高一历史岳麓版必修一第四单元第14课《从中日甲午战争到八国联军侵华》课件(共58张PPT)

文档属性

| 名称 | 高一历史岳麓版必修一第四单元第14课《从中日甲午战争到八国联军侵华》课件(共58张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-08-11 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

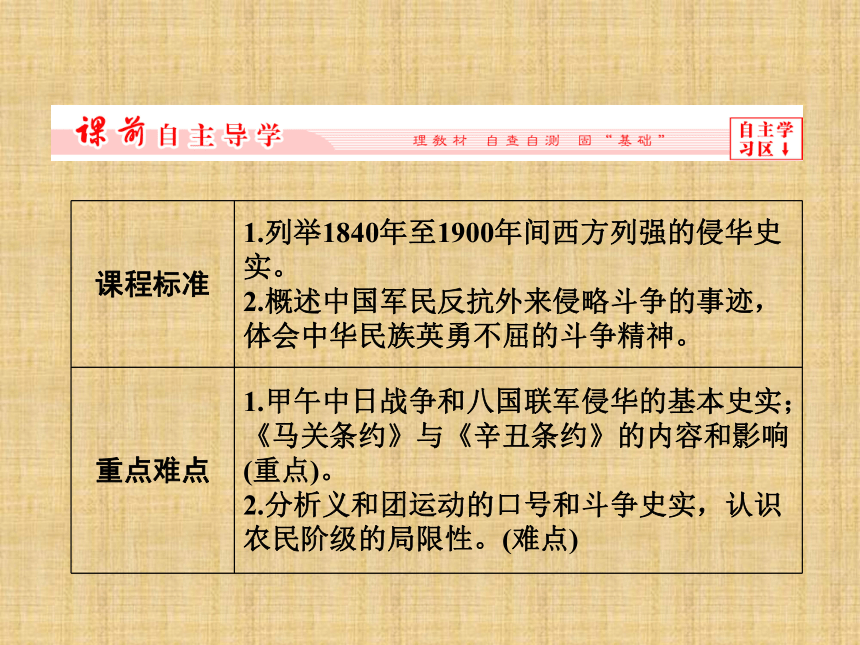

课件58张PPT。课时教法分析教学方案设计课堂互动探究课前自主导学当堂双基达标 课后知能检测第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华●课程标准

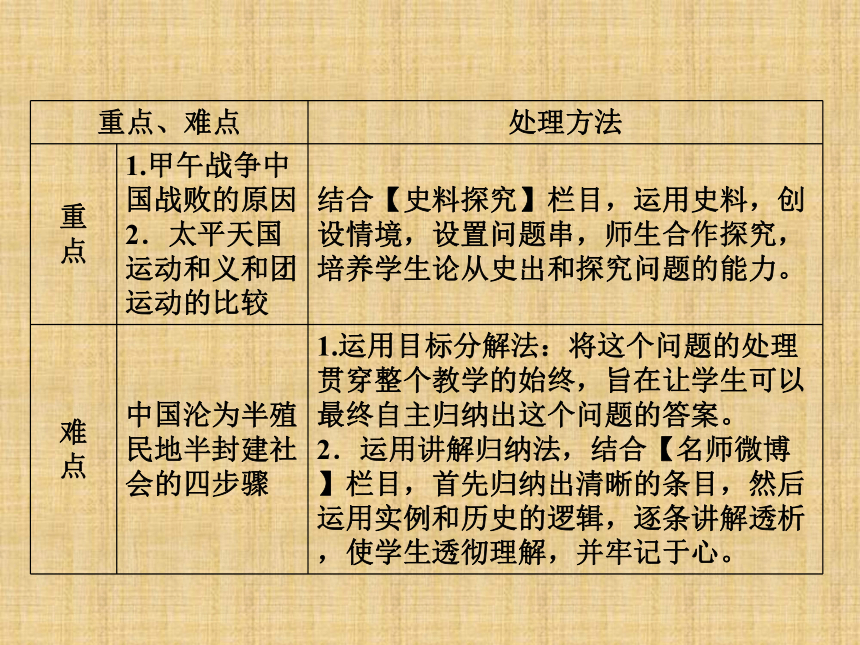

展现本课课标,并总结出具体的知识点,使学生对本课的学习目标做到了然于胸。

●重点难点

通过多媒体或者小黑板的展现,让学生对本课的重点和难点做到心中有数,便于在学习中重点把握,重点学习。●新课导入建议

案例一 文字导入

在中国历史上台湾曾经两次离开祖国的怀抱,第一次是明朝时被荷兰侵占,后被郑成功收复;第二次是清朝末年,日本凭借《马关条约》将其据为己有。中日关系一波三折,在古代特别是唐朝时,中国是日本的师傅,日本在政治、礼仪、文化乃至建筑方面学习中国;在近代,日本是中国最野蛮、最凶恶的敌人;在现代,中日之间的经济往来越来越密切,日货在中国随处可见,中国的商品也遍及日本的角角落落,但两国在政治上的摩擦不断,如在台湾问题、钓鱼岛问题上等等。今天我们就一起学习中日之间的第一次大规模战争——甲午中日战争。案例二 图片导入

右图所示是美国著名人类学家本尼

迪克特的著作《菊与刀》,在这本

令人振聋发聩的著作中,作者对日

本人双重性格(羊和狮子)进行了翔实的描述,明治维新前,日本和中国一样遭受列强侵略,明治维新后,日本实力增强,从弱小的羊变成凶猛的狮子,加入到列强侵略中国的行列。教师提问:中国近代史上,日本第一场大规模的侵华战争是什么战争?学生回答:甲午中日战争。教师提问:这场战争之后,列强又发动了什么侵略战争?这两场战争给中国带来了怎样的影响?

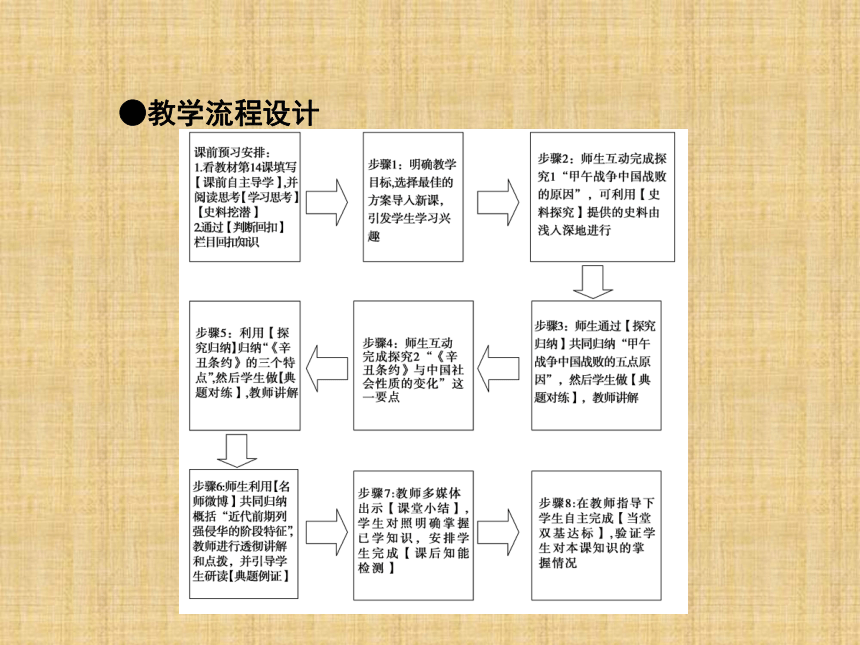

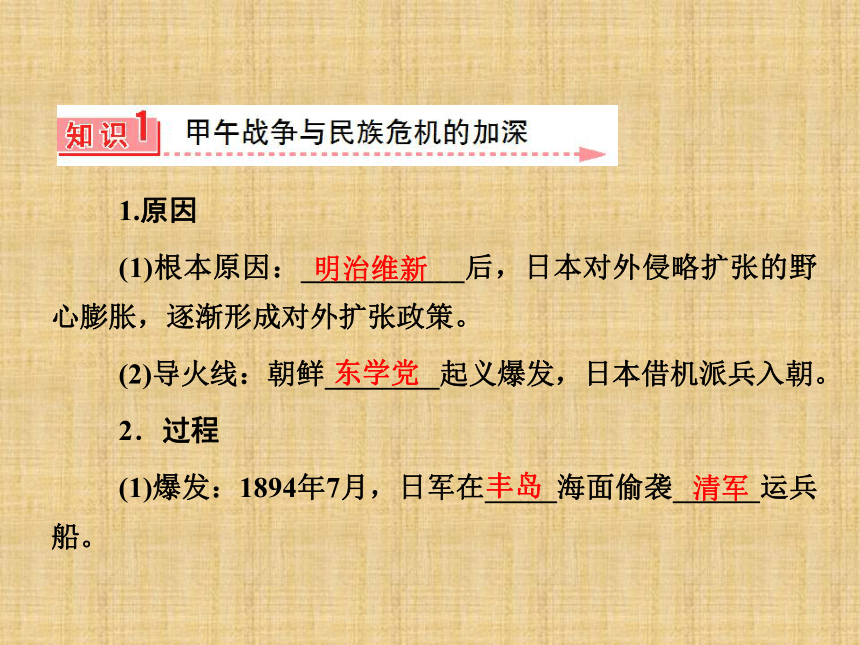

●教学流程设计1.原因

(1)根本原因:___________后,日本对外侵略扩张的野心膨胀,逐渐形成对外扩张政策。

(2)导火线:朝鲜________起义爆发,日本借机派兵入朝。

2.过程

(1)爆发:1894年7月,日军在_____海面偷袭______运兵船。明治维新东学党丰岛清军(2)决战:1894年9月,中日在________决战。

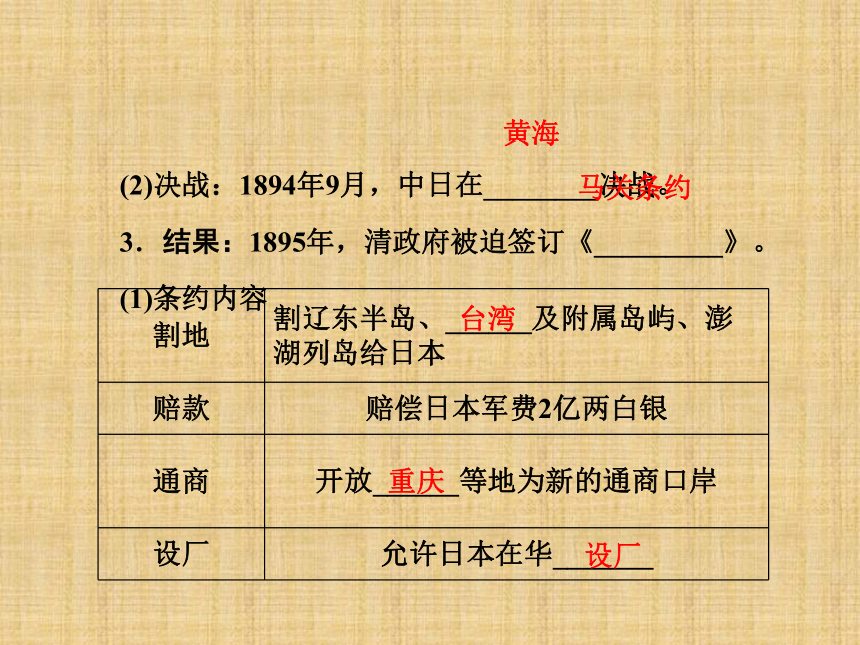

3.结果:1895年,清政府被迫签订《_________》。

(1)条约内容黄海马关条约台湾重庆设厂(2)在列强干涉下,日本将辽东半岛交还给中国,但从中国获得了3 000万两白银的“__________”。

4.影响

(1)客观方面

①范围:列强侵略势力深入到中国腹地。

②经济:严重阻碍着中国_____________的发展,巨额战争赔款使国家财政不堪重负,不得不举借外债。

③政治:极大地刺激了西方列强,拉开了列强瓜分中国狂潮的序幕。赎辽费民族资本主义(2)主观方面

①清政府为了挽救统治危机进行军事改革。

②中国的知识界和各阶层民众也以不同形式展开了

___________的斗争。救亡图存结合甲午战争的过程分析中国失败的根本原因是什么。

【提示】 甲午战争中国战败的根本原因是清政府的腐败,而不是由于敌强我弱。甲午战争时期,中日双方的军事力量差距并不是很悬殊,尤其在海军实力方面可以说是旗鼓相当。战争之所以以清政府的战败告终,其原因完全在于清政府的腐败无能。1.义和团运动

(1)原因

①根本原因:民族危机加深。

②直接原因:外国教会势力猖獗。

(2)性质:农民阶级的反帝爱国运动。 (3)斗争

①兴起:19世纪末,在反洋教斗争的推动下,反帝爱国的义和团运动兴起。

②口号:提出“___________”的口号,势力迅速遍及京津地区。

③活动:阻击八国联军进攻______;进攻北京东交民巷使馆和____________。扶清灭洋北京西什库教堂(4)结果:慈禧太后发布“剿匪谕旨”,义和团被中外反动势力联合镇压。

(5)意义

①体现了中国人民________的斗争精神。

②打击了___________的嚣张气焰,粉碎了列强瓜分中国的狂妄计划。

③一定程度上推动了清王朝的______运动。反侵略帝国主义改革阅读教材第59页“(八国联军统帅)瓦德西”的言论,它说明了什么问题?

【提示】 义和团运动体现了中国人民不屈不挠的斗争精神,打破了帝国主义瓜分中国的迷梦。2.八国联军侵华

(1)原因:维护在华侵略利益,借口“助中国______”。

(2)经过:在英国海军中将_________率领下从天津进犯北京,攻陷_______。

(3)结果:清朝战败,签订《辛丑条约》。

①赔偿各国白银4.5亿两,分39年还清,本息共9.8亿两,以______、盐税作抵押。

②在北京设_________,允许外国驻兵保护。剿匪西摩尔北京关税使馆区③准许各国驻守北京至________铁路沿线战略要地。

④惩办“首祸诸臣”等。

(4)影响

①___________加深了中国人民的苦难,税收也被列强控制。

②使馆区成为列强侵华的大本营。山海关巨额赔款观察教材第58页“八国联军侵华形势图”,从中可以得到哪些历史信息?

【提示】 (1)联军从海上入侵中国,进攻京津地区。

(2)义和团在京津沿线多次截击八国侵略军。

(3)义和团的活动范围主要集中在山东、河北、京、津一带地区。【判断回扣】

1.三国干涉还辽是清政府外交的一大胜利。( )

【提示】 在列强的干涉下日本将辽东半岛归还中国,不是清政府外交的胜利,而是帝国主义国家间矛盾和妥协的结果,是帝国主义国家在中国争夺的表现。×2.以《马关条约》为分界线,列强侵华方式发生变化。( )

【提示】 《马关条约》的签订,标志着列强对中国的经济侵略以资本输出为主,商品输出为辅;此前,以商品输出为主,资本输出为辅。√3.义和团运动具有正义性,但不具有先进性。( )

【提示】 义和团运动具有反帝爱国的正义性,但不具有历史进步性。义和团运动反对帝国主义侵略,维护国家和民族的独立,具有鲜明的爱国性和正义性;但其盲目排外,排斥包括先进生产力在内的西方文明,带有浓厚的愚昧落后色彩。√4.从甲午战争到八国联军侵华,列强的侵华方式发生了重大变化。( )

【提示】 政治上,由掀起瓜分狂潮到逐渐实行“以华治华”政策;经济上,由商品输出为主向以资本输出为主过渡;列强在中国既勾结又争夺。√5.《辛丑条约》没有割地、开放通商口岸等内容。

( )

【提示】 《辛丑条约》没有割地、开放通商口岸等内容,但增加了设立军事据点和占领区以及在外交上加强对清政府控制等内容,反映了列强把清政府作为侵华的工具和维护其利益的代理人。√1.史料 服务于北洋舰队的外籍人士肯宁威说:“中国人在鸭绿江上(指黄海海战)是可以得胜的,假使他们的炮弹不是实着泥沙。这不是海军提督的过错,而是军需局的坏蛋官吏的罪恶。”

——《甲午战争的历史教训》 问题:史料反映了什么实质问题?

【提示】 表明清朝的腐败没落。2.史料 一些有识之士,如两江总督沈葆祯、台湾巡抚刘铭传等看出“倭人不可轻视”,但朝廷和大部分政要对日本的认识还停留在“蕞尔小邦”的阶段,“不以倭人为意”。……

——《甲午战争的历史教训》

问题:史料反映出当时清政府在战略上存在怎样的缺陷?

【提示】 表明清朝在对日本的认识上缺乏预见。问题:对于史料中李鸿章的做法应如何认识?

【提示】 表明李鸿章一味依靠外国调停,没把立足点放在自身力量上。甲午战争时,“所有官兵都携家带眷住在陆上,把兵舰当做一个衙门,点卯应粮,而海军经费则全部移去修建颐和园……”据此,你认为甲午战争中国失败的主要原因是( )

A.军备落后 B.政府腐败

C.军费匮乏 D.军纪松弛【解析】 材料中“官兵都携家带眷住在陆上”“海军经费则全部移去修建颐和园”的信息,总体从政府角度反映出是清政府的腐败导致了甲午战争的失败。甲午战争时中国的海军军备不比日本差,A项错误。C、D两项仅是具体原因。

【答案】 B【备选史料】(教师用书独具)

1.史料一 倭人于近十年来,一意治兵,专师西法,倾其国力,购置舰船,愈出愈精。中国限于财力,未能撒手举办,遂觉相形见绌。海军快船快炮太少,仅足守口,实难纵令海战。

——引自李鸿章1894年《据实陈奏军情折》2.史料二 1894年11月22日,我与总署晤谈一次。我问他们是否还能够支持这个战争。他们说,他们不能了。我说:“你们有兵士二万五千人在北京没有事做。”他们答:“那些兵不能打仗,中国军队的目的不是作战,而是威吓百姓。”我说:“假若确信再战没有好处,应当议和。”他们说:“自然希望议和,但是由于不能和日本通信,怎能办到呢?”我说:“假若他们授权给我,我可以经由我们驻东京公使谭恩先生,进行商谈。”他们高兴了,请求我立即照办。

——引自美国公使田贝《论中日战争》1.史料 问题:请用一句话说明史料反映的主题。

【提示】 清政府成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。2.史料 大清国国家应允许将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台,一律削平……由诸国分应主办……留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之虞。……各省督抚、文武大臣暨有司各官,于所属境内,均有保平安之责,如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办。

问题:《辛丑条约》的哪一项内容最能体现上题中的这一主题?

【提示】 惩办“首祸诸臣”。 下列《辛丑条约》的内容,最能表明清政府成为“洋人的朝廷”的是( )

A.支付高额赔款 B.划定使馆界

C.外务部列六部之首 D.承诺禁止中国人民反帝

【解析】 A项内容是列强对中国空前的大规模的勒索。B项中使馆界是帝国主义策划侵略中国的大本营。C项规定便于清政府按照外国侵略者的意图实行卖国的外交政策。按照D项规定,清朝官吏严厉镇压中国人民的反帝斗争,进一步成为帝国主义的帮凶,符合题意。

【答案】 D【备选史料】(教师用书独具)

史料 无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——(八国联军统帅)瓦德西近代前期列强侵华的阶段特征

1.侵华目的的变化

(1)两次鸦片战争时期:以打开和扩大中国市场、倾销商品、掠夺原料为目的,反映了工业革命后列强要求扩大商品倾销市场的愿望。

(2)甲午中日战争时期:目的是扩大资本输出,反映了帝国主义资本输出、分割世界的侵略要求。(3)八国联军侵华时期:以镇压义和团和瓜分中国为主要目的,是列强进行资本输出和企图瓜分中国领土的必然反映。

2.侵华特征的变化

(1)从战争的发动者来看,经历了由一国到多国的变化,也反映了近代国际关系由以欧洲为中心向它的两侧转移的变化趋势。

(2)从战争的影响来看,战争带给中国的危害一次比一次严重。3.侵华方式的变化

(1)甲午中日战争前,以商品输出为主、资本输出为辅。

(2)甲午中日战争后,以资本输出为主、商品输出为辅。这场战争虽然持续的时间不长,但中国为此付出的成本却十分昂贵,其不仅阻碍了中国向近代化国家的缓慢转型,而且也暴露了……遏制中国发展的险恶用心。这就是通过索要巨额战争赔款,切断中国进行工业化建设所需的资本供给。某同学学习中国近代史时摘录了下面一段笔记。他摘录的历史事件发生在( )A.19世纪40~60年代 B.19世纪60~70年代

C.19世纪90年代中期 D.20世纪初期至五四运动

【解析】 依据笔记中“时间不长”“遏制中国发展”“巨额战争赔款”可知此事件是甲午中日战争,故选C项。

【答案】 C【备选训练】(教师用书独具)

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写到:三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1860年同英法的战争,第三次是1894~1895年同日本的战争。这三次战争的共同之处是( )

A.中国逐步卷入资本主义世界市场

B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.通商口岸开放由内地向沿海扩展

D.列强侵略以资本输出为主【解析】 本题考查对中国近代遭受列强侵略过程的理解。列强掀起瓜分中国的狂潮是在甲午中日战争后《马关条约》的签订,故应该排除B项;中国近代通商口岸开放是由东南沿海向内地扩展,故C项错误;西方列强在甲午中日战争以前主要以商品输出为主,故应排除D项。所以正确答案是A项。

【答案】 A一、选择题

1.(2013·福建学业水平考试)

与右图相关的历史事件是

( )

A.天京事变

B.黄海海战

C.武昌起义

D.台湾保卫战【解析】 1894年9月,中日海军在黄海展开决战。“致远”舰管带邓世昌在战舰中炮、弹药用尽的情况下,下令全速撞击日“吉野”舰,壮烈殉国。

【答案】 B2.梁启超说:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”梁启超所述“割台湾、偿二百兆”出自( )

A.《南京条约》 B.《北京条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条件》

【解析】 材料中的“甲午战败”是关键信息。甲午中日战争后,中国被迫同日本签订了丧权辱国的《马关条约》,条约规定割台湾岛给日本,赔偿日本军费2亿两白银。

【答案】 C3.(2013·山东学业水平考试)“瓜分豆剖燃眉急,扶清灭洋树大旗。”该诗句反映的历史事件是( )

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.洋务运动 D.国民革命运动

【解析】 诗句中的“瓜分豆剖”是指19世纪末帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,“扶清灭洋”是义和团运动的口号;故B项符合题意。

【答案】 B4.导致清政府被迫签订《辛丑条约》的战争是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.中日甲午战争 D.八国联军侵华战争

【解析】 本题考查基础知识的识记和再现。结合所学可知选D项。注意A、B、C三项分别对应的条约是《南京条约》、《天津条约》和《北京条约》、《马关条约》。

【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 既占上海,又割台湾,胶州强立埠,国土欲瓜分;自古夷狄之横,未有甚于今日者。

——苑书义等《中国近代史新编》

材料二 最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。原忍至今,羽翼洋人。趋炎附势,肆虏同群。

——《拳匪纪事》材料三 义和团各坛场,均门前树立大旗,上书“保清灭洋”等字,人皆耀武扬威。

——《庚子纪事》

材料四 先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹。

——黄曾源《义和团事实》

请回答:

(1)分析材料一、二,说明义和团运动爆发的主要原因。

(2)材料三、四中反映了义和团对待“洋人”和清政府的态度分别怎样?

(3)义和团为什么要拆毁电线杆和火车道?你对此有何评价?【解析】 第(1)问,从材料一、二中提取“国土欲瓜分”、“和约”等信息可知是民族矛盾尖锐。第(2)问要从农民阶级的特点入手分析。第(3)问要用辩证的观点回答。

【答案】 (1)19世纪末,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,清政府坚持实行卖国投降政策,中华民族危机深重。

(2)“灭洋”“扶清”。

(3)帝国主义利用修筑铁路,加强对中国的侵略,因此人民借此发泄心中的怒火。一方面反映了农民反帝爱国的精神,另一方面也反映了义和团盲目排外的一面。

展现本课课标,并总结出具体的知识点,使学生对本课的学习目标做到了然于胸。

●重点难点

通过多媒体或者小黑板的展现,让学生对本课的重点和难点做到心中有数,便于在学习中重点把握,重点学习。●新课导入建议

案例一 文字导入

在中国历史上台湾曾经两次离开祖国的怀抱,第一次是明朝时被荷兰侵占,后被郑成功收复;第二次是清朝末年,日本凭借《马关条约》将其据为己有。中日关系一波三折,在古代特别是唐朝时,中国是日本的师傅,日本在政治、礼仪、文化乃至建筑方面学习中国;在近代,日本是中国最野蛮、最凶恶的敌人;在现代,中日之间的经济往来越来越密切,日货在中国随处可见,中国的商品也遍及日本的角角落落,但两国在政治上的摩擦不断,如在台湾问题、钓鱼岛问题上等等。今天我们就一起学习中日之间的第一次大规模战争——甲午中日战争。案例二 图片导入

右图所示是美国著名人类学家本尼

迪克特的著作《菊与刀》,在这本

令人振聋发聩的著作中,作者对日

本人双重性格(羊和狮子)进行了翔实的描述,明治维新前,日本和中国一样遭受列强侵略,明治维新后,日本实力增强,从弱小的羊变成凶猛的狮子,加入到列强侵略中国的行列。教师提问:中国近代史上,日本第一场大规模的侵华战争是什么战争?学生回答:甲午中日战争。教师提问:这场战争之后,列强又发动了什么侵略战争?这两场战争给中国带来了怎样的影响?

●教学流程设计1.原因

(1)根本原因:___________后,日本对外侵略扩张的野心膨胀,逐渐形成对外扩张政策。

(2)导火线:朝鲜________起义爆发,日本借机派兵入朝。

2.过程

(1)爆发:1894年7月,日军在_____海面偷袭______运兵船。明治维新东学党丰岛清军(2)决战:1894年9月,中日在________决战。

3.结果:1895年,清政府被迫签订《_________》。

(1)条约内容黄海马关条约台湾重庆设厂(2)在列强干涉下,日本将辽东半岛交还给中国,但从中国获得了3 000万两白银的“__________”。

4.影响

(1)客观方面

①范围:列强侵略势力深入到中国腹地。

②经济:严重阻碍着中国_____________的发展,巨额战争赔款使国家财政不堪重负,不得不举借外债。

③政治:极大地刺激了西方列强,拉开了列强瓜分中国狂潮的序幕。赎辽费民族资本主义(2)主观方面

①清政府为了挽救统治危机进行军事改革。

②中国的知识界和各阶层民众也以不同形式展开了

___________的斗争。救亡图存结合甲午战争的过程分析中国失败的根本原因是什么。

【提示】 甲午战争中国战败的根本原因是清政府的腐败,而不是由于敌强我弱。甲午战争时期,中日双方的军事力量差距并不是很悬殊,尤其在海军实力方面可以说是旗鼓相当。战争之所以以清政府的战败告终,其原因完全在于清政府的腐败无能。1.义和团运动

(1)原因

①根本原因:民族危机加深。

②直接原因:外国教会势力猖獗。

(2)性质:农民阶级的反帝爱国运动。 (3)斗争

①兴起:19世纪末,在反洋教斗争的推动下,反帝爱国的义和团运动兴起。

②口号:提出“___________”的口号,势力迅速遍及京津地区。

③活动:阻击八国联军进攻______;进攻北京东交民巷使馆和____________。扶清灭洋北京西什库教堂(4)结果:慈禧太后发布“剿匪谕旨”,义和团被中外反动势力联合镇压。

(5)意义

①体现了中国人民________的斗争精神。

②打击了___________的嚣张气焰,粉碎了列强瓜分中国的狂妄计划。

③一定程度上推动了清王朝的______运动。反侵略帝国主义改革阅读教材第59页“(八国联军统帅)瓦德西”的言论,它说明了什么问题?

【提示】 义和团运动体现了中国人民不屈不挠的斗争精神,打破了帝国主义瓜分中国的迷梦。2.八国联军侵华

(1)原因:维护在华侵略利益,借口“助中国______”。

(2)经过:在英国海军中将_________率领下从天津进犯北京,攻陷_______。

(3)结果:清朝战败,签订《辛丑条约》。

①赔偿各国白银4.5亿两,分39年还清,本息共9.8亿两,以______、盐税作抵押。

②在北京设_________,允许外国驻兵保护。剿匪西摩尔北京关税使馆区③准许各国驻守北京至________铁路沿线战略要地。

④惩办“首祸诸臣”等。

(4)影响

①___________加深了中国人民的苦难,税收也被列强控制。

②使馆区成为列强侵华的大本营。山海关巨额赔款观察教材第58页“八国联军侵华形势图”,从中可以得到哪些历史信息?

【提示】 (1)联军从海上入侵中国,进攻京津地区。

(2)义和团在京津沿线多次截击八国侵略军。

(3)义和团的活动范围主要集中在山东、河北、京、津一带地区。【判断回扣】

1.三国干涉还辽是清政府外交的一大胜利。( )

【提示】 在列强的干涉下日本将辽东半岛归还中国,不是清政府外交的胜利,而是帝国主义国家间矛盾和妥协的结果,是帝国主义国家在中国争夺的表现。×2.以《马关条约》为分界线,列强侵华方式发生变化。( )

【提示】 《马关条约》的签订,标志着列强对中国的经济侵略以资本输出为主,商品输出为辅;此前,以商品输出为主,资本输出为辅。√3.义和团运动具有正义性,但不具有先进性。( )

【提示】 义和团运动具有反帝爱国的正义性,但不具有历史进步性。义和团运动反对帝国主义侵略,维护国家和民族的独立,具有鲜明的爱国性和正义性;但其盲目排外,排斥包括先进生产力在内的西方文明,带有浓厚的愚昧落后色彩。√4.从甲午战争到八国联军侵华,列强的侵华方式发生了重大变化。( )

【提示】 政治上,由掀起瓜分狂潮到逐渐实行“以华治华”政策;经济上,由商品输出为主向以资本输出为主过渡;列强在中国既勾结又争夺。√5.《辛丑条约》没有割地、开放通商口岸等内容。

( )

【提示】 《辛丑条约》没有割地、开放通商口岸等内容,但增加了设立军事据点和占领区以及在外交上加强对清政府控制等内容,反映了列强把清政府作为侵华的工具和维护其利益的代理人。√1.史料 服务于北洋舰队的外籍人士肯宁威说:“中国人在鸭绿江上(指黄海海战)是可以得胜的,假使他们的炮弹不是实着泥沙。这不是海军提督的过错,而是军需局的坏蛋官吏的罪恶。”

——《甲午战争的历史教训》 问题:史料反映了什么实质问题?

【提示】 表明清朝的腐败没落。2.史料 一些有识之士,如两江总督沈葆祯、台湾巡抚刘铭传等看出“倭人不可轻视”,但朝廷和大部分政要对日本的认识还停留在“蕞尔小邦”的阶段,“不以倭人为意”。……

——《甲午战争的历史教训》

问题:史料反映出当时清政府在战略上存在怎样的缺陷?

【提示】 表明清朝在对日本的认识上缺乏预见。问题:对于史料中李鸿章的做法应如何认识?

【提示】 表明李鸿章一味依靠外国调停,没把立足点放在自身力量上。甲午战争时,“所有官兵都携家带眷住在陆上,把兵舰当做一个衙门,点卯应粮,而海军经费则全部移去修建颐和园……”据此,你认为甲午战争中国失败的主要原因是( )

A.军备落后 B.政府腐败

C.军费匮乏 D.军纪松弛【解析】 材料中“官兵都携家带眷住在陆上”“海军经费则全部移去修建颐和园”的信息,总体从政府角度反映出是清政府的腐败导致了甲午战争的失败。甲午战争时中国的海军军备不比日本差,A项错误。C、D两项仅是具体原因。

【答案】 B【备选史料】(教师用书独具)

1.史料一 倭人于近十年来,一意治兵,专师西法,倾其国力,购置舰船,愈出愈精。中国限于财力,未能撒手举办,遂觉相形见绌。海军快船快炮太少,仅足守口,实难纵令海战。

——引自李鸿章1894年《据实陈奏军情折》2.史料二 1894年11月22日,我与总署晤谈一次。我问他们是否还能够支持这个战争。他们说,他们不能了。我说:“你们有兵士二万五千人在北京没有事做。”他们答:“那些兵不能打仗,中国军队的目的不是作战,而是威吓百姓。”我说:“假若确信再战没有好处,应当议和。”他们说:“自然希望议和,但是由于不能和日本通信,怎能办到呢?”我说:“假若他们授权给我,我可以经由我们驻东京公使谭恩先生,进行商谈。”他们高兴了,请求我立即照办。

——引自美国公使田贝《论中日战争》1.史料 问题:请用一句话说明史料反映的主题。

【提示】 清政府成为帝国主义统治中国的工具,中国完全沦为半殖民地半封建社会。2.史料 大清国国家应允许将大沽炮台及有碍京师至海通道之各炮台,一律削平……由诸国分应主办……留兵驻守,以保京师至海通道无断绝之虞。……各省督抚、文武大臣暨有司各官,于所属境内,均有保平安之责,如复滋伤害诸国人民之事,或再有违约之行,必须立时弹压惩办。

问题:《辛丑条约》的哪一项内容最能体现上题中的这一主题?

【提示】 惩办“首祸诸臣”。 下列《辛丑条约》的内容,最能表明清政府成为“洋人的朝廷”的是( )

A.支付高额赔款 B.划定使馆界

C.外务部列六部之首 D.承诺禁止中国人民反帝

【解析】 A项内容是列强对中国空前的大规模的勒索。B项中使馆界是帝国主义策划侵略中国的大本营。C项规定便于清政府按照外国侵略者的意图实行卖国的外交政策。按照D项规定,清朝官吏严厉镇压中国人民的反帝斗争,进一步成为帝国主义的帮凶,符合题意。

【答案】 D【备选史料】(教师用书独具)

史料 无论欧美日本各国,皆无此脑力与实力,可以统治此天下生灵四分之一也……故瓜分一事,实为下策。

——(八国联军统帅)瓦德西近代前期列强侵华的阶段特征

1.侵华目的的变化

(1)两次鸦片战争时期:以打开和扩大中国市场、倾销商品、掠夺原料为目的,反映了工业革命后列强要求扩大商品倾销市场的愿望。

(2)甲午中日战争时期:目的是扩大资本输出,反映了帝国主义资本输出、分割世界的侵略要求。(3)八国联军侵华时期:以镇压义和团和瓜分中国为主要目的,是列强进行资本输出和企图瓜分中国领土的必然反映。

2.侵华特征的变化

(1)从战争的发动者来看,经历了由一国到多国的变化,也反映了近代国际关系由以欧洲为中心向它的两侧转移的变化趋势。

(2)从战争的影响来看,战争带给中国的危害一次比一次严重。3.侵华方式的变化

(1)甲午中日战争前,以商品输出为主、资本输出为辅。

(2)甲午中日战争后,以资本输出为主、商品输出为辅。这场战争虽然持续的时间不长,但中国为此付出的成本却十分昂贵,其不仅阻碍了中国向近代化国家的缓慢转型,而且也暴露了……遏制中国发展的险恶用心。这就是通过索要巨额战争赔款,切断中国进行工业化建设所需的资本供给。某同学学习中国近代史时摘录了下面一段笔记。他摘录的历史事件发生在( )A.19世纪40~60年代 B.19世纪60~70年代

C.19世纪90年代中期 D.20世纪初期至五四运动

【解析】 依据笔记中“时间不长”“遏制中国发展”“巨额战争赔款”可知此事件是甲午中日战争,故选C项。

【答案】 C【备选训练】(教师用书独具)

斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写到:三次灾难性的战争使中国受到了巨大的刺激:第一次是1840~1842年同英国的战争,第二次是1856~1860年同英法的战争,第三次是1894~1895年同日本的战争。这三次战争的共同之处是( )

A.中国逐步卷入资本主义世界市场

B.列强掀起瓜分中国的狂潮

C.通商口岸开放由内地向沿海扩展

D.列强侵略以资本输出为主【解析】 本题考查对中国近代遭受列强侵略过程的理解。列强掀起瓜分中国的狂潮是在甲午中日战争后《马关条约》的签订,故应该排除B项;中国近代通商口岸开放是由东南沿海向内地扩展,故C项错误;西方列强在甲午中日战争以前主要以商品输出为主,故应排除D项。所以正确答案是A项。

【答案】 A一、选择题

1.(2013·福建学业水平考试)

与右图相关的历史事件是

( )

A.天京事变

B.黄海海战

C.武昌起义

D.台湾保卫战【解析】 1894年9月,中日海军在黄海展开决战。“致远”舰管带邓世昌在战舰中炮、弹药用尽的情况下,下令全速撞击日“吉野”舰,壮烈殉国。

【答案】 B2.梁启超说:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”梁启超所述“割台湾、偿二百兆”出自( )

A.《南京条约》 B.《北京条约》

C.《马关条约》 D.《辛丑条件》

【解析】 材料中的“甲午战败”是关键信息。甲午中日战争后,中国被迫同日本签订了丧权辱国的《马关条约》,条约规定割台湾岛给日本,赔偿日本军费2亿两白银。

【答案】 C3.(2013·山东学业水平考试)“瓜分豆剖燃眉急,扶清灭洋树大旗。”该诗句反映的历史事件是( )

A.太平天国运动 B.义和团运动

C.洋务运动 D.国民革命运动

【解析】 诗句中的“瓜分豆剖”是指19世纪末帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,“扶清灭洋”是义和团运动的口号;故B项符合题意。

【答案】 B4.导致清政府被迫签订《辛丑条约》的战争是( )

A.第一次鸦片战争 B.第二次鸦片战争

C.中日甲午战争 D.八国联军侵华战争

【解析】 本题考查基础知识的识记和再现。结合所学可知选D项。注意A、B、C三项分别对应的条约是《南京条约》、《天津条约》和《北京条约》、《马关条约》。

【答案】 D二、非选择题

5.阅读下列材料:

材料一 既占上海,又割台湾,胶州强立埠,国土欲瓜分;自古夷狄之横,未有甚于今日者。

——苑书义等《中国近代史新编》

材料二 最恨和约,误国殃民。上行下效,民冤不伸。原忍至今,羽翼洋人。趋炎附势,肆虏同群。

——《拳匪纪事》材料三 义和团各坛场,均门前树立大旗,上书“保清灭洋”等字,人皆耀武扬威。

——《庚子纪事》

材料四 先拆电线杆,后拆火车道,杀尽外国人,再与大清闹。

——黄曾源《义和团事实》

请回答:

(1)分析材料一、二,说明义和团运动爆发的主要原因。

(2)材料三、四中反映了义和团对待“洋人”和清政府的态度分别怎样?

(3)义和团为什么要拆毁电线杆和火车道?你对此有何评价?【解析】 第(1)问,从材料一、二中提取“国土欲瓜分”、“和约”等信息可知是民族矛盾尖锐。第(2)问要从农民阶级的特点入手分析。第(3)问要用辩证的观点回答。

【答案】 (1)19世纪末,帝国主义掀起瓜分中国的狂潮,清政府坚持实行卖国投降政策,中华民族危机深重。

(2)“灭洋”“扶清”。

(3)帝国主义利用修筑铁路,加强对中国的侵略,因此人民借此发泄心中的怒火。一方面反映了农民反帝爱国的精神,另一方面也反映了义和团盲目排外的一面。

同课章节目录

- 第一单元 中国古代的中央集权制度

- 第1课 夏商制度与西周封建

- 第2课 大一统与秦朝中央集权制度的确立

- 第3课 古代政治制度的成熟

- 第4课 专制集权的不断加强

- 第二单元 古希腊和古罗马的政治制度

- 第5课 爱琴文明与古希腊城邦制度

- 第6课 雅典城邦的民主政治

- 第7课 古罗马的政制与法律

- 第三单元 近代西方资本主义政体的建立

- 第8课 英国的制度创新

- 第9课 北美大陆上的新体制

- 第10课 欧洲大陆的政体改革

- 第四单元 内忧外患与中华民族的奋起

- 第12课 鸦片战争

- 第13课 太平天国运动

- 第14课 从中日甲午战争到八国联军侵华

- 第15课 辛亥革命

- 第16课 五四爱国运动

- 第五单元 马克思主义的产生、发展与中国新民主主义革命

- 第18课 马克思主义的诞生

- 第19课 俄国十月社会主义革命

- 第20课 新民主主义革命与中国共产党

- 第六单元 中国社会主义的政治建设与祖国统一

- 第21课 新中国的政治建设

- 第22课 社会主义政治建设的曲折发展

- 第23课 祖国统一的历史潮流

- 第七单元 复杂多样的当代世界

- 第24课 两极对峙格局的形成

- 第25课 世界多极化趋势

- 第26课 屹立于世界民族之林———新中国外交

- 第27课 跨世纪的世界格局