第10课《阿长与山海经》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 第10课《阿长与山海经》课件(共51张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 07:54:03 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

阿长与《山海经》

七下第三单元第10课

教学目标

1.把握文章的主要内容,理解阿长的形象,理解详略安排材料的妙处。

2.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

3.通过分析关键语句,体会作者运用词语之妙。

课时安排:2课时。

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

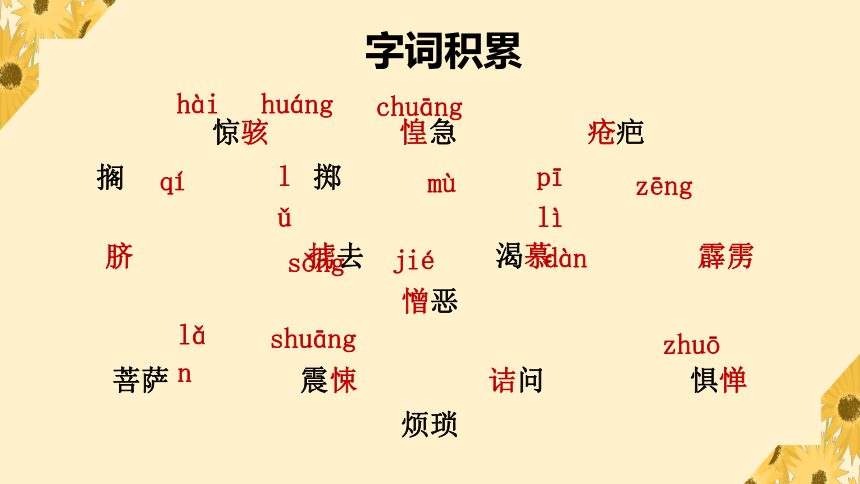

惊骇 惶急 疮疤 搁 掷

脐 掳去 渴慕 霹雳 憎恶

菩萨 震悚 诘问 惧惮 烦琐

疏懒 孤孀 茉莉 书斋 粗拙

字词积累

hài

huáng

chuāng

qí

lǔ

mù

pī lì

zēng

sǒng

jié

dàn

lǎn

shuāng

zhuō

第一课时

一、回忆旧知,猜读标题

导入:同学们,在七年级上学期,我们读过鲁迅先生的回忆性散文集—— 《朝花夕拾》,还学过选自该文集的一篇回忆性散文— 《从百草园到三味书屋》。今天我们再来学习一篇选自 《朝花夕拾》的回忆性散文— 《阿长与〈山海经>》。

提问:从课文的题目来看,你觉得这篇文章会写些什么呢

一、回忆旧知,猜读标题

写阿长这个人,写她与《山海经》这本书之间的故事。这说明阿长是本文写作的核心人物,而阿长与《山海经》之间发生的故事应该是本文的核心事件。

那么,这篇文章围绕阿长与《山海经》具体写了些什么内容呢 咱们就一起走进《阿长与(山海经>》。

二、快速阅读,梳理事件

1.学生快速阅读课文,并说说本文写了关于阿长的

些事。

学生速读课文,勾画关于阿长的事件。

(教师提示:有的件可以直接勾画关键词句,有的事件需要自己进行概括)

二、快速阅读,梳理事件

明确:

(1)介绍阿长的身份和称呼。

(2)阿长喜欢切切察察。

(3)阿长对“我”过分看管。

(4)阿长睡觉会摆成个“大”字。

(5)阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘。

(6)阿长给“我”灌输各种礼仪禁忌。

(7)阿长给“我”讲长毛的故事。

(8)阿长谋害“我”的隐鼠。

(9)阿长给“我”买《山海经》。

二、快速阅读,梳理事件

2.学生根据刚才对事件的梳理,理清本文的结构层次。

第一部分(第1—2 自然段):介绍阿长的身份和称呼。

第二部分(第3—18 自然段):叙写阿长的日常事件。

该部分又可分为三层:第一层(第3—5 自然段)叙写阿长的行为习惯,第二层(第6—12自然段)写阿长讲究烦琐的礼节规矩,第三层(第13—18 自然段)写阿长讲述长毛的故事和谋害“我”的隐鼠。

第三部分(第19—31 自然段):写阿长给“我”买《山海经》的 经过,抒发“我”对她的感情。

三、熟读课文,理清线索

1.提问:作者写作散文的目的是为了抒发自己的独特情感,或表达自己对生活的独特感悟。本文抒发了作者的什么情感呢 请勾画出反映作者对阿长情感变化的关键词语,并用示意图表达情感变化。

三、熟读课文,理清线索

(1)因为阿长喜欢切切察察,又限制“我”的自由,且睡觉会摆成个“大”字,挤得“我”无法翻身,所以“我实在不大佩服她”。

(2)因为阿长懂得许多规矩,作为儿时的鲁迅是“不耐烦的”,特别是元旦要吃福橘,作者称之为“元旦辟头的磨难”。

三、熟读课文,理清线索

(3)因为阿长给“我”讲长毛的故事,这故事从阿长的嘴里讲出来既荒诞,又充满了传奇性,让儿时的鲁迅对阿长产生了 “特别的敬意”,认为她具有“伟大的神力”;但阿长“谋害”了“我” 心爱的隐鼠,导致“我”对她的这种“敬意”“完全消失”。

(4)直到阿长给“我”买来了渴慕已久的《山海经》,“我”对她又“发生了新的敬意”,认为“她确有伟大的神力”。

三、熟读课文,理清线索

2.提问:本文叙写了关于阿长的九件事,作者是如何将这些事件组织起来的呢

明确:本文是以“我”对阿长的感情变化为线索组织事件的。作者将自己对阿长的情感隐含在这些事件之中,又用情感将这些事件组织成一个有机的整体。

四、合作探究,理清详略

1. 本文围绕阿长写了多个事件,有褒有贬,作者对阿长的感情也经历了由不大喜欢、佩服到怀念感激的变化过程,使文章更加曲折,富有情致。尽管所选材料比较琐碎,但作者用情感线索巧妙地将这些材料有机地组织起来了。这么多事件,作者并不是平均用力,而是详略有致。

2.分组讨论:作者是如何安排材料详略的,为何要如此安排

四、合作探究,理清详略

明确:(1)材料的详略安排。

①介绍阿长的身份和称呼:略写身份,详写称呼。

②阿长喜欢切切察察:略写。

③阿长对“我”过分看管:略写。

④阿长睡觉会摆成个“大”字:详写

⑤阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘:详写。

⑥阿长给“我"灌输各种礼仪禁忌:略写。

⑦阿长给“我”讲长毛的故事:详写。

⑧阿长谋害“我”的隐鼠:略写。

⑨阿长给“我”买《山海经》:详写

四、合作探究,理清详略

(2)详略安排的原因。

第一件事是介绍阿长的身份和称呼。在第 1 自然段,作者仅用一句“长妈妈,已经说过是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆”,以一种“先前阔”的自嘲口吻交代了阿长的身份——周家的女工,幼年鲁迅的保姆。而详写了对阿长的三种称呼:“妈”—幼年鲁迅对保姆的昵称;“长妈妈”—— 同辈人“略带些客气”的称呼;“阿长”——长 辈对阿长的称呼,同时也是幼年鲁迅“憎恶”阿长时的“蔑称”,为后文写作者对阿长的情感变化作了铺垫。

四、合作探究,理清详略

在第2自然段则详细写了“阿长”这一称呼的来历。“长”既不是阿长的姓氏,也不是阿长的体貌特征,更不是阿长原名中的任何一个字,而是周家对先前一位“身材生得很高大”的女工的称呼,也就是说“大家因为叫惯了,没有再改口”,于是阿长就“继承”了先前女工的名字,而阿长真正的名字,“我现在已经忘却了”,“也终于不知道她姓什么”。清代学者 俞樾在《春在堂随笔》中说:“庶人无职者不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。”俞模 认为,从宋代起,里巷乡野无官无职的老百姓,一般没有体面的姓名。由此可见,作者详写 阿长的称呼在于喑示阿长的地位卑微、不受尊重,这样写,一方面为后文写阿长的粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”作铺垫,另一方面又与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成 鲜明对照。

四、合作探究,理清详略

写第二、三、四件事是为了突出阿长的粗俗。详写睡觉会摆成个“大”字,是因为这是幼年鲁迅的切身经历,感受深刻,故而详写。阿长的睡姿不雅,在母亲委婉批评后,她仍未能领会主人的言外之意,睡相依然如故,睡觉的位置竟然从“床中间”延伸为“满床”,而“一条臂还搁在我的颈子上”,这样的保姆不仅令幼年鲁迅厌烦气恼,也令读者哭笑不得。

四、合作探究,理清详略

写第五、六件事是为了突出阿长的迷信。详写了元旦吃福橘:“第二天醒得特别早,一 醒,就要坐起来。她却立刻伸出臂膊,一把将我按住。我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。”“她又有所要求似的,摇着我的肩。”当“我”被按在床上迷迷糊糊地背出“阿妈,恭喜……”时,阿长立刻心花怒放地回应一连串的“恭喜”,还“同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里”令“我”“大吃一惊”。作者将阿长郑重的叮嘱、热切的期待、粗鲁的举动与“我”当时的莫名其妙、不以为然、懵懂不满对照着写,产生了有趣的喜剧效果。在阿长的迷信举动中,蕴含着对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福,虽然祈求祝福和表达爱的方式简单鲁莽,却展现出她真诚、淳朴、善良的天性。

四、合作探究,理清详略

第七件事是写阿长给“我”讲长毛的故事,是详写。鲁迅先生在《朝花夕拾》中多次写到阿长会讲故事,本文中幼年鲁迅对阿长产生“空前的敬意”也是源于她讲长毛的故事。令人感到滑稽的是,引发“我”空前敬意的不是阿长能将长毛、土匪、洪秀全军杂糅一处编故事的天赋,而是确信她有抵抗枪炮的荒诞神力。然而阿长的这种“神力”并没有从感情上完全征 服“我”,从而引出第八件事当“我”得知她竟然踩死了“我”的隐鼠时,对她的“空前的敬 意”就“完全消失”了。然而,正是这样一个无知、粗俗、愚味的阿长竟然为“我”买来了《山海经》。由此可知,阿长的荒诞故事以及“我”由此产生的荒诞“敬意”,是在为后文写真正的“敬意”蓄势。

四、合作探究,理清详略

第九件事是详写,因为阿长为“我”买《山海经》是全文的中心事件。阿长不仅关心“我” 的生活,也关心“我”的精神需求。“渴慕”一词体现了幼年鲁迅在“正统读物”之外,对更广阔、更丰富、更生动的精神生活的强烈渴求和无限向往。鲁迅曾在《二十四孝图》中感慨:“我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵斥,甚而至于打手心。”正因为如此,《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、有图的《花镜》才对幼年鲁迅具有巨大的吸引力,而“一部绘图的《山海经》,画着人面的兽,九头的蛇,三脚的鸟,生着翅膀的人,没有头而以两乳当作眼睛的怪物”,对于充满好奇心的幼年鲁迅来说,自然更具有不可抗拒的诱惑力。

四、合作探究,理清详略

“我”对这本书“太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回 事”,“连……也来问……”表明“我”对《山海经》的“渴慕”几乎到了人尽皆知的地步,最终惊动了不知《山海经》为何物的阿长。令人感动的是,只有这位“并非学者,说了也无益”的阿长,丝毫不计较“我”先前的各种轻慢态度以及很不礼貌地“当面叫她阿长”,是真心实意记挂着“我的”渴慕,竟然在难得的四五天假期中,一声不响地去寻书买书。“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”目不识丁的阿长,连“《山海经》”中的三个字都念错了两个字的阿长,不知历经了多少艰辛,才给“我”买来了《山海经》,这让“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”。 至此,前文中阿长的粗俗形象被彻底颠裂了,先抑后扬的手法,让此刻“穿着新的蓝布衫” 的阿长形象光彩照人、鲜活可爱。文章在结尾抒发作者对阿长的愧疚同情和怀念感激就水到渠成了。

四、合作探究,理清详略

3.分组讨论:从本文材料的详略安排中,你发现多件事情的详略安排需遵循哪些原则

明确:

(1)与中心关系密切的详写,有一定关系的略写。

(2)凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

(3)略写是对详写的补充,可使内容更丰富,使人物更丰满。

(4)一般来说,详写旨在凸显事件的深度,略写旨在突出件的广度。

四、合作探究,理清详略

4.课堂小结:本节课我们梳理了本文的结构和线索,探究了材料的详安排,以及详略安排需要遵循的一些原则,这些技巧可以在我们以后的写作中进行运用。

第二课时

一、导入

1.提问:同学们,我们在七年级上学期学过《从百草园到三味书屋《秋天的怀念》等回忆性散文,下面这三个片段就出自这两篇文章,看看它们各写了什么内容,又是从什么角度来写的。

一、导入

片段一:这故事很使我觉得做人之险,夏夜乘凉,往往有些 担心,不敢去看墙上,而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。 (摘自鲁迅的《从百草园到三味书屋》)

一、导入

片段二:他的父亲是开锡箔店的;听说现在自己已经做了店主,而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了罢。(摘自鲁迅的《从百草园到三味书屋》)

一、导入

片段三:邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竞是永远的诀别。(摘自史铁生的《秋天的怀念》)

一、导入

片段一是作者回忆童年时听了美女蛇的故事后,自己的真切感受,表现了童年鲁迅的天真可爱;片段二是作者写作时表达对《荡寇志》和《西游记》的绣像已经不在了的一种遗憾,抒发了 对美好童年的怀念;片段三中的第一句是作者回忆母亲重病吐 血送医时的情景,第二、三句是作者表达写作时对那一刻的感受,抒发了对母亲的愧疚之情。

回忆性散文一般采用两种写作角度:一是回忆中的视角,二是写作时的视角。有时候这两种视角会交织在一起。

一、导入

2.《阿长与(山海经>》中也有两种叙述视角:一是写作时成年鲁迅的感受,二是回忆中童年鲁迅的感受。这样的叙写方式有何妙处呢 我们就一起来品一品吧!

二、反复品味视角之妙

1.在回忆阿长的这篇散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在熟读全文的基础上,分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我” 与“童年的我”所表达的感情有什么不同。

二、反复品味视角之妙

(1)“童年的感受”:幼年鲁迅的童真表达。

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。(写出了童年的“我”对一个喜欢谈论别人闲话的乡下女人的反感)

②一到夏天……推她呢,不动;叫她呢,也不闻。但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个‘大’字,一条骨膊还搁在我的颈子上。我想,这实在是无法可想了。(写出了年幼的“我”无法改变阿长的睡相,被阿长挤得热醒的无奈)

二、反复品味视角之妙

③我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘,元旦辟头的座难,总算已经受完可以下床玩耍去了。(“磨难”“总算”等词写出了幼年的“我”被阿长逼着吃福橘的无奈,以及吃完福橘之后的解脱)

④我那时似乎倒并不怕,因为我觉得这些事和我毫不相干的,我不是一个门房。但地大概也即觉到了,说道:“像你似的小孩子,长毛也要掳的,掳去做小长毛。还有好看的姑娘,也要掳。”“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得 不好看,况且颈子上还有许多灸疮疤。(这些描写非常符合小孩子的认知特点,即思维简单推理直接,写出了幼年的“我”在认识到自己是安全的之后的轻松,对阿长人身安全的放心,体现出幼年的“我”的天真可爱,读来令人莞尔)

二、反复品味视角之妙

⑤我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测……(写出了幼年的“我”在不能辨别故事真伪的 情况下,对成年人特别是阿长所产生的信服与敬佩)

⑥这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。(这里的“向来没有”“并非”“也”等词,写出幼年的“我”觉得阿长连字都不识得,不可能满足“我”对《山海经》的需求,觉得根本没必要向她说这件事的真实心理:“但既然”“也就”写出“我”对《山海经》的渴望之甚,连不识字的阿长也成了“我”的倾诉对象)

二、反复品味视角之妙

⑦我似乎遇若了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。地确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。(“霹雳”“震悚”“赶紧”“略略”“果然”等词写出了幼年的“我”在得到《山海经》时的震撼和喜悦,“新的敬意”写出了“我"对阿长由衷的敬意和感激)

⑧这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。(写出了《山海经》在“我”心中的地位之高,不仅仅因为这是渴慕已久的书,更因为这是阿长给“我”的书,它凝聚着阿长对“我”无声的爱,更因为这书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响)

二、反复品味视角之妙

大家都知道鲁迅是一位作家,却很少人知道他在美术设计方面的卓越成就。请大家欣赏鲁迅先生的美术作品(出示助读资料)。

二、反复品味视角之妙

二、反复品味视角之妙

鲁迅在美术设计方面之所以取得如此大的成就,这与《山海经》的美术启蒙不无关系。 正因为如此,鲁迅才在多篇文章里写到阿长,这位不仅给予了他无私关爱,且无意中做了他艺术引路人的阿长。

小结:从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

二、反复品味视角之妙

(2)“写作时的回忆”:成年鲁迅的温情回忆。

①长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。(这里的“已经说过”很明显地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述,“说得阔气一点”则是 一种自我调侃)

②什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历……(这里的“现在已经忘却了”“记得”等词,表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,“已经忘却”“也终于不知道她姓什么”表达了“成年的我”对阿长的愧疚。

二、反复品味视角之妙

③此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。(这里的“现在”“至今想起来”表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,表现了“成年的我”依然对阿长讲究的那些烦琐礼节的厌烦)

④书的模样,到现在还在眼前。可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的(这里的“到现在还在眼前”表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,表现了“成年的我非常清楚阿长为“我”买来的《山海经》印制粗糙,画像粗劣,但这样的《山海经》是“我”最初得到的属于自己的书,是自己渴慕已久的书,是自己最心爱的“宝书",是阿长费尽心力给“我买来的书,让“我”无法忘却。对这件事的回忆饱含着“成年的我”对阿长深深的感激之情)

二、反复品味视角之妙

⑤木刻的却已经记不清是什么时候失掉了。(写出了失掉《山海经》的遗憾)

⑥我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道地的姓名,地的经历;仅知道有一个过继的儿子,地大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!(“大概”“终于”“仅”“大约”等词语,抒发了作者对阿长的愧疚和同情;“仁厚黑暗的地母啊……”一句,抒发了作者对阿长的怀念和感激,充满了温情。)

二、反复品味视角之妙

出示助读资料:

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓的“正人君子 的攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造了“三 ·一八”惨案,鲁迅则写下 《纪念刘和珍君》等一系列文章,支持学生的正义斗争,控诉北洋政府的残暴,因而遭到当局的通缉,不得不远走厦门避难。《朝花夕拾》是作者在 1926-1927 年期间陆续写成的,目的是 想通过对往事的追忆,从自我生命的底蕴里,寻找到光明的力量,以抵御由外到内的漫漫黑暗。

二、反复品味视角之妙

小结:当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以,从成年鲁迅的角度叙述事件, 充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点闲静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

二、反复品味视角之妙

2.在文章中,“童年时的感受”和“写作时的回忆”有时又交织在一起,请找出一两处,品一品。

①但到憎恶地的时候, -—例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时侯,就叫她阿长。

(隐鼠是鲁迅儿时曾养过的一种拇指大的鼷鼠,鲁迅常把它放在书桌上,看它舔吃墨汁。后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,阿长因突然受惊而一脚踏死了它,这是人的一种本能反应,而“我”却认为是阿长故意害死了自己的宠物。这里的“憎恶”“谋死”是大词小用,旨在夸张地体现儿童的心理,表达儿时的“我”对阿长的不满和愤怒,也包含了成年鲁迅对儿时的自己的一种调侃)

二、反复品味视角之妙

②我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测;夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

(“伟大的神力”“特别的敬意”“深不可测”“情有可原”“应该我退让”等词语,既写出了童年的“我”对阿长的崇拜,又包含着成年鲁迅对自己儿时感觉的一种调侃,更有对阿长讲长毛故事所表现出来的那种荒诞的调侃)

二、反复品味视角之妙

③ 第19 自然段中,对叔祖父的描写,既写出了童年的“我”对叔祖父的同情,因为他科考失意,又得不到妻子的理解,只能退守书斋,在花草虫鱼的世界里寻求安慰,又包含着成年的“我”对叔祖父的怀念。

二、反复品味视角之妙

小结:作者在本文中常常“大词小用”,既展现了童年的“我”的真实感觉,又包含着成年鲁迅对儿时的自己、对阿长的调侃。两种叙述视角的交错或交织使用,形成一种对比,产生一种幽默的效果。

三、反思归纳

提问:通过本文的学习,你有哪些收获呢

明确:

①利用线索来组织材料,能使文章成为有机整体。

②可根据中心和人物来安排材料详略。

③回忆性散文中常有两种叙述角度:回忆中、写作时。

④要熟读文章,再进行深度思考,才能把握文章重点。

谢谢收看

阿长与《山海经》

七下第三单元第10课

教学目标

1.把握文章的主要内容,理解阿长的形象,理解详略安排材料的妙处。

2.理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

3.通过分析关键语句,体会作者运用词语之妙。

课时安排:2课时。

作者介绍

鲁迅(1881—1936),原名周树人,字豫才,浙江绍兴人,文学家、思想家、革命家,中国现代文学的奠基人。代表作有小说集《呐喊》《彷徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》和杂文集《坟》《热风》《且介亭杂文》等。

惊骇 惶急 疮疤 搁 掷

脐 掳去 渴慕 霹雳 憎恶

菩萨 震悚 诘问 惧惮 烦琐

疏懒 孤孀 茉莉 书斋 粗拙

字词积累

hài

huáng

chuāng

qí

lǔ

mù

pī lì

zēng

sǒng

jié

dàn

lǎn

shuāng

zhuō

第一课时

一、回忆旧知,猜读标题

导入:同学们,在七年级上学期,我们读过鲁迅先生的回忆性散文集—— 《朝花夕拾》,还学过选自该文集的一篇回忆性散文— 《从百草园到三味书屋》。今天我们再来学习一篇选自 《朝花夕拾》的回忆性散文— 《阿长与〈山海经>》。

提问:从课文的题目来看,你觉得这篇文章会写些什么呢

一、回忆旧知,猜读标题

写阿长这个人,写她与《山海经》这本书之间的故事。这说明阿长是本文写作的核心人物,而阿长与《山海经》之间发生的故事应该是本文的核心事件。

那么,这篇文章围绕阿长与《山海经》具体写了些什么内容呢 咱们就一起走进《阿长与(山海经>》。

二、快速阅读,梳理事件

1.学生快速阅读课文,并说说本文写了关于阿长的

些事。

学生速读课文,勾画关于阿长的事件。

(教师提示:有的件可以直接勾画关键词句,有的事件需要自己进行概括)

二、快速阅读,梳理事件

明确:

(1)介绍阿长的身份和称呼。

(2)阿长喜欢切切察察。

(3)阿长对“我”过分看管。

(4)阿长睡觉会摆成个“大”字。

(5)阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘。

(6)阿长给“我”灌输各种礼仪禁忌。

(7)阿长给“我”讲长毛的故事。

(8)阿长谋害“我”的隐鼠。

(9)阿长给“我”买《山海经》。

二、快速阅读,梳理事件

2.学生根据刚才对事件的梳理,理清本文的结构层次。

第一部分(第1—2 自然段):介绍阿长的身份和称呼。

第二部分(第3—18 自然段):叙写阿长的日常事件。

该部分又可分为三层:第一层(第3—5 自然段)叙写阿长的行为习惯,第二层(第6—12自然段)写阿长讲究烦琐的礼节规矩,第三层(第13—18 自然段)写阿长讲述长毛的故事和谋害“我”的隐鼠。

第三部分(第19—31 自然段):写阿长给“我”买《山海经》的 经过,抒发“我”对她的感情。

三、熟读课文,理清线索

1.提问:作者写作散文的目的是为了抒发自己的独特情感,或表达自己对生活的独特感悟。本文抒发了作者的什么情感呢 请勾画出反映作者对阿长情感变化的关键词语,并用示意图表达情感变化。

三、熟读课文,理清线索

(1)因为阿长喜欢切切察察,又限制“我”的自由,且睡觉会摆成个“大”字,挤得“我”无法翻身,所以“我实在不大佩服她”。

(2)因为阿长懂得许多规矩,作为儿时的鲁迅是“不耐烦的”,特别是元旦要吃福橘,作者称之为“元旦辟头的磨难”。

三、熟读课文,理清线索

(3)因为阿长给“我”讲长毛的故事,这故事从阿长的嘴里讲出来既荒诞,又充满了传奇性,让儿时的鲁迅对阿长产生了 “特别的敬意”,认为她具有“伟大的神力”;但阿长“谋害”了“我” 心爱的隐鼠,导致“我”对她的这种“敬意”“完全消失”。

(4)直到阿长给“我”买来了渴慕已久的《山海经》,“我”对她又“发生了新的敬意”,认为“她确有伟大的神力”。

三、熟读课文,理清线索

2.提问:本文叙写了关于阿长的九件事,作者是如何将这些事件组织起来的呢

明确:本文是以“我”对阿长的感情变化为线索组织事件的。作者将自己对阿长的情感隐含在这些事件之中,又用情感将这些事件组织成一个有机的整体。

四、合作探究,理清详略

1. 本文围绕阿长写了多个事件,有褒有贬,作者对阿长的感情也经历了由不大喜欢、佩服到怀念感激的变化过程,使文章更加曲折,富有情致。尽管所选材料比较琐碎,但作者用情感线索巧妙地将这些材料有机地组织起来了。这么多事件,作者并不是平均用力,而是详略有致。

2.分组讨论:作者是如何安排材料详略的,为何要如此安排

四、合作探究,理清详略

明确:(1)材料的详略安排。

①介绍阿长的身份和称呼:略写身份,详写称呼。

②阿长喜欢切切察察:略写。

③阿长对“我”过分看管:略写。

④阿长睡觉会摆成个“大”字:详写

⑤阿长元旦让“我”说吉利话,并给“我”吃福橘:详写。

⑥阿长给“我"灌输各种礼仪禁忌:略写。

⑦阿长给“我”讲长毛的故事:详写。

⑧阿长谋害“我”的隐鼠:略写。

⑨阿长给“我”买《山海经》:详写

四、合作探究,理清详略

(2)详略安排的原因。

第一件事是介绍阿长的身份和称呼。在第 1 自然段,作者仅用一句“长妈妈,已经说过是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆”,以一种“先前阔”的自嘲口吻交代了阿长的身份——周家的女工,幼年鲁迅的保姆。而详写了对阿长的三种称呼:“妈”—幼年鲁迅对保姆的昵称;“长妈妈”—— 同辈人“略带些客气”的称呼;“阿长”——长 辈对阿长的称呼,同时也是幼年鲁迅“憎恶”阿长时的“蔑称”,为后文写作者对阿长的情感变化作了铺垫。

四、合作探究,理清详略

在第2自然段则详细写了“阿长”这一称呼的来历。“长”既不是阿长的姓氏,也不是阿长的体貌特征,更不是阿长原名中的任何一个字,而是周家对先前一位“身材生得很高大”的女工的称呼,也就是说“大家因为叫惯了,没有再改口”,于是阿长就“继承”了先前女工的名字,而阿长真正的名字,“我现在已经忘却了”,“也终于不知道她姓什么”。清代学者 俞樾在《春在堂随笔》中说:“庶人无职者不许取名,止以行第及父母年齿合计为名。”俞模 认为,从宋代起,里巷乡野无官无职的老百姓,一般没有体面的姓名。由此可见,作者详写 阿长的称呼在于喑示阿长的地位卑微、不受尊重,这样写,一方面为后文写阿长的粗俗愚钝以及“我实在不大佩服她”作铺垫,另一方面又与阿长最终赢得作者的感激和敬重形成 鲜明对照。

四、合作探究,理清详略

写第二、三、四件事是为了突出阿长的粗俗。详写睡觉会摆成个“大”字,是因为这是幼年鲁迅的切身经历,感受深刻,故而详写。阿长的睡姿不雅,在母亲委婉批评后,她仍未能领会主人的言外之意,睡相依然如故,睡觉的位置竟然从“床中间”延伸为“满床”,而“一条臂还搁在我的颈子上”,这样的保姆不仅令幼年鲁迅厌烦气恼,也令读者哭笑不得。

四、合作探究,理清详略

写第五、六件事是为了突出阿长的迷信。详写了元旦吃福橘:“第二天醒得特别早,一 醒,就要坐起来。她却立刻伸出臂膊,一把将我按住。我惊异地看她时,只见她惶急地看着我。”“她又有所要求似的,摇着我的肩。”当“我”被按在床上迷迷糊糊地背出“阿妈,恭喜……”时,阿长立刻心花怒放地回应一连串的“恭喜”,还“同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里”令“我”“大吃一惊”。作者将阿长郑重的叮嘱、热切的期待、粗鲁的举动与“我”当时的莫名其妙、不以为然、懵懂不满对照着写,产生了有趣的喜剧效果。在阿长的迷信举动中,蕴含着对美好生活的向往,对小主人的真诚祝福,虽然祈求祝福和表达爱的方式简单鲁莽,却展现出她真诚、淳朴、善良的天性。

四、合作探究,理清详略

第七件事是写阿长给“我”讲长毛的故事,是详写。鲁迅先生在《朝花夕拾》中多次写到阿长会讲故事,本文中幼年鲁迅对阿长产生“空前的敬意”也是源于她讲长毛的故事。令人感到滑稽的是,引发“我”空前敬意的不是阿长能将长毛、土匪、洪秀全军杂糅一处编故事的天赋,而是确信她有抵抗枪炮的荒诞神力。然而阿长的这种“神力”并没有从感情上完全征 服“我”,从而引出第八件事当“我”得知她竟然踩死了“我”的隐鼠时,对她的“空前的敬 意”就“完全消失”了。然而,正是这样一个无知、粗俗、愚味的阿长竟然为“我”买来了《山海经》。由此可知,阿长的荒诞故事以及“我”由此产生的荒诞“敬意”,是在为后文写真正的“敬意”蓄势。

四、合作探究,理清详略

第九件事是详写,因为阿长为“我”买《山海经》是全文的中心事件。阿长不仅关心“我” 的生活,也关心“我”的精神需求。“渴慕”一词体现了幼年鲁迅在“正统读物”之外,对更广阔、更丰富、更生动的精神生活的强烈渴求和无限向往。鲁迅曾在《二十四孝图》中感慨:“我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的‘引导青年的前辈’禁止,呵斥,甚而至于打手心。”正因为如此,《毛诗草木鸟兽虫鱼疏》、有图的《花镜》才对幼年鲁迅具有巨大的吸引力,而“一部绘图的《山海经》,画着人面的兽,九头的蛇,三脚的鸟,生着翅膀的人,没有头而以两乳当作眼睛的怪物”,对于充满好奇心的幼年鲁迅来说,自然更具有不可抗拒的诱惑力。

四、合作探究,理清详略

“我”对这本书“太过于念念不忘了,连阿长也来问《山海经》是怎么一回 事”,“连……也来问……”表明“我”对《山海经》的“渴慕”几乎到了人尽皆知的地步,最终惊动了不知《山海经》为何物的阿长。令人感动的是,只有这位“并非学者,说了也无益”的阿长,丝毫不计较“我”先前的各种轻慢态度以及很不礼貌地“当面叫她阿长”,是真心实意记挂着“我的”渴慕,竟然在难得的四五天假期中,一声不响地去寻书买书。“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”目不识丁的阿长,连“《山海经》”中的三个字都念错了两个字的阿长,不知历经了多少艰辛,才给“我”买来了《山海经》,这让“我似乎遇着了一个霹雳,全体都震悚起来”“这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功”。 至此,前文中阿长的粗俗形象被彻底颠裂了,先抑后扬的手法,让此刻“穿着新的蓝布衫” 的阿长形象光彩照人、鲜活可爱。文章在结尾抒发作者对阿长的愧疚同情和怀念感激就水到渠成了。

四、合作探究,理清详略

3.分组讨论:从本文材料的详略安排中,你发现多件事情的详略安排需遵循哪些原则

明确:

(1)与中心关系密切的详写,有一定关系的略写。

(2)凸显人物形象的详写,与人物形象有一定关系的略写。

(3)略写是对详写的补充,可使内容更丰富,使人物更丰满。

(4)一般来说,详写旨在凸显事件的深度,略写旨在突出件的广度。

四、合作探究,理清详略

4.课堂小结:本节课我们梳理了本文的结构和线索,探究了材料的详安排,以及详略安排需要遵循的一些原则,这些技巧可以在我们以后的写作中进行运用。

第二课时

一、导入

1.提问:同学们,我们在七年级上学期学过《从百草园到三味书屋《秋天的怀念》等回忆性散文,下面这三个片段就出自这两篇文章,看看它们各写了什么内容,又是从什么角度来写的。

一、导入

片段一:这故事很使我觉得做人之险,夏夜乘凉,往往有些 担心,不敢去看墙上,而且极想得到一盒老和尚那样的飞蜈蚣。 (摘自鲁迅的《从百草园到三味书屋》)

一、导入

片段二:他的父亲是开锡箔店的;听说现在自己已经做了店主,而且快要升到绅士的地位了。这东西早已没有了罢。(摘自鲁迅的《从百草园到三味书屋》)

一、导入

片段三:邻居们把她抬上车时,她还在大口大口地吐着鲜血。我没想到她已经病成那样。看着三轮车远去,也绝没有想到那竞是永远的诀别。(摘自史铁生的《秋天的怀念》)

一、导入

片段一是作者回忆童年时听了美女蛇的故事后,自己的真切感受,表现了童年鲁迅的天真可爱;片段二是作者写作时表达对《荡寇志》和《西游记》的绣像已经不在了的一种遗憾,抒发了 对美好童年的怀念;片段三中的第一句是作者回忆母亲重病吐 血送医时的情景,第二、三句是作者表达写作时对那一刻的感受,抒发了对母亲的愧疚之情。

回忆性散文一般采用两种写作角度:一是回忆中的视角,二是写作时的视角。有时候这两种视角会交织在一起。

一、导入

2.《阿长与(山海经>》中也有两种叙述视角:一是写作时成年鲁迅的感受,二是回忆中童年鲁迅的感受。这样的叙写方式有何妙处呢 我们就一起来品一品吧!

二、反复品味视角之妙

1.在回忆阿长的这篇散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。在熟读全文的基础上,分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我” 与“童年的我”所表达的感情有什么不同。

二、反复品味视角之妙

(1)“童年的感受”:幼年鲁迅的童真表达。

①最讨厌的是常喜欢切切察察,向人们低声絮说些什么事,还竖起第二个手指,在空中上下摇动,或者点着对手或自己的鼻尖。(写出了童年的“我”对一个喜欢谈论别人闲话的乡下女人的反感)

②一到夏天……推她呢,不动;叫她呢,也不闻。但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个‘大’字,一条骨膊还搁在我的颈子上。我想,这实在是无法可想了。(写出了年幼的“我”无法改变阿长的睡相,被阿长挤得热醒的无奈)

二、反复品味视角之妙

③我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘,元旦辟头的座难,总算已经受完可以下床玩耍去了。(“磨难”“总算”等词写出了幼年的“我”被阿长逼着吃福橘的无奈,以及吃完福橘之后的解脱)

④我那时似乎倒并不怕,因为我觉得这些事和我毫不相干的,我不是一个门房。但地大概也即觉到了,说道:“像你似的小孩子,长毛也要掳的,掳去做小长毛。还有好看的姑娘,也要掳。”“那么,你是不要紧的。”我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得 不好看,况且颈子上还有许多灸疮疤。(这些描写非常符合小孩子的认知特点,即思维简单推理直接,写出了幼年的“我”在认识到自己是安全的之后的轻松,对阿长人身安全的放心,体现出幼年的“我”的天真可爱,读来令人莞尔)

二、反复品味视角之妙

⑤我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测……(写出了幼年的“我”在不能辨别故事真伪的 情况下,对成年人特别是阿长所产生的信服与敬佩)

⑥这是我向来没有和她说过的,我知道她并非学者,说了也无益;但既然来问,也就都对她说了。(这里的“向来没有”“并非”“也”等词,写出幼年的“我”觉得阿长连字都不识得,不可能满足“我”对《山海经》的需求,觉得根本没必要向她说这件事的真实心理:“但既然”“也就”写出“我”对《山海经》的渴望之甚,连不识字的阿长也成了“我”的倾诉对象)

二、反复品味视角之妙

⑦我似乎遇若了一个霹雳,全体都震悚起来;赶紧去接过来,打开纸包,是四本小小的书,略略一翻,人面的兽,九头的蛇,……果然都在内。

这又使我发生新的敬意了,别人不肯做,或不能做的事,她却能够做成功。地确有伟大的神力。谋害隐鼠的怨恨,从此完全消灭了。(“霹雳”“震悚”“赶紧”“略略”“果然”等词写出了幼年的“我”在得到《山海经》时的震撼和喜悦,“新的敬意”写出了“我"对阿长由衷的敬意和感激)

⑧这四本书,乃是我最初得到,最为心爱的宝书。(写出了《山海经》在“我”心中的地位之高,不仅仅因为这是渴慕已久的书,更因为这是阿长给“我”的书,它凝聚着阿长对“我”无声的爱,更因为这书体现了阿长对“我”精神需求的关注,还因为这本书对“我”今后的文艺创作产生了极大的影响)

二、反复品味视角之妙

大家都知道鲁迅是一位作家,却很少人知道他在美术设计方面的卓越成就。请大家欣赏鲁迅先生的美术作品(出示助读资料)。

二、反复品味视角之妙

二、反复品味视角之妙

鲁迅在美术设计方面之所以取得如此大的成就,这与《山海经》的美术启蒙不无关系。 正因为如此,鲁迅才在多篇文章里写到阿长,这位不仅给予了他无私关爱,且无意中做了他艺术引路人的阿长。

小结:从童年的“我”的视角叙述事件,充满了童真童趣,符合儿童心理,情感表达真实真诚、直白外露。

二、反复品味视角之妙

(2)“写作时的回忆”:成年鲁迅的温情回忆。

①长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆。(这里的“已经说过”很明显地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述,“说得阔气一点”则是 一种自我调侃)

②什么姑娘,我现在已经忘却了,总之不是长姑娘;也终于不知道她姓什么。记得她也曾告诉过我这个名称的来历……(这里的“现在已经忘却了”“记得”等词,表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,“已经忘却”“也终于不知道她姓什么”表达了“成年的我”对阿长的愧疚。

二、反复品味视角之妙

③此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记得最清楚。总之:都是些烦琐之至,至今想起来还觉得非常麻烦的事情。(这里的“现在”“至今想起来”表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,表现了“成年的我”依然对阿长讲究的那些烦琐礼节的厌烦)

④书的模样,到现在还在眼前。可是从还在眼前的模样来说,却是一部刻印都十分粗拙的本子。纸张很黄;图像也很坏,甚至于几乎全用直线凑合,连动物的眼睛也都是长方形的(这里的“到现在还在眼前”表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述的,表现了“成年的我非常清楚阿长为“我”买来的《山海经》印制粗糙,画像粗劣,但这样的《山海经》是“我”最初得到的属于自己的书,是自己渴慕已久的书,是自己最心爱的“宝书",是阿长费尽心力给“我买来的书,让“我”无法忘却。对这件事的回忆饱含着“成年的我”对阿长深深的感激之情)

二、反复品味视角之妙

⑤木刻的却已经记不清是什么时候失掉了。(写出了失掉《山海经》的遗憾)

⑥我的保姆,长妈妈即阿长,辞了这人世,大概也有了三十年了罢。我终于不知道地的姓名,地的经历;仅知道有一个过继的儿子,地大约是青年守寡的孤孀。

仁厚黑暗的地母呵,愿在你怀里永安她的魂灵!(“大概”“终于”“仅”“大约”等词语,抒发了作者对阿长的愧疚和同情;“仁厚黑暗的地母啊……”一句,抒发了作者对阿长的怀念和感激,充满了温情。)

二、反复品味视角之妙

出示助读资料:

1925年,鲁迅在北京担任大学讲师期间,因支持学生运动而受到当时所谓的“正人君子 的攻击和排挤。1926年,北洋军阀政府枪杀进步学生,制造了“三 ·一八”惨案,鲁迅则写下 《纪念刘和珍君》等一系列文章,支持学生的正义斗争,控诉北洋政府的残暴,因而遭到当局的通缉,不得不远走厦门避难。《朝花夕拾》是作者在 1926-1927 年期间陆续写成的,目的是 想通过对往事的追忆,从自我生命的底蕴里,寻找到光明的力量,以抵御由外到内的漫漫黑暗。

二、反复品味视角之妙

小结:当时外界的黑暗让鲁迅先生感到压抑和悲哀,所以,从成年鲁迅的角度叙述事件, 充溢着一种温情,这种温情有对阿长的怀念和感激,有对阿长的愧疚与同情,也让鲁迅先生得以从纷扰中寻出一点闲静,从温暖的回忆中汲取继续战斗的力量。

二、反复品味视角之妙

2.在文章中,“童年时的感受”和“写作时的回忆”有时又交织在一起,请找出一两处,品一品。

①但到憎恶地的时候, -—例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时侯,就叫她阿长。

(隐鼠是鲁迅儿时曾养过的一种拇指大的鼷鼠,鲁迅常把它放在书桌上,看它舔吃墨汁。后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,阿长因突然受惊而一脚踏死了它,这是人的一种本能反应,而“我”却认为是阿长故意害死了自己的宠物。这里的“憎恶”“谋死”是大词小用,旨在夸张地体现儿童的心理,表达儿时的“我”对阿长的不满和愤怒,也包含了成年鲁迅对儿时的自己的一种调侃)

二、反复品味视角之妙

②我一向只以为她满肚子是麻烦的礼节罢了,却不料她还有这样伟大的神力。从此对于她就有了特别的敬意,似乎实在深不可测;夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。

(“伟大的神力”“特别的敬意”“深不可测”“情有可原”“应该我退让”等词语,既写出了童年的“我”对阿长的崇拜,又包含着成年鲁迅对自己儿时感觉的一种调侃,更有对阿长讲长毛故事所表现出来的那种荒诞的调侃)

二、反复品味视角之妙

③ 第19 自然段中,对叔祖父的描写,既写出了童年的“我”对叔祖父的同情,因为他科考失意,又得不到妻子的理解,只能退守书斋,在花草虫鱼的世界里寻求安慰,又包含着成年的“我”对叔祖父的怀念。

二、反复品味视角之妙

小结:作者在本文中常常“大词小用”,既展现了童年的“我”的真实感觉,又包含着成年鲁迅对儿时的自己、对阿长的调侃。两种叙述视角的交错或交织使用,形成一种对比,产生一种幽默的效果。

三、反思归纳

提问:通过本文的学习,你有哪些收获呢

明确:

①利用线索来组织材料,能使文章成为有机整体。

②可根据中心和人物来安排材料详略。

③回忆性散文中常有两种叙述角度:回忆中、写作时。

④要熟读文章,再进行深度思考,才能把握文章重点。

谢谢收看

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读