人教版九年级下册世界历史第10课课件《苏联的改革与解体》79ppt

文档属性

| 名称 | 人教版九年级下册世界历史第10课课件《苏联的改革与解体》79ppt |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 4.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-08-12 13:44:09 | ||

图片预览

文档简介

课件79张PPT。第10课苏联的改革与解体赫鲁晓夫改革

苏联的解体苏联国徽追忆历史苏联地图前苏联的版图苏联国旗复习提问:什么是“斯大林模式”?

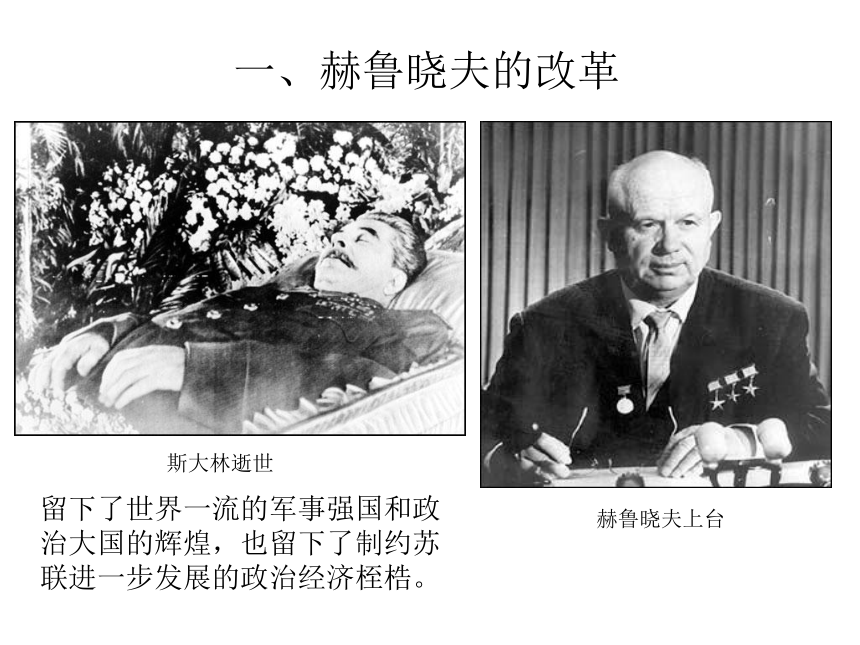

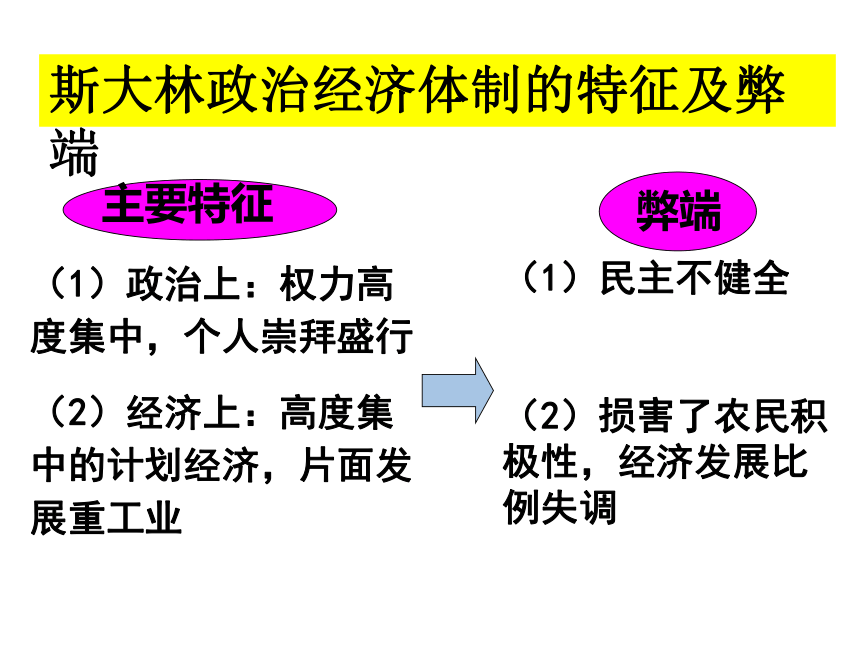

这一模式有何弊端?一、苏联的改革 一、赫鲁晓夫改革 1953年3月5日,斯大林突患脑溢血逝世,终年74岁。斯大林逝世,苏联高层送葬,包括赫鲁晓夫和中国总理周恩来斯大林逝世一、赫鲁晓夫的改革赫鲁晓夫上台留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。1、苏联改革的背景 (为什么要改革?) (1)政治上:权力高度集中,个人崇拜盛行

(2)经济上:高度集中的计划经济,片面发展重工业(1)民主不健全

(2)损害了农民积极性,经济发展比例失调斯大林政治经济体制的特征及弊端材料:1913年~1950年苏联工业生产增加12倍,农业只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%,苏联工业化十年发生数次饥荒,饿死1000万人。

1949年,皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。1953年一个人只有0.4平方 米的住房。改

革

势

在

必

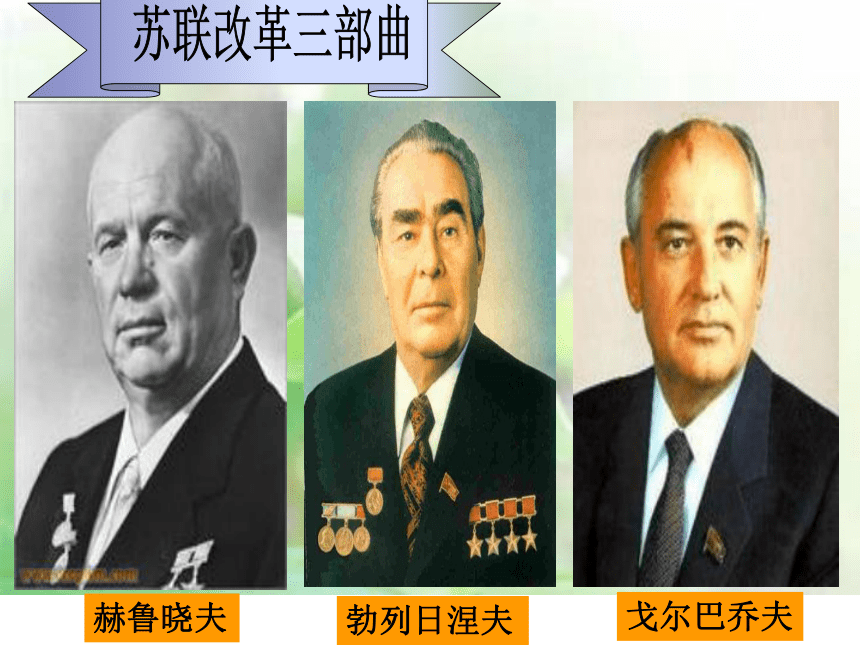

行2、苏联改革的过程 (三夫改革) (如何改革?)赫鲁晓夫戈尔巴乔夫勃列日涅夫苏联改革三部曲赫鲁晓夫改革(1953—1964年)赫鲁晓夫改革的内容经济改革

(1)农业方面:☆(突破口)

提高农产品的收购价格,扩大集体农庄的自主权;开垦荒地,推广种植高产作物—玉米。

(2)工业方面:下放权力、精简机构

1956年 苏共二十大 《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告苏联年均粮食产量(百万吨)

赫鲁晓夫时期粮食产量的提高很大程度上得益于荒地的开垦。

从1954年到1958年的五年期间,政府为开荒投资67亿卢布,动员数十万志愿者到东部地区安家落户,共开垦出4000万公顷的土地,大约是全苏耕地的五分之一。然而,60年代初,由于垦殖方法不当,垦荒区风沙侵蚀日益严重,几十万公顷新开垦的土地被破坏。赫鲁晓夫时期,没能把垦荒的成果真正巩固下来。赫鲁晓夫大力提倡种玉米赫鲁晓夫的玉米运动

在赫鲁晓夫的大力提倡下,苏联东西南北中,远至天寒地冻的西伯利亚和干旱贫瘠的中亚地区(如哈萨克斯坦草原),都要种玉米。玉米种植面积从1953年的350 万公顷 到1962年已经扩大3700万公顷。由于日照量不够,许多地区的玉米结不出棒子。1963年,全国玉米播种面积的62%颗粒无收。玉米运动成了赫鲁晓夫的笑柄,人们给他起了个外号叫“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子 ”。1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国防建设却硕果累累1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1960年联合国大会用皮鞋敲桌子1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内人类太空旅行第一人尤里·加加林(1961) 苏联食品短缺,人民排长队购买食品。 1956年在莫斯科红场上的阅兵式上,已经看不到斯大林的头像。赫鲁晓夫改革的结果:没有从根本上破除斯大林模式。

(头疼医头,脚痛医脚,小修小补)

缺乏周密的考虑和实事求是的精神。

对斯大林的片面评价。

性格上独断专行,缺乏自控力。谈一谈:赫鲁晓夫改革失败的原因是什么?取得一定成果,但成效甚微 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。 ——《俄国史》

如何理解“掘墓人”和“守墓人” ?掘墓人:赫鲁晓夫的改革冲击了斯大林模式。

守墓人:赫鲁晓夫的改革没有打破斯大林模式框架。感悟赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫的墓碑1964年,赫鲁晓夫在党派斗争中下台, 1971年9月11日在沉寂中病逝。赫鲁晓夫的墓碑由黑白两色的花岗石交叉组成,代表了他毁誉参半,充满争议的一生。勃列日涅夫改革(1964-1982年) 苏联军费1979年高达1498亿美元。苏联军费开支约占国民生产总值的16%,而同期美国只占6%,日本不到1%。庞大的国防开支,严重拖了苏联经济的后腿,苏联经济逐步走向停滞。 勃列日涅夫的改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业勃列日涅夫(1906—1982)勃列日涅夫与尼克松在谈判桌上同美国进行军备竞赛戈尔巴乔夫改革(1985-1991年)戈尔巴乔夫的改革改革背景经济:苏联人均生活水平从革命前居欧洲第 5 位下降到居世界第 88 位

民族:问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

国际关系: “二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。同时四处伸手,1979年入侵阿富汗,每年花掉几十亿卢布,还使苏联的国际形象大大受损。戈尔巴乔夫改革(1985-1991年)1、背景1985年,苏联社会陷入危机2、内容(1)经济改革

提出以科技手段为核心的加速经济发展战略;扩大企业自主权;允许个体劳动和合资企业存在。改革一开始就从重工业——机器制造业出发,而未从农业、轻工业、食品工业出发,那样给人民实惠就多一些,就可以巩固改革的社会基础。我们不正确地选择了实行改革的一系列措施。 ——戈尔巴乔夫想一想:加速发展战略错误在哪里?改革重点:经济改革结果:……(2)政治改革:戈尔巴乔夫制定的加速战略实际上更看重政治方面的改革。他曾说过,“加速战略在革命过程中占首位的无疑是政治,改革中也是如此。这里具有首要意义的是政治性措施,是实际上而不是口头上的广泛民主化任务。” ——戈尔巴乔夫:《改革与新思维》,新华出版社1987年版,第61页。提出“人道的民主的社会主义”;

否定斯大林;

否定苏联历史;

放弃共产党的领导作用;

实行多党制。戈尔巴乔夫政治改革主要内容在戈尔巴乔夫的主导下,苏联掀起了一场全盘否定斯大林的狂潮。苏联过去的挫折和失误都是由斯大林造成的。斯大林被看作给人们带来痛苦和不幸的灾星,“独裁者”、“暴君”、“阴谋家”、“杀人犯”等等成为戈尔巴乔夫的常用称谓,在几年之内,斯大林被完全妖魔化了。1989年以后,对斯大林的批判,逐渐扩大到批判与否定十月革命和列宁主义以及列宁本人。有不少人公然宣称“十月革命根本就是不必要的”, “列宁就是昨天的斯大林。 ”从1989年起,苏联各地连续发生了多起推倒列宁纪念像,或向列宁像涂抹油漆、投掷脏物的事件。列宁雕像被推倒十月革命胜利后建立的政治体制在某一阶段发生了严重的变形,斯大林及其亲信才可能具有无限权力。我们现在所遇到的许多困难,其根源也在于这一体制。——戈尔巴乔夫:《在苏共第十九次全国代表会议上的报告》,莫斯科1988年版,第44页。戈尔巴乔夫政治改革会有什么后果?苏共内部派系林立,社会上反对党纷纷成立。新成立的非正式组织有6万个,全国性的政党20个。罢工浪潮此起彼伏,苏联594个矿井有220个矿井、

数十万工人罢工。政治改革很快激化了民族矛盾。1989—1990年,

全国除土库曼外,其他14个加盟共和国共发生数

十起民族骚乱和流血冲突。从1988年,波罗的海

三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚掀起独立浪潮。3、改革的结果经济改革:加剧了经济比例失调,经济继续滑坡。

政治改革:思想混乱,国内局势失控,民族矛盾不断加速,直接导致了苏联的解体。赫鲁晓夫戈尔巴乔夫勃列日涅夫总结三夫改革目的:结果:改革斯大林高度集中的政治经济体制。以最终失败而告终。二、苏联的解体叶利钦 叶利钦1931年2月1日出生于斯维尔德洛夫斯克州(南乌拉尔),俄罗斯族。他自1955年从乌拉尔工学院建筑系毕业后,在斯维尔德洛夫斯克市工作了30年,曾任该市住房建筑联合公司总工程师、经理,1976年任苏共斯维尔德洛夫斯克州委第一书记。叶利钦于1985年调往莫斯科担任党、政要职,1985年12月至1987年11月任苏共莫斯科市委第一书记,1987年11月至1989年5月任苏联国家建设委员会第一副主席。叶利钦于1989年3月当选为苏联人民代表,1990年5月在俄罗斯第一次人民代表大会上当选为俄联邦最高苏维埃主席。1991年6月,叶利钦在全民选举中当选为俄罗斯联邦首任总统。1991年12月,他同原苏联其他10个加盟共和国领导人一起发表联合宣言,宣布建立独立国家联合体。1996年7月,叶利钦再次当选为俄罗斯联邦总统。他曾多次访问中国。

1990年3月11日 立陶宛宣告独立

1990年底,苏联15个加盟共和国中,5个发表独立宣言,10个发表主权宣言。1991年8月,《新联盟条约》规定国名由“苏维埃社会主义共和国联盟”改为“苏维埃主权共和国联盟”,条约准备于8月20日签署。1991年8月19日,发生了震惊世界的

“八·一九”事件。“八·一九”事件1991年8月19日,副总统亚纳耶夫(中)宣布由他本人代行总统权力。叶利钦的支持者同支持亚纳耶夫的坦克部队士兵搏斗八一九事件 1991年8月19日,苏联副总统亚纳耶夫和其他几名苏联高级官员组成了“国家紧急状态委员会”,并通过电视台和电台向全国宣布苏联进入“紧急状态”,企图夺取苏联最高权力,但在俄罗斯联邦总统叶利钦及其支持者和西方国家的反对下,政变不到三天即宣告失败,此次事变之后,叶利钦迅速掌握了俄罗斯境内所有政治经济和军事权力。八一九事件中,支持苏副总统亚纳耶夫的部队在俄罗斯联邦大楼前遇到莫斯科市民的阻挡。八一九事件中的莫斯科八一九事变叶利钦在俄罗斯议会大厦外一辆坦克上的演讲八一九事变几千名示威者向亚纳耶夫军队公开反对事变戈尔巴乔夫和叶利钦在议会中祝贺挫败“8·19”事件1991年12月8日,俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯首先宣布组成“独立国家联合体”。1991年12月21日,11国领导人签署《阿拉木图宣言》,独联体扩大为11国。1991年12月21日,11国领导人签署《阿拉木图宣言》1991年12月24日,格鲁吉亚加入独联体,15个加盟共和国全部独立。15个加盟共和国独立1991年12月25日,戈尔巴乔夫在辞职书上签字1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落 1991年12月25日,苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,俄罗斯国旗缓缓升起俄罗斯国旗戈氏改革经济改革未能打开局面政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义放弃党的领导地位,

实行多党制经济大滑坡民族分离活动加剧党内斗争尖锐、公开1990“8.19”事件政权性质的根本变化1991《阿拉木图宣言》苏联解体1991年独联体领导人在阿拉木图举行会晤苏联的改革和解体留给我们那些教训? 2004年9月,独联体国家首脑会议在阿斯塔纳举行与苏联的改革相比,中国的改革为什么会取得成功? 1、首先从农村开始,从满足多数人

的迫切需要出发;

2、先经济改革,再政治改革;

3、先试点后推广,先易后难的渐进

式改革;

4、敢于打破计划经济体制的束缚。

3、概况:中国改革 苏联改革 时间:1979年至今 1985年—1991年 领导人:邓小平 戈尔巴乔夫 背景 中国刚刚经历十年动乱,经济倒退,为了解决这些问题,所以实行改革 苏联在美苏争霸中渐处劣势,为了摆脱困境,所以实行改革 方针:中国改革方针:改革,包括经济体制改革,即把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制;政治体制改革,包括发展民主,加强法制,实现政企分开、精简机构,完善民主监督制度,维护安定团结。开放,主要指对外开放,在广泛意义上还包括对内开放。改革开放是中国共产党在社会主义初级阶段基本路线的基本点之一,是我国走向富强的必由之路。 中国改革与苏联改革的比较苏联的改革:1.改革社会主义理论。2.改革经济体制。3.改革政治体制,在公开性、多元化、民主化的思想指导下,放弃了改革的社会主义方向。4.调整对外政策,实行对外关系的“新思维”。 特点:中国通过改革渐进式地完善社会主义,在经济飞速发展的前提下,不断提升综合国力。而且改革先是在沿海一些地区进行试验,降低了全面改革可能带来的风险。 苏联进行的是全方位的改革,严重偏离了社会主义,在经济改革陷入困境时,又把重心转移到政治改革,使问题越来越多,越来越难解决。 结果:中国的国力飞速发展,取得了许多的成就,成为世界强国之一,至今还在发展当中。 苏联解体,俄罗斯经济几乎崩溃。 苏联解体的主要原因苏联高度集中的政治经济体制——根本原因戈尔巴乔夫改革——直接原因西方的和平演变——外部原因 苏联解体对世界局势和社会主义运动的发展各产生了什么影响?世界:标志着以两极格局和集团对抗为基本特征的旧的国际格局的终结,极大地促进了世界多极化趋势的发展。社会主义运动:使社会主义运动遭到巨大挫折与打击,同时也说明了苏联社会主义模式的失败,客观上促进了其他社会主义国家对社会主义发展模式的探索。1.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。苏联经济改革的启示课堂 小结戈尔巴乔夫改革苏东剧变世界多极化趋势的发展经济改革引发经济危机

政治改革引发思想混乱改革最终导致苏东剧变苏联解体,俄罗斯等原苏联的11个加盟共和国成立独联体东欧各社会主义国家发生根本性质的变化东欧剧变促进了世界多极化趋势发展赫鲁晓夫改革从三夫改革到苏联解体,说明改革是一场深刻的革命,它是艰巨、复杂而曲折的。苏联解体是由于斯大林模式的失败,而非社会主义制度的失败,中国应该学习苏联经济改革的教训,要立足于本国的国情,不断探索和建设适合本国国情的有中国特色的社会主义改革和建设之路。课 堂 小 结 前途是光明的 道路是曲折的1.1985年戈尔巴乔夫上台后,将改革的重点首先放在了 ( )

A.政治领域 B.经济领域

C.思想领域 D.外交政策

2.1991年8月19日,苏联发生了震惊世界的“八·一九事件”。下列对此事件叙述正确的是 ( )

A.它试图使苏联摆脱危机

B.“八·一九事件”标志着苏联的正式解体

C.通过政变戈尔巴乔夫强化了国家领导权

D.没有“八·一九事件”,苏联就不会解体基础知识BA3.阅读材料:“亲爱的同胞们!……鉴于独立国家联合体成立后出现的局势,我决定停止行使苏联总统职务。”

———戈尔巴乔夫1991年12月25日

请回答:

(1)戈尔巴乔夫的发言表明了苏联发生了什么变化?

?(2)苏联发生剧变的实质是什么?

?(3)苏联发生剧变对国际局势产生了什么影响?能力拓展(1)苏联解体;

(2)由苏维埃联盟共和国转变为各个独立的资本主义国家;

(3)苏联解体标志着美苏争霸的结束,世界两极格局的结束,世界格局开始走向多极化。

感谢同学们的聆听

苏联的解体苏联国徽追忆历史苏联地图前苏联的版图苏联国旗复习提问:什么是“斯大林模式”?

这一模式有何弊端?一、苏联的改革 一、赫鲁晓夫改革 1953年3月5日,斯大林突患脑溢血逝世,终年74岁。斯大林逝世,苏联高层送葬,包括赫鲁晓夫和中国总理周恩来斯大林逝世一、赫鲁晓夫的改革赫鲁晓夫上台留下了世界一流的军事强国和政治大国的辉煌,也留下了制约苏联进一步发展的政治经济桎梏。1、苏联改革的背景 (为什么要改革?) (1)政治上:权力高度集中,个人崇拜盛行

(2)经济上:高度集中的计划经济,片面发展重工业(1)民主不健全

(2)损害了农民积极性,经济发展比例失调斯大林政治经济体制的特征及弊端材料:1913年~1950年苏联工业生产增加12倍,农业只提高了40%,1953年全苏人均的粮食低于1913年,而苏联人口比1913年增加了20%,苏联工业化十年发生数次饥荒,饿死1000万人。

1949年,皮鞋产量仅163.6(百万)双,全国一亿七千万人口平均每人不到一双皮鞋。1953年一个人只有0.4平方 米的住房。改

革

势

在

必

行2、苏联改革的过程 (三夫改革) (如何改革?)赫鲁晓夫戈尔巴乔夫勃列日涅夫苏联改革三部曲赫鲁晓夫改革(1953—1964年)赫鲁晓夫改革的内容经济改革

(1)农业方面:☆(突破口)

提高农产品的收购价格,扩大集体农庄的自主权;开垦荒地,推广种植高产作物—玉米。

(2)工业方面:下放权力、精简机构

1956年 苏共二十大 《关于个人崇拜及其后果》的秘密报告苏联年均粮食产量(百万吨)

赫鲁晓夫时期粮食产量的提高很大程度上得益于荒地的开垦。

从1954年到1958年的五年期间,政府为开荒投资67亿卢布,动员数十万志愿者到东部地区安家落户,共开垦出4000万公顷的土地,大约是全苏耕地的五分之一。然而,60年代初,由于垦殖方法不当,垦荒区风沙侵蚀日益严重,几十万公顷新开垦的土地被破坏。赫鲁晓夫时期,没能把垦荒的成果真正巩固下来。赫鲁晓夫大力提倡种玉米赫鲁晓夫的玉米运动

在赫鲁晓夫的大力提倡下,苏联东西南北中,远至天寒地冻的西伯利亚和干旱贫瘠的中亚地区(如哈萨克斯坦草原),都要种玉米。玉米种植面积从1953年的350 万公顷 到1962年已经扩大3700万公顷。由于日照量不够,许多地区的玉米结不出棒子。1963年,全国玉米播种面积的62%颗粒无收。玉米运动成了赫鲁晓夫的笑柄,人们给他起了个外号叫“古古鲁沙”,即俄文“玉米棒子 ”。1953年8月12日苏联进行了第一次氢弹爆炸试验国防建设却硕果累累1954年6月27日,苏联科学家建成世界上第一座原子能发电站。右图为1956年发行的纪念邮票。反应堆原子能发电站1960年联合国大会用皮鞋敲桌子1957年10月4日,苏联发射成功世界上第一颗人造地球卫星加加林在苏联“东方一号”宇宙飞船内人类太空旅行第一人尤里·加加林(1961) 苏联食品短缺,人民排长队购买食品。 1956年在莫斯科红场上的阅兵式上,已经看不到斯大林的头像。赫鲁晓夫改革的结果:没有从根本上破除斯大林模式。

(头疼医头,脚痛医脚,小修小补)

缺乏周密的考虑和实事求是的精神。

对斯大林的片面评价。

性格上独断专行,缺乏自控力。谈一谈:赫鲁晓夫改革失败的原因是什么?取得一定成果,但成效甚微 赫鲁晓夫既是斯大林模式的掘墓人,但最终还是扮演了守墓人的角色。 ——《俄国史》

如何理解“掘墓人”和“守墓人” ?掘墓人:赫鲁晓夫的改革冲击了斯大林模式。

守墓人:赫鲁晓夫的改革没有打破斯大林模式框架。感悟赫鲁晓夫改革赫鲁晓夫的墓碑1964年,赫鲁晓夫在党派斗争中下台, 1971年9月11日在沉寂中病逝。赫鲁晓夫的墓碑由黑白两色的花岗石交叉组成,代表了他毁誉参半,充满争议的一生。勃列日涅夫改革(1964-1982年) 苏联军费1979年高达1498亿美元。苏联军费开支约占国民生产总值的16%,而同期美国只占6%,日本不到1%。庞大的国防开支,严重拖了苏联经济的后腿,苏联经济逐步走向停滞。 勃列日涅夫的改革未能突破斯大林模式

反而使这一体制更加僵化经济改革重点:重工业勃列日涅夫(1906—1982)勃列日涅夫与尼克松在谈判桌上同美国进行军备竞赛戈尔巴乔夫改革(1985-1991年)戈尔巴乔夫的改革改革背景经济:苏联人均生活水平从革命前居欧洲第 5 位下降到居世界第 88 位

民族:问题日益显露,地方民族主义倾向日益明显。

国际关系: “二战”后出于与美国争霸的需要,以非理性方式进行军备竞赛,致使军费开支达到国民收入的四分之一,背上沉重的包袱。同时四处伸手,1979年入侵阿富汗,每年花掉几十亿卢布,还使苏联的国际形象大大受损。戈尔巴乔夫改革(1985-1991年)1、背景1985年,苏联社会陷入危机2、内容(1)经济改革

提出以科技手段为核心的加速经济发展战略;扩大企业自主权;允许个体劳动和合资企业存在。改革一开始就从重工业——机器制造业出发,而未从农业、轻工业、食品工业出发,那样给人民实惠就多一些,就可以巩固改革的社会基础。我们不正确地选择了实行改革的一系列措施。 ——戈尔巴乔夫想一想:加速发展战略错误在哪里?改革重点:经济改革结果:……(2)政治改革:戈尔巴乔夫制定的加速战略实际上更看重政治方面的改革。他曾说过,“加速战略在革命过程中占首位的无疑是政治,改革中也是如此。这里具有首要意义的是政治性措施,是实际上而不是口头上的广泛民主化任务。” ——戈尔巴乔夫:《改革与新思维》,新华出版社1987年版,第61页。提出“人道的民主的社会主义”;

否定斯大林;

否定苏联历史;

放弃共产党的领导作用;

实行多党制。戈尔巴乔夫政治改革主要内容在戈尔巴乔夫的主导下,苏联掀起了一场全盘否定斯大林的狂潮。苏联过去的挫折和失误都是由斯大林造成的。斯大林被看作给人们带来痛苦和不幸的灾星,“独裁者”、“暴君”、“阴谋家”、“杀人犯”等等成为戈尔巴乔夫的常用称谓,在几年之内,斯大林被完全妖魔化了。1989年以后,对斯大林的批判,逐渐扩大到批判与否定十月革命和列宁主义以及列宁本人。有不少人公然宣称“十月革命根本就是不必要的”, “列宁就是昨天的斯大林。 ”从1989年起,苏联各地连续发生了多起推倒列宁纪念像,或向列宁像涂抹油漆、投掷脏物的事件。列宁雕像被推倒十月革命胜利后建立的政治体制在某一阶段发生了严重的变形,斯大林及其亲信才可能具有无限权力。我们现在所遇到的许多困难,其根源也在于这一体制。——戈尔巴乔夫:《在苏共第十九次全国代表会议上的报告》,莫斯科1988年版,第44页。戈尔巴乔夫政治改革会有什么后果?苏共内部派系林立,社会上反对党纷纷成立。新成立的非正式组织有6万个,全国性的政党20个。罢工浪潮此起彼伏,苏联594个矿井有220个矿井、

数十万工人罢工。政治改革很快激化了民族矛盾。1989—1990年,

全国除土库曼外,其他14个加盟共和国共发生数

十起民族骚乱和流血冲突。从1988年,波罗的海

三国立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚掀起独立浪潮。3、改革的结果经济改革:加剧了经济比例失调,经济继续滑坡。

政治改革:思想混乱,国内局势失控,民族矛盾不断加速,直接导致了苏联的解体。赫鲁晓夫戈尔巴乔夫勃列日涅夫总结三夫改革目的:结果:改革斯大林高度集中的政治经济体制。以最终失败而告终。二、苏联的解体叶利钦 叶利钦1931年2月1日出生于斯维尔德洛夫斯克州(南乌拉尔),俄罗斯族。他自1955年从乌拉尔工学院建筑系毕业后,在斯维尔德洛夫斯克市工作了30年,曾任该市住房建筑联合公司总工程师、经理,1976年任苏共斯维尔德洛夫斯克州委第一书记。叶利钦于1985年调往莫斯科担任党、政要职,1985年12月至1987年11月任苏共莫斯科市委第一书记,1987年11月至1989年5月任苏联国家建设委员会第一副主席。叶利钦于1989年3月当选为苏联人民代表,1990年5月在俄罗斯第一次人民代表大会上当选为俄联邦最高苏维埃主席。1991年6月,叶利钦在全民选举中当选为俄罗斯联邦首任总统。1991年12月,他同原苏联其他10个加盟共和国领导人一起发表联合宣言,宣布建立独立国家联合体。1996年7月,叶利钦再次当选为俄罗斯联邦总统。他曾多次访问中国。

1990年3月11日 立陶宛宣告独立

1990年底,苏联15个加盟共和国中,5个发表独立宣言,10个发表主权宣言。1991年8月,《新联盟条约》规定国名由“苏维埃社会主义共和国联盟”改为“苏维埃主权共和国联盟”,条约准备于8月20日签署。1991年8月19日,发生了震惊世界的

“八·一九”事件。“八·一九”事件1991年8月19日,副总统亚纳耶夫(中)宣布由他本人代行总统权力。叶利钦的支持者同支持亚纳耶夫的坦克部队士兵搏斗八一九事件 1991年8月19日,苏联副总统亚纳耶夫和其他几名苏联高级官员组成了“国家紧急状态委员会”,并通过电视台和电台向全国宣布苏联进入“紧急状态”,企图夺取苏联最高权力,但在俄罗斯联邦总统叶利钦及其支持者和西方国家的反对下,政变不到三天即宣告失败,此次事变之后,叶利钦迅速掌握了俄罗斯境内所有政治经济和军事权力。八一九事件中,支持苏副总统亚纳耶夫的部队在俄罗斯联邦大楼前遇到莫斯科市民的阻挡。八一九事件中的莫斯科八一九事变叶利钦在俄罗斯议会大厦外一辆坦克上的演讲八一九事变几千名示威者向亚纳耶夫军队公开反对事变戈尔巴乔夫和叶利钦在议会中祝贺挫败“8·19”事件1991年12月8日,俄罗斯、乌克兰和白俄罗斯首先宣布组成“独立国家联合体”。1991年12月21日,11国领导人签署《阿拉木图宣言》,独联体扩大为11国。1991年12月21日,11国领导人签署《阿拉木图宣言》1991年12月24日,格鲁吉亚加入独联体,15个加盟共和国全部独立。15个加盟共和国独立1991年12月25日,戈尔巴乔夫在辞职书上签字1991年12月25日19时32分红旗从克里姆林宫上降落 1991年12月25日,苏联国旗从克里姆林宫悄然降下,俄罗斯国旗缓缓升起俄罗斯国旗戈氏改革经济改革未能打开局面政治改革:以“人道的、民主的的社会主义”取代科学社会主义放弃党的领导地位,

实行多党制经济大滑坡民族分离活动加剧党内斗争尖锐、公开1990“8.19”事件政权性质的根本变化1991《阿拉木图宣言》苏联解体1991年独联体领导人在阿拉木图举行会晤苏联的改革和解体留给我们那些教训? 2004年9月,独联体国家首脑会议在阿斯塔纳举行与苏联的改革相比,中国的改革为什么会取得成功? 1、首先从农村开始,从满足多数人

的迫切需要出发;

2、先经济改革,再政治改革;

3、先试点后推广,先易后难的渐进

式改革;

4、敢于打破计划经济体制的束缚。

3、概况:中国改革 苏联改革 时间:1979年至今 1985年—1991年 领导人:邓小平 戈尔巴乔夫 背景 中国刚刚经历十年动乱,经济倒退,为了解决这些问题,所以实行改革 苏联在美苏争霸中渐处劣势,为了摆脱困境,所以实行改革 方针:中国改革方针:改革,包括经济体制改革,即把高度集中的计划经济体制改革成为社会主义市场经济体制;政治体制改革,包括发展民主,加强法制,实现政企分开、精简机构,完善民主监督制度,维护安定团结。开放,主要指对外开放,在广泛意义上还包括对内开放。改革开放是中国共产党在社会主义初级阶段基本路线的基本点之一,是我国走向富强的必由之路。 中国改革与苏联改革的比较苏联的改革:1.改革社会主义理论。2.改革经济体制。3.改革政治体制,在公开性、多元化、民主化的思想指导下,放弃了改革的社会主义方向。4.调整对外政策,实行对外关系的“新思维”。 特点:中国通过改革渐进式地完善社会主义,在经济飞速发展的前提下,不断提升综合国力。而且改革先是在沿海一些地区进行试验,降低了全面改革可能带来的风险。 苏联进行的是全方位的改革,严重偏离了社会主义,在经济改革陷入困境时,又把重心转移到政治改革,使问题越来越多,越来越难解决。 结果:中国的国力飞速发展,取得了许多的成就,成为世界强国之一,至今还在发展当中。 苏联解体,俄罗斯经济几乎崩溃。 苏联解体的主要原因苏联高度集中的政治经济体制——根本原因戈尔巴乔夫改革——直接原因西方的和平演变——外部原因 苏联解体对世界局势和社会主义运动的发展各产生了什么影响?世界:标志着以两极格局和集团对抗为基本特征的旧的国际格局的终结,极大地促进了世界多极化趋势的发展。社会主义运动:使社会主义运动遭到巨大挫折与打击,同时也说明了苏联社会主义模式的失败,客观上促进了其他社会主义国家对社会主义发展模式的探索。1.社会主义制度需要在发展的道路上自我调整和自我完善。2.社会主义改革要坚持从实际出发,实事求是,走适合本国国情的发展道路。3.改革是一项复杂的系统工程,不可能一帆风顺,必然具有复杂性、曲折性和艰巨性。4.改革要关注人民大众的生活。苏联经济改革的启示课堂 小结戈尔巴乔夫改革苏东剧变世界多极化趋势的发展经济改革引发经济危机

政治改革引发思想混乱改革最终导致苏东剧变苏联解体,俄罗斯等原苏联的11个加盟共和国成立独联体东欧各社会主义国家发生根本性质的变化东欧剧变促进了世界多极化趋势发展赫鲁晓夫改革从三夫改革到苏联解体,说明改革是一场深刻的革命,它是艰巨、复杂而曲折的。苏联解体是由于斯大林模式的失败,而非社会主义制度的失败,中国应该学习苏联经济改革的教训,要立足于本国的国情,不断探索和建设适合本国国情的有中国特色的社会主义改革和建设之路。课 堂 小 结 前途是光明的 道路是曲折的1.1985年戈尔巴乔夫上台后,将改革的重点首先放在了 ( )

A.政治领域 B.经济领域

C.思想领域 D.外交政策

2.1991年8月19日,苏联发生了震惊世界的“八·一九事件”。下列对此事件叙述正确的是 ( )

A.它试图使苏联摆脱危机

B.“八·一九事件”标志着苏联的正式解体

C.通过政变戈尔巴乔夫强化了国家领导权

D.没有“八·一九事件”,苏联就不会解体基础知识BA3.阅读材料:“亲爱的同胞们!……鉴于独立国家联合体成立后出现的局势,我决定停止行使苏联总统职务。”

———戈尔巴乔夫1991年12月25日

请回答:

(1)戈尔巴乔夫的发言表明了苏联发生了什么变化?

?(2)苏联发生剧变的实质是什么?

?(3)苏联发生剧变对国际局势产生了什么影响?能力拓展(1)苏联解体;

(2)由苏维埃联盟共和国转变为各个独立的资本主义国家;

(3)苏联解体标志着美苏争霸的结束,世界两极格局的结束,世界格局开始走向多极化。

感谢同学们的聆听

同课章节目录

- 第一单元 苏联社会主义道路的探索

- 1 俄国十月革命

- 2 对社会主义道路的探索

- 第二单元 凡尔赛——华盛顿体系下的世界

- 3 凡尔赛—华盛顿体系

- 4 经济大危机

- 5 法西斯势力的猖獗

- 活动课一 老照片配文──图说法西斯暴行

- 第三单元 第二次世界大战

- 6 第二次世界大战的爆发

- 7 世界反法西斯战争的胜利

- 活动课二 战地采访──反法西斯战争必胜!

- 第四单元 战后主要资本主义国家的发展变化

- 8 美国经济的发展

- 9 西欧和日本经济的发展

- 第五单元 社会主义国家的改革与演变

- 10 苏联的改革与解体

- 11 东欧社会主义国家的改革与演变

- 第六单元 亚非拉国家的独立和振兴

- 12 亚非拉的奋起

- 13 动荡的中东地区

- 活动课三 致巴以人民的一封公开信

- 第七单元 战后世界格局的演变

- 14 冷战中的对峙

- 15 世界政治格局的多极化趋势

- 16 世界经济的“全球化”

- 第八单元 现代科学技术和文化

- 17 第三次科技革命

- 18 现代文学和美术

- 19 现代音乐和电影

- 活动课四 撰写历史小论文──《科学技术与未来》