河南省邓州市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学测试历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省邓州市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学测试历史试卷(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 593.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 17:34:23 | ||

图片预览

文档简介

保密★启用前

邓州市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学测试

历史试卷

第I卷(选择题)

评卷人得分

一、单选题(共48分)

1.(本题3分)有学者说:“八个氏族文化区,时间上有先有后,规模上有大有小,水平上有高有低,但是它们各有特点,自成系统。……不是单一地从一个氏族文化中心区向四周传播,而是各个氏族文化区相互交流,逐渐融合,共同为以后渐渐形成的古代中国文化奠定基础。”该学者在这里强调的是中华文化( )

A.具有地区的不平衡性 B.以各地的交流为基础

C.具有多元一体的特征 D.是历史上逐渐形成的

2.(本题3分)宋庆历年间规定:“钱出中国界及一贯文,罪处死”、海船“往来兴贩,夹带铜钱五百文随行,离岸五里,便以出界条法。”甚至要求打造海船时要将政府的禁令雕刻在船梁上,违者杖八十。这反映出当时( )

A.民间海外贸易繁荣 B.重农抑商政策强化

C.政府严禁货币外流 D.通货膨胀问题突出

3.(本题3分)阅读如表。这可体现当时( )

年份 史料

贞元元年(785年) 南郊大赦天下制:“自立两税,经今六载,或初定之时,已有偏并,或户口减耗,旧额犹存,轻重不均,流亡转甚。”

贞元十年(794年) 陆贽说:“(两税法)创制之首,不务齐平,但令本道本州各依旧额征税……旧重之处,流亡益多;旧轻之乡,归附益众。”

A.人口实现自由流动 B.各地税负不一致 C.户口数量迅猛增长 D.均田制遭到破坏

4.(本题3分)西周时,“众”的身份为普通周人,“臣”则是外族臣服者。督鼎铭文记载了一场诉讼事件,匡氏家族的“众”与“臣”在饥馑之岁盗窃了督氏家族的禾,匡氏因此赔偿给督氏7块田、4名“臣”和1名“众”。从上述铭文中可获取的准确历史信息是,西周时期( )

A.“众”的地位高于“臣” B.旧的土地制度已经瓦解

C.奴隶买卖现象普遍存在 D.部分劳动力附属于贵族

5.(本题3分)安徽巢湖流域凌家滩遗址距今约5500年,考古人员在此发掘出大量玉器、石器,发现了墙基、大型祭坛和墓地,该遗址还产生了中心聚落和聚落群。距今约5000年的屈家岭遗址出土了大量的陶器和石器,还有大批炭化稻粒、公共墓地等。这说明( )

A.聚落是人类文明产生的根本前提 B.长江流域是中华文明的重要起源

C.农业出现成为先民定居主要条件 D.社会分工促进人类进入阶级社会

6.(本题3分)史书记载,秦末陈胜在当佣工时曾对同伴说“苟富贵,勿相忘”;项羽看到秦始皇东游时,对项梁说“彼可取而代也”;刘邦在咸阳服徭役时看到秦始皇出巡,感叹道“大丈夫当如此”。这反映当时( )

A.社会矛盾极其尖锐 B.封建等级关系森严

C.政府鼓励积极进取 D.社会阶层流动性大

7.(本题3分)“之”字是天师道徒的标志,东晋世家大族琅琊王氏“世奉五斗米道”,故祖孙父子三代名字中都有“之”字。除此之外,带有宗教性质的“道”“僧”“菩萨”等,也逐渐成为起名的热字。这一现象( )

A.受到世家大族示范的影响 B.证明道教的社会基础广泛

C.反映出正统观念受到冲击 D.体现佛教后来居上的趋势

8.(本题3分)如表为东晋文学发展情况统计表,对该如表解读合理的是( )

时间 地域中心及文学主题

东晋初期 主要是以建康为中心的京都地域的“中兴”文学主题兴起

东晋中期 主要是以兰亭诗会为代表的会稽地域“玄言”文学主题的兴盛

东晋后期 后期主要是以庐山为中心的寻阳地域“遁世“文学主题的兴盛

A.反映了区域间文化交流日益频繁 B.体现政治环境与文化互动

C.清谈无为之风冲击传统伦理道德 D.创作题材世俗化特征显著

9.(本题3分)1313年12月6日,元仁宗下诏恢复科举,在位期间提议裁撤翻译队伍,亲自书写汉文诏书,下令用蒙古文翻译出版了不少汉文著作。这主要可以说明,元代( )

A.华夏认同得以实现 B.推崇儒家思想

C.推动了文明的交融 D.汉化进程迟滞

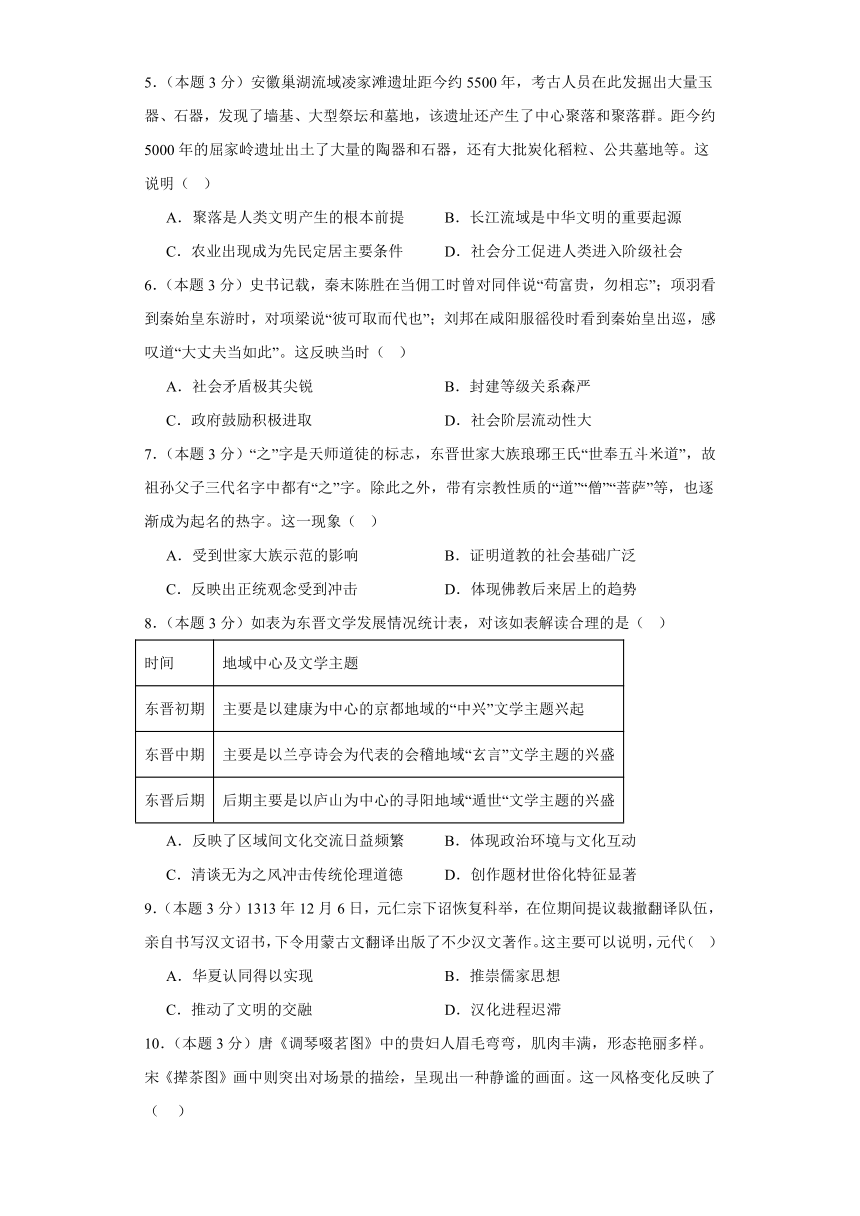

10.(本题3分)唐《调琴啜茗图》中的贵妇人眉毛弯弯,肌肉丰满,形态艳丽多样。宋《撵茶图》画中则突出对场景的描绘,呈现出一种静谧的画面。这一风格变化反映了( )

《调琴啜茗图》(局部) 《撵茶图》(局部)

A.商品经济持续繁荣 B.审美观念根本改变

C.儒家思想深入发展 D.制茶技术水平提高

11.(本题3分)西周初期,“王家”指周王个人的家庭(排除那些已建立宗族的周王兄弟)及维持其财产的管理系统,与“王朝国家”(指中央政府官员体制)均代表周王进行运作。西周后期,“王家”与“王朝国家”分离,“王朝国家”逐渐获得“自我决定的运行体系的特点”。这一变化( )

A.反映出集权体制下的局部调整 B.推动了周王朝的官僚化进程

C.淡化了权力分配与血缘的关系 D.表明人文精神促进理性行政

12.(本题3分)1708年,康熙命西方传教士们带领满汉官员采用当时世界上先进的经纬度测绘技术,在全国范围内进行了大规模的实地测绘,历时十年绘成《皇舆全览图》,包括一幅全国总图和32幅分省(区)图,山川城镇,靡不毕载。《皇舆全览图》的绘制( )

A.体现了开明的文化政策 B.增强了时人的领土主权意识

C.服务于国家统治的需要 D.有利于应对英国的殖民扩张

13.(本题3分)《资治通鉴》卷226记载唐朝某一制度:“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之”。这一制度( )

A.标志着中国古代人头税的彻底废除 B.实现了赋税征收标准的货币化

C.简化了税收名目,扩大了税收对象 D.延续了以人丁为主的赋税制度

14.(本题3分)元朝政府曾四次“禁商泛海”。明朝建立后,朱元障“禁海外互市”,1567年,明朝开放海禁,但对船只数目、贸易地点仍有严格规定,并严禁与日本贸易。清朝初年,清廷实行禁止沿海人民出海贸易的政策,后虽逐渐开放海禁,但对船的长宽、载量和可载人数等予以限制。封建政府实行海禁政策的直接原因是( )

A.防范西方的殖民侵略活动 B.维护地主阶级统治的需要

C.自然经济占据了主导地位 D.受传统儒家义利观的影响

15.(本题3分)《大明会典》载:凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍,并规定“若诈冒脱免、避重就轻者,杖八十;其官司妄准脱免及变乱版籍者,罪同”。此规定( )

A.巩固了工商食官制度 B.不利于商品经济发展

C.顺应了民族交融趋势 D.加强了社会等级制度

16.(本题3分)《史记》中描述江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”;南朝沈约的《宋书》中却描述江南地区“一岁或稔,则数郡忘饥”。这种变化( )

A.反映了经济重心南移 B.导致了政区的调整

C.说明江南的条件优越 D.缘于北方移民南迁

第II卷(非选择题)

评卷人得分

二、材料分析题(共40分)

17.(本题12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 孝廉“重行谊,择德行”,为孝子廉吏的简称,对文墨技艺不太重视。西汉“孝廉”分为:“孝以选民,廉以察吏”,以后趋于统一。东汉逐渐成为常年设立的科目。贤良属于特科,由皇帝不定时下诏举荐,多举“习先圣之术”“明当世之务”“通于人事之始终”“敦厚有行,义能直言极谏”之士。西汉“茂才”属特科,光武中兴后成为常设科目,寻求“可为将相及使绝国”之奇才、“异能”者。异科专门选拔各种特殊人才,如勇猛知兵法者、有“道术”者、明经典法令法规者、擅长民政理财治水者。

——摘编自赖华明《汉代察举制的内容及其功过》

材料二 《新唐书·选举志》载:“唐制,取士之科,多因隋旧,然其大要有三:由学馆(贡荐)者曰生徒,由州县(贡荐)者曰乡贡,皆升于有司而进退之……其天子自诏者曰制举,所以待非常之才焉”。“生徒”和“乡贡”两类考试,经常举行,谓之“常科”;“制举”考试,谓之“特科”。最初“生徒”“乡贡”并行,后来“乡贡”亦多由学校取解(选送),渐合“生徒”“乡贡”为一、自由竞试,无须觅举(贡荐),“荐举考试”过渡到“自由考试”。“常科”的主管机关属于尚书省的礼部。其最常选的科类为“秀才”“明经”“进士”“明法”“明书”“明算”六科,其中又以“进士”“明经”两科为最盛。

——摘编自沈兼士《中国考试制度史》

根据材料一、二并结合所学知识,说明汉代察举制与唐代科举制的异同点。

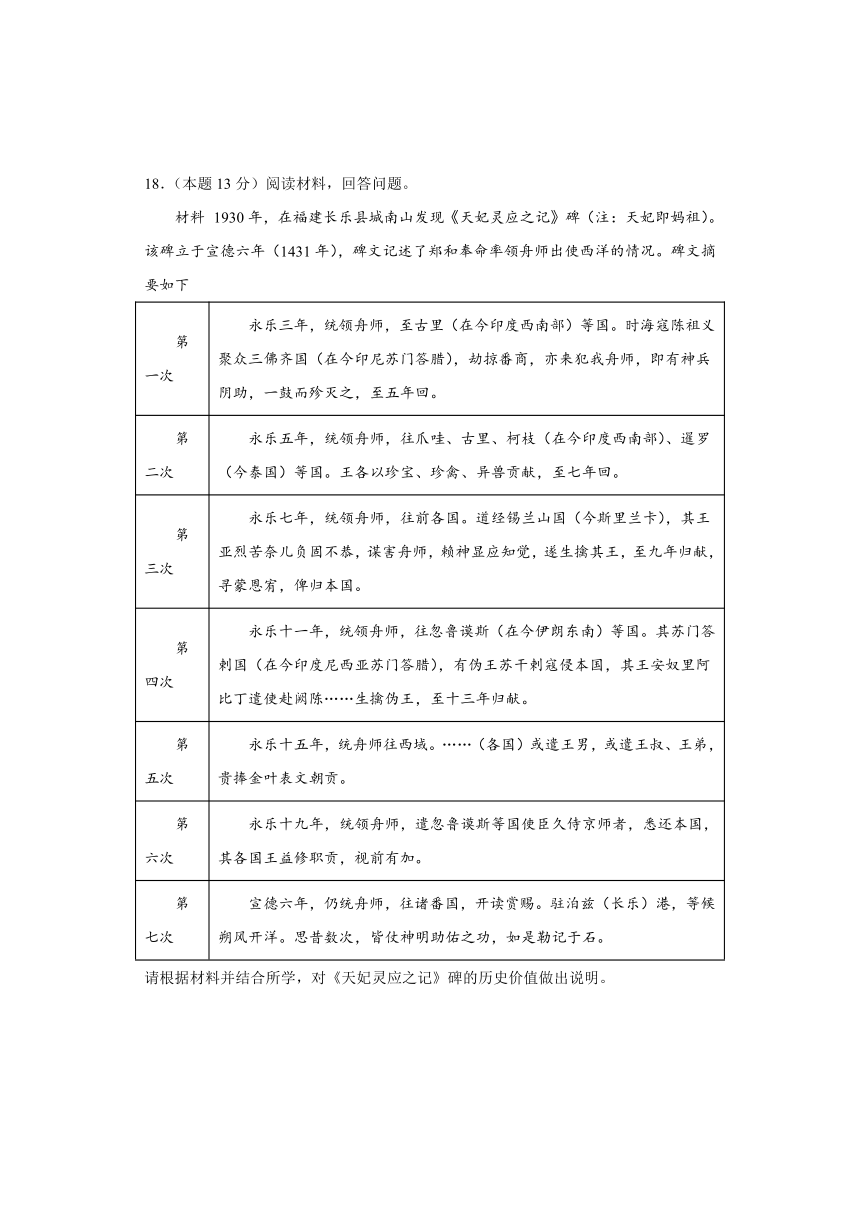

18.(本题13分)阅读材料,回答问题。

材料 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

第一次 永乐三年,统领舟师,至古里(在今印度西南部)等国。时海寇陈祖义聚众三佛齐国(在今印尼苏门答腊),劫掠番商,亦来犯我舟师,即有神兵阴助,一鼓而殄灭之,至五年回。

第二次 永乐五年,统领舟师,往爪哇、古里、柯枝(在今印度西南部)、暹罗(今泰国)等国。王各以珍宝、珍禽、异兽贡献,至七年回。

第三次 永乐七年,统领舟师,往前各国。道经锡兰山国(今斯里兰卡),其王亚烈苦奈儿负固不恭,谋害舟师,赖神显应知觉,遂生擒其王,至九年归献,寻蒙恩宥,俾归本国。

第四次 永乐十一年,统领舟师,往忽鲁谟斯(在今伊朗东南)等国。其苏门答剌国(在今印度尼西亚苏门答腊),有伪王苏干剌寇侵本国,其王安奴里阿比丁遣使赴阙陈……生擒伪王,至十三年归献。

第五次 永乐十五年,统舟师往西域。……(各国)或遣王男,或遣王叔、王弟,贵捧金叶表文朝贡。

第六次 永乐十九年,统领舟师,遣忽鲁谟斯等国使臣久侍京师者,悉还本国,其各国王益修职贡,视前有加。

第七次 宣德六年,仍统舟师,往诸番国,开读赏赐。驻泊兹(长乐)港,等候朔风开洋。思昔数次,皆仗神明助佑之功,如是勒记于石。

请根据材料并结合所学,对《天妃灵应之记》碑的历史价值做出说明。

19.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第一次世界大战是第一次工业战,毒气、机关枪、带刺铁丝网、铲子、罐装食品、制服和靴子等都从欧洲的工厂流出,有助于形成战争独特的风格。工业化使政府在这次冲突中能够大规模地调动士兵,源源不断地提供武器、弹药和其他必需品。1915年开始,协约国和同盟国政府逐渐使用权力去征用必需品。英国和法国政府达成共识:要维持民众士气,就必须满足普通民众的基本需要。两国政府都经常干涉经济以确保工人能够获得较高的工资、良好的工作环境和粮食库存的公平分配。因此战争期间法国和英国雇佣工人的生活水平都提高了。

——摘编自布赖恩·莱瓦克《西方世界碰撞与转型》

材料二 尽管威尔逊总统竭力避免英法继续与德国为敌。但显然他是高估自己的影响力了。《凡尔赛条约》的赔偿条款极其苛刻,战败国只能吞下满腹苦涩……日本获准接管德国自1914年起占领的中国领土,这也导致属于“特殊利益国家”的中国拒绝接受和谈结果。巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,因而遗留下了很多问题没有解决。

——摘编自韦斯特威尔《一战战史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明第一次世界大战对英法社会转型的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出《凡尔赛条约》对后世发展产生的影响。

评卷人得分

三、论述题(共12分)

20.(本题12分)货币不仅是流通和交换的媒介,更是历史发展的见证。西汉建国后,就如何铸币、由谁铸币、铸造何种形制大小的货币等问题进行了长时间探索。阅读材料,回答问题。

小五铢,大历史

材料 汉初经济凋敝,为增加市场上货币的流通量,汉高祖刘邦打破秦朝铸币权的统一,“令民铸钱”。文帝时,吴王刘濞和大夫邓通因“吴邓氏钱布行天下”而“富埒天子”“财过王者”。

公元前129年,汉武帝开始了反击匈奴的战争。在此期间,先后六次进行币制改革。公元前118年,诏令各郡国铸“郡国五铢”,钱面篆书“五铢”二字,重如其文。但郡国五铢钱质量低劣,民间盗铸之风盛行。公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

公元前60年,西域都护府设立后,西域被正式纳入中国版图,五铢钱不仅成为西域地区统一使用的货币,也是丝绸之路沿线国家地区流通使用的主要货币,发行数量大、分布范围广。此外,五铢钱所展示的文化艺术,如文字、形制、币材及其背后所隐含的民族文化等,很快被各国熟识、欣赏、模仿乃至不自觉地融入自己的文化体系。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

结合材料,以“五铢钱与汉王朝的面孔”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料可知,八个氏族文化区各有特点即是多元性,它们相互交流、逐渐融合即是一体性。因此,该学者在这里强调的是中华文化具有多元一体的特征,C项正确;地区发展不平衡只符合材料前半部分,不是该学者强调的主旨,排除A项;各地区存在文化交流只是符合材料后半部分,不是该学者强调的主旨,排除B项;材料强调的是中华文化是多元性与一体性的统一,不是强调中华文化逐渐形成的过程,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是宋代(中国)。依据材料可知,宋朝政府严厉禁止铜钱通过走私流往海外,其原因主要是宋钱对蕃货的购买力很强,几乎获得了地区性的国际货币地位,所以当时民间走私铜钱出境的活动屡禁不止,因此政府作出了立法规定与惩罚措施,C项正确。材料无法反映出民间海外贸易繁荣,排除A项;重农抑商政策强化不符合宋代事实,排除B项;材料没有提及通货膨胀现象,排除D项,故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料及所学可知,两税法的摊派方式导致各地的纳税负担不一样,农民纷纷从税重的地方流亡到税轻的地方,B项正确;当时人口并未实现自由流动,材料说的是逃亡,排除A项;材料说的是人口的逃亡,不能体现人口数量猛增,排除C项;两税法实施前均田制就已经瓦解了,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。由材料“匡氏因此赔偿给智氏7块田、4名‘臣’和1名‘众’”等可知,“众”与“臣”都是社会底层的劳动者且附属于贵族,任由贵族支配,D项正确;仅依据材料信息无法对“众”“臣”二者的地位进行比较,排除A项;赔偿7块田,可理解为土地经营权的转让而不是土地所有权发生变化,这与西周时期的土地国有制并不矛盾,排除B项;由“‘众’的身份为普通周人”可知,“众”不是奴隶,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:距今约5500年(中国)。根据材料,凌家滩遗址考古人员在此发掘出大量玉器、石器,发现了墙基、大型祭坛和墓地,具有了文明的特征,说明其在中华文明的形成进程中扮演着重要角色,B项正确。生产力进步、农业产生是人类文明产生的根本前提,排除A项;凌家滩遗址的玉器、石器、墙基、大型祭坛、墓地与“农业出现成为先民定居主要条件”无关,该说法与材料主旨不符,排除C项;社会分工在材料中没有提及,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“彼可取而代也”与“大丈夫当如此”结合所学知识可知,刘邦,项羽与陈胜在秦末农民起义军的领袖,他们在起义前就具有了一定的提升其社会地位的渴望,并且凭借其能力,在秦末起义中完成了阶级跃升,说明当时的社会阶层流动性大,D项正确;“社会矛盾极其尖锐”在材料中没有体现,排除A项;本题主旨“社会流动性”,而“封建等级关系森严”与材料主旨不符,排除B项;材料中没有涉及政府的政策以及态度,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题。据据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期(中国)。根据材料“世奉五斗米道”与“带有宗教性质的‘道’‘僧’‘菩萨’等,也逐渐成为起名的热字。”结合所学知识可知,魏晋时期,佛教与道教等宗教的社会影响力不断扩大,影响到社会的许多方面,侧面反映出儒家正统思想的社会影响力受到冲击,C项正确;“世家大族示范”对于宗教影响力的扩大影响有限,不是本质原因,排除A项;材料主要体现魏晋时期的宗教影响力扩大,没有涉及道教的社会基础,排除B项;材料没有对比道教与佛教地位的对比,得不出“体现佛教后来居上的趋势”的结论,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是正向题。依据材料时间信息可知准确时空是:东晋时期(中国)。依据材料概括可知:材料主要反映了政治环境对文化发展的影响,政治环境较为松弛时,积极进取的“中兴”文学主题兴起,随着统治者偏安思想逐渐发展及政治斗争愈加频繁“玄言”文学主题、“遁世“文学主题逐渐兴盛,B项正确;材料未涉及区域间文化交流,排除A项;材料未涉及清谈无为之风冲击传统伦理道德,排除C项;材料未涉及创作题材的世俗化,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料“1313年12月6日,元仁宗下诏恢复科举”,与“下令用蒙古文翻译出版了不少汉文著作”,结合所学知识可知,元朝在统治期间曾经长时间废除科举,拒绝汉化,这导致元代的汉化进程时断时续,较为迟滞,D项正确;材料主要涉及元朝政府的汉化政策,没有涉及“华夏认同”,排除A项;材料主要表现元英宗对于儒家思想的推崇,没有体现元朝大部分皇帝对于儒家思想的看法,排除B项;“推动了文明的交融”在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。由图片可知,唐代的茶图突出人物形象的塑造,体现了唐代的繁华与高贵,宋代的茶图突出场景的描绘,强调静谧和谐,这一画风的变化与宋代理学密切相关,C项正确;商品经济的繁荣与“静谧”画面风格没有直接的联系,排除A项;审美观念的变化是表现,不是本质,排除B项;从材料无法得出唐宋时期制茶技术的变化,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。据材料可知,西周初期,权力分配与血缘关系紧密结合,而到西周后期,“王家”与“王朝国家”分离,分封制与宗法制逐渐瓦解,说明这一时期,权力分配与血缘的关系在逐渐淡化,C项正确;西周时期集权体制尚未形成,排除A项;西周时期仍是贵族政治,排除B项;材料描述的是分封制与宗法制,而非人文精神,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。由材料并结合所学可知,《皇舆全览图》体现出康熙年间中央集权制度加强,能集中全国的人力、物力进行测量和绘制地图,其目的是服务于国家统治,C项正确;材料可知,这次测绘有西方传教士参加并采用西方的测绘技术,体现了清统治者为了巩固统治学习西方科学技术,但清实行严密的文化政策,故A项表述错误,排除A项;《皇舆全览图》使用对象是统治者,作用是军事航海和国土管理等方面,只能说明清统治者主权领土意识增强,B项夸大其作用,排除B项;英国等西方列强来华是在乾隆时期,故D项表述错误,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料是对两税法的描述,两税法是以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,该制度简化了税收名目,扩大了税收对象,对于解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展,起到了积极作用,C项正确;摊丁入亩标志着中国古代人头税的彻底废除,排除A项;两税法并未实现赋税征收标准的货币化,排除B项;两税法改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据材料关键信息可知准确时空是:元明清时期(中国)。结合所学知识可知,新航路开辟后,西方殖民者相继东来,面对西方殖民者的侵略,元明清时期政府推行海禁政策,因此防范西方的殖民侵略活动是海禁政策推行的直接原因,A项正确;维护地主阶级统治的需要是海禁政策推行的根本目的,排除B项;自然经济的影响是根本原因,排除C项;儒家思想有一定影响,非直接原因,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者洽罪,仍从原籍”表明明朝实行严格的户籍管理,不利于人员流动,不利于商品经济发展,B项正确;春秋战国时工商食官制度已被打破,排除A项;材料中的现象违背了当时的历史潮流,排除C项;材料体现的是对人身自由的限制,不属于社会等级,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题。据本题时间信息可知准确时空是:南朝(中国)。根据材料“一岁或稔,则数郡忘饥”及所学可知,魏晋南北朝时期,北方长期战乱而南方相对安定,大量北民南迁,带去了先进的生产工具、技术和劳动力,促进了江南农业的发展,D项正确;经济重心南移始于唐朝中期,排除A项;题干体现的是南方农业产量的大幅提高,其直接原因是农业生产方面的因素,而不是政区调整,排除B项;《史记》所说的汉代和南朝时期,江南自然条件都优越,排除C项。故选D项。

17.相同点:服务于政治统治的需要;选拔程序相对严密;考试与举荐相结合;重视儒生及实用人才。

不同点:汉代察举制重视德行,唐代科举制重视才能;汉代察举制重在地方官员举荐,唐代科举制重在中央机构考试。

【详解】本题是对比类材料分析题。时空是汉代和唐代中国。分别提取材料一、二中的有效信息并运用比较的方法分析得出其共性、差异性即可。相同点:由材料可知,汉代察举制选拔国家需要的“孝廉”“茂才”等人才,科举制分“秀才”“明经”“进士”“明法”“明书”“明算”等科目,选拔国家需要的人才,皆是服务于政治统治的需要;结合所学,察举制需要经过地方推荐,科举制需要经过考试,选拔程序相对严密;由材料一“由皇帝不定时下诏举荐”与材料二“‘荐举考试’过渡到‘自由考试’”可以看出考试与举荐相结合;由材料一中“异科专门选拔各种特殊人才,如勇猛知兵法者、有‘道术’者、明经典法令法规者、擅长民政理财治水者”和材料二中“最常选的科类为‘秀才’‘明经’‘进士’‘明法’‘明书’‘明算’”可以得出重视儒生和实用性人才。不同点:由材料一中“孝廉‘重行谊,择德行’和材料二“待非常之才”可以得出两者的不同之处在于汉代察举制重德行,唐代科举制重才能;根据所学可知,在选拔方式上,汉代察举制重在地方官员举荐,唐代科举制重在中央机构考试。

18. 碑文的记述真实印证了郑和下西洋的一些事实,具有很高的历史研究价值。碑文明确了下西洋的时间、次数,纠正了《明史》中不准确的记述;明确了所经过和到达的国家、地区,印证了下西洋所及范围;记述了下西洋时与各国的人员、经济、政治交流,以及维护和平等政治、军事行动,反映了明代对外交往的情况;碑文也体现了东南沿海地区的妈祖文化信仰。

【详解】本题是影响类材料分析题。可从碑文记录郑和下西洋事件的历史研究价值、碑文实物史料对后世记载郑和下西洋事件的参考修正价值等角度分析。具体可以阐述为碑文的记述真实印证了郑和下西洋的一些事实,具有很高的历史研究价值。例如明确了下西洋的时间、次数,纠正了《明史》中不准确的记述;郑和下西洋所经过和到达的国家、地区,印证了下西洋所及范围,与各国的人员、经济、政治交流,明代对外交往的情况,东南沿海地区的妈祖文化信仰。

19.(1)作用:促进国家的工业化,尤其是军事领域的工业化;参战国家使用政府权力征集战争必需物资,推动了政府职能的转型;雇佣工人的工资和社会地位有所提高。

(2)影响:巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,遗留下了很多问题没有解决。《凡尔赛条约》的签订,暂时解决了战胜国与战败国之间的矛盾,构建了欧洲和平体系——凡尔赛体系,为欧洲经济的恢复和发展创造了条件;过分打压德国导致德国民族复仇心理的产生,为20世纪30年代法西斯挑起第二次世界大战埋下了隐患;中国作为战胜国并未能从德国手中收回本国的权益,引发中国国内的五四运动。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是一战期间(英国、法国)。根据材料中的“ 第一次世界大战是第一次工业战,毒气、机关枪、带刺铁丝网、铲子、罐装食品、制服和靴子等都从欧洲的工厂流出,有助于形成战争独特的风格。”可得出促进国家的工业化,尤其是军事领域的工业化;根据材料中的“工业化使政府在这次冲突中能够大规模地调动士兵,源源不断地提供武器、弹药和其他必需品。1915年开始,协约国和同盟国政府逐渐使用权力去征用必需品。”可得出参战国家使用政府权力征集战争必需物资,推动了政府职能的转型;根据材料中的“两国政府都经常干涉经济以确保工人能够获得较高的工资、良好的工作环境和粮食库存的公平分配。因此战争期间法国和英国雇佣工人的生活水平都提高了。”可得出雇佣工人的工资和社会地位有所提高。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是1919年(世界)。本题需要注意《凡尔赛条约》的本质在于维护一战后欧洲的和平,但由于其内部的隐患,也为二战的爆发积淀了矛盾。根据材料中的“巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,因而遗留下了很多问题没有解决。”可得出巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,遗留下了很多问题没有解决。结合所学知识,可得出《凡尔赛条约》的签订,暂时解决了战胜国与战败国之间的矛盾,构建了欧洲和平体系——凡尔赛体系,为欧洲经济的恢复和发展创造了条件;结合所学有关对德国、中国的影响的有关知识,可得出过分打压德国导致德国民族复仇心理的产生,为20世纪30年代法西斯挑起第二次世界大战埋下了隐患;中国作为战胜国并未能从德国手中收回本国的权益,引发中国国内的五四运动。

20.汉初统治者为恢复经济的需要允许地方铸造货币,促进了社会经济的发展,但带来了地方王国势力膨胀,产生威胁中央的隐患。为了加强中央集权和对匈奴军事作战的需要,汉武帝时期中央开始进行币制改革。中央禁止地方郡国和私人铸钱,统一货币的形制为五铢钱,此后成为流通全国的统一货币,加强了国家对地方经济的治理,促进了社会经济的发展,有利于巩固统一多民族国家。随着西汉王朝在西域设都护府后,五铢钱也在西域地区流通使用,促进了各民族之间和中外之间经济的交流、文化艺术的交往交流交融,也促进中华文化对外的传播。

【详解】本题是论述题之历史短文撰写类。时空:西汉时期(中国)。首先,仔细阅读材料可知,材料分为使用五铢钱之前的币制情况、五铢钱颁行后的情况、五铢钱在西域地区的使用情况。然后,依据材料问题“五铢钱与汉王朝的面孔”主题并结合所学可知,西汉王朝在这三个时期的主要表现:汉初地方王国势力膨胀威胁到中央权力、汉武帝加强专制集权后汉王朝的强盛时期、丝绸之路下西汉与沿线国家和民族的经济文化艺术交流。从材料中五铢钱的出现及使用来反映西汉王朝不同时期的主要特征。

邓州市重点中学校2023-2024学年高二下学期开学测试

历史试卷

第I卷(选择题)

评卷人得分

一、单选题(共48分)

1.(本题3分)有学者说:“八个氏族文化区,时间上有先有后,规模上有大有小,水平上有高有低,但是它们各有特点,自成系统。……不是单一地从一个氏族文化中心区向四周传播,而是各个氏族文化区相互交流,逐渐融合,共同为以后渐渐形成的古代中国文化奠定基础。”该学者在这里强调的是中华文化( )

A.具有地区的不平衡性 B.以各地的交流为基础

C.具有多元一体的特征 D.是历史上逐渐形成的

2.(本题3分)宋庆历年间规定:“钱出中国界及一贯文,罪处死”、海船“往来兴贩,夹带铜钱五百文随行,离岸五里,便以出界条法。”甚至要求打造海船时要将政府的禁令雕刻在船梁上,违者杖八十。这反映出当时( )

A.民间海外贸易繁荣 B.重农抑商政策强化

C.政府严禁货币外流 D.通货膨胀问题突出

3.(本题3分)阅读如表。这可体现当时( )

年份 史料

贞元元年(785年) 南郊大赦天下制:“自立两税,经今六载,或初定之时,已有偏并,或户口减耗,旧额犹存,轻重不均,流亡转甚。”

贞元十年(794年) 陆贽说:“(两税法)创制之首,不务齐平,但令本道本州各依旧额征税……旧重之处,流亡益多;旧轻之乡,归附益众。”

A.人口实现自由流动 B.各地税负不一致 C.户口数量迅猛增长 D.均田制遭到破坏

4.(本题3分)西周时,“众”的身份为普通周人,“臣”则是外族臣服者。督鼎铭文记载了一场诉讼事件,匡氏家族的“众”与“臣”在饥馑之岁盗窃了督氏家族的禾,匡氏因此赔偿给督氏7块田、4名“臣”和1名“众”。从上述铭文中可获取的准确历史信息是,西周时期( )

A.“众”的地位高于“臣” B.旧的土地制度已经瓦解

C.奴隶买卖现象普遍存在 D.部分劳动力附属于贵族

5.(本题3分)安徽巢湖流域凌家滩遗址距今约5500年,考古人员在此发掘出大量玉器、石器,发现了墙基、大型祭坛和墓地,该遗址还产生了中心聚落和聚落群。距今约5000年的屈家岭遗址出土了大量的陶器和石器,还有大批炭化稻粒、公共墓地等。这说明( )

A.聚落是人类文明产生的根本前提 B.长江流域是中华文明的重要起源

C.农业出现成为先民定居主要条件 D.社会分工促进人类进入阶级社会

6.(本题3分)史书记载,秦末陈胜在当佣工时曾对同伴说“苟富贵,勿相忘”;项羽看到秦始皇东游时,对项梁说“彼可取而代也”;刘邦在咸阳服徭役时看到秦始皇出巡,感叹道“大丈夫当如此”。这反映当时( )

A.社会矛盾极其尖锐 B.封建等级关系森严

C.政府鼓励积极进取 D.社会阶层流动性大

7.(本题3分)“之”字是天师道徒的标志,东晋世家大族琅琊王氏“世奉五斗米道”,故祖孙父子三代名字中都有“之”字。除此之外,带有宗教性质的“道”“僧”“菩萨”等,也逐渐成为起名的热字。这一现象( )

A.受到世家大族示范的影响 B.证明道教的社会基础广泛

C.反映出正统观念受到冲击 D.体现佛教后来居上的趋势

8.(本题3分)如表为东晋文学发展情况统计表,对该如表解读合理的是( )

时间 地域中心及文学主题

东晋初期 主要是以建康为中心的京都地域的“中兴”文学主题兴起

东晋中期 主要是以兰亭诗会为代表的会稽地域“玄言”文学主题的兴盛

东晋后期 后期主要是以庐山为中心的寻阳地域“遁世“文学主题的兴盛

A.反映了区域间文化交流日益频繁 B.体现政治环境与文化互动

C.清谈无为之风冲击传统伦理道德 D.创作题材世俗化特征显著

9.(本题3分)1313年12月6日,元仁宗下诏恢复科举,在位期间提议裁撤翻译队伍,亲自书写汉文诏书,下令用蒙古文翻译出版了不少汉文著作。这主要可以说明,元代( )

A.华夏认同得以实现 B.推崇儒家思想

C.推动了文明的交融 D.汉化进程迟滞

10.(本题3分)唐《调琴啜茗图》中的贵妇人眉毛弯弯,肌肉丰满,形态艳丽多样。宋《撵茶图》画中则突出对场景的描绘,呈现出一种静谧的画面。这一风格变化反映了( )

《调琴啜茗图》(局部) 《撵茶图》(局部)

A.商品经济持续繁荣 B.审美观念根本改变

C.儒家思想深入发展 D.制茶技术水平提高

11.(本题3分)西周初期,“王家”指周王个人的家庭(排除那些已建立宗族的周王兄弟)及维持其财产的管理系统,与“王朝国家”(指中央政府官员体制)均代表周王进行运作。西周后期,“王家”与“王朝国家”分离,“王朝国家”逐渐获得“自我决定的运行体系的特点”。这一变化( )

A.反映出集权体制下的局部调整 B.推动了周王朝的官僚化进程

C.淡化了权力分配与血缘的关系 D.表明人文精神促进理性行政

12.(本题3分)1708年,康熙命西方传教士们带领满汉官员采用当时世界上先进的经纬度测绘技术,在全国范围内进行了大规模的实地测绘,历时十年绘成《皇舆全览图》,包括一幅全国总图和32幅分省(区)图,山川城镇,靡不毕载。《皇舆全览图》的绘制( )

A.体现了开明的文化政策 B.增强了时人的领土主权意识

C.服务于国家统治的需要 D.有利于应对英国的殖民扩张

13.(本题3分)《资治通鉴》卷226记载唐朝某一制度:“先计州县每岁所应费用及上供之数而赋于人,量出以制入。户无主客,以现居为簿,人无丁中,以贫富为差……居人之税,秋夏两征之”。这一制度( )

A.标志着中国古代人头税的彻底废除 B.实现了赋税征收标准的货币化

C.简化了税收名目,扩大了税收对象 D.延续了以人丁为主的赋税制度

14.(本题3分)元朝政府曾四次“禁商泛海”。明朝建立后,朱元障“禁海外互市”,1567年,明朝开放海禁,但对船只数目、贸易地点仍有严格规定,并严禁与日本贸易。清朝初年,清廷实行禁止沿海人民出海贸易的政策,后虽逐渐开放海禁,但对船的长宽、载量和可载人数等予以限制。封建政府实行海禁政策的直接原因是( )

A.防范西方的殖民侵略活动 B.维护地主阶级统治的需要

C.自然经济占据了主导地位 D.受传统儒家义利观的影响

15.(本题3分)《大明会典》载:凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者治罪,仍从原籍,并规定“若诈冒脱免、避重就轻者,杖八十;其官司妄准脱免及变乱版籍者,罪同”。此规定( )

A.巩固了工商食官制度 B.不利于商品经济发展

C.顺应了民族交融趋势 D.加强了社会等级制度

16.(本题3分)《史记》中描述江南地区“地广人稀,饭稻羹鱼,或火耕而水耨”;南朝沈约的《宋书》中却描述江南地区“一岁或稔,则数郡忘饥”。这种变化( )

A.反映了经济重心南移 B.导致了政区的调整

C.说明江南的条件优越 D.缘于北方移民南迁

第II卷(非选择题)

评卷人得分

二、材料分析题(共40分)

17.(本题12分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 孝廉“重行谊,择德行”,为孝子廉吏的简称,对文墨技艺不太重视。西汉“孝廉”分为:“孝以选民,廉以察吏”,以后趋于统一。东汉逐渐成为常年设立的科目。贤良属于特科,由皇帝不定时下诏举荐,多举“习先圣之术”“明当世之务”“通于人事之始终”“敦厚有行,义能直言极谏”之士。西汉“茂才”属特科,光武中兴后成为常设科目,寻求“可为将相及使绝国”之奇才、“异能”者。异科专门选拔各种特殊人才,如勇猛知兵法者、有“道术”者、明经典法令法规者、擅长民政理财治水者。

——摘编自赖华明《汉代察举制的内容及其功过》

材料二 《新唐书·选举志》载:“唐制,取士之科,多因隋旧,然其大要有三:由学馆(贡荐)者曰生徒,由州县(贡荐)者曰乡贡,皆升于有司而进退之……其天子自诏者曰制举,所以待非常之才焉”。“生徒”和“乡贡”两类考试,经常举行,谓之“常科”;“制举”考试,谓之“特科”。最初“生徒”“乡贡”并行,后来“乡贡”亦多由学校取解(选送),渐合“生徒”“乡贡”为一、自由竞试,无须觅举(贡荐),“荐举考试”过渡到“自由考试”。“常科”的主管机关属于尚书省的礼部。其最常选的科类为“秀才”“明经”“进士”“明法”“明书”“明算”六科,其中又以“进士”“明经”两科为最盛。

——摘编自沈兼士《中国考试制度史》

根据材料一、二并结合所学知识,说明汉代察举制与唐代科举制的异同点。

18.(本题13分)阅读材料,回答问题。

材料 1930年,在福建长乐县城南山发现《天妃灵应之记》碑(注:天妃即妈祖)。该碑立于宣德六年(1431年),碑文记述了郑和奉命率领舟师出使西洋的情况。碑文摘要如下

第一次 永乐三年,统领舟师,至古里(在今印度西南部)等国。时海寇陈祖义聚众三佛齐国(在今印尼苏门答腊),劫掠番商,亦来犯我舟师,即有神兵阴助,一鼓而殄灭之,至五年回。

第二次 永乐五年,统领舟师,往爪哇、古里、柯枝(在今印度西南部)、暹罗(今泰国)等国。王各以珍宝、珍禽、异兽贡献,至七年回。

第三次 永乐七年,统领舟师,往前各国。道经锡兰山国(今斯里兰卡),其王亚烈苦奈儿负固不恭,谋害舟师,赖神显应知觉,遂生擒其王,至九年归献,寻蒙恩宥,俾归本国。

第四次 永乐十一年,统领舟师,往忽鲁谟斯(在今伊朗东南)等国。其苏门答剌国(在今印度尼西亚苏门答腊),有伪王苏干剌寇侵本国,其王安奴里阿比丁遣使赴阙陈……生擒伪王,至十三年归献。

第五次 永乐十五年,统舟师往西域。……(各国)或遣王男,或遣王叔、王弟,贵捧金叶表文朝贡。

第六次 永乐十九年,统领舟师,遣忽鲁谟斯等国使臣久侍京师者,悉还本国,其各国王益修职贡,视前有加。

第七次 宣德六年,仍统舟师,往诸番国,开读赏赐。驻泊兹(长乐)港,等候朔风开洋。思昔数次,皆仗神明助佑之功,如是勒记于石。

请根据材料并结合所学,对《天妃灵应之记》碑的历史价值做出说明。

19.(本题15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 第一次世界大战是第一次工业战,毒气、机关枪、带刺铁丝网、铲子、罐装食品、制服和靴子等都从欧洲的工厂流出,有助于形成战争独特的风格。工业化使政府在这次冲突中能够大规模地调动士兵,源源不断地提供武器、弹药和其他必需品。1915年开始,协约国和同盟国政府逐渐使用权力去征用必需品。英国和法国政府达成共识:要维持民众士气,就必须满足普通民众的基本需要。两国政府都经常干涉经济以确保工人能够获得较高的工资、良好的工作环境和粮食库存的公平分配。因此战争期间法国和英国雇佣工人的生活水平都提高了。

——摘编自布赖恩·莱瓦克《西方世界碰撞与转型》

材料二 尽管威尔逊总统竭力避免英法继续与德国为敌。但显然他是高估自己的影响力了。《凡尔赛条约》的赔偿条款极其苛刻,战败国只能吞下满腹苦涩……日本获准接管德国自1914年起占领的中国领土,这也导致属于“特殊利益国家”的中国拒绝接受和谈结果。巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,因而遗留下了很多问题没有解决。

——摘编自韦斯特威尔《一战战史》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明第一次世界大战对英法社会转型的积极作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出《凡尔赛条约》对后世发展产生的影响。

评卷人得分

三、论述题(共12分)

20.(本题12分)货币不仅是流通和交换的媒介,更是历史发展的见证。西汉建国后,就如何铸币、由谁铸币、铸造何种形制大小的货币等问题进行了长时间探索。阅读材料,回答问题。

小五铢,大历史

材料 汉初经济凋敝,为增加市场上货币的流通量,汉高祖刘邦打破秦朝铸币权的统一,“令民铸钱”。文帝时,吴王刘濞和大夫邓通因“吴邓氏钱布行天下”而“富埒天子”“财过王者”。

公元前129年,汉武帝开始了反击匈奴的战争。在此期间,先后六次进行币制改革。公元前118年,诏令各郡国铸“郡国五铢”,钱面篆书“五铢”二字,重如其文。但郡国五铢钱质量低劣,民间盗铸之风盛行。公元前113年,“专令上林三官铸”,禁止郡国和私人铸钱。三官五铢钱铜质紫红细腻,整体精致光洁,外廓坚挺匀称,“唯真工大奸乃盗为之”,从此成为流通全国的统一货币。

公元前60年,西域都护府设立后,西域被正式纳入中国版图,五铢钱不仅成为西域地区统一使用的货币,也是丝绸之路沿线国家地区流通使用的主要货币,发行数量大、分布范围广。此外,五铢钱所展示的文化艺术,如文字、形制、币材及其背后所隐含的民族文化等,很快被各国熟识、欣赏、模仿乃至不自觉地融入自己的文化体系。

——摘编自石俊志《五铢钱制度研究》

结合材料,以“五铢钱与汉王朝的面孔”为题写一则历史短文。(要求:表述成文,叙述完整;立论正确,史论结合;逻辑严密,条理清晰。)

参考答案:

1.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:古代(中国)。根据材料可知,八个氏族文化区各有特点即是多元性,它们相互交流、逐渐融合即是一体性。因此,该学者在这里强调的是中华文化具有多元一体的特征,C项正确;地区发展不平衡只符合材料前半部分,不是该学者强调的主旨,排除A项;各地区存在文化交流只是符合材料后半部分,不是该学者强调的主旨,排除B项;材料强调的是中华文化是多元性与一体性的统一,不是强调中华文化逐渐形成的过程,排除D项。故选C项。

2.C

【详解】本题是单类型单项选择题,根据设问可知是本质题,时空是宋代(中国)。依据材料可知,宋朝政府严厉禁止铜钱通过走私流往海外,其原因主要是宋钱对蕃货的购买力很强,几乎获得了地区性的国际货币地位,所以当时民间走私铜钱出境的活动屡禁不止,因此政府作出了立法规定与惩罚措施,C项正确。材料无法反映出民间海外贸易繁荣,排除A项;重农抑商政策强化不符合宋代事实,排除B项;材料没有提及通货膨胀现象,排除D项,故选C项。

3.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐朝(中国)。根据材料及所学可知,两税法的摊派方式导致各地的纳税负担不一样,农民纷纷从税重的地方流亡到税轻的地方,B项正确;当时人口并未实现自由流动,材料说的是逃亡,排除A项;材料说的是人口的逃亡,不能体现人口数量猛增,排除C项;两税法实施前均田制就已经瓦解了,排除D项。故选B项。

4.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。由材料“匡氏因此赔偿给智氏7块田、4名‘臣’和1名‘众’”等可知,“众”与“臣”都是社会底层的劳动者且附属于贵族,任由贵族支配,D项正确;仅依据材料信息无法对“众”“臣”二者的地位进行比较,排除A项;赔偿7块田,可理解为土地经营权的转让而不是土地所有权发生变化,这与西周时期的土地国有制并不矛盾,排除B项;由“‘众’的身份为普通周人”可知,“众”不是奴隶,排除C项。故选D项。

5.B

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:距今约5500年(中国)。根据材料,凌家滩遗址考古人员在此发掘出大量玉器、石器,发现了墙基、大型祭坛和墓地,具有了文明的特征,说明其在中华文明的形成进程中扮演着重要角色,B项正确。生产力进步、农业产生是人类文明产生的根本前提,排除A项;凌家滩遗址的玉器、石器、墙基、大型祭坛、墓地与“农业出现成为先民定居主要条件”无关,该说法与材料主旨不符,排除C项;社会分工在材料中没有提及,排除D项。故选B项。

6.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:秦朝(中国)。根据材料“彼可取而代也”与“大丈夫当如此”结合所学知识可知,刘邦,项羽与陈胜在秦末农民起义军的领袖,他们在起义前就具有了一定的提升其社会地位的渴望,并且凭借其能力,在秦末起义中完成了阶级跃升,说明当时的社会阶层流动性大,D项正确;“社会矛盾极其尖锐”在材料中没有体现,排除A项;本题主旨“社会流动性”,而“封建等级关系森严”与材料主旨不符,排除B项;材料中没有涉及政府的政策以及态度,排除C项。故选D项。

7.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题。据据本题时间信息可知准确时空是:魏晋时期(中国)。根据材料“世奉五斗米道”与“带有宗教性质的‘道’‘僧’‘菩萨’等,也逐渐成为起名的热字。”结合所学知识可知,魏晋时期,佛教与道教等宗教的社会影响力不断扩大,影响到社会的许多方面,侧面反映出儒家正统思想的社会影响力受到冲击,C项正确;“世家大族示范”对于宗教影响力的扩大影响有限,不是本质原因,排除A项;材料主要体现魏晋时期的宗教影响力扩大,没有涉及道教的社会基础,排除B项;材料没有对比道教与佛教地位的对比,得不出“体现佛教后来居上的趋势”的结论,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】本题是单类型单项选择题。依据材料主题干的设问词可知本题是正向题。依据材料时间信息可知准确时空是:东晋时期(中国)。依据材料概括可知:材料主要反映了政治环境对文化发展的影响,政治环境较为松弛时,积极进取的“中兴”文学主题兴起,随着统治者偏安思想逐渐发展及政治斗争愈加频繁“玄言”文学主题、“遁世“文学主题逐渐兴盛,B项正确;材料未涉及区域间文化交流,排除A项;材料未涉及清谈无为之风冲击传统伦理道德,排除C项;材料未涉及创作题材的世俗化,排除D项。故选B项。

9.D

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:元朝(中国)。根据材料“1313年12月6日,元仁宗下诏恢复科举”,与“下令用蒙古文翻译出版了不少汉文著作”,结合所学知识可知,元朝在统治期间曾经长时间废除科举,拒绝汉化,这导致元代的汉化进程时断时续,较为迟滞,D项正确;材料主要涉及元朝政府的汉化政策,没有涉及“华夏认同”,排除A项;材料主要表现元英宗对于儒家思想的推崇,没有体现元朝大部分皇帝对于儒家思想的看法,排除B项;“推动了文明的交融”在材料中没有体现,排除C项。故选D项。

10.C

【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是本质题。据本题时间信息可知准确时空是:唐宋时期(中国)。由图片可知,唐代的茶图突出人物形象的塑造,体现了唐代的繁华与高贵,宋代的茶图突出场景的描绘,强调静谧和谐,这一画风的变化与宋代理学密切相关,C项正确;商品经济的繁荣与“静谧”画面风格没有直接的联系,排除A项;审美观念的变化是表现,不是本质,排除B项;从材料无法得出唐宋时期制茶技术的变化,排除D项。故选C项。

11.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的关键词,可知这是影响题、本质题。据本题时间信息可知准确时空是:西周(中国)。据材料可知,西周初期,权力分配与血缘关系紧密结合,而到西周后期,“王家”与“王朝国家”分离,分封制与宗法制逐渐瓦解,说明这一时期,权力分配与血缘的关系在逐渐淡化,C项正确;西周时期集权体制尚未形成,排除A项;西周时期仍是贵族政治,排除B项;材料描述的是分封制与宗法制,而非人文精神,排除D项。故选C项。

12.C

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的设问词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:清朝(中国)。由材料并结合所学可知,《皇舆全览图》体现出康熙年间中央集权制度加强,能集中全国的人力、物力进行测量和绘制地图,其目的是服务于国家统治,C项正确;材料可知,这次测绘有西方传教士参加并采用西方的测绘技术,体现了清统治者为了巩固统治学习西方科学技术,但清实行严密的文化政策,故A项表述错误,排除A项;《皇舆全览图》使用对象是统治者,作用是军事航海和国土管理等方面,只能说明清统治者主权领土意识增强,B项夸大其作用,排除B项;英国等西方列强来华是在乾隆时期,故D项表述错误,排除D项。故选C项。

13.C

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是影响题。根据题干关键信息可知准确时空是:唐朝时期的中国。材料是对两税法的描述,两税法是以原有的地税和户税为主,统一各项税收而制定的新税法,该制度简化了税收名目,扩大了税收对象,对于解放生产力,促进当时社会经济的恢复发展,起到了积极作用,C项正确;摊丁入亩标志着中国古代人头税的彻底废除,排除A项;两税法并未实现赋税征收标准的货币化,排除B项;两税法改变了自战国以来以人丁为主的赋税制度,排除D项。故选C项。

14.A

【详解】本题是单类型单项选择题。根据题干设问词,可知是原因题。根据材料关键信息可知准确时空是:元明清时期(中国)。结合所学知识可知,新航路开辟后,西方殖民者相继东来,面对西方殖民者的侵略,元明清时期政府推行海禁政策,因此防范西方的殖民侵略活动是海禁政策推行的直接原因,A项正确;维护地主阶级统治的需要是海禁政策推行的根本目的,排除B项;自然经济的影响是根本原因,排除C项;儒家思想有一定影响,非直接原因,排除D项。故选A项。

15.B

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、影响题。据本题时间信息可知准确时空是:明朝(中国)。根据材料“凡军、民、医、匠、阴阳诸色户,许各以原报抄籍为定,不许妄行变乱,违者洽罪,仍从原籍”表明明朝实行严格的户籍管理,不利于人员流动,不利于商品经济发展,B项正确;春秋战国时工商食官制度已被打破,排除A项;材料中的现象违背了当时的历史潮流,排除C项;材料体现的是对人身自由的限制,不属于社会等级,排除D项。故选B项。

16.D

【详解】本题是多类型单项选择题。据本题次题干的提示词,可知这是本质题、原因题。据本题时间信息可知准确时空是:南朝(中国)。根据材料“一岁或稔,则数郡忘饥”及所学可知,魏晋南北朝时期,北方长期战乱而南方相对安定,大量北民南迁,带去了先进的生产工具、技术和劳动力,促进了江南农业的发展,D项正确;经济重心南移始于唐朝中期,排除A项;题干体现的是南方农业产量的大幅提高,其直接原因是农业生产方面的因素,而不是政区调整,排除B项;《史记》所说的汉代和南朝时期,江南自然条件都优越,排除C项。故选D项。

17.相同点:服务于政治统治的需要;选拔程序相对严密;考试与举荐相结合;重视儒生及实用人才。

不同点:汉代察举制重视德行,唐代科举制重视才能;汉代察举制重在地方官员举荐,唐代科举制重在中央机构考试。

【详解】本题是对比类材料分析题。时空是汉代和唐代中国。分别提取材料一、二中的有效信息并运用比较的方法分析得出其共性、差异性即可。相同点:由材料可知,汉代察举制选拔国家需要的“孝廉”“茂才”等人才,科举制分“秀才”“明经”“进士”“明法”“明书”“明算”等科目,选拔国家需要的人才,皆是服务于政治统治的需要;结合所学,察举制需要经过地方推荐,科举制需要经过考试,选拔程序相对严密;由材料一“由皇帝不定时下诏举荐”与材料二“‘荐举考试’过渡到‘自由考试’”可以看出考试与举荐相结合;由材料一中“异科专门选拔各种特殊人才,如勇猛知兵法者、有‘道术’者、明经典法令法规者、擅长民政理财治水者”和材料二中“最常选的科类为‘秀才’‘明经’‘进士’‘明法’‘明书’‘明算’”可以得出重视儒生和实用性人才。不同点:由材料一中“孝廉‘重行谊,择德行’和材料二“待非常之才”可以得出两者的不同之处在于汉代察举制重德行,唐代科举制重才能;根据所学可知,在选拔方式上,汉代察举制重在地方官员举荐,唐代科举制重在中央机构考试。

18. 碑文的记述真实印证了郑和下西洋的一些事实,具有很高的历史研究价值。碑文明确了下西洋的时间、次数,纠正了《明史》中不准确的记述;明确了所经过和到达的国家、地区,印证了下西洋所及范围;记述了下西洋时与各国的人员、经济、政治交流,以及维护和平等政治、军事行动,反映了明代对外交往的情况;碑文也体现了东南沿海地区的妈祖文化信仰。

【详解】本题是影响类材料分析题。可从碑文记录郑和下西洋事件的历史研究价值、碑文实物史料对后世记载郑和下西洋事件的参考修正价值等角度分析。具体可以阐述为碑文的记述真实印证了郑和下西洋的一些事实,具有很高的历史研究价值。例如明确了下西洋的时间、次数,纠正了《明史》中不准确的记述;郑和下西洋所经过和到达的国家、地区,印证了下西洋所及范围,与各国的人员、经济、政治交流,明代对外交往的情况,东南沿海地区的妈祖文化信仰。

19.(1)作用:促进国家的工业化,尤其是军事领域的工业化;参战国家使用政府权力征集战争必需物资,推动了政府职能的转型;雇佣工人的工资和社会地位有所提高。

(2)影响:巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,遗留下了很多问题没有解决。《凡尔赛条约》的签订,暂时解决了战胜国与战败国之间的矛盾,构建了欧洲和平体系——凡尔赛体系,为欧洲经济的恢复和发展创造了条件;过分打压德国导致德国民族复仇心理的产生,为20世纪30年代法西斯挑起第二次世界大战埋下了隐患;中国作为战胜国并未能从德国手中收回本国的权益,引发中国国内的五四运动。

【详解】(1)本题是影响类材料分析题。时空是一战期间(英国、法国)。根据材料中的“ 第一次世界大战是第一次工业战,毒气、机关枪、带刺铁丝网、铲子、罐装食品、制服和靴子等都从欧洲的工厂流出,有助于形成战争独特的风格。”可得出促进国家的工业化,尤其是军事领域的工业化;根据材料中的“工业化使政府在这次冲突中能够大规模地调动士兵,源源不断地提供武器、弹药和其他必需品。1915年开始,协约国和同盟国政府逐渐使用权力去征用必需品。”可得出参战国家使用政府权力征集战争必需物资,推动了政府职能的转型;根据材料中的“两国政府都经常干涉经济以确保工人能够获得较高的工资、良好的工作环境和粮食库存的公平分配。因此战争期间法国和英国雇佣工人的生活水平都提高了。”可得出雇佣工人的工资和社会地位有所提高。

(2)本题是影响类材料分析题。时空是1919年(世界)。本题需要注意《凡尔赛条约》的本质在于维护一战后欧洲的和平,但由于其内部的隐患,也为二战的爆发积淀了矛盾。根据材料中的“巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,因而遗留下了很多问题没有解决。”可得出巴黎和会由于只满足了少数与会者的利益,遗留下了很多问题没有解决。结合所学知识,可得出《凡尔赛条约》的签订,暂时解决了战胜国与战败国之间的矛盾,构建了欧洲和平体系——凡尔赛体系,为欧洲经济的恢复和发展创造了条件;结合所学有关对德国、中国的影响的有关知识,可得出过分打压德国导致德国民族复仇心理的产生,为20世纪30年代法西斯挑起第二次世界大战埋下了隐患;中国作为战胜国并未能从德国手中收回本国的权益,引发中国国内的五四运动。

20.汉初统治者为恢复经济的需要允许地方铸造货币,促进了社会经济的发展,但带来了地方王国势力膨胀,产生威胁中央的隐患。为了加强中央集权和对匈奴军事作战的需要,汉武帝时期中央开始进行币制改革。中央禁止地方郡国和私人铸钱,统一货币的形制为五铢钱,此后成为流通全国的统一货币,加强了国家对地方经济的治理,促进了社会经济的发展,有利于巩固统一多民族国家。随着西汉王朝在西域设都护府后,五铢钱也在西域地区流通使用,促进了各民族之间和中外之间经济的交流、文化艺术的交往交流交融,也促进中华文化对外的传播。

【详解】本题是论述题之历史短文撰写类。时空:西汉时期(中国)。首先,仔细阅读材料可知,材料分为使用五铢钱之前的币制情况、五铢钱颁行后的情况、五铢钱在西域地区的使用情况。然后,依据材料问题“五铢钱与汉王朝的面孔”主题并结合所学可知,西汉王朝在这三个时期的主要表现:汉初地方王国势力膨胀威胁到中央权力、汉武帝加强专制集权后汉王朝的强盛时期、丝绸之路下西汉与沿线国家和民族的经济文化艺术交流。从材料中五铢钱的出现及使用来反映西汉王朝不同时期的主要特征。

同课章节目录