山西省太原市2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 山西省太原市2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 428.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 11:23:18 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年第一学期七年级期末学业诊断历史

注意事项:

1.本试卷全卷共6页,满分100分,考试时间上午9:10—10:40。

2.答卷前,学生务必将自己的姓名、考试编号填写在本试卷相应的位置。

3.答案全部在答题卡上完成,答在本试卷上无效。

一、选择题(本大题共15小题,在每小题的四个选项中,只有一项最符合题意,请选出并在答题卡上将该选项涂黑。)

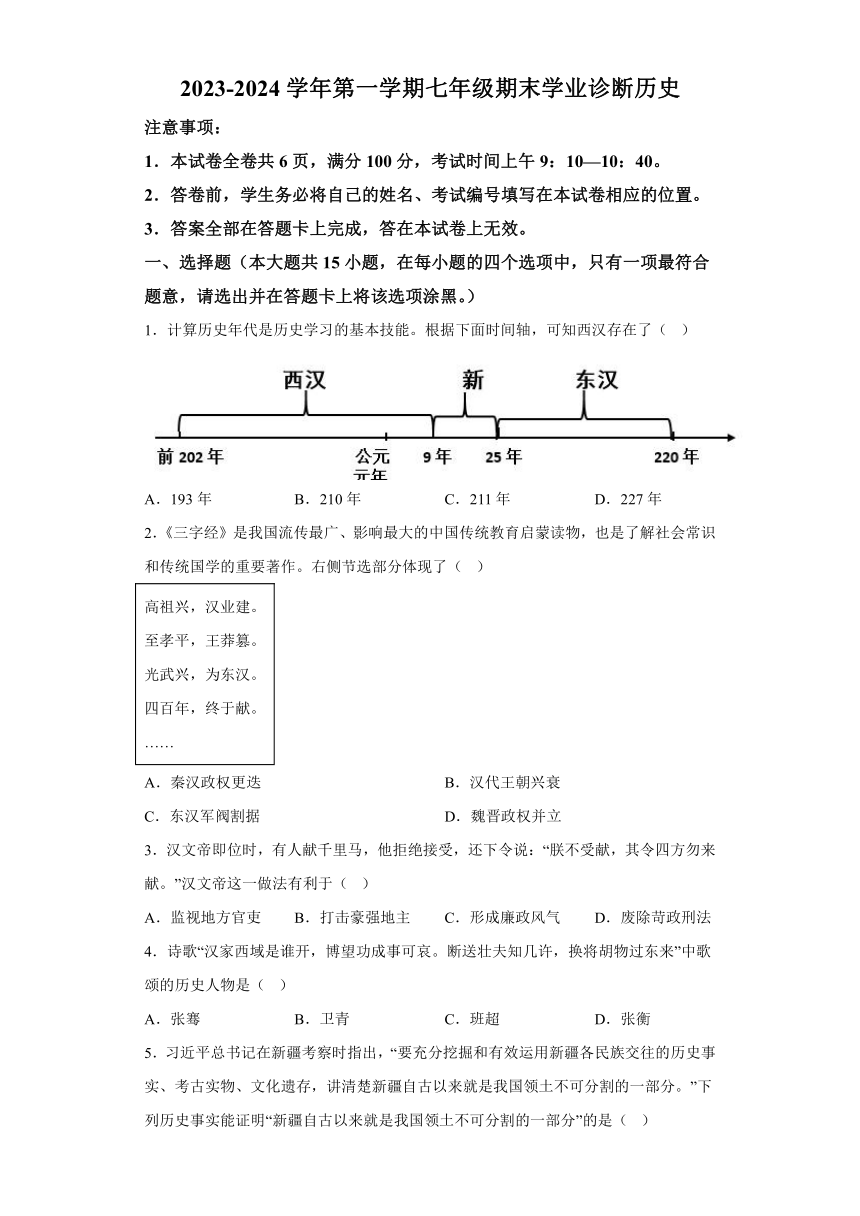

1.计算历史年代是历史学习的基本技能。根据下面时间轴,可知西汉存在了( )

A.193年 B.210年 C.211年 D.227年

2.《三字经》是我国流传最广、影响最大的中国传统教育启蒙读物,也是了解社会常识和传统国学的重要著作。右侧节选部分体现了( )

高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。 光武兴,为东汉。 四百年,终于献。 ……

A.秦汉政权更迭 B.汉代王朝兴衰

C.东汉军阀割据 D.魏晋政权并立

3.汉文帝即位时,有人献千里马,他拒绝接受,还下令说:“朕不受献,其令四方勿来献。”汉文帝这一做法有利于( )

A.监视地方官吏 B.打击豪强地主 C.形成廉政风气 D.废除苛政刑法

4.诗歌“汉家西域是谁开,博望功成事可哀。断送壮夫知几许,换将胡物过东来”中歌颂的历史人物是( )

A.张骞 B.卫青 C.班超 D.张衡

5.习近平总书记在新疆考察时指出,“要充分挖掘和有效运用新疆各民族交往的历史事实、考古实物、文化遗存,讲清楚新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。”下列历史事实能证明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”的是( )

A.王昭君远嫁呼韩邪单于 B.设置西域都护

C.大月氏与西汉王朝和好 D.甘英出使大秦

6.刘秀统治期间,社会出现了“五谷登衍”“蚕麦善收”“吏称其官,民安其业”的景象。这一景象描绘的是( )

A.文景之治 B.汉武帝大一统 C.光武中兴 D.西晋短期统一

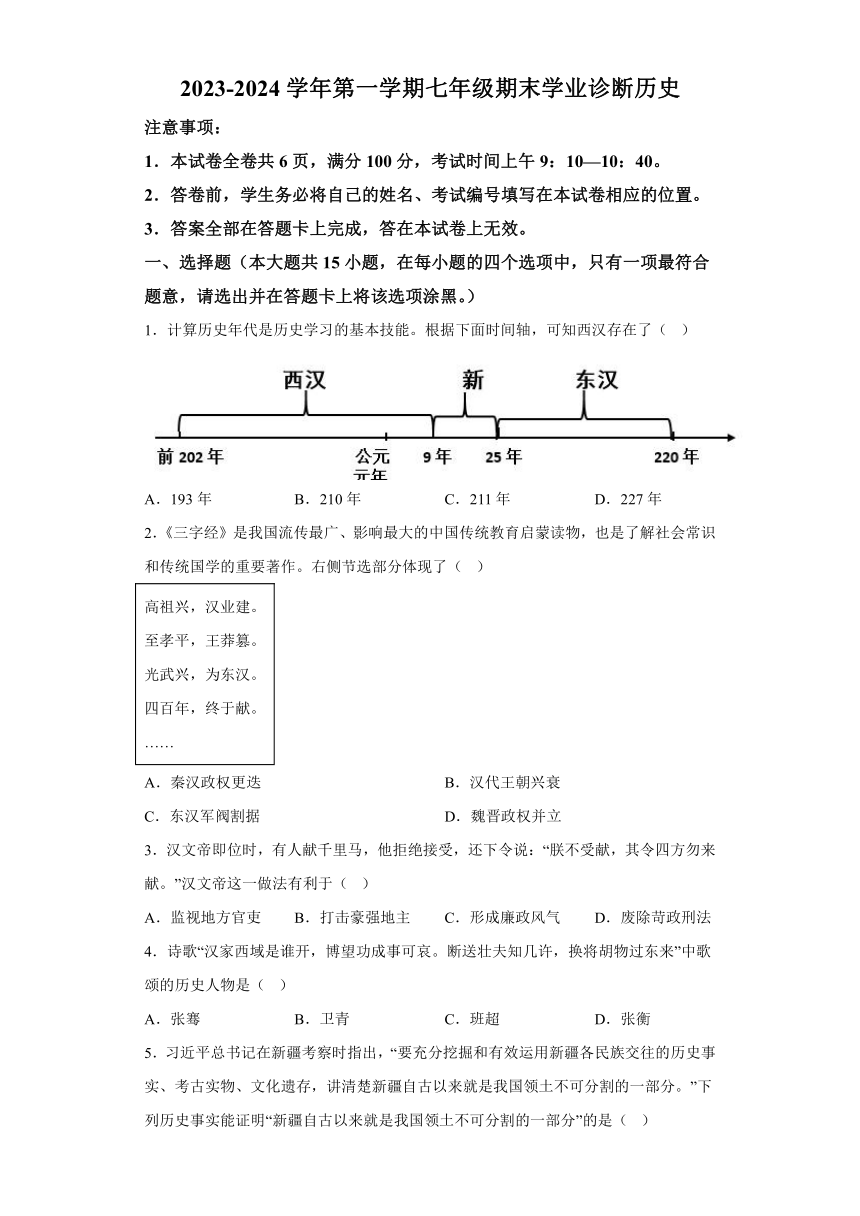

7.晋华中学七年级历史学习小组的同学们收集了以下文物图片,它们( )

A.见证了汉字的造字方法和特点 B.为研究汉代历史提供重要史料

C.凸显东汉手工业技术水平领先 D.体现西汉人民朴素的审美观念

8.东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀一门“前后七封侯,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、校五十七人。”这说明( )

A.宦官把持朝政 B.官僚机构庞大 C.农民起义不断 D.外戚势力专权

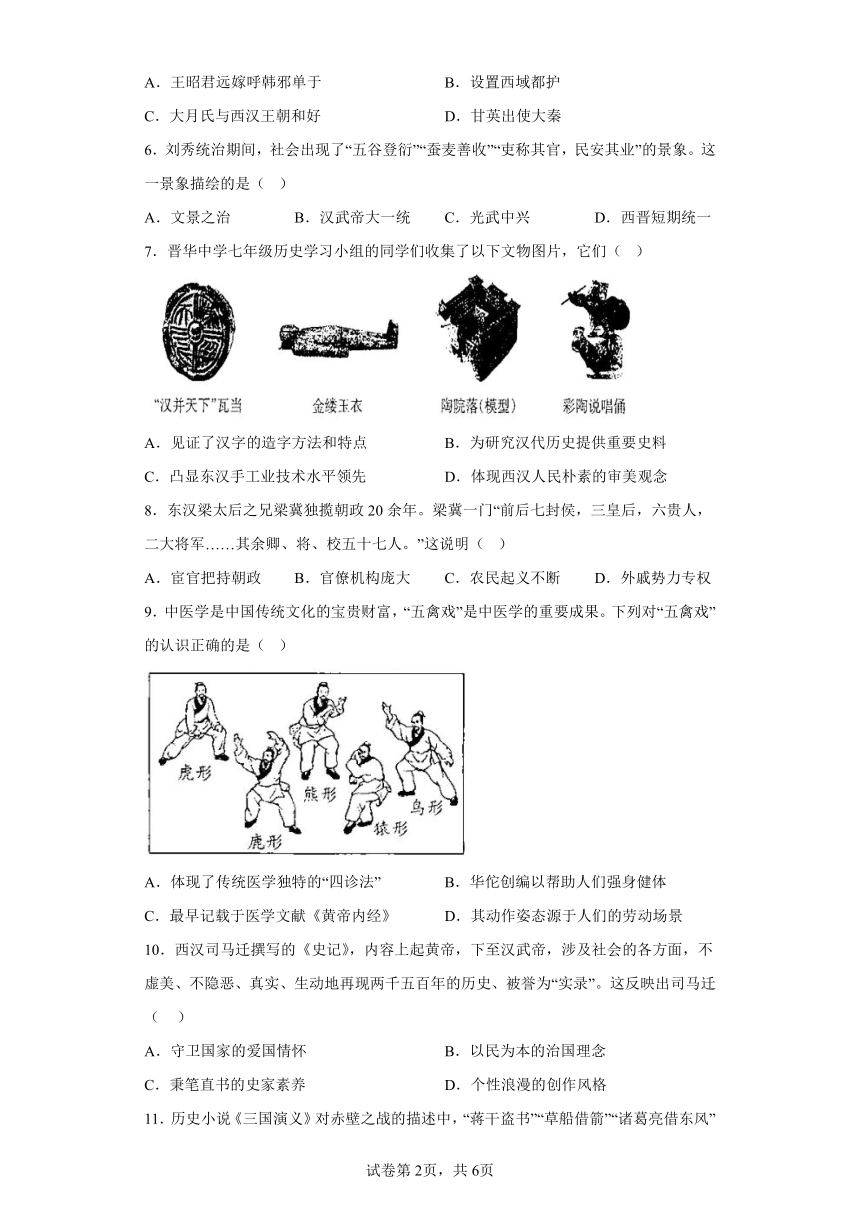

9.中医学是中国传统文化的宝贵财富,“五禽戏”是中医学的重要成果。下列对“五禽戏”的认识正确的是( )

A.体现了传统医学独特的“四诊法” B.华佗创编以帮助人们强身健体

C.最早记载于医学文献《黄帝内经》 D.其动作姿态源于人们的劳动场景

10.西汉司马迁撰写的《史记》,内容上起黄帝,下至汉武帝,涉及社会的各方面,不虚美、不隐恶、真实、生动地再现两千五百年的历史、被誉为“实录”。这反映出司马迁( )

A.守卫国家的爱国情怀 B.以民为本的治国理念

C.秉笔直书的史家素养 D.个性浪漫的创作风格

11.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

12.208年,曹操与孙刘联军作战,孙刘联军以少胜多,获得胜利。这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.赤壁之战

13.同学们在历史项目化学习中,展出了一些史料,现摘录如下部分。据此可知他们探究的主题应该是( )

内容 出处

楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水稀…… 《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥。 《宋书》

A.南方政权建设 B.江南地区开发 C.经济重心南移 D.南北文化交流

14.七年级某班同学开展历史研究性学习,探寻“孝文帝迁都的缘由”,并搜集了如下资料。据此判断,这一小组研究任务是追寻迁都的( )

第1组:《晋书》记载的异常霜降的出现较以往更频繁,平城地区也屡受灾荒。 第2组:《齐民要术》记载,这一时期华北地区桃树开花较之前晚10-20天。

A.政治因素 B.文化因素 C.军事因素 D.环境因素

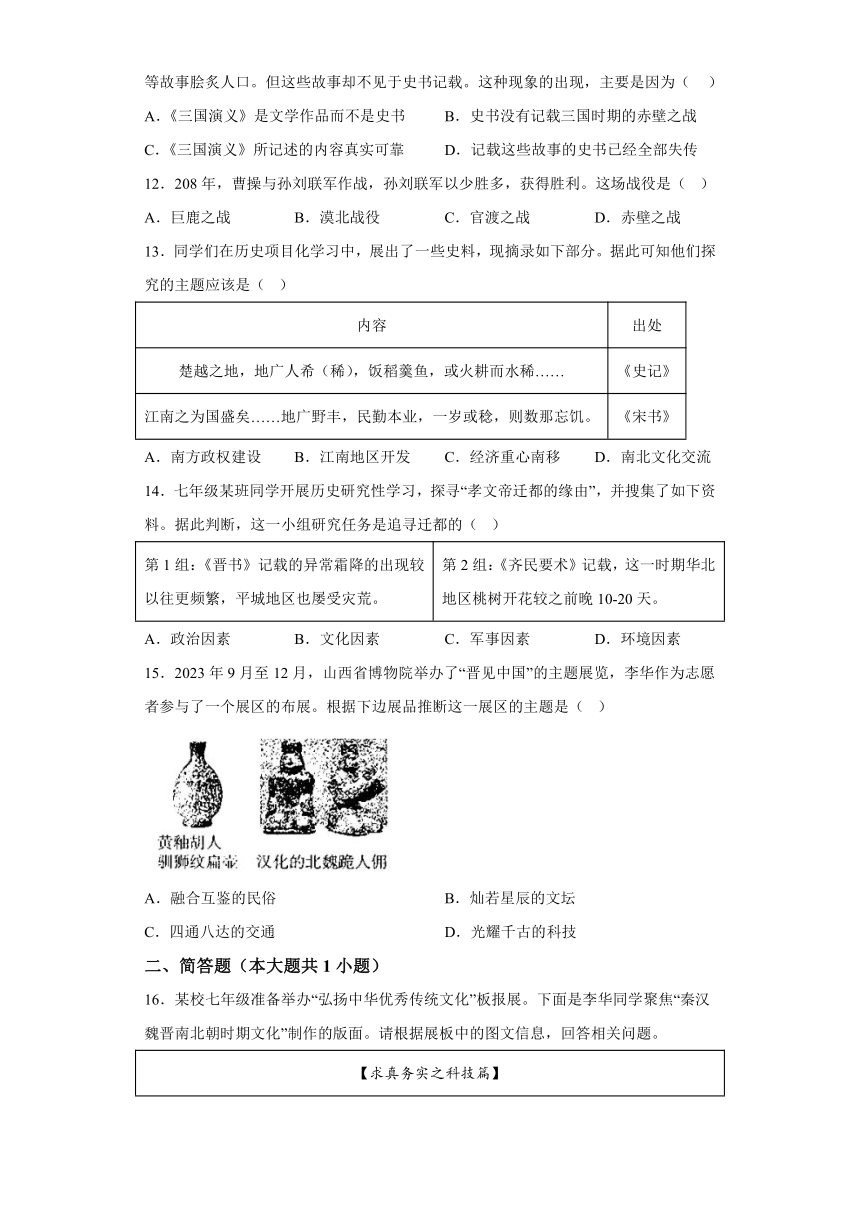

15.2023年9月至12月,山西省博物院举办了“晋见中国”的主题展览,李华作为志愿者参与了一个展区的布展。根据下边展品推断这一展区的主题是( )

A.融合互鉴的民俗 B.灿若星辰的文坛

C.四通八达的交通 D.光耀千古的科技

二、简答题(本大题共1小题)

16.某校七年级准备举办“弘扬中华优秀传统文化”板报展。下面是李华同学聚焦“秦汉魏晋南北朝时期文化”制作的版面。请根据展板中的图文信息,回答相关问题。

【求真务实之科技篇】

图一 蔡伦改进造纸术 图二 祖冲之与圆周率 图三 《伤寒杂病论》 图四 《齐民要术》

【传承创新之艺术篇】

图五《兰亭集序》(摹本·局部) 图六《女史箴图》(摹本·局部) 图七龙门石窟北魏《帝后礼佛图》

收获与感悟:中华优秀传统文化中折射出以民生为本的务实精神,崇尚科学的理性精神,精益求精的工匠精神,达变求新的创新精神等,是中华民族生生不息的不竭动力。

(1)简述图一发明对世界文明产生的影响和图二成就的历史地位。

(2)从图三、图四著作中任选一例,对其进行介绍。

(3)下面三幅艺术作品分别涉及哪一领域?简述它们各自的艺术特点。

三、材料解析题(本大题共2个小题)

17.正确的政策制度是国家治理的稳定器。阅读下面材料,结合所学知识回答问题。

材料一

汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,……京师之钱累巨万,贯朽而不可校(串钱的绳朽坏以至钱不可记数)。——《史记·平准书》 偃说上曰:今诸侯或连城数十,地方千里……急则阻其强而合从以逆(反叛)京师。——《史记·平津侯主父列传》

材料二 汉武帝塑造主流政治意识形态,规划政治制度,建立币制与财政,重新奠定了汉帝国的制度基础,而且其宏谋远虑为此两千年间的中国提供了一整套相当稳定而成熟的模型和范式。

——摘编自何新《雄·汉武帝评传及年谱》

材料三 建安十五年春,(曹操)下令曰:“自古受命及中兴之君,何尝不得贤人君子与之共治天下者乎!”公曰(曹操):“夫定国之术,在于强兵足食,……是岁乃募民屯田许下,得谷百万斛。”

——摘自陈寿《三国志》卷一《武帝纪》

(1)材料一中,汉武帝即位之初面临怎样的社会状况?

(2)根据材料二,结合具体史实从政治、经济、思想文化三方面说明汉武帝如何“奠定了汉帝国的制度基础”。

(3)根据材料三,简述曹操的治国举措及产生的作用。

18.农业是中国古代经济的主体,是国民经济发展的基础。阅读下面材料,结合所学知识回答问题。

材料一 西汉初年,面对秦朝仅统治15年的深刻教训及凋敝不堪的经济形势,迫使统治者必须改弦更张,实行休养生息的政策。汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租……”为其后的统治者树立了典范。

——摘编自徐卫民《汉初“无为而治”政策与和谐社会的形成》

材料二 中国与世界其他地区的物质文化交流起始得很早,但大规模地对外交往,并大量引进域外农作物,则主要还是肇始于西汉武帝时期。经由陆上丝绸之路传入中国的域外作物主要有葡萄、苜蓿、石榴、胡豆(豌豆、蚕豆)、胡麻(芝麻)、胡瓜(黄瓜)、胡蒜(大蒜)、胡桃(核桃)、胡荽(芫荽、香菜)、胡椒、胡萝卜、菠菜、棉花、西瓜等。

——摘自王思明刘启振《陆上丝绸之路传入中国的域外农作物》

材料三 南朝时期,南方农业获得较大发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙、秒等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。此外,南方农作物种植面积的增加和产量的提高也是这一时期南方农业跨越式发展的重要特征。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

(1)材料一中,面对汉初的经济形势,列举两例汉高祖实行休养生息政策的具体措施。

(2)根据材料二,简述丝绸之路对中国农业发展产生的历史意义。

(3)根据材料三,概括南朝时期南方农业发展的具体表现,并简述这一时期农业发展的原因。

(4)综合上述,归纳促进古代农业发展的共同因素。

四、探究题(本大题共1小题)

19.三国两晋南北朝是我国统一多民族国家发展的重要时期。李老师围绕这一时期的阶段特征设计了如下单元学习任务单,请你完成学习任务。

(1)根据下面示意图,填写①处的政权名称和②处的战争名称。并据此概括该时期的阶段特征。

(2)观察如图,指出这一时期人口迁移的方向,并简述人口迁移带来的影响。

(3)根据下列历史现象,以“交融共生”为题,描述魏晋南北朝时期民族交融的盛况。(提示:从背景、表现、影响等方面进行描述)

现象一据《魏书》记载,北魏孝文帝自称鲜卑拓跋氏是黄帝的后裔,与中原华夏同源共祖。孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。 现象二西北地区的歌曲、音乐深受汉人的喜爱,来自北方地区的方凭、胡床等家具也流行开来,当时的北方,已经无法从服饰、发饰等外观来判定一个人的民族了。 现象三孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,朝臣中汉族的比例也越来越大。

试卷第6页,共6页

1.B

【详解】根据所学可知,在历史纪年方法和年代计算中,如果两个历史事件跨公元前后,他们之间的时间差是这两个事件的时间相加,再减去1,因此西汉王朝存在的时间是:202+9-1=210年,B项正确;ACD项均计算错误,排除ACD项。故选B项。

2.B

【详解】根据题干“高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。 光武兴,为东汉。 四百年,终于献。 ……”可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,史称西汉。为巩固统治,发展经济,汉高祖刘邦实行休养生息政策,促进了经济的恢复和发展。公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。王莽的施政更加剧了社会动荡,引起农民起义,最终被推翻。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。在他统治时期出现了光武中兴的局面。220年,曹丕废掉汉献帝,东汉灭亡,故题干反映的是汉代王朝兴衰,B项正确;秦朝在汉朝之前,题干未涉及,排除A项;题干涉及东汉的建立与灭亡,未涉及东汉军阀割据,排除C项;魏晋在汉朝之后,与题干信息无关,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】根据题干“朕不受献,其令四方勿来献。”可以看出,汉文帝提倡勤俭治国,有利于廉政风气的形成,C项正确;监视地方官吏、打击豪强地主的是西汉汉武帝时建立的刺史制度,材料与豪强地主无关,排除AB项;题干描述的是汉文帝不接受进献,与废除苛政刑法无关,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】据题干“汉家西域是谁开,博望功成事可哀。断送壮夫知几许,换将胡物过东来”和所学可知,诗歌意在强调张骞为东西交流作出巨大贡献,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础,A项正确;卫青是反击匈奴的名将,排除B项;班超在东汉时经营西域,排除C项;张衡是东汉时期的一位杰出科学家,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】根据所学可知,公元前60年,西汉设置西域都护,西域都护对西域进行有效管辖。西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东以南的广大地区。因此能证明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”的史实是设置西域都护,B项正确;王昭君远嫁呼韩邪单于体现的是汉朝与匈奴的关系,排除A项;大月氏是西域小国,西汉汉武帝时曾派张骞出使西域以联络大月氏夹击匈奴。大月氏与西汉王朝和好无法说明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”,排除C项;甘英出使大秦开辟了通往西亚的道路,无法说明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】根据题干“刘秀统治期间,社会出现了‘五谷登衍’‘蚕麦善收’‘吏称其官,民安其业’的景象。”结合所学可知,光武帝统治时期,释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾;合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”,C项正确;西汉文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”,排除A项;刘秀是光武帝,不是汉武帝,排除B项;刘秀建立的是东汉,不是西晋,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据图片和所学可知,“汉并天下”瓦当体现的是西汉建立,金缕玉衣是汉代皇帝和贵族死后穿的殓服,陶院落体现的是东汉阶级对立和社会动乱,彩陶说唱俑反应了东汉的民间生活气息和地方风貌。因此,以上文物图片为研究汉代历史提供重要史料,B项正确;只有“汉并天下”瓦当上有文字,无法见证汉字的造字方法和特点,排除A项;以上文物有西汉时期的,也有东汉时期的,C项说法不符合题意,排除C项;陶院落和彩陶说唱俑是东汉时期的文物,D项说法与两汉时期的文物不符,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据题干“东汉梁太后之兄梁冀”可知,梁冀属于外戚,“冀独揽朝政20余年”“前后七封侯,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、校五十七人。”体现了东汉出现的外戚专权现象,D项正确;题干中梁冀是外戚,不是宦官,排除A项;题干强调的是外戚梁冀独揽朝政20余年,没有提及东汉的官僚机构,也没有提及农民起义,排除BC项。故选D项。

9.B

【详解】根据图片和所学可知,华佗模仿虎鹿熊猿鸟5种动物的姿态,编创了医学体操“五禽戏”,以帮助人们强身健体,B项正确;“四诊法”指的是望、闻、问、切四种中医诊断疾病的方法,与图片中的医学体操无关,排除A项;战国问世,西汉编定的《黄帝内经》反映了我国古代医学的早期成就,奠定了祖国医学的理论基础,与东汉华佗编创的“五禽戏”无关,排除C项;“五禽戏”是模仿动物姿态的医学体操,与人们的劳动场景无关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“涉及社会的各方面,不虚美、不隐恶、真实、生动地再现两千五百年的历史、被誉为'实录'”可知,材料讲述了司马迁按史实真实生动地撰写《史记》,体现出司马迁秉笔直书的史家素养,C项正确;材料中没有体现司马迁守卫国家的爱国情怀,排除A项;材料中没有体现司马迁以民为本的治国理念,排除B项;材料中没有体现司马迁个性浪漫的创作风格,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】根据题干“历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,‘蒋干盗书’’草船借箭’‘诸葛亮借东风’等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载”并结合所学知识可知,《三国演义》是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说,A项正确;赤壁之战的历史上确实存在的,排除B项;《三国演义》是一部文学作品,对历史人物及事件进行了艺术加工,有一定的虚构成分,排除C项;《三国演义》是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说,所以记载这些故事的史书已经全部失传与史实不符,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据题干“208年,曹操与孙刘联军作战”可知,208年,在赤壁之战中,孙权和刘备联合打败了曹操,赤壁之战奠定了三国鼎立形成的基础,D项正确;巨鹿之战发生在公元前207年,是项羽全歼秦军主力的战役,排除A项;漠北战役发生在公元前119年,是西汉打败匈奴的关键一战,排除B项;官渡之战发生在200年,是曹操打败袁绍的战役,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据表格可知,“楚越之地”指的江南地区,“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水稀”说明江南地区人口稀少,生产力水平低,耕作方式落后。“江南之为国盛矣”说明江南地区经济得到发展,“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥”说明农业生产的进步。发生这一变化的原因是江南地区因多种原因得到了开发,因此探究主题是江南地区开发,B项正确;《史记》《宋书》中记载的是江南经济发展变化,没有涉及政治和文化交流,排除AD项。经济重心南移开始于唐中期,表格内容描述的是《宋书》中的江南,即南朝时期的江南。东晋、南朝时期江南地区的开发为经济重心南移奠定了基础,排除C项。故选B项。

14.D

【详解】据题干“《晋书》记载的异常霜降的出现较以往更频繁,平城地区也屡受灾荒。《齐民要术》记载,这一时期华北地区桃树开花较之前晚10-20天。”可知,反映的是天气因素对都城的影响,属于自然环境的因素,D项正确;材料没有涉及迁都的政治因素,排除A项;天气问题与文化和军事因素无关,排除BC项。故选D项。

15.A

【详解】根据图片可知,胡人指的是北方少数民族人,北魏是鲜卑族建立的政权,北方少数民族以游牧为生,“黄釉胡人训狮纹扁壶”是少数民族政权北齐制作的陶器,“汉化的北魏跪人俑”体现了北方地区出现的民族交融,A项正确;图片涉及手工业和生活习俗,与灿若星辰的文坛无关,排除B项;图片展出的文物涉及手工业和生活习俗,与交通和科技无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)图一影响:造纸术的发明便利了典籍的流传,促进了文化交流和教育的普及;深刻地影响着世界文明的发展进程,是中国对世界文明的伟大贡献之一。图二地位;祖冲之把圆周率精确到小数点后第七位数字,这项成果领先世界近千年。

(2)介绍图三:张仲景著成《伤寒杂病论》一书,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候;提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗;发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病等;这部著作奠定了中医临床医学理论的基础,为中医学的发展作出了巨大贡献。介绍图四:贾思勰著成《齐民要术》一书,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时等重要思想;是我国现存的最早的一部农书;凸显出中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世农学的发展有深远影响。

(3)图五:领域:书法;特点:《兰亭集序》摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,笔势“飘若浮云、矫若惊龙”,达到收放自如,浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。图六:领域:绘画;特点:《女史箴图》中的人物线条优美活泼,人物传神,富有个性。图七:领域:雕塑;特点:云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

【详解】(1)图一影响:根据图一信息“蔡伦改进造纸术”结合所学可知,造纸术的发明便利了典籍的流传,促进了文化交流和教育的普及,深刻地影响着世界文明的发展进程,是中国对世界文明的伟大贡献之一。图二地位:根据图二信息“祖冲之与圆周率”结合所学可知,祖冲之把圆周率精确到小数点后第七位数字,这项成果领先世界近千年。

(2)介绍图三:根据图三信息“《伤寒杂病论》”结合所学可知,张仲景著成《伤寒杂病论》一书,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病等。这部著作奠定了中医临床医学理论的基础,为中医学的发展作出了巨大贡献。

介绍图四:根据图四信息“《齐民要术》”结合所学可知,贾思勰著成《齐民要术》一书,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时等重要思想,是我国现存的最早的一部农书,凸显出中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世农学的发展有深远影响。

(3)图五:根据图五信息“《兰亭集序》”结合所学可知,图五艺术作品涉及书法领域;艺术特点是:《兰亭集序》摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,笔势“飘若浮云、矫若惊龙”,达到收放自如,浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。

图六:根据图六信息“《女史箴图》”结合所学可知,图六艺术作品涉及绘画领域,艺术特点是:《女史箴图》中的人物线条优美活泼,人物传神,富有个性。

图七:根据图七信息“龙门石窟北魏《帝后礼佛图》”结合所学可知,图七艺术作品涉及雕塑领域,艺术特点是:云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

17.(1)社会状况:政治清明,人民安居乐业,国库充盈;诸侯王势力过大,威胁中央。

(2)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力;设立刺史制度,监视地方官吏和豪强及其子弟,加强中央对地方的控制;经济上,统一铸造五铢钱;煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价,加强朝廷对社会经济的控制,国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;思想文化上,罢黜百家,尊崇儒术;在长安兴办太学,以儒家经典作为教材,儒家思想成为正统思想,为历代沿用,影响深远。

(3)措施:任人唯贤,重视人才;实行屯田。作用:促进经济发展,有利于社会安定,示例逐渐强大,为曹操统一北方提供了条件。

【详解】(1)社会状况:根据材料可知,“国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,……京师之钱累巨万,贯朽而不可校”说明汉武帝即位之初政治清明,人民安居乐业,国库充盈;“今诸侯或连城数十,地方千里……急则阻其强而合从以逆(反叛)京师”说明汉武帝时期,诸侯王势力过大,有的诸侯王甚至举兵叛乱,威胁中央统治。

(2)措施:根据材料“规划政治制度”,结合所学可知,在政治上,针对诸侯王势力强大威胁中央统治的问题,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力;针对地方豪强的问题,设立刺史制度,监视地方官吏和豪强及其子弟,加强中央对地方的控制。根据材料“建立币制与财政”,结合所学可知,在经济上,汉武帝将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;将煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;同时,在全国范围内统一调配物资,平抑物价,加强朝廷对社会经济的控制,国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;根据材料“汉武帝塑造主流政治意识形态”,结合所学可知,在思想文化上,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,以儒家经典作为教材,培养儒学人才。从此,儒学居于主导地位,为历代沿用,影响深远。

(3)措施:根据材料可知,“何尝不得贤人君子与之共治天下者乎”说明曹操任人唯贤,重视人才;“是岁乃募民屯田许下,得谷百万斛”说明曹操重视发展生产,实行屯田。

作用:根据材料“得谷百万斛”可知,曹操重用人才,重视发展发展经济,实行屯田促进经济发展,有利于社会安定,势力逐渐强大,为曹操统一北方提供了条件。

18.(1)让士兵还乡务农;释放奴婢为民;实行十五税一,鼓励农业生产,轻徭薄赋等。

(2)丝绸之路是古代东西方交流的大动脉,促进中国同沿途国家和地区的农业交流;增加了中国农作物的种类;丰富了世界粮食生产的种类等。

(3)表现:使用先进的铁农具;北方作物的推广;种植面积增加和产量提高等。原因:北人南迁,带来先进工具,提供大量劳动力;南方相对安定;统治者的重视;民族交融,共同开发;自然地理条件的优越等。

(4)政府的政策;自然条件;生产工具的改进;生产技术的提高;农作物品种的引进;劳动人民的辛勤劳动等。

【详解】(1)措施:根据所学可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策。下令“兵皆罢归家”,让士兵还家务农;将奴婢释放为平民,以增加农业劳动力;鼓励人民致力农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役;减轻田租,定税率为十五税一等。(任举两例即可)

(2)意义:根据材料二“经由陆上丝绸之路传入中国的域外作物主要有葡萄、苜蓿、石榴、胡豆(豌豆、蚕豆)、胡麻(芝麻)、胡瓜(黄瓜)、胡蒜(大蒜)、胡桃(核桃)、胡荽(芫荽、香菜)、胡椒、胡萝卜、菠菜、棉花、西瓜等。”结合所学可知,丝绸之路是古代东西方交流的大动脉,促进中国同沿途国家和地区的农业交流;增加了中国农作物的种类;丰富了世界粮食生产的种类等。

(3)表现:根据材料三“稻田耕作开始使用铁犁、耙、秒等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。”可知,南方使用北方先进的铁农具,北方作物在南方得到推广;根据材料三“南方农作物种植面积的增加和产量的提高也是这一时期南方农业跨越式发展的重要特征。”可知,南方的农作物种植面积增加和产量提高。

原因:根据所学可知,魏晋南北朝时期,北方战乱不断,大量人口南迁,为南方带去先进工具,提供大量劳动力;南方相对比较安定;统治者重视农业生产;民族交融,共同开发南方地区;自然地理条件比北方优越,这些都促进了南方地区农业的发展。

(4)因素:根据材料一西汉的休养生息政策、材料二丝绸之路、材料三江南地区的开发等知识可知,促进古代农业发展的共同因素有:政府的政策;自然条件;生产工具的改进;生产技术的提高;农作物品种的引进;劳动人民的辛勤劳动等。

19.(1)政权:蜀汉或蜀。战争:淝水之战。特征:政权并立。

(2)方向:由北向南;影响:给南方带去劳动力,促进江南地区的开发;促进了民族交融。

(3)

背景:魏晋南北朝时期,由于北方战乱,北方少数民族大量迁入中原地区,北方地区出现民族交融现象;北魏孝文帝改革实行汉化政策促进了民族交融,出现民族交融共生的繁盛景象。

表现:在民族心理上,随着经济文化交流,思想感情容易沟通,打破民族隔阂,民族间的隔阂与偏见逐渐减少;在文化上,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞也受到汉族人民的喜爱;在服饰、家具方面,汉族人民接受少数民族的服饰、用具等。

影响:总之,这一时期各民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,谱写了统一多民族国家民族交融、和谐共生的篇章。

【详解】(1)政权:根据所学可知,东汉灭亡后,中国历史进入三国鼎立时期,220年,曹丕废掉汉献帝,自立为帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉或蜀;229年,孙权称帝,国号吴。因此,①是蜀汉或蜀。

战争:根据所学可知,383年,前期苻坚率领80万大军,南下意欲消灭东晋,统一全国。东晋与前秦隔淝水对峙,东晋以少胜多,打败前秦,取得淝水之战的胜利。

特征:根据图示可知,东汉灭亡后,我国进入魏晋南北朝时期,除了西晋短暂统一外,三国鼎立、东晋与北方十六国政权并立,南朝与北朝政权并立,政权更替频繁。因此,从政治上说,魏晋南北朝时期的阶段特征是政权并立。

(2)方向:根据图示可知,北方民族内迁到黄河流域,中原汉人南迁到江南地区。因此,魏晋南北朝时期,人口迁移的方向是由北向南。

影响:根据所学可知,中原汉人南迁给南方带去劳动力以及先进的生产技术和生产工具,促进江南地区的开发;北方民族内迁,各民族错居杂处,促进了民族交融。

(3)背景:根据题干提示,结合所学可知,魏晋南北朝时期民族交融盛况出现的背景是魏晋南北朝时期,由于北方战乱,北方少数民族大量迁入中原地区;“孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。”说明北魏孝文帝改革促进了民族交融,出现民族交融共生的繁盛景象。说明魏晋南北朝时期民族交融的背景是少数民族内迁和统治者的改革。

表现:根据材料可知,“孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。”“各民族间思想感情日益沟通,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄”说明在民族心理上,随着经济文化交流,思想感情容易沟通,打破民族隔阂,民族间的隔阂与偏见逐渐减少;“西北地区的歌曲、音乐深受汉人的喜爱”“孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言”说明在文化上,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言,西北民族的乐器、歌舞也受到汉族人民的喜爱;“来自北方地区的方凳、胡床等家具也流行开来,当时的北方,已经无法从服饰、发饰等外观来判定一个人的民族了。”说明在服饰、家具方面,汉族人民接受少数民族的服饰、用具等。

影响:根据所学可知,这一时期各民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,谱写了统一多民族国家民族交融、和谐共生的篇章。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

注意事项:

1.本试卷全卷共6页,满分100分,考试时间上午9:10—10:40。

2.答卷前,学生务必将自己的姓名、考试编号填写在本试卷相应的位置。

3.答案全部在答题卡上完成,答在本试卷上无效。

一、选择题(本大题共15小题,在每小题的四个选项中,只有一项最符合题意,请选出并在答题卡上将该选项涂黑。)

1.计算历史年代是历史学习的基本技能。根据下面时间轴,可知西汉存在了( )

A.193年 B.210年 C.211年 D.227年

2.《三字经》是我国流传最广、影响最大的中国传统教育启蒙读物,也是了解社会常识和传统国学的重要著作。右侧节选部分体现了( )

高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。 光武兴,为东汉。 四百年,终于献。 ……

A.秦汉政权更迭 B.汉代王朝兴衰

C.东汉军阀割据 D.魏晋政权并立

3.汉文帝即位时,有人献千里马,他拒绝接受,还下令说:“朕不受献,其令四方勿来献。”汉文帝这一做法有利于( )

A.监视地方官吏 B.打击豪强地主 C.形成廉政风气 D.废除苛政刑法

4.诗歌“汉家西域是谁开,博望功成事可哀。断送壮夫知几许,换将胡物过东来”中歌颂的历史人物是( )

A.张骞 B.卫青 C.班超 D.张衡

5.习近平总书记在新疆考察时指出,“要充分挖掘和有效运用新疆各民族交往的历史事实、考古实物、文化遗存,讲清楚新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分。”下列历史事实能证明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”的是( )

A.王昭君远嫁呼韩邪单于 B.设置西域都护

C.大月氏与西汉王朝和好 D.甘英出使大秦

6.刘秀统治期间,社会出现了“五谷登衍”“蚕麦善收”“吏称其官,民安其业”的景象。这一景象描绘的是( )

A.文景之治 B.汉武帝大一统 C.光武中兴 D.西晋短期统一

7.晋华中学七年级历史学习小组的同学们收集了以下文物图片,它们( )

A.见证了汉字的造字方法和特点 B.为研究汉代历史提供重要史料

C.凸显东汉手工业技术水平领先 D.体现西汉人民朴素的审美观念

8.东汉梁太后之兄梁冀独揽朝政20余年。梁冀一门“前后七封侯,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、校五十七人。”这说明( )

A.宦官把持朝政 B.官僚机构庞大 C.农民起义不断 D.外戚势力专权

9.中医学是中国传统文化的宝贵财富,“五禽戏”是中医学的重要成果。下列对“五禽戏”的认识正确的是( )

A.体现了传统医学独特的“四诊法” B.华佗创编以帮助人们强身健体

C.最早记载于医学文献《黄帝内经》 D.其动作姿态源于人们的劳动场景

10.西汉司马迁撰写的《史记》,内容上起黄帝,下至汉武帝,涉及社会的各方面,不虚美、不隐恶、真实、生动地再现两千五百年的历史、被誉为“实录”。这反映出司马迁( )

A.守卫国家的爱国情怀 B.以民为本的治国理念

C.秉笔直书的史家素养 D.个性浪漫的创作风格

11.历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,“蒋干盗书”“草船借箭”“诸葛亮借东风”等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载。这种现象的出现,主要是因为( )

A.《三国演义》是文学作品而不是史书 B.史书没有记载三国时期的赤壁之战

C.《三国演义》所记述的内容真实可靠 D.记载这些故事的史书已经全部失传

12.208年,曹操与孙刘联军作战,孙刘联军以少胜多,获得胜利。这场战役是( )

A.巨鹿之战 B.漠北战役 C.官渡之战 D.赤壁之战

13.同学们在历史项目化学习中,展出了一些史料,现摘录如下部分。据此可知他们探究的主题应该是( )

内容 出处

楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水稀…… 《史记》

江南之为国盛矣……地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥。 《宋书》

A.南方政权建设 B.江南地区开发 C.经济重心南移 D.南北文化交流

14.七年级某班同学开展历史研究性学习,探寻“孝文帝迁都的缘由”,并搜集了如下资料。据此判断,这一小组研究任务是追寻迁都的( )

第1组:《晋书》记载的异常霜降的出现较以往更频繁,平城地区也屡受灾荒。 第2组:《齐民要术》记载,这一时期华北地区桃树开花较之前晚10-20天。

A.政治因素 B.文化因素 C.军事因素 D.环境因素

15.2023年9月至12月,山西省博物院举办了“晋见中国”的主题展览,李华作为志愿者参与了一个展区的布展。根据下边展品推断这一展区的主题是( )

A.融合互鉴的民俗 B.灿若星辰的文坛

C.四通八达的交通 D.光耀千古的科技

二、简答题(本大题共1小题)

16.某校七年级准备举办“弘扬中华优秀传统文化”板报展。下面是李华同学聚焦“秦汉魏晋南北朝时期文化”制作的版面。请根据展板中的图文信息,回答相关问题。

【求真务实之科技篇】

图一 蔡伦改进造纸术 图二 祖冲之与圆周率 图三 《伤寒杂病论》 图四 《齐民要术》

【传承创新之艺术篇】

图五《兰亭集序》(摹本·局部) 图六《女史箴图》(摹本·局部) 图七龙门石窟北魏《帝后礼佛图》

收获与感悟:中华优秀传统文化中折射出以民生为本的务实精神,崇尚科学的理性精神,精益求精的工匠精神,达变求新的创新精神等,是中华民族生生不息的不竭动力。

(1)简述图一发明对世界文明产生的影响和图二成就的历史地位。

(2)从图三、图四著作中任选一例,对其进行介绍。

(3)下面三幅艺术作品分别涉及哪一领域?简述它们各自的艺术特点。

三、材料解析题(本大题共2个小题)

17.正确的政策制度是国家治理的稳定器。阅读下面材料,结合所学知识回答问题。

材料一

汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,……京师之钱累巨万,贯朽而不可校(串钱的绳朽坏以至钱不可记数)。——《史记·平准书》 偃说上曰:今诸侯或连城数十,地方千里……急则阻其强而合从以逆(反叛)京师。——《史记·平津侯主父列传》

材料二 汉武帝塑造主流政治意识形态,规划政治制度,建立币制与财政,重新奠定了汉帝国的制度基础,而且其宏谋远虑为此两千年间的中国提供了一整套相当稳定而成熟的模型和范式。

——摘编自何新《雄·汉武帝评传及年谱》

材料三 建安十五年春,(曹操)下令曰:“自古受命及中兴之君,何尝不得贤人君子与之共治天下者乎!”公曰(曹操):“夫定国之术,在于强兵足食,……是岁乃募民屯田许下,得谷百万斛。”

——摘自陈寿《三国志》卷一《武帝纪》

(1)材料一中,汉武帝即位之初面临怎样的社会状况?

(2)根据材料二,结合具体史实从政治、经济、思想文化三方面说明汉武帝如何“奠定了汉帝国的制度基础”。

(3)根据材料三,简述曹操的治国举措及产生的作用。

18.农业是中国古代经济的主体,是国民经济发展的基础。阅读下面材料,结合所学知识回答问题。

材料一 西汉初年,面对秦朝仅统治15年的深刻教训及凋敝不堪的经济形势,迫使统治者必须改弦更张,实行休养生息的政策。汉高祖刘邦“约法省禁,轻田租……”为其后的统治者树立了典范。

——摘编自徐卫民《汉初“无为而治”政策与和谐社会的形成》

材料二 中国与世界其他地区的物质文化交流起始得很早,但大规模地对外交往,并大量引进域外农作物,则主要还是肇始于西汉武帝时期。经由陆上丝绸之路传入中国的域外作物主要有葡萄、苜蓿、石榴、胡豆(豌豆、蚕豆)、胡麻(芝麻)、胡瓜(黄瓜)、胡蒜(大蒜)、胡桃(核桃)、胡荽(芫荽、香菜)、胡椒、胡萝卜、菠菜、棉花、西瓜等。

——摘自王思明刘启振《陆上丝绸之路传入中国的域外农作物》

材料三 南朝时期,南方农业获得较大发展。稻田耕作开始使用铁犁、耙、秒等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。此外,南方农作物种植面积的增加和产量的提高也是这一时期南方农业跨越式发展的重要特征。

——摘编自杨乙丹《魏晋南北朝时期农业科技文化的交流及其思考》

(1)材料一中,面对汉初的经济形势,列举两例汉高祖实行休养生息政策的具体措施。

(2)根据材料二,简述丝绸之路对中国农业发展产生的历史意义。

(3)根据材料三,概括南朝时期南方农业发展的具体表现,并简述这一时期农业发展的原因。

(4)综合上述,归纳促进古代农业发展的共同因素。

四、探究题(本大题共1小题)

19.三国两晋南北朝是我国统一多民族国家发展的重要时期。李老师围绕这一时期的阶段特征设计了如下单元学习任务单,请你完成学习任务。

(1)根据下面示意图,填写①处的政权名称和②处的战争名称。并据此概括该时期的阶段特征。

(2)观察如图,指出这一时期人口迁移的方向,并简述人口迁移带来的影响。

(3)根据下列历史现象,以“交融共生”为题,描述魏晋南北朝时期民族交融的盛况。(提示:从背景、表现、影响等方面进行描述)

现象一据《魏书》记载,北魏孝文帝自称鲜卑拓跋氏是黄帝的后裔,与中原华夏同源共祖。孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。 现象二西北地区的歌曲、音乐深受汉人的喜爱,来自北方地区的方凭、胡床等家具也流行开来,当时的北方,已经无法从服饰、发饰等外观来判定一个人的民族了。 现象三孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言,各民族间思想感情日益沟通,以往的“胡”“汉”观念逐渐淡薄,朝臣中汉族的比例也越来越大。

试卷第6页,共6页

1.B

【详解】根据所学可知,在历史纪年方法和年代计算中,如果两个历史事件跨公元前后,他们之间的时间差是这两个事件的时间相加,再减去1,因此西汉王朝存在的时间是:202+9-1=210年,B项正确;ACD项均计算错误,排除ACD项。故选B项。

2.B

【详解】根据题干“高祖兴,汉业建。 至孝平,王莽篡。 光武兴,为东汉。 四百年,终于献。 ……”可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,史称西汉。为巩固统治,发展经济,汉高祖刘邦实行休养生息政策,促进了经济的恢复和发展。公元9年,外戚王莽夺取政权,建立新朝,西汉灭亡。王莽的施政更加剧了社会动荡,引起农民起义,最终被推翻。公元25年,西汉宗室刘秀称帝,定都洛阳,史称东汉。在他统治时期出现了光武中兴的局面。220年,曹丕废掉汉献帝,东汉灭亡,故题干反映的是汉代王朝兴衰,B项正确;秦朝在汉朝之前,题干未涉及,排除A项;题干涉及东汉的建立与灭亡,未涉及东汉军阀割据,排除C项;魏晋在汉朝之后,与题干信息无关,排除D项。故选B项。

3.C

【详解】根据题干“朕不受献,其令四方勿来献。”可以看出,汉文帝提倡勤俭治国,有利于廉政风气的形成,C项正确;监视地方官吏、打击豪强地主的是西汉汉武帝时建立的刺史制度,材料与豪强地主无关,排除AB项;题干描述的是汉文帝不接受进献,与废除苛政刑法无关,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】据题干“汉家西域是谁开,博望功成事可哀。断送壮夫知几许,换将胡物过东来”和所学可知,诗歌意在强调张骞为东西交流作出巨大贡献,公元前138年和公元前119年,张骞两次出使西域,为丝绸之路的开辟奠定了基础,A项正确;卫青是反击匈奴的名将,排除B项;班超在东汉时经营西域,排除C项;张衡是东汉时期的一位杰出科学家,排除D项。故选A项。

5.B

【详解】根据所学可知,公元前60年,西汉设置西域都护,西域都护对西域进行有效管辖。西域都护的设置标志着西域正式归属中央政权,管辖范围包括今新疆及巴尔喀什湖以东以南的广大地区。因此能证明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”的史实是设置西域都护,B项正确;王昭君远嫁呼韩邪单于体现的是汉朝与匈奴的关系,排除A项;大月氏是西域小国,西汉汉武帝时曾派张骞出使西域以联络大月氏夹击匈奴。大月氏与西汉王朝和好无法说明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”,排除C项;甘英出使大秦开辟了通往西亚的道路,无法说明“新疆自古以来就是我国领土不可分割的一部分”,排除D项。故选B项。

6.C

【详解】根据题干“刘秀统治期间,社会出现了‘五谷登衍’‘蚕麦善收’‘吏称其官,民安其业’的景象。”结合所学可知,光武帝统治时期,释放奴婢,减轻农民的负担,减轻刑罚;允许北方少数民族内迁,缓和民族矛盾;合并郡县,裁减官员,加强对官吏的监督,惩处贪官污吏;社会出现了比较安定的局面,经济得到恢复和发展,史称“光武中兴”,C项正确;西汉文景时期,政治清明,经济发展,国力强盛,人民生活安定,史称“文景之治”,排除A项;刘秀是光武帝,不是汉武帝,排除B项;刘秀建立的是东汉,不是西晋,排除D项。故选C项。

7.B

【详解】根据图片和所学可知,“汉并天下”瓦当体现的是西汉建立,金缕玉衣是汉代皇帝和贵族死后穿的殓服,陶院落体现的是东汉阶级对立和社会动乱,彩陶说唱俑反应了东汉的民间生活气息和地方风貌。因此,以上文物图片为研究汉代历史提供重要史料,B项正确;只有“汉并天下”瓦当上有文字,无法见证汉字的造字方法和特点,排除A项;以上文物有西汉时期的,也有东汉时期的,C项说法不符合题意,排除C项;陶院落和彩陶说唱俑是东汉时期的文物,D项说法与两汉时期的文物不符,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】根据题干“东汉梁太后之兄梁冀”可知,梁冀属于外戚,“冀独揽朝政20余年”“前后七封侯,三皇后,六贵人,二大将军……其余卿、将、校五十七人。”体现了东汉出现的外戚专权现象,D项正确;题干中梁冀是外戚,不是宦官,排除A项;题干强调的是外戚梁冀独揽朝政20余年,没有提及东汉的官僚机构,也没有提及农民起义,排除BC项。故选D项。

9.B

【详解】根据图片和所学可知,华佗模仿虎鹿熊猿鸟5种动物的姿态,编创了医学体操“五禽戏”,以帮助人们强身健体,B项正确;“四诊法”指的是望、闻、问、切四种中医诊断疾病的方法,与图片中的医学体操无关,排除A项;战国问世,西汉编定的《黄帝内经》反映了我国古代医学的早期成就,奠定了祖国医学的理论基础,与东汉华佗编创的“五禽戏”无关,排除C项;“五禽戏”是模仿动物姿态的医学体操,与人们的劳动场景无关,排除D项。故选B项。

10.C

【详解】根据材料“涉及社会的各方面,不虚美、不隐恶、真实、生动地再现两千五百年的历史、被誉为'实录'”可知,材料讲述了司马迁按史实真实生动地撰写《史记》,体现出司马迁秉笔直书的史家素养,C项正确;材料中没有体现司马迁守卫国家的爱国情怀,排除A项;材料中没有体现司马迁以民为本的治国理念,排除B项;材料中没有体现司马迁个性浪漫的创作风格,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】根据题干“历史小说《三国演义》对赤壁之战的描述中,‘蒋干盗书’’草船借箭’‘诸葛亮借东风’等故事脍炙人口。但这些故事却不见于史书记载”并结合所学知识可知,《三国演义》是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说,A项正确;赤壁之战的历史上确实存在的,排除B项;《三国演义》是一部文学作品,对历史人物及事件进行了艺术加工,有一定的虚构成分,排除C项;《三国演义》是元末明初小说家罗贯中根据陈寿《三国志》和裴松之注解以及民间三国故事传说经过艺术加工创作而成的长篇章回体历史演义小说,所以记载这些故事的史书已经全部失传与史实不符,排除D项。故选A项。

12.D

【详解】根据题干“208年,曹操与孙刘联军作战”可知,208年,在赤壁之战中,孙权和刘备联合打败了曹操,赤壁之战奠定了三国鼎立形成的基础,D项正确;巨鹿之战发生在公元前207年,是项羽全歼秦军主力的战役,排除A项;漠北战役发生在公元前119年,是西汉打败匈奴的关键一战,排除B项;官渡之战发生在200年,是曹操打败袁绍的战役,排除C项。故选D项。

13.B

【详解】根据表格可知,“楚越之地”指的江南地区,“地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水稀”说明江南地区人口稀少,生产力水平低,耕作方式落后。“江南之为国盛矣”说明江南地区经济得到发展,“地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数那忘饥”说明农业生产的进步。发生这一变化的原因是江南地区因多种原因得到了开发,因此探究主题是江南地区开发,B项正确;《史记》《宋书》中记载的是江南经济发展变化,没有涉及政治和文化交流,排除AD项。经济重心南移开始于唐中期,表格内容描述的是《宋书》中的江南,即南朝时期的江南。东晋、南朝时期江南地区的开发为经济重心南移奠定了基础,排除C项。故选B项。

14.D

【详解】据题干“《晋书》记载的异常霜降的出现较以往更频繁,平城地区也屡受灾荒。《齐民要术》记载,这一时期华北地区桃树开花较之前晚10-20天。”可知,反映的是天气因素对都城的影响,属于自然环境的因素,D项正确;材料没有涉及迁都的政治因素,排除A项;天气问题与文化和军事因素无关,排除BC项。故选D项。

15.A

【详解】根据图片可知,胡人指的是北方少数民族人,北魏是鲜卑族建立的政权,北方少数民族以游牧为生,“黄釉胡人训狮纹扁壶”是少数民族政权北齐制作的陶器,“汉化的北魏跪人俑”体现了北方地区出现的民族交融,A项正确;图片涉及手工业和生活习俗,与灿若星辰的文坛无关,排除B项;图片展出的文物涉及手工业和生活习俗,与交通和科技无关,排除CD项。故选A项。

16.(1)图一影响:造纸术的发明便利了典籍的流传,促进了文化交流和教育的普及;深刻地影响着世界文明的发展进程,是中国对世界文明的伟大贡献之一。图二地位;祖冲之把圆周率精确到小数点后第七位数字,这项成果领先世界近千年。

(2)介绍图三:张仲景著成《伤寒杂病论》一书,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候;提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗;发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病等;这部著作奠定了中医临床医学理论的基础,为中医学的发展作出了巨大贡献。介绍图四:贾思勰著成《齐民要术》一书,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富;强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时等重要思想;是我国现存的最早的一部农书;凸显出中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世农学的发展有深远影响。

(3)图五:领域:书法;特点:《兰亭集序》摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,笔势“飘若浮云、矫若惊龙”,达到收放自如,浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。图六:领域:绘画;特点:《女史箴图》中的人物线条优美活泼,人物传神,富有个性。图七:领域:雕塑;特点:云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

【详解】(1)图一影响:根据图一信息“蔡伦改进造纸术”结合所学可知,造纸术的发明便利了典籍的流传,促进了文化交流和教育的普及,深刻地影响着世界文明的发展进程,是中国对世界文明的伟大贡献之一。图二地位:根据图二信息“祖冲之与圆周率”结合所学可知,祖冲之把圆周率精确到小数点后第七位数字,这项成果领先世界近千年。

(2)介绍图三:根据图三信息“《伤寒杂病论》”结合所学可知,张仲景著成《伤寒杂病论》一书,发展了中医学的理论和治疗方法,总结了各种疾病的症候,提出在诊断上要辩证分析病情,然后对症治疗,发展了“治未病”的思想,提倡预防疾病等。这部著作奠定了中医临床医学理论的基础,为中医学的发展作出了巨大贡献。

介绍图四:根据图四信息“《齐民要术》”结合所学可知,贾思勰著成《齐民要术》一书,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时等重要思想,是我国现存的最早的一部农书,凸显出中国古代科学家以民生为本的务实精神,对后世农学的发展有深远影响。

(3)图五:根据图五信息“《兰亭集序》”结合所学可知,图五艺术作品涉及书法领域;艺术特点是:《兰亭集序》摆脱了以往带有隶、篆的痕迹,笔势“飘若浮云、矫若惊龙”,达到收放自如,浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”。

图六:根据图六信息“《女史箴图》”结合所学可知,图六艺术作品涉及绘画领域,艺术特点是:《女史箴图》中的人物线条优美活泼,人物传神,富有个性。

图七:根据图七信息“龙门石窟北魏《帝后礼佛图》”结合所学可知,图七艺术作品涉及雕塑领域,艺术特点是:云冈石窟继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统,也吸收了外来佛教造型艺术的特点,堪称宏伟精巧的雕刻艺术品。

17.(1)社会状况:政治清明,人民安居乐业,国库充盈;诸侯王势力过大,威胁中央。

(2)政治上,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力;设立刺史制度,监视地方官吏和豪强及其子弟,加强中央对地方的控制;经济上,统一铸造五铢钱;煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价,加强朝廷对社会经济的控制,国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;思想文化上,罢黜百家,尊崇儒术;在长安兴办太学,以儒家经典作为教材,儒家思想成为正统思想,为历代沿用,影响深远。

(3)措施:任人唯贤,重视人才;实行屯田。作用:促进经济发展,有利于社会安定,示例逐渐强大,为曹操统一北方提供了条件。

【详解】(1)社会状况:根据材料可知,“国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,……京师之钱累巨万,贯朽而不可校”说明汉武帝即位之初政治清明,人民安居乐业,国库充盈;“今诸侯或连城数十,地方千里……急则阻其强而合从以逆(反叛)京师”说明汉武帝时期,诸侯王势力过大,有的诸侯王甚至举兵叛乱,威胁中央统治。

(2)措施:根据材料“规划政治制度”,结合所学可知,在政治上,针对诸侯王势力强大威胁中央统治的问题,汉武帝接受主父偃的建议,颁布“推恩令”,削弱诸侯国势力;针对地方豪强的问题,设立刺史制度,监视地方官吏和豪强及其子弟,加强中央对地方的控制。根据材料“建立币制与财政”,结合所学可知,在经济上,汉武帝将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱;将煮盐、冶铁等经营权收归国有,实行盐铁官营、专卖;同时,在全国范围内统一调配物资,平抑物价,加强朝廷对社会经济的控制,国家的财政状况有了很大改善,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础;根据材料“汉武帝塑造主流政治意识形态”,结合所学可知,在思想文化上,汉武帝接受董仲舒的建议,罢黜百家,尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想;在长安兴办太学,以儒家经典作为教材,培养儒学人才。从此,儒学居于主导地位,为历代沿用,影响深远。

(3)措施:根据材料可知,“何尝不得贤人君子与之共治天下者乎”说明曹操任人唯贤,重视人才;“是岁乃募民屯田许下,得谷百万斛”说明曹操重视发展生产,实行屯田。

作用:根据材料“得谷百万斛”可知,曹操重用人才,重视发展发展经济,实行屯田促进经济发展,有利于社会安定,势力逐渐强大,为曹操统一北方提供了条件。

18.(1)让士兵还乡务农;释放奴婢为民;实行十五税一,鼓励农业生产,轻徭薄赋等。

(2)丝绸之路是古代东西方交流的大动脉,促进中国同沿途国家和地区的农业交流;增加了中国农作物的种类;丰富了世界粮食生产的种类等。

(3)表现:使用先进的铁农具;北方作物的推广;种植面积增加和产量提高等。原因:北人南迁,带来先进工具,提供大量劳动力;南方相对安定;统治者的重视;民族交融,共同开发;自然地理条件的优越等。

(4)政府的政策;自然条件;生产工具的改进;生产技术的提高;农作物品种的引进;劳动人民的辛勤劳动等。

【详解】(1)措施:根据所学可知,为了巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝暴政速亡的教训,采取了休养生息的政策。下令“兵皆罢归家”,让士兵还家务农;将奴婢释放为平民,以增加农业劳动力;鼓励人民致力农业生产,采取轻徭薄赋的政策,减轻农民的赋税,相应地减免徭役及兵役;减轻田租,定税率为十五税一等。(任举两例即可)

(2)意义:根据材料二“经由陆上丝绸之路传入中国的域外作物主要有葡萄、苜蓿、石榴、胡豆(豌豆、蚕豆)、胡麻(芝麻)、胡瓜(黄瓜)、胡蒜(大蒜)、胡桃(核桃)、胡荽(芫荽、香菜)、胡椒、胡萝卜、菠菜、棉花、西瓜等。”结合所学可知,丝绸之路是古代东西方交流的大动脉,促进中国同沿途国家和地区的农业交流;增加了中国农作物的种类;丰富了世界粮食生产的种类等。

(3)表现:根据材料三“稻田耕作开始使用铁犁、耙、秒等铁农具,这使得北方作物麦、粟、菽等耐旱、耐寒作物在南方得到推广。”可知,南方使用北方先进的铁农具,北方作物在南方得到推广;根据材料三“南方农作物种植面积的增加和产量的提高也是这一时期南方农业跨越式发展的重要特征。”可知,南方的农作物种植面积增加和产量提高。

原因:根据所学可知,魏晋南北朝时期,北方战乱不断,大量人口南迁,为南方带去先进工具,提供大量劳动力;南方相对比较安定;统治者重视农业生产;民族交融,共同开发南方地区;自然地理条件比北方优越,这些都促进了南方地区农业的发展。

(4)因素:根据材料一西汉的休养生息政策、材料二丝绸之路、材料三江南地区的开发等知识可知,促进古代农业发展的共同因素有:政府的政策;自然条件;生产工具的改进;生产技术的提高;农作物品种的引进;劳动人民的辛勤劳动等。

19.(1)政权:蜀汉或蜀。战争:淝水之战。特征:政权并立。

(2)方向:由北向南;影响:给南方带去劳动力,促进江南地区的开发;促进了民族交融。

(3)

背景:魏晋南北朝时期,由于北方战乱,北方少数民族大量迁入中原地区,北方地区出现民族交融现象;北魏孝文帝改革实行汉化政策促进了民族交融,出现民族交融共生的繁盛景象。

表现:在民族心理上,随着经济文化交流,思想感情容易沟通,打破民族隔阂,民族间的隔阂与偏见逐渐减少;在文化上,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言;西北民族的乐器、歌舞也受到汉族人民的喜爱;在服饰、家具方面,汉族人民接受少数民族的服饰、用具等。

影响:总之,这一时期各民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,谱写了统一多民族国家民族交融、和谐共生的篇章。

【详解】(1)政权:根据所学可知,东汉灭亡后,中国历史进入三国鼎立时期,220年,曹丕废掉汉献帝,自立为帝,国号魏;221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉或蜀;229年,孙权称帝,国号吴。因此,①是蜀汉或蜀。

战争:根据所学可知,383年,前期苻坚率领80万大军,南下意欲消灭东晋,统一全国。东晋与前秦隔淝水对峙,东晋以少胜多,打败前秦,取得淝水之战的胜利。

特征:根据图示可知,东汉灭亡后,我国进入魏晋南北朝时期,除了西晋短暂统一外,三国鼎立、东晋与北方十六国政权并立,南朝与北朝政权并立,政权更替频繁。因此,从政治上说,魏晋南北朝时期的阶段特征是政权并立。

(2)方向:根据图示可知,北方民族内迁到黄河流域,中原汉人南迁到江南地区。因此,魏晋南北朝时期,人口迁移的方向是由北向南。

影响:根据所学可知,中原汉人南迁给南方带去劳动力以及先进的生产技术和生产工具,促进江南地区的开发;北方民族内迁,各民族错居杂处,促进了民族交融。

(3)背景:根据题干提示,结合所学可知,魏晋南北朝时期民族交融盛况出现的背景是魏晋南北朝时期,由于北方战乱,北方少数民族大量迁入中原地区;“孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。”说明北魏孝文帝改革促进了民族交融,出现民族交融共生的繁盛景象。说明魏晋南北朝时期民族交融的背景是少数民族内迁和统治者的改革。

表现:根据材料可知,“孝文帝改革之后,民族隔阂进一步减少。”“各民族间思想感情日益沟通,以往的‘胡’‘汉’观念逐渐淡薄”说明在民族心理上,随着经济文化交流,思想感情容易沟通,打破民族隔阂,民族间的隔阂与偏见逐渐减少;“西北地区的歌曲、音乐深受汉人的喜爱”“孝文帝改革后,汉语成为北方主要的通用语言”说明在文化上,北魏孝文帝改革后,汉语更成为北方主要的通用语言,西北民族的乐器、歌舞也受到汉族人民的喜爱;“来自北方地区的方凳、胡床等家具也流行开来,当时的北方,已经无法从服饰、发饰等外观来判定一个人的民族了。”说明在服饰、家具方面,汉族人民接受少数民族的服饰、用具等。

影响:根据所学可知,这一时期各民族的交往、交流与交融,为中华民族的发展注入了新的活力,进一步丰富了中华民族的物质文化和精神文化,谱写了统一多民族国家民族交融、和谐共生的篇章。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录