四川成都备战2024年中考历史模拟卷(四川成都专用)02(含答案)

文档属性

| 名称 | 四川成都备战2024年中考历史模拟卷(四川成都专用)02(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 953.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 21:46:29 | ||

图片预览

文档简介

备战2024年中考历史模拟卷(四川成都专用)02

(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)

1.国家主席习近平在2024年元旦,新年贺词中提到:“中国是一个伟大的国度,传承着伟大的文明……殷墟甲骨的传承……这是我们的自信之基,力量之源。”材料中提到“殷墟甲骨”出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

2.吕不韦《吕氏春秋·重己》载:“使五尺竖子引其椿(牛鼻子),而牛恣(听任)所以之,顺也。”该材料反映了春秋时期( )

A.铁器的使用 B.实行分封制

C.牛耕的使用 D.诸侯争霸

3.汉武帝下诏规定:诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。由此可知,汉武帝推行的措施是( )

A.分封制 B.推恩令 C.铸造五铢钱 D.盐铁专卖

4.《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”从材料中可以得出( )

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

5.“运河之上,贩运物品的商船,穿梭往来,一派繁荣景象。运河所经之州,如汴州等,都成为繁盛一时的都会,成为物资和人文荟萃的地方。在运河沿岸一些新兴城市中产生了柜坊、飞钱等早期汇兑的新方式。”这些现象反映了隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外贸易

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了沿岸经济的发展

6.“王安石变法”这个约定俗成的历史专用名词出自明代的《宋史纪事本末》,长期为史学界所沿用。但近年来,用“熙丰变法”取代“王安石变法”的表述已被宋史学界广泛接受。由此可知( )

A.后期研究比前期的更科学 B.历史研究受时代变迁的影响

C.约定俗成的历史缺乏价值 D.王安石的历史地位一落千丈

7.诗词是中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的史料价值。下列诗词中,反映明代抗击外来侵略的是( )

A.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

C.人生自古谁无死?留取丹心照汗青 D.上报天子下救黔首,杀尽倭奴觅个封侯

8.2022年6月14日上午在郑成功故里福建泉州南安市举行了“弘扬郑成功爱国主义精神,维护国家统一、捍卫民族尊严”为主题的纪念郑成功收复台湾360周年大会。下列关于郑成功收复台湾的说法,错误的是( )

A.是一场正义的反侵略战争 B.1662年台湾归入清朝的版图

C.收复台湾是人民的共同希望 D.郑成功被台湾同胞称为“开台圣王”

9.明清小说以其完备和丰富将叙事文学推向了极致。因其所表现的广阔的社会生活场景、丰硕的底层人物形态和丰富的社会政治理想而受到人民的喜爱和推崇。材料反映了明清小说受到人们欢迎的原因是( )

A.百姓学识逐渐提高 B.封建社会走向衰落

C.内容反映现实生活 D.题材高雅不落俗套

10.两次鸦片战争期间,列强每与清政府签订不平等条约,几乎都把增设通商口岸作为“必备条款”,第二次鸦片战争结束时,中国先后被迫开放的通商口岸多达16个。这反映了列强发动战争的本质意图是( )

A.报复中国的闭关政策 B.在中国开设工厂

C.建立军事基地,侵略亚洲他国 D.打开中国市场

11.安庆起义失败,秋瑾被捕后写下“秋风秋雨愁煞人”的绝命诗,从容就义;黄花岗起义前,林觉民写下“当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”的绝笔书,起义失败后慷慨赴死。这反映了( )

A.革命志士以身殉真理 B.民主观念已深入人心

C.革命形势燎原全国 D.民族危机空前加深

12.这次军事行动,部队从东南的群山之间到达西北的黄土高原,走了一个大写的“L”,“向沿途的大约两万万人民宣布,只有红军的道路才是解放他们的道路”。这次军事行动( )

A.标志着党创建人民军队的开始 B.使中国革命从城市转入农村

C.是党的历史上生死攸关的转折点 D.使中国革命转危为安

13.侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆建成于1985年,是中国第一座抗战类纪念馆。从纪念馆的1号门进入,墙面侧看好似一把断裂的军刀,但当我们从高空往下俯视整个纪念馆时,它是一艘和平之舟。这一设计所传达的理念是( )

A.淡忘回忆,安于现状 B.铭记历史,珍爱和平

C.勿忘国耻,彰显个性 D.遗忘过去,开创未来

14.下图是1954年发行的纪念邮票《技术革新》,邮票画面是技术革新模范王崇伦站在刨床前,耐心地回答着工人的各种问题,千分尺、圆规、三角尺、齿轮等工具图样装饰边框。该邮票体现了( )

A.国民经济比例严重失调 B.人民群众建设热情高涨

C.“一五”计划提前完成 D.社会主义制度基本建立

15.有学者认为,中国经济的发展经历了三个阶段。第一个阶段是对外开放,让世界进入中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。“让世界进入中国”开始于( )

A.中美建立外交关系 B.中国加入世界贸易组织

C.香港顺利回归祖国 D.深圳等经济特区的建立

16.2021年1—11月,海峡两岸贸易总额2982.8亿美元,同比增长27.3%。其中大陆对台出口707.7亿美元,同比增长31.2%;自台进口2275.1亿美元,同比增长26.2%。大陆新设台资企业5923个,同比增长34.7%。这说明了( )

A.两岸经济交流的加强 B.国有企业改革决策的正确

C.市场经济体制已建立 D.“一国两制”构想得以落实

17.国产电影《一个美国飞行员》首次表现了中美两国人民之间的友谊,“来华助战洋人”爱普斯坦成为新中国历史上第一个正面的美国人形象。该电影诞生的时代背景是( )

A.抗美援朝战争 B.万隆会议召开

C.中国重返联合国 D.中美两国建交

18.改革开放以来,城乡居民收入不断增加,消费总量不断增长,消费结构也不断优化,休闲娱乐成为日常生活的一部分。人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活。这主要反映出我国( )

A.生活水平提高 B.思维方式改变 C.传统观念更新 D.城市建设发展

19.伯里克利主政时期,主张由政府发放津贴鼓励贫穷公民参加公共庆典等大型活动,以及观看体育赛事、戏剧演出等。此举有利于( )

A.消灭罗马社会的矛盾 B.扩大公民的政治权利

C.保障平民的参政机会 D.发展雅典的文化事业

20.托勒密的著作《地理学》在15世纪初被译成拉丁文,其中地圆学说在欧洲日益流行;地理学家托斯堪内里根据地圆说理论在绘制世界地图时把中国和印度画在大西洋的对岸,推断从欧洲西航可达印度。这为新航路的开辟( )

A.创造了经济条件 B.提供了政治前提

C.奠定了科学理论基础 D.规定了船只航行范围

21.某学者强调:尽管大西洋把英、法、美三国永远地分隔开来,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定联系,而且也是相互影响、相互促进的。17 世纪和 18 世纪发生于大西洋两岸的这三个伟大历史事件,有着其最大的公约数。他提到的“最大的公约数”是( )

A.推翻封建统治,扫除发展障碍 B.促进了资本主义的发展

C.推翻殖民统治,赢得民族独立 D.进行殖民扩张,完成资本积累

22.1960年,英国首相麦克米伦访问非洲时说:“变革之风已经吹遍这个大陆,不管我们喜欢不喜欢,民族意识的这种增长是个政治事实。我们大家都必须承认这个事实,并且在制定国家政策时把它考虑进去。”这说明了( )

A.两极格局形成 B.世界殖民体系彻底崩溃

C.民族解放运动高涨 D.国际经济旧秩序瓦解

23.2023年是中国首次派遣成建制的部队参与联合国维和行动31周年。31年来,中国共参加近30项联合国维和行动,足迹遍布20多个国家和地区,是安理会常任理事国中派遣维和人员最多国和联合国维和行动第二大出资国。这表明中国( )

A.反对霸权主义和强权政治 B.在全球性问题上采取了积极行动

C.倡导构建人类命运共同体 D.积极参与国际事务、拓展多边外交

24.据联合国统计,随着中国、印度、巴西、南非、印尼等一大批新兴经济体快速发展,人类历史上第一次有近30亿人过上了较好生活。新兴经济体也主张对国际经济、金融秩序等进行改革,增加发展中国家的代表性和发言权,以更好地反映国际现实。由此可知( )

A.经济区域集团化趋势加强 B.南北经济发展渐趋平衡

C.世界多极化趋势逐步加强 D.国际合作开辟了新局面

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共3个小题,共52分)

25.在历史发展的长河中,民族团结和国家统一成为主流,更成为国家繁荣富强的基础。阅读下列材料,回答问题。(16分)

【民族政策】

材料一 唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原则,对周边各少数民族的首领“示之以礼”……唐朝加强了对四方民族的优待、册封、和亲以及以夷治夷政策的实施……在形式上保留当地原有统治机构或实行“监管制”,使民族事务管理走上制度化。

——摘自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

(1)根据材料一,分别写出唐朝对少数民族的管理原则和政策。(4分)

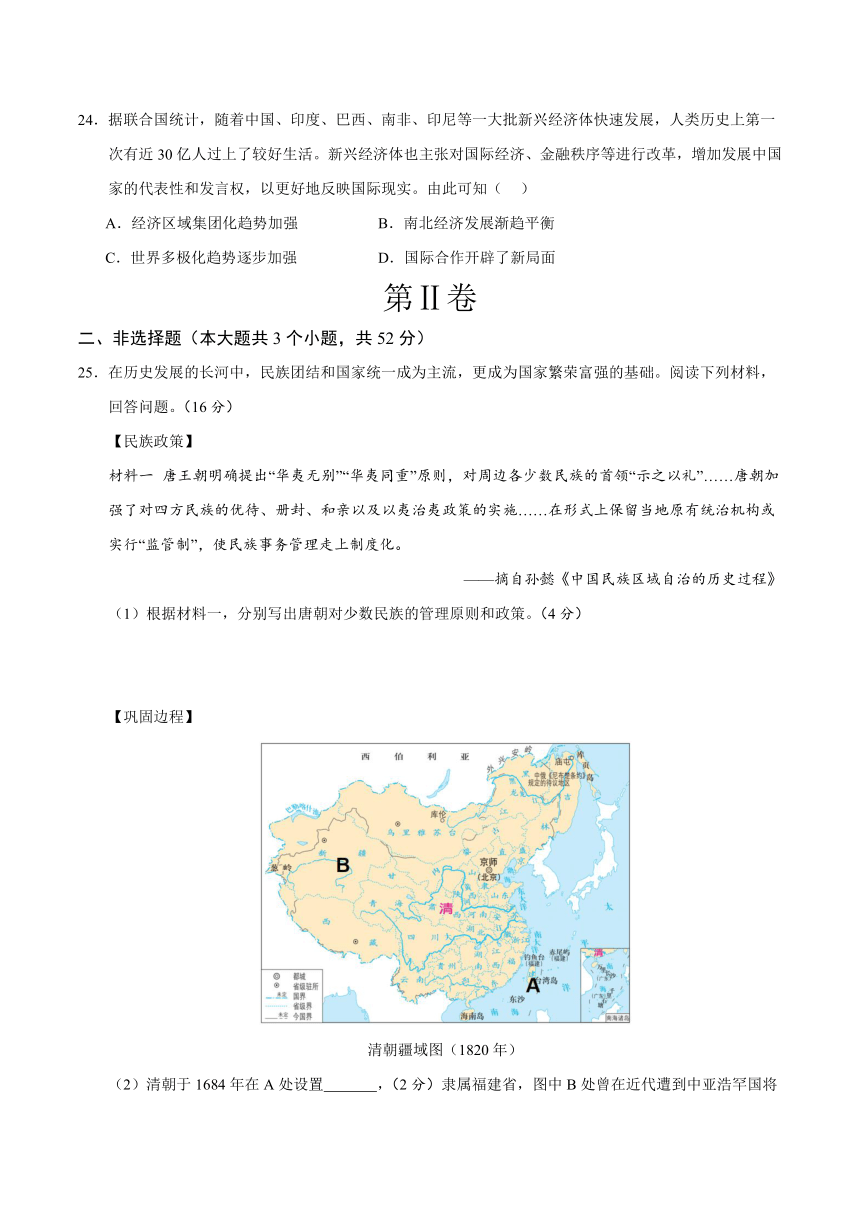

【巩固边程】

清朝疆域图(1820年)

(2)清朝于1684年在A处设置 ,(2分)隶属福建省,图中B处曾在近代遭到中亚浩罕国将领阿古柏率军占据,清政府派 收复此地。(2分)

【两岸情深】

材料三 2023年4月1日上午,马英九先生携家人来到湖南省湘潭县茶恩寺镇双阳村,在马家祖墓前祭拜祖父马立安表达慎终追远之意。回乡途中,遇到当地群众问候“欢迎回家”,马英九用湖南方言回应:“湘潭伢子回来了!”第一次回到祖籍地的马英九宣读祭祖文和受访时几度哽咽,不时拭泪。“多年来的愿望实现了!”马英九动情地说。

——摘自《文萃报》总第3231期

(3)材料三反映了海峡两岸实现和平统一的有利因素有哪些?(2分)

【捍卫统一】

材料四 林肯总统毫不迟疑地将国家统一摆在首要地位,作出历史性抉择,积极采取法律和战争手段坚决扭转分裂局面,最终维护了国家统一。

——摘编自《大国崛起》

(4)根据材料四和所学知识,写出林肯总统为“扭转分裂局面”而采取的两方面举措。(4分)

(5)通过以上探究,谈谈你对民族团结、国家统一的认识。(2分)

26.为了实现经济的持续发展,各国采取了不同的发展政策。某校九年级学生以“调整经济政策,促进经济发展”为主题,开展了学习探究活动,请你参与其中。(26分)

【苏俄政策调整】

材料一:苏维埃俄国领导人列宁说:“我们应该利用资本主义……作为小生产和社会主义之间的中间环节。作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

(1)材料一中列宁所说的“利用资本主义”指的是什么政策?(2分)该政策带来了怎样的影响?(4分)

【苏联发展之路】

材料二:斯大林强调苏联的工业化必须从重工业开始……走高速度、高积累和优先发展重工业的道路。苏联创造的工业化模式在二战以后为众多社会主义国家所仿效。苏联继续实行这一工业化发展战略直至国家解体。

——摘编自詹晓良《社会主义工业化进程中的阵痛》

(2)根据材料二,指出苏联工业化的特点。(2分)结合所学知识,简述苏联工业化所取得的成就。(4分)

材料三:……苏联模式开始形成。强调经济增长的高速度,不惜一切代价迅速增加国家经济实力和国防实力,但忽视效率。优先发展重工业和军事工业,20世纪60年代中期以后,苏联国民经济中农、轻、重之间的比例一直为2:2:6,直到苏联解体。

——摘编自孙代尧《苏联模式的历史解读》

材料四:20世纪30年代的大危机,给资本主义世界带来巨大灾难,但是,它却给苏联工业化的发展提供了有利时机。1931年苏联购买的机器设备约占世界机器设备出口总额的三分之一,1932年上升到50%左右。……1936年苏联的一个文件报导,1932年在重工业部门工作的各种外国专家约有6800人。……1929-1932年间,美国出现了大的不景气,工程师们去苏联是由于他们在美国找不到工作。在1926年以前,苏联只从西方得到数量不大的短期公司贷款,而且利率高达15%-20%。……1935年,苏联从德国获得它历史上得到的第一笔财政货款,期限5年,利率仅6%。

——萨顿《西方技术与苏联经济的发展(1930-1945)》

(3)根据材料三并结合所学知识,指出苏联模式形成的标志。(2分)简述苏联模式带来的影响。(4分)根据材料四,指出30年代的大危机为苏联工业化提供了哪些有利条件? (2分)

【罗斯福新政】

材料五:1933年3月,罗斯福政府组建民间资源保护队,完成了百万青年人的就业,建造防护林带、森林防火、防治病虫害等。1933年5月,由罗斯福提出的田纳西河流域管理局法案被国会通过,带动田纳西河流域的人民实现就近就业。在公共工程计划中明确设立了联邦艺术家计划,联邦作家计划,联邦戏剧计划,用以解决各类知识分子和技术人才的就业与贫困问题。专门设立全国青年管理处,指导帮助将近150万高中生,60万大学生找到了兼职工作。

——摘编自李平《罗斯福新政中的就业政策及其启示》

(4)结合所学知识,指出造成美国大危机的根本原因是什么?(2分)根据材料五并结合所学知识,概括罗斯福新政有关就业措施的特点。(2分)

(5)综合上述材料,指出各国在“调整经济政策,促进社会经济发展”的过程中应当注意哪些问题?(2分)

27.2023年是中国提出“一带一路”倡议十周年,“一带一路”战略构想旨在借助“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,链接中国与世界。(10分)

下面是某同学为组织丝绸之路图片展所收集的图片。李明同学想从上述图片中任选两幅,撰写一段150字左右的讲解词,让同学们可以设身处地的感受到丝绸之路带来的交往交流。请你帮助他。

图一 汉武帝茂陵出土的鎏金铜马(具有中亚汗血宝马风格) 图二 龟兹出土的五铢钱(其外形酷似汉武帝时铸造的五铢钱) 图三 胡豆(汉代时从西域传入) 图四 新疆罗布泊(古楼兰遗址)出土的汉代丝绸碎片

参考答案

第Ⅰ卷

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C B C D B D B C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D B B D A D A D C

21 22 23 24

B C B C

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共3个小题,共52分)

25.(16分)

【答案】(1)原则:“华夷无别”“华夷同重”。(2分)政策:开明的民族政策。(2分)

(2)台湾府(2分) 左宗棠(2分)

(3)海峡两岸都是炎黄子孙,同根同源。(2分)

(4)领导南北战争;颁布《解放黑人奴隶宣言》和《宅地法》。(4分)

(5)国家统一是民族团结的基础,民族团结有利于国家发展和统一。(2分)

26.(26分)

【答案】(1)政策:新经济政策。(2分)

影响:促进了国民经济迅速恢复和发展,使工农联盟得到了巩固,也有利于苏维埃政权的稳定,为苏俄的经济改革和发展提供了政治保证。(4分)

(2)特点:优先发展重工业。(2分)

成就:形成了比较齐全的工业体系,实现了国家工业化;国民经济结构发生了改变,工业在国民经济中占重要地位;到1937年,苏联工业生产总值位居欧洲第一位、世界第二位。(4分)

(3)标志:1936年苏联新宪法的颁布。(2分)影响:积极影响:使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础;为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。消极影响:排斥市场经济,实行单一的计划管理,使经济发展的动力和活力受到严重束缚;片面发展重工业,造成国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。(4分)

有利条件:在经济危机打击下,资本主义世界大量技术人才失业,西方国家也面临着严重的商品、资金和市场的问题,有利于苏联引进技术、设备、人才和资金,加快工业化建设。(2分)

(4)根本原因:生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾。(2分)

特点:国家加强对经济的干预和指导。(2分)

(5)问题:注意市场经济与政府调控相结合;注意轻工业和重工业的发展相协调。(2分)

27.(10分)

【答案】【示例】西汉时,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术经丝绸之路传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马等以及多种乐器和歌舞传入中原。汉武帝茂陵出土的鎏金铜马,具有中亚汗血宝马风格;我们今天吃的蚕豆在西汉时称为胡豆,就是汉代时从西域传入的。这些史实说明了丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的经济文化交流和发展。(10分)

(考试时间:90分钟 试卷满分:100分)

注意事项:

1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。

2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。

3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

第Ⅰ卷

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)

1.国家主席习近平在2024年元旦,新年贺词中提到:“中国是一个伟大的国度,传承着伟大的文明……殷墟甲骨的传承……这是我们的自信之基,力量之源。”材料中提到“殷墟甲骨”出现在( )

A.夏朝 B.商朝 C.西周 D.东周

2.吕不韦《吕氏春秋·重己》载:“使五尺竖子引其椿(牛鼻子),而牛恣(听任)所以之,顺也。”该材料反映了春秋时期( )

A.铁器的使用 B.实行分封制

C.牛耕的使用 D.诸侯争霸

3.汉武帝下诏规定:诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小。由此可知,汉武帝推行的措施是( )

A.分封制 B.推恩令 C.铸造五铢钱 D.盐铁专卖

4.《晋书·食货志》记载东晋后期南方的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”从材料中可以得出( )

A.三国鼎立局面形成 B.文学艺术繁荣发展

C.江南地区得到开发 D.南方经济超过北方

5.“运河之上,贩运物品的商船,穿梭往来,一派繁荣景象。运河所经之州,如汴州等,都成为繁盛一时的都会,成为物资和人文荟萃的地方。在运河沿岸一些新兴城市中产生了柜坊、飞钱等早期汇兑的新方式。”这些现象反映了隋朝大运河的开通( )

A.实现了南北方统一 B.推动了隋朝的对外贸易

C.加速了隋朝的灭亡 D.促进了沿岸经济的发展

6.“王安石变法”这个约定俗成的历史专用名词出自明代的《宋史纪事本末》,长期为史学界所沿用。但近年来,用“熙丰变法”取代“王安石变法”的表述已被宋史学界广泛接受。由此可知( )

A.后期研究比前期的更科学 B.历史研究受时代变迁的影响

C.约定俗成的历史缺乏价值 D.王安石的历史地位一落千丈

7.诗词是中华民族在历史发展过程中创造的精神财富,不仅具有很高的文学价值,而且还有一定的史料价值。下列诗词中,反映明代抗击外来侵略的是( )

A.故垒西边,人道是,三国周郎赤壁 B.长风破浪会有时,直挂云帆济沧海

C.人生自古谁无死?留取丹心照汗青 D.上报天子下救黔首,杀尽倭奴觅个封侯

8.2022年6月14日上午在郑成功故里福建泉州南安市举行了“弘扬郑成功爱国主义精神,维护国家统一、捍卫民族尊严”为主题的纪念郑成功收复台湾360周年大会。下列关于郑成功收复台湾的说法,错误的是( )

A.是一场正义的反侵略战争 B.1662年台湾归入清朝的版图

C.收复台湾是人民的共同希望 D.郑成功被台湾同胞称为“开台圣王”

9.明清小说以其完备和丰富将叙事文学推向了极致。因其所表现的广阔的社会生活场景、丰硕的底层人物形态和丰富的社会政治理想而受到人民的喜爱和推崇。材料反映了明清小说受到人们欢迎的原因是( )

A.百姓学识逐渐提高 B.封建社会走向衰落

C.内容反映现实生活 D.题材高雅不落俗套

10.两次鸦片战争期间,列强每与清政府签订不平等条约,几乎都把增设通商口岸作为“必备条款”,第二次鸦片战争结束时,中国先后被迫开放的通商口岸多达16个。这反映了列强发动战争的本质意图是( )

A.报复中国的闭关政策 B.在中国开设工厂

C.建立军事基地,侵略亚洲他国 D.打开中国市场

11.安庆起义失败,秋瑾被捕后写下“秋风秋雨愁煞人”的绝命诗,从容就义;黄花岗起义前,林觉民写下“当亦乐牺牲吾身与汝身之福利,为天下人谋永福也”的绝笔书,起义失败后慷慨赴死。这反映了( )

A.革命志士以身殉真理 B.民主观念已深入人心

C.革命形势燎原全国 D.民族危机空前加深

12.这次军事行动,部队从东南的群山之间到达西北的黄土高原,走了一个大写的“L”,“向沿途的大约两万万人民宣布,只有红军的道路才是解放他们的道路”。这次军事行动( )

A.标志着党创建人民军队的开始 B.使中国革命从城市转入农村

C.是党的历史上生死攸关的转折点 D.使中国革命转危为安

13.侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆建成于1985年,是中国第一座抗战类纪念馆。从纪念馆的1号门进入,墙面侧看好似一把断裂的军刀,但当我们从高空往下俯视整个纪念馆时,它是一艘和平之舟。这一设计所传达的理念是( )

A.淡忘回忆,安于现状 B.铭记历史,珍爱和平

C.勿忘国耻,彰显个性 D.遗忘过去,开创未来

14.下图是1954年发行的纪念邮票《技术革新》,邮票画面是技术革新模范王崇伦站在刨床前,耐心地回答着工人的各种问题,千分尺、圆规、三角尺、齿轮等工具图样装饰边框。该邮票体现了( )

A.国民经济比例严重失调 B.人民群众建设热情高涨

C.“一五”计划提前完成 D.社会主义制度基本建立

15.有学者认为,中国经济的发展经历了三个阶段。第一个阶段是对外开放,让世界进入中国;第二个阶段还是对外开放,但中国开始走向世界;第三个阶段依然是对外开放,中国已经开始改变世界了。“让世界进入中国”开始于( )

A.中美建立外交关系 B.中国加入世界贸易组织

C.香港顺利回归祖国 D.深圳等经济特区的建立

16.2021年1—11月,海峡两岸贸易总额2982.8亿美元,同比增长27.3%。其中大陆对台出口707.7亿美元,同比增长31.2%;自台进口2275.1亿美元,同比增长26.2%。大陆新设台资企业5923个,同比增长34.7%。这说明了( )

A.两岸经济交流的加强 B.国有企业改革决策的正确

C.市场经济体制已建立 D.“一国两制”构想得以落实

17.国产电影《一个美国飞行员》首次表现了中美两国人民之间的友谊,“来华助战洋人”爱普斯坦成为新中国历史上第一个正面的美国人形象。该电影诞生的时代背景是( )

A.抗美援朝战争 B.万隆会议召开

C.中国重返联合国 D.中美两国建交

18.改革开放以来,城乡居民收入不断增加,消费总量不断增长,消费结构也不断优化,休闲娱乐成为日常生活的一部分。人们开始注重和享受文化、旅游、健身等多种休闲生活。这主要反映出我国( )

A.生活水平提高 B.思维方式改变 C.传统观念更新 D.城市建设发展

19.伯里克利主政时期,主张由政府发放津贴鼓励贫穷公民参加公共庆典等大型活动,以及观看体育赛事、戏剧演出等。此举有利于( )

A.消灭罗马社会的矛盾 B.扩大公民的政治权利

C.保障平民的参政机会 D.发展雅典的文化事业

20.托勒密的著作《地理学》在15世纪初被译成拉丁文,其中地圆学说在欧洲日益流行;地理学家托斯堪内里根据地圆说理论在绘制世界地图时把中国和印度画在大西洋的对岸,推断从欧洲西航可达印度。这为新航路的开辟( )

A.创造了经济条件 B.提供了政治前提

C.奠定了科学理论基础 D.规定了船只航行范围

21.某学者强调:尽管大西洋把英、法、美三国永远地分隔开来,但三国的革命作为资产阶级革命不仅有一定联系,而且也是相互影响、相互促进的。17 世纪和 18 世纪发生于大西洋两岸的这三个伟大历史事件,有着其最大的公约数。他提到的“最大的公约数”是( )

A.推翻封建统治,扫除发展障碍 B.促进了资本主义的发展

C.推翻殖民统治,赢得民族独立 D.进行殖民扩张,完成资本积累

22.1960年,英国首相麦克米伦访问非洲时说:“变革之风已经吹遍这个大陆,不管我们喜欢不喜欢,民族意识的这种增长是个政治事实。我们大家都必须承认这个事实,并且在制定国家政策时把它考虑进去。”这说明了( )

A.两极格局形成 B.世界殖民体系彻底崩溃

C.民族解放运动高涨 D.国际经济旧秩序瓦解

23.2023年是中国首次派遣成建制的部队参与联合国维和行动31周年。31年来,中国共参加近30项联合国维和行动,足迹遍布20多个国家和地区,是安理会常任理事国中派遣维和人员最多国和联合国维和行动第二大出资国。这表明中国( )

A.反对霸权主义和强权政治 B.在全球性问题上采取了积极行动

C.倡导构建人类命运共同体 D.积极参与国际事务、拓展多边外交

24.据联合国统计,随着中国、印度、巴西、南非、印尼等一大批新兴经济体快速发展,人类历史上第一次有近30亿人过上了较好生活。新兴经济体也主张对国际经济、金融秩序等进行改革,增加发展中国家的代表性和发言权,以更好地反映国际现实。由此可知( )

A.经济区域集团化趋势加强 B.南北经济发展渐趋平衡

C.世界多极化趋势逐步加强 D.国际合作开辟了新局面

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共3个小题,共52分)

25.在历史发展的长河中,民族团结和国家统一成为主流,更成为国家繁荣富强的基础。阅读下列材料,回答问题。(16分)

【民族政策】

材料一 唐王朝明确提出“华夷无别”“华夷同重”原则,对周边各少数民族的首领“示之以礼”……唐朝加强了对四方民族的优待、册封、和亲以及以夷治夷政策的实施……在形式上保留当地原有统治机构或实行“监管制”,使民族事务管理走上制度化。

——摘自孙懿《中国民族区域自治的历史过程》

(1)根据材料一,分别写出唐朝对少数民族的管理原则和政策。(4分)

【巩固边程】

清朝疆域图(1820年)

(2)清朝于1684年在A处设置 ,(2分)隶属福建省,图中B处曾在近代遭到中亚浩罕国将领阿古柏率军占据,清政府派 收复此地。(2分)

【两岸情深】

材料三 2023年4月1日上午,马英九先生携家人来到湖南省湘潭县茶恩寺镇双阳村,在马家祖墓前祭拜祖父马立安表达慎终追远之意。回乡途中,遇到当地群众问候“欢迎回家”,马英九用湖南方言回应:“湘潭伢子回来了!”第一次回到祖籍地的马英九宣读祭祖文和受访时几度哽咽,不时拭泪。“多年来的愿望实现了!”马英九动情地说。

——摘自《文萃报》总第3231期

(3)材料三反映了海峡两岸实现和平统一的有利因素有哪些?(2分)

【捍卫统一】

材料四 林肯总统毫不迟疑地将国家统一摆在首要地位,作出历史性抉择,积极采取法律和战争手段坚决扭转分裂局面,最终维护了国家统一。

——摘编自《大国崛起》

(4)根据材料四和所学知识,写出林肯总统为“扭转分裂局面”而采取的两方面举措。(4分)

(5)通过以上探究,谈谈你对民族团结、国家统一的认识。(2分)

26.为了实现经济的持续发展,各国采取了不同的发展政策。某校九年级学生以“调整经济政策,促进经济发展”为主题,开展了学习探究活动,请你参与其中。(26分)

【苏俄政策调整】

材料一:苏维埃俄国领导人列宁说:“我们应该利用资本主义……作为小生产和社会主义之间的中间环节。作为提高生产力的手段、途径、方法和方式。”

(1)材料一中列宁所说的“利用资本主义”指的是什么政策?(2分)该政策带来了怎样的影响?(4分)

【苏联发展之路】

材料二:斯大林强调苏联的工业化必须从重工业开始……走高速度、高积累和优先发展重工业的道路。苏联创造的工业化模式在二战以后为众多社会主义国家所仿效。苏联继续实行这一工业化发展战略直至国家解体。

——摘编自詹晓良《社会主义工业化进程中的阵痛》

(2)根据材料二,指出苏联工业化的特点。(2分)结合所学知识,简述苏联工业化所取得的成就。(4分)

材料三:……苏联模式开始形成。强调经济增长的高速度,不惜一切代价迅速增加国家经济实力和国防实力,但忽视效率。优先发展重工业和军事工业,20世纪60年代中期以后,苏联国民经济中农、轻、重之间的比例一直为2:2:6,直到苏联解体。

——摘编自孙代尧《苏联模式的历史解读》

材料四:20世纪30年代的大危机,给资本主义世界带来巨大灾难,但是,它却给苏联工业化的发展提供了有利时机。1931年苏联购买的机器设备约占世界机器设备出口总额的三分之一,1932年上升到50%左右。……1936年苏联的一个文件报导,1932年在重工业部门工作的各种外国专家约有6800人。……1929-1932年间,美国出现了大的不景气,工程师们去苏联是由于他们在美国找不到工作。在1926年以前,苏联只从西方得到数量不大的短期公司贷款,而且利率高达15%-20%。……1935年,苏联从德国获得它历史上得到的第一笔财政货款,期限5年,利率仅6%。

——萨顿《西方技术与苏联经济的发展(1930-1945)》

(3)根据材料三并结合所学知识,指出苏联模式形成的标志。(2分)简述苏联模式带来的影响。(4分)根据材料四,指出30年代的大危机为苏联工业化提供了哪些有利条件? (2分)

【罗斯福新政】

材料五:1933年3月,罗斯福政府组建民间资源保护队,完成了百万青年人的就业,建造防护林带、森林防火、防治病虫害等。1933年5月,由罗斯福提出的田纳西河流域管理局法案被国会通过,带动田纳西河流域的人民实现就近就业。在公共工程计划中明确设立了联邦艺术家计划,联邦作家计划,联邦戏剧计划,用以解决各类知识分子和技术人才的就业与贫困问题。专门设立全国青年管理处,指导帮助将近150万高中生,60万大学生找到了兼职工作。

——摘编自李平《罗斯福新政中的就业政策及其启示》

(4)结合所学知识,指出造成美国大危机的根本原因是什么?(2分)根据材料五并结合所学知识,概括罗斯福新政有关就业措施的特点。(2分)

(5)综合上述材料,指出各国在“调整经济政策,促进社会经济发展”的过程中应当注意哪些问题?(2分)

27.2023年是中国提出“一带一路”倡议十周年,“一带一路”战略构想旨在借助“丝绸之路”这一历史符号,沟通历史与未来,链接中国与世界。(10分)

下面是某同学为组织丝绸之路图片展所收集的图片。李明同学想从上述图片中任选两幅,撰写一段150字左右的讲解词,让同学们可以设身处地的感受到丝绸之路带来的交往交流。请你帮助他。

图一 汉武帝茂陵出土的鎏金铜马(具有中亚汗血宝马风格) 图二 龟兹出土的五铢钱(其外形酷似汉武帝时铸造的五铢钱) 图三 胡豆(汉代时从西域传入) 图四 新疆罗布泊(古楼兰遗址)出土的汉代丝绸碎片

参考答案

第Ⅰ卷

一、选择题(本题共24小题,每小题2分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合要求的)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B C B C D B D B C D

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D B B D A D A D C

21 22 23 24

B C B C

第Ⅱ卷

二、非选择题(本大题共3个小题,共52分)

25.(16分)

【答案】(1)原则:“华夷无别”“华夷同重”。(2分)政策:开明的民族政策。(2分)

(2)台湾府(2分) 左宗棠(2分)

(3)海峡两岸都是炎黄子孙,同根同源。(2分)

(4)领导南北战争;颁布《解放黑人奴隶宣言》和《宅地法》。(4分)

(5)国家统一是民族团结的基础,民族团结有利于国家发展和统一。(2分)

26.(26分)

【答案】(1)政策:新经济政策。(2分)

影响:促进了国民经济迅速恢复和发展,使工农联盟得到了巩固,也有利于苏维埃政权的稳定,为苏俄的经济改革和发展提供了政治保证。(4分)

(2)特点:优先发展重工业。(2分)

成就:形成了比较齐全的工业体系,实现了国家工业化;国民经济结构发生了改变,工业在国民经济中占重要地位;到1937年,苏联工业生产总值位居欧洲第一位、世界第二位。(4分)

(3)标志:1936年苏联新宪法的颁布。(2分)影响:积极影响:使苏联在较短的时间内实现了工业化,奠定了强大国家的基础;为取得卫国战争的胜利创造了物质条件,为苏联赢得了巨大的国际声誉。消极影响:排斥市场经济,实行单一的计划管理,使经济发展的动力和活力受到严重束缚;片面发展重工业,造成国民经济比例失调,农业和轻工业长期落后,消费水平相对较低。(4分)

有利条件:在经济危机打击下,资本主义世界大量技术人才失业,西方国家也面临着严重的商品、资金和市场的问题,有利于苏联引进技术、设备、人才和资金,加快工业化建设。(2分)

(4)根本原因:生产的社会化和生产资料私人占有之间的矛盾。(2分)

特点:国家加强对经济的干预和指导。(2分)

(5)问题:注意市场经济与政府调控相结合;注意轻工业和重工业的发展相协调。(2分)

27.(10分)

【答案】【示例】西汉时,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术经丝绸之路传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马等以及多种乐器和歌舞传入中原。汉武帝茂陵出土的鎏金铜马,具有中亚汗血宝马风格;我们今天吃的蚕豆在西汉时称为胡豆,就是汉代时从西域传入的。这些史实说明了丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,促进了中国同其他国家和地区的经济文化交流和发展。(10分)

同课章节目录