陕西省西安市长安区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市长安区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末试题(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度第一学期期末学习评价七年级历史试卷

注意事项:

1.本试卷分为第一部分(选择题)和第二部分(非选择题)。全卷共6页,总分100分。考试时间60分钟。

2.领到试卷和答题卡后,请用0.5毫米黑色墨水签字笔,分别在试卷和答题卡上填写姓名和准考证号。

3.请在答题卡上各题的指定区域内作答,否则作答无效。

4.考试结束,本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题)

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题意)

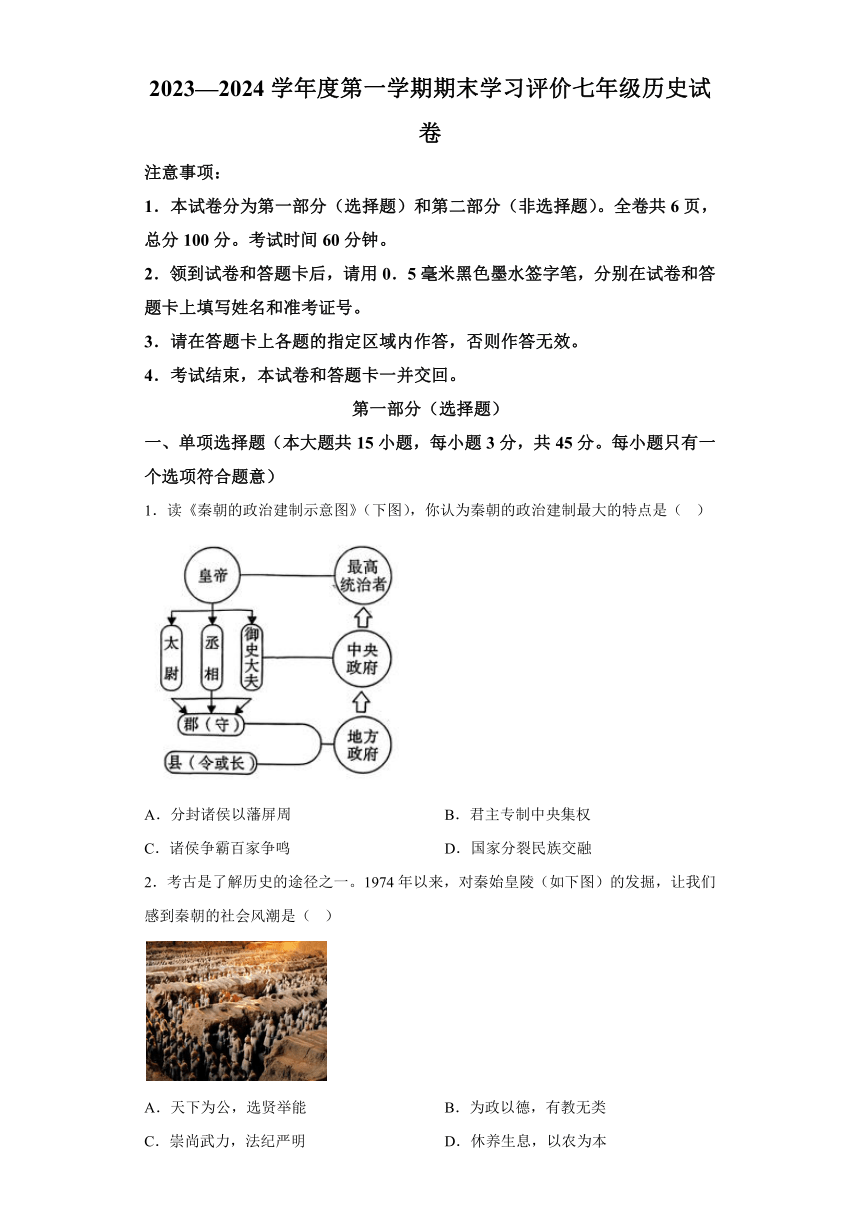

1.读《秦朝的政治建制示意图》(下图),你认为秦朝的政治建制最大的特点是( )

A.分封诸侯以藩屏周 B.君主专制中央集权

C.诸侯争霸百家争鸣 D.国家分裂民族交融

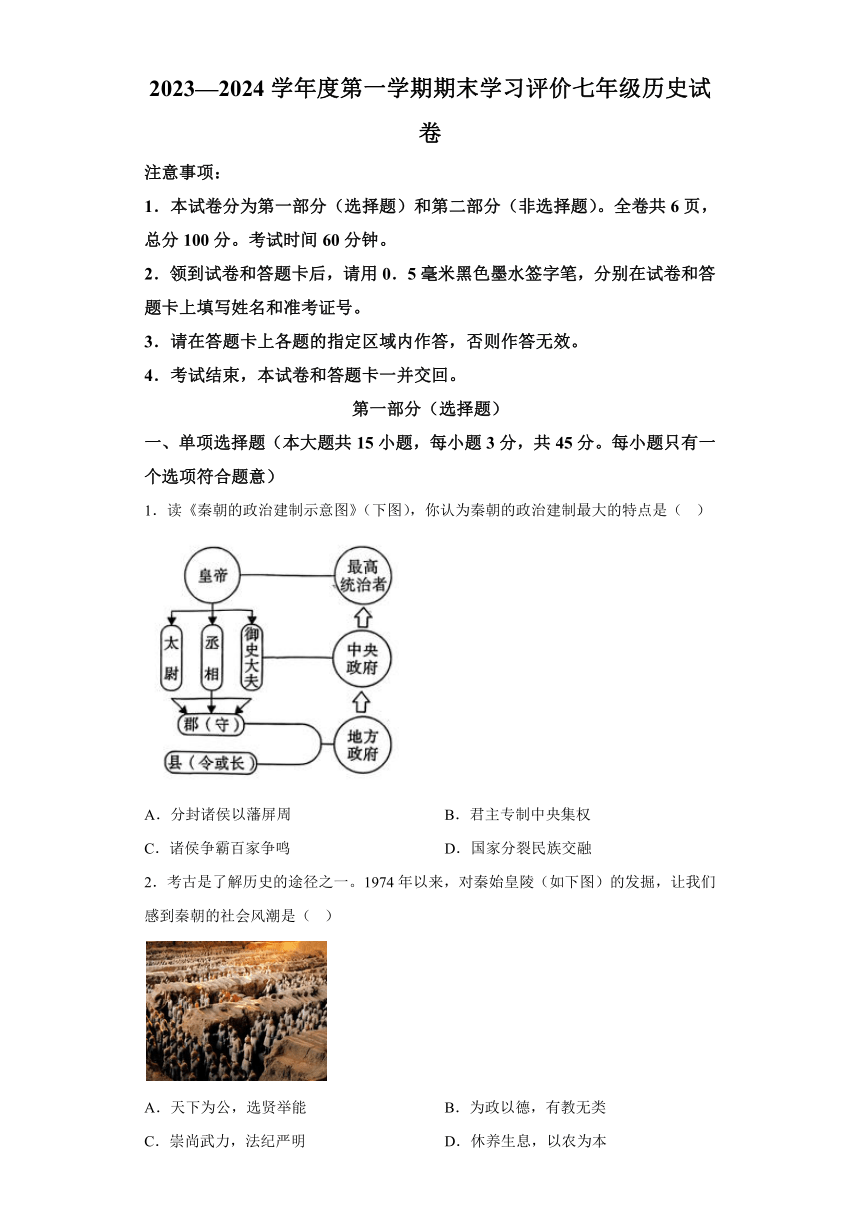

2.考古是了解历史的途径之一。1974年以来,对秦始皇陵(如下图)的发掘,让我们感到秦朝的社会风潮是( )

A.天下为公,选贤举能 B.为政以德,有教无类

C.崇尚武力,法纪严明 D.休养生息,以农为本

3.《史记》记载一故事:“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”这是哪一成语的出处?( )

A.退避三舍 B.一鼓作气 C.百发百中 D.破釜沉舟

4.《汉书》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。材料中“作业”应指( )

A.农业生产 B.水利工程 C.自然灾害 D.赋役制度

5.《汉书》记载,“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”。这段材料是对什么历史史实的赞美( )

A.尧舜禹的禅让 B.西周分封诸侯 C.秦统一六国 D.西汉文景之治

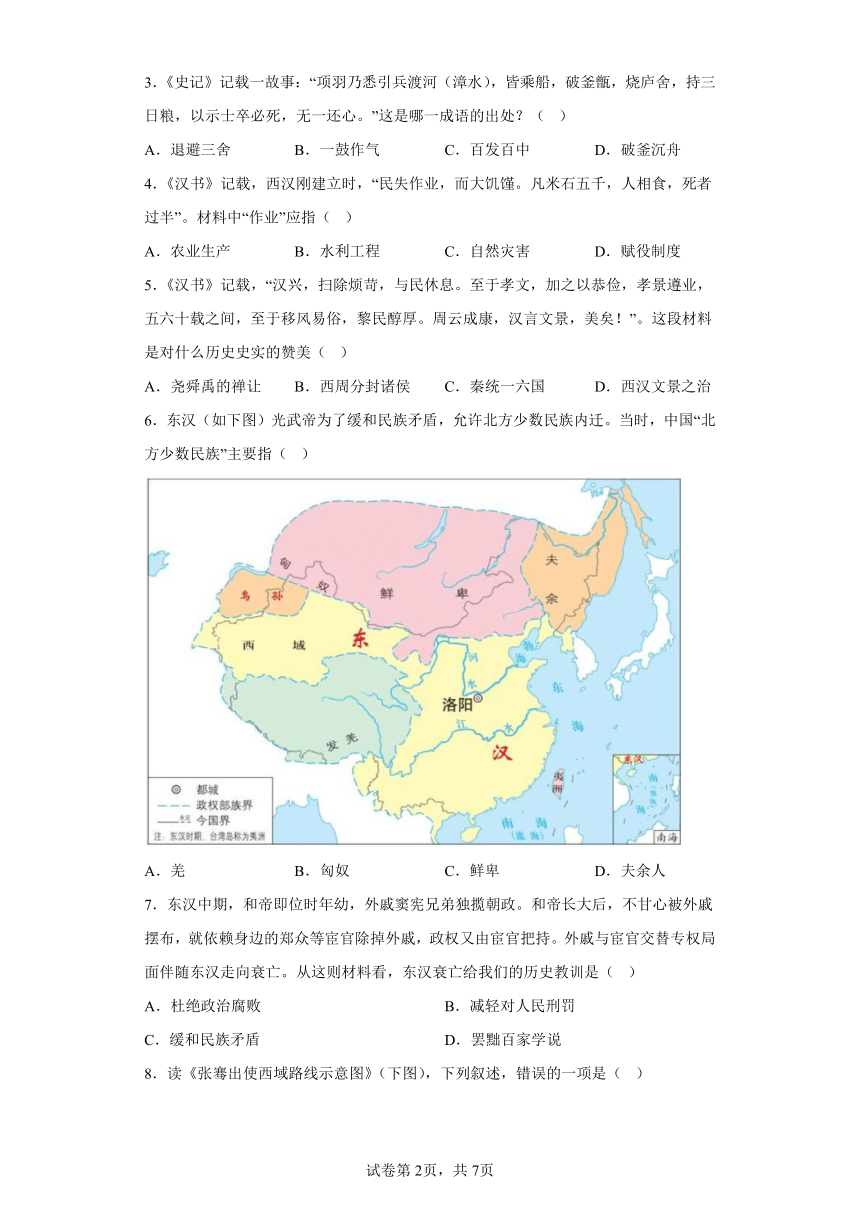

6.东汉(如下图)光武帝为了缓和民族矛盾,允许北方少数民族内迁。当时,中国“北方少数民族”主要指( )

A.羌 B.匈奴 C.鲜卑 D.夫余人

7.东汉中期,和帝即位时年幼,外戚窦宪兄弟独揽朝政。和帝长大后,不甘心被外戚摆布,就依赖身边的郑众等宦官除掉外戚,政权又由宦官把持。外戚与宦官交替专权局面伴随东汉走向衰亡。从这则材料看,东汉衰亡给我们的历史教训是( )

A.杜绝政治腐败 B.减轻对人民刑罚

C.缓和民族矛盾 D.罢黜百家学说

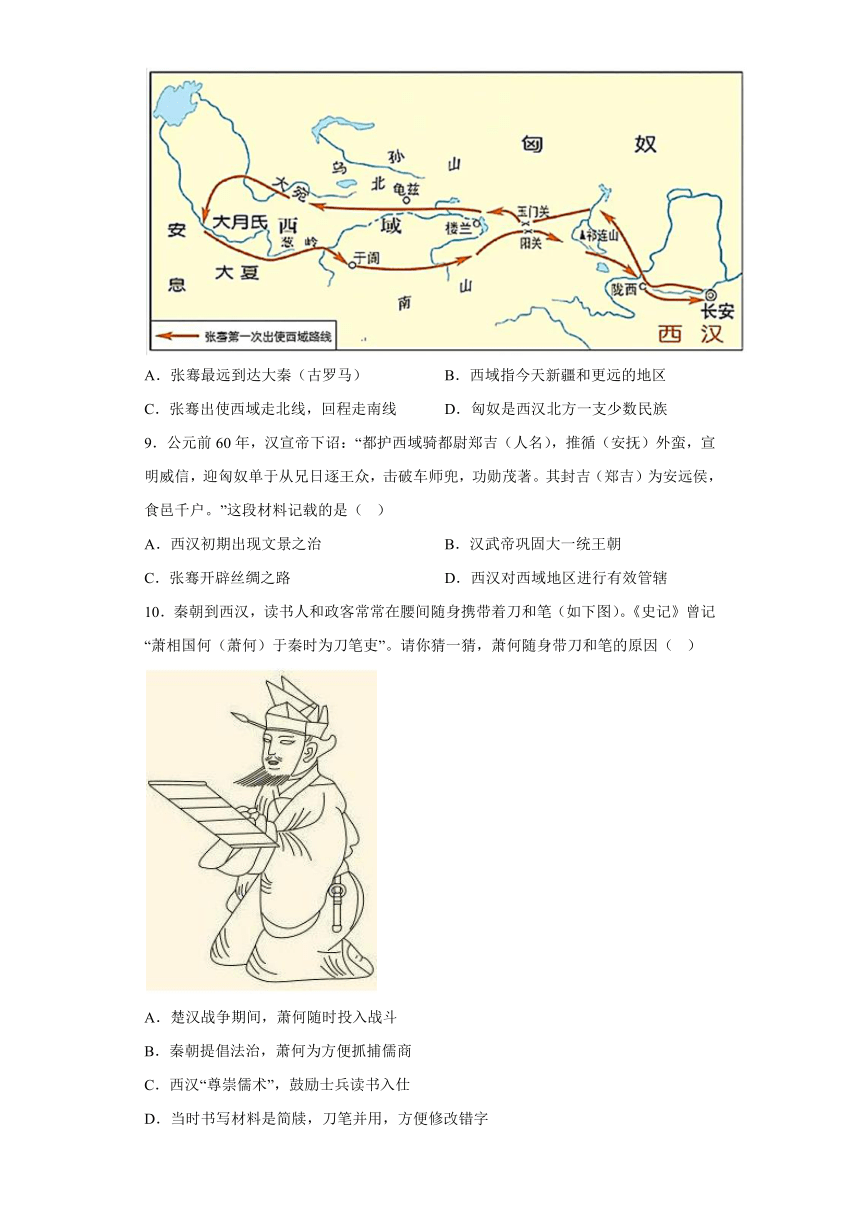

8.读《张骞出使西域路线示意图》(下图),下列叙述,错误的一项是( )

A.张骞最远到达大秦(古罗马) B.西域指今天新疆和更远的地区

C.张骞出使西域走北线,回程走南线 D.匈奴是西汉北方一支少数民族

9.公元前60年,汉宣帝下诏:“都护西域骑都尉郑吉(人名),推循(安抚)外蛮,宣明威信,迎匈奴单于从兄日逐王众,击破车师兜,功勋茂著。其封吉(郑吉)为安远侯,食邑千户。”这段材料记载的是( )

A.西汉初期出现文景之治 B.汉武帝巩固大一统王朝

C.张骞开辟丝绸之路 D.西汉对西域地区进行有效管辖

10.秦朝到西汉,读书人和政客常常在腰间随身携带着刀和笔(如下图)。《史记》曾记“萧相国何(萧何)于秦时为刀笔吏”。请你猜一猜,萧何随身带刀和笔的原因( )

A.楚汉战争期间,萧何随时投入战斗

B.秦朝提倡法治,萧何为方便抓捕儒商

C.西汉“尊崇儒术”,鼓励士兵读书入仕

D.当时书写材料是简牍,刀笔并用,方便修改错字

11.《史记》一共130篇,分别是本纪(帝王)12篇,世家(大族)30篇,书8篇,表10篇,列传(英雄人物)70篇。从《史记》的编排组成看,此书以什么为中心叙述历史( )

A.经济 B.文化 C.事件 D.人物

12.相传,禹治水有功,被人们称“大禹”;战国后期,李冰修建了都江堰,使成都平原变成“天府之国”;汉武帝在位时,亲临现场,堵塞住黄河水患;三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车。对以上史实概括最准确全面的一项是( )

A.中国历史悠久 B.中国古代统一与分裂交替出现

C.重视农业是中国的传统 D.水患一直是国家安全的威胁

13.《晋书》记载:“天下(南方)无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足。”材料中出现“谷”“家给人足”现象的原因是( )

①东晋社会比较安定 ②南迁的人口开垦了大量荒地

③采用育秧技术,提高粮食产量 ④建康等城市商业活跃

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”贾思勰在种谷这件事上强调( )

A.国家要推行休养生息政策 B.种谷人要因地制宜,遵循自然规律

C.国家要大力兴修水利工程 D.种谷人要使用新工具,提高效率

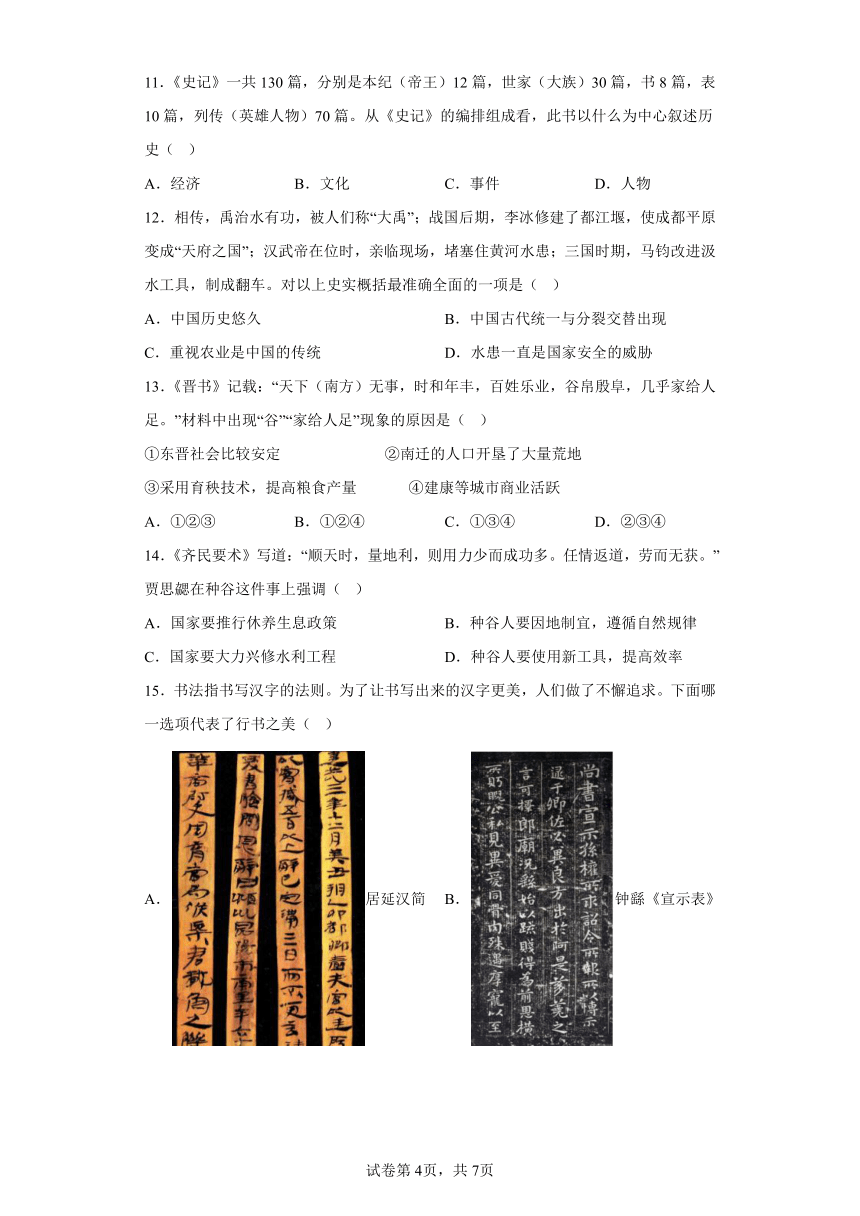

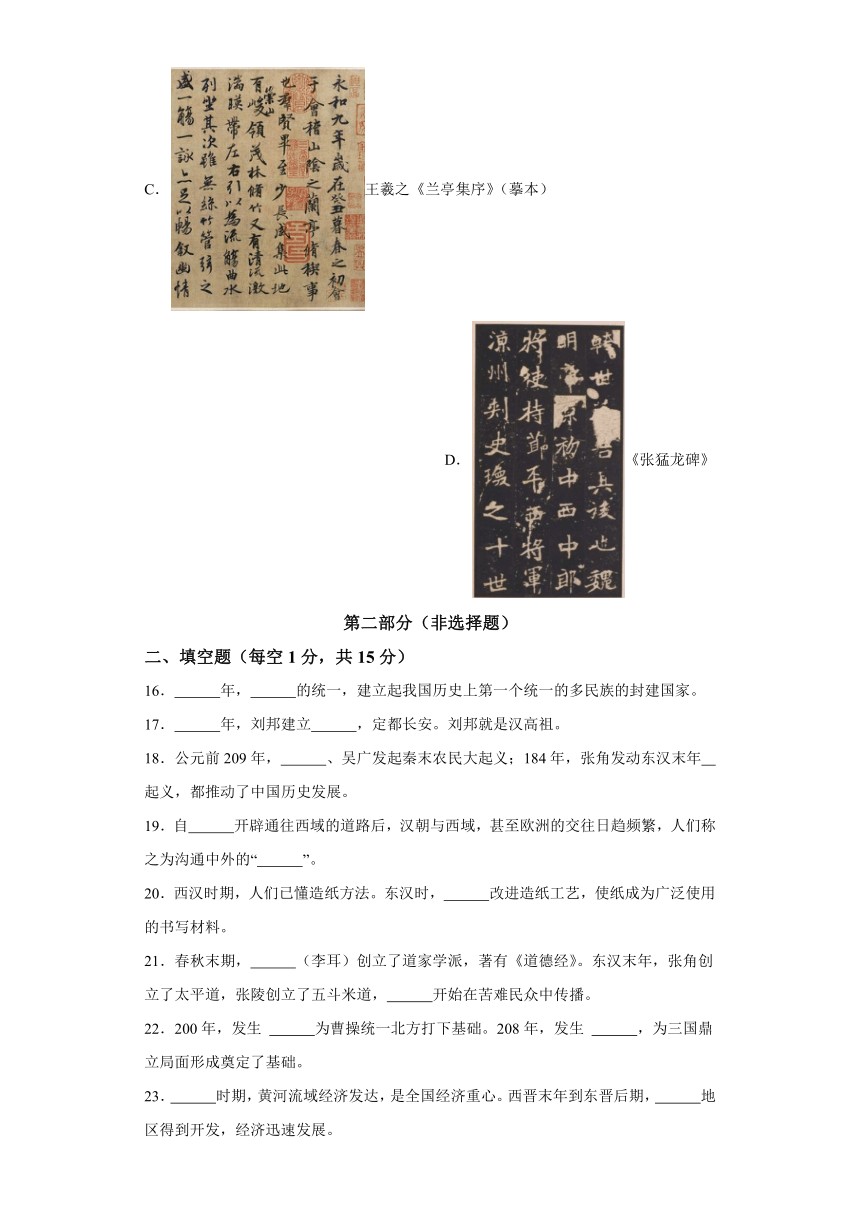

15.书法指书写汉字的法则。为了让书写出来的汉字更美,人们做了不懈追求。下面哪一选项代表了行书之美( )

A.居延汉简 B.钟繇《宣示表》

C.王羲之《兰亭集序》(摹本) D.《张猛龙碑》

第二部分(非选择题)

二、填空题(每空1分,共15分)

16. 年, 的统一,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

17. 年,刘邦建立 ,定都长安。刘邦就是汉高祖。

18.公元前209年, 、吴广发起秦末农民大起义;184年,张角发动东汉末年 起义,都推动了中国历史发展。

19.自 开辟通往西域的道路后,汉朝与西域,甚至欧洲的交往日趋频繁,人们称之为沟通中外的“ ”。

20.西汉时期,人们已懂造纸方法。东汉时, 改进造纸工艺,使纸成为广泛使用的书写材料。

21.春秋末期, (李耳)创立了道家学派,著有《道德经》。东汉末年,张角创立了太平道,张陵创立了五斗米道, 开始在苦难民众中传播。

22.200年,发生 为曹操统一北方打下基础。208年,发生 ,为三国鼎立局面形成奠定了基础。

23. 时期,黄河流域经济发达,是全国经济重心。西晋末年到东晋后期, 地区得到开发,经济迅速发展。

三、材料解析题(共40分)

24.阅读下面材料,回答问题。

材料一:陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣。于是上(皇上)从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

材料二:孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀。

——《汉书》

材料三:汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

——傅成乐《中国通史》

材料四:汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴,其中卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创,被迫迁移漠北。

——教材

(1)结合材料一,为加强中央对地方诸侯王控制,汉武帝采用什么计策?其“巧”在哪里?

(2)结合材料二,分析“罢黜百家”措施对儒学的影响。

(3)结合材料三、四,想一想,这些“新经济政策”会让哪一方收获财富?它对卫青、霍去病北击匈奴有什么作用?

(4)综合以上材料,概括汉武帝推行这些措施的意义。

25.探究题:某班同学以“魏晋南北朝时期的民族交融”为主题开展探究,请你参与。

【华夏认同】

材料一:西晋末年,匈奴人刘渊不满足于担任匈奴一族的“单于”,希望效法汉高祖刘邦、魏武曹操建立一个新的华夏式帝国,他给自己的政权取名“汉”。……随后少数民族建立的“赵”“燕”“秦”等华夏式政权名号的选择,体现了“五胡”对“中国”的认同。不仅如此,内迁“五胡”迅速接受、学习汉文化。史学家赵翼感慨:“(少数民族)兼文学如此,何可轻量(轻视)哉!”

——天山智迅(公众号)

(1)结合材料一,原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,说明了什么?

【文化认同】

材料二:(前秦王猛)为丞相,猛密政公乎,流放尸素(指不尽职官员),拔幽滞(选拔不得志的人),显贤才;外修兵革,内崇儒学;劝课农桑,教以廉耻;无罪而不刑,无才而不任。

——《晋书·王猛传》

(2)结合材料二,概括王猛在前秦改革的主要内容。

材料三:(北魏孝文帝)革衣服之制。……诏(下令)不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。……诏迁洛(洛阳)之民,死葬河南,不得还北。九月庚午(495年),六宫及文武尽迁洛阳。(十二月)甲子,引荐群臣于光极堂。班(按次序)赐冠服(汉人服饰)。

——《魏书·高祖纪下》

(3)结合材料三及所学,北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是什么?

【民族交融】

材料四:魏晋时期,少数民族音乐不断传入中原,有西凉乐、疏乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、高丽乐和安国乐,洛阳的贵族官僚争用胡麻、方凳等(如图)西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

——摘编自教材

(4)结合材料四,说一说民族交融对汉族的影响。

(5)综合以上材料,分析、概括中华民族像“石榴籽”一样团结的原因。(答出两条即可)

试卷第6页,共7页

1.B

【详解】根据题干信息“《秦朝的政治建制示意图》”,结合所学知识可知,公元前221年秦王嬴政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。建立起我国历史上第一个统一多民族的中央集权制国家。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”。秦朝创立了一套封建专制主义中央集权的政治制度,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方推行郡县制。可知秦朝的政治建制最大的特点是君主专制中央集权,B项正确;分封诸侯以藩屏周,是指西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制,与秦朝的政治建制不符,排除A项;诸侯争霸、百家争鸣,是指春秋战国时期,各诸侯国之间为了争夺霸权,进行了激烈的政治、军事、文化等各方面的争斗,也有各种不同的思想流派和哲学家相互竞争,与秦朝的政治建制不符,排除C项;国家分裂,民族交融,题干内容没有体现,题干信息反映的是秦朝的政治建制,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“秦朝”,结合所学可知,秦朝以法家思想治国,崇尚武力,法纪严明,刑罚极为严苛,C项正确;天下为公,选贤举能是尧舜禹时期的社会风潮,排除A项;为政以德,有教无类是孔子的思想主张,排除B项;休养生息,以农为本是西汉初期的政策,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】根据题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”意思是项羽于是带领军队过河,把船沉入河底,砸破做饭的锅,烧了住处,每个士兵只带三天的粮食,用来表示士兵一定战死,没有一个想逃跑,结合所学知识可知,公元前207年,项羽的起义军与秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡河,后项羽命令全军:“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心”,巨鹿一战,大破秦军。破釜沉舟发生在巨鹿之战中,D项正确;退避三舍,是春秋时期晋楚争霸,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除A项;一鼓作气,与春秋时期齐国军队攻打鲁国相关,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除B项;百发百中,是战国时期楚有养由基者,善射的故事,形容射箭或打枪准确,每次都命中目标,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干信息“民失作业,而大饥馑”,意思是人民失去了农业劳动的机会,导致了严重的饥荒。因此,材料中“作业”应指农业生产,A项正确;水利工程,与题干信息“民失作业,而大饥馑”不符,排除B项;自然灾害、赋役制度,在题干内容中都没有涉及,排除CD项。故选A项。

5.D

【详解】结合所学知识可知,“汉兴,扫除烦苛”是指汉初,社会经济衰弱,朝廷采取了“轻徭薄赋”政策,“至于孝文(文帝),加之以恭俭,孝景(景帝)遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”表述了孝文帝生性节俭,孝文帝和孝景帝统治期间的几十年形成了社会安定、百姓富足的局面,被后世称为“文景之治”,D项正确;相传黄帝之后的尧、舜、禹时期,他们根据才德采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除A项;西周分封诸侯,是指西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除B项;秦统一六国,是指中国战国末期七大诸侯国中实力最强大的诸侯国秦国消灭其它六个诸侯国、完成中国统一的战争,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】根据图示中东汉北方的少数民族的分布可以看出,当时北方主要的少数民族是鲜卑,C项正确;图示中没有羌族,排除A项;匈奴和夫余人不是北方最主要的少数民族,排除BD项。故选C项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权,把持朝政的局面,政治腐朽不堪,社会混乱,人民遭殃。因此从这则材料看,东汉衰亡给我们的历史教训是杜绝政治腐败,A项正确;减轻对人民刑罚、缓和民族矛盾,都与题干内容不符,题干内容反映的是东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权,把持朝政的局面,排除BC项;罢黜百家学说,不符合史实,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】本题为逆向选择题。依据“张骞出使西域路线示意图”结合所学知识可知,公元前138年 和公元前119年,汉武帝派张骞两次出使西域,第一次出使的目的是联络大月氏,夹击匈奴,第二次出使是为了访问西域各国,建立友好关系。可知“张骞最远到达大秦(古罗马)”说法不正确,A项符合题意,选择A项;西域指今天新疆和更远的地区,B项不符合题意,排除B项;张骞出使西域走北线,回程走南线,C项不符合题意,排除C项;匈奴是西汉北方一支少数民族,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】据材料“都护西域骑都尉郑吉(人名),推循(安抚)外蛮,宣明威信,迎匈奴单于从兄日逐王众,击破车师兜,功勋茂著。其封吉(郑吉)为安远侯,食邑千户”可知,材料反映的是西域都护的设置,有效的对西域地区进行管辖,保护商旅往来,D项正确;材料反映的是“公元前60年”,属于西汉后期,A项不符题意,排除A项;材料强调的是“汉宣帝时期”,B项与材料不符,排除B项;张骞开辟丝绸之路是汉武帝时期,与材料不符,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据材料“刀笔吏”结合所学可知,刀笔吏在记录的时候,需要用刀把写错的字给削掉了,然后再从新写了,因此当时从事书写工作的文员就会随身携带刀和笔了,D项正确;带笔和战斗无关,排除A项;抓捕儒商与材料无关,排除B项;“萧相国何(萧何)于秦时为刀笔吏”与西汉“尊崇儒术”无关,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据题干信息“《史记》一共130篇,分别是本纪(帝王)12篇,世家(大族)30篇,书8篇,表10篇,列传(英雄人物)70篇”,结合所学知识可知,《史记》就是通过这样五种不同的体例和它们之间的相互配合和补充而构成了完整的体系。它以人物为中心叙述历史,上自黄帝,下至武帝太初年间,全面地叙述了从黄帝到汉武帝时期的历史三千年来的政治、经济、文化多方面的历史发展,是我国古代历史的伟大总结。因此从《史记》的编排组成看,此书以人物为中心叙述历史,由此,开创了中国史书的新体例,D项正确;ABC项不正确,可排除。故选D项。

12.C

【详解】根据题干信息“相传,禹治水有功,被人们称‘大禹’;战国后期,李冰修建了都江堰,使成都平原变成‘天府之国’;汉武帝在位时,亲临现场,堵塞住黄河水患;三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车”,结合所学知识可知,水患的治理、都江堰的修筑、翻车的发明,促进了农业的发展,这说明重视农业是中国的传统,C项正确;从题干所给材料中无法直接得出“中国历史悠久”这一结论,排除A项;“中国古代统一与分裂交替出现”,题干内容没有涉及,排除B项;“水患一直是国家安全的威胁”的说法与题干信息“三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车”没有联系,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据材料“谷”“家给人足”,知道描述的是东晋的农业发展,结合所学可知,东晋后期,东晋社会比较安定,为农业发展提供了稳定的环境,再加上南迁的人口开垦了大量荒地,采用育秧技术,提高粮食产量,因此“谷”出现“家给人足”的现象,因此①②③正确;商业活跃与材料中农业的发展无关,排除有④的选项,排除BCD项。故选A项。

14.B

【详解】根据题干信息“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,可知材料反映的意思是,顺应天时,裁量地理,根据规律办事,那么用力少而成功却多,如果放纵情欲违背大道,就会劳动而没有收获,这是贾思勰在《齐民要术》中,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,B项正确;休养生息,意思是指在大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,与题干信息“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”不符,排除A项;兴修水利工程,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,排除C项;使用新工具,提高效率,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据题干信息“代表了行书之美”,结合所学知识可知,东晋书法家王羲之,他的字被赞为“飘若浮云,矫若惊龙”,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,C项正确;居延汉简是居延烽燧遗址中出土的简牍,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除A项;钟繇《宣示表》是楷书,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除B项;《张猛龙碑》书体为楷书,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除D项。故选C项。

16. 公元前221年。 秦。

【详解】根据所学秦灭六国的知识可知,公元前221年,秦完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

17. 公元前202 汉朝

【详解】结合所学知识可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉,刘邦就是汉高祖。因此填写公元前202;汉朝。

18. 陈胜 黄巾

【详解】结合所学知识可知,公元前209年,由于秦的暴政;陈胜、吴广在大泽乡起义,在攻占陈县后,陈胜称王,建立“张楚”政权;184年,张角组织太平道,发动黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。因此填写陈胜;黄巾。

19. 张骞 丝绸之路

【详解】结合所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的丝绸之路后,汉朝和西城的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域(今新疆地区)运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。因此填写张骞;丝绸之路。

20.蔡伦

【详解】据所学可知,西汉时期,人们已懂造纸方法。东汉时,(蔡伦)改进造纸工艺,使纸成为广泛使用的书写材料。

21. 老子 道教

【详解】结合所学知识可知,春秋末期,老子创立了道家学派,著有《道德经》。东汉末年,张角创立了太平道,张陵创立了五斗米道,道教开始在苦难民众中传播。因此填写老子;道教。

22. 官渡之战 赤壁之战

【详解】根据所学知识,公元200年,曹操在官渡之战中以少胜多,大败袁绍,为以后统一北方打下基础。公元208年,孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。故第一空填官渡之战;第二空填赤壁之战。

23. 秦汉

江南

【详解】结合所学可知,秦汉时期,黄河流域经济发达,是全国经济重心。西晋末年到东晋后期,江南地区得到开发,经济迅速发展。

24.(1)计策:颁布“推恩令”。

“巧”:通过让诸侯将自己的封地分给子弟,从而削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(2)影响:使得儒家思想成为了封建社会的正统思想,得到了极大的推崇和发展。

(3)获利方:中央(或国家)。

作用:增加了国家的财政收入,为卫青、霍去病北击匈奴奠定了物质基础。

(4)意义:颁布“推恩令”,解决王国问题,加强中央集权;通过“罢黜百家,尊崇儒术”,统一了思想,巩固了政治上的统一;通过把“铸币权收归中央、国家盐铁专卖、平抑物价”等措施,加强了对经济的控制,增加了国家的财政收入,为军事上打击匈奴奠定了经济基础。

【详解】(1)计策:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,材料反映的是汉武帝时期颁布“推恩令”,削弱了诸侯王势力,加强了中央集权。

“巧”:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,材料反映“推恩令”通过让诸侯将自己的封地分给子弟,从而削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(2)影响:据材料“孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀”可知,汉武帝时期通过“罢黜百家,尊崇儒术”,使得儒家思想成为了封建社会的正统思想,得到了极大的推崇和发展。

(3)获利方:据材料“……,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价”可知,材料强调的是汉武帝加强国家对经济的控制,最终增加了国家的财政收入。

作用:据材料“汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施”并结合所学可知,汉武帝加强国家对经济的控制,最终增加了国家的财政收入,为卫青、霍去病北击匈奴奠定了物质基础。

(4)意义:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,颁布“推恩令”,解决王国问题,加强中央集权;据材料“孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀”可知,通过“罢黜百家,尊崇儒术”,统一了思想,巩固了政治上的统一;据材料“……,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价”可知,通过把“铸币权收归中央、国家盐铁专卖、平抑物价”等措施,加强了对经济的控制,增加了国家的财政收入,为军事上打击匈奴奠定了经济基础。

25.(1)说明:匈奴与汉族的交融,增强政权的稳定性。

(2)内容:流徙放逐了不尽职的官员,提拔隐居而未被任用的人才,重用贤能的人才,对外加强军备,对内崇尚儒学,鼓励督促百姓从事耕织。

(3)目的:促进鲜卑族积极接受汉人文化,推动了北方民族的大统一。

(4)影响:民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗;各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(5)原因:几千年形成的伟大的中华民族精神增强了各民族之间的强大的不可战胜的凝聚力;坚持中国共产党的正确领导;我国社会主义制度的确立,全国各族人民有了 共同的根本利益;我国坚持民族区域自治制度。

【详解】(1)说明:根据材料一,结合所学知识可知,原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,他向汉族人民传递了一个信息:他并非外来侵略者,而是汉族文化的继承者和发扬者。这样的政治策略有助于缓解民族矛盾,增强政权的稳定性。因此材料说明了匈奴与汉族的交融,增强政权的稳定性。

(2)内容:根据材料二“流放尸素(指不尽职官员),拔幽滞(选拔不得志的人),显贤才;外修兵革,内崇儒学;劝课农桑”,可知王猛在前秦改革的主要内容是流徙放逐了不尽职的官员,提拔隐居而未被任用的人才,重用贤能的人才,对外加强军备,对内崇尚儒学,鼓励督促百姓从事耕织。

(3)目的:根据材料三,结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平成迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。因此北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是,促进鲜卑族积极接受汉人文化,推动了北方民族的大统一。

(4)影响:根据材料四“各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业”,可知民族交融对汉族的影响是各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。由材料四图片信息“胡床”“方凳”,可知民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗。因此民族交融对汉族的影响在于民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗;各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(5)原因:结合所学知识可知,中华民族像“石榴籽”一样团结的原因是,几千年形成的伟大的中华民族精神增强了各民族之间的强大的不可战胜的凝聚力;坚持中国共产党的正确领导;我国社会主义制度的确立,全国各族人民有了 共同的根本利益;我国坚持民族区域自治制度。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

注意事项:

1.本试卷分为第一部分(选择题)和第二部分(非选择题)。全卷共6页,总分100分。考试时间60分钟。

2.领到试卷和答题卡后,请用0.5毫米黑色墨水签字笔,分别在试卷和答题卡上填写姓名和准考证号。

3.请在答题卡上各题的指定区域内作答,否则作答无效。

4.考试结束,本试卷和答题卡一并交回。

第一部分(选择题)

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。每小题只有一个选项符合题意)

1.读《秦朝的政治建制示意图》(下图),你认为秦朝的政治建制最大的特点是( )

A.分封诸侯以藩屏周 B.君主专制中央集权

C.诸侯争霸百家争鸣 D.国家分裂民族交融

2.考古是了解历史的途径之一。1974年以来,对秦始皇陵(如下图)的发掘,让我们感到秦朝的社会风潮是( )

A.天下为公,选贤举能 B.为政以德,有教无类

C.崇尚武力,法纪严明 D.休养生息,以农为本

3.《史记》记载一故事:“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”这是哪一成语的出处?( )

A.退避三舍 B.一鼓作气 C.百发百中 D.破釜沉舟

4.《汉书》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半”。材料中“作业”应指( )

A.农业生产 B.水利工程 C.自然灾害 D.赋役制度

5.《汉书》记载,“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”。这段材料是对什么历史史实的赞美( )

A.尧舜禹的禅让 B.西周分封诸侯 C.秦统一六国 D.西汉文景之治

6.东汉(如下图)光武帝为了缓和民族矛盾,允许北方少数民族内迁。当时,中国“北方少数民族”主要指( )

A.羌 B.匈奴 C.鲜卑 D.夫余人

7.东汉中期,和帝即位时年幼,外戚窦宪兄弟独揽朝政。和帝长大后,不甘心被外戚摆布,就依赖身边的郑众等宦官除掉外戚,政权又由宦官把持。外戚与宦官交替专权局面伴随东汉走向衰亡。从这则材料看,东汉衰亡给我们的历史教训是( )

A.杜绝政治腐败 B.减轻对人民刑罚

C.缓和民族矛盾 D.罢黜百家学说

8.读《张骞出使西域路线示意图》(下图),下列叙述,错误的一项是( )

A.张骞最远到达大秦(古罗马) B.西域指今天新疆和更远的地区

C.张骞出使西域走北线,回程走南线 D.匈奴是西汉北方一支少数民族

9.公元前60年,汉宣帝下诏:“都护西域骑都尉郑吉(人名),推循(安抚)外蛮,宣明威信,迎匈奴单于从兄日逐王众,击破车师兜,功勋茂著。其封吉(郑吉)为安远侯,食邑千户。”这段材料记载的是( )

A.西汉初期出现文景之治 B.汉武帝巩固大一统王朝

C.张骞开辟丝绸之路 D.西汉对西域地区进行有效管辖

10.秦朝到西汉,读书人和政客常常在腰间随身携带着刀和笔(如下图)。《史记》曾记“萧相国何(萧何)于秦时为刀笔吏”。请你猜一猜,萧何随身带刀和笔的原因( )

A.楚汉战争期间,萧何随时投入战斗

B.秦朝提倡法治,萧何为方便抓捕儒商

C.西汉“尊崇儒术”,鼓励士兵读书入仕

D.当时书写材料是简牍,刀笔并用,方便修改错字

11.《史记》一共130篇,分别是本纪(帝王)12篇,世家(大族)30篇,书8篇,表10篇,列传(英雄人物)70篇。从《史记》的编排组成看,此书以什么为中心叙述历史( )

A.经济 B.文化 C.事件 D.人物

12.相传,禹治水有功,被人们称“大禹”;战国后期,李冰修建了都江堰,使成都平原变成“天府之国”;汉武帝在位时,亲临现场,堵塞住黄河水患;三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车。对以上史实概括最准确全面的一项是( )

A.中国历史悠久 B.中国古代统一与分裂交替出现

C.重视农业是中国的传统 D.水患一直是国家安全的威胁

13.《晋书》记载:“天下(南方)无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足。”材料中出现“谷”“家给人足”现象的原因是( )

①东晋社会比较安定 ②南迁的人口开垦了大量荒地

③采用育秧技术,提高粮食产量 ④建康等城市商业活跃

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

14.《齐民要术》写道:“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”贾思勰在种谷这件事上强调( )

A.国家要推行休养生息政策 B.种谷人要因地制宜,遵循自然规律

C.国家要大力兴修水利工程 D.种谷人要使用新工具,提高效率

15.书法指书写汉字的法则。为了让书写出来的汉字更美,人们做了不懈追求。下面哪一选项代表了行书之美( )

A.居延汉简 B.钟繇《宣示表》

C.王羲之《兰亭集序》(摹本) D.《张猛龙碑》

第二部分(非选择题)

二、填空题(每空1分,共15分)

16. 年, 的统一,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

17. 年,刘邦建立 ,定都长安。刘邦就是汉高祖。

18.公元前209年, 、吴广发起秦末农民大起义;184年,张角发动东汉末年 起义,都推动了中国历史发展。

19.自 开辟通往西域的道路后,汉朝与西域,甚至欧洲的交往日趋频繁,人们称之为沟通中外的“ ”。

20.西汉时期,人们已懂造纸方法。东汉时, 改进造纸工艺,使纸成为广泛使用的书写材料。

21.春秋末期, (李耳)创立了道家学派,著有《道德经》。东汉末年,张角创立了太平道,张陵创立了五斗米道, 开始在苦难民众中传播。

22.200年,发生 为曹操统一北方打下基础。208年,发生 ,为三国鼎立局面形成奠定了基础。

23. 时期,黄河流域经济发达,是全国经济重心。西晋末年到东晋后期, 地区得到开发,经济迅速发展。

三、材料解析题(共40分)

24.阅读下面材料,回答问题。

材料一:陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣。于是上(皇上)从其计。

——《史记·平津侯主父列传》

材料二:孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀。

——《汉书》

材料三:汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价。

——傅成乐《中国通史》

材料四:汉武帝组建起强大的骑兵队伍,开始大举反击匈奴,其中卫青、霍去病率兵与匈奴进行了三次大战。匈奴受到重创,被迫迁移漠北。

——教材

(1)结合材料一,为加强中央对地方诸侯王控制,汉武帝采用什么计策?其“巧”在哪里?

(2)结合材料二,分析“罢黜百家”措施对儒学的影响。

(3)结合材料三、四,想一想,这些“新经济政策”会让哪一方收获财富?它对卫青、霍去病北击匈奴有什么作用?

(4)综合以上材料,概括汉武帝推行这些措施的意义。

25.探究题:某班同学以“魏晋南北朝时期的民族交融”为主题开展探究,请你参与。

【华夏认同】

材料一:西晋末年,匈奴人刘渊不满足于担任匈奴一族的“单于”,希望效法汉高祖刘邦、魏武曹操建立一个新的华夏式帝国,他给自己的政权取名“汉”。……随后少数民族建立的“赵”“燕”“秦”等华夏式政权名号的选择,体现了“五胡”对“中国”的认同。不仅如此,内迁“五胡”迅速接受、学习汉文化。史学家赵翼感慨:“(少数民族)兼文学如此,何可轻量(轻视)哉!”

——天山智迅(公众号)

(1)结合材料一,原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,说明了什么?

【文化认同】

材料二:(前秦王猛)为丞相,猛密政公乎,流放尸素(指不尽职官员),拔幽滞(选拔不得志的人),显贤才;外修兵革,内崇儒学;劝课农桑,教以廉耻;无罪而不刑,无才而不任。

——《晋书·王猛传》

(2)结合材料二,概括王猛在前秦改革的主要内容。

材料三:(北魏孝文帝)革衣服之制。……诏(下令)不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官。……诏迁洛(洛阳)之民,死葬河南,不得还北。九月庚午(495年),六宫及文武尽迁洛阳。(十二月)甲子,引荐群臣于光极堂。班(按次序)赐冠服(汉人服饰)。

——《魏书·高祖纪下》

(3)结合材料三及所学,北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是什么?

【民族交融】

材料四:魏晋时期,少数民族音乐不断传入中原,有西凉乐、疏乐、龟兹乐、天竺乐、康国乐、高丽乐和安国乐,洛阳的贵族官僚争用胡麻、方凳等(如图)西北各族的家具。各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

——摘编自教材

(4)结合材料四,说一说民族交融对汉族的影响。

(5)综合以上材料,分析、概括中华民族像“石榴籽”一样团结的原因。(答出两条即可)

试卷第6页,共7页

1.B

【详解】根据题干信息“《秦朝的政治建制示意图》”,结合所学知识可知,公元前221年秦王嬴政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳。建立起我国历史上第一个统一多民族的中央集权制国家。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”。秦朝创立了一套封建专制主义中央集权的政治制度,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方推行郡县制。可知秦朝的政治建制最大的特点是君主专制中央集权,B项正确;分封诸侯以藩屏周,是指西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制,与秦朝的政治建制不符,排除A项;诸侯争霸、百家争鸣,是指春秋战国时期,各诸侯国之间为了争夺霸权,进行了激烈的政治、军事、文化等各方面的争斗,也有各种不同的思想流派和哲学家相互竞争,与秦朝的政治建制不符,排除C项;国家分裂,民族交融,题干内容没有体现,题干信息反映的是秦朝的政治建制,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据材料“秦朝”,结合所学可知,秦朝以法家思想治国,崇尚武力,法纪严明,刑罚极为严苛,C项正确;天下为公,选贤举能是尧舜禹时期的社会风潮,排除A项;为政以德,有教无类是孔子的思想主张,排除B项;休养生息,以农为本是西汉初期的政策,排除D项。故选C项。

3.D

【详解】根据题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”意思是项羽于是带领军队过河,把船沉入河底,砸破做饭的锅,烧了住处,每个士兵只带三天的粮食,用来表示士兵一定战死,没有一个想逃跑,结合所学知识可知,公元前207年,项羽的起义军与秦军主力部队在巨鹿展开大战;项羽不畏强敌,引兵渡河,后项羽命令全军:“皆沉船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心”,巨鹿一战,大破秦军。破釜沉舟发生在巨鹿之战中,D项正确;退避三舍,是春秋时期晋楚争霸,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除A项;一鼓作气,与春秋时期齐国军队攻打鲁国相关,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除B项;百发百中,是战国时期楚有养由基者,善射的故事,形容射箭或打枪准确,每次都命中目标,与题干信息“项羽乃悉引兵渡河(漳水),皆乘船,破釜甑,烧庐舍,持三日粮,以示士卒必死,无一还心。”没有联系,排除C项。故选D项。

4.A

【详解】根据题干信息“民失作业,而大饥馑”,意思是人民失去了农业劳动的机会,导致了严重的饥荒。因此,材料中“作业”应指农业生产,A项正确;水利工程,与题干信息“民失作业,而大饥馑”不符,排除B项;自然灾害、赋役制度,在题干内容中都没有涉及,排除CD项。故选A项。

5.D

【详解】结合所学知识可知,“汉兴,扫除烦苛”是指汉初,社会经济衰弱,朝廷采取了“轻徭薄赋”政策,“至于孝文(文帝),加之以恭俭,孝景(景帝)遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。”表述了孝文帝生性节俭,孝文帝和孝景帝统治期间的几十年形成了社会安定、百姓富足的局面,被后世称为“文景之治”,D项正确;相传黄帝之后的尧、舜、禹时期,他们根据才德采用推举的办法选出部落联盟的首领,这种方法在历史上称作“禅让”,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除A项;西周分封诸侯,是指西周初年,周王为了巩固政治形势,巩固疆土,根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,确立分封制,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除B项;秦统一六国,是指中国战国末期七大诸侯国中实力最强大的诸侯国秦国消灭其它六个诸侯国、完成中国统一的战争,与题干信息“汉兴,扫除烦苛,与民休息。至于孝文,加之以恭俭,孝景遵业,五六十载之间,至于移风易俗,黎民醇厚。周云成康,汉言文景,美矣!”不符,排除C项。故选D项。

6.C

【详解】根据图示中东汉北方的少数民族的分布可以看出,当时北方主要的少数民族是鲜卑,C项正确;图示中没有羌族,排除A项;匈奴和夫余人不是北方最主要的少数民族,排除BD项。故选C项。

7.A

【详解】结合所学知识可知,东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权,把持朝政的局面,政治腐朽不堪,社会混乱,人民遭殃。因此从这则材料看,东汉衰亡给我们的历史教训是杜绝政治腐败,A项正确;减轻对人民刑罚、缓和民族矛盾,都与题干内容不符,题干内容反映的是东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权,把持朝政的局面,排除BC项;罢黜百家学说,不符合史实,排除D项。故选A项。

8.A

【详解】本题为逆向选择题。依据“张骞出使西域路线示意图”结合所学知识可知,公元前138年 和公元前119年,汉武帝派张骞两次出使西域,第一次出使的目的是联络大月氏,夹击匈奴,第二次出使是为了访问西域各国,建立友好关系。可知“张骞最远到达大秦(古罗马)”说法不正确,A项符合题意,选择A项;西域指今天新疆和更远的地区,B项不符合题意,排除B项;张骞出使西域走北线,回程走南线,C项不符合题意,排除C项;匈奴是西汉北方一支少数民族,D项不符合题意,排除D项。故选A项。

9.D

【详解】据材料“都护西域骑都尉郑吉(人名),推循(安抚)外蛮,宣明威信,迎匈奴单于从兄日逐王众,击破车师兜,功勋茂著。其封吉(郑吉)为安远侯,食邑千户”可知,材料反映的是西域都护的设置,有效的对西域地区进行管辖,保护商旅往来,D项正确;材料反映的是“公元前60年”,属于西汉后期,A项不符题意,排除A项;材料强调的是“汉宣帝时期”,B项与材料不符,排除B项;张骞开辟丝绸之路是汉武帝时期,与材料不符,排除C项。故选D项。

10.D

【详解】根据材料“刀笔吏”结合所学可知,刀笔吏在记录的时候,需要用刀把写错的字给削掉了,然后再从新写了,因此当时从事书写工作的文员就会随身携带刀和笔了,D项正确;带笔和战斗无关,排除A项;抓捕儒商与材料无关,排除B项;“萧相国何(萧何)于秦时为刀笔吏”与西汉“尊崇儒术”无关,排除C项。故选D项。

11.D

【详解】根据题干信息“《史记》一共130篇,分别是本纪(帝王)12篇,世家(大族)30篇,书8篇,表10篇,列传(英雄人物)70篇”,结合所学知识可知,《史记》就是通过这样五种不同的体例和它们之间的相互配合和补充而构成了完整的体系。它以人物为中心叙述历史,上自黄帝,下至武帝太初年间,全面地叙述了从黄帝到汉武帝时期的历史三千年来的政治、经济、文化多方面的历史发展,是我国古代历史的伟大总结。因此从《史记》的编排组成看,此书以人物为中心叙述历史,由此,开创了中国史书的新体例,D项正确;ABC项不正确,可排除。故选D项。

12.C

【详解】根据题干信息“相传,禹治水有功,被人们称‘大禹’;战国后期,李冰修建了都江堰,使成都平原变成‘天府之国’;汉武帝在位时,亲临现场,堵塞住黄河水患;三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车”,结合所学知识可知,水患的治理、都江堰的修筑、翻车的发明,促进了农业的发展,这说明重视农业是中国的传统,C项正确;从题干所给材料中无法直接得出“中国历史悠久”这一结论,排除A项;“中国古代统一与分裂交替出现”,题干内容没有涉及,排除B项;“水患一直是国家安全的威胁”的说法与题干信息“三国时期,马钧改进汲水工具,制成翻车”没有联系,排除D项。故选C项。

13.A

【详解】根据材料“谷”“家给人足”,知道描述的是东晋的农业发展,结合所学可知,东晋后期,东晋社会比较安定,为农业发展提供了稳定的环境,再加上南迁的人口开垦了大量荒地,采用育秧技术,提高粮食产量,因此“谷”出现“家给人足”的现象,因此①②③正确;商业活跃与材料中农业的发展无关,排除有④的选项,排除BCD项。故选A项。

14.B

【详解】根据题干信息“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,可知材料反映的意思是,顺应天时,裁量地理,根据规律办事,那么用力少而成功却多,如果放纵情欲违背大道,就会劳动而没有收获,这是贾思勰在《齐民要术》中,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,B项正确;休养生息,意思是指在大动乱、大变革之后所采取的减轻人民负担,恢复生产,安定社会秩序的措施,与题干信息“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”不符,排除A项;兴修水利工程,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,排除C项;使用新工具,提高效率,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获”,排除D项。故选B项。

15.C

【详解】根据题干信息“代表了行书之美”,结合所学知识可知,东晋书法家王羲之,他的字被赞为“飘若浮云,矫若惊龙”,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,C项正确;居延汉简是居延烽燧遗址中出土的简牍,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除A项;钟繇《宣示表》是楷书,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除B项;《张猛龙碑》书体为楷书,与 题干信息“代表了行书之美”不符,排除D项。故选C项。

16. 公元前221年。 秦。

【详解】根据所学秦灭六国的知识可知,公元前221年,秦完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

17. 公元前202 汉朝

【详解】结合所学知识可知,公元前202年,刘邦建立汉朝,定都长安,史称西汉,刘邦就是汉高祖。因此填写公元前202;汉朝。

18. 陈胜 黄巾

【详解】结合所学知识可知,公元前209年,由于秦的暴政;陈胜、吴广在大泽乡起义,在攻占陈县后,陈胜称王,建立“张楚”政权;184年,张角组织太平道,发动黄巾起义,沉重打击了东汉的统治,东汉政权土崩瓦解。因此填写陈胜;黄巾。

19. 张骞 丝绸之路

【详解】结合所学知识可知,自从张骞开辟通往西域的丝绸之路后,汉朝和西城的使者开始相互往来,东西方的经济文化交流日趋频繁。商人们载着汉朝的丝绸等货物,从长安穿过河西走廊,经西域(今新疆地区)运往中亚、西亚,再转运到更远的欧洲;又把西域的物产和奇珍异宝运到中原。这条沟通欧亚的陆上交通道路,就是著名的“丝绸之路”。因此填写张骞;丝绸之路。

20.蔡伦

【详解】据所学可知,西汉时期,人们已懂造纸方法。东汉时,(蔡伦)改进造纸工艺,使纸成为广泛使用的书写材料。

21. 老子 道教

【详解】结合所学知识可知,春秋末期,老子创立了道家学派,著有《道德经》。东汉末年,张角创立了太平道,张陵创立了五斗米道,道教开始在苦难民众中传播。因此填写老子;道教。

22. 官渡之战 赤壁之战

【详解】根据所学知识,公元200年,曹操在官渡之战中以少胜多,大败袁绍,为以后统一北方打下基础。公元208年,孙刘联军在赤壁之战中以少胜多,大败曹操,为三国鼎立局面的形成奠定了基础。故第一空填官渡之战;第二空填赤壁之战。

23. 秦汉

江南

【详解】结合所学可知,秦汉时期,黄河流域经济发达,是全国经济重心。西晋末年到东晋后期,江南地区得到开发,经济迅速发展。

24.(1)计策:颁布“推恩令”。

“巧”:通过让诸侯将自己的封地分给子弟,从而削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(2)影响:使得儒家思想成为了封建社会的正统思想,得到了极大的推崇和发展。

(3)获利方:中央(或国家)。

作用:增加了国家的财政收入,为卫青、霍去病北击匈奴奠定了物质基础。

(4)意义:颁布“推恩令”,解决王国问题,加强中央集权;通过“罢黜百家,尊崇儒术”,统一了思想,巩固了政治上的统一;通过把“铸币权收归中央、国家盐铁专卖、平抑物价”等措施,加强了对经济的控制,增加了国家的财政收入,为军事上打击匈奴奠定了经济基础。

【详解】(1)计策:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,材料反映的是汉武帝时期颁布“推恩令”,削弱了诸侯王势力,加强了中央集权。

“巧”:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,材料反映“推恩令”通过让诸侯将自己的封地分给子弟,从而削弱了诸侯王的势力,加强了中央集权。

(2)影响:据材料“孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀”可知,汉武帝时期通过“罢黜百家,尊崇儒术”,使得儒家思想成为了封建社会的正统思想,得到了极大的推崇和发展。

(3)获利方:据材料“……,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价”可知,材料强调的是汉武帝加强国家对经济的控制,最终增加了国家的财政收入。

作用:据材料“汉武帝在开发利源方面最重要的还是新经济政策的实施”并结合所学可知,汉武帝加强国家对经济的控制,最终增加了国家的财政收入,为卫青、霍去病北击匈奴奠定了物质基础。

(4)意义:据材料“陛下(汉武帝)令诸侯得推恩分子弟,以地侯之(对其封侯爵),彼人人喜得所愿,上以德施,实分其国,不削而稍弱(不动声色地削弱)矣”可知,颁布“推恩令”,解决王国问题,加强中央集权;据材料“孝武(汉武帝)初立,卓然罢黜百家,表章《六经》……兴太学,修郊祀”可知,通过“罢黜百家,尊崇儒术”,统一了思想,巩固了政治上的统一;据材料“……,包括把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱(如下图);把煮盐、冶铁等经营权也收归国有,实行盐铁官营、专卖;在全国范围内统一调配物资,平抑物价”可知,通过把“铸币权收归中央、国家盐铁专卖、平抑物价”等措施,加强了对经济的控制,增加了国家的财政收入,为军事上打击匈奴奠定了经济基础。

25.(1)说明:匈奴与汉族的交融,增强政权的稳定性。

(2)内容:流徙放逐了不尽职的官员,提拔隐居而未被任用的人才,重用贤能的人才,对外加强军备,对内崇尚儒学,鼓励督促百姓从事耕织。

(3)目的:促进鲜卑族积极接受汉人文化,推动了北方民族的大统一。

(4)影响:民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗;各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(5)原因:几千年形成的伟大的中华民族精神增强了各民族之间的强大的不可战胜的凝聚力;坚持中国共产党的正确领导;我国社会主义制度的确立,全国各族人民有了 共同的根本利益;我国坚持民族区域自治制度。

【详解】(1)说明:根据材料一,结合所学知识可知,原居于蒙古草原上的匈奴人刘渊进入中原后,给自己创建的政权取名“汉”,他向汉族人民传递了一个信息:他并非外来侵略者,而是汉族文化的继承者和发扬者。这样的政治策略有助于缓解民族矛盾,增强政权的稳定性。因此材料说明了匈奴与汉族的交融,增强政权的稳定性。

(2)内容:根据材料二“流放尸素(指不尽职官员),拔幽滞(选拔不得志的人),显贤才;外修兵革,内崇儒学;劝课农桑”,可知王猛在前秦改革的主要内容是流徙放逐了不尽职的官员,提拔隐居而未被任用的人才,重用贤能的人才,对外加强军备,对内崇尚儒学,鼓励督促百姓从事耕织。

(3)目的:根据材料三,结合所学知识可知,北魏统一后,为了学习和接受汉文化,更好的统治中原广大地区,北魏孝文帝把都城从平成迁到了洛阳,实施一系列汉化措施,进行改革,如禁止穿鲜卑族服装,改穿汉人的服装;禁用鲜卑语,统一使用汉语等。因此北魏孝文帝强令鲜卑人说汉语、穿汉服的目的是,促进鲜卑族积极接受汉人文化,推动了北方民族的大统一。

(4)影响:根据材料四“各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业”,可知民族交融对汉族的影响是各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。由材料四图片信息“胡床”“方凳”,可知民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗。因此民族交融对汉族的影响在于民族交往、交流和交融丰富了汉族生活;改变了汉族席地而坐的生活习俗;各族杂居地区的汉人,也学习经营畜牧业。

(5)原因:结合所学知识可知,中华民族像“石榴籽”一样团结的原因是,几千年形成的伟大的中华民族精神增强了各民族之间的强大的不可战胜的凝聚力;坚持中国共产党的正确领导;我国社会主义制度的确立,全国各族人民有了 共同的根本利益;我国坚持民族区域自治制度。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录