安徽省淮南市潘集区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末考试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 安徽省淮南市潘集区2023-2024学年部编版七年级历史上学期期末考试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 588.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 17:20:16 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年度第一学期期末教学质量检测

七年级历史

一、单项选择题。(每小题2分,共40分。请将答案填入答题框内)

1.假如时光倒流,你回到170万年前的中华大地,最可能看到的情景是( )

A.元谋人正在采集食物 B.北京人正在捕获的野兽

C.半坡人正在制作彩陶 D.山顶洞人正在缝制衣服

2.考古学家在北京人遗址发现四层面积较大且较厚的灰烬层。这一发现,说明当时北京人的生活状况是( )

A.铸造青铜鼎 B.制作工具 C.采集植物果实 D.会使用火

3.《舌尖上的中国》的热播,引发了人们对美食的关注。我国河姆渡原始居民食物种类已比较丰富,他们的主要粮食作物是

A.水稻

B.小麦

C.粟

D.玉米

4.暑假期间,小华同学跟父母去郑州黄河游览区游玩,看到了炎黄二帝的雕像和相关介绍,内心非常震撼,于是回到家写了一篇观后感。其题目最有可能是( )

A.早期猿人 B.旧石器时代 C.人文初祖 D.禅让制度

5.商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A.司母戊鼎 B.青铜立人像 C.毛公鼎 D.四羊方尊

6.老子被称为“哲学之父”、“智慧之父”,下列选项与老子主张相符的是( )

A.“仁者爱人” B.“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”

C.“兼爱”、“非攻” D.“知彼知己者,百战不殆

7.秦王嬴政建立起了我国历史上第一个统一的多民族的国家。为巩固统一,他采取了一系列措施,其中哪项措施成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素( )

A.统一车辆和道路宽窄 B.统一货币

C.北筑长城,抗击匈奴 D.统一文字

8.“既打老虎又拍苍蝇”是当今社会流行的热词,它反映了党中央在惩治腐败这一大是大非问题上的原则立场和政策措施,既形象又深刻。秦朝在中央负责监察百官的是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.太尉 D.刺史

9.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,在中国农民战争史上占有重要地位,这次起义爆发并得到各地农民纷纷响应的原因是( )

①秦朝的徭役繁重 ②秦朝的赋税很重 ③秦朝统一度量衡 ④秦朝的刑法残酷

A.①②③④ B.①②④ C.①③ D.②④

10.在当今中国人的主流思想文化观念中,既有儒家的“济世”和“中庸”,道家的“变通”和“隐忍”,还有法家的“法治”和“一统”。由此可见为中国古代文化发展奠定基础的是( )

A.问鼎中原 B.诸侯争霸 C.百家争鸣 D.尊王攘夷

11.汉朝在汉文帝和汉景帝时出现了“京师之钱累巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”的局面,历史上称为

A.“文景之治” B.“光武中兴”

C.“大一统” D.“王与马,共天下”

12.东汉安帝死后,阎太后及其兄弟立刘懿为帝,阎氏一族把持朝政,几个月后,以孙程为首的宦官发动政变,诛杀阎氏,另立顺帝,宦官势力把持朝政。这反映出东汉后期( )

A.土地荒芜,人口散亡 B.宦官外戚交替专权

C.政治清明,社会稳定 D.皇帝信任宦官势力

13.自新冠疫情爆发以来,国家采取了注射疫苗、定期核酸等诸多预防措施来防止疫情的蔓延,在预防疫情方面做出了重要贡献。东汉时就有名医发展了“治未病”’思想,提倡预防疾病,他是( )

A.张仲景 B.华佗 C.张角 D.扁鹊

14.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记述了黄帝到汉武帝时期的史事。下列历史事件,《史记》中不可能记载的是( )

A.大泽乡起义 B.开凿灵渠 C.黄巾起义 D.大禹治水

15.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族融合 D.统一国家的建立与巩固

16.国务院新闻办公室发表的《新疆的历史与发展》白皮书指出新疆与中原地区的密切联系由来已久。请你判断新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于( )

A.张骞出使西域 B.西域都护的设置 C.班超经营西域 D.丝绸之路的开辟

17.《晋书·食货志》记载,东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知( )

A.江南地区尚未开发 B.南方经济发展迅速

C.南方经济超过北方 D.南方生产技术先进

18.成语是中华文化中一颗璀璨的明珠。很多成语的形成往往与历史事件或人物有关。与成语“投鞭断流”“草木皆兵”相关的历史事件是( )

A.楚汉之争 B.秦灭六国 C.八王之乱 D.淝水之战

19.翻译《齐民要术》的日本学者表示:“关于农业生产的切实指导,可以和老农的宝贵经验媲美的只有这部书。所以我特翻译成日文,并加上注解,刊成新书行世。”这说明《齐民要术》( )

A.是我国现存最早的一部农书 B.善于总结农民的生产实践

C.提高了日本农业的生产水平 D.记载了机械制造重大成就

20.“他擅长人物画,是东晋时期最著名的画家,他一生的创作很多,流传下来的作品有《女史箴图》和《洛神赋图》。这里的“他”是指

A.苻坚 B.顾恺之 C.胡昭 D.锺繇

二、辨别改错题。

21.判断下列史实的正误,并加以改正。

(1)农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、打制石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。( )

(2)秦朝在地方上实行分封制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。( )

(3)汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。( )

(4)公元208年的官渡之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。( )

(5)刘徽把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。( )

三、材料解析题(16分+14分=30分)

22.民族交融是中国历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区……与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础……

——《简明中国历史读本》

(1)依据材料一,归纳这一时期“兼并战争”的影响。

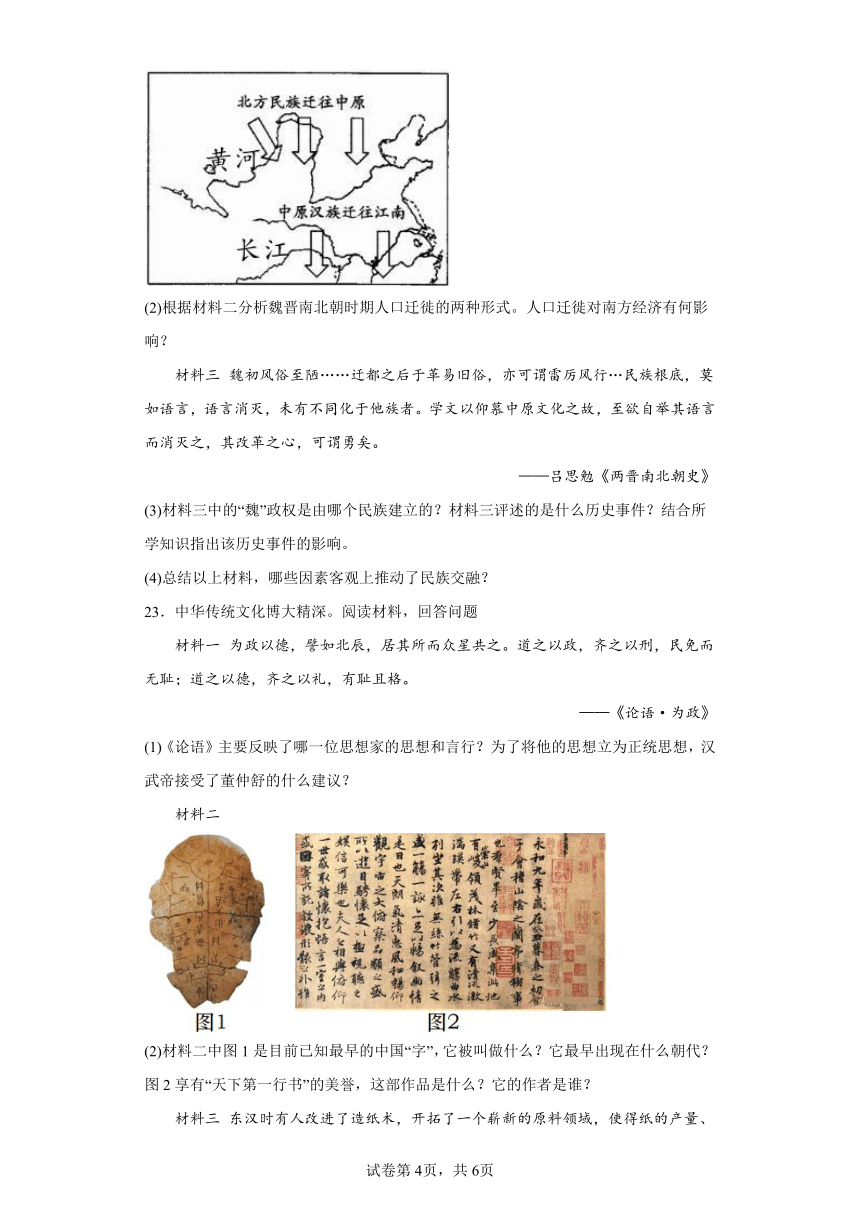

材料二 魏晋南北朝时期民族流动趋向。

(2)根据材料二分析魏晋南北朝时期人口迁徙的两种形式。人口迁徙对南方经济有何影响?

材料三 魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。学文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——吕思勉《两晋南北朝史》

(3)材料三中的“魏”政权是由哪个民族建立的?材料三评述的是什么历史事件?结合所学知识指出该历史事件的影响。

(4)总结以上材料,哪些因素客观上推动了民族交融?

23.中华传统文化博大精深。阅读材料,回答问题

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

(1)《论语》主要反映了哪一位思想家的思想和言行?为了将他的思想立为正统思想,汉武帝接受了董仲舒的什么建议?

材料二

(2)材料二中图1是目前已知最早的中国“字”,它被叫做什么?它最早出现在什么朝代?图2享有“天下第一行书”的美誉,这部作品是什么?它的作者是谁?

材料三 东汉时有人改进了造纸术,开拓了一个崭新的原料领域,使得纸的产量、质量均有明显提高,因此被誉为“造纸技术史上一项重大的技术革命”。……纸与造纸术的流传,大大改善了文化传播的条件。尤其是推动了西方文明的进步。

——摘编自袁行露《中华文明史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概述东汉出现的“造纸技术史上一项重大的技术革命”指什么?根据材料三指出该“技术革命”对世界文明发展产生的重大影响。

(4)中国传统文化源远流长,你认为我们应该如何传承和发扬传统文化?

四、活动与探究

24.中国是以农立国的世界文明古国,自古以来都有重视农民、农业、农村的优良传统。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【生产技术创新】

材料一

(1)材料一中图片分别反映春秋时期哪些农业生产技术的创新?

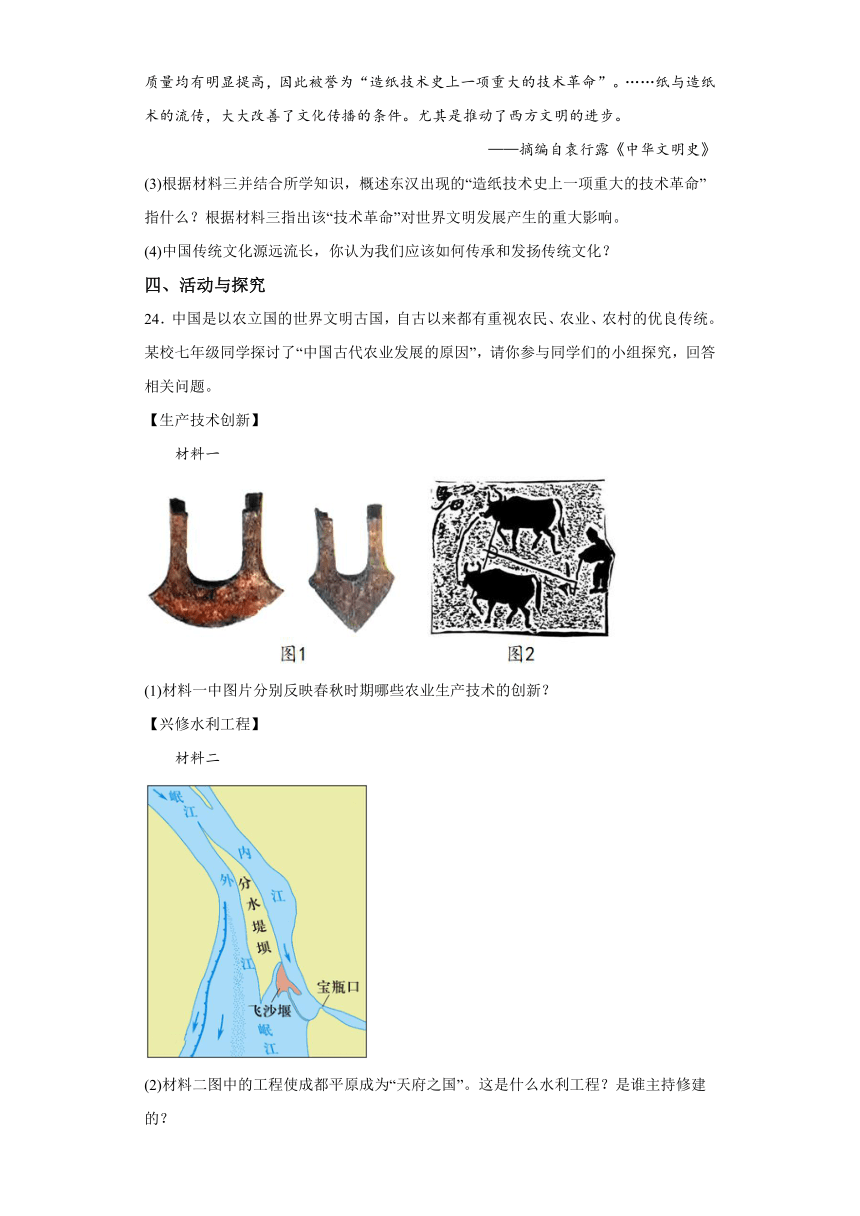

【兴修水利工程】

材料二

(2)材料二图中的工程使成都平原成为“天府之国”。这是什么水利工程?是谁主持修建的?

【调整统治政策】

材料三 据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(3)材料三反映了哪一次变法的内容?这项有利于农业生产发展的政策是什么?这次变法产生了什么影响?

【引进优良作物】

材料四 中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(4)材料四中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?这条商路的开通有何重要意义?

(5)综合上述材料,归纳促进古代农业发展的因素有哪些?

试卷第6页,共6页

1.A

【详解】据材料“你回到170万年前的中华大地”可知,距今170万年前云南元谋人生活是原始群居,靠采集渔猎为生,A项正确;北京人距今70万年--20万年,排除B项;半坡人生活在新石器时代,距今约五六千年,排除C项;山顶洞人距今约三万年,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】据材料“考古学家在北京人遗址发现四层面积较大且较厚的灰烬层”可知,北京人当时会使用火,D项正确;材料强调当时“较厚的灰烬层”,A项与材料无关,排除A项;材料未涉及“工具制作”,排除B项;材料没有体现植物果实的采集,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】依据所学知识可知,我国河姆渡原始居民是世界上最早种植水稻的居民,他们的主要粮食作物是水稻。粟是半坡居民主要的粮食作物,小麦和玉米是汉朝时期通过丝绸之路引进的。所以BCD项与题意不符,A项符合题意,故选A。

4.C

【详解】根据题干“炎黄二帝的雕像”结合所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落结成联盟,在涿鹿一战中打败蚩尤部落。黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领。这一部落联盟经过长期发展形成日后的华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,C项正确;早期猿人是人类最初发展阶段的代表,为更新世早期,生活于距今300万年至150万年前的人类,排除A项;旧石器时代是以使用打制石器为标志的人类物质文明发展阶段。地质时代属于上新世晚期到更新世,从距今约300万年前开始,延续到距今1万年左右止,排除B项;禅让制是指统治者生前把首领之位传给贤能的人,是我国原始社会末期的重要制度,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】据所学可知,商朝的司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,A项正确;青铜立人像是中国,也是世界迄今为止发现的同时代文物群中最早、最大、最奇特、最神秘、最为宏伟壮观的青铜立人雕像,被誉为“铜像之王”,排除B项;毛公鼎是西周晚期毛公所铸青铜器,与材料无关,排除C项;四羊方尊是商朝时期青铜器中的精品,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据所学可知,老子有朴素的辩证法思想,认为对立的双方可以互相转化,如上下、左右、对错等,材料“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,属于对立的双方,也是属于老子的辩证法思想,B项正确;A项是孔子思想,排除A项;C项是墨子思想,排除C项;D项属于孙子的兵家思想,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】据材料“为巩固统一,他采取了一系列措施,其中哪项措施成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素”可知,秦始皇统一文字,成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素,D项正确;材料强调的是“维系中华文化发展”,而“统一车辆和道路宽窄”与此无关,排除A项;“统一货币”利于经济交流和发展,但与材料“维系中华文化发展”无关,排除B项;C项与材料无关,“北筑长城,抗击匈奴”利于边疆稳定,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】据所学可知,秦朝的御史大夫是在在中央负责监察百官的监察官员,A项正确;丞相是帮助皇帝处理政事的官员,排除B项;太尉是负责军事的中央官员,排除C项;汉朝设立刺史,负责监察诸侯王和地方高官,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据已学知识可知,陈胜、吴广起义的根本原因是秦的暴政。秦朝的徭役繁重、秦朝的赋税很重和秦朝的刑法残酷都是秦的暴政的表现。秦朝统一度量衡和秦末农民起义无关。①②④符合题意,ACD不符合题意。故答案选B。

10.C

【详解】据材料可知,在当今中国人的主流思想文化观念中,既有儒家的“济世”和“中庸”,道家的“变通”和“隐忍”,还有法家的“法治”和“一统”,这些思想来源于战国时期诸子百家思想,故C项符合题意,C项正确;问鼎中原是春秋时期周天子势力衰微的表现,与材料无关,排除A项;诸侯争霸强调的是周天子势力衰微,诸侯间争霸战争,与材料“古代文化发展”无关,排除B项;尊王攘夷是齐桓公葵丘会盟打出的“旗号”,最终确立齐桓公霸主地位,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】根据材料中的“汉文帝和汉景”可知,这个时期的局面是文景之治。B项指的是指的是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世;C项指的是汉武帝时期的局面;D项是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,琅琊王氏进入极盛时期。故选A。

【点睛】关于文景之治,需要掌握汉朝初期实行的政策;实行休养生息政策的原因;文景之治的结果和产生的历史影响等知识。

12.B

【详解】根据“阎太后及其兄弟立刘懿为帝,阎氏一族把持朝政”可知,反映的是外戚专权,根据材料“以孙程为首的宦官发动政变,诛杀阎氏,另立顺帝,宦官势力把持朝政。”可知,反映的是宦官专权,结合所学可知,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宝官由此得到宠信,把持朝政。如此循环,形成了东汉后期外戚与宝官交替专权的局面,B项正确;材料中没有体现土地和人口的情况,排除A项;外戚宦官专权,反映出政治黑暗,社会混乱,排除C项;材料涉及外戚和宦官,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】据所学可知,东汉时期的医学家张仲景著有《伤寒杂病论》,并提出“治未病”思想,A项正确;华佗发明的“麻沸散”“五禽戏”,对医学和身体健康有重要作用,排除B项;张角领导了东汉末年的农民起义,排除C项;战国时期的扁鹊,提出了“望闻问切”四诊法,与材料无关,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,《史记》是我国第一部纪传体通史。文笔简洁,语言生动,刻画人物形象生动,在文学史上也有崇高的地位。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。黄巾起义发生在东汉时期,不可能出现在《史记》中,C项符合题意,选择C项;大泽乡起义、开凿灵渠发生在秦朝,能够出现在《史记》中,AB项不符题意,排除AB项;大禹是原始社会末期部落联盟的首领,建立了夏朝,能够出现在《史记》中,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据所学知识可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期的分裂割据,开创了中国历史上首次大一统的局面。秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。汉武帝即位后,采取一系列措施,实现西汉王朝政治、经济、军事和思想上的大一统,使得西汉进入鼎盛时期。秦汉时期阶段特征是统一国家的建立和巩固,D符合题意。中国境内人类的活动是远古人类起源时期,A不符合题意。国家的产生是在夏朝,B不符合题意。秦汉时期没有政权分立,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

16.B

【详解】根据题干分析结合所学知识可知,新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于西域都护的设置,公元前60年,西汉设置西域都护,从此西域正式归中央政府管辖,B项正确;张骞出使西域,密切了西域和汉朝的联系,不符合题意,排除A项;东汉时,班超经营西域,不符合题意,排除C项;丝绸之路的开辟,促进了东西方经济和文化交流,不符合题意,排除D项。故选B项。

17.B

【详解】据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”可知,材料反映东晋时期江南地区社会安定,百姓生活安定,粮食充足,说明当时南方经济发展迅速,B项正确;材料强调江南地区粮食充足,说明当时南方经济发展迅速,而不是尚未开发,排除A项;南宋时期南方经济超过北方,而不是东晋时期,排除C项;材料未涉及南方生产技术先进,排除D项。故选B项。

18.D

【详解】据材料“投鞭断流”“草木皆兵”并结合所学可知,与成语“投鞭断流”“草木皆兵”相关的历史事件是383年的前秦苻坚进攻东晋的淝水之战,D项正确;楚汉战争是刘邦与项羽之间争夺最高统治权的战争,与材料无关,排除A项;秦灭六国的战争持续了近十年的时间,与材料无关,排除B项;八王之乱是西晋时期统治者之间的内乱,持续了十多年时间,加速了西晋的灭亡,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】材料观点着重于《齐民要术》对农业生产的切实指导,而并非该书是我国现存最早的一部完整农书。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,B符合题意,A排除;提高了日本农业的生产水平表述与《齐民要术》不符,C排除;记载了机械制造重大成就表述与《齐民要术》不符,D排除。故选B。

20.B

【详解】根据材料“《女史箴图》和《洛神赋图》”,结合所学知识可知:东晋的顾恺之是最著名的画家,擅长诗赋、书法,尤其精通绘画工人像、佛像、禽兽、山水等。其画作《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》《斫琴图》等堪称珍品。B项正确;苻坚是前秦统治者,排除A项;胡昭和 锺繇是曹魏时期的著名书法家,排除CD项。故选B项。

【点睛】

21.(1)农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制(而不是打制)石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。(错误)

(2)秦朝在地方上实行郡县制(而不是西周的分封制),开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(错误)

(3)汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。(正确)

(4)公元208年的赤壁之战(而不是官渡之战)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(错误)

(5)祖冲之(而不是刘徽)把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。(错误)

【详解】(1)据所学可知,农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制(而不是打制)石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。(错误)

(2)据所学可知,秦朝在地方上实行郡县制(而不是西周的分封制),开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(错误)

(3)据所学可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。(正确)

(4)据所学可知,公元208年的赤壁之战(而不是官渡之战)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(错误)

(5)据所学可知,祖冲之(而不是刘徽)把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。(错误)

22.(1)影响:这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难;但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

(2)形式:北方少数民族迁往中原地区;中原汉族迁往江南。

影响:中原汉族迁往江南,带去了大量劳动力和先进生产工具,促进了江南的开发。

(3)民族:鲜卑族。

历史事件:北魏孝文帝改革。

影响:促进了鲜卑族的封建化(或答民族交融)过程;有利于北方经济的恢复和发展。

(4)因素:民族迁徙;少数民族统治者的改革;兼并战争等。

【详解】(1)影响:这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

(2)形式:据材料“魏晋南北朝时期民族流动趋向”可知,材料反映了魏晋南北朝时期人口迁徙的两种形式是北方少数民族迁往中原地区;中原汉族迁往江南。

影响:据所学可知,中原汉族迁往江南,带去了大量劳动力和先进生产工具,促进了江南的开发。

(3)民族:据材料“魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”可知,材料中的“魏”是指由鲜卑族建立的北魏政权。

历史事件:据材料“魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”可知,材料涉及“迁都”,这指的是北魏孝文帝改革。

影响:据所学可知,北魏孝文帝改革,促进了鲜卑族的封建化(或答民族交融)过程;有利于北方经济的恢复和发展。

(4)因素:据材料可从民族迁徙;少数民族统治者的改革;兼并战争等方面回答。

23.(1)思想家:孔子;建议:罢黜百家,尊崇儒术。

(2)文字:甲骨文;朝代:商朝;作品:《兰亭集序》;作者:王羲之。

(3)技术革命:蔡伦改进造纸术;影响:改善了文化传播的条件,推动了西方文明的进步。

(4)做法:取其精华、去其糟粕、古为今用、批判地继承等。(意思接近即可)

【详解】(1)思想家:根据所学可知,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

建议:根据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想。

(2)文字:根据材料二图1结合所学可知,图1是甲骨文。商代刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。

朝代:根据所学可知,甲骨文最早出现在商朝时期。

作品:根据材料二图2结合所学可知,图2是《兰亭集序》。东晋王羲之的代表作是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界。《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

作者:根据所学可知,《兰亭集序》是东晋王羲之的代表作。

(3)技术革命:根据材料三“东汉时有人改进了造纸术,开拓了一个崭新的原料领域,使得纸的产量、质量均有明显提高,因此被誉为‘造纸技术史上一项重大的技术革命’。”可知,材料描述的是东汉蔡伦改进造纸术的史实。

影响:根据材料三“……纸与造纸术的流传,大大改善了文化传播的条件。尤其是推动了西方文明的进步。”可知,蔡伦改进造纸术改善了文化传播的条件,推动了西方文明的进步。

(4)做法:本问属于开放性问题,可从取其精华、去其糟粕,古为今用,批判地继承等方面简要说明,言之有理即可。

24.(1)图一:铁制生产工具。图二:牛耕。

(2)水利工程:都江堰。

人物:李冰。

(3)变法:商鞅变法。

政策:奖励农耕。

影响:商鞅变法打击了奴隶主贵族的特权,有利于加强中央集权;增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了物质基础。

(4)商路:丝绸之路。

意义:丝绸之路的开通,加强了中原和西域的联系,丰富了中原人民的物质文化生活。(言之有理即可)

(5)因素:生产工具的改进;耕作技术的提高;水利工程的修建;政府政策的支持;中外技术的交流等。

【详解】(1)图1:据材料可知,材料反映的是铁制生产工具。

图2:据材料可知,材料体现的是牛耕。

(2)水利工程及人物:据材料“内江、外江、宝瓶口”可知,材料反映的是都江堰,是战国时期蜀郡太守李冰修建。

(3)变法:据材料“据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产”可知,材料反映的是战国时期的商鞅变法。

政策:据材料“努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……”可知,商鞅变法中采取奖励耕织的措施,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役。

影响:据材料“变法五年后,秦国富强起来”并结合所学可知,商鞅变法打击了奴隶主贵族的特权,有利于加强中央集权;增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了物质基础。

(4)商路:据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植”可知,材料强调“中国精美的丝绸是在这条商路上运输最多的商品”,这条商路因此被称为“丝绸之路”。

意义:据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植”可知,丝绸之路的开通,加强了中原和西域的联系,丰富了中原人民的物质文化生活。

(5)因素:据材料可从生产工具的改进;耕作技术的提高;水利工程的修建;政府政策的支持;中外技术的交流等角度回答。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

七年级历史

一、单项选择题。(每小题2分,共40分。请将答案填入答题框内)

1.假如时光倒流,你回到170万年前的中华大地,最可能看到的情景是( )

A.元谋人正在采集食物 B.北京人正在捕获的野兽

C.半坡人正在制作彩陶 D.山顶洞人正在缝制衣服

2.考古学家在北京人遗址发现四层面积较大且较厚的灰烬层。这一发现,说明当时北京人的生活状况是( )

A.铸造青铜鼎 B.制作工具 C.采集植物果实 D.会使用火

3.《舌尖上的中国》的热播,引发了人们对美食的关注。我国河姆渡原始居民食物种类已比较丰富,他们的主要粮食作物是

A.水稻

B.小麦

C.粟

D.玉米

4.暑假期间,小华同学跟父母去郑州黄河游览区游玩,看到了炎黄二帝的雕像和相关介绍,内心非常震撼,于是回到家写了一篇观后感。其题目最有可能是( )

A.早期猿人 B.旧石器时代 C.人文初祖 D.禅让制度

5.商周时期的青铜器不仅种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超。迄今世界上出土的最重的青铜器是( )

A.司母戊鼎 B.青铜立人像 C.毛公鼎 D.四羊方尊

6.老子被称为“哲学之父”、“智慧之父”,下列选项与老子主张相符的是( )

A.“仁者爱人” B.“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”

C.“兼爱”、“非攻” D.“知彼知己者,百战不殆

7.秦王嬴政建立起了我国历史上第一个统一的多民族的国家。为巩固统一,他采取了一系列措施,其中哪项措施成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素( )

A.统一车辆和道路宽窄 B.统一货币

C.北筑长城,抗击匈奴 D.统一文字

8.“既打老虎又拍苍蝇”是当今社会流行的热词,它反映了党中央在惩治腐败这一大是大非问题上的原则立场和政策措施,既形象又深刻。秦朝在中央负责监察百官的是( )

A.御史大夫 B.丞相 C.太尉 D.刺史

9.陈胜、吴广起义是中国历史上第一次大规模的农民起义,在中国农民战争史上占有重要地位,这次起义爆发并得到各地农民纷纷响应的原因是( )

①秦朝的徭役繁重 ②秦朝的赋税很重 ③秦朝统一度量衡 ④秦朝的刑法残酷

A.①②③④ B.①②④ C.①③ D.②④

10.在当今中国人的主流思想文化观念中,既有儒家的“济世”和“中庸”,道家的“变通”和“隐忍”,还有法家的“法治”和“一统”。由此可见为中国古代文化发展奠定基础的是( )

A.问鼎中原 B.诸侯争霸 C.百家争鸣 D.尊王攘夷

11.汉朝在汉文帝和汉景帝时出现了“京师之钱累巨万,贯朽而不可校;太仓之粟陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食”的局面,历史上称为

A.“文景之治” B.“光武中兴”

C.“大一统” D.“王与马,共天下”

12.东汉安帝死后,阎太后及其兄弟立刘懿为帝,阎氏一族把持朝政,几个月后,以孙程为首的宦官发动政变,诛杀阎氏,另立顺帝,宦官势力把持朝政。这反映出东汉后期( )

A.土地荒芜,人口散亡 B.宦官外戚交替专权

C.政治清明,社会稳定 D.皇帝信任宦官势力

13.自新冠疫情爆发以来,国家采取了注射疫苗、定期核酸等诸多预防措施来防止疫情的蔓延,在预防疫情方面做出了重要贡献。东汉时就有名医发展了“治未病”’思想,提倡预防疾病,他是( )

A.张仲景 B.华佗 C.张角 D.扁鹊

14.《史记》是我国历史上第一部纪传体通史,记述了黄帝到汉武帝时期的史事。下列历史事件,《史记》中不可能记载的是( )

A.大泽乡起义 B.开凿灵渠 C.黄巾起义 D.大禹治水

15.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.国家的产生和社会变革

C.政权分立与民族融合 D.统一国家的建立与巩固

16.国务院新闻办公室发表的《新疆的历史与发展》白皮书指出新疆与中原地区的密切联系由来已久。请你判断新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于( )

A.张骞出使西域 B.西域都护的设置 C.班超经营西域 D.丝绸之路的开辟

17.《晋书·食货志》记载,东晋后期的情形是:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”由此可知( )

A.江南地区尚未开发 B.南方经济发展迅速

C.南方经济超过北方 D.南方生产技术先进

18.成语是中华文化中一颗璀璨的明珠。很多成语的形成往往与历史事件或人物有关。与成语“投鞭断流”“草木皆兵”相关的历史事件是( )

A.楚汉之争 B.秦灭六国 C.八王之乱 D.淝水之战

19.翻译《齐民要术》的日本学者表示:“关于农业生产的切实指导,可以和老农的宝贵经验媲美的只有这部书。所以我特翻译成日文,并加上注解,刊成新书行世。”这说明《齐民要术》( )

A.是我国现存最早的一部农书 B.善于总结农民的生产实践

C.提高了日本农业的生产水平 D.记载了机械制造重大成就

20.“他擅长人物画,是东晋时期最著名的画家,他一生的创作很多,流传下来的作品有《女史箴图》和《洛神赋图》。这里的“他”是指

A.苻坚 B.顾恺之 C.胡昭 D.锺繇

二、辨别改错题。

21.判断下列史实的正误,并加以改正。

(1)农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、打制石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。( )

(2)秦朝在地方上实行分封制,开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。( )

(3)汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。( )

(4)公元208年的官渡之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。( )

(5)刘徽把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。( )

三、材料解析题(16分+14分=30分)

22.民族交融是中国历史发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一 尽管这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区……与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础……

——《简明中国历史读本》

(1)依据材料一,归纳这一时期“兼并战争”的影响。

材料二 魏晋南北朝时期民族流动趋向。

(2)根据材料二分析魏晋南北朝时期人口迁徙的两种形式。人口迁徙对南方经济有何影响?

材料三 魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者。学文以仰慕中原文化之故,至欲自举其语言而消灭之,其改革之心,可谓勇矣。

——吕思勉《两晋南北朝史》

(3)材料三中的“魏”政权是由哪个民族建立的?材料三评述的是什么历史事件?结合所学知识指出该历史事件的影响。

(4)总结以上材料,哪些因素客观上推动了民族交融?

23.中华传统文化博大精深。阅读材料,回答问题

材料一 为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。道之以政,齐之以刑,民免而无耻;道之以德,齐之以礼,有耻且格。

——《论语·为政》

(1)《论语》主要反映了哪一位思想家的思想和言行?为了将他的思想立为正统思想,汉武帝接受了董仲舒的什么建议?

材料二

(2)材料二中图1是目前已知最早的中国“字”,它被叫做什么?它最早出现在什么朝代?图2享有“天下第一行书”的美誉,这部作品是什么?它的作者是谁?

材料三 东汉时有人改进了造纸术,开拓了一个崭新的原料领域,使得纸的产量、质量均有明显提高,因此被誉为“造纸技术史上一项重大的技术革命”。……纸与造纸术的流传,大大改善了文化传播的条件。尤其是推动了西方文明的进步。

——摘编自袁行露《中华文明史》

(3)根据材料三并结合所学知识,概述东汉出现的“造纸技术史上一项重大的技术革命”指什么?根据材料三指出该“技术革命”对世界文明发展产生的重大影响。

(4)中国传统文化源远流长,你认为我们应该如何传承和发扬传统文化?

四、活动与探究

24.中国是以农立国的世界文明古国,自古以来都有重视农民、农业、农村的优良传统。某校七年级同学探讨了“中国古代农业发展的原因”,请你参与同学们的小组探究,回答相关问题。

【生产技术创新】

材料一

(1)材料一中图片分别反映春秋时期哪些农业生产技术的创新?

【兴修水利工程】

材料二

(2)材料二图中的工程使成都平原成为“天府之国”。这是什么水利工程?是谁主持修建的?

【调整统治政策】

材料三 据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……变法五年后,秦国富强起来。

(3)材料三反映了哪一次变法的内容?这项有利于农业生产发展的政策是什么?这次变法产生了什么影响?

【引进优良作物】

材料四 中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植。这些作物的引进,不仅增加了我国农作物的种类,更对我国的农业生产及饮食结构的变化产生了十分重要的影响。

——《历史上的外来作物引进》

(4)材料四中新的农作物是通过哪条商路传入内地的?这条商路的开通有何重要意义?

(5)综合上述材料,归纳促进古代农业发展的因素有哪些?

试卷第6页,共6页

1.A

【详解】据材料“你回到170万年前的中华大地”可知,距今170万年前云南元谋人生活是原始群居,靠采集渔猎为生,A项正确;北京人距今70万年--20万年,排除B项;半坡人生活在新石器时代,距今约五六千年,排除C项;山顶洞人距今约三万年,排除D项。故选A项。

2.D

【详解】据材料“考古学家在北京人遗址发现四层面积较大且较厚的灰烬层”可知,北京人当时会使用火,D项正确;材料强调当时“较厚的灰烬层”,A项与材料无关,排除A项;材料未涉及“工具制作”,排除B项;材料没有体现植物果实的采集,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】依据所学知识可知,我国河姆渡原始居民是世界上最早种植水稻的居民,他们的主要粮食作物是水稻。粟是半坡居民主要的粮食作物,小麦和玉米是汉朝时期通过丝绸之路引进的。所以BCD项与题意不符,A项符合题意,故选A。

4.C

【详解】根据题干“炎黄二帝的雕像”结合所学知识可知,距今约四五千年,生活在黄河流域的炎帝部落和黄帝部落结成联盟,在涿鹿一战中打败蚩尤部落。黄帝部落的势力和声望大增,黄帝被推举为部落联盟首领。这一部落联盟经过长期发展形成日后的华夏族,因此后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,C项正确;早期猿人是人类最初发展阶段的代表,为更新世早期,生活于距今300万年至150万年前的人类,排除A项;旧石器时代是以使用打制石器为标志的人类物质文明发展阶段。地质时代属于上新世晚期到更新世,从距今约300万年前开始,延续到距今1万年左右止,排除B项;禅让制是指统治者生前把首领之位传给贤能的人,是我国原始社会末期的重要制度,排除D项。故选C项。

5.A

【详解】据所学可知,商朝的司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器,A项正确;青铜立人像是中国,也是世界迄今为止发现的同时代文物群中最早、最大、最奇特、最神秘、最为宏伟壮观的青铜立人雕像,被誉为“铜像之王”,排除B项;毛公鼎是西周晚期毛公所铸青铜器,与材料无关,排除C项;四羊方尊是商朝时期青铜器中的精品,排除D项。故选A项。

6.B

【详解】据所学可知,老子有朴素的辩证法思想,认为对立的双方可以互相转化,如上下、左右、对错等,材料“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”,属于对立的双方,也是属于老子的辩证法思想,B项正确;A项是孔子思想,排除A项;C项是墨子思想,排除C项;D项属于孙子的兵家思想,排除D项。故选B项。

7.D

【详解】据材料“为巩固统一,他采取了一系列措施,其中哪项措施成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素”可知,秦始皇统一文字,成为维系中华文化发展,延续了中华文明的重要因素,D项正确;材料强调的是“维系中华文化发展”,而“统一车辆和道路宽窄”与此无关,排除A项;“统一货币”利于经济交流和发展,但与材料“维系中华文化发展”无关,排除B项;C项与材料无关,“北筑长城,抗击匈奴”利于边疆稳定,排除C项。故选D项。

8.A

【详解】据所学可知,秦朝的御史大夫是在在中央负责监察百官的监察官员,A项正确;丞相是帮助皇帝处理政事的官员,排除B项;太尉是负责军事的中央官员,排除C项;汉朝设立刺史,负责监察诸侯王和地方高官,排除D项。故选A项。

9.B

【详解】依据已学知识可知,陈胜、吴广起义的根本原因是秦的暴政。秦朝的徭役繁重、秦朝的赋税很重和秦朝的刑法残酷都是秦的暴政的表现。秦朝统一度量衡和秦末农民起义无关。①②④符合题意,ACD不符合题意。故答案选B。

10.C

【详解】据材料可知,在当今中国人的主流思想文化观念中,既有儒家的“济世”和“中庸”,道家的“变通”和“隐忍”,还有法家的“法治”和“一统”,这些思想来源于战国时期诸子百家思想,故C项符合题意,C项正确;问鼎中原是春秋时期周天子势力衰微的表现,与材料无关,排除A项;诸侯争霸强调的是周天子势力衰微,诸侯间争霸战争,与材料“古代文化发展”无关,排除B项;尊王攘夷是齐桓公葵丘会盟打出的“旗号”,最终确立齐桓公霸主地位,排除D项。故选C项。

11.A

【详解】根据材料中的“汉文帝和汉景”可知,这个时期的局面是文景之治。B项指的是指的是东汉光武帝刘秀统治时期出现的治世;C项指的是汉武帝时期的局面;D项是说东晋时期琅琊王氏家族与当时皇室力量势均力效,甚至还有过之,当时百姓称之为“王与马,共天下”,琅琊王氏进入极盛时期。故选A。

【点睛】关于文景之治,需要掌握汉朝初期实行的政策;实行休养生息政策的原因;文景之治的结果和产生的历史影响等知识。

12.B

【详解】根据“阎太后及其兄弟立刘懿为帝,阎氏一族把持朝政”可知,反映的是外戚专权,根据材料“以孙程为首的宦官发动政变,诛杀阎氏,另立顺帝,宦官势力把持朝政。”可知,反映的是宦官专权,结合所学可知,东汉中期以后,继位的皇帝大多年幼,无法主政,大权就由皇帝的母亲主持。太后重用自己的亲戚,导致外戚的势力膨胀。皇帝长大后,不甘心被外戚摆布,想亲自行使君权,就依赖身边的宦官,设法除掉外戚,宝官由此得到宠信,把持朝政。如此循环,形成了东汉后期外戚与宝官交替专权的局面,B项正确;材料中没有体现土地和人口的情况,排除A项;外戚宦官专权,反映出政治黑暗,社会混乱,排除C项;材料涉及外戚和宦官,排除D项。故选B项。

13.A

【详解】据所学可知,东汉时期的医学家张仲景著有《伤寒杂病论》,并提出“治未病”思想,A项正确;华佗发明的“麻沸散”“五禽戏”,对医学和身体健康有重要作用,排除B项;张角领导了东汉末年的农民起义,排除C项;战国时期的扁鹊,提出了“望闻问切”四诊法,与材料无关,排除D项。故选A项。

14.C

【详解】本题为逆向选择题,根据所学可知,《史记》是我国第一部纪传体通史。文笔简洁,语言生动,刻画人物形象生动,在文学史上也有崇高的地位。记述了从传说中的黄帝到汉武帝时约3000年的史事。黄巾起义发生在东汉时期,不可能出现在《史记》中,C项符合题意,选择C项;大泽乡起义、开凿灵渠发生在秦朝,能够出现在《史记》中,AB项不符题意,排除AB项;大禹是原始社会末期部落联盟的首领,建立了夏朝,能够出现在《史记》中,D项不符合题意,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据所学知识可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期的分裂割据,开创了中国历史上首次大一统的局面。秦朝是我国历史上第一个统一的多民族的中央集权国家。汉武帝即位后,采取一系列措施,实现西汉王朝政治、经济、军事和思想上的大一统,使得西汉进入鼎盛时期。秦汉时期阶段特征是统一国家的建立和巩固,D符合题意。中国境内人类的活动是远古人类起源时期,A不符合题意。国家的产生是在夏朝,B不符合题意。秦汉时期没有政权分立,C不符合题意。所以ABC不符合题意,故选择D。

16.B

【详解】根据题干分析结合所学知识可知,新疆地区正式归属我国中央政权的管辖最早开始于西域都护的设置,公元前60年,西汉设置西域都护,从此西域正式归中央政府管辖,B项正确;张骞出使西域,密切了西域和汉朝的联系,不符合题意,排除A项;东汉时,班超经营西域,不符合题意,排除C项;丝绸之路的开辟,促进了东西方经济和文化交流,不符合题意,排除D项。故选B项。

17.B

【详解】据材料“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣”可知,材料反映东晋时期江南地区社会安定,百姓生活安定,粮食充足,说明当时南方经济发展迅速,B项正确;材料强调江南地区粮食充足,说明当时南方经济发展迅速,而不是尚未开发,排除A项;南宋时期南方经济超过北方,而不是东晋时期,排除C项;材料未涉及南方生产技术先进,排除D项。故选B项。

18.D

【详解】据材料“投鞭断流”“草木皆兵”并结合所学可知,与成语“投鞭断流”“草木皆兵”相关的历史事件是383年的前秦苻坚进攻东晋的淝水之战,D项正确;楚汉战争是刘邦与项羽之间争夺最高统治权的战争,与材料无关,排除A项;秦灭六国的战争持续了近十年的时间,与材料无关,排除B项;八王之乱是西晋时期统治者之间的内乱,持续了十多年时间,加速了西晋的灭亡,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】材料观点着重于《齐民要术》对农业生产的切实指导,而并非该书是我国现存最早的一部完整农书。《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,B符合题意,A排除;提高了日本农业的生产水平表述与《齐民要术》不符,C排除;记载了机械制造重大成就表述与《齐民要术》不符,D排除。故选B。

20.B

【详解】根据材料“《女史箴图》和《洛神赋图》”,结合所学知识可知:东晋的顾恺之是最著名的画家,擅长诗赋、书法,尤其精通绘画工人像、佛像、禽兽、山水等。其画作《女史箴图》《洛神赋图》《列女仁智图》《斫琴图》等堪称珍品。B项正确;苻坚是前秦统治者,排除A项;胡昭和 锺繇是曹魏时期的著名书法家,排除CD项。故选B项。

【点睛】

21.(1)农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制(而不是打制)石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。(错误)

(2)秦朝在地方上实行郡县制(而不是西周的分封制),开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(错误)

(3)汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。(正确)

(4)公元208年的赤壁之战(而不是官渡之战)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(错误)

(5)祖冲之(而不是刘徽)把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。(错误)

【详解】(1)据所学可知,农作物的种植、家畜饲养的出现以及聚落、磨制(而不是打制)石器的发展是原始农业兴起和发展的重要标志。(错误)

(2)据所学可知,秦朝在地方上实行郡县制(而不是西周的分封制),开创了我国历代王朝地方行政的基本模式。(错误)

(3)据所学可知,汉武帝采纳主父偃的建议,实施“推恩令”,加强了中央对地方的控制。(正确)

(4)据所学可知,公元208年的赤壁之战(而不是官渡之战)为三国鼎立局面的形成奠定了基础。(错误)

(5)据所学可知,祖冲之(而不是刘徽)把圆周率精确到小数点后第七位领先世界近千年。(错误)

22.(1)影响:这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难;但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

(2)形式:北方少数民族迁往中原地区;中原汉族迁往江南。

影响:中原汉族迁往江南,带去了大量劳动力和先进生产工具,促进了江南的开发。

(3)民族:鲜卑族。

历史事件:北魏孝文帝改革。

影响:促进了鲜卑族的封建化(或答民族交融)过程;有利于北方经济的恢复和发展。

(4)因素:民族迁徙;少数民族统治者的改革;兼并战争等。

【详解】(1)影响:这一时期社会动荡,兼并战争不断,给人民生活带来深重的灾难,但也促进了中原各地区与周边族群的交流与交融,为秦汉统一的多民族中央集权封建国家的建立奠定了基础。

(2)形式:据材料“魏晋南北朝时期民族流动趋向”可知,材料反映了魏晋南北朝时期人口迁徙的两种形式是北方少数民族迁往中原地区;中原汉族迁往江南。

影响:据所学可知,中原汉族迁往江南,带去了大量劳动力和先进生产工具,促进了江南的开发。

(3)民族:据材料“魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”可知,材料中的“魏”是指由鲜卑族建立的北魏政权。

历史事件:据材料“魏初风俗至陋……迁都之后于革易旧俗,亦可谓雷厉风行…民族根底,莫如语言,语言消灭,未有不同化于他族者”可知,材料涉及“迁都”,这指的是北魏孝文帝改革。

影响:据所学可知,北魏孝文帝改革,促进了鲜卑族的封建化(或答民族交融)过程;有利于北方经济的恢复和发展。

(4)因素:据材料可从民族迁徙;少数民族统治者的改革;兼并战争等方面回答。

23.(1)思想家:孔子;建议:罢黜百家,尊崇儒术。

(2)文字:甲骨文;朝代:商朝;作品:《兰亭集序》;作者:王羲之。

(3)技术革命:蔡伦改进造纸术;影响:改善了文化传播的条件,推动了西方文明的进步。

(4)做法:取其精华、去其糟粕、古为今用、批判地继承等。(意思接近即可)

【详解】(1)思想家:根据所学可知,孔子是儒家学派的创始人,他的思想后来由其弟子整理成《论语》一书。

建议:根据所学可知,汉武帝接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”,把儒家学说立为正统思想。

(2)文字:根据材料二图1结合所学可知,图1是甲骨文。商代刻在龟甲和牛羊等兽骨上的文字被称为“甲骨文”。

朝代:根据所学可知,甲骨文最早出现在商朝时期。

作品:根据材料二图2结合所学可知,图2是《兰亭集序》。东晋王羲之的代表作是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界。《兰亭集序》被誉为“天下第一行书”。

作者:根据所学可知,《兰亭集序》是东晋王羲之的代表作。

(3)技术革命:根据材料三“东汉时有人改进了造纸术,开拓了一个崭新的原料领域,使得纸的产量、质量均有明显提高,因此被誉为‘造纸技术史上一项重大的技术革命’。”可知,材料描述的是东汉蔡伦改进造纸术的史实。

影响:根据材料三“……纸与造纸术的流传,大大改善了文化传播的条件。尤其是推动了西方文明的进步。”可知,蔡伦改进造纸术改善了文化传播的条件,推动了西方文明的进步。

(4)做法:本问属于开放性问题,可从取其精华、去其糟粕,古为今用,批判地继承等方面简要说明,言之有理即可。

24.(1)图一:铁制生产工具。图二:牛耕。

(2)水利工程:都江堰。

人物:李冰。

(3)变法:商鞅变法。

政策:奖励农耕。

影响:商鞅变法打击了奴隶主贵族的特权,有利于加强中央集权;增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了物质基础。

(4)商路:丝绸之路。

意义:丝绸之路的开通,加强了中原和西域的联系,丰富了中原人民的物质文化生活。(言之有理即可)

(5)因素:生产工具的改进;耕作技术的提高;水利工程的修建;政府政策的支持;中外技术的交流等。

【详解】(1)图1:据材料可知,材料反映的是铁制生产工具。

图2:据材料可知,材料体现的是牛耕。

(2)水利工程及人物:据材料“内江、外江、宝瓶口”可知,材料反映的是都江堰,是战国时期蜀郡太守李冰修建。

(3)变法:据材料“据《史记·商君列传》记载,努力从事农业生产”可知,材料反映的是战国时期的商鞅变法。

政策:据材料“努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役……”可知,商鞅变法中采取奖励耕织的措施,努力从事农业生产,耕耘纺织送交粮食布帛多者,免除本人徭役。

影响:据材料“变法五年后,秦国富强起来”并结合所学可知,商鞅变法打击了奴隶主贵族的特权,有利于加强中央集权;增强了秦国的实力,为秦统一六国奠定了物质基础。

(4)商路:据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植”可知,材料强调“中国精美的丝绸是在这条商路上运输最多的商品”,这条商路因此被称为“丝绸之路”。

意义:据材料“中国精美的丝绸是这条商路上运输最多的商品,而石榴、葡萄、胡麻、胡桃、胡豆、胡萝卜等西域物产,也是在汉朝时通过这条商路传到内地的,在中原很多地区得到推广种植”可知,丝绸之路的开通,加强了中原和西域的联系,丰富了中原人民的物质文化生活。

(5)因素:据材料可从生产工具的改进;耕作技术的提高;水利工程的修建;政府政策的支持;中外技术的交流等角度回答。

答案第8页,共8页

答案第7页,共8页

同课章节目录