内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区2023--2024学年七年级历史上学期期末考试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区2023--2024学年七年级历史上学期期末考试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 576.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 17:19:07 | ||

图片预览

文档简介

康巴什区2023—2024学年第一学期七年级

期末质量检测试题历史

温馨提示:亲爱的同学,这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获。请认真审题,看清要求,仔细答题,祝你成功。

(满分50分,时间45分钟,请同学们把答案写到答题卡上,考试结束时,只交答题卡)

一、单项选择题,请把所选答案填至答题卡上。(共10题,每题2分,共20分)

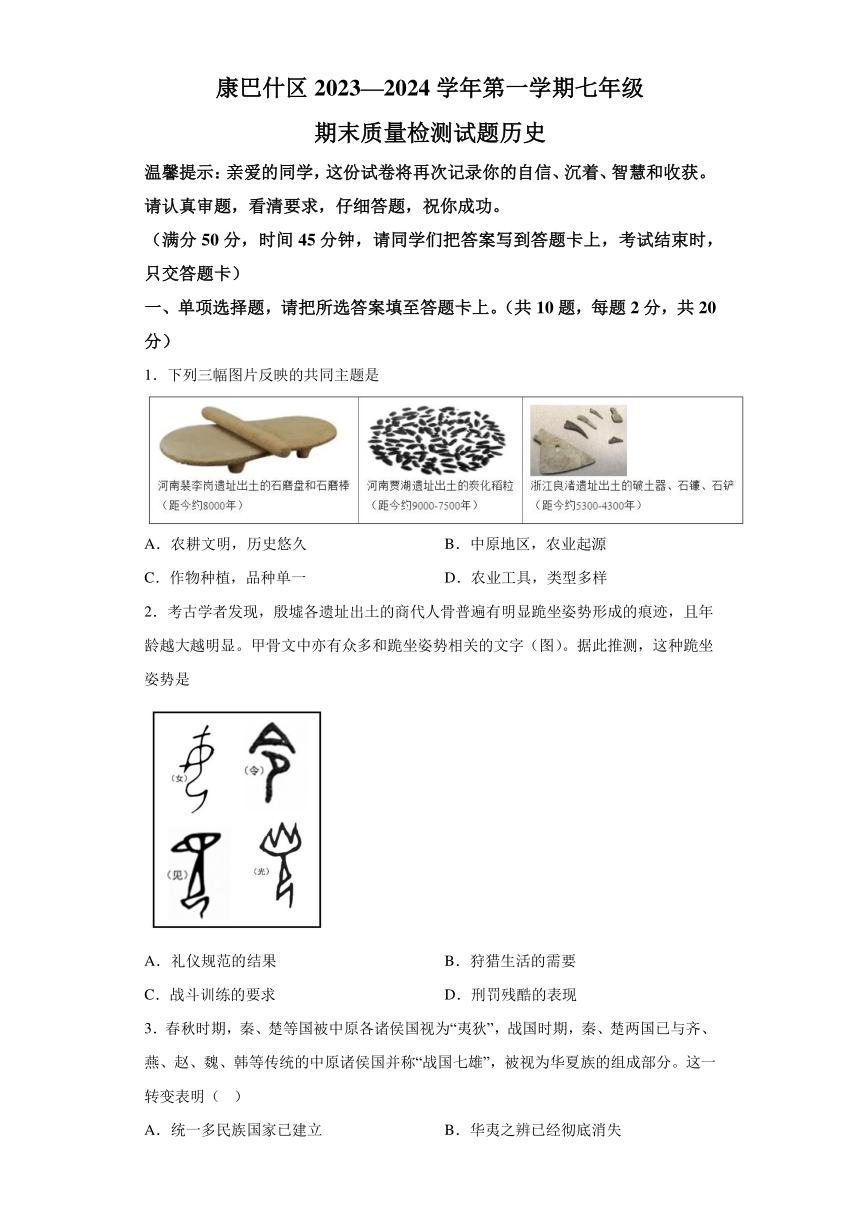

1.下列三幅图片反映的共同主题是

A.农耕文明,历史悠久 B.中原地区,农业起源

C.作物种植,品种单一 D.农业工具,类型多样

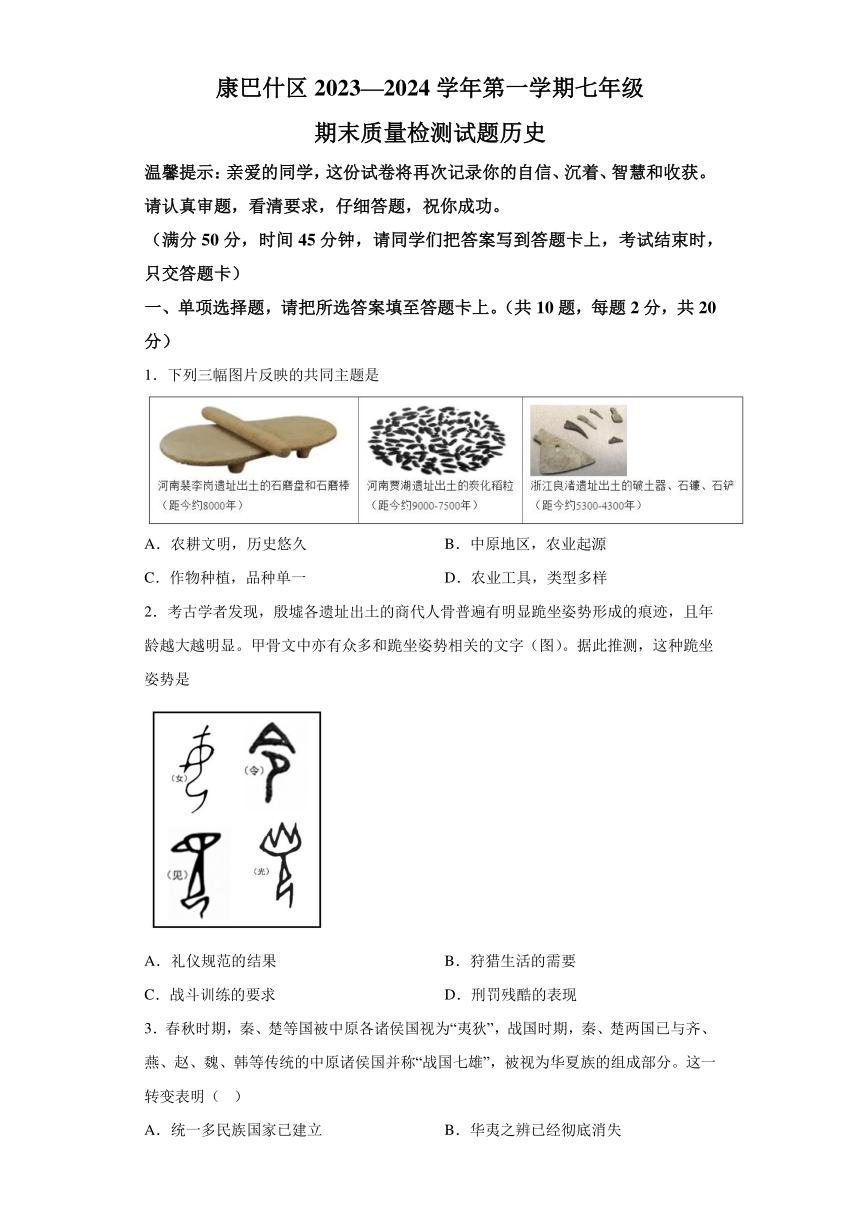

2.考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图)。据此推测,这种跪坐姿势是

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D.刑罚残酷的表现

3.春秋时期,秦、楚等国被中原各诸侯国视为“夷狄”,战国时期,秦、楚两国已与齐、燕、赵、魏、韩等传统的中原诸侯国并称“战国七雄”,被视为华夏族的组成部分。这一转变表明( )

A.统一多民族国家已建立 B.华夷之辨已经彻底消失

C.华夏认同观念渐趋强化 D.分裂对峙成为时代主流

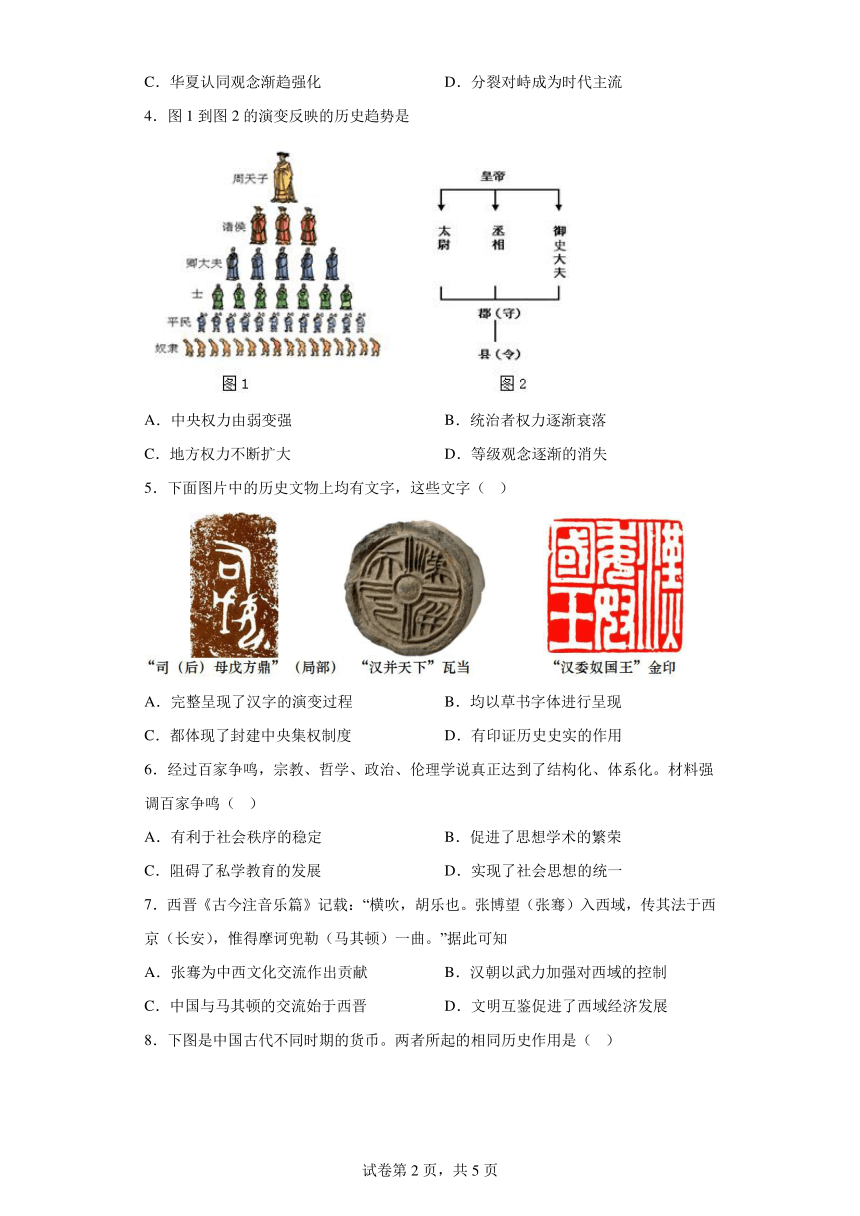

4.图1到图2的演变反映的历史趋势是

A.中央权力由弱变强 B.统治者权力逐渐衰落

C.地方权力不断扩大 D.等级观念逐渐的消失

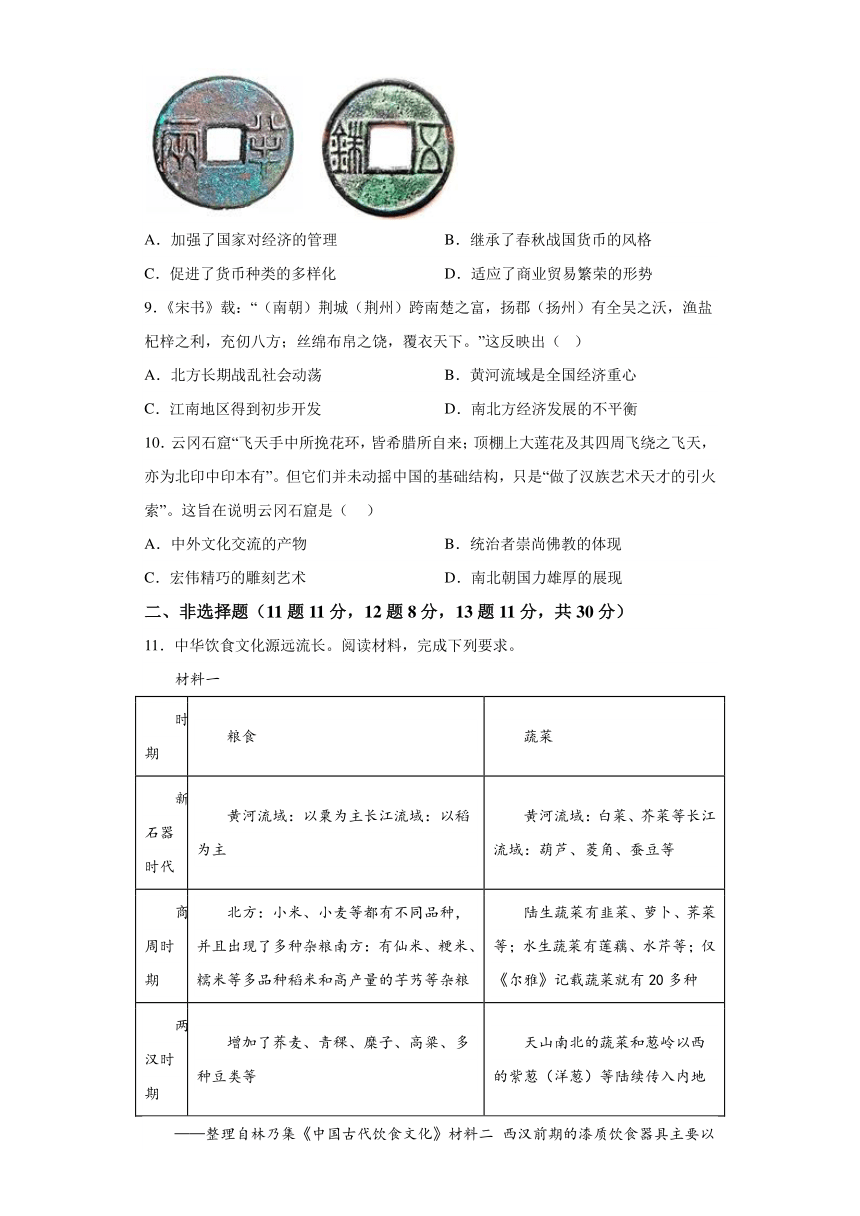

5.下面图片中的历史文物上均有文字,这些文字( )

A.完整呈现了汉字的演变过程 B.均以草书字体进行呈现

C.都体现了封建中央集权制度 D.有印证历史史实的作用

6.经过百家争鸣,宗教、哲学、政治、伦理学说真正达到了结构化、体系化。材料强调百家争鸣( )

A.有利于社会秩序的稳定 B.促进了思想学术的繁荣

C.阻碍了私学教育的发展 D.实现了社会思想的统一

7.西晋《古今注音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知

A.张骞为中西文化交流作出贡献 B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋 D.文明互鉴促进了西域经济发展

8.下图是中国古代不同时期的货币。两者所起的相同历史作用是( )

A.加强了国家对经济的管理 B.继承了春秋战国货币的风格

C.促进了货币种类的多样化 D.适应了商业贸易繁荣的形势

9.《宋书》载:“(南朝)荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这反映出( )

A.北方长期战乱社会动荡 B.黄河流域是全国经济重心

C.江南地区得到初步开发 D.南北方经济发展的不平衡

10.云冈石窟“飞天手中所挽花环,皆希腊所自来;顶棚上大莲花及其四周飞绕之飞天,亦为北印中印本有”。但它们并未动摇中国的基础结构,只是“做了汉族艺术天才的引火索”。这旨在说明云冈石窟是( )

A.中外文化交流的产物 B.统治者崇尚佛教的体现

C.宏伟精巧的雕刻艺术 D.南北朝国力雄厚的展现

二、非选择题(11题11分,12题8分,13题11分,共30分)

11.中华饮食文化源远流长。阅读材料,完成下列要求。

材料一

时期 粮食 蔬菜

新石器时代 黄河流域:以粟为主长江流域:以稻为主 黄河流域:白菜、芥菜等长江流域:葫芦、菱角、蚕豆等

商周时期 北方:小米、小麦等都有不同品种,并且出现了多种杂粮南方:有仙米、粳米、糯米等多品种稻米和高产量的芋艿等杂粮 陆生蔬菜有韭菜、萝卜、荠菜等;水生蔬菜有莲藕、水芹等;仅《尔雅》记载蔬菜就有20多种

两汉时期 增加了荞麦、青稞、糜子、高粱、多种豆类等 天山南北的蔬菜和葱岭以西的紫葱(洋葱)等陆续传入内地

——整理自林乃集《中国古代饮食文化》材料二 西汉前期的漆质饮食器具主要以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具的外形上开始追求繁复的装饰,由于经过了早期的国力恢复,西汉中期整体安定,经济繁荣,所以漆器饮食器具逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权利与礼制的变化。

——摘编自颜焕《汉代漆质饮食器具研究与创意设计》

材料三 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时,“胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、菌香等蔬果。

——摘编自曹文柱《中国社会通史》

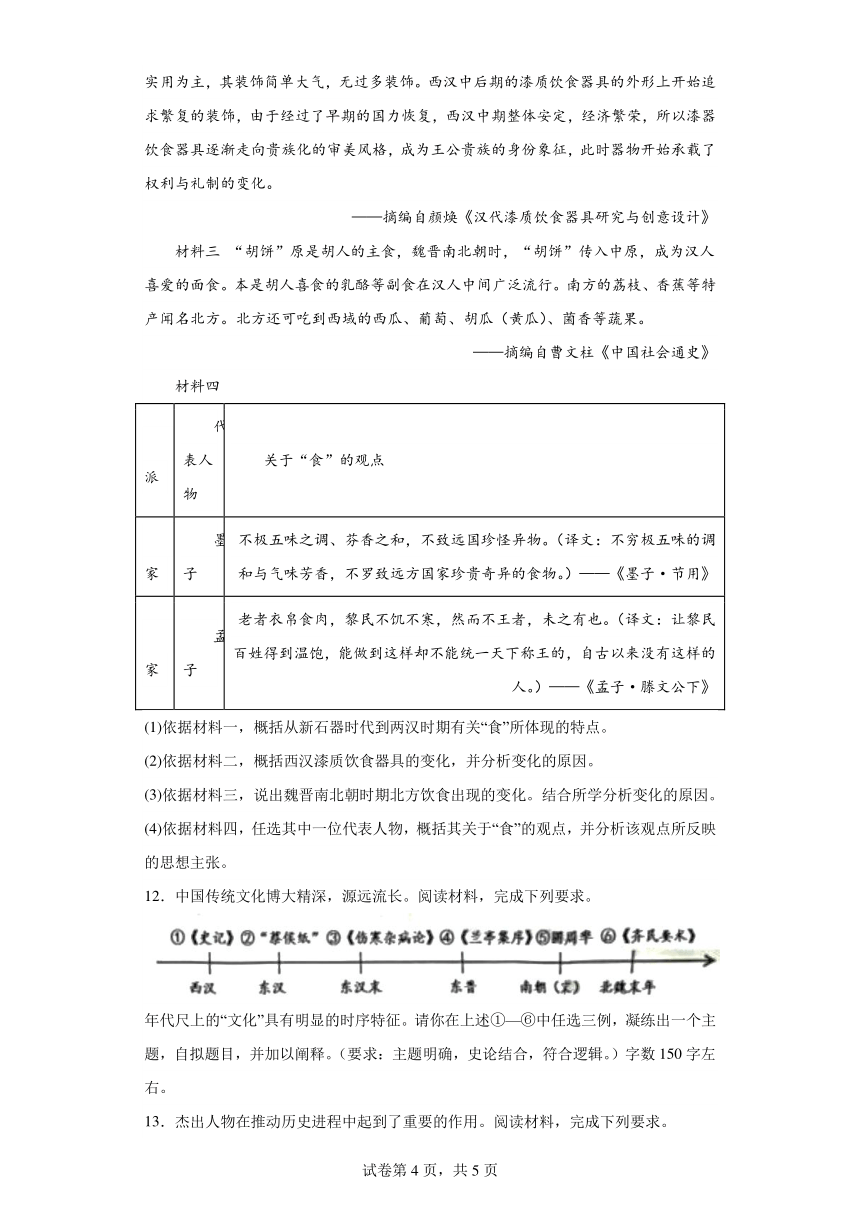

材料四

学派 代表人物 关于“食”的观点

墨家 墨子 不极五味之调、芬香之和,不致远国珍怪异物。(译文:不穷极五味的调和与气味芳香,不罗致远方国家珍贵奇异的食物。)——《墨子·节用》

儒家 孟子 老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。(译文:让黎民百姓得到温饱,能做到这样却不能统一天下称王的,自古以来没有这样的人。)——《孟子·滕文公下》

(1)依据材料一,概括从新石器时代到两汉时期有关“食”所体现的特点。

(2)依据材料二,概括西汉漆质饮食器具的变化,并分析变化的原因。

(3)依据材料三,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。结合所学分析变化的原因。

(4)依据材料四,任选其中一位代表人物,概括其关于“食”的观点,并分析该观点所反映的思想主张。

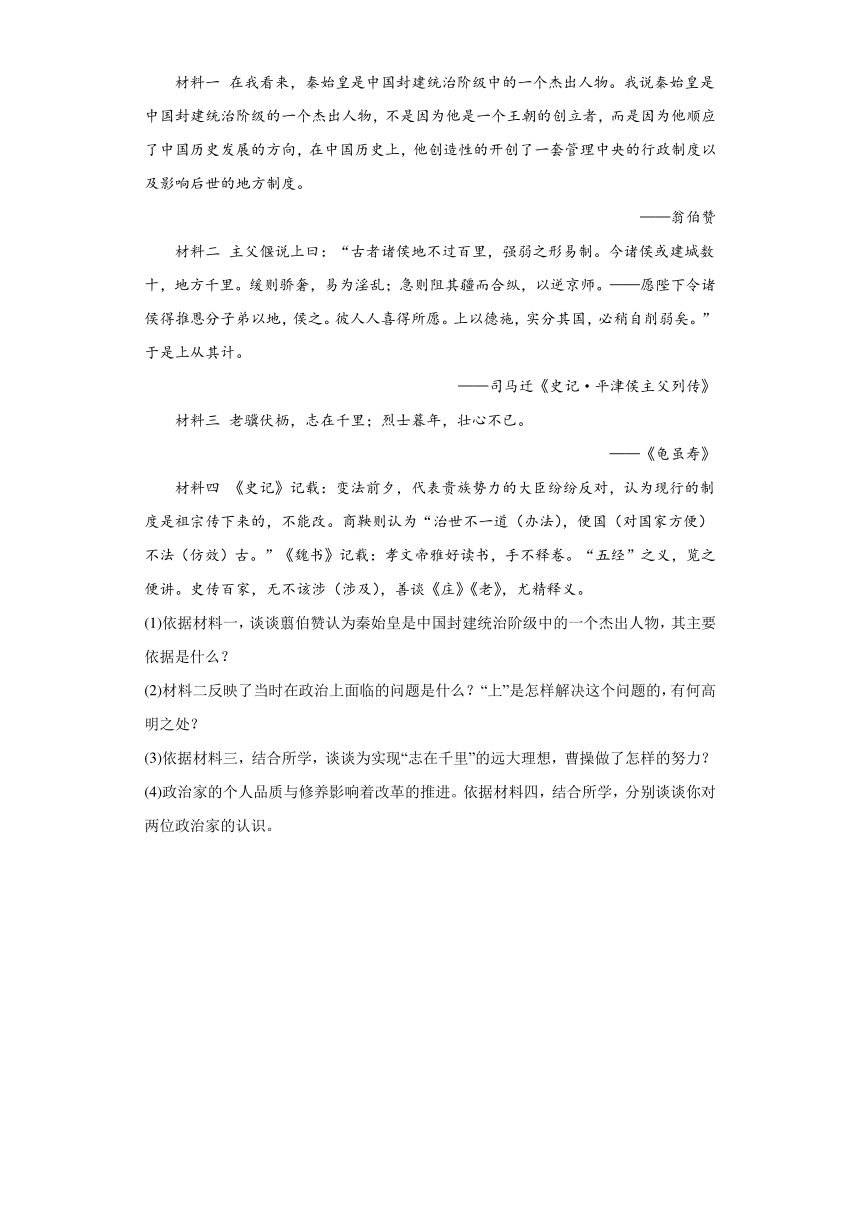

12.中国传统文化博大精深,源远流长。阅读材料,完成下列要求。

年代尺上的“文化”具有明显的时序特征。请你在上述①—⑥中任选三例,凝练出一个主题,自拟题目,并加以阐释。(要求:主题明确,史论结合,符合逻辑。)字数150字左右。

13.杰出人物在推动历史进程中起到了重要的作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在我看来,秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物。我说秦始皇是中国封建统治阶级的一个杰出人物,不是因为他是一个王朝的创立者,而是因为他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性的开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。

——翁伯赞

材料二 主父偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或建城数十,地方千里。缓则骄奢,易为淫乱;急则阻其疆而合纵,以逆京师。——愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。”于是上从其计。

——司马迁《史记·平津侯主父列传》

材料三 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

——《龟虽寿》

材料四 《史记》记载:变法前夕,代表贵族势力的大臣纷纷反对,认为现行的制度是祖宗传下来的,不能改。商鞅则认为“治世不一道(办法),便国(对国家方便)不法(仿效)古。”《魏书》记载:孝文帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲。史传百家,无不该涉(涉及),善谈《庄》《老》,尤精释义。

(1)依据材料一,谈谈翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物,其主要依据是什么?

(2)材料二反映了当时在政治上面临的问题是什么?“上”是怎样解决这个问题的,有何高明之处?

(3)依据材料三,结合所学,谈谈为实现“志在千里”的远大理想,曹操做了怎样的努力?

(4)政治家的个人品质与修养影响着改革的推进。依据材料四,结合所学,分别谈谈你对两位政治家的认识。

试卷第2页,共5页

1.A

【详解】观察三幅图片中的文物可知,图中遗址出土的文物都处于原始社会时期,且都与农业有关,如石磨盘、石磨棒、石铲等与农业生产工具有关,炭化稻粒与种植的农作物品种有关,所以三幅图片能够共同反映出我国农耕文明,历史悠久,A项正确;浙江处于长江流域,不属于中原地区,排除B项;三幅图片中只有炭化稻粒体现了作物种植,排除C项;炭化稻粒不是农业工具,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】根据题干图片可知,甲骨文中的“女、令、见、光”字,都是一个跪坐的形象,这说明当时跪坐现象非常普遍。结合所学知识可知,凳子作为一种日常用具,是在隋唐时期由胡地传入,并在宋时成形为现在的式样。所以,在此之前的中国古人,基本是席地而坐,而坐有坐相,站有站姿,跪坐即为一种符合礼数的姿势。因此,甲骨文中有众多和跪坐姿势相关的文字表明这种跪坐姿势是礼仪规范的结果,故A项符合题意;跪坐是汉族古时的居坐的一种方式,即席地而坐,因此,与狩猎、训练和刑罚无关,排除BCD项。故选A项。

3.C

【详解】根据材料可知,春秋时原本被中原各诸侯国视为“夷狄”的秦、楚等国,到战国时并列为中原诸侯,被视为华夏族的组成部分,说明华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群,这一转变体现了华夏认同观念渐趋强化,C项正确;秦统一六国后,统一多民族国家才建立,与题干时间不符,排除A项;B项表述过于绝对,排除B项;D项表述错误,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】分封制下诸侯权力较大,无法实现中央集权。郡县制的长官由皇帝直接任免。郡县制大大加强了中央集权。材料中图1中“周天子”“诸侯”“卿大夫”“士”可知是西周的分封制。图2中体现的是秦朝的皇帝制度、三公九卿制和郡县制。属于专制主义中央集权制度。对比两幅图可知,中央权力逐渐由弱变强,故A符合题意;中央集权说明统治者权力逐渐加强,排除B;地方权力是不断削弱,不是不断扩大。排除C;材料中说明的是中央集权的不断加强,不能体现出等级观念的变化,排除D。故选A。

5.D

【详解】根据图片中的历史文物上的文字和所学知识可知,司母戊鼎能印证商朝青铜器的高超技术,“汉并天下”瓦当为纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作,能印证西汉的建立和统一,“汉委奴国王”金印是汉朝与日本友好交往的见证,故题干三幅图片有印证历史史实的作用,D项正确;中国最古老的文字是甲骨文,题干三幅图片和甲骨文无关,故完整呈现了汉字的演变过程的说法错误,排除A项;司母戊鼎上的字是金文,不是草书,排除B项;司母戊鼎出现在商朝,那时还未创立封建中央集权制度,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料“经过百家争鸣,宗教、哲学、政治、伦理学说真正达到了结构化、体系化。”说明,百家争鸣促进了宗教、哲学、政治、伦理学说的发展,即促进了思想学术的繁荣,B项正确;社会秩序与百家争鸣无关,排除A项;百家争鸣促进了私学的发展,排除C项;百家争鸣并未实现社会思想的统一,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】公元前119年,为了加强与西域各国的联系,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。材料中说明张謇在长安传授他滞留西域时所接触到的“胡曲”,这首佛教乐曲是张骞从“丝绸之路”上带回的重要礼物。可见,张骞为中西文化交流作出贡献。故A符合题意;材料说明的是张骞对于中西文化交流作出贡献,并不能说明汉朝以武力加强对西域的控制,排除B;材料中说明传到汉代的马其顿乐曲,说明是西汉时期,不是西晋。排除C;材料论述的是张骞对于中西文化交流的影响,不是说明文明互鉴促进了西域经济发展。排除D。故选A。

8.A

【详解】秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱为标准货币在全国流通,这样改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,两者所起的相同历史作用是:加强了国家对经济的管理,A项正确;这两种货币风格与春秋战国时期有所不同,排除B项;半两钱和五铢钱币外形相似,货币种类多样化,不利于经济交流,统一货币是为了加强国家对经济的管理,促进各地区经济交流,排除C项;秦汉时期主要发展农业,适应商业贸易繁荣的形势说法不对,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据题干“《宋书》载:“荆城跨南楚之富,扬郡有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”和所学知识可知,《宋书》为一部记述南朝刘宋一代历史的纪传体史书。古文的大意为荆楚在南方非常富有,扬州是吴地交通便利,商业发达的地区,这体现了江南地区经济的发展,C项正确;材料不能说明北方长期战乱社会动荡,排除A项;材料中未涉及黄河流域的经济地位,排除B项;材料中未涉及南北经济的比较,排除D项;故选C项。

10.A

【详解】材料反映了云冈石窟吸收了希腊、印度元素,也保留了中国的基本结构,这说明云冈石窟是中外文化交流的产物,A项正确;材料强调的是云冈石窟包含中外元素,统治者对佛教的态度不符合材料主旨,排除B项;材料没有描述云冈石窟雕刻艺术精巧宏伟,排除C项;南北朝时期战乱不已,各国国力并不雄厚,而且不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

【点睛】

11.(1)特点:种类趋向丰富、区域特征明显、吸纳外来的食材。

(2)变化:由实用转变为权利与礼制的象征;从简单大气到追求繁复。原因:到了西汉中期,国力恢复,社会安定,经济繁荣。

(3)变化:魏晋南北朝时期北方的饮食种类与以前相比更加丰富,不仅能吃到胡人的主食,还能吃到西域及南方的果蔬。

原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路开辟后传入的物种增多等。

(4)人物:墨子,观点及思想主张:墨子倡导节制饮食,反对奢侈生活,反映他提倡节俭的思想主张;

人物:孟子,提出统治者应该关心百姓温饱,不要过分盘剥人民,体现他主张实行“仁政”的思想主张。

【详解】(1)特点:根据材料从新石器时代到商周时期再到两汉时期粮食和蔬菜种类变化可得出种类趋向丰富;从区域上看,南北方粮食和蔬菜各有特点,可得出区域特征明显;根据材料“两汉时期,天山南北的蔬菜和葱岭以西的紫葱(洋葱)等陆续传入内地”可得出吸纳外来的食材。

(2)变化:根据材料“西汉前期的漆质饮食器具主要以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具的外形上开始追求繁复的装饰……成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权利与礼制的变化”可知,西汉漆质饮食器具的变化由实用转变为权利与礼制的象征;从简单大气到追求繁复。

原因:根据材料“由于经过了早期的国力恢复,西汉中期整体安定,经济繁荣,”可知,西汉漆质饮食器具变化的原因是到了西汉中期,国力恢复,社会安定,经济繁荣。

(3)变化:据材料三“‘胡饼’传入中原”“南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可以吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、菌香等蔬果”可知,魏晋南北朝时期北方饮食与以前相比更加丰富,不仅能吃到胡人的主食,还能吃到西域及南方的果蔬。

原因:根据所学可知魏晋南北朝时期北方饮食出现变化的原因有:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路开辟后传入的物种增多等。

(4)人物观点及思想主张:根据所学知识可知,墨子是墨家学派的创始人。根据材料“不极五味之调、芬香之和,不致远国珍怪异物。”可知,墨子关于“食”的观点是倡导节制饮食,反对奢侈生活,反映他提倡节俭的思想主张。根据材料“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”可知,孟子关于“食”的观点是提出统治者应该关心百姓温饱,不要过分盘剥人民,体现他主张实行“仁政”的思想主张。

12.例1:选择①②③

题目:辉煌的两汉文化

阐释:两汉时期,社会经济的繁荣,为科技文化的发展创造了条件,人们在许多领域取得了突出成就。司马迁写出的不朽历史巨著《史记》,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,是中国第一部纪传体通史。东汉时期的蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,还提出了治未病理论,提倡预防疾病,张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。综上可知,我国两汉时期在历史、科技、医学等领域都取得了辉煌的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

例2:选择④⑤⑥

题目:璀璨的魏晋南北朝文化

阐释:东晋书法家王羲之的书法被称为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年。北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,书中总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,贾思勰强调,农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。综上可知,我国魏晋南北朝时期在书法、科技、农学等领域都取得了灿烂的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

【详解】论述:此题相对开放,依据题干材料“年代尺上的‘文化’具有明显的时序特征”,观察年代尺时代和文化成就,结合所学知识,可选择①②③项,拟定题目辉煌的两汉文化,或选择④⑤⑥拟定题目璀璨的魏晋南北朝文化(其他言之有理亦可),然后结合所学知识和选定史例加以论述,最后进行升华总结即可。例如:

选择①②③

题目:辉煌的两汉文化

阐释:两汉时期,社会经济的繁荣,为科技文化的发展创造了条件,人们在许多领域取得了突出成就。司马迁写出的不朽历史巨著《史记》,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,是中国第一部纪传体通史。东汉时期的蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,还提出了治未病理论,提倡预防疾病,张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。综上可知,我国两汉时期在历史、科技、医学等领域都取得了辉煌的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

选择④⑤⑥

题目:璀璨的魏晋南北朝文化

阐释:东晋书法家王羲之的书法被称为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年。北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,书中总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,贾思勰强调,农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。综上可知,我国魏晋南北朝时期在书法、科技、农学等领域都取得了灿烂的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

13.(1)依据:秦始皇开创君主专制的中央集权制度。

(2)问题:诸侯王势力强大,威胁中央;解决:采取“推恩令”;高明之处:不费一兵一卒就解除了地方对中央的威胁。

(3)努力:统一全国;在官渡大败袁绍,为统一北方奠定基础,又挥师南下,想统一中国,与孙刘联军进行了赤壁之战。

(4)认识:适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

【详解】(1)依据:根据材料“因为他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性的开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。”得出秦始皇开创君主专制的中央集权制度。

(2)问题:根据材料二“主父偃说上曰:‘古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方干里,缓则骄奢,易为淫乱,急则阻其强而合纵,以逆师’”并结合所学可知,“上”是指汉武帝。材料反映了当时在政治上面临的问题是诸侯王势力强大,威胁中央。

解决:结合所学可知,汉武帝通过推恩令来解决这个问题。

高明之处:结合所学可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,不费一兵一卒就解除了地方对中央的威胁。

(3)努力:根据材料三,结合所学可知材料中“志在千里”指的是统一全国。曹操做的努力可从曹操为了统一北方和挥师南下进行的战役分析,如曹操在官渡大败袁绍,为统一北方奠定基础,又挥师南下,想统一中国,与孙刘联军进行了赤壁之战。

(4)认识:结合所学可从政策调整、改革、创新、目标等角度分析,如适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

期末质量检测试题历史

温馨提示:亲爱的同学,这份试卷将再次记录你的自信、沉着、智慧和收获。请认真审题,看清要求,仔细答题,祝你成功。

(满分50分,时间45分钟,请同学们把答案写到答题卡上,考试结束时,只交答题卡)

一、单项选择题,请把所选答案填至答题卡上。(共10题,每题2分,共20分)

1.下列三幅图片反映的共同主题是

A.农耕文明,历史悠久 B.中原地区,农业起源

C.作物种植,品种单一 D.农业工具,类型多样

2.考古学者发现,殷墟各遗址出土的商代人骨普遍有明显跪坐姿势形成的痕迹,且年龄越大越明显。甲骨文中亦有众多和跪坐姿势相关的文字(图)。据此推测,这种跪坐姿势是

A.礼仪规范的结果 B.狩猎生活的需要

C.战斗训练的要求 D.刑罚残酷的表现

3.春秋时期,秦、楚等国被中原各诸侯国视为“夷狄”,战国时期,秦、楚两国已与齐、燕、赵、魏、韩等传统的中原诸侯国并称“战国七雄”,被视为华夏族的组成部分。这一转变表明( )

A.统一多民族国家已建立 B.华夷之辨已经彻底消失

C.华夏认同观念渐趋强化 D.分裂对峙成为时代主流

4.图1到图2的演变反映的历史趋势是

A.中央权力由弱变强 B.统治者权力逐渐衰落

C.地方权力不断扩大 D.等级观念逐渐的消失

5.下面图片中的历史文物上均有文字,这些文字( )

A.完整呈现了汉字的演变过程 B.均以草书字体进行呈现

C.都体现了封建中央集权制度 D.有印证历史史实的作用

6.经过百家争鸣,宗教、哲学、政治、伦理学说真正达到了结构化、体系化。材料强调百家争鸣( )

A.有利于社会秩序的稳定 B.促进了思想学术的繁荣

C.阻碍了私学教育的发展 D.实现了社会思想的统一

7.西晋《古今注音乐篇》记载:“横吹,胡乐也。张博望(张骞)入西域,传其法于西京(长安),惟得摩诃兜勒(马其顿)一曲。”据此可知

A.张骞为中西文化交流作出贡献 B.汉朝以武力加强对西域的控制

C.中国与马其顿的交流始于西晋 D.文明互鉴促进了西域经济发展

8.下图是中国古代不同时期的货币。两者所起的相同历史作用是( )

A.加强了国家对经济的管理 B.继承了春秋战国货币的风格

C.促进了货币种类的多样化 D.适应了商业贸易繁荣的形势

9.《宋书》载:“(南朝)荆城(荆州)跨南楚之富,扬郡(扬州)有全吴之沃,渔盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”这反映出( )

A.北方长期战乱社会动荡 B.黄河流域是全国经济重心

C.江南地区得到初步开发 D.南北方经济发展的不平衡

10.云冈石窟“飞天手中所挽花环,皆希腊所自来;顶棚上大莲花及其四周飞绕之飞天,亦为北印中印本有”。但它们并未动摇中国的基础结构,只是“做了汉族艺术天才的引火索”。这旨在说明云冈石窟是( )

A.中外文化交流的产物 B.统治者崇尚佛教的体现

C.宏伟精巧的雕刻艺术 D.南北朝国力雄厚的展现

二、非选择题(11题11分,12题8分,13题11分,共30分)

11.中华饮食文化源远流长。阅读材料,完成下列要求。

材料一

时期 粮食 蔬菜

新石器时代 黄河流域:以粟为主长江流域:以稻为主 黄河流域:白菜、芥菜等长江流域:葫芦、菱角、蚕豆等

商周时期 北方:小米、小麦等都有不同品种,并且出现了多种杂粮南方:有仙米、粳米、糯米等多品种稻米和高产量的芋艿等杂粮 陆生蔬菜有韭菜、萝卜、荠菜等;水生蔬菜有莲藕、水芹等;仅《尔雅》记载蔬菜就有20多种

两汉时期 增加了荞麦、青稞、糜子、高粱、多种豆类等 天山南北的蔬菜和葱岭以西的紫葱(洋葱)等陆续传入内地

——整理自林乃集《中国古代饮食文化》材料二 西汉前期的漆质饮食器具主要以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具的外形上开始追求繁复的装饰,由于经过了早期的国力恢复,西汉中期整体安定,经济繁荣,所以漆器饮食器具逐渐走向贵族化的审美风格,成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权利与礼制的变化。

——摘编自颜焕《汉代漆质饮食器具研究与创意设计》

材料三 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时,“胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、菌香等蔬果。

——摘编自曹文柱《中国社会通史》

材料四

学派 代表人物 关于“食”的观点

墨家 墨子 不极五味之调、芬香之和,不致远国珍怪异物。(译文:不穷极五味的调和与气味芳香,不罗致远方国家珍贵奇异的食物。)——《墨子·节用》

儒家 孟子 老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。(译文:让黎民百姓得到温饱,能做到这样却不能统一天下称王的,自古以来没有这样的人。)——《孟子·滕文公下》

(1)依据材料一,概括从新石器时代到两汉时期有关“食”所体现的特点。

(2)依据材料二,概括西汉漆质饮食器具的变化,并分析变化的原因。

(3)依据材料三,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。结合所学分析变化的原因。

(4)依据材料四,任选其中一位代表人物,概括其关于“食”的观点,并分析该观点所反映的思想主张。

12.中国传统文化博大精深,源远流长。阅读材料,完成下列要求。

年代尺上的“文化”具有明显的时序特征。请你在上述①—⑥中任选三例,凝练出一个主题,自拟题目,并加以阐释。(要求:主题明确,史论结合,符合逻辑。)字数150字左右。

13.杰出人物在推动历史进程中起到了重要的作用。阅读材料,完成下列要求。

材料一 在我看来,秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物。我说秦始皇是中国封建统治阶级的一个杰出人物,不是因为他是一个王朝的创立者,而是因为他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性的开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。

——翁伯赞

材料二 主父偃说上曰:“古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或建城数十,地方千里。缓则骄奢,易为淫乱;急则阻其疆而合纵,以逆京师。——愿陛下令诸侯得推恩分子弟以地,侯之。彼人人喜得所愿。上以德施,实分其国,必稍自削弱矣。”于是上从其计。

——司马迁《史记·平津侯主父列传》

材料三 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。

——《龟虽寿》

材料四 《史记》记载:变法前夕,代表贵族势力的大臣纷纷反对,认为现行的制度是祖宗传下来的,不能改。商鞅则认为“治世不一道(办法),便国(对国家方便)不法(仿效)古。”《魏书》记载:孝文帝雅好读书,手不释卷。“五经”之义,览之便讲。史传百家,无不该涉(涉及),善谈《庄》《老》,尤精释义。

(1)依据材料一,谈谈翦伯赞认为秦始皇是中国封建统治阶级中的一个杰出人物,其主要依据是什么?

(2)材料二反映了当时在政治上面临的问题是什么?“上”是怎样解决这个问题的,有何高明之处?

(3)依据材料三,结合所学,谈谈为实现“志在千里”的远大理想,曹操做了怎样的努力?

(4)政治家的个人品质与修养影响着改革的推进。依据材料四,结合所学,分别谈谈你对两位政治家的认识。

试卷第2页,共5页

1.A

【详解】观察三幅图片中的文物可知,图中遗址出土的文物都处于原始社会时期,且都与农业有关,如石磨盘、石磨棒、石铲等与农业生产工具有关,炭化稻粒与种植的农作物品种有关,所以三幅图片能够共同反映出我国农耕文明,历史悠久,A项正确;浙江处于长江流域,不属于中原地区,排除B项;三幅图片中只有炭化稻粒体现了作物种植,排除C项;炭化稻粒不是农业工具,排除D项。故选A项。

2.A

【详解】根据题干图片可知,甲骨文中的“女、令、见、光”字,都是一个跪坐的形象,这说明当时跪坐现象非常普遍。结合所学知识可知,凳子作为一种日常用具,是在隋唐时期由胡地传入,并在宋时成形为现在的式样。所以,在此之前的中国古人,基本是席地而坐,而坐有坐相,站有站姿,跪坐即为一种符合礼数的姿势。因此,甲骨文中有众多和跪坐姿势相关的文字表明这种跪坐姿势是礼仪规范的结果,故A项符合题意;跪坐是汉族古时的居坐的一种方式,即席地而坐,因此,与狩猎、训练和刑罚无关,排除BCD项。故选A项。

3.C

【详解】根据材料可知,春秋时原本被中原各诸侯国视为“夷狄”的秦、楚等国,到战国时并列为中原诸侯,被视为华夏族的组成部分,说明华夏族吸收了大量新鲜血液,成为更加稳定和分布更为广泛的族群,这一转变体现了华夏认同观念渐趋强化,C项正确;秦统一六国后,统一多民族国家才建立,与题干时间不符,排除A项;B项表述过于绝对,排除B项;D项表述错误,排除D项。故选C项。

4.A

【详解】分封制下诸侯权力较大,无法实现中央集权。郡县制的长官由皇帝直接任免。郡县制大大加强了中央集权。材料中图1中“周天子”“诸侯”“卿大夫”“士”可知是西周的分封制。图2中体现的是秦朝的皇帝制度、三公九卿制和郡县制。属于专制主义中央集权制度。对比两幅图可知,中央权力逐渐由弱变强,故A符合题意;中央集权说明统治者权力逐渐加强,排除B;地方权力是不断削弱,不是不断扩大。排除C;材料中说明的是中央集权的不断加强,不能体现出等级观念的变化,排除D。故选A。

5.D

【详解】根据图片中的历史文物上的文字和所学知识可知,司母戊鼎能印证商朝青铜器的高超技术,“汉并天下”瓦当为纪念刘邦战胜项羽,统一天下,建立汉朝而作,能印证西汉的建立和统一,“汉委奴国王”金印是汉朝与日本友好交往的见证,故题干三幅图片有印证历史史实的作用,D项正确;中国最古老的文字是甲骨文,题干三幅图片和甲骨文无关,故完整呈现了汉字的演变过程的说法错误,排除A项;司母戊鼎上的字是金文,不是草书,排除B项;司母戊鼎出现在商朝,那时还未创立封建中央集权制度,排除C项。故选D项。

6.B

【详解】根据材料“经过百家争鸣,宗教、哲学、政治、伦理学说真正达到了结构化、体系化。”说明,百家争鸣促进了宗教、哲学、政治、伦理学说的发展,即促进了思想学术的繁荣,B项正确;社会秩序与百家争鸣无关,排除A项;百家争鸣促进了私学的发展,排除C项;百家争鸣并未实现社会思想的统一,排除D项。故选B项。

7.A

【详解】公元前119年,为了加强与西域各国的联系,张骞两次出使西域,促进了汉朝与西域之间的相互了解与往来。材料中说明张謇在长安传授他滞留西域时所接触到的“胡曲”,这首佛教乐曲是张骞从“丝绸之路”上带回的重要礼物。可见,张骞为中西文化交流作出贡献。故A符合题意;材料说明的是张骞对于中西文化交流作出贡献,并不能说明汉朝以武力加强对西域的控制,排除B;材料中说明传到汉代的马其顿乐曲,说明是西汉时期,不是西晋。排除C;材料论述的是张骞对于中西文化交流的影响,不是说明文明互鉴促进了西域经济发展。排除D。故选A。

8.A

【详解】秦始皇下令废除六国的货币,以秦国的圆形方孔半两钱为标准货币在全国流通,这样改变了以往币制混乱的状况,有利于国家对经济的管理,促进各地经济的交流。为加强朝廷对社会经济的控制,汉武帝把铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,两者所起的相同历史作用是:加强了国家对经济的管理,A项正确;这两种货币风格与春秋战国时期有所不同,排除B项;半两钱和五铢钱币外形相似,货币种类多样化,不利于经济交流,统一货币是为了加强国家对经济的管理,促进各地区经济交流,排除C项;秦汉时期主要发展农业,适应商业贸易繁荣的形势说法不对,排除D项。故选A项。

9.C

【详解】根据题干“《宋书》载:“荆城跨南楚之富,扬郡有全吴之沃,鱼盐杞梓之利,充仞八方;丝绵布帛之饶,覆衣天下。”和所学知识可知,《宋书》为一部记述南朝刘宋一代历史的纪传体史书。古文的大意为荆楚在南方非常富有,扬州是吴地交通便利,商业发达的地区,这体现了江南地区经济的发展,C项正确;材料不能说明北方长期战乱社会动荡,排除A项;材料中未涉及黄河流域的经济地位,排除B项;材料中未涉及南北经济的比较,排除D项;故选C项。

10.A

【详解】材料反映了云冈石窟吸收了希腊、印度元素,也保留了中国的基本结构,这说明云冈石窟是中外文化交流的产物,A项正确;材料强调的是云冈石窟包含中外元素,统治者对佛教的态度不符合材料主旨,排除B项;材料没有描述云冈石窟雕刻艺术精巧宏伟,排除C项;南北朝时期战乱不已,各国国力并不雄厚,而且不符合材料主旨,排除D项。故选A项。

【点睛】

11.(1)特点:种类趋向丰富、区域特征明显、吸纳外来的食材。

(2)变化:由实用转变为权利与礼制的象征;从简单大气到追求繁复。原因:到了西汉中期,国力恢复,社会安定,经济繁荣。

(3)变化:魏晋南北朝时期北方的饮食种类与以前相比更加丰富,不仅能吃到胡人的主食,还能吃到西域及南方的果蔬。

原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路开辟后传入的物种增多等。

(4)人物:墨子,观点及思想主张:墨子倡导节制饮食,反对奢侈生活,反映他提倡节俭的思想主张;

人物:孟子,提出统治者应该关心百姓温饱,不要过分盘剥人民,体现他主张实行“仁政”的思想主张。

【详解】(1)特点:根据材料从新石器时代到商周时期再到两汉时期粮食和蔬菜种类变化可得出种类趋向丰富;从区域上看,南北方粮食和蔬菜各有特点,可得出区域特征明显;根据材料“两汉时期,天山南北的蔬菜和葱岭以西的紫葱(洋葱)等陆续传入内地”可得出吸纳外来的食材。

(2)变化:根据材料“西汉前期的漆质饮食器具主要以实用为主,其装饰简单大气,无过多装饰。西汉中后期的漆质饮食器具的外形上开始追求繁复的装饰……成为王公贵族的身份象征,此时器物开始承载了权利与礼制的变化”可知,西汉漆质饮食器具的变化由实用转变为权利与礼制的象征;从简单大气到追求繁复。

原因:根据材料“由于经过了早期的国力恢复,西汉中期整体安定,经济繁荣,”可知,西汉漆质饮食器具变化的原因是到了西汉中期,国力恢复,社会安定,经济繁荣。

(3)变化:据材料三“‘胡饼’传入中原”“南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可以吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、菌香等蔬果”可知,魏晋南北朝时期北方饮食与以前相比更加丰富,不仅能吃到胡人的主食,还能吃到西域及南方的果蔬。

原因:根据所学可知魏晋南北朝时期北方饮食出现变化的原因有:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路开辟后传入的物种增多等。

(4)人物观点及思想主张:根据所学知识可知,墨子是墨家学派的创始人。根据材料“不极五味之调、芬香之和,不致远国珍怪异物。”可知,墨子关于“食”的观点是倡导节制饮食,反对奢侈生活,反映他提倡节俭的思想主张。根据材料“老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也”可知,孟子关于“食”的观点是提出统治者应该关心百姓温饱,不要过分盘剥人民,体现他主张实行“仁政”的思想主张。

12.例1:选择①②③

题目:辉煌的两汉文化

阐释:两汉时期,社会经济的繁荣,为科技文化的发展创造了条件,人们在许多领域取得了突出成就。司马迁写出的不朽历史巨著《史记》,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,是中国第一部纪传体通史。东汉时期的蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,还提出了治未病理论,提倡预防疾病,张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。综上可知,我国两汉时期在历史、科技、医学等领域都取得了辉煌的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

例2:选择④⑤⑥

题目:璀璨的魏晋南北朝文化

阐释:东晋书法家王羲之的书法被称为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年。北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,书中总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,贾思勰强调,农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。综上可知,我国魏晋南北朝时期在书法、科技、农学等领域都取得了灿烂的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

【详解】论述:此题相对开放,依据题干材料“年代尺上的‘文化’具有明显的时序特征”,观察年代尺时代和文化成就,结合所学知识,可选择①②③项,拟定题目辉煌的两汉文化,或选择④⑤⑥拟定题目璀璨的魏晋南北朝文化(其他言之有理亦可),然后结合所学知识和选定史例加以论述,最后进行升华总结即可。例如:

选择①②③

题目:辉煌的两汉文化

阐释:两汉时期,社会经济的繁荣,为科技文化的发展创造了条件,人们在许多领域取得了突出成就。司马迁写出的不朽历史巨著《史记》,记述了从传说中的黄帝到汉武帝时的史事,是中国第一部纪传体通史。东汉时期的蔡伦总结前人经验,改进造纸工艺,纸的质量大大提高,成为人们广泛使用的书写材料,也便利了典籍的流传,造纸术的发明是中国对世界文明的伟大贡献之一。东汉名医张仲景,在总结前人经验的基础上,结合自己的临床实践,写成了《伤寒杂病论》一书。这部著作发展了中医学的理论和治疗方法,还提出了治未病理论,提倡预防疾病,张仲景是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展做出了巨大贡献,被后世称为“医圣”。综上可知,我国两汉时期在历史、科技、医学等领域都取得了辉煌的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

选择④⑤⑥

题目:璀璨的魏晋南北朝文化

阐释:东晋书法家王羲之的书法被称为古今之冠,笔势“飘若浮云,矫若惊龙”,代表作《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,王羲之由于在书法艺术上的杰出成就,被后人誉为“书圣”。祖冲之是南北朝的一位杰出科学家,他运用刘徽的方法,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年。北朝贾思勰撰写的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,书中总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术,内容十分丰富,贾思勰强调,农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想。综上可知,我国魏晋南北朝时期在书法、科技、农学等领域都取得了灿烂的成绩,为中国乃至世界做出了巨大贡献。

13.(1)依据:秦始皇开创君主专制的中央集权制度。

(2)问题:诸侯王势力强大,威胁中央;解决:采取“推恩令”;高明之处:不费一兵一卒就解除了地方对中央的威胁。

(3)努力:统一全国;在官渡大败袁绍,为统一北方奠定基础,又挥师南下,想统一中国,与孙刘联军进行了赤壁之战。

(4)认识:适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

【详解】(1)依据:根据材料“因为他顺应了中国历史发展的方向,在中国历史上,他创造性的开创了一套管理中央的行政制度以及影响后世的地方制度。”得出秦始皇开创君主专制的中央集权制度。

(2)问题:根据材料二“主父偃说上曰:‘古者诸侯地不过百里,强弱之形易制。今诸侯或连城数十,地方干里,缓则骄奢,易为淫乱,急则阻其强而合纵,以逆师’”并结合所学可知,“上”是指汉武帝。材料反映了当时在政治上面临的问题是诸侯王势力强大,威胁中央。

解决:结合所学可知,汉武帝通过推恩令来解决这个问题。

高明之处:结合所学可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号。这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,不费一兵一卒就解除了地方对中央的威胁。

(3)努力:根据材料三,结合所学可知材料中“志在千里”指的是统一全国。曹操做的努力可从曹操为了统一北方和挥师南下进行的战役分析,如曹操在官渡大败袁绍,为统一北方奠定基础,又挥师南下,想统一中国,与孙刘联军进行了赤壁之战。

(4)认识:结合所学可从政策调整、改革、创新、目标等角度分析,如适时调整统治政策,缓和社会矛盾;勇于改革,大胆创新;理想远大,有坚定的目标,脚踏实地。

答案第6页,共6页

答案第5页,共6页

同课章节目录