第14课 明朝的统治 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第14课 明朝的统治 导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 494.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第14课 明朝的统治 导学案

【学习目标】

1.了解朱元璋建立明朝的基本史实。

2.掌握明太祖和明成祖强化皇权的措施和作用,认识明朝君权的加强,在一定时间和程度上,加强了多民族国家的统一,但同时它又是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。

3.认识明朝“八股取士”科举制度改革影响,过于死板,束缚知识分子的思想和创造性。

4.了解明朝经济的发展情况。

【教学重难点】

重点:明朝加强中央集权的措施。

难点:通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

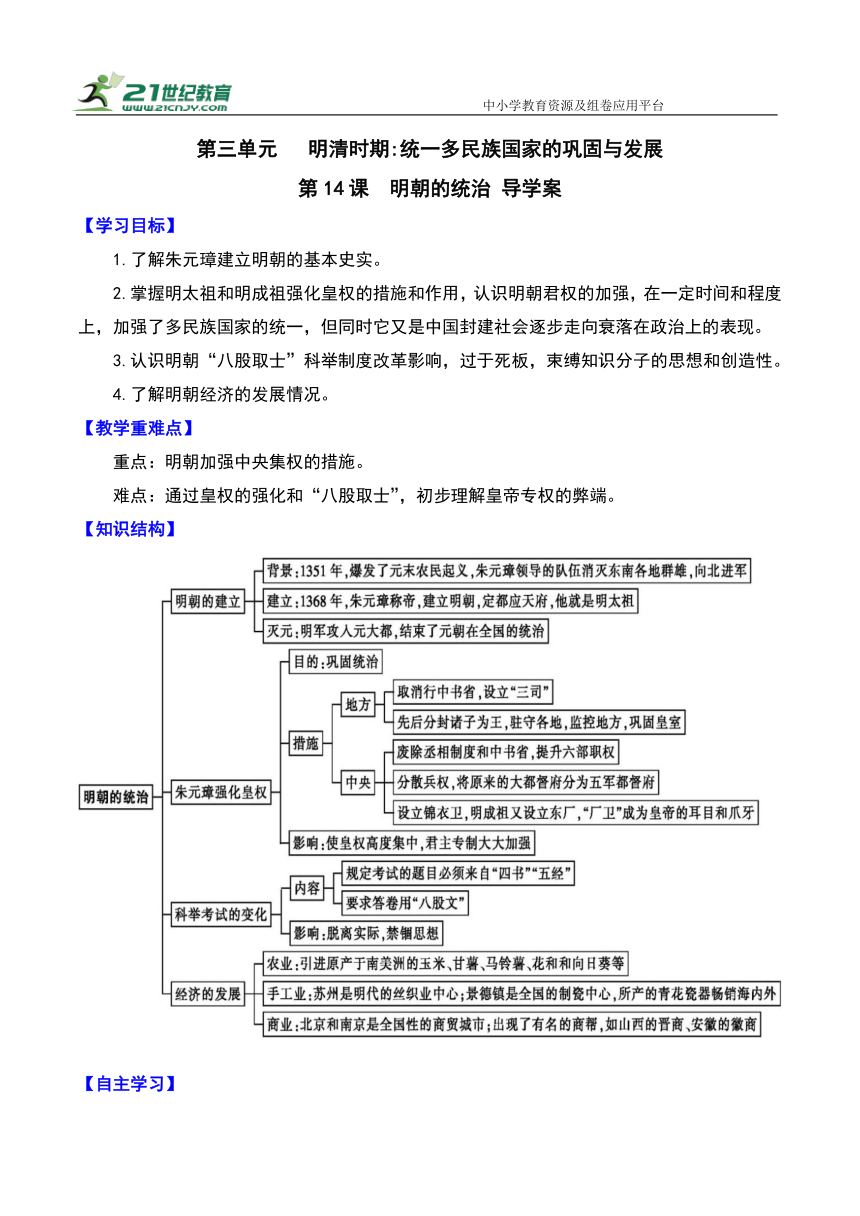

【知识结构】

【自主学习】

一、明朝的建立

1、元末农民起义:1351年,出现了多支反元队伍,其中 领导的队伍逐步强大,先是消灭东南各地的群雄,然后向北进军。

2、明朝建立

(1)建立时间: 年,朱元璋称帝,建立明朝,定都 ,他就是明太祖。

(2)元朝灭亡:随后,明军攻占元 ,结束了元朝的统治。

二、明太祖强化皇权

1、目的:巩固统治,强化皇权。

2、措施

(1)在地方:取消行中书省,设立“ ”;先后分封 为王,防驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(2)在中央:废除 和 ,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;把原来的 分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归 。

(3)设立特务机构:设立 ,掌管侍卫,缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。明成祖又成立了同类机构 。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙。

3、作用:地方和中央的各个部门,既互不 ,又互相 ,各自直接向皇帝负责,这样就使 高度集中, 大为加强。

三、科举考试的变化

1、考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“ ”“ ”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《 》为标准,不得自己随意发挥。

2、考试文体: 。

3、影响:八股文内容 ,形式 ,又脱离实际,禁锢 。应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的 。

四、经济的发展

1、农业:明代引进了原产于南美洲的 、 、 、 和 等。

2、手工业:棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。 是明代的丝织业中心。 是全国的制瓷中心,所产的 ,畅销海内外。

3、商业: 和 是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的 、安徽的 。

【归纳提升】

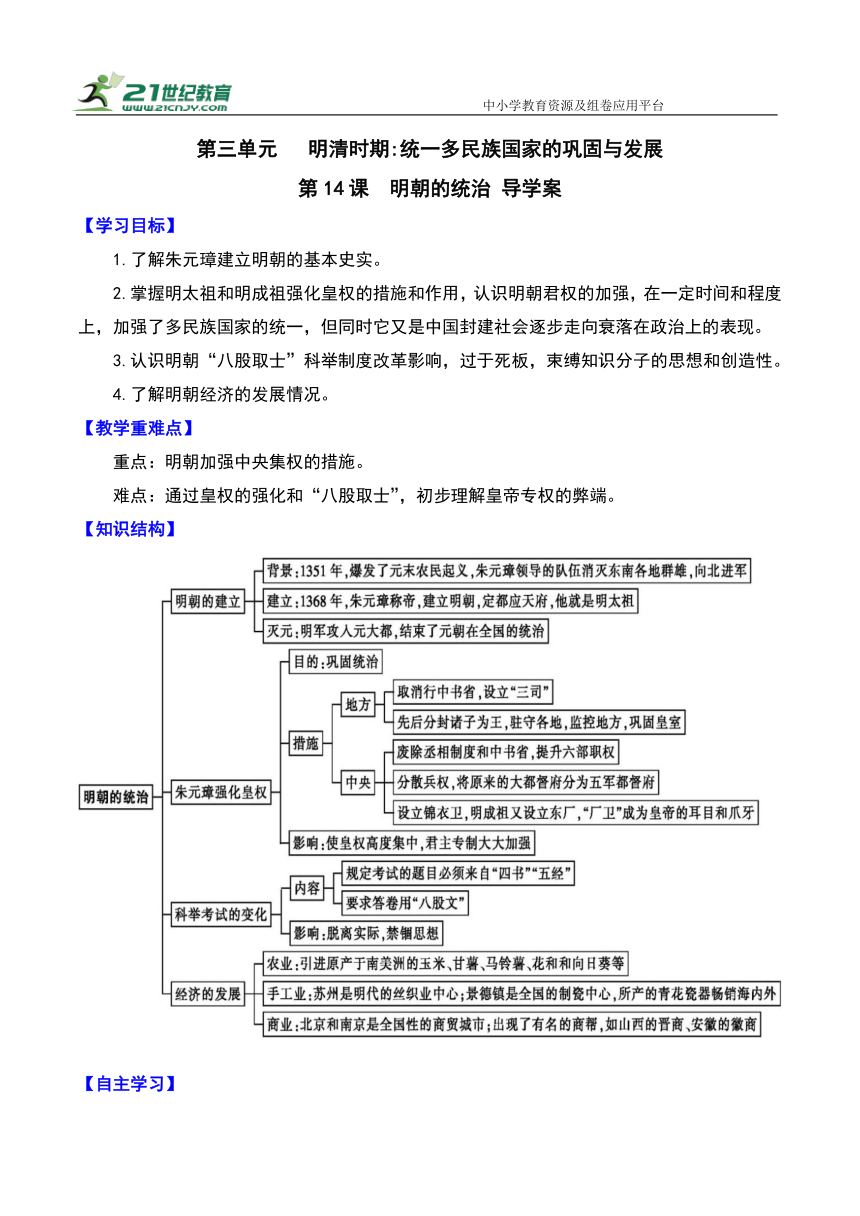

丞相制度的演变

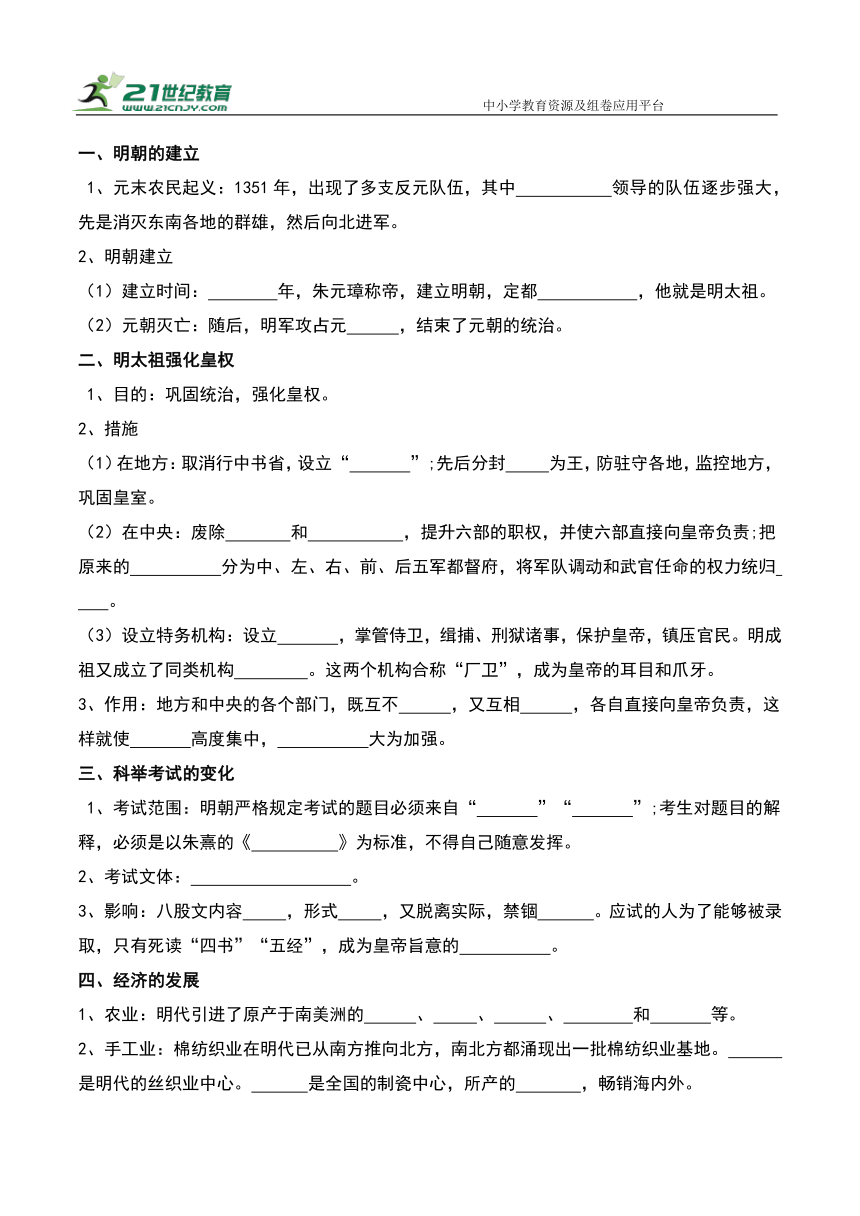

科举制的演变

【基础巩固】

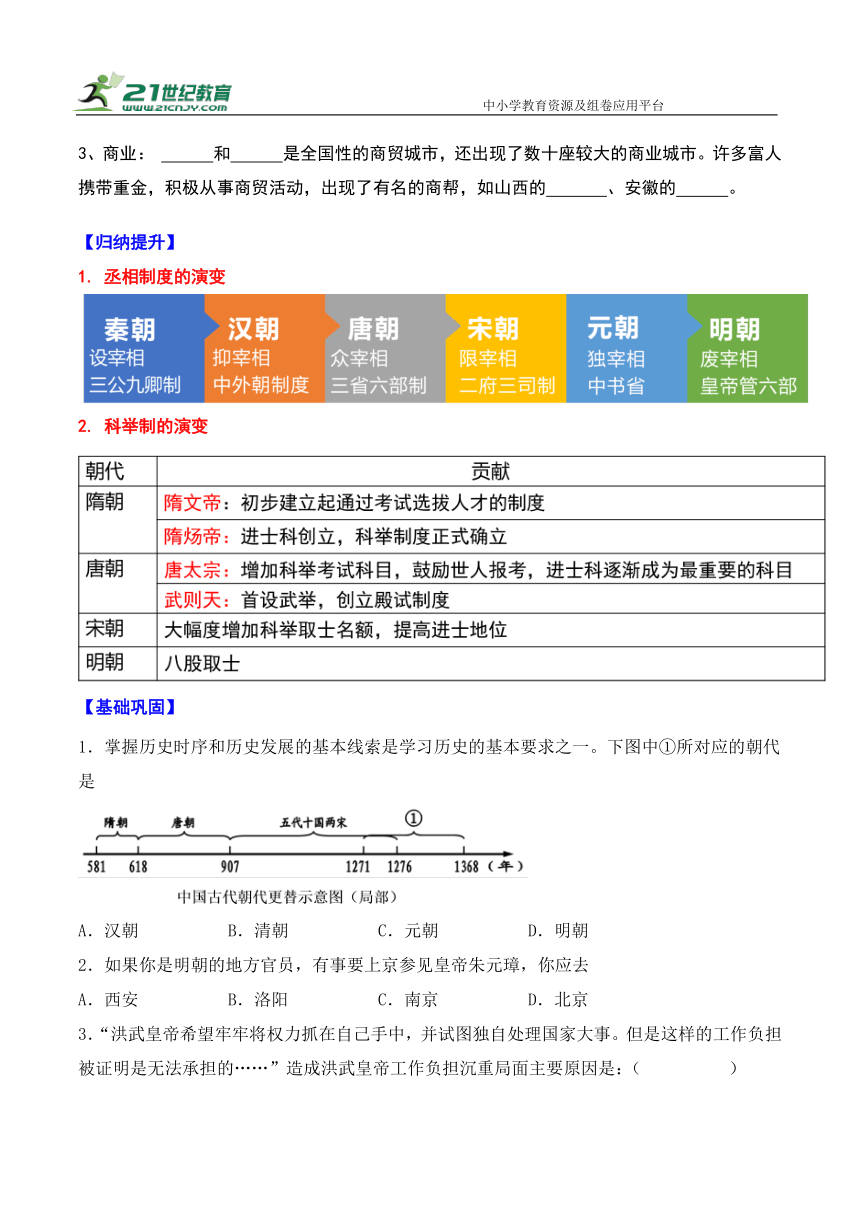

1.掌握历史时序和历史发展的基本线索是学习历史的基本要求之一。下图中①所对应的朝代是

A.汉朝 B.清朝 C.元朝 D.明朝

2.如果你是明朝的地方官员,有事要上京参见皇帝朱元璋,你应去

A.西安 B.洛阳 C.南京 D.北京

3.“洪武皇帝希望牢牢将权力抓在自己手中,并试图独自处理国家大事。但是这样的工作负担被证明是无法承担的……”造成洪武皇帝工作负担沉重局面主要原因是:( )

A.丞相制度的废除 B.军机处的设立

C.文字狱的兴起 D.闭关锁国

4.朱元璋由胡党之狱而一怒废除了丞相制。洪武十三年(1380年)胡惟庸伏诛后,皇帝下诏“今我朝罢丞相”“以后嗣君并不许立丞相”。至此,中国一千多年的宰相制度终结,一切权力归皇帝。朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是

A.提高行政效率 B.精简政府机构 C.加强君主专制 D.限制大臣权力

5.朱元璋在地方取消中书省,设立“三司”,互不统属,三司的长官直接由中央任命,这主要是为了

A.增设机构,增强地方权力

B.分工明确,提高行政效率

C.权力分散,加强君主专制

D.防止腐败,缓和社会矛盾

6.明朝设立的对官吏和百姓进行监视、侦查的特务机构是( )

①兵部 ②东厂 ③锦衣卫 ④刑部

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪这一现象说明

A.丞相权力被六部分割 B.中央的权力日益向帝王集中

C.设立了锦衣卫、东厂 D.中央对地方的管理日益加强

8.明朝时,科举考试的命题范围是

A.唐诗 B.宋词 C.《资治通鉴》 D.“四书”“五经”

9.明太祖时期,将《孟子》中“非臣子所宣言”内容尽行删去,纂成《孟子节文》,颁行天下,作为科举考试的内容。这反映了( )

A.君主专制加强 B.不尊重孔孟之道

C.科举制度完善 D.图书出版要求严格

10.明末清初著名的思想家顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……“”八股之害等于焚书“是说明二者都( )

A.引发了文字狱 B.削弱了儒学地位 C.束缚了人们的思想 D.损害了国家统一

11.近期热播的电视纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国各地美食中国人开始吃上用自产的马铃薯、花生和向日葵制成的美食最早应该在( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

12.周杰伦在歌曲《青花瓷》中唱道:“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆……”歌词赞美了我国古代瓷器的精美。青花瓷其底色是蒙古人崇尚的白色,青蓝色花纹受伊斯兰文化影响,制作花纹的颜料“钴蓝”由波斯商人带来,它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤。青花瓷的这些特性表明

A.中华文明对世界文明作出了巨大贡献 B.中华文明和世界文明是相互影响的

C.中华文明长期处于世界文明发展前列 D.中华文明是经久不衰、绵延不断的

13.专制主义中央集权制度是一项贯穿我国封建社会始末的基本政治制度,从秦朝到清朝存在了两千多年。历朝历代统治者均采取各种措施对此加以发展和完善。阅读材料,回答问题。

材料一:(宋太祖)既得天下,……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”普曰:“陛下之言及此,……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

--《续资治通鉴长编》

(1)依据材料回答,“唐季以来,战斗不息,国家不安”的原因是什么?针对这一问题宋朝统治者为加强中央集权在经济上采取了什么措施?

材料二:君主专制确立后,最高统治者希望尽量加强中央集权,而弱化地方权力;尽量简化行政层级,而不设高级政区(无法简化时,即尽量使之不享有完全权力,成为“不完善的政权形态”)。但是,……事实上,中央集权往往与地方分权主次兴替,相间而存。即便在理想状态下,中央集权也不得不建立在地方适度分权的基础之上。

--袁行需严文明等主编《中华文明史》

(2)依据材料和所学知识回答,为了使“中央集权……建立在地方适度分权的基础之上”元朝在地方行政制度上有何重要创新?这一创新对后世产生了怎样的影响?

材料三:如图一、图二。

(3)从图一到图二的变化反映了明代统治者采取了什么措施?为加强对官民的监督,明成祖时期设立了哪一机构?

(4)综合以上材料,概述古代专制主义中央集权制度的发展

【培优提升】

1.搜集和整理历史资料,从中提取有效信息是学习历史的重要方法。某同学从图书馆借来了《明朝宰相制度的终结》、《锦衣卫特务机构研究》、《“八股取士”制度考》等书,准备写一篇历史小论文,他选择的论文题目应该是( )

A.略谈明朝的君主专制 B.叙说明朝的对外交往

C.简论“闭关锁国”政策 D.浅论明朝的文化政策

2.《明太祖实录》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是( )

A.提高效率 B.造福子孙 C.加强皇权 D.限制大臣

3.“(宋濂)尝与客饮,帝密使人侦视。翌日,问濂昨饮酒否,坐客为谁,馔何物。濂具以实对笑曰:‘诚然,卿不朕欺。”《明史》中的这段记载,主要反映了明朝

A.君臣关系融洽 B.反对铺张浪费

C.君主专制加强 D.饮酒之风盛行

4.据《明太祖实录》记载:明洪武十三年(1381年)全国总人口为59873305人,而山西人口已达到4103450人。明朝为了巩固新政权和发展经济,便大量从山西往外地迁民。明政府在移民同时,给予外迁之人相关政策上的优惠和照顾,这无疑让外迁的山西人更快地投人到当地的农业生产中,与当地人共同创业,使明朝的社会经济迅速发展。从这段话中不能提取到的信息是()

A.山西人口在明朝增加的原因

B.明朝政府从山西移民的原因

C.政府的优惠政策调动移民积极性

D.山西移民对迁入地经济作出贡献

5.下面四幅关于中国古代历史上皇权势力消长的示意图,哪一幅是最准确的?

A. B.

C. D.

6.明朝中后期,以市井芸芸众生为主人公的世情小说勃兴,这些作品,有的描绘小手工业者之间真诚互助的新型职业道德,有的宣扬蔑视金钱等级、贵在知心互重的婚恋观念,也有的歌颂商人追求金钱、海外冒险的理想。这段材料表明世情小说勃兴与下列哪一现象密切相关?( )

A.民族矛盾尖锐 B.皇权高度膨胀

C.工商业市镇繁荣 D.近代科学传入

7.民族的强弱、国力的大小取决于人才的数量和质量。公开、公平地选拔人才是人们美好的愿望。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

——《中国历史》

材料二:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料三:科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵践间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料四:八股取士制度是明清统治集团为选拔人才,经过长期摸索,总结经验救训,最后确定下来的。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章写得再好,也不可能录取。明朝科举对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。

——改编自统编《中国历史》七年级下册

(1)从材料一到材料二选拔官吏的标准发生了怎样的变化?材料二中的科举制创立于哪一朝代?

(2)根据材料二、三,概括科举制产生了怎样的影响。

(3)根据材料四,指出明朝科举考试发生了怎样的变化?结合所学知识,分析这种变化对社会发展造成了怎样的影响?

(4)综合上述材料,请你就当今我国考试制度的改革提一条合理化建议。

参考答案:

【基础巩固】

1.C

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.D

12.B

13.(1)地方节度使的权力太大,君弱臣强(“节镇太重,君弱臣强”);取消节度使收税的权力,在各地设转运使,把地方财赋收归中央。

(2)实行行省制度;行省制度的设立,加强了中央集权,后来的明清时期继续沿用此项制度,我国省级行政区的设立也始于元朝(为我国明清以后的政区划分奠定了初步的基础)。

(3)废除丞相制度和中书省,提升六部的职权;东厂。

(4)中央集权不断加强,地方权力不断削弱;皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除。

【培优提升】

1.A

2.C

3.C

4.A

5.B

6.C

7.(1)由根据门第选拔到根据才学选拔;隋朝。

(2)科举制的创立,扩大了官吏选拔的范围;使有才学的人能够由此参政;提高了官员的素质;促进了社会各阶层的流动;客观上激励了个人的奋斗精神。

(3)八股取士;加强了君主专制,禁锢了人们的思想,阻碍了思想文化的发展。

(4)考试内容要随着时代和形势的变化而不断创新;考试的形式要多样化等。

第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第14课 明朝的统治 导学案

【学习目标】

1.了解朱元璋建立明朝的基本史实。

2.掌握明太祖和明成祖强化皇权的措施和作用,认识明朝君权的加强,在一定时间和程度上,加强了多民族国家的统一,但同时它又是中国封建社会逐步走向衰落在政治上的表现。

3.认识明朝“八股取士”科举制度改革影响,过于死板,束缚知识分子的思想和创造性。

4.了解明朝经济的发展情况。

【教学重难点】

重点:明朝加强中央集权的措施。

难点:通过皇权的强化和“八股取士”,初步理解皇帝专权的弊端。

【知识结构】

【自主学习】

一、明朝的建立

1、元末农民起义:1351年,出现了多支反元队伍,其中 领导的队伍逐步强大,先是消灭东南各地的群雄,然后向北进军。

2、明朝建立

(1)建立时间: 年,朱元璋称帝,建立明朝,定都 ,他就是明太祖。

(2)元朝灭亡:随后,明军攻占元 ,结束了元朝的统治。

二、明太祖强化皇权

1、目的:巩固统治,强化皇权。

2、措施

(1)在地方:取消行中书省,设立“ ”;先后分封 为王,防驻守各地,监控地方,巩固皇室。

(2)在中央:废除 和 ,提升六部的职权,并使六部直接向皇帝负责;把原来的 分为中、左、右、前、后五军都督府,将军队调动和武官任命的权力统归 。

(3)设立特务机构:设立 ,掌管侍卫,缉捕、刑狱诸事,保护皇帝,镇压官民。明成祖又成立了同类机构 。这两个机构合称“厂卫”,成为皇帝的耳目和爪牙。

3、作用:地方和中央的各个部门,既互不 ,又互相 ,各自直接向皇帝负责,这样就使 高度集中, 大为加强。

三、科举考试的变化

1、考试范围:明朝严格规定考试的题目必须来自“ ”“ ”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《 》为标准,不得自己随意发挥。

2、考试文体: 。

3、影响:八股文内容 ,形式 ,又脱离实际,禁锢 。应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的 。

四、经济的发展

1、农业:明代引进了原产于南美洲的 、 、 、 和 等。

2、手工业:棉纺织业在明代已从南方推向北方,南北方都涌现出一批棉纺织业基地。 是明代的丝织业中心。 是全国的制瓷中心,所产的 ,畅销海内外。

3、商业: 和 是全国性的商贸城市,还出现了数十座较大的商业城市。许多富人携带重金,积极从事商贸活动,出现了有名的商帮,如山西的 、安徽的 。

【归纳提升】

丞相制度的演变

科举制的演变

【基础巩固】

1.掌握历史时序和历史发展的基本线索是学习历史的基本要求之一。下图中①所对应的朝代是

A.汉朝 B.清朝 C.元朝 D.明朝

2.如果你是明朝的地方官员,有事要上京参见皇帝朱元璋,你应去

A.西安 B.洛阳 C.南京 D.北京

3.“洪武皇帝希望牢牢将权力抓在自己手中,并试图独自处理国家大事。但是这样的工作负担被证明是无法承担的……”造成洪武皇帝工作负担沉重局面主要原因是:( )

A.丞相制度的废除 B.军机处的设立

C.文字狱的兴起 D.闭关锁国

4.朱元璋由胡党之狱而一怒废除了丞相制。洪武十三年(1380年)胡惟庸伏诛后,皇帝下诏“今我朝罢丞相”“以后嗣君并不许立丞相”。至此,中国一千多年的宰相制度终结,一切权力归皇帝。朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是

A.提高行政效率 B.精简政府机构 C.加强君主专制 D.限制大臣权力

5.朱元璋在地方取消中书省,设立“三司”,互不统属,三司的长官直接由中央任命,这主要是为了

A.增设机构,增强地方权力

B.分工明确,提高行政效率

C.权力分散,加强君主专制

D.防止腐败,缓和社会矛盾

6.明朝设立的对官吏和百姓进行监视、侦查的特务机构是( )

①兵部 ②东厂 ③锦衣卫 ④刑部

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

7.明史专家吴晗在《朱元璋》一书中写道:“在宋以前有三公坐而论道的说法……到宋朝便不然了。从太祖以后,大臣上朝在皇帝面前无坐处,一坐群站,……在明代,不但不许坐,站着都不行,得跪着说话了。”君臣关系从坐而站而跪这一现象说明

A.丞相权力被六部分割 B.中央的权力日益向帝王集中

C.设立了锦衣卫、东厂 D.中央对地方的管理日益加强

8.明朝时,科举考试的命题范围是

A.唐诗 B.宋词 C.《资治通鉴》 D.“四书”“五经”

9.明太祖时期,将《孟子》中“非臣子所宣言”内容尽行删去,纂成《孟子节文》,颁行天下,作为科举考试的内容。这反映了( )

A.君主专制加强 B.不尊重孔孟之道

C.科举制度完善 D.图书出版要求严格

10.明末清初著名的思想家顾炎武说:“八股之害等于焚书,而败坏人才有甚于咸阳之郊……“”八股之害等于焚书“是说明二者都( )

A.引发了文字狱 B.削弱了儒学地位 C.束缚了人们的思想 D.损害了国家统一

11.近期热播的电视纪录片《舌尖上的中国》介绍了我国各地美食中国人开始吃上用自产的马铃薯、花生和向日葵制成的美食最早应该在( )

A.唐朝 B.宋朝 C.元朝 D.明朝

12.周杰伦在歌曲《青花瓷》中唱道:“素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆……”歌词赞美了我国古代瓷器的精美。青花瓷其底色是蒙古人崇尚的白色,青蓝色花纹受伊斯兰文化影响,制作花纹的颜料“钴蓝”由波斯商人带来,它的花纹既有汉人推崇的梅兰竹菊、蒙古人喜欢的牡丹、芍药,也有西亚文化的葡萄藤。青花瓷的这些特性表明

A.中华文明对世界文明作出了巨大贡献 B.中华文明和世界文明是相互影响的

C.中华文明长期处于世界文明发展前列 D.中华文明是经久不衰、绵延不断的

13.专制主义中央集权制度是一项贯穿我国封建社会始末的基本政治制度,从秦朝到清朝存在了两千多年。历朝历代统治者均采取各种措施对此加以发展和完善。阅读材料,回答问题。

材料一:(宋太祖)既得天下,……召赵普问曰:“天下自唐季以来,数十年间,帝王凡易十姓,兵革不息,苍生涂地,其故何也?吾欲息天下之兵,为国家建长久之计,其道何如?”普曰:“陛下之言及此,……唐季以来,战斗不息,国家不安者,其故非他,节镇太重,君弱臣强而已矣。今所以治之,无他奇巧也,惟稍夺其权,制其钱谷,收其精兵,则天下自安矣。”

--《续资治通鉴长编》

(1)依据材料回答,“唐季以来,战斗不息,国家不安”的原因是什么?针对这一问题宋朝统治者为加强中央集权在经济上采取了什么措施?

材料二:君主专制确立后,最高统治者希望尽量加强中央集权,而弱化地方权力;尽量简化行政层级,而不设高级政区(无法简化时,即尽量使之不享有完全权力,成为“不完善的政权形态”)。但是,……事实上,中央集权往往与地方分权主次兴替,相间而存。即便在理想状态下,中央集权也不得不建立在地方适度分权的基础之上。

--袁行需严文明等主编《中华文明史》

(2)依据材料和所学知识回答,为了使“中央集权……建立在地方适度分权的基础之上”元朝在地方行政制度上有何重要创新?这一创新对后世产生了怎样的影响?

材料三:如图一、图二。

(3)从图一到图二的变化反映了明代统治者采取了什么措施?为加强对官民的监督,明成祖时期设立了哪一机构?

(4)综合以上材料,概述古代专制主义中央集权制度的发展

【培优提升】

1.搜集和整理历史资料,从中提取有效信息是学习历史的重要方法。某同学从图书馆借来了《明朝宰相制度的终结》、《锦衣卫特务机构研究》、《“八股取士”制度考》等书,准备写一篇历史小论文,他选择的论文题目应该是( )

A.略谈明朝的君主专制 B.叙说明朝的对外交往

C.简论“闭关锁国”政策 D.浅论明朝的文化政策

2.《明太祖实录》:以后子孙做皇帝时,“并不许立丞相。臣下敢有奏请设立者,文武群臣即时劾奏,处以重刑。”朱元璋立下这条“祖训”的主要目的是( )

A.提高效率 B.造福子孙 C.加强皇权 D.限制大臣

3.“(宋濂)尝与客饮,帝密使人侦视。翌日,问濂昨饮酒否,坐客为谁,馔何物。濂具以实对笑曰:‘诚然,卿不朕欺。”《明史》中的这段记载,主要反映了明朝

A.君臣关系融洽 B.反对铺张浪费

C.君主专制加强 D.饮酒之风盛行

4.据《明太祖实录》记载:明洪武十三年(1381年)全国总人口为59873305人,而山西人口已达到4103450人。明朝为了巩固新政权和发展经济,便大量从山西往外地迁民。明政府在移民同时,给予外迁之人相关政策上的优惠和照顾,这无疑让外迁的山西人更快地投人到当地的农业生产中,与当地人共同创业,使明朝的社会经济迅速发展。从这段话中不能提取到的信息是()

A.山西人口在明朝增加的原因

B.明朝政府从山西移民的原因

C.政府的优惠政策调动移民积极性

D.山西移民对迁入地经济作出贡献

5.下面四幅关于中国古代历史上皇权势力消长的示意图,哪一幅是最准确的?

A. B.

C. D.

6.明朝中后期,以市井芸芸众生为主人公的世情小说勃兴,这些作品,有的描绘小手工业者之间真诚互助的新型职业道德,有的宣扬蔑视金钱等级、贵在知心互重的婚恋观念,也有的歌颂商人追求金钱、海外冒险的理想。这段材料表明世情小说勃兴与下列哪一现象密切相关?( )

A.民族矛盾尖锐 B.皇权高度膨胀

C.工商业市镇繁荣 D.近代科学传入

7.民族的强弱、国力的大小取决于人才的数量和质量。公开、公平地选拔人才是人们美好的愿望。阅读下列材料,结合所学知识回答问题。

材料一:魏晋以来,官员大都从各地高门权贵的子弟中选拔。权贵子弟无论优劣,都可以做官。许多出身低微但有真才实学的人,却不能到中央和地方担任高官。

——《中国历史》

材料二:科举制度的最大合理性在于它那“朝为田舍郎,暮登天子堂”式的“机会均等”……的机制,对知识分子的社会心理是一种塑造,客观上激励了个人的奋斗精神。

——薛明扬《中国传统文化概论》

材料三:科举选官制度,使一些本来无立锥之地的平民书生,通过科场也得以晋身于官僚、贵族的行列,其中包括着一大批极为出色的、有着高度文化素养的政治家和行政管理专家。这样一来,在社会的等级阶层之间,也就必然会出现等级中的升降、甚至贵践间的对流,这种流动性同时为那些原来既非官僚、也不是地主的人步入官僚队伍,提供了可能性。

——摘编自胡平《试论科举对中国古代政治制度的影响》

材料四:八股取士制度是明清统治集团为选拔人才,经过长期摸索,总结经验救训,最后确定下来的。明朝严格规定考试的题目必须来自“四书”“五经”;考生对题目的解释,必须是以朱熹的《四书集注》为标准,不得自己随意发挥。否则,考生就会被认为是离经叛道,即使文章写得再好,也不可能录取。明朝科举对考试答卷的文体格式、段落划分,都有严格的规定,要求答卷由八个部分组成,其中后四个部分为主体,每部分要有两股对仗的文字,因此称为“八股文”。八股文内容空疏,形式呆板,又脱离实际,禁锢思想。应试的人为了能够被录取,只有死读“四书”“五经”,成为皇帝旨意的顺从者。

——改编自统编《中国历史》七年级下册

(1)从材料一到材料二选拔官吏的标准发生了怎样的变化?材料二中的科举制创立于哪一朝代?

(2)根据材料二、三,概括科举制产生了怎样的影响。

(3)根据材料四,指出明朝科举考试发生了怎样的变化?结合所学知识,分析这种变化对社会发展造成了怎样的影响?

(4)综合上述材料,请你就当今我国考试制度的改革提一条合理化建议。

参考答案:

【基础巩固】

1.C

2.C

3.A

4.C

5.C

6.C

7.B

8.D

9.A

10.C

11.D

12.B

13.(1)地方节度使的权力太大,君弱臣强(“节镇太重,君弱臣强”);取消节度使收税的权力,在各地设转运使,把地方财赋收归中央。

(2)实行行省制度;行省制度的设立,加强了中央集权,后来的明清时期继续沿用此项制度,我国省级行政区的设立也始于元朝(为我国明清以后的政区划分奠定了初步的基础)。

(3)废除丞相制度和中书省,提升六部的职权;东厂。

(4)中央集权不断加强,地方权力不断削弱;皇权不断加强,相权不断削弱,直至废除。

【培优提升】

1.A

2.C

3.C

4.A

5.B

6.C

7.(1)由根据门第选拔到根据才学选拔;隋朝。

(2)科举制的创立,扩大了官吏选拔的范围;使有才学的人能够由此参政;提高了官员的素质;促进了社会各阶层的流动;客观上激励了个人的奋斗精神。

(3)八股取士;加强了君主专制,禁锢了人们的思想,阻碍了思想文化的发展。

(4)考试内容要随着时代和形势的变化而不断创新;考试的形式要多样化等。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源