第9课 宋代经济的发展 导学案(含答案)

文档属性

| 名称 | 第9课 宋代经济的发展 导学案(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 339.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 20:32:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第9课 宋代经济的发展 导学案

【学习目标】

1.通过材料分析和对教材的了解归纳宋朝南方经济发展的主要原因和成就。

2.通过本课的学习,认识我国的农业、手工业、商业和对外贸易达到空前的水平,居当时世界的领先地位。掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况 。

3.认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强的民族自豪感。

【教学重难点】

重点:两宋商业繁荣的表现。

难点:南方经济发展的原因。

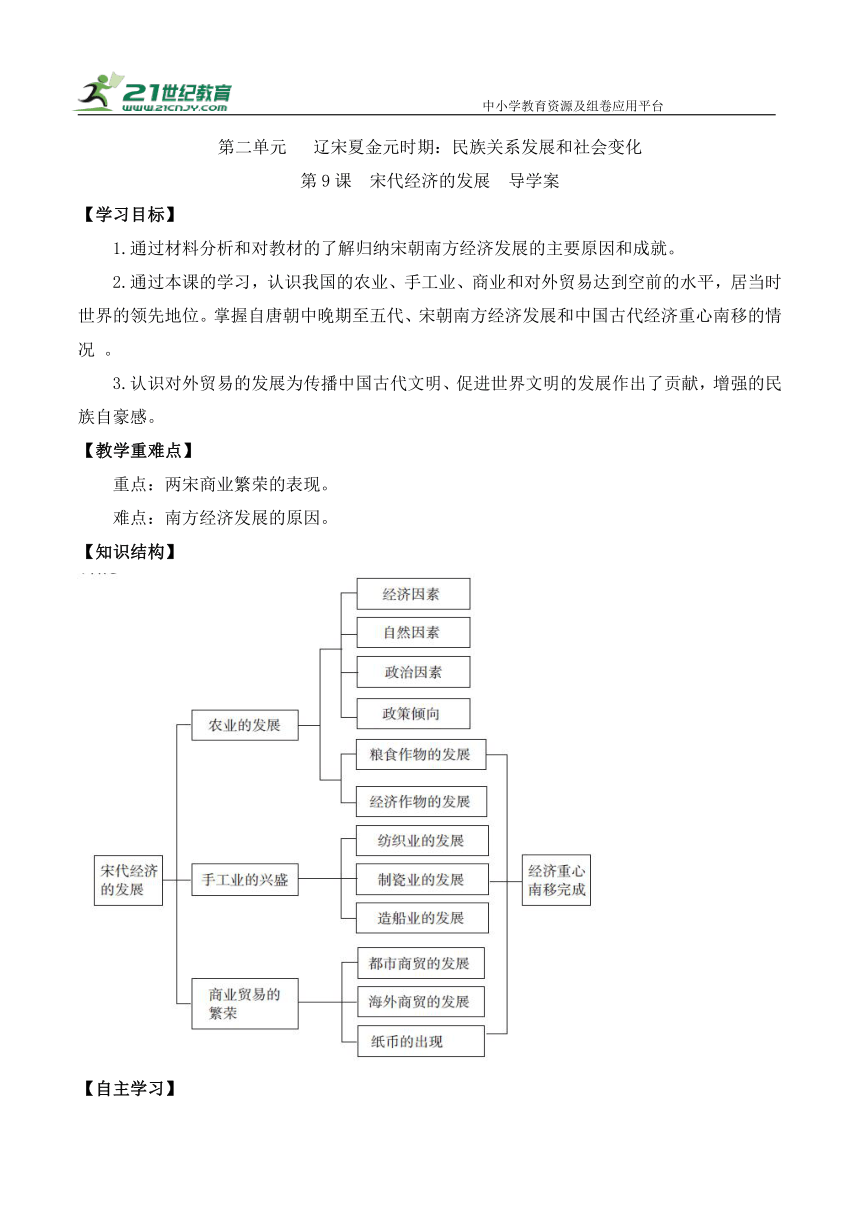

【知识结构】

【自主学习】

一、农业的发展

1.原因:南方的战乱较少,____________大批南迁,带去了先进____________。

2.区域拓展:宋代开始,经济发展进一步向________以西拓展,________、福建和________地区也得到很大开发。

3.表现:人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,农业获得前所未有的发展。

(1)水稻:由越南传入的____________,北宋时推广到________地区。宋朝时,________产量跃居粮食作物首位。当时,出现了“____________,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。

(2)经济作物:南方各地普遍种植________;南宋后期,________种植区已推进到________和川蜀一带。

二、手工业的兴盛

1.纺织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方,________、江浙地区的丝织生产发达。南宋后期,棉纺织业兴起,____________已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

2.制瓷业:北宋兴起的江西____________,后来发展成著名的瓷都。________时,________地区已成为我国制瓷业中心。河北________、河南________等地烧制的瓷器,给人以别致的美感。

3.造船业:________、泉州、________的造船业有很高的水平,当时居于世界领先地位。北宋________郊外建有世界上最早的________。南宋沿海地区制造的海船,配备了先进的____________。

三、商业贸易的繁荣

1.商业

(1)城市:黄河、长江及运河沿岸出现很多商业城市,最大的城市是________和________,人口多达百万。出现了早市和________。

(2)乡镇:形成了新的商业区,叫作________;城乡之间的________发展成为重要的商业贸易区。

(3)纸币:北宋前期,四川地区出现“________”,这是世界上最早的纸币。________时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

2.海外贸易

(1)港口:广州、________是闻名世界的大商港。

(2)范围:中国商船的踪迹,近至________、日本,远达阿拉伯半岛和________________。

(3)管理:朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立__________加以管理。

3.经济重心南移

(1)时间:从唐朝中期开始的经济重心南移,到________时最后完成。

(2)表现:中央的财政收入,主要来自南方,特别是________地区。

【归纳提高】

1、宋朝海外贸易为何发达?

(1)宋朝农业、手工业、商业的发达为海外贸易的发展奠定了基础。

(2)宋朝有发达的造船业,配备了先进的指南针,能够进行远洋航行。

(3)宋朝对海外贸易实行鼓励政策

(4)两宋时期,北方民族政权并立,陆上丝绸之路受到阻碍,政府转而大力发展海上贸易。

【基础巩固】

1.宋朝农业粮食产量奇高,新型稻种的普及发挥了重要作用。《宋史·食货志》中提到:“稻比中国者穗长而无芒,粒差小,不择地而生。”僧文莹著作《湘山野录》中提到:“耐旱、西天绿豆子多而粒大,各遣使以珍货求其种。”这两段材料提到的是宋朝最受欢迎的稻种( )

A.占城稻 B.粳稻 C.糯稻 D.黄粒稻

2.在宋代,复种技术也得到了推广,江南种稻普遍分“早禾”和“晚禾”两种,种植和收获的时间不同。南宋时冬麦和晚稻两熟制也得到大面积推广。复种是农业史上的重大变革,使耕地的利用率提高,大大增加了粮食产量。材料主要反映了

A.宋代南方经济发展的现状 B.经济重心已经完成了南移

C.国家实行积极的农业政策 D.复种能大大增加粮食品种

3.中国制造给世界作出了巨大贡献。古代中国的手工业产品更是精美,以“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磐”的独特风格蜚声海内外,兴起于宋代,后发展成为中国著名瓷都的是( )

A.景德镇 B.杭州 C.广州 D.开封

4.随着交通运输科技跻身世界强国之列,我国走向世界的名片由古代的“丝绸”“瓷器”“茶叶”变成“中国路”“中国桥”“中国港”“中国车”。其中“瓷器”这张名片的辉煌时代出现于宋朝,这表明当时宋朝( )

A.手工业兴盛 B.商业贸易繁荣 C.对外贸易发展 D.经济重心南移

5.在北宋中期,经济最鼎盛成熟时期的宋神宗元丰年间(即公元1078年—公元1085年前后),我国城市化率、城市人口比例竟达到惊人的30%以上。这一数据从侧面反映了

A.宋朝农业的进步 B.当时手工业十分兴旺

C.商业和贸易的兴盛 D.“交子”的出现

6.两宋海船业的发展远超同时代的诸多强国。据朱绍侯等人编著的《中国古代史》介绍:“宋真宗时,(海船)年产量2910多艘。”“宋徽宗时造了两艘大海船……载重量约为1100吨。”宋海船上还配备了在天气阴晦时专门的导航器具,名为( )

A.四分仪 B.六分仪 C.水寻尺 D.指南针

7.宋朝人庞元英的《文昌杂录》中提到宋与西夏交战时的一段情景:“(岷州、河州)五月,寒甚,换棉衣、毛褐、絮帽乃可过。”由此可见( )

A.宋朝人已经开始穿棉衣来过冬 B.棉是宋朝人过冬的唯一衣料

C.宋朝时穿棉衣过冬已全国普及 D.只有交战时军人才能穿棉衣

8.宋仁宗景祐年间,下诏规定:“天下士庶之家,凡屋宇非邸店楼阁临街市之处,毋得为四铺作、闹斗八。”学者李永在中国社会科学报上发表的对这句话的解读是:“向街开门、沿街置铺,不再被视为违章建筑。”由此可见,宋朝对住宅区(坊)和商业区(市)的管理制度是( )

A.市坊分开 B.市坊混合 C.市中无坊 D.坊中无市

9.在宋代,朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立什么机构进行管理?( )

A.市舶司 B.宣政院 C.西域都护府 D.广州十三行

10.交子最早出现于四川地区,发行于北宋前期,最初的交子实际上是一种存款凭证。北宋初年,四川成都出现了为不便携带巨款的商人经营现金保管业务的“交子铺户”。北宋时期四川地区出现了纸币“交子”,据此概括“交子”出现的根本原因是( )

A.经济重心的南移 B.统治阶级的需要

C.手工业繁荣 D.商品经济的发展

11.宋朝是中国封建社会中承上启下的变革转折时期,社会各方面多有变化。阅读材料,回答下列问题。

材料一:《宋史职官志》记载,宋初,“始置诸州通判”“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

(1)宋初设通判的目的何在?为达到此目的,宋朝除此之外还采取了哪些措施?

材料二:宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

(2)材料二反映了宋初实行的一项政策,请分析这种做法的积极作用。

材料三:如图

(3)读材料三,图一是“宋人科举考试图”,宋代对科举制进行了怎样的改革?据图二指出宋代的两大商港。图三是世界上最早的纸币,出现于什么地方?

【培优提升】

1.南宋时,我国经济重心完成南移。下列反映长江流域已成为我国古代经济重心的是( )

A.汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。 B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

C.苏湖熟,天下足。 D.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

2.宋朝政府鼓励对外贸易和文化交流,采取各种优惠政策招徕外国商人,力图将海外贸易控制在政府手中,最大限度地获取市舶利益。“江海求利,以资国用”是两宋时期的基本对外国策。这反映出宋代海外贸易繁荣的重要原因是( )

A.政府政策支持 B.航海技术进步 C.造船业发达 D.商品经济发达

3.宋代纺织业发达,纺织业家族增添新的成员—棉纺织业。支持该结论的最有力证据是( )

A.《宋书》中开始出现“棉”字 B.北宋画家王居正的《纺车图》

C.南宋诗人艾可叔的《木棉诗》 D.1966年浙江兰溪县出土的南宋棉毯

4.以下三幅图中人口密度的变化反映出( )

A.中外交流频繁 B.疆域面积扩大 C.经济重心南移 D.政治中心南移

5.受经济社会发展水平影响,货币大体经历了“实物→贝币→金属币→纸币”的演进历史,数字货币正在成为当前和未来货币发展的新趋势。北宋前期,随着商贸繁荣出现了

A.贝币 B.交子 C.五铢钱 D.圆形方孔钱

6.随着城市人口的增加,城中店铺不断增加,街道两旁商店、客栈、货摊林立。营业时间不受限制,有“昼市”“夜市”,许多交易可用“交子”,“动即千万”。以上情形最早可能出现在

A.汉代长安 B.北宋东京 C.唐代洛阳 D.元朝大都

7.宋朝的全国总人口突破了一亿,大体是盛唐的两倍。宋朝的粮食亩产量特别是长江流域的亩产量达到了两至三石,也基本是唐代的两倍多。由此可见( )

A.宋朝时生产力有显著进步 B.唐宋的经济部门仅限于农业

C.唐朝重文轻武致粮食减产 D.宋朝粮食增幅低于人口增长

8.中国古代南北方人口总数及所占比例对照表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

据上表可知( )

A.南方的生产技术比北方先进

B.经济重心南移是历史发展的趋势

C.北方的人口增长率比南方高

D.人口迁移促使新的民族回族形成

参考答案:

【基础巩固】

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D

11.(1)加强中央集权。分化事权,削弱相权;派文臣做地方官;地方州官三年一换;财权收归中央。

(2)重文轻武。积极作用:扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)图一:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速;图二:广州、泉州;图三:四川地区。

【培优提升】

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.B

第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

第9课 宋代经济的发展 导学案

【学习目标】

1.通过材料分析和对教材的了解归纳宋朝南方经济发展的主要原因和成就。

2.通过本课的学习,认识我国的农业、手工业、商业和对外贸易达到空前的水平,居当时世界的领先地位。掌握自唐朝中晚期至五代、宋朝南方经济发展和中国古代经济重心南移的情况 。

3.认识对外贸易的发展为传播中国古代文明、促进世界文明的发展作出了贡献,增强的民族自豪感。

【教学重难点】

重点:两宋商业繁荣的表现。

难点:南方经济发展的原因。

【知识结构】

【自主学习】

一、农业的发展

1.原因:南方的战乱较少,____________大批南迁,带去了先进____________。

2.区域拓展:宋代开始,经济发展进一步向________以西拓展,________、福建和________地区也得到很大开发。

3.表现:人口增加,垦田面积扩大,耕作技术提高,农业获得前所未有的发展。

(1)水稻:由越南传入的____________,北宋时推广到________地区。宋朝时,________产量跃居粮食作物首位。当时,出现了“____________,天下足”或“苏常熟,天下足”的谚语。

(2)经济作物:南方各地普遍种植________;南宋后期,________种植区已推进到________和川蜀一带。

二、手工业的兴盛

1.纺织业:北宋时,南方的丝织业胜过北方,________、江浙地区的丝织生产发达。南宋后期,棉纺织业兴起,____________已有比较先进的棉纺织工具,棉纺织品种类较多。

2.制瓷业:北宋兴起的江西____________,后来发展成著名的瓷都。________时,________地区已成为我国制瓷业中心。河北________、河南________等地烧制的瓷器,给人以别致的美感。

3.造船业:________、泉州、________的造船业有很高的水平,当时居于世界领先地位。北宋________郊外建有世界上最早的________。南宋沿海地区制造的海船,配备了先进的____________。

三、商业贸易的繁荣

1.商业

(1)城市:黄河、长江及运河沿岸出现很多商业城市,最大的城市是________和________,人口多达百万。出现了早市和________。

(2)乡镇:形成了新的商业区,叫作________;城乡之间的________发展成为重要的商业贸易区。

(3)纸币:北宋前期,四川地区出现“________”,这是世界上最早的纸币。________时,纸币发展成与铜钱并行的货币。

2.海外贸易

(1)港口:广州、________是闻名世界的大商港。

(2)范围:中国商船的踪迹,近至________、日本,远达阿拉伯半岛和________________。

(3)管理:朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立__________加以管理。

3.经济重心南移

(1)时间:从唐朝中期开始的经济重心南移,到________时最后完成。

(2)表现:中央的财政收入,主要来自南方,特别是________地区。

【归纳提高】

1、宋朝海外贸易为何发达?

(1)宋朝农业、手工业、商业的发达为海外贸易的发展奠定了基础。

(2)宋朝有发达的造船业,配备了先进的指南针,能够进行远洋航行。

(3)宋朝对海外贸易实行鼓励政策

(4)两宋时期,北方民族政权并立,陆上丝绸之路受到阻碍,政府转而大力发展海上贸易。

【基础巩固】

1.宋朝农业粮食产量奇高,新型稻种的普及发挥了重要作用。《宋史·食货志》中提到:“稻比中国者穗长而无芒,粒差小,不择地而生。”僧文莹著作《湘山野录》中提到:“耐旱、西天绿豆子多而粒大,各遣使以珍货求其种。”这两段材料提到的是宋朝最受欢迎的稻种( )

A.占城稻 B.粳稻 C.糯稻 D.黄粒稻

2.在宋代,复种技术也得到了推广,江南种稻普遍分“早禾”和“晚禾”两种,种植和收获的时间不同。南宋时冬麦和晚稻两熟制也得到大面积推广。复种是农业史上的重大变革,使耕地的利用率提高,大大增加了粮食产量。材料主要反映了

A.宋代南方经济发展的现状 B.经济重心已经完成了南移

C.国家实行积极的农业政策 D.复种能大大增加粮食品种

3.中国制造给世界作出了巨大贡献。古代中国的手工业产品更是精美,以“白如玉,明如镜,薄如纸,声如磐”的独特风格蜚声海内外,兴起于宋代,后发展成为中国著名瓷都的是( )

A.景德镇 B.杭州 C.广州 D.开封

4.随着交通运输科技跻身世界强国之列,我国走向世界的名片由古代的“丝绸”“瓷器”“茶叶”变成“中国路”“中国桥”“中国港”“中国车”。其中“瓷器”这张名片的辉煌时代出现于宋朝,这表明当时宋朝( )

A.手工业兴盛 B.商业贸易繁荣 C.对外贸易发展 D.经济重心南移

5.在北宋中期,经济最鼎盛成熟时期的宋神宗元丰年间(即公元1078年—公元1085年前后),我国城市化率、城市人口比例竟达到惊人的30%以上。这一数据从侧面反映了

A.宋朝农业的进步 B.当时手工业十分兴旺

C.商业和贸易的兴盛 D.“交子”的出现

6.两宋海船业的发展远超同时代的诸多强国。据朱绍侯等人编著的《中国古代史》介绍:“宋真宗时,(海船)年产量2910多艘。”“宋徽宗时造了两艘大海船……载重量约为1100吨。”宋海船上还配备了在天气阴晦时专门的导航器具,名为( )

A.四分仪 B.六分仪 C.水寻尺 D.指南针

7.宋朝人庞元英的《文昌杂录》中提到宋与西夏交战时的一段情景:“(岷州、河州)五月,寒甚,换棉衣、毛褐、絮帽乃可过。”由此可见( )

A.宋朝人已经开始穿棉衣来过冬 B.棉是宋朝人过冬的唯一衣料

C.宋朝时穿棉衣过冬已全国普及 D.只有交战时军人才能穿棉衣

8.宋仁宗景祐年间,下诏规定:“天下士庶之家,凡屋宇非邸店楼阁临街市之处,毋得为四铺作、闹斗八。”学者李永在中国社会科学报上发表的对这句话的解读是:“向街开门、沿街置铺,不再被视为违章建筑。”由此可见,宋朝对住宅区(坊)和商业区(市)的管理制度是( )

A.市坊分开 B.市坊混合 C.市中无坊 D.坊中无市

9.在宋代,朝廷鼓励海外贸易,在主要港口设立什么机构进行管理?( )

A.市舶司 B.宣政院 C.西域都护府 D.广州十三行

10.交子最早出现于四川地区,发行于北宋前期,最初的交子实际上是一种存款凭证。北宋初年,四川成都出现了为不便携带巨款的商人经营现金保管业务的“交子铺户”。北宋时期四川地区出现了纸币“交子”,据此概括“交子”出现的根本原因是( )

A.经济重心的南移 B.统治阶级的需要

C.手工业繁荣 D.商品经济的发展

11.宋朝是中国封建社会中承上启下的变革转折时期,社会各方面多有变化。阅读材料,回答下列问题。

材料一:《宋史职官志》记载,宋初,“始置诸州通判”“凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,可否裁决,与守臣通签书施行”。

(1)宋初设通判的目的何在?为达到此目的,宋朝除此之外还采取了哪些措施?

材料二:宋初的大将曹翰写下一首《退将诗》,有“曾因国难披金甲,不为家贫卖宝刀”之句;当时有谚语曰:“做人莫做军,做铁莫做针。”

(2)材料二反映了宋初实行的一项政策,请分析这种做法的积极作用。

材料三:如图

(3)读材料三,图一是“宋人科举考试图”,宋代对科举制进行了怎样的改革?据图二指出宋代的两大商港。图三是世界上最早的纸币,出现于什么地方?

【培优提升】

1.南宋时,我国经济重心完成南移。下列反映长江流域已成为我国古代经济重心的是( )

A.汉武雄图载史篇,长城万里遍烽烟。 B.忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。

C.苏湖熟,天下足。 D.南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中。

2.宋朝政府鼓励对外贸易和文化交流,采取各种优惠政策招徕外国商人,力图将海外贸易控制在政府手中,最大限度地获取市舶利益。“江海求利,以资国用”是两宋时期的基本对外国策。这反映出宋代海外贸易繁荣的重要原因是( )

A.政府政策支持 B.航海技术进步 C.造船业发达 D.商品经济发达

3.宋代纺织业发达,纺织业家族增添新的成员—棉纺织业。支持该结论的最有力证据是( )

A.《宋书》中开始出现“棉”字 B.北宋画家王居正的《纺车图》

C.南宋诗人艾可叔的《木棉诗》 D.1966年浙江兰溪县出土的南宋棉毯

4.以下三幅图中人口密度的变化反映出( )

A.中外交流频繁 B.疆域面积扩大 C.经济重心南移 D.政治中心南移

5.受经济社会发展水平影响,货币大体经历了“实物→贝币→金属币→纸币”的演进历史,数字货币正在成为当前和未来货币发展的新趋势。北宋前期,随着商贸繁荣出现了

A.贝币 B.交子 C.五铢钱 D.圆形方孔钱

6.随着城市人口的增加,城中店铺不断增加,街道两旁商店、客栈、货摊林立。营业时间不受限制,有“昼市”“夜市”,许多交易可用“交子”,“动即千万”。以上情形最早可能出现在

A.汉代长安 B.北宋东京 C.唐代洛阳 D.元朝大都

7.宋朝的全国总人口突破了一亿,大体是盛唐的两倍。宋朝的粮食亩产量特别是长江流域的亩产量达到了两至三石,也基本是唐代的两倍多。由此可见( )

A.宋朝时生产力有显著进步 B.唐宋的经济部门仅限于农业

C.唐朝重文轻武致粮食减产 D.宋朝粮食增幅低于人口增长

8.中国古代南北方人口总数及所占比例对照表

朝代 南方 北方

人口(户) 占全国户口数比例 人口(户) 占全国户口数比例

西汉 2470685 19.8% 9985785 80.2%

唐代 3920415 43.2% 5148529 56.8%

北宋 11224760 62.9% 6624296 37.1%

据上表可知( )

A.南方的生产技术比北方先进

B.经济重心南移是历史发展的趋势

C.北方的人口增长率比南方高

D.人口迁移促使新的民族回族形成

参考答案:

【基础巩固】

1.A 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.A 8.B 9.A 10.D

11.(1)加强中央集权。分化事权,削弱相权;派文臣做地方官;地方州官三年一换;财权收归中央。

(2)重文轻武。积极作用:扭转了五代十国时期尚武的风气,杜绝了武将跋扈和兵变政移的情况,有利于政权的稳固和社会的安定。

(3)图一:大幅度增加科举取士名额,提高进士地位,进士不仅授官从优,而且升迁迅速;图二:广州、泉州;图三:四川地区。

【培优提升】

1.C 2.A 3.D 4.C 5.B 6.B 7.A 8.B

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源