2024届九省联考语文真题解读与备考建议课件(共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届九省联考语文真题解读与备考建议课件(共47张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 474.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 16:10:21 | ||

图片预览

文档简介

(共47张PPT)

2024年1月九省联考试卷完全解读

语文

整卷解读+试题详解

2024年高考语文复习专题★★

适用省份

安徽、贵州、广西、吉林、河南、新疆、江西、黑龙江、甘肃

试卷总评

九省联考命题着眼情理之中、意料之“内”,利于学生发挥;坚持公平原则,聚焦关键能力和学科素养,和原来的预期相吻合。同时,加强了与高考综合改革和高中育人方式改革的协同互动,在更高水平上推进高考内容改革和命题质量的提升,共同实现育人目标。

1.试卷结构和考查内容稳定,继承新高考卷命题特色。

试卷结构与近2年新高考卷一致,阅读量、书写量与2023年基本持平,新老高考衔接过度,彰显出“适应性”特点。

考查内容相对稳定,依据语文课程标准的要求,比如,名篇名句默写试题,均为语文课程标准推荐的背诵篇目。

2.试题难度相对稳定,有利于考生的正常发挥。

考点和题型与2023年新高考卷一致。结构科学合理,题干指向明确,难度适中,区分度好,保持总体稳定。比如古代诗歌阅读问答题“这首词表达了作者什么样的思想感情 请简要分析”,问诗歌所表达的思想感情,着眼于诗歌最突出的特点、最基础的内容直接明了,考点和题型更多体现延续性。

3.继承中发展,从变化处明趋势。

和2023年新高考试题相比,试题的变化之处有:

一是设题的变化。进一步强化了“因文设题”“以材设题”。命题落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求:“改变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背和’机械刷题’现象。”

二是选择题数量暴增。

信息性阅读增加了1道选择题;由去年的全国卷的8道选择题增加到12题(36分)。(注意,断句题属于多项选择题,因为凡是涂卡都是选择题。)

这一次,信息类文本阅读有4道选择题,前两道考信息筛选,第3道考“论点和论据”,第4道考图文对比,强化了信息类文本阅读筛选和辨识能力的价值所在。这第4题弥足珍贵,新课标卷很久很久没有图文结合的试题了。这次又出现了图文结合题,给大家狠狠的提个醒。

第19题, 继续前几年的方向,考具体语境下的词语含义。这类试题热度极高,充分落实杜绝死记硬背、机械刷题能提分的题目。体现了教育部考试院的要求。

第20题,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”语句复位题,这一题看似新奇,实则还是语句衔接题的变种,考查考生对于语段整体的理解。这种衔接题和语句补写题并不雷同,多次考查同一考点,证明考试院对于逻辑思维的考查十分强调,要高度重视。

三是作文命题对标大单元教学,作文题呈现话题作文的回归。

比如,“学校校刊准备开设‘文化遗产’主题专栏并向同学们征稿的下三种具体方向”这则材料作文,“文化遗产”主题专栏是大概念,“三种具体方向”是任务群,“选定一个方向完成文章写作”则是落实主任务,整个写作过程,就是落实大单元教学。指向的是更深层次的教考衔接。

作文命题异彩纷呈:

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

报考大学时选专业是关系到个人发展的决策。你想选择哪个专业?为什么这个专业对你重要?

请结合以上材料写一篇文章,体现你的思考。

(宏大主题作文)

高一时候,学生就进行过专业报考和职业介绍的训练,所以高三考生对这一题一点不陌生。写作时候要明确专业名称,进行概念阐释,然后把这一专业对于国家、社会、自我的意义写出来。注意,近来某些网红比如张X峰对于选科有过惊世骇俗的言论,大家一定要擦亮眼睛,注意甄别,写作时候可以把张X峰当做反例。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

亲人、朋友之间互赠礼物是人际交往中常见的现象。一些人认为接受礼物的一方可能并不需要这个礼物,与其精挑细选不如直接把买礼物的钱送出去,这样对方就可以去买自己喜欢的东西。

这引发了你怎样的联想与思考?请明确立场和观点,写一篇文章。

(二元思辨作文)

礼尚往来,本是礼仪之邦的传统。“精挑细选”还是“直接送钱”成了大家的困扰。虽是小事,其实有着很深刻的二元思辨的意义。毕竟,不同的送礼对象,确实有着不同的诉求。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读材料Ⅰ提到自然带的边缘交错地带较为敏感,当环境出现波动时,它们会最先发生改变,进而推动整个地区产生变化。其实,历史发展、社会变迁、文化传承、科技创新乃至生活中的问题解决,都有类似的“交错带”。

请以“交错带”为话题,写一篇文章。

(一元思辨作文,话题作文)

这一题提出一个陌生的概念,“交错带”,就像当年“幸存性偏差”吓坏考生一样。其实不要过于紧张。“环境波动→最先改变→整个变化”,七雄争霸中,《谏逐客书》让秦国最先改变,有一统天下的气象,李斯不就是“交错带”吗;百年大变局中,追梦的奋斗者如我辈青年,不也是社会大众的“交错带”吗?

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

我们身边有很多历史遗留下来的名胜古迹、民间技艺、艺术形式、民俗活动、节庆礼仪等,都彰显出独特的人文价值,凝聚着共同的历史记忆,是宝贵的文化遗产。学校校刊准备开设“文化遗产”主题专栏并向同学们征稿,具体方向包括以下三种。

1.向读者介绍一项文化遗产。注意避免过于形式化的说明文风格,应注重其人文内涵;不必面面俱到,力求重点突出。

2.陈述某一项文化遗产的历史、现状,在此基础上,谈一谈对它的保护与传承。

3.通过讲述你与某种文化遗产的故事,来展示这项文化遗产的魅力。

请选定一个方向完成文章写作。

(任务驱动作文)

注意,“选定一个方向”,不要面面俱到,否则36分以下。任务1中提及“避免过于形式化的说明文”,证明这是要求有散文化的抒情性的说明文;任务2中提及“陈述历史、现状,谈谈保护与传承”,也规定了写作思路;任务3中提及“讲述你与某种文化遗产的故事”,就是明确要求写记叙文了。这是全国卷多少年来第一次,破天荒。这也是教考衔接!

材料作文

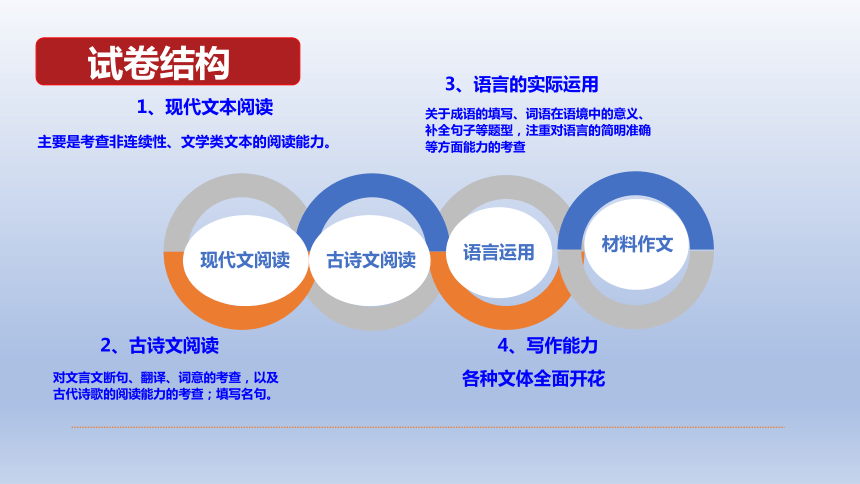

1、现代文本阅读

主要是考查非连续性、文学类文本的阅读能力。

3、语言的实际运用

2、古诗文阅读

4、写作能力

各种文体全面开花

试卷结构

语言运用

关于成语的填写、词语在语境中的意义、补全句子等题型,注重对语言的简明准确等方面能力的考查

对文言文断句、翻译、词意的考查,以及古代诗歌的阅读能力的考查;填写名句。

现代文阅读

古诗文阅读

题号 分值 题型 考查内容 考查点

1-5 35分 选择题4道, 简答1道 非连续性文本阅读 文本信息的筛选、整合、提炼,分析论证论据,探究文本,有自己独到的见解。

5-9 选择2道, 简答2道 文学类文本阅读(小说) 本题考查学生对文本相关内容和艺术手法的分析鉴赏能力。 首先要审题,明确题干的要求,然后到文中圈出有关文字,再浏览选项的内容,与文本进行比较。 做这种题要在整体阅读文本的基础上,带着选项回归文本去筛选和比对。

10-14 20 选择3道, 翻译2句 文言文 理解实词在文中的含义;文言语段综合训练;翻译;断句;概括分析;筛选信息

15-16 9 选择1道, 简答1道 诗歌鉴赏 考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力和比较阅读的能力。

17 6 填空题 古诗文默写 考查古诗文名句的识记理解能力。

18-22 20 填空题 简答题 填写句子 理解词语的涵义 成语填空 词义辨析 语句复位 补写句子 带句式概括 考查学生根据语境补写成语的能力

本题考查学生在具体语境中辨析词义能力。

考查整体语段的理解能力

本题考查学生在语境中补写语句的能力

考查学生的语言概括能力

23 60 材料作文 思辨能力,各种文体的运用

写作能力

考情分析

试题详解

试题详解

现代文阅读

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B.依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C.对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D.在驯化、种植大豆之前,燕山-长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

1.A

原文:......属于放养型高牧游牧型畜牧业(游牧业)则魔于放养型畜牧业。

温馨提示:毕竟是第1题,不能太难,认真比对即可。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备

“逐水草而居”的游牧生活条件。

B.全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C.北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D.黍比粟更适应燕山-长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

2.C

解析:

A.无直接因果关系

B.原文“在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见游牧业并非从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原,应该是欧亚草原的人不约而同的选择。

D.农耕者所在地区种植以黍为重而不是游牧者换取时更看重黍

3.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是(3分)

A.《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B.在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,也发现了不少农具。

C.400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线的东段与明长城走向极为相似。

D.《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

3.C

解析:能支撑材料一关于游牧业起源观点。

A 是说畜牧而转移,非起源。

B.表明此处既有原始农业也有畜牧业;

C 长城以外是游牧业,表明气候对农业生产的影响,能够证明材料一关于游牧业起源的观点

D 是说地沃宜耕植,此三项均与起源无关。

4.根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)

4.D

D.“主要利用草原环境维持生计”错,根据图表信息可知,文化Ⅱ存续期内气温偏冷,而从时间上看,此时是公元前1000年以内,材料二“大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山-长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,可见此时旱作农业系统已经完成,因此人们维持生计的方式应该是农牧兼有,选项所说“主要利用草原环境维持生计”说法错误。故选D。

A.文化I存续期内大部分时间里气温偏暖。B.文化I存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。C.文化Ⅱ存续期内存在着劳动力的分化。D.文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

5.哪些因素对欧亚大陆游牧业的产生起了重要作用 请结合材料简要概括。(6分)

官方答案:①气候波动:欧亚大陆转入冷期,推动与原始农业结合的放养型畜牧业产生;②农牧交错带的环境敏感性:容易受气候变化的影响转变其自然带属性;③马的驯化与马具的发明:人类对马的利用,使畜牧业进一步与原始农业分离,成为游牧型畜牧业。

要点关键词 :①人类掌握了驯化动植物的技术;②出现了金属工具;③ 出现了马;④气候变得干冷。

【5题解题思路】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

①材料一“迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键”,为了适应迁徙的生活,人们必须驯化动物,以便迁徙;材料二“游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得……粮食等必需生活资料”“这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境”“正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,游牧业能够存续,必须向农耕者换取粮食等生活资料,而农耕着掌握了驯化植物的方法,也是游牧业得以存续的条件。由此可见,人类掌握了驯化动植物的技术,对游牧业起了重要作用;

②材料二“游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具……等必需生活资料”,可见,出现了金属工具对游牧业起了重要作用;

③材料二“马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因”“马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件”,可见,出现了马对游牧业起了重要作用;

④材料一“正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式”“全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见气候变得干冷对游牧业起了重要作用。

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.曾明主动给电台的主持人打热线电话,不仅是为了发发牢骚,实际上他已经意识到自己存在着严重的心理问题。

B.知道曾明是个盲人后,刘主任并没有改变自己调解纠纷时的惯常做法,这说明刘主任对人一视同仁,维护他人尊严。

C.“是先天的盲人更痛苦呢,还是后天的失明更痛苦 ”这个问题的提出与引发的思考,构成了小说的基调与主题。

D.相比于盲人生活的不便,小说更侧重于描写他们精神上面临的困惑,也体现出对残疾人心理问题的理解与关注。

6.D

A 文中并没有显示已经意识到。

B 文中未见惯常做法,事实上刘主任对曾明更多的是关心。

C词句并非主题,小说主题是理解关注残疾人心理问题。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.工人经常给电台打热线电话,写出了福利工厂相对宽松的工作环境,也为后面的故事埋下了伏笔。

B.小说通过曾明与老陶口角这个偶发事件,具体展现了“在黑暗的世界中生存下去”的现实问题,由小及大,构思自然。

C.第一次见刘主任时,曾明“觉得周围有一种沉静压抑的气氛”,这写出了盲人心理上的敏感。

D.小说语言平实、质朴、简洁,这种语言风格体现着作者对盲人世界的认识,看似平淡,实则很有韵味。

7.B

B 曾明与老陶口角未有口角,原文是:老陶随口回道:“这么凑巧哇,刚好一百。”“我数到一百,才起身去上厕所。”

几个人笑了起来,曾明道:“你们的意思,是我瞎说 ”

具体展现了”错误,没有具体展现。

8.小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

①刘主任对进入房间的人的声音反应很敏锐;②刘主任“你跟我一样”不做梦的提醒;③刘主任“你不了解我们盲人”的感慨;④刘主任对曾明和老陶冲突的调解。

9.小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果 请结合小说简要分析。

答案示例:①曾明是故事的见证者和参与者,从曾明的角度讲述故事,使情节更加集中紧凑,使故事更具真实感,拉近了与读者的距离。②让读者得以体会曾明的内心变化,感受“曾明”的发展与成长,使其形象更生动形

象。③通过写曾明的所见所闻所感,有助于揭示小说主题。

提示: 这篇小说采取第三人称限制视角叙事,其特点是只描述一个人的所见所闻,只展示一个人的内心活动。这种叙述方式的艺术效果首先跟叙述人的独特身份 (如儿童视角、女性视角、精神病人视角等)有关;其次和限制叙事有关,由于只能写特定人物的见闻,不能如全知叙事那样无所不知,所以便于激发想象 (叙事者所不知道的部分)和制造悬念(如侦探小说。)

解题思路:四循环一读者

从情节角度分析,小说情节围绕曾明展开,以曾明和老陶的冲突为开端写起,然后又写了曾明主动给电台的主持人打热线电话,曾明两次找刘主任调解咨询的情节。曾明做为故事的见证者和参与者,使故事更具真实感,使情节更加集中紧凑,拉近了与读者的距离。

从人物形象角度分析,小说中,盲人曾明因工作问题与老陶的冲突,而去打热线电话和找刘主任咨询,希望能化解二人的矛盾,但在这一过程中,曾明逐渐意识到自己精神上面临的困惑,并在和刘主任的交往中“感觉到自己内心一片明亮”,这一改变让读者体会到他内心变化,感受他的发展与成长,使其形象更生动形象。

从小说主旨分析,通过从曾明的角度讲述他和老陶等福利厂工人和刘主任之间故事,表现了面对“在黑暗的世界中生存下去”的现实,揭示他们精神上面临的困惑,呼吁社会理解残疾人,关注残疾人的心理问题。

试题详解

试题详解

古代诗文阅读

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

督兵A疾B进C行D至阴山E遇其斥候F千余G皆俘H以随军。

CEG

“督兵疾进”是兼语句,“兵”是“督”的宾语,也是后面“疾进”的主语,中间不能断开,可在C处断开;“行至”是“到达”的意思,中间不能断开,“阴山”是“行至”的宾语,可在E处断开;“遇其斥候千余”是定语后置句,“千余”是“斥候”的定语,中间不能断开,可在G处断开。“皆俘以随军”中的“以”相对于连词“而”,表顺承,中间不能断开。故选CEG。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.保,文中指守卫、据守,与李密《陈情表》中“保卒余年”的“保”意思相同。

B.行人,文中指使者,与《孔雀东南飞》中“行人驻足听”的“行人”意思不同。

C.去,文中指距离、相距,与《蜀道难》“连峰去天不盈尺”的“去”意思相同。

D.正色,文中指神色庄重,与《庄子·逍遥游》“其正色邪”的“正色”意思不同。

11.A

A.后一句是使……保全

材料一:

凡与敌战,若审知敌人有可胜之理,则宜速进兵捣之、无有不胜,法曰:“见可则进。”唐李靖为定襄道行军总管①,击破突厥,颉利可汗走保铁山,遣使入朝谢罪,请举国归附,以靖往迎之,颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。时诏鸿胪卿唐俭等慰谕之,靖谓副将张公谨曰:“诏使到彼,虏必自安,若万骑贪二十日粮,自白道袭之,必得所欲.”公谨曰:“上已与约降,行人在彼、奈何 ”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军,颉利见使者大悦,不虞官兵至也,靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,请纵兵击之。斩首万余级,俘男女十余万,擒其子叠罗施,杀义成公主,颉利亡去,为大同道行军总管张宝相擒以献。于是,斥地自阴山北至大漠矣。(节选自《百战奇略》)

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国。

B,李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

颉利可汗虽然表面上请求朝见大唐皇帝,但实际上心怀犹豫,李靖揣摩透了他的心思。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

材料二:

太宗曰:“昔唐俭使突厥,卿因击而败之,人言卿以俭为死间②,朕至今疑焉,如何 ”靖再拜曰:“臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。按《孙子》,用间最为下策,臣尝著论其末云:水能载舟,亦能覆舟。或用间以成功,或凭间以倾败。若束发事君,当朝正色,忠以尽节,信以竭诚,虽有善间,安可用乎 唐俭小义,陛下何疑 ”太宗曰:“诚哉!非仁义不能使间,此岂纤人所为乎 周公大义灭亲,况一使人乎 灼无疑矣!"

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

[注]①李靖:唐代名将,封卫国公,世称李卫公。②死间:指派往敌方的间谍不能脱身而为敌方所杀。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

(2)周公为了维护大义尚且杀了亲兄弟,更何况一个使臣呢?这是明显没有疑问的!

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国。

家归附唐朝,唐王朝派遣唐俭等人为使者,对突厥进行抚慰。

B,李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

12.D

原文: 臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。

说明: 世人传言李靖以唐俭作为死间,但这不是李靖的本意

13,把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。

(2)周公大义灭亲,况一使人乎 灼无疑矣!

(见上述切片阅读)

14.李靖在与突厥的战争中不顾唐俭安全的原因是什么 (3分)

解题思路:概括文章内容

由材料一“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉”可知,李靖想借这个机会,成就大功,小小使臣死不足惜。

由材料二“料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之”可知,李靖认为唐俭的安抚不能成功,不如牺牲唐俭,取得战争上的胜利。

由材料二“所以去大患不顾小义也”,保住唐俭性命,不符合李靖用兵之道。

答案:①战争中机不可失; ②认为唐俭无法使突厥归附;③为了消除国家大患顾不得个人小情义。(评分参考: 答对一点给1分,答对两点给3分。)

词的上片以写景为主,借景抒情,通过浩荡的春风、点点的绿草、灿烂的云霞、粼粼的水光、如烟的垂柳等景色的描写,描绘了一幅充满生机的湖上早春图,表现了湖上薄暮时分的静谧和美丽,表达了作者对春回大地、万物重现生机的欣喜之情,以及对大自然美景的喜爱赞美之情。

下片作者叹惜自己如今已是两鬓斑白,回忆起自己的青春年华,不由得插上曾经戴过的花饰,借细节描写来抒情,表达对时光流转、生命流逝的感慨,对美好时光的怀念。“此身江海梦,何处定吾家”意为人生如同在江海中的梦境,不知何处才是安身的家园,何处才是真正的归宿。这两句直抒胸臆,表达了作者漂泊不定、心无处安放的伤感之情。

阅读下面这首宋词,完成15~16题。

临江仙 正月二十四日晚至湖上

叶梦得

三日疾风吹浩荡,绿芜未遍平沙,约回残影射明霞。水光遥泛坐,烟柳卧攲斜。

霜鬓不堪春点检,留连又见芳华。一枝重插去年花。此身江海梦,何处定吾家。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A连日的春风带来了春的消息,但毕竟时令尚早,还不能看到盛春的美景。 B.题目明确词人是在傍晚到湖上游览,词中“残影”“明霞”对此也有照应。 C. 湖中景色见于词人的顾盼之间,水面波光粼粼,岸边暮色中的垂柳朦朦胧胧。

D.面对美景,词人找出去年佩戴过的花饰插到头上,掩饰鬓边的斑斑白发。

【答案】D

16.这首词表达了作者什么样的思想感情 请简要分析(6分)

16. ①这首词表达了作者对时光流逝的慨叹,对春天到来的欣喜及对大自然的热爱,以及漂泊无依的感伤之情。

②词的上阕描写了春风吹拂,青草尚未长满沙堤,夕阳余晖映照岸边,表达了作者对春天到来的欣喜之情和对大自然的赞美之情。

③下阕写作者已满头白发,却仍在留恋美好的春光,表达了作者对时光流逝的慨叹,同时“此身江海梦,何处定吾家”,表现出作者漂泊无依的感伤之情。

①. 江畔何人初见月 江月何年初照人 ②. 举先王之政 以兴利除弊 ③ 忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)(1)在《春江花月夜》中,张若虚面对清明澄澈的天地宇宙,顿生遐思冥想,追问道:“____ ”(2)在《答司马谏议书》中,针对司马光“生事”的指责,王安石回复说,“ , ”,不能算是制造事端。(3)在学习交流会上,杨书记引用古人的名句“ , ”阐述了要保持国家的长治久安,必须遏制骄奢淫逸风气的道理。

试题详解

语言文字运用

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成18~20题。夏天温度高,水分足,各种花草树木生长旺盛,田野里的牵牛花、凌霄花、百合花等竞相怒放, A 南宋名画《夏卉骈芳图》就集中描绘了几种夏天常见的花卉:粉红鲜艳的蜀葵,洁白无瑕的栀子,嫩黄清雅的萱花,在夏日的暖风里,或拔蕊怒放,或花蕾初绽,或 B ,让人悦目清心,为炎炎夏日增添了烂漫色彩,也给人们送来幽香清爽.①夏天最常见的还是荷花。荷花在酷暑中绽放,是历代文人墨客歌咏描绘的对象。明代画家陈洪绶的《荷花鸳鸯图轴》就描绘了“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的荷花品格。②画中四枝荷花亭亭玉立,荷叶也形态各异;③一对鸳鸯四目相对,嬉戏荷间,打破了一池碧水的宁静;一只青蛙埋伏于石后的荷叶上,好像正伺机捕食蚊虫,给画面平添了几许生机与意趣;两只彩蝶飞来,一只在空中 C ,一只落于花上。④从中可见画家善于观察的细心与状物精微的匠心。18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

争奇斗艳 含苞待放 翩翩起舞

19.下列句子中的“给”与文中加点的“给”,意义和用法相同的一项是(3分)

A.冰凉的雨水把她的衣服都给淋湿了。

B.你简直太不像话了!马上给我出去!

C.他来北京前是专门给人家修理电视的。

D.我赶到时,那批货物已经全给卖光了。

答案 C

文中的“给”是介词,为。

A.助词,直接用在表示被动、处置等意思的句子的谓语动词前面,以加强语气。

B.介词,用于祈使句,加强祈使语气。

C. 介词,为。

D. 介词,表示某种遭遇;被。故选C。

20.“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这两句古诗出现的位置,最恰当的是(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

答案 A

21. ①也有许多生命在顽强地活着 ②缺少这些基本需求 ③形成一些独特的生存策略

22. 因为企鹅生活在世界最寒冷大陆上,为了适应寒冷的生活环境,所以它们的发育出了神奇的保温功能。

阅读下面的文字,完成21~22题。从炙热的沙漠到冷峭的冰川,再到全球各地纷繁复杂的生态环境,几乎所有地方都有一个共同点一-有生命。你可能会惊讶地发现,即使在一些最奇怪、最恶劣、似乎最不适宜生命存在的环境中, ① 。为了生存,所有生物都有一些基本需求需要满足,包括水(或某些溶剂)、能量来源和基本的生物分子,如碳水化合物、蛋白质、脂肪和核酸等。如果 ② ,生物体就没有足够的资源来生长或产生维持生存的能量。但这还不是全部!为了更有利于生长,在漫长的进化过程中,生物往往会 ③ 。比如生活在世界最寒冷大陆上的企鹅,为了适应寒冷的环境,它们的身体天然就有神奇的保温功能。它们的静脉缠绕在动脉上,使动脉内的血液保持略微温暖。当它们潜入寒冷的海水中捕猎时,心率会降低15%,这有助于身体保存更多的能量,而这些能量又可以用来使身体产生更多的热量。甚至它们身上的羽毛也是密密麻麻地重叠在一起,保护它们免受刺骨的寒风和冰冷海水的侵袭。21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)22.简述第三自然段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达准确流畅,不超过45个字。(5分)

试题详解

作文见专题解读

备考指津

现代文阅读I①重视跨学科融合多材料文章。②重视图文转化习题,重视客观选择题。现代文阅读II①选择1900-2000字的文学作品,提高阅读速度。②客观题重视选正确一项,训练从难要求。③主观题重视基础,重视关联教材的创新题。

文言文阅读

①重视群文阅读,重视与教材关联的文本。

②重视教材注释,重视句式、实词、虚词、文化常识,重视成语。

③翻译难易适度,重视教材。

古代诗歌阅读

①重视唐宋诗词,重视立德树人诗篇。

②主观题重视基础,更要重视创新,情景创设下对知识的灵活运用。

名篇名句默写

①课课过关,难字突破。

②重视高效运用,迁移到作文中。

③重视开放式情景,重视生活化情景。

语言文字运用

①变化巨大,9省联考仅为参考,不能习题训练固定化。

①重视传统文化,重视科普说明文和文学类作品阅读训练。

②重视语文素养。重视赏析,词语、句子、标点符合,重视逻辑再加工。

③重视补写句子,重视逻辑思维能力,也要重视图文转化。

作文备考

九省联考的四套作文题对于后一阶段的语文复习具有极为重要的指导意义,比如四个核心素养的提高,教材与考试的衔接,课文教学中阅读与写作的互相促进等,都需要教师和学生引起注意。在高三二轮复习中,改变观念,放弃高考只考议论文一种文体的狭隘认知,继续固守一种文体训练,很有可能在高考考场上措手不及。

教材中涉及到的各种文体均应有对应训练,而不是局限于议论文一种文体。

谢谢!

2024年1月九省联考试卷完全解读

语文

整卷解读+试题详解

2024年高考语文复习专题★★

适用省份

安徽、贵州、广西、吉林、河南、新疆、江西、黑龙江、甘肃

试卷总评

九省联考命题着眼情理之中、意料之“内”,利于学生发挥;坚持公平原则,聚焦关键能力和学科素养,和原来的预期相吻合。同时,加强了与高考综合改革和高中育人方式改革的协同互动,在更高水平上推进高考内容改革和命题质量的提升,共同实现育人目标。

1.试卷结构和考查内容稳定,继承新高考卷命题特色。

试卷结构与近2年新高考卷一致,阅读量、书写量与2023年基本持平,新老高考衔接过度,彰显出“适应性”特点。

考查内容相对稳定,依据语文课程标准的要求,比如,名篇名句默写试题,均为语文课程标准推荐的背诵篇目。

2.试题难度相对稳定,有利于考生的正常发挥。

考点和题型与2023年新高考卷一致。结构科学合理,题干指向明确,难度适中,区分度好,保持总体稳定。比如古代诗歌阅读问答题“这首词表达了作者什么样的思想感情 请简要分析”,问诗歌所表达的思想感情,着眼于诗歌最突出的特点、最基础的内容直接明了,考点和题型更多体现延续性。

3.继承中发展,从变化处明趋势。

和2023年新高考试题相比,试题的变化之处有:

一是设题的变化。进一步强化了“因文设题”“以材设题”。命题落实中共中央国务院《深化新时代教育评价改革总体方案》要求:“改变相对固化的试题形式,增强试题开放性,减少死记硬背和’机械刷题’现象。”

二是选择题数量暴增。

信息性阅读增加了1道选择题;由去年的全国卷的8道选择题增加到12题(36分)。(注意,断句题属于多项选择题,因为凡是涂卡都是选择题。)

这一次,信息类文本阅读有4道选择题,前两道考信息筛选,第3道考“论点和论据”,第4道考图文对比,强化了信息类文本阅读筛选和辨识能力的价值所在。这第4题弥足珍贵,新课标卷很久很久没有图文结合的试题了。这次又出现了图文结合题,给大家狠狠的提个醒。

第19题, 继续前几年的方向,考具体语境下的词语含义。这类试题热度极高,充分落实杜绝死记硬背、机械刷题能提分的题目。体现了教育部考试院的要求。

第20题,“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”语句复位题,这一题看似新奇,实则还是语句衔接题的变种,考查考生对于语段整体的理解。这种衔接题和语句补写题并不雷同,多次考查同一考点,证明考试院对于逻辑思维的考查十分强调,要高度重视。

三是作文命题对标大单元教学,作文题呈现话题作文的回归。

比如,“学校校刊准备开设‘文化遗产’主题专栏并向同学们征稿的下三种具体方向”这则材料作文,“文化遗产”主题专栏是大概念,“三种具体方向”是任务群,“选定一个方向完成文章写作”则是落实主任务,整个写作过程,就是落实大单元教学。指向的是更深层次的教考衔接。

作文命题异彩纷呈:

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

报考大学时选专业是关系到个人发展的决策。你想选择哪个专业?为什么这个专业对你重要?

请结合以上材料写一篇文章,体现你的思考。

(宏大主题作文)

高一时候,学生就进行过专业报考和职业介绍的训练,所以高三考生对这一题一点不陌生。写作时候要明确专业名称,进行概念阐释,然后把这一专业对于国家、社会、自我的意义写出来。注意,近来某些网红比如张X峰对于选科有过惊世骇俗的言论,大家一定要擦亮眼睛,注意甄别,写作时候可以把张X峰当做反例。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

亲人、朋友之间互赠礼物是人际交往中常见的现象。一些人认为接受礼物的一方可能并不需要这个礼物,与其精挑细选不如直接把买礼物的钱送出去,这样对方就可以去买自己喜欢的东西。

这引发了你怎样的联想与思考?请明确立场和观点,写一篇文章。

(二元思辨作文)

礼尚往来,本是礼仪之邦的传统。“精挑细选”还是“直接送钱”成了大家的困扰。虽是小事,其实有着很深刻的二元思辨的意义。毕竟,不同的送礼对象,确实有着不同的诉求。

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

本试卷现代文阅读材料Ⅰ提到自然带的边缘交错地带较为敏感,当环境出现波动时,它们会最先发生改变,进而推动整个地区产生变化。其实,历史发展、社会变迁、文化传承、科技创新乃至生活中的问题解决,都有类似的“交错带”。

请以“交错带”为话题,写一篇文章。

(一元思辨作文,话题作文)

这一题提出一个陌生的概念,“交错带”,就像当年“幸存性偏差”吓坏考生一样。其实不要过于紧张。“环境波动→最先改变→整个变化”,七雄争霸中,《谏逐客书》让秦国最先改变,有一统天下的气象,李斯不就是“交错带”吗;百年大变局中,追梦的奋斗者如我辈青年,不也是社会大众的“交错带”吗?

23.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

我们身边有很多历史遗留下来的名胜古迹、民间技艺、艺术形式、民俗活动、节庆礼仪等,都彰显出独特的人文价值,凝聚着共同的历史记忆,是宝贵的文化遗产。学校校刊准备开设“文化遗产”主题专栏并向同学们征稿,具体方向包括以下三种。

1.向读者介绍一项文化遗产。注意避免过于形式化的说明文风格,应注重其人文内涵;不必面面俱到,力求重点突出。

2.陈述某一项文化遗产的历史、现状,在此基础上,谈一谈对它的保护与传承。

3.通过讲述你与某种文化遗产的故事,来展示这项文化遗产的魅力。

请选定一个方向完成文章写作。

(任务驱动作文)

注意,“选定一个方向”,不要面面俱到,否则36分以下。任务1中提及“避免过于形式化的说明文”,证明这是要求有散文化的抒情性的说明文;任务2中提及“陈述历史、现状,谈谈保护与传承”,也规定了写作思路;任务3中提及“讲述你与某种文化遗产的故事”,就是明确要求写记叙文了。这是全国卷多少年来第一次,破天荒。这也是教考衔接!

材料作文

1、现代文本阅读

主要是考查非连续性、文学类文本的阅读能力。

3、语言的实际运用

2、古诗文阅读

4、写作能力

各种文体全面开花

试卷结构

语言运用

关于成语的填写、词语在语境中的意义、补全句子等题型,注重对语言的简明准确等方面能力的考查

对文言文断句、翻译、词意的考查,以及古代诗歌的阅读能力的考查;填写名句。

现代文阅读

古诗文阅读

题号 分值 题型 考查内容 考查点

1-5 35分 选择题4道, 简答1道 非连续性文本阅读 文本信息的筛选、整合、提炼,分析论证论据,探究文本,有自己独到的见解。

5-9 选择2道, 简答2道 文学类文本阅读(小说) 本题考查学生对文本相关内容和艺术手法的分析鉴赏能力。 首先要审题,明确题干的要求,然后到文中圈出有关文字,再浏览选项的内容,与文本进行比较。 做这种题要在整体阅读文本的基础上,带着选项回归文本去筛选和比对。

10-14 20 选择3道, 翻译2句 文言文 理解实词在文中的含义;文言语段综合训练;翻译;断句;概括分析;筛选信息

15-16 9 选择1道, 简答1道 诗歌鉴赏 考查学生对诗歌内容的理解和赏析能力和比较阅读的能力。

17 6 填空题 古诗文默写 考查古诗文名句的识记理解能力。

18-22 20 填空题 简答题 填写句子 理解词语的涵义 成语填空 词义辨析 语句复位 补写句子 带句式概括 考查学生根据语境补写成语的能力

本题考查学生在具体语境中辨析词义能力。

考查整体语段的理解能力

本题考查学生在语境中补写语句的能力

考查学生的语言概括能力

23 60 材料作文 思辨能力,各种文体的运用

写作能力

考情分析

试题详解

试题详解

现代文阅读

1.下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B.依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C.对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D.在驯化、种植大豆之前,燕山-长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

1.A

原文:......属于放养型高牧游牧型畜牧业(游牧业)则魔于放养型畜牧业。

温馨提示:毕竟是第1题,不能太难,认真比对即可。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备

“逐水草而居”的游牧生活条件。

B.全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C.北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D.黍比粟更适应燕山-长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

2.C

解析:

A.无直接因果关系

B.原文“在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见游牧业并非从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原,应该是欧亚草原的人不约而同的选择。

D.农耕者所在地区种植以黍为重而不是游牧者换取时更看重黍

3.下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是(3分)

A.《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B.在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,也发现了不少农具。

C.400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线的东段与明长城走向极为相似。

D.《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

3.C

解析:能支撑材料一关于游牧业起源观点。

A 是说畜牧而转移,非起源。

B.表明此处既有原始农业也有畜牧业;

C 长城以外是游牧业,表明气候对农业生产的影响,能够证明材料一关于游牧业起源的观点

D 是说地沃宜耕植,此三项均与起源无关。

4.根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是(3分)

4.D

D.“主要利用草原环境维持生计”错,根据图表信息可知,文化Ⅱ存续期内气温偏冷,而从时间上看,此时是公元前1000年以内,材料二“大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山-长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,可见此时旱作农业系统已经完成,因此人们维持生计的方式应该是农牧兼有,选项所说“主要利用草原环境维持生计”说法错误。故选D。

A.文化I存续期内大部分时间里气温偏暖。B.文化I存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。C.文化Ⅱ存续期内存在着劳动力的分化。D.文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

5.哪些因素对欧亚大陆游牧业的产生起了重要作用 请结合材料简要概括。(6分)

官方答案:①气候波动:欧亚大陆转入冷期,推动与原始农业结合的放养型畜牧业产生;②农牧交错带的环境敏感性:容易受气候变化的影响转变其自然带属性;③马的驯化与马具的发明:人类对马的利用,使畜牧业进一步与原始农业分离,成为游牧型畜牧业。

要点关键词 :①人类掌握了驯化动植物的技术;②出现了金属工具;③ 出现了马;④气候变得干冷。

【5题解题思路】本题考查学生理解文章内容,筛选并整合文中信息的能力。

①材料一“迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键”,为了适应迁徙的生活,人们必须驯化动物,以便迁徙;材料二“游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得……粮食等必需生活资料”“这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境”“正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成”,游牧业能够存续,必须向农耕者换取粮食等生活资料,而农耕着掌握了驯化植物的方法,也是游牧业得以存续的条件。由此可见,人类掌握了驯化动植物的技术,对游牧业起了重要作用;

②材料二“游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具……等必需生活资料”,可见,出现了金属工具对游牧业起了重要作用;

③材料二“马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因”“马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件”,可见,出现了马对游牧业起了重要作用;

④材料一“正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式”“全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活”,可见气候变得干冷对游牧业起了重要作用。

6.下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.曾明主动给电台的主持人打热线电话,不仅是为了发发牢骚,实际上他已经意识到自己存在着严重的心理问题。

B.知道曾明是个盲人后,刘主任并没有改变自己调解纠纷时的惯常做法,这说明刘主任对人一视同仁,维护他人尊严。

C.“是先天的盲人更痛苦呢,还是后天的失明更痛苦 ”这个问题的提出与引发的思考,构成了小说的基调与主题。

D.相比于盲人生活的不便,小说更侧重于描写他们精神上面临的困惑,也体现出对残疾人心理问题的理解与关注。

6.D

A 文中并没有显示已经意识到。

B 文中未见惯常做法,事实上刘主任对曾明更多的是关心。

C词句并非主题,小说主题是理解关注残疾人心理问题。

7.下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.工人经常给电台打热线电话,写出了福利工厂相对宽松的工作环境,也为后面的故事埋下了伏笔。

B.小说通过曾明与老陶口角这个偶发事件,具体展现了“在黑暗的世界中生存下去”的现实问题,由小及大,构思自然。

C.第一次见刘主任时,曾明“觉得周围有一种沉静压抑的气氛”,这写出了盲人心理上的敏感。

D.小说语言平实、质朴、简洁,这种语言风格体现着作者对盲人世界的认识,看似平淡,实则很有韵味。

7.B

B 曾明与老陶口角未有口角,原文是:老陶随口回道:“这么凑巧哇,刚好一百。”“我数到一百,才起身去上厕所。”

几个人笑了起来,曾明道:“你们的意思,是我瞎说 ”

具体展现了”错误,没有具体展现。

8.小说直至最后才交待刘主任是个盲人,但前文已有多处细节予以暗示,请找出相关细节。(5分)

①刘主任对进入房间的人的声音反应很敏锐;②刘主任“你跟我一样”不做梦的提醒;③刘主任“你不了解我们盲人”的感慨;④刘主任对曾明和老陶冲突的调解。

9.小说从曾明的角度讲述故事,有怎样的艺术效果 请结合小说简要分析。

答案示例:①曾明是故事的见证者和参与者,从曾明的角度讲述故事,使情节更加集中紧凑,使故事更具真实感,拉近了与读者的距离。②让读者得以体会曾明的内心变化,感受“曾明”的发展与成长,使其形象更生动形

象。③通过写曾明的所见所闻所感,有助于揭示小说主题。

提示: 这篇小说采取第三人称限制视角叙事,其特点是只描述一个人的所见所闻,只展示一个人的内心活动。这种叙述方式的艺术效果首先跟叙述人的独特身份 (如儿童视角、女性视角、精神病人视角等)有关;其次和限制叙事有关,由于只能写特定人物的见闻,不能如全知叙事那样无所不知,所以便于激发想象 (叙事者所不知道的部分)和制造悬念(如侦探小说。)

解题思路:四循环一读者

从情节角度分析,小说情节围绕曾明展开,以曾明和老陶的冲突为开端写起,然后又写了曾明主动给电台的主持人打热线电话,曾明两次找刘主任调解咨询的情节。曾明做为故事的见证者和参与者,使故事更具真实感,使情节更加集中紧凑,拉近了与读者的距离。

从人物形象角度分析,小说中,盲人曾明因工作问题与老陶的冲突,而去打热线电话和找刘主任咨询,希望能化解二人的矛盾,但在这一过程中,曾明逐渐意识到自己精神上面临的困惑,并在和刘主任的交往中“感觉到自己内心一片明亮”,这一改变让读者体会到他内心变化,感受他的发展与成长,使其形象更生动形象。

从小说主旨分析,通过从曾明的角度讲述他和老陶等福利厂工人和刘主任之间故事,表现了面对“在黑暗的世界中生存下去”的现实,揭示他们精神上面临的困惑,呼吁社会理解残疾人,关注残疾人的心理问题。

试题详解

试题详解

古代诗文阅读

10.材料一中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑,每涂对一处给1分,涂黑超过三处不给分。(3分)

督兵A疾B进C行D至阴山E遇其斥候F千余G皆俘H以随军。

CEG

“督兵疾进”是兼语句,“兵”是“督”的宾语,也是后面“疾进”的主语,中间不能断开,可在C处断开;“行至”是“到达”的意思,中间不能断开,“阴山”是“行至”的宾语,可在E处断开;“遇其斥候千余”是定语后置句,“千余”是“斥候”的定语,中间不能断开,可在G处断开。“皆俘以随军”中的“以”相对于连词“而”,表顺承,中间不能断开。故选CEG。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分)

A.保,文中指守卫、据守,与李密《陈情表》中“保卒余年”的“保”意思相同。

B.行人,文中指使者,与《孔雀东南飞》中“行人驻足听”的“行人”意思不同。

C.去,文中指距离、相距,与《蜀道难》“连峰去天不盈尺”的“去”意思相同。

D.正色,文中指神色庄重,与《庄子·逍遥游》“其正色邪”的“正色”意思不同。

11.A

A.后一句是使……保全

材料一:

凡与敌战,若审知敌人有可胜之理,则宜速进兵捣之、无有不胜,法曰:“见可则进。”唐李靖为定襄道行军总管①,击破突厥,颉利可汗走保铁山,遣使入朝谢罪,请举国归附,以靖往迎之,颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。时诏鸿胪卿唐俭等慰谕之,靖谓副将张公谨曰:“诏使到彼,虏必自安,若万骑贪二十日粮,自白道袭之,必得所欲.”公谨曰:“上已与约降,行人在彼、奈何 ”靖曰:“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉!”督兵疾进行至阴山遇其斥候千余皆俘以随军,颉利见使者大悦,不虞官兵至也,靖前锋乘雾而行,去其牙帐七里,虏始觉,列兵未及阵,请纵兵击之。斩首万余级,俘男女十余万,擒其子叠罗施,杀义成公主,颉利亡去,为大同道行军总管张宝相擒以献。于是,斥地自阴山北至大漠矣。(节选自《百战奇略》)

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国。

B,李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

颉利可汗虽然表面上请求朝见大唐皇帝,但实际上心怀犹豫,李靖揣摩透了他的心思。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

材料二:

太宗曰:“昔唐俭使突厥,卿因击而败之,人言卿以俭为死间②,朕至今疑焉,如何 ”靖再拜曰:“臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。按《孙子》,用间最为下策,臣尝著论其末云:水能载舟,亦能覆舟。或用间以成功,或凭间以倾败。若束发事君,当朝正色,忠以尽节,信以竭诚,虽有善间,安可用乎 唐俭小义,陛下何疑 ”太宗曰:“诚哉!非仁义不能使间,此岂纤人所为乎 周公大义灭亲,况一使人乎 灼无疑矣!"

(节选自《唐太宗李卫公问对》)

[注]①李靖:唐代名将,封卫国公,世称李卫公。②死间:指派往敌方的间谍不能脱身而为敌方所杀。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

(2)周公为了维护大义尚且杀了亲兄弟,更何况一个使臣呢?这是明显没有疑问的!

12.下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是(3分)

A.突厥首领颉利在战争中败给了李靖,派遣使者到唐朝谢罪,希望能率领整个国。

家归附唐朝,唐王朝派遣唐俭等人为使者,对突厥进行抚慰。

B,李靖认为,使者到达后,突厥人一定以为危机已解除,如果此时能抓住机会出兵袭击,一定可以像当年韩信破齐一样,一举击溃敌军。

C.颉利见到唐俭等人十分高兴,完全没有料到唐军会发动进攻,李靖趁其不备,指挥大军杀到,突厥大败,颉利也在逃跑途中被唐军擒获。

D.世人传言李靖以唐俭作为死间,一举打败了突厥,唐太宗就此向李靖求证,李靖表示像唐俭这样的忠臣是无法用来做间谍的,传言不实。

12.D

原文: 臣与俭比肩事主,料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之,所以去大患不顾小义也。人谓以俭为死间,非臣之心。

说明: 世人传言李靖以唐俭作为死间,但这不是李靖的本意

13,把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)颉利虽外请朝谒,而内怀迟疑,靖揣知其意。

(2)周公大义灭亲,况一使人乎 灼无疑矣!

(见上述切片阅读)

14.李靖在与突厥的战争中不顾唐俭安全的原因是什么 (3分)

解题思路:概括文章内容

由材料一“机不可失,韩信所以破齐也。如唐俭辈何足惜哉”可知,李靖想借这个机会,成就大功,小小使臣死不足惜。

由材料二“料俭说必不能柔服,故臣因纵兵击之”可知,李靖认为唐俭的安抚不能成功,不如牺牲唐俭,取得战争上的胜利。

由材料二“所以去大患不顾小义也”,保住唐俭性命,不符合李靖用兵之道。

答案:①战争中机不可失; ②认为唐俭无法使突厥归附;③为了消除国家大患顾不得个人小情义。(评分参考: 答对一点给1分,答对两点给3分。)

词的上片以写景为主,借景抒情,通过浩荡的春风、点点的绿草、灿烂的云霞、粼粼的水光、如烟的垂柳等景色的描写,描绘了一幅充满生机的湖上早春图,表现了湖上薄暮时分的静谧和美丽,表达了作者对春回大地、万物重现生机的欣喜之情,以及对大自然美景的喜爱赞美之情。

下片作者叹惜自己如今已是两鬓斑白,回忆起自己的青春年华,不由得插上曾经戴过的花饰,借细节描写来抒情,表达对时光流转、生命流逝的感慨,对美好时光的怀念。“此身江海梦,何处定吾家”意为人生如同在江海中的梦境,不知何处才是安身的家园,何处才是真正的归宿。这两句直抒胸臆,表达了作者漂泊不定、心无处安放的伤感之情。

阅读下面这首宋词,完成15~16题。

临江仙 正月二十四日晚至湖上

叶梦得

三日疾风吹浩荡,绿芜未遍平沙,约回残影射明霞。水光遥泛坐,烟柳卧攲斜。

霜鬓不堪春点检,留连又见芳华。一枝重插去年花。此身江海梦,何处定吾家。

15.下列对这首词的理解和赏析,不正确的一项是(3分)A连日的春风带来了春的消息,但毕竟时令尚早,还不能看到盛春的美景。 B.题目明确词人是在傍晚到湖上游览,词中“残影”“明霞”对此也有照应。 C. 湖中景色见于词人的顾盼之间,水面波光粼粼,岸边暮色中的垂柳朦朦胧胧。

D.面对美景,词人找出去年佩戴过的花饰插到头上,掩饰鬓边的斑斑白发。

【答案】D

16.这首词表达了作者什么样的思想感情 请简要分析(6分)

16. ①这首词表达了作者对时光流逝的慨叹,对春天到来的欣喜及对大自然的热爱,以及漂泊无依的感伤之情。

②词的上阕描写了春风吹拂,青草尚未长满沙堤,夕阳余晖映照岸边,表达了作者对春天到来的欣喜之情和对大自然的赞美之情。

③下阕写作者已满头白发,却仍在留恋美好的春光,表达了作者对时光流逝的慨叹,同时“此身江海梦,何处定吾家”,表现出作者漂泊无依的感伤之情。

①. 江畔何人初见月 江月何年初照人 ②. 举先王之政 以兴利除弊 ③ 忧劳可以兴国 逸豫可以亡身

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)(1)在《春江花月夜》中,张若虚面对清明澄澈的天地宇宙,顿生遐思冥想,追问道:“____ ”(2)在《答司马谏议书》中,针对司马光“生事”的指责,王安石回复说,“ , ”,不能算是制造事端。(3)在学习交流会上,杨书记引用古人的名句“ , ”阐述了要保持国家的长治久安,必须遏制骄奢淫逸风气的道理。

试题详解

语言文字运用

(一)语言文字运用I(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成18~20题。夏天温度高,水分足,各种花草树木生长旺盛,田野里的牵牛花、凌霄花、百合花等竞相怒放, A 南宋名画《夏卉骈芳图》就集中描绘了几种夏天常见的花卉:粉红鲜艳的蜀葵,洁白无瑕的栀子,嫩黄清雅的萱花,在夏日的暖风里,或拔蕊怒放,或花蕾初绽,或 B ,让人悦目清心,为炎炎夏日增添了烂漫色彩,也给人们送来幽香清爽.①夏天最常见的还是荷花。荷花在酷暑中绽放,是历代文人墨客歌咏描绘的对象。明代画家陈洪绶的《荷花鸳鸯图轴》就描绘了“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的荷花品格。②画中四枝荷花亭亭玉立,荷叶也形态各异;③一对鸳鸯四目相对,嬉戏荷间,打破了一池碧水的宁静;一只青蛙埋伏于石后的荷叶上,好像正伺机捕食蚊虫,给画面平添了几许生机与意趣;两只彩蝶飞来,一只在空中 C ,一只落于花上。④从中可见画家善于观察的细心与状物精微的匠心。18.请在文中横线处填入恰当的成语。(3分)

争奇斗艳 含苞待放 翩翩起舞

19.下列句子中的“给”与文中加点的“给”,意义和用法相同的一项是(3分)

A.冰凉的雨水把她的衣服都给淋湿了。

B.你简直太不像话了!马上给我出去!

C.他来北京前是专门给人家修理电视的。

D.我赶到时,那批货物已经全给卖光了。

答案 C

文中的“给”是介词,为。

A.助词,直接用在表示被动、处置等意思的句子的谓语动词前面,以加强语气。

B.介词,用于祈使句,加强祈使语气。

C. 介词,为。

D. 介词,表示某种遭遇;被。故选C。

20.“接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”这两句古诗出现的位置,最恰当的是(3分)

A.①处 B.②处 C.③处 D.④处

答案 A

21. ①也有许多生命在顽强地活着 ②缺少这些基本需求 ③形成一些独特的生存策略

22. 因为企鹅生活在世界最寒冷大陆上,为了适应寒冷的生活环境,所以它们的发育出了神奇的保温功能。

阅读下面的文字,完成21~22题。从炙热的沙漠到冷峭的冰川,再到全球各地纷繁复杂的生态环境,几乎所有地方都有一个共同点一-有生命。你可能会惊讶地发现,即使在一些最奇怪、最恶劣、似乎最不适宜生命存在的环境中, ① 。为了生存,所有生物都有一些基本需求需要满足,包括水(或某些溶剂)、能量来源和基本的生物分子,如碳水化合物、蛋白质、脂肪和核酸等。如果 ② ,生物体就没有足够的资源来生长或产生维持生存的能量。但这还不是全部!为了更有利于生长,在漫长的进化过程中,生物往往会 ③ 。比如生活在世界最寒冷大陆上的企鹅,为了适应寒冷的环境,它们的身体天然就有神奇的保温功能。它们的静脉缠绕在动脉上,使动脉内的血液保持略微温暖。当它们潜入寒冷的海水中捕猎时,心率会降低15%,这有助于身体保存更多的能量,而这些能量又可以用来使身体产生更多的热量。甚至它们身上的羽毛也是密密麻麻地重叠在一起,保护它们免受刺骨的寒风和冰冷海水的侵袭。21.请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过12个字。(6分)22.简述第三自然段的主要内容。要求使用包含因果关系的句子,表达准确流畅,不超过45个字。(5分)

试题详解

作文见专题解读

备考指津

现代文阅读I①重视跨学科融合多材料文章。②重视图文转化习题,重视客观选择题。现代文阅读II①选择1900-2000字的文学作品,提高阅读速度。②客观题重视选正确一项,训练从难要求。③主观题重视基础,重视关联教材的创新题。

文言文阅读

①重视群文阅读,重视与教材关联的文本。

②重视教材注释,重视句式、实词、虚词、文化常识,重视成语。

③翻译难易适度,重视教材。

古代诗歌阅读

①重视唐宋诗词,重视立德树人诗篇。

②主观题重视基础,更要重视创新,情景创设下对知识的灵活运用。

名篇名句默写

①课课过关,难字突破。

②重视高效运用,迁移到作文中。

③重视开放式情景,重视生活化情景。

语言文字运用

①变化巨大,9省联考仅为参考,不能习题训练固定化。

①重视传统文化,重视科普说明文和文学类作品阅读训练。

②重视语文素养。重视赏析,词语、句子、标点符合,重视逻辑再加工。

③重视补写句子,重视逻辑思维能力,也要重视图文转化。

作文备考

九省联考的四套作文题对于后一阶段的语文复习具有极为重要的指导意义,比如四个核心素养的提高,教材与考试的衔接,课文教学中阅读与写作的互相促进等,都需要教师和学生引起注意。在高三二轮复习中,改变观念,放弃高考只考议论文一种文体的狭隘认知,继续固守一种文体训练,很有可能在高考考场上措手不及。

教材中涉及到的各种文体均应有对应训练,而不是局限于议论文一种文体。

谢谢!

同课章节目录