河北省沧州市盐山县重点中学2023-2024学年高一下学期开学语文试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 河北省沧州市盐山县重点中学2023-2024学年高一下学期开学语文试题(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 196.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 17:11:04 | ||

图片预览

文档简介

2023级高一学生寒假开学检测(语文试卷)

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读【(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到菜辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

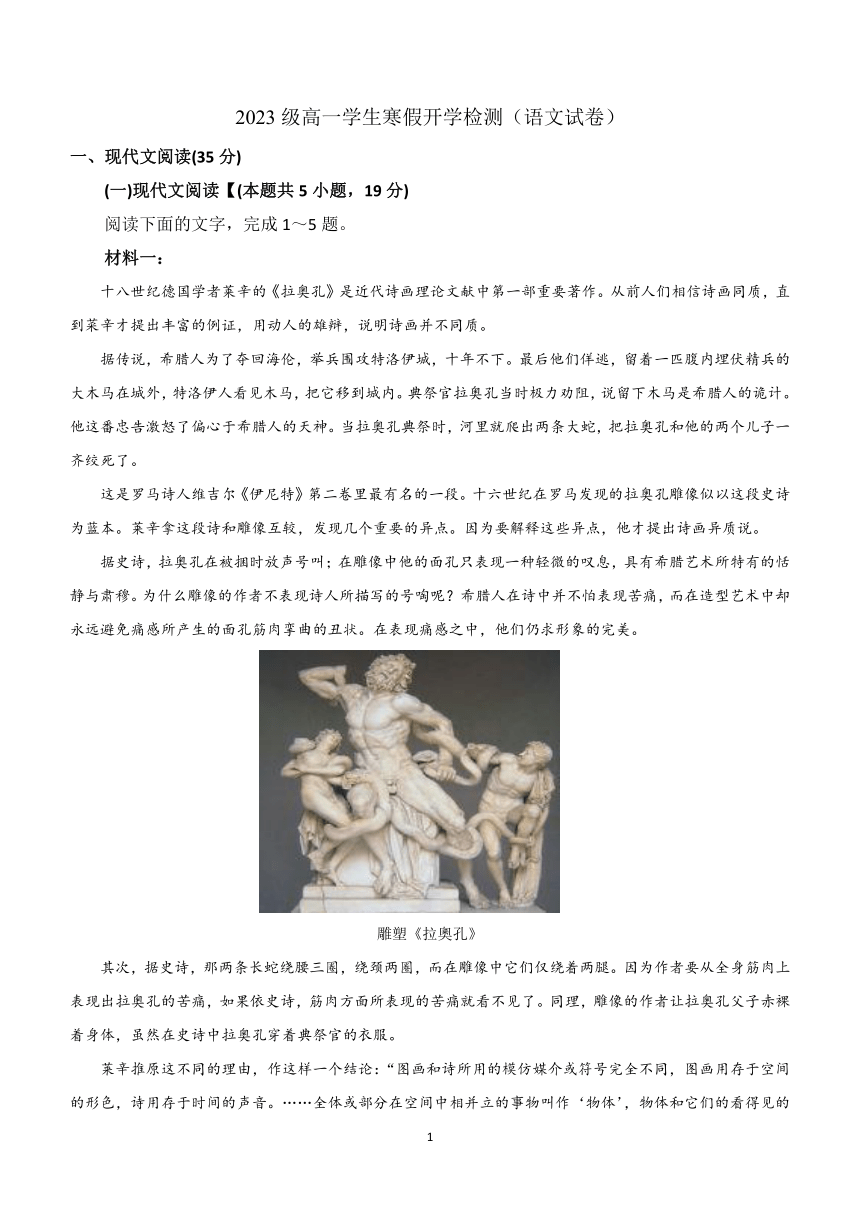

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

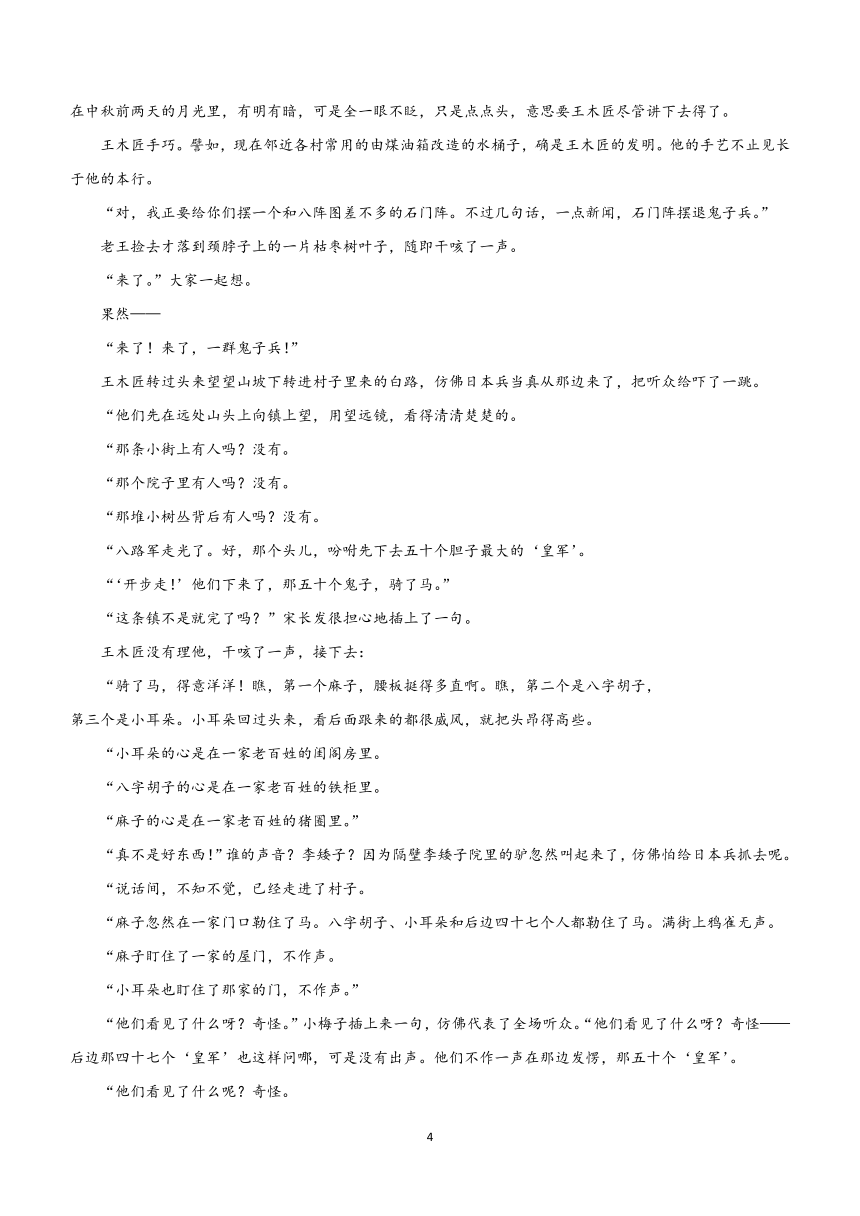

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

雕塑《拉奧孔》

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?菜辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遗情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。”客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画困》:“一水寂寥青霭合,两崖崔萃白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是菜辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读 拉奥孔 》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排阔送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3. 结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C. 诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D. 图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

石门阵 卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了。他一看来势不炒,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗?没有。

“那个院子里有人吗?没有。

“那堆小树丛背后有人吗?没有。

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,

第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢?奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

6. 下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

B. 王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

D. 王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,

王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

8. 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果? (4分)

小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

三、文言文阅读(本题共4小题)

阅读下面的文言文,完成下列小题。

昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前,死伤者岁百余人,好之不厌。如是三年,国衰,诸侯谋之。太子悝患之,募左右曰:“孰能说王之意止剑士者,赐之千金。”左右曰:“庄子当能。”

太子乃使人以千金奉庄子。庄子弗受,与使者俱往,见太子曰:“闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。使臣上说大王而逆王意,下不当太子,则身刑而死,周尚安所事金乎?使臣上说大王,下当太子,赵国何求而不得也!”太子曰:“然。吾王所见,唯剑士也。今夫子必儒服而见王,事必大逆。”庄子曰:“请治剑服。”治剑服三日,太子乃与见王。

庄子入殿门不趋,见王不拜。王曰:“子欲何以教寡人。”曰:“臣闻大王喜剑,故以剑见王。”王曰:“子之剑何能禁制?”曰:“臣之剑,十步一人,千里不留行。”王大悦之,曰:“天下无敌矣!”庄子曰:“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至。愿得试之。”王曰:“夫子休,就舍待命。令设戏请夫子。”

王乃校剑士七日,死伤者六十余人,得五六人,使奉剑于殿下,乃召庄子。王曰:“今日试使士敦剑。”庄子曰:“望之久矣。”王曰:“夫子所御杖,长短何如?”曰:“臣之所奉皆可。然臣有三剑,唯王所用,请先言而后试。”

王曰:“愿闻三剑。”曰:“有天子剑,有诸侯剑,有庶人剑。”王曰:“天子之剑何如?”曰:“天子之剑,以燕谿石城为锋,齐岱为锷;包以四夷,裹以四时;制以五行,论以刑德;上决浮云,下绝地纪。此剑一用,匡诸侯,天下服矣。”文王茫然自失,曰:“诸侯之剑何如?”曰:“诸侯之剑,以知勇士为锋,以清廉士为锷;上法圆天以顺三光,下法方地以顺四时,中和民意以安四乡。此剑一用,四封之内,无不宾服而听从君命者矣。”王曰:“庶人之剑何如?”曰:“庶人之剑,蓬头突鬓垂冠,瞋目而语难。相击于前,上斩颈领,下决肝肺,无异于斗鸡,一旦命已绝矣,无所用于国事。今大王有天子之位而好庶人之剑,臣窃为大王薄之。”

王乃牵而上殿。宰人上食,王三环之。庄子曰:“大王安坐定气,剑事已毕奏矣。”于是文王不出宫三月,剑士皆服毙自处也。

(选自《庄子·说剑》,有删节)

10.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.如是三年,国衰,诸侯谋之 谋:为……谋划

B.请治剑服 治:备办

C.庄子入殿门不趋 趋:小步快走

D.王乃校剑士七日 校:使……较量

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.日夜相击于前 则移其民于河东

B.好之不厌 师道之不传也久矣

C.今夫子必儒服而见王 吾尝终日而思矣

D.太子乃与见王 玉斗一双,欲与亚父

12.下列对本文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.从庄子所说的“他能做到不出十步击杀一人,行走千里也不会被人阻留”,可知庄子实际上是个具有高超剑术的人。

B.庄子运用比喻、夸张、对比等方法迂回巧妙地劝谏赵文王。

C.庄子说,剑有天子剑、诸侯剑、庶人剑三种,委婉地指出赵文王所好实际是天子之剑,而不是庶人之剑。

D.本文主旨是劝说赵文王不要争斗,反映了庄子清静无为的思想。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。

(2)赵国何求而不得也!

14.《庄子》中有大量妙趣横生、意蕴深邃的寓言。阅读《秋水(节选)》,说出你得到的启示,并简要阐释。

秋水时至,百川灌河;泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

启示:________________________________________________________________________________

一、古代诗歌阅读(本题共3小题)

阅读以下材料,回答相关问题。

病后登快哉亭①

[北宋]贺铸

经雨清蝉得意鸣,征尘断处见归程。

病来把酒不知厌,梦后倚楼无限情。

鸦带斜阳投古刹,草将野色入荒城。

故园又负黄华②约,但觉秋风发上生。

登岳阳楼

[唐]杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

[注]①快哉亭:位于今徐州东南。本诗是诗人任职徐州,病愈后登快哉亭有感之作。②黄华:菊花。

15.联系课内古诗《登高》(杜甫)及以上材料,判断下列对三首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《病后登快哉亭》开篇以雨后蝉鸣比兴。诗人病愈登亭,心情轻快,连枝上的蝉也仿佛感到高兴而在欢快地鸣叫。

B.《病后登快哉亭》中“秋风发上生”化用李贺的“秋风白”,却比之更为新巧,不仅指秋风吹白了头发,更有秋风萧萧的萧瑟之感,暗示诗人凄冷的情怀。

C.《登高》颔联气象雄浑,境界开阔,为颈联、尾联抒发情感创设了宏大的自然背景,使得个人的痛苦在这个背景下显得分外渺小,倍添悲凉。

D.《登岳阳楼》颈联叙述身世,凄凉落寞,意境由狭而广。尾联笔力一转,以“戎马关山北”的博大胸襟,与颔联恢弘伟丽的自然气象相得益彰。

16.同是登高望远,贺铸的《病后登快哉亭》与杜甫的《登高》相比,在意境营造和章法结构上有何不同?请简要分析。

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)鹿幽居山林,习性恬淡安静,文人墨客常借鹿这一意象表达隐逸情怀,如《梦游天姥吟留别》中的“ ____________________________________”和《赤壁赋》中“____________________________________”。

(2)古代女子常常将容颜老去与自己命运的转折联系起来,如《琵琶行并序》中琵琶女认为“____________________________________, ”就是让自己命运急转直下的原因之一。

(3)小达在整理古诗词意象的时候发现,古人对时间的流逝、生命的易衰敏锐而细腻,比如说,____________________________________他们常常通过鬓发的细微变化来表达深沉的感慨,“ ,____________________________________”。

一、语言文字运用题

18.用“那些不朽的书籍”开头,重组下面的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。

我们从那些经历了历史的变迁和朝代的兴亡,虽遭时光冲刷,但内容仍然新鲜有用的不朽书籍中,感受前人的知识积累、学术成果和生命魅力,从而更加热情、更加坚定地走向前方。

19.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

不同年龄段的人,①________________。婴儿大部分时间都在睡觉,时间很长,可以达到十几个小时,甚至二十个小时。②________________,他(她)的睡眠时长在缩短,睡眠形式也发生了很大的变化。长大成人之后,其睡眠就集中在了晚间。而到了老年阶段时,夜里睡眠的时候经常容易醒,而白天经常会打盹。③________________,但是睡眠的质量却回不到儿童的状态了。其快速眼动期睡眠和深睡眠的比例都在降低,因此容易醒。

刚刚过去不久的“五一”假期里,野外露营的休闲方式可谓风靡一时,帐篷吊床折叠椅等装备也随之走俏。公园里、小河边、山脚下……很多人在鸟语花香、惠风和畅中流连忘返、自在逍遥。然而,“半个朋友圈都在露营”的热闹中,一种进阶玩法也悄然兴起——戴上头盔,背上背包,骑上山地自行车,随意地在野外、在河边骑行。我甚至见过很多退休后的骑行者,他们骑着车,意气风发,像少年一样在风里奔跑。

20下列各句中破折号的作用,与文中破折号作用相同的一项是( )

最后,杜甫写出了《秋兴八首》等很多经典诗作,——老实说,杜甫就算不写诗,他忧国忧民的精神也值得被人们敬仰。

B.人生中的某些时候——特别是迷茫无助的时候,你应该抬头看一眼云朵,感受它们的飘逸。

C.中国有很多不太为人所知的科幻作家,比如何夕——一个多次获得科幻银河奖的作家。

D.“哎哟,你给我的梨可真酸啊——”隔壁老沈拖着长音说道。

21.

沿着绿色铺开的道路,我穿过敦煌街道。麻雀蹲在树上叫着,抖掉身上的黑夜,观察日出前每一个细节。一辆辆早起的出租车穿梭在大街上,偶尔刺耳的喇叭声, 唤醒睡梦中的旅客。莫高窟绚烂的壁画,精美的彩塑,精彩的本生故事,九色鹿舍己救人,千手千眼观音菩萨……在脑海里浮动成一首首错散成韵的诗。

党河水安静地流淌,河岸上的草木舔着水花,自顾自地灿烂、摇曳、生长。我沿着河岸前行,荡荡的河水仿佛东汉“草圣”张芝、张昶兄弟的墨池。每天清晨,他们在墨池里蘸一蘸笔尖,就把水染黑了。他们家的庭院,到处挂满布,写着黑字的布在风里飘扬。这些集月之阴柔、日之阳刚、地之宽厚、天之崇高于一体的草书字,像篝火呼啦啦燃烧在黑夜,像七月敦煌的天气,烫透、蒸熟那些生硬的果实。

党河岸上,土坯房上,许多烟囱冒起了烟,人们在告别昨夜的梦吗?有音乐从窗户里流出,有诵读声飘在村庄上空。这些美好的声音,让缀满果实的杏树心花怒放,活蹦乱跳。阳光向四面舒展开去,华彩斑斓,无边无际。

文中画横线的句子如果改写成:“阳光华彩斑斓,无边无际,向四面舒展开去。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

22.阅读下列材料,根据要求作文

在中华民族历史长河中流传下来的节日,如春节、元宵节、清明节、中秋节等,不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容,也积淀着博大精深的历史文化内涵。可现实生活中,有些人对这些节日所具有的独特理念内涵和精神价值的认识很模糊,因而对这些节日不是很重视。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章表达你的认识。

要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一寒假开学考试 语文答案

一、现代文阅读

1. A 2. C 3. D

4. 材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

5. ①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。

6. B 7. D

8. ①具有渲染效果,把故事描述得更充分;

②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

9. ①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;

②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;

③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

2.【答案】启示1:人贵有自知之明,不可妄自尊大。当河伯见到“百川灌河”的雄壮时,以为天下的美景都在自己这里了。直到见到“不见水端”的北海,才发现自己的无知与狂妄,于是有了“长见笑于大方之家”的感叹。

启示2:有比较才有鉴别。如果河伯不亲眼看一看大海,也就不能明白自己的微不足道,就可能会被大方之家耻笑。

【解析】这里节选的是《秋水》全文的开头一段,作者本是通过对河伯看到黄河的壮阔而骄傲自满,见到北海后却自叹不如的情节描写,来说明事物的大小是相对的这一道理,但把它作为一个单独的寓言故事来看,带给我们的启迪却是多重的,如:①认知有局限,始终要有一颗谦虚的心;②人贵有自知之明,不可妄自尊大;③有比较才有鉴别;④知耻而近乎勇;⑤居高才能望远,不可故步自封;⑥自大源于无知;⑦只有不断地超越自己,才会有所发展。

三、文言文阅读(本题共4小题)

3.【答案】A

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。

A项错,谋:图谋。故选A。

4.【答案】C

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。解答此类题目,首先应明确题干的要求,如本题“下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是”,这是考查虚词的用法,然后根据虚词在句中的位置和虚词前后词语的词性来分析用法。

本题中,C项,均为连词,表修饰。

A项,第一句,介词,在;第二句,介词,到。

B项,第一句,代词,代指“让这些人日夜不停地在自己面前击剑”;第二句,助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

D项,第一句,介词,和,后面省略“之”(庄子);第二句,动词,给予、赠予。

故选C。

5.【答案】B

【解析】本题考查学生对文本内容的理解和辨析的能力。

A项,原文第三段“臣之剑,十步一人,千里不留行”,这是庄子为巧妙吸引赵文王听他劝谏而说的,并不是事实。

C项,委婉地指出赵文王所好的实际是庶人之剑。

D项,主旨是劝说赵文王要在其位谋其政,做君主应做的事情。

故选B。

6.【答案】(1)听说太子您想要用我的原因,是想中止大王对斗剑的喜爱。

(2)(那么),我在赵国想要什么却不能得到呢?

(3)请先生休息,暂回馆舍等待通知。

【解析】本题考查学生理解文章内容,翻译文言句子的能力。

第一句中,闻,听说;者,放在分句的句末,引出原因;绝,中止;之,的。

第二句中,何求,宾语前置句,应为“求何”;得,得到。

一、古代诗歌阅读(本题共3小题)

1.【答案】A

【解析】本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.开篇没有“比”的手法。“经雨清蝉得意鸣”意思是“淋了雨的清蝉在树上得意鸣叫”,引出第二句“征尘断处见归程”,以鸣蝉起兴,点明乡愁的主旨。以蝉之“得意”反衬自己的失意。

故选A。

2.【答案】意境营造:贺诗以清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风为主要意象,营造出凄清萧瑟的意境;杜诗以急风、高天、无边落木、不尽长江为主要意象,营造出雄阔苍凉的意境。

章法结构:贺诗一、三联写景,二、四联抒情,两者穿插交错,景情转换灵动自然;杜诗前两联写景,后两联抒情,由景及情,层次清晰。

【解析】本题考查学生鉴赏诗歌的意境和结构技巧的能力。

回答第一个小问,即两首诗意境营造的不同时,先要指出两诗中的主要意象的不同,然后分别用两个形容词概括两首诗营造的意境特点,指出两者特点的不同:贺诗的意境是凄清萧瑟,杜诗的意境是雄阔苍凉。

回答第二个小问关于章法结构这一问题时,可从两首诗每一联的内容和手法等角度来分析其章法的不同,关注写景和抒情的行文安排。贺诗:首联写景,颔联抒情,颈联写景,尾联抒情。写景和抒情的内容参差穿插,跌宕回旋。杜诗采用的是先写景后抒情的章法结构,首联和颔联写景,颈联和尾联采用抒情的手法,整首诗由景及情,层次清晰。

3.【答案】《登高》颈联时空纵横(诗人置身广阔的空间与漫长的时间中),以“万里”点出空间,以“百年”点出时间,从时空纵横两方面着笔,将“常作客”和“独登台”的情感交汇,写出浓烈的异乡漂泊、残生多病的悲凉情感。

《登岳阳楼》首联在今昔对照(诗人在同一空间想象不同时间)、时空交错中写诗人“昔闻”洞庭盛名向往已久,却到如“今”才得以登临,看似如愿以偿的喜悦中,实际抒发早年抱负至今未能实现的忧民伤时情感。

【解析】本题考查学生对诗歌写作角度和诗歌情感的鉴赏能力。

根据题干提示,定位准确诗句所在位置,抓住关键词“时空角度”,点出具体表示时间和空间的内容,据此分析其情感意蕴。

《登高》颈联用“万里”点出广阔的空间,“百年”表示时间;引出“常作客”“独登台”,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡漂泊写到多病残生,将独在异乡的孤独惆怅感与深秋景色之荒凉萧条水乳交融,抒发了作者羁旅漂泊、年老多病、孤独寂寥的心境。

《登岳阳楼》首联虚实交错、今昔对照,扩大了时空领域。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。用“昔闻”为“今上”蓄势,归根结底是为描写洞庭湖酝酿气氛。实际上在这两句中“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,作者把这段距离拉开,没有用简单的“喜”“悲”之词来填充它,而是留给读者去想象回味。

17.答案:(1)且放白鹿青崖间 侣鱼虾而友麋鹿

(2)弟走从军阿姨死 暮去朝来颜色故

(3)示例一:艰难苦恨繁霜鬓 潦倒新停浊酒杯

示例二:少小离家老大回 乡音无改鬓毛衰(每空1分)

[命题意图]本题考查学生背诵名篇名句的能力

【审题指导】

材料可以分为三个部分:(1)点明节日是中华民族历史长河中流传下来的,列举春节、元宵节、清明节、中秋节等具有代表性的中华民族传统节日。(2)表明节日的内涵价值和意义;在内容上,传统节日是对中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容的记录;在历史文化或思想精神上,传统节日则积淀着博大精深的历史文化内涵。(3)现实生活中,存在对节日的内涵价值、意义作用理解认识模糊或不重视节日的问题。

这则作文材料既着眼于中华民族特有传统文化——节日的内涵价值和意义作用,也关注问题的现实呈现。以中国传统文化中关于节日的内涵阐述,将重视中华民族优秀文化传统的正确态度与当下社会存在的一些对节日的认识偏差、错误态度进行对比,引导青少年对这一现象及节日本身的价值诉求进行深入思考,培养自觉传承和弘扬中华民族优秀传统文化的精神,以期在青少年群体乃至全社会中形成热爱中华民族优秀传统节日文化、理性认识节日、崇尚科学过节、增强文化自信的良好风气。

写作时,首先根据材料内容提炼核心意旨——守住本土节日文化的根,传承并弘扬中华优秀传统文化与民族精神。对此,可先论述传统节日的重要意义,比如传统节日内涵丰富,是民族情感、民族文化,民族精神的集中表达。节日理应是一种纪念,一种习惯,一种民族归属感。当然,在此基础上,也可对部分守旧行为展开批评,从而说明我们在继承某些传统文化习俗的同时,也应适度创新,并以兼容并蓄的开放胸襟对待外来节日文化等等。

【立意参考】

1.挖掘节日内涵,增强文化自信。

2.扬中华之礼,谱世界华章。

3.中华节日气,自信满乾坤。

4.延续文化基因 展现节日魅力。

5.展现节日魅力文化,铸就文化新的辉煌,推向世界舞台。

【优秀范文】

以节日之形,护文化之魂

你知道“寒食节”“重阳节”“腊八节”吗?你了解它们的起源、内涵和习俗吗?恐怕很多人的答案是否定的。你知道“感恩节”“圣诞节”“517”“520”吗?你是否会因即将到来的“双十一”而夜不能寐?恐怕很多人的答案是肯定的。

传统佳节逐渐被遗忘,这不仅反映出人们对传统节日的冷淡,还折射出国人文化自信与文化自觉的缺失,这是时代之痛,更是文化之殇。

泱泱华夏,贯通古今,包容海外。当今世界经济全球化愈演愈烈,网络媒体和商业也日益繁荣,使得民族与民族之间,国与国之间相连紧密,促使各类文化交融碰撞。在这激烈碰撞下,不少年轻人忽视、遗忘传统节日,对这些节日所具有的独特理念和精神价值的认识很模糊。因为在他们看来,传统节日是古板的,无聊的,远远不如一些洋节、人造节新鲜、有趣、时髦。但我们应当认识到,唯有扬起中华优秀传统文化的风帆才能彰显中华民族特色、民族自信,立于世界民族之林。寻根溯源,过好我们中国优秀传统节日,重振中华之魂。传统节日是一种文化载体,能在无形中增强人们的文化自信和文化自觉。

端午,片片棕叶清香如线,牵引我们的怀念一年又一年;中秋,块块月饼美味如丝,引来我们的思念一年又一年;春节,家家团聚喜悦如火,激起我们的期盼一年又一年……一个个内涵丰富、形式多样的传统节日,古时装点了先民们的生活,流传至今,这些文化瑰宝应当得到我们的重视。传统节日作为传统文化的载体,内涵丰富,形式多样,庆祝传统节日,能够增加人们对传统文化的了解,从而增强文化自信,并将这种自信转化为传承传统文化的自觉。

传统节日也不能一成不变,需要与时代接轨。

时代在变化,许多传统节日的习俗早已不合时宜,一味地宣扬文化自信显然不足以让传统节日在这日新月异的土壤里深深驻扎,我们要有“终日乾乾,与时偕行”的观念,顺时而变,及时扬弃。譬如丰富节日内容,融入时代因素,将节日与互联网链接,革除落后习俗等。只有不断与时俱进,才能不落窠臼,成就传统节日新的辉煌。

李清照在词中写道:“何须浅碧深红色,自是花中第一流。”我们的传统节日又何尝不是这样呢?重视传统节日,需要我们每一个人的参与,如此,方能以节日之形,护文化之魂。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读【(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

十八世纪德国学者莱辛的《拉奥孔》是近代诗画理论文献中第一部重要著作。从前人们相信诗画同质,直到菜辛才提出丰富的例证,用动人的雄辩,说明诗画并不同质。

据传说,希腊人为了夺回海伦,举兵围攻特洛伊城,十年不下。最后他们佯逃,留着一匹腹内埋伏精兵的大木马在城外,特洛伊人看见木马,把它移到城内。典祭官拉奥孔当时极力劝阻,说留下木马是希腊人的诡计。他这番忠告激怒了偏心于希腊人的天神。当拉奥孔典祭时,河里就爬出两条大蛇,把拉奥孔和他的两个儿子一齐绞死了。

这是罗马诗人维吉尔《伊尼特》第二卷里最有名的一段。十六世纪在罗马发现的拉奥孔雕像似以这段史诗为蓝本。莱辛拿这段诗和雕像互较,发现几个重要的异点。因为要解释这些异点,他才提出诗画异质说。

据史诗,拉奥孔在被捆时放声号叫;在雕像中他的面孔只表现一种轻微的叹息,具有希腊艺术所特有的恬静与肃穆。为什么雕像的作者不表现诗人所描写的号啕呢?希腊人在诗中并不怕表现苦痛,而在造型艺术中却永远避免痛感所产生的面孔筋肉挛曲的丑状。在表现痛感之中,他们仍求形象的完美。

雕塑《拉奧孔》

其次,据史诗,那两条长蛇绕腰三圈,绕颈两圈,而在雕像中它们仅绕着两腿。因为作者要从全身筋肉上表现出拉奥孔的苦痛,如果依史诗,筋肉方面所表现的苦痛就看不见了。同理,雕像的作者让拉奥孔父子赤裸着身体,虽然在史诗中拉奥孔穿着典祭官的衣服。

莱辛推原这不同的理由,作这样一个结论:“图画和诗所用的模仿媒介或符号完全不同,图画用存于空间的形色,诗用存于时间的声音。……全体或部分在空间中相并立的事物叫作‘物体’,物体和它们的看得见的属性是图画的特殊题材。全体或部分在时间上相承续的事物叫作‘动作’,动作是诗的特殊题材。”

换句话说,画只宜于描写静物,诗只宜于叙述动作。静物各部分在空间中同时并存,这种静物不宜于诗,因为诗的媒介是在时间上相承续的语言。比如说一张桌子,画家只需用寥寥数笔,使人一眼看到就明白它是桌子。如果用语言来描写,你须从某一点说起,说它有多长多宽等等,说了一大篇,读者还不一定马上就明白它是桌子。

诗只宜叙述动作,因为动作在时间上先后相承续,而诗所用的语言声音也是如此。这种动作不宜于画,因为一幅画仅能表现时间上的某一点,而动作却是一条绵延的直线。比如说,“我弯下腰,拾一块石头打狗,狗见着就跑了”,用语言来叙述这事,多么容易,但是如果把这简单的故事画出来,画十幅、二十幅,也不一定使观者一目了然。

但是谈到这里,我们不免有疑问:画绝对不能叙述动作,而诗绝对不能描写静物么?菜辛也谈到这个问题,他说:“图画也可以模仿动作,但是只能间接地用物体模仿动作。……诗也能描绘物体,但是也只能间接地用动作描绘物体。”

换句话说,图画叙述动作时,必化动为静,以一静面表现动作的全过程;诗描写静物时,亦必化静为动,以时间上的承续暗示空间中的绵延。

(摘编自朱光潜《诗论》)

材料二:

《拉奥孔》所讲绘画或造型艺术和诗歌或文字艺术在功能上的区别,已成老生常谈了。它的主要论点——绘画宜于表现“物体”或形态,而诗歌宜于表现“动作”或情事,中国古人也浮泛地讲过。晋代陆机分划“丹青”和“雅颂”的界限,说:“宣物莫大于言,存形莫善于画。”这里的“物”是“事”的同义字。邵雍有两首诗说得详细些:“史笔善记事,画笔善状物。状物与记事,二者各得一”;“画笔善状物,长于运丹青。丹青入巧思,万物无遁形。诗笔善状物,长于运丹诚。丹诚入秀句,万物无遗情”。

但是,莱辛的议论透彻深细得多,他不仅把“事”“情”和“物”“形”分开,还进一步把两者各和时间与空间结合;作为空间艺术的绘画、雕塑只能表现最小限度的时间,所画出、塑出的不可能超过一刹那内的物态和景象,绘画更是这一刹那内景物的一面观。我联想起唐代的传说:“客有以《按乐图》示王维,维曰:‘此《霓裳》第三叠第一拍也。”客未然,引工按曲,乃信。”宋代沈括《梦溪笔谈》批驳了这个无稽之谈:“此好奇者为之。凡画奏乐,止能画一声。”“止能画一声”五字也帮助我们了解一首唐诗。徐凝《观钓台画困》:“一水寂寥青霭合,两崖崔萃白云残。画人心到啼猿破,欲作三声出树难。”画家挖空心思,终画不出“三声”连续的猿啼,因为他“止能画一声”。徐凝很可以写“欲作悲鸣出树难”,那不过说图画只能绘形而不能“绘声”。他写“三声”,寓意精微,就是菜辛所谓绘画只表达空间里的平列,不表达时间上的后继,所以画家画“一水”加“两崖”的排列易,画“一”而“两”、“两”而“三”的连续“三声”难。

(摘编自钱锺书《读 拉奥孔 》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是(3分)

A.莱辛是历史上质疑“诗画同质”观念的第一人,他的《拉奥孔》在近代诗画理论中产生了广泛影响。

B.雕塑《拉奥孔》既呈现了拉奥孔被缠绞的表情,又不让这表情表现为丑态,体现了希腊艺术恬静与肃穆的一面。

C.雕塑《拉奥孔》与史诗记载的不同主要体现在三处:一是拉奥孔的表情,二是大蛇缠身的部位,三是人物穿衣与否。

D.莱辛的《拉奥孔》认为,由于诗和画拥有不同的媒介和符号,所以形成了各擅胜场的题材范围。

2.根据材料内容,下列说法正确的一项是(3分)

A.由于诗歌是时间的艺术,在描述一件事情时,即使是高明的绘画也不如诗歌来得生动和明白。

B.绘画只能是对所画对象某一瞬间的定格,因此后人根据画作是推想不出所画对象动作的过程的。

C.“红杏枝头春意闹”“春风又绿江南岸”“两山排阔送青来”等诗句,化静为动,以动作来描绘景致。

D.沈括质疑了唐代传说,从这个例子可判断,后人关于王维“诗中有画,画中有诗”的说法其实没有道理。

3. 结合材料内容,下列选项中最能支持莱辛“诗画异质”观点的一项是(3分)

A.诗以空灵,才为妙诗,可以入画之诗尚是眼中金屑也。

B.文者无形之画,画者有形之文,二者异迹而同趣。

C. 诗和画的圆满结合,就是情和景的圆满结合,也就是所谓的“艺术意境”。

D. 图画可以画爱神向一个人张弓瞄准,而诗歌则能写一个人怎样被爱神之箭射中。

4. 请简要分析材料一和材料二的论证思路。(4分)

康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。(6分)

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

石门阵 卞之琳

“诸葛孔明摆下了八阵图,叫陆逊那小子,得意洋洋,跨马而来的,只见左一块石头,右一块石头,石头,石头,石头,直弄得头都昏了。他一看来势不炒,就勒转了马头,横冲直撞,焦头烂额,逃回了原路。——这《三国》里的故事,你们还记得吗?”

说到了这里,干咳了一声,木匠王生枝抬起了眼睛,打量了一番列在他面前的许多面孔。

男人的面孔,女人的面孔,小孩子的面孔。带胡子的有,麻的有,长雀斑的有,带酒窝的有,一共十来张,在中秋前两天的月光里,有明有暗,可是全一眼不眨,只是点点头,意思要王木匠尽管讲下去得了。

王木匠手巧。譬如,现在邻近各村常用的由煤油箱改造的水桶子,确是王木匠的发明。他的手艺不止见长于他的本行。

“对,我正要给你们摆一个和八阵图差不多的石门阵。不过几句话,一点新闻,石门阵摆退鬼子兵。”

老王捡去才落到颈脖子上的一片枯枣树叶子,随即干咳了一声。

“来了。”大家一起想。

果然——

“来了!来了,一群鬼子兵!”

王木匠转过头来望望山坡下转进村子里来的白路,仿佛日本兵当真从那边来了,把听众给吓了一跳。

“他们先在远处山头上向镇上望,用望远镜,看得清清楚楚的。

“那条小街上有人吗?没有。

“那个院子里有人吗?没有。

“那堆小树丛背后有人吗?没有。

“八路军走光了。好,那个头儿,吩咐先下去五十个胆子最大的‘皇军’。

“‘开步走!’他们下来了,那五十个鬼子,骑了马。”

“这条镇不是就完了吗?”宋长发很担心地插上了一句。

王木匠没有理他,干咳了一声,接下去:

“骑了马,得意洋洋!瞧,第一个麻子,腰板挺得多直啊。瞧,第二个是八字胡子,

第三个是小耳朵。小耳朵回过头来,看后面跟来的都很威风,就把头昂得高些。

“小耳朵的心是在一家老百姓的闺阁房里。

“八字胡子的心是在一家老百姓的铁柜里。

“麻子的心是在一家老百姓的猪圈里。”

“真不是好东西!”谁的声音?李矮子?因为隔壁李矮子院里的驴忽然叫起来了,仿佛怕给日本兵抓去呢。

“说话间,不知不觉,已经走进了村子。

“麻子忽然在一家门口勒住了马。八字胡子、小耳朵和后边四十七个人都勒住了马。满街上鸦雀无声。

“麻子盯住了一家的屋门,不作声。

“小耳朵也盯住了那家的门,不作声。”

“他们看见了什么呀?奇怪。”小梅子插上来一句,仿佛代表了全场听众。“他们看见了什么呀?奇怪——后边那四十七个‘皇军’也这样问哪,可是没有出声。他们不作一声在那边发愣,那五十个‘皇军’。

“他们看见了什么呢?奇怪。

“他们什么也没有看见,只看见门里堵满了石头——石头门。

“他们索性向前跑,沿街向左向右转了两个弯。

“一路上——

“向左看:石头门。

“向右看:石头门。

“石头门。石头门。石头门。”

“干脆说吧,别那么别扭的!”宋长发老婆着急了,也仿佛代表了全场听众。“他们的脸都白了。听,四面山头上一片喊杀的声音!打枪的声音!八路吧?看,山头上那么多人呢,糟了!糟了!”

“好了!好了!”谁的声音?仿佛大家的声音。

“他们勒转了马头,死命踢着马肚皮,向左,向右,转了两个弯。他们就横冲直撞,连奔带蹿地逃命了。

“逃出了镇口,心里跳得像马蹄一样急呢。

“麻子还在想:我这一身肥肉不至于喂他们的麦田吧。

“八字胡子还在想:我抢来的钞票不至于被他们捡回去吧。

“小耳朵还在想:我怀里的相片不至于被他们拿去上报吧。”

“老王,你活像钻进了他们的心里了。”李矮子说,意思是两重的,表示不相信,也表示惊叹他叫人不能不相信。

“胡老三,”王生枝说,把眼睛对准了一个衔着旱烟管的男子,“昨天你也在南教场听过政治指导员的报告的,你说我可曾说谎。那条镇叫洪子店,在太行山那边。”

“大致还不错,”胡老三说了,“部队在镇东十五里地方,和敌人打了一昼夜。农民救国会集了五百会员,三个钟头内把全镇上能搬的都搬走了,五百会员就拿起了枪,躲在围山上等了。不过,老王,门是用砖头堵的。”

“那有什么关系,石头门说起来好听一点。只要不是木头门就行了。木头门烧得开。上次苏家峪不是给门板都烧光了。洪子店也烧去了许多。可是我老王一年来明白了一个道理:守住了大门,不用关二门。对,把我们的门板烧掉呢,我们就夜不闭户。”

“那你就少了生意了,人家以后还要你做门板吗?”

大家笑了,同情王生枝。

王生枝在月光里走回家去的时候,倒认真地想起当真到了处处夜不闭户的时代。他常常想做一张极精致的衣橱,已经设计了多年,总可以有做成的一天了。不过他知道大家还得先摆多少次真正的石门阵,不是用口,“也得用手。”王木匠看看自己结实的突起了老茧的掌心,说不出由于哪一种情感,不由得感叹了一下:“我这双手呵!”

延安,1938年秋

(有删改)

6. 下列对小说相关内容的理解,正确的一项是(3分)

A.用煤油箱改造水桶子,既说明王木匠手巧,也为后文故事情节发展埋下伏笔。

B. 王木匠讲故事不乏新意识,他的灵感除了来自“八阵图”,还来自“一点新闻”。

C.石门阵故事取材于政治指导员的报告,“麻子”“小耳朵”等鬼子均确有其人。

D. 王木匠因追求手艺完美而无法做出理想中的衣橱,他对着自己的手发出了感叹。

7. 下列对小说艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)

A.小说以王木匠重提诸葛亮八阵图故事开头,再写村民们的表情神态,这样,石门阵故事还未正式展开,

王木匠擅长讲故事的形象就已经确立起来了。

B.小说描写村民们的面孔,用“带胡子的有,麻的有……”,而不用“有的带胡子,有的麻……”,突出了不同面孔最显著的特点。

C.小说调动了许多“声音”来配合王木匠的讲述,如小梅子等人的插话、王木匠的干咳声,乃至与故事毫不相干的驴叫声,读来令人如临其境。

D.小说讲了一个王木匠讲故事的故事,这种故事套故事的结构颇具匠心,不仅使小说叙事变得更为复杂,同时也使小说的主题更加多元。

8. 王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果? (4分)

小说中多次出现的“门”,在不同层面有不同含义,请结合文本加以分析。(6分)

三、文言文阅读(本题共4小题)

阅读下面的文言文,完成下列小题。

昔赵文王喜剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前,死伤者岁百余人,好之不厌。如是三年,国衰,诸侯谋之。太子悝患之,募左右曰:“孰能说王之意止剑士者,赐之千金。”左右曰:“庄子当能。”

太子乃使人以千金奉庄子。庄子弗受,与使者俱往,见太子曰:“闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。使臣上说大王而逆王意,下不当太子,则身刑而死,周尚安所事金乎?使臣上说大王,下当太子,赵国何求而不得也!”太子曰:“然。吾王所见,唯剑士也。今夫子必儒服而见王,事必大逆。”庄子曰:“请治剑服。”治剑服三日,太子乃与见王。

庄子入殿门不趋,见王不拜。王曰:“子欲何以教寡人。”曰:“臣闻大王喜剑,故以剑见王。”王曰:“子之剑何能禁制?”曰:“臣之剑,十步一人,千里不留行。”王大悦之,曰:“天下无敌矣!”庄子曰:“夫为剑者,示之以虚,开之以利,后之以发,先之以至。愿得试之。”王曰:“夫子休,就舍待命。令设戏请夫子。”

王乃校剑士七日,死伤者六十余人,得五六人,使奉剑于殿下,乃召庄子。王曰:“今日试使士敦剑。”庄子曰:“望之久矣。”王曰:“夫子所御杖,长短何如?”曰:“臣之所奉皆可。然臣有三剑,唯王所用,请先言而后试。”

王曰:“愿闻三剑。”曰:“有天子剑,有诸侯剑,有庶人剑。”王曰:“天子之剑何如?”曰:“天子之剑,以燕谿石城为锋,齐岱为锷;包以四夷,裹以四时;制以五行,论以刑德;上决浮云,下绝地纪。此剑一用,匡诸侯,天下服矣。”文王茫然自失,曰:“诸侯之剑何如?”曰:“诸侯之剑,以知勇士为锋,以清廉士为锷;上法圆天以顺三光,下法方地以顺四时,中和民意以安四乡。此剑一用,四封之内,无不宾服而听从君命者矣。”王曰:“庶人之剑何如?”曰:“庶人之剑,蓬头突鬓垂冠,瞋目而语难。相击于前,上斩颈领,下决肝肺,无异于斗鸡,一旦命已绝矣,无所用于国事。今大王有天子之位而好庶人之剑,臣窃为大王薄之。”

王乃牵而上殿。宰人上食,王三环之。庄子曰:“大王安坐定气,剑事已毕奏矣。”于是文王不出宫三月,剑士皆服毙自处也。

(选自《庄子·说剑》,有删节)

10.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.如是三年,国衰,诸侯谋之 谋:为……谋划

B.请治剑服 治:备办

C.庄子入殿门不趋 趋:小步快走

D.王乃校剑士七日 校:使……较量

11.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是( )

A.日夜相击于前 则移其民于河东

B.好之不厌 师道之不传也久矣

C.今夫子必儒服而见王 吾尝终日而思矣

D.太子乃与见王 玉斗一双,欲与亚父

12.下列对本文内容的理解和分析,正确的一项是( )

A.从庄子所说的“他能做到不出十步击杀一人,行走千里也不会被人阻留”,可知庄子实际上是个具有高超剑术的人。

B.庄子运用比喻、夸张、对比等方法迂回巧妙地劝谏赵文王。

C.庄子说,剑有天子剑、诸侯剑、庶人剑三种,委婉地指出赵文王所好实际是天子之剑,而不是庶人之剑。

D.本文主旨是劝说赵文王不要争斗,反映了庄子清静无为的思想。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)闻太子所欲用周者,欲绝王之喜好也。

(2)赵国何求而不得也!

14.《庄子》中有大量妙趣横生、意蕴深邃的寓言。阅读《秋水(节选)》,说出你得到的启示,并简要阐释。

秋水时至,百川灌河;泾流之大,两涘渚崖之间,不辩牛马。于是焉河伯欣然自喜,以天下之美为尽在己。顺流而东行,至于北海,东面而视,不见水端。于是焉河伯始旋其面目,望洋向若而叹曰:“野语有之曰:‘闻道百,以为莫己若者。’我之谓也。且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者,始吾弗信,今我睹子之难穷也,吾非至于子之门,则殆矣,吾长见笑于大方之家。”

启示:________________________________________________________________________________

一、古代诗歌阅读(本题共3小题)

阅读以下材料,回答相关问题。

病后登快哉亭①

[北宋]贺铸

经雨清蝉得意鸣,征尘断处见归程。

病来把酒不知厌,梦后倚楼无限情。

鸦带斜阳投古刹,草将野色入荒城。

故园又负黄华②约,但觉秋风发上生。

登岳阳楼

[唐]杜甫

昔闻洞庭水,今上岳阳楼。

吴楚东南坼,乾坤日夜浮。

亲朋无一字,老病有孤舟。

戎马关山北,凭轩涕泗流。

[注]①快哉亭:位于今徐州东南。本诗是诗人任职徐州,病愈后登快哉亭有感之作。②黄华:菊花。

15.联系课内古诗《登高》(杜甫)及以上材料,判断下列对三首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A.《病后登快哉亭》开篇以雨后蝉鸣比兴。诗人病愈登亭,心情轻快,连枝上的蝉也仿佛感到高兴而在欢快地鸣叫。

B.《病后登快哉亭》中“秋风发上生”化用李贺的“秋风白”,却比之更为新巧,不仅指秋风吹白了头发,更有秋风萧萧的萧瑟之感,暗示诗人凄冷的情怀。

C.《登高》颔联气象雄浑,境界开阔,为颈联、尾联抒发情感创设了宏大的自然背景,使得个人的痛苦在这个背景下显得分外渺小,倍添悲凉。

D.《登岳阳楼》颈联叙述身世,凄凉落寞,意境由狭而广。尾联笔力一转,以“戎马关山北”的博大胸襟,与颔联恢弘伟丽的自然气象相得益彰。

16.同是登高望远,贺铸的《病后登快哉亭》与杜甫的《登高》相比,在意境营造和章法结构上有何不同?请简要分析。

17.补写出下列句子中的空缺部分。(6分)

(1)鹿幽居山林,习性恬淡安静,文人墨客常借鹿这一意象表达隐逸情怀,如《梦游天姥吟留别》中的“ ____________________________________”和《赤壁赋》中“____________________________________”。

(2)古代女子常常将容颜老去与自己命运的转折联系起来,如《琵琶行并序》中琵琶女认为“____________________________________, ”就是让自己命运急转直下的原因之一。

(3)小达在整理古诗词意象的时候发现,古人对时间的流逝、生命的易衰敏锐而细腻,比如说,____________________________________他们常常通过鬓发的细微变化来表达深沉的感慨,“ ,____________________________________”。

一、语言文字运用题

18.用“那些不朽的书籍”开头,重组下面的句子,可以改变语序、增删词语,但不得改变原意。

我们从那些经历了历史的变迁和朝代的兴亡,虽遭时光冲刷,但内容仍然新鲜有用的不朽书籍中,感受前人的知识积累、学术成果和生命魅力,从而更加热情、更加坚定地走向前方。

19.在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过15个字。

不同年龄段的人,①________________。婴儿大部分时间都在睡觉,时间很长,可以达到十几个小时,甚至二十个小时。②________________,他(她)的睡眠时长在缩短,睡眠形式也发生了很大的变化。长大成人之后,其睡眠就集中在了晚间。而到了老年阶段时,夜里睡眠的时候经常容易醒,而白天经常会打盹。③________________,但是睡眠的质量却回不到儿童的状态了。其快速眼动期睡眠和深睡眠的比例都在降低,因此容易醒。

刚刚过去不久的“五一”假期里,野外露营的休闲方式可谓风靡一时,帐篷吊床折叠椅等装备也随之走俏。公园里、小河边、山脚下……很多人在鸟语花香、惠风和畅中流连忘返、自在逍遥。然而,“半个朋友圈都在露营”的热闹中,一种进阶玩法也悄然兴起——戴上头盔,背上背包,骑上山地自行车,随意地在野外、在河边骑行。我甚至见过很多退休后的骑行者,他们骑着车,意气风发,像少年一样在风里奔跑。

20下列各句中破折号的作用,与文中破折号作用相同的一项是( )

最后,杜甫写出了《秋兴八首》等很多经典诗作,——老实说,杜甫就算不写诗,他忧国忧民的精神也值得被人们敬仰。

B.人生中的某些时候——特别是迷茫无助的时候,你应该抬头看一眼云朵,感受它们的飘逸。

C.中国有很多不太为人所知的科幻作家,比如何夕——一个多次获得科幻银河奖的作家。

D.“哎哟,你给我的梨可真酸啊——”隔壁老沈拖着长音说道。

21.

沿着绿色铺开的道路,我穿过敦煌街道。麻雀蹲在树上叫着,抖掉身上的黑夜,观察日出前每一个细节。一辆辆早起的出租车穿梭在大街上,偶尔刺耳的喇叭声, 唤醒睡梦中的旅客。莫高窟绚烂的壁画,精美的彩塑,精彩的本生故事,九色鹿舍己救人,千手千眼观音菩萨……在脑海里浮动成一首首错散成韵的诗。

党河水安静地流淌,河岸上的草木舔着水花,自顾自地灿烂、摇曳、生长。我沿着河岸前行,荡荡的河水仿佛东汉“草圣”张芝、张昶兄弟的墨池。每天清晨,他们在墨池里蘸一蘸笔尖,就把水染黑了。他们家的庭院,到处挂满布,写着黑字的布在风里飘扬。这些集月之阴柔、日之阳刚、地之宽厚、天之崇高于一体的草书字,像篝火呼啦啦燃烧在黑夜,像七月敦煌的天气,烫透、蒸熟那些生硬的果实。

党河岸上,土坯房上,许多烟囱冒起了烟,人们在告别昨夜的梦吗?有音乐从窗户里流出,有诵读声飘在村庄上空。这些美好的声音,让缀满果实的杏树心花怒放,活蹦乱跳。阳光向四面舒展开去,华彩斑斓,无边无际。

文中画横线的句子如果改写成:“阳光华彩斑斓,无边无际,向四面舒展开去。”从语义上看二者基本相同,为什么说原文表达效果更好?

22.阅读下列材料,根据要求作文

在中华民族历史长河中流传下来的节日,如春节、元宵节、清明节、中秋节等,不仅清晰地记录着中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容,也积淀着博大精深的历史文化内涵。可现实生活中,有些人对这些节日所具有的独特理念内涵和精神价值的认识很模糊,因而对这些节日不是很重视。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章表达你的认识。

要求;选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

高一寒假开学考试 语文答案

一、现代文阅读

1. A 2. C 3. D

4. 材料一围绕莱辛《拉奥孔》提出的“诗画异质”观,从缘由、推论到结论,纵向展开,引述其观点,并结合作者个人的理解,以举例、引证的方法加以阐释;②材料二点出莱辛“诗画异质”的核心观点后,以札记形式列举中国古人关于诗画关系的相关讨论,与莱辛观点形成照应。

5. ①根据莱辛的观点,绘画宜于描写静物而诗歌宜于叙述动作,“手挥五弦”和“目送归鸿”这两句诗都含有动作;②而作为空间艺术的绘画只能表现最小限度的时间;③与“手挥五弦”相比,“目送归鸿”包含更长的时间先后承续的过程,所以更难以被转化为绘画。

6. B 7. D

8. ①具有渲染效果,把故事描述得更充分;

②具有延宕效果,迟迟不讲下文,引发听众的好奇与追问。

9. ①现实生活中的门是木头门,洪子店村民以砖头堵门;

②在王木匠的故事加工中,砖头门变成了“石头门”,战斗故事随之变成了传奇的“石门阵”;

③王木匠从现实中明白了“守住了大门,不用关二门”的道理,即只有保卫国门,才能守护家门,才有实现“夜不闭户”的希望。

2.【答案】启示1:人贵有自知之明,不可妄自尊大。当河伯见到“百川灌河”的雄壮时,以为天下的美景都在自己这里了。直到见到“不见水端”的北海,才发现自己的无知与狂妄,于是有了“长见笑于大方之家”的感叹。

启示2:有比较才有鉴别。如果河伯不亲眼看一看大海,也就不能明白自己的微不足道,就可能会被大方之家耻笑。

【解析】这里节选的是《秋水》全文的开头一段,作者本是通过对河伯看到黄河的壮阔而骄傲自满,见到北海后却自叹不如的情节描写,来说明事物的大小是相对的这一道理,但把它作为一个单独的寓言故事来看,带给我们的启迪却是多重的,如:①认知有局限,始终要有一颗谦虚的心;②人贵有自知之明,不可妄自尊大;③有比较才有鉴别;④知耻而近乎勇;⑤居高才能望远,不可故步自封;⑥自大源于无知;⑦只有不断地超越自己,才会有所发展。

三、文言文阅读(本题共4小题)

3.【答案】A

【解析】本题考查理解常见文言实词在文中的含义和用法的能力。

A项错,谋:图谋。故选A。

4.【答案】C

【解析】本题考查理解常见文言虚词在文中的意义和用法的能力。解答此类题目,首先应明确题干的要求,如本题“下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是”,这是考查虚词的用法,然后根据虚词在句中的位置和虚词前后词语的词性来分析用法。

本题中,C项,均为连词,表修饰。

A项,第一句,介词,在;第二句,介词,到。

B项,第一句,代词,代指“让这些人日夜不停地在自己面前击剑”;第二句,助词,用于主谓之间,取消句子的独立性。

D项,第一句,介词,和,后面省略“之”(庄子);第二句,动词,给予、赠予。

故选C。

5.【答案】B

【解析】本题考查学生对文本内容的理解和辨析的能力。

A项,原文第三段“臣之剑,十步一人,千里不留行”,这是庄子为巧妙吸引赵文王听他劝谏而说的,并不是事实。

C项,委婉地指出赵文王所好的实际是庶人之剑。

D项,主旨是劝说赵文王要在其位谋其政,做君主应做的事情。

故选B。

6.【答案】(1)听说太子您想要用我的原因,是想中止大王对斗剑的喜爱。

(2)(那么),我在赵国想要什么却不能得到呢?

(3)请先生休息,暂回馆舍等待通知。

【解析】本题考查学生理解文章内容,翻译文言句子的能力。

第一句中,闻,听说;者,放在分句的句末,引出原因;绝,中止;之,的。

第二句中,何求,宾语前置句,应为“求何”;得,得到。

一、古代诗歌阅读(本题共3小题)

1.【答案】A

【解析】本题考查学生对诗歌的综合理解和赏析能力。

A.开篇没有“比”的手法。“经雨清蝉得意鸣”意思是“淋了雨的清蝉在树上得意鸣叫”,引出第二句“征尘断处见归程”,以鸣蝉起兴,点明乡愁的主旨。以蝉之“得意”反衬自己的失意。

故选A。

2.【答案】意境营造:贺诗以清蝉、斜阳、暮鸦、衰草、秋风为主要意象,营造出凄清萧瑟的意境;杜诗以急风、高天、无边落木、不尽长江为主要意象,营造出雄阔苍凉的意境。

章法结构:贺诗一、三联写景,二、四联抒情,两者穿插交错,景情转换灵动自然;杜诗前两联写景,后两联抒情,由景及情,层次清晰。

【解析】本题考查学生鉴赏诗歌的意境和结构技巧的能力。

回答第一个小问,即两首诗意境营造的不同时,先要指出两诗中的主要意象的不同,然后分别用两个形容词概括两首诗营造的意境特点,指出两者特点的不同:贺诗的意境是凄清萧瑟,杜诗的意境是雄阔苍凉。

回答第二个小问关于章法结构这一问题时,可从两首诗每一联的内容和手法等角度来分析其章法的不同,关注写景和抒情的行文安排。贺诗:首联写景,颔联抒情,颈联写景,尾联抒情。写景和抒情的内容参差穿插,跌宕回旋。杜诗采用的是先写景后抒情的章法结构,首联和颔联写景,颈联和尾联采用抒情的手法,整首诗由景及情,层次清晰。

3.【答案】《登高》颈联时空纵横(诗人置身广阔的空间与漫长的时间中),以“万里”点出空间,以“百年”点出时间,从时空纵横两方面着笔,将“常作客”和“独登台”的情感交汇,写出浓烈的异乡漂泊、残生多病的悲凉情感。

《登岳阳楼》首联在今昔对照(诗人在同一空间想象不同时间)、时空交错中写诗人“昔闻”洞庭盛名向往已久,却到如“今”才得以登临,看似如愿以偿的喜悦中,实际抒发早年抱负至今未能实现的忧民伤时情感。

【解析】本题考查学生对诗歌写作角度和诗歌情感的鉴赏能力。

根据题干提示,定位准确诗句所在位置,抓住关键词“时空角度”,点出具体表示时间和空间的内容,据此分析其情感意蕴。

《登高》颈联用“万里”点出广阔的空间,“百年”表示时间;引出“常作客”“独登台”,从纵(时间)、横(空间)两方面着笔,由异乡漂泊写到多病残生,将独在异乡的孤独惆怅感与深秋景色之荒凉萧条水乳交融,抒发了作者羁旅漂泊、年老多病、孤独寂寥的心境。

《登岳阳楼》首联虚实交错、今昔对照,扩大了时空领域。写早闻洞庭盛名,然而到暮年才实现目睹名湖的愿望,表面看有初登岳阳楼之喜悦,其实意在抒发早年抱负至今未能实现之情。用“昔闻”为“今上”蓄势,归根结底是为描写洞庭湖酝酿气氛。实际上在这两句中“昔”与“今”之间,是一段漫长的时间距离,作者把这段距离拉开,没有用简单的“喜”“悲”之词来填充它,而是留给读者去想象回味。

17.答案:(1)且放白鹿青崖间 侣鱼虾而友麋鹿

(2)弟走从军阿姨死 暮去朝来颜色故

(3)示例一:艰难苦恨繁霜鬓 潦倒新停浊酒杯

示例二:少小离家老大回 乡音无改鬓毛衰(每空1分)

[命题意图]本题考查学生背诵名篇名句的能力

【审题指导】

材料可以分为三个部分:(1)点明节日是中华民族历史长河中流传下来的,列举春节、元宵节、清明节、中秋节等具有代表性的中华民族传统节日。(2)表明节日的内涵价值和意义;在内容上,传统节日是对中华民族先民丰富而多彩的社会生活文化内容的记录;在历史文化或思想精神上,传统节日则积淀着博大精深的历史文化内涵。(3)现实生活中,存在对节日的内涵价值、意义作用理解认识模糊或不重视节日的问题。

这则作文材料既着眼于中华民族特有传统文化——节日的内涵价值和意义作用,也关注问题的现实呈现。以中国传统文化中关于节日的内涵阐述,将重视中华民族优秀文化传统的正确态度与当下社会存在的一些对节日的认识偏差、错误态度进行对比,引导青少年对这一现象及节日本身的价值诉求进行深入思考,培养自觉传承和弘扬中华民族优秀传统文化的精神,以期在青少年群体乃至全社会中形成热爱中华民族优秀传统节日文化、理性认识节日、崇尚科学过节、增强文化自信的良好风气。

写作时,首先根据材料内容提炼核心意旨——守住本土节日文化的根,传承并弘扬中华优秀传统文化与民族精神。对此,可先论述传统节日的重要意义,比如传统节日内涵丰富,是民族情感、民族文化,民族精神的集中表达。节日理应是一种纪念,一种习惯,一种民族归属感。当然,在此基础上,也可对部分守旧行为展开批评,从而说明我们在继承某些传统文化习俗的同时,也应适度创新,并以兼容并蓄的开放胸襟对待外来节日文化等等。

【立意参考】

1.挖掘节日内涵,增强文化自信。

2.扬中华之礼,谱世界华章。

3.中华节日气,自信满乾坤。

4.延续文化基因 展现节日魅力。

5.展现节日魅力文化,铸就文化新的辉煌,推向世界舞台。

【优秀范文】

以节日之形,护文化之魂

你知道“寒食节”“重阳节”“腊八节”吗?你了解它们的起源、内涵和习俗吗?恐怕很多人的答案是否定的。你知道“感恩节”“圣诞节”“517”“520”吗?你是否会因即将到来的“双十一”而夜不能寐?恐怕很多人的答案是肯定的。

传统佳节逐渐被遗忘,这不仅反映出人们对传统节日的冷淡,还折射出国人文化自信与文化自觉的缺失,这是时代之痛,更是文化之殇。

泱泱华夏,贯通古今,包容海外。当今世界经济全球化愈演愈烈,网络媒体和商业也日益繁荣,使得民族与民族之间,国与国之间相连紧密,促使各类文化交融碰撞。在这激烈碰撞下,不少年轻人忽视、遗忘传统节日,对这些节日所具有的独特理念和精神价值的认识很模糊。因为在他们看来,传统节日是古板的,无聊的,远远不如一些洋节、人造节新鲜、有趣、时髦。但我们应当认识到,唯有扬起中华优秀传统文化的风帆才能彰显中华民族特色、民族自信,立于世界民族之林。寻根溯源,过好我们中国优秀传统节日,重振中华之魂。传统节日是一种文化载体,能在无形中增强人们的文化自信和文化自觉。

端午,片片棕叶清香如线,牵引我们的怀念一年又一年;中秋,块块月饼美味如丝,引来我们的思念一年又一年;春节,家家团聚喜悦如火,激起我们的期盼一年又一年……一个个内涵丰富、形式多样的传统节日,古时装点了先民们的生活,流传至今,这些文化瑰宝应当得到我们的重视。传统节日作为传统文化的载体,内涵丰富,形式多样,庆祝传统节日,能够增加人们对传统文化的了解,从而增强文化自信,并将这种自信转化为传承传统文化的自觉。

传统节日也不能一成不变,需要与时代接轨。

时代在变化,许多传统节日的习俗早已不合时宜,一味地宣扬文化自信显然不足以让传统节日在这日新月异的土壤里深深驻扎,我们要有“终日乾乾,与时偕行”的观念,顺时而变,及时扬弃。譬如丰富节日内容,融入时代因素,将节日与互联网链接,革除落后习俗等。只有不断与时俱进,才能不落窠臼,成就传统节日新的辉煌。

李清照在词中写道:“何须浅碧深红色,自是花中第一流。”我们的传统节日又何尝不是这样呢?重视传统节日,需要我们每一个人的参与,如此,方能以节日之形,护文化之魂。

同课章节目录