第1课 隋朝的统一与灭亡 教学设计(表格式)

文档属性

| 名称 | 第1课 隋朝的统一与灭亡 教学设计(表格式) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-26 18:15:33 | ||

图片预览

文档简介

部编版七年级下册

《第1课隋朝的统一与灭亡》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析中国古代史特征之一是“统一多民族国家的巩固与发展”,自东汉末年分三国之后,整个中国便进入分裂的时代。这期间虽有西晋统一全国,北魏北周统一黄河流域,但是统一政权存在时间短,广泛疆域内的统一也难以维系,整体而言,封建割据、战乱频繁是该时期的主要特点。而隋文帝在此局面下,建立隋朝,结束长期分裂,重新一统中国,推动了统一多民族国家的巩固与发展进程,具有划时代的意义。该时期在制度建设、经济文化发展、对外交流等方面都有着辉煌的成就,为后续唐朝盛世奠基,是封建社会的繁荣时期。2.本课“隋的统一与灭亡”是中国古代史下的开篇,所属的学习主题是“隋唐时期:繁荣与开放的时代”;上承七年级下册的最后单元“三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融”,下接本单元第二课“从‘贞观之治’到‘开元盛世’”,该阶段的内容既是魏晋南北朝时期民族融合的延续,又是整个隋唐时代“繁荣与开放”的先声,具有承上启下的作用;3.微观把握——本课分为4个子目“隋的统一、开通大运河、开创科举取士制度、隋朝的灭亡”,四部分的内容大体是以隋的兴衰为主线,其间串入两个历史大事件——科举制度的创立与大运河的修建,其中“大运河的修建”也暗含着隋朝灭亡的危机。学生情况分析1.认知结构:七年级下册的学生已经学习了史前时代到魏晋南北朝时期的历史,对于该阶段的历史背景有简单的了解。但由于已经过了一个假期,学生对魏晋南北朝时期的内容存在遗忘现象,因此需要教师引导学生进行简略的回忆。而对隋朝的历史,学生大多通过科普读物、电视剧等渠道了解到“隋炀帝”的暴虐、大运河等内容,知识基础不系统也不完全科学,因此需要教师系统的梳理历史脉络,纠正学生对该段历史的“固化思维”,如隋炀帝就是个失败的统治者,让学生正确、客观的看待历史人物。2.认知能力:七年级学生才接触历史不久,对于历史充满兴趣,也对历史知识有一定的探知欲望,教学过程中要利用好这种兴趣;这一阶段学生抽象思维发育还不太成熟,对于具象的知识更好理解,注意将困难的知识具象化、简单化。3.班级个性:授课班级风格活泼,要利用他们积极的态度,引导进行思考,同时注意班级纪律管理。

教学目标

总体目标:知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因。能通过回忆魏晋南北朝的知识和分析老师提供的史料,分析隋朝统一的原因与意义。(素养目标:唯物史观、史料实证)能通过文字和视频材料,理解隋文帝治理国家的措施,认识“开皇之治”。(素养目标:史料实证)能通过对比九品中正制和科举制的选官标准、选官依据、选官权力的不同,分析开创科举取士制度的历史意义。(素养目标:时空观念、史料实证)能通过老师提供的文字和图片材料,认识大运河修建的概况、目的与影响。(素养目标:时空观念、史料实证)能通过数据统计结果和文字史料,分析隋朝灭亡的原因,理解人民对于历史进程的决定性作用。(素养目标:唯物史观、史料实证)能通过阅读史料对隋炀帝评价,辨证分析历史人物(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)能够用通过老师提供的展示当今运河的地位视频材料,认识到古代人民在运河修建上的智慧。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点隋朝统一的意义、开通大运河的概况与影响、隋朝灭亡的原因;教学难点科举制度的背景与影响;

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 纪录片(二)教学方法 讲授法、讨论法、材料教学法、情境教学法、问题教学法与教材阅读相结合

板书设计

第1课 隋朝的统一与灭亡暗夜欲放——隋的统一建立:581年统一:589年惊诧一现——巩固统一问题一问题二问题三灿落尘埃——隋的灭亡

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过提供图片和诗歌信息猜谜(谜底是昙花),由诗歌中体现的昙花特征——暗夜开放、惊诧一现、美丽隐喻隋朝的特点——在魏晋南北朝背景中兴起,隋朝盛世短暂,给后世留下许多制度创新。将隋朝的兴起衰亡历史融入昙花的盛开衰落过程,简述隋朝历史,提出三个问题:①隋朝为何能在暗夜中兴起?②隋朝凭借什么实现“惊诧一现”的盛景?③隋朝为什么存在短短38年便散落在历史的尘埃中? 根据教师提供的文字和图片信息打一花名。跟随老师思路,简单了解隋朝历史,并依据老师提出的问题,增强兴趣与学习的目的性。 让学生对隋朝的历史脉络有基本的了解;三个问题引导全课,实现问题导课教学。

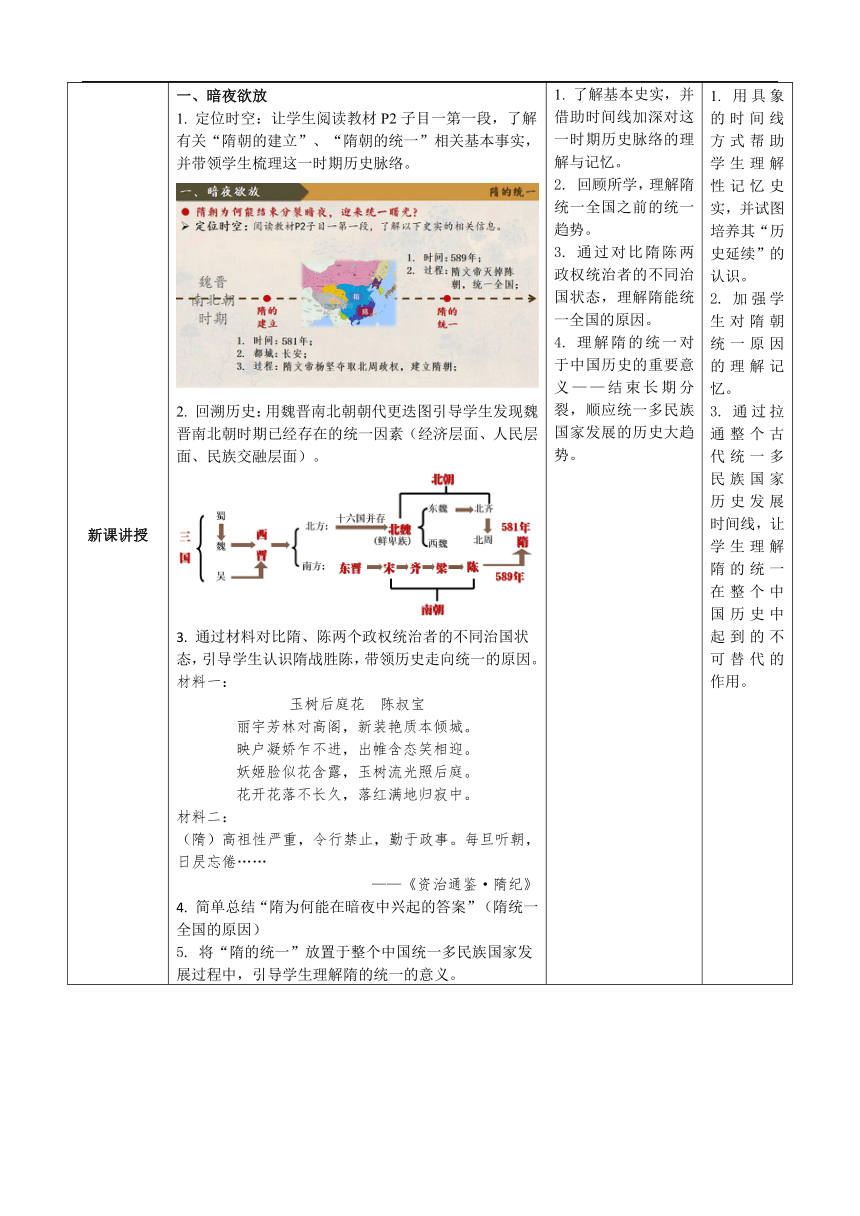

新课讲授 一、暗夜欲放定位时空:让学生阅读教材P2子目一第一段,了解有关“隋朝的建立”、“隋朝的统一”相关基本事实,并带领学生梳理这一时期历史脉络。回溯历史:用魏晋南北朝朝代更迭图引导学生发现魏晋南北朝时期已经存在的统一因素(经济层面、人民层面、民族交融层面)。通过材料对比隋、陈两个政权统治者的不同治国状态,引导学生认识隋战胜陈,带领历史走向统一的原因。材料一:玉树后庭花 陈叔宝丽宇芳林对高阁,新装艳质本倾城。映户凝娇乍不进,出帷含态笑相迎。妖姬脸似花含露,玉树流光照后庭。花开花落不长久,落红满地归寂中。材料二:(隋)高祖性严重,令行禁止,勤于政事。每旦听朝,日昃忘倦……——《资治通鉴·隋纪》简单总结“隋为何能在暗夜中兴起的答案”(隋统一全国的原因)将“隋的统一”放置于整个中国统一多民族国家发展过程中,引导学生理解隋的统一的意义。 了解基本史实,并借助时间线加深对这一时期历史脉络的理解与记忆。回顾所学,理解隋统一全国之前的统一趋势。通过对比隋陈两政权统治者的不同治国状态,理解隋能统一全国的原因。理解隋的统一对于中国历史的重要意义——结束长期分裂,顺应统一多民族国家发展的历史大趋势。 用具象的时间线方式帮助学生理解性记忆史实,并试图培养其“历史延续”的认识。加强学生对隋朝统一原因的理解记忆。通过拉通整个古代统一多民族国家历史发展时间线,让学生理解隋的统一在整个中国历史中起到的不可替代的作用。

( 二、惊诧一现(一)问题一通过史料分析出隋统一时出现的“乱”的问题以及隋朝统治者采取的措施。(二)问题二通过补充魏晋南北朝时期九品中正制,引导学生分析归纳问题二,同时对应教材了解隋朝统治者的措施。然后引导学生思考九品中正制和科举制度的不同,并从不同中思考科举制度的作用。(三)问题三1. 出示材料,让学生直观感受隋统一之后所面临的的军事挑战,包括陈朝故地叛乱,北方高句丽侵扰等等,理解大运河修建的背景。2. 结合学生已有的对中国地势条件的认知,引导分析修建大运河的必要性。请同学到讲台上依据地图和教材介绍画出大运河草图,并讲解。通过文字史料引导学生分析修建大运河的影响(主要是积极影响)。结合材料,理解隋朝统治者在“巩固统一”中对隋朝“盛景”出现的影响。 分析史料,归纳九品中正制的特点并推断其影响。阅读教材,思考问题。对比两种选官制度的不同,从而理解科举制度的进步意义。跟上老师思维,理解大运河修建的背景与原因。阅读教材相关内容,结合Ppt填图加深对隋朝大运河基本情况的记忆。阅读史料,提取信息,归纳问题答案。 帮助学生理解选官制度的演变和科举制度创立的重大意义。(时空观念)培养学生分析史料、提取信息的能力。

三、灿落尘埃1. 用数据统计材料和文字史料简要说明导致隋朝末年社会矛盾激化的三大原因:滥用民力、大兴土木;好大喜功,巡幸游玩;连年用兵,穷兵黩武。2. 利用“隋末群雄并起图”简要说明隋朝末年农民起义的“盛况”,提炼“不得民心者亡”的历史教训,简要叙述隋朝的灭亡。 阅读史料,提取信息,回答问题。根据“隋末群雄并起图”理解隋朝灭亡的根本原因——暴政——不得民心。辨析不同历史解释的出发点,做出自己的客观的历史解释。 培养学生阅读史料,提炼信息的能力。(史料实证)让学生理解人民是历史的创造者。(唯物史观)

课堂小结 以昙花的盛开凋谢脉络与隋朝的兴亡脉络类比,再次重申“魅力十足”、“勃兴速亡”的特点,但同时借“落红不是无情物,化作春泥更护花”引导学生思考“隋朝的兴亡史的教训与思考”。 跟随ppt快速简要回顾今日所学。 呼应导入,加深学生对隋朝历史的印象,引导学生课后思考。

作业设计 课后查找对隋炀帝评价的材料,结合所学,对隋炀帝做出自己的符合历史客观的评价,字数不少于150字。 查找资料,撰写不少于150字的评价。 培养学生历史解释的能力。

教学反思

本课是将隋朝的兴亡类比昙花的盛开与凋零,以兴衰时间线为本课线索。开头以昙花的特点“美丽但花期短暂”引入隋朝历史的特点“魅力十足但勃兴速亡”,通过“暗夜欲放——隋的统一”、“惊诧一现——开皇之治”、“余韵犹存——创立科举制、开通大运河”、“灿落尘埃——隋的灭亡”四个部分进行新课教学。本课教学中,教师借助丰富的多媒体资源,引用史料、图片、纪录片等,增强学生对隋朝统一与灭亡的直接认识;此外,还借助时间线的形式呈现基础知识,帮助学生搭建历史框架和脉络,加深对知识的记忆和历史前后关联的理解。同时,引导学生多角度评价历史人物,试图帮助其客观的认识历史,当然,也是认识周围的环境,培养正确的价值观念。

PAGE

《第1课隋朝的统一与灭亡》教学设计

教学背景分析

课题及教学内容分析中国古代史特征之一是“统一多民族国家的巩固与发展”,自东汉末年分三国之后,整个中国便进入分裂的时代。这期间虽有西晋统一全国,北魏北周统一黄河流域,但是统一政权存在时间短,广泛疆域内的统一也难以维系,整体而言,封建割据、战乱频繁是该时期的主要特点。而隋文帝在此局面下,建立隋朝,结束长期分裂,重新一统中国,推动了统一多民族国家的巩固与发展进程,具有划时代的意义。该时期在制度建设、经济文化发展、对外交流等方面都有着辉煌的成就,为后续唐朝盛世奠基,是封建社会的繁荣时期。2.本课“隋的统一与灭亡”是中国古代史下的开篇,所属的学习主题是“隋唐时期:繁荣与开放的时代”;上承七年级下册的最后单元“三国两晋南北朝时期:政权分立与民族交融”,下接本单元第二课“从‘贞观之治’到‘开元盛世’”,该阶段的内容既是魏晋南北朝时期民族融合的延续,又是整个隋唐时代“繁荣与开放”的先声,具有承上启下的作用;3.微观把握——本课分为4个子目“隋的统一、开通大运河、开创科举取士制度、隋朝的灭亡”,四部分的内容大体是以隋的兴衰为主线,其间串入两个历史大事件——科举制度的创立与大运河的修建,其中“大运河的修建”也暗含着隋朝灭亡的危机。学生情况分析1.认知结构:七年级下册的学生已经学习了史前时代到魏晋南北朝时期的历史,对于该阶段的历史背景有简单的了解。但由于已经过了一个假期,学生对魏晋南北朝时期的内容存在遗忘现象,因此需要教师引导学生进行简略的回忆。而对隋朝的历史,学生大多通过科普读物、电视剧等渠道了解到“隋炀帝”的暴虐、大运河等内容,知识基础不系统也不完全科学,因此需要教师系统的梳理历史脉络,纠正学生对该段历史的“固化思维”,如隋炀帝就是个失败的统治者,让学生正确、客观的看待历史人物。2.认知能力:七年级学生才接触历史不久,对于历史充满兴趣,也对历史知识有一定的探知欲望,教学过程中要利用好这种兴趣;这一阶段学生抽象思维发育还不太成熟,对于具象的知识更好理解,注意将困难的知识具象化、简单化。3.班级个性:授课班级风格活泼,要利用他们积极的态度,引导进行思考,同时注意班级纪律管理。

教学目标

总体目标:知道隋朝的统一,了解科举取士制度的创建和大运河的开通,知道隋朝灭亡的原因。能通过回忆魏晋南北朝的知识和分析老师提供的史料,分析隋朝统一的原因与意义。(素养目标:唯物史观、史料实证)能通过文字和视频材料,理解隋文帝治理国家的措施,认识“开皇之治”。(素养目标:史料实证)能通过对比九品中正制和科举制的选官标准、选官依据、选官权力的不同,分析开创科举取士制度的历史意义。(素养目标:时空观念、史料实证)能通过老师提供的文字和图片材料,认识大运河修建的概况、目的与影响。(素养目标:时空观念、史料实证)能通过数据统计结果和文字史料,分析隋朝灭亡的原因,理解人民对于历史进程的决定性作用。(素养目标:唯物史观、史料实证)能通过阅读史料对隋炀帝评价,辨证分析历史人物(素养目标:唯物史观、历史解释、史料实证)能够用通过老师提供的展示当今运河的地位视频材料,认识到古代人民在运河修建上的智慧。(素养目标:家国情怀)

教学重点和难点

教学重点隋朝统一的意义、开通大运河的概况与影响、隋朝灭亡的原因;教学难点科举制度的背景与影响;

教学资源和教学方法

(一)教学资源 历史图片 历史地图 文字材料 纪录片(二)教学方法 讲授法、讨论法、材料教学法、情境教学法、问题教学法与教材阅读相结合

板书设计

第1课 隋朝的统一与灭亡暗夜欲放——隋的统一建立:581年统一:589年惊诧一现——巩固统一问题一问题二问题三灿落尘埃——隋的灭亡

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

导入新课 通过提供图片和诗歌信息猜谜(谜底是昙花),由诗歌中体现的昙花特征——暗夜开放、惊诧一现、美丽隐喻隋朝的特点——在魏晋南北朝背景中兴起,隋朝盛世短暂,给后世留下许多制度创新。将隋朝的兴起衰亡历史融入昙花的盛开衰落过程,简述隋朝历史,提出三个问题:①隋朝为何能在暗夜中兴起?②隋朝凭借什么实现“惊诧一现”的盛景?③隋朝为什么存在短短38年便散落在历史的尘埃中? 根据教师提供的文字和图片信息打一花名。跟随老师思路,简单了解隋朝历史,并依据老师提出的问题,增强兴趣与学习的目的性。 让学生对隋朝的历史脉络有基本的了解;三个问题引导全课,实现问题导课教学。

新课讲授 一、暗夜欲放定位时空:让学生阅读教材P2子目一第一段,了解有关“隋朝的建立”、“隋朝的统一”相关基本事实,并带领学生梳理这一时期历史脉络。回溯历史:用魏晋南北朝朝代更迭图引导学生发现魏晋南北朝时期已经存在的统一因素(经济层面、人民层面、民族交融层面)。通过材料对比隋、陈两个政权统治者的不同治国状态,引导学生认识隋战胜陈,带领历史走向统一的原因。材料一:玉树后庭花 陈叔宝丽宇芳林对高阁,新装艳质本倾城。映户凝娇乍不进,出帷含态笑相迎。妖姬脸似花含露,玉树流光照后庭。花开花落不长久,落红满地归寂中。材料二:(隋)高祖性严重,令行禁止,勤于政事。每旦听朝,日昃忘倦……——《资治通鉴·隋纪》简单总结“隋为何能在暗夜中兴起的答案”(隋统一全国的原因)将“隋的统一”放置于整个中国统一多民族国家发展过程中,引导学生理解隋的统一的意义。 了解基本史实,并借助时间线加深对这一时期历史脉络的理解与记忆。回顾所学,理解隋统一全国之前的统一趋势。通过对比隋陈两政权统治者的不同治国状态,理解隋能统一全国的原因。理解隋的统一对于中国历史的重要意义——结束长期分裂,顺应统一多民族国家发展的历史大趋势。 用具象的时间线方式帮助学生理解性记忆史实,并试图培养其“历史延续”的认识。加强学生对隋朝统一原因的理解记忆。通过拉通整个古代统一多民族国家历史发展时间线,让学生理解隋的统一在整个中国历史中起到的不可替代的作用。

( 二、惊诧一现(一)问题一通过史料分析出隋统一时出现的“乱”的问题以及隋朝统治者采取的措施。(二)问题二通过补充魏晋南北朝时期九品中正制,引导学生分析归纳问题二,同时对应教材了解隋朝统治者的措施。然后引导学生思考九品中正制和科举制度的不同,并从不同中思考科举制度的作用。(三)问题三1. 出示材料,让学生直观感受隋统一之后所面临的的军事挑战,包括陈朝故地叛乱,北方高句丽侵扰等等,理解大运河修建的背景。2. 结合学生已有的对中国地势条件的认知,引导分析修建大运河的必要性。请同学到讲台上依据地图和教材介绍画出大运河草图,并讲解。通过文字史料引导学生分析修建大运河的影响(主要是积极影响)。结合材料,理解隋朝统治者在“巩固统一”中对隋朝“盛景”出现的影响。 分析史料,归纳九品中正制的特点并推断其影响。阅读教材,思考问题。对比两种选官制度的不同,从而理解科举制度的进步意义。跟上老师思维,理解大运河修建的背景与原因。阅读教材相关内容,结合Ppt填图加深对隋朝大运河基本情况的记忆。阅读史料,提取信息,归纳问题答案。 帮助学生理解选官制度的演变和科举制度创立的重大意义。(时空观念)培养学生分析史料、提取信息的能力。

三、灿落尘埃1. 用数据统计材料和文字史料简要说明导致隋朝末年社会矛盾激化的三大原因:滥用民力、大兴土木;好大喜功,巡幸游玩;连年用兵,穷兵黩武。2. 利用“隋末群雄并起图”简要说明隋朝末年农民起义的“盛况”,提炼“不得民心者亡”的历史教训,简要叙述隋朝的灭亡。 阅读史料,提取信息,回答问题。根据“隋末群雄并起图”理解隋朝灭亡的根本原因——暴政——不得民心。辨析不同历史解释的出发点,做出自己的客观的历史解释。 培养学生阅读史料,提炼信息的能力。(史料实证)让学生理解人民是历史的创造者。(唯物史观)

课堂小结 以昙花的盛开凋谢脉络与隋朝的兴亡脉络类比,再次重申“魅力十足”、“勃兴速亡”的特点,但同时借“落红不是无情物,化作春泥更护花”引导学生思考“隋朝的兴亡史的教训与思考”。 跟随ppt快速简要回顾今日所学。 呼应导入,加深学生对隋朝历史的印象,引导学生课后思考。

作业设计 课后查找对隋炀帝评价的材料,结合所学,对隋炀帝做出自己的符合历史客观的评价,字数不少于150字。 查找资料,撰写不少于150字的评价。 培养学生历史解释的能力。

教学反思

本课是将隋朝的兴亡类比昙花的盛开与凋零,以兴衰时间线为本课线索。开头以昙花的特点“美丽但花期短暂”引入隋朝历史的特点“魅力十足但勃兴速亡”,通过“暗夜欲放——隋的统一”、“惊诧一现——开皇之治”、“余韵犹存——创立科举制、开通大运河”、“灿落尘埃——隋的灭亡”四个部分进行新课教学。本课教学中,教师借助丰富的多媒体资源,引用史料、图片、纪录片等,增强学生对隋朝统一与灭亡的直接认识;此外,还借助时间线的形式呈现基础知识,帮助学生搭建历史框架和脉络,加深对知识的记忆和历史前后关联的理解。同时,引导学生多角度评价历史人物,试图帮助其客观的认识历史,当然,也是认识周围的环境,培养正确的价值观念。

PAGE

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源