高一历史人民版必修二专题七第三课 苏联社会主义改革与挫折 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 高一历史人民版必修二专题七第三课 苏联社会主义改革与挫折 课件(共39张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 27.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2015-08-13 14:53:07 | ||

图片预览

文档简介

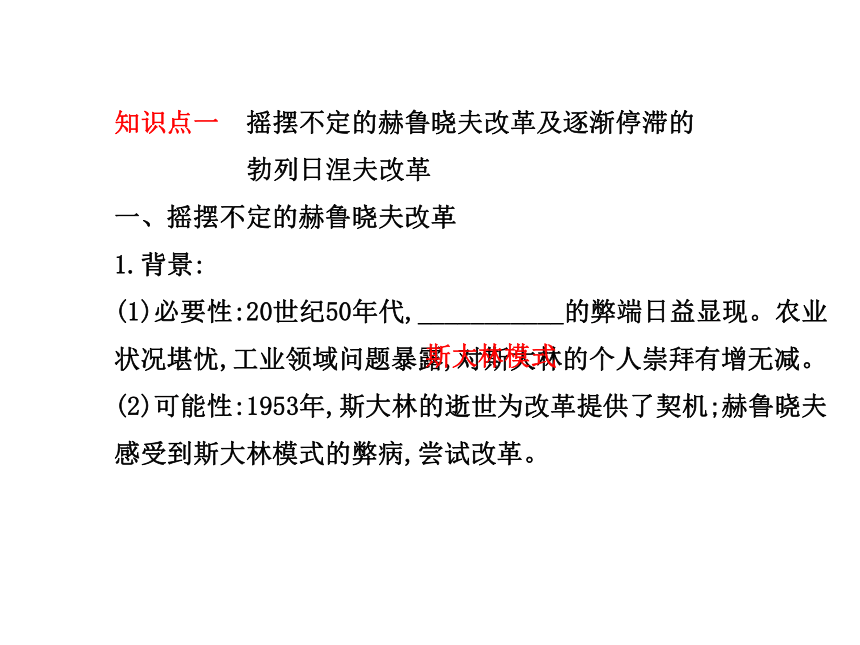

课件39张PPT。第三课 苏联社会主义改革与挫折知识点一 摇摆不定的赫鲁晓夫改革及逐渐停滞的

勃列日涅夫改革

一、摇摆不定的赫鲁晓夫改革

1.背景:

(1)必要性:20世纪50年代,___________的弊端日益显现。农业

状况堪忧,工业领域问题暴露,对斯大林的个人崇拜有增无减。

(2)可能性:1953年,斯大林的逝世为改革提供了契机;赫鲁晓夫

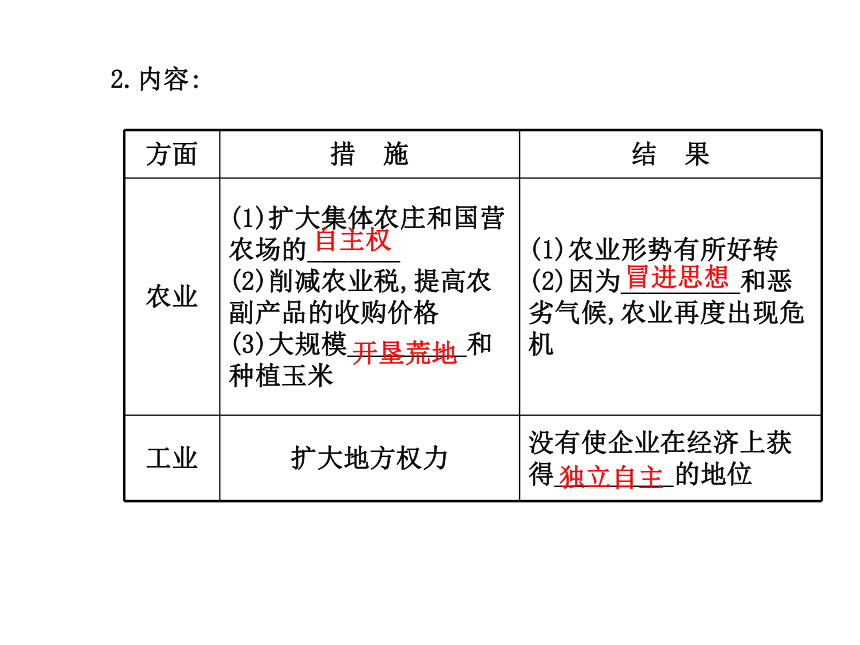

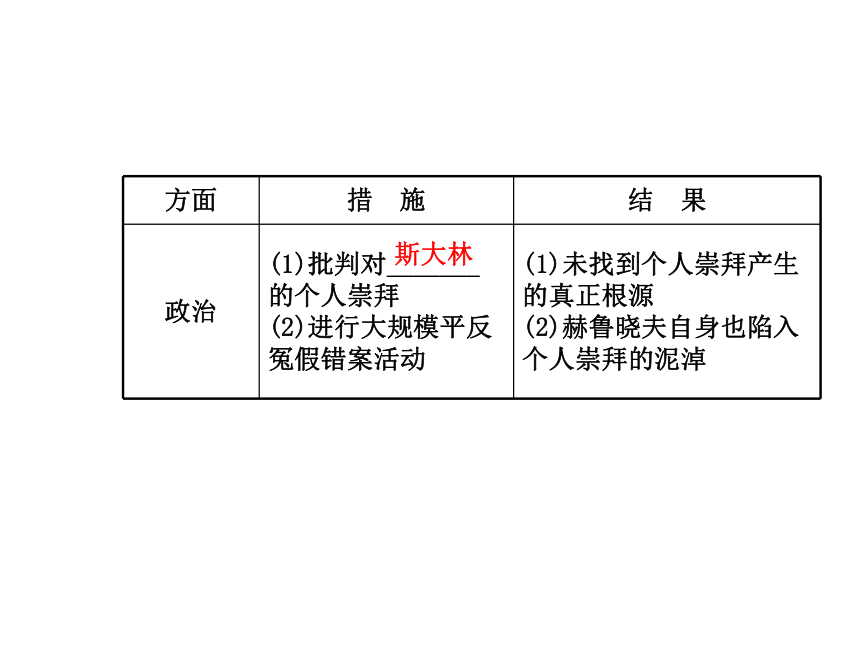

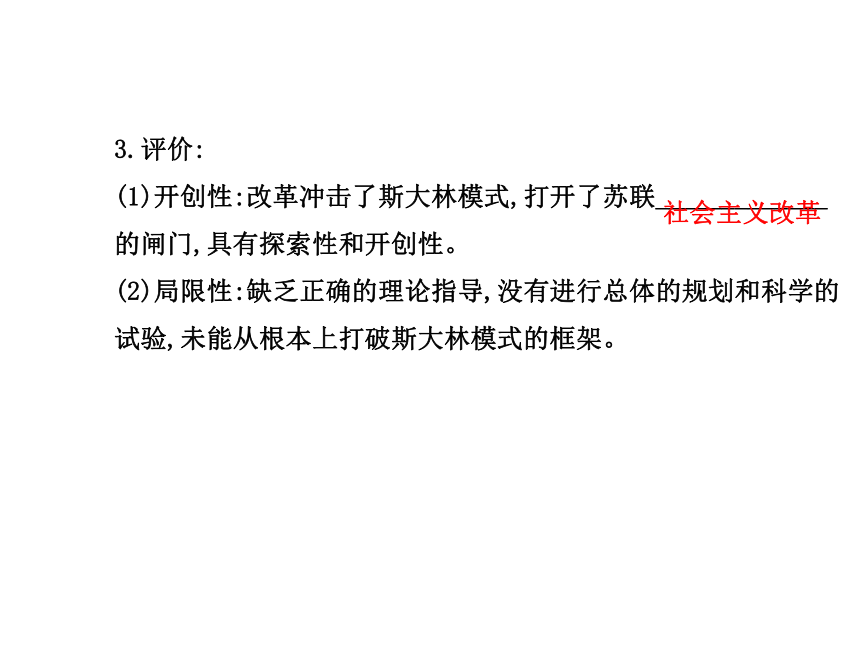

感受到斯大林模式的弊病,尝试改革。斯大林模式2.内容:自主权开垦荒地冒进思想独立自主斯大林3.评价:

(1)开创性:改革冲击了斯大林模式,打开了苏联_____________

的闸门,具有探索性和开创性。

(2)局限性:缺乏正确的理论指导,没有进行总体的规划和科学的

试验,未能从根本上打破斯大林模式的框架。社会主义改革二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革

1.内容:将重点放在_____上,推行“___________”,改进工业管

理,完善计划工作和加强工业生产的经济刺激。

2.成效:

(1)前期:对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,使

苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,

军事实力和_________大为增强。

(2)后期:20世纪70年代后,勃列日涅夫过分追求稳定,放慢改革

步伐,经济发展呈现停滞和下降趋势。各种社会矛盾滋生和积

聚,苏联陷入困境。工业新经济体制综合国力【史论要旨】

1.赫鲁晓夫执政期间为适应苏联社会发展的要求,进行了一系列的改革。其改革在冲击旧有模式方面的勇气上具有开创性,但它基本上是纠正斯大林时期的某些偏差,是在维持原有结构基础上的局部改革。

2.勃列日涅夫的新经济体制改革的特点:市场由国家计划来调节,国家计划无所不包,完善计划工作。

3.赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革都没有突破斯大林模式的框架,只是对斯大林模式的小修小补。【合作探究】

结合勃列日涅夫改革的有关内容,阅读下列材料:

到这个时期,苏共二十大所激发的,而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐泯灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令和官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对

勃列日涅夫18年执政生涯的评价探究分析:

(1)根据材料和所学知识分析勃列日涅夫改革的成效怎样。

提示:进步:勃列日涅夫在执政期间,将经济改革的重点放在工业上,对高度集中的经济管理体制产生了一定冲击作用,改革使苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,军事实力和综合国力也大为增强,苏联一跃成为与美国匹敌的超级大国。

局限:从20世纪70年代初开始,勃列日涅夫过分追求稳定,改革的步伐逐渐缓慢,经济发展呈现停滞和下降趋势。同时,改革的停滞使整个国家如一潭死水,各种社会矛盾不断滋生和积聚,进入僵化状态。 (2)试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同。

提示:同:①背景相同,都是高度集中的政治经济体制日益成为社会发展的障碍。

②目的相同,都是解决斯大林模式的弊端。

③内容相同,都涉及工农业等经济领域。

④结果相同,最终结局都以失败告终。

异:内容有所不同,前者的重点在农业,后者的重点在工业。(3)赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革失败的共同原因是什么?

提示:没有科学理论作指导,没有突破斯大林模式的框架,没有从根本上纠正斯大林模式的弊端,致使苏联的政治经济问题积重难返。结合“摇摆不定的赫鲁晓夫改革”有关内容并阅读以下材料:

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

——苏联《文学报》评论

探究分析:

(1)材料中的“他”是指谁?“他”的改革重点是什么?

提示:赫鲁晓夫。重点是农业方面。(2)赫鲁晓夫改革的探索性和开创性表现在哪些方面?

提示:①从背景来看,改革是大势所趋,是顺应历史发展潮流的。揭开了苏联社会主义改革的序幕。

②从内容来看,改革从反对个人崇拜和农业入手,选对了突破口,是符合苏联社会发展需要的。

③从结果来看,改革在一定程度上冲击了斯大林模式。

④从影响看,把苏联社会推进到一个新的发展阶段,对整个世界社会主义的改革运动有重要的推动作用和启发作用。(3)结合史实,你如何理解材料中的评论?

提示:赫鲁晓夫改革一定程度上冲击了传统观念的束缚,因此说“他的一只脚跨进了新时代”,但赫鲁晓夫改革又没有突破斯大林模式,所以说“另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”。(4)结合材料,赫鲁晓夫改革失败的原因有哪些?

提示:①根本原因:缺乏正确的指导思想,没有从根本上改变原有的经济体制。②其他原因:思想冒进、不尊重客观实际、缺乏实事求是的精神,个人作风急躁,反复无常。知识点二 莫斯科落日

一、戈尔巴乔夫改革

1.目的:改变国民经济发展衰退的趋势,维持苏联的_________地

位。

2.内容:

(1)经济方面。

①改革初期制定了发展苏联社会主义经济的“_____________”。

②重视_________对经济的促进作用。

③试图以_________的方式代替行政命令干预经济的做法。超级大国加速发展战略科技进步经济管理(2)政治方面。

①提出用“人道的、民主的社会主义”代替“_____________”;

纵容自由化思想。

②倡导“民主化”和“公开性”。

③推行政治多元化,实行_______,从根本上动摇了苏共在国家政

治体系中的领导地位。

3.结果:戈尔巴乔夫改革使苏联整个社会陷入失控状态,国家政

局不稳,经济滑坡,思想混乱,_____________愈演愈烈。科学社会主义多党制民族分裂运动二、苏联解体

1.开始:1991年8月,将苏联改名为“_____________________”,

使苏联变成松散的邦联。

2.加速:“八一九”事件后,苏联国家政权发生质变。

3.解体:1991年12月21日,俄罗斯等11国领导人签署《_________

_____》。

4.消失:_____年12月26日,“苏联”被宣布正式停止存在。苏维埃主权共和国联盟阿拉木图宣言1991【史论要旨】

1.戈尔巴乔夫的经济体制改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。其政治改革背离了社会主义方向,最终导致苏联的解体。

2.苏联解体是国内外多种因素综合作用的结果,标志着两极格局的瓦解,直接导致了国际政治格局的重大变化。

3.苏联解体是苏联社会主义模式,即斯大林模式的失败,而非社会主义运动的失败。【合作探究】

阅读下列材料:

史学家尤·叶梅利亚诺夫撰文写道:“对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?俄罗斯当时是世界上数一数二的强国!那些指责斯大林的人(戈尔巴乔夫等)却用其双手毁灭了这个超级大国!”探究分析:

(1)简述“戈尔巴乔夫等”是如何“用其双手毁灭了这个超级大国”的。

提示:戈尔巴乔夫在经济改革上没有取得预期成果;在政治改革上,以“人道的、民主的社会主义”取代“科学社会主义”,使改革走进误区;1990年,苏共放弃领导地位,实行多党制;1991年,俄罗斯等11个加盟共和国成立独联体。(2)为什么戈尔巴乔夫改革会导致苏联解体?

提示:“加速发展战略”的重点仍然放在重工业上,使原本畸形的经济结构更加失调,而且改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,以致改革效果不佳,经济继续滑坡;其政治改革逐渐背离了社会主义道路,从根本上动摇了苏联共产党在国家政治体系中的领导地位。(3)结合所学知识分析苏联解体的原因有哪些。

提示:①根本原因:苏联体制上的弊端和政策上的失误。

②直接原因:戈尔巴乔夫指导思想上的错误使苏联陷入政治经济危机的深渊。

③外部原因:西方国家的“和平演变”战略对苏联的渗透和影响。结合“莫斯科落日”的有关内容及阅读下列材料:

有的人把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”探究分析:

(1)材料中苏联“无法继续前进”的根本原因是什么?戈尔巴乔夫是如何解决“铁轨”问题的?结果如何?

提示:根本原因:高度集中的政治经济体制的严重弊端。解决:戈尔巴乔夫对苏联经济体制和政治体制进行了根本性的变革和改造。结果:经济体制改革陷入困境,政治体制改革使国内局势失控,导致苏联解体。(2)结合材料和所学知识分析赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革有无必要性。

提示:斯大林模式阻碍生产力的进一步发展;斯大林模式下民主法制遭到破坏;美苏争霸。说明改革具有必要性。(3)这三次改革的根本不同是什么?

提示:①赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革整体上都只是对原有经济体制进行小修小补,没有从根本上破除以公有制和计划经济为主要特征的高度集中的经济模式;戈尔巴乔夫则对经济体制进行了根本性变革,要求国家主要用经济手段管理经济,打破单一的公有制经济,允许个体经济存在。

②赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革在政治上都坚持苏联共产党的领导,坚持社会主义道路;戈尔巴乔夫改革则最终放弃苏共的领导,使苏联回到资本主义道路,并导致苏联解体。(4)这三次改革和苏联解体之间的联系如何?

提示:赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革没有突破斯大林模式的束缚,导致这一体制的弊端和政策的错误不能及时纠正,成为束缚苏联的历史原因。戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义的方向,最终导致了苏联的解体。 比较赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的异同

1.相同:

(1)都是为了解决斯大林体制弊端;

(2)都在政治、农业、工业方面进行调整;

(3)都没有从实际出发提出全面、有效的改革思想;

(4)重点都曾放在经济领域;

(5)都不同程度地冲破了“斯大林模式”的束缚,结果都失败了。 2.不同:

(1)侧重点不同。赫鲁晓夫改革侧重农业,勃列日涅夫改革侧重工业,戈尔巴乔夫改革侧重政治。

(2)影响不同。前两者在启动改革进程和提升苏联综合国力方面都有一定成效,但后者经济改革未见成效,转向政治改革却导致苏联解体。

(3)失败原因不同。前两者失败是因为未能改变原有体制框架,而后者虽然进行了根本性变革,但背离了社会主义道路。【典题训练】(2013·兴化高一检测)就实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是 ( )

A.缺乏明确的指导思想

B.重点放在农业

C.重点放在工业

D.没有改变高度集中的计划经济体制【解析】选D。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的共同原因在于他们没有突破高度集中的计划经济体制,即“斯大林模式”,尽管他们都为改革作出一定的贡献,对“斯大林模式”也有触动,但都未能从根源上突破这一模式,失败在所难免,D符合题意,A、B、C仅仅是表面原因和个人改革的举措,不是共同根源。【变式训练】赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联影响的共同之处不包括

( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革都以失败而告终

【解析】选B。本题通过对赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间经济改革共同之处的分析,考查学生的理解分析能力。A、C、D是二者的共同之处,都没有彻底改革斯大林模式,故选B。 苏联社会主义改革的启示

(1)社会主义没有固定的模式和规律可循,制度建立后,还需要在改革中自我完善,因此要求有创新意识,要树立坚持改革、追求社会进步的信念。

(2)要认识国情、尊重规律,一切从实际出发,要有实事求是的精神。

(3)改革具有复杂性、艰巨性、曲折性,不可能一帆风顺,要求有开拓进取、坚忍不拔的意志品质。 (4)社会发展具有多样性的特点,在不发达的国家建设社会主义要特别注意学习和借鉴资本主义中的一切积极因素,这就要求有开放的思想意识。

(5)在经济文化相对落后的国家建设社会主义,不能超越社会发展阶段,更不能急于向更高的阶段过渡,而要集中力量发展生产力,为建立社会主义创造必要的物质和文化前提。【典题训练】第二次世界大战以后,面对斯大林模式的弊端,赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后实行改革,但都以失败而告终。苏联改革失败的根源是 ( )

A.苏联改革缺乏有利的国际环境

B.苏联改革没有立足本国国情,改革的指导思想出现偏差

C.领导人的个人专断作风

D.苏联改革对农业重视不够

【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。赫鲁晓夫把经济改革的重点放在农业方面,故D不符合题意。A、C是改革失败的因素,但不是根源。改革成败的关键是能否从国情出发,实事求是,故选B。【变式训练】(2013·淄博高一检测)赫鲁晓夫和勃列日涅夫执政初期都曾强调加强党的集体领导,但执政后期又都出现了较严重的个人专权,根源在于 ( )

A.没有触动高度集权的政治体制

B.两人政治声望和威信不断提高

C.没有对斯大林的功过作出实事求是的分析

D.两人都有较强的权力欲

【解析】选A。本题考查学生透过现象看本质的能力。B、D都是一种表面现象,C不是两人的共同点,A是导致个人专权的根源。

勃列日涅夫改革

一、摇摆不定的赫鲁晓夫改革

1.背景:

(1)必要性:20世纪50年代,___________的弊端日益显现。农业

状况堪忧,工业领域问题暴露,对斯大林的个人崇拜有增无减。

(2)可能性:1953年,斯大林的逝世为改革提供了契机;赫鲁晓夫

感受到斯大林模式的弊病,尝试改革。斯大林模式2.内容:自主权开垦荒地冒进思想独立自主斯大林3.评价:

(1)开创性:改革冲击了斯大林模式,打开了苏联_____________

的闸门,具有探索性和开创性。

(2)局限性:缺乏正确的理论指导,没有进行总体的规划和科学的

试验,未能从根本上打破斯大林模式的框架。社会主义改革二、逐渐停滞的勃列日涅夫改革

1.内容:将重点放在_____上,推行“___________”,改进工业管

理,完善计划工作和加强工业生产的经济刺激。

2.成效:

(1)前期:对高度集中的经济管理体制产生了一定的冲击作用,使

苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,

军事实力和_________大为增强。

(2)后期:20世纪70年代后,勃列日涅夫过分追求稳定,放慢改革

步伐,经济发展呈现停滞和下降趋势。各种社会矛盾滋生和积

聚,苏联陷入困境。工业新经济体制综合国力【史论要旨】

1.赫鲁晓夫执政期间为适应苏联社会发展的要求,进行了一系列的改革。其改革在冲击旧有模式方面的勇气上具有开创性,但它基本上是纠正斯大林时期的某些偏差,是在维持原有结构基础上的局部改革。

2.勃列日涅夫的新经济体制改革的特点:市场由国家计划来调节,国家计划无所不包,完善计划工作。

3.赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革都没有突破斯大林模式的框架,只是对斯大林模式的小修小补。【合作探究】

结合勃列日涅夫改革的有关内容,阅读下列材料:

到这个时期,苏共二十大所激发的,而在随后的岁月中被保守主义的灭火队竭力加以扑灭的那股新的热情也逐渐泯灭。1964年上台的领导人甚至不想去使国内政策恢复活力。经济方面的改革也是短命的,很快被俄国历史上最盛行的无所不在的行政命令和官僚主义的管理作风和管理方法所代替。

——俄罗斯专家格·阿·阿尔巴托夫对

勃列日涅夫18年执政生涯的评价探究分析:

(1)根据材料和所学知识分析勃列日涅夫改革的成效怎样。

提示:进步:勃列日涅夫在执政期间,将经济改革的重点放在工业上,对高度集中的经济管理体制产生了一定冲击作用,改革使苏联国民经济在一定程度上获得发展,人民生活水平逐步提高,军事实力和综合国力也大为增强,苏联一跃成为与美国匹敌的超级大国。

局限:从20世纪70年代初开始,勃列日涅夫过分追求稳定,改革的步伐逐渐缓慢,经济发展呈现停滞和下降趋势。同时,改革的停滞使整个国家如一潭死水,各种社会矛盾不断滋生和积聚,进入僵化状态。 (2)试比较赫鲁晓夫和勃列日涅夫的改革有何异同。

提示:同:①背景相同,都是高度集中的政治经济体制日益成为社会发展的障碍。

②目的相同,都是解决斯大林模式的弊端。

③内容相同,都涉及工农业等经济领域。

④结果相同,最终结局都以失败告终。

异:内容有所不同,前者的重点在农业,后者的重点在工业。(3)赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革失败的共同原因是什么?

提示:没有科学理论作指导,没有突破斯大林模式的框架,没有从根本上纠正斯大林模式的弊端,致使苏联的政治经济问题积重难返。结合“摇摆不定的赫鲁晓夫改革”有关内容并阅读以下材料:

他是徘徊在新旧时代十字路口的一名代表人物,他的一只脚跨进了新时代,而另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔。

——苏联《文学报》评论

探究分析:

(1)材料中的“他”是指谁?“他”的改革重点是什么?

提示:赫鲁晓夫。重点是农业方面。(2)赫鲁晓夫改革的探索性和开创性表现在哪些方面?

提示:①从背景来看,改革是大势所趋,是顺应历史发展潮流的。揭开了苏联社会主义改革的序幕。

②从内容来看,改革从反对个人崇拜和农业入手,选对了突破口,是符合苏联社会发展需要的。

③从结果来看,改革在一定程度上冲击了斯大林模式。

④从影响看,把苏联社会推进到一个新的发展阶段,对整个世界社会主义的改革运动有重要的推动作用和启发作用。(3)结合史实,你如何理解材料中的评论?

提示:赫鲁晓夫改革一定程度上冲击了传统观念的束缚,因此说“他的一只脚跨进了新时代”,但赫鲁晓夫改革又没有突破斯大林模式,所以说“另一只脚又由于历史的原因,仍然深陷在旧时代的泥淖之中而不能自拔”。(4)结合材料,赫鲁晓夫改革失败的原因有哪些?

提示:①根本原因:缺乏正确的指导思想,没有从根本上改变原有的经济体制。②其他原因:思想冒进、不尊重客观实际、缺乏实事求是的精神,个人作风急躁,反复无常。知识点二 莫斯科落日

一、戈尔巴乔夫改革

1.目的:改变国民经济发展衰退的趋势,维持苏联的_________地

位。

2.内容:

(1)经济方面。

①改革初期制定了发展苏联社会主义经济的“_____________”。

②重视_________对经济的促进作用。

③试图以_________的方式代替行政命令干预经济的做法。超级大国加速发展战略科技进步经济管理(2)政治方面。

①提出用“人道的、民主的社会主义”代替“_____________”;

纵容自由化思想。

②倡导“民主化”和“公开性”。

③推行政治多元化,实行_______,从根本上动摇了苏共在国家政

治体系中的领导地位。

3.结果:戈尔巴乔夫改革使苏联整个社会陷入失控状态,国家政

局不稳,经济滑坡,思想混乱,_____________愈演愈烈。科学社会主义多党制民族分裂运动二、苏联解体

1.开始:1991年8月,将苏联改名为“_____________________”,

使苏联变成松散的邦联。

2.加速:“八一九”事件后,苏联国家政权发生质变。

3.解体:1991年12月21日,俄罗斯等11国领导人签署《_________

_____》。

4.消失:_____年12月26日,“苏联”被宣布正式停止存在。苏维埃主权共和国联盟阿拉木图宣言1991【史论要旨】

1.戈尔巴乔夫的经济体制改革,重点是用经济管理方法代替原来的行政命令,这实际上是承认市场对经济的调节作用。其政治改革背离了社会主义方向,最终导致苏联的解体。

2.苏联解体是国内外多种因素综合作用的结果,标志着两极格局的瓦解,直接导致了国际政治格局的重大变化。

3.苏联解体是苏联社会主义模式,即斯大林模式的失败,而非社会主义运动的失败。【合作探究】

阅读下列材料:

史学家尤·叶梅利亚诺夫撰文写道:“对斯大林作用的评价不应该脱离当时的时代。那时候主要注重实际成就,不太注重为了促进经济增长付出了多大代价这样的问题。当斯大林逝世之际,他给俄罗斯留下什么?俄罗斯当时是世界上数一数二的强国!那些指责斯大林的人(戈尔巴乔夫等)却用其双手毁灭了这个超级大国!”探究分析:

(1)简述“戈尔巴乔夫等”是如何“用其双手毁灭了这个超级大国”的。

提示:戈尔巴乔夫在经济改革上没有取得预期成果;在政治改革上,以“人道的、民主的社会主义”取代“科学社会主义”,使改革走进误区;1990年,苏共放弃领导地位,实行多党制;1991年,俄罗斯等11个加盟共和国成立独联体。(2)为什么戈尔巴乔夫改革会导致苏联解体?

提示:“加速发展战略”的重点仍然放在重工业上,使原本畸形的经济结构更加失调,而且改革的宏观决策缺乏具体可行的配套措施,改革中阻力重重,以致改革效果不佳,经济继续滑坡;其政治改革逐渐背离了社会主义道路,从根本上动摇了苏联共产党在国家政治体系中的领导地位。(3)结合所学知识分析苏联解体的原因有哪些。

提示:①根本原因:苏联体制上的弊端和政策上的失误。

②直接原因:戈尔巴乔夫指导思想上的错误使苏联陷入政治经济危机的深渊。

③外部原因:西方国家的“和平演变”战略对苏联的渗透和影响。结合“莫斯科落日”的有关内容及阅读下列材料:

有的人把苏联比作一列因铁轨已到尽头,无法继续前进的火车。每个领导人都以自己的方式处理这场危机:斯大林下令把司机和列车员枪决;赫鲁晓夫则为他们平反;勃列日涅夫把窗帘拉上并命令左右摇动列车,造成列车正在运行的假象;戈尔巴乔夫则拉开窗帘,把身子探出窗外大声喊道:“前面没有铁轨了,前面没有铁轨了!”探究分析:

(1)材料中苏联“无法继续前进”的根本原因是什么?戈尔巴乔夫是如何解决“铁轨”问题的?结果如何?

提示:根本原因:高度集中的政治经济体制的严重弊端。解决:戈尔巴乔夫对苏联经济体制和政治体制进行了根本性的变革和改造。结果:经济体制改革陷入困境,政治体制改革使国内局势失控,导致苏联解体。(2)结合材料和所学知识分析赫鲁晓夫改革、勃列日涅夫改革和戈尔巴乔夫改革有无必要性。

提示:斯大林模式阻碍生产力的进一步发展;斯大林模式下民主法制遭到破坏;美苏争霸。说明改革具有必要性。(3)这三次改革的根本不同是什么?

提示:①赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革整体上都只是对原有经济体制进行小修小补,没有从根本上破除以公有制和计划经济为主要特征的高度集中的经济模式;戈尔巴乔夫则对经济体制进行了根本性变革,要求国家主要用经济手段管理经济,打破单一的公有制经济,允许个体经济存在。

②赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革在政治上都坚持苏联共产党的领导,坚持社会主义道路;戈尔巴乔夫改革则最终放弃苏共的领导,使苏联回到资本主义道路,并导致苏联解体。(4)这三次改革和苏联解体之间的联系如何?

提示:赫鲁晓夫改革和勃列日涅夫改革没有突破斯大林模式的束缚,导致这一体制的弊端和政策的错误不能及时纠正,成为束缚苏联的历史原因。戈尔巴乔夫的改革背离了社会主义的方向,最终导致了苏联的解体。 比较赫鲁晓夫、勃列日涅夫和戈尔巴乔夫改革的异同

1.相同:

(1)都是为了解决斯大林体制弊端;

(2)都在政治、农业、工业方面进行调整;

(3)都没有从实际出发提出全面、有效的改革思想;

(4)重点都曾放在经济领域;

(5)都不同程度地冲破了“斯大林模式”的束缚,结果都失败了。 2.不同:

(1)侧重点不同。赫鲁晓夫改革侧重农业,勃列日涅夫改革侧重工业,戈尔巴乔夫改革侧重政治。

(2)影响不同。前两者在启动改革进程和提升苏联综合国力方面都有一定成效,但后者经济改革未见成效,转向政治改革却导致苏联解体。

(3)失败原因不同。前两者失败是因为未能改变原有体制框架,而后者虽然进行了根本性变革,但背离了社会主义道路。【典题训练】(2013·兴化高一检测)就实质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫经济改革失败的相同原因是 ( )

A.缺乏明确的指导思想

B.重点放在农业

C.重点放在工业

D.没有改变高度集中的计划经济体制【解析】选D。就本质而言,赫鲁晓夫和勃列日涅夫改革失败的共同原因在于他们没有突破高度集中的计划经济体制,即“斯大林模式”,尽管他们都为改革作出一定的贡献,对“斯大林模式”也有触动,但都未能从根源上突破这一模式,失败在所难免,D符合题意,A、B、C仅仅是表面原因和个人改革的举措,不是共同根源。【变式训练】赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间都实施了一系列的经济改革,他们的改革对苏联影响的共同之处不包括

( )

A.都在一段时间内收到了一定成效

B.开辟了新型工业化模式

C.都没有解决苏联经济发展的根本问题

D.改革都以失败而告终

【解析】选B。本题通过对赫鲁晓夫、勃列日涅夫两人执政期间经济改革共同之处的分析,考查学生的理解分析能力。A、C、D是二者的共同之处,都没有彻底改革斯大林模式,故选B。 苏联社会主义改革的启示

(1)社会主义没有固定的模式和规律可循,制度建立后,还需要在改革中自我完善,因此要求有创新意识,要树立坚持改革、追求社会进步的信念。

(2)要认识国情、尊重规律,一切从实际出发,要有实事求是的精神。

(3)改革具有复杂性、艰巨性、曲折性,不可能一帆风顺,要求有开拓进取、坚忍不拔的意志品质。 (4)社会发展具有多样性的特点,在不发达的国家建设社会主义要特别注意学习和借鉴资本主义中的一切积极因素,这就要求有开放的思想意识。

(5)在经济文化相对落后的国家建设社会主义,不能超越社会发展阶段,更不能急于向更高的阶段过渡,而要集中力量发展生产力,为建立社会主义创造必要的物质和文化前提。【典题训练】第二次世界大战以后,面对斯大林模式的弊端,赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫先后实行改革,但都以失败而告终。苏联改革失败的根源是 ( )

A.苏联改革缺乏有利的国际环境

B.苏联改革没有立足本国国情,改革的指导思想出现偏差

C.领导人的个人专断作风

D.苏联改革对农业重视不够

【解析】选B。本题考查学生的分析理解能力。赫鲁晓夫把经济改革的重点放在农业方面,故D不符合题意。A、C是改革失败的因素,但不是根源。改革成败的关键是能否从国情出发,实事求是,故选B。【变式训练】(2013·淄博高一检测)赫鲁晓夫和勃列日涅夫执政初期都曾强调加强党的集体领导,但执政后期又都出现了较严重的个人专权,根源在于 ( )

A.没有触动高度集权的政治体制

B.两人政治声望和威信不断提高

C.没有对斯大林的功过作出实事求是的分析

D.两人都有较强的权力欲

【解析】选A。本题考查学生透过现象看本质的能力。B、D都是一种表面现象,C不是两人的共同点,A是导致个人专权的根源。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航