江苏省泰兴市2023-2024学年七年级上学期期末学情调查生物试题(word版 含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省泰兴市2023-2024学年七年级上学期期末学情调查生物试题(word版 含答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 18:00:25 | ||

图片预览

文档简介

2023年秋学期七年级期末学情调查

生物学试题

(考试时间: 45分钟; 满分: 30分)

第一部分 选择题(共 15分)

注意:下列各题的四个选项中,只有一项最符合题目的要求。(每小题0.5 分)

36. 观察是科学探究的基本方法之一。朱自清观察到春天小草的变化,写下了“小草偷偷地从土地里钻出来,嫩嫩的,绿绿的”的文字。这句话主要体现了小草能

A. 吸收有机物 B. 生长发育

C. 进行呼吸 D. 排出废物

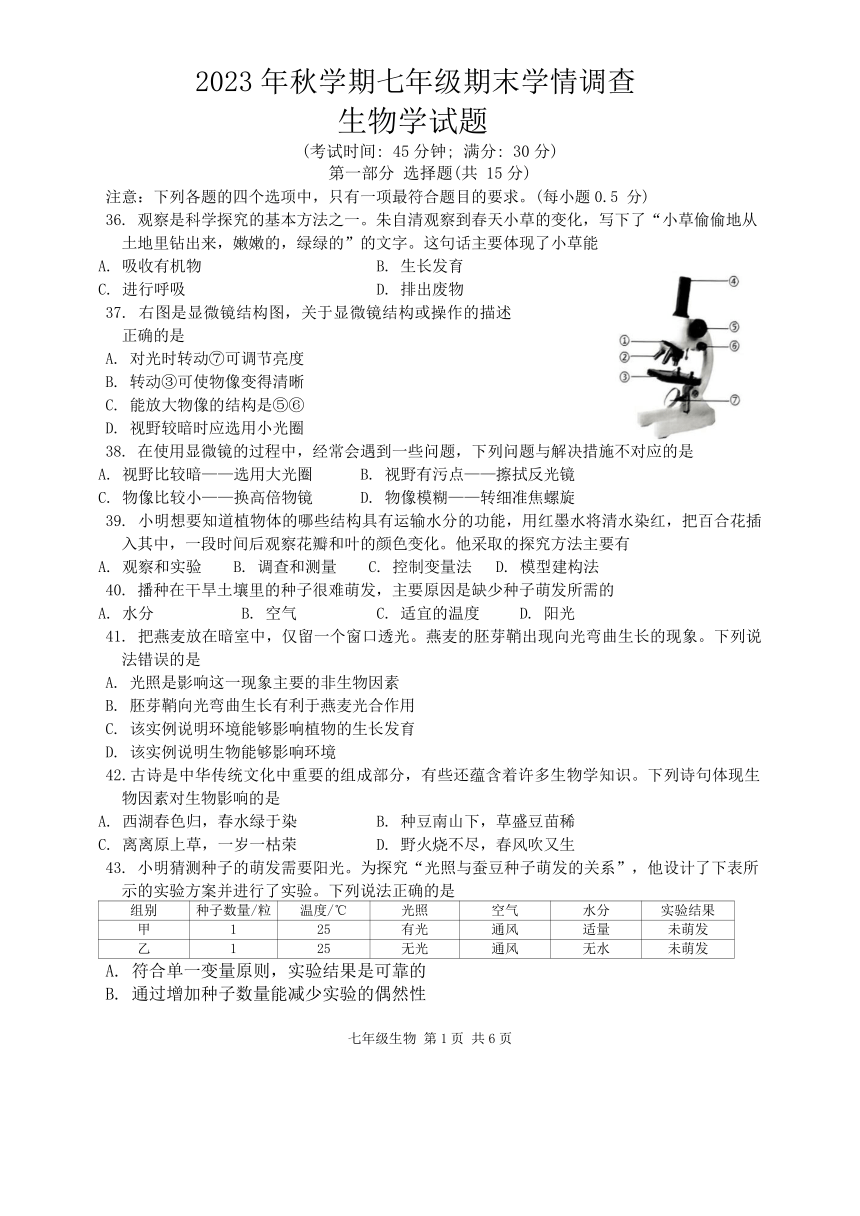

37. 右图是显微镜结构图,关于显微镜结构或操作的描述正确的是

A. 对光时转动⑦可调节亮度

B. 转动③可使物像变得清晰

C. 能放大物像的结构是⑤⑥

D. 视野较暗时应选用小光圈

38. 在使用显微镜的过程中,经常会遇到一些问题,下列问题与解决措施不对应的是

A. 视野比较暗——选用大光圈 B. 视野有污点——擦拭反光镜

C. 物像比较小——换高倍物镜 D. 物像模糊——转细准焦螺旋

39. 小明想要知道植物体的哪些结构具有运输水分的功能,用红墨水将清水染红,把百合花插入其中,一段时间后观察花瓣和叶的颜色变化。他采取的探究方法主要有

A. 观察和实验 B. 调查和测量 C. 控制变量法 D. 模型建构法

40. 播种在干旱土壤里的种子很难萌发,主要原因是缺少种子萌发所需的

A. 水分 B. 空气 C. 适宜的温度 D. 阳光

41. 把燕麦放在暗室中,仅留一个窗口透光。燕麦的胚芽鞘出现向光弯曲生长的现象。下列说法错误的是

A. 光照是影响这一现象主要的非生物因素

B. 胚芽鞘向光弯曲生长有利于燕麦光合作用

C. 该实例说明环境能够影响植物的生长发育

D. 该实例说明生物能够影响环境

42.古诗是中华传统文化中重要的组成部分,有些还蕴含着许多生物学知识。下列诗句体现生物因素对生物影响的是

A. 西湖春色归,春水绿于染 B. 种豆南山下,草盛豆苗稀

C. 离离原上草,一岁一枯荣 D. 野火烧不尽,春风吹又生

43. 小明猜测种子的萌发需要阳光。为探究“光照与蚕豆种子萌发的关系”,他设计了下表所示的实验方案并进行了实验。下列说法正确的是

组别 种子数量/粒 温度/℃ 光照 空气 水分 实验结果

甲 1 25 有光 通风 适量 未萌发

乙 1 25 无光 通风 无水 未萌发

A. 符合单一变量原则,实验结果是可靠的

B. 通过增加种子数量能减少实验的偶然性

七年级生物 第1页 共6页

C. 应该把乙组的“无光”修改为“有光”

D. 甲组实验结果不符合预期,应改为萌发

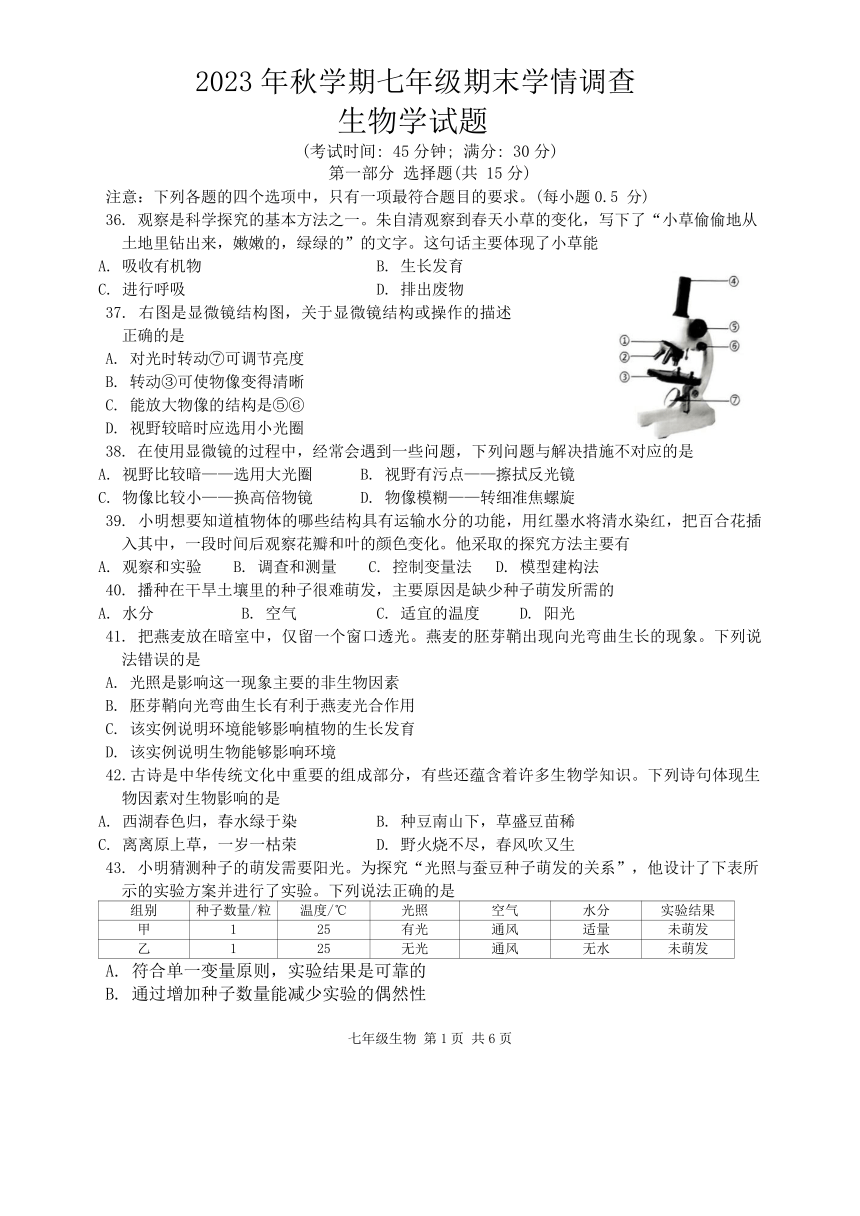

44. 某小组在“探究不同植被对空气湿度的影响”实验中,得到如右图所示实验结果。下列相关判断正确的是

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

45.下列各项中,能看作一个生态系统的是

A. 一个池塘中所有的草本植物和木本植物

B. 一个池塘中所有的植物、动物和微生物

C. 一个池塘中所有生物及其生活的无机环境

D. 一个池塘中所有生产者和消费者

46.具有调节气候、蓄洪防洪、降解污染的功能,被人们称为“地球的肾”的是

A. 海洋生态系统 B. 陆地生态系统 C. 湿地生态系统 D. 热带雨林生态系统

47. 地球表面所有生物与它们所生存的环境共同构成的生态系统是

A. 水域生态系统 B. 陆地生态系统 C. 自然生态系统 D. 生物圈

48. 某草原生态系统中的食物网如右图所示,相关叙述正确的是

A. 该食物网中包含4条食物链

B. 最短的食物链是“兔→狐”

C. 鹰生命活动需要的能量最终来自太阳能

D. 若受到重金属污染,体内重金属积累最多的是草

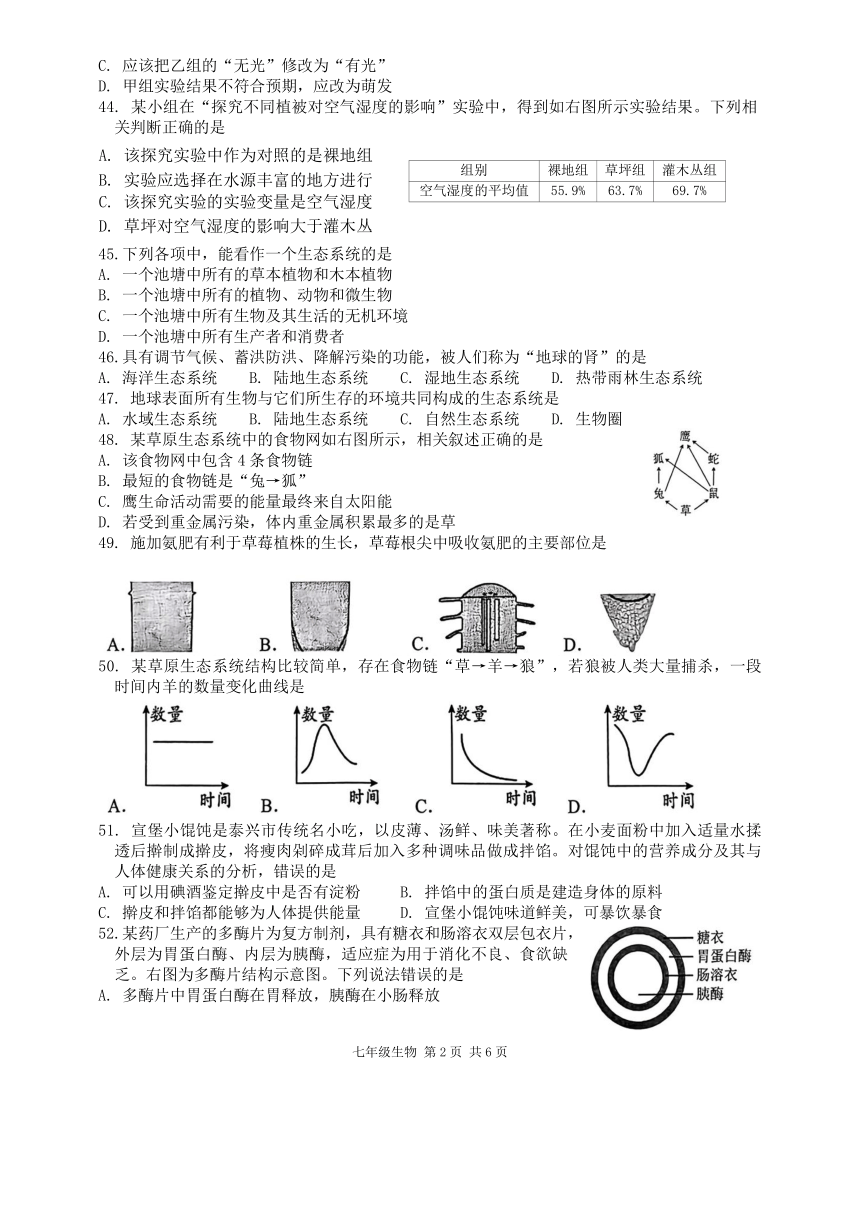

49. 施加氨肥有利于草莓植株的生长,草莓根尖中吸收氨肥的主要部位是

50. 某草原生态系统结构比较简单,存在食物链“草→羊→狼”,若狼被人类大量捕杀,一段时间内羊的数量变化曲线是

51. 宣堡小馄饨是泰兴市传统名小吃,以皮薄、汤鲜、味美著称。在小麦面粉中加入适量水揉透后擀制成擀皮,将瘦肉剁碎成茸后加入多种调味品做成拌馅。对馄饨中的营养成分及其与人体健康关系的分析,错误的是

A. 可以用碘酒鉴定擀皮中是否有淀粉 B. 拌馅中的蛋白质是建造身体的原料

C. 擀皮和拌馅都能够为人体提供能量 D. 宣堡小馄饨味道鲜美,可暴饮暴食

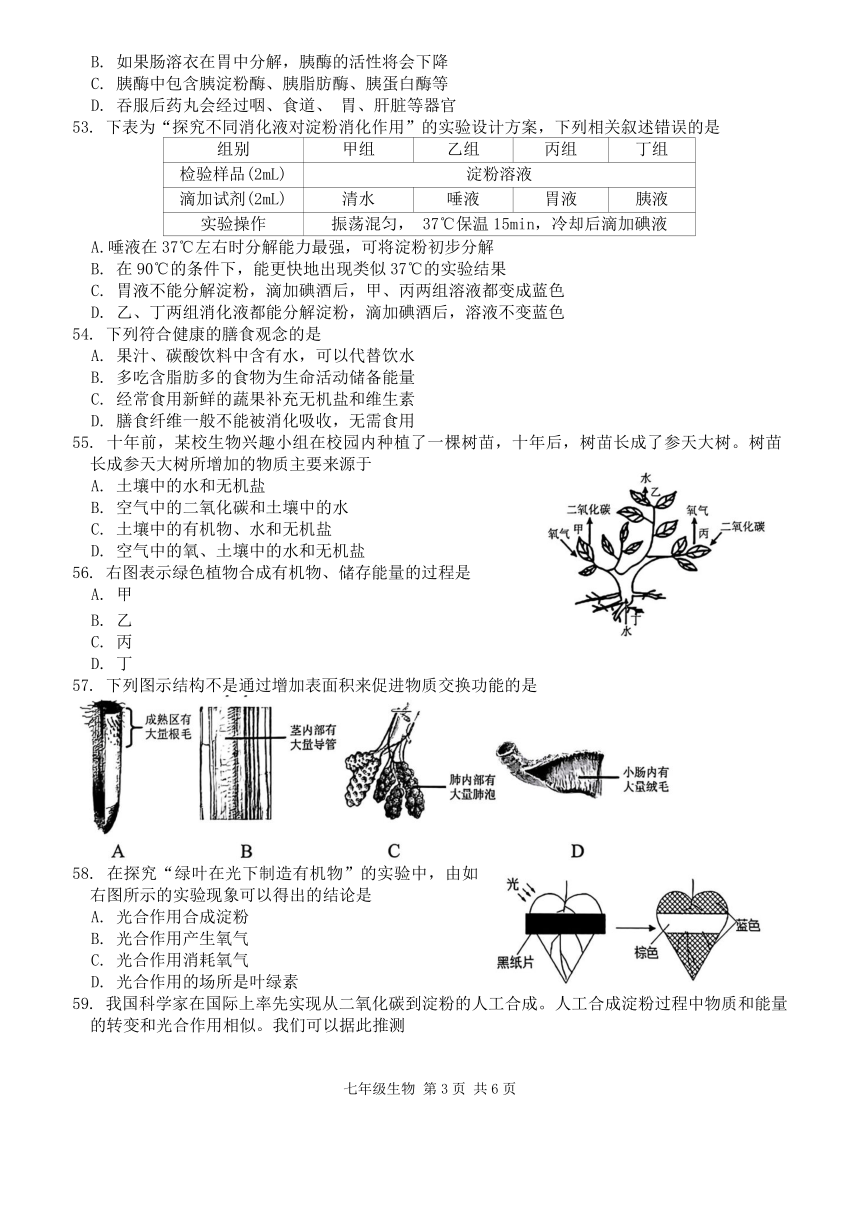

52.某药厂生产的多酶片为复方制剂,具有糖衣和肠溶衣双层包衣片,外层为胃蛋白酶、内层为胰酶,适应症为用于消化不良、食欲缺乏。右图为多酶片结构示意图。下列说法错误的是

A. 多酶片中胃蛋白酶在胃释放,胰酶在小肠释放

七年级生物 第2页 共6页

B. 如果肠溶衣在胃中分解,胰酶的活性将会下降

C. 胰酶中包含胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶等

D. 吞服后药丸会经过咽、食道、 胃、肝脏等器官

53. 下表为“探究不同消化液对淀粉消化作用”的实验设计方案,下列相关叙述错误的是

组别 甲组 乙组 丙组 丁组

检验样品(2mL) 淀粉溶液

滴加试剂(2mL) 清水 唾液 胃液 胰液

实验操作 振荡混匀, 37℃保温15min,冷却后滴加碘液

A.唾液在37℃左右时分解能力最强,可将淀粉初步分解

B. 在90℃的条件下,能更快地出现类似37℃的实验结果

C. 胃液不能分解淀粉,滴加碘酒后,甲、丙两组溶液都变成蓝色

D. 乙、丁两组消化液都能分解淀粉,滴加碘酒后,溶液不变蓝色

54. 下列符合健康的膳食观念的是

A. 果汁、碳酸饮料中含有水,可以代替饮水

B. 多吃含脂肪多的食物为生命活动储备能量

C. 经常食用新鲜的蔬果补充无机盐和维生素

D. 膳食纤维一般不能被消化吸收,无需食用

55. 十年前,某校生物兴趣小组在校园内种植了一棵树苗,十年后,树苗长成了参天大树。树苗长成参天大树所增加的物质主要来源于

A. 土壤中的水和无机盐

B. 空气中的二氧化碳和土壤中的水

C. 土壤中的有机物、水和无机盐

D. 空气中的氧、土壤中的水和无机盐

56. 右图表示绿色植物合成有机物、储存能量的过程是

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

57. 下列图示结构不是通过增加表面积来促进物质交换功能的是

58. 在探究“绿叶在光下制造有机物”的实验中,由如右图所示的实验现象可以得出的结论是

A. 光合作用合成淀粉

B. 光合作用产生氧气

C. 光合作用消耗氧气

D. 光合作用的场所是叶绿素

59. 我国科学家在国际上率先实现从二氧化碳到淀粉的人工合成。人工合成淀粉过程中物质和能量的转变和光合作用相似。我们可以据此推测

七年级生物 第3页 共6页

A. 二氧化碳是人工合成淀粉的原料

B. 人工合成的淀粉在白纸上留下油斑

C. 人工合成途径将化学能转化为光能

D. 人类从此不再需要保护生态环境

60. 《齐民要术》中提到种植作物要“正其行,通其风”。意思是要根据当地的“风向”选好“行向”保持适当行距,以利于空气流通。该做法促进光合作用的原理是

A. 增加二氧化碳浓度 B. 延长光照时间

C. 增加叶绿体的含量 D. 促进水分吸收

61.“庄稼一枝花,全靠肥当家”,某农户由于过量施肥,导致植物萎蔫,此时如果大量浇水则能使植物恢复吸水,原因是

A. 过量施肥提高了土壤中有机物的含量

B. 大量浇水降低了土壤中有机物的含量

C. 过量施肥促进根对水和无机盐的吸收

D. 大量浇水使土壤溶液浓度低于根毛细胞内溶液浓度

62. 为探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组设计了如下图所示的实验装置和主要操作步骤。下列叙述错误的是

A. 甲装置实验前暗处理的目的是将叶片内的淀粉运走耗尽

B. 乙装置收集的气体可以使带火星的细木条复燃

C. 丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊

D. 丁装置实验现象说明萌发的种子呼吸作用产生了氧气

63. 下列生产生活的措施中,利用了促进植物呼吸作用原理的是

A. 粮仓内充加二氧化碳 B. 晚上降低大棚的温度

C. 晒干小麦种子后入库 D. 在田间进行中耕松土

64. 下列关于人体组织细胞在呼吸作用过程中释放的能量,描述错误的是

A. 一部分转化成热能,用来维持体温

B. 全部以热能的形式散失到了空气中

C. ATP 是生命活动能量的直接来源

D. 一部分以化学能的形式储存在 ATP 中

65. 右图是某同学利用毛线、乒乓球、吸管等材料制作的肺泡模型。其中红色和蓝色毛线模拟肺泡周围的毛细血管。下列说法错误的是

A. 吸管连接乒乓球模拟支气管末端有很多肺泡

B. 模型的不足之处是毛线是实心的,而毛细血管是中空的

C. 两种颜色的“毛细血管”中氧气的含量相等

D. 肺泡外面包绕着毛细血管有利于气体交换

七年级生物 第4页 共6页

第二部分:非选择题(共15分)

66. (3.5 分) 某生物兴趣小组开展了探究外界因素对生态系统稳定的影响的实验,实验装置如右图所示(将A、B瓶置于有光条件下,C瓶用不透光的盒子罩住) 。据此回答相关问题。

(1) 探究“光对生态系统的稳定性是否有影响”时,实验变量是光,应选择 ▲ 瓶与 B 瓶进行对照。

(2) 该实验探究▲ (填“能”或“不能”) 得出“光对生态系统的稳定性有影响”的结论。

(3) A 瓶还缺少▲ 者,不能看作一个完整的生态系统。B瓶是一个完整的生态系统,泥沙中肉眼看不见的微生物大多是▲ 者,也是生态系统中不可缺少的成分之一。

(4) 虾和螺蛳都以金鱼藻为食,两者是 ▲ 关系。

(5)在A、B、C三个生态瓶中,生态系统维持时间最长的应该是▲ 瓶。该生态系统要长期维持稳定,则生产者的数量要比消费者 ▲ 。

67.(2.5分)小麦粉是细粮,玉米面是粗粮。粗细粮合理搭配是合理膳食的原则之一。随着人们健康生活意识的不断提高,很多中老年人把多种谷物搭配成杂粮来食用。研究者用红豆、薏米等多种谷物配制成杂粮粉,对比每100g杂粮粉、小麦粉、玉米面中的主要营养成分及含量,制成下表。

蛋白质/g 糖类/g 脂肪/g 钙/mg 膳食纤维/g

小麦粉 9.9 74.6 1.8 38 0.6

玉米面 12.4 66.7 4.6 120 1.5

杂粮粉 27.9 54.7 1.4 386 6.2

(1)上表中的 ▲ 分子小,结构简单,不需要消化,可以被人体直接吸收。绝大多数 ▲ 不能被人体消化吸收,但能促进肠道的蠕动,使肠道内的有害物质迅速排出,有利于中老年人的身体健康。

(2)杂粮粉中蛋白质含量较高, 蛋白质在 ▲ 中被初步分解, 最终在 ▲ 内被分解为氨基酸。

(3)杂粮中维生素C 含量很低。维生素 C能增强人体对疾病的抵抗能力,长期缺乏维生素C会得坏血病。所以,中老年人还要增加 ▲ 等食物的摄入。

68.(3分)小肠是人体消化和吸收营养物质的主要器官。微塑料是指直径小于5mm的塑料颗粒,难以被降解,可通过多种途径进入生物体内。为研究微塑料对小肠的影响,研究人员利用小鼠进行了研究,实验处理及结果如下表。

组别 饲喂方式 体重增长值/g·只-

对照组 7.34

实验组 每日饲喂含3%微塑料的普通饲料 -0.12

(1) 与实验组相比较,对照组的饲喂方式应该是每日饲喂等量的 ▲ 。

(2) 根据实验结果,研究人员推测可能是微塑料导致小鼠小肠绒毛上皮细胞受损,进而引起小鼠体重下降。研究人员将对照组小鼠的一段小肠切片后制成标本进行显微观察。如果想要将图1中圆圈部分移到视野的中央,应将标本向 ▲ 移动。如果想要进一步放大观察,还应旋转 ▲ 将低倍物镜更换为高倍物镜。

(3) 进一步观察发现对照组小鼠的小肠绒毛细长,排列整齐,刷状缘清晰。将小肠绒毛上皮细胞与口腔上皮细胞的形态进行比较(图2),推测刷状缘可能与小肠的 ▲

七年级生物 第5页 共6页

(填“消化”或“吸收”)功能相适应。与对照组相比较,实验组小鼠小肠绒毛长度变短,顶端破裂,形态不清晰。上述证据 ▲ (填“支持”或“不支持”)微塑料导致小鼠小肠绒毛上皮细胞受损,进而引起小鼠体重下降的主张。

(4)微塑料还会对环境造成污染,下列关于微塑料的说法错误的是 ▲ 。

A. 微塑料可能会沿着食物链不断富集

B. 微塑料对小鼠的体重增长起抑制作用

C. 对塑料垃圾分类回收能减少对环境的危害

D. 在南极洲的生物体内不可能有微塑料存在

69.(3分) 走进黄桥现代农业产业园,映入眼帘的是连片的千亩蔬菜大棚。一排排日光温室大棚,犹如牢固的营帐驻扎在肥沃的土地上,甚是壮观。大棚蔬菜成了农民增收的“聚宝盆”,棚内果蔬生机盎然长势喜人,图I中A、B、C分别表示进出植物的某些物质,图Ⅱ为农作物在晴朗的一天中呼吸作用和光合作用的变化曲线。请根据所学分析并回答以下问题:

(1) 图I中的水是通过 ▲ 管运输到叶的,图I表示光合作用的物质转变,物质 C 表示 ▲ ,叶肉细胞进行光合作用的场所是 ▲ ,图II中乙的活动强度始终大于零,该曲线代表 ▲ 作用。

(2) 比较甲、乙活动强度的大小,可以发现e点之后植物体内有机物的量在 ▲ (填“增加”或“减少”) 。

(3) 新鲜萝卜存放时间长了会空心,这一现象与图Ⅱ中曲线 ▲ 代表的生理活动有关。

70.(3分) 近年来,户外徒步成为一种时尚,这种简单易行的有氧运动健身方式深受人们的喜爱。有氧运动过程中,人体内气体交换过程如图1,图中A、B、C、D、E 表示血管。图2中的甲、乙表示模拟膈肌运动的装置,据图回答下列问题。

(1) 徒步运动过程中,图1所示人体从外界吸入的 ▲ ,在肺泡处通过扩散作用进入血液,然后通过血液循环输送到骨骼肌。该气体进入骨骼肌细胞后分解有机物释放的 ▲ 为徒步运动提供动力。

(2) E 血管中的氧气含量比D血管中 ▲ (填“低”或“高”)。

(3)图2中的乙模拟的是人体徒步过程中 ▲ (填“吸气”或“呼气”)时膈肌的运动情况。此时,膈肌处于 ▲ (填“收缩”或“舒张”) 状态, 膈顶部 ▲ (填“上升”或“下降”)。

生物学试题

(考试时间: 45分钟; 满分: 30分)

第一部分 选择题(共 15分)

注意:下列各题的四个选项中,只有一项最符合题目的要求。(每小题0.5 分)

36. 观察是科学探究的基本方法之一。朱自清观察到春天小草的变化,写下了“小草偷偷地从土地里钻出来,嫩嫩的,绿绿的”的文字。这句话主要体现了小草能

A. 吸收有机物 B. 生长发育

C. 进行呼吸 D. 排出废物

37. 右图是显微镜结构图,关于显微镜结构或操作的描述正确的是

A. 对光时转动⑦可调节亮度

B. 转动③可使物像变得清晰

C. 能放大物像的结构是⑤⑥

D. 视野较暗时应选用小光圈

38. 在使用显微镜的过程中,经常会遇到一些问题,下列问题与解决措施不对应的是

A. 视野比较暗——选用大光圈 B. 视野有污点——擦拭反光镜

C. 物像比较小——换高倍物镜 D. 物像模糊——转细准焦螺旋

39. 小明想要知道植物体的哪些结构具有运输水分的功能,用红墨水将清水染红,把百合花插入其中,一段时间后观察花瓣和叶的颜色变化。他采取的探究方法主要有

A. 观察和实验 B. 调查和测量 C. 控制变量法 D. 模型建构法

40. 播种在干旱土壤里的种子很难萌发,主要原因是缺少种子萌发所需的

A. 水分 B. 空气 C. 适宜的温度 D. 阳光

41. 把燕麦放在暗室中,仅留一个窗口透光。燕麦的胚芽鞘出现向光弯曲生长的现象。下列说法错误的是

A. 光照是影响这一现象主要的非生物因素

B. 胚芽鞘向光弯曲生长有利于燕麦光合作用

C. 该实例说明环境能够影响植物的生长发育

D. 该实例说明生物能够影响环境

42.古诗是中华传统文化中重要的组成部分,有些还蕴含着许多生物学知识。下列诗句体现生物因素对生物影响的是

A. 西湖春色归,春水绿于染 B. 种豆南山下,草盛豆苗稀

C. 离离原上草,一岁一枯荣 D. 野火烧不尽,春风吹又生

43. 小明猜测种子的萌发需要阳光。为探究“光照与蚕豆种子萌发的关系”,他设计了下表所示的实验方案并进行了实验。下列说法正确的是

组别 种子数量/粒 温度/℃ 光照 空气 水分 实验结果

甲 1 25 有光 通风 适量 未萌发

乙 1 25 无光 通风 无水 未萌发

A. 符合单一变量原则,实验结果是可靠的

B. 通过增加种子数量能减少实验的偶然性

七年级生物 第1页 共6页

C. 应该把乙组的“无光”修改为“有光”

D. 甲组实验结果不符合预期,应改为萌发

44. 某小组在“探究不同植被对空气湿度的影响”实验中,得到如右图所示实验结果。下列相关判断正确的是

组别 裸地组 草坪组 灌木丛组

空气湿度的平均值 55.9% 63.7% 69.7%

45.下列各项中,能看作一个生态系统的是

A. 一个池塘中所有的草本植物和木本植物

B. 一个池塘中所有的植物、动物和微生物

C. 一个池塘中所有生物及其生活的无机环境

D. 一个池塘中所有生产者和消费者

46.具有调节气候、蓄洪防洪、降解污染的功能,被人们称为“地球的肾”的是

A. 海洋生态系统 B. 陆地生态系统 C. 湿地生态系统 D. 热带雨林生态系统

47. 地球表面所有生物与它们所生存的环境共同构成的生态系统是

A. 水域生态系统 B. 陆地生态系统 C. 自然生态系统 D. 生物圈

48. 某草原生态系统中的食物网如右图所示,相关叙述正确的是

A. 该食物网中包含4条食物链

B. 最短的食物链是“兔→狐”

C. 鹰生命活动需要的能量最终来自太阳能

D. 若受到重金属污染,体内重金属积累最多的是草

49. 施加氨肥有利于草莓植株的生长,草莓根尖中吸收氨肥的主要部位是

50. 某草原生态系统结构比较简单,存在食物链“草→羊→狼”,若狼被人类大量捕杀,一段时间内羊的数量变化曲线是

51. 宣堡小馄饨是泰兴市传统名小吃,以皮薄、汤鲜、味美著称。在小麦面粉中加入适量水揉透后擀制成擀皮,将瘦肉剁碎成茸后加入多种调味品做成拌馅。对馄饨中的营养成分及其与人体健康关系的分析,错误的是

A. 可以用碘酒鉴定擀皮中是否有淀粉 B. 拌馅中的蛋白质是建造身体的原料

C. 擀皮和拌馅都能够为人体提供能量 D. 宣堡小馄饨味道鲜美,可暴饮暴食

52.某药厂生产的多酶片为复方制剂,具有糖衣和肠溶衣双层包衣片,外层为胃蛋白酶、内层为胰酶,适应症为用于消化不良、食欲缺乏。右图为多酶片结构示意图。下列说法错误的是

A. 多酶片中胃蛋白酶在胃释放,胰酶在小肠释放

七年级生物 第2页 共6页

B. 如果肠溶衣在胃中分解,胰酶的活性将会下降

C. 胰酶中包含胰淀粉酶、胰脂肪酶、胰蛋白酶等

D. 吞服后药丸会经过咽、食道、 胃、肝脏等器官

53. 下表为“探究不同消化液对淀粉消化作用”的实验设计方案,下列相关叙述错误的是

组别 甲组 乙组 丙组 丁组

检验样品(2mL) 淀粉溶液

滴加试剂(2mL) 清水 唾液 胃液 胰液

实验操作 振荡混匀, 37℃保温15min,冷却后滴加碘液

A.唾液在37℃左右时分解能力最强,可将淀粉初步分解

B. 在90℃的条件下,能更快地出现类似37℃的实验结果

C. 胃液不能分解淀粉,滴加碘酒后,甲、丙两组溶液都变成蓝色

D. 乙、丁两组消化液都能分解淀粉,滴加碘酒后,溶液不变蓝色

54. 下列符合健康的膳食观念的是

A. 果汁、碳酸饮料中含有水,可以代替饮水

B. 多吃含脂肪多的食物为生命活动储备能量

C. 经常食用新鲜的蔬果补充无机盐和维生素

D. 膳食纤维一般不能被消化吸收,无需食用

55. 十年前,某校生物兴趣小组在校园内种植了一棵树苗,十年后,树苗长成了参天大树。树苗长成参天大树所增加的物质主要来源于

A. 土壤中的水和无机盐

B. 空气中的二氧化碳和土壤中的水

C. 土壤中的有机物、水和无机盐

D. 空气中的氧、土壤中的水和无机盐

56. 右图表示绿色植物合成有机物、储存能量的过程是

A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

57. 下列图示结构不是通过增加表面积来促进物质交换功能的是

58. 在探究“绿叶在光下制造有机物”的实验中,由如右图所示的实验现象可以得出的结论是

A. 光合作用合成淀粉

B. 光合作用产生氧气

C. 光合作用消耗氧气

D. 光合作用的场所是叶绿素

59. 我国科学家在国际上率先实现从二氧化碳到淀粉的人工合成。人工合成淀粉过程中物质和能量的转变和光合作用相似。我们可以据此推测

七年级生物 第3页 共6页

A. 二氧化碳是人工合成淀粉的原料

B. 人工合成的淀粉在白纸上留下油斑

C. 人工合成途径将化学能转化为光能

D. 人类从此不再需要保护生态环境

60. 《齐民要术》中提到种植作物要“正其行,通其风”。意思是要根据当地的“风向”选好“行向”保持适当行距,以利于空气流通。该做法促进光合作用的原理是

A. 增加二氧化碳浓度 B. 延长光照时间

C. 增加叶绿体的含量 D. 促进水分吸收

61.“庄稼一枝花,全靠肥当家”,某农户由于过量施肥,导致植物萎蔫,此时如果大量浇水则能使植物恢复吸水,原因是

A. 过量施肥提高了土壤中有机物的含量

B. 大量浇水降低了土壤中有机物的含量

C. 过量施肥促进根对水和无机盐的吸收

D. 大量浇水使土壤溶液浓度低于根毛细胞内溶液浓度

62. 为探究绿色植物和种子的生命活动,某兴趣小组设计了如下图所示的实验装置和主要操作步骤。下列叙述错误的是

A. 甲装置实验前暗处理的目的是将叶片内的淀粉运走耗尽

B. 乙装置收集的气体可以使带火星的细木条复燃

C. 丙装置观察到的现象是澄清的石灰水变浑浊

D. 丁装置实验现象说明萌发的种子呼吸作用产生了氧气

63. 下列生产生活的措施中,利用了促进植物呼吸作用原理的是

A. 粮仓内充加二氧化碳 B. 晚上降低大棚的温度

C. 晒干小麦种子后入库 D. 在田间进行中耕松土

64. 下列关于人体组织细胞在呼吸作用过程中释放的能量,描述错误的是

A. 一部分转化成热能,用来维持体温

B. 全部以热能的形式散失到了空气中

C. ATP 是生命活动能量的直接来源

D. 一部分以化学能的形式储存在 ATP 中

65. 右图是某同学利用毛线、乒乓球、吸管等材料制作的肺泡模型。其中红色和蓝色毛线模拟肺泡周围的毛细血管。下列说法错误的是

A. 吸管连接乒乓球模拟支气管末端有很多肺泡

B. 模型的不足之处是毛线是实心的,而毛细血管是中空的

C. 两种颜色的“毛细血管”中氧气的含量相等

D. 肺泡外面包绕着毛细血管有利于气体交换

七年级生物 第4页 共6页

第二部分:非选择题(共15分)

66. (3.5 分) 某生物兴趣小组开展了探究外界因素对生态系统稳定的影响的实验,实验装置如右图所示(将A、B瓶置于有光条件下,C瓶用不透光的盒子罩住) 。据此回答相关问题。

(1) 探究“光对生态系统的稳定性是否有影响”时,实验变量是光,应选择 ▲ 瓶与 B 瓶进行对照。

(2) 该实验探究▲ (填“能”或“不能”) 得出“光对生态系统的稳定性有影响”的结论。

(3) A 瓶还缺少▲ 者,不能看作一个完整的生态系统。B瓶是一个完整的生态系统,泥沙中肉眼看不见的微生物大多是▲ 者,也是生态系统中不可缺少的成分之一。

(4) 虾和螺蛳都以金鱼藻为食,两者是 ▲ 关系。

(5)在A、B、C三个生态瓶中,生态系统维持时间最长的应该是▲ 瓶。该生态系统要长期维持稳定,则生产者的数量要比消费者 ▲ 。

67.(2.5分)小麦粉是细粮,玉米面是粗粮。粗细粮合理搭配是合理膳食的原则之一。随着人们健康生活意识的不断提高,很多中老年人把多种谷物搭配成杂粮来食用。研究者用红豆、薏米等多种谷物配制成杂粮粉,对比每100g杂粮粉、小麦粉、玉米面中的主要营养成分及含量,制成下表。

蛋白质/g 糖类/g 脂肪/g 钙/mg 膳食纤维/g

小麦粉 9.9 74.6 1.8 38 0.6

玉米面 12.4 66.7 4.6 120 1.5

杂粮粉 27.9 54.7 1.4 386 6.2

(1)上表中的 ▲ 分子小,结构简单,不需要消化,可以被人体直接吸收。绝大多数 ▲ 不能被人体消化吸收,但能促进肠道的蠕动,使肠道内的有害物质迅速排出,有利于中老年人的身体健康。

(2)杂粮粉中蛋白质含量较高, 蛋白质在 ▲ 中被初步分解, 最终在 ▲ 内被分解为氨基酸。

(3)杂粮中维生素C 含量很低。维生素 C能增强人体对疾病的抵抗能力,长期缺乏维生素C会得坏血病。所以,中老年人还要增加 ▲ 等食物的摄入。

68.(3分)小肠是人体消化和吸收营养物质的主要器官。微塑料是指直径小于5mm的塑料颗粒,难以被降解,可通过多种途径进入生物体内。为研究微塑料对小肠的影响,研究人员利用小鼠进行了研究,实验处理及结果如下表。

组别 饲喂方式 体重增长值/g·只-

对照组 7.34

实验组 每日饲喂含3%微塑料的普通饲料 -0.12

(1) 与实验组相比较,对照组的饲喂方式应该是每日饲喂等量的 ▲ 。

(2) 根据实验结果,研究人员推测可能是微塑料导致小鼠小肠绒毛上皮细胞受损,进而引起小鼠体重下降。研究人员将对照组小鼠的一段小肠切片后制成标本进行显微观察。如果想要将图1中圆圈部分移到视野的中央,应将标本向 ▲ 移动。如果想要进一步放大观察,还应旋转 ▲ 将低倍物镜更换为高倍物镜。

(3) 进一步观察发现对照组小鼠的小肠绒毛细长,排列整齐,刷状缘清晰。将小肠绒毛上皮细胞与口腔上皮细胞的形态进行比较(图2),推测刷状缘可能与小肠的 ▲

七年级生物 第5页 共6页

(填“消化”或“吸收”)功能相适应。与对照组相比较,实验组小鼠小肠绒毛长度变短,顶端破裂,形态不清晰。上述证据 ▲ (填“支持”或“不支持”)微塑料导致小鼠小肠绒毛上皮细胞受损,进而引起小鼠体重下降的主张。

(4)微塑料还会对环境造成污染,下列关于微塑料的说法错误的是 ▲ 。

A. 微塑料可能会沿着食物链不断富集

B. 微塑料对小鼠的体重增长起抑制作用

C. 对塑料垃圾分类回收能减少对环境的危害

D. 在南极洲的生物体内不可能有微塑料存在

69.(3分) 走进黄桥现代农业产业园,映入眼帘的是连片的千亩蔬菜大棚。一排排日光温室大棚,犹如牢固的营帐驻扎在肥沃的土地上,甚是壮观。大棚蔬菜成了农民增收的“聚宝盆”,棚内果蔬生机盎然长势喜人,图I中A、B、C分别表示进出植物的某些物质,图Ⅱ为农作物在晴朗的一天中呼吸作用和光合作用的变化曲线。请根据所学分析并回答以下问题:

(1) 图I中的水是通过 ▲ 管运输到叶的,图I表示光合作用的物质转变,物质 C 表示 ▲ ,叶肉细胞进行光合作用的场所是 ▲ ,图II中乙的活动强度始终大于零,该曲线代表 ▲ 作用。

(2) 比较甲、乙活动强度的大小,可以发现e点之后植物体内有机物的量在 ▲ (填“增加”或“减少”) 。

(3) 新鲜萝卜存放时间长了会空心,这一现象与图Ⅱ中曲线 ▲ 代表的生理活动有关。

70.(3分) 近年来,户外徒步成为一种时尚,这种简单易行的有氧运动健身方式深受人们的喜爱。有氧运动过程中,人体内气体交换过程如图1,图中A、B、C、D、E 表示血管。图2中的甲、乙表示模拟膈肌运动的装置,据图回答下列问题。

(1) 徒步运动过程中,图1所示人体从外界吸入的 ▲ ,在肺泡处通过扩散作用进入血液,然后通过血液循环输送到骨骼肌。该气体进入骨骼肌细胞后分解有机物释放的 ▲ 为徒步运动提供动力。

(2) E 血管中的氧气含量比D血管中 ▲ (填“低”或“高”)。

(3)图2中的乙模拟的是人体徒步过程中 ▲ (填“吸气”或“呼气”)时膈肌的运动情况。此时,膈肌处于 ▲ (填“收缩”或“舒张”) 状态, 膈顶部 ▲ (填“上升”或“下降”)。

同课章节目录