陕西省渭南市蒲城县2023-2024学年七年级上学期期末历史试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 陕西省渭南市蒲城县2023-2024学年七年级上学期期末历史试卷(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 285.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-27 08:55:47 | ||

图片预览

文档简介

2023-2024学年陕西省渭南市蒲城县七年级(上)期末历史试卷

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,总计45分。每小题只有一个选项是符合题意的)

1.(3分)下列对于北京人的描述,正确的有( )

①已学会用火

②住干栏式房屋

③能够直立行走

④使用打制石器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

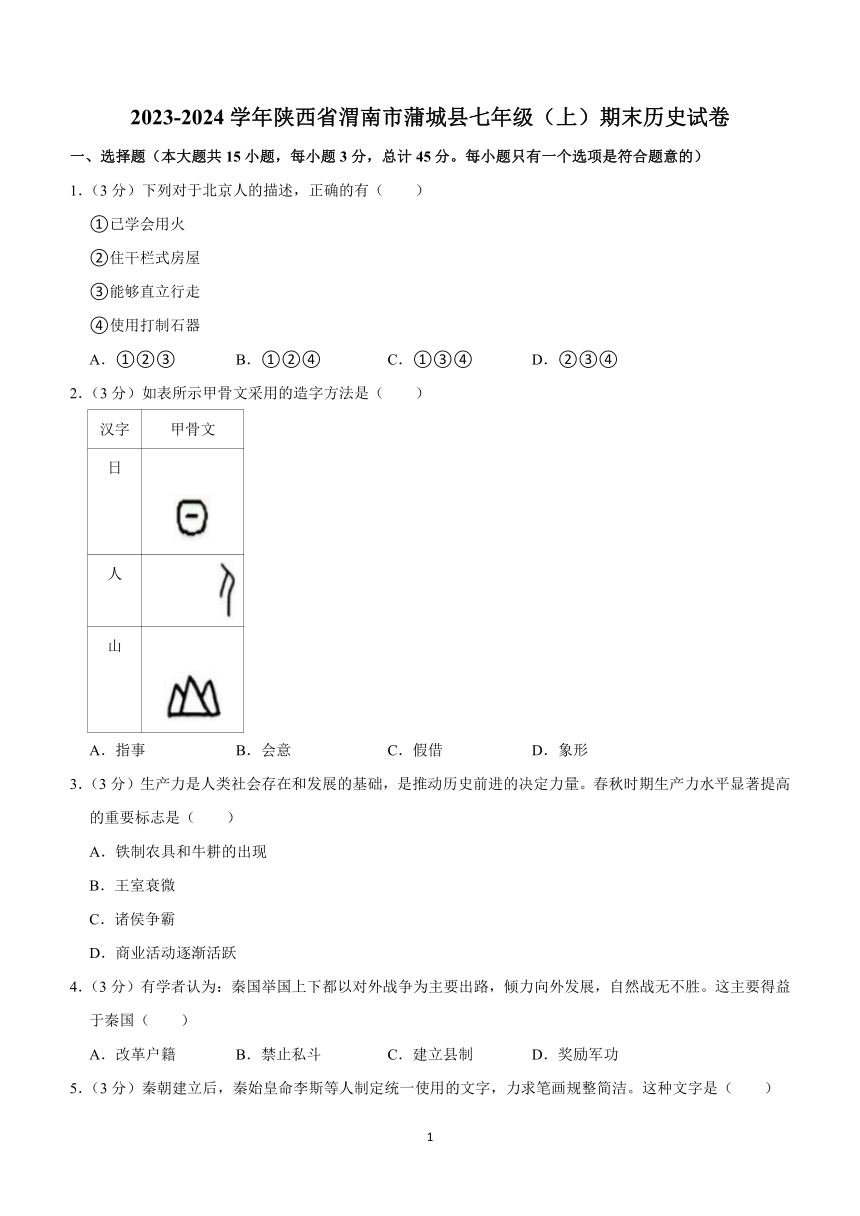

2.(3分)如表所示甲骨文采用的造字方法是( )

汉字 甲骨文

日

人

山

A.指事 B.会意 C.假借 D.象形

3.(3分)生产力是人类社会存在和发展的基础,是推动历史前进的决定力量。春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是( )

A.铁制农具和牛耕的出现

B.王室衰微

C.诸侯争霸

D.商业活动逐渐活跃

4.(3分)有学者认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这主要得益于秦国( )

A.改革户籍 B.禁止私斗 C.建立县制 D.奖励军功

5.(3分)秦朝建立后,秦始皇命李斯等人制定统一使用的文字,力求笔画规整简洁。这种文字是( )

A.金文 B.大篆 C.小篆 D.隶书

6.(3分)“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的根本原因是( )

A.秦朝的暴政 B.繁重的徭役

C.沉重的赋税 D.严酷的刑法

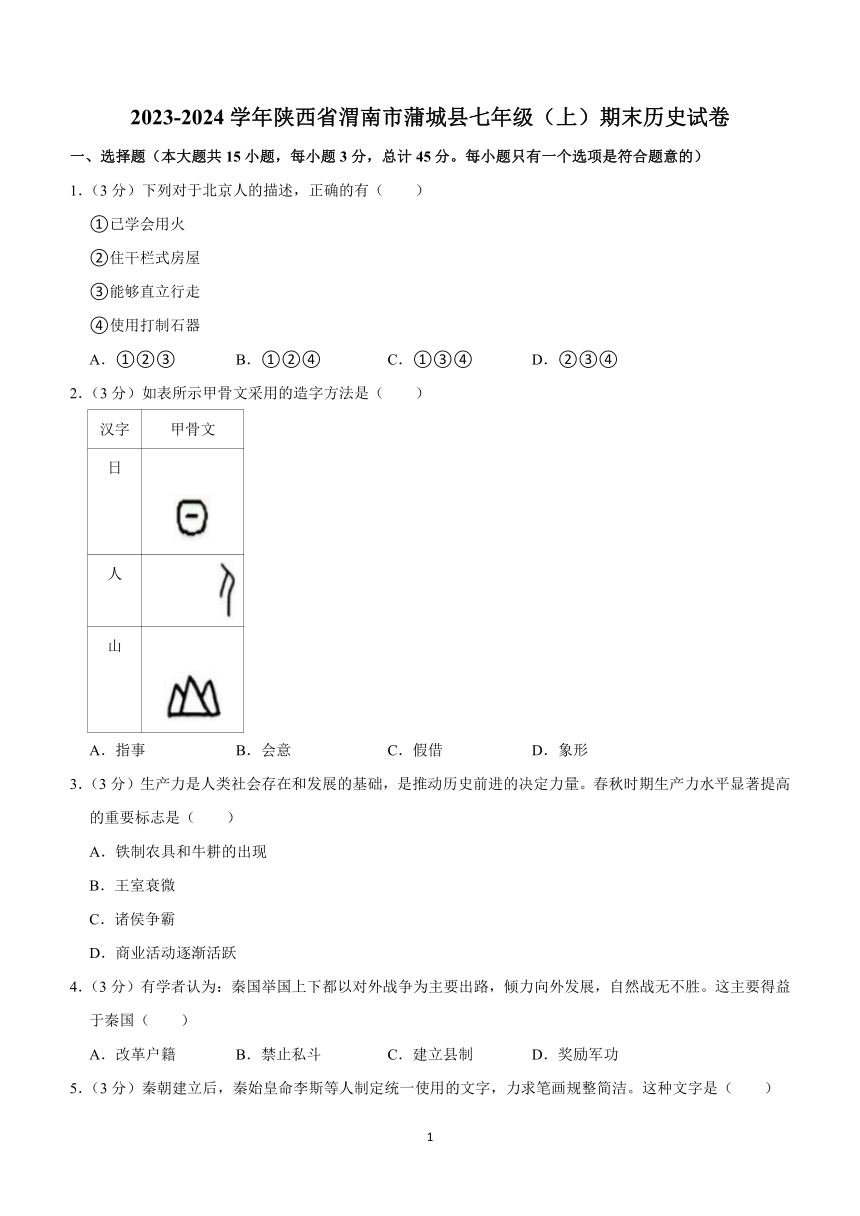

7.(3分)汉武帝时期,为解决如图中封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.确立察举制

C.派兵出击匈奴 D.设置西域都护

8.(3分)东汉末年,黄巾起义历时9个月,沉重打击东汉的统治( )

A.陈胜 B.吴广 C.王莽 D.张角

9.(3分)今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

10.(3分)“蔡伦墓祠位于陕西省汉中市洋县城东10公里的龙亭镇,千百年来,这里一直是海内外一切追求文明与进步的人们参观朝拜的圣地。”蔡伦受到世界如此尊敬( )

A.修建了都江堰 B.开凿了灵渠

C.改进了造纸术 D.开通了丝绸之路

11.(3分)曹操在这次战争中以少量的兵力战胜了袁绍的数十万大军,为其后占据北方、发展势力打下了基础。上述材料中的“这次战争”指的是( )

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.阪泉之战

12.(3分)420﹣589年,中国南方相继建立起四个朝代,它们都定都在建康( )

A.韩、燕、赵、魏 B.宋、齐、梁、陈

C.前秦、齐、梁、北周 D.宋、齐、北齐、北周

13.(3分)西晋各地的封王为争夺中央政权,相互混战,造成社会混乱( )

A.“八王之乱”之后 B.七国之乱之后

C.大泽乡起义之后 D.“国人暴动”之后

14.(3分)党中央和国务院非常重视“三农”问题,“科技兴农”已成为农村致富奔小康的重要战略。早在北朝时期我国就出现了一部完整的农书,它是( )

A.《道德经》 B.《齐民要术》

C.《水经注》 D.《九章算术》

15.(3分)三国两晋南北朝时期人才辈出。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”诗句描述的是当时哪位历史人物( )

A.李时珍 B.祖冲之 C.顾恺之 D.郦道元

二、非选择题(本大题共3小题,总计55分)

16.(17分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,而封建经济的发展又反过来促进了文化的进一步繁荣,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的“学在民间”。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二:从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,无不染儒风,最终都成为儒学的教化之地。正是在儒学的传播过程中,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华民族民族观的影响》

(1)(4分)结合所学知识,指出孔子的核心思想。根据材料一,简述百家争鸣的历史意义。

(2)(6分)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因。概括西汉儒学传播的历史影响。

(3)(7分)综合上述材料并结合所学知识,你认为作为新时代的中学生,应该如何传承和发扬中华优秀传统文化?

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:文帝、景帝统治时期,继续“与民休息”。文帝重视农业,十三年(公元前167年);景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,促进了社会经济的发展。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三:元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令“悉令郡国毋铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,据《盐铁论》记载,“武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸。”

——摘编自《汉武帝时期的币制改革》

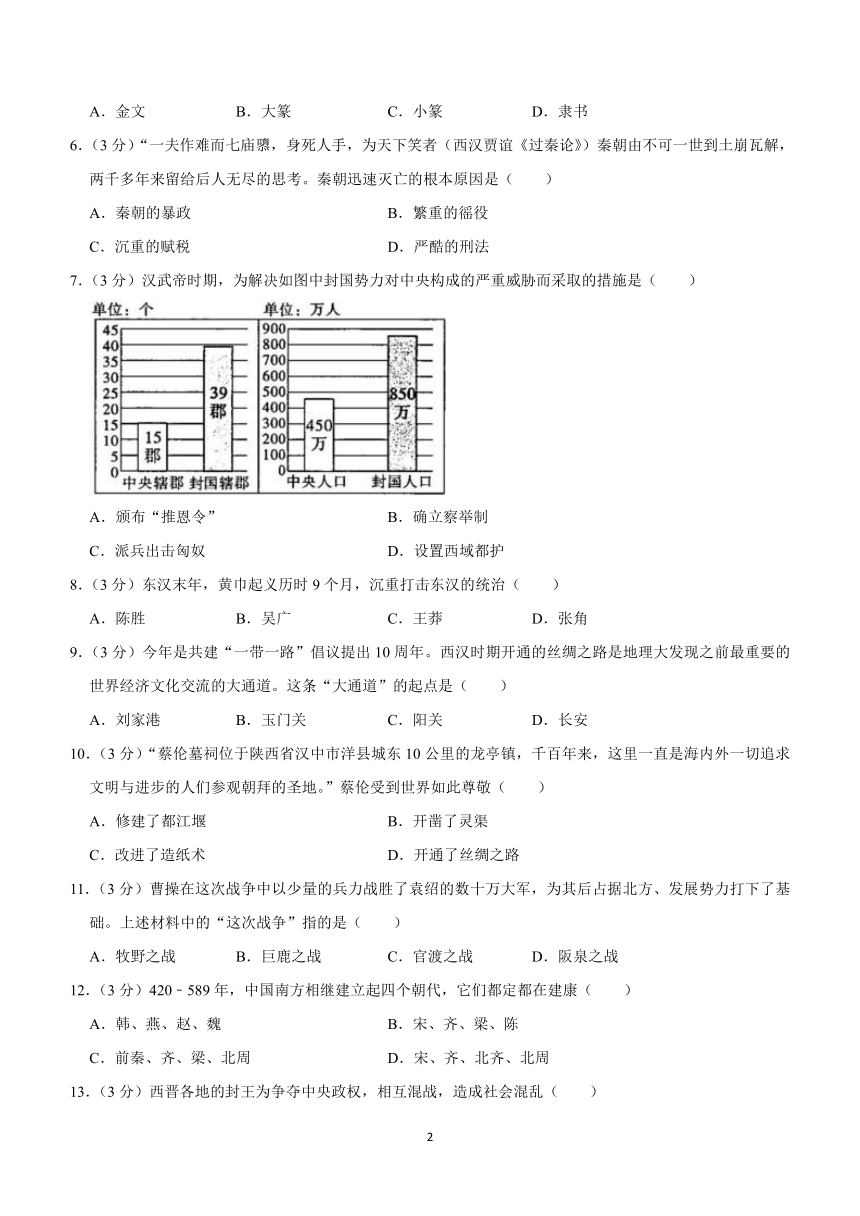

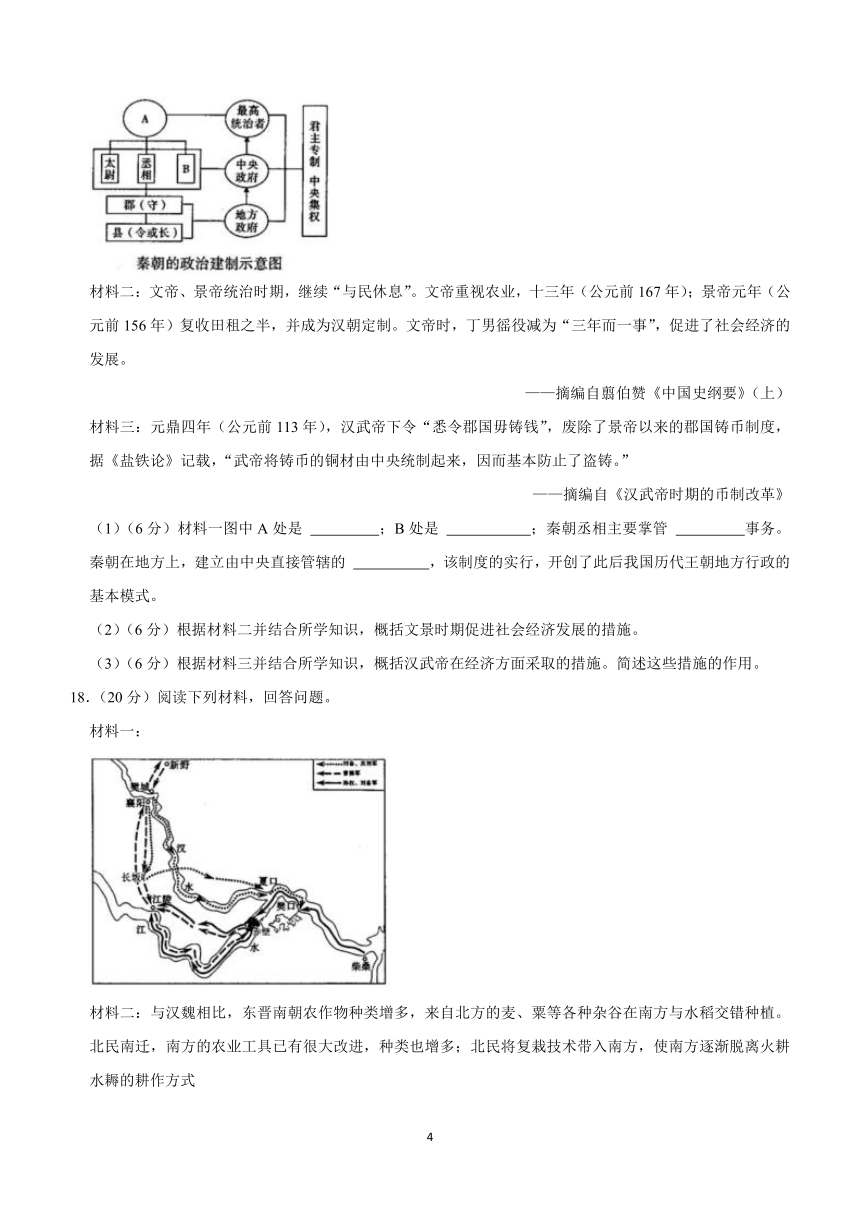

(1)(6分)材料一图中A处是 ;B处是 ;秦朝丞相主要掌管 事务。秦朝在地方上,建立由中央直接管辖的 ,该制度的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)(6分)根据材料二并结合所学知识,概括文景时期促进社会经济发展的措施。

(3)(6分)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝在经济方面采取的措施。简述这些措施的作用。

18.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多,来自北方的麦、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植。北民南迁,南方的农业工具已有很大改进,种类也增多;北民将复栽技术带入南方,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式

——摘编自罗宗真《六朝时期的江南农业经济——兼论全国经济重心的开始南移》

材料三:经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了重生。在吸收了鲜卑各族文化后,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——摘编自焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

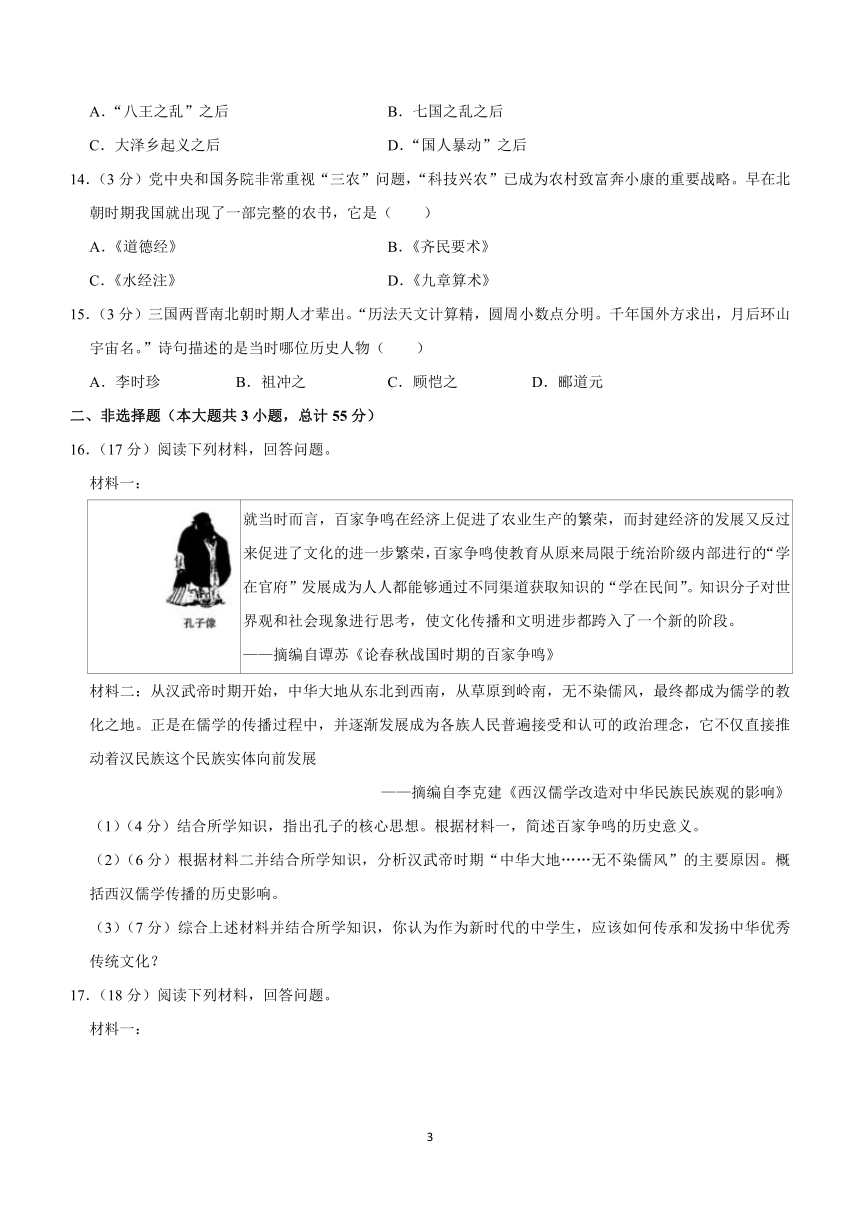

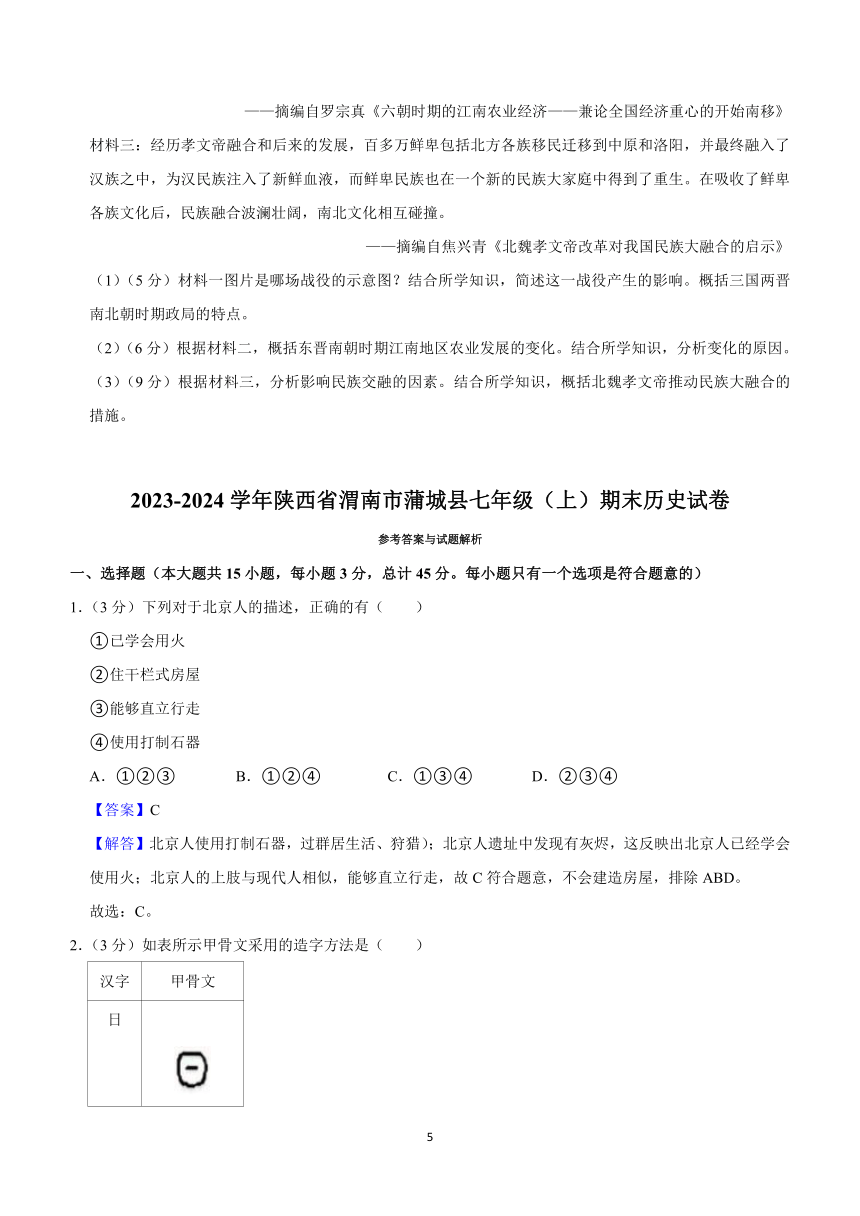

(1)(5分)材料一图片是哪场战役的示意图?结合所学知识,简述这一战役产生的影响。概括三国两晋南北朝时期政局的特点。

(2)(6分)根据材料二,概括东晋南朝时期江南地区农业发展的变化。结合所学知识,分析变化的原因。

(3)(9分)根据材料三,分析影响民族交融的因素。结合所学知识,概括北魏孝文帝推动民族大融合的措施。

2023-2024学年陕西省渭南市蒲城县七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,总计45分。每小题只有一个选项是符合题意的)

1.(3分)下列对于北京人的描述,正确的有( )

①已学会用火

②住干栏式房屋

③能够直立行走

④使用打制石器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】C

【解答】北京人使用打制石器,过群居生活、狩猎);北京人遗址中发现有灰烬,这反映出北京人已经学会使用火;北京人的上肢与现代人相似,能够直立行走,故C符合题意,不会建造房屋,排除ABD。

故选:C。

2.(3分)如表所示甲骨文采用的造字方法是( )

汉字 甲骨文

日

人

山

A.指事 B.会意 C.假借 D.象形

【答案】D

【解答】根据图示及所学可知,甲骨文使用象形、会意。最原始的造字方法是象形、线条把物体的外形特征勾画出来,故D正确,排除A,排除B,排除C。

故选:D。

3.(3分)生产力是人类社会存在和发展的基础,是推动历史前进的决定力量。春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是( )

A.铁制农具和牛耕的出现

B.王室衰微

C.诸侯争霸

D.商业活动逐渐活跃

【答案】A

【解答】春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是铁制农具和牛耕的出现。春秋后期,促进了农业上的深耕细作、扩大耕地创造了条件;BCD都不是春秋时期生产力水平显著提高的重要标志。

故选:A。

4.(3分)有学者认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这主要得益于秦国( )

A.改革户籍 B.禁止私斗 C.建立县制 D.奖励军功

【答案】D

【解答】根据所学知识可知,公元前356年,规定奖励军功,取得了对外战争的胜利;题目考查的是军事角度,由国君直接派官吏治理;改革户籍制度;严明法度;故ABC项是政治角度,故排除ABC项。

故选:D。

5.(3分)秦朝建立后,秦始皇命李斯等人制定统一使用的文字,力求笔画规整简洁。这种文字是( )

A.金文 B.大篆 C.小篆 D.隶书

【答案】C

【解答】战国时期,各国文字繁简不一、形体各有差异,秦始皇命丞相李斯等人统一文字,作为通用文字颁行全国。

故选:C。

6.(3分)“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的根本原因是( )

A.秦朝的暴政 B.繁重的徭役

C.沉重的赋税 D.严酷的刑法

【答案】A

【解答】秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点。他对农民征收沉重的赋税。他又连年在全国大规模征调民力服徭役和兵役,征伐南方调发了50万士卒。当时全国人口约2000万。农民阶级受到残酷的剥削和压迫,脱离农业生产。秦朝实行的法律非常严苛,即触犯法律,亲族和邻里都要受到牵连,有各种残害肢体的肉刑、腰斩。故秦朝迅速灭亡的根本原因是秦朝的暴政;BCD都是秦朝暴政的表现之一。

故选:A。

7.(3分)汉武帝时期,为解决如图中封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.确立察举制

C.派兵出击匈奴 D.设置西域都护

【答案】A

【解答】A.根据所学知识可知,为了解决汉初实行的“郡国并行制”导致的地方诸侯王势力膨胀,汉武帝采纳主父偃的建议,使诸侯王势力越分越小,故A正确;

B.“察举制”使选官制度,与题干涉及的解决地方诸侯王问题无关;

C.汉武帝时期派兵出击匈奴是为了解决北部边境地区的问题,与题干强调的封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施无关;

D.汉宣帝时期,在西域设置西域都护,故D错误。

故选:A。

8.(3分)东汉末年,黄巾起义历时9个月,沉重打击东汉的统治( )

A.陈胜 B.吴广 C.王莽 D.张角

【答案】D

【解答】根据所学知识,东汉末年,沉重打击了东汉的统治,D项正确,陈胜吴广起义是秦朝末年爆发的农民起义;结合所学知识可知,外戚王莽夺取政权,西汉灭亡。

故选:D。

9.(3分)今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

【答案】D

【解答】西汉时期,汉武帝派张骞出使西域,丝绸之路的路线是长安—河西走廊—西域—中亚—西亚—欧洲的大秦,故D符合题意,排除A、阳关是丝绸之路所经的地区,排除BC。

故选:D。

10.(3分)“蔡伦墓祠位于陕西省汉中市洋县城东10公里的龙亭镇,千百年来,这里一直是海内外一切追求文明与进步的人们参观朝拜的圣地。”蔡伦受到世界如此尊敬( )

A.修建了都江堰 B.开凿了灵渠

C.改进了造纸术 D.开通了丝绸之路

【答案】C

【解答】A.战国时期,秦国李冰修建了都江堰;

B.秦始皇统一六国后,为了加强对南方地方的控制,故B错误;

C.根据题干信息“蔡伦”并结合所学知识可知,东汉时期蔡伦在总结前人造纸经验的基础上,降低了造纸的成本,为人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出贡献;

D.汉武帝时期派张骞出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础。

故选:C。

11.(3分)曹操在这次战争中以少量的兵力战胜了袁绍的数十万大军,为其后占据北方、发展势力打下了基础。上述材料中的“这次战争”指的是( )

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.阪泉之战

【答案】C

【解答】依据所学知识可知,东汉末年军阀割据混战,袁绍和曹操在官渡进行大战,曹操用计火烧袁军粮草,大败袁绍,取得了官渡之战的胜利,之后曹操率军北渡黄河。C项正确,排除A项,排除B项,排除D项。

故选:C。

12.(3分)420﹣589年,中国南方相继建立起四个朝代,它们都定都在建康( )

A.韩、燕、赵、魏 B.宋、齐、梁、陈

C.前秦、齐、梁、北周 D.宋、齐、北齐、北周

【答案】B

【解答】420—589年,中国南方政权更迭频繁、齐、梁、陈四个王朝,历史上统称为“南朝”;排除ACD。

故选:B。

13.(3分)西晋各地的封王为争夺中央政权,相互混战,造成社会混乱( )

A.“八王之乱”之后 B.七国之乱之后

C.大泽乡起义之后 D.“国人暴动”之后

【答案】A

【解答】结合所学知识可知,八王之乱是一场统治集团内部为争夺中央政权而进行的战争,手握重兵的八个封王为了夺取中央政权,相互混战。这场内乱对社会造成巨大灾害,导致米价飞涨,西晋从此衰落,形成了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮;七国之乱发生在西汉时期;大泽乡起义发生在秦朝末年;“国人暴动”发生在周厉王时期。

故选:A。

14.(3分)党中央和国务院非常重视“三农”问题,“科技兴农”已成为农村致富奔小康的重要战略。早在北朝时期我国就出现了一部完整的农书,它是( )

A.《道德经》 B.《齐民要术》

C.《水经注》 D.《九章算术》

【答案】B

【解答】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,他编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书;《道德经》是春秋时期老子所著的哲学作品;《水经注》是北魏郦道元编写的地理著作;《九章算术》是中国古代第一部数学专著。

故选:B。

15.(3分)三国两晋南北朝时期人才辈出。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”诗句描述的是当时哪位历史人物( )

A.李时珍 B.祖冲之 C.顾恺之 D.郦道元

【答案】B

【解答】祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,即3.1415926和3.1415927之间。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,与现代天文科学测算的结果相比较。他制定出当时最先进的历法《大明历》、水碓磨。为了纪念祖冲之对世界科学文化做出的伟大贡献,国际天文学家联合会把月球上的一座环形山以他的名字命名,圆周小数点分明,月后环山宇宙名。

故选:B。

二、非选择题(本大题共3小题,总计55分)

16.(17分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,而封建经济的发展又反过来促进了文化的进一步繁荣,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的“学在民间”。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二:从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,无不染儒风,最终都成为儒学的教化之地。正是在儒学的传播过程中,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华民族民族观的影响》

(1)结合所学知识,指出孔子的核心思想。根据材料一,简述百家争鸣的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因。概括西汉儒学传播的历史影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,你认为作为新时代的中学生,应该如何传承和发扬中华优秀传统文化?

【答案】(1)“仁”。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)汉武帝实行罢黜百家,尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想;使儒家传统的“大一统”民族观日渐在人们头脑中生根,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展,而且也直接推动着中国古代各民族朝着中华民族这个民族实体向前发展。

(3)中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是最深厚的国家文化软实力,是中国特色社会主义根植的沃土,是我们坚定文化自信的力量源泉。作为中学生,我们好好学习,利用课堂学习和课外学习的机会,继承和发扬中国优秀传统文化,增长自己的见识,开阔自己的眼界,领略传统文化的无穷魅力。

【解答】(1)结合所学知识可知,孔子的核心思想是“仁”,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,并进一步推动了中国社会由奴隶制向封建制的过渡,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的‘学在官府’发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的‘学在民间’,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段”可知,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)根据材料二“从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,凡是中央王朝统治所及之地,最终都成为儒学的教化之地,儒家传统的‘大一统’民族观日渐在人们头脑中生根,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展,汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因是汉武帝实行罢黜百家,把儒家学说立为正统思想,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,而且也直接推动着中国古代各民族朝着中华民族这个民族实体向前发展。

(3)综合上述材料并结合所学知识可知,我认为作为新时代的中学生,是最深厚的国家文化软实力,是我们坚定文化自信的力量源泉,我们好好学习,继承和发扬中国优秀传统文化,开阔自己的眼界。

故答案为:

(1)“仁”。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础。

(2)汉武帝实行罢黜百家,尊崇儒术;使儒家传统的“大一统”民族观日渐在人们头脑中生根,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展。

(3)中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是最深厚的国家文化软实力,是我们坚定文化自信的力量源泉,我们好好学习,继承和发扬中国优秀传统文化,开阔自己的眼界。

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:文帝、景帝统治时期,继续“与民休息”。文帝重视农业,十三年(公元前167年);景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,促进了社会经济的发展。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三:元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令“悉令郡国毋铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,据《盐铁论》记载,“武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸。”

——摘编自《汉武帝时期的币制改革》

(1)材料一图中A处是 皇帝 ;B处是 御史大夫 ;秦朝丞相主要掌管 行政 事务。秦朝在地方上,建立由中央直接管辖的 郡县制 ,该制度的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括文景时期促进社会经济发展的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝在经济方面采取的措施。简述这些措施的作用。

【答案】(1)A:皇帝;B:御史大夫;行政事务;郡县制。

(2)措施:继续实行休养生息政策;重视农业生产,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(3)措施:将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。使国家的财政状况有了很大改善,基本防止了盗铸,为汉武帝许多政策的推行奠定了基础。

【解答】(1)根据材料“秦朝的政治建制示意图”结合所学知识可知,秦始皇开创了中央集权的政治体制。秦朝国家的最高统治者称为皇帝,总揽全国的一切军政大权,设有中央政权机构、太尉,分别掌管行政,最后的决断权由皇帝掌控;B处是御史大夫。秦朝在地方上,该制度的实行。

(2)根据材料二“文帝、景帝统治时期。文帝重视农业;景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制,丁男徭役减为‘三年而一事’,文景时期促进社会经济发展的措施有继续实行休养生息政策,进一步减轻赋税和徭役。

(3)根据材料三“元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令‘悉令郡国毋铸钱’,规定只能由中央政府下属机构铸造货币,‘武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸’”并结合所学知识概括可知,统一铸造五铢钱,基本防止了盗铸。

故答案为:

(1)A:皇帝;B:御史大夫;郡县制。

(2)措施:继续实行休养生息政策;重视农业生产,把田赋降到了三十税一。

(3)措施:将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,基本防止了盗铸。

18.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多,来自北方的麦、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植。北民南迁,南方的农业工具已有很大改进,种类也增多;北民将复栽技术带入南方,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式

——摘编自罗宗真《六朝时期的江南农业经济——兼论全国经济重心的开始南移》

材料三:经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了重生。在吸收了鲜卑各族文化后,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——摘编自焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)材料一图片是哪场战役的示意图?结合所学知识,简述这一战役产生的影响。概括三国两晋南北朝时期政局的特点。

(2)根据材料二,概括东晋南朝时期江南地区农业发展的变化。结合所学知识,分析变化的原因。

(3)根据材料三,分析影响民族交融的因素。结合所学知识,概括北魏孝文帝推动民族大融合的措施。

【答案】(1)战役:赤壁之战。

影响:赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:政权分裂和民族大融合。

(2)变化:农作物种类增加;农业生产工具有很大的改进;南方的耕作方式得到改善,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:北民南迁,给南方地区带来了大量劳动力和先进的生产技术;南方的社会环境相对安定,自然条件优越;统治者的重视和广大人民的辛勤劳作等。

(3)因素:统治者改革和人口迁徙。

措施:迁都洛阳、穿汉服、讲汉话、改汉姓等措施,推动了北方地区的民族大融合。

【解答】(1)战役:根据材料一图片信息“赤壁、江陵,以曹操的失败。

影响:根据所学知识可知,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期时期政局的特点是政权分裂和民族大融合。

(2)变化:根据材料二“与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植”可知变化是农作物种类增加,带来了许多先进的生产技术,种类也增多”可知农业生产工具有很大的改进,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:根据材料二“北民南迁,带来了许多先进的生产技术,出现这些变化的原因是北民南迁;南方的社会环境相对安定;统治者的重视和广大人民的辛勤劳作等。

(3)因素:根据材料三“经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳”可知因素是统治者改革和人口迁徙。

措施:根据所学知识可知,北魏孝文帝改革采取的迁都洛阳、讲汉话,推动了北方地区的民族大融合。

故答案为:

(1)战役:赤壁之战。

影响:赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:政权分裂和民族大融合。

(2)变化:农作物种类增加;农业生产工具有很大的改进,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:北民南迁,给南方地区带来了大量劳动力和先进的生产技术,自然条件优越。

(3)因素:统治者改革和人口迁徙。

措施:迁都洛阳、穿汉服、改汉姓等措施。

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,总计45分。每小题只有一个选项是符合题意的)

1.(3分)下列对于北京人的描述,正确的有( )

①已学会用火

②住干栏式房屋

③能够直立行走

④使用打制石器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

2.(3分)如表所示甲骨文采用的造字方法是( )

汉字 甲骨文

日

人

山

A.指事 B.会意 C.假借 D.象形

3.(3分)生产力是人类社会存在和发展的基础,是推动历史前进的决定力量。春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是( )

A.铁制农具和牛耕的出现

B.王室衰微

C.诸侯争霸

D.商业活动逐渐活跃

4.(3分)有学者认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这主要得益于秦国( )

A.改革户籍 B.禁止私斗 C.建立县制 D.奖励军功

5.(3分)秦朝建立后,秦始皇命李斯等人制定统一使用的文字,力求笔画规整简洁。这种文字是( )

A.金文 B.大篆 C.小篆 D.隶书

6.(3分)“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的根本原因是( )

A.秦朝的暴政 B.繁重的徭役

C.沉重的赋税 D.严酷的刑法

7.(3分)汉武帝时期,为解决如图中封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.确立察举制

C.派兵出击匈奴 D.设置西域都护

8.(3分)东汉末年,黄巾起义历时9个月,沉重打击东汉的统治( )

A.陈胜 B.吴广 C.王莽 D.张角

9.(3分)今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

10.(3分)“蔡伦墓祠位于陕西省汉中市洋县城东10公里的龙亭镇,千百年来,这里一直是海内外一切追求文明与进步的人们参观朝拜的圣地。”蔡伦受到世界如此尊敬( )

A.修建了都江堰 B.开凿了灵渠

C.改进了造纸术 D.开通了丝绸之路

11.(3分)曹操在这次战争中以少量的兵力战胜了袁绍的数十万大军,为其后占据北方、发展势力打下了基础。上述材料中的“这次战争”指的是( )

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.阪泉之战

12.(3分)420﹣589年,中国南方相继建立起四个朝代,它们都定都在建康( )

A.韩、燕、赵、魏 B.宋、齐、梁、陈

C.前秦、齐、梁、北周 D.宋、齐、北齐、北周

13.(3分)西晋各地的封王为争夺中央政权,相互混战,造成社会混乱( )

A.“八王之乱”之后 B.七国之乱之后

C.大泽乡起义之后 D.“国人暴动”之后

14.(3分)党中央和国务院非常重视“三农”问题,“科技兴农”已成为农村致富奔小康的重要战略。早在北朝时期我国就出现了一部完整的农书,它是( )

A.《道德经》 B.《齐民要术》

C.《水经注》 D.《九章算术》

15.(3分)三国两晋南北朝时期人才辈出。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”诗句描述的是当时哪位历史人物( )

A.李时珍 B.祖冲之 C.顾恺之 D.郦道元

二、非选择题(本大题共3小题,总计55分)

16.(17分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,而封建经济的发展又反过来促进了文化的进一步繁荣,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的“学在民间”。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二:从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,无不染儒风,最终都成为儒学的教化之地。正是在儒学的传播过程中,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华民族民族观的影响》

(1)(4分)结合所学知识,指出孔子的核心思想。根据材料一,简述百家争鸣的历史意义。

(2)(6分)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因。概括西汉儒学传播的历史影响。

(3)(7分)综合上述材料并结合所学知识,你认为作为新时代的中学生,应该如何传承和发扬中华优秀传统文化?

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:文帝、景帝统治时期,继续“与民休息”。文帝重视农业,十三年(公元前167年);景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,促进了社会经济的发展。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三:元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令“悉令郡国毋铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,据《盐铁论》记载,“武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸。”

——摘编自《汉武帝时期的币制改革》

(1)(6分)材料一图中A处是 ;B处是 ;秦朝丞相主要掌管 事务。秦朝在地方上,建立由中央直接管辖的 ,该制度的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)(6分)根据材料二并结合所学知识,概括文景时期促进社会经济发展的措施。

(3)(6分)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝在经济方面采取的措施。简述这些措施的作用。

18.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多,来自北方的麦、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植。北民南迁,南方的农业工具已有很大改进,种类也增多;北民将复栽技术带入南方,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式

——摘编自罗宗真《六朝时期的江南农业经济——兼论全国经济重心的开始南移》

材料三:经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了重生。在吸收了鲜卑各族文化后,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——摘编自焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)(5分)材料一图片是哪场战役的示意图?结合所学知识,简述这一战役产生的影响。概括三国两晋南北朝时期政局的特点。

(2)(6分)根据材料二,概括东晋南朝时期江南地区农业发展的变化。结合所学知识,分析变化的原因。

(3)(9分)根据材料三,分析影响民族交融的因素。结合所学知识,概括北魏孝文帝推动民族大融合的措施。

2023-2024学年陕西省渭南市蒲城县七年级(上)期末历史试卷

参考答案与试题解析

一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,总计45分。每小题只有一个选项是符合题意的)

1.(3分)下列对于北京人的描述,正确的有( )

①已学会用火

②住干栏式房屋

③能够直立行走

④使用打制石器

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

【答案】C

【解答】北京人使用打制石器,过群居生活、狩猎);北京人遗址中发现有灰烬,这反映出北京人已经学会使用火;北京人的上肢与现代人相似,能够直立行走,故C符合题意,不会建造房屋,排除ABD。

故选:C。

2.(3分)如表所示甲骨文采用的造字方法是( )

汉字 甲骨文

日

人

山

A.指事 B.会意 C.假借 D.象形

【答案】D

【解答】根据图示及所学可知,甲骨文使用象形、会意。最原始的造字方法是象形、线条把物体的外形特征勾画出来,故D正确,排除A,排除B,排除C。

故选:D。

3.(3分)生产力是人类社会存在和发展的基础,是推动历史前进的决定力量。春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是( )

A.铁制农具和牛耕的出现

B.王室衰微

C.诸侯争霸

D.商业活动逐渐活跃

【答案】A

【解答】春秋时期生产力水平显著提高的重要标志是铁制农具和牛耕的出现。春秋后期,促进了农业上的深耕细作、扩大耕地创造了条件;BCD都不是春秋时期生产力水平显著提高的重要标志。

故选:A。

4.(3分)有学者认为:秦国举国上下都以对外战争为主要出路,倾力向外发展,自然战无不胜。这主要得益于秦国( )

A.改革户籍 B.禁止私斗 C.建立县制 D.奖励军功

【答案】D

【解答】根据所学知识可知,公元前356年,规定奖励军功,取得了对外战争的胜利;题目考查的是军事角度,由国君直接派官吏治理;改革户籍制度;严明法度;故ABC项是政治角度,故排除ABC项。

故选:D。

5.(3分)秦朝建立后,秦始皇命李斯等人制定统一使用的文字,力求笔画规整简洁。这种文字是( )

A.金文 B.大篆 C.小篆 D.隶书

【答案】C

【解答】战国时期,各国文字繁简不一、形体各有差异,秦始皇命丞相李斯等人统一文字,作为通用文字颁行全国。

故选:C。

6.(3分)“一夫作难而七庙隳,身死人手,为天下笑者(西汉贾谊《过秦论》)秦朝由不可一世到土崩瓦解,两千多年来留给后人无尽的思考。秦朝迅速灭亡的根本原因是( )

A.秦朝的暴政 B.繁重的徭役

C.沉重的赋税 D.严酷的刑法

【答案】A

【解答】秦始皇的统治具有急于求成和暴虐的特点。他对农民征收沉重的赋税。他又连年在全国大规模征调民力服徭役和兵役,征伐南方调发了50万士卒。当时全国人口约2000万。农民阶级受到残酷的剥削和压迫,脱离农业生产。秦朝实行的法律非常严苛,即触犯法律,亲族和邻里都要受到牵连,有各种残害肢体的肉刑、腰斩。故秦朝迅速灭亡的根本原因是秦朝的暴政;BCD都是秦朝暴政的表现之一。

故选:A。

7.(3分)汉武帝时期,为解决如图中封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施是( )

A.颁布“推恩令” B.确立察举制

C.派兵出击匈奴 D.设置西域都护

【答案】A

【解答】A.根据所学知识可知,为了解决汉初实行的“郡国并行制”导致的地方诸侯王势力膨胀,汉武帝采纳主父偃的建议,使诸侯王势力越分越小,故A正确;

B.“察举制”使选官制度,与题干涉及的解决地方诸侯王问题无关;

C.汉武帝时期派兵出击匈奴是为了解决北部边境地区的问题,与题干强调的封国势力对中央构成的严重威胁而采取的措施无关;

D.汉宣帝时期,在西域设置西域都护,故D错误。

故选:A。

8.(3分)东汉末年,黄巾起义历时9个月,沉重打击东汉的统治( )

A.陈胜 B.吴广 C.王莽 D.张角

【答案】D

【解答】根据所学知识,东汉末年,沉重打击了东汉的统治,D项正确,陈胜吴广起义是秦朝末年爆发的农民起义;结合所学知识可知,外戚王莽夺取政权,西汉灭亡。

故选:D。

9.(3分)今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。西汉时期开通的丝绸之路是地理大发现之前最重要的世界经济文化交流的大通道。这条“大通道”的起点是( )

A.刘家港 B.玉门关 C.阳关 D.长安

【答案】D

【解答】西汉时期,汉武帝派张骞出使西域,丝绸之路的路线是长安—河西走廊—西域—中亚—西亚—欧洲的大秦,故D符合题意,排除A、阳关是丝绸之路所经的地区,排除BC。

故选:D。

10.(3分)“蔡伦墓祠位于陕西省汉中市洋县城东10公里的龙亭镇,千百年来,这里一直是海内外一切追求文明与进步的人们参观朝拜的圣地。”蔡伦受到世界如此尊敬( )

A.修建了都江堰 B.开凿了灵渠

C.改进了造纸术 D.开通了丝绸之路

【答案】C

【解答】A.战国时期,秦国李冰修建了都江堰;

B.秦始皇统一六国后,为了加强对南方地方的控制,故B错误;

C.根据题干信息“蔡伦”并结合所学知识可知,东汉时期蔡伦在总结前人造纸经验的基础上,降低了造纸的成本,为人类文化的传播和世界文明的进步作出了杰出贡献;

D.汉武帝时期派张骞出使西域,为丝绸之路的开通奠定了基础。

故选:C。

11.(3分)曹操在这次战争中以少量的兵力战胜了袁绍的数十万大军,为其后占据北方、发展势力打下了基础。上述材料中的“这次战争”指的是( )

A.牧野之战 B.巨鹿之战 C.官渡之战 D.阪泉之战

【答案】C

【解答】依据所学知识可知,东汉末年军阀割据混战,袁绍和曹操在官渡进行大战,曹操用计火烧袁军粮草,大败袁绍,取得了官渡之战的胜利,之后曹操率军北渡黄河。C项正确,排除A项,排除B项,排除D项。

故选:C。

12.(3分)420﹣589年,中国南方相继建立起四个朝代,它们都定都在建康( )

A.韩、燕、赵、魏 B.宋、齐、梁、陈

C.前秦、齐、梁、北周 D.宋、齐、北齐、北周

【答案】B

【解答】420—589年,中国南方政权更迭频繁、齐、梁、陈四个王朝,历史上统称为“南朝”;排除ACD。

故选:B。

13.(3分)西晋各地的封王为争夺中央政权,相互混战,造成社会混乱( )

A.“八王之乱”之后 B.七国之乱之后

C.大泽乡起义之后 D.“国人暴动”之后

【答案】A

【解答】结合所学知识可知,八王之乱是一场统治集团内部为争夺中央政权而进行的战争,手握重兵的八个封王为了夺取中央政权,相互混战。这场内乱对社会造成巨大灾害,导致米价飞涨,西晋从此衰落,形成了我国古代历史上第一次大规模的人口迁徙高潮;七国之乱发生在西汉时期;大泽乡起义发生在秦朝末年;“国人暴动”发生在周厉王时期。

故选:A。

14.(3分)党中央和国务院非常重视“三农”问题,“科技兴农”已成为农村致富奔小康的重要战略。早在北朝时期我国就出现了一部完整的农书,它是( )

A.《道德经》 B.《齐民要术》

C.《水经注》 D.《九章算术》

【答案】B

【解答】北魏的贾思勰是我国历史上著名的农学家,他编写的《齐民要术》是我国现存的第一部完整的农书;《道德经》是春秋时期老子所著的哲学作品;《水经注》是北魏郦道元编写的地理著作;《九章算术》是中国古代第一部数学专著。

故选:B。

15.(3分)三国两晋南北朝时期人才辈出。“历法天文计算精,圆周小数点分明。千年国外方求出,月后环山宇宙名。”诗句描述的是当时哪位历史人物( )

A.李时珍 B.祖冲之 C.顾恺之 D.郦道元

【答案】B

【解答】祖冲之是南朝的一位杰出科学家,他在数学,祖冲之设计制造指南车,运用刘徽的方法,即3.1415926和3.1415927之间。祖冲之还对历法进行精细的观测和推算,与现代天文科学测算的结果相比较。他制定出当时最先进的历法《大明历》、水碓磨。为了纪念祖冲之对世界科学文化做出的伟大贡献,国际天文学家联合会把月球上的一座环形山以他的名字命名,圆周小数点分明,月后环山宇宙名。

故选:B。

二、非选择题(本大题共3小题,总计55分)

16.(17分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

就当时而言,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,而封建经济的发展又反过来促进了文化的进一步繁荣,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的“学在官府”发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的“学在民间”。知识分子对世界观和社会现象进行思考,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段。——摘编自谭苏《论春秋战国时期的百家争鸣》

材料二:从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,从草原到岭南,无不染儒风,最终都成为儒学的教化之地。正是在儒学的传播过程中,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展

——摘编自李克建《西汉儒学改造对中华民族民族观的影响》

(1)结合所学知识,指出孔子的核心思想。根据材料一,简述百家争鸣的历史意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因。概括西汉儒学传播的历史影响。

(3)综合上述材料并结合所学知识,你认为作为新时代的中学生,应该如何传承和发扬中华优秀传统文化?

【答案】(1)“仁”。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)汉武帝实行罢黜百家,尊崇儒术,把儒家学说立为正统思想;使儒家传统的“大一统”民族观日渐在人们头脑中生根,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展,而且也直接推动着中国古代各民族朝着中华民族这个民族实体向前发展。

(3)中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是最深厚的国家文化软实力,是中国特色社会主义根植的沃土,是我们坚定文化自信的力量源泉。作为中学生,我们好好学习,利用课堂学习和课外学习的机会,继承和发扬中国优秀传统文化,增长自己的见识,开阔自己的眼界,领略传统文化的无穷魅力。

【解答】(1)结合所学知识可知,孔子的核心思想是“仁”,百家争鸣在经济上促进了农业生产的繁荣,并进一步推动了中国社会由奴隶制向封建制的过渡,百家争鸣使教育从原来局限于统治阶级内部进行的‘学在官府’发展成为人人都能够通过不同渠道获取知识的‘学在民间’,使文化传播和文明进步都跨入了一个新的阶段”可知,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)根据材料二“从汉武帝时期开始,中华大地从东北到西南,凡是中央王朝统治所及之地,最终都成为儒学的教化之地,儒家传统的‘大一统’民族观日渐在人们头脑中生根,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展,汉武帝时期“中华大地……无不染儒风”的主要原因是汉武帝实行罢黜百家,把儒家学说立为正统思想,并逐渐发展成为各族人民普遍接受和认可的政治理念,而且也直接推动着中国古代各民族朝着中华民族这个民族实体向前发展。

(3)综合上述材料并结合所学知识可知,我认为作为新时代的中学生,是最深厚的国家文化软实力,是我们坚定文化自信的力量源泉,我们好好学习,继承和发扬中国优秀传统文化,开阔自己的眼界。

故答案为:

(1)“仁”。百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,为中国古代文化的发展奠定了基础。

(2)汉武帝实行罢黜百家,尊崇儒术;使儒家传统的“大一统”民族观日渐在人们头脑中生根,它不仅直接推动着汉民族这个民族实体向前发展。

(3)中华优秀传统文化是中华民族的根与魂,是最深厚的国家文化软实力,是我们坚定文化自信的力量源泉,我们好好学习,继承和发扬中国优秀传统文化,开阔自己的眼界。

17.(18分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:文帝、景帝统治时期,继续“与民休息”。文帝重视农业,十三年(公元前167年);景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制。文帝时,丁男徭役减为“三年而一事”,促进了社会经济的发展。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》(上)

材料三:元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令“悉令郡国毋铸钱”,废除了景帝以来的郡国铸币制度,据《盐铁论》记载,“武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸。”

——摘编自《汉武帝时期的币制改革》

(1)材料一图中A处是 皇帝 ;B处是 御史大夫 ;秦朝丞相主要掌管 行政 事务。秦朝在地方上,建立由中央直接管辖的 郡县制 ,该制度的实行,开创了此后我国历代王朝地方行政的基本模式。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括文景时期促进社会经济发展的措施。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括汉武帝在经济方面采取的措施。简述这些措施的作用。

【答案】(1)A:皇帝;B:御史大夫;行政事务;郡县制。

(2)措施:继续实行休养生息政策;重视农业生产,进一步减轻赋税和徭役,把田赋降到了三十税一。

(3)措施:将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱。使国家的财政状况有了很大改善,基本防止了盗铸,为汉武帝许多政策的推行奠定了基础。

【解答】(1)根据材料“秦朝的政治建制示意图”结合所学知识可知,秦始皇开创了中央集权的政治体制。秦朝国家的最高统治者称为皇帝,总揽全国的一切军政大权,设有中央政权机构、太尉,分别掌管行政,最后的决断权由皇帝掌控;B处是御史大夫。秦朝在地方上,该制度的实行。

(2)根据材料二“文帝、景帝统治时期。文帝重视农业;景帝元年(公元前156年)复收田租之半,并成为汉朝定制,丁男徭役减为‘三年而一事’,文景时期促进社会经济发展的措施有继续实行休养生息政策,进一步减轻赋税和徭役。

(3)根据材料三“元鼎四年(公元前113年),汉武帝下令‘悉令郡国毋铸钱’,规定只能由中央政府下属机构铸造货币,‘武帝将铸币的铜材由中央统制起来,因而基本防止了盗铸’”并结合所学知识概括可知,统一铸造五铢钱,基本防止了盗铸。

故答案为:

(1)A:皇帝;B:御史大夫;郡县制。

(2)措施:继续实行休养生息政策;重视农业生产,把田赋降到了三十税一。

(3)措施:将铸币权收归中央,统一铸造五铢钱,基本防止了盗铸。

18.(20分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:

材料二:与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多,来自北方的麦、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植。北民南迁,南方的农业工具已有很大改进,种类也增多;北民将复栽技术带入南方,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式

——摘编自罗宗真《六朝时期的江南农业经济——兼论全国经济重心的开始南移》

材料三:经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳,并最终融入了汉族之中,为汉民族注入了新鲜血液,而鲜卑民族也在一个新的民族大家庭中得到了重生。在吸收了鲜卑各族文化后,民族融合波澜壮阔,南北文化相互碰撞。

——摘编自焦兴青《北魏孝文帝改革对我国民族大融合的启示》

(1)材料一图片是哪场战役的示意图?结合所学知识,简述这一战役产生的影响。概括三国两晋南北朝时期政局的特点。

(2)根据材料二,概括东晋南朝时期江南地区农业发展的变化。结合所学知识,分析变化的原因。

(3)根据材料三,分析影响民族交融的因素。结合所学知识,概括北魏孝文帝推动民族大融合的措施。

【答案】(1)战役:赤壁之战。

影响:赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:政权分裂和民族大融合。

(2)变化:农作物种类增加;农业生产工具有很大的改进;南方的耕作方式得到改善,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:北民南迁,给南方地区带来了大量劳动力和先进的生产技术;南方的社会环境相对安定,自然条件优越;统治者的重视和广大人民的辛勤劳作等。

(3)因素:统治者改革和人口迁徙。

措施:迁都洛阳、穿汉服、讲汉话、改汉姓等措施,推动了北方地区的民族大融合。

【解答】(1)战役:根据材料一图片信息“赤壁、江陵,以曹操的失败。

影响:根据所学知识可知,赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:根据所学知识可知,三国两晋南北朝时期时期政局的特点是政权分裂和民族大融合。

(2)变化:根据材料二“与汉魏相比,东晋南朝农作物种类增多、粟等各种杂谷在南方与水稻交错种植”可知变化是农作物种类增加,带来了许多先进的生产技术,种类也增多”可知农业生产工具有很大的改进,使南方逐渐脱离火耕水耨的耕作方式,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:根据材料二“北民南迁,带来了许多先进的生产技术,出现这些变化的原因是北民南迁;南方的社会环境相对安定;统治者的重视和广大人民的辛勤劳作等。

(3)因素:根据材料三“经历孝文帝融合和后来的发展,百多万鲜卑包括北方各族移民迁移到中原和洛阳”可知因素是统治者改革和人口迁徙。

措施:根据所学知识可知,北魏孝文帝改革采取的迁都洛阳、讲汉话,推动了北方地区的民族大融合。

故答案为:

(1)战役:赤壁之战。

影响:赤壁之战为三国鼎立局面的形成奠定了基础。

特点:政权分裂和民族大融合。

(2)变化:农作物种类增加;农业生产工具有很大的改进,水田和土地的利用率得到提高等。

原因:北民南迁,给南方地区带来了大量劳动力和先进的生产技术,自然条件优越。

(3)因素:统治者改革和人口迁徙。

措施:迁都洛阳、穿汉服、改汉姓等措施。

同课章节目录