2024人教版高中历史必修上册练习题--第14课 明至清中叶的经济与文化(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024人教版高中历史必修上册练习题--第14课 明至清中叶的经济与文化(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 311.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 09:45:56 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中历史必修上册练习题

第四单元第14课 明至清中叶的经济与文化

A级 必备知识基础练

1.下面图片选自清朝宫廷画师创作的《康熙御制耕织图》。画作反映了( )

A.创作者对于理想社会的追求

B.自然经济下的辛勤劳动被推崇

C.农民社会境遇得到明显改善

D.农业耕作工具取得突破性发展

2.(2023山东潍坊高一期中)明代后期广东有族长在家训中称“士为贵,农次之,工商又次之”,但又劝家族子弟“量力勉图,各审所尚”。这说明当时( )

A.传统观念受到冲击

B.新的社会阶层产生

C.经济政策发生转变

D.儒学失去主流地位

3.王阳明的弟子王艮进行讲学传道时,往往驾一小蒲车,二仆自随,“沿途聚讲”,以社会为讲坛,以下层民众为宣讲对象。这( )

A.缓和了当时社会的阶级矛盾

B.标志儒家学者开始关注社会

C.推动了儒学思想趋向平民化

D.瓦解了程朱理学的理论体系

4.(2023江苏连云港高一期中)“夫道者,路也,不止一途;性者,心所生也,亦非止一种已也。”对李贽此语理解最准确的是( )

A.受到读书人普遍赞誉

B.体现了新兴地主阶级的要求

C.追求个性与人格独立

D.全面否定了程朱理学

5.晚明时期,突然出现一大堆宣扬人性解放、突出个人性格的书。这种现象的出现主要是因为( )

A.商品经济的发展

B.这些书对后世的影响大

C.印刷术的新发展

D.百姓识字率的大幅度提高

6.(2023山东潍坊高一期中)徐光启记述,“天津海河上人云:‘灰上田惹碱’。吾始不信,近韩景伯庄上云,‘用之菜畦中,果不妙’,吾犹未信也。必亲手再三试之,乃可信耳”。这表明徐光启( )

A.开启近代科学 B.主张重农抑商

C.注重总结经验 D.重视实践验证

B级 能力素养提升练

7.乾隆年间,两江总督高晋巡视长江三角洲地区时说:“以现在各厅州县农田计之,每村庄知务本种稻者,不过十分之二三,图利种棉者,则有十分之七八。”这一现象( )

A.促进农业生产机器化

B.强化了重农抑商思想

C.阻碍社会经济的发展

D.有利于农产品商品化

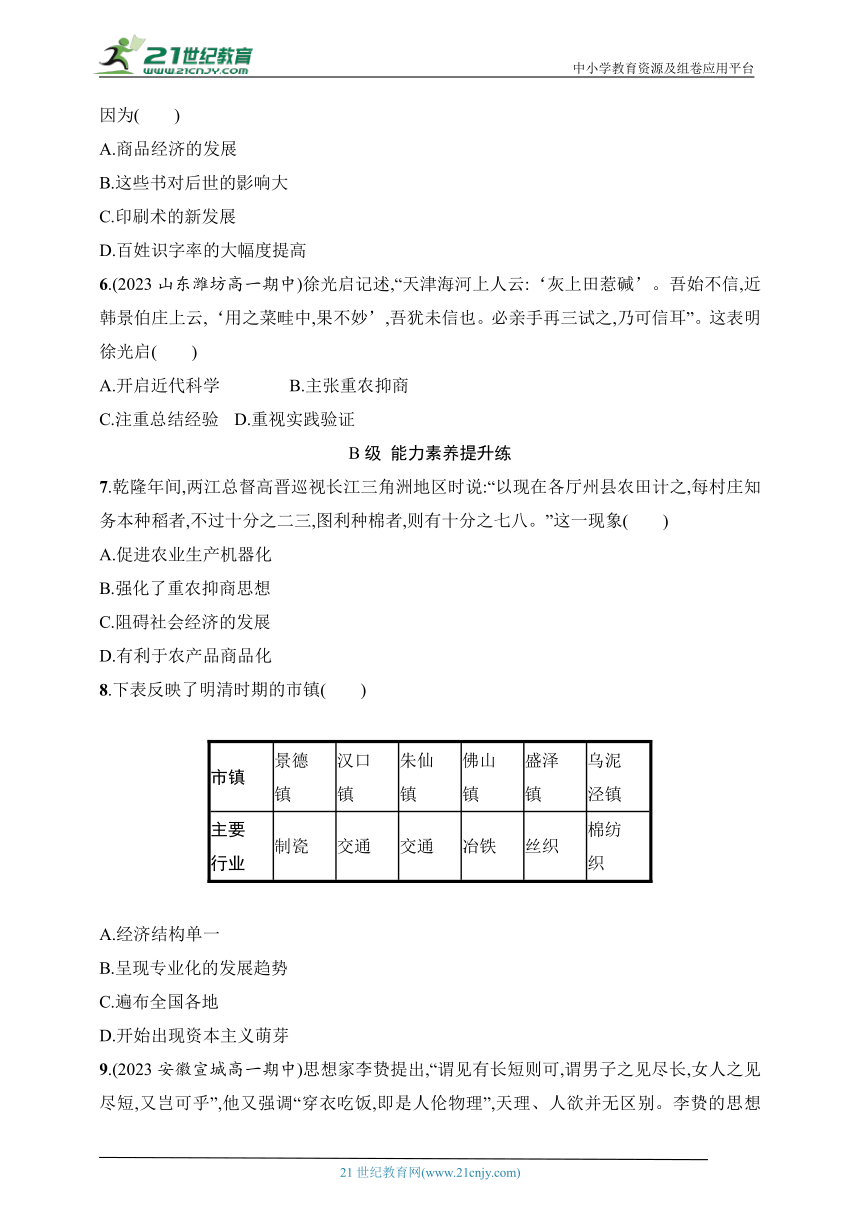

8.下表反映了明清时期的市镇( )

市镇 景德 镇 汉口 镇 朱仙 镇 佛山 镇 盛泽 镇 乌泥 泾镇

主要 行业 制瓷 交通 交通 冶铁 丝织 棉纺 织

A.经济结构单一

B.呈现专业化的发展趋势

C.遍布全国各地

D.开始出现资本主义萌芽

9.(2023安徽宣城高一期中)思想家李贽提出,“谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女人之见尽短,又岂可乎”,他又强调“穿衣吃饭,即是人伦物理”,天理、人欲并无区别。李贽的思想( )

A.打破了传统儒学的僵化

B.动摇了封建专制统治的根基

C.凸显了经世致用的倾向

D.适应了商品经济发展的需要

10.(2023山东烟台高一月考)明朝灭亡、清代继立之后,一些学者对理学“束书不观,游谈无根”的恶劣学风深恶痛绝,并认真思考“社稷沦亡”的原因。这体现出( )

A.统治者重视吸取明亡教训

B.社会风气日益恶化

C.学者们强烈的社会责任感

D.理学正统地位的丧失

11.《红楼梦》描述了贾宝玉、林黛玉反抗封建礼教的叛逆性格及他们建筑在共同理想上的爱情,惋惜他们最终不能逃出封建势力的牢笼。这体现了作者( )

A.对纯真爱情的否定

B.对专制制度的反对

C.对时代衰落的觉醒

D.对小说艺术的探索

12.李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》, 分别系统记载了中国古代医药学、农学、工艺学的相关知识。这体现出明清时期科技发展的特点是( )

A.程朱理学影响周边国家

B.出现总结性传统科学技术巨著

C.四大发明陆续传到西方

D.出现培养军事人才的新式学校

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的

历史透视——以江南地区为中心的考察》

材料二 明中叶至清中叶,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。1762年,《陕西会馆碑记》载:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出与宋代市镇相比,明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 明清时期,各种农产品和手工业品变为商品,如景德镇的瓷器,福建的茶叶等行销海内外。北京、无锡、汉口等市镇都很繁华。但就商人而言,从事工商业最终目标是买田置宅,或科举入宦。如在徽商群体中,就有为数甚多的“亦贾亦儒”,及致富后转而从儒入仕的事例。

材料二 康熙以来,“盛世”“全盛”等词汇经常在臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成“盛世”意识。

马戛尔尼认为,不管英国人进攻与否,中华帝国是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几位谨慎的船长,才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就都完了。

——摘编自[法]佩雷菲特《停滞的帝国:两个世界的撞击》

(1)根据材料一,概括明清社会的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析对当时中国社会认识不同的原因。

第四单元 第14课 明至清中叶的经济与文化

1.B 解析 材料《康熙御制耕织图》是康熙年间遵从统治者意志绘画出来的,这反映了统治者对于小农经济辛勤耕作的推崇,B项正确;材料主要强调的是统治者推崇小农经济辛勤耕作,不是体现创作者的思想追求,排除A项;根据所学知识可知,明清时期社会状态并没有发生巨大变化,农民社会境遇也没有得到明显改善,排除C项;结合所学知识可知,清朝农业耕作工具并没有取得突破性发展,排除D项。

2.A 解析 根据所学知识可知,明代后期随着工商业的发展,人们传统的“士农工商”观念受到冲击,该族长面对现实,顺应时势,调整了家训,A项正确。

3.C 解析 王阳明的弟子王艮以社会为讲坛,以下层民众为宣讲对象,广泛讲学传道,推动了儒学思想趋向平民化,C项正确;材料不能说明心学理论的宣传缓和了阶级矛盾,排除A项;儒家学说从创立时期就关注社会现实,排除B项;王阳明的心学与程朱理学在本质上是一致的,并不矛盾,排除D项。

4.C 解析 根据材料内容可知,李贽强调的是个人的独立和个性的释放,C项正确;A项普遍赞誉的说法错误,排除;春秋战国时期出现新兴地主阶级,排除B项;材料中李贽强调人性的多样性是对程朱理学“存天理,灭人欲”的挑战,并未全面否定程朱理学,排除D项。

5.A 解析 结合所学知识,晚明时期商品经济繁荣,市民阶层壮大,客观上要求打破传统道德束缚,追求个性与自由,故选A项。

6.D 解析 材料强调了徐光启重视实践验证,根据所学可知,徐光启总结出水田、旱田在同一地域但施肥之法不同,故D项正确;根据所学可知,开启近代科学的是牛顿,排除A项;材料信息与重农抑商无关,排除B项;“再三试之”与总结经验不符,排除C项。

7.D 解析 乾隆年间,长江三角洲地区的农民种稻减少,种植棉花增多,说明经济作物种植的增加有利于农产品商品化,故选D项。

8.B 解析 明清时期著名的市镇多有较为突出的行业特征,这说明当时的工商业市镇呈现出专业化的发展趋势,B项正确;题干列举的是主要行业,并不能说明市镇经济结构单一,排除A项;题干涉及的是部分市镇,集中在江南地区,而非遍布全国,排除C项;D项通过材料无法证实,排除。

9.D 解析 李贽认为,把见识分长短是可以的,而把男人的见识视为深谋远虑,把女人的见识视为目光短浅,又怎么可以呢 说明李贽强调男女平等的思想,这一思想变化适应了商品经济发展的需要,D项正确。

10.C 解析 材料信息体现了学者们对理学恶习的深恶痛绝和对明朝灭亡的思考,这说明学者们关注社会现实,具有强烈的社会责任感,C项正确;材料中是学者的认识,不是统治者,排除A项;材料涉及的是学风而不是一般意义上的社会风气,排除B项;D项所述不符合史实,排除。

11.C 解析 据材料可知,作者通过小说说明封建时代的衰落,故选C项;据材料可知,作者并非否定纯真的爱情,而是惋惜,排除A项;作者揭示了封建社会日益衰亡的必然趋势,而非只反对专制制度,排除B项;材料主旨是对《红楼梦》内容的分析,而非写作艺术的分析,排除D项。

12.B 解析 结合所学知识可知,明清时期科技发展的特点之一是出现总结性传统科学技术巨著,因此根据材料可知传统科技进入总结阶段,B项正确。

13.参考答案 (1)特点:起源及发展形态多样;经济功能不断上升;未形成中心都会。

成因:适应管理发展的需要(或适应中央集权制度的发展);工商业发展的推动。

(2)新道路:以大城市(府城)为中心,以郊区市镇为延伸的城市扩张。

影响:带有经济辐射作用,带动周边郊区市镇的发展;地处交通枢纽,成为连接国内外市场的商业中心;形成独特的苏州文化,影响江南社会风尚。

14.参考答案 (1)农产品商品化;海外贸易发达;市镇繁荣;实力雄厚的商人群体形成;传统观念仍占主流;小农意识强烈。

(2)清朝统一多民族国家更趋稳固;社会经济发展;社会娱乐生活丰富;文化知识进一步普及。由于自给自足的传统小农经济还占据压倒优势,日益僵化的专制统治,压制和阻碍着社会的进步和转型(传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍);闭关自守的政策,无法适应新的外部环境(统治者故步自封,拒绝扩大对外交往),中国逐渐落后于世界潮流。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中历史必修上册练习题

第四单元第14课 明至清中叶的经济与文化

A级 必备知识基础练

1.下面图片选自清朝宫廷画师创作的《康熙御制耕织图》。画作反映了( )

A.创作者对于理想社会的追求

B.自然经济下的辛勤劳动被推崇

C.农民社会境遇得到明显改善

D.农业耕作工具取得突破性发展

2.(2023山东潍坊高一期中)明代后期广东有族长在家训中称“士为贵,农次之,工商又次之”,但又劝家族子弟“量力勉图,各审所尚”。这说明当时( )

A.传统观念受到冲击

B.新的社会阶层产生

C.经济政策发生转变

D.儒学失去主流地位

3.王阳明的弟子王艮进行讲学传道时,往往驾一小蒲车,二仆自随,“沿途聚讲”,以社会为讲坛,以下层民众为宣讲对象。这( )

A.缓和了当时社会的阶级矛盾

B.标志儒家学者开始关注社会

C.推动了儒学思想趋向平民化

D.瓦解了程朱理学的理论体系

4.(2023江苏连云港高一期中)“夫道者,路也,不止一途;性者,心所生也,亦非止一种已也。”对李贽此语理解最准确的是( )

A.受到读书人普遍赞誉

B.体现了新兴地主阶级的要求

C.追求个性与人格独立

D.全面否定了程朱理学

5.晚明时期,突然出现一大堆宣扬人性解放、突出个人性格的书。这种现象的出现主要是因为( )

A.商品经济的发展

B.这些书对后世的影响大

C.印刷术的新发展

D.百姓识字率的大幅度提高

6.(2023山东潍坊高一期中)徐光启记述,“天津海河上人云:‘灰上田惹碱’。吾始不信,近韩景伯庄上云,‘用之菜畦中,果不妙’,吾犹未信也。必亲手再三试之,乃可信耳”。这表明徐光启( )

A.开启近代科学 B.主张重农抑商

C.注重总结经验 D.重视实践验证

B级 能力素养提升练

7.乾隆年间,两江总督高晋巡视长江三角洲地区时说:“以现在各厅州县农田计之,每村庄知务本种稻者,不过十分之二三,图利种棉者,则有十分之七八。”这一现象( )

A.促进农业生产机器化

B.强化了重农抑商思想

C.阻碍社会经济的发展

D.有利于农产品商品化

8.下表反映了明清时期的市镇( )

市镇 景德 镇 汉口 镇 朱仙 镇 佛山 镇 盛泽 镇 乌泥 泾镇

主要 行业 制瓷 交通 交通 冶铁 丝织 棉纺 织

A.经济结构单一

B.呈现专业化的发展趋势

C.遍布全国各地

D.开始出现资本主义萌芽

9.(2023安徽宣城高一期中)思想家李贽提出,“谓见有长短则可,谓男子之见尽长,女人之见尽短,又岂可乎”,他又强调“穿衣吃饭,即是人伦物理”,天理、人欲并无区别。李贽的思想( )

A.打破了传统儒学的僵化

B.动摇了封建专制统治的根基

C.凸显了经世致用的倾向

D.适应了商品经济发展的需要

10.(2023山东烟台高一月考)明朝灭亡、清代继立之后,一些学者对理学“束书不观,游谈无根”的恶劣学风深恶痛绝,并认真思考“社稷沦亡”的原因。这体现出( )

A.统治者重视吸取明亡教训

B.社会风气日益恶化

C.学者们强烈的社会责任感

D.理学正统地位的丧失

11.《红楼梦》描述了贾宝玉、林黛玉反抗封建礼教的叛逆性格及他们建筑在共同理想上的爱情,惋惜他们最终不能逃出封建势力的牢笼。这体现了作者( )

A.对纯真爱情的否定

B.对专制制度的反对

C.对时代衰落的觉醒

D.对小说艺术的探索

12.李时珍的《本草纲目》、徐光启的《农政全书》和宋应星的《天工开物》, 分别系统记载了中国古代医药学、农学、工艺学的相关知识。这体现出明清时期科技发展的特点是( )

A.程朱理学影响周边国家

B.出现总结性传统科学技术巨著

C.四大发明陆续传到西方

D.出现培养军事人才的新式学校

13.阅读材料,回答问题。

材料一 中国传统市镇兴起于宋代。其中,一部分是由原来作为各地基层军事据点的戍镇演变而来,或通过县城降格、集市升格、税务坊场改置、交通驿站升置等方式设置的,称为“镇市”,具有一定规模,且有正式建制;一部分是在临时性乡村墟市的基础上发展形成的,称为“草市”,大多规模有限。到北宋中后期,市镇工商业已成为各地社会经济的重要组成部分,在发展形态上开始呈现不同的特点。形成了环城市镇、农业市镇、手工业市镇、商品转运市镇、港口市镇、消费型市镇等不同的发展类型。

——摘编自陈国灿《中国早期城市化的

历史透视——以江南地区为中心的考察》

材料二 明中叶至清中叶,苏州城市地域范围不断扩展,城市人口不断增加,城市从府城内扩大到城厢附郭和郊区市镇,从而形成一个以府城为中心、以郊区市镇为“卫星城市”的特大城市。苏州文化颇有特点,并且向外传播,成为周围地区仿效的对象,对明朝江南地区社会风尚的形成有很大的影响。1762年,《陕西会馆碑记》载:“苏州为东南一大都会,商贾辐辏,百货骈阗。上自帝京,远连交广,以及海外诸洋,梯航毕至。”苏州的城市变化代表了明清中国城市发展的一种新道路。

——摘编自傅衣凌《明清社会经济史论文集》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代市镇发展的特点并分析其成因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出与宋代市镇相比,明清城市发展出一种怎样的新道路,指出苏州城市变化的影响。

14.阅读材料,回答问题。

材料一 明清时期,各种农产品和手工业品变为商品,如景德镇的瓷器,福建的茶叶等行销海内外。北京、无锡、汉口等市镇都很繁华。但就商人而言,从事工商业最终目标是买田置宅,或科举入宦。如在徽商群体中,就有为数甚多的“亦贾亦儒”,及致富后转而从儒入仕的事例。

材料二 康熙以来,“盛世”“全盛”等词汇经常在臣民之口出现,并在乾隆时期的社会舆论中逐渐形成“盛世”意识。

马戛尔尼认为,不管英国人进攻与否,中华帝国是一艘破败不堪的旧船,只是幸运地有了几位谨慎的船长,才使它在近150年间没有沉没。它那巨大的躯壳使周围的邻国见了害怕。假如来了个无能之辈掌舵,那船上的纪律与安全就都完了。

——摘编自[法]佩雷菲特《停滞的帝国:两个世界的撞击》

(1)根据材料一,概括明清社会的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析对当时中国社会认识不同的原因。

第四单元 第14课 明至清中叶的经济与文化

1.B 解析 材料《康熙御制耕织图》是康熙年间遵从统治者意志绘画出来的,这反映了统治者对于小农经济辛勤耕作的推崇,B项正确;材料主要强调的是统治者推崇小农经济辛勤耕作,不是体现创作者的思想追求,排除A项;根据所学知识可知,明清时期社会状态并没有发生巨大变化,农民社会境遇也没有得到明显改善,排除C项;结合所学知识可知,清朝农业耕作工具并没有取得突破性发展,排除D项。

2.A 解析 根据所学知识可知,明代后期随着工商业的发展,人们传统的“士农工商”观念受到冲击,该族长面对现实,顺应时势,调整了家训,A项正确。

3.C 解析 王阳明的弟子王艮以社会为讲坛,以下层民众为宣讲对象,广泛讲学传道,推动了儒学思想趋向平民化,C项正确;材料不能说明心学理论的宣传缓和了阶级矛盾,排除A项;儒家学说从创立时期就关注社会现实,排除B项;王阳明的心学与程朱理学在本质上是一致的,并不矛盾,排除D项。

4.C 解析 根据材料内容可知,李贽强调的是个人的独立和个性的释放,C项正确;A项普遍赞誉的说法错误,排除;春秋战国时期出现新兴地主阶级,排除B项;材料中李贽强调人性的多样性是对程朱理学“存天理,灭人欲”的挑战,并未全面否定程朱理学,排除D项。

5.A 解析 结合所学知识,晚明时期商品经济繁荣,市民阶层壮大,客观上要求打破传统道德束缚,追求个性与自由,故选A项。

6.D 解析 材料强调了徐光启重视实践验证,根据所学可知,徐光启总结出水田、旱田在同一地域但施肥之法不同,故D项正确;根据所学可知,开启近代科学的是牛顿,排除A项;材料信息与重农抑商无关,排除B项;“再三试之”与总结经验不符,排除C项。

7.D 解析 乾隆年间,长江三角洲地区的农民种稻减少,种植棉花增多,说明经济作物种植的增加有利于农产品商品化,故选D项。

8.B 解析 明清时期著名的市镇多有较为突出的行业特征,这说明当时的工商业市镇呈现出专业化的发展趋势,B项正确;题干列举的是主要行业,并不能说明市镇经济结构单一,排除A项;题干涉及的是部分市镇,集中在江南地区,而非遍布全国,排除C项;D项通过材料无法证实,排除。

9.D 解析 李贽认为,把见识分长短是可以的,而把男人的见识视为深谋远虑,把女人的见识视为目光短浅,又怎么可以呢 说明李贽强调男女平等的思想,这一思想变化适应了商品经济发展的需要,D项正确。

10.C 解析 材料信息体现了学者们对理学恶习的深恶痛绝和对明朝灭亡的思考,这说明学者们关注社会现实,具有强烈的社会责任感,C项正确;材料中是学者的认识,不是统治者,排除A项;材料涉及的是学风而不是一般意义上的社会风气,排除B项;D项所述不符合史实,排除。

11.C 解析 据材料可知,作者通过小说说明封建时代的衰落,故选C项;据材料可知,作者并非否定纯真的爱情,而是惋惜,排除A项;作者揭示了封建社会日益衰亡的必然趋势,而非只反对专制制度,排除B项;材料主旨是对《红楼梦》内容的分析,而非写作艺术的分析,排除D项。

12.B 解析 结合所学知识可知,明清时期科技发展的特点之一是出现总结性传统科学技术巨著,因此根据材料可知传统科技进入总结阶段,B项正确。

13.参考答案 (1)特点:起源及发展形态多样;经济功能不断上升;未形成中心都会。

成因:适应管理发展的需要(或适应中央集权制度的发展);工商业发展的推动。

(2)新道路:以大城市(府城)为中心,以郊区市镇为延伸的城市扩张。

影响:带有经济辐射作用,带动周边郊区市镇的发展;地处交通枢纽,成为连接国内外市场的商业中心;形成独特的苏州文化,影响江南社会风尚。

14.参考答案 (1)农产品商品化;海外贸易发达;市镇繁荣;实力雄厚的商人群体形成;传统观念仍占主流;小农意识强烈。

(2)清朝统一多民族国家更趋稳固;社会经济发展;社会娱乐生活丰富;文化知识进一步普及。由于自给自足的传统小农经济还占据压倒优势,日益僵化的专制统治,压制和阻碍着社会的进步和转型(传统经济结构和专制体制的束缚,生产力的发展日益受到阻碍);闭关自守的政策,无法适应新的外部环境(统治者故步自封,拒绝扩大对外交往),中国逐渐落后于世界潮流。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进