2024人教版高中历史必修上册练习题--第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固测评(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024人教版高中历史必修上册练习题--第一单元从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固测评(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 328.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 10:13:34 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中历史必修上册练习题

第一单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.右图是在贵州省兴义县猫猫洞出土的一把鹿角铲,其制作过程首先是在截断鹿角的一端刮出一个约45度的刃口,然后再加以磨制。据此可知,该远古人类( )

A.已经掌握磨制技术

B.已产生了私有制度

C.会种植和栽培水稻

D.处于父系氏族社会

2.大汶口文化后期墓葬中出现随葬品多寡不一的现象,多者达四五十件,寡者一件都没有。在随葬器物中,男性多生产工具和手工工具,女性多生活用具。这反映了当时( )

A.生产资料私有制已经出现

B.出现了地主阶级与农民阶级

C.社会化分工达到较高水平

D.仍然处于母系氏族社会时期

3.我国古代君主被称为“君”,“君”字从文字学来看与甲骨文中的“父”字近形,从尹(管理民众的官职)从口,表示君是诸“尹”中的最尊者,可以用口来指挥“尹”。这说明我国古代君主制的产生( )

A.是父权制的集中反映

B.是私有制出现的结果

C.是原始部落制的遗存

D.是邦国到帝国的标志

4.随着西周分封制的实行,各封国的居民族属结构发生了深刻改变,受封地区的其他各族,渐渐地接受了周人的风俗习惯与思想文化,成为华夏族的成员。据此可知,分封制( )

A.加强了宗族内部的团结

B.推动华夏多元一体局面的形成

C.强化了华夏族的主体地位

D.推动了部落联盟向国家的转变

5.(2023天津高一期中)《周礼》规定,天子五门,诸侯三门。但陕西考古发掘的春秋战国时期秦国国君宫寝遗址有五门。这说明( )

A.秦国已具备统一的条件

B.传统政治体制受到冲击

C.法家思想影响建筑风格

D.秦国经济实力最为雄厚

6.(2023河北石家庄高一月考)春秋时期,“耕”“牛”二字经常同时出现在人名中,如“冉耕,字伯牛”“司马耕,字子牛”。这种现象可以用来佐证( )

A.春秋时期出现铁犁

B.春秋时期出现牛耕

C.春秋时期出现铁犁牛耕

D.春秋时期开始饲养牛

7.《韩非子》载:“宋人有耕田者,田中有株。兔走,触株折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。”法家引用这则寓言意在( )

A.强调趋时更新

B.否定等级秩序

C.讽刺不劳而获

D.阐释农本思想

8.《全球通史》中记载:周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是( )

A.分封制

B.郡县与分封并行制

C.郡县制

D.行省制

9.公元前221年,秦始皇命令丞相李斯等对文字进行整理。“罢其不与秦文合者”,制定出小篆,作为标准文字,通用于公文法令。其意在( )

A.巩固国家统一

B.确立秦文的核心地位

C.加强思想控制

D.提高政府行政效率

10.秦朝开拓岭南,分置桂林郡、象郡、南海郡等。此后又多次迁徙刑徒和中原民众至岭南开垦荒地。这些措施( )

A.减轻中原地区人口压力

B.破坏了岭南地区的环境

C.加强了岭南地区的开发

D.开始了经济重心的南移

11.(2023浙江嘉兴高一期中)有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

12.有学者认为“文景之治”的和平繁荣景象下潜藏着一系列巨大的,甚至是颠覆性的风险,其中最重要的就是“未统一”与“伪统一”的并存。“未统一”是指汉朝前期并未将秦朝的全部领土都纳入统治,而“伪统一”则是指( )

A.对匈奴采取“和亲”政策

B.思想上实行的“无为而治”

C.郡国并行下的封国林立

D.在西域采取“羁縻”政策

13.下面是汉代中央官制示意图,这一制度( )

A.增加了国家财政收入

B.推动了“文景之治”局面的出现

C.加强了皇帝的权力

D.形成了察举制为代表的选官制度

14.(2023湖北高一期中)对于汉代的刺史制度,顾炎武曾指出:“夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此小大相制,内外相维之意也”,这体现了刺史制度的特点是( )

A.分权制衡

B.内紧外松

C.以小驭大

D.尊卑分明

15.董仲舒在《春秋繁露》中提出:“国之所以为国者,德也;君之所以为君者,威也。故德不可共,威不可分……是故为人君者,固守其德,以附其民,固执其权,以正其臣。”这一主张旨在( )

A.迎合君主集权需要

B.缓和君民之间矛盾

C.奉劝君王以法治国

D.以礼规范君主行为

16.两汉时期司马迁“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的志向,霍去病“匈奴未灭,何以家为”的壮志,张骞“凿空”的勇气,班超“投笔从戎”的追求,这反映了汉代( )

A.昂扬进取的时代精神

B.以武力安天下的情怀

C.震古烁今的文人理想

D.中外交流的世界视野

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 半坡遗址位于今陕西省西安市浐河东岸,是一个发达的新石器时代的村落遗址,由出土器物和居住遗迹来说,可分成早晚两个时期,早期以木构房屋的建筑为主,晚期则多采用泥土建造房子,在半坡村新石器时代人们遗留下的房屋里、窖穴中和垃圾堆里,还发现了很多当时使用的生产工具和日常生活用品,有石器、陶器、骨器和其他的装饰品。

——摘编自石兴邦《西安半坡村新石器

时代村落遗址的发掘》

材料二 今甘肃、青海地区的新石器时代可追溯到8 000年前,其丰富的史前文化遗迹据年代早晚分为大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化等几大文化分期。早在7 800年前的大地湾一期文化时期,这一地区就种植稷和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物;仰韶文化时期,人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食,并出现了灶;马家窑文化时期,发现了小麦、水稻、大麻籽等更丰富的碳化植物,以及完整的刀、叉、勺作为早期餐具。

——摘编自董琦《考古视野下甘青地区

新石器时代的饮食文化研究》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概述新石器时代的经济生活状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址发现的意义。(4分)

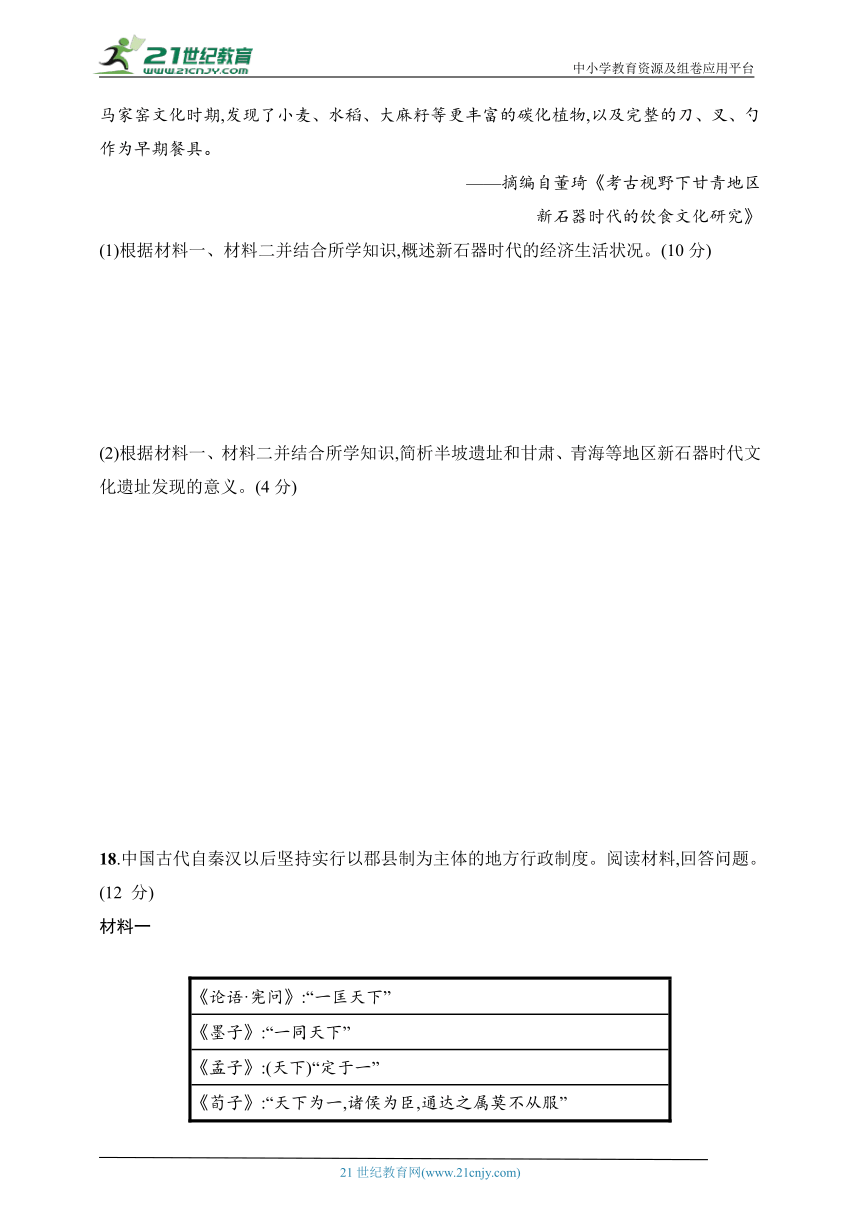

18.中国古代自秦汉以后坚持实行以郡县制为主体的地方行政制度。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一

《论语·宪问》:“一匡天下”

《墨子》:“一同天下”

《孟子》:(天下)“定于一”

《荀子》:“天下为一,诸侯为臣,通达之属莫不从服”

材料二 唐朝柳宗元在《封建论》中说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”

(1)根据材料一,指出表中思想家的共同主张,结合所学知识,分析这种主张形成的社会背景。(6分)

(2)根据材料二,指出这两位思想家的共识,结合所学知识,从唯物史观的角度简要分析中国古代自秦汉以后坚持推行郡县体制的原因,并简述其历史作用。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕(汉武帝)不变更制度,后世无法;不出师征伐,天下不安,为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹也。

——《资治通鉴》

材料二 某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度的后影,渐渐地在变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举汉武帝“变更制度”的三项具体举措。(6分)

(2)结合秦汉时期政治制度变迁的史实,对材料二的观点进行简要阐释。(要求:表述成文,史论结合,逻辑严密)(10分)

20.阅读材料,回答问题。(10分)

材料 司马迁修史

司马迁运用的皇家图书主要有:其一,“六经”(即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。其二,上古典籍,如《国语》《司马兵法》《孙子》等。其三,秦汉图书律令。秦朝焚毁了官藏图书,而民间藏书却不能尽毁。司马迁整理了这些材料,譬如在《世家》中时常出现的第一人称“我”的情况,就是司马迁运用诸侯史记的明证。

《史记》中共收录乐府诗赋15条,儿童歌谣8条,俚语俗谚38条,共计61条。乐府诗赋如《高祖本纪》中的《大风歌》;儿童歌谣如《淮南民歌》;俚语俗谚如《孙子吴起列传》中:“能行之者,未必能言,能言之者,未必能行。”

司马迁20岁南游江淮,后又奉命出使巴蜀等地,足迹遍布大江南北,对许多地方风土人情的描写都来源于自己的感受。他的调查,包括战国故事、汉初故事、古战场形势、人物遗事等。

司马迁与许多重要的历史人物或其后代有直接接触,并从与他们的交往中获得了很多信息。如《项羽本纪》:“吾闻之周生曰‘舜目盖重瞳子’(即一个眼睛里有两个瞳孔),又闻项羽亦重瞳子。”

——摘编自吕昕娱《试析司马迁<史记>与

希罗多德<历史>的史料来源及在

<文献学>教学中的价值》

(1)司马迁编写《史记》参考了哪些类型的史料 根据上述材料举例说明。(6分)

(2)从上述材料中可以看出司马迁具有史学家的哪些优秀精神品质 (4分)

第一单元测评

1.A 解析 据材料可知,该远古人类已经掌握了磨制技术,故选A项;随着生产力发展、剩余产品出现及原始公社瓦解,私有制度产生,排除B项;磨制工具鹿角铲出土于贵州,无法说明会种植和栽培水稻,排除C项;材料内容无法说明该远古人类处于父系氏族社会,排除D项。

2.A 解析 根据材料可知,大汶口文化中的墓葬出现了明显的贫富分化,说明这一时期出现了私有制和阶级差别,故选A项;地主阶级和农民阶级出现于春秋战国时期,排除B项;大汶口文化处于新石器时代,这一时期社会分工依然比较落后,排除C项;大汶口文化属于父系氏族社会时期,排除D项。

3.A

4.B 解析 根据材料可知,通过分封制,受封地区的其他各族接受了华夏文明,并逐渐成为华夏族的成员,由此可知分封制推动了华夏多元一体局面的形成, B项正确。

5.B

6.B 解析 依据材料“‘耕’‘牛’二字经常同时出现在人名中”,可以看出春秋时期已经有了牛耕的存在,B项正确;材料涉及的是牛耕,并未涉及铁犁的状况,排除A、C两项;仅从材料无法得出饲养牛的开始时间,排除D项。

7.A 解析 根据材料及所学知识可知,法家强调趋时更新,不能有守株待兔的思想,A项正确。

8.C 解析 秦朝在地方彻底废除分封制,将战国时已经形成的郡县制在全国推广,其主要官员由中央任免和考核,使地方处在中央的管辖之下,有利于中央集权的加强和国家统一,故选C项。

9.A 解析 根据材料“罢其不与秦文合者”“制定出小篆,作为标准文字,通用于公文法令”并结合所学可知,秦始皇完成统一后,为了巩固统一和维护统治,将文字统一为小篆,A项正确。

10.C

11.B 解析 根据材料“意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样”可知,秦朝以法家治国,主张严刑峻法,因此很多人成为囚犯,B项正确。

12.C 解析 文景时期,封国问题尚未完全解决,部分封国实力强大,随时可能起兵造反,中央控制的区域有限,因此是“伪统一”,C项正确。

13.C 解析 示意图反映了西汉的内外朝制度,结合所学可知,汉武帝为了加强君主专制,重用身边的侍从人员,让他们参与政务决策,成为中朝,三公九卿成为执行机构,成为外朝,C项正确。

14.C 解析 根据材料可知,汉代的刺史,官衔不大,但是权力很重,是小大相互管制监督,说明刺史的品级很低,但是受皇帝任命,可监督地方高官,C项正确。

15.A 解析 董仲舒认为,君主的权威是不能被分割的,君主应该让人民依附,巩固自己的权威,让大臣信服,可见,董仲舒的学说服务于君主集权,故选A项。

16.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富,A项正确。

17.参考答案 (1)以种植业为主,家畜饲养业为辅;出现原始制陶、纺织等技术;人们过着定居生活;人们饮食水平日益提高;出现原始艺术品;审美意识提高;原始农业;磨制石器出现。

(2)为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料;证明了中华文明的源远流长。

18.参考答案 (1)共同主张:国家实现统一。背景:铁犁牛耕的出现推动社会生产力的进步;各诸侯国实行变法活动;士阶层的壮大、私学兴起;礼崩乐坏,诸侯争霸以及兼并战争的出现。

(2)共识:郡县制的形成不以人的意志为转移,是历史发展的必然结果。原因:小农经济为郡县制的长期存在提供了物质基础。作用:加强了中央集权;官僚政治取代贵族政治。

19.参考答案 (1)设置中朝,削弱相权,加强皇权;颁布“推恩令”,削弱王国势力;确立察举制为代表的新选官制度;设置刺史,监察地方官员与豪强势力;任用酷吏治理地方;改革币制,铸币权收归中央;推行“盐铁专卖”制度;推行均输平准,平抑物价;尊崇儒术;派张骞出使西域,设立河西四郡。

(2)示例:汉朝建立之初,在中央官制上承袭秦朝的三公九卿制度;为解决这一制度下权臣专权、威胁皇权的问题,武帝时期增设由皇帝直接掌握的中朝,使三公九卿逐渐变为外朝,通过中朝和外朝的相互牵制,达到削弱相权、强化皇权的效果。汉朝中央官制对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

20.参考答案 (1)司马迁参考的史料有文献史料,包括档案(皇家图书)、文学作品(诗赋、歌谣);实物史料,如古战场形势;口述史料,如战国故事、汉初故事、历史人物后代提供的信息。

(2)重视证据,勤奋认真,不辞辛劳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中历史必修上册练习题

第一单元测评

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.右图是在贵州省兴义县猫猫洞出土的一把鹿角铲,其制作过程首先是在截断鹿角的一端刮出一个约45度的刃口,然后再加以磨制。据此可知,该远古人类( )

A.已经掌握磨制技术

B.已产生了私有制度

C.会种植和栽培水稻

D.处于父系氏族社会

2.大汶口文化后期墓葬中出现随葬品多寡不一的现象,多者达四五十件,寡者一件都没有。在随葬器物中,男性多生产工具和手工工具,女性多生活用具。这反映了当时( )

A.生产资料私有制已经出现

B.出现了地主阶级与农民阶级

C.社会化分工达到较高水平

D.仍然处于母系氏族社会时期

3.我国古代君主被称为“君”,“君”字从文字学来看与甲骨文中的“父”字近形,从尹(管理民众的官职)从口,表示君是诸“尹”中的最尊者,可以用口来指挥“尹”。这说明我国古代君主制的产生( )

A.是父权制的集中反映

B.是私有制出现的结果

C.是原始部落制的遗存

D.是邦国到帝国的标志

4.随着西周分封制的实行,各封国的居民族属结构发生了深刻改变,受封地区的其他各族,渐渐地接受了周人的风俗习惯与思想文化,成为华夏族的成员。据此可知,分封制( )

A.加强了宗族内部的团结

B.推动华夏多元一体局面的形成

C.强化了华夏族的主体地位

D.推动了部落联盟向国家的转变

5.(2023天津高一期中)《周礼》规定,天子五门,诸侯三门。但陕西考古发掘的春秋战国时期秦国国君宫寝遗址有五门。这说明( )

A.秦国已具备统一的条件

B.传统政治体制受到冲击

C.法家思想影响建筑风格

D.秦国经济实力最为雄厚

6.(2023河北石家庄高一月考)春秋时期,“耕”“牛”二字经常同时出现在人名中,如“冉耕,字伯牛”“司马耕,字子牛”。这种现象可以用来佐证( )

A.春秋时期出现铁犁

B.春秋时期出现牛耕

C.春秋时期出现铁犁牛耕

D.春秋时期开始饲养牛

7.《韩非子》载:“宋人有耕田者,田中有株。兔走,触株折颈而死。因释其耒而守株,冀复得兔。兔不可复得,而身为宋国笑。”法家引用这则寓言意在( )

A.强调趋时更新

B.否定等级秩序

C.讽刺不劳而获

D.阐释农本思想

8.《全球通史》中记载:周以后的秦朝尽管存在时间短暂,却用一个组织得很严密的帝国结构取代了周朝的制度……所有这些使中国得到了世界上最稳定、最持久的统治。秦朝在地方上取代了周制的“帝国结构”是( )

A.分封制

B.郡县与分封并行制

C.郡县制

D.行省制

9.公元前221年,秦始皇命令丞相李斯等对文字进行整理。“罢其不与秦文合者”,制定出小篆,作为标准文字,通用于公文法令。其意在( )

A.巩固国家统一

B.确立秦文的核心地位

C.加强思想控制

D.提高政府行政效率

10.秦朝开拓岭南,分置桂林郡、象郡、南海郡等。此后又多次迁徙刑徒和中原民众至岭南开垦荒地。这些措施( )

A.减轻中原地区人口压力

B.破坏了岭南地区的环境

C.加强了岭南地区的开发

D.开始了经济重心的南移

11.(2023浙江嘉兴高一期中)有人曾形容秦朝是“赭衣塞路,囹圄成市”,意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样。这些现象说明秦朝( )

A.社会治安混乱

B.刑罚严酷,人民摇手触禁

C.人们的法制观念淡薄

D.国民素质低下

12.有学者认为“文景之治”的和平繁荣景象下潜藏着一系列巨大的,甚至是颠覆性的风险,其中最重要的就是“未统一”与“伪统一”的并存。“未统一”是指汉朝前期并未将秦朝的全部领土都纳入统治,而“伪统一”则是指( )

A.对匈奴采取“和亲”政策

B.思想上实行的“无为而治”

C.郡国并行下的封国林立

D.在西域采取“羁縻”政策

13.下面是汉代中央官制示意图,这一制度( )

A.增加了国家财政收入

B.推动了“文景之治”局面的出现

C.加强了皇帝的权力

D.形成了察举制为代表的选官制度

14.(2023湖北高一期中)对于汉代的刺史制度,顾炎武曾指出:“夫秩卑而命之尊,官小而权之重,此小大相制,内外相维之意也”,这体现了刺史制度的特点是( )

A.分权制衡

B.内紧外松

C.以小驭大

D.尊卑分明

15.董仲舒在《春秋繁露》中提出:“国之所以为国者,德也;君之所以为君者,威也。故德不可共,威不可分……是故为人君者,固守其德,以附其民,固执其权,以正其臣。”这一主张旨在( )

A.迎合君主集权需要

B.缓和君民之间矛盾

C.奉劝君王以法治国

D.以礼规范君主行为

16.两汉时期司马迁“究天人之际,通古今之变,成一家之言”的志向,霍去病“匈奴未灭,何以家为”的壮志,张骞“凿空”的勇气,班超“投笔从戎”的追求,这反映了汉代( )

A.昂扬进取的时代精神

B.以武力安天下的情怀

C.震古烁今的文人理想

D.中外交流的世界视野

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 半坡遗址位于今陕西省西安市浐河东岸,是一个发达的新石器时代的村落遗址,由出土器物和居住遗迹来说,可分成早晚两个时期,早期以木构房屋的建筑为主,晚期则多采用泥土建造房子,在半坡村新石器时代人们遗留下的房屋里、窖穴中和垃圾堆里,还发现了很多当时使用的生产工具和日常生活用品,有石器、陶器、骨器和其他的装饰品。

——摘编自石兴邦《西安半坡村新石器

时代村落遗址的发掘》

材料二 今甘肃、青海地区的新石器时代可追溯到8 000年前,其丰富的史前文化遗迹据年代早晚分为大地湾文化、仰韶文化、马家窑文化等几大文化分期。早在7 800年前的大地湾一期文化时期,这一地区就种植稷和油菜并家养猪,人们已经用陶器作为炊具,烹煮食物;仰韶文化时期,人们通过家养和狩猎,获得了鹿、鱼、羊、牛、鸡等肉食,并出现了灶;马家窑文化时期,发现了小麦、水稻、大麻籽等更丰富的碳化植物,以及完整的刀、叉、勺作为早期餐具。

——摘编自董琦《考古视野下甘青地区

新石器时代的饮食文化研究》

(1)根据材料一、材料二并结合所学知识,概述新石器时代的经济生活状况。(10分)

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,简析半坡遗址和甘肃、青海等地区新石器时代文化遗址发现的意义。(4分)

18.中国古代自秦汉以后坚持实行以郡县制为主体的地方行政制度。阅读材料,回答问题。(12 分)

材料一

《论语·宪问》:“一匡天下”

《墨子》:“一同天下”

《孟子》:(天下)“定于一”

《荀子》:“天下为一,诸侯为臣,通达之属莫不从服”

材料二 唐朝柳宗元在《封建论》中说:“今国家尽制郡邑,连置守宰,其不可变也固矣。”明末清初顾炎武也说:“封建之废,非一日之故也,虽圣人起,亦将变而为郡县。”

(1)根据材料一,指出表中思想家的共同主张,结合所学知识,分析这种主张形成的社会背景。(6分)

(2)根据材料二,指出这两位思想家的共识,结合所学知识,从唯物史观的角度简要分析中国古代自秦汉以后坚持推行郡县体制的原因,并简述其历史作用。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(16分)

材料一 汉家庶事草创,加四夷侵陵中国,朕(汉武帝)不变更制度,后世无法;不出师征伐,天下不安,为此者不得不劳民。若后世又如朕所为,是袭亡秦之迹也。

——《资治通鉴》

材料二 某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身,渐渐地在创立。某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度的后影,渐渐地在变质。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

(1)根据材料一并结合所学知识,列举汉武帝“变更制度”的三项具体举措。(6分)

(2)结合秦汉时期政治制度变迁的史实,对材料二的观点进行简要阐释。(要求:表述成文,史论结合,逻辑严密)(10分)

20.阅读材料,回答问题。(10分)

材料 司马迁修史

司马迁运用的皇家图书主要有:其一,“六经”(即《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》)。其二,上古典籍,如《国语》《司马兵法》《孙子》等。其三,秦汉图书律令。秦朝焚毁了官藏图书,而民间藏书却不能尽毁。司马迁整理了这些材料,譬如在《世家》中时常出现的第一人称“我”的情况,就是司马迁运用诸侯史记的明证。

《史记》中共收录乐府诗赋15条,儿童歌谣8条,俚语俗谚38条,共计61条。乐府诗赋如《高祖本纪》中的《大风歌》;儿童歌谣如《淮南民歌》;俚语俗谚如《孙子吴起列传》中:“能行之者,未必能言,能言之者,未必能行。”

司马迁20岁南游江淮,后又奉命出使巴蜀等地,足迹遍布大江南北,对许多地方风土人情的描写都来源于自己的感受。他的调查,包括战国故事、汉初故事、古战场形势、人物遗事等。

司马迁与许多重要的历史人物或其后代有直接接触,并从与他们的交往中获得了很多信息。如《项羽本纪》:“吾闻之周生曰‘舜目盖重瞳子’(即一个眼睛里有两个瞳孔),又闻项羽亦重瞳子。”

——摘编自吕昕娱《试析司马迁<史记>与

希罗多德<历史>的史料来源及在

<文献学>教学中的价值》

(1)司马迁编写《史记》参考了哪些类型的史料 根据上述材料举例说明。(6分)

(2)从上述材料中可以看出司马迁具有史学家的哪些优秀精神品质 (4分)

第一单元测评

1.A 解析 据材料可知,该远古人类已经掌握了磨制技术,故选A项;随着生产力发展、剩余产品出现及原始公社瓦解,私有制度产生,排除B项;磨制工具鹿角铲出土于贵州,无法说明会种植和栽培水稻,排除C项;材料内容无法说明该远古人类处于父系氏族社会,排除D项。

2.A 解析 根据材料可知,大汶口文化中的墓葬出现了明显的贫富分化,说明这一时期出现了私有制和阶级差别,故选A项;地主阶级和农民阶级出现于春秋战国时期,排除B项;大汶口文化处于新石器时代,这一时期社会分工依然比较落后,排除C项;大汶口文化属于父系氏族社会时期,排除D项。

3.A

4.B 解析 根据材料可知,通过分封制,受封地区的其他各族接受了华夏文明,并逐渐成为华夏族的成员,由此可知分封制推动了华夏多元一体局面的形成, B项正确。

5.B

6.B 解析 依据材料“‘耕’‘牛’二字经常同时出现在人名中”,可以看出春秋时期已经有了牛耕的存在,B项正确;材料涉及的是牛耕,并未涉及铁犁的状况,排除A、C两项;仅从材料无法得出饲养牛的开始时间,排除D项。

7.A 解析 根据材料及所学知识可知,法家强调趋时更新,不能有守株待兔的思想,A项正确。

8.C 解析 秦朝在地方彻底废除分封制,将战国时已经形成的郡县制在全国推广,其主要官员由中央任免和考核,使地方处在中央的管辖之下,有利于中央集权的加强和国家统一,故选C项。

9.A 解析 根据材料“罢其不与秦文合者”“制定出小篆,作为标准文字,通用于公文法令”并结合所学可知,秦始皇完成统一后,为了巩固统一和维护统治,将文字统一为小篆,A项正确。

10.C

11.B 解析 根据材料“意思是道路上挤满了穿囚衣的犯人,监狱里关满了人,如同集市一样”可知,秦朝以法家治国,主张严刑峻法,因此很多人成为囚犯,B项正确。

12.C 解析 文景时期,封国问题尚未完全解决,部分封国实力强大,随时可能起兵造反,中央控制的区域有限,因此是“伪统一”,C项正确。

13.C 解析 示意图反映了西汉的内外朝制度,结合所学可知,汉武帝为了加强君主专制,重用身边的侍从人员,让他们参与政务决策,成为中朝,三公九卿成为执行机构,成为外朝,C项正确。

14.C 解析 根据材料可知,汉代的刺史,官衔不大,但是权力很重,是小大相互管制监督,说明刺史的品级很低,但是受皇帝任命,可监督地方高官,C项正确。

15.A 解析 董仲舒认为,君主的权威是不能被分割的,君主应该让人民依附,巩固自己的权威,让大臣信服,可见,董仲舒的学说服务于君主集权,故选A项。

16.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,两汉人民创造了灿烂的历史与文化,其中许多杰出人物的昂扬进取、不屈不挠的斗志,给后世留下了宝贵的精神财富,A项正确。

17.参考答案 (1)以种植业为主,家畜饲养业为辅;出现原始制陶、纺织等技术;人们过着定居生活;人们饮食水平日益提高;出现原始艺术品;审美意识提高;原始农业;磨制石器出现。

(2)为探索黄河流域古代文明的起源、形成和发展提供了极其重要的实物史料;证明了中华文明的源远流长。

18.参考答案 (1)共同主张:国家实现统一。背景:铁犁牛耕的出现推动社会生产力的进步;各诸侯国实行变法活动;士阶层的壮大、私学兴起;礼崩乐坏,诸侯争霸以及兼并战争的出现。

(2)共识:郡县制的形成不以人的意志为转移,是历史发展的必然结果。原因:小农经济为郡县制的长期存在提供了物质基础。作用:加强了中央集权;官僚政治取代贵族政治。

19.参考答案 (1)设置中朝,削弱相权,加强皇权;颁布“推恩令”,削弱王国势力;确立察举制为代表的新选官制度;设置刺史,监察地方官员与豪强势力;任用酷吏治理地方;改革币制,铸币权收归中央;推行“盐铁专卖”制度;推行均输平准,平抑物价;尊崇儒术;派张骞出使西域,设立河西四郡。

(2)示例:汉朝建立之初,在中央官制上承袭秦朝的三公九卿制度;为解决这一制度下权臣专权、威胁皇权的问题,武帝时期增设由皇帝直接掌握的中朝,使三公九卿逐渐变为外朝,通过中朝和外朝的相互牵制,达到削弱相权、强化皇权的效果。汉朝中央官制对秦朝制度的承袭与变化,体现了一项政治制度的确立并非孤立不变的,会随着历史的发展而不断变动。

20.参考答案 (1)司马迁参考的史料有文献史料,包括档案(皇家图书)、文学作品(诗赋、歌谣);实物史料,如古战场形势;口述史料,如战国故事、汉初故事、历史人物后代提供的信息。

(2)重视证据,勤奋认真,不辞辛劳。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 从中华文明起源到秦汉统一多民族封建国家的建立与巩固

- 第1课 中华文明的起源与早期国家

- 第2课 诸侯纷争与变法运动

- 第3课 秦统一多民族封建国家的建立

- 第4课 西汉与东汉——统一多民族封建国家的巩固

- 第二单元 三国两晋南北朝的民族交融与隋唐统一多民族封建国家的发展

- 第5课 三国两晋南北朝的政权更迭与民族交融

- 第6课 从隋唐盛世到五代十国

- 第7课 隋唐制度的变化与创新

- 第8课 三国至隋唐的文化

- 第三单元 辽宋夏金多民族政权的并立与元朝的统一

- 第9课 两宋的政治和军事

- 第10课 辽夏金元的统治

- 第11课 辽宋夏金元的经济与社会

- 第12课 辽宋夏金元的文化

- 第四单元 明清中国版图的奠定与面临的挑战

- 第13课 从明朝建立到清军入关

- 第14课 清朝前中期的鼎盛与危机

- 第15课 明至清中叶的经济与文化

- 第五单元 晚清时期的内忧外患与救亡图存

- 第16课 两次鸦片战争

- 第17课 国家出路的探索与列强侵略的加剧

- 第18课 挽救民族危亡的斗争

- 第六单元 辛亥革命与中华民国的建立

- 第19课 辛亥革命

- 第20课 北洋军阀统治时期的政治、经济与文化

- 第七单元 中国共产党成立与新民主主义革命兴起

- 第21课 五四运动与中国共产党的诞生

- 第22课 南京国民政府的统治和中国共产党开辟革命新道路

- 第八单元 中华民族的抗日战争和人民解放战争

- 第23课 从局部抗战到全面抗战

- 第24课 全民族浴血奋战与抗日战争的胜利

- 第25课 人民解放战争

- 第九单元 中华人民共和国成立和社会主义革命与建设

- 第26课 中华人民共和国成立和向社会主义的过渡

- 第27课 社会主义建设在探索中曲折发展

- 第十单元 改革开放与社会主义现代化建设新时期

- 第28课 中国特色社会主义道路的开辟与发展

- 第29课 改革开放以来的巨大成就

- 活动课 家国情怀与统一多民族国家的演进