江苏省常州市2023-2024学年高二上学期期末学业水平监测语文试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省常州市2023-2024学年高二上学期期末学业水平监测语文试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 490.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-27 15:28:59 | ||

图片预览

文档简介

常州市2023-2024学年高二上学期期末学业水平监测

语文

注意:

本试卷共10页,23小题,满分150分。考试时间150分钟。请按照题号将答案填涂或书写在答题卡相对应的答题区域内,在本试卷上答题无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

顾志坤年逾七旬,过去十余年间一直致力于以浙东新四军为主题的革命历史题材写作。他的“革命英雄主义六部曲”为当代革命历史题材书写添上了厚重的一笔。

张雪妍:您的新作《美人弄1号》讲述了多名年轻的女地下党员以烟厂为掩护传递情报的故事。相比以往的创作,这或许是一个不小的突破,请问是什么契机促使您关注到这段历史当中的这一群体,并写下了她们的故事?

顾志坤:这是我从一位从事乡土文化挖掘的朋友处偶然听到的故事,我第一次听到这样的故事。当然那时它只是一条线索而已,但也引起了我浓厚的兴趣。与之前以战场环境和战斗英雄为书写对象的作品不同,美人弄卷烟厂情报站展示的是抗战时期我地下党情报员与日伪斗智斗勇、生死博弈的故事。特别是其中8位情报员全部都是年轻的女性,她们在日伪的眼皮底下,将各类情报送到抗日游击队那里,为我游击队的胜利立下大功。可以说,这是一幅我党情报战线上巾帼英雄们在没有硝烟的战场上奉献青春热血的群英图,它坚定了我讲述的决心。

张雪妍:我注意到,书中描写了许多女共产党员在传递情报过程中使用的“妙招”,比如将兵力火力配置图用米汤水绘制在香烟纸上,敌工部的同志通过碘酒查看,各种特殊的信息传递方式在书中并不少见,它们是您对真实历史的再现,还是在创作过程中的巧思?

顾志坤:这是真实的故事。在创作《美人弄1号》的过程中,我采访了多位当年卷烟厂地下党情报员的后人,以及一位当年曾为情报员带路的老人,并阅读了烟厂女房东赵煦照撰写的回忆录,他们为我还原了当年美人弄卷烟厂情报员为闯敌关而采取的种种办法,你提到的这些细节都来自真实的事件。

张雪妍:从2008年出版的《春晖》到如今的《美人弄1号》,您许多小说或报告文学作品都表现出对历史的复现与还原,您怎样看待文学与历史的关系?

顾志坤:首先,文学和历史之间有着千丝万缕甚至是极其亲密的关系。从历史的视角看,文学始终在参与着、建构着历史,而且自身也是历史的一个部分。不过,文学毕竟是文学,虽然它可以复现与还原历史,但是这种复现和还原是文学的,而不是历史学的。并且文学对历史的复现与还原在不同的文体中也是不一样的,小说家与报告文学作家书写历史的方式就有所不同。

我的许多作品就是按照这样的创作思想进行的,按现时通常的说法,叫“大事不虚,小事不拘”,即在尊重真实历史的前提下,进行文学性书写,在真实地复现与还原历史的同时,为读者呈现集真实性、文学性和可读性相统一的作品。

张雪妍:在战争的背景下,军旅题材小说通常会设置敌我双方的阵营,因此容易呈现出二元对立的色彩。如何看待并处理其中的关系变化,从而避免人物的扁平化问题?

顾志坤:人的现实存在和现实关系是动态发展的,任何一个人都是很复杂的。革命英雄人物也是一样。他们有英雄伟大的个性、人格与魅力,也有和我们一样普通的面相。因此,写活一个人物就必须将他放置在动态的、多样化的关系中,从而展现出他丰富的性格内涵,毕竟英雄人物也会因其平凡而更加动人。文学创作应该始终坚持一种多角度、多层面、多样化的眼光,避免将人物扁平化,或沦为某种观念的象征。在这方面,我在长篇小说《北撤》和新作《美人弄1号》中,作了一些探索和尝试,从读者们的反应看,是值得充分肯定的。

张雪妍:当下,革命历史题材作品应该如何更好地发挥其所具有的价值?

顾志坤:历史是纪实的,但历史的纪实往往是枯燥的,在历史的纪实之外,能够有一种具有文学色彩的纪实作品来作为历史的补充,这本身就是一件非常有意义的事情。在当今时代,纪实作品在记录时代、表现时代主题、塑造时代典范、回应时代关切、参与时代重大课题等方面占据着无可撼动的地位。曾经历史的大变局为纪实文学提供了震撼人心的精神气魄,我们更应该积极介入时代,用自己的妙笔将时代中每一幅生动的画面记录下来,真正承担起自己记录历史、建构历史的文学责任。

但同时我们又必须面对一个严肃的问题——我们的纪实文学,如何才能吸引当下的读者,尤其是,当纪实文学为革命英雄人物立传时,那些昨天的英雄,如何才能打动今天的读者?在这方面,我们的前辈作家已作了很好的回答,而我们今天要做的,就是接过前辈作家的接力棒,立足现实,关注历史、关注时代、关注人民,只有这样,才能创作出人民大众所喜闻乐见的作品。

(摘编自顾志坤张雪妍《昨天的英雄,如何打动今天的读者?》)

1. 下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 《美人弄1号》中年轻的女情报员以烟厂为掩护传递情报,与过去以浙东战场环境和战斗英雄为书写对象的作品不同。

B. 《美人弄1号》中各种特殊的信息传递方式都是对真实历史的再现,其中细节都来自作者的实地采访。

C. 文学本身就是历史的一个部分,同时在尊重历史的前提下进行文学性复现和还原,两者之间有着千丝万缕的关系。

D. 《美人弄1号》中作者尝试在动态多样化关系中展现革命英雄丰富的性格内涵,避免了人物塑造的扁平化,吸引了读者。

2. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 文学对于历史的复现和还原是不同于历史学的,在尊重真实历史的前提下,革命历史题材作品需要考虑真实性、文学性与可读性的相统一。

B. 只有在创作中坚持多角度、多层面、多样化的眼光,才能塑造出既有英雄魅力又有普通面相的形象,使人物因其平凡而更加动人。

C. 与枯燥的历史纪实相比,具有文学色彩和生动画面的纪实文学在表现时代主题、塑造时代典范、回应时代关切上占据更重要地位。

D. 革命历史题材作品在记录历史、建构历史的同时,只有立足现实,关注时代和人民,才能吸引读者,更好地发挥其所具有的价值。

3. 下列分析与理解,与作者就“文学与历史”所谈的认识不一致的一项是( )

A. 《长征胜利万岁》通过具体场面和细节记录重大历史时刻,并融入议论和抒情来表达感受,让人置身真实的历史氛围。

B. 《大战中插曲》以朴实无华的笔触记述了百团大战中一件曲折而又很有意义的事情,彰显了革命人道主义精神。

C. 《别了,不列颠尼亚》抓住几个重要时刻,真实再现了香港回归祖国的历史画面,通过一些富有意味的细节,体现作者的情感与态度。

D. 《大卫·科波菲尔》通过大卫的眼睛来看周围的人物和环境,表达对人世间善良、宽厚等美德的赞美,同时蕴含着对当时社会的批判。

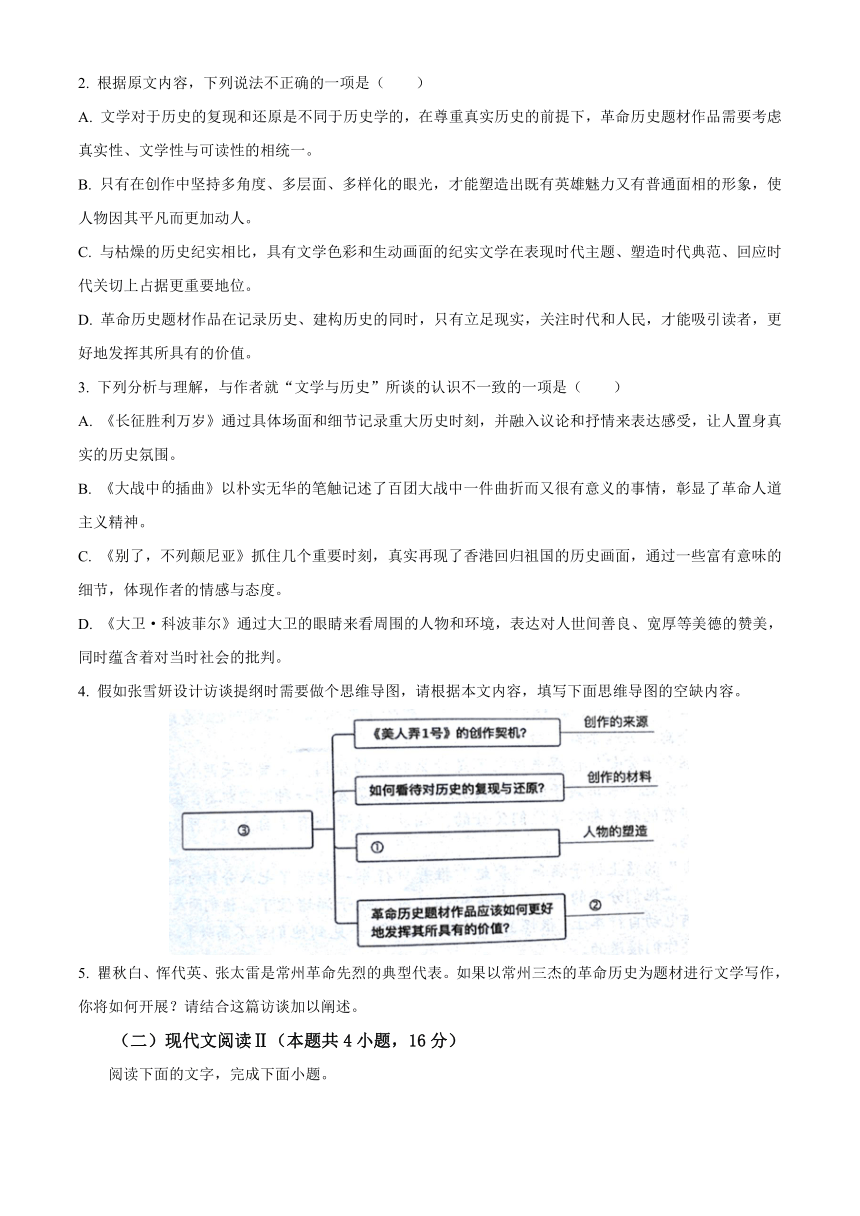

4. 假如张雪妍设计访谈提纲时需要做个思维导图,请根据本文内容,填写下面思维导图的空缺内容。

5. 瞿秋白、恽代英、张太雷是常州革命先烈的典型代表。如果以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作,你将如何开展?请结合这篇访谈加以阐述。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

晚上七点是舞蹈班的课。姚子涵没有让母亲陪同。她一个人骑着自行车,出发了。

凉风习习,姚子涵骑在自行车上,心中充满了纠结。她不允许父母陪同其实是事出有因的,她在抱怨,她在生父母的气。同样是舞蹈,一样地跳,母亲当年为什么就不给自己选择国际标准舞呢?姚子涵领略“国标”的魅力还是不久前的事。“国标”多帅啊,每一个动作都咔咔咔的,有电。

傍晚的风把姚子涵的短发撩起来了,她眯起了眼睛。姚子涵不只是抱怨,不只是生气,她恨了。他们的眼光是什么眼光?他们的见识是什么见识?——她姚子涵吃了多少苦啊。吃苦她不怕,只要值。姚子涵最郁闷的地方还在这里:她还不能丢,都学到这个地步了。姚子涵就觉得自己亏。亏大发了。她的人生要是能够从头再来多好啊,她自己做主,她自己设定。现在倒好,姚子涵的人生道路明明走岔了,还不能踩刹车,也不能松油门。

说来说去还是一个字,钱。她的家过于贫贱了。要是家里头有钱,父母当初的选择可能就不一样了。

但是,归根到底,钱的问题永远是次要的,关键还是父母的眼光和见识。这么一想姚子涵的自卑涌上来了。所有的人都能够看到姚子涵的骄傲,骨子里,姚子涵却自卑。同学们都知道,姚子涵的家坐落在师范大学的“大院”里头,听上去很好。可是,再往深处,姚子涵不再开口了——她的父母其实就是远郊的农民。因为师范大学的拆迁、征地和扩建,大姚夫妇摇身一变,由一对青年农民变成师范大学的双职工了。为这事大姚的父亲可没少花银子。

自卑就是这样,它会让一个人可怜自己。

多亏了这个世上还有一个“爱妃”。“爱妃”和姚子涵在同一个舞蹈班,“妖怪”级的二十一中男生,挺爷们的。可是,舞蹈班的女生偏偏就叫他“爱妃”。“爱妃”也不介意,笑起来红口白牙。

姚子涵和“爱妃”谈得来倒也不是什么特殊的原因,主要还是两个人在处境上的相似。“爱妃”告诉姚子涵,他最大的愿望就是发明一种时空机器,在他的时空机器里,所有的孩子都不是他们父母的,相反,孩子拥有了自主权,可以随意选择他们的爹妈。

下“班”的路上姚子涵和“爱妃”推着自行车一起说了七八分钟的话。就在十字路口,就在他们分手的地方,大姚和韩月娇把姚子涵堵住了。他们两人十分局促地挤在一辆电动自行车上,很怪异的样子。姚子涵一见到他们就不高兴了,又来了,说好了不要你们接送的。

姚子涵的不高兴显然来得太早了,此时此刻,不高兴还轮不到她。她一点都没有用心地看父亲和母亲的表情。实际的情况是这样的,韩月娇神情严峻,而大姚的表情差不多已经走样了。

“你什么意思?”大姚握紧刹车,劈头盖脸就是这样一句。

“什么什么意思?”姚子涵说。

“你不让我们接送是什么意思?”大姚说。

“什么我不让你们接送是什么意思?”姚子涵说。

这样的车轱辘话毫无意思,大姚直指问题的核心——“谁允许你和他谈的?”大姚还没有来得及等待姚子涵的回答,即刻又追问了一句,“谁允许你和他谈的?”

和课堂上一样,姚子涵是不需要老师问到第三遍的时候才能够理解的。姚子涵听懂父亲的话了,她扶着车头,轻声说:“对不起,请让开。”

女儿的傲慢与骄傲足以杀死一个父亲。大姚叫嚣道:“不许你再来!”这等于是胡话,他崩溃了。

姚子涵已经从助力车的旁边安安静静地走过了。可她突然回过了头来,这一次的回头一点也不像一个公主了,相反,像个市井小泼妇。“我还不想来呢,”姚子涵说,她漂亮的脸蛋涨得通红,她叫道,“有钱你们送我到‘国标’班去!”

姚子涵的背影在路灯的底下消失了,大姚没有追。大姚望着自己的老婆,像一条出了水的鱼,嘴巴张开了,闭上了,又张开了,又闭上了。女儿到底把话题扯到“钱”上去了,她终于把她心底的话说出来了,这是迟早的事。随着丫头年纪的增长,她越来越嫌这个家寒碜了,越来越瞧不起他们做父母的了,大姚不是看不出来。他有感觉,他为此生气,更为此自卑。自卑是一块很特殊的生理组织,下面都是血管,一碰就血肉模糊。

大姚难受,却更委屈。这委屈不只是这么多年的付出,这委屈里头还蕴含着一个惊人的秘密:大姚不是有钱人,可大姚的家里有钱。这句话有点饶舌了,大姚真的不是有钱人,可大姚的家里真的有钱。

这件事既普通又诡异——师范大学征地了。师范大学一征地,大姚都没有来得及念一句“阿弥陀佛”,立地成佛了。大姚相信了,这是一个诡异的时代,这更是一片诡异的土地。他的宅基地为他赢钱了。那可不是一般的钱,是像模像样的一大笔钱,很吓人。

——现在倒好,个死丫头,你还嫌这个家寒碜了,还嫌穷了。你懂什么哟?你知道生活里头有哪些弯弯绕?说不得的。

韩月娇也挺伤心,她在犹豫:“要不,今晚就告诉她,咱们可不是穷人家。”

“不行,”大姚说,在这个问题上大姚很果断,“绝对不行。贫寒人家出俊才,纨绔子弟靠不住。我还不了解她?一告诉她她就泄了气。她要是不努力,屁都不是。”

可大姚还是越想越气,越气越委屈。他对着杳无踪影的女儿喊了一声:“我有钱!你老子有钱哪!”

终于喊出来了,可舒服了,可过了瘾了。

(节选自毕飞宇小说《大雨如注》)

文本二:

这是毕飞宇第二次出现在郁达夫小说奖的颁奖现场,上一次是2010年,他获得了提名奖。

毕飞宇的《大雨如注》,获得本届短篇小说奖,讲述的是一户住在大学里的夫妻与他们多才多艺最后却“失语”的女儿的故事。

钱江晚报(以下简称钱报):《大雨如注》和你以往的作品一样,通过一个人的命运来呈现你所关注的社会问题。故事里,主人公姚子涵突然不会说话了。读后很让人揪心,你为什么要描绘这样一个女中学生?

毕飞宇(以下简称毕):姚子涵这个人物其实不是虚构的,有这样的新闻——孩子本来好端端的,就因为一场疾病,突然失语了,也不是失语,是失去了汉语,满嘴都是英文。我听到这个事情的时候很诧异,不相信这是真的。后来被证实了,就想写,可怎么也写不出来,这一拖就是两年。在我们这个失语的时代,我觉得“姚子涵事件”是有象征意味的,这里面也有一种担忧,那就是汉语的命运。

钱报:《小说选刊》推荐过《大雨如注》,我注意到编辑部使用了一个词,叫“毕氏语言”,这是如何练就的?

毕:《大雨如注》是长篇小说《推拿》之后写的。因为写《推拿》,我的消耗很大,写完了,这种语言惯性很长时间都没有消失,到了写《大雨如注》的时候,我发现我已经失去短篇小说的语感了,全是《推拿》腔,甩不掉。我只有反复调试,当一个人内心有爱的时候往往就好办了,有爱就有耐心,你总能找到恰当的表达方式,所谓的好,其实就是恰当。

(——《毕飞宇:有爱,就能找到恰当的表达》,节选自《钱江晚报》,首席记者王湛,实习生余舒艺,2014年12月9日)

6. 下列对文本相关内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A. 姚子涵前往舞蹈班上课不让父母陪同,表层原因是因为没给她报“国标”班,深层次原因是对父母的“眼光”“见识”不满意。

B. 姚子涵的“自卑”源自她是农民的女儿并不是大学教职工的孩子;大姚的“自卑”是因为家庭条件的“寒碜”,对女儿有愧疚之情。

C. 姚子涵、“爱妃”两人境况相似之处就在于他们的生活是被父母安排的,他们缺少决定自己生活的主动权。

D. 韩月娇和大姚这对夫妇是中国众多父母的写照:苦心为孩子谋划未来但有时又显得一厢情愿。

7. 下列对“文本一”艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章将选报课外兴趣班和异性朋友交往作为冲突点,一方面有助于反映出姚子涵和父母关系的不融洽,另一方面也代表着当代亲子关系的典型矛盾。

B. “不能踩刹车,也不能松油门”,精妙的比喻形象地揭示出姚子涵奔驰在人生道路上但没有“行驶的主动权”。

C. 大姚和女儿的“什么意思”都是在指责对方,通过对话的重复、叠加,营造紧张的矛盾氛围,有助于刻画父女二人的形象特点。

D. “终于喊出来了,可舒服了,可过了瘾了”,大姚的行为看似豪放却满腹委屈;看似荒诞却又有着“一切为了孩子”的逻辑支撑。

8. 根据“文本一”内容,为节选部分另拟一个标题,并说明拟题的理由。

9. 根据“文本一”和“文本二”的内容简要分析“毕氏语言”的特点。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

不靡于万物,不晖于数度,以绳墨自矫,而备世之急。古之道术有在于是者,墨翟、禽滑厘闻其风而说之。为之大过,已之大顺。作为《非乐》,命之曰《节用》。生不歌,死无服。墨子泛爱兼利而非斗,其道不怒,又好学而博,不异。不与先王同,毁古之礼乐。古之丧礼,贵贱有仪,上下有等。天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。今墨子独生不歌死不服桐棺三寸而无檩以为法式。以此教人,恐不爱人;以此自行,固不爱己。未败墨子道。虽然,歌而非歌,哭而非哭,乐而非乐,是果类乎?其生也勤,其死也薄,其道大觳,使人忧,使人悲,其行难为也。恐其不可以为圣人之道,反天下之心。天下不堪。墨子虽独能任,奈天下何,离于天下,其去王也远矣!墨子称道曰:“昔禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也。名山三百,支川三千,小者无数。禹亲自操橐耜而九杂天下之川。腓无胈,胫无毛,沐甚雨,栉疾风,置万国。禹大圣也,而形劳天下也如此。”使后世之墨者,多以裘褐为衣,以屐蹻为服,日夜不休,以自苦为极,曰:“不能如此,非禹之道也,不足谓墨。”墨翟、禽滑厘之意则是,其行则非也。将使后世之墨者,必以自苦腓无胈、胫无毛相进而已矣。乱之上也,治之下也。虽然,墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也夫!

(节选自《庄子·天下》)

材料二:

墨者亦尚尧舜道,言其德行曰:“堂高三尺,土阶三等,茅茨不翦,采橡不刮。食土簋,啜土刑,粝粢之食,藜藿之羹。夏日葛衣,冬日鹿裘。”其送死,桐棺三寸,举音不尽其哀;教丧礼,必以此为万民之率。故天下法若此,则尊卑无别也。夫世异时移,事业不必同,故曰“俭而难遵”。要曰强本节用,则人给家足之道也。此墨子之所长,虽百家弗能废也。

(节选自《史记·太史公自序》)

10. 材料一画波浪线部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

今墨子独A生B不歌C死D不服E桐棺三寸F而无椁G以为H法式。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “觳”既可以指容器,也可以指恐惧颤抖,这里的含义与《齐桓晋文之事》中“吾不忍其觳觫”中的“觳”相同,都是指后者。

B. “裘褐”,原指粗陋衣服,后引申为隐士高人,文中用以体现墨者的隐士风范。

C. “称道”,既有赞扬的含义,也有陈述的含义,文中的含义与现在相同,指赞扬。

D. “法”,指效法,与《论语》中“可以群,可以怨”的“群”字用法相同。

12. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 墨子创作《非乐》《节用》两篇来劝说人们生前不要享乐,死后葬礼要节俭,庄子并不认同这种做法。

B. 禹亲自持筐操铲劳作,汇合天下的河川,辛苦得连腿上的汗毛都磨光了,风里来雨里去,终于安定天下,墨子以大禹为榜样,严格要求自己。

C. 对于为天下奔波而形容枯槁的墨子,庄子高度赞扬他的品格,认为天下人能够追随他的学说,并称墨子为“才士”。

D. 《史记》中总结墨家学说的要旨是强本节用,能够使得家家富裕,其他诸子百家的学说在这点上都不能超过墨家。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)墨子泛爱兼利而非斗,其道不怒,又好学而博,不异。

(2)墨子虽独能任,奈天下何,离于天下,其去王也远矣!

14. 《庄子》和《史记》从不同的方面对墨家进行批评,请简要分析。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

连雨三日东轩读书

刘敞

雨中无复故人居,寂寞闭门三日馀。

却信袁安①似有道,未知原宪②定何如。

浮云极目无由卷,积藓侵阶不易除。

正赖高眠堪自遣,时时纷乱满床书。

【注】①袁安:东汉洛阳人,家境贫寒,雪天时饥寒交加,不愿外出乞食,宁愿在家中饿死。洛阳长官得知此事后,便举荐袁安为孝廉。②原宪:孔门七十二贤之一,一生安贫乐道,不肯与世俗合流。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 诗人以袁安、原宪两位先贤自勉,表达出自己甘守贫苦的强烈信念。

B. 颈联中“无由”二字,既写浮云的飘逸姿态,也表现作者内心的恬淡自适。

C. 尾联写诗人读书后正要休息却发现书已满床,照应标题,写其读书之投入。

D. 本诗清新简洁,将叙事、议论、写景融为一体,未落宋诗说理枯涩窠臼。

16. 欧阳修在《答原父》一诗中称赞刘敞“子来清风兴,萧萧吹几簟”,请你谈谈本首诗歌怎样体现刘敞“清风”般的高洁人格。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)孟子说:“二者不可得兼,舍生而取义者也。”这种对于义利关系的思考可以追溯到《论语》中的“_______________,_______________”。

(2)“砧”是古代诗歌当中常用来表达女子思夫之情的意象,《春江花月夜》中的“_______________,_______________”正是对此的有力证明。

(3)你的同学在考试中没有得到理想的成绩,为了鼓励他重新振作,你可以选用唐诗中的“_______________,_______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,13分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

只要有人的地方就有竞争。资源是有限的,为了获取更大的份额,每个人在自己努力的同时必然会影响他人的福祉。在绝大多数情况下,资源的瓶颈无法打破,所以竞争就无处不在。

整体来看,竞争是件好事,因为竞争是创新的动力,而创新能带来社会进步。我们把能把蛋糕做大的竞争叫多赢的竞争;另外一种竞争,做不大蛋糕,叫零和博弈,或叫“内卷”。既然蛋糕不能做大,为什么要竞争呢?因为在内卷中,大家往往争的是相对利益,是胜利者和失败者获得的利益之差;而在多赢的竞争中,大家努力的目标是绝对利益,每个人只关心自己是否获利,别人获得更多还是更少不在考虑范围之内。

面临现实的各种情况,每个人都会算一笔账:当预期的回报足够大,人们才会参与竞争。 A ,人们就会选择“躺平”,根本不参与竞争。

躺平看起来人畜无害,实际会造成巨大的社会损失。当越来越多的人选择躺平, B 。如果缺乏足够的人参与竞争和创新,就很难推动社会的进步和发展。

如何杜绝躺平?①核心是通过在激励机制上下功夫。②提高预期回报,③降低预期成本,④大部分的躺平都能唤醒。⑤年轻人躺平是因为工作机会不够多、房价太贵住不起造成的,⑥解决了这些问题年轻人自然会充满激情地去闯出一番事业。⑦光有奖励、没有惩罚,⑧人们会冒进;⑨光有惩罚、没有奖励,⑩人们会躺平。 所以不但要有惩罚而且要有奖励, 而且无论惩罚和奖励都应该是透明的、合法的、符合经济规律的。

当我们在无处不在的竞争中看到大量的内卷和躺平,说明竞争格局出了大问题。重新设计游戏规则,把内卷和躺平降到最低点,社会才能发挥最大的活力。

18. 下列句子中的“我们”和“我们把能把蛋糕做大的竞争叫多赢的竞争”中的“我们”,意义和用法相同的一项是( )

A. 我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国家。

B. “眼下米考伯先生的困难,几乎要把我们给压垮了。”米考伯太太说。

C. 我们红四团的指战员和整个红军一样,忍受了一切物质生活上的困难。

D. 焦裕禄把照片颤颤地交给张钦礼,然后说道:“钦礼同志,党相信我们,派我们去领导,我们是有信心的。”

19. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

20. 文中第五段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,7分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

秋高气爽,风日晴和的早晨,你且骑着一匹驴子,上西山八大处或玉泉山碧云寺去走走看,山上的红柿,远处的烟树人家,郊野里的芦苇黍稷,以及在驴背上驮着生果进城来卖的农户佃家,包管你 ① 。

我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好。

花开也是常有的事,开花有香气更是 ② 。但是,在这样一个时候,这样一个地方,有这样的花,有这样的香,我就觉得很不寻常;有花香慰我寂寥,我甚至有一些近乎感激的心情了。

“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”唯静,才能观照万物,才能对人间生活 ③ ;静是顺乎自然,也是合乎人道的。

爱一物,是兼爱它的明暗两方面。否则,没有暗的明是不明的,是不可爱的。

21. 请在文中横线处填入恰当的成语。

22. 文中的画线句极具表现力,请分析其艺术特色。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

11月22日,中国科学院、中国工程院公布2023年增选当选院士名单,来自哈尔滨工业大学的赫晓东教授和郭世泽校友分别当选中国工程院院士、中国科学院院士。两人当年曾是室友,而同一寝室的另外一名室友韩杰才,早在2015年就当选了中国科学院院士。“一个寝室出了三位院士”,网友们纷纷赞叹,“天花板级室友”。

可以说,他们的成绩,都根砥于同一种学术传统。这种学术传统,可以是学习上的互相砥砺,人生方向上的志同道合;也可以是学校、学院日积月累的学术路径。他们受这种学术传统的影响,人生也有了相似的轨迹。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

常州市2023-2024学年高二上学期期末学业水平监测

语文 答案

注意:

本试卷共10页,23小题,满分150分。考试时间150分钟。请按照题号将答案填涂或书写在答题卡相对应的答题区域内,在本试卷上答题无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

【1~5题答案】

【答案】1. C 2. C

3. D 4. ①如何避免人物的扁平化问题? ②作品的价值 ③革命历史题材的写作

5. ①以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作时,可以采访当地的一些知情人,还可以结合常州三杰的后人以及有关的文字资料,多方面地搜集素材。

②以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作,要在尊重真实历史的前提下,进行文学性书写,在真实地复现与还原。

③在人物塑造方面,要将人物放置在动态的、多样化的关系中,展现人物丰富的性格内涵,坚持一种多角度、多层面、多样化的眼光,避免将人物扁平化,或沦为某种观念的象征。

④以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作时,立足现实,关注历史、关注时代、关注人民,创作出人民大众所喜闻乐见的作品。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

【6~9题答案】

【答案】6. B 7. C

8. 示例:错位的爱

理由:

①姚子涵认为自己的父母因没钱而没有眼光和见识,姚子涵表面骄傲,骨子里却自卑;她还感觉自己没有自主选择权,自己的生活和学习都是在父母的安排下进行的。

②父亲认为“贫寒人家出俊才”,有钱却不愿“露富”,把有钱的日子当没钱的日子过。大姚对姚子涵越来越嫌这个家寒碜,越来越瞧不起他们做父母的这种情况感到生气,更为此自卑。

③这就是父女两代人的价值观的错位,在这里父母对孩子的爱是包办型的,他们没有真正懂得孩子的需求,只是一味地替她做主,替她安排,从未想过孩子想要的是什么。

9. ①词语准确、生动、简练。如“所有的人都能够看到姚子涵的骄傲,骨子里,姚子涵却自卑。”

②短句使用生动明白易懂。如“姚子涵吃了多少苦啊。吃苦她不怕,只要值。”“姚子涵就觉得自己亏。亏大发了”。

③语言幽默风趣,修辞的运用提高表达效果。如“一条出了水的鱼”运用比喻的修辞,多亏了这个世上还有一个“爱妃”运用了移就的修辞,营造幽默风趣的氛围。

④语言个性化、生活化,贴合人物身份如“个死丫头,你还嫌这个家寒碜了,还嫌穷了”。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

【10~14题答案】

【答案】10. CEG

11. A 12. D

13. (1)墨家主“泛爱”“兼利”和“非斗”,他们的学说是非暴力的,而且墨家又好学博览,不随意标新立异。

(2)墨子即使能够独自实行,又能拿天下人怎么样?背离了天下人的心愿,距离天下百姓一心归往的境界也就很远很远了。

14. (1)①胸怀天下,勇于救世,有社会理想;②博学多才,无私执着,有人格魅力;③毁弃礼乐,自苦薄人,容易误导后世;④偏激严苛,背离人性,明显脱离现实。

(2)墨家主张在住、吃、穿等方面应该尽量简单,反对厚葬,这些主张虽难以遵守,但是能使老百姓人人丰足、家家富裕。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

【15~16题答案】

【答案】15. B 16. 颔联:借用袁安、原宪的典故,表达自己高洁的志向。

尾联:逆境中依然乐此不疲地读书,表明诗人的内心是宁静高洁的。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

【17题答案】

【答案】 ①. 君子喻于义 ②. 小人喻于利 ③. 玉户帘中卷不去 ④. 捣衣砧上拂还来 ⑤. 长风破浪会有时 ⑥. 直挂云帆济沧海(沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春/会当凌绝顶,一览众山小)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,13分)

【18~20题答案】

【答案】18. A 19. A.如果情况正好相反(如果预期回报很小) B. 无人参与竞争和创新

20. ①去掉“通过”;⑤去掉“造成的”; “不但要有惩罚而且要有奖励”改为“既要有惩罚也要有奖励”。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,7分)

【21~22题答案】

【答案】21. ①百看不厌

②司空见惯

③意兴盎然

22. ①运用了排比、对偶的修辞,语言富有表现力。

②整散句、长短句结合,灵动活泼,有韵律美。

四、写作(60分)

【23题答案】

【答案】例文:

选择与优秀为伍

近期,来自同一寝室的赫晓东教授、郭世泽校友成功当选院士,而另一个室友也早在2015年就当选中国科学院院士的新闻,向我们展现了同一种学术传统,也就是好学上进、不断求索的环境对人的影响。古人说,“近朱者赤,近墨者黑”,“君子交多仁义”“近小人则多鄙”,我们应选择与优秀为伍。

“物以类聚、人以群分”,反映了交友时互相影响的关系。我国历史上著名的有以孔融为首的“建安七子”,以阮籍为首的“竹林七贤”,以西晋文学家燔岳为首的“二十四友”,以南梁著名文学家、史学家沈约为首的“竟陵八友”,当年,西方及俄国的“文艺沙龙”则聚集着一批文学家、艺术家……许多犯罪集团,最初时并不是所有人都是十恶不赦的坏分子。但是,他们在一起则发展了自私自利、好吃懒做、荒淫无耻、鼠窃狗盗乃至残暴杀人的罪恶思想和行为。

学校方面,美国的哈佛大学,英国的牛津、剑桥大学,苏联的莫斯科大学,我国的北大、清华、人大、浙大、复旦、同济……都为本国培养出了大量出色的政治、经济、军事、科学、文化人才,成为建设国家的中间力量。美国纽约布朗克斯理工中学的谢尔登 格拉西奥和史蒂文 温伯格,俩人是同班同学,1979年双双获得诺贝尔奖。他们班级除他俩获奖外,其他同学也很出色,许多同学成为知名企业家或教授……温伯格曾深有感触的说:“你想成为什么样的人,多少有点取决于你和谁一起上学。 这是值得深思的。

俗话说,“名师出高徒”,传说孔子有弟子三千人,著名的有七十二人。他们对我国文化教育事业起了巨大的作用和影响;近世的蔡元培、徐特立、吴玉章、鲁迅、陶行知、恽代英等人,也为我国培育出很多优秀人才。此外,还有“三曹”“三苏”等家庭影响的实例。

那么怎样发挥良好的共生效应呢

首先,应当大力倡导和发扬国家、民族的优良精神,加强精神文明建设,批评打击种种不正之风,使正气居于主导地位;国家、社会要积极办好教育事业,学校要树立良好的校风;家长要十分注意孩子生长环境和品德教育,为孩子提供良好学习条件,同时还要以身作则,身体力行地为孩子做出良好榜样,同时还应特别注意孩子的朋友往来,以防接受不良影响。

此外,个人也要树立坚定的上进心,要“远小人、近君子”,像孔子那样“三人行,必有我师焉,择其善者而从之”。

一个人的成才是很复杂的问题,既有先天秉赋,又有后天环境和教育问题,更要决定于自身的努力奋进。让我们选择与优秀的人为伍,提升自己的格调与品德。

语文

注意:

本试卷共10页,23小题,满分150分。考试时间150分钟。请按照题号将答案填涂或书写在答题卡相对应的答题区域内,在本试卷上答题无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

顾志坤年逾七旬,过去十余年间一直致力于以浙东新四军为主题的革命历史题材写作。他的“革命英雄主义六部曲”为当代革命历史题材书写添上了厚重的一笔。

张雪妍:您的新作《美人弄1号》讲述了多名年轻的女地下党员以烟厂为掩护传递情报的故事。相比以往的创作,这或许是一个不小的突破,请问是什么契机促使您关注到这段历史当中的这一群体,并写下了她们的故事?

顾志坤:这是我从一位从事乡土文化挖掘的朋友处偶然听到的故事,我第一次听到这样的故事。当然那时它只是一条线索而已,但也引起了我浓厚的兴趣。与之前以战场环境和战斗英雄为书写对象的作品不同,美人弄卷烟厂情报站展示的是抗战时期我地下党情报员与日伪斗智斗勇、生死博弈的故事。特别是其中8位情报员全部都是年轻的女性,她们在日伪的眼皮底下,将各类情报送到抗日游击队那里,为我游击队的胜利立下大功。可以说,这是一幅我党情报战线上巾帼英雄们在没有硝烟的战场上奉献青春热血的群英图,它坚定了我讲述的决心。

张雪妍:我注意到,书中描写了许多女共产党员在传递情报过程中使用的“妙招”,比如将兵力火力配置图用米汤水绘制在香烟纸上,敌工部的同志通过碘酒查看,各种特殊的信息传递方式在书中并不少见,它们是您对真实历史的再现,还是在创作过程中的巧思?

顾志坤:这是真实的故事。在创作《美人弄1号》的过程中,我采访了多位当年卷烟厂地下党情报员的后人,以及一位当年曾为情报员带路的老人,并阅读了烟厂女房东赵煦照撰写的回忆录,他们为我还原了当年美人弄卷烟厂情报员为闯敌关而采取的种种办法,你提到的这些细节都来自真实的事件。

张雪妍:从2008年出版的《春晖》到如今的《美人弄1号》,您许多小说或报告文学作品都表现出对历史的复现与还原,您怎样看待文学与历史的关系?

顾志坤:首先,文学和历史之间有着千丝万缕甚至是极其亲密的关系。从历史的视角看,文学始终在参与着、建构着历史,而且自身也是历史的一个部分。不过,文学毕竟是文学,虽然它可以复现与还原历史,但是这种复现和还原是文学的,而不是历史学的。并且文学对历史的复现与还原在不同的文体中也是不一样的,小说家与报告文学作家书写历史的方式就有所不同。

我的许多作品就是按照这样的创作思想进行的,按现时通常的说法,叫“大事不虚,小事不拘”,即在尊重真实历史的前提下,进行文学性书写,在真实地复现与还原历史的同时,为读者呈现集真实性、文学性和可读性相统一的作品。

张雪妍:在战争的背景下,军旅题材小说通常会设置敌我双方的阵营,因此容易呈现出二元对立的色彩。如何看待并处理其中的关系变化,从而避免人物的扁平化问题?

顾志坤:人的现实存在和现实关系是动态发展的,任何一个人都是很复杂的。革命英雄人物也是一样。他们有英雄伟大的个性、人格与魅力,也有和我们一样普通的面相。因此,写活一个人物就必须将他放置在动态的、多样化的关系中,从而展现出他丰富的性格内涵,毕竟英雄人物也会因其平凡而更加动人。文学创作应该始终坚持一种多角度、多层面、多样化的眼光,避免将人物扁平化,或沦为某种观念的象征。在这方面,我在长篇小说《北撤》和新作《美人弄1号》中,作了一些探索和尝试,从读者们的反应看,是值得充分肯定的。

张雪妍:当下,革命历史题材作品应该如何更好地发挥其所具有的价值?

顾志坤:历史是纪实的,但历史的纪实往往是枯燥的,在历史的纪实之外,能够有一种具有文学色彩的纪实作品来作为历史的补充,这本身就是一件非常有意义的事情。在当今时代,纪实作品在记录时代、表现时代主题、塑造时代典范、回应时代关切、参与时代重大课题等方面占据着无可撼动的地位。曾经历史的大变局为纪实文学提供了震撼人心的精神气魄,我们更应该积极介入时代,用自己的妙笔将时代中每一幅生动的画面记录下来,真正承担起自己记录历史、建构历史的文学责任。

但同时我们又必须面对一个严肃的问题——我们的纪实文学,如何才能吸引当下的读者,尤其是,当纪实文学为革命英雄人物立传时,那些昨天的英雄,如何才能打动今天的读者?在这方面,我们的前辈作家已作了很好的回答,而我们今天要做的,就是接过前辈作家的接力棒,立足现实,关注历史、关注时代、关注人民,只有这样,才能创作出人民大众所喜闻乐见的作品。

(摘编自顾志坤张雪妍《昨天的英雄,如何打动今天的读者?》)

1. 下列对原文相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )

A. 《美人弄1号》中年轻的女情报员以烟厂为掩护传递情报,与过去以浙东战场环境和战斗英雄为书写对象的作品不同。

B. 《美人弄1号》中各种特殊的信息传递方式都是对真实历史的再现,其中细节都来自作者的实地采访。

C. 文学本身就是历史的一个部分,同时在尊重历史的前提下进行文学性复现和还原,两者之间有着千丝万缕的关系。

D. 《美人弄1号》中作者尝试在动态多样化关系中展现革命英雄丰富的性格内涵,避免了人物塑造的扁平化,吸引了读者。

2. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是( )

A. 文学对于历史的复现和还原是不同于历史学的,在尊重真实历史的前提下,革命历史题材作品需要考虑真实性、文学性与可读性的相统一。

B. 只有在创作中坚持多角度、多层面、多样化的眼光,才能塑造出既有英雄魅力又有普通面相的形象,使人物因其平凡而更加动人。

C. 与枯燥的历史纪实相比,具有文学色彩和生动画面的纪实文学在表现时代主题、塑造时代典范、回应时代关切上占据更重要地位。

D. 革命历史题材作品在记录历史、建构历史的同时,只有立足现实,关注时代和人民,才能吸引读者,更好地发挥其所具有的价值。

3. 下列分析与理解,与作者就“文学与历史”所谈的认识不一致的一项是( )

A. 《长征胜利万岁》通过具体场面和细节记录重大历史时刻,并融入议论和抒情来表达感受,让人置身真实的历史氛围。

B. 《大战中插曲》以朴实无华的笔触记述了百团大战中一件曲折而又很有意义的事情,彰显了革命人道主义精神。

C. 《别了,不列颠尼亚》抓住几个重要时刻,真实再现了香港回归祖国的历史画面,通过一些富有意味的细节,体现作者的情感与态度。

D. 《大卫·科波菲尔》通过大卫的眼睛来看周围的人物和环境,表达对人世间善良、宽厚等美德的赞美,同时蕴含着对当时社会的批判。

4. 假如张雪妍设计访谈提纲时需要做个思维导图,请根据本文内容,填写下面思维导图的空缺内容。

5. 瞿秋白、恽代英、张太雷是常州革命先烈的典型代表。如果以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作,你将如何开展?请结合这篇访谈加以阐述。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

文本一:

晚上七点是舞蹈班的课。姚子涵没有让母亲陪同。她一个人骑着自行车,出发了。

凉风习习,姚子涵骑在自行车上,心中充满了纠结。她不允许父母陪同其实是事出有因的,她在抱怨,她在生父母的气。同样是舞蹈,一样地跳,母亲当年为什么就不给自己选择国际标准舞呢?姚子涵领略“国标”的魅力还是不久前的事。“国标”多帅啊,每一个动作都咔咔咔的,有电。

傍晚的风把姚子涵的短发撩起来了,她眯起了眼睛。姚子涵不只是抱怨,不只是生气,她恨了。他们的眼光是什么眼光?他们的见识是什么见识?——她姚子涵吃了多少苦啊。吃苦她不怕,只要值。姚子涵最郁闷的地方还在这里:她还不能丢,都学到这个地步了。姚子涵就觉得自己亏。亏大发了。她的人生要是能够从头再来多好啊,她自己做主,她自己设定。现在倒好,姚子涵的人生道路明明走岔了,还不能踩刹车,也不能松油门。

说来说去还是一个字,钱。她的家过于贫贱了。要是家里头有钱,父母当初的选择可能就不一样了。

但是,归根到底,钱的问题永远是次要的,关键还是父母的眼光和见识。这么一想姚子涵的自卑涌上来了。所有的人都能够看到姚子涵的骄傲,骨子里,姚子涵却自卑。同学们都知道,姚子涵的家坐落在师范大学的“大院”里头,听上去很好。可是,再往深处,姚子涵不再开口了——她的父母其实就是远郊的农民。因为师范大学的拆迁、征地和扩建,大姚夫妇摇身一变,由一对青年农民变成师范大学的双职工了。为这事大姚的父亲可没少花银子。

自卑就是这样,它会让一个人可怜自己。

多亏了这个世上还有一个“爱妃”。“爱妃”和姚子涵在同一个舞蹈班,“妖怪”级的二十一中男生,挺爷们的。可是,舞蹈班的女生偏偏就叫他“爱妃”。“爱妃”也不介意,笑起来红口白牙。

姚子涵和“爱妃”谈得来倒也不是什么特殊的原因,主要还是两个人在处境上的相似。“爱妃”告诉姚子涵,他最大的愿望就是发明一种时空机器,在他的时空机器里,所有的孩子都不是他们父母的,相反,孩子拥有了自主权,可以随意选择他们的爹妈。

下“班”的路上姚子涵和“爱妃”推着自行车一起说了七八分钟的话。就在十字路口,就在他们分手的地方,大姚和韩月娇把姚子涵堵住了。他们两人十分局促地挤在一辆电动自行车上,很怪异的样子。姚子涵一见到他们就不高兴了,又来了,说好了不要你们接送的。

姚子涵的不高兴显然来得太早了,此时此刻,不高兴还轮不到她。她一点都没有用心地看父亲和母亲的表情。实际的情况是这样的,韩月娇神情严峻,而大姚的表情差不多已经走样了。

“你什么意思?”大姚握紧刹车,劈头盖脸就是这样一句。

“什么什么意思?”姚子涵说。

“你不让我们接送是什么意思?”大姚说。

“什么我不让你们接送是什么意思?”姚子涵说。

这样的车轱辘话毫无意思,大姚直指问题的核心——“谁允许你和他谈的?”大姚还没有来得及等待姚子涵的回答,即刻又追问了一句,“谁允许你和他谈的?”

和课堂上一样,姚子涵是不需要老师问到第三遍的时候才能够理解的。姚子涵听懂父亲的话了,她扶着车头,轻声说:“对不起,请让开。”

女儿的傲慢与骄傲足以杀死一个父亲。大姚叫嚣道:“不许你再来!”这等于是胡话,他崩溃了。

姚子涵已经从助力车的旁边安安静静地走过了。可她突然回过了头来,这一次的回头一点也不像一个公主了,相反,像个市井小泼妇。“我还不想来呢,”姚子涵说,她漂亮的脸蛋涨得通红,她叫道,“有钱你们送我到‘国标’班去!”

姚子涵的背影在路灯的底下消失了,大姚没有追。大姚望着自己的老婆,像一条出了水的鱼,嘴巴张开了,闭上了,又张开了,又闭上了。女儿到底把话题扯到“钱”上去了,她终于把她心底的话说出来了,这是迟早的事。随着丫头年纪的增长,她越来越嫌这个家寒碜了,越来越瞧不起他们做父母的了,大姚不是看不出来。他有感觉,他为此生气,更为此自卑。自卑是一块很特殊的生理组织,下面都是血管,一碰就血肉模糊。

大姚难受,却更委屈。这委屈不只是这么多年的付出,这委屈里头还蕴含着一个惊人的秘密:大姚不是有钱人,可大姚的家里有钱。这句话有点饶舌了,大姚真的不是有钱人,可大姚的家里真的有钱。

这件事既普通又诡异——师范大学征地了。师范大学一征地,大姚都没有来得及念一句“阿弥陀佛”,立地成佛了。大姚相信了,这是一个诡异的时代,这更是一片诡异的土地。他的宅基地为他赢钱了。那可不是一般的钱,是像模像样的一大笔钱,很吓人。

——现在倒好,个死丫头,你还嫌这个家寒碜了,还嫌穷了。你懂什么哟?你知道生活里头有哪些弯弯绕?说不得的。

韩月娇也挺伤心,她在犹豫:“要不,今晚就告诉她,咱们可不是穷人家。”

“不行,”大姚说,在这个问题上大姚很果断,“绝对不行。贫寒人家出俊才,纨绔子弟靠不住。我还不了解她?一告诉她她就泄了气。她要是不努力,屁都不是。”

可大姚还是越想越气,越气越委屈。他对着杳无踪影的女儿喊了一声:“我有钱!你老子有钱哪!”

终于喊出来了,可舒服了,可过了瘾了。

(节选自毕飞宇小说《大雨如注》)

文本二:

这是毕飞宇第二次出现在郁达夫小说奖的颁奖现场,上一次是2010年,他获得了提名奖。

毕飞宇的《大雨如注》,获得本届短篇小说奖,讲述的是一户住在大学里的夫妻与他们多才多艺最后却“失语”的女儿的故事。

钱江晚报(以下简称钱报):《大雨如注》和你以往的作品一样,通过一个人的命运来呈现你所关注的社会问题。故事里,主人公姚子涵突然不会说话了。读后很让人揪心,你为什么要描绘这样一个女中学生?

毕飞宇(以下简称毕):姚子涵这个人物其实不是虚构的,有这样的新闻——孩子本来好端端的,就因为一场疾病,突然失语了,也不是失语,是失去了汉语,满嘴都是英文。我听到这个事情的时候很诧异,不相信这是真的。后来被证实了,就想写,可怎么也写不出来,这一拖就是两年。在我们这个失语的时代,我觉得“姚子涵事件”是有象征意味的,这里面也有一种担忧,那就是汉语的命运。

钱报:《小说选刊》推荐过《大雨如注》,我注意到编辑部使用了一个词,叫“毕氏语言”,这是如何练就的?

毕:《大雨如注》是长篇小说《推拿》之后写的。因为写《推拿》,我的消耗很大,写完了,这种语言惯性很长时间都没有消失,到了写《大雨如注》的时候,我发现我已经失去短篇小说的语感了,全是《推拿》腔,甩不掉。我只有反复调试,当一个人内心有爱的时候往往就好办了,有爱就有耐心,你总能找到恰当的表达方式,所谓的好,其实就是恰当。

(——《毕飞宇:有爱,就能找到恰当的表达》,节选自《钱江晚报》,首席记者王湛,实习生余舒艺,2014年12月9日)

6. 下列对文本相关内容的分析和理解,不正确的一项是( )

A. 姚子涵前往舞蹈班上课不让父母陪同,表层原因是因为没给她报“国标”班,深层次原因是对父母的“眼光”“见识”不满意。

B. 姚子涵的“自卑”源自她是农民的女儿并不是大学教职工的孩子;大姚的“自卑”是因为家庭条件的“寒碜”,对女儿有愧疚之情。

C. 姚子涵、“爱妃”两人境况相似之处就在于他们的生活是被父母安排的,他们缺少决定自己生活的主动权。

D. 韩月娇和大姚这对夫妇是中国众多父母的写照:苦心为孩子谋划未来但有时又显得一厢情愿。

7. 下列对“文本一”艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A. 文章将选报课外兴趣班和异性朋友交往作为冲突点,一方面有助于反映出姚子涵和父母关系的不融洽,另一方面也代表着当代亲子关系的典型矛盾。

B. “不能踩刹车,也不能松油门”,精妙的比喻形象地揭示出姚子涵奔驰在人生道路上但没有“行驶的主动权”。

C. 大姚和女儿的“什么意思”都是在指责对方,通过对话的重复、叠加,营造紧张的矛盾氛围,有助于刻画父女二人的形象特点。

D. “终于喊出来了,可舒服了,可过了瘾了”,大姚的行为看似豪放却满腹委屈;看似荒诞却又有着“一切为了孩子”的逻辑支撑。

8. 根据“文本一”内容,为节选部分另拟一个标题,并说明拟题的理由。

9. 根据“文本一”和“文本二”的内容简要分析“毕氏语言”的特点。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成下面小题。

材料一:

不靡于万物,不晖于数度,以绳墨自矫,而备世之急。古之道术有在于是者,墨翟、禽滑厘闻其风而说之。为之大过,已之大顺。作为《非乐》,命之曰《节用》。生不歌,死无服。墨子泛爱兼利而非斗,其道不怒,又好学而博,不异。不与先王同,毁古之礼乐。古之丧礼,贵贱有仪,上下有等。天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。今墨子独生不歌死不服桐棺三寸而无檩以为法式。以此教人,恐不爱人;以此自行,固不爱己。未败墨子道。虽然,歌而非歌,哭而非哭,乐而非乐,是果类乎?其生也勤,其死也薄,其道大觳,使人忧,使人悲,其行难为也。恐其不可以为圣人之道,反天下之心。天下不堪。墨子虽独能任,奈天下何,离于天下,其去王也远矣!墨子称道曰:“昔禹之湮洪水,决江河而通四夷九州也。名山三百,支川三千,小者无数。禹亲自操橐耜而九杂天下之川。腓无胈,胫无毛,沐甚雨,栉疾风,置万国。禹大圣也,而形劳天下也如此。”使后世之墨者,多以裘褐为衣,以屐蹻为服,日夜不休,以自苦为极,曰:“不能如此,非禹之道也,不足谓墨。”墨翟、禽滑厘之意则是,其行则非也。将使后世之墨者,必以自苦腓无胈、胫无毛相进而已矣。乱之上也,治之下也。虽然,墨子真天下之好也,将求之不得也,虽枯槁不舍也,才士也夫!

(节选自《庄子·天下》)

材料二:

墨者亦尚尧舜道,言其德行曰:“堂高三尺,土阶三等,茅茨不翦,采橡不刮。食土簋,啜土刑,粝粢之食,藜藿之羹。夏日葛衣,冬日鹿裘。”其送死,桐棺三寸,举音不尽其哀;教丧礼,必以此为万民之率。故天下法若此,则尊卑无别也。夫世异时移,事业不必同,故曰“俭而难遵”。要曰强本节用,则人给家足之道也。此墨子之所长,虽百家弗能废也。

(节选自《史记·太史公自序》)

10. 材料一画波浪线部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

今墨子独A生B不歌C死D不服E桐棺三寸F而无椁G以为H法式。

11. 下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )

A. “觳”既可以指容器,也可以指恐惧颤抖,这里的含义与《齐桓晋文之事》中“吾不忍其觳觫”中的“觳”相同,都是指后者。

B. “裘褐”,原指粗陋衣服,后引申为隐士高人,文中用以体现墨者的隐士风范。

C. “称道”,既有赞扬的含义,也有陈述的含义,文中的含义与现在相同,指赞扬。

D. “法”,指效法,与《论语》中“可以群,可以怨”的“群”字用法相同。

12. 下列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )

A. 墨子创作《非乐》《节用》两篇来劝说人们生前不要享乐,死后葬礼要节俭,庄子并不认同这种做法。

B. 禹亲自持筐操铲劳作,汇合天下的河川,辛苦得连腿上的汗毛都磨光了,风里来雨里去,终于安定天下,墨子以大禹为榜样,严格要求自己。

C. 对于为天下奔波而形容枯槁的墨子,庄子高度赞扬他的品格,认为天下人能够追随他的学说,并称墨子为“才士”。

D. 《史记》中总结墨家学说的要旨是强本节用,能够使得家家富裕,其他诸子百家的学说在这点上都不能超过墨家。

13. 把材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)墨子泛爱兼利而非斗,其道不怒,又好学而博,不异。

(2)墨子虽独能任,奈天下何,离于天下,其去王也远矣!

14. 《庄子》和《史记》从不同的方面对墨家进行批评,请简要分析。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

连雨三日东轩读书

刘敞

雨中无复故人居,寂寞闭门三日馀。

却信袁安①似有道,未知原宪②定何如。

浮云极目无由卷,积藓侵阶不易除。

正赖高眠堪自遣,时时纷乱满床书。

【注】①袁安:东汉洛阳人,家境贫寒,雪天时饥寒交加,不愿外出乞食,宁愿在家中饿死。洛阳长官得知此事后,便举荐袁安为孝廉。②原宪:孔门七十二贤之一,一生安贫乐道,不肯与世俗合流。

15. 下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )

A. 诗人以袁安、原宪两位先贤自勉,表达出自己甘守贫苦的强烈信念。

B. 颈联中“无由”二字,既写浮云的飘逸姿态,也表现作者内心的恬淡自适。

C. 尾联写诗人读书后正要休息却发现书已满床,照应标题,写其读书之投入。

D. 本诗清新简洁,将叙事、议论、写景融为一体,未落宋诗说理枯涩窠臼。

16. 欧阳修在《答原父》一诗中称赞刘敞“子来清风兴,萧萧吹几簟”,请你谈谈本首诗歌怎样体现刘敞“清风”般的高洁人格。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。

(1)孟子说:“二者不可得兼,舍生而取义者也。”这种对于义利关系的思考可以追溯到《论语》中的“_______________,_______________”。

(2)“砧”是古代诗歌当中常用来表达女子思夫之情的意象,《春江花月夜》中的“_______________,_______________”正是对此的有力证明。

(3)你的同学在考试中没有得到理想的成绩,为了鼓励他重新振作,你可以选用唐诗中的“_______________,_______________”。

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,13分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

只要有人的地方就有竞争。资源是有限的,为了获取更大的份额,每个人在自己努力的同时必然会影响他人的福祉。在绝大多数情况下,资源的瓶颈无法打破,所以竞争就无处不在。

整体来看,竞争是件好事,因为竞争是创新的动力,而创新能带来社会进步。我们把能把蛋糕做大的竞争叫多赢的竞争;另外一种竞争,做不大蛋糕,叫零和博弈,或叫“内卷”。既然蛋糕不能做大,为什么要竞争呢?因为在内卷中,大家往往争的是相对利益,是胜利者和失败者获得的利益之差;而在多赢的竞争中,大家努力的目标是绝对利益,每个人只关心自己是否获利,别人获得更多还是更少不在考虑范围之内。

面临现实的各种情况,每个人都会算一笔账:当预期的回报足够大,人们才会参与竞争。 A ,人们就会选择“躺平”,根本不参与竞争。

躺平看起来人畜无害,实际会造成巨大的社会损失。当越来越多的人选择躺平, B 。如果缺乏足够的人参与竞争和创新,就很难推动社会的进步和发展。

如何杜绝躺平?①核心是通过在激励机制上下功夫。②提高预期回报,③降低预期成本,④大部分的躺平都能唤醒。⑤年轻人躺平是因为工作机会不够多、房价太贵住不起造成的,⑥解决了这些问题年轻人自然会充满激情地去闯出一番事业。⑦光有奖励、没有惩罚,⑧人们会冒进;⑨光有惩罚、没有奖励,⑩人们会躺平。 所以不但要有惩罚而且要有奖励, 而且无论惩罚和奖励都应该是透明的、合法的、符合经济规律的。

当我们在无处不在的竞争中看到大量的内卷和躺平,说明竞争格局出了大问题。重新设计游戏规则,把内卷和躺平降到最低点,社会才能发挥最大的活力。

18. 下列句子中的“我们”和“我们把能把蛋糕做大的竞争叫多赢的竞争”中的“我们”,意义和用法相同的一项是( )

A. 我们的国防将获得巩固,不允许任何帝国主义者再来侵略我们的国家。

B. “眼下米考伯先生的困难,几乎要把我们给压垮了。”米考伯太太说。

C. 我们红四团的指战员和整个红军一样,忍受了一切物质生活上的困难。

D. 焦裕禄把照片颤颤地交给张钦礼,然后说道:“钦礼同志,党相信我们,派我们去领导,我们是有信心的。”

19. 请在文中画横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密,每处不超过10个字。

20. 文中第五段有三处表述不当,请指出其序号并做修改,使语言表达准确流畅,逻辑严密。不得改变原意。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,7分)

阅读下面的文字,完成下面小题。

秋高气爽,风日晴和的早晨,你且骑着一匹驴子,上西山八大处或玉泉山碧云寺去走走看,山上的红柿,远处的烟树人家,郊野里的芦苇黍稷,以及在驴背上驮着生果进城来卖的农户佃家,包管你 ① 。

我们于日用必需的东西以外,必须还有一点无用的游戏与享乐,生活才觉得有意思。我们看夕阳,看秋河,看花,听雨,闻香,喝不求解渴的酒,吃不求饱的点心,都是生活上必要的——虽然是无用的装点,而且是愈精炼愈好。

花开也是常有的事,开花有香气更是 ② 。但是,在这样一个时候,这样一个地方,有这样的花,有这样的香,我就觉得很不寻常;有花香慰我寂寥,我甚至有一些近乎感激的心情了。

“万物静观皆自得,四时佳兴与人同。”唯静,才能观照万物,才能对人间生活 ③ ;静是顺乎自然,也是合乎人道的。

爱一物,是兼爱它的明暗两方面。否则,没有暗的明是不明的,是不可爱的。

21. 请在文中横线处填入恰当的成语。

22. 文中的画线句极具表现力,请分析其艺术特色。

四、写作(60分)

23. 阅读下面的材料,根据要求写作。

11月22日,中国科学院、中国工程院公布2023年增选当选院士名单,来自哈尔滨工业大学的赫晓东教授和郭世泽校友分别当选中国工程院院士、中国科学院院士。两人当年曾是室友,而同一寝室的另外一名室友韩杰才,早在2015年就当选了中国科学院院士。“一个寝室出了三位院士”,网友们纷纷赞叹,“天花板级室友”。

可以说,他们的成绩,都根砥于同一种学术传统。这种学术传统,可以是学习上的互相砥砺,人生方向上的志同道合;也可以是学校、学院日积月累的学术路径。他们受这种学术传统的影响,人生也有了相似的轨迹。

以上材料引发了你怎样的联想和思考?请写一篇文章。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

常州市2023-2024学年高二上学期期末学业水平监测

语文 答案

注意:

本试卷共10页,23小题,满分150分。考试时间150分钟。请按照题号将答案填涂或书写在答题卡相对应的答题区域内,在本试卷上答题无效。

一、现代文阅读(35分)

(一)现代文阅读Ⅰ(本题共5小题,19分)

【1~5题答案】

【答案】1. C 2. C

3. D 4. ①如何避免人物的扁平化问题? ②作品的价值 ③革命历史题材的写作

5. ①以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作时,可以采访当地的一些知情人,还可以结合常州三杰的后人以及有关的文字资料,多方面地搜集素材。

②以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作,要在尊重真实历史的前提下,进行文学性书写,在真实地复现与还原。

③在人物塑造方面,要将人物放置在动态的、多样化的关系中,展现人物丰富的性格内涵,坚持一种多角度、多层面、多样化的眼光,避免将人物扁平化,或沦为某种观念的象征。

④以常州三杰的革命历史为题材进行文学写作时,立足现实,关注历史、关注时代、关注人民,创作出人民大众所喜闻乐见的作品。

(二)现代文阅读Ⅱ(本题共4小题,16分)

【6~9题答案】

【答案】6. B 7. C

8. 示例:错位的爱

理由:

①姚子涵认为自己的父母因没钱而没有眼光和见识,姚子涵表面骄傲,骨子里却自卑;她还感觉自己没有自主选择权,自己的生活和学习都是在父母的安排下进行的。

②父亲认为“贫寒人家出俊才”,有钱却不愿“露富”,把有钱的日子当没钱的日子过。大姚对姚子涵越来越嫌这个家寒碜,越来越瞧不起他们做父母的这种情况感到生气,更为此自卑。

③这就是父女两代人的价值观的错位,在这里父母对孩子的爱是包办型的,他们没有真正懂得孩子的需求,只是一味地替她做主,替她安排,从未想过孩子想要的是什么。

9. ①词语准确、生动、简练。如“所有的人都能够看到姚子涵的骄傲,骨子里,姚子涵却自卑。”

②短句使用生动明白易懂。如“姚子涵吃了多少苦啊。吃苦她不怕,只要值。”“姚子涵就觉得自己亏。亏大发了”。

③语言幽默风趣,修辞的运用提高表达效果。如“一条出了水的鱼”运用比喻的修辞,多亏了这个世上还有一个“爱妃”运用了移就的修辞,营造幽默风趣的氛围。

④语言个性化、生活化,贴合人物身份如“个死丫头,你还嫌这个家寒碜了,还嫌穷了”。

二、古代诗文阅读(35分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

【10~14题答案】

【答案】10. CEG

11. A 12. D

13. (1)墨家主“泛爱”“兼利”和“非斗”,他们的学说是非暴力的,而且墨家又好学博览,不随意标新立异。

(2)墨子即使能够独自实行,又能拿天下人怎么样?背离了天下人的心愿,距离天下百姓一心归往的境界也就很远很远了。

14. (1)①胸怀天下,勇于救世,有社会理想;②博学多才,无私执着,有人格魅力;③毁弃礼乐,自苦薄人,容易误导后世;④偏激严苛,背离人性,明显脱离现实。

(2)墨家主张在住、吃、穿等方面应该尽量简单,反对厚葬,这些主张虽难以遵守,但是能使老百姓人人丰足、家家富裕。

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

【15~16题答案】

【答案】15. B 16. 颔联:借用袁安、原宪的典故,表达自己高洁的志向。

尾联:逆境中依然乐此不疲地读书,表明诗人的内心是宁静高洁的。

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

【17题答案】

【答案】 ①. 君子喻于义 ②. 小人喻于利 ③. 玉户帘中卷不去 ④. 捣衣砧上拂还来 ⑤. 长风破浪会有时 ⑥. 直挂云帆济沧海(沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春/会当凌绝顶,一览众山小)

三、语言文字运用(20分)

(一)语言文字运用I(本题共2小题,13分)

【18~20题答案】

【答案】18. A 19. A.如果情况正好相反(如果预期回报很小) B. 无人参与竞争和创新

20. ①去掉“通过”;⑤去掉“造成的”; “不但要有惩罚而且要有奖励”改为“既要有惩罚也要有奖励”。

(二)语言文字运用Ⅱ(本题共3小题,7分)

【21~22题答案】

【答案】21. ①百看不厌

②司空见惯

③意兴盎然

22. ①运用了排比、对偶的修辞,语言富有表现力。

②整散句、长短句结合,灵动活泼,有韵律美。

四、写作(60分)

【23题答案】

【答案】例文:

选择与优秀为伍

近期,来自同一寝室的赫晓东教授、郭世泽校友成功当选院士,而另一个室友也早在2015年就当选中国科学院院士的新闻,向我们展现了同一种学术传统,也就是好学上进、不断求索的环境对人的影响。古人说,“近朱者赤,近墨者黑”,“君子交多仁义”“近小人则多鄙”,我们应选择与优秀为伍。

“物以类聚、人以群分”,反映了交友时互相影响的关系。我国历史上著名的有以孔融为首的“建安七子”,以阮籍为首的“竹林七贤”,以西晋文学家燔岳为首的“二十四友”,以南梁著名文学家、史学家沈约为首的“竟陵八友”,当年,西方及俄国的“文艺沙龙”则聚集着一批文学家、艺术家……许多犯罪集团,最初时并不是所有人都是十恶不赦的坏分子。但是,他们在一起则发展了自私自利、好吃懒做、荒淫无耻、鼠窃狗盗乃至残暴杀人的罪恶思想和行为。

学校方面,美国的哈佛大学,英国的牛津、剑桥大学,苏联的莫斯科大学,我国的北大、清华、人大、浙大、复旦、同济……都为本国培养出了大量出色的政治、经济、军事、科学、文化人才,成为建设国家的中间力量。美国纽约布朗克斯理工中学的谢尔登 格拉西奥和史蒂文 温伯格,俩人是同班同学,1979年双双获得诺贝尔奖。他们班级除他俩获奖外,其他同学也很出色,许多同学成为知名企业家或教授……温伯格曾深有感触的说:“你想成为什么样的人,多少有点取决于你和谁一起上学。 这是值得深思的。

俗话说,“名师出高徒”,传说孔子有弟子三千人,著名的有七十二人。他们对我国文化教育事业起了巨大的作用和影响;近世的蔡元培、徐特立、吴玉章、鲁迅、陶行知、恽代英等人,也为我国培育出很多优秀人才。此外,还有“三曹”“三苏”等家庭影响的实例。

那么怎样发挥良好的共生效应呢

首先,应当大力倡导和发扬国家、民族的优良精神,加强精神文明建设,批评打击种种不正之风,使正气居于主导地位;国家、社会要积极办好教育事业,学校要树立良好的校风;家长要十分注意孩子生长环境和品德教育,为孩子提供良好学习条件,同时还要以身作则,身体力行地为孩子做出良好榜样,同时还应特别注意孩子的朋友往来,以防接受不良影响。

此外,个人也要树立坚定的上进心,要“远小人、近君子”,像孔子那样“三人行,必有我师焉,择其善者而从之”。

一个人的成才是很复杂的问题,既有先天秉赋,又有后天环境和教育问题,更要决定于自身的努力奋进。让我们选择与优秀的人为伍,提升自己的格调与品德。

同课章节目录