1.2《齐桓晋文之事》课件(共52张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 1.2《齐桓晋文之事》课件(共52张PPT)2023-2024学年统编版高中语文必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-27 16:20:21 | ||

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

学习目标

1、了解孟子及其思想中的“仁政”。

2、熟读课文,掌握文言词语和特殊句式。

3、学习孟子高超的论辩技巧。

预 习 检 测

1、介绍你所了解的孟子及其思想。

2、字音。

孟子(约前371年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,战国时期邹国(今山东邹城市)人。战国时期著名哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”的思想。

韩愈《原道》将孟子列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝至顺元年(1330),孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,地位仅次于孔子。《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写完成,倡导“以仁为本”。

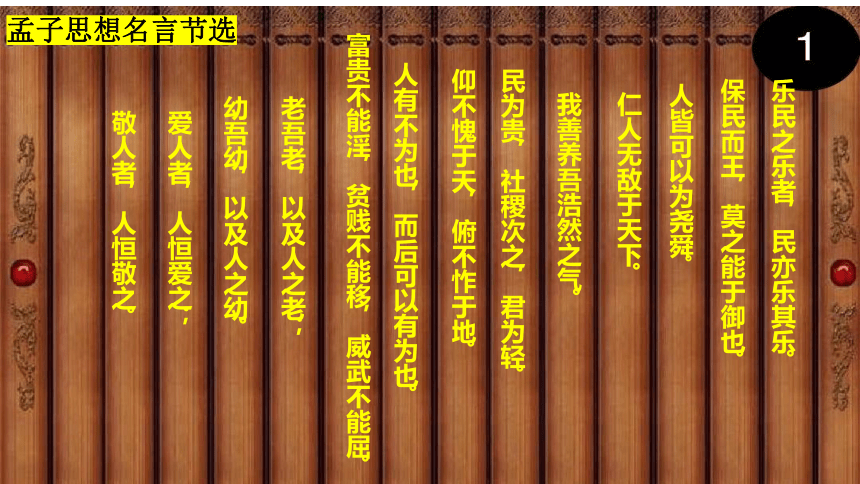

乐民之乐者,民亦乐其乐。

保民而王,莫之能于御也。

孟子思想名言节选

人皆可以为尧舜。

仁人无敌于天下。

我善养吾浩然之气。

人有不为也,而后可以有为也。

仰不愧于天,俯不怍于地。

民为贵,社稷次之,君为轻。

老吾老,以及人之老;

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

幼吾幼,以及人之幼。

爱人者,人恒爱之;

敬人者,人恒敬之。

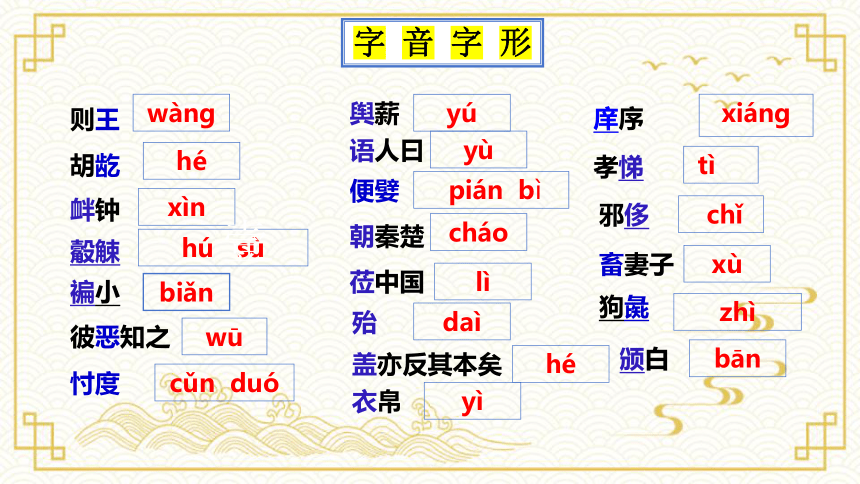

字 音 字 形

觳觫

hú sù

庠序

忖度

胡龁

颁白

则王

xiáng

cǔn duó

hé

bān

wàng

便嬖

孝悌

邪侈

褊小

彼恶知之

畜妻子

pián bì

tì

chǐ

biǎn

wū

xù

衅钟

xìn

狗彘

zhì

舆薪

yú

语人曰

朝秦楚

莅中国

殆

盖亦反其本矣

yù

cháo

lì

daì

hé

衣帛

yì

壹

壹 题 解

本文是孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

齐桓、晋文:指齐桓公小白和晋文公重耳,春秋时先后称霸,为当时诸侯盟主。宣王有志效法齐桓、晋文,称霸于诸侯,故以此问孟子。

贰 初读文本

整体感知

叁 文本探究

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎 ”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎

可得:可以、能够

徒: 徒弟,弟子

道: 谈论

是以: 因此

王:名作动,行王道

臣未之闻也:我没有听说过这事。

宾语前置

(壹)入题

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

晋文公,姬姓,名重耳,晋献公之子母亲为狐姬。晋文公文治武功卓著是春秋五霸中第二位霸主,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

齐桓公,春秋五霸之首,姜姓,吕氏名小白;是齐禧公禄甫的三儿子。在齐禧公长子齐襄公和禧公侄子公孙无知相继死于内乱后,公子小白与公子纠争位成功,即国君位为齐桓公。

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

想问:霸道

思

考

(壹)入题

反对“霸道”支持“王道”的孟子是如何应对的

故作不知

翻转话题

曰:“德何如则可以王矣 ”

曰:“保民而王,莫之能御也。

曰:“若寡人者,可以保民乎哉

曰:可。

曰:“何由知吾可也

曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者王见之,曰:‘牛何之 ’对曰:‘将以衅钟。’

何如: 如何,宾语前置

则:才。

保民: 安民,养民。

莫之能御:没有人能阻挡

若: 像。

何由:由何,从何处。

之:到

以:用来。

宾语前置

(贰)可与不可

王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。’对曰:‘然则废衅钟与 ’曰:‘何可废也,以羊易之。’不识有诸 ”

曰:“有之。

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。”

舍: 释放。

觳觫: 恐惧战栗的样子

就:走向。

然则: 既然这样,那么

易:替换。

是:这。

爱:吝惜,舍不得

固:本来。

宾语前置

(贰)可与不可

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛 即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之 王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉

诚:的确。

褊小: 狭小。

异: 意动,对...感到奇怪

小、大:形作名,小的东西,大的东西。

恶: 疑问代词,怎么。

隐:痛惜。

择:区别。

(贰)可与不可

王笑曰:“是诚何心哉 我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。

宜:合理。

无伤:无妨。

是以:因此。

远:形作动,疏远,远离。

宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒装,百姓之谓我爱也宜乎。

是乃仁术也:判断句。

(贰)可与不可

孟子是如何已发齐宣王对王道的兴趣的?

(贰)可与不可

提出主张:保民而王,莫之能御;

给予肯定:王可保民;

依据:以牛易羊之事;

结论:是乃仁术也

孟子是如何已发齐宣王对王道的兴趣的?

(贰)可与不可

因势利导,欲擒故纵

原因:

①眼见那牛惊恐颤抖的样子,不忍杀它

②没有见到羊恐惧的样子,故以羊换牛。

(贰)可与不可

齐宣王以羊易牛的原因是什么

这和施行王道有什么联系

联系:这足以说明齐宣王有恻隐之心,这与施行王道有共通点,都有怜悯仁爱之心。这正是“保民而王”的条件,这也就解决了齐宣王缺乏信心的问题。

(贰)可与不可

齐宣王以羊易牛的原因是什么

这和施行王道有什么联系

(叁)能与不能

王说,曰:“《诗》云:“他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也 ”

曰:“有复于王者日:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎 曰:“否!”

说:同“悦”,高兴。

忖度:揣测,估量。

反:同“返”,回去。

戚戚:内心有所触动。

所以:.....的原因。

复:禀告。

明:形作名,视力。

舆薪: 整车的柴火。

许:认可。

主谓倒装

状后

(叁)能与不能

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉:百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也非不能也。曰:“不为者与不能者之形何以异

独: 偏偏,却。

为:因为。

见: 表被动。

形: 表现。

异: 区别。

一羽之不举: 不举一羽。舆薪之不见: 不见舆薪

何以:以何。

宾语前置

(叁)能与不能

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。老①吾老②,以及人之老;幼①吾幼②,以及人之幼:天下可运于掌。

超:越过。

语: 告诉。

诚: 的确,真的。

①老、幼: 形作动,老,敬爱;幼,爱护

②老、幼:形作名,老,老人;幼,小孩

以及:从而推广到。

运于掌:在手掌上转动。

状语后置

(叁)能与不能

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 权,然后知轻重;度①,然后知长短。物皆然,心为甚。王请度②之!

刑:通“型”名作动,作榜样

御:治理。

无以:没有用来......的办法。

妻子:妻子和子女

所以: ......的原因

过:超过。

独:却。

权: 称量。

①度:丈量。

②度: 考虑

(叁)能与不能

齐宣王又问了什么问题

为什么他的恻 隐之心合乎王道

孟子对此是如何回答的

并未回应这一问题,转而通过阐明“不能”和“不为”的关系,说明齐宜王不是不能行王道而是不为。

(叁)能与不能

孟子具体是如何阐述的

①指出问题的关键,王的恻隐之心仅停留在禽兽动物,而没有惠及百姓;

②阐明“不为”与“不能”的区别直接点明“故王之不王,不为也,非不能也。

③孟子把重点放在了“推恩”——也就是“怎么做”上。

环环入扣,精于譬喻

(叁)能与不能

具体运用了什么论证方法

比喻论证:

对比论证:

引用论证:

“一羽之不举、舆薪之不见”喻“百姓之不见保”。

恩足以及禽兽——功不至于百姓;

不能挟太山以超北海——不能为长者折枝;

推恩足以保四海——不推恩无以保妻子

刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

为何孟子避实就虚,不直接回答关于“恻隐之心”和“王道关系的问题

因为恻隐之心只是实行王道的条件,“能与不能”才是实行王道的基础。孟子在谈话过程中避实就虚,始终把握主动权,体现了他高超的辩论技巧。

肆 行与不行

肆 行与不行

抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与

王曰:“否,吾何快于是 将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻与

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与

抑: 表反问,难道。

危:使动,使......受到危害

构怨: 结怨。

快于心: 在心理痛快

以:凭借。

肥甘: 形作名,美味的食物

轻暖:形作名,轻软暖和的衣物。抑: 还是。

采色: 绚丽的颜色

便嬖:君主左右受宠的人

状后

王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉

曰:“否,吾不为是也。

曰“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

王曰:“若是其甚与 ”

曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,!不得鱼,无后灾;以若所为,求若

是:这。

辟:开辟。

朝:使动,使......来朝见。

莅:统治。

中国: 中原地区。

若:如此。

缘木求鱼: 爬到树上找鱼。

其: 表揣测,不译

甚:严重。

殆:恐怕。

状后

肆 行与不行

所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

曰:“可得闻与?”

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜 ”

曰:“楚人胜。”

曰:然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众 ,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一。以一服八,何以异于邹敌楚哉 盖亦反其本矣

孰:谁。

固:本来。

小、大: 形作名,小国;大国。

寡、众: 形作名,人少的国家;人多的国家。

强、弱:形作名,强国、弱国。

方:方圆。

集:会集,总算起来。

服:使动,使......降服。

盖:“盍”,何不。本:根本。

状后

肆 行与不行

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。其若是,孰能御之 ”

发政:发布政令。

藏: 储存。

涂:同“途”道路。

疾: 憎恨。

赴诉:奔走求。

其若是: 如果这样。

状后

肆 行与不行

肆 行与不行

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实行王道。

自主思考:

在这一部分的谈话中,孟子重点阐明了什么观点

(肆)行与不行

“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后于心与 ”

孟子不再等待齐宣王发问,而是主动出击。此时,孟子的语气不再舒缓平和,开始气势磅礴。

主动出击

(肆)行与不行

“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与 王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉 ”

五个反问句构成语意连贯、声势浩大的排比,从吃穿用度等不同侧面步步紧逼,留给齐宣王思考的空间越来越小。

气势磅薄

(肆)行与不行

“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”

据此作出总结,这些物件都是属于在本诸侯国内能够解决的问题。至此,齐宣王的霸道”之心也就跃然纸上。

引人入彀

(肆)行与不行

“缘木求鱼,!不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

然后,又以缘木求鱼的比喻,邹敌楚类比齐国以一服八,论证了齐宣王称霸“大欲的危险性和不可行性。

比喻论证,类比论证

(肆)行与不行

“今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。其若是,孰能御之 ”

最后通过王“发政施仁”的假设指出了行王道的可行性,从而劝告齐宣王返回到“保民而王”的根本上来。

假设论证

(肆)行与不行

“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”

五个反问句构成语意连贯、声势浩大的排比,从吃穿用度等不同侧面步步紧逼,留给齐宣王思考的空间越来越小。

气势磅薄

伍 如何行

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也 是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子 ,

惛: 不明事理,糊涂.

进于是: 达到这一步。敏: 聪慧。

恒产: 长久维持生计的固定财产.士: 有道德操守的读书人。

苟:假使。放:放纵。侈:过度。

辟,邪:不正。是罔民也:判断句

是:这。罔:“网”,比喻陷害。

焉: 哪里,怎么,疑问代词.

制: 规定。事:侍奉。

妻子:妻子儿女。

伍 如何行

乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之①善,故民之②从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉 王欲行之,则盍反其本矣;五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜无失其时,七十者可以

乐岁:丰年。

之①:走向,往。之②: 主谓之间取消句子独立性。

轻:容易。 赡: 足,够。

奚暇:奚,何; 暇,空闲。

治: 讲求。 盍:何不。

树:名作动,种植。

衣:名作动,穿。

彘:猪。 失:耽误。

伍 如何行

食肉矣;百亩之田,勿夺其时,

八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

谨: 认真。

庠序:古代的学校教育。

申:反复说明。

孝: 善事父母

悌: 敬爱兄长

颁:同“斑”,头发花白。

负:背着(东西)

戴:顶着 (东西)

状后

伍 如何行

宾前

伍 如何行

在这部分的谈话中,孟子主要阐述了什么观点

观点: 如何行王道即施行王道的具体措施。

伍 如何行

制民之产

重视教育。让老百姓懂得礼仪,对他们施以道德的教育。特别注重教化,提升品德修养。

具体措施

谨库序之教

使百姓住有房,耕有田吃饱穿暖,使百姓有恒产,足以饱身养家,改善人民生活,“人和”是施行王道的根本。

陆 课文小结

可与不可

能与不能

行与不行

如何行

完结

学习目标

1、了解孟子及其思想中的“仁政”。

2、熟读课文,掌握文言词语和特殊句式。

3、学习孟子高超的论辩技巧。

预 习 检 测

1、介绍你所了解的孟子及其思想。

2、字音。

孟子(约前371年—前289年),姬姓,孟氏,名轲,战国时期邹国(今山东邹城市)人。战国时期著名哲学家、思想家、政治家、教育家,儒家学派的代表人物之一,地位仅次于孔子,与孔子并称“孔孟”。宣扬“仁政”,最早提出“民贵君轻”的思想。

韩愈《原道》将孟子列为先秦儒家继承孔子“道统”的人物,元朝至顺元年(1330),孟子被加封为“亚圣公”,以后就称为“亚圣”,地位仅次于孔子。《孟子》一书,属语录体散文集,是孟子的言论汇编,由孟子及其弟子共同编写完成,倡导“以仁为本”。

乐民之乐者,民亦乐其乐。

保民而王,莫之能于御也。

孟子思想名言节选

人皆可以为尧舜。

仁人无敌于天下。

我善养吾浩然之气。

人有不为也,而后可以有为也。

仰不愧于天,俯不怍于地。

民为贵,社稷次之,君为轻。

老吾老,以及人之老;

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。

幼吾幼,以及人之幼。

爱人者,人恒爱之;

敬人者,人恒敬之。

字 音 字 形

觳觫

hú sù

庠序

忖度

胡龁

颁白

则王

xiáng

cǔn duó

hé

bān

wàng

便嬖

孝悌

邪侈

褊小

彼恶知之

畜妻子

pián bì

tì

chǐ

biǎn

wū

xù

衅钟

xìn

狗彘

zhì

舆薪

yú

语人曰

朝秦楚

莅中国

殆

盖亦反其本矣

yù

cháo

lì

daì

hé

衣帛

yì

壹

壹 题 解

本文是孟子游说齐宣王提出放弃霸道,施行王道的经过,比较系统地阐发了孟子的仁政主张。

齐桓、晋文:指齐桓公小白和晋文公重耳,春秋时先后称霸,为当时诸侯盟主。宣王有志效法齐桓、晋文,称霸于诸侯,故以此问孟子。

贰 初读文本

整体感知

叁 文本探究

齐宣王问曰:“齐桓、晋文之事可得闻乎 ”

孟子对曰:“仲尼之徒无道桓文之事者,是以后世无传焉,臣未之闻也。无以,则王乎

可得:可以、能够

徒: 徒弟,弟子

道: 谈论

是以: 因此

王:名作动,行王道

臣未之闻也:我没有听说过这事。

宾语前置

(壹)入题

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

晋文公,姬姓,名重耳,晋献公之子母亲为狐姬。晋文公文治武功卓著是春秋五霸中第二位霸主,与齐桓公并称“齐桓晋文”。

齐桓公,春秋五霸之首,姜姓,吕氏名小白;是齐禧公禄甫的三儿子。在齐禧公长子齐襄公和禧公侄子公孙无知相继死于内乱后,公子小白与公子纠争位成功,即国君位为齐桓公。

思

考

(壹)入题

齐宣王为何要问孟子一齐桓晋文之事?

想问:霸道

思

考

(壹)入题

反对“霸道”支持“王道”的孟子是如何应对的

故作不知

翻转话题

曰:“德何如则可以王矣 ”

曰:“保民而王,莫之能御也。

曰:“若寡人者,可以保民乎哉

曰:可。

曰:“何由知吾可也

曰:“臣闻之胡龁曰:王坐于堂上,有牵牛而过堂下者王见之,曰:‘牛何之 ’对曰:‘将以衅钟。’

何如: 如何,宾语前置

则:才。

保民: 安民,养民。

莫之能御:没有人能阻挡

若: 像。

何由:由何,从何处。

之:到

以:用来。

宾语前置

(贰)可与不可

王曰:‘舍之!吾不忍其觳觫,若无罪而就死地。’对曰:‘然则废衅钟与 ’曰:‘何可废也,以羊易之。’不识有诸 ”

曰:“有之。

曰:“是心足以王矣。百姓皆以王为爱也,臣固知王之不忍也。”

舍: 释放。

觳觫: 恐惧战栗的样子

就:走向。

然则: 既然这样,那么

易:替换。

是:这。

爱:吝惜,舍不得

固:本来。

宾语前置

(贰)可与不可

王曰:“然,诚有百姓者。齐国虽褊小,吾何爱一牛 即不忍其觳觫,若无罪而就死地,故以羊易之也。”

曰:“王无异于百姓之以王为爱也。以小易大,彼恶知之 王若隐其无罪而就死地,则牛羊何择焉

诚:的确。

褊小: 狭小。

异: 意动,对...感到奇怪

小、大:形作名,小的东西,大的东西。

恶: 疑问代词,怎么。

隐:痛惜。

择:区别。

(贰)可与不可

王笑曰:“是诚何心哉 我非爱其财而易之以羊也,宜乎百姓之谓我爱也。曰:“无伤也,是乃仁术也,见牛未见羊也。君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死;闻其声,不忍食其肉。是以君子远庖厨也。

宜:合理。

无伤:无妨。

是以:因此。

远:形作动,疏远,远离。

宜乎百姓之谓我爱也:主谓倒装,百姓之谓我爱也宜乎。

是乃仁术也:判断句。

(贰)可与不可

孟子是如何已发齐宣王对王道的兴趣的?

(贰)可与不可

提出主张:保民而王,莫之能御;

给予肯定:王可保民;

依据:以牛易羊之事;

结论:是乃仁术也

孟子是如何已发齐宣王对王道的兴趣的?

(贰)可与不可

因势利导,欲擒故纵

原因:

①眼见那牛惊恐颤抖的样子,不忍杀它

②没有见到羊恐惧的样子,故以羊换牛。

(贰)可与不可

齐宣王以羊易牛的原因是什么

这和施行王道有什么联系

联系:这足以说明齐宣王有恻隐之心,这与施行王道有共通点,都有怜悯仁爱之心。这正是“保民而王”的条件,这也就解决了齐宣王缺乏信心的问题。

(贰)可与不可

齐宣王以羊易牛的原因是什么

这和施行王道有什么联系

(叁)能与不能

王说,曰:“《诗》云:“他人有心,予忖度之。’夫子之谓也。夫我乃行之,反而求之,不得吾心;夫子言之,于我心有戚戚焉。此心之所以合于王者,何也 ”

曰:“有复于王者日:‘吾力足以举百钧,而不足以举一羽;明足以察秋毫之末,而不见舆薪。’则王许之乎 曰:“否!”

说:同“悦”,高兴。

忖度:揣测,估量。

反:同“返”,回去。

戚戚:内心有所触动。

所以:.....的原因。

复:禀告。

明:形作名,视力。

舆薪: 整车的柴火。

许:认可。

主谓倒装

状后

(叁)能与不能

“今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 然则一羽之不举,为不用力焉;舆薪之不见,为不用明焉:百姓之不见保,为不用恩焉。故王之不王,不为也非不能也。曰:“不为者与不能者之形何以异

独: 偏偏,却。

为:因为。

见: 表被动。

形: 表现。

异: 区别。

一羽之不举: 不举一羽。舆薪之不见: 不见舆薪

何以:以何。

宾语前置

(叁)能与不能

曰:“挟太山以超北海,语人曰:‘我不能。’是诚不能也。为长者折枝,语人曰:‘我不能。’是不为也,非不能也。故王之不王,非挟太山以超北海之类也;王之不王,是折枝之类也。老①吾老②,以及人之老;幼①吾幼②,以及人之幼:天下可运于掌。

超:越过。

语: 告诉。

诚: 的确,真的。

①老、幼: 形作动,老,敬爱;幼,爱护

②老、幼:形作名,老,老人;幼,小孩

以及:从而推广到。

运于掌:在手掌上转动。

状语后置

(叁)能与不能

《诗》云:‘刑于寡妻,至于兄弟以御于家邦。’言举斯心加诸彼而已。故推恩足以保四海,不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者,无他焉,善推其所为而已矣。今恩足以及禽兽,而功不至于百姓者,独何与 权,然后知轻重;度①,然后知长短。物皆然,心为甚。王请度②之!

刑:通“型”名作动,作榜样

御:治理。

无以:没有用来......的办法。

妻子:妻子和子女

所以: ......的原因

过:超过。

独:却。

权: 称量。

①度:丈量。

②度: 考虑

(叁)能与不能

齐宣王又问了什么问题

为什么他的恻 隐之心合乎王道

孟子对此是如何回答的

并未回应这一问题,转而通过阐明“不能”和“不为”的关系,说明齐宜王不是不能行王道而是不为。

(叁)能与不能

孟子具体是如何阐述的

①指出问题的关键,王的恻隐之心仅停留在禽兽动物,而没有惠及百姓;

②阐明“不为”与“不能”的区别直接点明“故王之不王,不为也,非不能也。

③孟子把重点放在了“推恩”——也就是“怎么做”上。

环环入扣,精于譬喻

(叁)能与不能

具体运用了什么论证方法

比喻论证:

对比论证:

引用论证:

“一羽之不举、舆薪之不见”喻“百姓之不见保”。

恩足以及禽兽——功不至于百姓;

不能挟太山以超北海——不能为长者折枝;

推恩足以保四海——不推恩无以保妻子

刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。

为何孟子避实就虚,不直接回答关于“恻隐之心”和“王道关系的问题

因为恻隐之心只是实行王道的条件,“能与不能”才是实行王道的基础。孟子在谈话过程中避实就虚,始终把握主动权,体现了他高超的辩论技巧。

肆 行与不行

肆 行与不行

抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后快于心与

王曰:“否,吾何快于是 将以求吾所大欲也。”

曰:“王之所大欲,可得闻与

王笑而不言。

曰:“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与

抑: 表反问,难道。

危:使动,使......受到危害

构怨: 结怨。

快于心: 在心理痛快

以:凭借。

肥甘: 形作名,美味的食物

轻暖:形作名,轻软暖和的衣物。抑: 还是。

采色: 绚丽的颜色

便嬖:君主左右受宠的人

状后

王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉

曰:“否,吾不为是也。

曰“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。以若所为,求若所欲,犹缘木而求鱼也。

王曰:“若是其甚与 ”

曰:“殆有甚焉。缘木求鱼,!不得鱼,无后灾;以若所为,求若

是:这。

辟:开辟。

朝:使动,使......来朝见。

莅:统治。

中国: 中原地区。

若:如此。

缘木求鱼: 爬到树上找鱼。

其: 表揣测,不译

甚:严重。

殆:恐怕。

状后

肆 行与不行

所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

曰:“可得闻与?”

曰:“邹人与楚人战,则王以为孰胜 ”

曰:“楚人胜。”

曰:然则小固不可以敌大,寡固不可以敌众 ,弱固不可以敌强。海内之地,方千里者九,齐集有其一。以一服八,何以异于邹敌楚哉 盖亦反其本矣

孰:谁。

固:本来。

小、大: 形作名,小国;大国。

寡、众: 形作名,人少的国家;人多的国家。

强、弱:形作名,强国、弱国。

方:方圆。

集:会集,总算起来。

服:使动,使......降服。

盖:“盍”,何不。本:根本。

状后

肆 行与不行

今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。其若是,孰能御之 ”

发政:发布政令。

藏: 储存。

涂:同“途”道路。

疾: 憎恨。

赴诉:奔走求。

其若是: 如果这样。

状后

肆 行与不行

肆 行与不行

从反面论述“霸道”的危害,敦促齐宣王彻底改弦易辙,放弃霸道,实行王道。

自主思考:

在这一部分的谈话中,孟子重点阐明了什么观点

(肆)行与不行

“抑王兴甲兵,危士臣,构怨于诸侯,然后于心与 ”

孟子不再等待齐宣王发问,而是主动出击。此时,孟子的语气不再舒缓平和,开始气势磅礴。

主动出击

(肆)行与不行

“为肥甘不足于口与 轻暖不足于体与 抑为采色不足视于目与 声音不足听于耳与 便嬖不足使令于前与 王之诸臣皆足以供之,而王岂为是哉 ”

五个反问句构成语意连贯、声势浩大的排比,从吃穿用度等不同侧面步步紧逼,留给齐宣王思考的空间越来越小。

气势磅薄

(肆)行与不行

“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”

据此作出总结,这些物件都是属于在本诸侯国内能够解决的问题。至此,齐宣王的霸道”之心也就跃然纸上。

引人入彀

(肆)行与不行

“缘木求鱼,!不得鱼,无后灾;以若所为,求若所欲,尽心力而为之,后必有灾。”

然后,又以缘木求鱼的比喻,邹敌楚类比齐国以一服八,论证了齐宣王称霸“大欲的危险性和不可行性。

比喻论证,类比论证

(肆)行与不行

“今王发政施仁,使天下仕者皆欲立于王之朝,耕者皆欲耕于王之野,商贾皆欲藏于王之市,行旅皆欲出于王之涂,天下之欲疾其君者皆欲赴诉于王。其若是,孰能御之 ”

最后通过王“发政施仁”的假设指出了行王道的可行性,从而劝告齐宣王返回到“保民而王”的根本上来。

假设论证

(肆)行与不行

“然则王之所大欲可知已:欲辟土地,朝秦楚,莅中国而抚四夷也。”

五个反问句构成语意连贯、声势浩大的排比,从吃穿用度等不同侧面步步紧逼,留给齐宣王思考的空间越来越小。

气势磅薄

伍 如何行

王曰:“吾惛,不能进于是矣。愿夫子辅吾志,明以教我。我虽不敏,请尝试之。”

曰:“无恒产而有恒心者,惟士为能。若民,则无恒产,因无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。及陷于罪,然后从而刑之,是罔民也。焉有仁人在位,罔民而可为也 是故明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子 ,

惛: 不明事理,糊涂.

进于是: 达到这一步。敏: 聪慧。

恒产: 长久维持生计的固定财产.士: 有道德操守的读书人。

苟:假使。放:放纵。侈:过度。

辟,邪:不正。是罔民也:判断句

是:这。罔:“网”,比喻陷害。

焉: 哪里,怎么,疑问代词.

制: 规定。事:侍奉。

妻子:妻子儿女。

伍 如何行

乐岁终身饱,凶年免于死亡;然后驱而之①善,故民之②从之也轻。今也制民之产,仰不足以事父母,俯不足以畜妻子,乐岁终身苦,凶年不免于死亡。此惟救死而恐不赡,奚暇治礼义哉 王欲行之,则盍反其本矣;五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣;鸡、豚、狗、彘之畜无失其时,七十者可以

乐岁:丰年。

之①:走向,往。之②: 主谓之间取消句子独立性。

轻:容易。 赡: 足,够。

奚暇:奚,何; 暇,空闲。

治: 讲求。 盍:何不。

树:名作动,种植。

衣:名作动,穿。

彘:猪。 失:耽误。

伍 如何行

食肉矣;百亩之田,勿夺其时,

八口之家可以无饥矣;谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。老者衣帛食肉,黎民不饥不寒,然而不王者,未之有也。”

谨: 认真。

庠序:古代的学校教育。

申:反复说明。

孝: 善事父母

悌: 敬爱兄长

颁:同“斑”,头发花白。

负:背着(东西)

戴:顶着 (东西)

状后

伍 如何行

宾前

伍 如何行

在这部分的谈话中,孟子主要阐述了什么观点

观点: 如何行王道即施行王道的具体措施。

伍 如何行

制民之产

重视教育。让老百姓懂得礼仪,对他们施以道德的教育。特别注重教化,提升品德修养。

具体措施

谨库序之教

使百姓住有房,耕有田吃饱穿暖,使百姓有恒产,足以饱身养家,改善人民生活,“人和”是施行王道的根本。

陆 课文小结

可与不可

能与不能

行与不行

如何行

完结

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])