2024届高考语文复习:文言实词虚词推断课件(共23张PPT)

文档属性

| 名称 | 2024届高考语文复习:文言实词虚词推断课件(共23张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 6.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-27 17:35:40 | ||

图片预览

文档简介

(共23张PPT)

文言实词虚词推断

实词推断

文言实词主要指名词、动词、形容词和数量词等,这些 词是构成文言文的主体。

理解常见文言实词在文中的含义,必须掌握

一词多义、古今异义词、通假字、文言复词

和词类活用等相关方面的知识。

2023年高考中,文言实词的考查不仅体现

在翻译题中,还出现在了选择题中,考的

主要是一词多义,但其他类型的实词也应

引起我们的高度重视。

阅读中,除了注意调动已有的积累,

还应学会推断。

文言实词

汉字属于表意体系的文字,可借助“形旁”来推断词义。

例:①禹数与语,其人勇鸷有智谋。(2022年新高考全国II卷)

“鸷”从“鸟”从“执”,凶猛的鸟,可推断“勇鸷”为像鸟一样凶猛。

②每纵游骑剽掠,小不利辄引去。(2021年全国甲卷)

“剽掠”中“剽”从“刂”,“掠”从“扌”,讲的又是契丹军队的事,因此可以确定“剽掠”是“抢劫掠夺”之意。

古人行文,喜欢使用整齐的句式,如排比句、对偶句等,其中位置对称的词语一般词性相同,而意义相同相近或相对相反,这样就可以由已知的词性词义推测未知的词性词义。

例:今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

其中的“鳏寡”或“鳏”难理解的情况下,要确定其意义,可根据“老弱之不养”与“鳏寡之不室”是对偶句的句式特点来推断。“老弱”是年老体弱的人,相对的“鳏寡”就是失去伴侣的人,进一步理解为“丧妻丧夫的人”

句式推断法

字形推断法

利用字形推断法解释下列句子中加粗的词。

(1)(苏琼)启听淮北取籴( )

(2)俄有吏袖空牒窃印者( )

(3)道皆砌石为磴,其级七千有余( )

应用练习

请求到淮北去买粮

买进粮食

古代书写用的木片,泛指书籍,引申为文书

石阶

定后

句式推断法练习

(1)奉之弥繁,侵之愈急。( )

(2)父未尝笞,母未尝非,闾里未尝让。

( )( )

(3)南取汉中,西举巴蜀。( )

应用练习

更加

责备

指责

攻取、攻占

在文言文中,两个词连用,往往有两种情况:一是邻字连用,表达同一个意思;一种是邻字连用,表达相反或相对的意思。这时可以借助其中一个较为熟悉的实词的词义来推断另一个较为生僻的实词的词义。前者如“前代圣君,博思咨诹”,“诹”与“咨”同义,义为“咨询”。后者如“陟罚臧否,不宜异同”,“陟”与“罚”反义,义为“提拔”,“臧”与“否”反义,义为“褒贬”。

文言文中的句子也与现代汉语一样有主、谓、宾、定、状、补,我们解释实词时可以通过分析这个词在句中所处的位置、所充当的成分判定它的词性,进而推知它的意思。

例:①杳不知其所之也。

其中的“之”字可根据“所”字短语的结构形式判断为动词,理解为“到”。

②上患吏多受赇,密使左右试赂之。(2021年全国I卷)

“赇”字不常见,可根据它在“受”后推断其为名词,再根据其字形与后文的“赂”推断其为“贿赂”义。

语法推断法

相邻推断法

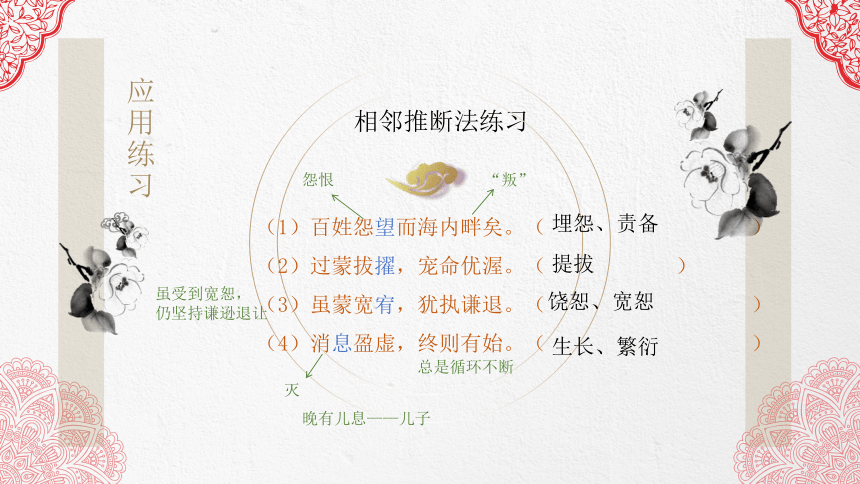

相邻推断法练习

(1)百姓怨望而海内畔矣。( )

(2)过蒙拔擢,宠命优渥。( )

(3)虽蒙宽宥,犹执谦退。( )

(4)消息盈虚,终则有始。( )

应用练习

埋怨、责备

提拔

生长、繁衍

饶恕、宽恕

怨恨

“叛”

虽受到宽恕,

仍坚持谦逊退让

灭

总是循环不断

晚有儿息——儿子

语法分析法练习

(1)将军既帝室之胄,信义著于四海。( )

(2)楚怀王贪而信张仪。( )

(3)诸山越不宾,有寇难之县,辄用盖为守长。

(《三国志·黄盖传》)( )

应用练习

信用、道义

服从、归附

相信

那些山越地区

不够顺从

有遭受侵犯的郡县,就任用黄盖为郡县守卫长官

理解文言实词的含义要坚持“词不离句,句不离段”的语境原则。语境有小大之分,最小的语境即词语所在的句子,稍大的语境即词语所在句子的上下句,最大的语境即词语所在句子的所有相关文句(或段落)。

例:2021年全国乙卷翻译题“而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”

“断”有多个义项:截断,禁绝,断定、决定,一定、绝对。

根据前文“陛下忿选人之多诈,故欲杀之”和后文“上曰:‘卿能执法,朕复何忧?’”可以断定这里的“断”字与司法有关,而与司法有关的义项是“判定、决定”。

(1)联想课本。如2022年新高考全国II卷要翻译的句子“诸将鲜有及者”中,联想到“既无伯叔,终鲜兄弟”,或者联想到“菊之爱,陶后鲜有闻”,就可以推断其义为“少”。

(2)联想成语。如2022年新高考全国I卷有“魏王折节割地”的句子,可由“折节下士”或“低头折节”中的意思,推断“折节”是“改变志节”的意思。

联想分析法

语境推断法

联想迁移法练习

利用联想迁移法,下面各句中加粗词的解释与教材例句不一致的一项是

A.诸将争欲攻之,汉不听 听,准许、成全。 教材例句:听臣微志

B.叩之泠然中五声 中,符合。 教材例句:其曲中规

C.入城,隳池踏田,民怨 隳,毁坏。 教材例句: 隳名城,杀豪杰

D.厌藜藿,慕膏粱 厌,满足。 教材例句:夫晋,何厌之有

厌恶粗茶淡饭,

羡慕精粮肥肉

敲打发出清脆激越的声音

D

虚词推断方法

18个重点虚词分类:

一级虚词:以、而、之、其、为、于

二级虚词:乃、所、且、因、则、者

三级虚词:乎、何、也、与、若、焉

区分易混虚词用法:而、以、其、与、之

一、语法推断法

对于虚词来说就是根据虚词的位置来判别虚词的含义和用法,如常见的虚词“夫”在句首一般是发语词,在中间一般是代词,在结尾是语末的感叹词。又如“焉”在句首和中间一般是疑问代词,在结尾一般是助词或兼词。

文言虚词的推断方法

(定) 主 + [状] + 谓 + (定) 宾

名、代

动、形

名、代

小试牛刀

1.以刀劈狼首,又数刀毙之

2.送孟浩然之广陵

3.孤之有孔明,犹鱼之有水也

4.东割膏腴之地,北收要害之郡

5.句读之不知,惑之不解

6.顷之,烟炎张天

动词后做代词

地点之前作动词,去

主谓之间取独

修饰语和中心词之间,助词,的

宾语前置的标志

时间副词之后,助词

二、看具体语境

文言虚词的用法比较灵活,要确定一个虚词的用法就必须联系语境作具体分析,做到“字不离句,句不离篇”。

①针针丛棘,青麻头伏焉(蒲松龄《促织》)

相当于:“于此”

②故为之说,以俟夫观人风者得焉(柳宗元《捕蛇者说》)

代词:相当于“之”

③颠而不扶,则将焉用彼相矣(《论语·季氏将伐颛臾》)

疑问句中作疑问代词:哪里

④圣心备焉(荀子《劝学》)

陈述句句尾:语气助词

小试牛刀

1、解释下列句中“于”字的意义

(1)乃设九宾礼于廷

(2)臣诚恐见欺于王而负赵

(3) 况于将相乎

(4)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(5)公子自度终不能得之于王

(6)长于臣

(7)赵尝五战于秦

在

被

对于

向

从

比

同、跟

三、看对应位置

语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法。

①舟遥遥以轻颺,风飘飘而吹衣。(陶潜《归去来兮辞》)

“以”“而”都表修饰

②因利乘便,宰割天下,分裂山河(贾谊《过秦论》)

“因”和“乘”都是“趁着”

③昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏(《诗经·东山》)

“矣”“思”语气助词

④噫吁嚱,危乎高哉! (李白《蜀道难》)

“乎”“哉”表感叹的语气助词

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

句末语气助词,表推测,译为:吗

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

在句中,名词之前做介词,同“于”

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

形容词之后,做词尾。译为:……的样子

小试牛刀

四、看语气表达

以下四例中的“其”都是语气副词,但所表达的语气各不相同,因而用法也不同。

有些文言虚词的用法可以根据语句所表达的语气来推断。

①以余之余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何

表反问语气,译为:难道

②攻之不克,围之不继,吾其还也

表商量语气,译为:还是

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志

表命令语气,译为:一定

下面“也”字的用法:

1、项脊轩,旧南阁子也。

表判断语气,不译

2、公子畏死邪 何泣也

表疑问语气,译为:呢?

3、吾真真不能忘汝也!

表感叹语气,译为:啊

小试牛刀

五、看句式特点

要准确把握以下句中带点的虚词的用法,可根据句式特点进行推断。

有些文言虚词的用法,可以借助句式来推断。

①多于南亩之农夫(杜牧《阿房宫赋》)

状语后置句作介词,译为:比

②石之铿然有声者(苏轼《石钟山记》)

定语后置句,助词,定语后置的标志

③何以战 (《左传·曹刿论战》)

宾语前置句,“何以”即“以何”“以”译为:凭借

④竖子不足与谋(司马迁《鸿门宴》)

省略句,“与”在代词前,译为:和、跟

⑤遂为猾胥报充里正役(蒲松龄《促织》)

被动句,“为”表被动,译为:被

解答虚词题的思路:

检索该虚词的用法和意义

辨认课内语句的出处和意义、用法

放回原文,结合较宽的语境加以代入、确认

提醒:

熟记常见虚词意义和用法是解题的前提,

了解课文出处并理解正确是成功的关键

文言实词虚词推断

实词推断

文言实词主要指名词、动词、形容词和数量词等,这些 词是构成文言文的主体。

理解常见文言实词在文中的含义,必须掌握

一词多义、古今异义词、通假字、文言复词

和词类活用等相关方面的知识。

2023年高考中,文言实词的考查不仅体现

在翻译题中,还出现在了选择题中,考的

主要是一词多义,但其他类型的实词也应

引起我们的高度重视。

阅读中,除了注意调动已有的积累,

还应学会推断。

文言实词

汉字属于表意体系的文字,可借助“形旁”来推断词义。

例:①禹数与语,其人勇鸷有智谋。(2022年新高考全国II卷)

“鸷”从“鸟”从“执”,凶猛的鸟,可推断“勇鸷”为像鸟一样凶猛。

②每纵游骑剽掠,小不利辄引去。(2021年全国甲卷)

“剽掠”中“剽”从“刂”,“掠”从“扌”,讲的又是契丹军队的事,因此可以确定“剽掠”是“抢劫掠夺”之意。

古人行文,喜欢使用整齐的句式,如排比句、对偶句等,其中位置对称的词语一般词性相同,而意义相同相近或相对相反,这样就可以由已知的词性词义推测未知的词性词义。

例:今请求老弱之不养,鳏寡之不室者,论而供秩焉。

其中的“鳏寡”或“鳏”难理解的情况下,要确定其意义,可根据“老弱之不养”与“鳏寡之不室”是对偶句的句式特点来推断。“老弱”是年老体弱的人,相对的“鳏寡”就是失去伴侣的人,进一步理解为“丧妻丧夫的人”

句式推断法

字形推断法

利用字形推断法解释下列句子中加粗的词。

(1)(苏琼)启听淮北取籴( )

(2)俄有吏袖空牒窃印者( )

(3)道皆砌石为磴,其级七千有余( )

应用练习

请求到淮北去买粮

买进粮食

古代书写用的木片,泛指书籍,引申为文书

石阶

定后

句式推断法练习

(1)奉之弥繁,侵之愈急。( )

(2)父未尝笞,母未尝非,闾里未尝让。

( )( )

(3)南取汉中,西举巴蜀。( )

应用练习

更加

责备

指责

攻取、攻占

在文言文中,两个词连用,往往有两种情况:一是邻字连用,表达同一个意思;一种是邻字连用,表达相反或相对的意思。这时可以借助其中一个较为熟悉的实词的词义来推断另一个较为生僻的实词的词义。前者如“前代圣君,博思咨诹”,“诹”与“咨”同义,义为“咨询”。后者如“陟罚臧否,不宜异同”,“陟”与“罚”反义,义为“提拔”,“臧”与“否”反义,义为“褒贬”。

文言文中的句子也与现代汉语一样有主、谓、宾、定、状、补,我们解释实词时可以通过分析这个词在句中所处的位置、所充当的成分判定它的词性,进而推知它的意思。

例:①杳不知其所之也。

其中的“之”字可根据“所”字短语的结构形式判断为动词,理解为“到”。

②上患吏多受赇,密使左右试赂之。(2021年全国I卷)

“赇”字不常见,可根据它在“受”后推断其为名词,再根据其字形与后文的“赂”推断其为“贿赂”义。

语法推断法

相邻推断法

相邻推断法练习

(1)百姓怨望而海内畔矣。( )

(2)过蒙拔擢,宠命优渥。( )

(3)虽蒙宽宥,犹执谦退。( )

(4)消息盈虚,终则有始。( )

应用练习

埋怨、责备

提拔

生长、繁衍

饶恕、宽恕

怨恨

“叛”

虽受到宽恕,

仍坚持谦逊退让

灭

总是循环不断

晚有儿息——儿子

语法分析法练习

(1)将军既帝室之胄,信义著于四海。( )

(2)楚怀王贪而信张仪。( )

(3)诸山越不宾,有寇难之县,辄用盖为守长。

(《三国志·黄盖传》)( )

应用练习

信用、道义

服从、归附

相信

那些山越地区

不够顺从

有遭受侵犯的郡县,就任用黄盖为郡县守卫长官

理解文言实词的含义要坚持“词不离句,句不离段”的语境原则。语境有小大之分,最小的语境即词语所在的句子,稍大的语境即词语所在句子的上下句,最大的语境即词语所在句子的所有相关文句(或段落)。

例:2021年全国乙卷翻译题“而既知其不可,复断之以法,此乃忍小忿而存大信也。”

“断”有多个义项:截断,禁绝,断定、决定,一定、绝对。

根据前文“陛下忿选人之多诈,故欲杀之”和后文“上曰:‘卿能执法,朕复何忧?’”可以断定这里的“断”字与司法有关,而与司法有关的义项是“判定、决定”。

(1)联想课本。如2022年新高考全国II卷要翻译的句子“诸将鲜有及者”中,联想到“既无伯叔,终鲜兄弟”,或者联想到“菊之爱,陶后鲜有闻”,就可以推断其义为“少”。

(2)联想成语。如2022年新高考全国I卷有“魏王折节割地”的句子,可由“折节下士”或“低头折节”中的意思,推断“折节”是“改变志节”的意思。

联想分析法

语境推断法

联想迁移法练习

利用联想迁移法,下面各句中加粗词的解释与教材例句不一致的一项是

A.诸将争欲攻之,汉不听 听,准许、成全。 教材例句:听臣微志

B.叩之泠然中五声 中,符合。 教材例句:其曲中规

C.入城,隳池踏田,民怨 隳,毁坏。 教材例句: 隳名城,杀豪杰

D.厌藜藿,慕膏粱 厌,满足。 教材例句:夫晋,何厌之有

厌恶粗茶淡饭,

羡慕精粮肥肉

敲打发出清脆激越的声音

D

虚词推断方法

18个重点虚词分类:

一级虚词:以、而、之、其、为、于

二级虚词:乃、所、且、因、则、者

三级虚词:乎、何、也、与、若、焉

区分易混虚词用法:而、以、其、与、之

一、语法推断法

对于虚词来说就是根据虚词的位置来判别虚词的含义和用法,如常见的虚词“夫”在句首一般是发语词,在中间一般是代词,在结尾是语末的感叹词。又如“焉”在句首和中间一般是疑问代词,在结尾一般是助词或兼词。

文言虚词的推断方法

(定) 主 + [状] + 谓 + (定) 宾

名、代

动、形

名、代

小试牛刀

1.以刀劈狼首,又数刀毙之

2.送孟浩然之广陵

3.孤之有孔明,犹鱼之有水也

4.东割膏腴之地,北收要害之郡

5.句读之不知,惑之不解

6.顷之,烟炎张天

动词后做代词

地点之前作动词,去

主谓之间取独

修饰语和中心词之间,助词,的

宾语前置的标志

时间副词之后,助词

二、看具体语境

文言虚词的用法比较灵活,要确定一个虚词的用法就必须联系语境作具体分析,做到“字不离句,句不离篇”。

①针针丛棘,青麻头伏焉(蒲松龄《促织》)

相当于:“于此”

②故为之说,以俟夫观人风者得焉(柳宗元《捕蛇者说》)

代词:相当于“之”

③颠而不扶,则将焉用彼相矣(《论语·季氏将伐颛臾》)

疑问句中作疑问代词:哪里

④圣心备焉(荀子《劝学》)

陈述句句尾:语气助词

小试牛刀

1、解释下列句中“于”字的意义

(1)乃设九宾礼于廷

(2)臣诚恐见欺于王而负赵

(3) 况于将相乎

(4)而设诡辩于怀王之宠姬郑袖

(5)公子自度终不能得之于王

(6)长于臣

(7)赵尝五战于秦

在

被

对于

向

从

比

同、跟

三、看对应位置

语言结构相同或相似的词句构成的对文,其对应位置上的词语的用法往往相同或相似。由此可从句中熟悉的虚词的用法,推断对应位置的疑难虚词的用法。

①舟遥遥以轻颺,风飘飘而吹衣。(陶潜《归去来兮辞》)

“以”“而”都表修饰

②因利乘便,宰割天下,分裂山河(贾谊《过秦论》)

“因”和“乘”都是“趁着”

③昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏(《诗经·东山》)

“矣”“思”语气助词

④噫吁嚱,危乎高哉! (李白《蜀道难》)

“乎”“哉”表感叹的语气助词

圣人之所以为圣,愚人之所以为愚,其皆出于此乎

句末语气助词,表推测,译为:吗

生乎吾前,其闻道也固先乎吾

在句中,名词之前做介词,同“于”

浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。

形容词之后,做词尾。译为:……的样子

小试牛刀

四、看语气表达

以下四例中的“其”都是语气副词,但所表达的语气各不相同,因而用法也不同。

有些文言虚词的用法可以根据语句所表达的语气来推断。

①以余之余力,曾不能毁山之一毛,其如土石何

表反问语气,译为:难道

②攻之不克,围之不继,吾其还也

表商量语气,译为:还是

③与尔三矢,尔其无忘乃父之志

表命令语气,译为:一定

下面“也”字的用法:

1、项脊轩,旧南阁子也。

表判断语气,不译

2、公子畏死邪 何泣也

表疑问语气,译为:呢?

3、吾真真不能忘汝也!

表感叹语气,译为:啊

小试牛刀

五、看句式特点

要准确把握以下句中带点的虚词的用法,可根据句式特点进行推断。

有些文言虚词的用法,可以借助句式来推断。

①多于南亩之农夫(杜牧《阿房宫赋》)

状语后置句作介词,译为:比

②石之铿然有声者(苏轼《石钟山记》)

定语后置句,助词,定语后置的标志

③何以战 (《左传·曹刿论战》)

宾语前置句,“何以”即“以何”“以”译为:凭借

④竖子不足与谋(司马迁《鸿门宴》)

省略句,“与”在代词前,译为:和、跟

⑤遂为猾胥报充里正役(蒲松龄《促织》)

被动句,“为”表被动,译为:被

解答虚词题的思路:

检索该虚词的用法和意义

辨认课内语句的出处和意义、用法

放回原文,结合较宽的语境加以代入、确认

提醒:

熟记常见虚词意义和用法是解题的前提,

了解课文出处并理解正确是成功的关键

同课章节目录