2024人教版高中历史选择性必修1练习题--第1课 中国古代政治制度的形成与发展(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024人教版高中历史选择性必修1练习题--第1课 中国古代政治制度的形成与发展(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 359.9KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 10:24:23 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中历史选择性必修1练习题

第一单元 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

A级 必备知识基础练

1.《春秋左传》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人、工、商,各有分亲,皆有等衰。”这体现出( )

A.分封制是宗法制的基础

B.政权与族权的结合

C.王权与神权相互影响

D.内外服制度的推广

2.廷议是皇帝与大臣们在朝堂上定期集会议事的一种形式。参加廷议的官吏有文有武,职位上至丞相、太尉、御史大夫、诸侯王、众卿、将军,下至大夫、博士、令长……讨论结果由皇帝最后裁决。由此可见,廷议制度( )

A.有效协调了皇权与相权的矛盾

B.体现了士大夫集团的政治品格

C.有效限制了君主专制的加强

D.有利于提升行政决策的科学性

3.秦朝,在地方彻底废除分封制,设立郡、县两级行政机构,主要官员由中央任免和考核。这表明秦朝( )

A.国家监察体系发达

B.中央权威渗透到基层

C.官僚政治得到发展

D.中央与地方矛盾消除

4.汉光武帝将尚书台确立为行政中枢,《后汉书·仲长统列传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”该改变体现了( )

A.君权削弱 B.尚书专权

C.中央集权 D.强臣崛起

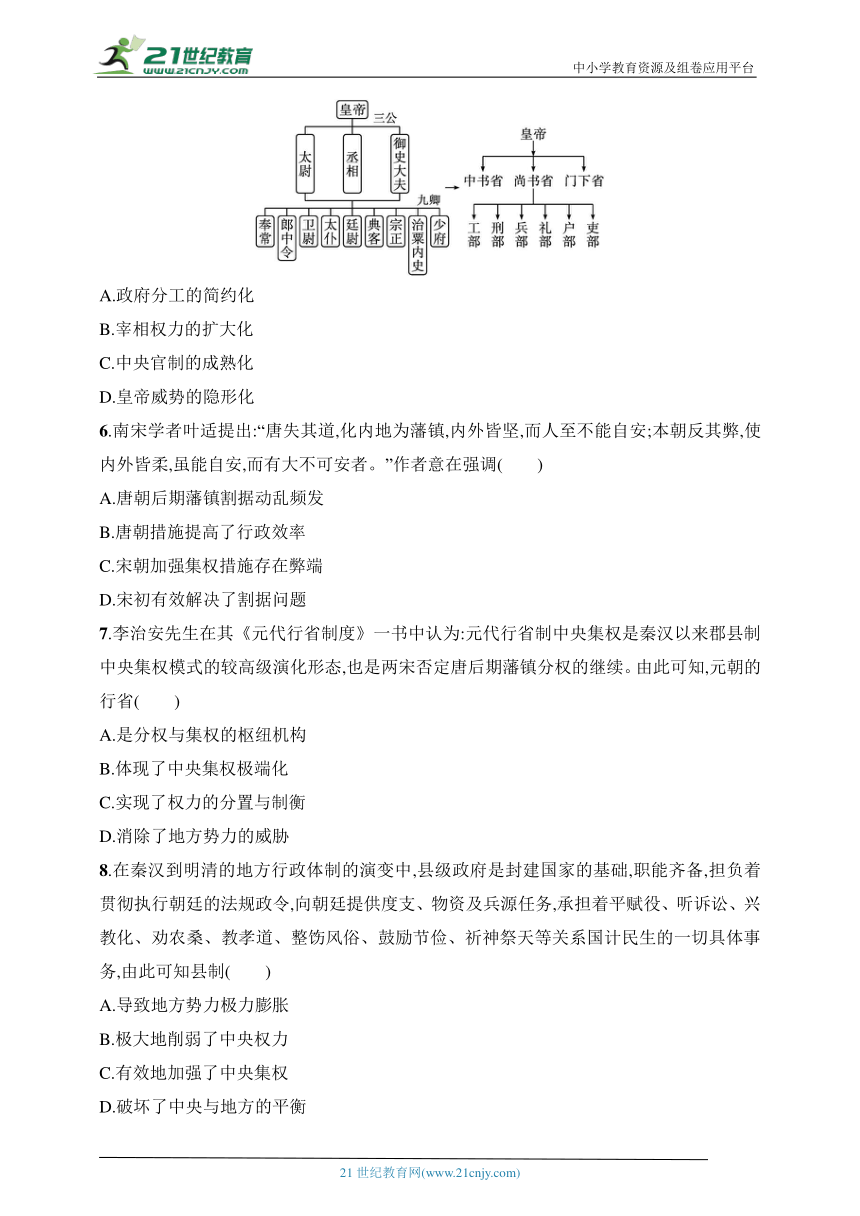

5.下面是中国古代不同时期的中央官制示意图。图中所示变化从本质上反映了( )

A.政府分工的简约化

B.宰相权力的扩大化

C.中央官制的成熟化

D.皇帝威势的隐形化

6.南宋学者叶适提出:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”作者意在强调( )

A.唐朝后期藩镇割据动乱频发

B.唐朝措施提高了行政效率

C.宋朝加强集权措施存在弊端

D.宋初有效解决了割据问题

7.李治安先生在其《元代行省制度》一书中认为:元代行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。由此可知,元朝的行省( )

A.是分权与集权的枢纽机构

B.体现了中央集权极端化

C.实现了权力的分置与制衡

D.消除了地方势力的威胁

8.在秦汉到明清的地方行政体制的演变中,县级政府是封建国家的基础,职能齐备,担负着贯彻执行朝廷的法规政令,向朝廷提供度支、物资及兵源任务,承担着平赋役、听诉讼、兴教化、劝农桑、教孝道、整饬风俗、鼓励节俭、祈神祭天等关系国计民生的一切具体事务,由此可知县制( )

A.导致地方势力极力膨胀

B.极大地削弱了中央权力

C.有效地加强了中央集权

D.破坏了中央与地方的平衡

B级 能力素养提升练

9.周成王年少时,“管蔡作乱,淮夷畔(叛)周”,于是命令姜太公“东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣,五侯九伯,实得征之”。这可用于说明( )

A.齐国崛起具有偶然性

B.边疆地区的统治失序

C.春秋时期的诸侯争霸

D.分封制维护西周统治

10.秦朝对文书的行文规则、传送时效等都有严格规定,从撰写到传递、从收发到保管,对文书处理各个环节的管理人员也提出了不同的要求。据此可知秦朝( )

A.拥有完备的国家治理体系

B.实行严刑峻法维护统治

C.推行严密的文书行政管理

D.加强对官员的逐层选拔

11.西汉初年,汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,各诸侯国建立宗庙祭祀。永光四年(公元前40年),汉元帝下诏指出,各诸侯国“久遵而不定,令疏远卑贱共承尊祀,殆非皇天祖宗之意,朕甚惧焉”,故罢郡国宗庙。西汉郡国宗庙的兴废从本质上说明( )

A.礼制兴废服务于现实政治的需要

B.统治者通过祭祀神化家族权威

C.政体稳定有利于小农经济的发展

D.西汉王国势力的扩张威胁中央

12.东汉初年,中央行政管理体制由之前中朝尚书与外朝三公九卿一起形成的双轨行政管理演变为“众务,悉归尚书,三公但受成事而已”。这一变化表明当时( )

A.外朝在形式上隶属于中朝

B.皇权实现了对朝政的全面控制

C.中朝已成为国家政务中枢

D.中朝构成了三省六部制的雏形

13.(2023河北沧州月考)据史料记载,隋朝就已经出现使职差遣固定化的趋势,只是当时使职数量较少。唐代建立后,使职开始大量出现,其中多数使职出现于武则天至德宗时期。唐代使职的大量出现( )

A.适应了专制皇权的需要

B.解决了中央与地方的矛盾

C.扩大了三省六部的职权

D.密切了皇帝与大臣的关系

14.宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,省、部、寺、监只备员无职掌,而在正官之外设差遣以掌其事,正官用以决定官员的俸禄,差遣才是官员的实际职务。且官员的差遣较为复杂,有的专门委任文官,有的也可文武兼任。这套制度( )

A.有利于加强对宋朝官员的管控

B.导致积贫积弱局面的形成

C.提高了宋朝官员的行政效率

D.解决了中央与地方的矛盾

15.(2023山西大同测试)明宣宗时期,督抚在一些省份已经成为常驻官员,深度介入地方的各项管理事务之中。此后,督抚从最初仅发挥监察职能逐渐演变为拥有地方军政大权的巡抚,继而成为统领数省军政大权的封疆大吏。督抚职能的演变( )

A.表明君主专制制度达到顶峰

B.弱化了朝廷对官僚机构的控制

C.改善了地方的行政管理体制

D.进一步健全了明朝的中央官制

16.雍正设立军机处后,内阁大学士出现分化,入职军机处的为内中堂,留守内阁的为外中堂,内阁有满汉票签处、批本处、诰敕房等机构;军机处除负责军事机密的决策外,还有满汉屋、内翻书房、方略馆等机构。这表明清朝( )

A.专制皇权得到进一步加强

B.军机处在处理事务时比较灵活

C.中枢机构的职责分工明确

D.内阁与军机处权力的争夺激烈

17.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随历史发展而不断变革。阅读材料,回答问题。

材料一

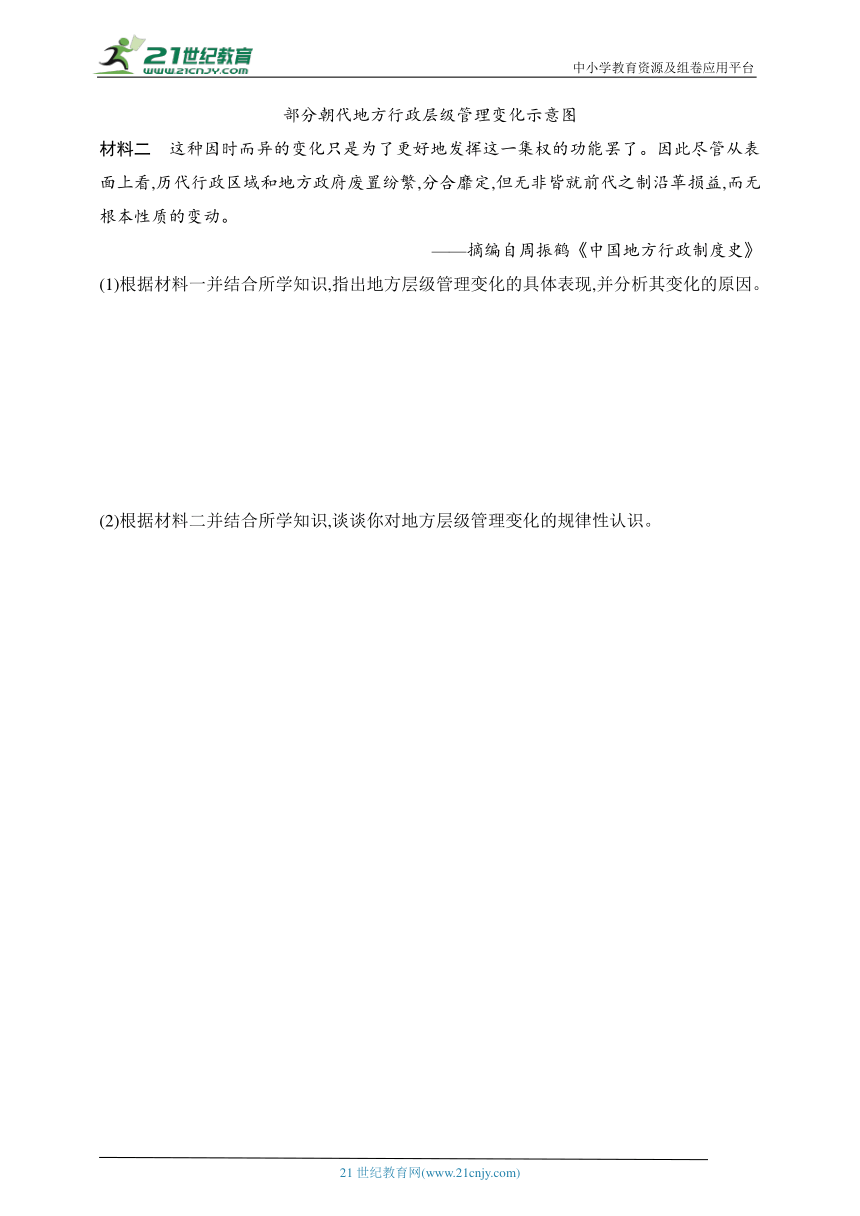

部分朝代地方行政层级管理变化示意图

材料二 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出地方层级管理变化的具体表现,并分析其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对地方层级管理变化的规律性认识。

18.阅读材料,回答问题。

材料 钱穆在探讨中国古代制度时强调:

(一)任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必是互相配合形成一整套。否则那些制度各各分裂,决不会存在,也不能推行。

(二)某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身……某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影。

(三)任何一项制度有利有弊。所谓得失,应根据实际利弊而判定。所谓利弊,则应根据当时实际影响而作出判断。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

从材料中任意提取一个观点,结合中国古代史的知识,运用具体史实予以论证。(要求:明确写出观点,论证充分,史实准确,表达清晰。)

参考答案

第一单元 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

1.B 解析 “天子建国,诸侯立家”体现了西周家国一体的政治特征,也就是政权与族权相结合,故选B项;宗法制的基础是血亲关系,宗法制是分封制实行的基础,排除A项;“天子建国,诸侯立家”这些内容并非神权,排除C项;内外服制度是商代的制度,排除D项。

2.D 解析 根据材料可知,参加廷议的官员类型比较多,有利于充分讨论综合各方意见解决问题,进而提升行政决策的科学性,故选D项;廷议是古代朝廷的议事制度,是皇帝与百官的协调机制,未体现皇权和相权的关系,排除A项;材料中皇帝与大臣们的集会议事不能说明士大夫的品格,排除B项;皇帝掌握最终决策权,体现了君主专制,排除C项。

3.C 解析 通过“主要官员由中央任免和考核”可看出贵族政治被官僚政治所取代,故选C项;材料内容无法判断监察体系,排除A项;“设立郡、县两级行政机构”没有涉及县以下的部分,无法说明基层的情况,排除B项;中国古代中央和地方的矛盾始终存在,没有消除,排除D项。

4.B 解析 根据材料“虽置三公,事归台阁”可知,东汉初期加强了尚书台的权力,三公权力受到了削弱,形同虚设,故选B项;尚书台权力上升,体现了皇权的加强,排除A项;材料与中央集权无关,排除C项;D项与材料主旨无关,排除。

5.C 解析 据图可知,左图为秦朝三公九卿制,其中的九卿官员有很多管理的是皇帝的家事,体现了家国同构的特点;右图为唐朝三省六部制,较好地处理了分割相权、减少决策失误与提高行政效率的关系,是中国古代中央官制成熟的标志,此后,历朝基本上沿用这种制度,故选C项;A项是表象,排除;三省六部制下,相权三分,宰相权力缩小,排除B项;唐朝相权三分,有利于加强皇权,“隐形化”说法错误,排除D项。

6.C 解析 从题干中的宋朝“内外皆柔”,国家处于“大不可安”的境地,可知作者意在强调宋朝加强中央集权的措施存在诸多弊端,故选C项;根据题干内容可知,叶适强调的是宋朝加强中央集权措施的弊端,不是“唐朝”,排除A、B两项;题干内容强调的是宋朝加强中央集权措施的弊端,不是其“积极作用”,排除D项。

7.A 解析 结合所学知识可知,行省制度就是在中央设中书省总理全国政务,在各地分置行中书省,使中央集权在行政体制方面得到保障,成为分权与集权的枢纽机构,故选A项;明清时期君主专制中央集权逐渐加强并到达顶端,行省制并未体现权力的分置与制衡,故排除B、C两项;D项说法过于绝对,排除。

8.C 解析 由材料可知,县级政府协助中央管理地方,有效加强了中央集权,故C项正确。

9.D 解析 根据题干内容可知,在叛乱爆发后,周成王命令姜太公征召各地诸侯来平叛,据此可知,题干所述内容说明分封制维护了西周的统治,故选D项;题干没有述及有关“齐国崛起”的信息,排除A项;虽然题干内容述及了“三监之乱”,但是并不能据此扩大为“边疆地区的统治失序”,排除B项;题干内容述及的时间是周成王年少时期,即西周初期,尚未进入春秋时期,排除C项。

10.C 解析 秦朝严格规定了文书的行文规则、传送时效,对文书处理各个环节的管理人员也提出了不同的要求,这表明文书在秦朝国家治理中发挥重要作用,各级官僚机构以文书推行行政管理,故选C项;单凭一个文书行政管理不能表明拥有完备的国家治理体系,排除A项;严刑峻法与材料主旨不符,排除B项;题干强调的是文书行政制度,非官员选拔制度,排除D项。

11.A 解析 诸侯宗庙的设立出于加强刘氏宗族认同、巩固刘氏天下的目的,但是到后期诸侯宗庙的存在导致“疏远卑贱共承尊祀”,诸侯也拥有祭祀权力,不符合加强中央权威的需要,因此被废除,说明礼制兴废服务于现实政治需要,故选A项。

12.C 解析 根据材料信息可知,从西汉到东汉,中枢行政体系由中外朝发展为“众务,悉归尚书,三公但受成事而已”,说明中朝已成为国家政务中枢,故选C项;外朝负责执行,内朝进行决策,二者并不是隶属关系,排除A项;材料反映的是内朝与外朝的地位,与皇权无关,排除B项;材料反映东汉时期中朝地位上升,无法得出构成三省六部制雏形的结论,排除D项。

13.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,使职差遣是指以皇帝名义从原有的行政机构中临时派遣一些大臣去处理各种特别事务,因此唐代使职差遣的大量出现是为了加强专制皇权,故选A项;B项中的“解决了”说法绝对化,排除;使职差遣的出现与三省六部制无关,排除C项;使职差遣多侧重于地方,是为了加强专制皇权,不一定能密切皇帝与大臣的关系,排除D项。

14.A 解析 根据材料可知,宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,这一做法使官员的权力不断被分化,有利于防止官员权力膨胀,有利于加强对官员的管控,故A项正确;宋朝积贫积弱局面的形成是冗官、冗兵、冗费以及守内虚外等政策、措施综合作用的结果,故B项错误;这一制度易形成很多官员有俸禄、无具体职务的现象,所以对官员的行政效率提高没有促进作用,故C项错误;材料只是涉及职官制度,不能说明解决了中央与地方的矛盾,故D项错误。

15.C 解析 根据材料可知督抚制度的设立有利于克服地方行政效率低下的问题,逐渐成了地方实职中的行政长官,体现了明清时期地方行政管理制度的调整,故选C项;清朝军机处的设立标志着君主专制制度达到顶峰,排除A项;材料说明地方督抚拥有监察、行政、军事大权,其职能演变有利于加强朝廷对官僚机构的控制,排除B项;督抚制度属于地方行政制度,排除D项。

16.A 解析 根据材料可知,军机处承担了内阁的大量权力,强化了皇权,故选A项;材料没有涉及军机处的行政特点,排除B项;军机处官员很多都是原来的内阁官员,满汉票签处与满汉屋等机构具有关联性,分工并不明确,排除C项;D项表述不符合史实,排除。

17.参考答案 (1)具体表现:汉增设州;唐增设道;宋道改路;元增设行省。

原因:加强中央集权的需要;朝代更替;疆域变化;统治者的治国策略变化;经济发展等。

(2)认识:中央集权不断加强,地方权力日益削弱;基层体制相对稳定;监察区多变为新的行政区;继承与创新并存等。

18.参考答案 示例

论题:同一时期的若干制度是相互依存的一个整体。

论述:西周时期,宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的表现。宗法制和分封制互为表里、相互配合,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

秦代,中央实行三公九卿制,使大权集中于皇帝之手。地方实行郡县制,加强了中央对地方的控制。三公九卿制和郡县制相互配合,构成中央集权制的核心,推动了统一多民族国家的形成。

总结:中国古代同一时期的各项制度并不是孤立存在的,而是相互联系、相互配合,是一个紧密联系的整体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中历史选择性必修1练习题

第一单元 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

A级 必备知识基础练

1.《春秋左传》记载:“天子建国,诸侯立家,卿置侧室,大夫有贰宗,士有隶子弟,庶人、工、商,各有分亲,皆有等衰。”这体现出( )

A.分封制是宗法制的基础

B.政权与族权的结合

C.王权与神权相互影响

D.内外服制度的推广

2.廷议是皇帝与大臣们在朝堂上定期集会议事的一种形式。参加廷议的官吏有文有武,职位上至丞相、太尉、御史大夫、诸侯王、众卿、将军,下至大夫、博士、令长……讨论结果由皇帝最后裁决。由此可见,廷议制度( )

A.有效协调了皇权与相权的矛盾

B.体现了士大夫集团的政治品格

C.有效限制了君主专制的加强

D.有利于提升行政决策的科学性

3.秦朝,在地方彻底废除分封制,设立郡、县两级行政机构,主要官员由中央任免和考核。这表明秦朝( )

A.国家监察体系发达

B.中央权威渗透到基层

C.官僚政治得到发展

D.中央与地方矛盾消除

4.汉光武帝将尚书台确立为行政中枢,《后汉书·仲长统列传》载:“光武皇帝愠数世之失权,忿强臣之窃命,矫枉过直,政不任下,虽置三公,事归台阁。自此以来,三公之职,备员而已。”该改变体现了( )

A.君权削弱 B.尚书专权

C.中央集权 D.强臣崛起

5.下面是中国古代不同时期的中央官制示意图。图中所示变化从本质上反映了( )

A.政府分工的简约化

B.宰相权力的扩大化

C.中央官制的成熟化

D.皇帝威势的隐形化

6.南宋学者叶适提出:“唐失其道,化内地为藩镇,内外皆坚,而人至不能自安;本朝反其弊,使内外皆柔,虽能自安,而有大不可安者。”作者意在强调( )

A.唐朝后期藩镇割据动乱频发

B.唐朝措施提高了行政效率

C.宋朝加强集权措施存在弊端

D.宋初有效解决了割据问题

7.李治安先生在其《元代行省制度》一书中认为:元代行省制中央集权是秦汉以来郡县制中央集权模式的较高级演化形态,也是两宋否定唐后期藩镇分权的继续。由此可知,元朝的行省( )

A.是分权与集权的枢纽机构

B.体现了中央集权极端化

C.实现了权力的分置与制衡

D.消除了地方势力的威胁

8.在秦汉到明清的地方行政体制的演变中,县级政府是封建国家的基础,职能齐备,担负着贯彻执行朝廷的法规政令,向朝廷提供度支、物资及兵源任务,承担着平赋役、听诉讼、兴教化、劝农桑、教孝道、整饬风俗、鼓励节俭、祈神祭天等关系国计民生的一切具体事务,由此可知县制( )

A.导致地方势力极力膨胀

B.极大地削弱了中央权力

C.有效地加强了中央集权

D.破坏了中央与地方的平衡

B级 能力素养提升练

9.周成王年少时,“管蔡作乱,淮夷畔(叛)周”,于是命令姜太公“东至海,西至河,南至穆陵,北至无棣,五侯九伯,实得征之”。这可用于说明( )

A.齐国崛起具有偶然性

B.边疆地区的统治失序

C.春秋时期的诸侯争霸

D.分封制维护西周统治

10.秦朝对文书的行文规则、传送时效等都有严格规定,从撰写到传递、从收发到保管,对文书处理各个环节的管理人员也提出了不同的要求。据此可知秦朝( )

A.拥有完备的国家治理体系

B.实行严刑峻法维护统治

C.推行严密的文书行政管理

D.加强对官员的逐层选拔

11.西汉初年,汉高祖令诸侯王“皆立太上皇庙于国都”,各诸侯国建立宗庙祭祀。永光四年(公元前40年),汉元帝下诏指出,各诸侯国“久遵而不定,令疏远卑贱共承尊祀,殆非皇天祖宗之意,朕甚惧焉”,故罢郡国宗庙。西汉郡国宗庙的兴废从本质上说明( )

A.礼制兴废服务于现实政治的需要

B.统治者通过祭祀神化家族权威

C.政体稳定有利于小农经济的发展

D.西汉王国势力的扩张威胁中央

12.东汉初年,中央行政管理体制由之前中朝尚书与外朝三公九卿一起形成的双轨行政管理演变为“众务,悉归尚书,三公但受成事而已”。这一变化表明当时( )

A.外朝在形式上隶属于中朝

B.皇权实现了对朝政的全面控制

C.中朝已成为国家政务中枢

D.中朝构成了三省六部制的雏形

13.(2023河北沧州月考)据史料记载,隋朝就已经出现使职差遣固定化的趋势,只是当时使职数量较少。唐代建立后,使职开始大量出现,其中多数使职出现于武则天至德宗时期。唐代使职的大量出现( )

A.适应了专制皇权的需要

B.解决了中央与地方的矛盾

C.扩大了三省六部的职权

D.密切了皇帝与大臣的关系

14.宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,省、部、寺、监只备员无职掌,而在正官之外设差遣以掌其事,正官用以决定官员的俸禄,差遣才是官员的实际职务。且官员的差遣较为复杂,有的专门委任文官,有的也可文武兼任。这套制度( )

A.有利于加强对宋朝官员的管控

B.导致积贫积弱局面的形成

C.提高了宋朝官员的行政效率

D.解决了中央与地方的矛盾

15.(2023山西大同测试)明宣宗时期,督抚在一些省份已经成为常驻官员,深度介入地方的各项管理事务之中。此后,督抚从最初仅发挥监察职能逐渐演变为拥有地方军政大权的巡抚,继而成为统领数省军政大权的封疆大吏。督抚职能的演变( )

A.表明君主专制制度达到顶峰

B.弱化了朝廷对官僚机构的控制

C.改善了地方的行政管理体制

D.进一步健全了明朝的中央官制

16.雍正设立军机处后,内阁大学士出现分化,入职军机处的为内中堂,留守内阁的为外中堂,内阁有满汉票签处、批本处、诰敕房等机构;军机处除负责军事机密的决策外,还有满汉屋、内翻书房、方略馆等机构。这表明清朝( )

A.专制皇权得到进一步加强

B.军机处在处理事务时比较灵活

C.中枢机构的职责分工明确

D.内阁与军机处权力的争夺激烈

17.地方行政制度作为中国古代政治文明的重要组成部分,伴随历史发展而不断变革。阅读材料,回答问题。

材料一

部分朝代地方行政层级管理变化示意图

材料二 这种因时而异的变化只是为了更好地发挥这一集权的功能罢了。因此尽管从表面上看,历代行政区域和地方政府废置纷繁,分合靡定,但无非皆就前代之制沿革损益,而无根本性质的变动。

——摘编自周振鹤《中国地方行政制度史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出地方层级管理变化的具体表现,并分析其变化的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对地方层级管理变化的规律性认识。

18.阅读材料,回答问题。

材料 钱穆在探讨中国古代制度时强调:

(一)任何一项制度,决不是孤立存在的。各项制度间,必是互相配合形成一整套。否则那些制度各各分裂,决不会存在,也不能推行。

(二)某一制度之创立,决不是凭空忽然地创立,它必有渊源,早在此项制度创立之先,已有此项制度之前身……某一制度之消失,也决不是无端忽然地消失了,它必有流变,早在此项制度消失之前,已有此项制度之后影。

(三)任何一项制度有利有弊。所谓得失,应根据实际利弊而判定。所谓利弊,则应根据当时实际影响而作出判断。

——摘编自钱穆《中国历代政治得失》

从材料中任意提取一个观点,结合中国古代史的知识,运用具体史实予以论证。(要求:明确写出观点,论证充分,史实准确,表达清晰。)

参考答案

第一单元 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

1.B 解析 “天子建国,诸侯立家”体现了西周家国一体的政治特征,也就是政权与族权相结合,故选B项;宗法制的基础是血亲关系,宗法制是分封制实行的基础,排除A项;“天子建国,诸侯立家”这些内容并非神权,排除C项;内外服制度是商代的制度,排除D项。

2.D 解析 根据材料可知,参加廷议的官员类型比较多,有利于充分讨论综合各方意见解决问题,进而提升行政决策的科学性,故选D项;廷议是古代朝廷的议事制度,是皇帝与百官的协调机制,未体现皇权和相权的关系,排除A项;材料中皇帝与大臣们的集会议事不能说明士大夫的品格,排除B项;皇帝掌握最终决策权,体现了君主专制,排除C项。

3.C 解析 通过“主要官员由中央任免和考核”可看出贵族政治被官僚政治所取代,故选C项;材料内容无法判断监察体系,排除A项;“设立郡、县两级行政机构”没有涉及县以下的部分,无法说明基层的情况,排除B项;中国古代中央和地方的矛盾始终存在,没有消除,排除D项。

4.B 解析 根据材料“虽置三公,事归台阁”可知,东汉初期加强了尚书台的权力,三公权力受到了削弱,形同虚设,故选B项;尚书台权力上升,体现了皇权的加强,排除A项;材料与中央集权无关,排除C项;D项与材料主旨无关,排除。

5.C 解析 据图可知,左图为秦朝三公九卿制,其中的九卿官员有很多管理的是皇帝的家事,体现了家国同构的特点;右图为唐朝三省六部制,较好地处理了分割相权、减少决策失误与提高行政效率的关系,是中国古代中央官制成熟的标志,此后,历朝基本上沿用这种制度,故选C项;A项是表象,排除;三省六部制下,相权三分,宰相权力缩小,排除B项;唐朝相权三分,有利于加强皇权,“隐形化”说法错误,排除D项。

6.C 解析 从题干中的宋朝“内外皆柔”,国家处于“大不可安”的境地,可知作者意在强调宋朝加强中央集权的措施存在诸多弊端,故选C项;根据题干内容可知,叶适强调的是宋朝加强中央集权措施的弊端,不是“唐朝”,排除A、B两项;题干内容强调的是宋朝加强中央集权措施的弊端,不是其“积极作用”,排除D项。

7.A 解析 结合所学知识可知,行省制度就是在中央设中书省总理全国政务,在各地分置行中书省,使中央集权在行政体制方面得到保障,成为分权与集权的枢纽机构,故选A项;明清时期君主专制中央集权逐渐加强并到达顶端,行省制并未体现权力的分置与制衡,故排除B、C两项;D项说法过于绝对,排除。

8.C 解析 由材料可知,县级政府协助中央管理地方,有效加强了中央集权,故C项正确。

9.D 解析 根据题干内容可知,在叛乱爆发后,周成王命令姜太公征召各地诸侯来平叛,据此可知,题干所述内容说明分封制维护了西周的统治,故选D项;题干没有述及有关“齐国崛起”的信息,排除A项;虽然题干内容述及了“三监之乱”,但是并不能据此扩大为“边疆地区的统治失序”,排除B项;题干内容述及的时间是周成王年少时期,即西周初期,尚未进入春秋时期,排除C项。

10.C 解析 秦朝严格规定了文书的行文规则、传送时效,对文书处理各个环节的管理人员也提出了不同的要求,这表明文书在秦朝国家治理中发挥重要作用,各级官僚机构以文书推行行政管理,故选C项;单凭一个文书行政管理不能表明拥有完备的国家治理体系,排除A项;严刑峻法与材料主旨不符,排除B项;题干强调的是文书行政制度,非官员选拔制度,排除D项。

11.A 解析 诸侯宗庙的设立出于加强刘氏宗族认同、巩固刘氏天下的目的,但是到后期诸侯宗庙的存在导致“疏远卑贱共承尊祀”,诸侯也拥有祭祀权力,不符合加强中央权威的需要,因此被废除,说明礼制兴废服务于现实政治需要,故选A项。

12.C 解析 根据材料信息可知,从西汉到东汉,中枢行政体系由中外朝发展为“众务,悉归尚书,三公但受成事而已”,说明中朝已成为国家政务中枢,故选C项;外朝负责执行,内朝进行决策,二者并不是隶属关系,排除A项;材料反映的是内朝与外朝的地位,与皇权无关,排除B项;材料反映东汉时期中朝地位上升,无法得出构成三省六部制雏形的结论,排除D项。

13.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,使职差遣是指以皇帝名义从原有的行政机构中临时派遣一些大臣去处理各种特别事务,因此唐代使职差遣的大量出现是为了加强专制皇权,故选A项;B项中的“解决了”说法绝对化,排除;使职差遣的出现与三省六部制无关,排除C项;使职差遣多侧重于地方,是为了加强专制皇权,不一定能密切皇帝与大臣的关系,排除D项。

14.A 解析 根据材料可知,宋初实行“官、职、差遣”相分离的职官制度,这一做法使官员的权力不断被分化,有利于防止官员权力膨胀,有利于加强对官员的管控,故A项正确;宋朝积贫积弱局面的形成是冗官、冗兵、冗费以及守内虚外等政策、措施综合作用的结果,故B项错误;这一制度易形成很多官员有俸禄、无具体职务的现象,所以对官员的行政效率提高没有促进作用,故C项错误;材料只是涉及职官制度,不能说明解决了中央与地方的矛盾,故D项错误。

15.C 解析 根据材料可知督抚制度的设立有利于克服地方行政效率低下的问题,逐渐成了地方实职中的行政长官,体现了明清时期地方行政管理制度的调整,故选C项;清朝军机处的设立标志着君主专制制度达到顶峰,排除A项;材料说明地方督抚拥有监察、行政、军事大权,其职能演变有利于加强朝廷对官僚机构的控制,排除B项;督抚制度属于地方行政制度,排除D项。

16.A 解析 根据材料可知,军机处承担了内阁的大量权力,强化了皇权,故选A项;材料没有涉及军机处的行政特点,排除B项;军机处官员很多都是原来的内阁官员,满汉票签处与满汉屋等机构具有关联性,分工并不明确,排除C项;D项表述不符合史实,排除。

17.参考答案 (1)具体表现:汉增设州;唐增设道;宋道改路;元增设行省。

原因:加强中央集权的需要;朝代更替;疆域变化;统治者的治国策略变化;经济发展等。

(2)认识:中央集权不断加强,地方权力日益削弱;基层体制相对稳定;监察区多变为新的行政区;继承与创新并存等。

18.参考答案 示例

论题:同一时期的若干制度是相互依存的一个整体。

论述:西周时期,宗法制是分封制的基础,分封制是宗法制在政治上的表现。宗法制和分封制互为表里、相互配合,解决了统治阶级内部在权力和财产分配方面的冲突与矛盾。

秦代,中央实行三公九卿制,使大权集中于皇帝之手。地方实行郡县制,加强了中央对地方的控制。三公九卿制和郡县制相互配合,构成中央集权制的核心,推动了统一多民族国家的形成。

总结:中国古代同一时期的各项制度并不是孤立存在的,而是相互联系、相互配合,是一个紧密联系的整体。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 政治制度

- 第1课 中国古代政治制度的形成与发展

- 第2课 西方国家古代和近代政治制度的演变

- 第3课 中国近代至当代政治制度的演变

- 第4课 中国历代变法和改革

- 第二单元 官员的选拔与管理

- 第5课 中国古代官员的选拔与管理

- 第6课 西方的文官制度

- 第7课 近代以来中国的官员选拨与管理

- 第三单元 法律与教化

- 第8课 中国古代的法治与教化

- 第9课 近代西方的法律与教化

- 第10课 当代中国的法治与精神文明建设

- 第四单元 民族关系与国家关系

- 第11课 中国古代的民族关系与对外交往

- 第12课 近代西方民族国家与国际法的发展

- 第13课 当代中国的民族政策

- 第14课 当代中国的外交

- 第五单元 货币与赋税制度

- 第15课 货币的使用与世界货币体系的形成

- 第16课 中国赋税制度的演变

- 第六单元 基层治理与社会保障

- 第17课 中国古代的户籍制度与社会治理

- 第18课 世界主要国家的基层治理与社会保障

- 活动课 中国历史上的大一统国家治理