2024人教版高中历史选择性必修3练习题--第六单元 文化的传承与保护测评(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024人教版高中历史选择性必修3练习题--第六单元 文化的传承与保护测评(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 336.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 10:34:25 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2024人教版高中历史选择性必修3练习题

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.《尚书》中记载“惟殷先人,有册有典,殷革夏命”,证明殷人有记载商汤灭夏的“典”“册”。以下与此可以互相佐证的一项是( )

A.商朝已经保存完整的史料典籍

B.夏朝已开始使用典册记录历史

C.商朝可能已有精通文字的史官

D.夏朝的灭亡是历史发展的必然

2.(2023湖南邵阳二模)公元11世纪起,西欧商业开始复兴,商人对其子弟的教育通常通过三个步骤来完成:第一阶段是传授拉丁语,开发智力和逻辑的敏捷性;第二阶段是珠算课;第三阶段通常在国外进行长期的学徒。这样的教育方式( )

A.延续教会对知识教育权的垄断

B.促进了教育的世俗化发展

C.直接推动文艺复兴运动的兴起

D.引发商业革命和价格革命

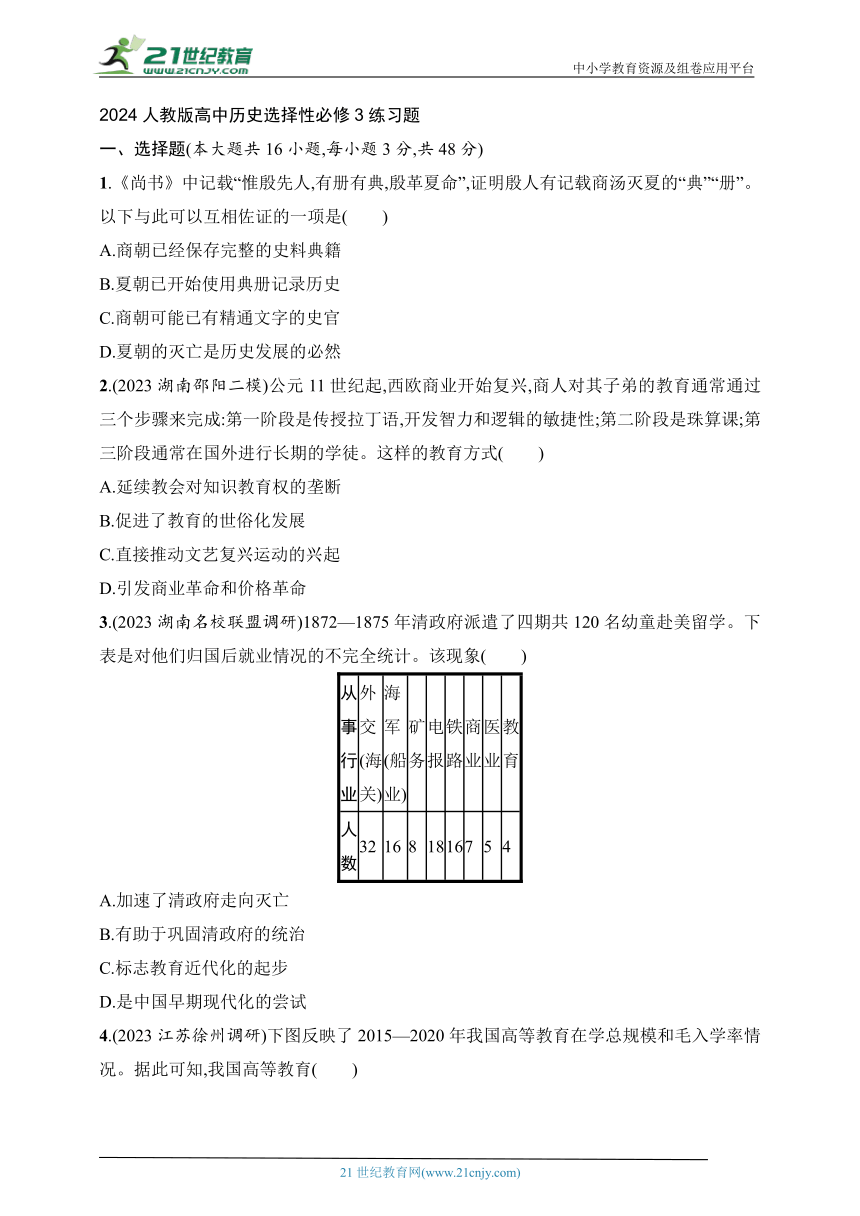

3.(2023湖南名校联盟调研)1872—1875年清政府派遣了四期共120名幼童赴美留学。下表是对他们归国后就业情况的不完全统计。该现象( )

从事 行业 外交 (海关) 海军 (船业) 矿务 电报 铁路 商业 医业 教育

人数 32 16 8 18 16 7 5 4

A.加速了清政府走向灭亡

B.有助于巩固清政府的统治

C.标志教育近代化的起步

D.是中国早期现代化的尝试

4.(2023江苏徐州调研)下图反映了2015—2020年我国高等教育在学总规模和毛入学率情况。据此可知,我国高等教育( )

A.推动了科教兴国战略的实施

B.适应了国家发展大局

C.教育质量进入发达国家行列

D.迈入全民普及化阶段

5.(2023安徽高三联考)汉代,“书皆竹简,得之甚难”,以致“若不从师,无从写录”。五代以后,“学者无笔札之劳,(即可)获睹古人全书”,不仅“购买极易”,且可通过租借方式获得,“无汉以前耳受之艰,无唐以前手抄之勤”。这反映出( )

A.印刷术拓展了知识流传方式

B.儒家思想传播渠道得以扩大

C.书籍商业化推动了文化发展

D.文化的大众化倾向不断增强

6.(2023河北高三联考)19世纪初,一位西方政要在主持重建被战火摧毁的国家图书馆时指出,让我们保存遗存的文献,不是用密室和锁链挡住公众的视线……不是让其在时间的流逝中损毁,而是用许多副本保存,将其置于防止意外损坏的地方。这一言论从侧面反映了( )

A.印刷书的积极作用

B.自由和平等的启蒙思想

C.战争对文化的破坏

D.公民是文化传承的主体

7.1643年,法国马扎然图书馆开始向公众开放。诞生于17世纪的法国报刊业,在18世纪获得大发展,沙龙、咖啡馆等场所内,各类报纸杂志广泛传递信息。这些现象的出现( )

A.体现了大革命涉及面广

B.推动了启蒙思想的传播

C.削弱了法国的专制王权

D.壮大了路德派的影响力

8.1913年,为启发民众教育,民国政府成立了京师通俗图书馆。到1916年,全国的通俗图书馆已有237所,最多的湖北省已有40多所。这反映了( )

A.近代图书馆服务公众的职能

B.湖北成为民主革命的中心

C.民主共和观念已经深入人心

D.图书馆主导开展国民教育

9.托勒密埃及重视市区市政和文化建设,修建有许多公共花园、剧场、神庙、图书馆、博物馆等建筑,亚历山大城博学园中的缪斯宫被认为是人类历史上最早的博物馆。这主要反映了托勒密埃及( )

A.注重文化的传承与保护

B.生活方式深受希腊的影响

C.文化建设成就领先世界

D.推动希腊文化中心的西移

10.(2023江苏徐州调研)中华人民共和国成立初期,国家对故宫博物院进行了整体改造,将“清代帝后生活史料陈列室”移至外东路,将手工艺馆迁至内东路,还在故宫设立了“近代帝国主义侵华史料陈列室”“清代革命史料陈列室”等专题陈列室,并向公众开放。这次故宫博物院改造( )

A.顺应了社会主义文化建设的需要

B.宣告了封建专制制度时代的终结

C.破除了广大群众的封建残余思想

D.彰显了人民当家作主的时代风貌

11.1933年8月,国际建筑协会在雅典召开会议,制定了国际城市规划的纲领性文件《城市规划大纲》(又称《雅典宪章》)。该文件明确提出的保护有历史价值的古建筑和地区的提议,后来成为诸多专门领域国际性“宪章”的立法依据。《雅典宪章》的出台 ( )

A.加快了全球各地的城市化进程

B.有利于文化遗产保护的法制化

C.旨在传播保护文化遗产的理念

D.提高了古希腊文化的国际地位

12.(2023江苏南通通州高三期中)2022年8月7日,在北京历史文化名城保护对话会上,国家文物局宣布推荐“北京中轴线”作为我国2024年世界文化遗产申报项目。经过700年的城市发展建设,如今的北京中轴线串起了3处世界遗产、11处全国重点文物保护单位……514处各级文物。可见“中轴线” ( )

A.是古代君主专制强化的产物

B.承载了中华历史文化

C.是北京城独有的都城模式

D.始建于明朱棣的迁都

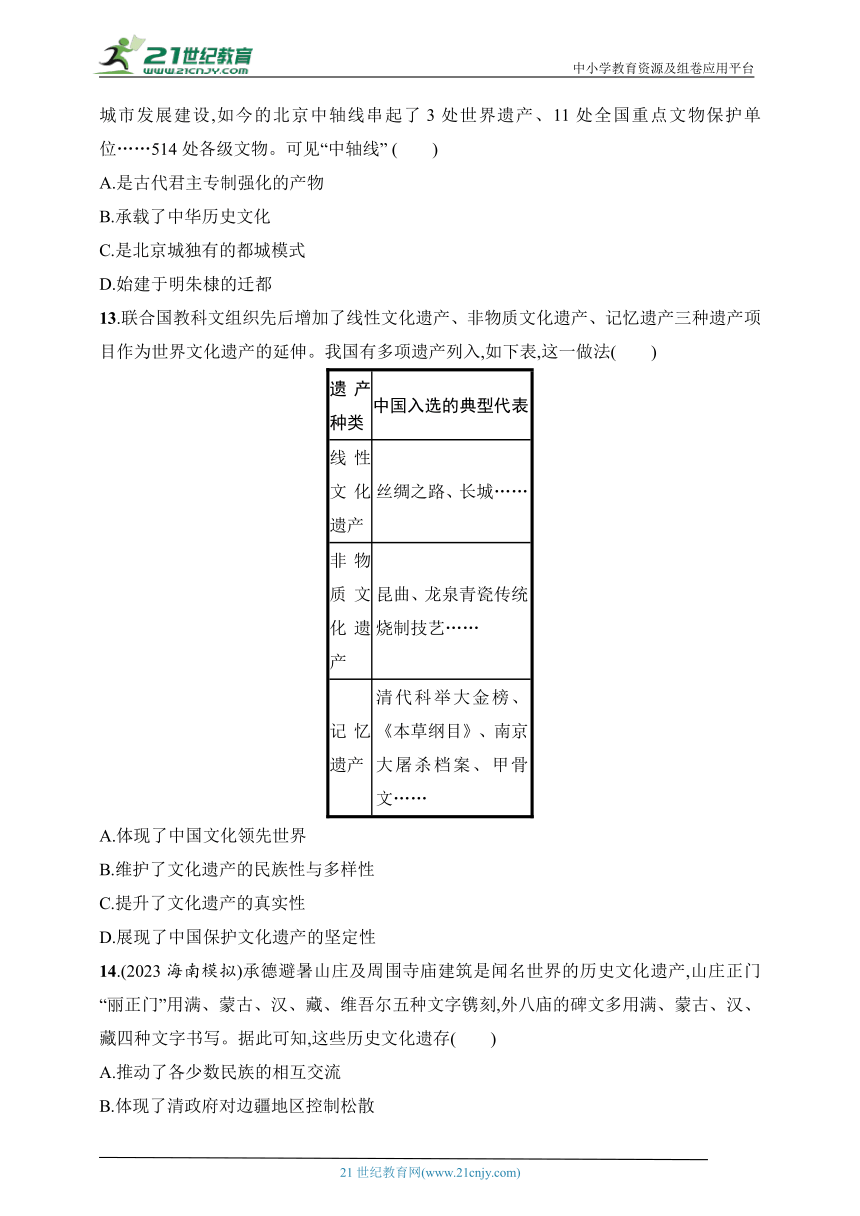

13.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产列入,如下表,这一做法( )

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、长城……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界

B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产的真实性

D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

14.(2023海南模拟)承德避暑山庄及周围寺庙建筑是闻名世界的历史文化遗产,山庄正门“丽正门”用满、蒙古、汉、藏、维吾尔五种文字镌刻,外八庙的碑文多用满、蒙古、汉、藏四种文字书写。据此可知,这些历史文化遗存( )

A.推动了各少数民族的相互交流

B.体现了清政府对边疆地区控制松散

C.反映出清代民族问题得到妥善解决

D.见证了统一多民族封建国家的发展

15.世界遗产委员会评价苏州的古典园林:咫尺之内再造乾坤,苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些建造于17—19世纪的园林,以其精雕细琢的设计,折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。据此可知,苏州园林属于( )

A.文化遗产

B.自然遗产

C.文化和自然双重遗产

D.非物质文化遗产

16.埃及金字塔是集宗教与世俗权力于一身的埃及法老的巨型陵墓,1979年孟菲斯及其墓地金字塔被列入《世界遗产名录》;佛罗伦萨历史中心作为文艺复兴的象征,众多卓越的艺术家在此留下了大量建筑、雕塑和绘画作品,1982年被列入《世界遗产名录》。这两项文化遗产共同的历史价值在于( )

A.代表了非洲欧洲文明的最高成就

B.形成了包罗万象的近代艺术之城

C.属于非物质文化遗产的典型代表

D.彰显出不同地区建筑艺术的发展

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 书院本是一种收藏、点校图书的机构,其后演变为教育机构,但藏书和修书的职能依然保留。尤其是书院注重研习学问,又多建于偏远山乡,没有一定量的藏书,教学活动是难以维持的。而宋代活字印刷术的发明,为书院藏书创造了条件,也为宋代书院的兴盛提供了必要前提。所以书院藏书是书院的一大特色。

——摘编自王建军《中国教育史新编》

材料二 由于书院实行自由讲学,讲求相互辩论,一些名儒往往在书院就各种学术问题展开讨论,这对宋代学术的发展有着难以估量的积极作用。书院对学生入学不作限制,一些贫困学生甚至可以寄读,这有利于教育的普及。从中央到地方对教育的重视,使得宋代各类学校众多,管理规范,既培养了大批人才,也促进了宋代文化的繁荣。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛 武功弱势》

(1)根据材料一,指出书院功能的变化,并结合所学知识分析其兴起发展的原因。(6分)

(2)综合上述材料,分析宋代书院发展的特点和意义。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 明朝中后期,商品经济空前繁荣,戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期,成为市民文化消费的潮流,如《牡丹亭》《明珠记》《金瓶梅》《西游记》《隋唐志传》等,许多文人如汤显祖、叶宪祖、冯梦龙都参与了创作编选,很多戏曲和通俗小说的原型人物在民间受到社会各界追捧,成书之后备受欢迎,这是明代刻书业兴盛的重要原因。刻印戏曲小说的书商和坊肆相继出现,有的甚至自编、自选、自刻、自销,如湖州臧懋循等,一时间各地书坊林立,私家刻书之风盛行,所刻书籍的数量和出书速度都超越了前代。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 商务印书馆于1897年设立于上海。商务印书馆自创办之初,张元济认为“吾辈当以扶助教育为己任”,“为国难而牺牲,为文化而奋斗”、以“创务育人”达到“昌明教育,开启民智”的目的,怀揣文化理想,承担起了近代印书馆的文化使命。它所确定的方针即“一方发扬固有文化,一方介绍西洋文化,谋沟通中西以促进整个中国文化之光大”。商务印书馆还非常重视教科书的出版。虽然当时还是清朝,但在这些教学作品中无一“忠”或“君”字,而是体现出民主、自由、平等等思想。这无疑促进了观念的极大传播,也在很大程度上“助产”和保卫了辛亥革命。

——摘编自吴平《近代商务印书馆发展

中的“道”与“器”研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝中后期印刷业兴盛的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代商务印书馆的特点,指出其对社会发展的作用。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 湖南近代教育改革在民国建立后拉开帷幕。湖南军政府先后设立学务司、教育科,裁撤清末各县劝学所,县署内设第三科掌管全县教育事务。学务司颁布了《湖南暂定学制大纲》,将全省教育系统分为保育、普通教育、专门教育、实业教育、师范教育、女子教育6大类。各级学校取消读经讲经课,代之以民主自由;课程设置注重学生的德、智、体、美全面发展;教学上开始摆脱填鸭式的传统方法,重视并实行多元互补的现代教学方法,注重提高学生的自主能力。湖南各级教育获得了前所未有的进步,高等教育、中等教育、初等教育、留学教育均在全国占有重要地位。

——摘编自罗慧《民国初期湖南

教育的改革历程与现实意义》

(1)根据材料,归纳民国时期湖南教育改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析民国时期湖南教育改革的影响。(6分)

20.(2023甘肃张掖高二联考)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 中国国家博物馆曾展出大英博物馆(该馆建于1753年)的100件世界文物,各具代表性的文物引起大家的关注。关于大英博物馆的价值或影响,学者间出现了不同见解。普罗克特认为“大英博物馆有着浓重的殖民主义思想体系”;乐晓君在《大英博物馆——藏品中的人类发展史》中提出:“大英博物馆的每一件藏品都在讲述人类文明发展的故事”;谢小琴、洪霞在《现代性视角下的大英博物馆》中讲:“博物馆是现代社会的产物,帝国的实力是大英博物馆发展的基础。”

《大英博物馆世界简史(下)》目录(摘编)

章节 标题 代表性文物举例

第十五 部分 现代世界的入口(公元1375 年至公元1550 年) 印加黄金美洲驼(黄金雕像,来自秘鲁)、明代纸币(纸币,来自中国)

第十六 部分 第一次经济全球化(公元1450 年至公元1650 年) 双头蛇(马赛克装饰小塑像,来自墨西哥)、柿右卫门瓷象(陶瓷雕像,来自日本)

…… …… ……

第十八 部分 探索、剥削与启蒙运动(公元1680 年至公元1820 年) 阿坎鼓(制于西非,发现于美国弗吉尼亚州)、澳大利亚树皮盾牌(来自澳大利亚)

第十九 部分 批量生产,大众宣传(公元1780 年至公元1914 年) 小猎犬号上的精密计时器(来自英格兰)、维多利亚早期的茶具(瓷镶银茶具,来自英国)

…… …… ……

从对大英博物馆评价的三个观点中任选一个观点加以论证。(要求:观点明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰。)

第六单元测评

1.C 解析 结合所学知识可知,据《尚书》记载,殷人留下了记录商汤灭夏的“典”“册”等,可以佐证商朝已有精通文字的史官,C项正确;“惟殷先人,有册有典,殷革夏命”不能说明商朝保存了“完整”的史料典籍,排除A项;材料并未提及夏朝已有记录历史的典册,排除B项;材料不能说明夏朝的灭亡是历史发展的必然,排除D项。

2.B 解析 根据材料并结合所学知识可知,中古时期的欧洲教育,教会居于主导地位,宗教属性非常强,11世纪起,商人子弟重视语言、智力和技艺的学习,体现了宗教教育减弱,教育与生产劳动相结合,促进了教育的世俗化发展,B项正确。

3.D 解析 根据材料可知,洋务运动时期派遣出国的留学生,归国后就业基本集中在外交和工商业领域,这体现的是洋务派的现代化尝试,故选D项。

4.B 解析 根据柱状图并结合所学知识可知,高等教育的毛入学率不断上升,这为国家快速发展提供了人才基础,适应了国家发展的大局,故选B项;科教兴国战略早在1995年就已提出,排除A项;结合所学知识可知,我国教育质量并没有进入发达国家行列,排除C项;结合所学知识可知,我国高等教育并没有迈入全民普及化阶段,“普及化”的说法太绝对,排除D项。

5.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,隋唐时期出现雕版印刷术,印刷术的发明和使用,使得书籍便于购买和租借,促进了文化的传播,故选A项;材料并未涉及其他传播渠道,不能说明“渠道扩大”,排除B项;材料体现了从汉代到五代书籍从竹简到印刷的变化,“书籍商业化”不能概括材料变化,排除C项;印刷书籍出现于隋唐时期,其促进了文化的传播,但其流传范围依然不大,“大众化”的说法不符合实际,排除D项。

6.A 解析 根据材料“用许多副本保存,将其置于防止意外损坏的地方”可知,保存遗存的文献就是复制并保存在不易损坏的地方,结合19世纪初这一时间可以推论出,这从侧面说明印刷书的积极作用,故选A项。

7.B 解析 根据材料并结合所学知识可知,18世纪法国处于启蒙运动时期,图书馆、报刊是信息刊载、传播的重要载体,沙龙、咖啡馆等场所是重要的沟通场地,上述媒介的出现与发展有利于信息的传播,有利于启蒙思想的推广,故选B项。

8.A 解析 根据材料内容可知,民国成立后广泛设立通俗图书馆,其职责是普及常识、开启民智、教育民众,反映了近代图书馆服务公众的职能,故选A项;此时辛亥革命结束,中华民国已经建立,故B项与材料时间不符,排除;民主共和观念深入人心与通俗图书馆设置无关,排除C项;国民教育的主体是学校教育,而材料主要反映的是社会教育的发展,排除D项。

9.A 解析 根据材料“亚历山大城博学园中的缪斯宫被认为是人类历史上最早的博物馆”可知托勒密埃及非常重视博物馆的建设,而博物馆收纳了早期社会发展过程中的大量物品,因此是对文化的传承和保护,说明托勒密埃及非常重视文化的传承和保护,故选A项。

10.D 解析 根据材料“‘清代帝后生活史料陈列室’移至外东路,将手工艺馆迁至内东路”,可以看出中华人民共和国成立初期,将清代的帝后生活陈列馆迁到外东路,而彰显人民特色的手工艺馆迁至内东路,反映出我国人民当家作主的时代风貌,故选D项。

11.B 解析 根据材料“该文件明确提出的保护有历史价值的古建筑和地区的提议”可知,《雅典宪章》是关于保护古建筑的,有利于文化遗产的保护,B项正确;《雅典宪章》是关于古建筑保护的,与城市化无关,排除A项;C项是该文件的影响,并不是其目的,排除;D项与材料主旨无关,排除。

12.B 解析 根据材料“如今的北京中轴线串起了3处世界遗产、11处全国重点文物保护单位……514处各级文物”并结合所学可知,北京历史悠久,北京城围绕中轴线进行布局,因此“中轴线”承载了中华历史文化,故选B项。

13.B 解析 根据表格信息,材料中的线性文化遗产、非物质文化遗产和记忆遗产都是一些具有民族性的或者特有的文化成果,所以这些文化遗产列入世界文化遗产有利于维护我国文化遗产的民族性和多样性,故选B项;文化成果不存在领先与落后问题,不同的文化都是世界文明发展的成果,排除A项;文化遗产的存在本身具有客观性,不需要证明和提升,排除C项;我国多项文化遗产列入世界文化遗产名录是联合国教科文组织认定的结果,D项与材料主旨不符,排除。

14.D 解析 根据材料可知,承德避暑山庄的正门及外八庙的碑文用多种民族语言书写,是各民族交往交融和民族团结的见证,反映了统一多民族国家的发展,故选D项。

15.A 解析 根据材料苏州园林“取法自然而又超越自然”,是中国古人在咫尺之内再造乾坤,并结合所学知识可知,苏州园林的建造体现了建筑物和建筑群的文化价值,属于不可移动的物质文化遗产,故选A项。

16.D 解析 根据材料并结合所学知识可知,埃及的金字塔和佛罗伦萨历史中心分别展示了古埃及和文艺复兴时期欧洲的建筑艺术成就,因此被列入《世界遗产名录》,这两项文化遗产共同的历史价值在于彰显出不同地区建筑艺术的发展,故选D项。

17.参考答案 (1)变化:从收藏、点校图书变为教育为主兼收藏、点校。原因:宋代理学的兴起;活字印刷术的发明;崇文抑武的国策;科举制的完善和科举规模的扩大;宋代经济的发展;儒学士大夫的推动。

(2)特点:教育与研究结合;采取开放式教学与教研;没有入学限制;政府重视教育。意义:书院扩大了中国古代学校教育的类型,起到了弥补官学不足的作用;学术风气浓厚,开辟了新的学风,成为推动教育和学术发展的重要动力;书院成为中国封建社会中后期一种重要的教育组织形式。

18.参考答案 (1)原因:经济发展(商品经济)推动印刷业发展;市民阶层壮大与市民文化(戏曲小说)的发展需求;文人士大夫积极参与世俗文化创作;印刷技术的进一步发展。

(2)特点:体现强烈的爱国救亡色彩;注重国民教育、开启民智;融会中西文化。作用:引进西学,启迪民智;促进民主思想传播,推动社会政治变革。

19.参考答案 (1)改革教育行政体制;改革教育分类(学制);革新教育内容;改进教学方法。

(2)培养了一批新式人才;有利于民国社会经济发展和进步;为近代革命活动提供了推力;提升了湖南在全国的地位;为新中国的教育改革打下了基础。

20.参考答案 示例一

观点:大英博物馆很多文物是殖民侵略的产物。

论证:15—16世纪,新航路开辟,欧洲殖民者踏上美洲土地,屠杀印第安人,抢掠财物,第十六部分中的代表性文物是来自墨西哥的双头蛇;随着美洲印第安人大量被屠杀或因病死亡,欧洲殖民者从非洲贩运黑人奴隶到美洲,制于西非、发现于美国弗吉尼亚州的阿坎鼓能反映殖民者对非洲侵略的史实。

可见,大英博物馆部分文物反映殖民侵略。

示例二

观点:大英博物馆体现了人类文明发展的进程。

论证:新航路开辟,打破了世界各地相对孤立的状态,使世界日益连成一个整体,促进了各区域间的商品、物种的交流与传播,来自秘鲁的印加黄金美洲驼体现了世界洲际间的交流。工业革命提高了生产力发展水平,人类社会逐渐进入工业社会。工业革命引发了生产、交通、社会生活等一系列的变化,小猎犬号上的精密计时器恰恰体现了人们时间观念的增强。

总之,每件文物从不同时期不同侧面展现了人类文明的发展进程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2024人教版高中历史选择性必修3练习题

一、选择题(本大题共16小题,每小题3分,共48分)

1.《尚书》中记载“惟殷先人,有册有典,殷革夏命”,证明殷人有记载商汤灭夏的“典”“册”。以下与此可以互相佐证的一项是( )

A.商朝已经保存完整的史料典籍

B.夏朝已开始使用典册记录历史

C.商朝可能已有精通文字的史官

D.夏朝的灭亡是历史发展的必然

2.(2023湖南邵阳二模)公元11世纪起,西欧商业开始复兴,商人对其子弟的教育通常通过三个步骤来完成:第一阶段是传授拉丁语,开发智力和逻辑的敏捷性;第二阶段是珠算课;第三阶段通常在国外进行长期的学徒。这样的教育方式( )

A.延续教会对知识教育权的垄断

B.促进了教育的世俗化发展

C.直接推动文艺复兴运动的兴起

D.引发商业革命和价格革命

3.(2023湖南名校联盟调研)1872—1875年清政府派遣了四期共120名幼童赴美留学。下表是对他们归国后就业情况的不完全统计。该现象( )

从事 行业 外交 (海关) 海军 (船业) 矿务 电报 铁路 商业 医业 教育

人数 32 16 8 18 16 7 5 4

A.加速了清政府走向灭亡

B.有助于巩固清政府的统治

C.标志教育近代化的起步

D.是中国早期现代化的尝试

4.(2023江苏徐州调研)下图反映了2015—2020年我国高等教育在学总规模和毛入学率情况。据此可知,我国高等教育( )

A.推动了科教兴国战略的实施

B.适应了国家发展大局

C.教育质量进入发达国家行列

D.迈入全民普及化阶段

5.(2023安徽高三联考)汉代,“书皆竹简,得之甚难”,以致“若不从师,无从写录”。五代以后,“学者无笔札之劳,(即可)获睹古人全书”,不仅“购买极易”,且可通过租借方式获得,“无汉以前耳受之艰,无唐以前手抄之勤”。这反映出( )

A.印刷术拓展了知识流传方式

B.儒家思想传播渠道得以扩大

C.书籍商业化推动了文化发展

D.文化的大众化倾向不断增强

6.(2023河北高三联考)19世纪初,一位西方政要在主持重建被战火摧毁的国家图书馆时指出,让我们保存遗存的文献,不是用密室和锁链挡住公众的视线……不是让其在时间的流逝中损毁,而是用许多副本保存,将其置于防止意外损坏的地方。这一言论从侧面反映了( )

A.印刷书的积极作用

B.自由和平等的启蒙思想

C.战争对文化的破坏

D.公民是文化传承的主体

7.1643年,法国马扎然图书馆开始向公众开放。诞生于17世纪的法国报刊业,在18世纪获得大发展,沙龙、咖啡馆等场所内,各类报纸杂志广泛传递信息。这些现象的出现( )

A.体现了大革命涉及面广

B.推动了启蒙思想的传播

C.削弱了法国的专制王权

D.壮大了路德派的影响力

8.1913年,为启发民众教育,民国政府成立了京师通俗图书馆。到1916年,全国的通俗图书馆已有237所,最多的湖北省已有40多所。这反映了( )

A.近代图书馆服务公众的职能

B.湖北成为民主革命的中心

C.民主共和观念已经深入人心

D.图书馆主导开展国民教育

9.托勒密埃及重视市区市政和文化建设,修建有许多公共花园、剧场、神庙、图书馆、博物馆等建筑,亚历山大城博学园中的缪斯宫被认为是人类历史上最早的博物馆。这主要反映了托勒密埃及( )

A.注重文化的传承与保护

B.生活方式深受希腊的影响

C.文化建设成就领先世界

D.推动希腊文化中心的西移

10.(2023江苏徐州调研)中华人民共和国成立初期,国家对故宫博物院进行了整体改造,将“清代帝后生活史料陈列室”移至外东路,将手工艺馆迁至内东路,还在故宫设立了“近代帝国主义侵华史料陈列室”“清代革命史料陈列室”等专题陈列室,并向公众开放。这次故宫博物院改造( )

A.顺应了社会主义文化建设的需要

B.宣告了封建专制制度时代的终结

C.破除了广大群众的封建残余思想

D.彰显了人民当家作主的时代风貌

11.1933年8月,国际建筑协会在雅典召开会议,制定了国际城市规划的纲领性文件《城市规划大纲》(又称《雅典宪章》)。该文件明确提出的保护有历史价值的古建筑和地区的提议,后来成为诸多专门领域国际性“宪章”的立法依据。《雅典宪章》的出台 ( )

A.加快了全球各地的城市化进程

B.有利于文化遗产保护的法制化

C.旨在传播保护文化遗产的理念

D.提高了古希腊文化的国际地位

12.(2023江苏南通通州高三期中)2022年8月7日,在北京历史文化名城保护对话会上,国家文物局宣布推荐“北京中轴线”作为我国2024年世界文化遗产申报项目。经过700年的城市发展建设,如今的北京中轴线串起了3处世界遗产、11处全国重点文物保护单位……514处各级文物。可见“中轴线” ( )

A.是古代君主专制强化的产物

B.承载了中华历史文化

C.是北京城独有的都城模式

D.始建于明朱棣的迁都

13.联合国教科文组织先后增加了线性文化遗产、非物质文化遗产、记忆遗产三种遗产项目作为世界文化遗产的延伸。我国有多项遗产列入,如下表,这一做法( )

遗产种类 中国入选的典型代表

线性文化遗产 丝绸之路、长城……

非物质文化遗产 昆曲、龙泉青瓷传统烧制技艺……

记忆遗产 清代科举大金榜、《本草纲目》、南京大屠杀档案、甲骨文……

A.体现了中国文化领先世界

B.维护了文化遗产的民族性与多样性

C.提升了文化遗产的真实性

D.展现了中国保护文化遗产的坚定性

14.(2023海南模拟)承德避暑山庄及周围寺庙建筑是闻名世界的历史文化遗产,山庄正门“丽正门”用满、蒙古、汉、藏、维吾尔五种文字镌刻,外八庙的碑文多用满、蒙古、汉、藏四种文字书写。据此可知,这些历史文化遗存( )

A.推动了各少数民族的相互交流

B.体现了清政府对边疆地区控制松散

C.反映出清代民族问题得到妥善解决

D.见证了统一多民族封建国家的发展

15.世界遗产委员会评价苏州的古典园林:咫尺之内再造乾坤,苏州园林被公认是实现这一设计思想的典范。这些建造于17—19世纪的园林,以其精雕细琢的设计,折射出中国文化中取法自然而又超越自然的深邃意境。据此可知,苏州园林属于( )

A.文化遗产

B.自然遗产

C.文化和自然双重遗产

D.非物质文化遗产

16.埃及金字塔是集宗教与世俗权力于一身的埃及法老的巨型陵墓,1979年孟菲斯及其墓地金字塔被列入《世界遗产名录》;佛罗伦萨历史中心作为文艺复兴的象征,众多卓越的艺术家在此留下了大量建筑、雕塑和绘画作品,1982年被列入《世界遗产名录》。这两项文化遗产共同的历史价值在于( )

A.代表了非洲欧洲文明的最高成就

B.形成了包罗万象的近代艺术之城

C.属于非物质文化遗产的典型代表

D.彰显出不同地区建筑艺术的发展

二、非选择题(本大题共4小题,共52分)

17.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 书院本是一种收藏、点校图书的机构,其后演变为教育机构,但藏书和修书的职能依然保留。尤其是书院注重研习学问,又多建于偏远山乡,没有一定量的藏书,教学活动是难以维持的。而宋代活字印刷术的发明,为书院藏书创造了条件,也为宋代书院的兴盛提供了必要前提。所以书院藏书是书院的一大特色。

——摘编自王建军《中国教育史新编》

材料二 由于书院实行自由讲学,讲求相互辩论,一些名儒往往在书院就各种学术问题展开讨论,这对宋代学术的发展有着难以估量的积极作用。书院对学生入学不作限制,一些贫困学生甚至可以寄读,这有利于教育的普及。从中央到地方对教育的重视,使得宋代各类学校众多,管理规范,既培养了大批人才,也促进了宋代文化的繁荣。

——摘编自游彪《宋史:文治昌盛 武功弱势》

(1)根据材料一,指出书院功能的变化,并结合所学知识分析其兴起发展的原因。(6分)

(2)综合上述材料,分析宋代书院发展的特点和意义。(8分)

18.阅读材料,回答问题。(14分)

材料一 明朝中后期,商品经济空前繁荣,戏曲和小说等通俗文学进入兴盛时期,成为市民文化消费的潮流,如《牡丹亭》《明珠记》《金瓶梅》《西游记》《隋唐志传》等,许多文人如汤显祖、叶宪祖、冯梦龙都参与了创作编选,很多戏曲和通俗小说的原型人物在民间受到社会各界追捧,成书之后备受欢迎,这是明代刻书业兴盛的重要原因。刻印戏曲小说的书商和坊肆相继出现,有的甚至自编、自选、自刻、自销,如湖州臧懋循等,一时间各地书坊林立,私家刻书之风盛行,所刻书籍的数量和出书速度都超越了前代。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 商务印书馆于1897年设立于上海。商务印书馆自创办之初,张元济认为“吾辈当以扶助教育为己任”,“为国难而牺牲,为文化而奋斗”、以“创务育人”达到“昌明教育,开启民智”的目的,怀揣文化理想,承担起了近代印书馆的文化使命。它所确定的方针即“一方发扬固有文化,一方介绍西洋文化,谋沟通中西以促进整个中国文化之光大”。商务印书馆还非常重视教科书的出版。虽然当时还是清朝,但在这些教学作品中无一“忠”或“君”字,而是体现出民主、自由、平等等思想。这无疑促进了观念的极大传播,也在很大程度上“助产”和保卫了辛亥革命。

——摘编自吴平《近代商务印书馆发展

中的“道”与“器”研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明朝中后期印刷业兴盛的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代商务印书馆的特点,指出其对社会发展的作用。(6分)

19.阅读材料,回答问题。(12分)

材料 湖南近代教育改革在民国建立后拉开帷幕。湖南军政府先后设立学务司、教育科,裁撤清末各县劝学所,县署内设第三科掌管全县教育事务。学务司颁布了《湖南暂定学制大纲》,将全省教育系统分为保育、普通教育、专门教育、实业教育、师范教育、女子教育6大类。各级学校取消读经讲经课,代之以民主自由;课程设置注重学生的德、智、体、美全面发展;教学上开始摆脱填鸭式的传统方法,重视并实行多元互补的现代教学方法,注重提高学生的自主能力。湖南各级教育获得了前所未有的进步,高等教育、中等教育、初等教育、留学教育均在全国占有重要地位。

——摘编自罗慧《民国初期湖南

教育的改革历程与现实意义》

(1)根据材料,归纳民国时期湖南教育改革的主要内容。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,分析民国时期湖南教育改革的影响。(6分)

20.(2023甘肃张掖高二联考)阅读材料,回答问题。(12分)

材料 中国国家博物馆曾展出大英博物馆(该馆建于1753年)的100件世界文物,各具代表性的文物引起大家的关注。关于大英博物馆的价值或影响,学者间出现了不同见解。普罗克特认为“大英博物馆有着浓重的殖民主义思想体系”;乐晓君在《大英博物馆——藏品中的人类发展史》中提出:“大英博物馆的每一件藏品都在讲述人类文明发展的故事”;谢小琴、洪霞在《现代性视角下的大英博物馆》中讲:“博物馆是现代社会的产物,帝国的实力是大英博物馆发展的基础。”

《大英博物馆世界简史(下)》目录(摘编)

章节 标题 代表性文物举例

第十五 部分 现代世界的入口(公元1375 年至公元1550 年) 印加黄金美洲驼(黄金雕像,来自秘鲁)、明代纸币(纸币,来自中国)

第十六 部分 第一次经济全球化(公元1450 年至公元1650 年) 双头蛇(马赛克装饰小塑像,来自墨西哥)、柿右卫门瓷象(陶瓷雕像,来自日本)

…… …… ……

第十八 部分 探索、剥削与启蒙运动(公元1680 年至公元1820 年) 阿坎鼓(制于西非,发现于美国弗吉尼亚州)、澳大利亚树皮盾牌(来自澳大利亚)

第十九 部分 批量生产,大众宣传(公元1780 年至公元1914 年) 小猎犬号上的精密计时器(来自英格兰)、维多利亚早期的茶具(瓷镶银茶具,来自英国)

…… …… ……

从对大英博物馆评价的三个观点中任选一个观点加以论证。(要求:观点明确,表述成文,史论结合,逻辑清晰。)

第六单元测评

1.C 解析 结合所学知识可知,据《尚书》记载,殷人留下了记录商汤灭夏的“典”“册”等,可以佐证商朝已有精通文字的史官,C项正确;“惟殷先人,有册有典,殷革夏命”不能说明商朝保存了“完整”的史料典籍,排除A项;材料并未提及夏朝已有记录历史的典册,排除B项;材料不能说明夏朝的灭亡是历史发展的必然,排除D项。

2.B 解析 根据材料并结合所学知识可知,中古时期的欧洲教育,教会居于主导地位,宗教属性非常强,11世纪起,商人子弟重视语言、智力和技艺的学习,体现了宗教教育减弱,教育与生产劳动相结合,促进了教育的世俗化发展,B项正确。

3.D 解析 根据材料可知,洋务运动时期派遣出国的留学生,归国后就业基本集中在外交和工商业领域,这体现的是洋务派的现代化尝试,故选D项。

4.B 解析 根据柱状图并结合所学知识可知,高等教育的毛入学率不断上升,这为国家快速发展提供了人才基础,适应了国家发展的大局,故选B项;科教兴国战略早在1995年就已提出,排除A项;结合所学知识可知,我国教育质量并没有进入发达国家行列,排除C项;结合所学知识可知,我国高等教育并没有迈入全民普及化阶段,“普及化”的说法太绝对,排除D项。

5.A 解析 根据材料并结合所学知识可知,隋唐时期出现雕版印刷术,印刷术的发明和使用,使得书籍便于购买和租借,促进了文化的传播,故选A项;材料并未涉及其他传播渠道,不能说明“渠道扩大”,排除B项;材料体现了从汉代到五代书籍从竹简到印刷的变化,“书籍商业化”不能概括材料变化,排除C项;印刷书籍出现于隋唐时期,其促进了文化的传播,但其流传范围依然不大,“大众化”的说法不符合实际,排除D项。

6.A 解析 根据材料“用许多副本保存,将其置于防止意外损坏的地方”可知,保存遗存的文献就是复制并保存在不易损坏的地方,结合19世纪初这一时间可以推论出,这从侧面说明印刷书的积极作用,故选A项。

7.B 解析 根据材料并结合所学知识可知,18世纪法国处于启蒙运动时期,图书馆、报刊是信息刊载、传播的重要载体,沙龙、咖啡馆等场所是重要的沟通场地,上述媒介的出现与发展有利于信息的传播,有利于启蒙思想的推广,故选B项。

8.A 解析 根据材料内容可知,民国成立后广泛设立通俗图书馆,其职责是普及常识、开启民智、教育民众,反映了近代图书馆服务公众的职能,故选A项;此时辛亥革命结束,中华民国已经建立,故B项与材料时间不符,排除;民主共和观念深入人心与通俗图书馆设置无关,排除C项;国民教育的主体是学校教育,而材料主要反映的是社会教育的发展,排除D项。

9.A 解析 根据材料“亚历山大城博学园中的缪斯宫被认为是人类历史上最早的博物馆”可知托勒密埃及非常重视博物馆的建设,而博物馆收纳了早期社会发展过程中的大量物品,因此是对文化的传承和保护,说明托勒密埃及非常重视文化的传承和保护,故选A项。

10.D 解析 根据材料“‘清代帝后生活史料陈列室’移至外东路,将手工艺馆迁至内东路”,可以看出中华人民共和国成立初期,将清代的帝后生活陈列馆迁到外东路,而彰显人民特色的手工艺馆迁至内东路,反映出我国人民当家作主的时代风貌,故选D项。

11.B 解析 根据材料“该文件明确提出的保护有历史价值的古建筑和地区的提议”可知,《雅典宪章》是关于保护古建筑的,有利于文化遗产的保护,B项正确;《雅典宪章》是关于古建筑保护的,与城市化无关,排除A项;C项是该文件的影响,并不是其目的,排除;D项与材料主旨无关,排除。

12.B 解析 根据材料“如今的北京中轴线串起了3处世界遗产、11处全国重点文物保护单位……514处各级文物”并结合所学可知,北京历史悠久,北京城围绕中轴线进行布局,因此“中轴线”承载了中华历史文化,故选B项。

13.B 解析 根据表格信息,材料中的线性文化遗产、非物质文化遗产和记忆遗产都是一些具有民族性的或者特有的文化成果,所以这些文化遗产列入世界文化遗产有利于维护我国文化遗产的民族性和多样性,故选B项;文化成果不存在领先与落后问题,不同的文化都是世界文明发展的成果,排除A项;文化遗产的存在本身具有客观性,不需要证明和提升,排除C项;我国多项文化遗产列入世界文化遗产名录是联合国教科文组织认定的结果,D项与材料主旨不符,排除。

14.D 解析 根据材料可知,承德避暑山庄的正门及外八庙的碑文用多种民族语言书写,是各民族交往交融和民族团结的见证,反映了统一多民族国家的发展,故选D项。

15.A 解析 根据材料苏州园林“取法自然而又超越自然”,是中国古人在咫尺之内再造乾坤,并结合所学知识可知,苏州园林的建造体现了建筑物和建筑群的文化价值,属于不可移动的物质文化遗产,故选A项。

16.D 解析 根据材料并结合所学知识可知,埃及的金字塔和佛罗伦萨历史中心分别展示了古埃及和文艺复兴时期欧洲的建筑艺术成就,因此被列入《世界遗产名录》,这两项文化遗产共同的历史价值在于彰显出不同地区建筑艺术的发展,故选D项。

17.参考答案 (1)变化:从收藏、点校图书变为教育为主兼收藏、点校。原因:宋代理学的兴起;活字印刷术的发明;崇文抑武的国策;科举制的完善和科举规模的扩大;宋代经济的发展;儒学士大夫的推动。

(2)特点:教育与研究结合;采取开放式教学与教研;没有入学限制;政府重视教育。意义:书院扩大了中国古代学校教育的类型,起到了弥补官学不足的作用;学术风气浓厚,开辟了新的学风,成为推动教育和学术发展的重要动力;书院成为中国封建社会中后期一种重要的教育组织形式。

18.参考答案 (1)原因:经济发展(商品经济)推动印刷业发展;市民阶层壮大与市民文化(戏曲小说)的发展需求;文人士大夫积极参与世俗文化创作;印刷技术的进一步发展。

(2)特点:体现强烈的爱国救亡色彩;注重国民教育、开启民智;融会中西文化。作用:引进西学,启迪民智;促进民主思想传播,推动社会政治变革。

19.参考答案 (1)改革教育行政体制;改革教育分类(学制);革新教育内容;改进教学方法。

(2)培养了一批新式人才;有利于民国社会经济发展和进步;为近代革命活动提供了推力;提升了湖南在全国的地位;为新中国的教育改革打下了基础。

20.参考答案 示例一

观点:大英博物馆很多文物是殖民侵略的产物。

论证:15—16世纪,新航路开辟,欧洲殖民者踏上美洲土地,屠杀印第安人,抢掠财物,第十六部分中的代表性文物是来自墨西哥的双头蛇;随着美洲印第安人大量被屠杀或因病死亡,欧洲殖民者从非洲贩运黑人奴隶到美洲,制于西非、发现于美国弗吉尼亚州的阿坎鼓能反映殖民者对非洲侵略的史实。

可见,大英博物馆部分文物反映殖民侵略。

示例二

观点:大英博物馆体现了人类文明发展的进程。

论证:新航路开辟,打破了世界各地相对孤立的状态,使世界日益连成一个整体,促进了各区域间的商品、物种的交流与传播,来自秘鲁的印加黄金美洲驼体现了世界洲际间的交流。工业革命提高了生产力发展水平,人类社会逐渐进入工业社会。工业革命引发了生产、交通、社会生活等一系列的变化,小猎犬号上的精密计时器恰恰体现了人们时间观念的增强。

总之,每件文物从不同时期不同侧面展现了人类文明的发展进程。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享