河南省驻马店市西平县2023——2024学年部编版七年级历史上册期末测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 河南省驻马店市西平县2023——2024学年部编版七年级历史上册期末测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 09:07:47 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度第一学期期末素质测试七年级历史

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。考生应把答案直接涂写在答题卡上,答在试题卷上的答案无效。

2.答题前,考生务必将答题卡上本人姓名、考场、考号等信息填写完整或把条形码粘贴在指定位置上。

一、选择题(20小题,每小题1分,共20分。下列每小题四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.1929年,中国考古学家裴文中在北京房山发掘出一块完整的古人类头盖骨化石,为人类起源的研究提供了可靠的证据,下列史实与该考古发现的“北京人”相符的是( )

A.是我国境内目前已确认的最早的古人类 B.会使用火和打制石器

C.已经会制造工具和种植水稻 D.会建造房屋和使用陶器

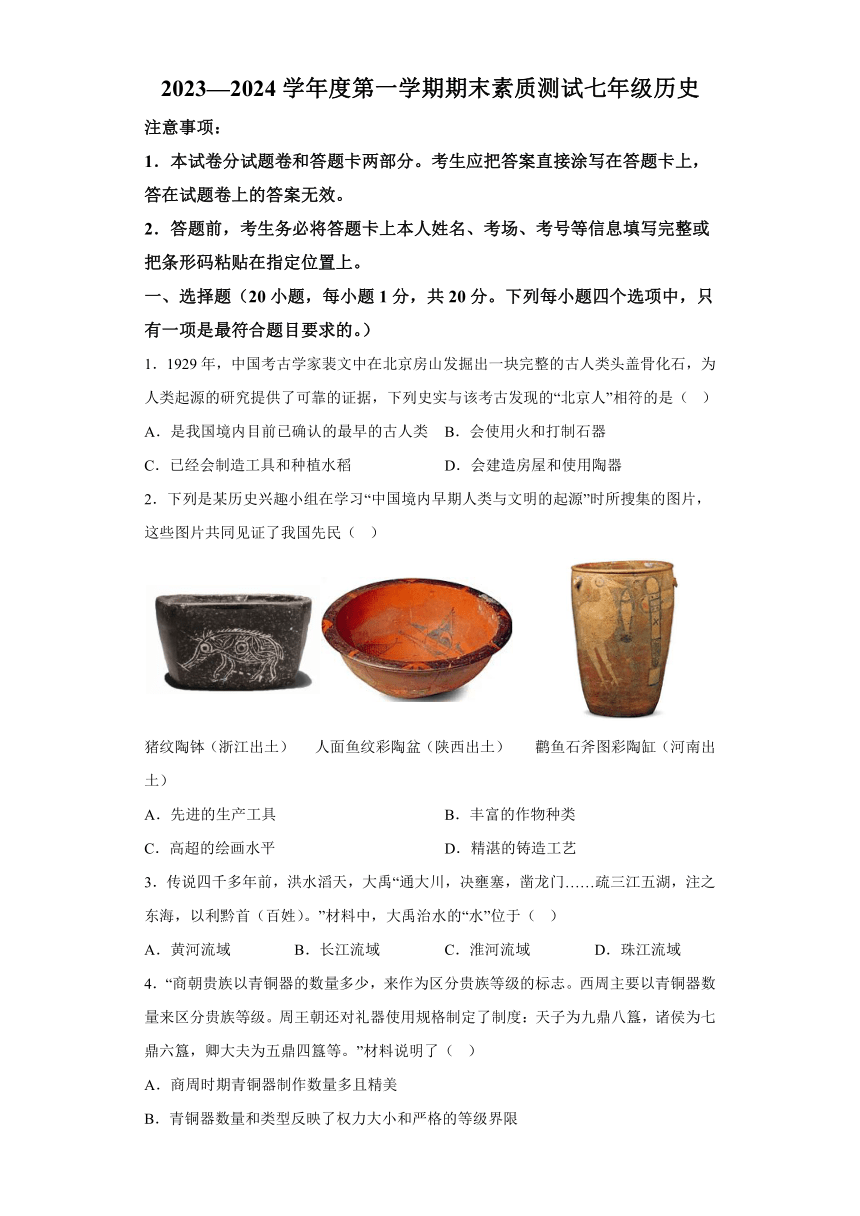

2.下列是某历史兴趣小组在学习“中国境内早期人类与文明的起源”时所搜集的图片,这些图片共同见证了我国先民( )

猪纹陶钵(浙江出土) 人面鱼纹彩陶盆(陕西出土) 鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)

A.先进的生产工具 B.丰富的作物种类

C.高超的绘画水平 D.精湛的铸造工艺

3.传说四千多年前,洪水滔天,大禹“通大川,决壅塞,凿龙门……疏三江五湖,注之东海,以利黔首(百姓)。”材料中,大禹治水的“水”位于( )

A.黄河流域 B.长江流域 C.淮河流域 D.珠江流域

4.“商朝贵族以青铜器的数量多少,来作为区分贵族等级的标志。西周主要以青铜器数量来区分贵族等级。周王朝还对礼器使用规格制定了制度:天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。”材料说明了( )

A.商周时期青铜器制作数量多且精美

B.青铜器数量和类型反映了权力大小和严格的等级界限

C.商朝以后青铜器数量逐渐增多,种类逐渐丰富

D.青铜器种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超

5.制作年代尺,可以更有效地学习历史。下面中“?”处应填入的内容是( )

A.盘庚迁殷 B.西周建立 C.平王东迁 D.西周灭亡

6.孔子修订的《春秋》一书,后来成为儒家经典之一。历代史学家便把《春秋》书名作为这一历史时期的名称。春秋时期最显著的政治特点是( )

A.国家众多,分裂趋势加剧 B.周王室衰落,诸侯争霸

C.周王室中兴,王权加强 D.霸主尊王攘夷,扶助弱小

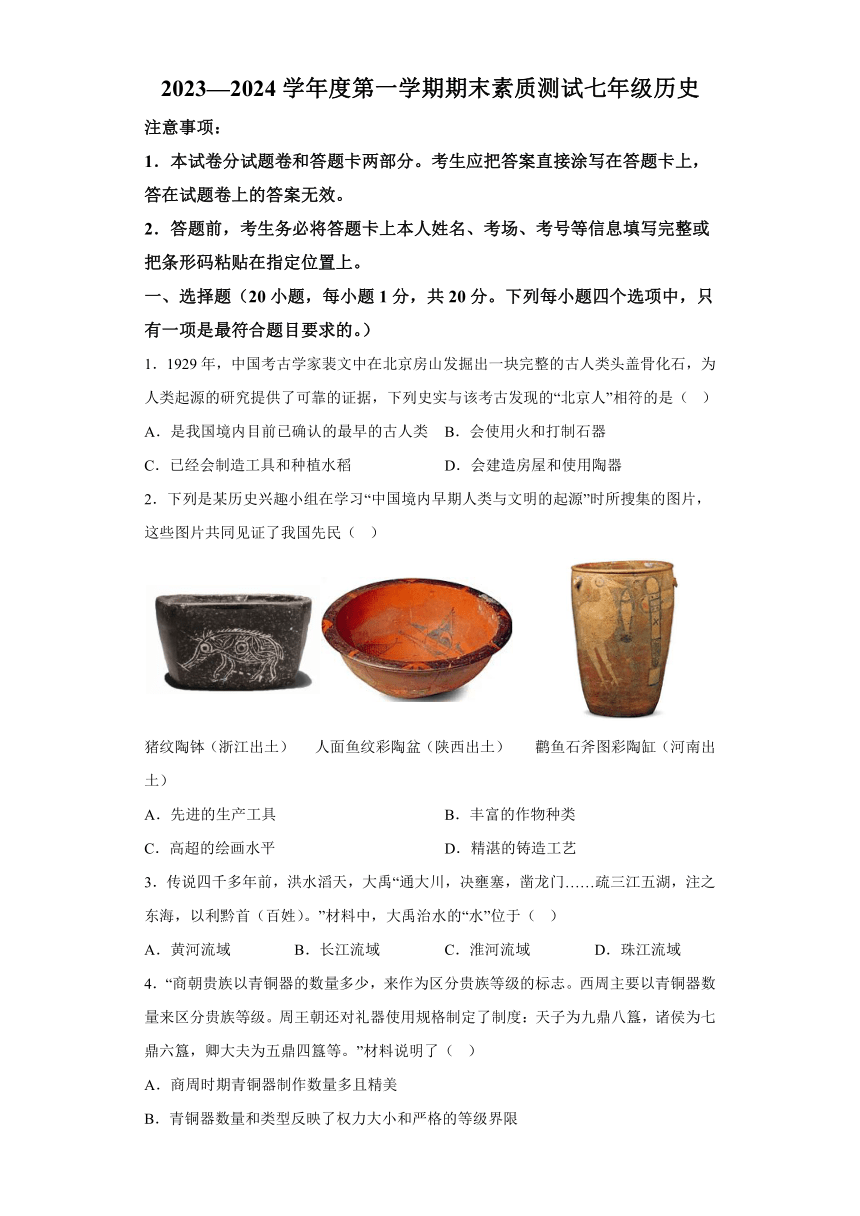

7.下面是战国形势图,图中③处指的是

A.燕国 B.齐国 C.楚国 D.秦国

8.钱穆在《国史大纲》中说道:“(孔子)开中国史上民间自由讲学之第一声,是开始传播贵族学到民间来的第一个”。这反映出孔子的贡献是

A.创立儒家学派 B.提出仁者爱人 C.主张以德治国 D.促进教育发展

9.《史记·孝文本纪》载:“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。”2021年重大考古发现,陕西省西安市白鹿原江村大墓即为汉文帝霸陵,陵墓中的陪葬物以陶器为主,金银器很少。二者相互印证了汉文帝( )

A.勤于政事 B.宽以刑罚 C.勤俭治国 D.轻徭薄赋

10.汉武帝时,某郡守自以为“天高皇帝远”,横行不法,为害乡里。结果却被某奉命巡视地方的官员密奏而获罪,这个巡视官员的官职应该是

A.丞相 B.御史大夫 C.刺史 D.太尉

11.“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”这种现象( )

A.加速了新朝的灭亡 B.促使东汉休养生息

C.动摇了东汉的统治 D.加强了东汉君主专制

12.公元前60年,为了管理统一后的西域,汉宣帝下令在乌垒城(今轮台县境内)建立西域都护府,郑吉为第一任西域都护。汉朝正式在西域设官、驻军、推行政令,开始行使国家主权。西域都护府的设立( )

A.消除了北方边患的威胁 B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央 D.有利于多民族国家的统一

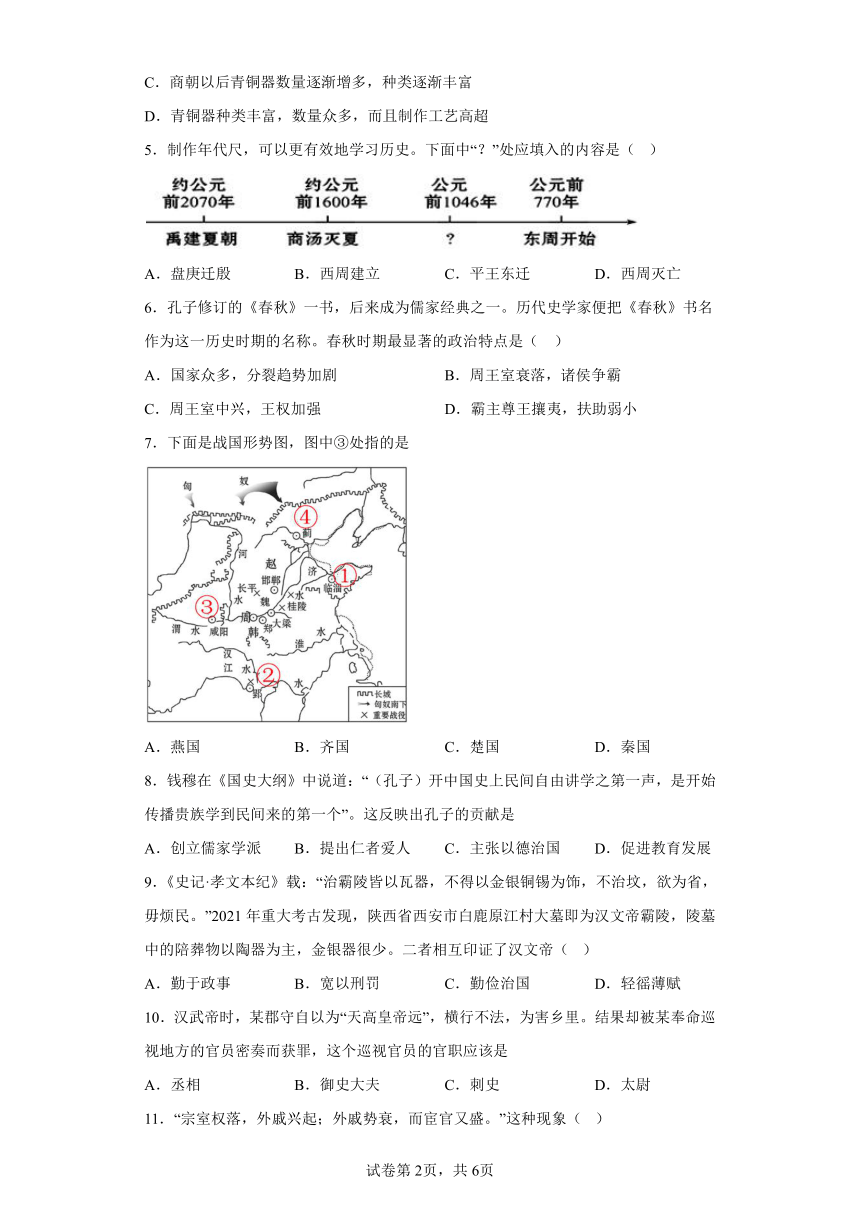

13.下图是中国国家博物馆馆藏的陶院落模型,在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉当时何种社会现象( )

A.阶级对立和社会动乱情形 B.安逸祥和的世俗生活景象

C.生动活泼的民间生活气息 D.贵族奢侈腐化的生活风气

14.“戴口罩、多消毒、勤通风”是我们日常防范新冠肺炎及流行性感冒的做法。在预防传染病方面,中华传统医学认为:“上医治未病,中医治欲病,下医治已病。”下面历史人物中提出“治未病”理论是( )

A.祖冲之 B.贾思勰 C.张仲景 D.司马迁

15.某电视剧组准备拍摄以下四组历史镜头,其中符合历史史实的是

A.刘邦在灯下阅读《史记》

B.秦始皇带兵进入寺院

C.汉武帝练“五禽戏”强身健体

D.张仲景在纸上为病人开药方

16.北朝时期,有一个郡太守整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验,并在此基础上撰写了我国现存最早的一部完整的农书。这部农书是( )

A.《论语》 B.《史记》

C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

17.沈约《宋书》记载“自晋氏流迁(317年),迄于太元(376-396年)之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。”说明江南地区得到开发的原因之一是( )

A.北方人南迁带来中原先进的生产工具 B.南方自然条件优越

C.南方社会比较安定 D.北方人南迁带来大量的劳动力

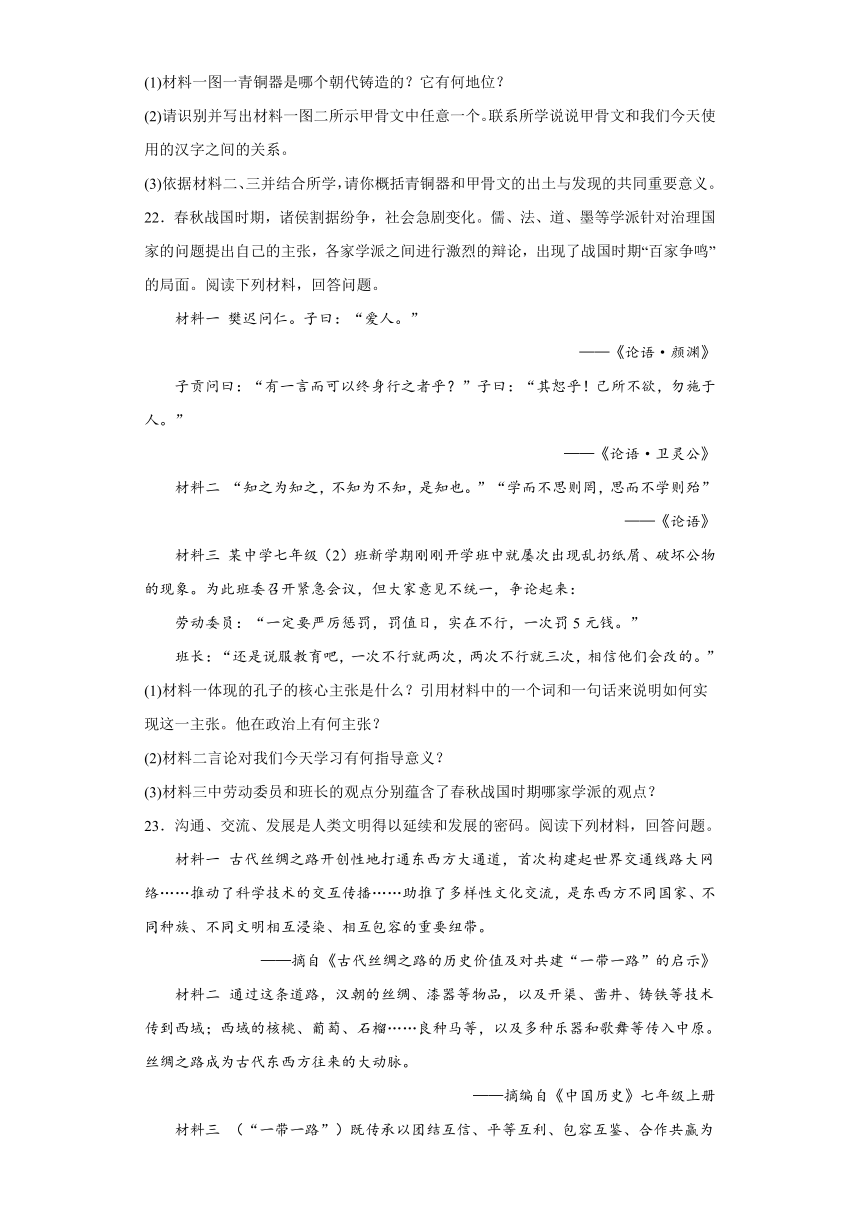

18.东汉许慎所著《说文解字》释“ 鼎”:三足两耳,和五味之宝器也。以下历史时期可以被称为政权“ 鼎立” 的是

A. B. C. D.

19.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生与社会变革

20.周杰伦创作的“中国风”歌曲:“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”。你唱到他的这首歌时会想到以下哪位书法家( )

A.王羲之 B.颜真卿 C.柳公权 D.锺繇

二、非选择题(本大题共5小题,共30分)

21.阅读下列材料,回答问题。

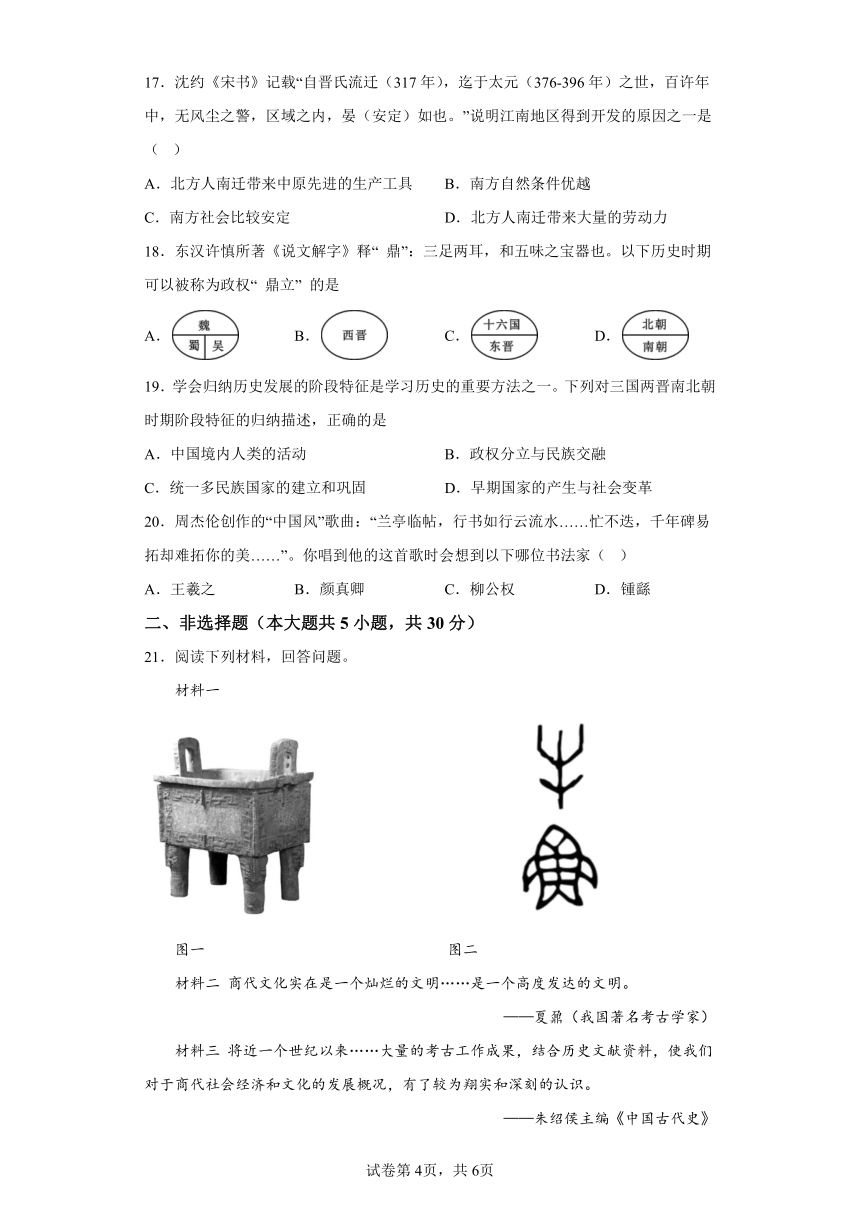

材料一

图一 图二

材料二 商代文化实在是一个灿烂的文明……是一个高度发达的文明。

——夏鼐(我国著名考古学家)

材料三 将近一个世纪以来……大量的考古工作成果,结合历史文献资料,使我们对于商代社会经济和文化的发展概况,有了较为翔实和深刻的认识。

——朱绍侯主编《中国古代史》

(1)材料一图一青铜器是哪个朝代铸造的?它有何地位?

(2)请识别并写出材料一图二所示甲骨文中任意一个。联系所学说说甲骨文和我们今天使用的汉字之间的关系。

(3)依据材料二、三并结合所学,请你概括青铜器和甲骨文的出土与发现的共同重要意义。

22.春秋战国时期,诸侯割据纷争,社会急剧变化。儒、法、道、墨等学派针对治理国家的问题提出自己的主张,各家学派之间进行激烈的辩论,出现了战国时期“百家争鸣”的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 樊迟问仁。子曰:“爱人。”

——《论语·颜渊》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——《论语·卫灵公》

材料二 “知之为知之,不知为不知,是知也。”“学而不思则罔,思而不学则殆”

——《论语》

材料三 某中学七年级(2)班新学期刚刚开学班中就屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开紧急会议,但大家意见不统一,争论起来:

劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”

班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”

(1)材料一体现的孔子的核心主张是什么?引用材料中的一个词和一句话来说明如何实现这一主张。他在政治上有何主张?

(2)材料二言论对我们今天学习有何指导意义?

(3)材料三中劳动委员和班长的观点分别蕴含了春秋战国时期哪家学派的观点?

23.沟通、交流、发展是人类文明得以延续和发展的密码。阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代丝绸之路开创性地打通东西方大通道,首次构建起世界交通线路大网络……推动了科学技术的交互传播……助推了多样性文化交流,是东西方不同国家、不同种族、不同文明相互浸染、相互包容的重要纽带。

——摘自《古代丝绸之路的历史价值及对共建“一带一路”的启示》

材料二 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉。

——摘编自《中国历史》七年级上册

材料三 (“一带一路”)既传承以团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢为核心的古丝绸之路精神,又顺应和平、发展、合作、共赢的21世纪时代潮流,将“中国梦”与“世界梦”进行有机地衔接,具有深远的战略意义和全球性影响力。

——陈风英《“一带一路”构想战略意义深远》

(1)根据材料一和所学知识,写出丝绸之路的起点和终点。

(2)请绘制示意图,呈现材料二中的相互交流(包括区域、路径、内容等)。

(3)根据材料三,指出古丝绸之路精神的核心思想。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在可周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和平争中,出现了大规模的民族交融。

——义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 北魏虽然统一了北方,但要巩固政权,还必须解决面临的各种错综复杂的社会矛盾……因为旧贵族的特权和旧部落习俗密切相连,因此当时改革鲜卑旧的习俗,就成为北魏统治阶级急需解决的一个重要问题。

——卢高《不可不读的中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋时期诸侯争霸有何利弊

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝改革的目的,并列举其“改革鲜卑旧的习俗”的措施。

(3)综合以上两则材料,概括推动民族交融的因素。

25.请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80—120字的小短文。(要求:题目自拟;史实正确;语句通顺,表述完整;体现两幅图片所反映内容的主题。)

秦始皇像 汉武帝像

试卷第6页,共6页

1.B

【详解】北京人属于直立人,会使用天然火,打制工具(石器),B项正确;元谋人是我国境内目前已确认的最早的古人类,排除A项;河姆渡原始居民已使用磨制石器,用耒耜耕地,种植水稻,排除C项;河姆渡原始居民会建造房屋和制造及使用陶器,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据题干信息“猪纹陶钵(浙江出土)”,“人面鱼纹彩陶盆(陕西出土)”,“鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)”,结合所学知识可知,这些图片共同见证了我国先民高超的绘画水平,C项正确;生产工具与陶钵、陶盆、陶缸,没有联系,排除A项;作物种类,与陶钵、陶盆、陶缸不符,排除B项;铸造工艺,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“猪纹陶钵(浙江出土)”,“人面鱼纹彩陶盆(陕西出土)”,“鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)”,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】据题干“大禹‘通大川,决壅塞,凿龙门……疏三江五湖,注之东海,以利黔首(百姓)。’”和结合所学知识可知,相传在黄帝之后,黄河流域有许多部族,尧舜禹依次成为联盟的首领。舜在位时,派禹治水,解除水患。禹采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。他曾三过家门而不入,经过十多年的努力,终于消除了水患,A项正确;大禹治水的“水”位于黄河流域,与长江流域、淮河流域、珠江流域无关,排除BCD项。故选A项。

4.B

【详解】根据题干可知,“商朝贵族以青铜器的数量多少,来作为区分贵族等级的标志”“天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。”说明青铜器的数量和种类代表着权力大小和等级的高低,B项正确;“数量多且精美”“数量逐渐增多,种类逐渐丰富”“种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超”指的均是青铜器发展及制作的特点,题干没有涉及这些特点,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】根据所学,西周存在的时间是前1046~前771年,公元前1046年,周武王伐纣灭商,建立西周,故B项符合题意;盘庚迁殷是商代的事件,而1046年商朝已经灭亡,排除A;平王东迁是前770 年,东周开始,排除C;西周灭亡是在公元前771年,D排除。故选择B。

6.B

【详解】结合所学知识可知,公元前770-前476年,是我国历史上的春秋时期,当时周天子失去了往日的权势,王室衰微,几个大诸侯国为了拥有对其他诸侯国的支配权,乘机争霸。B项正确;ACD项与题意不符,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】依据战国形势图并结合所学分析可知,战国七雄指的是齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。齐国在东方,楚国在南方,秦国在西方,燕国在北方,中间的三个自北向南分别是赵、魏、韩,③位于西方,所以指的是秦国,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

8.D

【详解】从材料中看,作为教育家的孔子最大贡献是:兴办私学,广收门徒,是自由讲学第一声,开始传播贵族学到民间的第一个,打破了由官家垄断教育的局面,使平民子弟有了接受教育的机会,有利于社会进步和发展,故D正确;创立儒家学派,在材料中未涉及,故A错误;提出仁者爱人,与题干无关,故B错误;主张以德治国,在材料中未涉及,故C错误;故选D。

9.C

【详解】由题干材料“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。”可知,反映的现象说明汉文帝提倡勤俭治国。汉文帝提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。汉文帝以身作则,在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车骑都没有增加,C项正确;题干没有涉及汉文帝勤于政事,排除A项;题干反映的是汉文帝的节俭,没有反映宽以刑罚,排除B项;题干没有涉及轻徭薄赋,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】依据所学知识分析可知,汉代时期的丞相居百官之首,掌佐天子,助理万机;太尉是最高军政长官, 负责管理全国军事事务;御史大夫,主要管理记事,管理图籍、奏章,监察文武百官;汉武帝时期设置了刺史,主要负责巡行郡县,分全国为十三部(州),各置部刺史一人,后通称刺史,主要职责是监察地方官吏,对于加强中央对地方的监督和控制,发挥了重要的作用。所以材料中巡视地方的官员为刺史,故选C。

点睛:解答本题的关键是对汉朝实行的政治制度的掌握和识记,分清楚丞相、御史大夫、刺史、太尉各自的职责范围,不要混淆相似知识点。

11.C

【详解】根据题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”这一现象是指东汉外戚和宦官交替专权,结合所学知识可知,东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,外戚是封建皇帝的外族,宦官是皇帝身边最亲近的人,封建专制制度为他们专权提供了基础。这种现象动摇了东汉的统治,C项正确;王莽改制失败,加速了新朝的灭亡,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”不符,排除A项;东汉初年,政府采取了休养生息政策,出现了社会稳定、政治清明,经济恢复和发展的局面,史称光武中兴,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛”没有联系,排除B项;加强了东汉君主专制,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛”不符,排除D项。故选 C项。

12.D

【详解】根据材料信息可知,汉朝设立西域都护府,加强了对西域的控制,这有利于统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;“消除了”的表述过于绝对,北方边患的威胁到明朝还存在,排除A项;材料中未提及少数民族的封建化,排除B项;汉宣帝时期王国已经无力对抗中央,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】东汉的陶院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉阶级对立和社会动乱情形。故A符合题意;安逸祥和的世俗生活景象与“住宅和防御设施紧密结合”不符,排除B;生动活泼的民间生活气息与豪强大族的住宅不符,排除C;贵族奢侈腐化的生活风气与“住宅和防御设施紧密结合”不符,排除D。故选A。

14.C

【详解】根据所学知识,东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础。他还提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”,C项正确;祖冲之是南北朝的以为杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,排除A项;贾思勰编写了我国现存最早的一部农书《齐民要术》,排除B项;司马迁是我国伟大的史学家,编著 不朽巨著《史记》,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据所学可知,纸在西汉时已有,张仲景是汉朝医学家,故D符合题意。《史记》是汉武帝时作品,佛教是西汉末年传入中国,“五禽戏”是东汉华佗创立,故ABC均不符合题意。故选D。

16.D

【详解】结合所学知识,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思锶撰写的《齐民要术》,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想,D项正确;《论语》是春秋时记录孔子言论的书籍,排除A项;《史记》是西汉时期司马迁编撰的史书,排除B项;《伤寒杂病论》是东汉时张仲景编写的医术,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据题干中“百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。”可知,南方地区社会安定,这为江南地区的开发奠定了基础,C项正确;北方人南迁带来中原先进的生产工具、南方自然条件优越、北方人南迁带来大量的劳动力题干未体现,排除ABD项。故选C项。

18.A

【详解】208年,孙刘联军在赤壁之战中大败曹操,曹操无力南下,刘备攻占四川,并从曹操手中夺得汉中地区,有了立足之地,孙权在长江中下游的地位进一步稳固,220年,曹丕建立魏,定都洛阳。221年,刘备建立蜀,定都成都,222年,孙权建立吴,定都建业,三国鼎立局面形成,A项正确;B项没有体现“三足两耳”,排除B项;CD项没有体现“三足”“鼎立”,排除CD项。故选A项。

【点睛】

19.B

【详解】结合所学可知,三国两晋南北朝时期我国封建国家分裂,政权交替频繁;北方战乱频繁,民族融合加强;南方相对稳定江南经济发展;科技发展,佛教盛行。三国两晋南北朝时期,我国的历史特征是政权分立和民族融合,B正确;A中国境内人类的活动与题意无关,可排除;C统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的阶段特征,可排除;D早期国家的产生与社会变革是夏商周时期的阶段特征,可排除。故选B。

20.A

【详解】根据题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”,可知与《兰亭集序》相关,结合所学知识可知,东晋书法家王羲之,他的字被赞为“飘若浮云,矫若惊龙”,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,A项正确;颜真卿、柳公权,都是唐朝书法家,都是以楷书著称的,与题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”不符,排除BC项;锺繇是三国时魏国的书法名家,与题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”不符,排除D项。故选A项。

21.(1)商朝。是迄今世界上出土的最重的青铜器。

(2)牛、鱼(任意一个)。甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。(或是文字之源)

(3)甲骨文和青铜器是我国古代青铜文明的典型代表(反映了商朝高度发达的文明或是我国古代进入文明的重要标志等);是研究商朝历史的重要资料。

【详解】(1)朝代:根据图一可知为司母戊鼎,因此为商朝铸造的。

地位:结合所学司母戊鼎相关知识可知,司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。

(2)根据图二可知,分别为牛和鱼,任选其一。

结合甲骨文相关知识可知,甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。(或是文字之源)

(3)意义:根据材料二“商代文化实在是一个灿烂的文明……是一个高度发达的文明”“使我们对于商代社会经济和文化的发展概况,有了较为翔实和深刻的认识”可知甲骨文和青铜器是我国古代青铜文明的典型代表(反映了商朝高度发达的文明或是我国古代进入文明的重要标志等);是研究商朝历史的重要资料。

22.(1)“仁”。“爱人”和“己所不欲,勿施于人”。主张以德治国。

(2)指导我们要有老老实实的学习态度和学思结合的学习方法。

(3)法家;儒家。

【详解】(1)主张:根据材料一“仁”“爱人”“知之为知之,不知为不知,是知也。”结合所学知识可知,孔子政治思想的核心是“仁”;

如何实现:根据材料一“爱人”或“己所不欲,勿施于人”可知“爱人”和“己所不欲,勿施于人”可以实现“仁”的思想。

主张:结合所学孔子的政治主张是以德治国。

(2)根据材料二“知之为知之,不知为不知,是知也。” “学而不思则罔,思而不学则殆”体现了孔子的教育思想是要有老老实实的学习态度和学思结合的学习方法。

(3)根据材料中劳动生委员说:“严厉惩罚、罚值日、罚款”等,这些关键词语和所学知识可知,劳动委员话语中蕴含了战国时期法家学派的观点;根据材料中班长说:“说服教育,一次不行就二次”等,这些关键词语和所学知识可知,班长话语中蕴含了儒家学派的观点。

23.(1)起点:长安终点:大秦/欧洲

(2)

(3)团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢。

【详解】(1)起点和终点:根据材料一“古代丝绸之路开创性地打通东西方大通道,首次构建起世界交通线路大网络……”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经河西走廊、西域,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路。可知丝绸之路的起点是长安;终点是大秦(欧洲)。

(2)示意图:根据材料二“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉”,可知汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。

(3)根据材料三“既传承以团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢为核心的古丝绸之路精神,又顺应和平、发展、合作、共赢的21世纪时代潮流”,可知古丝绸之路精神的核心思想是团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢。

24.(1)春秋时期诸侯争霸争霸战争给社会带来种种灾难;但在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合。

(2)目的:巩固政权。措施:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑贵族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻等。(举出两例即可)

(3)因素:争霸战争、国家政策(统治者的改革)等。

【详解】(1)根据材料一“在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展......在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融”结合所学知识可知,春秋时期诸侯争霸争霸战争给社会带来种种灾难;但在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合。

(2)根据材料二“北魏虽然统一了北方,但要巩固政权,还必须解决面临的各种错综复杂的社会矛盾。......因为旧贵族的特权和旧部落习俗密切相连,因此当时改革鲜卑旧的习俗,就成为北魏统治阶级急需解决的一个重要问题”可知,北魏孝文帝改革的目的巩固政权,巩固北魏的统治。结合所学可知,孝文帝改革旧习俗的措施有在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑贵族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻等。

(3)综合以上两则材料概括可知,推动民族交融的因素有争霸战争、国家政策(统治者的改革)等。

25.秦皇汉武秦实现统一后,创立了大一统的中央集权制,在地方上建立了郡县制。秦始皇统一了文字、货币、度量衡,下令车同轨、路同宽,派兵开凿灵渠,北击匈奴,修筑长城。汉武帝推行“推恩令”,“罢黜百家,尊崇儒术”,实行盐铁专卖,铸币权收归中央,派兵北击匈奴。秦始皇和汉武帝采取一系列的措施,巩固了大一统的局面。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。例如根据材料“秦始皇像”,“汉武帝像”,结合秦皇汉武的史实,拟定一个观点:秦皇汉武,统一多民族国家的建立和巩固。进行史实分析、归纳即可。如论述:公元前221年秦王嬴政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一多民族的中央集权制国家。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”,秦朝创立了一套封建专制主义中央集权的政治制度,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方推行郡县制;秦始皇统一了文字、货币、度量衡,下令车同轨、路同宽,派兵开凿灵渠,北击匈奴,修筑长城。汉武帝期间西汉王朝在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,政治上,颁布“推恩令”,设立刺史制度;思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱);实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击,巩固了大一统的局面,促进了统一的多民族国家的巩固和发展。因此秦始皇和汉武帝采取一系列的措施,巩固了大一统的局面。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卡两部分。考生应把答案直接涂写在答题卡上,答在试题卷上的答案无效。

2.答题前,考生务必将答题卡上本人姓名、考场、考号等信息填写完整或把条形码粘贴在指定位置上。

一、选择题(20小题,每小题1分,共20分。下列每小题四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。)

1.1929年,中国考古学家裴文中在北京房山发掘出一块完整的古人类头盖骨化石,为人类起源的研究提供了可靠的证据,下列史实与该考古发现的“北京人”相符的是( )

A.是我国境内目前已确认的最早的古人类 B.会使用火和打制石器

C.已经会制造工具和种植水稻 D.会建造房屋和使用陶器

2.下列是某历史兴趣小组在学习“中国境内早期人类与文明的起源”时所搜集的图片,这些图片共同见证了我国先民( )

猪纹陶钵(浙江出土) 人面鱼纹彩陶盆(陕西出土) 鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)

A.先进的生产工具 B.丰富的作物种类

C.高超的绘画水平 D.精湛的铸造工艺

3.传说四千多年前,洪水滔天,大禹“通大川,决壅塞,凿龙门……疏三江五湖,注之东海,以利黔首(百姓)。”材料中,大禹治水的“水”位于( )

A.黄河流域 B.长江流域 C.淮河流域 D.珠江流域

4.“商朝贵族以青铜器的数量多少,来作为区分贵族等级的标志。西周主要以青铜器数量来区分贵族等级。周王朝还对礼器使用规格制定了制度:天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。”材料说明了( )

A.商周时期青铜器制作数量多且精美

B.青铜器数量和类型反映了权力大小和严格的等级界限

C.商朝以后青铜器数量逐渐增多,种类逐渐丰富

D.青铜器种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超

5.制作年代尺,可以更有效地学习历史。下面中“?”处应填入的内容是( )

A.盘庚迁殷 B.西周建立 C.平王东迁 D.西周灭亡

6.孔子修订的《春秋》一书,后来成为儒家经典之一。历代史学家便把《春秋》书名作为这一历史时期的名称。春秋时期最显著的政治特点是( )

A.国家众多,分裂趋势加剧 B.周王室衰落,诸侯争霸

C.周王室中兴,王权加强 D.霸主尊王攘夷,扶助弱小

7.下面是战国形势图,图中③处指的是

A.燕国 B.齐国 C.楚国 D.秦国

8.钱穆在《国史大纲》中说道:“(孔子)开中国史上民间自由讲学之第一声,是开始传播贵族学到民间来的第一个”。这反映出孔子的贡献是

A.创立儒家学派 B.提出仁者爱人 C.主张以德治国 D.促进教育发展

9.《史记·孝文本纪》载:“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。”2021年重大考古发现,陕西省西安市白鹿原江村大墓即为汉文帝霸陵,陵墓中的陪葬物以陶器为主,金银器很少。二者相互印证了汉文帝( )

A.勤于政事 B.宽以刑罚 C.勤俭治国 D.轻徭薄赋

10.汉武帝时,某郡守自以为“天高皇帝远”,横行不法,为害乡里。结果却被某奉命巡视地方的官员密奏而获罪,这个巡视官员的官职应该是

A.丞相 B.御史大夫 C.刺史 D.太尉

11.“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”这种现象( )

A.加速了新朝的灭亡 B.促使东汉休养生息

C.动摇了东汉的统治 D.加强了东汉君主专制

12.公元前60年,为了管理统一后的西域,汉宣帝下令在乌垒城(今轮台县境内)建立西域都护府,郑吉为第一任西域都护。汉朝正式在西域设官、驻军、推行政令,开始行使国家主权。西域都护府的设立( )

A.消除了北方边患的威胁 B.推动了少数民族的封建化

C.导致王国势力对抗中央 D.有利于多民族国家的统一

13.下图是中国国家博物馆馆藏的陶院落模型,在这个院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉当时何种社会现象( )

A.阶级对立和社会动乱情形 B.安逸祥和的世俗生活景象

C.生动活泼的民间生活气息 D.贵族奢侈腐化的生活风气

14.“戴口罩、多消毒、勤通风”是我们日常防范新冠肺炎及流行性感冒的做法。在预防传染病方面,中华传统医学认为:“上医治未病,中医治欲病,下医治已病。”下面历史人物中提出“治未病”理论是( )

A.祖冲之 B.贾思勰 C.张仲景 D.司马迁

15.某电视剧组准备拍摄以下四组历史镜头,其中符合历史史实的是

A.刘邦在灯下阅读《史记》

B.秦始皇带兵进入寺院

C.汉武帝练“五禽戏”强身健体

D.张仲景在纸上为病人开药方

16.北朝时期,有一个郡太守整理古书中记载的农业知识,采集民间歌谣谚语,汲取农民的生产经验,自己还在生产实践中证明和丰富了这些经验,并在此基础上撰写了我国现存最早的一部完整的农书。这部农书是( )

A.《论语》 B.《史记》

C.《伤寒杂病论》 D.《齐民要术》

17.沈约《宋书》记载“自晋氏流迁(317年),迄于太元(376-396年)之世,百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。”说明江南地区得到开发的原因之一是( )

A.北方人南迁带来中原先进的生产工具 B.南方自然条件优越

C.南方社会比较安定 D.北方人南迁带来大量的劳动力

18.东汉许慎所著《说文解字》释“ 鼎”:三足两耳,和五味之宝器也。以下历史时期可以被称为政权“ 鼎立” 的是

A. B. C. D.

19.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。下列对三国两晋南北朝时期阶段特征的归纳描述,正确的是

A.中国境内人类的活动 B.政权分立与民族交融

C.统一多民族国家的建立和巩固 D.早期国家的产生与社会变革

20.周杰伦创作的“中国风”歌曲:“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”。你唱到他的这首歌时会想到以下哪位书法家( )

A.王羲之 B.颜真卿 C.柳公权 D.锺繇

二、非选择题(本大题共5小题,共30分)

21.阅读下列材料,回答问题。

材料一

图一 图二

材料二 商代文化实在是一个灿烂的文明……是一个高度发达的文明。

——夏鼐(我国著名考古学家)

材料三 将近一个世纪以来……大量的考古工作成果,结合历史文献资料,使我们对于商代社会经济和文化的发展概况,有了较为翔实和深刻的认识。

——朱绍侯主编《中国古代史》

(1)材料一图一青铜器是哪个朝代铸造的?它有何地位?

(2)请识别并写出材料一图二所示甲骨文中任意一个。联系所学说说甲骨文和我们今天使用的汉字之间的关系。

(3)依据材料二、三并结合所学,请你概括青铜器和甲骨文的出土与发现的共同重要意义。

22.春秋战国时期,诸侯割据纷争,社会急剧变化。儒、法、道、墨等学派针对治理国家的问题提出自己的主张,各家学派之间进行激烈的辩论,出现了战国时期“百家争鸣”的局面。阅读下列材料,回答问题。

材料一 樊迟问仁。子曰:“爱人。”

——《论语·颜渊》

子贡问曰:“有一言而可以终身行之者乎?”子曰:“其恕乎!己所不欲,勿施于人。”

——《论语·卫灵公》

材料二 “知之为知之,不知为不知,是知也。”“学而不思则罔,思而不学则殆”

——《论语》

材料三 某中学七年级(2)班新学期刚刚开学班中就屡次出现乱扔纸屑、破坏公物的现象。为此班委召开紧急会议,但大家意见不统一,争论起来:

劳动委员:“一定要严厉惩罚,罚值日,实在不行,一次罚5元钱。”

班长:“还是说服教育吧,一次不行就两次,两次不行就三次,相信他们会改的。”

(1)材料一体现的孔子的核心主张是什么?引用材料中的一个词和一句话来说明如何实现这一主张。他在政治上有何主张?

(2)材料二言论对我们今天学习有何指导意义?

(3)材料三中劳动委员和班长的观点分别蕴含了春秋战国时期哪家学派的观点?

23.沟通、交流、发展是人类文明得以延续和发展的密码。阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代丝绸之路开创性地打通东西方大通道,首次构建起世界交通线路大网络……推动了科学技术的交互传播……助推了多样性文化交流,是东西方不同国家、不同种族、不同文明相互浸染、相互包容的重要纽带。

——摘自《古代丝绸之路的历史价值及对共建“一带一路”的启示》

材料二 通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉。

——摘编自《中国历史》七年级上册

材料三 (“一带一路”)既传承以团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢为核心的古丝绸之路精神,又顺应和平、发展、合作、共赢的21世纪时代潮流,将“中国梦”与“世界梦”进行有机地衔接,具有深远的战略意义和全球性影响力。

——陈风英《“一带一路”构想战略意义深远》

(1)根据材料一和所学知识,写出丝绸之路的起点和终点。

(2)请绘制示意图,呈现材料二中的相互交流(包括区域、路径、内容等)。

(3)根据材料三,指出古丝绸之路精神的核心思想。

24.阅读下列材料,回答问题。

材料一 在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展。与此同时,中原的“诸华”“诸夏”在可周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和平争中,出现了大规模的民族交融。

——义务教育教科书《中国历史》七年级上册

材料二 北魏虽然统一了北方,但要巩固政权,还必须解决面临的各种错综复杂的社会矛盾……因为旧贵族的特权和旧部落习俗密切相连,因此当时改革鲜卑旧的习俗,就成为北魏统治阶级急需解决的一个重要问题。

——卢高《不可不读的中国历史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出春秋时期诸侯争霸有何利弊

(2)根据材料二,指出北魏孝文帝改革的目的,并列举其“改革鲜卑旧的习俗”的措施。

(3)综合以上两则材料,概括推动民族交融的因素。

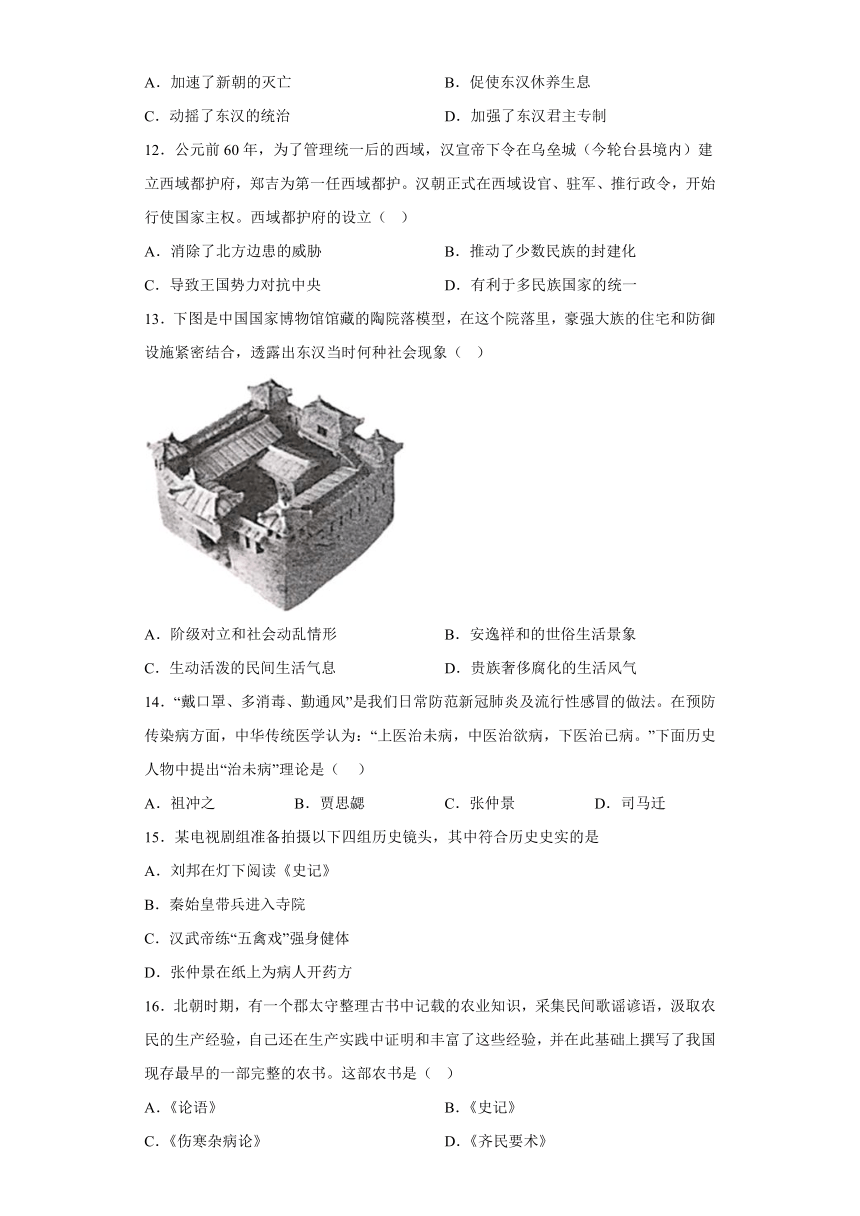

25.请依据下面图片反映的历史信息,并结合所学知识,写一篇80—120字的小短文。(要求:题目自拟;史实正确;语句通顺,表述完整;体现两幅图片所反映内容的主题。)

秦始皇像 汉武帝像

试卷第6页,共6页

1.B

【详解】北京人属于直立人,会使用天然火,打制工具(石器),B项正确;元谋人是我国境内目前已确认的最早的古人类,排除A项;河姆渡原始居民已使用磨制石器,用耒耜耕地,种植水稻,排除C项;河姆渡原始居民会建造房屋和制造及使用陶器,排除D项。故选B项。

2.C

【详解】根据题干信息“猪纹陶钵(浙江出土)”,“人面鱼纹彩陶盆(陕西出土)”,“鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)”,结合所学知识可知,这些图片共同见证了我国先民高超的绘画水平,C项正确;生产工具与陶钵、陶盆、陶缸,没有联系,排除A项;作物种类,与陶钵、陶盆、陶缸不符,排除B项;铸造工艺,题干内容没有涉及,题干信息反映的是“猪纹陶钵(浙江出土)”,“人面鱼纹彩陶盆(陕西出土)”,“鹳鱼石斧图彩陶缸(河南出土)”,排除D项。故选C项。

3.A

【详解】据题干“大禹‘通大川,决壅塞,凿龙门……疏三江五湖,注之东海,以利黔首(百姓)。’”和结合所学知识可知,相传在黄帝之后,黄河流域有许多部族,尧舜禹依次成为联盟的首领。舜在位时,派禹治水,解除水患。禹采用疏导的方法,开凿河渠疏导洪水入海。他曾三过家门而不入,经过十多年的努力,终于消除了水患,A项正确;大禹治水的“水”位于黄河流域,与长江流域、淮河流域、珠江流域无关,排除BCD项。故选A项。

4.B

【详解】根据题干可知,“商朝贵族以青铜器的数量多少,来作为区分贵族等级的标志”“天子为九鼎八簋,诸侯为七鼎六簋,卿大夫为五鼎四簋等。”说明青铜器的数量和种类代表着权力大小和等级的高低,B项正确;“数量多且精美”“数量逐渐增多,种类逐渐丰富”“种类丰富,数量众多,而且制作工艺高超”指的均是青铜器发展及制作的特点,题干没有涉及这些特点,排除ACD项。故选B项。

5.B

【详解】根据所学,西周存在的时间是前1046~前771年,公元前1046年,周武王伐纣灭商,建立西周,故B项符合题意;盘庚迁殷是商代的事件,而1046年商朝已经灭亡,排除A;平王东迁是前770 年,东周开始,排除C;西周灭亡是在公元前771年,D排除。故选择B。

6.B

【详解】结合所学知识可知,公元前770-前476年,是我国历史上的春秋时期,当时周天子失去了往日的权势,王室衰微,几个大诸侯国为了拥有对其他诸侯国的支配权,乘机争霸。B项正确;ACD项与题意不符,排除ACD项。故选B项。

7.D

【详解】依据战国形势图并结合所学分析可知,战国七雄指的是齐、楚、秦、燕、赵、魏、韩。齐国在东方,楚国在南方,秦国在西方,燕国在北方,中间的三个自北向南分别是赵、魏、韩,③位于西方,所以指的是秦国,D项符合题意。由此分析ABC三项均不符合题意,排除,故选D。

8.D

【详解】从材料中看,作为教育家的孔子最大贡献是:兴办私学,广收门徒,是自由讲学第一声,开始传播贵族学到民间的第一个,打破了由官家垄断教育的局面,使平民子弟有了接受教育的机会,有利于社会进步和发展,故D正确;创立儒家学派,在材料中未涉及,故A错误;提出仁者爱人,与题干无关,故B错误;主张以德治国,在材料中未涉及,故C错误;故选D。

9.C

【详解】由题干材料“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民。”可知,反映的现象说明汉文帝提倡勤俭治国。汉文帝提倡勤俭治国,反对奢侈浮华。汉文帝以身作则,在位20多年,生活简朴,宫室、园林以至车骑都没有增加,C项正确;题干没有涉及汉文帝勤于政事,排除A项;题干反映的是汉文帝的节俭,没有反映宽以刑罚,排除B项;题干没有涉及轻徭薄赋,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】依据所学知识分析可知,汉代时期的丞相居百官之首,掌佐天子,助理万机;太尉是最高军政长官, 负责管理全国军事事务;御史大夫,主要管理记事,管理图籍、奏章,监察文武百官;汉武帝时期设置了刺史,主要负责巡行郡县,分全国为十三部(州),各置部刺史一人,后通称刺史,主要职责是监察地方官吏,对于加强中央对地方的监督和控制,发挥了重要的作用。所以材料中巡视地方的官员为刺史,故选C。

点睛:解答本题的关键是对汉朝实行的政治制度的掌握和识记,分清楚丞相、御史大夫、刺史、太尉各自的职责范围,不要混淆相似知识点。

11.C

【详解】根据题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”这一现象是指东汉外戚和宦官交替专权,结合所学知识可知,东汉中期以后,由于继位的皇帝大多年幼,不能主政,形成了外戚与宦官交替专权的局面,外戚是封建皇帝的外族,宦官是皇帝身边最亲近的人,封建专制制度为他们专权提供了基础。这种现象动摇了东汉的统治,C项正确;王莽改制失败,加速了新朝的灭亡,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛。”不符,排除A项;东汉初年,政府采取了休养生息政策,出现了社会稳定、政治清明,经济恢复和发展的局面,史称光武中兴,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛”没有联系,排除B项;加强了东汉君主专制,与题干信息“宗室权落,外戚兴起;外戚势衰,而宦官又盛”不符,排除D项。故选 C项。

12.D

【详解】根据材料信息可知,汉朝设立西域都护府,加强了对西域的控制,这有利于统一多民族国家的巩固和发展,D项正确;“消除了”的表述过于绝对,北方边患的威胁到明朝还存在,排除A项;材料中未提及少数民族的封建化,排除B项;汉宣帝时期王国已经无力对抗中央,排除C项。故选D项。

13.A

【详解】东汉的陶院落里,豪强大族的住宅和防御设施紧密结合,透露出东汉阶级对立和社会动乱情形。故A符合题意;安逸祥和的世俗生活景象与“住宅和防御设施紧密结合”不符,排除B;生动活泼的民间生活气息与豪强大族的住宅不符,排除C;贵族奢侈腐化的生活风气与“住宅和防御设施紧密结合”不符,排除D。故选A。

14.C

【详解】根据所学知识,东汉末年,张仲景收集了许多民间药方,写成了《伤寒杂病论》,全面阐述了中医理论和治病原则,奠定了中医治疗学的基础。他还提出了“治未病”理论,提倡预防疾病。他医术高明,医德高尚,后世尊称他为“医圣”,C项正确;祖冲之是南北朝的以为杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造方面都有重大成就,排除A项;贾思勰编写了我国现存最早的一部农书《齐民要术》,排除B项;司马迁是我国伟大的史学家,编著 不朽巨著《史记》,排除D项。故选C项。

15.D

【详解】根据所学可知,纸在西汉时已有,张仲景是汉朝医学家,故D符合题意。《史记》是汉武帝时作品,佛教是西汉末年传入中国,“五禽戏”是东汉华佗创立,故ABC均不符合题意。故选D。

16.D

【详解】结合所学知识,我国现存最早的一部完整的农书,是北朝贾思锶撰写的《齐民要术》,强调农业生产要遵循自然规律,种植农作物必须因地制宜,不误农时,要改进生产技术和工具,还提出了多种经营和商品生产等重要思想,D项正确;《论语》是春秋时记录孔子言论的书籍,排除A项;《史记》是西汉时期司马迁编撰的史书,排除B项;《伤寒杂病论》是东汉时张仲景编写的医术,排除C项。故选D项。

17.C

【详解】根据题干中“百许年中,无风尘之警,区域之内,晏(安定)如也。”可知,南方地区社会安定,这为江南地区的开发奠定了基础,C项正确;北方人南迁带来中原先进的生产工具、南方自然条件优越、北方人南迁带来大量的劳动力题干未体现,排除ABD项。故选C项。

18.A

【详解】208年,孙刘联军在赤壁之战中大败曹操,曹操无力南下,刘备攻占四川,并从曹操手中夺得汉中地区,有了立足之地,孙权在长江中下游的地位进一步稳固,220年,曹丕建立魏,定都洛阳。221年,刘备建立蜀,定都成都,222年,孙权建立吴,定都建业,三国鼎立局面形成,A项正确;B项没有体现“三足两耳”,排除B项;CD项没有体现“三足”“鼎立”,排除CD项。故选A项。

【点睛】

19.B

【详解】结合所学可知,三国两晋南北朝时期我国封建国家分裂,政权交替频繁;北方战乱频繁,民族融合加强;南方相对稳定江南经济发展;科技发展,佛教盛行。三国两晋南北朝时期,我国的历史特征是政权分立和民族融合,B正确;A中国境内人类的活动与题意无关,可排除;C统一多民族国家的建立和巩固是秦汉时期的阶段特征,可排除;D早期国家的产生与社会变革是夏商周时期的阶段特征,可排除。故选B。

20.A

【详解】根据题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”,可知与《兰亭集序》相关,结合所学知识可知,东晋书法家王羲之,他的字被赞为“飘若浮云,矫若惊龙”,集书法之大成,他的代表作《兰亭集序》,有“天下第一行书”的美誉,A项正确;颜真卿、柳公权,都是唐朝书法家,都是以楷书著称的,与题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”不符,排除BC项;锺繇是三国时魏国的书法名家,与题干信息“兰亭临帖,行书如行云流水……忙不迭,千年碑易拓却难拓你的美……”不符,排除D项。故选A项。

21.(1)商朝。是迄今世界上出土的最重的青铜器。

(2)牛、鱼(任意一个)。甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。(或是文字之源)

(3)甲骨文和青铜器是我国古代青铜文明的典型代表(反映了商朝高度发达的文明或是我国古代进入文明的重要标志等);是研究商朝历史的重要资料。

【详解】(1)朝代:根据图一可知为司母戊鼎,因此为商朝铸造的。

地位:结合所学司母戊鼎相关知识可知,司母戊鼎是迄今世界上出土的最重的青铜器。

(2)根据图二可知,分别为牛和鱼,任选其一。

结合甲骨文相关知识可知,甲骨文已经具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,是汉字形成与发展的重要阶段。(或是文字之源)

(3)意义:根据材料二“商代文化实在是一个灿烂的文明……是一个高度发达的文明”“使我们对于商代社会经济和文化的发展概况,有了较为翔实和深刻的认识”可知甲骨文和青铜器是我国古代青铜文明的典型代表(反映了商朝高度发达的文明或是我国古代进入文明的重要标志等);是研究商朝历史的重要资料。

22.(1)“仁”。“爱人”和“己所不欲,勿施于人”。主张以德治国。

(2)指导我们要有老老实实的学习态度和学思结合的学习方法。

(3)法家;儒家。

【详解】(1)主张:根据材料一“仁”“爱人”“知之为知之,不知为不知,是知也。”结合所学知识可知,孔子政治思想的核心是“仁”;

如何实现:根据材料一“爱人”或“己所不欲,勿施于人”可知“爱人”和“己所不欲,勿施于人”可以实现“仁”的思想。

主张:结合所学孔子的政治主张是以德治国。

(2)根据材料二“知之为知之,不知为不知,是知也。” “学而不思则罔,思而不学则殆”体现了孔子的教育思想是要有老老实实的学习态度和学思结合的学习方法。

(3)根据材料中劳动生委员说:“严厉惩罚、罚值日、罚款”等,这些关键词语和所学知识可知,劳动委员话语中蕴含了战国时期法家学派的观点;根据材料中班长说:“说服教育,一次不行就二次”等,这些关键词语和所学知识可知,班长话语中蕴含了儒家学派的观点。

23.(1)起点:长安终点:大秦/欧洲

(2)

(3)团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢。

【详解】(1)起点和终点:根据材料一“古代丝绸之路开创性地打通东西方大通道,首次构建起世界交通线路大网络……”,结合所学知识可知,西汉时期,为了联合大月氏共同抗击匈奴,汉武帝派张骞出使西域,开辟了以首都长安为起点,经河西走廊、西域,到中亚、西亚,最远至欧洲(大秦),连接地中海各国的陆上通道,史称丝绸之路。可知丝绸之路的起点是长安;终点是大秦(欧洲)。

(2)示意图:根据材料二“通过这条道路,汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。丝绸之路成为古代东西方往来的大动脉”,可知汉朝的丝绸、漆器等物品,以及开渠、凿井、铸铁等技术传到西域;西域的核桃、葡萄、石榴……良种马等,以及多种乐器和歌舞等传入中原。

(3)根据材料三“既传承以团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢为核心的古丝绸之路精神,又顺应和平、发展、合作、共赢的21世纪时代潮流”,可知古丝绸之路精神的核心思想是团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢。

24.(1)春秋时期诸侯争霸争霸战争给社会带来种种灾难;但在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合。

(2)目的:巩固政权。措施:在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑贵族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻等。(举出两例即可)

(3)因素:争霸战争、国家政策(统治者的改革)等。

【详解】(1)根据材料一“在春秋争霸的过程中,有的诸侯国被灭掉,一些强大的诸侯国的疆域不断扩展......在同周边的戎、狄、蛮、夷等民族长期交往和斗争中,出现了大规模的民族交融”结合所学知识可知,春秋时期诸侯争霸争霸战争给社会带来种种灾难;但在争霸过程中,出现一些疆域较大的诸侯国,加速了统一的步伐,促进了民族融合。

(2)根据材料二“北魏虽然统一了北方,但要巩固政权,还必须解决面临的各种错综复杂的社会矛盾。......因为旧贵族的特权和旧部落习俗密切相连,因此当时改革鲜卑旧的习俗,就成为北魏统治阶级急需解决的一个重要问题”可知,北魏孝文帝改革的目的巩固政权,巩固北魏的统治。结合所学可知,孝文帝改革旧习俗的措施有在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑贵族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元;鼓励鲜卑贵族与汉族贵族联姻等。

(3)综合以上两则材料概括可知,推动民族交融的因素有争霸战争、国家政策(统治者的改革)等。

25.秦皇汉武秦实现统一后,创立了大一统的中央集权制,在地方上建立了郡县制。秦始皇统一了文字、货币、度量衡,下令车同轨、路同宽,派兵开凿灵渠,北击匈奴,修筑长城。汉武帝推行“推恩令”,“罢黜百家,尊崇儒术”,实行盐铁专卖,铸币权收归中央,派兵北击匈奴。秦始皇和汉武帝采取一系列的措施,巩固了大一统的局面。

【详解】本题为开放性试题,答案言之成理即可。例如根据材料“秦始皇像”,“汉武帝像”,结合秦皇汉武的史实,拟定一个观点:秦皇汉武,统一多民族国家的建立和巩固。进行史实分析、归纳即可。如论述:公元前221年秦王嬴政完成统一大业,建立秦朝,定都咸阳,建立起我国历史上第一个统一多民族的中央集权制国家。嬴政自称“始皇帝”,史称“秦始皇”,秦朝创立了一套封建专制主义中央集权的政治制度,设有中央政权机构,由丞相、太尉、御史大夫统领,分别掌管行政、军事和监察事务;在地方推行郡县制;秦始皇统一了文字、货币、度量衡,下令车同轨、路同宽,派兵开凿灵渠,北击匈奴,修筑长城。汉武帝期间西汉王朝在政治、经济、军事和思想上实现了大一统,政治上,颁布“推恩令”,设立刺史制度;思想上,接受董仲舒的建议,“罢黜百家,尊崇儒术”;经济上,铸币权收归中央(五铢钱);实行盐铁官营、专卖;军事上,对匈奴实行大规模的反击,巩固了大一统的局面,促进了统一的多民族国家的巩固和发展。因此秦始皇和汉武帝采取一系列的措施,巩固了大一统的局面。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录