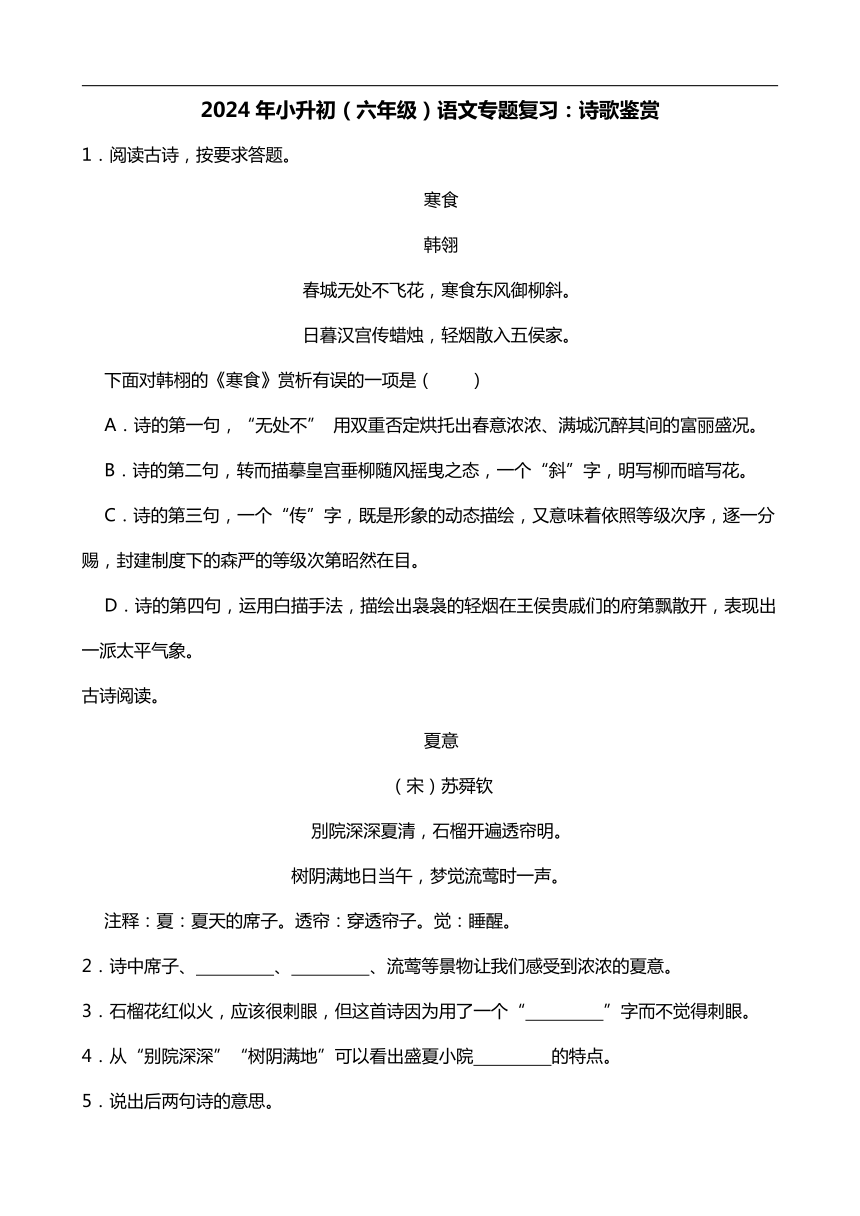

2024年小升初六年级语文专题复习:诗歌鉴赏 (附答案)

文档属性

| 名称 | 2024年小升初六年级语文专题复习:诗歌鉴赏 (附答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 240.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 20:52:36 | ||

图片预览

文档简介

2024年小升初(六年级)语文专题复习:诗歌鉴赏

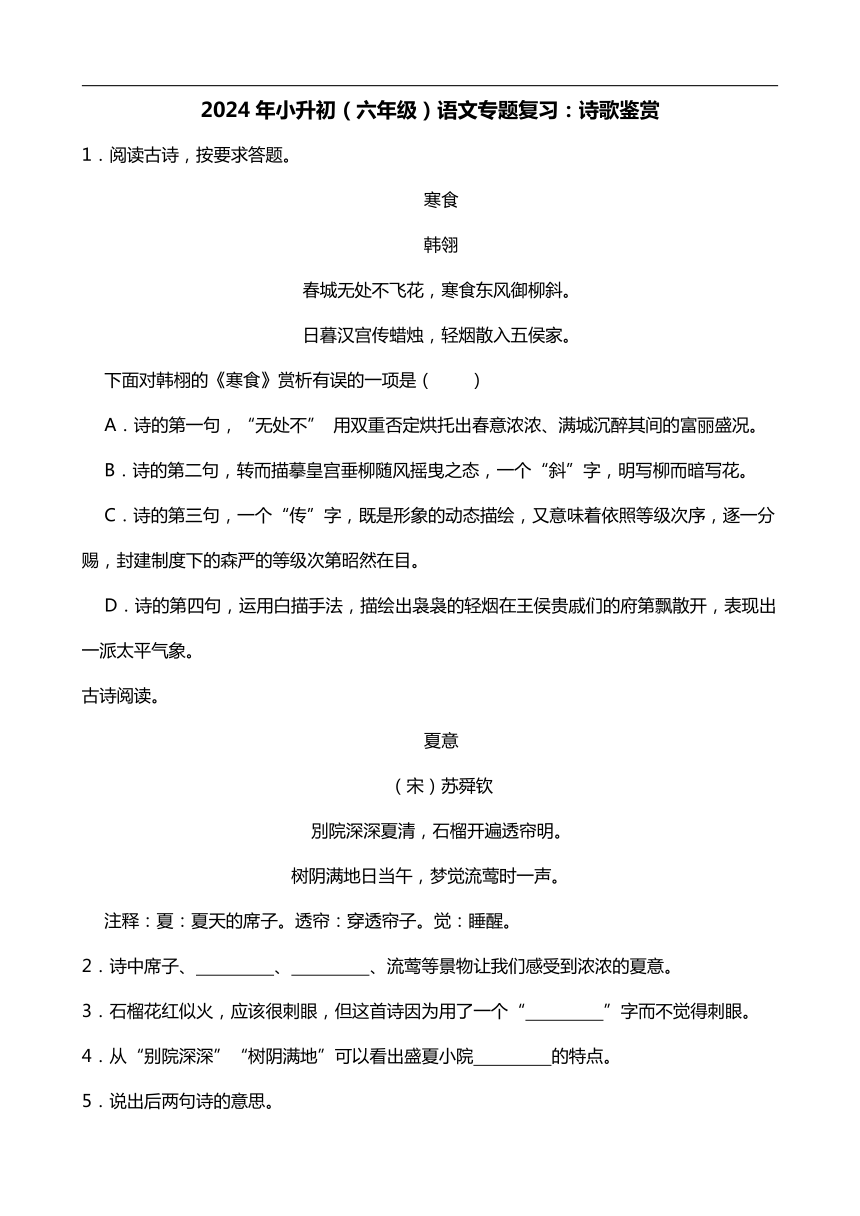

1.阅读古诗,按要求答题。

寒食

韩翎

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

下面对韩栩的《寒食》赏析有误的一项是( )

A.诗的第一句,“无处不” 用双重否定烘托出春意浓浓、满城沉醉其间的富丽盛况。

B.诗的第二句,转而描摹皇宫垂柳随风摇曳之态,一个“斜”字,明写柳而暗写花。

C.诗的第三句,一个“传”字,既是形象的动态描绘,又意味着依照等级次序,逐一分赐,封建制度下的森严的等级次第昭然在目。

D.诗的第四句,运用白描手法,描绘出袅袅的轻烟在王侯贵戚们的府第飘散开,表现出一派太平气象。

古诗阅读。

夏意

(宋)苏舜钦

別院深深夏清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺时一声。

注释:夏:夏天的席子。透帘:穿透帘子。觉:睡醒。

2.诗中席子、 、 、流莺等景物让我们感受到浓浓的夏意。

3.石榴花红似火,应该很刺眼,但这首诗因为用了一个“ ”字而不觉得刺眼。

4.从“别院深深”“树阴满地”可以看出盛夏小院 的特点。

5.说出后两句诗的意思。

6.与“鸟鸣山更幽”意境相似的一句诗是 。

7.这首诗表现了诗人 的心境。

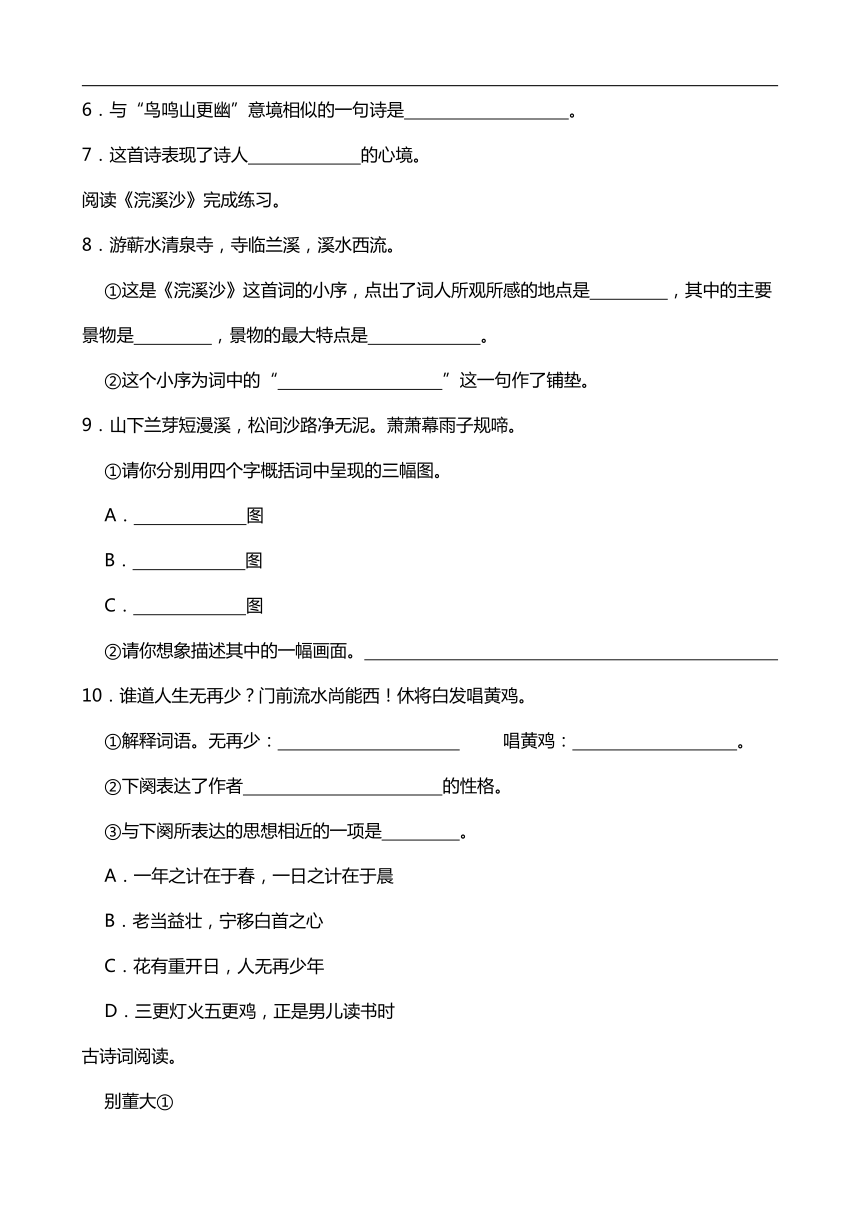

阅读《浣溪沙》完成练习。

8.游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

①这是《浣溪沙》这首词的小序,点出了词人所观所感的地点是 ,其中的主要景物是 ,景物的最大特点是 。

②这个小序为词中的“ ”这一句作了铺垫。

9.山下兰芽短漫溪,松间沙路净无泥。萧萧幕雨子规啼。

①请你分别用四个字概括词中呈现的三幅图。

A. 图

B. 图

C. 图

②请你想象描述其中的一幅画面。

10.谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

①解释词语。无再少: 唱黄鸡: 。

②下阕表达了作者 的性格。

③与下阕所表达的思想相近的一项是 。

A.一年之计在于春,一日之计在于晨

B.老当益壮,宁移白首之心

C.花有重开日,人无再少年

D.三更灯火五更鸡,正是男儿读书时

古诗词阅读。

别董大①

[唐]高适

千里黄云白日曛②,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知已,天下谁人不识君?

[注释]①董大:董庭兰,当时著名的琴师,作者的朋友。②曛:天色昏暗。

11.全诗共四句,这是一首 诗,描写的季节是 ,描写的景物有 、 、 等。

12.诗中的千古名,是 , 。

13.对这首诗分析有误的一项是( )

A.本诗前两句写景,北风呼啸,大雁南飞,雪花纷飞,渲染了环境的恶劣。

B.本诗后两句抒情,诗人在送别朋友时不但表达了离别之情,而且还劝慰朋友,情感直率而真切,使人感训格外温暖。

C.这首诗用环境的恶劣来衬托心中的悲凉,在与朋友依依惜别,难分难舍之际,表现了许人颓废、无奈、悲苦的心情。

D.这首诗描绘了朋友董庭兰要走,高适前来送别,“天下谁人不识君”中的“君"在这里指董大。

阅读下面一首唐诗,完成下面小题。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

14.作者为什么要用“古道西风瘦马”,而不用“古道清风瘦马”呢?

15.这首小令表达了作者怎样的思想感情?

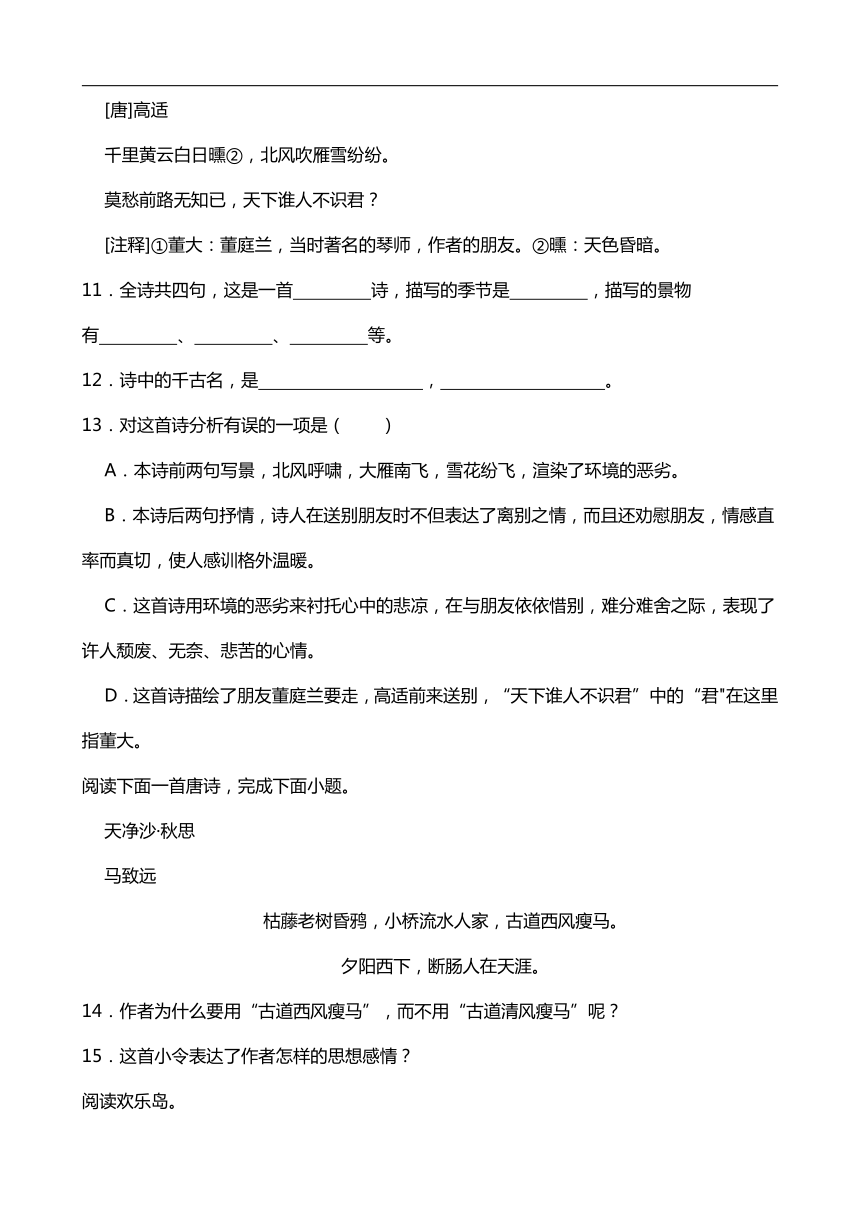

阅读欢乐岛。

我想知道,

哪里是云儿的家,

为什么不管在什么地方,

都能看到它?

16.这一节有 句话。

17.“我”想知道什么?

18.仿照课文的句式,写一写。

我想知道,

风儿长得什么样,

为什么 ,

我却找不到它?

我想知道,

,

为什么 ,

?

阅读快乐屋。

劝 学 诗

(唐) 韩愈

读书患不多,思义患不明。

患足己不学,既学患不行。

19.“患”的意思是 。

20.诗人对读书有四“患”:一患 ;

二患 ;

三患 ;

四患 。

21.结合本册书中两首阐明读书道理的古诗和自己读书的实际情况,写写你读了这首诗的感受。

课内外比较阅读。

雪梅

[宋]卢钺

梅雪①未肯降,骚人阁笔②。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

(二)梅花

[宋]王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

注释:①凌寒:冒着严寒。②遥:远远地。③知:知道。④为(wèi):因为。⑤暗香:指梅花的幽香。

22.读《雪梅》完成下面练习。

①把《雪梅》这首诗补充完整。① ②

②在诗人笔下,“ ”这一句表明了梅雪争春,谁也不肯相让。而诗人也无法评判,这是因为二者各有长处与不足:梅不如雪 ,雪没有梅 。

23.读《梅花》,完成下面练习。

①“ ”一词点明了梅花生长的地点,“ ”一词说明了当时的天气情况。

②诗人为什么远望就知道洁白的梅花不是雪呢?因为 。

24.比较这两首诗,下面说法不正确的是( )

A.这两首诗都是咏物诗,都赞颂了梅花的洁白与清香。

B.卢钺写道“梅雪争春”,王安石写道“独自开”,这两首诗都运用了拟人的修辞方法。

C.《梅花》歌颂了梅花不畏严寒的高洁品性,表达了诗人对梅花的喜爱之情。

D.《雪梅》借雪梅的争春,告诫我们要谦虚礼让,和睦相处。

25.补全诗句,完成练习。

春日

胜日寻芳泗水滨,________________。

等闲识得东风面,________________。

(1)补全诗句。

(2)朱熹的这首诗表面描绘了 (季节)的美丽景色,实则是一首 (咏物 哲理)诗,表达了诗人于乱世中追求圣人之道的美好愿望。

(3)从“ ”一词可以看出这是一个晴朗的好天气,从“ ”一词可以知道作者是去踏青。作者在这个过程中看到了“ ”(诗句),由此发出赞叹: , 。

阅读古诗,完成练习。

江雪

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

26.这首诗的作者是 代诗人 。

27.读了这首诗,你的眼前浮现出了怎样的画面?( )(多选)

A.路上没有人和动物的踪迹。

B.渔翁披蓑戴笠,独自垂钓。

C.百花盛开,江水缓缓地流着。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

______________,______________。

28.这首诗的作者是 代的 。

29.把诗句补充完整,并说说你对这两句诗的理解。

30.下列与这首诗说明的道理相符的一项是( )

A.尺有所短,寸有所长。

B.一夫当关,万夫莫开。

C.当局者迷,旁观者清。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

31.写出这首诗中的两组反义词。

—— ——

32.这首诗的作者是 代诗人 。

33.诗人不能看清庐山真面目的原因是( )

A.自己没有好好看。

B.自己身在庐山之中。

C.庐山太大了。

34.这首诗中与“当局者迷,旁观者清”意思相同的诗句是 , 。

阅读《题西林壁》,完成下面练习。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

35.这首诗是 朝大文学家 写的。

36.诗中“缘”是 的意思。

37.要说明立足点和角度不同,所得出的结果也不同的道理可以引用本诗中“ , ”两句。

38.“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这两句诗告诉我们 这样一个道理。

诗歌阅读

咏月

[明]王守仁

山近月远觉月小,便道此山大于月。

若人有眼大如天,还见山小月更阔。

39.这首诗从“山近月远”时月亮显得“ ”,与其实是“ ”来写月的,这样对照着写,写出了新鲜的意思。

40.这首诗的另一特点是在描写月的形象大与小时,还说出了世间万物 ,很多情况在一定条件下又可以 的道理。

41.阅读下面的古诗,完成练习。

春日

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

等闲识得东风面,______________。

(1)在横线上将诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 (朝代)诗人朱熹。

(3)“等闲”一词的意思与本诗中的“等闲”不相同的一项是( )

A.莫等闲,白了少年头,空悲切。

B.红军不怕远征难,万水千山只等闲。

C.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

(4)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

古诗阅读

题西林壁

_______________,

_______________。

_______________,

_______________。

42.默写古诗。

43.解释下列字、词。

①题: ②缘:

③不识: ③西林:

44.《题西林壁》的作者是 代诗人苏轼。前两句诗写了诗人从 、 不同的角度,在 、 、 、 不同位置观看 的感觉。前两句诗的意思是 。

45.俗话说:“当事者迷,旁观者清。” 诗中有哪句诗说明了这个道理。

46.从《题西林壁》这首诗中得到的启发是( )

A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。

B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。

C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

阅读下面的诗歌,完成后面的问题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

47.下列对《登飞来峰》赏析有误的一项是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰塔之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.这首诗前两句的意思是:我登上飞来峰顶寻找高高的塔,听说每天黎明鸡叫的时候,在那里可以看到日出。

C.这首诗的后两句表面看是写自然现象,实际暗指社会现象。这里表示自己站得高,看得远,不怕阻挠。

D.作者善于把抽象的事理寓于具体形象中,借景抒怀,表明自己不畏艰难,对前途充满信心。

48.这首诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

49.诗人善于把抽象事理寓于具体形象中。这首诗揭示了怎样的人生哲理?

诗词曲鉴赏

题西林壁

(宋)苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

50.找出这首诗中至少两组反义词,分别是 -- , -- 。

51.“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”这两句诗写了诗人从不同的角度,处在不同位置观看 山的感觉。

52.俗话说:“当局者迷,旁观者清。”“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这两句诗说明了什么道理?选一选。( )

A.对复杂事物,只要抓住主要方面,就可以推断出其他方面。

B.要看事物,也要像看庐山一样,从几个方面去看,才能看清它的真面目。

古诗阅读

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

________________

________________

53.把古诗补充完整

54.这首诗的作者是 代的 ,他是“ 八大家之一”。

55.用自己的话说说所填诗句的意思。

56.说说诗的最后两句讲了一个什么样的道理。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

57.这首诗的作者是 。

58.翻译后两句诗: 。

59.这首诗蕴含着什么哲理?

60.阅读下面古代诗歌,回答问题。

长歌行

青青园中葵,朝露带日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。

(1)请简要阐述本诗所蕴含的哲理。

(2)下列对这首诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本诗以情寄景,由情入理。描写的自然景物清新质朴自然,生机盎然,欣欣向荣。

B.本诗寄寓于朝露易干、秋来叶落、百川东去等形象中。

C.《长歌行》是一首汉朝古典诗歌,属于汉乐府诗。乐府是汉朝的一个音乐机关。

D.“百川东到海,何时复西归”比喻光阴一去不复返,然而,“少壮不努力”却告诉我们小时候不用努力,长大后什么时候努力都不晚。

61.诗歌鉴赏。

题西林壁

[宋]苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(1)诗人分别从 这几个角度仔细地观察和欣赏庐山。

(2)诗人“不识庐山真面目”的原因是 ,由此我们可以想到一句俗语: 。

(3)这首诗中蕴含的道理是( )

A.只有站得高,才能看得远。

B.看事情不能只看表面现象,应该深入地了解。

C.要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上。

62.阅读理解。

读下面的古诗,完成问题。

宿建德江

孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

(1)“野旷天低树,江清月近人”这两句诗写出了哪些景色?

(2)诗人在这首诗中抒发了怎样的思想感情?

63.背一背,填一填,选一选。

解落______秋叶,能______ ______ ______花。

过江千______浪,入______万竿斜。

(1)把古诗补充完整。

(2)这首诗是写 (风 雨)的,是 (唐 宋)代诗人 (李峤 李白)写的。

64.诗歌阅读。

望天门①山

李白

天门中断②楚江开,碧水东流至此回③

两岸青山相对④出,孤帆⑤一片日边⑥来。

【注】①天门:指安徽省和县与当涂县西南的长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山。两山夹江对峙,好像是天设的门户。②中断:指两山从中间断开。③至此回:指长江流至天门山,猛地转变,向北流去。④相对:互相争比。⑤孤帆:指一只小船。⑥日边:指太阳偏西。

(1)填空。

A这首诗用“ ”描写山的险峻,用“ ”描写山的秀美。

B这首诗用“ ”描写水的湍急,用“ ”描写一叶孤舟。

(2)根据注释,说说诗句的意思。

(3)这首诗表达了诗人 的思想感情。

65.阅读古诗,回答问题。

渔歌子·西塞山前白鹭飞

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

注释:《渔歌子》。词牌《渔歌子》即始于张志和写的《渔歌子》而得名。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹蔑做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

(1)先解释划线的词,再说说诗句的意思。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

不须:

意思:

(2)这首诗表达了作者怎样的心情?

66.阅读《七子之歌——台湾》,完成练习。

七子之歌——台湾

闻一多

我们是东海捧出的珍珠一串,

琉球是我的群弟,我就是台湾。

我胸中还氲氤(yūn yīn)着郑氏的英魂,

精忠的赤血点染了我的家传。

母亲,酷炎的夏日要晒死我了;

赐我个号令,我还能背城一战。

母亲!我要回来,母亲!

【注释】氲氤着郑氏的英魂:指台湾还留着郑成功消灭外族的豪壮气息。

夏日要晒死我了:指不甘被侵略者(日本)蹂躏。

赐我个号令,我还能背城一战:誓死保卫家乡。

(1)你认为全诗采用第一人称来写,有什么作用?

(2)读完诗歌,你想对台湾人民说些什么?

67.诗歌阅读

九月九日忆山东兄弟

王维

独在异乡为异客,

每逢佳课倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

(1)这首诗写了什么时间,谁在那个地方的什么事?请用一句话来回答。

(2)这首诗表达了诗人身在他乡,遇到佳节, 的思想感情,因此朗读时语速要(慢 快) ,声音应稍(低缓 高昂) 。假如你的亲人在外地工作,春节即将来到,你把自己最想对亲人说的话浓缩为一句 。

68.古诗练习。

寒 食

寒食东风御柳斜。_________________

日暮汉宫传蜡烛,_________________。

(1)补全古诗。

(2)解释下列词语。

春城:

御柳:

汉宫:

(3)用自己的话说一说后两句诗的意思。

(4)这首诗写的内容和 节日有关,你还知道哪些有关节日的诗句,请写两句。

69.阅读古诗回答问题。

赋得古原草送别

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

(1)这首诗是 代诗人 的作品,他在诗中将 和 有机地结合起来,表达了 之情。

(2)诗的首句“离离原上草”紧紧扣住题目“古原草”三字,“ ”二字描写出春草的茂盛。

(3)人们常用“ , ”一句来赞颂野草顽强的生命力。

(4)“远芳侵古道,晴翠接荒城”,用“ ”和“ ”两个动词描绘出春草蔓延绿野广阔的景象,“ ”和“ ”点出友人即将经过的处所。

(5)最后两句用 比喻充塞胸臆,弥漫原野的惜别之情,做到了情景交融,令人回味无穷。

答案

1.B

2.石榴;树阴

3.明

4.清凉

5.中午时分,小院里满地树阴,一觉醒来,耳边传来一声声黄莺的歌唱。

6.梦觉流莺时一声

7.悠然自得

8.清泉寺;兰溪;溪水西流;门前流水尚能西

9.兰芽浸溪;沙路无泥;暮雨子规;山脚下兰草新抽的幼芽浸润在溪水中,松林间的沙路被雨水冲洗得一尘不染,傍晚时分,细雨萧萧,布谷声声。

10.不能回到少年时代;感慨时光的流逝;热爱生活、旷达乐观;B

11.离别;冬季;黄云;北风;大雁

12.莫愁前路无知己;天下谁人不识君

13.C

14.词写的是秋季景色,应为西风。西风较寒,使人的心情极度伤感,用这种景物能很好地衬托出作者此时的心情;清风给人的感觉是一种舒适的感觉,和作者此时的心情明显不相吻合。

15.在外游子孤寂愁苦、思念家乡的情感。或:在外游子的客愁与乡思。

16.1

17.哪里是云儿的家?

18.不管在什么地方;蚂蚁的家在哪里;不管在哪里;我总能见到辛勤的它

19.担心

20.自己读的书不够多;思考书中的意思思考不明白;自己骄傲自满不努力去学;学到了知识不去应用

21.要多读书,读书中要多思考,明白书中的意思;同时还要不满足,不断地学习,最后学到的知识要努力地去应用。

22.争春;费评章;梅雪争春未肯降;白;香

23.墙角;凌寒;梅花隐隐传来阵阵的香气

24.D

25.(1)无边光景一时新|万紫千红总是春

(2)春天;哲理

(3)胜日;寻芳;无边光景一时新;等闲识得东风面;万紫千红总是春

26.唐;柳宗元

27.A;B

28.宋;苏轼

29.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人们之所以认不清庐山本来的面目,是因为自己身在庐山之中啊!

30.C

31.远;近;高;低

32.宋;苏轼

33.B

34.不识庐山真面目;只缘身在此山中

35.宋;苏轼

36.因为

37.横看成岭侧成峰;远近高低各不同

38.身处具体的环境之中往往看不清事物的本来面目

39.小;山小月更阔

40.存在和发展都是有条件的;相互转换位置

41.(1)万紫千红总是春

(2)宋代

(3)A

(4)表达了诗人热爱春天,赞美春天的思想感情。

42.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

43.书写,题写。;因为。;不知道。;西林寺,在江西省庐山脚下。

44.宋;横;侧;远;近;高;低;庐山;从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

45.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

46.C

47.B

48.浮云:暗喻奸佞的小人。

49.寄寓“站得高才能望得远”的哲理或比喻“掌握了正确的观点的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。

50.远;近;高;低

51.庐山

52.B

53.不识庐山真面目|只缘身在此山中。

54.宋;苏轼;唐宋

55.为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中眼界受到局限的缘故。

56.告诉我们要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清。”

57.苏轼

58.我看不清庐山的真实面目,只因为我身在庐山之中。

59.要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清”。

60.(1)告诉我们要珍惜时间

(2)D

61.(1)横、侧、远、近、高、低

(2)身在此山中;当局者迷,旁观者清

(3)C

62.(1)诗人站在船头,极目远眺,旷野中远处的天空比近处的树林还要低。江水清澈,倒映在江中的月影,似乎更加靠近船上的诗人。

(2)抒发了诗人旅途中的乡思之愁。

63.(1)三;开;二;月;尺;竹

(2)风;唐;李峤

64.(1)天门中断楚江开;两岸青山相对出;碧水东流至此回;孤帆一片日边来

(2)天门山紧锁江面,绝壁千仞,势如斧劈。长江流至天门山,猛地转弯,向北流去。两岸的青山相互争比地出来,仿佛在欢迎那从西边驶来的一叶孤舟。

(3)新鲜喜悦

65.(1)不一定要;江岸一位老翁戴着青色的箬笠,披着绿色的蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得地垂钓,他被美丽的春景迷住了,连下了雨都不回家。

(2)表达了作者捕鱼时的愉快心情。

66.(1)采用第一人称来写便于表达作者的思想感情,读起来亲切、感人。

(2)我想对台湾人民说,我们一直在盼望你们回来,希望你们早日回归祖国的怀抱。

67.(1)王维在九月九日忆山东兄弟的异乡思念家乡亲人。

(2)思念亲人;慢;低缓;独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

68.(1)春晨无处不飞花;轻烟散入五侯家。

(2)春天的京城;皇帝御花园里的柳树。;这里用汉朝皇宫指唐朝皇宫。

(3)黄昏时,宫中传出御赐的烛火,轻烟散入了新封的王侯之家。寒食节禁火,然而受宠的宦者,却得到皇帝的特赐火烛,享有特权。

(4)爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

69.(1)唐;白居易;野草;送别;诗人对友人的依依不舍

(2)离离

(3)野火烧不尽;春风吹又生

(4)侵;接;古道;荒城

(5)绵绵不尽的萋萋春草

1.阅读古诗,按要求答题。

寒食

韩翎

春城无处不飞花,寒食东风御柳斜。

日暮汉宫传蜡烛,轻烟散入五侯家。

下面对韩栩的《寒食》赏析有误的一项是( )

A.诗的第一句,“无处不” 用双重否定烘托出春意浓浓、满城沉醉其间的富丽盛况。

B.诗的第二句,转而描摹皇宫垂柳随风摇曳之态,一个“斜”字,明写柳而暗写花。

C.诗的第三句,一个“传”字,既是形象的动态描绘,又意味着依照等级次序,逐一分赐,封建制度下的森严的等级次第昭然在目。

D.诗的第四句,运用白描手法,描绘出袅袅的轻烟在王侯贵戚们的府第飘散开,表现出一派太平气象。

古诗阅读。

夏意

(宋)苏舜钦

別院深深夏清,石榴开遍透帘明。

树阴满地日当午,梦觉流莺时一声。

注释:夏:夏天的席子。透帘:穿透帘子。觉:睡醒。

2.诗中席子、 、 、流莺等景物让我们感受到浓浓的夏意。

3.石榴花红似火,应该很刺眼,但这首诗因为用了一个“ ”字而不觉得刺眼。

4.从“别院深深”“树阴满地”可以看出盛夏小院 的特点。

5.说出后两句诗的意思。

6.与“鸟鸣山更幽”意境相似的一句诗是 。

7.这首诗表现了诗人 的心境。

阅读《浣溪沙》完成练习。

8.游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

①这是《浣溪沙》这首词的小序,点出了词人所观所感的地点是 ,其中的主要景物是 ,景物的最大特点是 。

②这个小序为词中的“ ”这一句作了铺垫。

9.山下兰芽短漫溪,松间沙路净无泥。萧萧幕雨子规啼。

①请你分别用四个字概括词中呈现的三幅图。

A. 图

B. 图

C. 图

②请你想象描述其中的一幅画面。

10.谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

①解释词语。无再少: 唱黄鸡: 。

②下阕表达了作者 的性格。

③与下阕所表达的思想相近的一项是 。

A.一年之计在于春,一日之计在于晨

B.老当益壮,宁移白首之心

C.花有重开日,人无再少年

D.三更灯火五更鸡,正是男儿读书时

古诗词阅读。

别董大①

[唐]高适

千里黄云白日曛②,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知已,天下谁人不识君?

[注释]①董大:董庭兰,当时著名的琴师,作者的朋友。②曛:天色昏暗。

11.全诗共四句,这是一首 诗,描写的季节是 ,描写的景物有 、 、 等。

12.诗中的千古名,是 , 。

13.对这首诗分析有误的一项是( )

A.本诗前两句写景,北风呼啸,大雁南飞,雪花纷飞,渲染了环境的恶劣。

B.本诗后两句抒情,诗人在送别朋友时不但表达了离别之情,而且还劝慰朋友,情感直率而真切,使人感训格外温暖。

C.这首诗用环境的恶劣来衬托心中的悲凉,在与朋友依依惜别,难分难舍之际,表现了许人颓废、无奈、悲苦的心情。

D.这首诗描绘了朋友董庭兰要走,高适前来送别,“天下谁人不识君”中的“君"在这里指董大。

阅读下面一首唐诗,完成下面小题。

天净沙·秋思

马致远

枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。

夕阳西下,断肠人在天涯。

14.作者为什么要用“古道西风瘦马”,而不用“古道清风瘦马”呢?

15.这首小令表达了作者怎样的思想感情?

阅读欢乐岛。

我想知道,

哪里是云儿的家,

为什么不管在什么地方,

都能看到它?

16.这一节有 句话。

17.“我”想知道什么?

18.仿照课文的句式,写一写。

我想知道,

风儿长得什么样,

为什么 ,

我却找不到它?

我想知道,

,

为什么 ,

?

阅读快乐屋。

劝 学 诗

(唐) 韩愈

读书患不多,思义患不明。

患足己不学,既学患不行。

19.“患”的意思是 。

20.诗人对读书有四“患”:一患 ;

二患 ;

三患 ;

四患 。

21.结合本册书中两首阐明读书道理的古诗和自己读书的实际情况,写写你读了这首诗的感受。

课内外比较阅读。

雪梅

[宋]卢钺

梅雪①未肯降,骚人阁笔②。

梅须逊雪三分白,雪却输梅一段香。

(二)梅花

[宋]王安石

墙角数枝梅,凌寒独自开。

遥知不是雪,为有暗香来。

注释:①凌寒:冒着严寒。②遥:远远地。③知:知道。④为(wèi):因为。⑤暗香:指梅花的幽香。

22.读《雪梅》完成下面练习。

①把《雪梅》这首诗补充完整。① ②

②在诗人笔下,“ ”这一句表明了梅雪争春,谁也不肯相让。而诗人也无法评判,这是因为二者各有长处与不足:梅不如雪 ,雪没有梅 。

23.读《梅花》,完成下面练习。

①“ ”一词点明了梅花生长的地点,“ ”一词说明了当时的天气情况。

②诗人为什么远望就知道洁白的梅花不是雪呢?因为 。

24.比较这两首诗,下面说法不正确的是( )

A.这两首诗都是咏物诗,都赞颂了梅花的洁白与清香。

B.卢钺写道“梅雪争春”,王安石写道“独自开”,这两首诗都运用了拟人的修辞方法。

C.《梅花》歌颂了梅花不畏严寒的高洁品性,表达了诗人对梅花的喜爱之情。

D.《雪梅》借雪梅的争春,告诫我们要谦虚礼让,和睦相处。

25.补全诗句,完成练习。

春日

胜日寻芳泗水滨,________________。

等闲识得东风面,________________。

(1)补全诗句。

(2)朱熹的这首诗表面描绘了 (季节)的美丽景色,实则是一首 (咏物 哲理)诗,表达了诗人于乱世中追求圣人之道的美好愿望。

(3)从“ ”一词可以看出这是一个晴朗的好天气,从“ ”一词可以知道作者是去踏青。作者在这个过程中看到了“ ”(诗句),由此发出赞叹: , 。

阅读古诗,完成练习。

江雪

千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。

26.这首诗的作者是 代诗人 。

27.读了这首诗,你的眼前浮现出了怎样的画面?( )(多选)

A.路上没有人和动物的踪迹。

B.渔翁披蓑戴笠,独自垂钓。

C.百花盛开,江水缓缓地流着。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

______________,______________。

28.这首诗的作者是 代的 。

29.把诗句补充完整,并说说你对这两句诗的理解。

30.下列与这首诗说明的道理相符的一项是( )

A.尺有所短,寸有所长。

B.一夫当关,万夫莫开。

C.当局者迷,旁观者清。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

31.写出这首诗中的两组反义词。

—— ——

32.这首诗的作者是 代诗人 。

33.诗人不能看清庐山真面目的原因是( )

A.自己没有好好看。

B.自己身在庐山之中。

C.庐山太大了。

34.这首诗中与“当局者迷,旁观者清”意思相同的诗句是 , 。

阅读《题西林壁》,完成下面练习。

题西林壁

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

35.这首诗是 朝大文学家 写的。

36.诗中“缘”是 的意思。

37.要说明立足点和角度不同,所得出的结果也不同的道理可以引用本诗中“ , ”两句。

38.“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这两句诗告诉我们 这样一个道理。

诗歌阅读

咏月

[明]王守仁

山近月远觉月小,便道此山大于月。

若人有眼大如天,还见山小月更阔。

39.这首诗从“山近月远”时月亮显得“ ”,与其实是“ ”来写月的,这样对照着写,写出了新鲜的意思。

40.这首诗的另一特点是在描写月的形象大与小时,还说出了世间万物 ,很多情况在一定条件下又可以 的道理。

41.阅读下面的古诗,完成练习。

春日

胜日寻芳泗水滨,无边光景一时新。

等闲识得东风面,______________。

(1)在横线上将诗句补充完整。

(2)这首诗的作者是 (朝代)诗人朱熹。

(3)“等闲”一词的意思与本诗中的“等闲”不相同的一项是( )

A.莫等闲,白了少年头,空悲切。

B.红军不怕远征难,万水千山只等闲。

C.千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

(4)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

古诗阅读

题西林壁

_______________,

_______________。

_______________,

_______________。

42.默写古诗。

43.解释下列字、词。

①题: ②缘:

③不识: ③西林:

44.《题西林壁》的作者是 代诗人苏轼。前两句诗写了诗人从 、 不同的角度,在 、 、 、 不同位置观看 的感觉。前两句诗的意思是 。

45.俗话说:“当事者迷,旁观者清。” 诗中有哪句诗说明了这个道理。

46.从《题西林壁》这首诗中得到的启发是( )

A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。

B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。

C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。

阅读下面的诗歌,完成后面的问题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

47.下列对《登飞来峰》赏析有误的一项是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰塔之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.这首诗前两句的意思是:我登上飞来峰顶寻找高高的塔,听说每天黎明鸡叫的时候,在那里可以看到日出。

C.这首诗的后两句表面看是写自然现象,实际暗指社会现象。这里表示自己站得高,看得远,不怕阻挠。

D.作者善于把抽象的事理寓于具体形象中,借景抒怀,表明自己不畏艰难,对前途充满信心。

48.这首诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

49.诗人善于把抽象事理寓于具体形象中。这首诗揭示了怎样的人生哲理?

诗词曲鉴赏

题西林壁

(宋)苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

50.找出这首诗中至少两组反义词,分别是 -- , -- 。

51.“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”这两句诗写了诗人从不同的角度,处在不同位置观看 山的感觉。

52.俗话说:“当局者迷,旁观者清。”“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”这两句诗说明了什么道理?选一选。( )

A.对复杂事物,只要抓住主要方面,就可以推断出其他方面。

B.要看事物,也要像看庐山一样,从几个方面去看,才能看清它的真面目。

古诗阅读

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

________________

________________

53.把古诗补充完整

54.这首诗的作者是 代的 ,他是“ 八大家之一”。

55.用自己的话说说所填诗句的意思。

56.说说诗的最后两句讲了一个什么样的道理。

课内阅读。

题西林壁

横看成岭侧成峰,

远近高低各不同。

不识庐山真面目,

只缘身在此山中。

57.这首诗的作者是 。

58.翻译后两句诗: 。

59.这首诗蕴含着什么哲理?

60.阅读下面古代诗歌,回答问题。

长歌行

青青园中葵,朝露带日晞。阳春布德泽,万物生光辉。常恐秋节至,焜黄华叶衰。百川东到海,何时复西归?少壮不努力,老大徒伤悲。

(1)请简要阐述本诗所蕴含的哲理。

(2)下列对这首诗歌的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本诗以情寄景,由情入理。描写的自然景物清新质朴自然,生机盎然,欣欣向荣。

B.本诗寄寓于朝露易干、秋来叶落、百川东去等形象中。

C.《长歌行》是一首汉朝古典诗歌,属于汉乐府诗。乐府是汉朝的一个音乐机关。

D.“百川东到海,何时复西归”比喻光阴一去不复返,然而,“少壮不努力”却告诉我们小时候不用努力,长大后什么时候努力都不晚。

61.诗歌鉴赏。

题西林壁

[宋]苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(1)诗人分别从 这几个角度仔细地观察和欣赏庐山。

(2)诗人“不识庐山真面目”的原因是 ,由此我们可以想到一句俗语: 。

(3)这首诗中蕴含的道理是( )

A.只有站得高,才能看得远。

B.看事情不能只看表面现象,应该深入地了解。

C.要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上。

62.阅读理解。

读下面的古诗,完成问题。

宿建德江

孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

(1)“野旷天低树,江清月近人”这两句诗写出了哪些景色?

(2)诗人在这首诗中抒发了怎样的思想感情?

63.背一背,填一填,选一选。

解落______秋叶,能______ ______ ______花。

过江千______浪,入______万竿斜。

(1)把古诗补充完整。

(2)这首诗是写 (风 雨)的,是 (唐 宋)代诗人 (李峤 李白)写的。

64.诗歌阅读。

望天门①山

李白

天门中断②楚江开,碧水东流至此回③

两岸青山相对④出,孤帆⑤一片日边⑥来。

【注】①天门:指安徽省和县与当涂县西南的长江两岸,在江北的叫西梁山,在江南的叫东梁山。两山夹江对峙,好像是天设的门户。②中断:指两山从中间断开。③至此回:指长江流至天门山,猛地转变,向北流去。④相对:互相争比。⑤孤帆:指一只小船。⑥日边:指太阳偏西。

(1)填空。

A这首诗用“ ”描写山的险峻,用“ ”描写山的秀美。

B这首诗用“ ”描写水的湍急,用“ ”描写一叶孤舟。

(2)根据注释,说说诗句的意思。

(3)这首诗表达了诗人 的思想感情。

65.阅读古诗,回答问题。

渔歌子·西塞山前白鹭飞

西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

注释:《渔歌子》。词牌《渔歌子》即始于张志和写的《渔歌子》而得名。

鳜(guì)鱼:淡水鱼,江南又称桂鱼,肉质鲜美。

箬(ruò)笠:竹叶或竹蔑做的斗笠。

蓑(suō)衣:用草或棕编制成的雨衣。

(1)先解释划线的词,再说说诗句的意思。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

不须:

意思:

(2)这首诗表达了作者怎样的心情?

66.阅读《七子之歌——台湾》,完成练习。

七子之歌——台湾

闻一多

我们是东海捧出的珍珠一串,

琉球是我的群弟,我就是台湾。

我胸中还氲氤(yūn yīn)着郑氏的英魂,

精忠的赤血点染了我的家传。

母亲,酷炎的夏日要晒死我了;

赐我个号令,我还能背城一战。

母亲!我要回来,母亲!

【注释】氲氤着郑氏的英魂:指台湾还留着郑成功消灭外族的豪壮气息。

夏日要晒死我了:指不甘被侵略者(日本)蹂躏。

赐我个号令,我还能背城一战:誓死保卫家乡。

(1)你认为全诗采用第一人称来写,有什么作用?

(2)读完诗歌,你想对台湾人民说些什么?

67.诗歌阅读

九月九日忆山东兄弟

王维

独在异乡为异客,

每逢佳课倍思亲。

遥知兄弟登高处,

遍插茱萸少一人。

(1)这首诗写了什么时间,谁在那个地方的什么事?请用一句话来回答。

(2)这首诗表达了诗人身在他乡,遇到佳节, 的思想感情,因此朗读时语速要(慢 快) ,声音应稍(低缓 高昂) 。假如你的亲人在外地工作,春节即将来到,你把自己最想对亲人说的话浓缩为一句 。

68.古诗练习。

寒 食

寒食东风御柳斜。_________________

日暮汉宫传蜡烛,_________________。

(1)补全古诗。

(2)解释下列词语。

春城:

御柳:

汉宫:

(3)用自己的话说一说后两句诗的意思。

(4)这首诗写的内容和 节日有关,你还知道哪些有关节日的诗句,请写两句。

69.阅读古诗回答问题。

赋得古原草送别

离离原上草,一岁一枯荣。

野火烧不尽,春风吹又生。

远芳侵古道,晴翠接荒城。

又送王孙去,萋萋满别情。

(1)这首诗是 代诗人 的作品,他在诗中将 和 有机地结合起来,表达了 之情。

(2)诗的首句“离离原上草”紧紧扣住题目“古原草”三字,“ ”二字描写出春草的茂盛。

(3)人们常用“ , ”一句来赞颂野草顽强的生命力。

(4)“远芳侵古道,晴翠接荒城”,用“ ”和“ ”两个动词描绘出春草蔓延绿野广阔的景象,“ ”和“ ”点出友人即将经过的处所。

(5)最后两句用 比喻充塞胸臆,弥漫原野的惜别之情,做到了情景交融,令人回味无穷。

答案

1.B

2.石榴;树阴

3.明

4.清凉

5.中午时分,小院里满地树阴,一觉醒来,耳边传来一声声黄莺的歌唱。

6.梦觉流莺时一声

7.悠然自得

8.清泉寺;兰溪;溪水西流;门前流水尚能西

9.兰芽浸溪;沙路无泥;暮雨子规;山脚下兰草新抽的幼芽浸润在溪水中,松林间的沙路被雨水冲洗得一尘不染,傍晚时分,细雨萧萧,布谷声声。

10.不能回到少年时代;感慨时光的流逝;热爱生活、旷达乐观;B

11.离别;冬季;黄云;北风;大雁

12.莫愁前路无知己;天下谁人不识君

13.C

14.词写的是秋季景色,应为西风。西风较寒,使人的心情极度伤感,用这种景物能很好地衬托出作者此时的心情;清风给人的感觉是一种舒适的感觉,和作者此时的心情明显不相吻合。

15.在外游子孤寂愁苦、思念家乡的情感。或:在外游子的客愁与乡思。

16.1

17.哪里是云儿的家?

18.不管在什么地方;蚂蚁的家在哪里;不管在哪里;我总能见到辛勤的它

19.担心

20.自己读的书不够多;思考书中的意思思考不明白;自己骄傲自满不努力去学;学到了知识不去应用

21.要多读书,读书中要多思考,明白书中的意思;同时还要不满足,不断地学习,最后学到的知识要努力地去应用。

22.争春;费评章;梅雪争春未肯降;白;香

23.墙角;凌寒;梅花隐隐传来阵阵的香气

24.D

25.(1)无边光景一时新|万紫千红总是春

(2)春天;哲理

(3)胜日;寻芳;无边光景一时新;等闲识得东风面;万紫千红总是春

26.唐;柳宗元

27.A;B

28.宋;苏轼

29.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

人们之所以认不清庐山本来的面目,是因为自己身在庐山之中啊!

30.C

31.远;近;高;低

32.宋;苏轼

33.B

34.不识庐山真面目;只缘身在此山中

35.宋;苏轼

36.因为

37.横看成岭侧成峰;远近高低各不同

38.身处具体的环境之中往往看不清事物的本来面目

39.小;山小月更阔

40.存在和发展都是有条件的;相互转换位置

41.(1)万紫千红总是春

(2)宋代

(3)A

(4)表达了诗人热爱春天,赞美春天的思想感情。

42.横看成岭侧成峰,远近高低各不同。不识庐山真面目,只缘身在此山中。

43.书写,题写。;因为。;不知道。;西林寺,在江西省庐山脚下。

44.宋;横;侧;远;近;高;低;庐山;从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处看庐山,庐山呈现各种不同的样子。

45.不识庐山真面目,只缘身在此山中。

46.C

47.B

48.浮云:暗喻奸佞的小人。

49.寄寓“站得高才能望得远”的哲理或比喻“掌握了正确的观点的方法,认识达到了一定的高度,就能透过现象看到本质,就不会被事物的假象迷惑。

50.远;近;高;低

51.庐山

52.B

53.不识庐山真面目|只缘身在此山中。

54.宋;苏轼;唐宋

55.为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中眼界受到局限的缘故。

56.告诉我们要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清。”

57.苏轼

58.我看不清庐山的真实面目,只因为我身在庐山之中。

59.要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清”。

60.(1)告诉我们要珍惜时间

(2)D

61.(1)横、侧、远、近、高、低

(2)身在此山中;当局者迷,旁观者清

(3)C

62.(1)诗人站在船头,极目远眺,旷野中远处的天空比近处的树林还要低。江水清澈,倒映在江中的月影,似乎更加靠近船上的诗人。

(2)抒发了诗人旅途中的乡思之愁。

63.(1)三;开;二;月;尺;竹

(2)风;唐;李峤

64.(1)天门中断楚江开;两岸青山相对出;碧水东流至此回;孤帆一片日边来

(2)天门山紧锁江面,绝壁千仞,势如斧劈。长江流至天门山,猛地转弯,向北流去。两岸的青山相互争比地出来,仿佛在欢迎那从西边驶来的一叶孤舟。

(3)新鲜喜悦

65.(1)不一定要;江岸一位老翁戴着青色的箬笠,披着绿色的蓑衣,冒着斜风细雨,悠然自得地垂钓,他被美丽的春景迷住了,连下了雨都不回家。

(2)表达了作者捕鱼时的愉快心情。

66.(1)采用第一人称来写便于表达作者的思想感情,读起来亲切、感人。

(2)我想对台湾人民说,我们一直在盼望你们回来,希望你们早日回归祖国的怀抱。

67.(1)王维在九月九日忆山东兄弟的异乡思念家乡亲人。

(2)思念亲人;慢;低缓;独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

68.(1)春晨无处不飞花;轻烟散入五侯家。

(2)春天的京城;皇帝御花园里的柳树。;这里用汉朝皇宫指唐朝皇宫。

(3)黄昏时,宫中传出御赐的烛火,轻烟散入了新封的王侯之家。寒食节禁火,然而受宠的宦者,却得到皇帝的特赐火烛,享有特权。

(4)爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。

69.(1)唐;白居易;野草;送别;诗人对友人的依依不舍

(2)离离

(3)野火烧不尽;春风吹又生

(4)侵;接;古道;荒城

(5)绵绵不尽的萋萋春草