广东省汕尾市陆河县2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省汕尾市陆河县2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 271.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 13:17:40 | ||

图片预览

文档简介

广东省汕尾市陆河县2023-2024学年七年级上学期期末考试历史试卷

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.《尚书 尧典》中记述了尧的功德、言行,其中有:“乃命義和,钦若吴昊天,历象日月星辰,敬授民时。”以下考古发现可以印证这段记载的是( )

A.浙江良渚发现的玉琮玉钺 B.陕西半坡出土的单鱼纹盆

C.山西陶寺发现的古观象台 D.甘肃临洮出土的青铜小刀

2.北京人遗址中发现了尖状器、刮削器、石锤、石砧等各种类型的石器,这些石器采用打制方法制作。这表明北京人( )

A.已经学会保存火种 B.生活于旧石器时代

C.产生了爱美的意识 D.生活于新石器时代

3.湖南澧县鸡叫城遗址(距今约5300~4000年)发现多处大型建筑台基,并发掘出体量巨大的谷糠堆积,以及以平行水渠分隔的稻田耕作区。可以推断该遗址原始居民的生产生活方式是( )

A.植物采集 B.狩猎动物 C.游牧渔猎 D.农耕定居

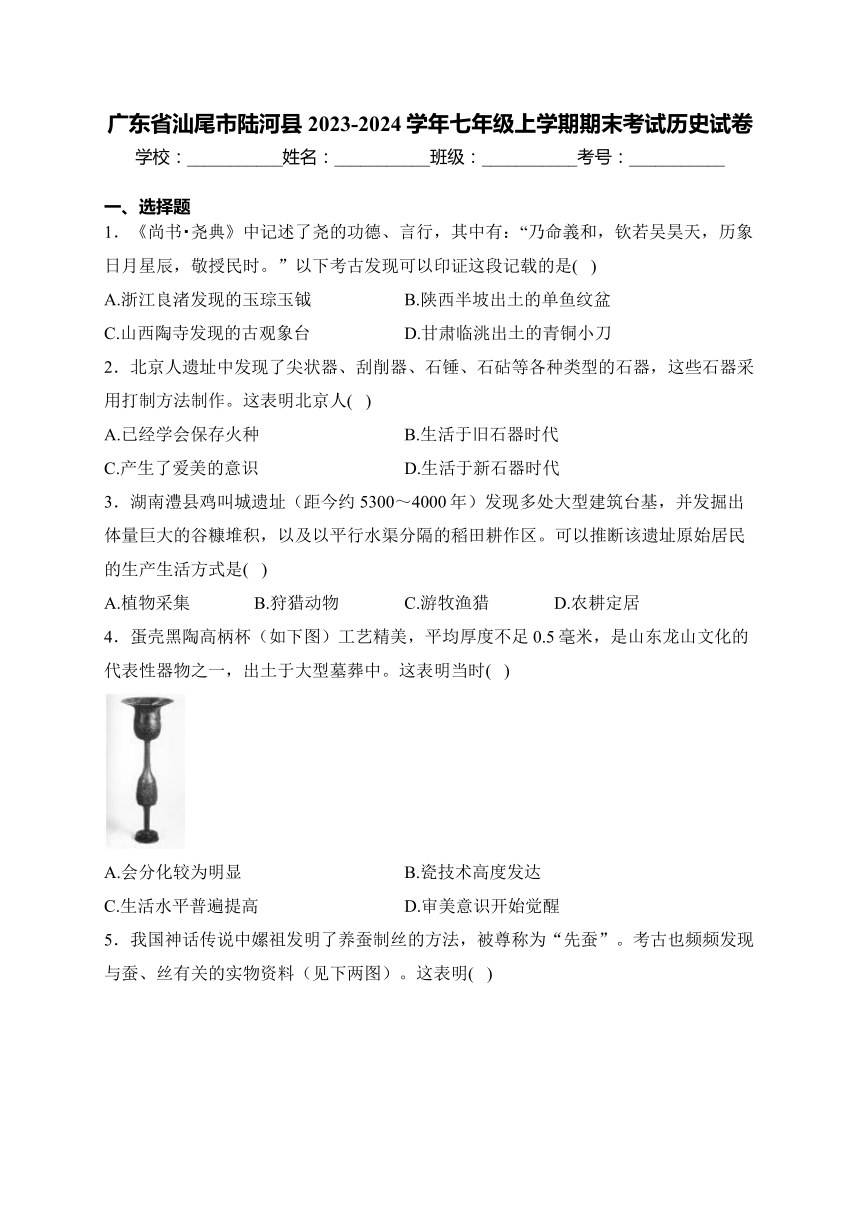

4.蛋壳黑陶高柄杯(如下图)工艺精美,平均厚度不足0.5毫米,是山东龙山文化的代表性器物之一,出土于大型墓葬中。这表明当时( )

A.会分化较为明显 B.瓷技术高度发达

C.生活水平普遍提高 D.审美意识开始觉醒

5.我国神话传说中嫘祖发明了养蚕制丝的方法,被尊称为“先蚕”。考古也频频发现与蚕、丝有关的实物资料(见下两图)。这表明( )

A.嫘祖养蚕抽丝是真实发生的 B.只有考古发现才能还原历史真相

C.神话传说中蕴含着历史信息 D.中国是世界上最早发明丝织品的

6.《礼记 礼运》中写道:“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。”材料反映的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.推恩令

7.《诗经》是我国第一部诗歌总集,其中收录了西周至春秋约十五个地区的民间歌曲,如《郑风》《齐风》《魏风》《卫风》《秦风》等,被称为十五国风。这反映了( )

A.推恩令的实施 B.天文历法高度发达

C.分封制的实行 D.政府鼓励艺术创作

8.“乐悬”是西周时钟磬的悬挂制度。据《周礼 春官》记载,天子可以四面悬挂编钟编磬,诸侯三面悬挂,卿大夫二面悬挂,士单面悬挂。这主要体现了西周时期( )

A.高度集权 B.法律严苛 C.等级分明 D.尊亲敬祖

9.甲骨文中的“舞”字表示一人手持兽尾或鸟羽起舞:“祭”字形似手持酒肉供奉神主;“车”字则将车轮、车辕、车衡表示出来。这说明甲骨文( )

楷书 舞 祭 车

甲骨文

A.是中国最早的文字 B.用于占卜吉凶

C.反映人们的生活方式 D.刻在龟甲兽骨上

10.《史记 周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(指一方诸侯之长)”。所反映的历史现象是( )

A.尊王攘夷 B.民族交融 C.百家争鸣 D.诸侯争霸

11.战国时期,秦国法律规定:斩敌一人之首,赐爵一级,这就是“首级”一词的由来。商鞅变法中与该词有关的措施是( )

A.奖励耕织 B.废除井田制 C.奖励军功 D.统一度量衡

12.李冰父子注重选择高山与平原的交接处,充分利用地势和河道来修建都江堰,坚持“乘势利导、因时制宜”的治水原则。这一做法体现了( )

A.工程设计巧妙美观 B.治水思想文化传承

C.工程难度前所未有 D.人与自然和谐共存

13.战国时期列国之间的战争以“强兵并敌”为原则,以夺取对方国土、人口和财富为目标,战争规模也在不断扩大。这说明战国时期( )

A.出现了民族交融 B.以兼并战争为主 C.诸侯国争相称霸 D.分封制开始瓦解

14.表格中的言论反映出孔子主张( )

言论 出处

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。 《论语 为政》

道之以政,齐之以刑,民免而无耻:道之以德,齐之以礼,有耻且格。

A.以德治国 B.民贵君轻 C.无为而治 D.依法治国

15.成语是中华历史文化中的一块瑰宝,很多成语源自于战国时期诸子百家思想。下列成语最能反映道家思想的是( )

A.当仁不让 B.祸福相依 C.公私分明 D.百战不殆

16.秦始皇是中国历史上的第一个皇帝,有人称他为“千古一帝”,也有人说他是暴君,对于他的功过,褒贬不一。下列不属于秦始皇历史功绩的是( )

A.开凿灵渠 B.创立中央集权制度

C.焚书坑儒 D.统一文字、度量衡

17.陈胜、吴广在起义时喊出了“天下苦秦久矣”的口号,西汉文学家贾谊也在《过秦论》中评价秦朝“仁义不施而攻守之势异也”。从这些历史信息中,可以看出秦末农民大起义的根本原因是( )

A.沉重的赋税 B.边疆战乱不断 C.秦朝的暴政 D.自然灾害频发

18.西汉建立之初,田地荒芜,人口锐减,人民流离失所。到了文景时期,人民生活安定,国家库存的粮食和铜钱非常充盈。短短几十年间社会经济迅速恢复,这得益于( )

A.实施盐铁专卖 B.休养生息政策 C.击退匈奴袭扰 D.推崇儒家学说

19.公元89年,年仅十岁的汉和帝即位,政权落入皇太后窦氏与其兄窦宪之手。此后窦氏专权引起朝野不满,公元92年和帝与宦官郑众等人合力诛灭窦氏,郑众因功封侯,参与朝政。这说明东汉末年( )

A.皇权逐步得到加强 B.社会矛盾不断加剧

C.外戚宦官交替专权 D.地方豪强势力强大

20.北宋朱或在《萍州可谈》中提道:“汉威令行于西北,故西北呼中国为汉”,说明了汉朝与西北地区的关系。与此相关的历史事件是( )

A.尊崇儒家学说 B.实行“推恩令” C.张骞出使西域 D.中央收归铸币权

21.西安何家村唐代窖藏里曾出土东罗马金币和西亚的玛瑙杯等文物。位于中亚的阿富汗也曾出土西汉铜镜,铜镜上面有汉字铭文。对此现象较为合理的解释是( )

A.丝绸之路加强中外交流 B.西域各国仰慕中华文化

C.汉朝科学技术领先世界 D.中外手工艺品审美趋同

22.新疆自古就是中国领土。汉朝时期人们把包括新疆天山南北的广大地区称为西域。新疆地区正式纳入中国版图开始于( )

A.汉与匈奴和亲 B.西域都护的设置 C.班超出使西域 D.丝绸之路的开通

23.中国的传统医学有着悠久历史,东汉末年一位名医开创了中医临床理论体系,他医术精湛,被后世称为“医圣”,他的医学著作是( )

A.《黄帝内经》 B.《齐民要术》 C.《九章算术》 D.《伤寒杂病论》

24.西汉史学家司马迁所著《史记》,是中国古代第一部纪传体通史,对中国史学发展产生了深远的影响。在该书中无法查阅到的史事是( )

A.黄帝大战蚩尤 B.商鞅立木为信 C.项羽破釜沉舟 D.西晋八王之乱

25.东汉以后,随着佛教传播开来,佛经中的一些用语也逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“皆大欢喜”“世界”“忏悔”等。这说明佛教( )

A.主张众生平等 B.对中国文化影响深远

C.起源中国本土 D.得到统治阶级的扶持

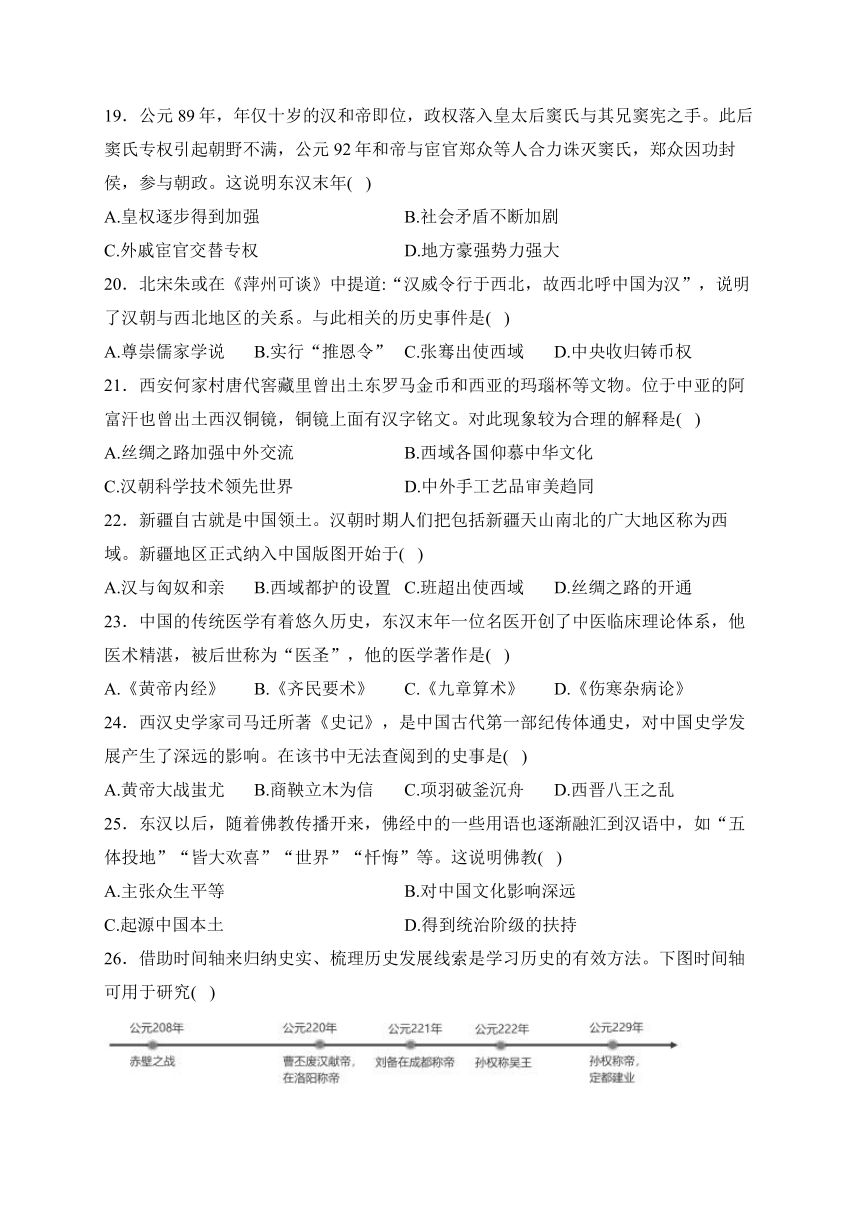

26.借助时间轴来归纳史实、梳理历史发展线索是学习历史的有效方法。下图时间轴可用于研究( )

A.三国鼎立的形成过程 B.曹操统一北方的进程

C.三国归晋的演变过程 D.东汉末年的军阀割据

27.东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂,北方游牧民族不断内迁。内迁的各族人民与汉人错居杂处,加强了民族间的交流与交往。由此可知这个时期的特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.社会动荡与争霸称雄 D.统一多民族国家建立

28.以下三个史实的共同作用是( )

①三国时期,孙吴政权开发江东,造船业发达,发展海外贸易

②西晋末年,大批北方人民为躲避战祸南下,带来大量劳动力和先进生产技术

③东晋在淝水之战成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定

A.促进江南地区开发 B.增强北方军事实力

C.加速北方民族交融 D.有利于国家的统一

29.华罗庚在评价我国古代一位科学家时提道:“他将圆周率算到了小数点后七位,是当时世界最精确的圆周率数值,而他创造的‘密率’闻名于世。”这位科学家是( )

A.司马迁 B.张仲景 C.贾思勰 D.祖冲之

30.下列有关魏晋南北朝文化艺术作品评价正确的是( )

选项 作品 评价

A 钟繇的《宣示表》 继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统

B 王義之的《兰亭集序》 被称为“天下第一行书”

C 顾恺之的《洛神赋图》 成功地塑造了不同身份的宫廷妇女形象

D 山西大同的云冈石窟 在中国绘画史上具有划时代的意义

A.A B.B C.C D.D

二、材料题

31.秦汉是我国统一多民族封建国家建立和早期发展的时期。阅读材料,回答问题。

材料一:

里耶秦简 “迁陵(县)以邮行洞庭(郡)”简。里耶秦简中有“洞庭郡司马”“今迁陵廿五年为县”的记载。 《史记 秦始皇本纪》节选:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民日“黔首”。

材料二:

史料内容 出处

(诸侯国)大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭(超越)于天子。 《史记 诸侯王年表序》

富商大贾……冶铸煮盐,财或累(累积)万金,而不佐(帮助)国家之急,黎民重困。 《史记 平准书》

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统。 《汉书 董仲舒传》

材料三:秦汉时期是一个具有里程碑意义的时代。 秦汉时期的“大一统”思想一经形成,便源远流长、根深蒂固,成为中国几千年社会意识形态和历史发展的主流。在“大一统”思想的影响下,每次分裂之后随之而来都是更高度的统一与中央集权,最终形成了中华民族多元一体的发展格局。

——段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)指出材料一中的两则史料哪一则是第一手史料。提取两则史料中可以互相印证的信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西汉初期中央政府面临的问题,并指出汉武帝采取的应对措施。

(3)依据材料三及所学知识,谈谈秦汉“大一统”思想的影响。

32.中华文明多元融汇与大一统,是我国统一多民族国家发展的显著特征。阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二:这个时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三:拓跋鲜卑主动放弃本民族文化成分的认同而转化成对部分汉文化的认同,进而达到对中国的认同,通过吸收汉文化对自身文化也进行了改造与更新,深刻影响了当时和后世的政治格局和历史进程。同时,汉文化也因有了新文化的注入,内涵得到了扩充和更新,新的文化体系生机勃勃,为鲜汉民族共同体提供了一个全新的文化起点。

——摘编自杨伟笑《北魏平城时期鲜卑文化与汉文化交融研究》

(1)指出材料一所反映的历史发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的特点。

(3)指出材料三所提到的历史事件。结合所学知识,分析其历史意义。

33.科学技术是第一生产力。我国古代科技卓有成就,体现了先民的智慧。阅读材料,回答问题。

编号 项目 说明

(1)春秋铁农具 湖南、河南、江苏等地的春秋时期墓葬中,发掘出一批铁制农具。

(2)战国都江堰 都江堰是综合性水利枢纽工程,具有防洪、灌溉、水运等多方面功能。

(3)西汉纸本地图 考古学家在陕西西安、甘肃天水和敦煌等地多次发现西汉时期的麻纸,有的上面还有文字树地图。

(4)《齐民要术》书影 《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。其中《种谷》篇写道:“顺天时,量地利,则用カ少而成功多。任情返道,劳而无获。”

(1)从材料中任选一项展开论述,说明科技对社会生产性生活的促进作用。(要求:史实准确,条理清晰,表述合理。)

(2)结合所学知识,分析推动科技发展的因素。

参考答案

1.答案:C

解析:根据材料“乃命袭和,钦若昊天,历象日月星辰,敬投民时”可知,材料记载了尧命令袭和制定历法,以指导农业生产,因此山西陶寺发现的古观象台可以印证这段记载,C项正确;浙江良渚发现的玉琼玉钱是玉器,与材料不符,排除A项;陕西半坡出土的单鱼纹盆是陶器,与材料不符,排除B项;甘肃临西出土的青铜小刀是青铜器,与材料不符,排除D项。故选C项。

2.答案:B

解析:根据材料“北京人遗址中发现了尖状器、刮削器、石锤、石砧等各种类型的石器,这些石方法制作”可知,北京人使用的工具是打制石器,说明北京人生活于旧石器时代,B项正确;材料没有涉及火的使用,排除A项;材料没有涉及爱美意识,排除C项;材料没有涉及农业的发展,排除D项。故选B项。

3.答案:D

解析:根据材料“发现多处大型建筑台基,并发掘出体量巨大的谷标堆积,以及以平行水渠分隔的稻田耕作区”可知,该遗址原始居民的生产生活方式是农耕定居,D项正确;植物采集、狩猎动物、游牧渔猎均不符合材料信息,排除ABC项。故选D项。

4.答案:A

解析:A.根据材料“平均厚度不足0.5毫米,是山东龙山文化的代表性器物之一,出土于大型基葬中”可知龙山文化时期,出现了大型墓葬,这说明当时社会分化较为明显,故A正确;B.制瓷技术高度发达是在宋元时期,故B错误;C.材料无法体现生活水平普遍提高,故C错误;D.材料无法体现审美意识开始觉醒,故D错误。

5.答案:C

解析:

6.答案:B

解析:

7.答案:C

解析:根据材料“《诗经》是我国第一部诗歌总集,其中收录了西周至春秋约十五个地区的民间歌曲,如《郑风》、《齐风》、《魏风》、《卫风》、《秦风》等,被称为十五国风”可知,《诗经》中的十五国风反映了西周至春秋时期十五个地区的民间歌曲,这些地区都是西周分封制下的诸侯国,C项正确;推恩令是汉武帝时期的政策,排除A项;材料没有涉及天文历法,排除B项;材料没有体现政府鼓励艺术创作,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:根据材料“天子可以四面悬挂编钟编馨,诸侯三面悬挂,卿大夫二面悬挂,士单面悬挂”可知,西周时期,不同的等级悬挂钟磐的数量不同,这体现了西周时期等级分明,C项正确;西周时期尚未实现高度集权,排除A项;材料未涉及法律严苛,排除B项;材料未体现尊亲敬祖,排除D项。故选C项。

9.答案:C

解析:

10.答案:D

解析:A.尊王攘夷是齐桓公争霸的口号,材料中没有体现,故A错误;B.材料中没有涉及民族交融的内容,故B错误;C.百家争鸣是春秋战国时期的思想解放运动,材料中没有体现,故C错误;D.材料中“周室衰微,诸侯独立,皆自称为侯王”,说明周王室衰微,诸侯独立,实力强大的诸侯开始称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位,故D正确。

11.答案:C

解析:A.奖励耕织是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故A错误;B.废除井田制是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故B错误;C.商鞅变法中规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”相符,故C正确;D.统一度量衡是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故D错误。

12.答案:D

解析:A.材料中没有体现工程设计巧妙美观,故A错误。B.材料中没有体现治水思想文化传承,故B错误。C.材料中没有体现工程难度前所未有,故C错误,D.根据材料“李冰父子注重选择高山与平原的交接处,充分利用地势和河道来修建都江堰,坚持‘乘势利导、因时制宜’的治水原则”可知,李冰父子在修建都江堰时,充分利用地势和河道,坚持“乘势利导、因时制宜”的治水原则,体现了人与自然和谐共存,故D正确。

13.答案:B

解析:根据材料“战国时期列国之间的战争以‘强兵并敌’为原则,以夺取对方国土,人口和财富为目标,战争规模也在不断扩大”可知,战国时期的战争以兼并战争为主,B项正确;材料没有体现民族交融,排除A项;材料没有体现诸侯国争相称霸,排除C项;材料没有体现分封制开始瓦解,排除D项。故答案为B。

14.答案:A

解析:

15.答案:B

解析:A、当仁不让是儒家思想,强调的是以仁为任,敢于担当,不推诿,不辞让,故A错误B、祸福相依是道家思想,强调的是祸与福是相互依存、相互转化的,故B正确C、公私分明是儒家思想,强调的是公和私的区别,故C错误D、百战不殆是兵家思想,强调的是作战时要掌握战机,不可冒进,故D错误。

16.答案:C

解析:A.秦始皇派兵开凿灵渠,沟通了湘江和漓江,便利了南北的水运交通,这是秦始皇的历史功绩,故A错误;B.秦始皇统一六国后,创立了一套中央集权制度,在中央设丞相、太尉、御史大夫,在地方推行郡县制,这是秦始皇的历史功绩,故B错误;C.t秦始皇为了加强想想控制,实行焚书坑儒,给中国古代文化造成重大损失,这是秦始皇的历史过错,故C正确;D.t秦始皇统一文字为小篆,统一度量衡,这是秦始皇的历史功绩,故D错误。

17.答案:C

解析:根据材料“天下苦秦久矣”“仁义不施而攻守之势异也”可知,秦末农民大起义的根本原因是秦朝的暴政,C项正确;沉重的赋税是秦朝暴政的表现之一,排除A项;边疆战乱不断、自然灾害频发不是秦末农民大起义的根本原因,排除BD项。故选C项。

18.答案:B

解析:根据所学知识可知,西汉建立初,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,到了文景时期,人民生活安定,国家库存的粮食和铜钱非常充盈B项正确;汉武帝实施盐铁专卖,排除A项;汉武帝击退匈奴袭扰,排除C项;汉武帝推崇儒家学说,排除D项。故选B项。

19.答案:C

解析:材料反映了东汉末年外戚专权引起朝野不满,皇帝与宦官联合诛灭外戚,宦官又参与朝政,这说明东汉末年外戚宦官交替专权,故C符合题意;材料反映了东汉末年外戚宦官交替专权,说明皇权逐渐削弱,故排除A;材料反映的是东汉末年外戚宦官交替专权,没有体现社会矛盾不断加剧、地方豪强势力强大,故排除BD。

20.答案:C

解析:根据材料“汉威令行于西北,故西北呼中国为汉”可知,汉朝的威名在西北地区传播,西北地区的人称中国为汉,这说明汉朝与西北地区的关系密切,结合所学可知,张骞出使西域,促进了汉朝与西北地区的经济文化交流,C项正确;尊崇儒家学说是汉武帝在思想文化方面的措施,与材料主旨不符,排除A项实行“推恩令”是汉武帝在政治方面的措施,与材料主旨不符,排除B项;中央收归铸币权是汉武帝在经济方面的措施,与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

21.答案:A

解析:根据材料“西安何家村唐代容藏里曾出土东罗马金币和西亚的玛瑙杯等文物。位于中亚的阿富汗也曾出土西汉铜镜,铜镜上面有汉字铭文”可知,中国出现了外国的文物,外国也出现了中国的文物,这说明丝绸之路加强中外交流,A项正确;材料不仅仅体现了西域各国仰慕中华文化,还体现了中国对外国文化的接受,排除B项;材料没有体现汉朝科学技术领先世界,排除C项;材料没有体现中外手工艺品审美趋同,排除D项。故选A项。

22.答案:B

解析:结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,B项正确;汉与匈奴和亲,是汉朝对匈奴的政策,排除A项;班超出使西域,是东汉时期,排除C项;丝绸之路的开通,是西汉时期,排除D项。故选B项。

23.答案:D

解析:A.《黄帝内经》是中医学的奠基之作,奠定了中医理论基础,被称为医之始祖,不符合题意,故A错误;B.《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农学著作,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存最早的一部完整的农书,不符合题意,故B错误;C.《本草纲目》是明朝伟大的医药学家李时珍为修改古代医书的错误而编,他以毕生精力,亲历实践,广收博采,实地考察,对本草学进行了全面的整理总结,历时29年编成,24年问增补完成,不符合题意,故C错误;D.《伤寒杂病论》是中国传统医学著作之一,历代医家对之推崇备至,赞警有加,至今是中国中医院校开设的主要基础课程之一,中医学习的源泉,作者是张仲景,故D正确。

24.答案:D

解析:根据所学知识可知,《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史事,是我国第一部纪传体通史。黄帝大战蚩尤发生在黄帝时期,商鞅立木为信发生在战国时期,项羽破釜沉舟发生在秦朝末年,西晋八王之乱发生在西晋时期,所以在《史记》中无法查阅到的史事是西晋八王之乱,D项符合题意;由此分析ABC三项均不符合题意,排除这三项。故选D项。

25.答案:B

解析:A.佛教主张众生平等,但材料中没有体现,故A错误;B.佛教传入中国后,佛教用语逐渐融汇到汉语中,说明佛教对中国文化影响深远,故B正确;C.佛教起源于古印度,故C错误;D.材料中没有体现佛教得到统治阶级的扶持,故D错误。

26.答案:A

解析:

27.答案:B

解析:根据材料“多个政权并立,政局纷乱复杂,北方游牧民族不断内迁。内迁的民与汉人错居杂处,加强了民族间的交流与交往”可知,东晋、南北朝时期,政权分立,民族交融,B项正确;早期国家与社会变革是夏商周时期的特征,排除A项;社会动荡与争霸称雄是春秋战国时期的特征,排除C项;统一多民族国家建立是秦汉时期的特征,排除D项。故选B项。

28.答案:A

解析:根据所学知识可知,三国时期,孙吴政权开发江东,造船业发达,发展海外贸易,促进了江南地区的开发;西晋末年,大批北方人民为躲避战祸南下,带来大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发;东晋在肥水之战成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定,促进了江南地区的开发,所以A项符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有增强北方军事实力,所以B项不符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有加速北方民族交融,所以C项不符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有有利于国家的统一,所以D项不符合题意;故本题答案为A。

29.答案:D

解析:

30.答案:B

解析:

31.答案:(1)里耶秦简。信息:秦朝实行郡县制。

(2)诸侯国势力膨胀威胁中央,实施推恩令;财富集中于少数人于国无益且百姓穷困,推行盐铁官营;社会思想纷繁不统一,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)影响:有利于巩固统一,加强中央集权;促进中华民族多元一体的发展格局的形成。

32.答案:(1)趋势:民族交融。

(2)特点:方式多样;内容以少数民族汉化为主;汉族与少数民族相互学习(或者:胡汉观念淡化,民族隔阂逐渐减少)等等。

(3)事件:北魏孝文帝改革。意义:促进了民族交融;增强了北魏的实力;促使中华文化多元化发展;为隋唐时期统一多民族国家的繁荣和发展奠定基础。等等。

33.答案:(1)示例:编号2都江堰。都江堰是战国时秦国李冰父子主持修建的水利工程。能发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,体现了我国古代人民的智慧。都江堰推动了当地农业的发展,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(2)因素:生产力的发展;统治者的支持;生产生活的需要;前人经验的积累等等。

解析:(1)根据材料一的信息,我选择春秋铁农具的出现。作用:结合所学知识,春秋战国时期铁农具的出现,提高了农业生产力,提升了生产效率,促进农业发展,一定程度改善农民生活;大量荒地开垦,促进了井田制瓦解和土地私有制产生;农业发展也为手工业商业发展提供条件。

(2)结合所学知识可知,推动科技发展的因素有:经济发展,政治保障,思想的解放,社会生产的需求等。

学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

一、选择题

1.《尚书 尧典》中记述了尧的功德、言行,其中有:“乃命義和,钦若吴昊天,历象日月星辰,敬授民时。”以下考古发现可以印证这段记载的是( )

A.浙江良渚发现的玉琮玉钺 B.陕西半坡出土的单鱼纹盆

C.山西陶寺发现的古观象台 D.甘肃临洮出土的青铜小刀

2.北京人遗址中发现了尖状器、刮削器、石锤、石砧等各种类型的石器,这些石器采用打制方法制作。这表明北京人( )

A.已经学会保存火种 B.生活于旧石器时代

C.产生了爱美的意识 D.生活于新石器时代

3.湖南澧县鸡叫城遗址(距今约5300~4000年)发现多处大型建筑台基,并发掘出体量巨大的谷糠堆积,以及以平行水渠分隔的稻田耕作区。可以推断该遗址原始居民的生产生活方式是( )

A.植物采集 B.狩猎动物 C.游牧渔猎 D.农耕定居

4.蛋壳黑陶高柄杯(如下图)工艺精美,平均厚度不足0.5毫米,是山东龙山文化的代表性器物之一,出土于大型墓葬中。这表明当时( )

A.会分化较为明显 B.瓷技术高度发达

C.生活水平普遍提高 D.审美意识开始觉醒

5.我国神话传说中嫘祖发明了养蚕制丝的方法,被尊称为“先蚕”。考古也频频发现与蚕、丝有关的实物资料(见下两图)。这表明( )

A.嫘祖养蚕抽丝是真实发生的 B.只有考古发现才能还原历史真相

C.神话传说中蕴含着历史信息 D.中国是世界上最早发明丝织品的

6.《礼记 礼运》中写道:“今大道既隐,天下为家。各亲其亲,各子其子,货力为己。”材料反映的制度是( )

A.禅让制 B.世袭制 C.郡县制 D.推恩令

7.《诗经》是我国第一部诗歌总集,其中收录了西周至春秋约十五个地区的民间歌曲,如《郑风》《齐风》《魏风》《卫风》《秦风》等,被称为十五国风。这反映了( )

A.推恩令的实施 B.天文历法高度发达

C.分封制的实行 D.政府鼓励艺术创作

8.“乐悬”是西周时钟磬的悬挂制度。据《周礼 春官》记载,天子可以四面悬挂编钟编磬,诸侯三面悬挂,卿大夫二面悬挂,士单面悬挂。这主要体现了西周时期( )

A.高度集权 B.法律严苛 C.等级分明 D.尊亲敬祖

9.甲骨文中的“舞”字表示一人手持兽尾或鸟羽起舞:“祭”字形似手持酒肉供奉神主;“车”字则将车轮、车辕、车衡表示出来。这说明甲骨文( )

楷书 舞 祭 车

甲骨文

A.是中国最早的文字 B.用于占卜吉凶

C.反映人们的生活方式 D.刻在龟甲兽骨上

10.《史记 周本纪》记载:“平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯(指一方诸侯之长)”。所反映的历史现象是( )

A.尊王攘夷 B.民族交融 C.百家争鸣 D.诸侯争霸

11.战国时期,秦国法律规定:斩敌一人之首,赐爵一级,这就是“首级”一词的由来。商鞅变法中与该词有关的措施是( )

A.奖励耕织 B.废除井田制 C.奖励军功 D.统一度量衡

12.李冰父子注重选择高山与平原的交接处,充分利用地势和河道来修建都江堰,坚持“乘势利导、因时制宜”的治水原则。这一做法体现了( )

A.工程设计巧妙美观 B.治水思想文化传承

C.工程难度前所未有 D.人与自然和谐共存

13.战国时期列国之间的战争以“强兵并敌”为原则,以夺取对方国土、人口和财富为目标,战争规模也在不断扩大。这说明战国时期( )

A.出现了民族交融 B.以兼并战争为主 C.诸侯国争相称霸 D.分封制开始瓦解

14.表格中的言论反映出孔子主张( )

言论 出处

为政以德,譬如北辰,居其所而众星共之。 《论语 为政》

道之以政,齐之以刑,民免而无耻:道之以德,齐之以礼,有耻且格。

A.以德治国 B.民贵君轻 C.无为而治 D.依法治国

15.成语是中华历史文化中的一块瑰宝,很多成语源自于战国时期诸子百家思想。下列成语最能反映道家思想的是( )

A.当仁不让 B.祸福相依 C.公私分明 D.百战不殆

16.秦始皇是中国历史上的第一个皇帝,有人称他为“千古一帝”,也有人说他是暴君,对于他的功过,褒贬不一。下列不属于秦始皇历史功绩的是( )

A.开凿灵渠 B.创立中央集权制度

C.焚书坑儒 D.统一文字、度量衡

17.陈胜、吴广在起义时喊出了“天下苦秦久矣”的口号,西汉文学家贾谊也在《过秦论》中评价秦朝“仁义不施而攻守之势异也”。从这些历史信息中,可以看出秦末农民大起义的根本原因是( )

A.沉重的赋税 B.边疆战乱不断 C.秦朝的暴政 D.自然灾害频发

18.西汉建立之初,田地荒芜,人口锐减,人民流离失所。到了文景时期,人民生活安定,国家库存的粮食和铜钱非常充盈。短短几十年间社会经济迅速恢复,这得益于( )

A.实施盐铁专卖 B.休养生息政策 C.击退匈奴袭扰 D.推崇儒家学说

19.公元89年,年仅十岁的汉和帝即位,政权落入皇太后窦氏与其兄窦宪之手。此后窦氏专权引起朝野不满,公元92年和帝与宦官郑众等人合力诛灭窦氏,郑众因功封侯,参与朝政。这说明东汉末年( )

A.皇权逐步得到加强 B.社会矛盾不断加剧

C.外戚宦官交替专权 D.地方豪强势力强大

20.北宋朱或在《萍州可谈》中提道:“汉威令行于西北,故西北呼中国为汉”,说明了汉朝与西北地区的关系。与此相关的历史事件是( )

A.尊崇儒家学说 B.实行“推恩令” C.张骞出使西域 D.中央收归铸币权

21.西安何家村唐代窖藏里曾出土东罗马金币和西亚的玛瑙杯等文物。位于中亚的阿富汗也曾出土西汉铜镜,铜镜上面有汉字铭文。对此现象较为合理的解释是( )

A.丝绸之路加强中外交流 B.西域各国仰慕中华文化

C.汉朝科学技术领先世界 D.中外手工艺品审美趋同

22.新疆自古就是中国领土。汉朝时期人们把包括新疆天山南北的广大地区称为西域。新疆地区正式纳入中国版图开始于( )

A.汉与匈奴和亲 B.西域都护的设置 C.班超出使西域 D.丝绸之路的开通

23.中国的传统医学有着悠久历史,东汉末年一位名医开创了中医临床理论体系,他医术精湛,被后世称为“医圣”,他的医学著作是( )

A.《黄帝内经》 B.《齐民要术》 C.《九章算术》 D.《伤寒杂病论》

24.西汉史学家司马迁所著《史记》,是中国古代第一部纪传体通史,对中国史学发展产生了深远的影响。在该书中无法查阅到的史事是( )

A.黄帝大战蚩尤 B.商鞅立木为信 C.项羽破釜沉舟 D.西晋八王之乱

25.东汉以后,随着佛教传播开来,佛经中的一些用语也逐渐融汇到汉语中,如“五体投地”“皆大欢喜”“世界”“忏悔”等。这说明佛教( )

A.主张众生平等 B.对中国文化影响深远

C.起源中国本土 D.得到统治阶级的扶持

26.借助时间轴来归纳史实、梳理历史发展线索是学习历史的有效方法。下图时间轴可用于研究( )

A.三国鼎立的形成过程 B.曹操统一北方的进程

C.三国归晋的演变过程 D.东汉末年的军阀割据

27.东晋、南北朝时期,多个政权并立,政局纷乱复杂,北方游牧民族不断内迁。内迁的各族人民与汉人错居杂处,加强了民族间的交流与交往。由此可知这个时期的特征是( )

A.早期国家与社会变革 B.政权分立与民族交融

C.社会动荡与争霸称雄 D.统一多民族国家建立

28.以下三个史实的共同作用是( )

①三国时期,孙吴政权开发江东,造船业发达,发展海外贸易

②西晋末年,大批北方人民为躲避战祸南下,带来大量劳动力和先进生产技术

③东晋在淝水之战成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定

A.促进江南地区开发 B.增强北方军事实力

C.加速北方民族交融 D.有利于国家的统一

29.华罗庚在评价我国古代一位科学家时提道:“他将圆周率算到了小数点后七位,是当时世界最精确的圆周率数值,而他创造的‘密率’闻名于世。”这位科学家是( )

A.司马迁 B.张仲景 C.贾思勰 D.祖冲之

30.下列有关魏晋南北朝文化艺术作品评价正确的是( )

选项 作品 评价

A 钟繇的《宣示表》 继承了秦汉以来我国雕塑艺术的优良传统

B 王義之的《兰亭集序》 被称为“天下第一行书”

C 顾恺之的《洛神赋图》 成功地塑造了不同身份的宫廷妇女形象

D 山西大同的云冈石窟 在中国绘画史上具有划时代的意义

A.A B.B C.C D.D

二、材料题

31.秦汉是我国统一多民族封建国家建立和早期发展的时期。阅读材料,回答问题。

材料一:

里耶秦简 “迁陵(县)以邮行洞庭(郡)”简。里耶秦简中有“洞庭郡司马”“今迁陵廿五年为县”的记载。 《史记 秦始皇本纪》节选:分天下以为三十六郡,郡置守、尉、监。更名民日“黔首”。

材料二:

史料内容 出处

(诸侯国)大者或五六郡,连城数十,置百官宫观,僭(超越)于天子。 《史记 诸侯王年表序》

富商大贾……冶铸煮盐,财或累(累积)万金,而不佐(帮助)国家之急,黎民重困。 《史记 平准书》

今师异道,人异论,百家殊方,指意不同,是以上亡(无)以持一统。 《汉书 董仲舒传》

材料三:秦汉时期是一个具有里程碑意义的时代。 秦汉时期的“大一统”思想一经形成,便源远流长、根深蒂固,成为中国几千年社会意识形态和历史发展的主流。在“大一统”思想的影响下,每次分裂之后随之而来都是更高度的统一与中央集权,最终形成了中华民族多元一体的发展格局。

——段红云《秦汉统一多民族国家的建立对中国各民族形成与发展的意义》

(1)指出材料一中的两则史料哪一则是第一手史料。提取两则史料中可以互相印证的信息。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西汉初期中央政府面临的问题,并指出汉武帝采取的应对措施。

(3)依据材料三及所学知识,谈谈秦汉“大一统”思想的影响。

32.中华文明多元融汇与大一统,是我国统一多民族国家发展的显著特征。阅读材料,回答问题。

材料一:

材料二:这个时期的民族融合,从方式上看,既有各族人民在友好交往中的相互影响,又有统治者的主动政策,还有在血与火的民族斗争中的附带同化。在内容上,汉族影响少数民族是主流,但少数民族在与汉族融合的同时,也带来了他们的优秀思想文化,如胡乐、胡舞、胡饼、尊重妇女的意识、胡汉之别观念的淡化等,给汉族文化输入了新鲜血液。

——摘编自朱绍侯《中国古代史》

材料三:拓跋鲜卑主动放弃本民族文化成分的认同而转化成对部分汉文化的认同,进而达到对中国的认同,通过吸收汉文化对自身文化也进行了改造与更新,深刻影响了当时和后世的政治格局和历史进程。同时,汉文化也因有了新文化的注入,内涵得到了扩充和更新,新的文化体系生机勃勃,为鲜汉民族共同体提供了一个全新的文化起点。

——摘编自杨伟笑《北魏平城时期鲜卑文化与汉文化交融研究》

(1)指出材料一所反映的历史发展趋势。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括魏晋南北朝时期民族交融的特点。

(3)指出材料三所提到的历史事件。结合所学知识,分析其历史意义。

33.科学技术是第一生产力。我国古代科技卓有成就,体现了先民的智慧。阅读材料,回答问题。

编号 项目 说明

(1)春秋铁农具 湖南、河南、江苏等地的春秋时期墓葬中,发掘出一批铁制农具。

(2)战国都江堰 都江堰是综合性水利枢纽工程,具有防洪、灌溉、水运等多方面功能。

(3)西汉纸本地图 考古学家在陕西西安、甘肃天水和敦煌等地多次发现西汉时期的麻纸,有的上面还有文字树地图。

(4)《齐民要术》书影 《齐民要术》一书总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。其中《种谷》篇写道:“顺天时,量地利,则用カ少而成功多。任情返道,劳而无获。”

(1)从材料中任选一项展开论述,说明科技对社会生产性生活的促进作用。(要求:史实准确,条理清晰,表述合理。)

(2)结合所学知识,分析推动科技发展的因素。

参考答案

1.答案:C

解析:根据材料“乃命袭和,钦若昊天,历象日月星辰,敬投民时”可知,材料记载了尧命令袭和制定历法,以指导农业生产,因此山西陶寺发现的古观象台可以印证这段记载,C项正确;浙江良渚发现的玉琼玉钱是玉器,与材料不符,排除A项;陕西半坡出土的单鱼纹盆是陶器,与材料不符,排除B项;甘肃临西出土的青铜小刀是青铜器,与材料不符,排除D项。故选C项。

2.答案:B

解析:根据材料“北京人遗址中发现了尖状器、刮削器、石锤、石砧等各种类型的石器,这些石方法制作”可知,北京人使用的工具是打制石器,说明北京人生活于旧石器时代,B项正确;材料没有涉及火的使用,排除A项;材料没有涉及爱美意识,排除C项;材料没有涉及农业的发展,排除D项。故选B项。

3.答案:D

解析:根据材料“发现多处大型建筑台基,并发掘出体量巨大的谷标堆积,以及以平行水渠分隔的稻田耕作区”可知,该遗址原始居民的生产生活方式是农耕定居,D项正确;植物采集、狩猎动物、游牧渔猎均不符合材料信息,排除ABC项。故选D项。

4.答案:A

解析:A.根据材料“平均厚度不足0.5毫米,是山东龙山文化的代表性器物之一,出土于大型基葬中”可知龙山文化时期,出现了大型墓葬,这说明当时社会分化较为明显,故A正确;B.制瓷技术高度发达是在宋元时期,故B错误;C.材料无法体现生活水平普遍提高,故C错误;D.材料无法体现审美意识开始觉醒,故D错误。

5.答案:C

解析:

6.答案:B

解析:

7.答案:C

解析:根据材料“《诗经》是我国第一部诗歌总集,其中收录了西周至春秋约十五个地区的民间歌曲,如《郑风》、《齐风》、《魏风》、《卫风》、《秦风》等,被称为十五国风”可知,《诗经》中的十五国风反映了西周至春秋时期十五个地区的民间歌曲,这些地区都是西周分封制下的诸侯国,C项正确;推恩令是汉武帝时期的政策,排除A项;材料没有涉及天文历法,排除B项;材料没有体现政府鼓励艺术创作,排除D项。故选C项。

8.答案:C

解析:根据材料“天子可以四面悬挂编钟编馨,诸侯三面悬挂,卿大夫二面悬挂,士单面悬挂”可知,西周时期,不同的等级悬挂钟磐的数量不同,这体现了西周时期等级分明,C项正确;西周时期尚未实现高度集权,排除A项;材料未涉及法律严苛,排除B项;材料未体现尊亲敬祖,排除D项。故选C项。

9.答案:C

解析:

10.答案:D

解析:A.尊王攘夷是齐桓公争霸的口号,材料中没有体现,故A错误;B.材料中没有涉及民族交融的内容,故B错误;C.百家争鸣是春秋战国时期的思想解放运动,材料中没有体现,故C错误;D.材料中“周室衰微,诸侯独立,皆自称为侯王”,说明周王室衰微,诸侯独立,实力强大的诸侯开始称霸,操控政治局面,实际上取代了周天子的地位,故D正确。

11.答案:C

解析:A.奖励耕织是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故A错误;B.废除井田制是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故B错误;C.商鞅变法中规定奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”相符,故C正确;D.统一度量衡是商鞅变法中的经济措施,与题干中的“斩敌一人之首,赐爵一级”不符,故D错误。

12.答案:D

解析:A.材料中没有体现工程设计巧妙美观,故A错误。B.材料中没有体现治水思想文化传承,故B错误。C.材料中没有体现工程难度前所未有,故C错误,D.根据材料“李冰父子注重选择高山与平原的交接处,充分利用地势和河道来修建都江堰,坚持‘乘势利导、因时制宜’的治水原则”可知,李冰父子在修建都江堰时,充分利用地势和河道,坚持“乘势利导、因时制宜”的治水原则,体现了人与自然和谐共存,故D正确。

13.答案:B

解析:根据材料“战国时期列国之间的战争以‘强兵并敌’为原则,以夺取对方国土,人口和财富为目标,战争规模也在不断扩大”可知,战国时期的战争以兼并战争为主,B项正确;材料没有体现民族交融,排除A项;材料没有体现诸侯国争相称霸,排除C项;材料没有体现分封制开始瓦解,排除D项。故答案为B。

14.答案:A

解析:

15.答案:B

解析:A、当仁不让是儒家思想,强调的是以仁为任,敢于担当,不推诿,不辞让,故A错误B、祸福相依是道家思想,强调的是祸与福是相互依存、相互转化的,故B正确C、公私分明是儒家思想,强调的是公和私的区别,故C错误D、百战不殆是兵家思想,强调的是作战时要掌握战机,不可冒进,故D错误。

16.答案:C

解析:A.秦始皇派兵开凿灵渠,沟通了湘江和漓江,便利了南北的水运交通,这是秦始皇的历史功绩,故A错误;B.秦始皇统一六国后,创立了一套中央集权制度,在中央设丞相、太尉、御史大夫,在地方推行郡县制,这是秦始皇的历史功绩,故B错误;C.t秦始皇为了加强想想控制,实行焚书坑儒,给中国古代文化造成重大损失,这是秦始皇的历史过错,故C正确;D.t秦始皇统一文字为小篆,统一度量衡,这是秦始皇的历史功绩,故D错误。

17.答案:C

解析:根据材料“天下苦秦久矣”“仁义不施而攻守之势异也”可知,秦末农民大起义的根本原因是秦朝的暴政,C项正确;沉重的赋税是秦朝暴政的表现之一,排除A项;边疆战乱不断、自然灾害频发不是秦末农民大起义的根本原因,排除BD项。故选C项。

18.答案:B

解析:根据所学知识可知,西汉建立初,汉高祖吸取秦朝因暴政导致速亡的教训,采取休养生息政策,到了文景时期,人民生活安定,国家库存的粮食和铜钱非常充盈B项正确;汉武帝实施盐铁专卖,排除A项;汉武帝击退匈奴袭扰,排除C项;汉武帝推崇儒家学说,排除D项。故选B项。

19.答案:C

解析:材料反映了东汉末年外戚专权引起朝野不满,皇帝与宦官联合诛灭外戚,宦官又参与朝政,这说明东汉末年外戚宦官交替专权,故C符合题意;材料反映了东汉末年外戚宦官交替专权,说明皇权逐渐削弱,故排除A;材料反映的是东汉末年外戚宦官交替专权,没有体现社会矛盾不断加剧、地方豪强势力强大,故排除BD。

20.答案:C

解析:根据材料“汉威令行于西北,故西北呼中国为汉”可知,汉朝的威名在西北地区传播,西北地区的人称中国为汉,这说明汉朝与西北地区的关系密切,结合所学可知,张骞出使西域,促进了汉朝与西北地区的经济文化交流,C项正确;尊崇儒家学说是汉武帝在思想文化方面的措施,与材料主旨不符,排除A项实行“推恩令”是汉武帝在政治方面的措施,与材料主旨不符,排除B项;中央收归铸币权是汉武帝在经济方面的措施,与材料主旨不符,排除D项。故选C项。

21.答案:A

解析:根据材料“西安何家村唐代容藏里曾出土东罗马金币和西亚的玛瑙杯等文物。位于中亚的阿富汗也曾出土西汉铜镜,铜镜上面有汉字铭文”可知,中国出现了外国的文物,外国也出现了中国的文物,这说明丝绸之路加强中外交流,A项正确;材料不仅仅体现了西域各国仰慕中华文化,还体现了中国对外国文化的接受,排除B项;材料没有体现汉朝科学技术领先世界,排除C项;材料没有体现中外手工艺品审美趋同,排除D项。故选A项。

22.答案:B

解析:结合所学知识可知,公元前60年,西汉政府设立西域都护,总管西域事务,标志着今新疆地区开始隶属中央政府的管辖,成为我国不可分割的一部分,B项正确;汉与匈奴和亲,是汉朝对匈奴的政策,排除A项;班超出使西域,是东汉时期,排除C项;丝绸之路的开通,是西汉时期,排除D项。故选B项。

23.答案:D

解析:A.《黄帝内经》是中医学的奠基之作,奠定了中医理论基础,被称为医之始祖,不符合题意,故A错误;B.《齐民要术》是中国杰出农学家贾思勰所著的一部综合性农学著作,也是世界农学史上最早的专著之一,是中国现存最早的一部完整的农书,不符合题意,故B错误;C.《本草纲目》是明朝伟大的医药学家李时珍为修改古代医书的错误而编,他以毕生精力,亲历实践,广收博采,实地考察,对本草学进行了全面的整理总结,历时29年编成,24年问增补完成,不符合题意,故C错误;D.《伤寒杂病论》是中国传统医学著作之一,历代医家对之推崇备至,赞警有加,至今是中国中医院校开设的主要基础课程之一,中医学习的源泉,作者是张仲景,故D正确。

24.答案:D

解析:根据所学知识可知,《史记》记述了从黄帝到汉武帝时期的史事,是我国第一部纪传体通史。黄帝大战蚩尤发生在黄帝时期,商鞅立木为信发生在战国时期,项羽破釜沉舟发生在秦朝末年,西晋八王之乱发生在西晋时期,所以在《史记》中无法查阅到的史事是西晋八王之乱,D项符合题意;由此分析ABC三项均不符合题意,排除这三项。故选D项。

25.答案:B

解析:A.佛教主张众生平等,但材料中没有体现,故A错误;B.佛教传入中国后,佛教用语逐渐融汇到汉语中,说明佛教对中国文化影响深远,故B正确;C.佛教起源于古印度,故C错误;D.材料中没有体现佛教得到统治阶级的扶持,故D错误。

26.答案:A

解析:

27.答案:B

解析:根据材料“多个政权并立,政局纷乱复杂,北方游牧民族不断内迁。内迁的民与汉人错居杂处,加强了民族间的交流与交往”可知,东晋、南北朝时期,政权分立,民族交融,B项正确;早期国家与社会变革是夏商周时期的特征,排除A项;社会动荡与争霸称雄是春秋战国时期的特征,排除C项;统一多民族国家建立是秦汉时期的特征,排除D项。故选B项。

28.答案:A

解析:根据所学知识可知,三国时期,孙吴政权开发江东,造船业发达,发展海外贸易,促进了江南地区的开发;西晋末年,大批北方人民为躲避战祸南下,带来大量劳动力和先进生产技术,促进了江南地区的开发;东晋在肥水之战成功抵御了来自北方的军事威胁,统治局面相对稳定,促进了江南地区的开发,所以A项符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有增强北方军事实力,所以B项不符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有加速北方民族交融,所以C项不符合题意;题干中的三个史实都是促进江南地区开发,没有有利于国家的统一,所以D项不符合题意;故本题答案为A。

29.答案:D

解析:

30.答案:B

解析:

31.答案:(1)里耶秦简。信息:秦朝实行郡县制。

(2)诸侯国势力膨胀威胁中央,实施推恩令;财富集中于少数人于国无益且百姓穷困,推行盐铁官营;社会思想纷繁不统一,“罢黜百家,独尊儒术”。

(3)影响:有利于巩固统一,加强中央集权;促进中华民族多元一体的发展格局的形成。

32.答案:(1)趋势:民族交融。

(2)特点:方式多样;内容以少数民族汉化为主;汉族与少数民族相互学习(或者:胡汉观念淡化,民族隔阂逐渐减少)等等。

(3)事件:北魏孝文帝改革。意义:促进了民族交融;增强了北魏的实力;促使中华文化多元化发展;为隋唐时期统一多民族国家的繁荣和发展奠定基础。等等。

33.答案:(1)示例:编号2都江堰。都江堰是战国时秦国李冰父子主持修建的水利工程。能发挥出防洪、灌溉、水运等多方面的作用,体现了我国古代人民的智慧。都江堰推动了当地农业的发展,使成都平原成为沃野,被称为“天府之国”。

(2)因素:生产力的发展;统治者的支持;生产生活的需要;前人经验的积累等等。

解析:(1)根据材料一的信息,我选择春秋铁农具的出现。作用:结合所学知识,春秋战国时期铁农具的出现,提高了农业生产力,提升了生产效率,促进农业发展,一定程度改善农民生活;大量荒地开垦,促进了井田制瓦解和土地私有制产生;农业发展也为手工业商业发展提供条件。

(2)结合所学知识可知,推动科技发展的因素有:经济发展,政治保障,思想的解放,社会生产的需求等。

同课章节目录