陕西省西安市第六中学2023-2024学年高一下学期开学考试语文试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省西安市第六中学2023-2024学年高一下学期开学考试语文试题(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 149.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 09:19:12 | ||

图片预览

文档简介

高一语文开学收心试卷

时间:150分钟 满分:150分

现代文阅读(35分)

现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

游牧地带是游牧生活与草原环境相互结合的产物。中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园。草原游牧地带经蒙古高原、天山南北、青藏高原一直伸向欧亚大陆的腹地,成为世界上最广远的绿色长廊。

地学研究成果指出,推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是气候变迁。距今3500~3000年欧亚大陆气候转入冷期,正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。

成熟的游牧业依托的环境为广袤的草原,而它的萌生地却在农牧交错带。农耕区与畜牧区是依人类经济生活方式而划分的基本区域,介于两者之间的则为农牧交错带。中国北方农牧交错带在环境上具有敏感特征,每当全球或地区出现环境波动时,气温、降水等要素的改变首先发生在自然带的边缘,这些要素又会引起植被、土壤等相应变化,进而推动整个地区从一种自然带属性向另一种自然带属性转变。由于农、牧业生产依托的环境不同,农牧交错带的敏感特征也会影响史前人类的经济生活方式,促使人们从一种生产类型转向另一种生产类型。随着这一地区自然带属性的更移,人类首先打破原始农业“一统天下”的局面,在原始农业基础上萌生了畜牧业,然后渐次形成独立于农耕业的畜牧业。

萌生于原始农业的畜牧业,并不具备迁移特征,属于放养型畜牧业,游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业。只有游牧业出现,畜牧业才真正从原始农业中分离出来,形成独立的生产部门。迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键。马具是推动牧人与畜群走向草原的物质依托,从人们跃上马背的那一刻起,广袤的草原就成为他们的舞台。

全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活。

(摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二:

马的驯化赋予人们从不曾拥有的流动能力,人们利用资源的范围一下子扩大了许多,狩猎采集者步行的活动范围大多在两小时步行圈内,一旦人群的规模超过了这个范围内资源的承载力,就会导致饥荒,这也是为什么依赖步行的狩猎采集者很难形成大的社会群体。不过,海岸地带则拥有季节规律不同于陆生资源的水生资源,且有舟楫之便,有条件聚集大量人口,能够形成如北美西北海岸印第安人那样的复杂社会。

马的驯化还让人类第一次真正有可能全面利用草原环境,此前草原因为单位面积的初级生产力(植物生长)比较低,所能支持的次级生产力(动物生长)也比较低,和沙漠、高原、极地等并列为狩猎采集的边缘环境。这个地带的资源密度小,动物群的流动性非常大,狩猎采集者依赖步行是很难维持生计的,这是草原地区石器时代遗存较少的原因之一。马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因。

游牧业的建立意味着人们进一步依赖驯化动物。牛羊的驯化本来就是游牧业的必要基础。牛一般只吃嫩草,而羊则什么都吃,它们之间构成很好的共生关系。牛羊除提供肉食之外,还能提供大量的奶制品,仅仅依赖肉食,游牧是不能满足生计需要的。马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件。

畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕,但游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具、纺织品、粮食等必需生活资料。燕山-长城南北地区生计方式的分化不仅表现为农牧并重的经济与游牧业的产生,还表现为旱作农业系统的真正建立。这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境。构成旱作农业系统的另一种农作物是大豆,它是蛋白质和脂肪的重要来源,而且种植大豆与其他豆类都有养地的作用。有研究认为,大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山-长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成。

(摘编自陈胜前《燕山-长城南北地区史前文化的适应变迁》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B. 依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C. 对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D. 在驯化、种植大豆之前,燕山-长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A. 大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件。

B. 全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C. 北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D. 黍比粟更适应燕山-长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

3. 下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是( )(3分)

A. 《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B. 在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,也发现了不少农具。

C. 400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线东段与明长城走向极为相似。

D. 《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

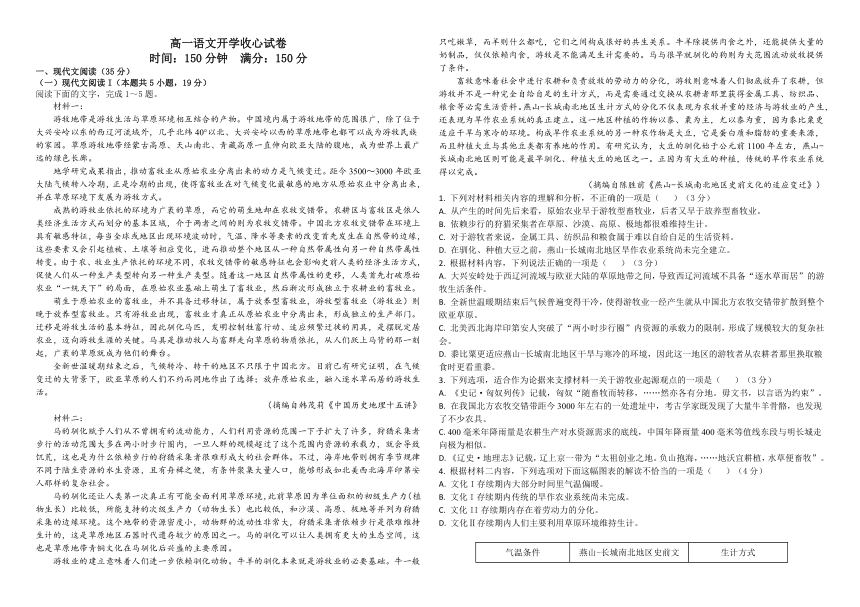

4. 根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是( )(4分)

A. 文化I存续期内大部分时间里气温偏暖。

B. 文化I存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。

C. 文化II存续期内存在着劳动力的分化。

D. 文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

气温条件 燕山-长城南北地区史前文化及存续期 生计方式

农牧并重

农耕

5.哪些因素对欧亚大陆游牧业的产生起了重要作用?请结合材料简要概括。(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

香菱道:“我原要和奶奶说的,大爷去了,我和姑娘作伴儿去。又恐怕奶奶多心,说我贪着圈里来顽,谁知你竟说了。”宝钗笑道:“我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了,只是没个空儿。就每日来一趟,慌慌张张的,也没趣儿。所以趁着机会,越性住上一年,我也多个作伴的,你也遂了心。”香菱笑道:“好姑娘,你趁着这个工夫,教给我作诗罢。”宝钗笑道:“我说你‘得陇望蜀’呢。我劝你今儿头一日进来,先出园东角门,从老太太起,各处各人你都瞧瞧,问候一声儿,也不必特意告诉他们说搬进园来。若有提起因由,你只带口说我带了你进来作伴儿就完了。回来进了园,再到各姑娘房里走走。”

且说香菱见过众人之后,便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半,见香菱也进园来住,自是欢喜。香菱因笑道:“我这一进来了,也得了空儿,好歹教给我作诗,就是我的造化了!”黛玉笑道:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”香菱笑道:“果然这样,我就拜你作师。你可不许腻烦的。”黛玉道:“什么难事,也值得去学!不过是起承转合,当中承转是两副对子,平声对仄声,虚的对实的,实的对虚的,若是果有了奇句,连平仄虚实不对都使得的。”香菱笑道:“怪道我常弄一本旧诗偷空儿看一两首,又有对的极工的,又有不对的,又听见说‘一三五不论,二四六分明’。看古人的诗上亦有顺的,亦有二四六上错了的,所以天天疑惑。如今听你一说,原来这些格调规矩竟是末事,只要词句新奇为上。”黛玉道:“正是这个道理。词句究竟还是末事,第一立意要紧。若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的,这叫做‘不以词害意’。”香菱笑道:“我只爱陆放翁的诗‘重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多’,说的真有趣!”黛玉道:“断不可学这样的诗。你们因不知诗,所以见了这浅近的就爱,一入了这个格局,再学不出来的。你只听我说,你若真心要学,我这里有《王摩诘全集》,你且把他的五言律读一百首,细心揣摩透熟了,然后再读一二百首老杜的七言律,次再李青莲的七言绝句读一二百首。肚子里先有了这三个人作了底子,然后再把陶渊明、应玚、谢、阮、庾、鲍等人的一看。你又是一个极聪敏伶俐的人,不用一年的工夫,不愁不是诗翁了!”说着便命紫鹃将王右丞的五言律拿来,递与香菱,又道:“你只看有红圈的都是我选的,有一首念一首。不明白的问你姑娘,或者遇见我,我讲与你就是了。”香菱拿了诗,回至蘅芜苑中,诸事不顾,只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。宝钗见他这般苦心,只得随他去了。

一日,黛玉方梳洗完了,只见香菱笑吟吟的送了书来,又要换杜律。黛玉笑道:“共记得多少首?”香菱笑道:“凡红圈选的我尽读了。”黛玉道:“可领略了些滋味没有?”香菱笑道:“领略了些滋味,不知可是不是,说与你听听。”黛玉笑道:“正要讲究讨论,方能长进。你且说来我听。”香菱笑道:“据我看来,诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”黛玉笑道:“这话有了些意思,但不知你从何处见得?”香菱笑道:“我看他《塞上》一首,内一联云:‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的:这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个,竟再找不出两个字来。再还有‘日落江湖白,潮来天地青’:这‘白’‘青’两个字也似无理。想来,必得这两个字才形容得尽,念在嘴里倒像有几千斤重的一个橄榄。还有‘渡头余落日,墟里上孤烟’:这‘余’字和‘上’字,难为他怎么想来!我们那年上京来,那日下晚便湾住船,岸上又没有人,只有几棵树,远远的几家人家作晚饭,那个烟竟是碧青,连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句,倒像我又到了那个地方去了。”

香菱又逼着黛玉换出杜律来,又央黛玉:“出个题目,让我诌去,诌了来,替我改正。”黛玉道:“昨夜的月最好,你竟作一首来。十四寒的韵,由你爱用那几个字去。”

香菱听了,喜的拿回诗来,又苦思一回作两句诗,又舍不得杜诗,又读两首。如此茶饭无心,坐卧不定,方得一首。黛玉看时,只见写道:

月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。

黛玉笑道:“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作。”

香菱听了,默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土,众人看去,只见他皱一回眉,又自己含笑一回。宝钗笑道:“这个人定是疯了!昨夜嘟嘟哝哝直闹到五更天才睡下,没一顿饭的工夫天就亮了。我就听见他起来了,忙忙碌碌梳了头就找颦儿去。一回来了,呆了一日,作了一首又不好,这会子自然另作呢。"

忽见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。众人跟去因问如何,黛玉道:“自然算难为他了只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”

香菱自为这首妙绝,听如此说,自己扫了兴,不肯丢开手,便要思索起来,挖心搜胆,耳不旁听,目不别视。一时探春隔窗笑说道:“菱姑娘,你闲闲罢。”香菱怔怔答道:“‘闲’字是十五删的,你错了韵了。”众人听了,不觉大笑起来。

各自散后,香菱满心中还是想诗。至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏①,直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮,宝钗醒了,忽听香菱从梦中笑道:“可是有了,难道这一首还不好?”宝钗听了,又是可叹,又是可笑!原来香菱苦志学诗,精血诚聚,日间做不出,忽于梦中得了八句。梳洗已毕,便忙录出来,自己并不知好歹,便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭,只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来,宝钗正告诉他们,说他梦中作诗说梦话。众人正笑,抬头见他来了,便都争着要诗看。

(选自《红楼梦》第四十八回《滥情人情误思游艺 慕雅女雅集苦吟诗》)

【注】①鳏鳏(guān guān):因忧愁而张目不眠的样子。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.薛宝钗很通达人情世故,因担心香菱入大观园会引起老太太等人的不满,于是让刚进园子的香菱去拜访老太太和其他姑娘。

B.香菱爱陆放翁的诗,黛玉却说其诗“浅近”,入了这个格局便再也学不出来,这说明在曹雪芹看来陆游的诗品味不高。

C.香菱从王维的诗句中品到了诗的韵味,“念到嘴里,倒像有几千斤重的一个橄榄似的”显现了她敏锐的艺术感受力,且从艺术通感角度表达了这种感受。

D.黛玉时常鼓励香菱,让她建立学诗的信心,教导她读诗、作诗的同时,还提倡自学,可见黛玉不仅自身精通诗艺,也很善于为师。

7.下列对本文相关内容和艺术特色的理解,不正确的一项是( )

A.“这个人定要疯了……直闹到五更天才睡下。”宝钗的话从侧面表现了香菱的勤奋好学,照应题目中的“苦吟”二字。

B.文章描写了香菱“读诗”、“品诗”、“作诗”的过程,特别是对“作诗”的描写,虚实结合,体现香菱学诗时的投入和专注。

C.香菱是《红楼梦》中最早出现的苦命女,曹雪芹通过“香菱学诗”有意抬高香菱,表现她对美好事物的追求,增加读者对她怜爱和好感。

D.“香菱学诗”展现了曹雪芹精妙的诗学见解,与黛玉葬花、海棠结社等情节共同表现了他的诗性审美情趣,给人强烈的艺术审美感受。

8.从对待香菱学诗的态度,可见薛宝钗和林黛玉两人思想性格的差异,请简要分析。(4分)

9.曹雪芹借写香菱学诗,表达了自己对创作的一些看法,请结合当前的你的写作经历,谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(26分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

秦地,其界自弘农故关以西。其先曰伯益,出自帝颛顼,尧时助禹治水,为舜朕虞,养育草木鸟兽,赐姓嬴氏,历夏、殷为诸侯。至周有造父,善驭习马,得华骝、绿耳之乘,幸于穆王,封于赵城,故更为赵氏。后有非子,为周孝王养马汧、渭之间。孝王曰:“昔伯益知禽兽,子孙不绝。”乃封为附庸,邑之于秦,今陇西秦亭秦谷是也。至玄孙,是为庄公,破西戎,有其地。子襄公时,幽王为犬戎所败,平王东迁雒邑。襄公将兵救周有功,赐受岐、丰之地,列为诸侯。后八世,穆公称伯,以河为竟。十余世,孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯。子惠公初称王,得上郡、西河。孙昭王开巴蜀,灭周,取九鼎。昭王曾孙政并六国,称皇帝,负力怙威,燔书坑儒,自任私智。至子胡亥,天下畔之。

故秦地于《禹贡》时跨雍、梁二州,《诗·风》兼秦、豳两国。昔后稷封斄,公刘处豳,大王徙岐,文王作丰,武王治镐,其民有先王遗风好稼穑务本业故《豳诗》言农桑衣食之本甚备。有鄠、杜竹林,南山檀柘,号称陆海,为九州膏腴。始皇之初,郑国穿渠,引泾水溉田,沃野千里,民以富饶。

天水、陇西,山多林木,民以板为室屋。及安定、北地、上郡、西河,皆迫近戎狄,修习战备,高上气力,以射猎为先。故《秦诗》曰“在其板屋”;又曰“王于兴师,修我甲兵,与子偕行”。及《车辚》《四载》《小戎》之篇,皆言车马田狩之事。汉兴,六郡良家子选给羽林、期门,以材力为官,名将多出焉。故此数郡,民俗质木。

(节选自《汉书·地理志》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

其民有A先王遗风B好稼C穑D务本E业F故《豳诗》言农桑G衣食之H本甚备

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“故”,指旧的,老的,与《劝学》中“故木受绳则直”的“故”含义相同。

B.“于”表被动,与《赤壁赋》中“此非孟德之困于周郎者乎”的“与”作用相同。

C.“河”,在古代最早专指黄河,“江”专指长江。

D.“偕”,指一起、一同,与成语“白头偕老”中的“偕”意思相同。

12.列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第一段介绍了从秦的先祖到秦建国,再到秦朝灭亡的历史,语言凝练。

B.从“《诗·风》兼秦、豳两国”可以推测,《诗经》国风部分的《秦风》《豳风》都是表现秦人生活的诗篇。

C.秦人的尚武精神有《诗经》为证,原因是靠近戎狄,不得不讲求战备。

D.汉朝建立后这里靠木材的力量,产生了很多名将,民风也质朴。

13.把下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)乃封为附庸,邑之于秦,今陇西秦亭秦谷是也。

昭王曾孙政并六国,称皇帝,负力怙威,燔书坑儒。

14.根据材料,概括秦国壮大、统一六国的原因。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,6分)

阅读下面两首曲子,完成15~16题。

枉凝眉

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚化?一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。一个是水中月,一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!

终身误

都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。空对着,山中高士晶莹雪;终不忘,世外仙姝寂寞林。叹人间,美中不足今方信。纵然是齐眉举案,到底意难平。

15.对这两支曲子字句的解说,不恰当的一项是( )(3分)

A.“金玉良姻”指贾宝玉和薛宝钗的婚姻,“木石前盟”指贾宝玉和林黛玉的爱情。

B.《终身误》中的“俺”和《枉凝眉》中的他都是指贾宝玉。

C.“阆苑仙葩”指薛宝钗,“美玉无瑕”指林黛玉。

D.“凝眉”意指林黛玉的“两弯似蹙非蹙罥烟眉”。

16.关于这两支曲子的分析,不恰当的一项是( )(3分)

A.《终身误》是以贾宝玉的口气咏叹薛宝钗的。

B.《枉凝眉》是写林黛玉的,最后一句照应小说第一回的“还泪”之说。

C.“都道是金玉良姻”的“都”说明贾宝玉和薛宝钗的婚姻得到贾府封建家长的赞同和支持。

D.这两支曲都运用对比,写出了贾宝玉在宝钗、黛玉两个中间徘徊,难以选择。

(三)名篇名句默写(本题共 1小题,8分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)对自由生活的向往是很多诗作的共同主题,如陶渊明的《归园田居(其一)》“ , ”,李白《梦游天姥吟留别》“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。

(2)“猿啼”是古诗文之常见意象,杜甫《登高》中的“ ”和白居易《琵琶行》中的“ ”均使用了这一意象。

(3)李清照《声声慢》中的“ , ”是说凄苦的哀愁浸满了作者心灵,身世之痛、家国之痛、孤独之病等等,作者的愁太多太多了,又如何包括得尽,概括得了。

(4)2024年《故宫日历》选用了93件故宫馆藏龙文物的图片作为插图。龙是中国古代传说中的神异动物,也是中国文化的突出符号,“龙”在古诗文中多有出现,比如“ , ”。

三、选择题(本题共7小题,21分)

18.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“彤管有炜”“绛皓驳色”“正赤如丹”中的“彤”“绛”“赤”都指红色。

B.“自牧归荑”“采之欲遗谁”“美人之贻”中的“归”“遗”“贻”都指“赠送”。

C.“稍见云中白若樗蒱”中的“稍”是“稍微”的意思。

D.“济水东流”“人才济济”“济南”中“济”的读音相同。

19.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“明烛天南”“顺流而东”都有名词做动词现象。

B.“当其南北分者,古长城也”是状语后置句。

C.“客有吹洞箫者”是定语后置句。

D.“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”中的“舞”和“泣”都是使动用法。

20.下列说法错误的一项是( )(3分)

A. 蜉蝣是春夏之交生在水边的小飞虫,古人用它来比喻人的渺小。

B.“壬戌之秋”“戊申晦”都用的是干支纪年纪日法。

C.“元和十年”“余以乾隆三十九年十二月”用的是帝王年号纪年法。

D.“满地黄花堆积”中的“黄花”指菊花。

21.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“羽扇纶巾”与“满腹经纶”中的“纶”读音不同。

B.“呕哑嘲哳难为听”与“哑口无言”中的“哑”读音不同。

C.“纵一苇之所如”与“吉祥如意”的“如”意思不同。

D.“枫叶荻花秋瑟瑟”“瑟瑟发抖”“半江瑟瑟半江红”中的“瑟瑟”意思相同。

22.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中“金戈铁马,气吞万里如虎”两句,表现了当年刘裕率军北伐时的强大气势。

B.曹操的短歌行中的“山不厌高,海不厌深”,表达了自己希望接纳更多的人才,模仿了管子的“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高。”

C.《荀子·劝学》中“驽马十驾,功在不舍”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

D.即便“故国不堪回首”,李煜在《虞美人》(春花秋月何时了)中还是不由自主地想到自己当年在金陵的宫殿,慨叹已物是人非:“春花秋月何时了,往事知多少。”

23.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“其出人也远矣”与“出人头地”的“出人”意思相同,都指超出一般人。

B.“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”中的“契阔”指聚散。

C.“慨当以慷”即“慷慨”,与“官兵们自己千方百计地节水,对祖国亲人却无比慷慨”中的“慷慨”意思相同。

D.“风雨兴焉”与“圣心备焉”的焉意思不同。

24.下列说法正确的一项是( )(3分)

A.“吾尝终日而思矣”与“而青于蓝”的“而”意思、用法相同。

B.“则知明而行无过矣”“君子生非异也”都含有通假字。

C.“千呼万唤始出来”与“千里之行始于足下”的“始”意思相同。

D.五岳指泰山、华山、衡山、嵩山、黄山。

四、写作(60分)

25.阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇文章。

【说文解字】古汉字有一个“弜”字,像两把弓放在一起,义为“强”,音jiànɡ;如果弓弦都已松散(用几道斜线表示),则是“弱”。

以上材料具有启示意义。请整体把握材料的内容和寓意写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

时间:150分钟 满分:150分

现代文阅读(35分)

现代文阅读I(本题共5小题,19分)

阅读下面的文字,完成1~5题。

材料一:

游牧地带是游牧生活与草原环境相互结合的产物。中国境内属于游牧地带的范围很广,除了位于大兴安岭以东的西辽河流域外,几乎北纬40°以北、大兴安岭以西的草原地带也都可以成为游牧民族的家园。草原游牧地带经蒙古高原、天山南北、青藏高原一直伸向欧亚大陆的腹地,成为世界上最广远的绿色长廊。

地学研究成果指出,推动畜牧业从原始农业分离出来的动力是气候变迁。距今3500~3000年欧亚大陆气候转入冷期,正是冷期的出现,使得畜牧业在对气候变化最敏感的地方从原始农业中分离出来,并在草原环境下发展为游牧方式。

成熟的游牧业依托的环境为广袤的草原,而它的萌生地却在农牧交错带。农耕区与畜牧区是依人类经济生活方式而划分的基本区域,介于两者之间的则为农牧交错带。中国北方农牧交错带在环境上具有敏感特征,每当全球或地区出现环境波动时,气温、降水等要素的改变首先发生在自然带的边缘,这些要素又会引起植被、土壤等相应变化,进而推动整个地区从一种自然带属性向另一种自然带属性转变。由于农、牧业生产依托的环境不同,农牧交错带的敏感特征也会影响史前人类的经济生活方式,促使人们从一种生产类型转向另一种生产类型。随着这一地区自然带属性的更移,人类首先打破原始农业“一统天下”的局面,在原始农业基础上萌生了畜牧业,然后渐次形成独立于农耕业的畜牧业。

萌生于原始农业的畜牧业,并不具备迁移特征,属于放养型畜牧业,游牧型畜牧业(游牧业)则晚于放养型畜牧业。只有游牧业出现,畜牧业才真正从原始农业中分离出来,形成独立的生产部门。迁移是游牧生活的基本特征,因此驯化马匹,发明控制牲畜行动、适应频繁迁徙的用具,是摆脱定居农业,迈向游牧生涯的关键。马具是推动牧人与畜群走向草原的物质依托,从人们跃上马背的那一刻起,广袤的草原就成为他们的舞台。

全新世温暖期结束之后,气候转冷、转干的地区不只限于中国北方。目前已有研究证明,在气候变迁的大背景下,欧亚草原的人们不约而同地作出了选择;放弃原始农业,融入逐水草而居的游牧生活。

(摘编自韩茂莉《中国历史地理十五讲》

材料二:

马的驯化赋予人们从不曾拥有的流动能力,人们利用资源的范围一下子扩大了许多,狩猎采集者步行的活动范围大多在两小时步行圈内,一旦人群的规模超过了这个范围内资源的承载力,就会导致饥荒,这也是为什么依赖步行的狩猎采集者很难形成大的社会群体。不过,海岸地带则拥有季节规律不同于陆生资源的水生资源,且有舟楫之便,有条件聚集大量人口,能够形成如北美西北海岸印第安人那样的复杂社会。

马的驯化还让人类第一次真正有可能全面利用草原环境,此前草原因为单位面积的初级生产力(植物生长)比较低,所能支持的次级生产力(动物生长)也比较低,和沙漠、高原、极地等并列为狩猎采集的边缘环境。这个地带的资源密度小,动物群的流动性非常大,狩猎采集者依赖步行是很难维持生计的,这是草原地区石器时代遗存较少的原因之一。马的驯化可以让人类拥有更大的生态空间,这也是草原地带青铜文化在马驯化后兴盛的主要原因。

游牧业的建立意味着人们进一步依赖驯化动物。牛羊的驯化本来就是游牧业的必要基础。牛一般只吃嫩草,而羊则什么都吃,它们之间构成很好的共生关系。牛羊除提供肉食之外,还能提供大量的奶制品,仅仅依赖肉食,游牧是不能满足生计需要的。马与很早就驯化的狗则为大范围流动放牧提供了条件。

畜牧意味着社会中进行农耕和负责放牧的劳动力的分化,游牧则意味着人们彻底放弃了农耕,但游牧并不是一种完全自给自足的生计方式,而是需要通过交换从农耕者那里获得金属工具、纺织品、粮食等必需生活资料。燕山-长城南北地区生计方式的分化不仅表现为农牧并重的经济与游牧业的产生,还表现为旱作农业系统的真正建立。这一地区种植的作物以黍、粟为主,尤以黍为重,因为黍比粟更适应干旱与寒冷的环境。构成旱作农业系统的另一种农作物是大豆,它是蛋白质和脂肪的重要来源,而且种植大豆与其他豆类都有养地的作用。有研究认为,大豆的驯化始于公元前1100年左右,燕山-长城南北地区则可能是最早驯化、种植大豆的地区之一。正因为有大豆的种植,传统的旱作农业系统得以完成。

(摘编自陈胜前《燕山-长城南北地区史前文化的适应变迁》)

1. 下列对材料相关内容的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 从产生的时间先后来看,原始农业早于游牧型畜牧业,后者又早于放养型畜牧业。

B. 依赖步行的狩猎采集者在草原、沙漠、高原、极地都很难维持生计。

C. 对于游牧者来说,金属工具、纺织品和粮食属于难以自给自足的生活资料。

D. 在驯化、种植大豆之前,燕山-长城南北地区旱作农业系统尚未完全建立。

2. 根据材料内容,下列说法正确的一项是( )(3分)

A. 大兴安岭处于西辽河流域与欧亚大陆的草原地带之间,导致西辽河流域不具备“逐水草而居”的游牧生活条件。

B. 全新世温暖期结束后气候普遍变得干冷,使得游牧业一经产生就从中国北方农牧交错带扩散到整个欧亚草原。

C. 北美西北海岸印第安人突破了“两小时步行圈”内资源的承载力的限制,形成了规模较大的复杂社会。

D. 黍比粟更适应燕山-长城南北地区干旱与寒冷的环境,因此这一地区的游牧者从农耕者那里换取粮食时更看重黍。

3. 下列选项,适合作为论据来支撑材料一关于游牧业起源观点的一项是( )(3分)

A. 《史记·匈奴列传》记载,匈奴“随畜牧而转移,……然亦各有分地。毋文书,以言语为约束”。

B. 在我国北方农牧交错带距今3000年左右的一处遗址中,考古学家既发现了大量牛羊骨骼,也发现了不少农具。

C. 400毫米年降雨量是农耕生产对水资源需求的底线,中国年降雨量400毫米等值线东段与明长城走向极为相似。

D. 《辽史·地理志》记载,辽上京一带为“太祖创业之地。负山抱海,……地沃宜耕植,水草便畜牧”。

4. 根据材料二内容,下列选项对下面这幅图表的解读不恰当的一项是( )(4分)

A. 文化I存续期内大部分时间里气温偏暖。

B. 文化I存续期内传统的旱作农业系统尚未完成。

C. 文化II存续期内存在着劳动力的分化。

D. 文化Ⅱ存续期内人们主要利用草原环境维持生计。

气温条件 燕山-长城南北地区史前文化及存续期 生计方式

农牧并重

农耕

5.哪些因素对欧亚大陆游牧业的产生起了重要作用?请结合材料简要概括。(6分)

(二)现代文阅读II(本题共4小题,16分)

阅读下面的文字,完成6~9题。

香菱道:“我原要和奶奶说的,大爷去了,我和姑娘作伴儿去。又恐怕奶奶多心,说我贪着圈里来顽,谁知你竟说了。”宝钗笑道:“我知道你心里羡慕这园子不是一日两日了,只是没个空儿。就每日来一趟,慌慌张张的,也没趣儿。所以趁着机会,越性住上一年,我也多个作伴的,你也遂了心。”香菱笑道:“好姑娘,你趁着这个工夫,教给我作诗罢。”宝钗笑道:“我说你‘得陇望蜀’呢。我劝你今儿头一日进来,先出园东角门,从老太太起,各处各人你都瞧瞧,问候一声儿,也不必特意告诉他们说搬进园来。若有提起因由,你只带口说我带了你进来作伴儿就完了。回来进了园,再到各姑娘房里走走。”

且说香菱见过众人之后,便往潇湘馆中来。此时黛玉已好了大半,见香菱也进园来住,自是欢喜。香菱因笑道:“我这一进来了,也得了空儿,好歹教给我作诗,就是我的造化了!”黛玉笑道:“既要作诗,你就拜我作师。我虽不通,大略也还教得起你。”香菱笑道:“果然这样,我就拜你作师。你可不许腻烦的。”黛玉道:“什么难事,也值得去学!不过是起承转合,当中承转是两副对子,平声对仄声,虚的对实的,实的对虚的,若是果有了奇句,连平仄虚实不对都使得的。”香菱笑道:“怪道我常弄一本旧诗偷空儿看一两首,又有对的极工的,又有不对的,又听见说‘一三五不论,二四六分明’。看古人的诗上亦有顺的,亦有二四六上错了的,所以天天疑惑。如今听你一说,原来这些格调规矩竟是末事,只要词句新奇为上。”黛玉道:“正是这个道理。词句究竟还是末事,第一立意要紧。若意趣真了,连词句不用修饰,自是好的,这叫做‘不以词害意’。”香菱笑道:“我只爱陆放翁的诗‘重帘不卷留香久,古砚微凹聚墨多’,说的真有趣!”黛玉道:“断不可学这样的诗。你们因不知诗,所以见了这浅近的就爱,一入了这个格局,再学不出来的。你只听我说,你若真心要学,我这里有《王摩诘全集》,你且把他的五言律读一百首,细心揣摩透熟了,然后再读一二百首老杜的七言律,次再李青莲的七言绝句读一二百首。肚子里先有了这三个人作了底子,然后再把陶渊明、应玚、谢、阮、庾、鲍等人的一看。你又是一个极聪敏伶俐的人,不用一年的工夫,不愁不是诗翁了!”说着便命紫鹃将王右丞的五言律拿来,递与香菱,又道:“你只看有红圈的都是我选的,有一首念一首。不明白的问你姑娘,或者遇见我,我讲与你就是了。”香菱拿了诗,回至蘅芜苑中,诸事不顾,只向灯下一首一首的读起来。宝钗连催他数次睡觉,他也不睡。宝钗见他这般苦心,只得随他去了。

一日,黛玉方梳洗完了,只见香菱笑吟吟的送了书来,又要换杜律。黛玉笑道:“共记得多少首?”香菱笑道:“凡红圈选的我尽读了。”黛玉道:“可领略了些滋味没有?”香菱笑道:“领略了些滋味,不知可是不是,说与你听听。”黛玉笑道:“正要讲究讨论,方能长进。你且说来我听。”香菱笑道:“据我看来,诗的好处,有口里说不出来的意思,想去却是逼真的。有似乎无理的,想去竟是有理有情的。”黛玉笑道:“这话有了些意思,但不知你从何处见得?”香菱笑道:“我看他《塞上》一首,内一联云:‘大漠孤烟直,长河落日圆。’想来烟如何直?日自然是圆的:这‘直’字似无理,‘圆’字似太俗。合上书一想,倒像是见了这景的。若说再找两个字换这两个,竟再找不出两个字来。再还有‘日落江湖白,潮来天地青’:这‘白’‘青’两个字也似无理。想来,必得这两个字才形容得尽,念在嘴里倒像有几千斤重的一个橄榄。还有‘渡头余落日,墟里上孤烟’:这‘余’字和‘上’字,难为他怎么想来!我们那年上京来,那日下晚便湾住船,岸上又没有人,只有几棵树,远远的几家人家作晚饭,那个烟竟是碧青,连云直上。谁知我昨日晚上读了这两句,倒像我又到了那个地方去了。”

香菱又逼着黛玉换出杜律来,又央黛玉:“出个题目,让我诌去,诌了来,替我改正。”黛玉道:“昨夜的月最好,你竟作一首来。十四寒的韵,由你爱用那几个字去。”

香菱听了,喜的拿回诗来,又苦思一回作两句诗,又舍不得杜诗,又读两首。如此茶饭无心,坐卧不定,方得一首。黛玉看时,只见写道:

月挂中天夜色寒,清光皎皎影团团。

诗人助兴常思玩,野客添愁不忍观。

翡翠楼边悬玉镜,珍珠帘外挂冰盘。

良宵何用烧银烛,晴彩辉煌映画栏。

黛玉笑道:“意思却有,只是措词不雅。皆因你看的诗少,被他缚住了。把这首丢开,再作一首,只管放开胆子去作。”

香菱听了,默默的回来,越性连房也不入,只在池边树下,或坐在山石上出神,或蹲在地下抠土,众人看去,只见他皱一回眉,又自己含笑一回。宝钗笑道:“这个人定是疯了!昨夜嘟嘟哝哝直闹到五更天才睡下,没一顿饭的工夫天就亮了。我就听见他起来了,忙忙碌碌梳了头就找颦儿去。一回来了,呆了一日,作了一首又不好,这会子自然另作呢。"

忽见香菱兴兴头头的又往黛玉那边去了。众人跟去因问如何,黛玉道:“自然算难为他了只是还不好。这一首过于穿凿了,还得另作。”

香菱自为这首妙绝,听如此说,自己扫了兴,不肯丢开手,便要思索起来,挖心搜胆,耳不旁听,目不别视。一时探春隔窗笑说道:“菱姑娘,你闲闲罢。”香菱怔怔答道:“‘闲’字是十五删的,你错了韵了。”众人听了,不觉大笑起来。

各自散后,香菱满心中还是想诗。至晚间对灯出了一回神,至三更以后上床卧下,两眼鳏鳏①,直到五更方才朦胧睡去了。一时天亮,宝钗醒了,忽听香菱从梦中笑道:“可是有了,难道这一首还不好?”宝钗听了,又是可叹,又是可笑!原来香菱苦志学诗,精血诚聚,日间做不出,忽于梦中得了八句。梳洗已毕,便忙录出来,自己并不知好歹,便拿来又找黛玉。刚到沁芳亭,只见李纨与众姊妹方从王夫人处回来,宝钗正告诉他们,说他梦中作诗说梦话。众人正笑,抬头见他来了,便都争着要诗看。

(选自《红楼梦》第四十八回《滥情人情误思游艺 慕雅女雅集苦吟诗》)

【注】①鳏鳏(guān guān):因忧愁而张目不眠的样子。

6.下列对本文相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.薛宝钗很通达人情世故,因担心香菱入大观园会引起老太太等人的不满,于是让刚进园子的香菱去拜访老太太和其他姑娘。

B.香菱爱陆放翁的诗,黛玉却说其诗“浅近”,入了这个格局便再也学不出来,这说明在曹雪芹看来陆游的诗品味不高。

C.香菱从王维的诗句中品到了诗的韵味,“念到嘴里,倒像有几千斤重的一个橄榄似的”显现了她敏锐的艺术感受力,且从艺术通感角度表达了这种感受。

D.黛玉时常鼓励香菱,让她建立学诗的信心,教导她读诗、作诗的同时,还提倡自学,可见黛玉不仅自身精通诗艺,也很善于为师。

7.下列对本文相关内容和艺术特色的理解,不正确的一项是( )

A.“这个人定要疯了……直闹到五更天才睡下。”宝钗的话从侧面表现了香菱的勤奋好学,照应题目中的“苦吟”二字。

B.文章描写了香菱“读诗”、“品诗”、“作诗”的过程,特别是对“作诗”的描写,虚实结合,体现香菱学诗时的投入和专注。

C.香菱是《红楼梦》中最早出现的苦命女,曹雪芹通过“香菱学诗”有意抬高香菱,表现她对美好事物的追求,增加读者对她怜爱和好感。

D.“香菱学诗”展现了曹雪芹精妙的诗学见解,与黛玉葬花、海棠结社等情节共同表现了他的诗性审美情趣,给人强烈的艺术审美感受。

8.从对待香菱学诗的态度,可见薛宝钗和林黛玉两人思想性格的差异,请简要分析。(4分)

9.曹雪芹借写香菱学诗,表达了自己对创作的一些看法,请结合当前的你的写作经历,谈谈你的理解。(6分)

二、古代诗文阅读(26分)

(一)文言文阅读(本题共5小题,20分)

阅读下面的文言文,完成10~14题。

秦地,其界自弘农故关以西。其先曰伯益,出自帝颛顼,尧时助禹治水,为舜朕虞,养育草木鸟兽,赐姓嬴氏,历夏、殷为诸侯。至周有造父,善驭习马,得华骝、绿耳之乘,幸于穆王,封于赵城,故更为赵氏。后有非子,为周孝王养马汧、渭之间。孝王曰:“昔伯益知禽兽,子孙不绝。”乃封为附庸,邑之于秦,今陇西秦亭秦谷是也。至玄孙,是为庄公,破西戎,有其地。子襄公时,幽王为犬戎所败,平王东迁雒邑。襄公将兵救周有功,赐受岐、丰之地,列为诸侯。后八世,穆公称伯,以河为竟。十余世,孝公用商君,制辕田,开阡陌,东雄诸侯。子惠公初称王,得上郡、西河。孙昭王开巴蜀,灭周,取九鼎。昭王曾孙政并六国,称皇帝,负力怙威,燔书坑儒,自任私智。至子胡亥,天下畔之。

故秦地于《禹贡》时跨雍、梁二州,《诗·风》兼秦、豳两国。昔后稷封斄,公刘处豳,大王徙岐,文王作丰,武王治镐,其民有先王遗风好稼穑务本业故《豳诗》言农桑衣食之本甚备。有鄠、杜竹林,南山檀柘,号称陆海,为九州膏腴。始皇之初,郑国穿渠,引泾水溉田,沃野千里,民以富饶。

天水、陇西,山多林木,民以板为室屋。及安定、北地、上郡、西河,皆迫近戎狄,修习战备,高上气力,以射猎为先。故《秦诗》曰“在其板屋”;又曰“王于兴师,修我甲兵,与子偕行”。及《车辚》《四载》《小戎》之篇,皆言车马田狩之事。汉兴,六郡良家子选给羽林、期门,以材力为官,名将多出焉。故此数郡,民俗质木。

(节选自《汉书·地理志》)

10.材料一画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。(3分)

其民有A先王遗风B好稼C穑D务本E业F故《豳诗》言农桑G衣食之H本甚备

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是( )(3分)

A.“故”,指旧的,老的,与《劝学》中“故木受绳则直”的“故”含义相同。

B.“于”表被动,与《赤壁赋》中“此非孟德之困于周郎者乎”的“与”作用相同。

C.“河”,在古代最早专指黄河,“江”专指长江。

D.“偕”,指一起、一同,与成语“白头偕老”中的“偕”意思相同。

12.列对材料有关内容的概述,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第一段介绍了从秦的先祖到秦建国,再到秦朝灭亡的历史,语言凝练。

B.从“《诗·风》兼秦、豳两国”可以推测,《诗经》国风部分的《秦风》《豳风》都是表现秦人生活的诗篇。

C.秦人的尚武精神有《诗经》为证,原因是靠近戎狄,不得不讲求战备。

D.汉朝建立后这里靠木材的力量,产生了很多名将,民风也质朴。

13.把下列句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)乃封为附庸,邑之于秦,今陇西秦亭秦谷是也。

昭王曾孙政并六国,称皇帝,负力怙威,燔书坑儒。

14.根据材料,概括秦国壮大、统一六国的原因。(3分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,6分)

阅读下面两首曲子,完成15~16题。

枉凝眉

一个是阆苑仙葩,一个是美玉无瑕。若说没奇缘,今生偏又遇着他;若说有奇缘,如何心事终虚化?一个枉自嗟呀,一个空劳牵挂。一个是水中月,一个是镜中花。想眼中能有多少泪珠儿,怎经得秋流到冬尽,春流到夏!

终身误

都道是金玉良姻,俺只念木石前盟。空对着,山中高士晶莹雪;终不忘,世外仙姝寂寞林。叹人间,美中不足今方信。纵然是齐眉举案,到底意难平。

15.对这两支曲子字句的解说,不恰当的一项是( )(3分)

A.“金玉良姻”指贾宝玉和薛宝钗的婚姻,“木石前盟”指贾宝玉和林黛玉的爱情。

B.《终身误》中的“俺”和《枉凝眉》中的他都是指贾宝玉。

C.“阆苑仙葩”指薛宝钗,“美玉无瑕”指林黛玉。

D.“凝眉”意指林黛玉的“两弯似蹙非蹙罥烟眉”。

16.关于这两支曲子的分析,不恰当的一项是( )(3分)

A.《终身误》是以贾宝玉的口气咏叹薛宝钗的。

B.《枉凝眉》是写林黛玉的,最后一句照应小说第一回的“还泪”之说。

C.“都道是金玉良姻”的“都”说明贾宝玉和薛宝钗的婚姻得到贾府封建家长的赞同和支持。

D.这两支曲都运用对比,写出了贾宝玉在宝钗、黛玉两个中间徘徊,难以选择。

(三)名篇名句默写(本题共 1小题,8分)

17. 补写出下列句子中的空缺部分。(8分)

(1)对自由生活的向往是很多诗作的共同主题,如陶渊明的《归园田居(其一)》“ , ”,李白《梦游天姥吟留别》“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”。

(2)“猿啼”是古诗文之常见意象,杜甫《登高》中的“ ”和白居易《琵琶行》中的“ ”均使用了这一意象。

(3)李清照《声声慢》中的“ , ”是说凄苦的哀愁浸满了作者心灵,身世之痛、家国之痛、孤独之病等等,作者的愁太多太多了,又如何包括得尽,概括得了。

(4)2024年《故宫日历》选用了93件故宫馆藏龙文物的图片作为插图。龙是中国古代传说中的神异动物,也是中国文化的突出符号,“龙”在古诗文中多有出现,比如“ , ”。

三、选择题(本题共7小题,21分)

18.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“彤管有炜”“绛皓驳色”“正赤如丹”中的“彤”“绛”“赤”都指红色。

B.“自牧归荑”“采之欲遗谁”“美人之贻”中的“归”“遗”“贻”都指“赠送”。

C.“稍见云中白若樗蒱”中的“稍”是“稍微”的意思。

D.“济水东流”“人才济济”“济南”中“济”的读音相同。

19.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“明烛天南”“顺流而东”都有名词做动词现象。

B.“当其南北分者,古长城也”是状语后置句。

C.“客有吹洞箫者”是定语后置句。

D.“舞幽壑之潜蛟,泣孤舟之嫠妇”中的“舞”和“泣”都是使动用法。

20.下列说法错误的一项是( )(3分)

A. 蜉蝣是春夏之交生在水边的小飞虫,古人用它来比喻人的渺小。

B.“壬戌之秋”“戊申晦”都用的是干支纪年纪日法。

C.“元和十年”“余以乾隆三十九年十二月”用的是帝王年号纪年法。

D.“满地黄花堆积”中的“黄花”指菊花。

21.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“羽扇纶巾”与“满腹经纶”中的“纶”读音不同。

B.“呕哑嘲哳难为听”与“哑口无言”中的“哑”读音不同。

C.“纵一苇之所如”与“吉祥如意”的“如”意思不同。

D.“枫叶荻花秋瑟瑟”“瑟瑟发抖”“半江瑟瑟半江红”中的“瑟瑟”意思相同。

22.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》中“金戈铁马,气吞万里如虎”两句,表现了当年刘裕率军北伐时的强大气势。

B.曹操的短歌行中的“山不厌高,海不厌深”,表达了自己希望接纳更多的人才,模仿了管子的“海不辞水,故能成其大;山不辞土石,故能成其高。”

C.《荀子·劝学》中“驽马十驾,功在不舍”两句,以劣马的执着为喻,强调为学必须持之以恒。

D.即便“故国不堪回首”,李煜在《虞美人》(春花秋月何时了)中还是不由自主地想到自己当年在金陵的宫殿,慨叹已物是人非:“春花秋月何时了,往事知多少。”

23.下列说法错误的一项是( )(3分)

A.“其出人也远矣”与“出人头地”的“出人”意思相同,都指超出一般人。

B.“死生契阔,与子成说。执子之手,与子偕老”中的“契阔”指聚散。

C.“慨当以慷”即“慷慨”,与“官兵们自己千方百计地节水,对祖国亲人却无比慷慨”中的“慷慨”意思相同。

D.“风雨兴焉”与“圣心备焉”的焉意思不同。

24.下列说法正确的一项是( )(3分)

A.“吾尝终日而思矣”与“而青于蓝”的“而”意思、用法相同。

B.“则知明而行无过矣”“君子生非异也”都含有通假字。

C.“千呼万唤始出来”与“千里之行始于足下”的“始”意思相同。

D.五岳指泰山、华山、衡山、嵩山、黄山。

四、写作(60分)

25.阅读下面的漫画材料,根据要求写一篇文章。

【说文解字】古汉字有一个“弜”字,像两把弓放在一起,义为“强”,音jiànɡ;如果弓弦都已松散(用几道斜线表示),则是“弱”。

以上材料具有启示意义。请整体把握材料的内容和寓意写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

同课章节目录