九年级语文下册第四单元 精品教案

图片预览

文档简介

九年级语文下册第四单元精品教案

13 短文两篇

1.理解并把握作者的主要观点。

2.梳理课文的论述思路,学习作者的说理艺术。

3.树立正确的读书观,认识读书的价值,学会以正确的方法和态度读书。

第1课时《谈读书》

一、导入新课

同学们,你们一定读过不少关于读书的名言吧,比如“读书忌死读,死读钻牛角”“读一本好书,就是和许多高尚的人谈话”“读书要有感受,要有审美感,对他人的金玉良言,要能融会贯通,并使之付诸实现”等。

这些名言,都体现了名人对于读书的看法。今天,我们要一起学习著名思想家培根的《谈读书》,看看他对读书有哪些独到的见解,能给我们带来什么启示。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“狡黠”“诘难”“吹毛求疵”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国哲学家、作家。主要作品有《随笔》《新工具论》《新大西岛》等。

◎背景链接

培根自称“以天下全部学问为己任”,他反对经院哲学,强调通过实验去揭示自然界的秘密,获得知识,并认为“知识就是力量”。他的《随笔》内容涉及哲学思想、处世之道等,其中《谈读书》犹如一位睿智的老人对晚辈的谆谆教诲:要多读书,读书是有好处的。

◎文体知识

随 笔

随笔是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种特性,富有理趣。通常篇幅短小、形式多样,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。写法上,往往旁征博引,而不做理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨。

2.目标任务二:整体感知,梳理层次。

◎初读课文,作者围绕着“读书”,提出了哪些观点?

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

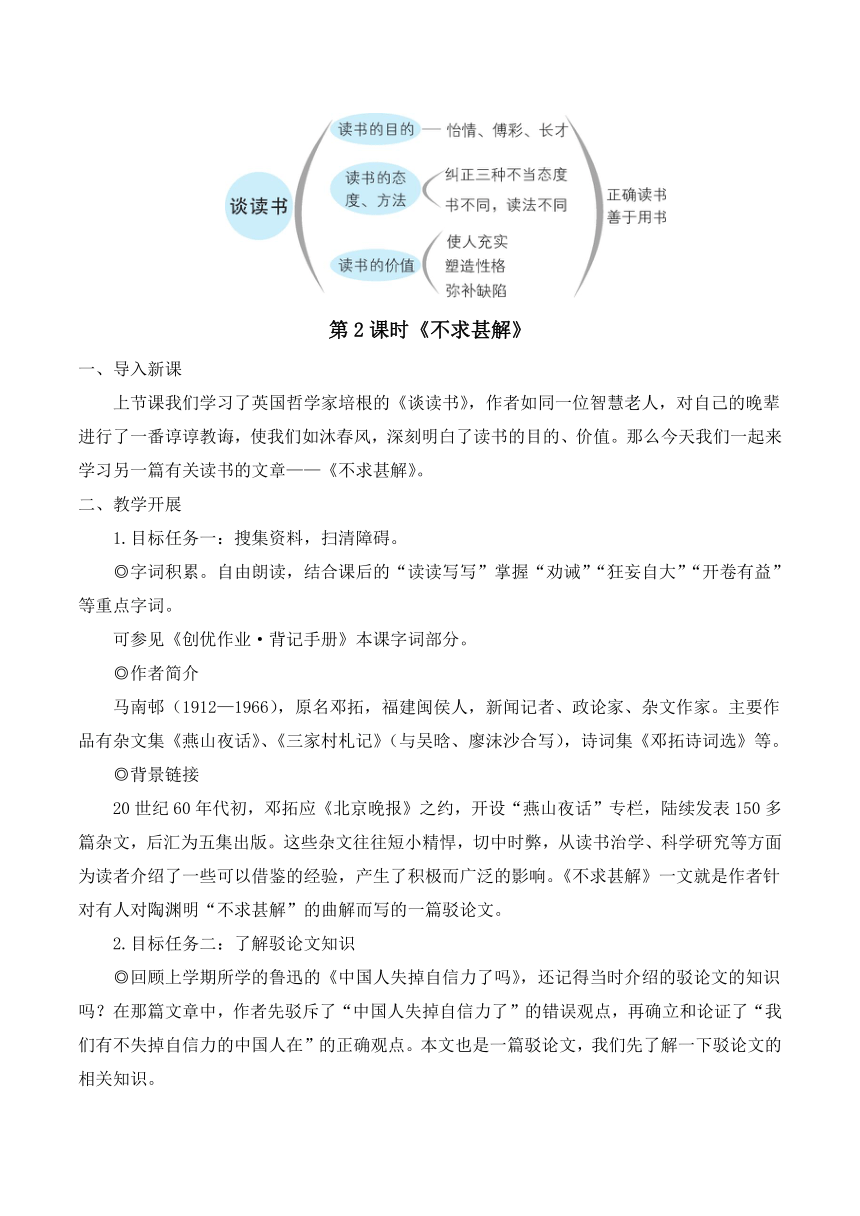

◎品味这些富有哲理的句子,将它们分类,说说这些句子是从哪些方面来论述“读书”的。

(1)句是论述读书的目的。(2)(3)句是论述读书的态度、方法。(4)(5)句是论述读书的作用。

◎依据上面的归纳,给文章划分层次,概括每个部分的大意。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的目的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“味同嚼蜡矣”)阐述读书的态度、方法。

第三层:(从“读书使人充实”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。

◎根据上述分析,请你完成下面的学习任务单。

学习任务单

[参考答案]①目的 ②傅彩 ③缺陷

3.目标任务三:精读分析,学习论证方法。

◎精读第一层,回答问题。

(1)读书有哪些好处?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书容易出现哪三种不好的偏向?

读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(3)不同的人对读书的态度有何不同?

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

(4)读书和经验之间有何关系?

经验补读书之不足。

(5)根据以上问题,思考本层是如何进行论证的。画出结构图。

◎精读第二层,回答问题。

(1)作者认为读书要纠正的三种不当态度是什么?

存心诘难作者,尽信书中所言,局限于文字的推求而不推敲细思。

(2)作者介绍了怎样的读书方法?简要概括。

要根据不同的书,选取不同的阅读策略:有的书可以简单翻翻,读一部分,浅尝辄止;有的书可以狼吞虎咽,大体浏览,不求甚解;少数的书则需要从头读至尾,全神贯注,细细咀嚼,认真消化;还有些书因题材较次或价值不高,甚至不需要自己读,可请人代读,只浏览其所写笔记摘要即可。

◎精读第三层,回答问题。

(1)作者认为,读书有什么价值?

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

(2)作者在第三层是怎样论述读书的价值的?

先从正面论述读书的好处,再从反面论述人精神上的缺陷可以用读书来弥补。

4.目标任务四:分析论证方法。

◎快速回顾课文,思考:本文运用了哪些论证方法?有什么作用?结合具体句子说说。

对比论证。如第一层,从正面论证以后,再从反面来说,使论证更加全面、有力。

比喻论证。如以“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来论证读书对人的天赋的作用;又如论述人的才智上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动祛除一样。运用比喻论证,用熟悉的事物进行比喻,生动形象、通俗易懂,便于读者理解。

三、作业布置

1.课外收集名人的读书故事,积累好的读书方法。

2.推荐阅读:《培根随笔集》。

第2课时《不求甚解》

一、导入新课

上节课我们学习了英国哲学家培根的《谈读书》,作者如同一位智慧老人,对自己的晚辈进行了一番谆谆教诲,使我们如沐春风,深刻明白了读书的目的、价值。那么今天我们一起来学习另一篇有关读书的文章——《不求甚解》。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“劝诫”“狂妄自大”“开卷有益”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

马南邨(1912—1966),原名邓拓,福建闽侯人,新闻记者、政论家、杂文作家。主要作品有杂文集《燕山夜话》、《三家村札记》(与吴晗、廖沫沙合写),诗词集《邓拓诗词选》等。

◎背景链接

20世纪60年代初,邓拓应《北京晚报》之约,开设“燕山夜话”专栏,陆续发表150多篇杂文,后汇为五集出版。这些杂文往往短小精悍,切中时弊,从读书治学、科学研究等方面为读者介绍了一些可以借鉴的经验,产生了积极而广泛的影响。《不求甚解》一文就是作者针对有人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

2.目标任务二:了解驳论文知识

◎回顾上学期所学的鲁迅的《中国人失掉自信力了吗》,还记得当时介绍的驳论文的知识吗?在那篇文章中,作者先驳斥了“中国人失掉自信力了”的错误观点,再确立和论证了“我们有不失掉自信力的中国人在”的正确观点。本文也是一篇驳论文,我们先了解一下驳论文的相关知识。

驳论文,即侧重于驳论的议论文。

驳论的含义:反驳对方的观点,在此基础上阐明自己的观点并加以论证。

驳论文的基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

其中,直接批驳有三种方式:①就对方论点中的根本性错误进行反驳,即驳论点。②通过批驳对方的论据来驳倒对方的论点,即驳论据。③通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,即驳论证。

3.目标任务三:初读课文,把握观点。

◎本文作者批驳的观点是什么?作者的观点是什么?

批驳的观点:对任何问题不求甚解都是不好的。

作者的观点:盲目地反对不求甚解的态度没有充分的理由。

◎“不求甚解”是什么意思?

“不求甚解”多指读书只求大意,不深入理解。

“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,不妨老实承认“不求甚解”;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”并不是说读书可以马马虎虎,很不认真。

◎围绕“不求甚解”,作者表达了哪些观点?

①好读书这个习惯的养成是很重要的;②读书的要诀,全在于会意;③要学习得好,不能死读,而必须活读;④重要的书须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

4.目标任务四:精读课文,分析论证方法和思路。

◎分析论证方法。品读课文,讨论本文运用了哪些论证方法,有什么作用。

举例论证、道理论证和对比论证。

第2段运用了道理论证。作者从“不求甚解”的出处入手,有力地论证了陶渊明读书的本意是领会书中的要义,体会书中的乐趣,而不必在一字一句上过分下功夫。作用:增强了文章的说服力。

第5段运用了举例论证。作者举普列汉诺夫的例子,从反面有力地论证读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。作用:使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了举例论证。举了诸葛亮读书“观其大略”的例子,从正面有力地论证了读书要前后贯通,了解大意,知识面会更广,了解问题会更全面。作用:使论证更具体、更有说服力。

第8段运用了道理论证。引用了陆象山的语录,指出“未晓处且放过”与“不求甚解”的提法很相似,增强了文章的说服力。

◎梳理论证思路。阅读课文,梳理本文的论证思路,完成下面的学习任务单。

学习任务单

[参考答案]①对任何问题不求甚解都是不好的 ②断章取义 ③诸葛亮 ④重要的书

5.目标任务五:比较阅读,品味探究

◎比较《谈读书》和《不求甚解》在内容、论述角度、写作方法等方面的异同。

相同点:都谈及读书态度和方法。

不同点:

主要内容 论述角度 写作方法

《谈读书》 探讨读书的目的、读书的态度和方法、读书的价值 较全面,侧重对读书方方面面问题的探讨 立论:先提出观点,再阐释说明

《不求甚解》 通过对“不求甚解”的回溯分析,引导读者正确认识其含义,树立正确的读书态度,选择正确的读书方法 选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨 驳论:树靶子,引出处,释新义,举例子,引语录,得结论

结束语:学完本课,相信大家都对读书有了新的认识。我们要重视读书,掌握正确的读书方法,让知识充盈我们的人生!

三、作业布置

运用这两课所学的论证方法,将自己的读书心得和方法,写成一篇小论文。

本次教学设计,突出议论性文章的特点,注重让学生了解阅读议论性文章的一般策略。教学中,引导学生阅读文本,提取文中的关键句,把握语意,划分层次,学习文中的论证方法和论证思路。通过对比阅读,把握《谈读书》《不求甚解》两篇短文在内容、论述角度和写作方法上的异同,锻炼了学生横向比较、概括总结的能力。

14 山水画的意境

1.把握文章核心概念,了解概念之间的关系,理解作者观点。

2.理清文章的论述思路,分析论证方法,体会本文说理语言的艺术。

3.能够体会“意境”的本质,提升传统审美情趣,学习鉴赏文学作品和山水画作。

第1课时

一、导入新课

《千里江山图》是中国古代青绿山水画的巅峰之作,长卷景物繁多,气象万千,意境雄浑壮阔,气势恢宏,充分表现了自然山水的秀丽壮美。我们常说“诗情画意”,那么山水画的意境如何表现呢?中国山水画的意境和古典诗词中的意境又有什么关联呢?让我们一起来学习李可染的《山水画的意境》一文吧。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“惆怅”“胸有成竹”“浮光掠影”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

李可染(1907—1989),江苏徐州人,画家,以山水画成就最高。代表画作有《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。其作品意境开阔,笔墨浑厚,气韵生动,格调浓重,熔文学性、音乐性和造型美于一炉。

◎背景链接

李可染的山水画创作,经历了一个由“写实”到“写意”,由“写生”到“创作”,由“写境”到“造境”的发展历程。1954年,李可染开始了写生之路,为变革山水画而进行探索。他提出“可贵者胆”“所要者魂”的主张,这里的“魂”就是他在《山水画的意境》中所强调的意境。课文节选自《漫谈山水画》一文。该文是孙美兰(李可染的弟子)根据李可染的讲课笔记整理的,最初发表于《美术》1959年第5期。课文节选的是作者集中探讨意境的部分。

◎文体知识

文艺评论文

文艺评论文属于特殊议论文,它既有普通议论文的论说性,又有艺术性。作者的观点、结论,往往是在对实例的具体分析中得出的。这些实例不同于议论文的论据,它不仅仅是佐证观点的材料,更是作者研究思路和研究过程的呈现,融入了作者对相关问题的深刻认知,起到揭示观点、完善观点、丰富观点、呈现思路等作用,加深我们对其文艺观点的理解。

2.目标任务二:初读课文,整体感知。

◎本文的核心观点是什么?

意境是山水画的灵魂。

◎什么是意境?为什么山水画要讲究意境?

意境就是景与情的结合;写景就是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解,重要的是表现人对自然的思想感情,见景生情,景情结合。如果片面追求自然科学的一面,风景也缺乏情趣,没有画意,自然感动不了人。诗画有了意境,就有了灵魂。

3.目标任务三:再读课文,梳理思路。

◎与核心概念相关的有哪些概念?如何理解这些概念之间的关系?

与“意境”相关的概念有“山水画”“景”“情”“意匠”。

◎理清文章的论证思路,用思维导图来呈现全文结构。

本文的论证思路是“是什么—为什么—怎么样”。

学习任务单

[参考答案]①景与情的结合 ②强烈、真挚 ③意匠

4.目标任务四:精读课文,把握内容。

◎作者要说的是山水画的意境,为什么要在第3、4自然段中大篇幅分析诗歌的意境?

诗歌的意境与山水画的意境是相通的,因此,作者在这里以两篇著名诗作的意境为例,也就能更好地诠释山水画的意境。

◎阅读最后两段,思考:是否只要把握了“意境”便能创作出好的山水画作品?

不是。作者认为创作山水画作品除了意境之外,还需要有意匠。意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。有了意境,没有意匠,意境也就落了空。

◎“意境的产生,有赖于思想感情,而思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关。”那么怎样才能深入全面认识对象呢?

作者首先指出要深刻认识对象,必须身临其境,长期观察,接着举齐白石画虾的例子来论证经过长期的观察才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。

第2课时

1.目标任务一:品读课文,分析举例论证。

◎找出课文中所举的实例并分析其作用。

(1)(第3段)“如李太白《送孟浩然之广陵》的诗句……使人深深体会到诗人的深厚的友情。”

(第4段)“毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。”

分析:通过列举李白、毛泽东的诗词,阐释艺术作品是如何通过写景充分表达人物的思想感情,从而创造出意境的。这些诗词大家耳熟能详,既有景物描写,又有景与情的融合无间,具有很好的示范作用。

(2)(第6段)“例如,齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也只有当对事物的认识全面了,做到‘全马在胸’‘胸有成竹’‘白纸对青天’‘造化在手’的程度,才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。”

分析:举齐白石画虾的例子,论证了意境的产生有赖于思想感情,而思想感情则有赖于长期的观察,证明只有身临其境,长期观察,才会对事物有深刻的认识。

(3)(第7段)“例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句‘北国风光,千里冰封,万里雪飘’,就充分体现了诗人胸怀和思想的崇高境界。”

分析:举《沁园春·雪》的例子证明了写诗、作画要“站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入”。这也是大家很熟悉的诗词,以此为例具有典范性,能增强说服力。

(4)(第8段)“拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求(如朝霞暮霭等),早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。重要的是表现松树的精神实质。”

分析:举中国画家画松树没有特定时间的事例,论证了“中国画不强调‘光’,而是注重表现事物的精神实质”这一观点,从而使论证更具体、更有说服力。

(5)(第8段)“一位作者出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。”

分析:通过举画画中的反例,论证画画不经过长期观察不可能创造意境。

(6)(第8段)“记得苏州有四棵古老的柏树……一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。”

分析:以苏州古老的柏树为例,论证画家观察它的精神实质,再加以夸张渲染,意境会更鲜明。

◎通过对文章中所举例子的分析,探究“举例论证”的含义,并说一说举例论证在议论文中有什么作用。

含义:举例论证是指列举确凿、充分、有代表性的事例来证明论点的方法,是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。作用:在议论文中,通过列举典型事例,可以具体有力地证明中心论点,增强说服力。

2.目标任务二:审美实践,提高素养。

◎学习本文,你获得了哪些关于绘画和写作的启示?

绘画方面的启示:①对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。②一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。③一个山水画家,对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。④有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性。

写作方面的启示:①尽量熟悉我们写作的对象,把握它们的精神实质。②写作要在客观事物中融入自己的情感和感受,才能创造出美好的意境。③对所写景物有强烈、真挚的感情,这样才能认识深刻、全面,才能打动人心。④要思考和感悟生活,写出有个性的文章。

结束语:本文围绕山水画的意境展开,学完本课,相信同学们对中国的山水画有了更深的了解。艺术都是相通的,意境不仅在画画中很重要,在写作中也同样重要。同学们课下可以去找找相关的画作或文学作品来欣赏,相信会有更多收获。

三、作业布置

课外选择你喜欢的一幅山水画或一篇散文,说说你对其中意境的理解,写一篇不少于300字的小作文。

本文的教学设计注重对课文内容的把握,引导学生认识并体悟中国传统美学中的意境理论。针对深奥难懂的绘画知识和文中涉及的核心概念,在教学过程中设置提问探究环节,引导学生理解文中概念。在论证方法的学习中,针对本文大量举例的特点,详细分析了举例论证的作用与用法,便于学生在写作中将举例论证运用得恰到好处。最后由绘画延伸到写作之中,有利于培养学生的迁移能力,并在课外延伸中让学生欣赏画作和文学作品,将所学的方法运用于审美实践。

15 无言之美

1.把握文章的核心概念,了解概念间的关系,把握作者的主要观点。

2.理清文章的论述思路,分析作者所举实例,体会其与作者观点的关系。

3.借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品和艺术作品。

一、导入新课

在诗歌中,有时虽然“无言”,但是感情却表达得淋漓尽致。“此中有真意,欲辨已忘言”写出了陶渊明悠闲自得的心境;“无言独上西楼”写出了李煜深切的故国之思。可见,无言中往往包含了千言万语,我们需要学会品味其中的“无言之美”。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“意蕴”“轻描淡写”“信手拈来”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

朱光潜(1897—1986),安徽桐城人,美学家、翻译家。他一直寻求中西美学的融合,他的《诗论》一书,就是试图用西方的美学来研究中国的古典诗歌,找出其中的规律。他的主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

◎背景链接

本文是朱光潜1924年在春晖中学任教期间用白话文发表的美学处女作,学界普遍视其为朱光潜美学生涯的开端。虽然对于无言之美的阐释,朱光潜主要依据了古希腊艺术的“静穆”原则,但我们仍然可以看出,朱光潜对美的理解根本上是受中国古典审美经验影响。

2.目标任务二:初读课文,梳理思路

◎本文的核心概念是什么?其相关概念有哪些?如何理解它们的内涵?

核心概念是“无言之美”,相关概念有“言”“无言”“美术”等。

概念 内涵

无言之美 说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

言 并不专指语言文字,而是包含一切艺术所用的“语言”,如绘画的线条、色彩,音乐的曲调、旋律等。

无言 不是不用语言来表现,而是注重含蓄,避免直露。

美术 在本文中不是日常生活所说的“画画”之义,而是美学领域中的一个专业概念,是具有美学意义的活动及其产物,如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。

◎作者是怎样论述“无言之美”的?请梳理本文的论证思路。

学习任务单

本文是按照“话题导入—提出问题—分析问题—得出结论”的①________顺序进行论证的。

[参考答案]①逻辑 ②文学 ③美感就越大越深越真切

3.目标任务三:精读课文,合作探究。

◎文章开头是怎样引出“无言”这一话题的?这有什么作用?

文章引述孔子和子贡的对话,引入“无言”这一话题,从而展开了对“无言之美”的论述。以这一事例为引,故事性强,易于理解,也起到了激发读者阅读兴趣的作用。

◎根据第3—6段内容,分析“言”和“意”的关系。

◎怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”?

在作者看来,文字语言有其局限性,都只能尽量表现情绪意旨,却不能完全传达。退一步讲,即使文字语言没有这样的局限性,“笔之于书的和存之于心的铢两悉称,丝毫不爽”,却也并非文学的追求。很多时候,将心中所想说的话都传达出来,会毫无余蕴,并非一件好事。相反,用尽量简洁精练的语言,表达丰富的思想意绪,含蓄而不直露,留下空白,让读者发挥想象,去体悟、吟味,会有言有尽而意无穷的感觉,美感更浓厚,印象更深刻。

◎在作者看来,摄影家和美术家的创作有什么不同?

①摄影家的创作“和自然逼真”,美术家的创作不“和自然逼真”。表现在:在同一视域以内的东西,摄影家所摄相片包罗尽致,且体积、比例与实物两两相称,无丝毫错误;美术家画画则不然,未表现之先,先加一番选择,并对所选定的这一部分经过理想化的加工,融入自己的人格,然后表现出来,不和实物完全一致。②美术家的创作比摄影家的创作更具美感,给人的印象更深刻。

◎第9段分析文学作品的八个例子可以分为哪两类?有什么共同特点?

◎分别概括在图画、文学、音乐、雕刻这四种艺术形式中“无言之美”的含义。

◎文章运用了哪些论证方法?其论证的过程和效果分别是怎样的?

论证方法 论证过程 效果

举例论证 ①以相片和图画为例证明美术作品不逼真表现,效果更好,论证无言之美。 ②以古诗词中言不尽意的例子体现含蓄美,论证无言之美。 ③列举白香山《琵琶行》和济慈《希腊花瓶歌》的例子说明音乐的无声美,论证无言之美。 ④举希腊著名雕刻《拉奥孔》的例子说明含蓄胜过流露,论证无言之美。 使文章的概念和理论更易让人理解,也使论证更有说服力,更令人信服

道理论证 第11段引用谚语,说明雕刻的含蓄不露,论证无言之美 引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性

对比论证 第3段把“言”和“意”进行比较,论述言不能完全达意 通过对比,特别是正反对比,形象鲜明地突出论点

结束语:“言有尽而意无穷”,学完本课,相信同学们体会到了无言的美。其实生活中,我们也应该懂得无言的道理,适时的沉默,反而比絮絮叨叨更能起到好效果。

三、作业布置

1.搜集体现无言之美的古诗词名句,然后任选一句,说说你对其中的“无言之美”的理解。

2.课外查找并欣赏油画《蒙娜丽莎的微笑》,说说这幅绘画作品中体现的无言之美。

本课是自读课文,但整体上不易理解,因此在学生自主探究的过程中,教师尽量引导,有难理解的地方给出提示,组织讨论活动,这样能充分发挥学生的主观能动性和学习的积极性。本课探究活动分为梳理结构层次、理解课文内容和分析论证方法三大部分,条理清楚,内容充实。课后布置作业,让学生自主欣赏古诗词及名家画作,加强其对其他艺术“无言之美”的理解和感受,从而更好地把握文章内容。

16 驱遣我们的想象

1.把握文章的核心概念,梳理概念间的关系,理清作者的论证思路。

2.关注鉴赏范例,品味文中意蕴深刻的语言,理解文章的主要观点。

3.领会作者鉴赏文学作品的思想方法,提高自己的鉴赏能力。

一、导入新课

郭沫若的诗歌《天上的街市》同学们都很熟悉,诗中描绘了诗人想象中“天上的街市”的奇景,诗人还仿佛看到了传说中的牛郎织女自由地在天街闲游。阅读诗人笔下的文字,我们也不禁跟着诗人的想象,脑海中浮现出牛郎织女幸福生活的画面。阅读文章也和读诗、写诗一样,要发挥想象才能领会其意境和情感。那么我们该如何发挥想象力呢?今天,就让我们走进叶圣陶的《驱遣我们的想象》,去一探究竟吧。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“契合”“旷远”“拘泥”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏苏州人,作家、编辑家、教育家,有“优秀的语言艺术家”之称。其作品风格朴素自然,语言凝练精致。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

◎背景链接

原文共有四节,分别是“要认真阅读”“驱遣我们的想象”“训练语感”“不妨听听别人的话”,旨在教授中等学校学生或一般的青年鉴赏文艺作品的方法。第一节“要认真阅读”,探讨文艺鉴赏的一般原则、方法;第三节“训练语感”,教给读者如何揣摩语言文字,并参照生活经验,以训练语感;第四节“不妨听听别人的话”,告诉读者,鉴赏文艺作品,还要读读相关的批评文章。课文是第二节,主要以实例分析的方式,探讨如何驱遣想象去鉴赏文艺作品。

2.目标任务二:默读课文,把握内容。

◎阅读全文,找出文中能表达作者观点的句子。

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。③他们要通过文字去接触作者的所见所感。④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。

◎结合文题尝试概括作者在文中想表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

◎本文的核心概念是什么?与核心概念相关的有哪些概念?如何理解这些概念之间的关系?

本文的核心概念是“想象”。与核心概念相关的重要概念还有“文艺”“文字”“读者”“作者”。

文艺是文字的集合体,文字是连接读者与作者的桥梁。驱遣想象是读者通过文字接触作者的所见所感,从而接受美感的经验,得到人生的受用的途径。

3.目标任务三:精读课文,分析论证思路和论证方法。

◎阅读全文,梳理本文的论证思路。

学习任务单

本文的论证思路是“知识铺垫—理论阐述—实例分析”。

[参考答案]①集合体 ②文字 ③散文诗

◎分析文中作者主要运用的论证方法,并说说得出了怎样的结论。

论证方法 举例论证、对比论证

举例 王维的诗句 《海燕》

论证内容 如果只从字面上理解就领会不到诗句的意思;如果加以想象,就能看到图画,体会出诗句的意境。 文学鉴赏不能单就字面解释,要展开动态想象去理解诗句,接触作者的意境,获得人生的受用。

论证结论 要驱遣想象去鉴赏文艺作品,才能接触到作者的意境,接受美感的经验,得到人生的受用。

4.目标任务四:赏析语言,领悟内涵。

◎文中许多句子都有十分深刻的文艺观,它们或有透彻的内蕴,或有值得写作借鉴的实用价值,请阅读下面几句话,谈谈你对它们的理解。

(1)文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

赏析:任何一篇文艺作品,虽然都是文字集合起来的,但这是一种有着内在逻辑顺序的集合,既表现了内容,也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识、有目的、有逻辑地创造。

(2)作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

赏析:“见”可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“见”也可指代材料,无“见”便会“巧妇难为无米之炊”;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多积累,多观察,做到言之有物;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

(3)假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

赏析:文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等偏抒情的作品,形象性尤其突出,且情感表达也格外强烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

5.目标任务五:拓展延伸,学会鉴赏。

◎文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象对于鉴赏文艺作品的重要性。你能从读过的诗歌或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

【示例】在朱自清先生的《背影》一文中,“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子”,这句描述“父亲”攀爬月台的文字,能因我们的想象而变得生动。“父亲”的身子肥胖,所以我们可以想象他向上攀爬时定费了不少劲,导致身子微倾;可以想象他的脚并不只是缩了一次,而是挣扎着缩了好几次。通过想象,“父亲”身子微微倾斜的形象便如照片一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,“父亲”的形象更加真切起来,更能打动读者的心灵。

结束语:同学们,“想象是鉴赏的重要条件,想象力不发达,鉴赏力也无法使之发达的”,由此可见,想象对于鉴赏文艺作品是多么重要。所以,我们在学习生活中,要充分发挥自己的想象力,以提高我们阅读鉴赏文艺作品的能力。

三、作业布置

任意选择一首古诗词,发挥想象,描绘其画面,写一段不少于200字的文字。

本次教学设计在教学内容的选择和学习目标的确立上,一方面紧扣单元教学目标所要求的理解作者的观点,学习思辨的方法;另一方面立足文本,充分挖掘文本价值,理清作者的论证思路,学习鉴赏文学作品的方法,赏析语言体会其内涵。驱遣想象的文学鉴赏方法从字面意义上比较好理解,但是学生在实际拓展运用时会感到比较抽象,因此,此次教学设计中以学生熟悉的课文为例,降低了学生理解的难度,教学过程循序渐进,使学生在理解课文的同时学习到实用的阅读方法,将学与用充分结合。

写作 修改润色

1.掌握修改润色的方法,能够根据基本要求修改自己的文章。

2.在多次训练中强化修改能力,提升逻辑思维能力。

3.培养修改润色的兴趣,养成在写作中多次修改的良好习惯。

一、导入新课

三分文章七分改,历代著名作家都十分重视文章的修改润色。托尔斯泰对长篇小说《复活》中卡秋莎的外貌描写,修改了20次才定稿。曹雪芹“批阅十载,增删五次”,才写成了“百科全书式小说”《红楼梦》。今天,我们就来学习怎样对文章进行修改润色。

二、教学开展

1.探究活动一:理论精析。

学生自由阅读教材P90写作“修改润色”的内容,了解本课学习的内容,思考下面的问题。

◎修改文章要兼顾“言”和“意”,“言”和“意”分别指什么?

“言”指言辞和表达;“意”指立意和思想内容。

◎文章的修改润色应该从哪里入手呢?

先改“意”,再改“言”。修改文章时,首先要着眼全篇,看文章立意是否正确,观点是否鲜明,内容是否充实而又有新意,然后再来修改语言。因为只有“意”准确、恰当了,“言”的修改才有依据,有效果。如果内容肤浅、观点牵强、材料单薄等,要着重从“意”上进行修改;如果词不达意、语句不连贯、布局不合理等,要从“言”上进行修改。

◎“言”修改的基本要求是什么?

基本要求是改“对”,进一步的要求是改“好”。

◎怎样才能把文章的“言”修改得“好”?

通过朗读、推敲来修改。要将“言”的修改与“意”的修改结合起来,补充内容,加工润色,使文章内容更充实,语言更富有文采。例如,写记叙文可以补充细节描写。又如写景,除了视觉描写,还可以补充听觉、味觉、触觉等描写,或者将静态描写和动态描写结合,等等。此外,适当炼字、炼句,恰当运用一些修辞手法,可以使文章语言表达更形象生动。

◎修改“言”的具体方法有哪些?

方法 具体操作 修改效果

增 增加能突出主题的内容,使抽象、空乏、言之无物的文字变得具体实在,使单薄、无说服力的内容变得有力度、饱满。 使文章从单薄变充实,言之有物。

删 删去重复啰唆、可有可无的内容,删去与观点脱节、违背事实的情节,使庞杂冗长的文章变得精练简洁。 使内容从繁杂变简洁,清楚明了。

调 调整词、句、段的位置,使其合乎逻辑,使文章层次清晰,结构合理。 使结构从混乱变清晰。

换 将陈旧平淡的内容换成新颖生动的内容,将含混、笼统、容易产生歧义的内容,换成准确清晰的内容。 使语意从含混变准确。

改 修改表达中不准确、不严密、不生动的地方。 使表达变得顺畅、合理。

2.探究活动二:示例引路——片段的修改润色。

◎修改语言。阅读下面的习作片段,指出其中的错误或不足之处,并进行修改。

他接过我的自行车,很娴熟地把车倒立起来,扒下内胎,按到一盆水里。寒风呼啸着拂面吹来,我不禁打了个哆嗦。再看他,手还浸泡在冰冷的水里。他粗糙的手上有几道裂口,但我却从他的脸上看不到一丝对寒冷的反映。很快地,他补好了车胎,并将打足了气的车胎浸到水中仔仔细细地检查了一番车胎,然后就撤了气,把内胎安好,然后又拿起打气筒为车胎重新打气。做好这一切后,他把车推到我面前,然后像开始那样对我憨憨地笑着。

错别字方面:“反映”应改为“反应”。

词语使用方面:①“拂面”使用不当,应将“拂面”改为“扑面”。②“然后又拿起打气筒”中的“然后”与前面使用的关联词重复,应改为“最后”。③“很快地”中“很快”后应删去“地”。

病句方面:①“他补好了车胎,并将打足了气的车胎浸到水中仔仔细细地检查了一番车胎”中的最后一个“车胎”赘余,应删去。②“然后又拿起打气筒为车胎重新打气”中的“又”和“重新”两词意思重复,可删去“又”。③“做好这一切后,他把车推到我面前,然后像开始那样对我憨憨地笑着”一句中的“然后”赘余,应删去。

◎修改内容。阅读下面一段文字,对其进行修改润色。

池塘周围的景色很美,四面围着一些花草树木。树是各种各样的,一片郁郁葱葱。花也是各种各样的,五彩缤纷。

修改指导:这段文字描写有些空泛。有哪些树,树有何特征,有哪些花,这些花的形态和色彩如何,都未能描述出来。不仅如此,文段中的内容也未能扣住“美”字。这些都是因为观察不细致,构思不精确而导致的。修改时可以把“各种各样”具体化,把树的特征、花的形态写得详细而生动,再给它设置一个恰切的背景,这个池塘周围的景色就一定很美了。

修改示例:中午,烈日当头照,密密的垂柳遮住了炽热的阳光。我有时坐在柳树下看书,有时折下一根柳条做柳哨,有时用柳条编成一个花环,插上五颜六色的野花戴在头上。一阵微风吹来,池水泛起涟漪,柳枝伴着涟漪妩媚地拂动。有一些人还跑到池塘里游泳,他们像鱼儿一般,在凉爽的池水里快乐地嬉戏着,享受池水的爱抚。

◎润色语言。阅读下面的文字,对其中的语言进行润色,使其更加有文采。

一个人的灵魂总是会在他的眼睛和语言里得到表露。灵魂高尚者,眼光明亮,语言高雅。反过来,我们也可以通过个人的眼睛和语言而窥视到他的灵魂,眼神淫邪,语言污秽,他的灵魂必定卑鄙肮脏。

修改指导:这段论述用正反双向说理的方法阐明了一个人的灵魂、眼睛、语言三者之间的关系,条理清楚,语言简明,从思维和阐述上来看,应该说是准确严密的。但是,我们可以将语言润色,使原文变得更好、更有文采。

修改示例:灵魂储藏在人的心中,闪动在人的眼里,表露在人的嘴上。眼睛足以传情。它毫不掩饰地展现出你的学识、品性和情操:也许你貌不惊人,眼小如豆,但它却可以流露出你华美的气质;也许你美目流盼,但却可能有一个蜷曲衰败的灵魂在其中沉睡。

教师小结:精妙地运用动词,恰到好处地使用比喻、对比等修辞手法,巧妙地使用假设句式,使文章在阐释事理的同时也不乏生动形象。

3.探究活动三:写作实践——短文的修改润色。

◎阅读教材P91的“写作实践一”,给短文《寻人启事》修改润色。

提示:1.仔细阅读文章,发现其长处与不足,不足之处就是需要修改的地方。2.从内容和语言两个角度修改文章,使内容更充实,语言更流畅,有表现力。3.无论是改动还是增删,动笔前都要反复斟酌,以防与原意不符。

结束语:修改润色是作文写完后很重要的一个环节,许多伟大的作品都是修改出来的,甚至有些作品的第一稿和最后的成书有着天壤之别,所以,同学们在写作时一定不要轻视修改润色的作用。

三、作业布置

1.阅读自己在上一单元写作任务“布局谋篇”中的习作,从“言”和“意”两个方面对其进行修改润色。

2.完成教材P92的“写作实践三”。

这节课的教学目标,是让学生明白作文修改润色的重要性,教给学生修改作文的步骤和技巧。本次教学设计符合学生的认知规律,由浅入深,循序渐进。从字、词、句到结构、构思到中心与材料的修改,着重指导学生对“言”的修改,每一步都有一定数量的练习设计,最后设计一个综合练习。教学中重视方法指导和学生自主实践相结合,指导学生修改“言”的一些方法,通过这一节课的作文修改教学,使其具有初步的修改能力。经过引导,学生可以自行修改习作中的大部分问题,训练了学生自主修改作文的能力。

13 短文两篇

1.理解并把握作者的主要观点。

2.梳理课文的论述思路,学习作者的说理艺术。

3.树立正确的读书观,认识读书的价值,学会以正确的方法和态度读书。

第1课时《谈读书》

一、导入新课

同学们,你们一定读过不少关于读书的名言吧,比如“读书忌死读,死读钻牛角”“读一本好书,就是和许多高尚的人谈话”“读书要有感受,要有审美感,对他人的金玉良言,要能融会贯通,并使之付诸实现”等。

这些名言,都体现了名人对于读书的看法。今天,我们要一起学习著名思想家培根的《谈读书》,看看他对读书有哪些独到的见解,能给我们带来什么启示。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“狡黠”“诘难”“吹毛求疵”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

弗朗西斯·培根(1561—1626),英国哲学家、作家。主要作品有《随笔》《新工具论》《新大西岛》等。

◎背景链接

培根自称“以天下全部学问为己任”,他反对经院哲学,强调通过实验去揭示自然界的秘密,获得知识,并认为“知识就是力量”。他的《随笔》内容涉及哲学思想、处世之道等,其中《谈读书》犹如一位睿智的老人对晚辈的谆谆教诲:要多读书,读书是有好处的。

◎文体知识

随 笔

随笔是散文的一个分支,是议论文的一个变体,兼有议论和抒情两种特性,富有理趣。通常篇幅短小、形式多样,或讲述文化知识,或发表学术观点,或评析世态人情,启人心智,引人深思。写法上,往往旁征博引,而不做理论性太强的阐释,行文缜密而不失活泼,结构自由而不失严谨。

2.目标任务二:整体感知,梳理层次。

◎初读课文,作者围绕着“读书”,提出了哪些观点?

(1)读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书时不可存心诘难作者,不可尽信书上所言,亦不可只为寻章摘句,而应推敲细思。

(3)书有可浅尝者,有可吞食者,少数则须咀嚼消化。

(4)读书使人充实,讨论使人机智,作文使人准确。

(5)读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

◎品味这些富有哲理的句子,将它们分类,说说这些句子是从哪些方面来论述“读书”的。

(1)句是论述读书的目的。(2)(3)句是论述读书的态度、方法。(4)(5)句是论述读书的作用。

◎依据上面的归纳,给文章划分层次,概括每个部分的大意。

第一层:(从开头到“全凭观察得之”)阐述读书的目的。

第二层:(从“读书时不可存心诘难作者”到“味同嚼蜡矣”)阐述读书的态度、方法。

第三层:(从“读书使人充实”到结尾)阐述读书能塑造人的性格和弥补精神上的各种缺陷。

◎根据上述分析,请你完成下面的学习任务单。

学习任务单

[参考答案]①目的 ②傅彩 ③缺陷

3.目标任务三:精读分析,学习论证方法。

◎精读第一层,回答问题。

(1)读书有哪些好处?

读书足以怡情,足以傅彩,足以长才。

(2)读书容易出现哪三种不好的偏向?

读书费时过多易惰,文采藻饰太盛则矫,全凭条文断事乃学究故态。

(3)不同的人对读书的态度有何不同?

狡黠者鄙读书,无知者羡读书,唯明智之士用读书。

(4)读书和经验之间有何关系?

经验补读书之不足。

(5)根据以上问题,思考本层是如何进行论证的。画出结构图。

◎精读第二层,回答问题。

(1)作者认为读书要纠正的三种不当态度是什么?

存心诘难作者,尽信书中所言,局限于文字的推求而不推敲细思。

(2)作者介绍了怎样的读书方法?简要概括。

要根据不同的书,选取不同的阅读策略:有的书可以简单翻翻,读一部分,浅尝辄止;有的书可以狼吞虎咽,大体浏览,不求甚解;少数的书则需要从头读至尾,全神贯注,细细咀嚼,认真消化;还有些书因题材较次或价值不高,甚至不需要自己读,可请人代读,只浏览其所写笔记摘要即可。

◎精读第三层,回答问题。

(1)作者认为,读书有什么价值?

读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,科学使人深刻,伦理学使人庄重,逻辑修辞之学使人善辩:凡有所学,皆成性格。

(2)作者在第三层是怎样论述读书的价值的?

先从正面论述读书的好处,再从反面论述人精神上的缺陷可以用读书来弥补。

4.目标任务四:分析论证方法。

◎快速回顾课文,思考:本文运用了哪些论证方法?有什么作用?结合具体句子说说。

对比论证。如第一层,从正面论证以后,再从反面来说,使论证更加全面、有力。

比喻论证。如以“盖天生才干犹如自然花草,读书然后知如何修剪移接”,来论证读书对人的天赋的作用;又如论述人的才智上的缺陷,可以用读书来弥补,就像身体百病,可以用运动祛除一样。运用比喻论证,用熟悉的事物进行比喻,生动形象、通俗易懂,便于读者理解。

三、作业布置

1.课外收集名人的读书故事,积累好的读书方法。

2.推荐阅读:《培根随笔集》。

第2课时《不求甚解》

一、导入新课

上节课我们学习了英国哲学家培根的《谈读书》,作者如同一位智慧老人,对自己的晚辈进行了一番谆谆教诲,使我们如沐春风,深刻明白了读书的目的、价值。那么今天我们一起来学习另一篇有关读书的文章——《不求甚解》。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“劝诫”“狂妄自大”“开卷有益”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

马南邨(1912—1966),原名邓拓,福建闽侯人,新闻记者、政论家、杂文作家。主要作品有杂文集《燕山夜话》、《三家村札记》(与吴晗、廖沫沙合写),诗词集《邓拓诗词选》等。

◎背景链接

20世纪60年代初,邓拓应《北京晚报》之约,开设“燕山夜话”专栏,陆续发表150多篇杂文,后汇为五集出版。这些杂文往往短小精悍,切中时弊,从读书治学、科学研究等方面为读者介绍了一些可以借鉴的经验,产生了积极而广泛的影响。《不求甚解》一文就是作者针对有人对陶渊明“不求甚解”的曲解而写的一篇驳论文。

2.目标任务二:了解驳论文知识

◎回顾上学期所学的鲁迅的《中国人失掉自信力了吗》,还记得当时介绍的驳论文的知识吗?在那篇文章中,作者先驳斥了“中国人失掉自信力了”的错误观点,再确立和论证了“我们有不失掉自信力的中国人在”的正确观点。本文也是一篇驳论文,我们先了解一下驳论文的相关知识。

驳论文,即侧重于驳论的议论文。

驳论的含义:反驳对方的观点,在此基础上阐明自己的观点并加以论证。

驳论文的基本论证方法有两种:直接批驳和间接批驳。

其中,直接批驳有三种方式:①就对方论点中的根本性错误进行反驳,即驳论点。②通过批驳对方的论据来驳倒对方的论点,即驳论据。③通过批驳对方的论证来驳倒对方的论点,即驳论证。

3.目标任务三:初读课文,把握观点。

◎本文作者批驳的观点是什么?作者的观点是什么?

批驳的观点:对任何问题不求甚解都是不好的。

作者的观点:盲目地反对不求甚解的态度没有充分的理由。

◎“不求甚解”是什么意思?

“不求甚解”多指读书只求大意,不深入理解。

“不求甚解”有两层意思:一是表示虚心,因为书不一定都能读懂,不妨老实承认“不求甚解”;二是说明读书的方法,不要固执一点,咬文嚼字,而要前后贯通,了解大意。

“不求甚解”只是不死抠一字一句,不因小失大,不为某一局部而放弃了整体。所以“不求甚解”并不是说读书可以马马虎虎,很不认真。

◎围绕“不求甚解”,作者表达了哪些观点?

①好读书这个习惯的养成是很重要的;②读书的要诀,全在于会意;③要学习得好,不能死读,而必须活读;④重要的书须常常反复阅读,每读一次都会觉得开卷有益。

4.目标任务四:精读课文,分析论证方法和思路。

◎分析论证方法。品读课文,讨论本文运用了哪些论证方法,有什么作用。

举例论证、道理论证和对比论证。

第2段运用了道理论证。作者从“不求甚解”的出处入手,有力地论证了陶渊明读书的本意是领会书中的要义,体会书中的乐趣,而不必在一字一句上过分下功夫。作用:增强了文章的说服力。

第5段运用了举例论证。作者举普列汉诺夫的例子,从反面有力地论证读书一定要虚心,不要死抠字句,而要理解精神实质。作用:使论证更具体、更有说服力。

第6段运用了举例论证。举了诸葛亮读书“观其大略”的例子,从正面有力地论证了读书要前后贯通,了解大意,知识面会更广,了解问题会更全面。作用:使论证更具体、更有说服力。

第8段运用了道理论证。引用了陆象山的语录,指出“未晓处且放过”与“不求甚解”的提法很相似,增强了文章的说服力。

◎梳理论证思路。阅读课文,梳理本文的论证思路,完成下面的学习任务单。

学习任务单

[参考答案]①对任何问题不求甚解都是不好的 ②断章取义 ③诸葛亮 ④重要的书

5.目标任务五:比较阅读,品味探究

◎比较《谈读书》和《不求甚解》在内容、论述角度、写作方法等方面的异同。

相同点:都谈及读书态度和方法。

不同点:

主要内容 论述角度 写作方法

《谈读书》 探讨读书的目的、读书的态度和方法、读书的价值 较全面,侧重对读书方方面面问题的探讨 立论:先提出观点,再阐释说明

《不求甚解》 通过对“不求甚解”的回溯分析,引导读者正确认识其含义,树立正确的读书态度,选择正确的读书方法 选取一个角度,侧重对具体读书方法的探讨 驳论:树靶子,引出处,释新义,举例子,引语录,得结论

结束语:学完本课,相信大家都对读书有了新的认识。我们要重视读书,掌握正确的读书方法,让知识充盈我们的人生!

三、作业布置

运用这两课所学的论证方法,将自己的读书心得和方法,写成一篇小论文。

本次教学设计,突出议论性文章的特点,注重让学生了解阅读议论性文章的一般策略。教学中,引导学生阅读文本,提取文中的关键句,把握语意,划分层次,学习文中的论证方法和论证思路。通过对比阅读,把握《谈读书》《不求甚解》两篇短文在内容、论述角度和写作方法上的异同,锻炼了学生横向比较、概括总结的能力。

14 山水画的意境

1.把握文章核心概念,了解概念之间的关系,理解作者观点。

2.理清文章的论述思路,分析论证方法,体会本文说理语言的艺术。

3.能够体会“意境”的本质,提升传统审美情趣,学习鉴赏文学作品和山水画作。

第1课时

一、导入新课

《千里江山图》是中国古代青绿山水画的巅峰之作,长卷景物繁多,气象万千,意境雄浑壮阔,气势恢宏,充分表现了自然山水的秀丽壮美。我们常说“诗情画意”,那么山水画的意境如何表现呢?中国山水画的意境和古典诗词中的意境又有什么关联呢?让我们一起来学习李可染的《山水画的意境》一文吧。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“惆怅”“胸有成竹”“浮光掠影”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

李可染(1907—1989),江苏徐州人,画家,以山水画成就最高。代表画作有《漓江胜境图》《万山红遍》《井冈山》等。其作品意境开阔,笔墨浑厚,气韵生动,格调浓重,熔文学性、音乐性和造型美于一炉。

◎背景链接

李可染的山水画创作,经历了一个由“写实”到“写意”,由“写生”到“创作”,由“写境”到“造境”的发展历程。1954年,李可染开始了写生之路,为变革山水画而进行探索。他提出“可贵者胆”“所要者魂”的主张,这里的“魂”就是他在《山水画的意境》中所强调的意境。课文节选自《漫谈山水画》一文。该文是孙美兰(李可染的弟子)根据李可染的讲课笔记整理的,最初发表于《美术》1959年第5期。课文节选的是作者集中探讨意境的部分。

◎文体知识

文艺评论文

文艺评论文属于特殊议论文,它既有普通议论文的论说性,又有艺术性。作者的观点、结论,往往是在对实例的具体分析中得出的。这些实例不同于议论文的论据,它不仅仅是佐证观点的材料,更是作者研究思路和研究过程的呈现,融入了作者对相关问题的深刻认知,起到揭示观点、完善观点、丰富观点、呈现思路等作用,加深我们对其文艺观点的理解。

2.目标任务二:初读课文,整体感知。

◎本文的核心观点是什么?

意境是山水画的灵魂。

◎什么是意境?为什么山水画要讲究意境?

意境就是景与情的结合;写景就是写情。山水画不是地理、自然环境的说明和图解,重要的是表现人对自然的思想感情,见景生情,景情结合。如果片面追求自然科学的一面,风景也缺乏情趣,没有画意,自然感动不了人。诗画有了意境,就有了灵魂。

3.目标任务三:再读课文,梳理思路。

◎与核心概念相关的有哪些概念?如何理解这些概念之间的关系?

与“意境”相关的概念有“山水画”“景”“情”“意匠”。

◎理清文章的论证思路,用思维导图来呈现全文结构。

本文的论证思路是“是什么—为什么—怎么样”。

学习任务单

[参考答案]①景与情的结合 ②强烈、真挚 ③意匠

4.目标任务四:精读课文,把握内容。

◎作者要说的是山水画的意境,为什么要在第3、4自然段中大篇幅分析诗歌的意境?

诗歌的意境与山水画的意境是相通的,因此,作者在这里以两篇著名诗作的意境为例,也就能更好地诠释山水画的意境。

◎阅读最后两段,思考:是否只要把握了“意境”便能创作出好的山水画作品?

不是。作者认为创作山水画作品除了意境之外,还需要有意匠。意匠即表现方法、表现手段的设计,简单地说,就是加工手段。有了意境,没有意匠,意境也就落了空。

◎“意境的产生,有赖于思想感情,而思想感情的产生,又与对客观事物认识的深度有关。”那么怎样才能深入全面认识对象呢?

作者首先指出要深刻认识对象,必须身临其境,长期观察,接着举齐白石画虾的例子来论证经过长期的观察才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。

第2课时

1.目标任务一:品读课文,分析举例论证。

◎找出课文中所举的实例并分析其作用。

(1)(第3段)“如李太白《送孟浩然之广陵》的诗句……使人深深体会到诗人的深厚的友情。”

(第4段)“毛主席的诗句,意境是很深的。如《十六字令三首》,每一首都是写景,每一字都是说山,但每一首、每一字又都充分表达了人的思想感情。”

分析:通过列举李白、毛泽东的诗词,阐释艺术作品是如何通过写景充分表达人物的思想感情,从而创造出意境的。这些诗词大家耳熟能详,既有景物描写,又有景与情的融合无间,具有很好的示范作用。

(2)(第6段)“例如,齐白石画虾,就是在长期观察中,在不断表现的过程中,对虾的认识才逐渐深入了,也只有当对事物的认识全面了,做到‘全马在胸’‘胸有成竹’‘白纸对青天’‘造化在手’的程度,才能把握对象的精神实质,赋予对象以生命。”

分析:举齐白石画虾的例子,论证了意境的产生有赖于思想感情,而思想感情则有赖于长期的观察,证明只有身临其境,长期观察,才会对事物有深刻的认识。

(3)(第7段)“例如毛主席的《沁园春·雪》开头几句‘北国风光,千里冰封,万里雪飘’,就充分体现了诗人胸怀和思想的崇高境界。”

分析:举《沁园春·雪》的例子证明了写诗、作画要“站得高于现实,这样来观察、认识现实,才可能全面深入”。这也是大家很熟悉的诗词,以此为例具有典范性,能增强说服力。

(4)(第8段)“拿画松树来说,以中国画家看来,如没有特殊的时间要求(如朝霞暮霭等),早晨8点钟或中午12点,都不是重要的。重要的是表现松树的精神实质。”

分析:举中国画家画松树没有特定时间的事例,论证了“中国画不强调‘光’,而是注重表现事物的精神实质”这一观点,从而使论证更具体、更有说服力。

(5)(第8段)“一位作者出外写生,两个礼拜就画了一百多张,这当然只能浮光掠影,不可能深刻认识对象,更不可能创造意境。”

分析:通过举画画中的反例,论证画画不经过长期观察不可能创造意境。

(6)(第8段)“记得苏州有四棵古老的柏树……一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。”

分析:以苏州古老的柏树为例,论证画家观察它的精神实质,再加以夸张渲染,意境会更鲜明。

◎通过对文章中所举例子的分析,探究“举例论证”的含义,并说一说举例论证在议论文中有什么作用。

含义:举例论证是指列举确凿、充分、有代表性的事例来证明论点的方法,是一种从材料到观点,从个别到一般的论证方法,是从对许多个别事物的分析和研究中归纳出一个共同的结论的推理形式。作用:在议论文中,通过列举典型事例,可以具体有力地证明中心论点,增强说服力。

2.目标任务二:审美实践,提高素养。

◎学习本文,你获得了哪些关于绘画和写作的启示?

绘画方面的启示:①对客观对象不熟悉或不太熟悉,就一定画不出好画。②一棵树、一座山,观其精神实质,经过画家思想感情的夸张渲染,意境会更鲜明;木然地画画,是画不出好画的。③一个山水画家,对所描绘的景物,一定要有强烈、真挚、朴素的感情,说假话不行。④有的画家,没有深刻感受,没有表现自己亲身感受的强烈欲望,总是重复别人的,就谈不到意境的独创性。

写作方面的启示:①尽量熟悉我们写作的对象,把握它们的精神实质。②写作要在客观事物中融入自己的情感和感受,才能创造出美好的意境。③对所写景物有强烈、真挚的感情,这样才能认识深刻、全面,才能打动人心。④要思考和感悟生活,写出有个性的文章。

结束语:本文围绕山水画的意境展开,学完本课,相信同学们对中国的山水画有了更深的了解。艺术都是相通的,意境不仅在画画中很重要,在写作中也同样重要。同学们课下可以去找找相关的画作或文学作品来欣赏,相信会有更多收获。

三、作业布置

课外选择你喜欢的一幅山水画或一篇散文,说说你对其中意境的理解,写一篇不少于300字的小作文。

本文的教学设计注重对课文内容的把握,引导学生认识并体悟中国传统美学中的意境理论。针对深奥难懂的绘画知识和文中涉及的核心概念,在教学过程中设置提问探究环节,引导学生理解文中概念。在论证方法的学习中,针对本文大量举例的特点,详细分析了举例论证的作用与用法,便于学生在写作中将举例论证运用得恰到好处。最后由绘画延伸到写作之中,有利于培养学生的迁移能力,并在课外延伸中让学生欣赏画作和文学作品,将所学的方法运用于审美实践。

15 无言之美

1.把握文章的核心概念,了解概念间的关系,把握作者的主要观点。

2.理清文章的论述思路,分析作者所举实例,体会其与作者观点的关系。

3.借鉴文中的理论方法,学习鉴赏文学作品和艺术作品。

一、导入新课

在诗歌中,有时虽然“无言”,但是感情却表达得淋漓尽致。“此中有真意,欲辨已忘言”写出了陶渊明悠闲自得的心境;“无言独上西楼”写出了李煜深切的故国之思。可见,无言中往往包含了千言万语,我们需要学会品味其中的“无言之美”。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“意蕴”“轻描淡写”“信手拈来”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

朱光潜(1897—1986),安徽桐城人,美学家、翻译家。他一直寻求中西美学的融合,他的《诗论》一书,就是试图用西方的美学来研究中国的古典诗歌,找出其中的规律。他的主要作品有《文艺心理学》《谈美》《西方美学史》等。

◎背景链接

本文是朱光潜1924年在春晖中学任教期间用白话文发表的美学处女作,学界普遍视其为朱光潜美学生涯的开端。虽然对于无言之美的阐释,朱光潜主要依据了古希腊艺术的“静穆”原则,但我们仍然可以看出,朱光潜对美的理解根本上是受中国古典审美经验影响。

2.目标任务二:初读课文,梳理思路

◎本文的核心概念是什么?其相关概念有哪些?如何理解它们的内涵?

核心概念是“无言之美”,相关概念有“言”“无言”“美术”等。

概念 内涵

无言之美 说出来的越少,留着不说的越多,所引起的美感就越大越深越真切。

言 并不专指语言文字,而是包含一切艺术所用的“语言”,如绘画的线条、色彩,音乐的曲调、旋律等。

无言 不是不用语言来表现,而是注重含蓄,避免直露。

美术 在本文中不是日常生活所说的“画画”之义,而是美学领域中的一个专业概念,是具有美学意义的活动及其产物,如绘画、雕塑、建筑、文学、音乐、舞蹈等。

◎作者是怎样论述“无言之美”的?请梳理本文的论证思路。

学习任务单

本文是按照“话题导入—提出问题—分析问题—得出结论”的①________顺序进行论证的。

[参考答案]①逻辑 ②文学 ③美感就越大越深越真切

3.目标任务三:精读课文,合作探究。

◎文章开头是怎样引出“无言”这一话题的?这有什么作用?

文章引述孔子和子贡的对话,引入“无言”这一话题,从而展开了对“无言之美”的论述。以这一事例为引,故事性强,易于理解,也起到了激发读者阅读兴趣的作用。

◎根据第3—6段内容,分析“言”和“意”的关系。

◎怎样理解“假使能够,也并非文学所应希求的”?

在作者看来,文字语言有其局限性,都只能尽量表现情绪意旨,却不能完全传达。退一步讲,即使文字语言没有这样的局限性,“笔之于书的和存之于心的铢两悉称,丝毫不爽”,却也并非文学的追求。很多时候,将心中所想说的话都传达出来,会毫无余蕴,并非一件好事。相反,用尽量简洁精练的语言,表达丰富的思想意绪,含蓄而不直露,留下空白,让读者发挥想象,去体悟、吟味,会有言有尽而意无穷的感觉,美感更浓厚,印象更深刻。

◎在作者看来,摄影家和美术家的创作有什么不同?

①摄影家的创作“和自然逼真”,美术家的创作不“和自然逼真”。表现在:在同一视域以内的东西,摄影家所摄相片包罗尽致,且体积、比例与实物两两相称,无丝毫错误;美术家画画则不然,未表现之先,先加一番选择,并对所选定的这一部分经过理想化的加工,融入自己的人格,然后表现出来,不和实物完全一致。②美术家的创作比摄影家的创作更具美感,给人的印象更深刻。

◎第9段分析文学作品的八个例子可以分为哪两类?有什么共同特点?

◎分别概括在图画、文学、音乐、雕刻这四种艺术形式中“无言之美”的含义。

◎文章运用了哪些论证方法?其论证的过程和效果分别是怎样的?

论证方法 论证过程 效果

举例论证 ①以相片和图画为例证明美术作品不逼真表现,效果更好,论证无言之美。 ②以古诗词中言不尽意的例子体现含蓄美,论证无言之美。 ③列举白香山《琵琶行》和济慈《希腊花瓶歌》的例子说明音乐的无声美,论证无言之美。 ④举希腊著名雕刻《拉奥孔》的例子说明含蓄胜过流露,论证无言之美。 使文章的概念和理论更易让人理解,也使论证更有说服力,更令人信服

道理论证 第11段引用谚语,说明雕刻的含蓄不露,论证无言之美 引用名人名言、格言警句、权威数据,可以增强论证的说服力和权威性

对比论证 第3段把“言”和“意”进行比较,论述言不能完全达意 通过对比,特别是正反对比,形象鲜明地突出论点

结束语:“言有尽而意无穷”,学完本课,相信同学们体会到了无言的美。其实生活中,我们也应该懂得无言的道理,适时的沉默,反而比絮絮叨叨更能起到好效果。

三、作业布置

1.搜集体现无言之美的古诗词名句,然后任选一句,说说你对其中的“无言之美”的理解。

2.课外查找并欣赏油画《蒙娜丽莎的微笑》,说说这幅绘画作品中体现的无言之美。

本课是自读课文,但整体上不易理解,因此在学生自主探究的过程中,教师尽量引导,有难理解的地方给出提示,组织讨论活动,这样能充分发挥学生的主观能动性和学习的积极性。本课探究活动分为梳理结构层次、理解课文内容和分析论证方法三大部分,条理清楚,内容充实。课后布置作业,让学生自主欣赏古诗词及名家画作,加强其对其他艺术“无言之美”的理解和感受,从而更好地把握文章内容。

16 驱遣我们的想象

1.把握文章的核心概念,梳理概念间的关系,理清作者的论证思路。

2.关注鉴赏范例,品味文中意蕴深刻的语言,理解文章的主要观点。

3.领会作者鉴赏文学作品的思想方法,提高自己的鉴赏能力。

一、导入新课

郭沫若的诗歌《天上的街市》同学们都很熟悉,诗中描绘了诗人想象中“天上的街市”的奇景,诗人还仿佛看到了传说中的牛郎织女自由地在天街闲游。阅读诗人笔下的文字,我们也不禁跟着诗人的想象,脑海中浮现出牛郎织女幸福生活的画面。阅读文章也和读诗、写诗一样,要发挥想象才能领会其意境和情感。那么我们该如何发挥想象力呢?今天,就让我们走进叶圣陶的《驱遣我们的想象》,去一探究竟吧。

二、教学开展

1.目标任务一:搜集资料,扫清障碍。

◎字词积累。自由朗读,结合课后的“读读写写”掌握“契合”“旷远”“拘泥”等重点字词。

可参见《创优作业·背记手册》本课字词部分。

◎作者简介

叶圣陶(1894—1988),原名叶绍钧,江苏苏州人,作家、编辑家、教育家,有“优秀的语言艺术家”之称。其作品风格朴素自然,语言凝练精致。代表作有长篇小说《倪焕之》、童话集《稻草人》等。

◎背景链接

原文共有四节,分别是“要认真阅读”“驱遣我们的想象”“训练语感”“不妨听听别人的话”,旨在教授中等学校学生或一般的青年鉴赏文艺作品的方法。第一节“要认真阅读”,探讨文艺鉴赏的一般原则、方法;第三节“训练语感”,教给读者如何揣摩语言文字,并参照生活经验,以训练语感;第四节“不妨听听别人的话”,告诉读者,鉴赏文艺作品,还要读读相关的批评文章。课文是第二节,主要以实例分析的方式,探讨如何驱遣想象去鉴赏文艺作品。

2.目标任务二:默读课文,把握内容。

◎阅读全文,找出文中能表达作者观点的句子。

①文字是一道桥梁。这边的桥堍站着读者,那边的桥堍站着作者。通过了这一道桥梁,读者才和作者会面。②作者想做到的是:写下来的文字正好传达出他的所见所感。③他们要通过文字去接触作者的所见所感。④像这样驱遣着想象来看,这一幅图画就显现在眼前了,同时也就接触了作者的意境。

◎结合文题尝试概括作者在文中想表达的中心观点。

欣赏文艺作品,要学着驱遣自己的想象,通过文字去接触作者的所见所感。

◎本文的核心概念是什么?与核心概念相关的有哪些概念?如何理解这些概念之间的关系?

本文的核心概念是“想象”。与核心概念相关的重要概念还有“文艺”“文字”“读者”“作者”。

文艺是文字的集合体,文字是连接读者与作者的桥梁。驱遣想象是读者通过文字接触作者的所见所感,从而接受美感的经验,得到人生的受用的途径。

3.目标任务三:精读课文,分析论证思路和论证方法。

◎阅读全文,梳理本文的论证思路。

学习任务单

本文的论证思路是“知识铺垫—理论阐述—实例分析”。

[参考答案]①集合体 ②文字 ③散文诗

◎分析文中作者主要运用的论证方法,并说说得出了怎样的结论。

论证方法 举例论证、对比论证

举例 王维的诗句 《海燕》

论证内容 如果只从字面上理解就领会不到诗句的意思;如果加以想象,就能看到图画,体会出诗句的意境。 文学鉴赏不能单就字面解释,要展开动态想象去理解诗句,接触作者的意境,获得人生的受用。

论证结论 要驱遣想象去鉴赏文艺作品,才能接触到作者的意境,接受美感的经验,得到人生的受用。

4.目标任务四:赏析语言,领悟内涵。

◎文中许多句子都有十分深刻的文艺观,它们或有透彻的内蕴,或有值得写作借鉴的实用价值,请阅读下面几句话,谈谈你对它们的理解。

(1)文艺的创作决不是随便取许多文字来集合在一起。

赏析:任何一篇文艺作品,虽然都是文字集合起来的,但这是一种有着内在逻辑顺序的集合,既表现了内容,也传递着作者的思想感情。因此,这样的文章绝不可能随意拼凑,须由作者有意识、有目的、有逻辑地创造。

(2)作者着手创作,必然对于人生先有所见,先有所感。

赏析:“见”可理解为见识、见解,没有思考与见解,纵然下笔也只能写就平庸文章,难见深度;“见”也可指代材料,无“见”便会“巧妇难为无米之炊”;“感”是体悟与情感,倘若下笔无情感寄寓其中,写出来的文字必是冷冰冰的。这也提示了我们在写作之前要学会多积累,多观察,做到言之有物;同时要多思考,多感悟,这样才能写出优秀的文章。

(3)假如死盯着文字而不能从文字看出一幅图画来,就感受不到这种愉快了。

赏析:文艺作品一般都具有形象性,尤其是诗歌、散文等偏抒情的作品,形象性尤其突出,且情感表达也格外强烈。这些情感常常寄寓在形象之中,所谓“言不尽意,立象以尽意”,就是此道理。因此,想要理解一篇文艺作品,就必须把握其情感,必须通过想象还原形象的描述,进而去体味。

5.目标任务五:拓展延伸,学会鉴赏。

◎文章以王维的诗句“大漠孤烟直,长河落日圆”为例,论证了想象对于鉴赏文艺作品的重要性。你能从读过的诗歌或散文中,再举一个例子来论证作者的观点吗?

【示例】在朱自清先生的《背影》一文中,“他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子”,这句描述“父亲”攀爬月台的文字,能因我们的想象而变得生动。“父亲”的身子肥胖,所以我们可以想象他向上攀爬时定费了不少劲,导致身子微倾;可以想象他的脚并不只是缩了一次,而是挣扎着缩了好几次。通过想象,“父亲”身子微微倾斜的形象便如照片一般在脑中定格。有了想象中还原的这一幕,“父亲”的形象更加真切起来,更能打动读者的心灵。

结束语:同学们,“想象是鉴赏的重要条件,想象力不发达,鉴赏力也无法使之发达的”,由此可见,想象对于鉴赏文艺作品是多么重要。所以,我们在学习生活中,要充分发挥自己的想象力,以提高我们阅读鉴赏文艺作品的能力。

三、作业布置

任意选择一首古诗词,发挥想象,描绘其画面,写一段不少于200字的文字。

本次教学设计在教学内容的选择和学习目标的确立上,一方面紧扣单元教学目标所要求的理解作者的观点,学习思辨的方法;另一方面立足文本,充分挖掘文本价值,理清作者的论证思路,学习鉴赏文学作品的方法,赏析语言体会其内涵。驱遣想象的文学鉴赏方法从字面意义上比较好理解,但是学生在实际拓展运用时会感到比较抽象,因此,此次教学设计中以学生熟悉的课文为例,降低了学生理解的难度,教学过程循序渐进,使学生在理解课文的同时学习到实用的阅读方法,将学与用充分结合。

写作 修改润色

1.掌握修改润色的方法,能够根据基本要求修改自己的文章。

2.在多次训练中强化修改能力,提升逻辑思维能力。

3.培养修改润色的兴趣,养成在写作中多次修改的良好习惯。

一、导入新课

三分文章七分改,历代著名作家都十分重视文章的修改润色。托尔斯泰对长篇小说《复活》中卡秋莎的外貌描写,修改了20次才定稿。曹雪芹“批阅十载,增删五次”,才写成了“百科全书式小说”《红楼梦》。今天,我们就来学习怎样对文章进行修改润色。

二、教学开展

1.探究活动一:理论精析。

学生自由阅读教材P90写作“修改润色”的内容,了解本课学习的内容,思考下面的问题。

◎修改文章要兼顾“言”和“意”,“言”和“意”分别指什么?

“言”指言辞和表达;“意”指立意和思想内容。

◎文章的修改润色应该从哪里入手呢?

先改“意”,再改“言”。修改文章时,首先要着眼全篇,看文章立意是否正确,观点是否鲜明,内容是否充实而又有新意,然后再来修改语言。因为只有“意”准确、恰当了,“言”的修改才有依据,有效果。如果内容肤浅、观点牵强、材料单薄等,要着重从“意”上进行修改;如果词不达意、语句不连贯、布局不合理等,要从“言”上进行修改。

◎“言”修改的基本要求是什么?

基本要求是改“对”,进一步的要求是改“好”。

◎怎样才能把文章的“言”修改得“好”?

通过朗读、推敲来修改。要将“言”的修改与“意”的修改结合起来,补充内容,加工润色,使文章内容更充实,语言更富有文采。例如,写记叙文可以补充细节描写。又如写景,除了视觉描写,还可以补充听觉、味觉、触觉等描写,或者将静态描写和动态描写结合,等等。此外,适当炼字、炼句,恰当运用一些修辞手法,可以使文章语言表达更形象生动。

◎修改“言”的具体方法有哪些?

方法 具体操作 修改效果

增 增加能突出主题的内容,使抽象、空乏、言之无物的文字变得具体实在,使单薄、无说服力的内容变得有力度、饱满。 使文章从单薄变充实,言之有物。

删 删去重复啰唆、可有可无的内容,删去与观点脱节、违背事实的情节,使庞杂冗长的文章变得精练简洁。 使内容从繁杂变简洁,清楚明了。

调 调整词、句、段的位置,使其合乎逻辑,使文章层次清晰,结构合理。 使结构从混乱变清晰。

换 将陈旧平淡的内容换成新颖生动的内容,将含混、笼统、容易产生歧义的内容,换成准确清晰的内容。 使语意从含混变准确。

改 修改表达中不准确、不严密、不生动的地方。 使表达变得顺畅、合理。

2.探究活动二:示例引路——片段的修改润色。

◎修改语言。阅读下面的习作片段,指出其中的错误或不足之处,并进行修改。

他接过我的自行车,很娴熟地把车倒立起来,扒下内胎,按到一盆水里。寒风呼啸着拂面吹来,我不禁打了个哆嗦。再看他,手还浸泡在冰冷的水里。他粗糙的手上有几道裂口,但我却从他的脸上看不到一丝对寒冷的反映。很快地,他补好了车胎,并将打足了气的车胎浸到水中仔仔细细地检查了一番车胎,然后就撤了气,把内胎安好,然后又拿起打气筒为车胎重新打气。做好这一切后,他把车推到我面前,然后像开始那样对我憨憨地笑着。

错别字方面:“反映”应改为“反应”。

词语使用方面:①“拂面”使用不当,应将“拂面”改为“扑面”。②“然后又拿起打气筒”中的“然后”与前面使用的关联词重复,应改为“最后”。③“很快地”中“很快”后应删去“地”。

病句方面:①“他补好了车胎,并将打足了气的车胎浸到水中仔仔细细地检查了一番车胎”中的最后一个“车胎”赘余,应删去。②“然后又拿起打气筒为车胎重新打气”中的“又”和“重新”两词意思重复,可删去“又”。③“做好这一切后,他把车推到我面前,然后像开始那样对我憨憨地笑着”一句中的“然后”赘余,应删去。

◎修改内容。阅读下面一段文字,对其进行修改润色。

池塘周围的景色很美,四面围着一些花草树木。树是各种各样的,一片郁郁葱葱。花也是各种各样的,五彩缤纷。

修改指导:这段文字描写有些空泛。有哪些树,树有何特征,有哪些花,这些花的形态和色彩如何,都未能描述出来。不仅如此,文段中的内容也未能扣住“美”字。这些都是因为观察不细致,构思不精确而导致的。修改时可以把“各种各样”具体化,把树的特征、花的形态写得详细而生动,再给它设置一个恰切的背景,这个池塘周围的景色就一定很美了。

修改示例:中午,烈日当头照,密密的垂柳遮住了炽热的阳光。我有时坐在柳树下看书,有时折下一根柳条做柳哨,有时用柳条编成一个花环,插上五颜六色的野花戴在头上。一阵微风吹来,池水泛起涟漪,柳枝伴着涟漪妩媚地拂动。有一些人还跑到池塘里游泳,他们像鱼儿一般,在凉爽的池水里快乐地嬉戏着,享受池水的爱抚。

◎润色语言。阅读下面的文字,对其中的语言进行润色,使其更加有文采。

一个人的灵魂总是会在他的眼睛和语言里得到表露。灵魂高尚者,眼光明亮,语言高雅。反过来,我们也可以通过个人的眼睛和语言而窥视到他的灵魂,眼神淫邪,语言污秽,他的灵魂必定卑鄙肮脏。

修改指导:这段论述用正反双向说理的方法阐明了一个人的灵魂、眼睛、语言三者之间的关系,条理清楚,语言简明,从思维和阐述上来看,应该说是准确严密的。但是,我们可以将语言润色,使原文变得更好、更有文采。

修改示例:灵魂储藏在人的心中,闪动在人的眼里,表露在人的嘴上。眼睛足以传情。它毫不掩饰地展现出你的学识、品性和情操:也许你貌不惊人,眼小如豆,但它却可以流露出你华美的气质;也许你美目流盼,但却可能有一个蜷曲衰败的灵魂在其中沉睡。

教师小结:精妙地运用动词,恰到好处地使用比喻、对比等修辞手法,巧妙地使用假设句式,使文章在阐释事理的同时也不乏生动形象。

3.探究活动三:写作实践——短文的修改润色。

◎阅读教材P91的“写作实践一”,给短文《寻人启事》修改润色。

提示:1.仔细阅读文章,发现其长处与不足,不足之处就是需要修改的地方。2.从内容和语言两个角度修改文章,使内容更充实,语言更流畅,有表现力。3.无论是改动还是增删,动笔前都要反复斟酌,以防与原意不符。

结束语:修改润色是作文写完后很重要的一个环节,许多伟大的作品都是修改出来的,甚至有些作品的第一稿和最后的成书有着天壤之别,所以,同学们在写作时一定不要轻视修改润色的作用。

三、作业布置

1.阅读自己在上一单元写作任务“布局谋篇”中的习作,从“言”和“意”两个方面对其进行修改润色。

2.完成教材P92的“写作实践三”。

这节课的教学目标,是让学生明白作文修改润色的重要性,教给学生修改作文的步骤和技巧。本次教学设计符合学生的认知规律,由浅入深,循序渐进。从字、词、句到结构、构思到中心与材料的修改,着重指导学生对“言”的修改,每一步都有一定数量的练习设计,最后设计一个综合练习。教学中重视方法指导和学生自主实践相结合,指导学生修改“言”的一些方法,通过这一节课的作文修改教学,使其具有初步的修改能力。经过引导,学生可以自行修改习作中的大部分问题,训练了学生自主修改作文的能力。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读