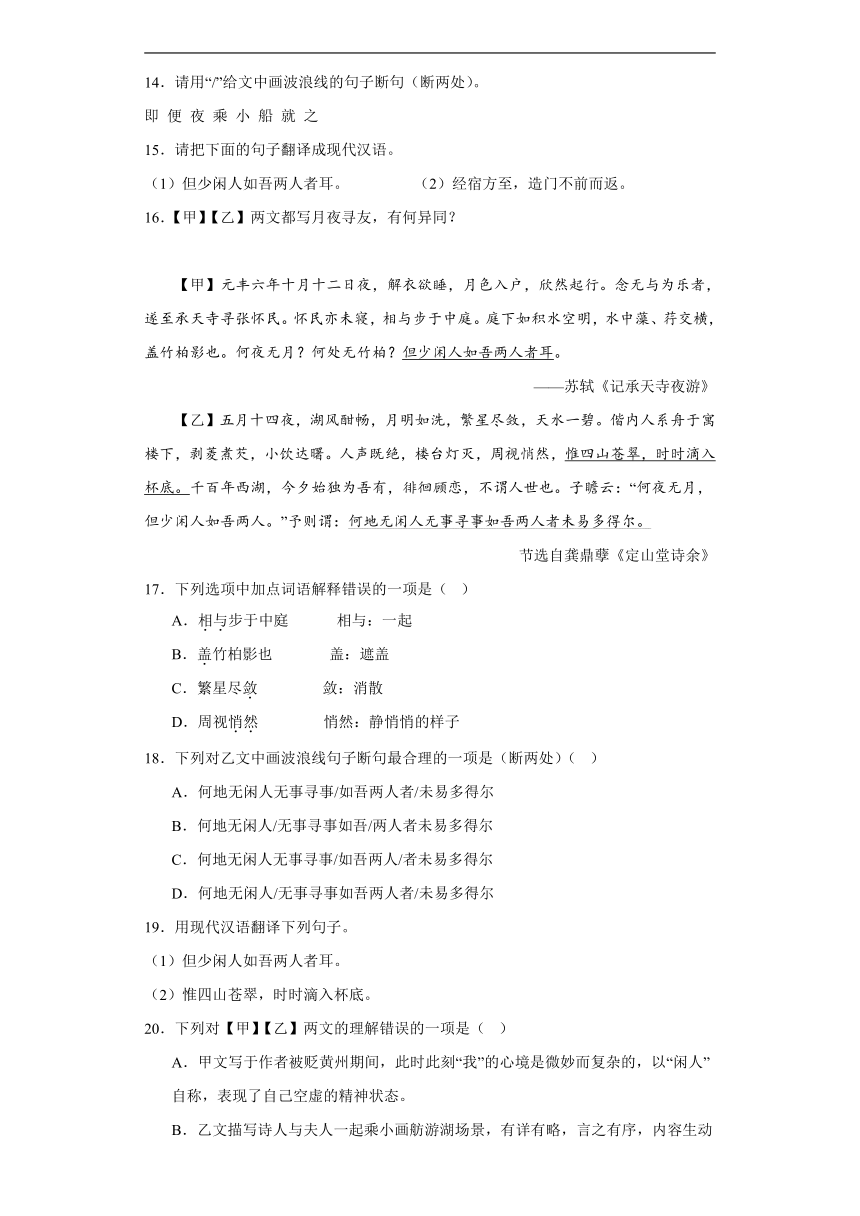

2024年九年级中考语文专题复习:《记承天寺夜游》对比阅读(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024年九年级中考语文专题复习:《记承天寺夜游》对比阅读(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 18:02:46 | ||

图片预览

文档简介

2024年九年级中考语文专题复习:《记承天寺夜游》对比阅读

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(乙)东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū)同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.解释下列句中加点词的意思。

(1)念无与为乐者(____________) (2)相与步于中庭(____________)

(3)共买食之(____________) (4)饮酒但饮湿(____________)

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

3.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.如果你是苏东坡,在(乙)文的情景中,会对九三郎说些什么?

阅读文段,完成下面小题

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5.解释文中加点的词语。

(1)歇: (2)颓: (3)念: (4)相与: (5)盖:

6.把下面的语句译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交辉。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

7.两文都描写了自然景物,《答谢中书书》描绘了“ 之美”,《记承天寺夜游》描写了“ 之美”。但两文表达的思想感情有所不同,前文表达了作者 的思想感情;后文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”这一语句中。

完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

方山子①,光、黄②间隐人也。少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗之。稍壮折节④读书欲以此驰骋当世然终不遇。晚乃遁⑤于光、黄间,日岐亭。庵居蔬食,不与世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方耸而高,曰:“此岂古方山冠之遗象乎?”因谓之方山子。

余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故。俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

【注】①方山子,苏轼的老朋友,姓陈,名慥,字季常。②光、黄,光州(今河南潢川),黄州(今湖北黄冈)。③朱家、郭解:都是西汉时的游侠。④折节:强自克制,改变初衷。改变原来的志趣和行为。⑤遁:隐居。

(选自苏轼《方山子传》,有删改)

8.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.念无与为乐者 念:考虑,想到。

B.少时慕朱家、郭解为人 慕:仰慕。

C.闾里之侠皆宗之。 宗:尊奉,尊崇。

D.过岐亭,适见焉 适:出嫁。

9.下列句子中加点词的意义、用法相同的一项( )

A.欣然起行 环堵萧然

B.春冬之时 因谓之方山子

C.晚乃遁于光 乃悟前狼假寐

D.余告之故 故渔者歌曰

10.文中划线句子停顿划分无误的一项是( )

A.稍壮折节/读书欲以此驰骋/当世然/终不遇。

B.稍壮/折节读书/欲以此驰骋/当世然终不遇。

C.稍壮/折节读书/欲以此驰骋当世/然终不遇。

D.稍壮折节/读书欲/以此驰骋当世/然终不遇。

11.用现代汉语翻译文中划横线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)此吾故人陈慥季常也,何为而在此

12.比较阅读甲、乙两文,苏轼和方山子的人生际遇有何不同?他们自我排遣的方式分别是什么?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】王子猷居山阴①。夜大雪,眠觉,开室,命酌酒。四望皎然②。因起彷徨③,咏左思《招隐诗》。忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

(节选自《世说新语·任诞》)

【注】①山阴:晋代县名,今浙江绍兴。 ②皎然:洁白光明的样子。③彷徨:徘徊。 ④戴安道:即戴逵,字安道。⑤剡(shàn):晋代县名,今浙江嵊州。

13.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)念无与为乐者 念: (2)相与步于中庭 相与:

(3)因起彷徨 因: (4)人问其故 故:

14.请用“/”给文中画波浪线的句子断句(断两处)。

即 便 夜 乘 小 船 就 之

15.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。 (2)经宿方至,造门不前而返。

16.【甲】【乙】两文都写月夜寻友,有何异同?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯灭,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底。千百年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻云:“何夜无月,但少闲人如吾两人。”予则谓:何地无闲人无事寻事如吾两人者未易多得尔。

节选自龚鼎孽《定山堂诗余》

17.下列选项中加点词语解释错误的一项是( )

A.相与步于中庭 相与:一起

B.盖竹柏影也 盖:遮盖

C.繁星尽敛 敛:消散

D.周视悄然 悄然:静悄悄的样子

18.下列对乙文中画波浪线句子断句最合理的一项是(断两处)( )

A.何地无闲人无事寻事/如吾两人者/未易多得尔

B.何地无闲人/无事寻事如吾/两人者未易多得尔

C.何地无闲人无事寻事/如吾两人/者未易多得尔

D.何地无闲人/无事寻事如吾两人者/未易多得尔

19.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)惟四山苍翠,时时滴入杯底。

20.下列对【甲】【乙】两文的理解错误的一项是( )

A.甲文写于作者被贬黄州期间,此时此刻“我”的心境是微妙而复杂的,以“闲人”自称,表现了自己空虚的精神状态。

B.乙文描写诗人与夫人一起乘小画舫游湖场景,有详有略,言之有序,内容生动具体,不失为一篇佳作。

C.甲文叙事简净,只用几个字就描绘出了一幅月下美景图,并且将写景、议论、抒情有机结合在一起,自然而不露痕迹。

D.乙文中的“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”、产生了“不谓人世”之感。

阅读下文完成下面小题

甲

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(《与朱元思书》)

乙

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天 寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

21.下列与“相与步于中庭”一句“于”字用法相同的一项是( )

A.霜叶红于二月花 B.闻之于宋君

C.其一犬坐于前 D.于我如浮云

22.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2) 但少闲人如吾两人者耳。

23.两则文言文都是写景,但表达的心境各有不同,甲文、乙文各表达了作者怎样的感情

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

24.解释文中加点词语的意思。

(1)欣然起行( )

(2)相与步于中庭( )

(3)盖竹柏影也( )

25.翻译句子。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】

西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。

今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅张功甫玉照堂故物也急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(选自《西湖游记·晚游六桥待月记》)

26.下列加点词语,解释有误的一项是( )

A.西湖最盛,为春为月(是) B.罗纨之盛(多)

C.其实湖光染翠之工(精巧) D.止午、未、申三时(停止)

27.用“/”给下面的句子断句(标两处)。

傅 金 吾 园 中 梅 张 功 甫 玉 照 堂 故 物 也 急 往 观 之。

28.【甲】【乙】两文中描写月色的句子分别是什么?同是描写月色,两文在写法上有什么不同?

阅读下面文字,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者, 遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无松柏 但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。予买田其间,因往相田,得疾。闻麻桥人庞安常①善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字,书不数字,辄深了人意。余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”疾愈,与之同游清泉寺。寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少②洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。余作歌云:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”是日剧饮而归。

(苏轼《游沙湖》)

[注]①庞安常:当时有名的医生。②王逸少:即东晋著名书法家王羲之。

29.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.解衣欲睡/实是欲界之仙都 B.念无与为乐者/经纶世务者

C.遂至承天寺/寡助之至 D.相与步于中庭/告之于帝

30.用现代汉语翻译选文中的划线句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)书不数字,辄深了人意。

31.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文写景,运用了比喻的修辞手法,描绘出一个月光澄澈、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。

B.乙文写苏轼与庞安常的交往,“戏之”“剧饮”等词语,写出苏轼风趣幽默的性格特点。

C.甲文中的“闲人”与乙文中的“异人”,都意蕴丰富,既有自得之情,又暗含自嘲之意。

D.两篇选文都写了苏轼与友人游玩之事,反映了苏轼虽被贬黄州,仍然旷达乐观的人生态度。

32.有人说,苏轼游记的行文重点不在“游”,而在“感”。请结合两篇选文简要分析。

阅读下面文章,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗既东封还①,访天下隐者,得杞人杨朴,能诗。及召对,自言不能。上问:‘临行有人作诗送卿否?’朴言:‘惟臣妾有一首云:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去②,这回断送老头皮③。’上大笑,放还山。”余在湖州,坐作诗追赴诏狱④,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻子不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

[注]①东封还:封泰山归来。②捉将官里去:指被朝廷、官府捉去。③断送老头皮:意为斩首。④坐作诗追赴诏狱:坐,因为。元丰二年苏轼因“乌台诗案”入狱,第二年被贬至黄州。

33.下列句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A.昔年过洛/及鲁肃过寻阳 B.相与步于中庭/未复有能与其奇者

C.遂至承天寺寻张怀民/后狼止而前狼又至 D.真宗既东封还/既出军门

34.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)妻子不觉失笑,予乃出。

35.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲文作者写庭中景色,不着“月”字,却把月的空明澄澈写得淋漓尽致。

B.甲文中“遂”和“亦”二字写了两人夜深不寐,以赏月为乐,趣味相投。

C.乙文中真宗大笑的原因是杨朴猜对了皇上准备抓他,而且会断送老头皮。

D.甲文表现了苏轼被贬后的生活状态,乙文点到了苏轼获罪、被贬的原因。

36.选文【甲】和【乙】中苏轼表现出的人生态度相同吗?请结合文章作简要分析。

阅读下面文言文(选段),完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

【乙】

元祐①末,米芾知雍丘县,子瞻自扬州召还京,米乃具饭。既至,则对设长案。各以精笔、佳墨、妙纸三百列其上,而置馔②于旁。子瞻见之,大笑就座。每酒一行③,即展纸共作字。二小吏磨墨,几不能供。薄暮,酒行既终,纸亦书尽,更相易携去。

(节选自《东山谈苑》)

【丙】

浣溪沙

宋·苏轼

游蕲水清泉寺,临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡④。

【注释】①元祐:宋哲宗年号。②馔(zhuàn):饮食。③一行:一回。④唱黄鸡:感叹时光的流逝,人生不可能长久。

37.解释下列句子中加点的词语。

①念无与为乐者( )

②盖竹柏影也( )

③既至( )

④更相易携去( )

38.用现代汉语写出下面句子的意思。

①但少闲人如吾两人者耳。

②子瞻自扬州召还京,米乃具饭。

39.苏轼与张怀民“欣然”赏月漫步,与米芾“大笑”对饮挥毫,你能发现这两位朋友与苏轼各有什么共同点吗?你看到了一个怎样的苏轼?

40.“门前流水尚能西”一句富含人生哲理,请结合甲乙两文说说你的理解。

阅读下面甲、乙两段文言文,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲唾,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】黄州①东南三十里为沙湖,亦曰螺蛳店。予买田其间,因往相田得疾。闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字书不数字辄深了人意。余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”

疾愈,与之同游清泉寺。寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少②洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。余作歌云:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西休将白发唱黄鸡③。”是日剧饮而归。

(苏轼《游兰溪》)

【注释】①黄州:元丰三年至六年,苏轼因“乌台讨案”被贬黄州。②王逸少:即王羲之,字逸少,东晋著名书法家。③黄鸡:报晓鸡。

41.下列句中加点词的意思或用法相同的一项是( )

A.欣然起行 然后能改 (《生于忧患,死于安乐》)

B.遂至承天寺寻张怀民 寡助之至 (《得道多助,失道寡助》)

C.安常虽聋 虽乘奔御风不以疾也 (《三峡》)

D.剧饮而归 安居而天下熄 (《富贵不能淫》)

42.请用现代汉语翻译下列句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。

43.请用“/”给下面的句子断句。

以 纸 画 字 书 不 数 字 辄 深 了 人 意

44.无论是与同为“闲人”的张怀民赏月,还是与同是“异人”的庞安常赏水,都流露了作者复杂微妙的思想感情。请回答甲、乙两文分别寄寓了苏轼怎样的情感。

【甲】

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

【乙】

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【丙】

追和陶渊明诗引(节选)

苏辙

东坡先生谪居儋①耳,置家罗浮②之下。葺茅竹而居之,日啖薯芋。

先生平生独喜为诗。是时,辙亦迁海康,书来告曰:“吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴③。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。吾今半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛④,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?

(有删改)

【注】①儋:即儋州。②罗浮:即罗浮山。③质而实绮,癯而实腴:这是苏轼对陶渊明诗歌的评价,意思是平实中透着文采的华丽,清淡中透着丰富的意味。④悛(quān):改变。

45.【甲】诗题中的“乐天”指的是 (人名)【丙】文中提到了“渊明”,我们还学过他的作品《 》。

46.解释下列句中加点词。

(1)葺茅竹而居之( )

(2)参考下面的诗句,画线句中加点词“桑榆”的意思是( )

“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”(刘禹锡《酬乐天咏老见示》)

A.桑树和榆树 B.指日落时余光所在处,谓晚暮

C.比喻晚年 D.喻指隐居田园

47.用现代汉语翻译句子。

相与步于中庭。

48.【乙】文中苏轼“ ”的行为,说明他把张怀民当作心意相通的朋友。【丙】文中,苏轼评价陶渊明 、 (用自己的话概括),说明他称得上是陶渊明跨越时空的知音。

49.【甲】与【丙】中,刘禹锡和苏轼面对相同的处境——“□”(【丙】文中的一个字),采取了不同的方式来排解苦闷,前者“ ”,后者读诗写诗,二人体现出相同的人生态度,即 。

50.下列说法正确的一项是( )

A.【甲】诗用“闻笛赋”表达对物是人非的感慨,用“烂柯人”抒发对友人的怀念。

B.【乙】【丙】两文融多种表达方式为一体,字里行间饱含了作者辛酸与悲凉的情感。

C.【丙】文中苏轼居陋室、饭蔬食仍“喜为诗”,其心境与【乙】文的“闲人”相近。

D.【甲】【乙】【丙】三篇诗文都抒发了作者虽然“处江湖之远”,却忧国忧民的心声。

参考答案:

1.(1)想到,考虑(2)一起(3)吃(4)只 2.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。 3.示例1:景物特点鲜明,“积水空明”等句传神地写出了月色的澄澈透明,表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)。示例2:运用侧面描写的手法,用竹柏的影子侧面写出月光的澄澈明亮,表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)。 4.示例:弟弟,人生总有不如意之事,唉声叹气不能解决问题,让我们多一份乐观豁达的心情吧!

5.(1)消散 (2)坠落 (3)想到 (4)共同,一起 (5)大概是 6.(1)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。 7. 山川; 月色; 热爱自然,醉心山水; 但少闲人如吾两人者耳。

8.D 9.A 10.C 11.(1)庭院中的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)这是我的老朋友陈慥陈季常呀,怎么会在这里呢? 12.①人生际遇:苏轼被贬官;方山子怀才不遇。②排遣方式:苏轼寻友赏景;方山子隐居山野。

13. 想到,考虑 共同,一起 于是,就 原因,缘故 14.即便/夜乘小船/就之。 15.(1)只是缺少像我们俩这样清闲的人罢了。

(2)经过一夜才到,到了戴逵家门前却又转身返回。 16.相同之处:都是看到夜色突然产生寻友的兴致。不同之处:甲文重在描写作者与友人在庭院中散步,欣赏月夜之景;乙文重在描写王子猷寻找友人的过程。

17.B 18.D 19.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)只有苍翠的青山,时时倒映杯底。 20.A

21.C 22.(1)水流比箭还快,汹涌的浪头像飞奔的快马。

(2)只是缺少像我们两这样的有闲人罢了。 23.甲文表达作者寄情山水,厌弃世俗的思想感情。乙文表达作者随缘自适、自我排遣的特殊心境。

24. 高兴的样子 一起 原来是 25.(1)想到没有和我一同游乐的人,于是我到承天寺去找张怀民。

(2)哪一夜没有月亮?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们这样悠闲自在的罢了。 26.D 27.傅金吾园中梅/张功甫玉照堂故物也/急往观之。 28.(1)描写月色的句子:甲文“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”乙文“月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。”

(2)写法:甲文既通过比喻直接描写了月光的清澈透明,又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。乙文通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。

29.B 30.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)写不了几个字,就能够懂得别人的意思。 31.B 32.甲文重点抒发了“但少闲人如吾两人者耳”的感慨;乙文抒发了作者热爱自然,热爱生活,旷达乐观的胸怀,也表现了作者老当亦壮,不服老,自强不息的精神。

33.B 34.(1)只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

(2)妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。 35.C 36.相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

37. 念:考虑、想到 盖:大概是 既:已经 去:离开 38.(1)只是很少有像我们两个这样的闲人罢了。

(2)子瞻从扬州回京城,米芾于是准备好饭菜。 39.与张怀民身份相同,均为贬谪之人; 与米芾志趣爱好相同,均为书法大家; 随性洒脱,豁达不羁。 40.“流水尚能西”给作者以极大的启迪:水尚能西流,人就不能再次年轻吗?表现了作者乐观旷达的性格;与甲文苏轼虽然被贬却有赏月下之景的闲情雅致的内容契合,与乙文苏轼与米芾饮酒写字,热爱生活的形象相契合。

41.D 42.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧!

(2)我用手当嘴巴,你用眼当耳朵,我俩都是当代的怪人(异人)(或一时奇异的人) 43.以 纸 画 字/ 书 不 数 字/ 辄 深 了 人 意 44.甲文寄寓了苏轼贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲的情感。乙文寄寓了苏轼对美好的大自然的热爱,对人生境遇的感叹,乐观旷达的情怀及老当益壮、自强不息的情感。

45. 白居易 饮酒 46. 居住 C 47.(我们)一起在院中漫步 48. 寻张怀民 诗品高妙 人品高洁 49. 谪/迁 (暂)凭杯酒 以乐观、豁达的心态面对困境 50.C

答案第2页,共3页

答案第3页,共3页

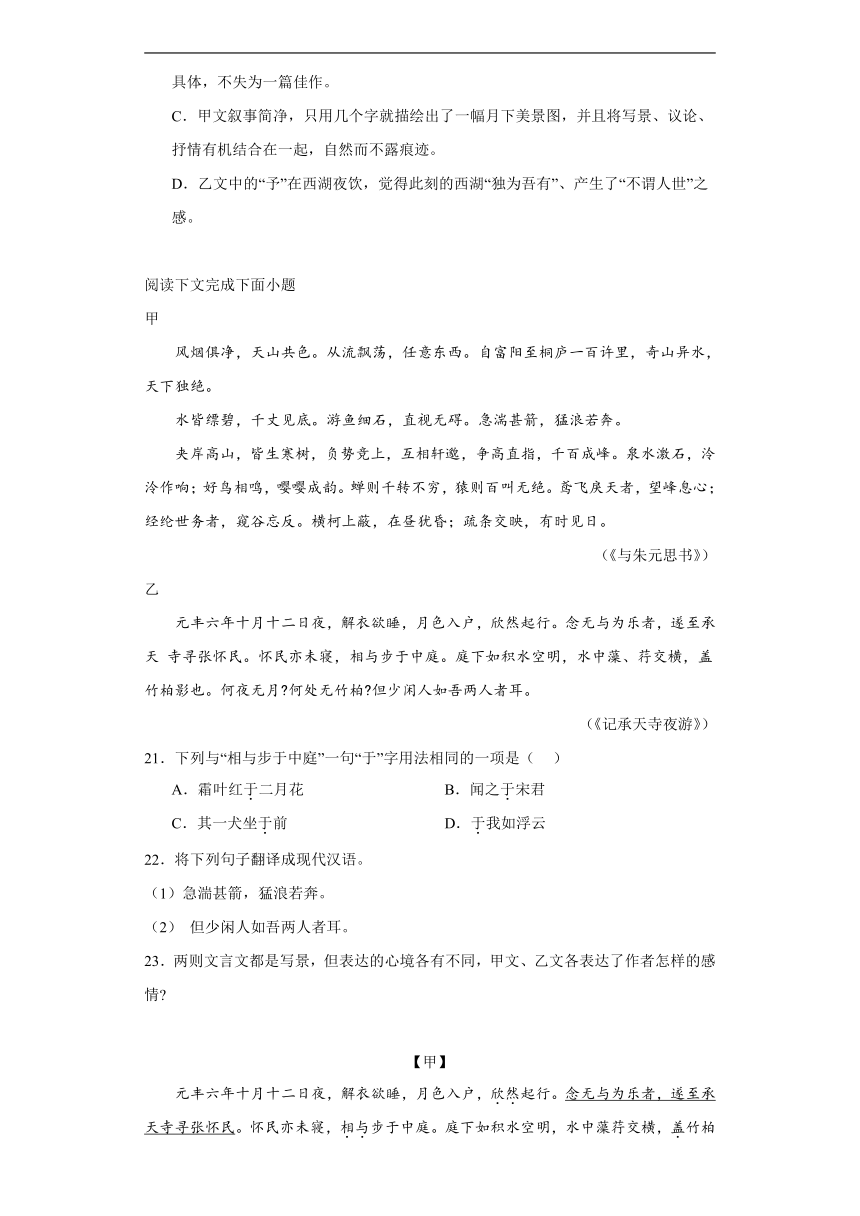

阅读下面的文言文,完成下面小题。

(甲)元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民,怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

(乙)东坡先生与黄门公①南迁②,相遇于梧、藤③间。道旁有鬻④汤饼者,共买食之。觕⑤恶不可食。黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。徐谓黄门曰:“九三郎,尔尚欲咀嚼耶?”大笑而起。秦少游闻之,曰:“此先生‘饮酒但饮湿⑥’而已。”

(选自陆游《老学庵笔记》)

[注释]①黄门公:指苏辙,下文中的“九三郎”也是对苏辙的称谓。②南迁:贬谪到南方。③梧、藤:梧州、藤州。④鬻(yù):卖。⑤觕(cū)同“粗”。⑥饮湿:指润湿嘴巴。

1.解释下列句中加点词的意思。

(1)念无与为乐者(____________) (2)相与步于中庭(____________)

(3)共买食之(____________) (4)饮酒但饮湿(____________)

2.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)黄门置箸而叹,东坡已尽之矣。

3.请自选一个角度,对下面的句子进行赏析。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

4.如果你是苏东坡,在(乙)文的情景中,会对九三郎说些什么?

阅读文段,完成下面小题

答谢中书书

山川之美,古来共谈。高峰入云,清流见底。两岸石壁,五色交辉。青林翠竹,四时俱备。晓雾将歇,猿鸟乱鸣;夕日欲颓,沉鳞竞跃。实是欲界之仙都。自康乐以来,未复有能与其奇者。

记承天寺夜游

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

5.解释文中加点的词语。

(1)歇: (2)颓: (3)念: (4)相与: (5)盖:

6.把下面的语句译成现代汉语。

(1)两岸石壁,五色交辉。

(2)但少闲人如吾两人者耳。

7.两文都描写了自然景物,《答谢中书书》描绘了“ 之美”,《记承天寺夜游》描写了“ 之美”。但两文表达的思想感情有所不同,前文表达了作者 的思想感情;后文则把赏月的欣喜、漫步的悠闲、贬谪的悲凉、人生的感慨等微妙复杂的思想感情浓缩在文中“ ”这一语句中。

完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

方山子①,光、黄②间隐人也。少时慕朱家、郭解③为人,闾里之侠皆宗之。稍壮折节④读书欲以此驰骋当世然终不遇。晚乃遁⑤于光、黄间,日岐亭。庵居蔬食,不与世相闻。弃车马,毁冠服,徒步往来山中,人莫识也。见其所著帽,方耸而高,曰:“此岂古方山冠之遗象乎?”因谓之方山子。

余谪居于黄,过岐亭,适见焉。曰:“呜呼!此吾故人陈慥季常也,何为而在此?”方山子亦矍然,问余所以至此者。余告之故。俯而不答,仰而笑,呼余宿其家。环堵萧然,而妻子奴婢皆有自得之意。

【注】①方山子,苏轼的老朋友,姓陈,名慥,字季常。②光、黄,光州(今河南潢川),黄州(今湖北黄冈)。③朱家、郭解:都是西汉时的游侠。④折节:强自克制,改变初衷。改变原来的志趣和行为。⑤遁:隐居。

(选自苏轼《方山子传》,有删改)

8.下列对加点词的解释不正确的一项是( )

A.念无与为乐者 念:考虑,想到。

B.少时慕朱家、郭解为人 慕:仰慕。

C.闾里之侠皆宗之。 宗:尊奉,尊崇。

D.过岐亭,适见焉 适:出嫁。

9.下列句子中加点词的意义、用法相同的一项( )

A.欣然起行 环堵萧然

B.春冬之时 因谓之方山子

C.晚乃遁于光 乃悟前狼假寐

D.余告之故 故渔者歌曰

10.文中划线句子停顿划分无误的一项是( )

A.稍壮折节/读书欲以此驰骋/当世然/终不遇。

B.稍壮/折节读书/欲以此驰骋/当世然终不遇。

C.稍壮/折节读书/欲以此驰骋当世/然终不遇。

D.稍壮折节/读书欲/以此驰骋当世/然终不遇。

11.用现代汉语翻译文中划横线的句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)此吾故人陈慥季常也,何为而在此

12.比较阅读甲、乙两文,苏轼和方山子的人生际遇有何不同?他们自我排遣的方式分别是什么?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】王子猷居山阴①。夜大雪,眠觉,开室,命酌酒。四望皎然②。因起彷徨③,咏左思《招隐诗》。忽忆戴安道④。时戴在剡⑤,即便夜乘小船就之。经宿方至,造门不前而返。人问其故,王曰:“吾本乘兴而行,兴尽而返,何必见戴?”

(节选自《世说新语·任诞》)

【注】①山阴:晋代县名,今浙江绍兴。 ②皎然:洁白光明的样子。③彷徨:徘徊。 ④戴安道:即戴逵,字安道。⑤剡(shàn):晋代县名,今浙江嵊州。

13.请解释下列加点词在文中的意思。

(1)念无与为乐者 念: (2)相与步于中庭 相与:

(3)因起彷徨 因: (4)人问其故 故:

14.请用“/”给文中画波浪线的句子断句(断两处)。

即 便 夜 乘 小 船 就 之

15.请把下面的句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。 (2)经宿方至,造门不前而返。

16.【甲】【乙】两文都写月夜寻友,有何异同?

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

——苏轼《记承天寺夜游》

【乙】五月十四夜,湖风酣畅,月明如洗,繁星尽敛,天水一碧。偕内人系舟于寓楼下,剥菱煮芡,小饮达曙。人声既绝,楼台灯灭,周视悄然,惟四山苍翠,时时滴入杯底。千百年西湖,今夕始独为吾有,徘徊顾恋,不谓人世也。子瞻云:“何夜无月,但少闲人如吾两人。”予则谓:何地无闲人无事寻事如吾两人者未易多得尔。

节选自龚鼎孽《定山堂诗余》

17.下列选项中加点词语解释错误的一项是( )

A.相与步于中庭 相与:一起

B.盖竹柏影也 盖:遮盖

C.繁星尽敛 敛:消散

D.周视悄然 悄然:静悄悄的样子

18.下列对乙文中画波浪线句子断句最合理的一项是(断两处)( )

A.何地无闲人无事寻事/如吾两人者/未易多得尔

B.何地无闲人/无事寻事如吾/两人者未易多得尔

C.何地无闲人无事寻事/如吾两人/者未易多得尔

D.何地无闲人/无事寻事如吾两人者/未易多得尔

19.用现代汉语翻译下列句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)惟四山苍翠,时时滴入杯底。

20.下列对【甲】【乙】两文的理解错误的一项是( )

A.甲文写于作者被贬黄州期间,此时此刻“我”的心境是微妙而复杂的,以“闲人”自称,表现了自己空虚的精神状态。

B.乙文描写诗人与夫人一起乘小画舫游湖场景,有详有略,言之有序,内容生动具体,不失为一篇佳作。

C.甲文叙事简净,只用几个字就描绘出了一幅月下美景图,并且将写景、议论、抒情有机结合在一起,自然而不露痕迹。

D.乙文中的“予”在西湖夜饮,觉得此刻的西湖“独为吾有”、产生了“不谓人世”之感。

阅读下文完成下面小题

甲

风烟俱净,天山共色。从流飘荡,任意东西。自富阳至桐庐一百许里,奇山异水,天下独绝。

水皆缥碧,千丈见底。游鱼细石,直视无碍。急湍甚箭,猛浪若奔。

夹岸高山,皆生寒树,负势竞上,互相轩邈,争高直指,千百成峰。泉水激石,泠泠作响;好鸟相鸣,嘤嘤成韵。蝉则千转不穷,猿则百叫无绝。鸢飞戾天者,望峰息心;经纶世务者,窥谷忘反。横柯上蔽,在昼犹昏;疏条交映,有时见日。

(《与朱元思书》)

乙

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天 寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无竹柏 但少闲人如吾两人者耳。

(《记承天寺夜游》)

21.下列与“相与步于中庭”一句“于”字用法相同的一项是( )

A.霜叶红于二月花 B.闻之于宋君

C.其一犬坐于前 D.于我如浮云

22.将下列句子翻译成现代汉语。

(1)急湍甚箭,猛浪若奔。

(2) 但少闲人如吾两人者耳。

23.两则文言文都是写景,但表达的心境各有不同,甲文、乙文各表达了作者怎样的感情

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

24.解释文中加点词语的意思。

(1)欣然起行( )

(2)相与步于中庭( )

(3)盖竹柏影也( )

25.翻译句子。

(1)念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

(2)何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【乙】

西湖最盛,为春为月。一日之盛,为朝烟,为夕岚。

今岁春雪甚盛,梅花为寒所勒,与杏桃相次开发,尤为奇观。石篑数为余言:“傅金吾园中梅张功甫玉照堂故物也急往观之。”余时为桃花所恋,竟不忍去。湖上由断桥至苏堤一带,绿烟红雾,弥漫二十余里。歌吹为风,粉汗为雨,罗纨之盛,多于堤畔之草,艳冶极矣。然杭人游湖,止午、未、申三时。其实湖光染翠之工,山岚设色之妙,皆在朝日始出,夕舂未下,始极其浓媚。月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。此乐留与山僧游客受用,安可为俗士道哉?

(选自《西湖游记·晚游六桥待月记》)

26.下列加点词语,解释有误的一项是( )

A.西湖最盛,为春为月(是) B.罗纨之盛(多)

C.其实湖光染翠之工(精巧) D.止午、未、申三时(停止)

27.用“/”给下面的句子断句(标两处)。

傅 金 吾 园 中 梅 张 功 甫 玉 照 堂 故 物 也 急 往 观 之。

28.【甲】【乙】两文中描写月色的句子分别是什么?同是描写月色,两文在写法上有什么不同?

阅读下面文字,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者, 遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月 何处无松柏 但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

黄州东南三十里为沙湖,亦曰螺师店。予买田其间,因往相田,得疾。闻麻桥人庞安常①善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字,书不数字,辄深了人意。余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”疾愈,与之同游清泉寺。寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少②洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。余作歌云:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。”是日剧饮而归。

(苏轼《游沙湖》)

[注]①庞安常:当时有名的医生。②王逸少:即东晋著名书法家王羲之。

29.下列句子中,加点词的意义相同的一组是( )

A.解衣欲睡/实是欲界之仙都 B.念无与为乐者/经纶世务者

C.遂至承天寺/寡助之至 D.相与步于中庭/告之于帝

30.用现代汉语翻译选文中的划线句子。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)书不数字,辄深了人意。

31.下列对选文的理解和分析,不正确的一项是( )

A.甲文写景,运用了比喻的修辞手法,描绘出一个月光澄澈、竹影斑驳、幽静迷人的夜景。

B.乙文写苏轼与庞安常的交往,“戏之”“剧饮”等词语,写出苏轼风趣幽默的性格特点。

C.甲文中的“闲人”与乙文中的“异人”,都意蕴丰富,既有自得之情,又暗含自嘲之意。

D.两篇选文都写了苏轼与友人游玩之事,反映了苏轼虽被贬黄州,仍然旷达乐观的人生态度。

32.有人说,苏轼游记的行文重点不在“游”,而在“感”。请结合两篇选文简要分析。

阅读下面文章,完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】

昔年过洛,见李公简云:“真宗既东封还①,访天下隐者,得杞人杨朴,能诗。及召对,自言不能。上问:‘临行有人作诗送卿否?’朴言:‘惟臣妾有一首云:更休落魄耽杯酒,且莫猖狂爱咏诗。今日捉将官里去②,这回断送老头皮③。’上大笑,放还山。”余在湖州,坐作诗追赴诏狱④,妻子送余出门,皆哭。无以语之,顾语妻曰:“子独不能如杨处士妻作一诗送我乎?”妻子不觉失笑,予乃出。

(苏轼《书杨朴事》)

[注]①东封还:封泰山归来。②捉将官里去:指被朝廷、官府捉去。③断送老头皮:意为斩首。④坐作诗追赴诏狱:坐,因为。元丰二年苏轼因“乌台诗案”入狱,第二年被贬至黄州。

33.下列句子中,加点词的意义不相同的一组是( )

A.昔年过洛/及鲁肃过寻阳 B.相与步于中庭/未复有能与其奇者

C.遂至承天寺寻张怀民/后狼止而前狼又至 D.真宗既东封还/既出军门

34.将下面句子翻译成现代汉语。

(1)但少闲人如吾两人者耳。

(2)妻子不觉失笑,予乃出。

35.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )

A.甲文作者写庭中景色,不着“月”字,却把月的空明澄澈写得淋漓尽致。

B.甲文中“遂”和“亦”二字写了两人夜深不寐,以赏月为乐,趣味相投。

C.乙文中真宗大笑的原因是杨朴猜对了皇上准备抓他,而且会断送老头皮。

D.甲文表现了苏轼被贬后的生活状态,乙文点到了苏轼获罪、被贬的原因。

36.选文【甲】和【乙】中苏轼表现出的人生态度相同吗?请结合文章作简要分析。

阅读下面文言文(选段),完成下面小题。

【甲】

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(选自《记承天寺夜游》)

【乙】

元祐①末,米芾知雍丘县,子瞻自扬州召还京,米乃具饭。既至,则对设长案。各以精笔、佳墨、妙纸三百列其上,而置馔②于旁。子瞻见之,大笑就座。每酒一行③,即展纸共作字。二小吏磨墨,几不能供。薄暮,酒行既终,纸亦书尽,更相易携去。

(节选自《东山谈苑》)

【丙】

浣溪沙

宋·苏轼

游蕲水清泉寺,临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡④。

【注释】①元祐:宋哲宗年号。②馔(zhuàn):饮食。③一行:一回。④唱黄鸡:感叹时光的流逝,人生不可能长久。

37.解释下列句子中加点的词语。

①念无与为乐者( )

②盖竹柏影也( )

③既至( )

④更相易携去( )

38.用现代汉语写出下面句子的意思。

①但少闲人如吾两人者耳。

②子瞻自扬州召还京,米乃具饭。

39.苏轼与张怀民“欣然”赏月漫步,与米芾“大笑”对饮挥毫,你能发现这两位朋友与苏轼各有什么共同点吗?你看到了一个怎样的苏轼?

40.“门前流水尚能西”一句富含人生哲理,请结合甲乙两文说说你的理解。

阅读下面甲、乙两段文言文,完成下面小题。

【甲】元丰六年十月十二日夜,解衣欲唾,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

(苏轼《记承天寺夜游》)

【乙】黄州①东南三十里为沙湖,亦曰螺蛳店。予买田其间,因往相田得疾。闻麻桥人庞安常善医而聋,遂往求疗。安常虽聋,而颖悟绝人,以纸画字书不数字辄深了人意。余戏之曰:“余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。”

疾愈,与之同游清泉寺。寺在蕲水郭门外二里许,有王逸少②洗笔泉,水极甘,下临兰溪,溪水西流。余作歌云:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,萧萧暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西休将白发唱黄鸡③。”是日剧饮而归。

(苏轼《游兰溪》)

【注释】①黄州:元丰三年至六年,苏轼因“乌台讨案”被贬黄州。②王逸少:即王羲之,字逸少,东晋著名书法家。③黄鸡:报晓鸡。

41.下列句中加点词的意思或用法相同的一项是( )

A.欣然起行 然后能改 (《生于忧患,死于安乐》)

B.遂至承天寺寻张怀民 寡助之至 (《得道多助,失道寡助》)

C.安常虽聋 虽乘奔御风不以疾也 (《三峡》)

D.剧饮而归 安居而天下熄 (《富贵不能淫》)

42.请用现代汉语翻译下列句子。

(1)庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

(2)余以手为口,君以眼为耳,皆一时异人也。

43.请用“/”给下面的句子断句。

以 纸 画 字 书 不 数 字 辄 深 了 人 意

44.无论是与同为“闲人”的张怀民赏月,还是与同是“异人”的庞安常赏水,都流露了作者复杂微妙的思想感情。请回答甲、乙两文分别寄寓了苏轼怎样的情感。

【甲】

酬乐天扬州初逢席上见赠

刘禹锡

巴山楚水凄凉地,二十三年弃置身。怀旧空吟闻笛赋,到乡翻似烂柯人。

沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。今日听君歌一曲,暂凭杯酒长精神。

【乙】

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。

【丙】

追和陶渊明诗引(节选)

苏辙

东坡先生谪居儋①耳,置家罗浮②之下。葺茅竹而居之,日啖薯芋。

先生平生独喜为诗。是时,辙亦迁海康,书来告曰:“吾于诗人,无所甚好,独好渊明之诗。渊明作诗不多,然其诗质而实绮,癯而实腴③。然吾于渊明,岂独好其诗也哉?如其为人,实有感焉。吾今半生出仕,以犯世患,此所以深服渊明,欲以晚节师范其万一也。”

嗟夫!渊明不肯为五斗米一束带见乡里小人,而子瞻出仕三十余年,为狱吏所折困,终不能悛④,以陷于大难,乃欲以桑榆之末景,自托于渊明,其谁肯信之?

(有删改)

【注】①儋:即儋州。②罗浮:即罗浮山。③质而实绮,癯而实腴:这是苏轼对陶渊明诗歌的评价,意思是平实中透着文采的华丽,清淡中透着丰富的意味。④悛(quān):改变。

45.【甲】诗题中的“乐天”指的是 (人名)【丙】文中提到了“渊明”,我们还学过他的作品《 》。

46.解释下列句中加点词。

(1)葺茅竹而居之( )

(2)参考下面的诗句,画线句中加点词“桑榆”的意思是( )

“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”(刘禹锡《酬乐天咏老见示》)

A.桑树和榆树 B.指日落时余光所在处,谓晚暮

C.比喻晚年 D.喻指隐居田园

47.用现代汉语翻译句子。

相与步于中庭。

48.【乙】文中苏轼“ ”的行为,说明他把张怀民当作心意相通的朋友。【丙】文中,苏轼评价陶渊明 、 (用自己的话概括),说明他称得上是陶渊明跨越时空的知音。

49.【甲】与【丙】中,刘禹锡和苏轼面对相同的处境——“□”(【丙】文中的一个字),采取了不同的方式来排解苦闷,前者“ ”,后者读诗写诗,二人体现出相同的人生态度,即 。

50.下列说法正确的一项是( )

A.【甲】诗用“闻笛赋”表达对物是人非的感慨,用“烂柯人”抒发对友人的怀念。

B.【乙】【丙】两文融多种表达方式为一体,字里行间饱含了作者辛酸与悲凉的情感。

C.【丙】文中苏轼居陋室、饭蔬食仍“喜为诗”,其心境与【乙】文的“闲人”相近。

D.【甲】【乙】【丙】三篇诗文都抒发了作者虽然“处江湖之远”,却忧国忧民的心声。

参考答案:

1.(1)想到,考虑(2)一起(3)吃(4)只 2.(1)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。

(2)苏辙放下筷子叹气,苏轼已经吃完汤饼了。 3.示例1:景物特点鲜明,“积水空明”等句传神地写出了月色的澄澈透明,表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)。示例2:运用侧面描写的手法,用竹柏的影子侧面写出月光的澄澈明亮,表达作者对月色的喜爱(表现出作者心境的宁静、喜悦)。 4.示例:弟弟,人生总有不如意之事,唉声叹气不能解决问题,让我们多一份乐观豁达的心情吧!

5.(1)消散 (2)坠落 (3)想到 (4)共同,一起 (5)大概是 6.(1)两岸的石壁色彩斑斓,交相辉映。

(2)只是缺少像我俩这样的闲人罢了。 7. 山川; 月色; 热爱自然,醉心山水; 但少闲人如吾两人者耳。

8.D 9.A 10.C 11.(1)庭院中的月光如积水般澄澈,仿佛有藻、荇交错其中,大概是竹子和柏树的影子吧。

(2)这是我的老朋友陈慥陈季常呀,怎么会在这里呢? 12.①人生际遇:苏轼被贬官;方山子怀才不遇。②排遣方式:苏轼寻友赏景;方山子隐居山野。

13. 想到,考虑 共同,一起 于是,就 原因,缘故 14.即便/夜乘小船/就之。 15.(1)只是缺少像我们俩这样清闲的人罢了。

(2)经过一夜才到,到了戴逵家门前却又转身返回。 16.相同之处:都是看到夜色突然产生寻友的兴致。不同之处:甲文重在描写作者与友人在庭院中散步,欣赏月夜之景;乙文重在描写王子猷寻找友人的过程。

17.B 18.D 19.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)只有苍翠的青山,时时倒映杯底。 20.A

21.C 22.(1)水流比箭还快,汹涌的浪头像飞奔的快马。

(2)只是缺少像我们两这样的有闲人罢了。 23.甲文表达作者寄情山水,厌弃世俗的思想感情。乙文表达作者随缘自适、自我排遣的特殊心境。

24. 高兴的样子 一起 原来是 25.(1)想到没有和我一同游乐的人,于是我到承天寺去找张怀民。

(2)哪一夜没有月亮?哪里没有竹子和柏树?只是缺少像我们这样悠闲自在的罢了。 26.D 27.傅金吾园中梅/张功甫玉照堂故物也/急往观之。 28.(1)描写月色的句子:甲文“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”乙文“月景尤不可言,花态柳情,山容水意,别是一种趣味。”

(2)写法:甲文既通过比喻直接描写了月光的清澈透明,又通过竹柏的影子,间接地写出了月光的明亮。乙文通过对月下景物的描写,间接表现了月光的别样趣味。

29.B 30.(1)只是缺少像我们两个这样清闲的人罢了。

(2)写不了几个字,就能够懂得别人的意思。 31.B 32.甲文重点抒发了“但少闲人如吾两人者耳”的感慨;乙文抒发了作者热爱自然,热爱生活,旷达乐观的胸怀,也表现了作者老当亦壮,不服老,自强不息的精神。

33.B 34.(1)只是缺少像我俩这样清闲的人罢了。

(2)妻子不由自主笑出声来,我才从家里出来。 35.C 36.相同,都表现了豁达、乐观的人生态度。甲文苏轼贬官黄州,却仍能半夜因月色起行,相约好友散步赏月;乙中苏轼因乌台诗案入狱,却还幽默地以故事安慰妻子。

37. 念:考虑、想到 盖:大概是 既:已经 去:离开 38.(1)只是很少有像我们两个这样的闲人罢了。

(2)子瞻从扬州回京城,米芾于是准备好饭菜。 39.与张怀民身份相同,均为贬谪之人; 与米芾志趣爱好相同,均为书法大家; 随性洒脱,豁达不羁。 40.“流水尚能西”给作者以极大的启迪:水尚能西流,人就不能再次年轻吗?表现了作者乐观旷达的性格;与甲文苏轼虽然被贬却有赏月下之景的闲情雅致的内容契合,与乙文苏轼与米芾饮酒写字,热爱生活的形象相契合。

41.D 42.(1)庭院中的月光如积水般清明澄澈,仿佛有藻荇纵横交错,大概是竹子和柏树的影子吧!

(2)我用手当嘴巴,你用眼当耳朵,我俩都是当代的怪人(异人)(或一时奇异的人) 43.以 纸 画 字/ 书 不 数 字/ 辄 深 了 人 意 44.甲文寄寓了苏轼贬谪的悲凉,人生的感慨,赏月的欣喜,漫步的悠闲的情感。乙文寄寓了苏轼对美好的大自然的热爱,对人生境遇的感叹,乐观旷达的情怀及老当益壮、自强不息的情感。

45. 白居易 饮酒 46. 居住 C 47.(我们)一起在院中漫步 48. 寻张怀民 诗品高妙 人品高洁 49. 谪/迁 (暂)凭杯酒 以乐观、豁达的心态面对困境 50.C

答案第2页,共3页

答案第3页,共3页