湖南省株洲市炎陵县2023-2024学年高二下学期入学素质检测生物学试题(含答案解析)

文档属性

| 名称 | 湖南省株洲市炎陵县2023-2024学年高二下学期入学素质检测生物学试题(含答案解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 542.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-02-28 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

炎陵县2023-2024学年高二下学期入学素质检测

生物试题

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共24分)

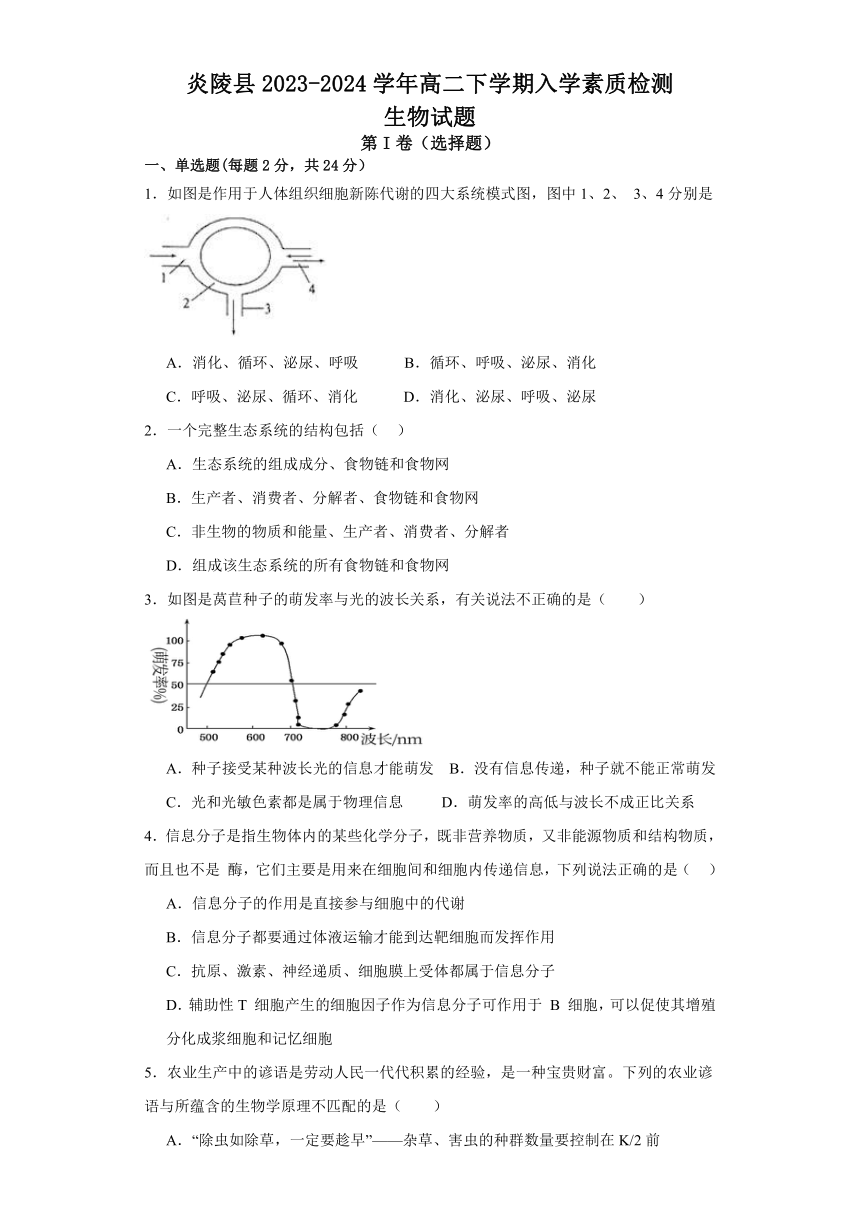

1.如图是作用于人体组织细胞新陈代谢的四大系统模式图,图中1、2、 3、4分别是

A.消化、循环、泌尿、呼吸 B.循环、呼吸、泌尿、消化

C.呼吸、泌尿、循环、消化 D.消化、泌尿、呼吸、泌尿

2.一个完整生态系统的结构包括( )

A.生态系统的组成成分、食物链和食物网

B.生产者、消费者、分解者、食物链和食物网

C.非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

D.组成该生态系统的所有食物链和食物网

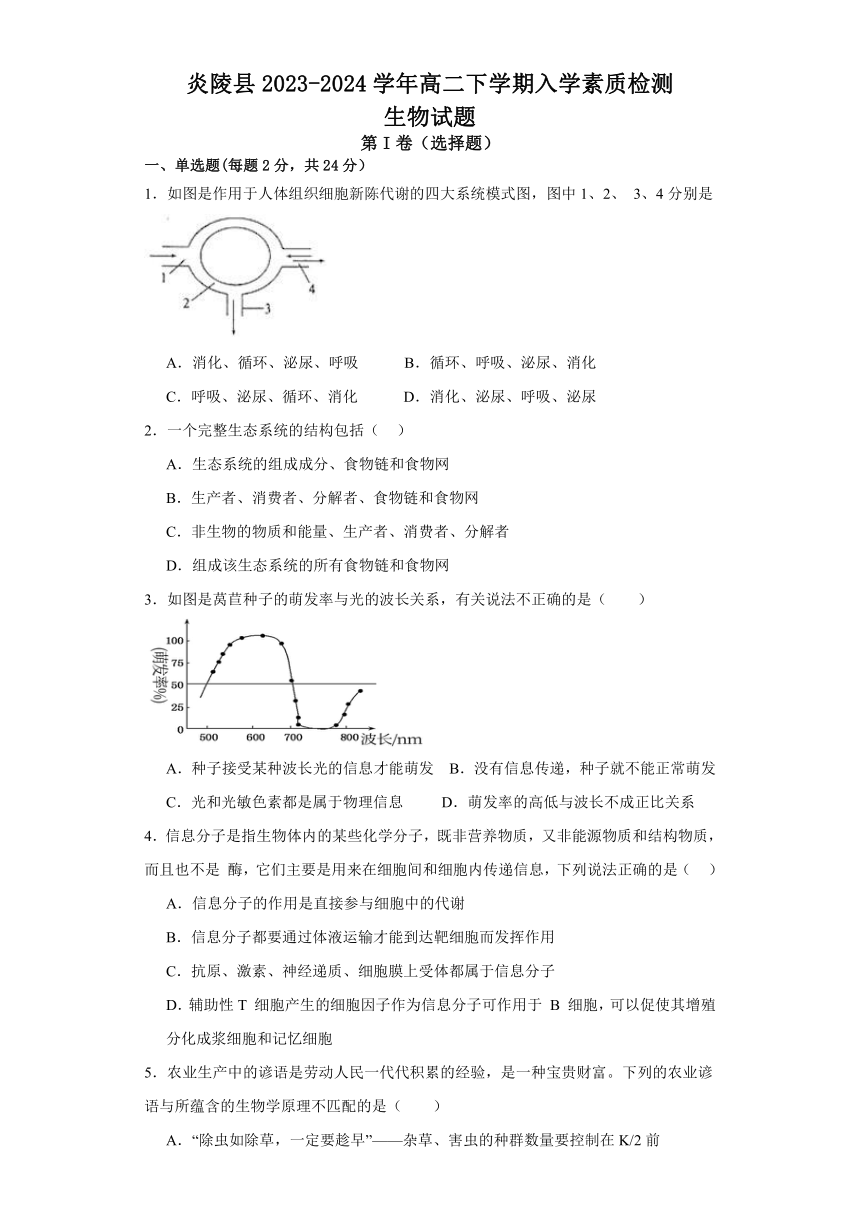

3.如图是莴苣种子的萌发率与光的波长关系,有关说法不正确的是( )

A.种子接受某种波长光的信息才能萌发 B.没有信息传递,种子就不能正常萌发

C.光和光敏色素都是属于物理信息 D.萌发率的高低与波长不成正比关系

4.信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,而且也不是 酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,下列说法正确的是( )

A.信息分子的作用是直接参与细胞中的代谢

B.信息分子都要通过体液运输才能到达靶细胞而发挥作用

C.抗原、激素、神经递质、细胞膜上受体都属于信息分子

D.辅助性T 细胞产生的细胞因子作为信息分子可作用于 B 细胞,可以促使其增殖分化成浆细胞和记忆细胞

5.农业生产中的谚语是劳动人民一代代积累的经验,是一种宝贵财富。下列的农业谚语与所蕴含的生物学原理不匹配的是( )

A.“除虫如除草,一定要趁早”——杂草、害虫的种群数量要控制在K/2前

B.“玉米带大豆,十年九不漏”——描述的是玉米和大豆间作,可以促进增产

C.“疏禾有谷粜,密禾捞柴烧”——合理密植能提高农作物产量

D.“肥料不下, 稻子不大”——作物生长所需的有机物主要来源于肥料

6.下列关于免疫系统的组成及功能的叙述正确的是( )

A.脾脏是机体免疫细胞生成、成熟和集中分布的场所之一

B.机体识别清除突变细胞,防止肿瘤的发生体现了免疫自稳功能

C.溶菌酶、白细胞介素、肿瘤坏死因子等都属于免疫活性物质

D.口腔中的链球菌产生过氧化氢杀死白喉杆菌属于非特异性免疫

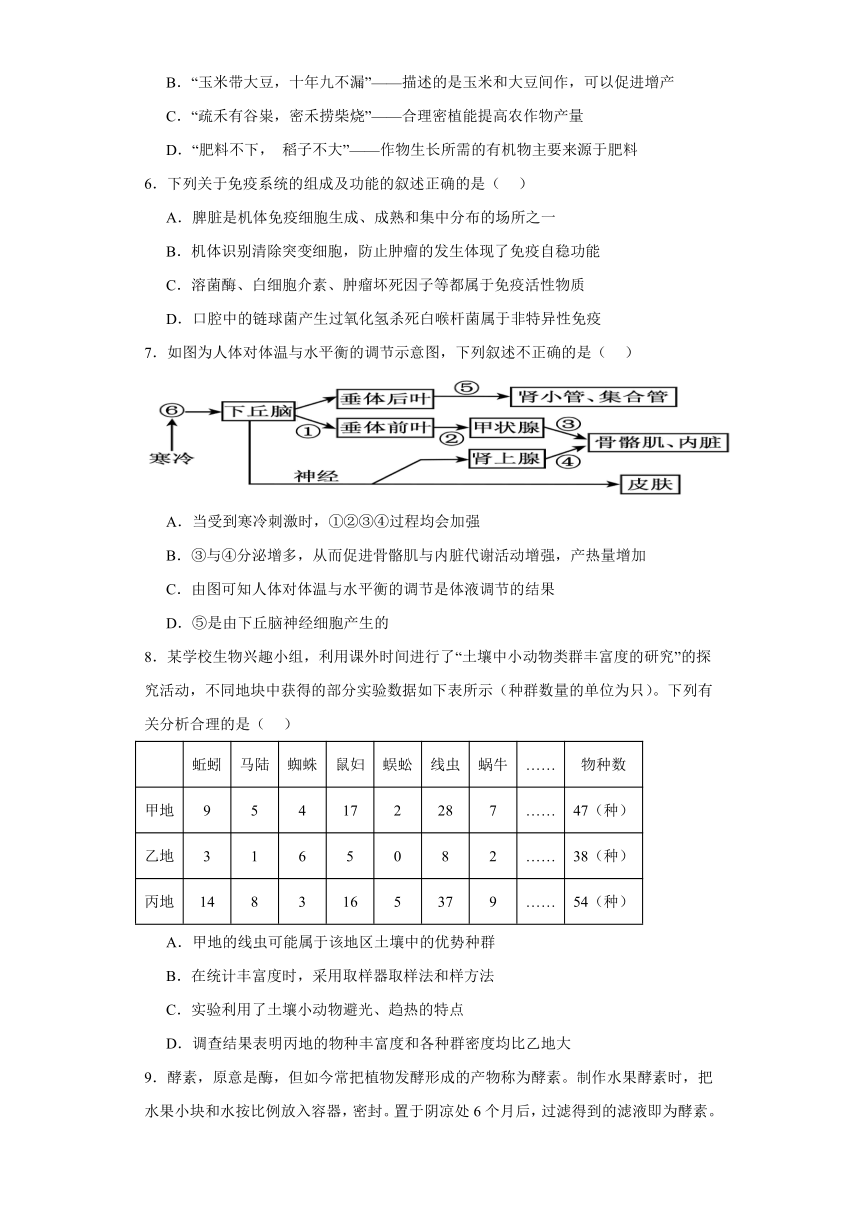

7.如图为人体对体温与水平衡的调节示意图,下列叙述不正确的是( )

A.当受到寒冷刺激时,①②③④过程均会加强

B.③与④分泌增多,从而促进骨骼肌与内脏代谢活动增强,产热量增加

C.由图可知人体对体温与水平衡的调节是体液调节的结果

D.⑤是由下丘脑神经细胞产生的

8.某学校生物兴趣小组,利用课外时间进行了“土壤中小动物类群丰富度的研究”的探究活动,不同地块中获得的部分实验数据如下表所示(种群数量的单位为只)。下列有关分析合理的是( )

蚯蚓 马陆 蜘蛛 鼠妇 蜈蚣 线虫 蜗牛 …… 物种数

甲地 9 5 4 17 2 28 7 …… 47(种)

乙地 3 1 6 5 0 8 2 …… 38(种)

丙地 14 8 3 16 5 37 9 …… 54(种)

A.甲地的线虫可能属于该地区土壤中的优势种群

B.在统计丰富度时,采用取样器取样法和样方法

C.实验利用了土壤小动物避光、趋热的特点

D.调查结果表明丙地的物种丰富度和各种群密度均比乙地大

9.酵素,原意是酶,但如今常把植物发酵形成的产物称为酵素。制作水果酵素时,把水果小块和水按比例放入容器,密封。置于阴凉处6个月后,过滤得到的滤液即为酵素。下列有关叙述正确的是( )

A.饮用的酵素中富含氨基酸、维生素、葡萄糖等,利于人体吸收

B.制作水果酵素时,容器内需装满材料,并加以密封,以防杂菌进入容器造成污染

C.饮用水果酵素后.其富含的蛋白酶、脂肪酶能促进肠道的消化

D.发酵装置在阴凉处放置时,需要间隔一定时间放气,后期间隔时间适当缩短

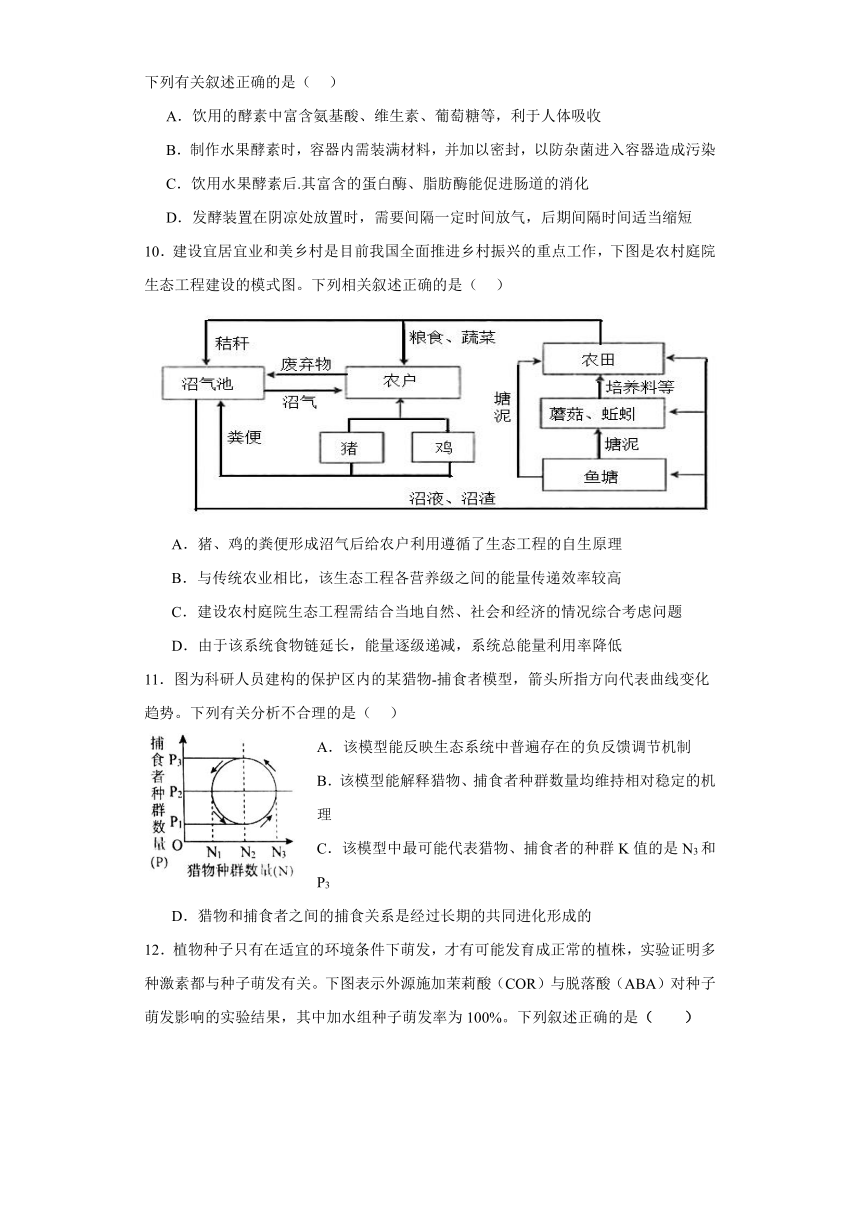

10.建设宜居宜业和美乡村是目前我国全面推进乡村振兴的重点工作,下图是农村庭院生态工程建设的模式图。下列相关叙述正确的是( )

A.猪、鸡的粪便形成沼气后给农户利用遵循了生态工程的自生原理

B.与传统农业相比,该生态工程各营养级之间的能量传递效率较高

C.建设农村庭院生态工程需结合当地自然、社会和经济的情况综合考虑问题

D.由于该系统食物链延长,能量逐级递减,系统总能量利用率降低

11.图为科研人员建构的保护区内的某猎物-捕食者模型,箭头所指方向代表曲线变化趋势。下列有关分析不合理的是( )

A.该模型能反映生态系统中普遍存在的负反馈调节机制

B.该模型能解释猎物、捕食者种群数量均维持相对稳定的机理

C.该模型中最可能代表猎物、捕食者的种群K值的是N3和P3

D.猎物和捕食者之间的捕食关系是经过长期的共同进化形成的

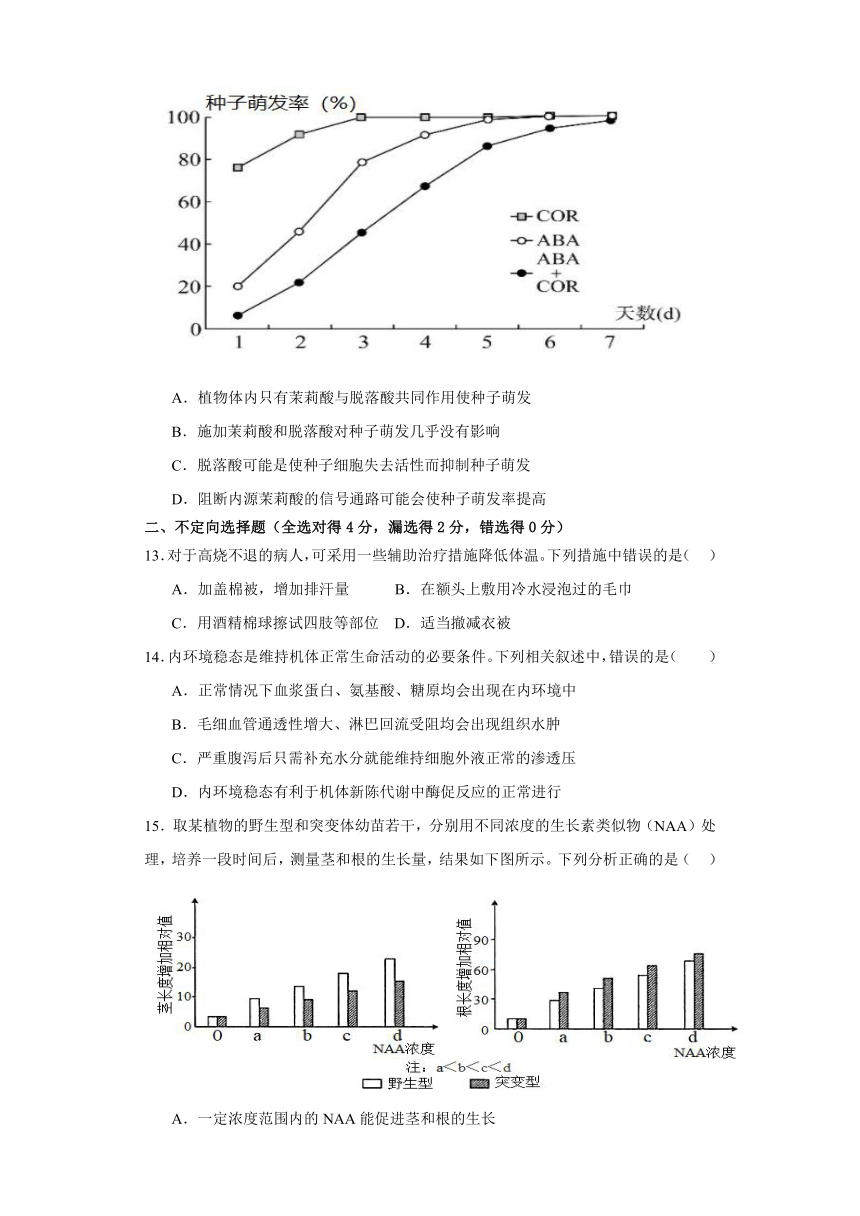

12.植物种子只有在适宜的环境条件下萌发,才有可能发育成正常的植株,实验证明多种激素都与种子萌发有关。下图表示外源施加茉莉酸(COR)与脱落酸(ABA)对种子萌发影响的实验结果,其中加水组种子萌发率为100%。下列叙述正确的是( )

A.植物体内只有茉莉酸与脱落酸共同作用使种子萌发

B.施加茉莉酸和脱落酸对种子萌发几乎没有影响

C.脱落酸可能是使种子细胞失去活性而抑制种子萌发

D.阻断内源茉莉酸的信号通路可能会使种子萌发率提高

二、不定向选择题(全选对得4分,漏选得2分,错选得0分)

13.对于高烧不退的病人,可采用一些辅助治疗措施降低体温。下列措施中错误的是( )

A.加盖棉被,增加排汗量 B.在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾

C.用酒精棉球擦试四肢等部位 D.适当撤减衣被

14.内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件。下列相关叙述中,错误的是( )

A.正常情况下血浆蛋白、氨基酸、糖原均会出现在内环境中

B.毛细血管通透性增大、淋巴回流受阻均会出现组织水肿

C.严重腹泻后只需补充水分就能维持细胞外液正常的渗透压

D.内环境稳态有利于机体新陈代谢中酶促反应的正常进行

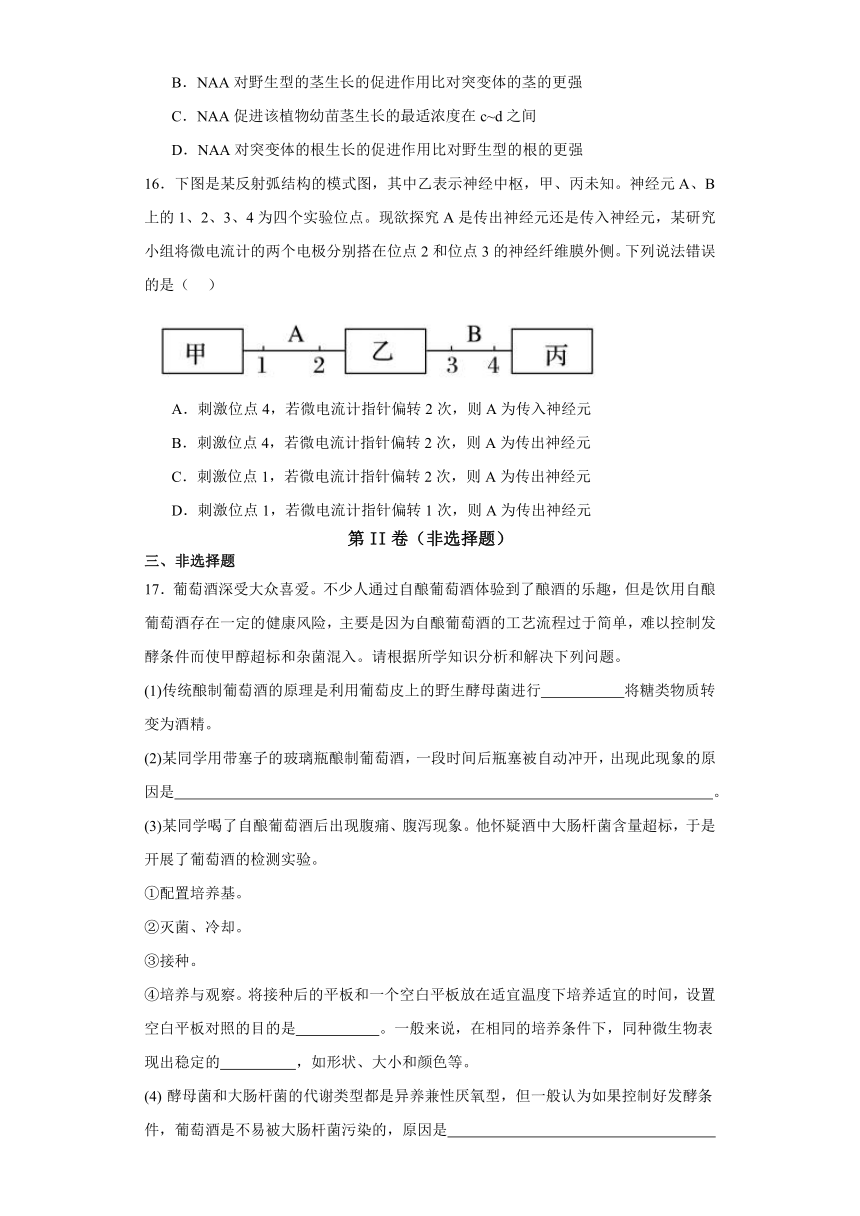

15.取某植物的野生型和突变体幼苗若干,分别用不同浓度的生长素类似物(NAA)处理,培养一段时间后,测量茎和根的生长量,结果如下图所示。下列分析正确的是( )

A.一定浓度范围内的NAA能促进茎和根的生长

B.NAA对野生型的茎生长的促进作用比对突变体的茎的更强

C.NAA促进该植物幼苗茎生长的最适浓度在c~d之间

D.NAA对突变体的根生长的促进作用比对野生型的根的更强

16.下图是某反射弧结构的模式图,其中乙表示神经中枢,甲、丙未知。神经元A、B上的1、2、3、4为四个实验位点。现欲探究A是传出神经元还是传入神经元,某研究小组将微电流计的两个电极分别搭在位点2和位点3的神经纤维膜外侧。下列说法错误的是( )

A.刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,则A为传入神经元

B.刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,则A为传出神经元

C.刺激位点1,若微电流计指针偏转2次,则A为传出神经元

D.刺激位点1,若微电流计指针偏转1次,则A为传出神经元

第II卷(非选择题)

三、非选择题

17.葡萄酒深受大众喜爱。不少人通过自酿葡萄酒体验到了酿酒的乐趣,但是饮用自酿葡萄酒存在一定的健康风险,主要是因为自酿葡萄酒的工艺流程过于简单,难以控制发酵条件而使甲醇超标和杂菌混入。请根据所学知识分析和解决下列问题。

(1)传统酿制葡萄酒的原理是利用葡萄皮上的野生酵母菌进行 将糖类物质转变为酒精。

(2)某同学用带塞子的玻璃瓶酿制葡萄酒,一段时间后瓶塞被自动冲开,出现此现象的原因是 。

(3)某同学喝了自酿葡萄酒后出现腹痛、腹泻现象。他怀疑酒中大肠杆菌含量超标,于是开展了葡萄酒的检测实验。

①配置培养基。

②灭菌、冷却。

③接种。

④培养与观察。将接种后的平板和一个空白平板放在适宜温度下培养适宜的时间,设置空白平板对照的目的是 。一般来说,在相同的培养条件下,同种微生物表现出稳定的 ,如形状、大小和颜色等。

酵母菌和大肠杆菌的代谢类型都是异养兼性厌氧型,但一般认为如果控制好发酵条件,葡萄酒是不易被大肠杆菌污染的,原因是

_____________________(答出1点即可)。

葡萄酒中甲醇超标会使人出现头痛、失明等症状,甲醇主要是由果胶酶(植物细胞和微生物细胞往往都含有果胶酶)催化降解葡萄中酯化的果胶生成。酿酒需要控制甲醇的含量,请结合所学知识提出合理建议

__________________________________________________(答出2点即可)。

18.下图表示免疫过程,

(1)图中该免疫过程为 免疫,该免疫过程为 (填特异性免疫/非特异性免疫),该过程表明:一些病原体可以和 细胞接触,这是激活该细胞的第一个信号;同时,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌 。

(2)B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为 ,小部分分化为 。细胞因子能促进B细胞的 过程。

(3)图中虚线表示当机体再次接触该抗原时, 细胞能迅速增殖、分化,分化产生的浆细胞分泌大量抗体,抗体的化学成分是 ,二次免疫比初次免疫产生的抗体数量 。

19.下图表示兴奋在反射弧中的传导和传递过程模式图。据图回答下列问题:

(1)若图甲代表缩手反射弧,则虚线方框围成的结构位于 内。

(2)若在图甲中①处给予适宜刺激,兴奋可传至效应器引起反应,则电流表B指针的偏转情况是 。若在图甲中的④处给予适宜刺激,电流表A、B指针的偏转情况分别是 。

(3)图乙中,当神经纤维Na+内流时,产生兴奋。已知细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”(即钙离子在膜上形成屏障,使钠离子内流减少)。临床上血钙含量偏高,会引起肌无力,原因是 。

(4)若图丙中释放的③可以促进Cl-进入细胞,则会引起下一个神经细胞 (填“兴奋”或“抑制”)。若在图丙所示的⑤结构中给予某种药物,再刺激图甲中①,发现电流表B指针不偏转,但发现图丙⑤中的神经递质的量与给予药物之前的反应相同,说明该药物是抑制了 (用图丙中的标号表示)的功能。

20.下图是某湖泊生态系统能量沿营养级流动的定量分析示意图[说明:GP、H、C代表各营养级同化作用所固定的能量,R代表呼吸作用消耗的能量,单位:J/(cm2 a)],请分析回答下列问题:

(1)GP可代表生产者固定的太阳能,完成该过程的主要生理作用是 ,农业生产上常采用 的方法来提高这一数值。

(2)生态系统中,能量是沿 流动的,第一营养级到第二营养级、第二营养级到第三营养级的能量传递效率分别为 (保留2位小数)和 由此可见,能量流动的特点是 。

(3)通过对三个营养级R值大小的比较,可以得出的结论是

。

(4)图中未利用的能量有两种存在方式,分别是维持各 的存在和 。

21.科学研究发现。某植物茎段再生时,根总是由近根端长出,叶从近苗端长出(如图1所示),这种现象被称为极化再生。回答下列问题:

(1)近苗端属于形态学的 (填“上端”或“下端”),根、芽、茎中对生长素浓度敏感性最弱的是 ,图中a、b、c、d四点中,表现为促进生长作用的是 。

(2)为了探究光照和重力这两种因素对植物生长发育过程的影响,某生物兴趣小组用上述材料进行实验。装置如图2所示。

①植物的生长发育过程,根本上是 的结果。

②有同学提出,要使该实验更完善应再增加一组装置,请你写出相关的装置操作: 。若实验一段时间后发现实验结果如图3所示,则增加的实验组的结果与 (填“I”“II”或“III”)更接近,该实验中可以说明 对植物弯曲生长的影响更大。

③若将II实验装置转移到太空失重状态下,则推测幼苗的生长方向是 。

参考答案:

1.A

【详解】呼吸系统可吸入氧气呼出二氧化碳,4是呼吸系统;泌尿系统可排出组织细胞产生的代谢废物,3是泌尿系统;循环系统与另外三大系统相联系,2是循环系统;消化系统消化吸收的营养物质进入循环系统,1是消化系统。

故选A。

2.A

【分析】生态系统的营养结构食物链:生态系统中各生物之间由于食物关系而形成的一种联系。食物网:在一个生态系统中,许多食物链彼此相互交错连接形成的复杂的营养结构。

【详解】生态系统的结构包括生态系统的组成成分(生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量)和营养结构(食物链和食物网)。

故选A。

3.C

【分析】根据图分析,随着光波长增加,莴苣种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加。

【详解】A、种子萌发需要特定波长的光照,A正确;

B、由图可知,种子接受某种波长的光信息才能萌发,因此没有信息传递,种子就不能正常萌发,B正确;

C、光属于物理信息,光敏色素属于化学信息,C错误;

D、随着光波长增加,莴苣种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加,可见,萌发率的高低与波长不成正比关系,D正确。

故选C。

4.D

【分析】本题抓住题干中“信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,主要是用来在细胞间和细胞内传递信息”,所以信息分子可以包括激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子,它们的惟一功能是同细胞受体结合,传递细胞信息。

【详解】A、信息分子的作用是用来在细胞间和细胞内传递信息,而不是直接参与细胞中的代谢,A错误;

B、信息分子不一定需要通过体液的运输,例如植物细胞之间的信息分子通过胞间连丝传递信息,B错误;

C、受体是接受信息分子的物质,不是信息分子,C错误;

D、在体液免疫中,T细胞产生的淋巴因子作为信息分子可作用于B细胞,可以促使其增殖分化成浆细胞和记忆细胞,D正确。

故选D。

【点睛】本题考查了生物体中信号分子的相关知识,理解信息分子的作用,考生需要总结各种信息分子的传递途径及作用。

5.D

【分析】同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。当环境受到破坏时,K值会下降,当环境得到改善时,K值会上升。当种群数量为K/2时,种群增长率最大,因此在渔业捕捞后的种群数量要在K/2处;而对于有害动物,则需要在K/2前防治有害生物,严防达到K/2。

【详解】A、除草、除虫能调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,其种群密度要控制在K/2前,否则会导致杂草、害虫的种群数量增长过快,影响农作物的产量,A正确;

B、豆科植物的根瘤中,有能固氮的根瘤菌与之共生,根瘤菌将空气中的氮转化为植物能吸收的含氮物质,进而提高土壤氮含量,促进作物的生长,该谚语与豆科植物共生的根瘤菌能提高土壤氮含量有关,B正确;

C、“疏禾有谷粜(tiao),密禾捞柴烧”,疏禾、密禾情况下收获不同,说明合理密植能提高光合速率,进而提高产量,而过度密植不会增加植物光合作用产物的积累,反而会导致呼吸作用对有机物的消耗,导致减产,C正确;

D、作物的生长需要根系吸收水和无机盐等,无机盐来自肥料或肥料中有机物的分解,植物生长不需要有机物,肥料中的有机物需要经过微生物的分解才能被植物以无机物的形式利用,D错误。

故选D。

6.C

【分析】免疫系统包括免疫器官(骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等)、免疫细胞(吞噬细胞和淋巴细胞)和免疫活性物质(抗体、细胞因子和溶菌酶等)。

【详解】A、骨髓和胸腺是免疫细胞产生并发育成熟的场所,脾、淋巴结、扁桃体是免疫细胞集中分布的场所,A错误;

B、免疫监视功能是指免疫系统具有的识别、杀伤并及时清除体内突变细胞,防止肿瘤发生的功能,免疫监视功能过低会形成肿瘤,B错误;

C、免疫活性物质是由免疫细胞或其它细胞产生的发挥免疫作用的物质,比如溶菌酶、白细胞介素、肿瘤坏死因子等都属于免疫活性物质,C正确;

D、口腔中的链球菌产生过氧化氢杀死白喉杆菌,不属于免疫反应,D错误。

故选C。

7.C

【分析】由图可知①是促甲状腺激素释放激素,②是促甲状腺激素,③是甲状腺激素,④肾上腺素,⑤抗利尿激素。下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素能促进垂体分泌促甲状腺激素,垂体分泌促甲状腺激素能促进甲状腺分泌甲状腺激素。

【详解】A、寒冷刺激时,促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,提高细胞的代谢水平,增加产热量,A正确;

B、③甲状腺激素和④肾上腺素分泌增加,促进骨骼肌与内脏代谢活动增强,产热量增加,B正确;

C、体温调节和水平衡调节是神经-体液调节的结果,主要是神经调节,C错误;

D、抗利尿激素由下丘脑产生,由垂体释放,促进肾小管和集合管对水分的重吸收,D正确。

故选C。

8.A

【分析】大多数土壤动物身体微小,不适于用“样方法”或“标志重捕法”进行调查,在这类研究时,常采用取样器取样的方法,即用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度。

【详解】A、据表所知,乙地的线虫数量较其他物种的数量多,所以可能是该地区土壤中的优势种群,A正确;

B、在统计丰富度时,通常采用计名计算法和目测估计法,B错误;

C、“土壤中小动物类群丰富度的调查”实验中,利用了土壤小动物趋暗、避高温、趋湿的特点,C错误;

D、分析表格数据可知,丙地的物种丰富度比乙地大,但丙地的蜘蛛的种群密度比乙地小,D错误。

故选A。

9.A

【分析】1、酵素的定义:酵素本义是酶的别称;《酵素产品分类导则》中将酵素定义为以动物、植物、菌类等为原料,经微生物发酵制得的含有特定生物活性的产品;

2、水果酵素的制作过程:把水果小块和水按比例放入容器,密封,注意容器内留下20%空间→置于阴凉处6个月后,过滤得到的滤液即为“酵素”。

【详解】A、酵素中含有多种氨基酸、维生素、葡萄糖等小分子物质,利于人体吸收,A正确;

B、水果发酵会产生二氧化碳,在酵素制作时,容器内留下一定空间以防止发酵液溢出,造成杂菌污染,B错误;

C、蛋白酶、脂肪酶会在胃中的酸性条件下失活,不能在肠道中发挥作用,C错误;

D、发酵装置在阴凉处放置时,发酵会产生二氧化碳,所以需要间隔一定时间放气,后期代谢强度减弱,产生的二氧化碳减少,所以间隔时间可适当延长,D错误。

故选A。

10.C

【分析】1、自生原理:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生,其基础是生态系统的结构与功能。

2、循环原理:循环是指在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高。

【详解】A、猪、鸡的粪便形成沼气后给农户利用是通过统设计实现不断循环,使前一环节产生的废物尽可能地被后一环节利用,减少整个生产环节“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理,A错误;

B、能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,与传统农业相比,该生态工程各营养级之间的能量传递效率不能提高,而是提高了能量利用率,B错误;

C、建设农村庭院生态工程需结合当地自然、社会和经济的情况综合考虑问题,兼顾经济、社会与生态效益,C正确;

D、该生态系统中由于通过系统设计优化,充分利用了粪尿等废弃物中的能量,实现了能量的多级利用,能量利用率提高,D错误。

故选C。

11.C

【分析】据图分析,图中曲线值在高点时能通过调节使其降低,在低点时能通过调节使其升高,反映了生态系统最基本的负反馈调节机制。捕食者种群数量在P2点上下波动,K值为P2,猎物种群数量在N2点上下波动,K值为N2。

【详解】A、在N2~N3段,猎物的种群数量增加时,捕食者数量也在增加,但是当捕食者的数量达到一定程度后,猎物又在不断减少,这种变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈调节,A正确;

B、猎物种群数量超过N2,则引起捕食者种群数量增加;捕食者种群数量超过P2,则猎物数量减少,两者相互作用,使猎物和捕食者的数量在N2和P2左右保持动态平衡,B正确;

C、根据分析可知,该模型中最可能代表猎物、捕食者的K值为N2和P2,C错误;

D、捕食者与猎物的相互关系是经过长期的共同进化逐步形成的,D正确。

故选C。

【点睛】本题通过捕食者-猎物模型考查了种间关系中的捕食关系以及种群、生态系统中的相关知识,意在考查分析曲线图和解决问题的能力。

12.D

【分析】脱落酸的主要生理功能:抑制植物细胞的分裂和种子的萌发;促进植物进入休眠;促进叶和果实的衰老、脱落。赤霉素的主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

【详解】A、植物体内的赤霉素能解除种子的休眠,也能促进种子萌发,A错误;

B、据图可知,施加茉莉酸和脱落酸的组,种子萌发率达到100%所需要的时间不同,因此二者对种子萌发有一定的影响,B错误;

C、据图可知,施加脱落酸的组最后的萌发率也为100%,说明脱落酸不是通过使种子细胞失去活性而抑制种子萌发,C错误;

D、对比施加COR组和施加ABA组可知,施加ABA组种子萌发达到100%所需要的时间要长,说明ABA能抑制种子萌发,比较施加ABA的组和ABA+COR的组可知,施加ABA+COR的组的种子萌发率达到100%所需要的时间要长,说明COR可增强ABA对种子萌发的抑制作用,因此阻断内源茉莉酸的信号通路可能会使种子萌发率提高,D正确。

故选D。

A

【分析】对于高烧不退的病人,需要增加散热来降低体温,可采用一些辅助治疗措施降低体温。

【详解】A、加盖棉被,不利于散热,即使出汗,汗液也不容易蒸发,不利于散热,A错误;

B、在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾,有利于散热,有利于降低体温,B正确;

C、用酒精棉球擦拭四肢等部位,通过酒精的挥发带走热量,有利于散热,可以使体温降低,C正确;

D、适当撤减衣被,有利于散热,有利于体温降低,D正确。

故选A。

14.AC

【分析】内环境主要是由血浆、组织液和淋巴等细胞外液构成的细胞生活的环境。由此可见,内环境就是细胞外液。内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件。

【详解】A、正常情况下糖原位于肝脏或者肌肉细胞内,而不会在内环境中,A错误;

B、毛细血管通透性增大,导致血浆蛋白进入组织液使组织液渗透压增大,血浆渗透压减小,水分更多的从血浆进入组织液,出现组织水肿;淋巴回流受阻导致组织液不能顺利流向淋巴,形成组织水肿,B正确;

C、严重腹泻后,机体会丢失水和无机盐,若只补充水分,不能维持细胞外液正常的渗透压,C错误;

D、内环境稳态是细胞代谢的必要条件,有利于细胞代谢中酶促反应的正常进行,D正确。

故选AC。

15.ABD

【分析】根据图形分析,该实验的自变量是拟南芥的种类、生长素浓度,因变量是茎和根长度增加的相对值。在实验浓度范围内,随着生长素浓度的增加,野生型和突变型的茎和根长度都不断增加,但是与野生型相比,突变型的茎的长度增加的相对值较小,而根的长度增加相对值较大。

【详解】A、NAA是生长素类似物,据图可知,与对照组相比,在a~d四种NAA浓度处理下,野生型和突变型的茎和根的长度相对值都更大,说明a~d四种NAA浓度对两种拟南芥根和茎的生长均起促进作用,A正确;

B、由图可知,与突变体相比,相同NAA浓度处理下,野生型的茎的长度增加相对值较大,说明NAA对野生型的茎生长的促进作用比对突变体的茎的更强,B正确;

C、NAA浓度大于d时,NAA对植物幼苗茎生长的作用效果无法确定,所以不能判断促进该植物幼苗茎生长的最适浓度在c~d之间,C错误;

D、由图可知,与野生型相比,相同NAA浓度处理下,突变体的根的长度增加相对值较大,说明NAA对突变体的根的促进作用比对野生型的根的更强,D正确。

故选ABD。

16.AC

【分析】1、反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成,已知乙表示神经中枢,则甲、丙中,一个是感受器、一个是效应器,A和B中,一个是传入神经、另一个是传出神经,而兴奋在神经元上可以双向传导,在神经元之间只能单向传递,据此分析。

/2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位,兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋传导的方向与膜内电流方向一致。

3、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【详解】AB、将微电流计的两个电极分别搭在位点2和位点3的神经纤维膜外侧,刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,说明兴奋可由B传向A,则A为传出神经元,A错误,B正确;

C、刺激位点1,若微电流计指针偏转2次,说明兴奋可由A传向B,因此A为传入神经元,C错误;

D、刺激位点1,若微电流计指针偏转1次,说明兴奋不能从A传向B,因此A为传出神经元,D正确。

故选AC。

17.(1)无氧呼吸

(2)酵母菌进行无氧呼吸会产生CO2,使瓶内压强增大,冲开瓶塞

(3) 检测培养基灭菌是否合格 菌落特征

(4)呈酸性的发酵液中酵母菌可以生长繁殖,而大肠杆菌的生长繁殖受到抑制

(5)除去葡萄籽、仔细清洗容器和葡萄皮

【分析】制作葡萄酒是利用酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵。

【详解】(1)酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵,传统酿制葡萄酒的原理是利用葡萄皮上的野生酵母菌进行无氧呼吸将糖类物质转变为酒精。

(2)酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵,产生了CO2,使瓶内的压强增大,冲开瓶塞。

(3)设置空白平板对照的目的是检测培养基灭菌是否合格,不同的微生物在培养基上形成的菌落有差异,一般来说,在相同的培养条件下,同种微生物表现出稳定的菌落特征,如形状、大小和颜色等。

(4)酵母菌和大肠杆菌的代谢类型都是异养兼性厌氧型,但一般认为如果控制好发酵条件,葡萄酒是不易被大肠杆菌污染的,在酵母菌酒精发酵时会产生CO2,溶于发酵液会使pH下降,呈酸性的发酵液中酵母菌可以生长繁殖,而大肠杆菌的生长繁殖受到抑制。

(5)甲醇主要是由果胶酶(植物细胞和微生物细胞往往都含有果胶酶)催化降解葡萄中酯化的果胶生成。酿酒需要控制甲醇的含量,可通过去除葡萄籽,减少细胞含量,或仔细清洗容器和葡萄皮,防止杂菌的污染。

18.(1) 体液 特异性免疫 B 细胞因子

(2) 浆细胞 记忆B细胞 分裂、分化

(3) 记忆 蛋白质 多

【分析】体液免疫的过程:少数抗原直接刺激B细胞,大部分抗原被抗原呈递细胞吞噬,将抗原信息呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞和B细胞结合是B细胞活化的第二个信号,辅助性T细胞分泌细胞因子促进B细胞分化为浆细胞和记忆B细胞,浆细胞分泌抗体,抗体与抗原结合,抑制抗原增殖和对人体细胞的粘附。

【详解】(1)图中过程表明:一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号;同时,一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞;之后,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子,细胞因子可促进B细胞的增殖、分化。

(2)B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,浆细胞可产生抗体,小部分分化为记忆B细胞,可记住抗原的特点。细胞因子能促进B细胞的分裂、分化过程,加快免疫。

(3)图中虚线表示二次免疫,当机体再次接触这种抗原时,记忆细胞能迅速增殖、分化,分化产生的浆细胞分泌大量抗体,抗体数量多于初次免疫,抗体的成分是蛋白质,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合。

19.(1)脊髓(或中枢神经系统)

(2) 两次方向相反的偏转 A不偏转,B偏转一次

(3)血钙过高使钠离子内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致肌细胞无法兴奋并收缩而表现出肌无力

(4) 抑制 ⑥

【分析】据图分析:图甲中,①是感受器、②是传入神经、③是神经中枢、④是传出神经、⑤是效应器。丙图是突触结构图,①是线粒体,②是突触小泡,③是神经递质,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是受体,由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以突触传导是单向的。

【详解】(1)缩手反射的神经中枢位于脊髓,若图甲代表缩手反射弧,则虚线方框围成的结构位于脊髓(或中枢神经系统)内。

(2)若在甲图中①处给予适宜刺激,兴奋在传至效应器的过程中,兴奋会先后到达电流表B的两端,因此电流表B发生方向相反的两次偏转。若在甲图中的④处给予适宜刺激,由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,兴奋只能传到B电流表的一端(左端),导致电流表B能发生一次偏转,而无法传到A电流表的两端,所以电流表A不会发生偏转。

(3)图乙中,当神经纤维的K+外流时,产生静息电位,当神经纤维的Na+内流时产生神经冲动,产生动作电位,即由静息状态转变为兴奋状态。已知细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”(即钙离子在膜上形成屏障,使钠离子内流减少)。细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”,血钙过高使钠离子内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致肌细胞无法兴奋并收缩而表现出肌无力。

(4)由突触前膜释放的神经递质作用于突触后膜,能使下一个神经元产生兴奋或抑制。若丙图中释放的③可以促进Cl-进入细胞,则不能形成外负内正的动作电位,因而会抑制下一个神经细胞产生兴奋。若在丙图所示的⑤结构突触间隙中给予某种药物后,再刺激甲图中①感受器,发现电流表B不偏转,而神经递质的量与给予药物之前的反应相同,说明该药物没有促使神经递质的分解,而是抑制了突触后膜上受体⑥的功能,不能使通道打开,因而不产生动作电位。

20. 光合作用 间作、套种(合理即可) 食物链(网) 13.56% 20% 单向流动、逐级递减 随着营养级的升高,呼吸作用消耗的能量所占的比重逐渐增大 营养级 沉到湖底(形成沉积物)

【分析】生态系统的结构包括组成成分(非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者)、食物链和食物网。某一营养级的摄入量=同化量+粪便量,同化能的去向主要有呼吸作用消耗、流向分解者、流入下一营养级和未被利用。图中生产者、初级消费者、次级消费者同化量分别是464.6J/(cm2 a)、63.0J/(cm2 a)、12.6J/(cm2 a)。

【详解】(1)生产者固定太阳能的生理过程为光合作用,农业生产上常用间作、套种的方法来提高光合作用。

(2)生态系统中,能量流动是沿着食物链(食物网)进行的;根据以上分析已知,生产者、初级消费者、次级消费者同化量分别是464.6J/(cm2 a)、63.0J/(cm2 a)、12.6J/(cm2 a),因此第一营养级到第二营养级的能量传递效率=63.0÷464.6=13.56%,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为12.6÷63.0=20%,由此可见,能量流动是单向流动、逐级递减的。

(3)据图分析,R代表呼吸作用消耗的能量,且三个营养级的R值逐渐减小,但是与相关营养级的同化量的比值逐渐增加,说明随着营养级的升高,呼吸作用消耗的能量所占的比重逐渐增大。

(4)图中未利用的能量有两种存在方式,分别是维持各营养级的存在和沉到湖底。

【点睛】解答本题的关键是掌握生态系统的能量流动的过程以及特点,弄清楚每一个营养级固定的能量的几个去向,能够利用图中数据和相关公式计算不同营养级之间的能量传递效率。

21. 上端 茎 b、c、d ①基因组在一定时间和空间上程序性表达(或基因选择性表达) ②将整个尖端用遮光布进行包裹或放置于黑暗条件下,其他操作条件等均相同 Ⅲ 重力 ③向下弯曲生长

【分析】分析题图:植物茎段再生时出现极化再生现象,即根总是由近根端长出,叶从近苗端长出,这也体现了生长素对细胞的生长具有重要调节作用,极化再生是细胞分裂和细胞分化共同作用的结果,而细胞分化的实质是基因的选择性表达。

【详解】(1)近根端长成根、近苗端长出叶,近根端属于形态学的下端,近苗端属于形态学的上端。根、芽、茎中,茎对生长素的敏感度最弱,根对生长素的敏感度最强。图中根据根的向地性和茎的背地性,可知b、c、d三点都表现为促进生长的作用。

(2)①植物的生长发育在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。

②本实验是探究光照和重力这两种因素对植物生长发育过程的影响,根据实验设计发现应还增加一组无光照条件下的实验组别,即将整个尖端用遮光布进行包裹或放置于黑暗条件下,其他操作条件等均相同。增加的实验组只有重力作用使尖端发生横向运输从而使向上弯曲生长,实验组III的光照均匀,对植物生长素横向运输没有影响,植物向上弯曲生长主要是受重力因素的影响,二者植物向上弯曲程度接近。增加的实验组与实验组III的比较能够说明在横放状态下,重力作用是引起弯曲生长的主要原因。

③II实验装置转移到太空失重状态下,则植物尖端只受单侧光的刺激发生横向运输,使背地侧生长素浓度高于向地侧,植物向下弯曲生长。

【点睛】本题是对探究光照和重力对横放状态下植物生长的影响、植物生长素促进生长的机理的考查,分析题干和题图获取有效信息,然后根据题干和题图给出的信息结合所学的知识点解答问题。

生物试题

第I卷(选择题)

一、单选题(每题2分,共24分)

1.如图是作用于人体组织细胞新陈代谢的四大系统模式图,图中1、2、 3、4分别是

A.消化、循环、泌尿、呼吸 B.循环、呼吸、泌尿、消化

C.呼吸、泌尿、循环、消化 D.消化、泌尿、呼吸、泌尿

2.一个完整生态系统的结构包括( )

A.生态系统的组成成分、食物链和食物网

B.生产者、消费者、分解者、食物链和食物网

C.非生物的物质和能量、生产者、消费者、分解者

D.组成该生态系统的所有食物链和食物网

3.如图是莴苣种子的萌发率与光的波长关系,有关说法不正确的是( )

A.种子接受某种波长光的信息才能萌发 B.没有信息传递,种子就不能正常萌发

C.光和光敏色素都是属于物理信息 D.萌发率的高低与波长不成正比关系

4.信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,而且也不是 酶,它们主要是用来在细胞间和细胞内传递信息,下列说法正确的是( )

A.信息分子的作用是直接参与细胞中的代谢

B.信息分子都要通过体液运输才能到达靶细胞而发挥作用

C.抗原、激素、神经递质、细胞膜上受体都属于信息分子

D.辅助性T 细胞产生的细胞因子作为信息分子可作用于 B 细胞,可以促使其增殖分化成浆细胞和记忆细胞

5.农业生产中的谚语是劳动人民一代代积累的经验,是一种宝贵财富。下列的农业谚语与所蕴含的生物学原理不匹配的是( )

A.“除虫如除草,一定要趁早”——杂草、害虫的种群数量要控制在K/2前

B.“玉米带大豆,十年九不漏”——描述的是玉米和大豆间作,可以促进增产

C.“疏禾有谷粜,密禾捞柴烧”——合理密植能提高农作物产量

D.“肥料不下, 稻子不大”——作物生长所需的有机物主要来源于肥料

6.下列关于免疫系统的组成及功能的叙述正确的是( )

A.脾脏是机体免疫细胞生成、成熟和集中分布的场所之一

B.机体识别清除突变细胞,防止肿瘤的发生体现了免疫自稳功能

C.溶菌酶、白细胞介素、肿瘤坏死因子等都属于免疫活性物质

D.口腔中的链球菌产生过氧化氢杀死白喉杆菌属于非特异性免疫

7.如图为人体对体温与水平衡的调节示意图,下列叙述不正确的是( )

A.当受到寒冷刺激时,①②③④过程均会加强

B.③与④分泌增多,从而促进骨骼肌与内脏代谢活动增强,产热量增加

C.由图可知人体对体温与水平衡的调节是体液调节的结果

D.⑤是由下丘脑神经细胞产生的

8.某学校生物兴趣小组,利用课外时间进行了“土壤中小动物类群丰富度的研究”的探究活动,不同地块中获得的部分实验数据如下表所示(种群数量的单位为只)。下列有关分析合理的是( )

蚯蚓 马陆 蜘蛛 鼠妇 蜈蚣 线虫 蜗牛 …… 物种数

甲地 9 5 4 17 2 28 7 …… 47(种)

乙地 3 1 6 5 0 8 2 …… 38(种)

丙地 14 8 3 16 5 37 9 …… 54(种)

A.甲地的线虫可能属于该地区土壤中的优势种群

B.在统计丰富度时,采用取样器取样法和样方法

C.实验利用了土壤小动物避光、趋热的特点

D.调查结果表明丙地的物种丰富度和各种群密度均比乙地大

9.酵素,原意是酶,但如今常把植物发酵形成的产物称为酵素。制作水果酵素时,把水果小块和水按比例放入容器,密封。置于阴凉处6个月后,过滤得到的滤液即为酵素。下列有关叙述正确的是( )

A.饮用的酵素中富含氨基酸、维生素、葡萄糖等,利于人体吸收

B.制作水果酵素时,容器内需装满材料,并加以密封,以防杂菌进入容器造成污染

C.饮用水果酵素后.其富含的蛋白酶、脂肪酶能促进肠道的消化

D.发酵装置在阴凉处放置时,需要间隔一定时间放气,后期间隔时间适当缩短

10.建设宜居宜业和美乡村是目前我国全面推进乡村振兴的重点工作,下图是农村庭院生态工程建设的模式图。下列相关叙述正确的是( )

A.猪、鸡的粪便形成沼气后给农户利用遵循了生态工程的自生原理

B.与传统农业相比,该生态工程各营养级之间的能量传递效率较高

C.建设农村庭院生态工程需结合当地自然、社会和经济的情况综合考虑问题

D.由于该系统食物链延长,能量逐级递减,系统总能量利用率降低

11.图为科研人员建构的保护区内的某猎物-捕食者模型,箭头所指方向代表曲线变化趋势。下列有关分析不合理的是( )

A.该模型能反映生态系统中普遍存在的负反馈调节机制

B.该模型能解释猎物、捕食者种群数量均维持相对稳定的机理

C.该模型中最可能代表猎物、捕食者的种群K值的是N3和P3

D.猎物和捕食者之间的捕食关系是经过长期的共同进化形成的

12.植物种子只有在适宜的环境条件下萌发,才有可能发育成正常的植株,实验证明多种激素都与种子萌发有关。下图表示外源施加茉莉酸(COR)与脱落酸(ABA)对种子萌发影响的实验结果,其中加水组种子萌发率为100%。下列叙述正确的是( )

A.植物体内只有茉莉酸与脱落酸共同作用使种子萌发

B.施加茉莉酸和脱落酸对种子萌发几乎没有影响

C.脱落酸可能是使种子细胞失去活性而抑制种子萌发

D.阻断内源茉莉酸的信号通路可能会使种子萌发率提高

二、不定向选择题(全选对得4分,漏选得2分,错选得0分)

13.对于高烧不退的病人,可采用一些辅助治疗措施降低体温。下列措施中错误的是( )

A.加盖棉被,增加排汗量 B.在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾

C.用酒精棉球擦试四肢等部位 D.适当撤减衣被

14.内环境稳态是维持机体正常生命活动的必要条件。下列相关叙述中,错误的是( )

A.正常情况下血浆蛋白、氨基酸、糖原均会出现在内环境中

B.毛细血管通透性增大、淋巴回流受阻均会出现组织水肿

C.严重腹泻后只需补充水分就能维持细胞外液正常的渗透压

D.内环境稳态有利于机体新陈代谢中酶促反应的正常进行

15.取某植物的野生型和突变体幼苗若干,分别用不同浓度的生长素类似物(NAA)处理,培养一段时间后,测量茎和根的生长量,结果如下图所示。下列分析正确的是( )

A.一定浓度范围内的NAA能促进茎和根的生长

B.NAA对野生型的茎生长的促进作用比对突变体的茎的更强

C.NAA促进该植物幼苗茎生长的最适浓度在c~d之间

D.NAA对突变体的根生长的促进作用比对野生型的根的更强

16.下图是某反射弧结构的模式图,其中乙表示神经中枢,甲、丙未知。神经元A、B上的1、2、3、4为四个实验位点。现欲探究A是传出神经元还是传入神经元,某研究小组将微电流计的两个电极分别搭在位点2和位点3的神经纤维膜外侧。下列说法错误的是( )

A.刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,则A为传入神经元

B.刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,则A为传出神经元

C.刺激位点1,若微电流计指针偏转2次,则A为传出神经元

D.刺激位点1,若微电流计指针偏转1次,则A为传出神经元

第II卷(非选择题)

三、非选择题

17.葡萄酒深受大众喜爱。不少人通过自酿葡萄酒体验到了酿酒的乐趣,但是饮用自酿葡萄酒存在一定的健康风险,主要是因为自酿葡萄酒的工艺流程过于简单,难以控制发酵条件而使甲醇超标和杂菌混入。请根据所学知识分析和解决下列问题。

(1)传统酿制葡萄酒的原理是利用葡萄皮上的野生酵母菌进行 将糖类物质转变为酒精。

(2)某同学用带塞子的玻璃瓶酿制葡萄酒,一段时间后瓶塞被自动冲开,出现此现象的原因是 。

(3)某同学喝了自酿葡萄酒后出现腹痛、腹泻现象。他怀疑酒中大肠杆菌含量超标,于是开展了葡萄酒的检测实验。

①配置培养基。

②灭菌、冷却。

③接种。

④培养与观察。将接种后的平板和一个空白平板放在适宜温度下培养适宜的时间,设置空白平板对照的目的是 。一般来说,在相同的培养条件下,同种微生物表现出稳定的 ,如形状、大小和颜色等。

酵母菌和大肠杆菌的代谢类型都是异养兼性厌氧型,但一般认为如果控制好发酵条件,葡萄酒是不易被大肠杆菌污染的,原因是

_____________________(答出1点即可)。

葡萄酒中甲醇超标会使人出现头痛、失明等症状,甲醇主要是由果胶酶(植物细胞和微生物细胞往往都含有果胶酶)催化降解葡萄中酯化的果胶生成。酿酒需要控制甲醇的含量,请结合所学知识提出合理建议

__________________________________________________(答出2点即可)。

18.下图表示免疫过程,

(1)图中该免疫过程为 免疫,该免疫过程为 (填特异性免疫/非特异性免疫),该过程表明:一些病原体可以和 细胞接触,这是激活该细胞的第一个信号;同时,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌 。

(2)B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为 ,小部分分化为 。细胞因子能促进B细胞的 过程。

(3)图中虚线表示当机体再次接触该抗原时, 细胞能迅速增殖、分化,分化产生的浆细胞分泌大量抗体,抗体的化学成分是 ,二次免疫比初次免疫产生的抗体数量 。

19.下图表示兴奋在反射弧中的传导和传递过程模式图。据图回答下列问题:

(1)若图甲代表缩手反射弧,则虚线方框围成的结构位于 内。

(2)若在图甲中①处给予适宜刺激,兴奋可传至效应器引起反应,则电流表B指针的偏转情况是 。若在图甲中的④处给予适宜刺激,电流表A、B指针的偏转情况分别是 。

(3)图乙中,当神经纤维Na+内流时,产生兴奋。已知细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”(即钙离子在膜上形成屏障,使钠离子内流减少)。临床上血钙含量偏高,会引起肌无力,原因是 。

(4)若图丙中释放的③可以促进Cl-进入细胞,则会引起下一个神经细胞 (填“兴奋”或“抑制”)。若在图丙所示的⑤结构中给予某种药物,再刺激图甲中①,发现电流表B指针不偏转,但发现图丙⑤中的神经递质的量与给予药物之前的反应相同,说明该药物是抑制了 (用图丙中的标号表示)的功能。

20.下图是某湖泊生态系统能量沿营养级流动的定量分析示意图[说明:GP、H、C代表各营养级同化作用所固定的能量,R代表呼吸作用消耗的能量,单位:J/(cm2 a)],请分析回答下列问题:

(1)GP可代表生产者固定的太阳能,完成该过程的主要生理作用是 ,农业生产上常采用 的方法来提高这一数值。

(2)生态系统中,能量是沿 流动的,第一营养级到第二营养级、第二营养级到第三营养级的能量传递效率分别为 (保留2位小数)和 由此可见,能量流动的特点是 。

(3)通过对三个营养级R值大小的比较,可以得出的结论是

。

(4)图中未利用的能量有两种存在方式,分别是维持各 的存在和 。

21.科学研究发现。某植物茎段再生时,根总是由近根端长出,叶从近苗端长出(如图1所示),这种现象被称为极化再生。回答下列问题:

(1)近苗端属于形态学的 (填“上端”或“下端”),根、芽、茎中对生长素浓度敏感性最弱的是 ,图中a、b、c、d四点中,表现为促进生长作用的是 。

(2)为了探究光照和重力这两种因素对植物生长发育过程的影响,某生物兴趣小组用上述材料进行实验。装置如图2所示。

①植物的生长发育过程,根本上是 的结果。

②有同学提出,要使该实验更完善应再增加一组装置,请你写出相关的装置操作: 。若实验一段时间后发现实验结果如图3所示,则增加的实验组的结果与 (填“I”“II”或“III”)更接近,该实验中可以说明 对植物弯曲生长的影响更大。

③若将II实验装置转移到太空失重状态下,则推测幼苗的生长方向是 。

参考答案:

1.A

【详解】呼吸系统可吸入氧气呼出二氧化碳,4是呼吸系统;泌尿系统可排出组织细胞产生的代谢废物,3是泌尿系统;循环系统与另外三大系统相联系,2是循环系统;消化系统消化吸收的营养物质进入循环系统,1是消化系统。

故选A。

2.A

【分析】生态系统的营养结构食物链:生态系统中各生物之间由于食物关系而形成的一种联系。食物网:在一个生态系统中,许多食物链彼此相互交错连接形成的复杂的营养结构。

【详解】生态系统的结构包括生态系统的组成成分(生产者、消费者、分解者、非生物的物质和能量)和营养结构(食物链和食物网)。

故选A。

3.C

【分析】根据图分析,随着光波长增加,莴苣种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加。

【详解】A、种子萌发需要特定波长的光照,A正确;

B、由图可知,种子接受某种波长的光信息才能萌发,因此没有信息传递,种子就不能正常萌发,B正确;

C、光属于物理信息,光敏色素属于化学信息,C错误;

D、随着光波长增加,莴苣种子萌发率先增加后基本不变,再减少后基本不变,再增加,可见,萌发率的高低与波长不成正比关系,D正确。

故选C。

4.D

【分析】本题抓住题干中“信息分子是指生物体内的某些化学分子,既非营养物质,又非能源物质和结构物质,主要是用来在细胞间和细胞内传递信息”,所以信息分子可以包括激素、神经递质、生长因子等统称为信号分子,它们的惟一功能是同细胞受体结合,传递细胞信息。

【详解】A、信息分子的作用是用来在细胞间和细胞内传递信息,而不是直接参与细胞中的代谢,A错误;

B、信息分子不一定需要通过体液的运输,例如植物细胞之间的信息分子通过胞间连丝传递信息,B错误;

C、受体是接受信息分子的物质,不是信息分子,C错误;

D、在体液免疫中,T细胞产生的淋巴因子作为信息分子可作用于B细胞,可以促使其增殖分化成浆细胞和记忆细胞,D正确。

故选D。

【点睛】本题考查了生物体中信号分子的相关知识,理解信息分子的作用,考生需要总结各种信息分子的传递途径及作用。

5.D

【分析】同一种生物的K值不是固定不变的,会受到环境的影响。当环境受到破坏时,K值会下降,当环境得到改善时,K值会上升。当种群数量为K/2时,种群增长率最大,因此在渔业捕捞后的种群数量要在K/2处;而对于有害动物,则需要在K/2前防治有害生物,严防达到K/2。

【详解】A、除草、除虫能调整生态系统中的能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分,其种群密度要控制在K/2前,否则会导致杂草、害虫的种群数量增长过快,影响农作物的产量,A正确;

B、豆科植物的根瘤中,有能固氮的根瘤菌与之共生,根瘤菌将空气中的氮转化为植物能吸收的含氮物质,进而提高土壤氮含量,促进作物的生长,该谚语与豆科植物共生的根瘤菌能提高土壤氮含量有关,B正确;

C、“疏禾有谷粜(tiao),密禾捞柴烧”,疏禾、密禾情况下收获不同,说明合理密植能提高光合速率,进而提高产量,而过度密植不会增加植物光合作用产物的积累,反而会导致呼吸作用对有机物的消耗,导致减产,C正确;

D、作物的生长需要根系吸收水和无机盐等,无机盐来自肥料或肥料中有机物的分解,植物生长不需要有机物,肥料中的有机物需要经过微生物的分解才能被植物以无机物的形式利用,D错误。

故选D。

6.C

【分析】免疫系统包括免疫器官(骨髓、胸腺、脾、淋巴结、扁桃体等)、免疫细胞(吞噬细胞和淋巴细胞)和免疫活性物质(抗体、细胞因子和溶菌酶等)。

【详解】A、骨髓和胸腺是免疫细胞产生并发育成熟的场所,脾、淋巴结、扁桃体是免疫细胞集中分布的场所,A错误;

B、免疫监视功能是指免疫系统具有的识别、杀伤并及时清除体内突变细胞,防止肿瘤发生的功能,免疫监视功能过低会形成肿瘤,B错误;

C、免疫活性物质是由免疫细胞或其它细胞产生的发挥免疫作用的物质,比如溶菌酶、白细胞介素、肿瘤坏死因子等都属于免疫活性物质,C正确;

D、口腔中的链球菌产生过氧化氢杀死白喉杆菌,不属于免疫反应,D错误。

故选C。

7.C

【分析】由图可知①是促甲状腺激素释放激素,②是促甲状腺激素,③是甲状腺激素,④肾上腺素,⑤抗利尿激素。下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素能促进垂体分泌促甲状腺激素,垂体分泌促甲状腺激素能促进甲状腺分泌甲状腺激素。

【详解】A、寒冷刺激时,促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素、甲状腺激素和肾上腺素分泌增加,提高细胞的代谢水平,增加产热量,A正确;

B、③甲状腺激素和④肾上腺素分泌增加,促进骨骼肌与内脏代谢活动增强,产热量增加,B正确;

C、体温调节和水平衡调节是神经-体液调节的结果,主要是神经调节,C错误;

D、抗利尿激素由下丘脑产生,由垂体释放,促进肾小管和集合管对水分的重吸收,D正确。

故选C。

8.A

【分析】大多数土壤动物身体微小,不适于用“样方法”或“标志重捕法”进行调查,在这类研究时,常采用取样器取样的方法,即用一定规格的捕捉器(如采集罐、吸虫器等)进行取样,通过调查样本中小动物的种类和数量来推测某一区域内土壤动物的丰富度。

【详解】A、据表所知,乙地的线虫数量较其他物种的数量多,所以可能是该地区土壤中的优势种群,A正确;

B、在统计丰富度时,通常采用计名计算法和目测估计法,B错误;

C、“土壤中小动物类群丰富度的调查”实验中,利用了土壤小动物趋暗、避高温、趋湿的特点,C错误;

D、分析表格数据可知,丙地的物种丰富度比乙地大,但丙地的蜘蛛的种群密度比乙地小,D错误。

故选A。

9.A

【分析】1、酵素的定义:酵素本义是酶的别称;《酵素产品分类导则》中将酵素定义为以动物、植物、菌类等为原料,经微生物发酵制得的含有特定生物活性的产品;

2、水果酵素的制作过程:把水果小块和水按比例放入容器,密封,注意容器内留下20%空间→置于阴凉处6个月后,过滤得到的滤液即为“酵素”。

【详解】A、酵素中含有多种氨基酸、维生素、葡萄糖等小分子物质,利于人体吸收,A正确;

B、水果发酵会产生二氧化碳,在酵素制作时,容器内留下一定空间以防止发酵液溢出,造成杂菌污染,B错误;

C、蛋白酶、脂肪酶会在胃中的酸性条件下失活,不能在肠道中发挥作用,C错误;

D、发酵装置在阴凉处放置时,发酵会产生二氧化碳,所以需要间隔一定时间放气,后期代谢强度减弱,产生的二氧化碳减少,所以间隔时间可适当延长,D错误。

故选A。

10.C

【分析】1、自生原理:由生物组分而产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持就是系统的自生,其基础是生态系统的结构与功能。

2、循环原理:循环是指在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高。

【详解】A、猪、鸡的粪便形成沼气后给农户利用是通过统设计实现不断循环,使前一环节产生的废物尽可能地被后一环节利用,减少整个生产环节“废物”的产生,遵循了生态工程的循环原理,A错误;

B、能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,与传统农业相比,该生态工程各营养级之间的能量传递效率不能提高,而是提高了能量利用率,B错误;

C、建设农村庭院生态工程需结合当地自然、社会和经济的情况综合考虑问题,兼顾经济、社会与生态效益,C正确;

D、该生态系统中由于通过系统设计优化,充分利用了粪尿等废弃物中的能量,实现了能量的多级利用,能量利用率提高,D错误。

故选C。

11.C

【分析】据图分析,图中曲线值在高点时能通过调节使其降低,在低点时能通过调节使其升高,反映了生态系统最基本的负反馈调节机制。捕食者种群数量在P2点上下波动,K值为P2,猎物种群数量在N2点上下波动,K值为N2。

【详解】A、在N2~N3段,猎物的种群数量增加时,捕食者数量也在增加,但是当捕食者的数量达到一定程度后,猎物又在不断减少,这种变化趋势反映了生态系统中普遍存在的负反馈调节,A正确;

B、猎物种群数量超过N2,则引起捕食者种群数量增加;捕食者种群数量超过P2,则猎物数量减少,两者相互作用,使猎物和捕食者的数量在N2和P2左右保持动态平衡,B正确;

C、根据分析可知,该模型中最可能代表猎物、捕食者的K值为N2和P2,C错误;

D、捕食者与猎物的相互关系是经过长期的共同进化逐步形成的,D正确。

故选C。

【点睛】本题通过捕食者-猎物模型考查了种间关系中的捕食关系以及种群、生态系统中的相关知识,意在考查分析曲线图和解决问题的能力。

12.D

【分析】脱落酸的主要生理功能:抑制植物细胞的分裂和种子的萌发;促进植物进入休眠;促进叶和果实的衰老、脱落。赤霉素的主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

【详解】A、植物体内的赤霉素能解除种子的休眠,也能促进种子萌发,A错误;

B、据图可知,施加茉莉酸和脱落酸的组,种子萌发率达到100%所需要的时间不同,因此二者对种子萌发有一定的影响,B错误;

C、据图可知,施加脱落酸的组最后的萌发率也为100%,说明脱落酸不是通过使种子细胞失去活性而抑制种子萌发,C错误;

D、对比施加COR组和施加ABA组可知,施加ABA组种子萌发达到100%所需要的时间要长,说明ABA能抑制种子萌发,比较施加ABA的组和ABA+COR的组可知,施加ABA+COR的组的种子萌发率达到100%所需要的时间要长,说明COR可增强ABA对种子萌发的抑制作用,因此阻断内源茉莉酸的信号通路可能会使种子萌发率提高,D正确。

故选D。

A

【分析】对于高烧不退的病人,需要增加散热来降低体温,可采用一些辅助治疗措施降低体温。

【详解】A、加盖棉被,不利于散热,即使出汗,汗液也不容易蒸发,不利于散热,A错误;

B、在额头上敷用冷水浸泡过的毛巾,有利于散热,有利于降低体温,B正确;

C、用酒精棉球擦拭四肢等部位,通过酒精的挥发带走热量,有利于散热,可以使体温降低,C正确;

D、适当撤减衣被,有利于散热,有利于体温降低,D正确。

故选A。

14.AC

【分析】内环境主要是由血浆、组织液和淋巴等细胞外液构成的细胞生活的环境。由此可见,内环境就是细胞外液。内环境稳态是指正常机体通过调节作用,使各个器官,系统协调活动,共同维持内环境的相对稳定状态。内环境稳态是机体进行生命活动的必要条件。

【详解】A、正常情况下糖原位于肝脏或者肌肉细胞内,而不会在内环境中,A错误;

B、毛细血管通透性增大,导致血浆蛋白进入组织液使组织液渗透压增大,血浆渗透压减小,水分更多的从血浆进入组织液,出现组织水肿;淋巴回流受阻导致组织液不能顺利流向淋巴,形成组织水肿,B正确;

C、严重腹泻后,机体会丢失水和无机盐,若只补充水分,不能维持细胞外液正常的渗透压,C错误;

D、内环境稳态是细胞代谢的必要条件,有利于细胞代谢中酶促反应的正常进行,D正确。

故选AC。

15.ABD

【分析】根据图形分析,该实验的自变量是拟南芥的种类、生长素浓度,因变量是茎和根长度增加的相对值。在实验浓度范围内,随着生长素浓度的增加,野生型和突变型的茎和根长度都不断增加,但是与野生型相比,突变型的茎的长度增加的相对值较小,而根的长度增加相对值较大。

【详解】A、NAA是生长素类似物,据图可知,与对照组相比,在a~d四种NAA浓度处理下,野生型和突变型的茎和根的长度相对值都更大,说明a~d四种NAA浓度对两种拟南芥根和茎的生长均起促进作用,A正确;

B、由图可知,与突变体相比,相同NAA浓度处理下,野生型的茎的长度增加相对值较大,说明NAA对野生型的茎生长的促进作用比对突变体的茎的更强,B正确;

C、NAA浓度大于d时,NAA对植物幼苗茎生长的作用效果无法确定,所以不能判断促进该植物幼苗茎生长的最适浓度在c~d之间,C错误;

D、由图可知,与野生型相比,相同NAA浓度处理下,突变体的根的长度增加相对值较大,说明NAA对突变体的根的促进作用比对野生型的根的更强,D正确。

故选ABD。

16.AC

【分析】1、反射弧通常由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器组成,已知乙表示神经中枢,则甲、丙中,一个是感受器、一个是效应器,A和B中,一个是传入神经、另一个是传出神经,而兴奋在神经元上可以双向传导,在神经元之间只能单向传递,据此分析。

/2、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子内流,形成内正外负的动作电位,兴奋部位和非兴奋部位形成电位差,产生局部电流,兴奋传导的方向与膜内电流方向一致。

3、兴奋在神经元之间需要通过突触结构进行传递,突触包括突触前膜、突触间隙、突触后膜,其具体的传递过程为:兴奋以电流的形式传导到轴突末梢时,突触小泡释放递质(化学信号),递质作用于突触后膜,引起突触后膜产生膜电位(电信号),从而将兴奋传递到下一个神经元。

【详解】AB、将微电流计的两个电极分别搭在位点2和位点3的神经纤维膜外侧,刺激位点4,若微电流计指针偏转2次,说明兴奋可由B传向A,则A为传出神经元,A错误,B正确;

C、刺激位点1,若微电流计指针偏转2次,说明兴奋可由A传向B,因此A为传入神经元,C错误;

D、刺激位点1,若微电流计指针偏转1次,说明兴奋不能从A传向B,因此A为传出神经元,D正确。

故选AC。

17.(1)无氧呼吸

(2)酵母菌进行无氧呼吸会产生CO2,使瓶内压强增大,冲开瓶塞

(3) 检测培养基灭菌是否合格 菌落特征

(4)呈酸性的发酵液中酵母菌可以生长繁殖,而大肠杆菌的生长繁殖受到抑制

(5)除去葡萄籽、仔细清洗容器和葡萄皮

【分析】制作葡萄酒是利用酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵。

【详解】(1)酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵,传统酿制葡萄酒的原理是利用葡萄皮上的野生酵母菌进行无氧呼吸将糖类物质转变为酒精。

(2)酵母菌在无氧的条件下能进行酒精发酵,产生了CO2,使瓶内的压强增大,冲开瓶塞。

(3)设置空白平板对照的目的是检测培养基灭菌是否合格,不同的微生物在培养基上形成的菌落有差异,一般来说,在相同的培养条件下,同种微生物表现出稳定的菌落特征,如形状、大小和颜色等。

(4)酵母菌和大肠杆菌的代谢类型都是异养兼性厌氧型,但一般认为如果控制好发酵条件,葡萄酒是不易被大肠杆菌污染的,在酵母菌酒精发酵时会产生CO2,溶于发酵液会使pH下降,呈酸性的发酵液中酵母菌可以生长繁殖,而大肠杆菌的生长繁殖受到抑制。

(5)甲醇主要是由果胶酶(植物细胞和微生物细胞往往都含有果胶酶)催化降解葡萄中酯化的果胶生成。酿酒需要控制甲醇的含量,可通过去除葡萄籽,减少细胞含量,或仔细清洗容器和葡萄皮,防止杂菌的污染。

18.(1) 体液 特异性免疫 B 细胞因子

(2) 浆细胞 记忆B细胞 分裂、分化

(3) 记忆 蛋白质 多

【分析】体液免疫的过程:少数抗原直接刺激B细胞,大部分抗原被抗原呈递细胞吞噬,将抗原信息呈递给辅助性T细胞,辅助性T细胞和B细胞结合是B细胞活化的第二个信号,辅助性T细胞分泌细胞因子促进B细胞分化为浆细胞和记忆B细胞,浆细胞分泌抗体,抗体与抗原结合,抑制抗原增殖和对人体细胞的粘附。

【详解】(1)图中过程表明:一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号;同时,一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取,抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞;之后,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化,并分泌细胞因子,细胞因子可促进B细胞的增殖、分化。

(2)B细胞受到两个信号的刺激后开始分裂、分化,大部分分化为浆细胞,浆细胞可产生抗体,小部分分化为记忆B细胞,可记住抗原的特点。细胞因子能促进B细胞的分裂、分化过程,加快免疫。

(3)图中虚线表示二次免疫,当机体再次接触这种抗原时,记忆细胞能迅速增殖、分化,分化产生的浆细胞分泌大量抗体,抗体数量多于初次免疫,抗体的成分是蛋白质,抗体可以随体液在全身循环并与这种病原体结合。

19.(1)脊髓(或中枢神经系统)

(2) 两次方向相反的偏转 A不偏转,B偏转一次

(3)血钙过高使钠离子内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致肌细胞无法兴奋并收缩而表现出肌无力

(4) 抑制 ⑥

【分析】据图分析:图甲中,①是感受器、②是传入神经、③是神经中枢、④是传出神经、⑤是效应器。丙图是突触结构图,①是线粒体,②是突触小泡,③是神经递质,④是突触前膜,⑤是突触间隙,⑥是受体,由于神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,所以突触传导是单向的。

【详解】(1)缩手反射的神经中枢位于脊髓,若图甲代表缩手反射弧,则虚线方框围成的结构位于脊髓(或中枢神经系统)内。

(2)若在甲图中①处给予适宜刺激,兴奋在传至效应器的过程中,兴奋会先后到达电流表B的两端,因此电流表B发生方向相反的两次偏转。若在甲图中的④处给予适宜刺激,由于兴奋在神经元之间的传递是单向的,兴奋只能传到B电流表的一端(左端),导致电流表B能发生一次偏转,而无法传到A电流表的两端,所以电流表A不会发生偏转。

(3)图乙中,当神经纤维的K+外流时,产生静息电位,当神经纤维的Na+内流时产生神经冲动,产生动作电位,即由静息状态转变为兴奋状态。已知细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”(即钙离子在膜上形成屏障,使钠离子内流减少)。细胞外钙离子对钠离子存在“膜屏障作用”,血钙过高使钠离子内流减少,降低了神经细胞兴奋性,导致肌细胞无法兴奋并收缩而表现出肌无力。

(4)由突触前膜释放的神经递质作用于突触后膜,能使下一个神经元产生兴奋或抑制。若丙图中释放的③可以促进Cl-进入细胞,则不能形成外负内正的动作电位,因而会抑制下一个神经细胞产生兴奋。若在丙图所示的⑤结构突触间隙中给予某种药物后,再刺激甲图中①感受器,发现电流表B不偏转,而神经递质的量与给予药物之前的反应相同,说明该药物没有促使神经递质的分解,而是抑制了突触后膜上受体⑥的功能,不能使通道打开,因而不产生动作电位。

20. 光合作用 间作、套种(合理即可) 食物链(网) 13.56% 20% 单向流动、逐级递减 随着营养级的升高,呼吸作用消耗的能量所占的比重逐渐增大 营养级 沉到湖底(形成沉积物)

【分析】生态系统的结构包括组成成分(非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者)、食物链和食物网。某一营养级的摄入量=同化量+粪便量,同化能的去向主要有呼吸作用消耗、流向分解者、流入下一营养级和未被利用。图中生产者、初级消费者、次级消费者同化量分别是464.6J/(cm2 a)、63.0J/(cm2 a)、12.6J/(cm2 a)。

【详解】(1)生产者固定太阳能的生理过程为光合作用,农业生产上常用间作、套种的方法来提高光合作用。

(2)生态系统中,能量流动是沿着食物链(食物网)进行的;根据以上分析已知,生产者、初级消费者、次级消费者同化量分别是464.6J/(cm2 a)、63.0J/(cm2 a)、12.6J/(cm2 a),因此第一营养级到第二营养级的能量传递效率=63.0÷464.6=13.56%,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为12.6÷63.0=20%,由此可见,能量流动是单向流动、逐级递减的。

(3)据图分析,R代表呼吸作用消耗的能量,且三个营养级的R值逐渐减小,但是与相关营养级的同化量的比值逐渐增加,说明随着营养级的升高,呼吸作用消耗的能量所占的比重逐渐增大。

(4)图中未利用的能量有两种存在方式,分别是维持各营养级的存在和沉到湖底。

【点睛】解答本题的关键是掌握生态系统的能量流动的过程以及特点,弄清楚每一个营养级固定的能量的几个去向,能够利用图中数据和相关公式计算不同营养级之间的能量传递效率。

21. 上端 茎 b、c、d ①基因组在一定时间和空间上程序性表达(或基因选择性表达) ②将整个尖端用遮光布进行包裹或放置于黑暗条件下,其他操作条件等均相同 Ⅲ 重力 ③向下弯曲生长

【分析】分析题图:植物茎段再生时出现极化再生现象,即根总是由近根端长出,叶从近苗端长出,这也体现了生长素对细胞的生长具有重要调节作用,极化再生是细胞分裂和细胞分化共同作用的结果,而细胞分化的实质是基因的选择性表达。

【详解】(1)近根端长成根、近苗端长出叶,近根端属于形态学的下端,近苗端属于形态学的上端。根、芽、茎中,茎对生长素的敏感度最弱,根对生长素的敏感度最强。图中根据根的向地性和茎的背地性,可知b、c、d三点都表现为促进生长的作用。

(2)①植物的生长发育在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。

②本实验是探究光照和重力这两种因素对植物生长发育过程的影响,根据实验设计发现应还增加一组无光照条件下的实验组别,即将整个尖端用遮光布进行包裹或放置于黑暗条件下,其他操作条件等均相同。增加的实验组只有重力作用使尖端发生横向运输从而使向上弯曲生长,实验组III的光照均匀,对植物生长素横向运输没有影响,植物向上弯曲生长主要是受重力因素的影响,二者植物向上弯曲程度接近。增加的实验组与实验组III的比较能够说明在横放状态下,重力作用是引起弯曲生长的主要原因。

③II实验装置转移到太空失重状态下,则植物尖端只受单侧光的刺激发生横向运输,使背地侧生长素浓度高于向地侧,植物向下弯曲生长。

【点睛】本题是对探究光照和重力对横放状态下植物生长的影响、植物生长素促进生长的机理的考查,分析题干和题图获取有效信息,然后根据题干和题图给出的信息结合所学的知识点解答问题。

同课章节目录