《从军行(其四)》课件

图片预览

文档简介

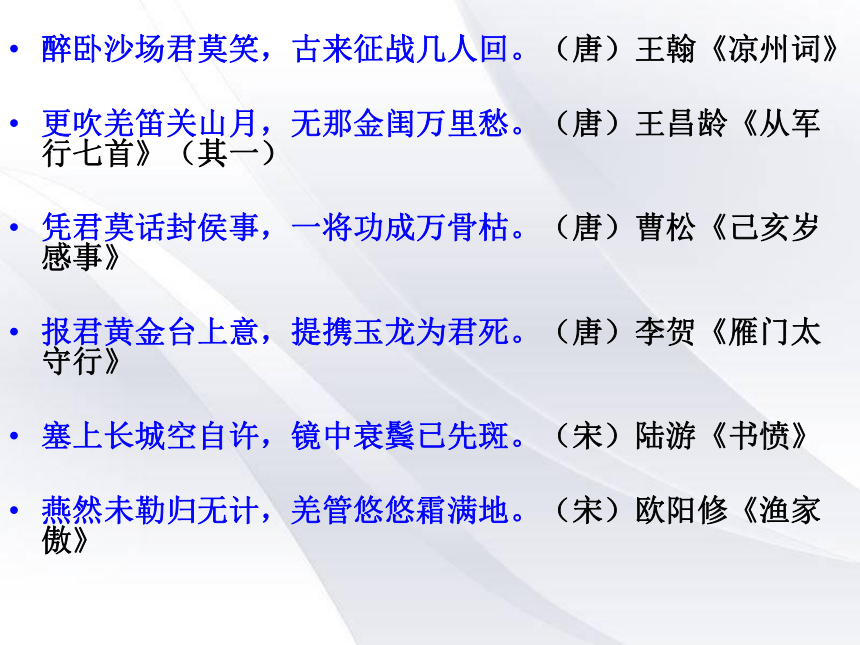

课件23张PPT。复习回顾:你知道的边塞诗有哪些?宁为百夫长,胜作一书生。(唐)杨炯《从军行》

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。(唐)岑参《白雪歌送武判官归京》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。(唐)王昌龄《从军行七首》(其四)

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。(唐)王昌龄《出塞》醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。(唐)王翰《凉州词》

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。(唐)王昌龄《从军行七首》(其一)

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。(唐)曹松《己亥岁感事》

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。(唐)李贺《雁门太守行》

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(宋)陆游《书愤》

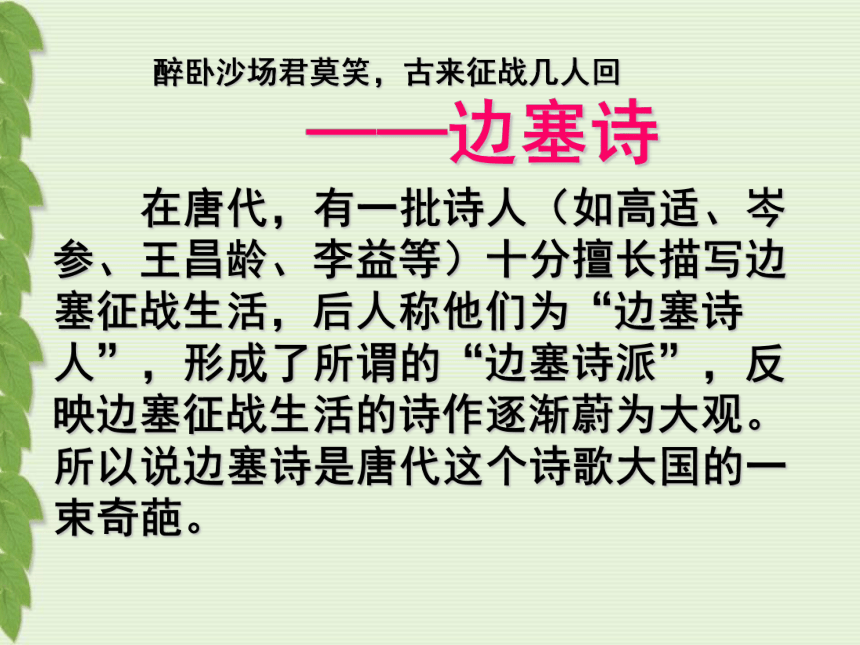

燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。(宋)欧阳修《渔家傲》醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回 ——边塞诗 在唐代,有一批诗人(如高适、岑参、王昌龄、李益等)十分擅长描写边塞征战生活,后人称他们为“边塞诗人”,形成了所谓的“边塞诗派”,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚为大观。所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。边塞诗的内容包括:

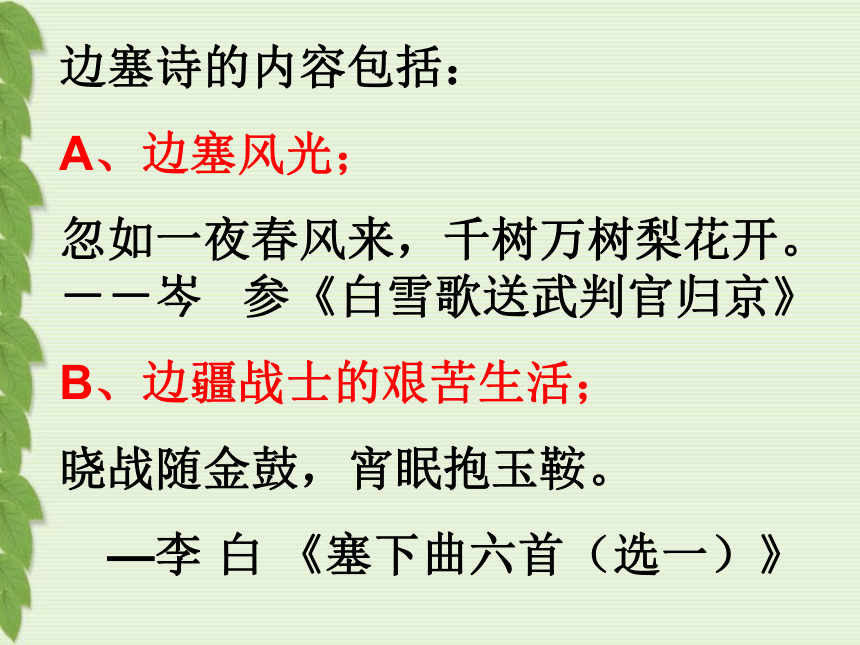

A、边塞风光;

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。--岑?? 参《白雪歌送武判官归京》

B、边疆战士的艰苦生活;

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

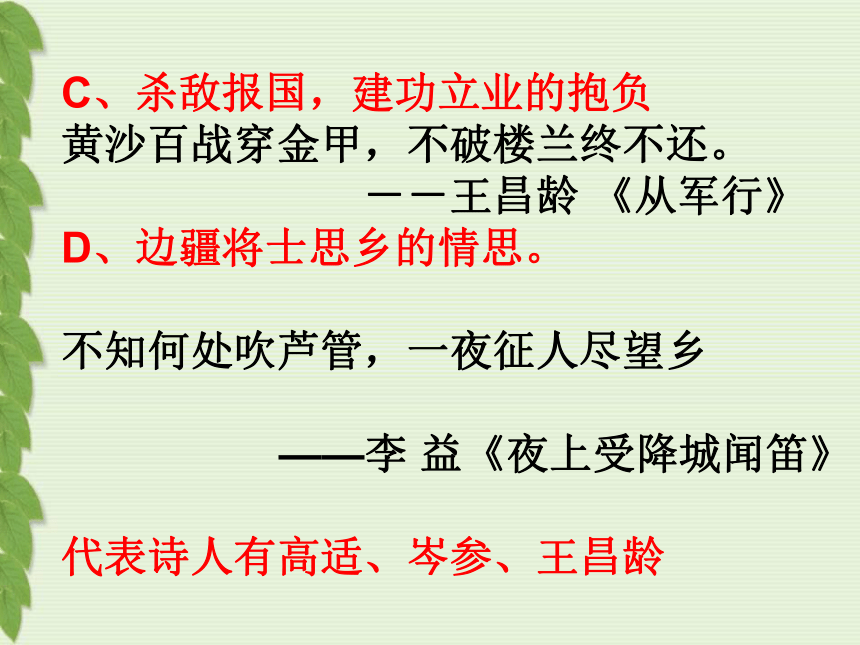

—李 白 《塞下曲六首(选一)》C、杀敌报国,建功立业的抱负

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

--王昌龄 《从军行》

D、边疆将士思乡的情思。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡

——李 益《夜上受降城闻笛》

代表诗人有高适、岑参、王昌龄边塞诗的常用词语从用品看:

金鼓、旌旗、烽火、羽书、戈、矛、剑、戟、斧、钺、刀

从地名和民族名看:

碛、西、轮台、龟兹、夜郎;胡、羌、羯、夷

从景物看:

大漠、烽烟、长城、黄沙、长云、秋月、雪山、孤城、雁飞、鹰扬;

景物的特点:

雄奇、奇丽、奇寒、辽阔、壮阔、广阔

感情特点:

豪迈、豪气、豪情、报国之志、杀敌豪情、昂扬精神从军行文题背景《从军行》原是中国古代的歌曲类别。

《乐府解题》中说:“从军行皆军旅辛苦之辞。”王昌龄的《从军行》沿用乐府旧题来表现唐代的边塞生活,是由七首联缀而成的组诗。

这里选取的是其中的第四首,写西北边塞战士艰苦奋战的高昂斗志。从军行(王昌龄)王昌龄,字少伯,汉族。唐开元十五年(727)进士。

天宝元年(742)迁江宁丞,后贬龙标(今湖南黔阳县)尉。故后世称王江宁或王龙标。

擅长绝句,后人誉为“七绝圣手”、 “诗家夫子王江宁”。从军行(之四)

王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。初步感知边塞诗歌

(1)内容------边塞风光(奇丽壮阔)、统治者穷兵黩武、将士艰苦生活、报国豪情、家乡思乡念亲、友人惜别感伤、壮别感奋等。

(2)风格——雄壮豪迈。

(3)常用手法——比喻、夸张、用典。烘托。青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。欣 赏 品 味青海湖上的乌云一片连着一片,遮住了雪山遥望远处的孤城玉门关守卫边疆的将士们在大沙漠里打了许多仗,铁片做的战衣都磨穿了不打败敌人决不回家青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。用暗色弱光来渲染边塞的荒凉艰苦,写景壮阔悲凉.寄托了远戍将士思乡盼归的情怀黄沙,荒凉萧瑟;百战,战斗频繁,时间漫长;穿金甲,战斗艰苦激烈。用典,抒写了身经百战的将士誓扫边尘,以身许国的豪情壮志。欣 赏 品 味青海湖上的乌云一片连着一片,遮住了雪山遥望远处的孤城玉门关守卫边疆的将士们在大沙漠里打了许多仗,铁片做的战衣都磨穿了不打败敌人决不回家说起玉门关,人们马上会想到一首脍炙人口的唐诗,这就是王之涣的《凉州词》:? 黄河远上白云间,? 一片孤城万仞山。? 羌笛何须怨杨柳,? 春风不度玉门关。?

孤城即玉门关。因为关隘是筑在边境的险要地方,用以防御敌人进攻,所以总给人孤零零的感觉。玉门关自古为出入西域的要道,汉武帝曾遣使者把守,不准西征将士擅入。所以玉门在当时已成了远戍将士思乡盼归的情怀所寄。1.请分析“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”两句在诗中所起的作用。

2.从地理位置讲,青海和玉门关是两个遥不可及的地方。为何诗人能够站在“孤城”上把两者全都“遥望”?

3.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句表现了战士们怎样的豪情壮志?

①这两句的意思是说:从边塞孤城上远远望去,从青海湖到玉门关这道边境防线,上空密布阴云,烽烟滚滚,使得雪山的山顶顿显暗淡无光。②这里既描绘出了边塞防线的景色,也渲染了战争将至的紧张气氛,从而为全诗奠定了苍凉悲壮的情调。这是一种想像、夸张的手法,突现了戍边将士那全局在胸、重任在肩的历史责任感。①用典。②黄沙,说明当时环境荒凉萧瑟;百战,说明当时战斗频繁,时间漫长;穿金甲,说明战斗艰苦激烈。③直抒胸臆,表达了战士们保家卫国,决心打败敌人的豪情壮志。男儿何不带吴钩?收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯? ——李贺《南园》 拓展阅读①南园:昌谷南园为李贺读书处。②关山五十州:指当时藩镇割据、中央不能掌管的地区。③凌烟阁:在长安。唐太宗贞观十七年画开国功臣二十四人于凌烟阁 问题:诗歌最后两句表现作者什么情感后两句运用反问,请君到凌烟阁上去看看,那些功臣中封过万户侯的,有哪一个是书生呢?抒发了为国出力 、建立功业的豪情壮志 。

参考答案使至塞上 王维 单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

1.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是秋天出塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边疆的萧关见到了候骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。 并非秋天,而是春天。因为“归胡天”透露出大雁从南往北飞,这是春天的景物特征。 B对这首诗的分析,不恰当的一项是

A“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句即景设喻,说自己像远飞的蓬草一样出临“汉塞”,像“归雁”一样进入“胡天”,这样既写景,又叙事,一语两指,贴切自然,流露了诗人轻松愉悦和急切见到边关将士的心情。

B,边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字:边塞荒凉,景物单调,偶尔出现的一股烟尘格外醒目,因此称做“孤烟”。

C沙漠上没有山峦树木遮挡遮挡,蜿蜒远去的黄河横贯其间,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又准确表达了诗人的感觉。

D.“落日”,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖的感受,意境雄浑。 A并非轻松愉快。因为蓬草常用作漂泊无定的喻意。 (04.江苏)阅读下面一首唐代的边塞诗,然后回答问题。

征人怨

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

1)为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。

。

诗句中有金河、玉关、青冢、黄河、黑山等边塞地

名,写征人戍边生活征人怨

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

2)诗题为“征人怨”,通篇虽无“怨”字,但句句有“怨情”,请作简要赏析。

。

怨年年岁岁频繁调动;怨时时刻刻练兵备战;

怨气候酷寒;怨景色单调。

北风卷地白草折,胡天八月即飞雪。(唐)岑参《白雪歌送武判官归京》

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。(唐)王昌龄《从军行七首》(其四)

但使龙城飞将在,不教胡马度阴山。(唐)王昌龄《出塞》醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回。(唐)王翰《凉州词》

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。(唐)王昌龄《从军行七首》(其一)

凭君莫话封侯事,一将功成万骨枯。(唐)曹松《己亥岁感事》

报君黄金台上意,提携玉龙为君死。(唐)李贺《雁门太守行》

塞上长城空自许,镜中衰鬓已先斑。(宋)陆游《书愤》

燕然未勒归无计,羌管悠悠霜满地。(宋)欧阳修《渔家傲》醉卧沙场君莫笑,古来征战几人回 ——边塞诗 在唐代,有一批诗人(如高适、岑参、王昌龄、李益等)十分擅长描写边塞征战生活,后人称他们为“边塞诗人”,形成了所谓的“边塞诗派”,反映边塞征战生活的诗作逐渐蔚为大观。所以说边塞诗是唐代这个诗歌大国的一束奇葩。边塞诗的内容包括:

A、边塞风光;

忽如一夜春风来,千树万树梨花开。--岑?? 参《白雪歌送武判官归京》

B、边疆战士的艰苦生活;

晓战随金鼓,宵眠抱玉鞍。

—李 白 《塞下曲六首(选一)》C、杀敌报国,建功立业的抱负

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

--王昌龄 《从军行》

D、边疆将士思乡的情思。

不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡

——李 益《夜上受降城闻笛》

代表诗人有高适、岑参、王昌龄边塞诗的常用词语从用品看:

金鼓、旌旗、烽火、羽书、戈、矛、剑、戟、斧、钺、刀

从地名和民族名看:

碛、西、轮台、龟兹、夜郎;胡、羌、羯、夷

从景物看:

大漠、烽烟、长城、黄沙、长云、秋月、雪山、孤城、雁飞、鹰扬;

景物的特点:

雄奇、奇丽、奇寒、辽阔、壮阔、广阔

感情特点:

豪迈、豪气、豪情、报国之志、杀敌豪情、昂扬精神从军行文题背景《从军行》原是中国古代的歌曲类别。

《乐府解题》中说:“从军行皆军旅辛苦之辞。”王昌龄的《从军行》沿用乐府旧题来表现唐代的边塞生活,是由七首联缀而成的组诗。

这里选取的是其中的第四首,写西北边塞战士艰苦奋战的高昂斗志。从军行(王昌龄)王昌龄,字少伯,汉族。唐开元十五年(727)进士。

天宝元年(742)迁江宁丞,后贬龙标(今湖南黔阳县)尉。故后世称王江宁或王龙标。

擅长绝句,后人誉为“七绝圣手”、 “诗家夫子王江宁”。从军行(之四)

王昌龄

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。初步感知边塞诗歌

(1)内容------边塞风光(奇丽壮阔)、统治者穷兵黩武、将士艰苦生活、报国豪情、家乡思乡念亲、友人惜别感伤、壮别感奋等。

(2)风格——雄壮豪迈。

(3)常用手法——比喻、夸张、用典。烘托。青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。欣 赏 品 味青海湖上的乌云一片连着一片,遮住了雪山遥望远处的孤城玉门关守卫边疆的将士们在大沙漠里打了许多仗,铁片做的战衣都磨穿了不打败敌人决不回家青海长云暗雪山,

孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,

不破楼兰终不还。用暗色弱光来渲染边塞的荒凉艰苦,写景壮阔悲凉.寄托了远戍将士思乡盼归的情怀黄沙,荒凉萧瑟;百战,战斗频繁,时间漫长;穿金甲,战斗艰苦激烈。用典,抒写了身经百战的将士誓扫边尘,以身许国的豪情壮志。欣 赏 品 味青海湖上的乌云一片连着一片,遮住了雪山遥望远处的孤城玉门关守卫边疆的将士们在大沙漠里打了许多仗,铁片做的战衣都磨穿了不打败敌人决不回家说起玉门关,人们马上会想到一首脍炙人口的唐诗,这就是王之涣的《凉州词》:? 黄河远上白云间,? 一片孤城万仞山。? 羌笛何须怨杨柳,? 春风不度玉门关。?

孤城即玉门关。因为关隘是筑在边境的险要地方,用以防御敌人进攻,所以总给人孤零零的感觉。玉门关自古为出入西域的要道,汉武帝曾遣使者把守,不准西征将士擅入。所以玉门在当时已成了远戍将士思乡盼归的情怀所寄。1.请分析“青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。”两句在诗中所起的作用。

2.从地理位置讲,青海和玉门关是两个遥不可及的地方。为何诗人能够站在“孤城”上把两者全都“遥望”?

3.“黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。”两句表现了战士们怎样的豪情壮志?

①这两句的意思是说:从边塞孤城上远远望去,从青海湖到玉门关这道边境防线,上空密布阴云,烽烟滚滚,使得雪山的山顶顿显暗淡无光。②这里既描绘出了边塞防线的景色,也渲染了战争将至的紧张气氛,从而为全诗奠定了苍凉悲壮的情调。这是一种想像、夸张的手法,突现了戍边将士那全局在胸、重任在肩的历史责任感。①用典。②黄沙,说明当时环境荒凉萧瑟;百战,说明当时战斗频繁,时间漫长;穿金甲,说明战斗艰苦激烈。③直抒胸臆,表达了战士们保家卫国,决心打败敌人的豪情壮志。男儿何不带吴钩?收取关山五十州。

请君暂上凌烟阁,若个书生万户侯? ——李贺《南园》 拓展阅读①南园:昌谷南园为李贺读书处。②关山五十州:指当时藩镇割据、中央不能掌管的地区。③凌烟阁:在长安。唐太宗贞观十七年画开国功臣二十四人于凌烟阁 问题:诗歌最后两句表现作者什么情感后两句运用反问,请君到凌烟阁上去看看,那些功臣中封过万户侯的,有哪一个是书生呢?抒发了为国出力 、建立功业的豪情壮志 。

参考答案使至塞上 王维 单车欲问边,属国过居延。征蓬出汉塞,归雁入胡天。大漠孤烟直,长河落日圆。萧关逢候骑,都护在燕然。

1.对这首诗字句的解说,不恰当的一项是

A.第一句交代此行的目的,第二句是说附属国直到居延(地名)以外,点明边塞的辽阔,路途的遥远。

B.三、四两句,写眼前景物,并以“蓬”“雁”自比。从景物特征看,作者是秋天出塞的。

C.五、六两句继续写诗人在沙漠中看到的典型景物。“长河”指黄河。

D.最后两句写诗人在边疆的萧关见到了候骑(侦察兵),得知都护正带兵在燕然前线。 并非秋天,而是春天。因为“归胡天”透露出大雁从南往北飞,这是春天的景物特征。 B对这首诗的分析,不恰当的一项是

A“征蓬出汉塞,归雁入胡天”两句即景设喻,说自己像远飞的蓬草一样出临“汉塞”,像“归雁”一样进入“胡天”,这样既写景,又叙事,一语两指,贴切自然,流露了诗人轻松愉悦和急切见到边关将士的心情。

B,边疆沙漠,浩瀚无边,所以用了“大漠”的“大”字:边塞荒凉,景物单调,偶尔出现的一股烟尘格外醒目,因此称做“孤烟”。

C沙漠上没有山峦树木遮挡遮挡,蜿蜒远去的黄河横贯其间,望不到尽头。一个“长”字,既抓住了景物的特征,又准确表达了诗人的感觉。

D.“落日”,本来容易给人以感伤的印象,这里用一“圆”字,却给人以亲切温暖的感受,意境雄浑。 A并非轻松愉快。因为蓬草常用作漂泊无定的喻意。 (04.江苏)阅读下面一首唐代的边塞诗,然后回答问题。

征人怨

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

1)为什么说这是一首边塞诗?结合诗句具体说明。

。

诗句中有金河、玉关、青冢、黄河、黑山等边塞地

名,写征人戍边生活征人怨

岁岁金河复玉关,朝朝马策与刀环。

三春白雪归青冢,万里黄河绕黑山。

2)诗题为“征人怨”,通篇虽无“怨”字,但句句有“怨情”,请作简要赏析。

。

怨年年岁岁频繁调动;怨时时刻刻练兵备战;

怨气候酷寒;怨景色单调。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 老师领进门

- 2 孔子和学生

- 3 父亲的叮嘱

- 古诗诵读《乐游原》《赠花卿》

- 4 餐桌上的大学

- 5 我的第二次生命

- 第二单元

- 6 留住今天的太阳

- 7 特别的作业

- 古诗诵读《暮江吟》《秋夕》

- 8 守信

- 9 “病人”

- 10 和我们一样享受春天

- 第三单元

- 11 手术台就是阵地

- 12 “走”完长征的婴儿

- 13 狼牙山五壮士

- 古诗诵读 《秋夜将晓出篱门迎凉有感(其二)》《从军行(其四)》

- 14 古文二则

- 15 带刺的朋友

- 第四单元

- 16 赵州桥

- 17 五彩池

- 18 美丽的小兴安岭

- 古诗诵读《鸟鸣涧》《采莲曲(其二)》

- 19 观潮

- 20 我躺在波浪上读书

- 第五单元

- 21 武松打虎

- 22 盘古开天地

- 古诗诵读《夏日绝句》《望洞庭》

- 23 跳水

- 24 赤壁之战

- 25 律师林肯

- 第六单元

- 26 家乡的桥

- 27 摇花船

- 28 扬州茶馆

- 古诗诵读 《百忧集行》《浪淘沙(其一)》

- 29 泼水节的怀念

- 30 我骄傲,我是中国人

- 第七单元

- 31 太阳

- 32 空气中的“流浪汉

- 33 大树医生

- 古诗诵读 宿建德江》《墨梅》

- 34 白银仙境的悲哀

- 35 只有一个地球

- 第八单元

- 36 微笑着承受一切

- 37 一枝白玫瑰

- 古诗诵读《独坐敬亭山》《别董大(其一)》

- 38 我和狮子

- 39 鸟的天堂

- 40 马鹿有情

- 作文

- 1 我爱我家

- 2 成长的故事

- 3 我的朋友

- 4 引人入胜的书

- 5 奇妙的梦

- 6 玩得真高兴

- 7 如果我是……

- 8 我的探索

- 9 刮大风了

- 10 我的自述

- 11 我

- 11 我不________

- 13 连续观察日记

- 14 读书笔记一则