湖北省黄冈市浠水县部分学校2024年春七年级入学质量检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄冈市浠水县部分学校2024年春七年级入学质量检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 625.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 08:03:07 | ||

图片预览

文档简介

2024年春湖北省知名中小学教联体联盟七年级入学质量检测

历史试题

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

18.距今5000年左右,长江流域、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。在上述文化遗址中,都出土了精美的玉器,并发现了较大规模的祭坛和神庙。材料反映出中国早期文明 ( )

A.只分布在北方地区 B.呈现多元一体特征

C.体现出了阶级分化 D.领先世界其他地区

19.秦始皇修建了阿房宫和骊山陵等大型工程,为此动员了70余万人,并制定了严苛的法律,光死刑就有10多种;为了筹集费用,迫使农民上缴2/3 的收获物。 由此可知秦朝后来灭亡的原因是 ( )

A.战争频繁,连年对外用兵 B.皇帝荒淫无度,沉迷享乐

C.刑法严酷,徭役赋税沉重 D.宦官外戚专权,朝政黑暗

20.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”这表明汉初统治者要解决的首要问题是 ( )

A.消除秦王朝残余势力 B.恢复和发展社会生产

C.学习秦朝的政治制度 D.解决北方匈奴的侵扰

21.这个王朝刚建立时,百姓极度贫困,将相出行只能坐牛车。但数十年后,人民生活安定,国力有了很大的增强,出现中国历史上第一个治世,它被称为 ( )

A.盘庚迁殷 B.东周建立 C.文景之治 D.光武中兴

22.卫青和霍去病都为汉朝建立了赫赫功勋,他们死后,汉武帝为他们修建了高大的坟墓,以示表彰。他们的“赫赫功勋”是 ( )

A.出使西域 B.平定内乱 C.统一岭南 D.击败匈奴

23.近十几年来,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶器,这些考古发现说明汉代已经开辟了 ( )

A.通往漠北的道路 B.海上丝绸之路

C.通往西域的道路 D.贯通全国道路

24.建武六年,光武帝诏曰:“没有条件设置长官的县,可以进行合并······逐条上奏要求合并的县有四百多个”于是“朝廷减少官吏职位,每十个县只设立一个长官”。对此材料解读正确的是 ( )

A.合并州县且取得了成效 B.光武帝重视“以德化民”

C.光武帝建立了刺史制度 D.社会出现了安定的局面

25.丝绸之路,在以前有许多不同的叫法,例如“瓷器之路”“皮货之路”“彩陶之路”“玉石之路”“青铜之路”等等。史学界的不同叫法从侧面印证了丝绸之路是 ( )

A.物品贸易交流之路 B.使者相互往来之路

C.西方文化学习之路 D.东西陆上交通之路

26.谚语是我国传统文化的组成部分,“小雪到冬至,浇麦正适时”反映了 ( )

A.农历节气指导农耕 B.饮食文化丰富生活

C.祭祀礼仪追思先祖 D.种植技术推陈出新

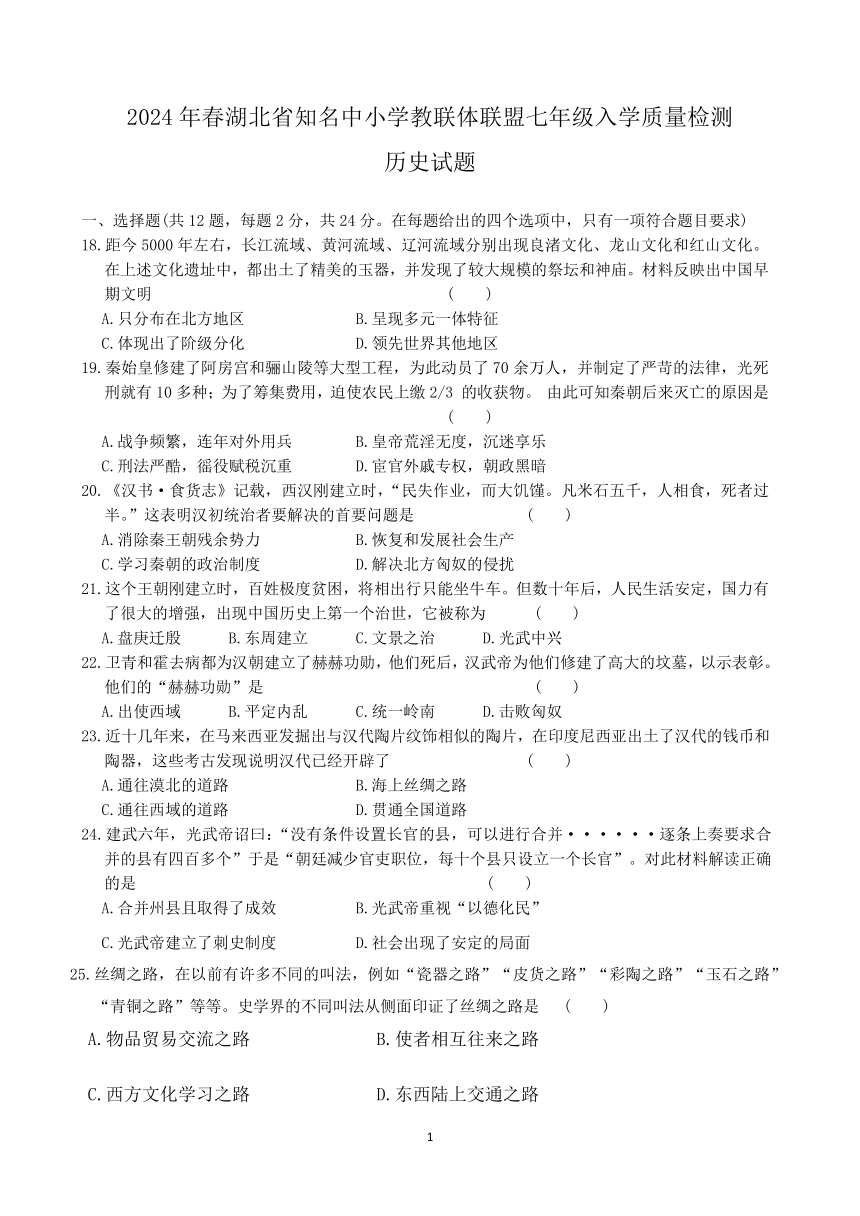

27.历史漫画以幽默夸张的手法再现历史现象或事件,使抽象历史概念更加形象直观。下图漫画内容反映了哪一历史时期的政治特征 ( )

A.西汉 B. 东汉 C.西晋 D.东晋

28.公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来。这体现了 ( )

A.国家实现男女平等 B.地主阶级受到打压

C.改革促进经济发展 D.北方各族融为一体

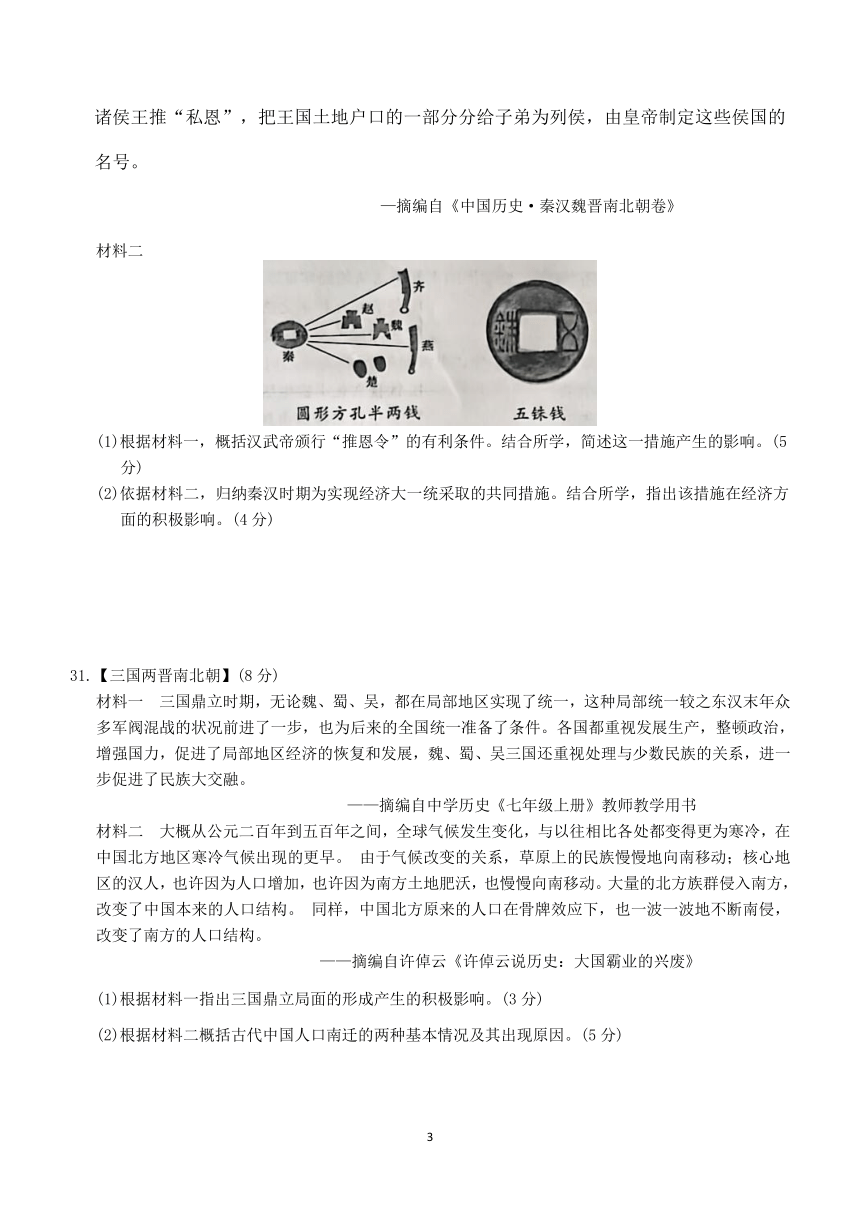

29.下面是汉字“车”演变的历程。据此可知 ( )

A.象形是汉字唯一的造字方法 B.汉字的发展一脉相承

C.汉字的演变趋势由简到繁 D.汉字的传承发生异变

二、非选择题(共4题,共36分)

30.【中央集权制度】(9分)

材料一 汉武帝即位时,西汉社会经过汉初六七十年的休养生息,国家积累了相当充实的财富,具备了调整中央和地方关系的实力。经过汉景帝时对诸侯王叛乱的平定,同姓诸侯王的势力大为削弱。元朔二年,汉武帝采纳了主父偃的建议,下“推恩令”。 允许诸侯王推“私恩”,把王国土地户口的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号。

—摘编自《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

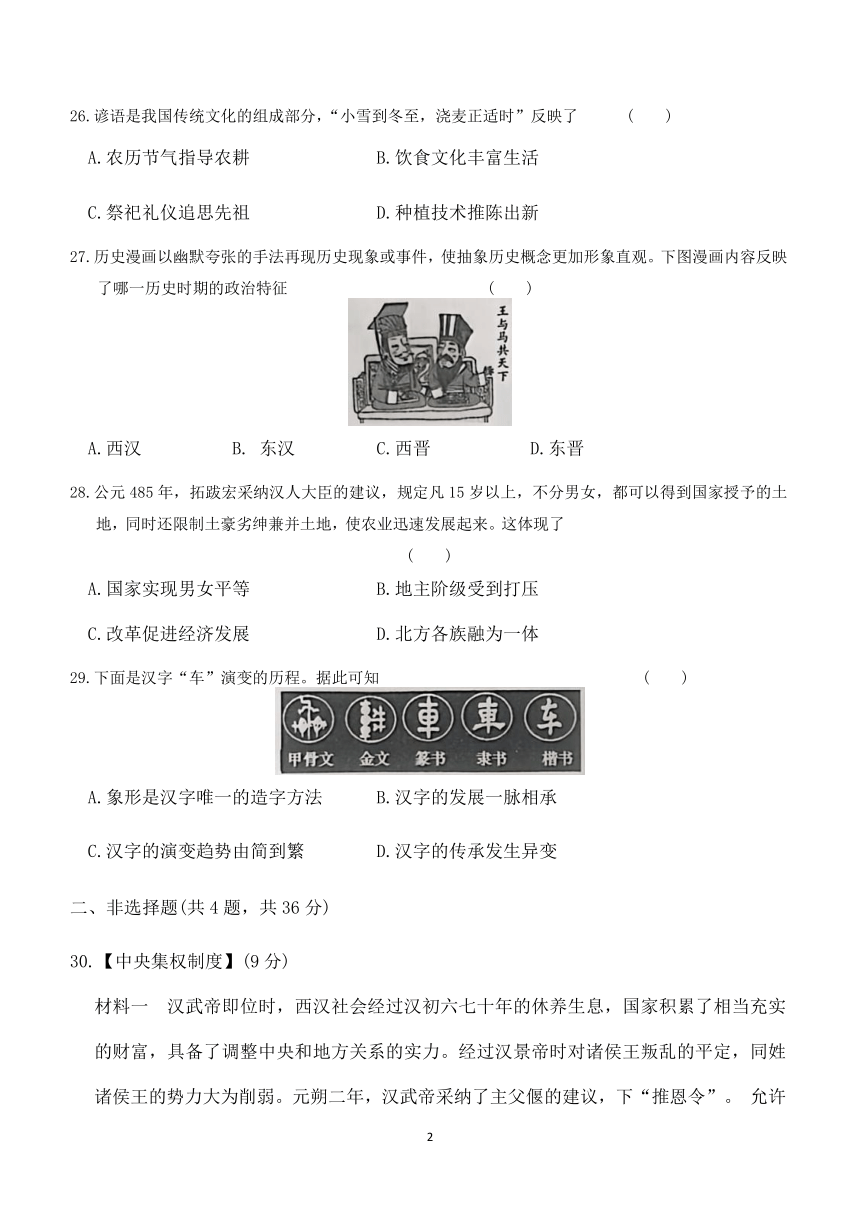

材料二

(1)根据材料一,概括汉武帝颁行“推恩令”的有利条件。结合所学,简述这一措施产生的影响。(5分)

(2)依据材料二,归纳秦汉时期为实现经济大一统采取的共同措施。结合所学,指出该措施在经济方面的积极影响。(4分)

31.【三国两晋南北朝】(8分)

材料一 三国鼎立时期,无论魏、蜀、吴,都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展,魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

——摘编自中学历史《七年级上册》教师教学用书

材料二 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现的更早。 由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构。 同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一指出三国鼎立局面的形成产生的积极影响。(3分)

(2)根据材料二概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其出现原因。(5分)

32.【中国古代经济】(10分)

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。……由于松土工具耒耜的出现和普遍使用,农业生产力得到提高。农业生产力的提高与粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障。

——摘编自卜宪群主编《简明中国历史读本》

材料二 东晋南朝时期,丝织业在南方已较普遍。部分地方的养蚕技术很可观,如永嘉郡有八辈蚕(一年内八次出茧),每年三月至十月出丝。 刘裕灭后秦时,曾南迁长安百工,在建康设立锦署,从此南方织锦就不再限于成都一地。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)根据材料一,指出当时农业生产力得到提高的表现及影响。(4分)

(2)根据材料二,指出东晋南朝时期南方丝织业发展的表现,结合所学知识归纳这一时期江南丝织业得以发展的原因。(6分)

33.【古代科技文化】(9分)

材料 中国古代史上,中华民族以自强不息的伟大精神,传承和发展着中华文明。涌现出一大批杰出的思想家、医学家、科学家、艺术家等,创造出璀璨的科技文化。

请围绕“古代科技文化”,从上述材料中任选一张图片,自拟标题,综合运用材料和中国古代史知识,写一篇历史人物介绍短文(或作品说明)。 (要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2024年春湖北省知名中小学教联体联盟

七年级入学质量检测历史试题参考答案

18.B 19.C 20.B 21.C 22.D 23.B 24.A 25.A 26.A 27.D 28.C 29.B

30.(1)条件:国家积累了相当充实的财富;国家具备了调整中央和地方关系的实力;同姓诸侯王的势力已大为削弱。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

影响:诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。(2分,答出任意一点2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

(2)共同措施:统一货币。(2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

积极影响:有利于加强国家对经济的管理和控制;促进各地经济的交流。(2分,答出任意一点2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

31.(1)积极影响:实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展;进一步促进民族大交融。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

(2)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。(2分)

原因:北方地区寒冷:北方汉人人口增加;南方土地肥沃,气候适宜。(3分,答出任意一点2分,如北方、南方各答一点得3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

32.(1)表现:松土工具耒耜的出现和普遍使用。(2分)影响:为聚落生活的安定提供了保障。(2分)

(2)发展:丝织业在南方比较普遍:南方养蚕技术提高:南方织绵地区增加。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)原因:北人南迁,带去了大量劳动力和技术;江南自然条件优越;江南社会比较安定;南方的统治者重视发展经济。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

33.评分标准

论题 水平等级 论述 结论

观点明确(2分) 3 紧扣论题,运用两个及以上的史实加以论述,能够做到史论结合,逻辑清晰(5分) 合理清晰(2分)

2 能够围绕论题,运用两个史实论述,基本做到史论结合,逻辑基本清晰(3分)

1 史实、论述都不够充分(2分)

空白卷(0分)

答案示例:

题目:杰出的科学家——祖冲之(2分)

正文:祖冲之是我国历史上南北朝时期的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造等方面都有重大成就。在数学领域,祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。在天文学领域,祖冲之对历法进行精细的推算。他创制了当时最先进的历法《大明历》。祖冲之还擅长机械制造,他设计制造出了指南车、水碓磨、千里船等。(5分)

结论:由此可知,祖冲之不仅在我国科技史上,也在世界科技史上享有崇高的地位。(2分)

历史试题

一、选择题(共12题,每题2分,共24分。在每题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求)

18.距今5000年左右,长江流域、黄河流域、辽河流域分别出现良渚文化、龙山文化和红山文化。在上述文化遗址中,都出土了精美的玉器,并发现了较大规模的祭坛和神庙。材料反映出中国早期文明 ( )

A.只分布在北方地区 B.呈现多元一体特征

C.体现出了阶级分化 D.领先世界其他地区

19.秦始皇修建了阿房宫和骊山陵等大型工程,为此动员了70余万人,并制定了严苛的法律,光死刑就有10多种;为了筹集费用,迫使农民上缴2/3 的收获物。 由此可知秦朝后来灭亡的原因是 ( )

A.战争频繁,连年对外用兵 B.皇帝荒淫无度,沉迷享乐

C.刑法严酷,徭役赋税沉重 D.宦官外戚专权,朝政黑暗

20.《汉书·食货志》记载,西汉刚建立时,“民失作业,而大饥馑。凡米石五千,人相食,死者过半。”这表明汉初统治者要解决的首要问题是 ( )

A.消除秦王朝残余势力 B.恢复和发展社会生产

C.学习秦朝的政治制度 D.解决北方匈奴的侵扰

21.这个王朝刚建立时,百姓极度贫困,将相出行只能坐牛车。但数十年后,人民生活安定,国力有了很大的增强,出现中国历史上第一个治世,它被称为 ( )

A.盘庚迁殷 B.东周建立 C.文景之治 D.光武中兴

22.卫青和霍去病都为汉朝建立了赫赫功勋,他们死后,汉武帝为他们修建了高大的坟墓,以示表彰。他们的“赫赫功勋”是 ( )

A.出使西域 B.平定内乱 C.统一岭南 D.击败匈奴

23.近十几年来,在马来西亚发掘出与汉代陶片纹饰相似的陶片,在印度尼西亚出土了汉代的钱币和陶器,这些考古发现说明汉代已经开辟了 ( )

A.通往漠北的道路 B.海上丝绸之路

C.通往西域的道路 D.贯通全国道路

24.建武六年,光武帝诏曰:“没有条件设置长官的县,可以进行合并······逐条上奏要求合并的县有四百多个”于是“朝廷减少官吏职位,每十个县只设立一个长官”。对此材料解读正确的是 ( )

A.合并州县且取得了成效 B.光武帝重视“以德化民”

C.光武帝建立了刺史制度 D.社会出现了安定的局面

25.丝绸之路,在以前有许多不同的叫法,例如“瓷器之路”“皮货之路”“彩陶之路”“玉石之路”“青铜之路”等等。史学界的不同叫法从侧面印证了丝绸之路是 ( )

A.物品贸易交流之路 B.使者相互往来之路

C.西方文化学习之路 D.东西陆上交通之路

26.谚语是我国传统文化的组成部分,“小雪到冬至,浇麦正适时”反映了 ( )

A.农历节气指导农耕 B.饮食文化丰富生活

C.祭祀礼仪追思先祖 D.种植技术推陈出新

27.历史漫画以幽默夸张的手法再现历史现象或事件,使抽象历史概念更加形象直观。下图漫画内容反映了哪一历史时期的政治特征 ( )

A.西汉 B. 东汉 C.西晋 D.东晋

28.公元485年,拓跋宏采纳汉人大臣的建议,规定凡15岁以上,不分男女,都可以得到国家授予的土地,同时还限制土豪劣绅兼并土地,使农业迅速发展起来。这体现了 ( )

A.国家实现男女平等 B.地主阶级受到打压

C.改革促进经济发展 D.北方各族融为一体

29.下面是汉字“车”演变的历程。据此可知 ( )

A.象形是汉字唯一的造字方法 B.汉字的发展一脉相承

C.汉字的演变趋势由简到繁 D.汉字的传承发生异变

二、非选择题(共4题,共36分)

30.【中央集权制度】(9分)

材料一 汉武帝即位时,西汉社会经过汉初六七十年的休养生息,国家积累了相当充实的财富,具备了调整中央和地方关系的实力。经过汉景帝时对诸侯王叛乱的平定,同姓诸侯王的势力大为削弱。元朔二年,汉武帝采纳了主父偃的建议,下“推恩令”。 允许诸侯王推“私恩”,把王国土地户口的一部分分给子弟为列侯,由皇帝制定这些侯国的名号。

—摘编自《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

材料二

(1)根据材料一,概括汉武帝颁行“推恩令”的有利条件。结合所学,简述这一措施产生的影响。(5分)

(2)依据材料二,归纳秦汉时期为实现经济大一统采取的共同措施。结合所学,指出该措施在经济方面的积极影响。(4分)

31.【三国两晋南北朝】(8分)

材料一 三国鼎立时期,无论魏、蜀、吴,都在局部地区实现了统一,这种局部统一较之东汉末年众多军阀混战的状况前进了一步,也为后来的全国统一准备了条件。各国都重视发展生产,整顿政治,增强国力,促进了局部地区经济的恢复和发展,魏、蜀、吴三国还重视处理与少数民族的关系,进一步促进了民族大交融。

——摘编自中学历史《七年级上册》教师教学用书

材料二 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现的更早。 由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构。 同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许倬云说历史:大国霸业的兴废》

(1)根据材料一指出三国鼎立局面的形成产生的积极影响。(3分)

(2)根据材料二概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其出现原因。(5分)

32.【中国古代经济】(10分)

材料一 七八千年前,中国北方和南方的农业与农耕聚落都有了很大发展。……由于松土工具耒耜的出现和普遍使用,农业生产力得到提高。农业生产力的提高与粮食的储备,为聚落生活的安定提供了保障。

——摘编自卜宪群主编《简明中国历史读本》

材料二 东晋南朝时期,丝织业在南方已较普遍。部分地方的养蚕技术很可观,如永嘉郡有八辈蚕(一年内八次出茧),每年三月至十月出丝。 刘裕灭后秦时,曾南迁长安百工,在建康设立锦署,从此南方织锦就不再限于成都一地。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)根据材料一,指出当时农业生产力得到提高的表现及影响。(4分)

(2)根据材料二,指出东晋南朝时期南方丝织业发展的表现,结合所学知识归纳这一时期江南丝织业得以发展的原因。(6分)

33.【古代科技文化】(9分)

材料 中国古代史上,中华民族以自强不息的伟大精神,传承和发展着中华文明。涌现出一大批杰出的思想家、医学家、科学家、艺术家等,创造出璀璨的科技文化。

请围绕“古代科技文化”,从上述材料中任选一张图片,自拟标题,综合运用材料和中国古代史知识,写一篇历史人物介绍短文(或作品说明)。 (要求:观点明确,史论结合,表述成文)

2024年春湖北省知名中小学教联体联盟

七年级入学质量检测历史试题参考答案

18.B 19.C 20.B 21.C 22.D 23.B 24.A 25.A 26.A 27.D 28.C 29.B

30.(1)条件:国家积累了相当充实的财富;国家具备了调整中央和地方关系的实力;同姓诸侯王的势力已大为削弱。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

影响:诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。(2分,答出任意一点2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

(2)共同措施:统一货币。(2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

积极影响:有利于加强国家对经济的管理和控制;促进各地经济的交流。(2分,答出任意一点2分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

31.(1)积极影响:实现了局部统一,为后来的全国统一准备了条件;促进了局部地区经济的恢复和发展;进一步促进民族大交融。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

(2)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。(2分)

原因:北方地区寒冷:北方汉人人口增加;南方土地肥沃,气候适宜。(3分,答出任意一点2分,如北方、南方各答一点得3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

32.(1)表现:松土工具耒耜的出现和普遍使用。(2分)影响:为聚落生活的安定提供了保障。(2分)

(2)发展:丝织业在南方比较普遍:南方养蚕技术提高:南方织绵地区增加。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)原因:北人南迁,带去了大量劳动力和技术;江南自然条件优越;江南社会比较安定;南方的统治者重视发展经济。(3分,答出任意一点2分,两点3分。有其他表述,能言之成理,持之有据可同等给分)

33.评分标准

论题 水平等级 论述 结论

观点明确(2分) 3 紧扣论题,运用两个及以上的史实加以论述,能够做到史论结合,逻辑清晰(5分) 合理清晰(2分)

2 能够围绕论题,运用两个史实论述,基本做到史论结合,逻辑基本清晰(3分)

1 史实、论述都不够充分(2分)

空白卷(0分)

答案示例:

题目:杰出的科学家——祖冲之(2分)

正文:祖冲之是我国历史上南北朝时期的一位杰出科学家,他在数学、天文历法和机械制造等方面都有重大成就。在数学领域,祖冲之把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,这项成果领先世界近千年。在天文学领域,祖冲之对历法进行精细的推算。他创制了当时最先进的历法《大明历》。祖冲之还擅长机械制造,他设计制造出了指南车、水碓磨、千里船等。(5分)

结论:由此可知,祖冲之不仅在我国科技史上,也在世界科技史上享有崇高的地位。(2分)

同课章节目录