2024河北历史中考备考重难专题:中国近代史板块练习(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024河北历史中考备考重难专题:中国近代史板块练习(含答案) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 70.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 09:05:05 | ||

图片预览

文档简介

2024河北历史中考备考重难专题:中国近代史板块练习

考点1:《南京条约》

1.割取香港岛和开放商埠使西方人在封建主义中国筑成几个资本主义的界地,虽然这意味着中国主权的丧失,但也由此打开了若干窗口,使近代向西方追求真理的先进知识分子中不少人从这里获得传统之外世界的第一个直观印象……由直观而生羡慕,由羡慕而生比较,由比较而生追求,进而才有改革的思潮和实践。由此可见,《南京条约》( )

A. 推动了晚清政府产生近代国家意识

B. 开创的赔款恶例激化了阶级矛盾

C. 客观上推动中国人向西方学习探索

D. 给中华民族带来深重的全面灾难

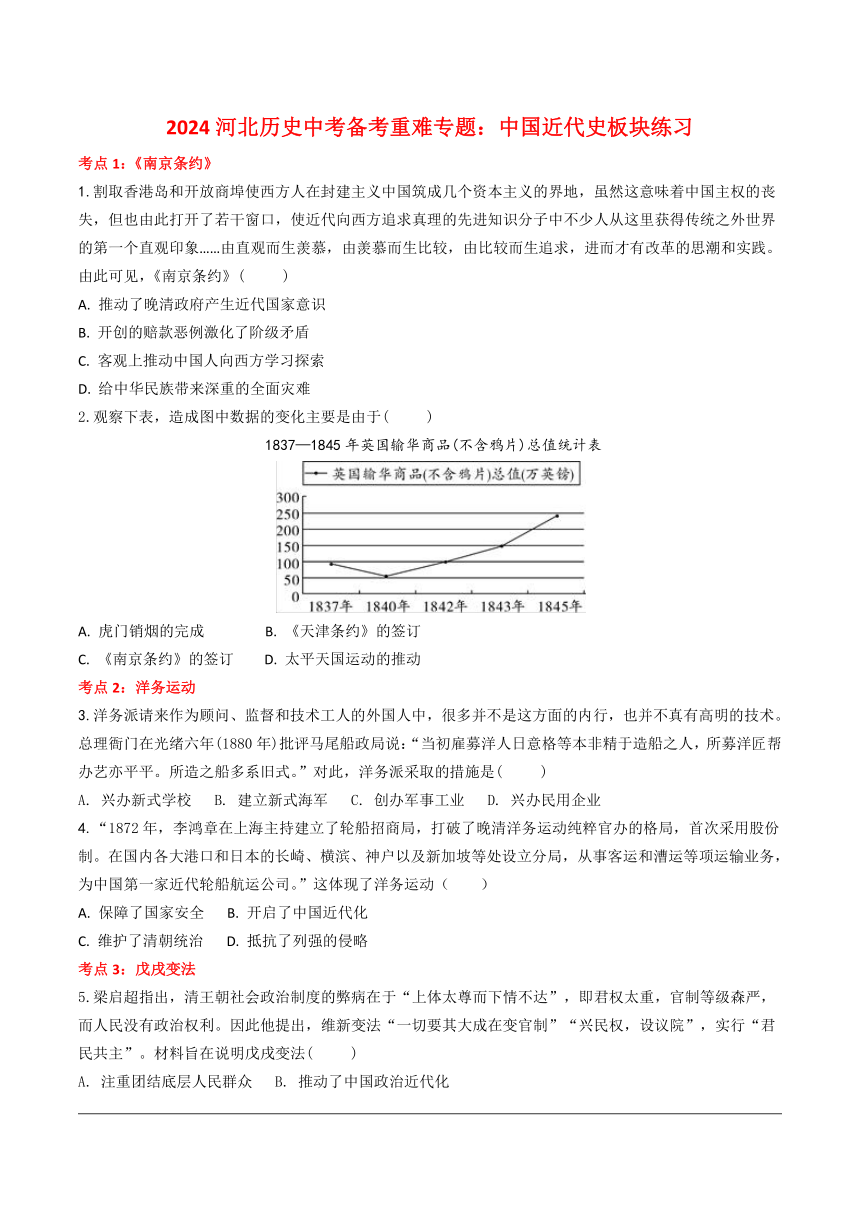

2.观察下表,造成图中数据的变化主要是由于( )

1837—1845年英国输华商品(不含鸦片)总值统计表

A. 虎门销烟的完成 B. 《天津条约》的签订

C. 《南京条约》的签订 D. 太平天国运动的推动

考点2:洋务运动

3.洋务派请来作为顾问、监督和技术工人的外国人中,很多并不是这方面的内行,也并不真有高明的技术。总理衙门在光绪六年(1880年)批评马尾船政局说:“当初雇募洋人日意格等本非精于造船之人,所募洋匠帮办艺亦平平。所造之船多系旧式。”对此,洋务派采取的措施是( )

A. 兴办新式学校 B. 建立新式海军 C. 创办军事工业 D. 兴办民用企业

4.“1872年,李鸿章在上海主持建立了轮船招商局,打破了晚清洋务运动纯粹官办的格局,首次采用股份制。在国内各大港口和日本的长崎、横滨、神户以及新加坡等处设立分局,从事客运和漕运等项运输业务,为中国第一家近代轮船航运公司。”这体现了洋务运动( )

A. 保障了国家安全 B. 开启了中国近代化

C. 维护了清朝统治 D. 抵抗了列强的侵略

考点3:戊戌变法

5.梁启超指出,清王朝社会政治制度的弊病在于“上体太尊而下情不达”,即君权太重,官制等级森严,而人民没有政治权利。因此他提出,维新变法“一切要其大成在变官制”“兴民权,设议院”,实行“君民共主”。材料旨在说明戊戌变法( )

A. 注重团结底层人民群众 B. 推动了中国政治近代化

C. 消除了封建礼教的危害 D. 挽救了中华民族的危亡

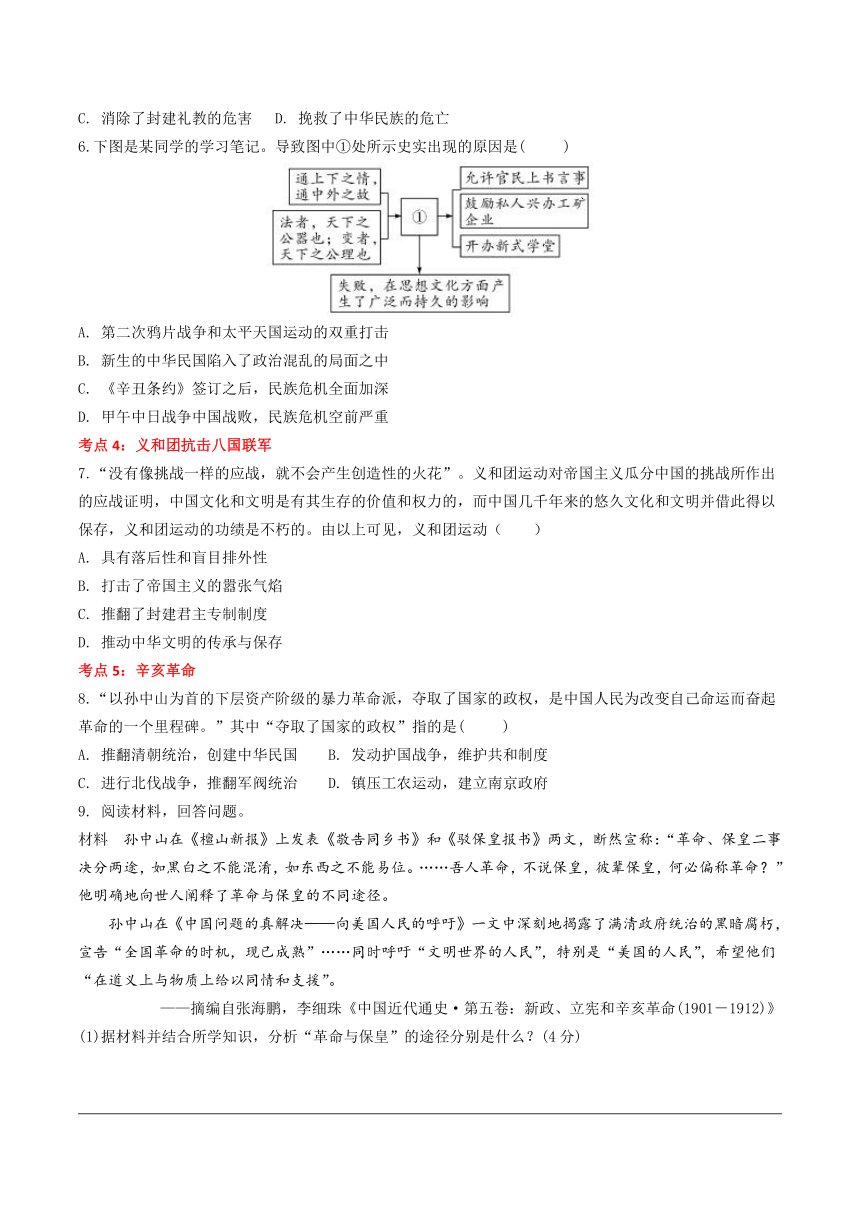

6.下图是某同学的学习笔记。导致图中①处所示史实出现的原因是( )

A. 第二次鸦片战争和太平天国运动的双重打击

B. 新生的中华民国陷入了政治混乱的局面之中

C. 《辛丑条约》签订之后,民族危机全面加深

D. 甲午中日战争中国战败,民族危机空前严重

考点4:义和团抗击八国联军

7.“没有像挑战一样的应战,就不会产生创造性的火花”。义和团运动对帝国主义瓜分中国的挑战所作出的应战证明,中国文化和文明是有其生存的价值和权力的,而中国几千年来的悠久文化和文明并借此得以保存,义和团运动的功绩是不朽的。由以上可见,义和团运动( )

A. 具有落后性和盲目排外性

B. 打击了帝国主义的嚣张气焰

C. 推翻了封建君主专制制度

D. 推动中华文明的传承与保存

考点5:辛亥革命

8.“以孙中山为首的下层资产阶级的暴力革命派,夺取了国家的政权,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个里程碑。”其中“夺取了国家的政权”指的是( )

A. 推翻清朝统治,创建中华民国 B. 发动护国战争,维护共和制度

C. 进行北伐战争,推翻军阀统治 D. 镇压工农运动,建立南京政府

9. 阅读材料,回答问题。

材料 孙中山在《檀山新报》上发表《敬告同乡书》和《驳保皇报书》两文,断然宣称:“革命、保皇二事决分两途,如黑白之不能混淆,如东西之不能易位。……吾人革命,不说保皇,彼辈保皇,何必偏称革命?”他明确地向世人阐释了革命与保皇的不同途径。

孙中山在《中国问题的真解决——向美国人民的呼吁》一文中深刻地揭露了满清政府统治的黑暗腐朽,宣告“全国革命的时机,现已成熟”……同时呼吁“文明世界的人民”,特别是“美国的人民”,希望他们“在道义上与物质上给以同情和支援”。

——摘编自张海鹏,李细珠《中国近代通史·第五卷:新政、立宪和辛亥革命(1901-1912)》

(1)据材料并结合所学知识,分析“革命与保皇”的途径分别是什么?(4分)

(2)结合所学知识,概括材料中的“全国革命的时机,现已成熟”的阶级条件。(2分)

(3)据上述材料和问题,概括“革命”“保皇”进行的变革体现的共同目标。(3分)

考点6:五四运动

10.“五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人、商人、教师、市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。”材料表明五四运动取得初步胜利的原因在于( )

A. 采取武装斗争的方式 B.社会各界形成斗争合力

C. 中国共产党正确领导 D.中国人民开始觉醒起来

11.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 “五四运动的历史意义首先就在他是近廿年来中国民族解放运动的伟大开端,他是目前神圣的抗日自卫战争之直接的序幕”。纪念“五四”我们应该继承这个光荣的反对日寇的“革命传统”,“踏着先驱的史跡,继续猛进,而贯彻地完成他们所开端了的民族解放的历史使命”。

——据1938年《新华日报<纪念五四>》

(1)根据材料一,概括抗战时期我国对五四运动的定位,并分析该定位的意图。(4分)

材料二 新中国成立后,百业待兴,纪念五四运动主要就是鼓励青年发扬爱国主义传统,更加勇敢地走在建设新中国的最前沿。比如,1959年4月2日,《人民日报》发表共青团中央《纪念五四运动四十周年宣传提纲》,号召青年继承和发扬五四运动的精神,满怀热情地投身到建设社会主义的伟大行列中去。

——据《百年来中国共产党对青年的期许与引领——以“五四”纪念为分析对象》

(2)根据材料一、二,指出五四纪念的内涵发生了什么变化,简析回顾、纪念五四运动有何意义?(6分)

考点7:九一八事变

12.1927年,日本内阁召开“东方会议”,提出先夺“满蒙”,后取整个中国、进而吞并亚洲、称霸世界的侵略政策。1931年9月18日夜,日本关东军发动震惊中外的九一八事变。这说明( )

A. 日本对中国的侵略蓄谋已久

B. 1927年是中国抗日战争的开端

C. 中日之间的战争已全面爆发

D. 日本加速侵华是受经济危机波及

13.武汉会战期间,全中国同仇敌忾,郭沫若高呼“整个武汉沸腾起来了,也带动全国沸腾起来”!战役结束后,蒋介石号召全国:“一时之进退变化,决不能动摇我国抗战之决心”,要“更哀戚、更坚忍、更踏实、更刻苦、更勇猛奋进”。这说明武汉会战( )

A. 标志着全民族抗战由此开始

B. 使抗日战争从此进入相持阶段

C. 粉碎了日军占领武汉的图谋

D. 进一步坚定了人民的抗战意志

14.1938年6月某论著说;“日本的长处是其战争力量之强,而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性,在其人力、物力之不足,在其国际形势之寡助。……中国的短处是战争力量之弱,而其长处则在其战争本质的进步性和正义性,在其是一个大国家,在其国际形势之多助。”这一论述( )

A. 反映出当时抗战以进入战略相持阶段

B. 提出了建立抗日民族统一战线的纲领

C. 科学预见到了抗战的艰巨性和持久性

D. 折射出中国共产党是抗战的中流砥柱

考点8:三大战役

15.据统计,在解放战争的三大战役之中,支前民工高达880余万人次,出动大小车辆141万辆,担架36万余副,牲畜260余万头,粮食4.25亿公斤……材料充分表明( )

A. 三大战役加速了战争胜利的进程

B. 土地改革是战争胜利的根本原因

C. 正确作战方针指挥战争取得胜利

D. 人民群众支援推动战争走向胜利

参考答案

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】D

7.【答案】B

8.【答案】A

9.(1)【答案】革命:通过武装革命建立资产阶级民主共和国。(评分说明:意思相近即可,2分)保皇:通过资产阶级改良建立君主立宪政体。(评分说明:意思相近即可,2分)

(2)【答案】阶级条件:民族资产阶级力量壮大。(评分说明:意思相近即可,2分)

(3)【答案】共同目标:救亡图存。(评分说明:意思相近即可,3分)

10.【答案】B

11.(1)【答案】定位:一场反对日本帝国主义的民族解放运动。(2分)意图:激发民众的抗战热情。(2分)

(2)【答案】变化:由“民族解放”到“社会主义建设”。(4分)意义:有利于传承革命精神、弘扬红色文化;为民族复兴凝心聚力等。(2分,言之成理亦可)

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】D

考点1:《南京条约》

1.割取香港岛和开放商埠使西方人在封建主义中国筑成几个资本主义的界地,虽然这意味着中国主权的丧失,但也由此打开了若干窗口,使近代向西方追求真理的先进知识分子中不少人从这里获得传统之外世界的第一个直观印象……由直观而生羡慕,由羡慕而生比较,由比较而生追求,进而才有改革的思潮和实践。由此可见,《南京条约》( )

A. 推动了晚清政府产生近代国家意识

B. 开创的赔款恶例激化了阶级矛盾

C. 客观上推动中国人向西方学习探索

D. 给中华民族带来深重的全面灾难

2.观察下表,造成图中数据的变化主要是由于( )

1837—1845年英国输华商品(不含鸦片)总值统计表

A. 虎门销烟的完成 B. 《天津条约》的签订

C. 《南京条约》的签订 D. 太平天国运动的推动

考点2:洋务运动

3.洋务派请来作为顾问、监督和技术工人的外国人中,很多并不是这方面的内行,也并不真有高明的技术。总理衙门在光绪六年(1880年)批评马尾船政局说:“当初雇募洋人日意格等本非精于造船之人,所募洋匠帮办艺亦平平。所造之船多系旧式。”对此,洋务派采取的措施是( )

A. 兴办新式学校 B. 建立新式海军 C. 创办军事工业 D. 兴办民用企业

4.“1872年,李鸿章在上海主持建立了轮船招商局,打破了晚清洋务运动纯粹官办的格局,首次采用股份制。在国内各大港口和日本的长崎、横滨、神户以及新加坡等处设立分局,从事客运和漕运等项运输业务,为中国第一家近代轮船航运公司。”这体现了洋务运动( )

A. 保障了国家安全 B. 开启了中国近代化

C. 维护了清朝统治 D. 抵抗了列强的侵略

考点3:戊戌变法

5.梁启超指出,清王朝社会政治制度的弊病在于“上体太尊而下情不达”,即君权太重,官制等级森严,而人民没有政治权利。因此他提出,维新变法“一切要其大成在变官制”“兴民权,设议院”,实行“君民共主”。材料旨在说明戊戌变法( )

A. 注重团结底层人民群众 B. 推动了中国政治近代化

C. 消除了封建礼教的危害 D. 挽救了中华民族的危亡

6.下图是某同学的学习笔记。导致图中①处所示史实出现的原因是( )

A. 第二次鸦片战争和太平天国运动的双重打击

B. 新生的中华民国陷入了政治混乱的局面之中

C. 《辛丑条约》签订之后,民族危机全面加深

D. 甲午中日战争中国战败,民族危机空前严重

考点4:义和团抗击八国联军

7.“没有像挑战一样的应战,就不会产生创造性的火花”。义和团运动对帝国主义瓜分中国的挑战所作出的应战证明,中国文化和文明是有其生存的价值和权力的,而中国几千年来的悠久文化和文明并借此得以保存,义和团运动的功绩是不朽的。由以上可见,义和团运动( )

A. 具有落后性和盲目排外性

B. 打击了帝国主义的嚣张气焰

C. 推翻了封建君主专制制度

D. 推动中华文明的传承与保存

考点5:辛亥革命

8.“以孙中山为首的下层资产阶级的暴力革命派,夺取了国家的政权,是中国人民为改变自己命运而奋起革命的一个里程碑。”其中“夺取了国家的政权”指的是( )

A. 推翻清朝统治,创建中华民国 B. 发动护国战争,维护共和制度

C. 进行北伐战争,推翻军阀统治 D. 镇压工农运动,建立南京政府

9. 阅读材料,回答问题。

材料 孙中山在《檀山新报》上发表《敬告同乡书》和《驳保皇报书》两文,断然宣称:“革命、保皇二事决分两途,如黑白之不能混淆,如东西之不能易位。……吾人革命,不说保皇,彼辈保皇,何必偏称革命?”他明确地向世人阐释了革命与保皇的不同途径。

孙中山在《中国问题的真解决——向美国人民的呼吁》一文中深刻地揭露了满清政府统治的黑暗腐朽,宣告“全国革命的时机,现已成熟”……同时呼吁“文明世界的人民”,特别是“美国的人民”,希望他们“在道义上与物质上给以同情和支援”。

——摘编自张海鹏,李细珠《中国近代通史·第五卷:新政、立宪和辛亥革命(1901-1912)》

(1)据材料并结合所学知识,分析“革命与保皇”的途径分别是什么?(4分)

(2)结合所学知识,概括材料中的“全国革命的时机,现已成熟”的阶级条件。(2分)

(3)据上述材料和问题,概括“革命”“保皇”进行的变革体现的共同目标。(3分)

考点6:五四运动

10.“五四运动不仅有青年学生的参与,广大工人、商人、教师、市民都积极主动地参与其中,相互呼应,取得了运动的初步胜利。”材料表明五四运动取得初步胜利的原因在于( )

A. 采取武装斗争的方式 B.社会各界形成斗争合力

C. 中国共产党正确领导 D.中国人民开始觉醒起来

11.阅读材料,完成下列要求。(10分)

材料一 “五四运动的历史意义首先就在他是近廿年来中国民族解放运动的伟大开端,他是目前神圣的抗日自卫战争之直接的序幕”。纪念“五四”我们应该继承这个光荣的反对日寇的“革命传统”,“踏着先驱的史跡,继续猛进,而贯彻地完成他们所开端了的民族解放的历史使命”。

——据1938年《新华日报<纪念五四>》

(1)根据材料一,概括抗战时期我国对五四运动的定位,并分析该定位的意图。(4分)

材料二 新中国成立后,百业待兴,纪念五四运动主要就是鼓励青年发扬爱国主义传统,更加勇敢地走在建设新中国的最前沿。比如,1959年4月2日,《人民日报》发表共青团中央《纪念五四运动四十周年宣传提纲》,号召青年继承和发扬五四运动的精神,满怀热情地投身到建设社会主义的伟大行列中去。

——据《百年来中国共产党对青年的期许与引领——以“五四”纪念为分析对象》

(2)根据材料一、二,指出五四纪念的内涵发生了什么变化,简析回顾、纪念五四运动有何意义?(6分)

考点7:九一八事变

12.1927年,日本内阁召开“东方会议”,提出先夺“满蒙”,后取整个中国、进而吞并亚洲、称霸世界的侵略政策。1931年9月18日夜,日本关东军发动震惊中外的九一八事变。这说明( )

A. 日本对中国的侵略蓄谋已久

B. 1927年是中国抗日战争的开端

C. 中日之间的战争已全面爆发

D. 日本加速侵华是受经济危机波及

13.武汉会战期间,全中国同仇敌忾,郭沫若高呼“整个武汉沸腾起来了,也带动全国沸腾起来”!战役结束后,蒋介石号召全国:“一时之进退变化,决不能动摇我国抗战之决心”,要“更哀戚、更坚忍、更踏实、更刻苦、更勇猛奋进”。这说明武汉会战( )

A. 标志着全民族抗战由此开始

B. 使抗日战争从此进入相持阶段

C. 粉碎了日军占领武汉的图谋

D. 进一步坚定了人民的抗战意志

14.1938年6月某论著说;“日本的长处是其战争力量之强,而其短处则在其战争本质的退步性、野蛮性,在其人力、物力之不足,在其国际形势之寡助。……中国的短处是战争力量之弱,而其长处则在其战争本质的进步性和正义性,在其是一个大国家,在其国际形势之多助。”这一论述( )

A. 反映出当时抗战以进入战略相持阶段

B. 提出了建立抗日民族统一战线的纲领

C. 科学预见到了抗战的艰巨性和持久性

D. 折射出中国共产党是抗战的中流砥柱

考点8:三大战役

15.据统计,在解放战争的三大战役之中,支前民工高达880余万人次,出动大小车辆141万辆,担架36万余副,牲畜260余万头,粮食4.25亿公斤……材料充分表明( )

A. 三大战役加速了战争胜利的进程

B. 土地改革是战争胜利的根本原因

C. 正确作战方针指挥战争取得胜利

D. 人民群众支援推动战争走向胜利

参考答案

1.【答案】C

2.【答案】C

3.【答案】A

4.【答案】B

5.【答案】B

6.【答案】D

7.【答案】B

8.【答案】A

9.(1)【答案】革命:通过武装革命建立资产阶级民主共和国。(评分说明:意思相近即可,2分)保皇:通过资产阶级改良建立君主立宪政体。(评分说明:意思相近即可,2分)

(2)【答案】阶级条件:民族资产阶级力量壮大。(评分说明:意思相近即可,2分)

(3)【答案】共同目标:救亡图存。(评分说明:意思相近即可,3分)

10.【答案】B

11.(1)【答案】定位:一场反对日本帝国主义的民族解放运动。(2分)意图:激发民众的抗战热情。(2分)

(2)【答案】变化:由“民族解放”到“社会主义建设”。(4分)意义:有利于传承革命精神、弘扬红色文化;为民族复兴凝心聚力等。(2分,言之成理亦可)

12.【答案】A

13.【答案】D

14.【答案】C

15.【答案】D

同课章节目录