第12课 宋元时期的都市和文化-七年级下册历史背记要点与三年真题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第12课 宋元时期的都市和文化-七年级下册历史背记要点与三年真题(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 10:34:48 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史背记要点与三年真题

第12课 宋元时期的都市和文化

【新课标】

新课标·通过了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流,认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位。

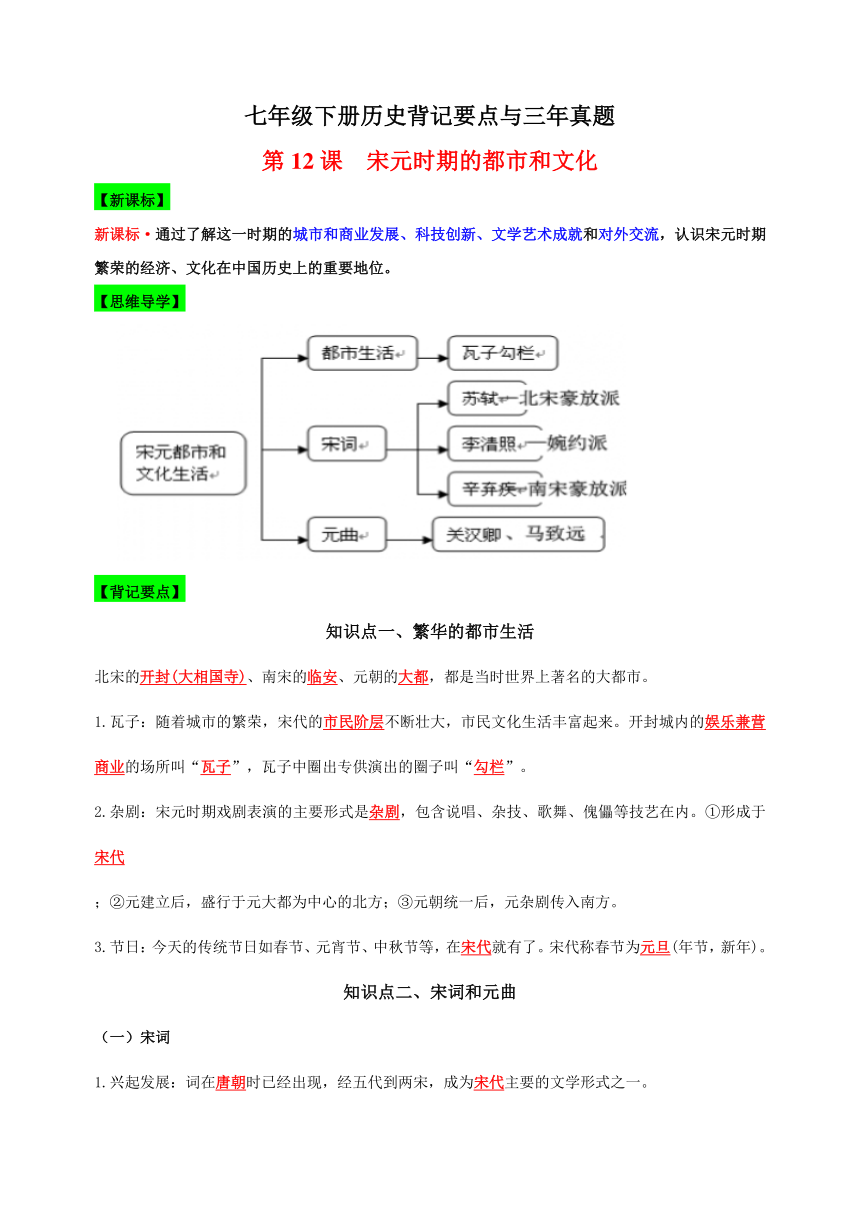

【思维导学】

【背记要点】

知识点一、繁华的都市生活

北宋的开封(大相国寺)、南宋的临安、元朝的大都,都是当时世界上著名的大都市。

1.瓦子:随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活丰富起来。开封城内的娱乐兼营商业的场所叫“瓦子”,瓦子中圈出专供演出的圈子叫“勾栏”。

2.杂剧:宋元时期戏剧表演的主要形式是杂剧,包含说唱、杂技、歌舞、傀儡等技艺在内。①形成于宋代

;②元建立后,盛行于元大都为中心的北方;③元朝统一后,元杂剧传入南方。

3.节日:今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代就有了。宋代称春节为元旦(年节,新年)。

知识点二、宋词和元曲

(1)宋词

1.兴起发展:词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,成为宋代主要的文学形式之一。

2.定义和特点:词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,即词牌,如《念奴娇》《满江红》《蝶恋花》等。

3.内容:开始多描写女性伤离怨别的心境或花前月下的景色,到宋代变化较大,风格多样,内容广泛。

苏轼:北宋文学家,①改进了词的创作,②扩大了词的境界,③提高了词的格调。词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。

李清照:两宋时期女词人,词风委婉、细腻、清秀。以北宋灭亡为界,前期描写真挚的夫妇情感,后期反映战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

辛弃疾:南宋人,词风豪放,具有报国情怀,①使词境变得更为雄奇阔大,②抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心,进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位。

(二)、元曲

组成:包括散曲、杂剧和南戏等。把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。

关汉卿:金末元初,元代最优秀的杂剧作家,代表作是悲剧《窦娥冤》。

元曲四大家:关汉卿、马致远、郑光祖、白朴,在明代以后被誉为“元曲四大家”(王实甫与之齐名)。

知识点三、司马光和《资治通鉴》

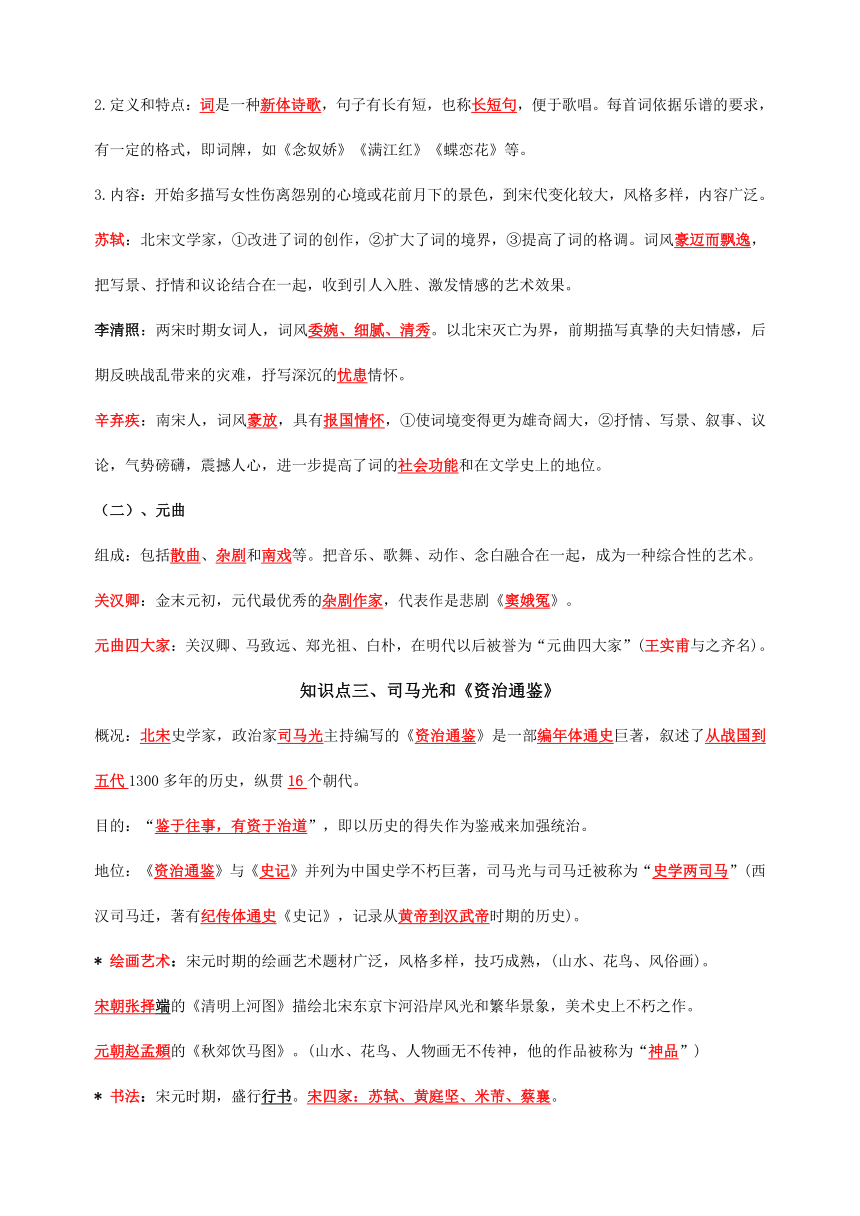

概况:北宋史学家,政治家司马光主持编写的《资治通鉴》是一部编年体通史巨著,叙述了从战国到五代1300多年的历史,纵贯16个朝代。

目的:“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

地位:《资治通鉴》与《史记》并列为中国史学不朽巨著,司马光与司马迁被称为“史学两司马”(西汉司马迁,著有纪传体通史《史记》,记录从黄帝到汉武帝时期的历史)。

* 绘画艺术:宋元时期的绘画艺术题材广泛,风格多样,技巧成熟,(山水、花鸟、风俗画)。

宋朝张择端的《清明上河图》描绘北宋东京卞河沿岸风光和繁华景象,美术史上不朽之作。

元朝赵孟頫的《秋郊饮马图》。(山水、花鸟、人物画无不传神,他的作品被称为“神品”)

* 书法:宋元时期,盛行行书。宋四家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

元代书法家是赵孟頫(劲秀雄健,功力深厚)。

【易错易混】

1.宋元时期的文学艺术的发展的根本原因是商品经济的发展壮大了市民阶层,人们对精神文化的需求增加;

2.豪放派词人代表:苏轼与辛弃疾;婉约派词人代表:李清照。

【历史解释】

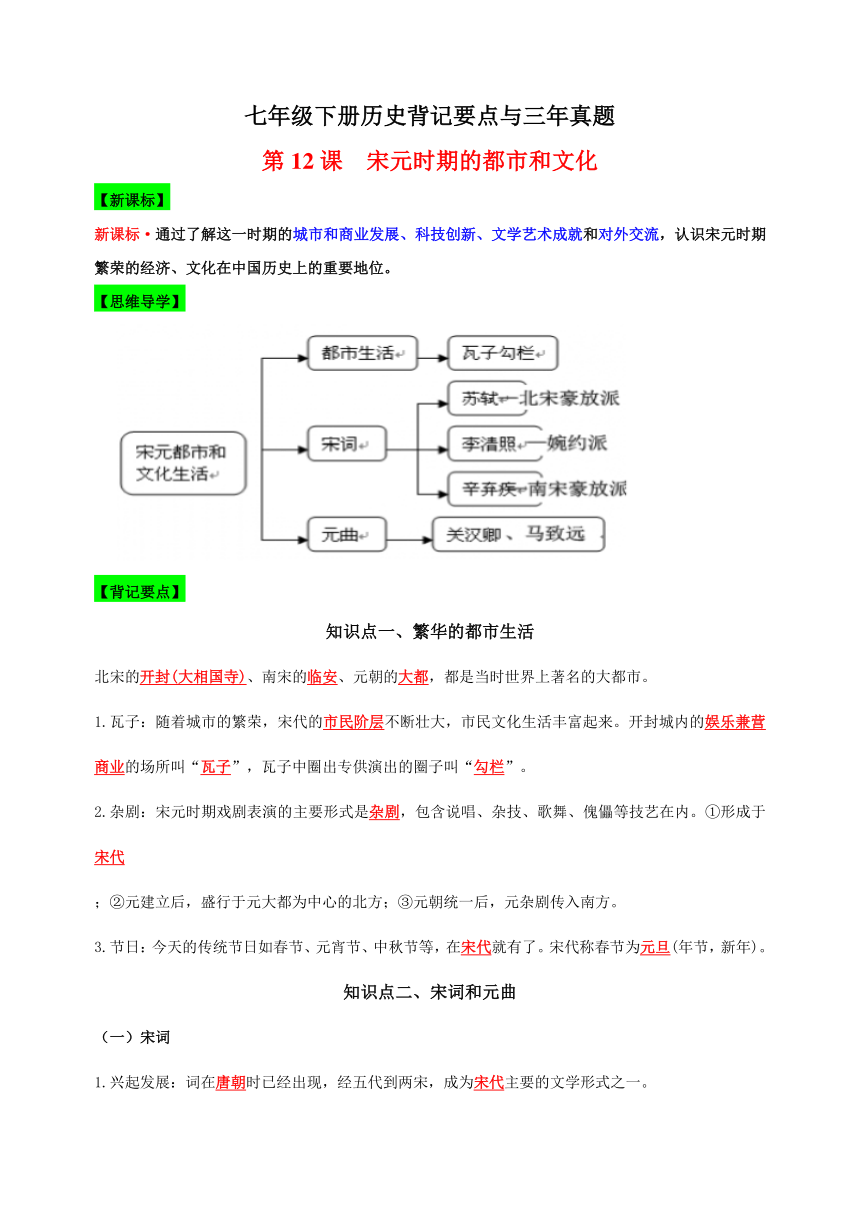

1.我们如何看待瓦子?

提示:(1)从起源上看,瓦子的产生,是宋代城市繁荣、商业发展、市民阶层不断壮大的结果。

(2)从内容上看,瓦子里的活动既有物质生活方面的,又有精神生活方面的。

(3)从趋势上看,宋代市民文化生活的趋势:商业化(以营利为目的,有专门以此为生的艺人)、通俗化(内容接近百姓生活)、大众化(市民参与的普及性)。

2.宋元时期市民文化繁荣与都市经济发展之间的关系

(1)两宋时期,社会经济进一步发展,城市商业贸易繁荣,为丰富多彩的市民文化娱乐活动的出现提供了物质基础。

(2)宋元时期,随着城市的进一步发展,市民阶层壮大,社会需要丰富多彩的文化娱乐活动,以满足市民的社会文化需求。【历史对比】

《史记》是纪传体通史,《资治通鉴》是编年体通史。《史记》与《资治通鉴》被称为“史学双璧”。

【三年真题】

(一)、2022年中考真题

1. “醉里挑灯看剑,梦回吹角连营…了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”该词风格豪放,充满爱国热情以及壮志难酬的悲愤。其作者是( )

A.苏轼 B.司马光 C.辛弃疾 D.李清照

2.宋朝时,春节、元宵节、中秋节等传统节日日益受到人们的重视。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。这反映了( )

A.中华传统文化的传承 B.君主专制统治的日益强化

C.宋朝市民文化的衰落 D.儒家思想正统地位的动摇

3.假如你是《清明上河图》所描绘场景中的一位市民,你向能做的事情是( )

A. 欣赏蹴鞠表演B. 观看京剧演出C. 购买《红楼梦》D. 品尝烤红薯

4.宋代民间编印出售图书的书坊,往往将说书人的底本作为话本出版。这促成了小说的发展和民间文化的普及。据此可知,当时( )

A. 书坊是文化传播的管理机构 B. 木活字印刷已普遍使用

C. 商业行为助推市民文化发展 D. 小说成为主要文学形式

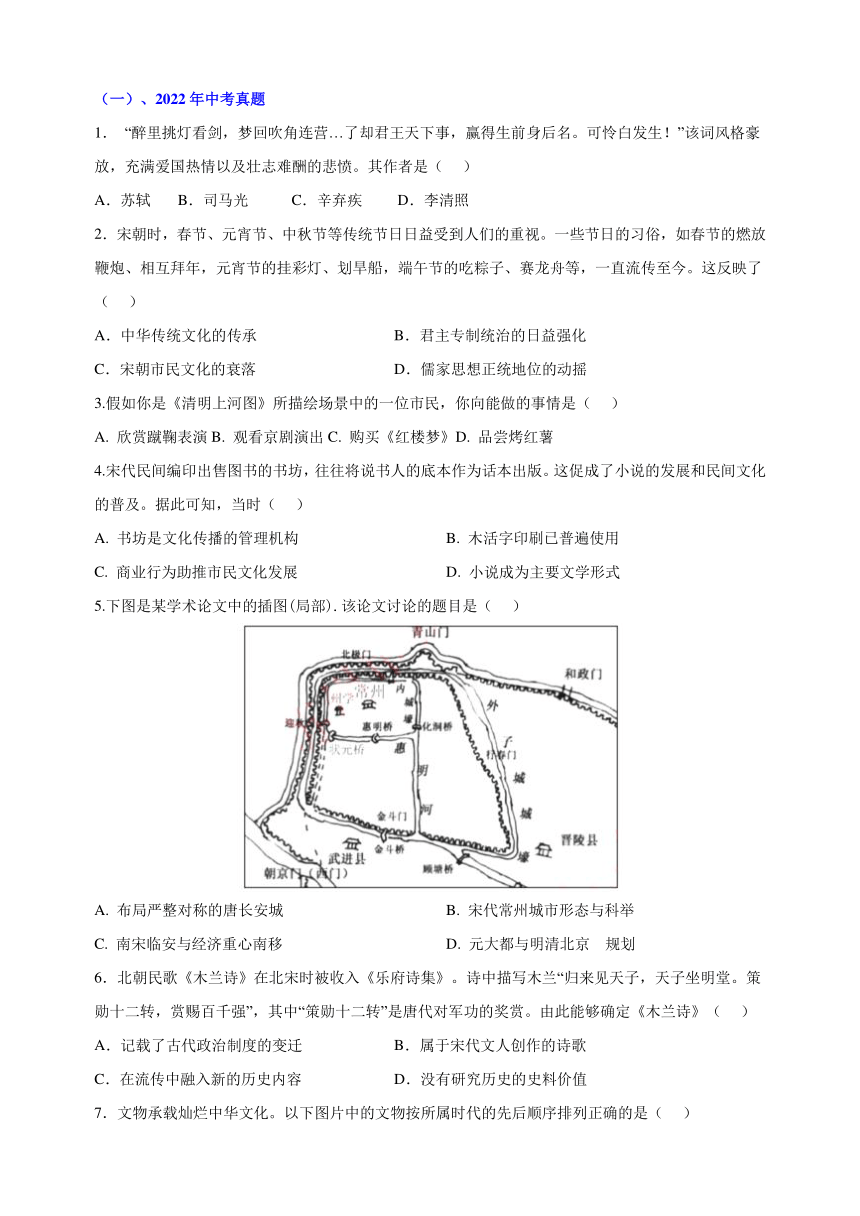

5.下图是某学术论文中的插图(局部).该论文讨论的题目是( )

A. 布局严整对称的唐长安城 B. 宋代常州城市形态与科举

C. 南宋临安与经济重心南移 D. 元大都与明清北京规划

6.北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》。诗中描写木兰“归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强”,其中“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》( )

A.记载了古代政治制度的变迁 B.属于宋代文人创作的诗歌

C.在流传中融入新的历史内容 D.没有研究历史的史料价值

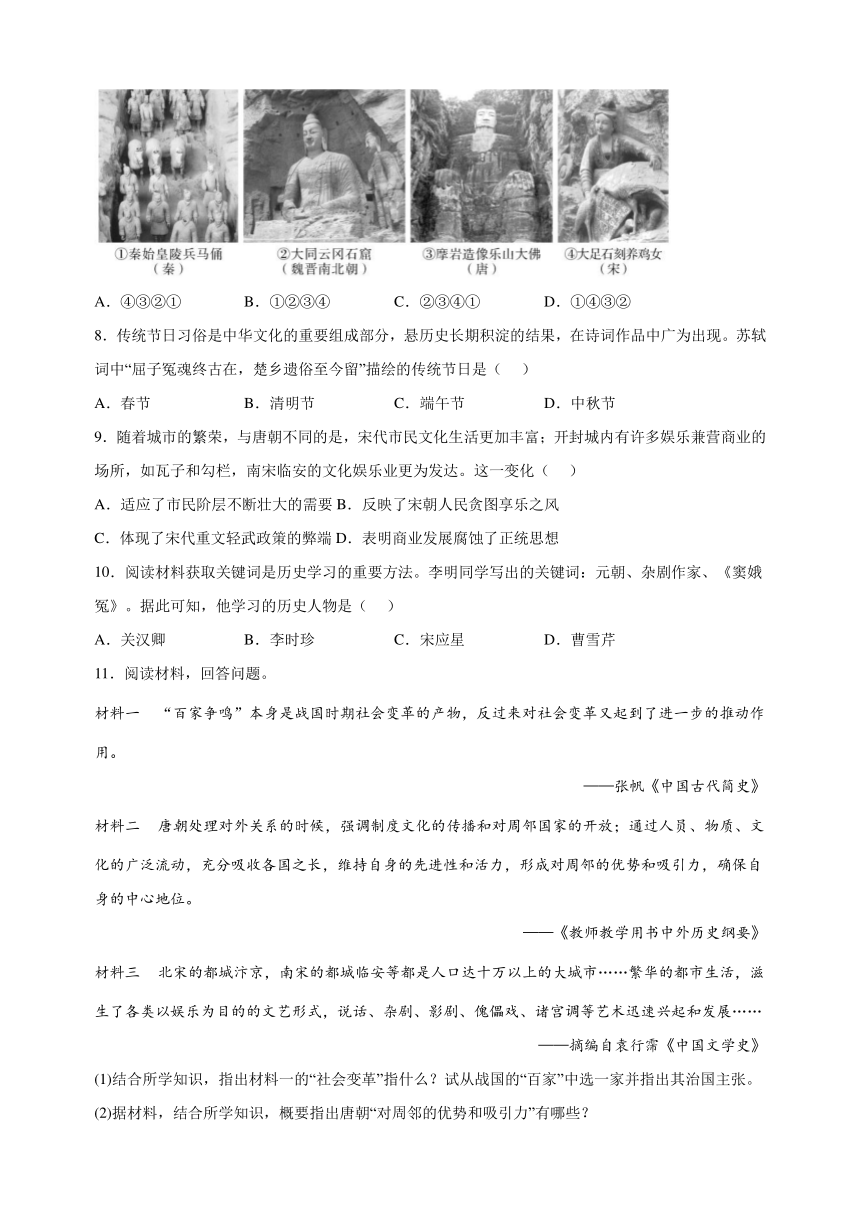

7.文物承载灿烂中华文化。以下图片中的文物按所属时代的先后顺序排列正确的是( )

A.④③②① B.①②③④ C.②③④① D.①④③②

8.传统节日习俗是中华文化的重要组成部分,悬历史长期积淀的结果,在诗词作品中广为出现。苏轼词中“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”描绘的传统节日是( )

A.春节 B.清明节 C.端午节 D.中秋节

9.随着城市的繁荣,与唐朝不同的是,宋代市民文化生活更加丰富;开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,如瓦子和勾栏,南宋临安的文化娱乐业更为发达。这一变化( )

A.适应了市民阶层不断壮大的需要B.反映了宋朝人民贪图享乐之风

C.体现了宋代重文轻武政策的弊端D.表明商业发展腐蚀了正统思想

10.阅读材料获取关键词是历史学习的重要方法。李明同学写出的关键词:元朝、杂剧作家、《窦娥冤》。据此可知,他学习的历史人物是( )

A.关汉卿 B.李时珍 C.宋应星 D.曹雪芹

11.阅读材料,回答问题。

材料一 “百家争鸣”本身是战国时期社会变革的产物,反过来对社会变革又起到了进一步的推动作用。

——张帆《中国古代简史》

材料二 唐朝处理对外关系的时候,强调制度文化的传播和对周邻国家的开放;通过人员、物质、文化的广泛流动,充分吸收各国之长,维持自身的先进性和活力,形成对周邻的优势和吸引力,确保自身的中心地位。

——《教师教学用书中外历史纲要》

材料三 北宋的都城汴京,南宋的都城临安等都是人口达十万以上的大城市……繁华的都市生活,滋生了各类以娱乐为目的的文艺形式,说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等艺术迅速兴起和发展……

——摘编自袁行霈《中国文学史》

(1)结合所学知识,指出材料一的“社会变革”指什么?试从战国的“百家”中选一家并指出其治国主张。

(2)据材料,结合所学知识,概要指出唐朝“对周邻的优势和吸引力”有哪些?

(3)据材料三,结合所学知识,指出宋代都市“各类以娱乐为目的的文艺形式”“兴起和发展”的原因是什么?

(二)、2021年中考真题

1. 2020年的热播剧《清平乐》的时代背景为北宋。剧中,宋仁宗带着女儿徽柔公主到东京街头游玩,公主最有可能看到或听到的是( )

A.瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠 B.人们争相传诵岳飞抗金的事迹

C.大相国寺门口上演《窦娥冤》 D.人们在传颂郑和下西洋的壮举

2.下图是《元代戏曲家分布图》。据此可以说明当时( )

A.广大民众生活安逸 B.北方文人大量南迁

C.戏曲广泛流行南北 D.戏曲表演形式多样

3.《史记〉和《资治通鉴)并列为中国史学的不朽巨著。下列历史事实,有可能同时被这两部著作记录的是( )

A.夏朝建立 B.北朝贾思勰撰写《齐民要术》

C.秦灭六国 D.明朝李时珍编写《本草纲目》

4.明朝王世贞从是否适合配乐演唱的角度分析文学的发展创新,认为“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲”,“曲者,词之变”。他所描述的这一中国古代文化艺术现象发生于( )

A.汉朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

5.宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是( )

A.《离骚》 B.《诗经》 C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

6.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

7.中国传统节日是珍贵的民族文化遗产。九年级(1)班开展“走近传统节日.感受民族文化”的主题班会活动,下面是李华同学展示的活动资料,从中反映出( )

A.传统习俗的变化 B.中华民族传承的价值观

C.传统节日的起源 D.社会习俗具有的娱乐性

8.下图为元墓出土的杂剧陶俑。这些陶俑( )

吹笛 吹口哨 舞蹈 击节板

A.表明当时娱乐生活丰富多彩 B.反映出浪漫的艺术手法

C.可作为研究杂剧的一手史料 D.说明当时戏剧种类繁多

9.有学者认为,某石刻题材中底层社会劳动妇女形象的出现。既是佛教的世俗化,又是五代两宋时期川渝地区社会生活的反映。据此推断该石刻可能是( )

A.云冈石窟 B.龙门石窟 C.大足石刻 D.潼南大佛

10.大足宝顶山石刻中有一位养鸡女形象——她身穿宽大宋式服饰,正掀起覆盖小鸡的筐子,脚边两只母鸡在争夺蚯蚓。这一类形象还有不少,如《牧牛图》《父母恩重经变像》。这反映出宝顶山石刻( )

A.与宗教题材格格不入 B.具有浓厚的生活气息

C.佛像至尊至上的神态 D.意到而笔不到的手法

(三)、2020年中考真题

1.今年的热播剧《清平乐》的时代背景为北宋。剧中,宋仁宗带女儿徽柔公主到东京街头游玩。公主最有可能看到的是( )

A.瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠

B.人们争相抢购热门新书《天工开物》

C.大相国寺门口上演《牡丹亭》

D.路边摊点兜售热气腾腾的水煮玉米

2.北宋编撰《资治通鉴》,“鉴于往事,有资于治道”。该书所记述的历史起止时间位于如图中( )

A.A B.B C.C D.D

3.《资治通鉴》是著名史学家司马光主持编写的一部编年体通史巨著。下列历史人物不可能出现在该著作中的是( )

A.秦始皇 B.张骞 C.毕昇 D.唐太宗

4.诗词大会是大家喜欢的一-档节日,宋朝有一位女词人的词常在节目中出现。她的词风委婉、细腻、清秀,同时也抒写了深沉的忧患情怀,这位女词人是( )

A.李清照 B.苏轼 C.辛弃疾 D.白居易

5.文旅融合唤醒城市记忆。下列城市名片可以唤醒南宋都城记忆的是( )

A.秦俑故乡,丝路源头 B.繁华汴水,精彩开封

C.六朝古都,金陵风韵 D.千古宋城,梦回临安

6.宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时( )

A.科学技术进步 B.娱乐方式多样 C.商品经济繁荣 D.经济重心南移

参考答案

(一)、2022年中考真题

1. C

【详解】根据所学可知,材料中的内容是辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 ,属于豪放派风格,C项正确;《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》的作者不是苏轼,排除A项;司马光是史学家,排除B项;李清照是婉约派,排除D项。故选C项。

2. A

【解析】在宋代的时候,今天的很多传统节日,春节、元宵节、端午节、中秋节等都有了,一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年、元宵节的挂彩灯、划旱船、端午节的吃粽子、赛龙舟等,从宋朝一直流传至今,这反映出中华文化传承的价值观念,A项正确;君主专制统治的日益强化、宋朝市民文化的衰落、儒家思想正统地位的动摇与题干无关,排除BCD项。故选A项。

3. A

【解析】《清明上河图》描绘北宋东京卞河沿岸风光和繁华景象。蹴鞠表演在北宋时期是比较受到欢迎的活动,A项正确;京剧和《红楼梦》都是清朝时期出现,排除B和C项;红薯是明朝中后期传入中国,排除D项。故选A项。

4. C

【解析】材料“编印出售图书的书坊,往往将说书人的底本作为话本出版。这促成了小说的发展和民间文化的普及”体现了书坊出版说书人的底本,促进了小说等市民文化的发展,说明商业行为助推市民文化发展,C项正确;书坊不是管理机构,排除A项;元朝才发明木活字,排除B项;明清时期小说成为主要文学形式,排除D项。故选C项。

5. B

【解析】根据材料中的“常州、州学、状元桥”等信息,并结合所学可知,材料示意图反映了宋代常州城市形态与科举,B项正确;唐代长安城布局严整对称,宫城、皇城、外郭城从北至南平行排列,这与材料不符,排除A项;南宋都城临安即杭州,不是常州,排除C项;明清北京城在元大都的基础上建立,讲求中轴对称,凸显皇权至上,这与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

6. C

【解析】北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》,诗中的“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》在流传中融入新的历史内容,故C符合题意;《木兰诗》和古代政治制度的变迁无关,排除A;北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》,并非宋代文人创作的诗歌,排除B;题干材料说明《木兰诗》有研究历史的史料价值,排除D。故选C。

7. B

【解析】

根据图①“秦始皇兵马俑(秦朝)”结合所学知识,可知反映的是秦朝。根据图②“大同云冈石窟(魏晋南北朝)”根据图③“摩岩造像乐山大佛(唐)”根据图④“大足石刻养鸡女(宋)”综上所述文物按所属时代的先后顺序是秦—魏晋南北朝—唐—宋,①②③④符合题意,B项正确;ACD顺序排列不正确,排除。故选B项。

8. C

【解析】根据所学知识可知,苏轼词中的“屈子”指的是战国时楚国的屈原,相传端午节就是为了纪念爱国诗人屈原的,C项正确;其他三项均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

9. A

【解析】根据材料宋代市民的娱乐方式增多,正好适应市民阶层不断壮大的需要,A项正确;材料体现的是宋代市民的娱乐方式增多,没有反映宋朝人民贪图享乐之风,排除B项;材料是宋代商业的繁荣,不是政治,排除C项;商业发展腐蚀了正统思想材料中没体现,排除D项。故选A项。

10. A

【解析】根据材料关键词,再结合所学可知,元朝杂剧家关汉卿写了《窦娥冤》,A项正确;。李时珍是明朝医学家,著有《本草纲目》,排除B项;宋应星,明朝科学家,著有《天工开物》,排除B项;曹雪芹清朝作家,著有《红楼梦》,排除D项。故选A项。

11. (1)各国的变法改革;实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。

(2)日本多次派“遣唐使”来华,学习中国的先进文化。他们把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

(3)说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等;城市人口众多,市民阶层不断壮大等。

【解析】

(1)结合所学知识可知,材料一的“社会变革”指各国的变法改革,选择儒家,儒家是战国时期有很大影响的一个学派,主要代表人物是孟子。他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。

(2)据材料,结合所学知识可知,唐朝“对周邻的优势和吸引力”有日本多次派“遣唐使”来华,学习中国的先进文化。他们把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

(3)据材料三,结合所学知识可知,宋代都市“各类以娱乐为目的的文艺形式”有说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等,“兴起和发展”的原因是城市人口众多,市民阶层不断壮大等。

(二)、2021年中考真题

1. A

【详解】瓦子又称“瓦市”、“瓦肆”、“瓦舍”,为娱乐兼营商业的场所。在北宋汴京城里,有桑家瓦子、中瓦、里瓦以及大小勾栏50余座。,早在战国时期中国民间就流行娱乐性的蹴鞠游戏,而从汉代开始又成为兵家练兵之法,宋代又出现了蹴鞠组织与蹴鞠艺人。故公主最有可能看到或听到的是瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠,故A符合题意;南宋岳飞抗金,《窦娥冤》是元代戏剧家关汉卿的作品,明代郑和下西洋,排除BCD。故选A。

2. C

【详解】据《元代戏曲家分布图》可知,无论是长江流域,还是黄河流域,戏曲家都分布较多,这说明戏曲流行南北,C正确;材料反映的是“元代戏曲家分布”,未涉及民众生活状况、文人的迁移及戏曲的表演形式,故A 、B、D排除。

3. C

【详解】《史记》记载的历史是从黄帝到汉武帝时期;《 资治通鉴》 记载的是从战国到五代时期。二者都记载秦朝的历史。故C符合题意;夏朝不是《资治通鉴》记载的历史,排除A;北朝贾思勰撰写《齐民要术》不是《史记》记载的历史,排除B项;明朝李时珍编写《本草纲目》都不是二者记载的历史,排除D项。故选C。

4. C

【详解】依据题干信息“是否适合配乐演唱的角度”“曲者,词之变”并结合所学可知,元朝出现了元曲,可以把宋词演唱出来,故C正确;汉朝未出现“词”“曲”,故A错误;唐朝文学形式主要是诗,故B错误;明朝在前人基础上发展的昆曲,故D错误。综上故选C。

5. C

【详解】根据题干材料“宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。”,结合所学知识可知,《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿创作的杂剧,所以C符合题意;《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,不属于宋元时期,所以A不符合题意;《诗经》收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,不属于宋元时期,所以B不符合题意;《天工开物》是明代著名科学家宋应星的著作,不属于宋元时期,所以D不符合题意。

6. D

【详解】根据材料北宋中后期在东京不但荡秋千十分普及,还有把跳水和荡秋千结合起来的“水秋千”,结合所学可知东京城内还有瓦子等娱乐场所,从侧面说明当时北宋都市生活丰富多彩,故选D;经济重心南移的完成在南宋,A错误;宋朝没有元曲,B错误;材料没有体现商业贸易繁荣,C错误。

7. B

【详解】根据题干信息“春联以工整对偶、简洁精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是我国特有的文学形式”,“中秋节以月之圆兆人之团圆,既有寄托思念故乡和亲人之情,也有祈盼丰收和幸福之意,是弥足珍贵的传统文化遗产之一”,结合所学知识可知,材料中通过春节和中秋节习俗的活动,反映出中华民族传承的价值观。选项B符合题意;传统习俗的变化,在题干内容中没有体现,A排除;传统节日的起源,在题干内容中没有体现,C排除;社会习俗具有的娱乐性,与题干内容不符,D排除。故选B。

8. C

【详解】依据题干信息“元墓出土的杂剧陶俑”可知,这些陶俑是研究元代杂剧的第一手史料。元朝戏剧空前发达,出现了元曲。元曲包括散曲、杂剧和南戏等。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术,所以C项符合题意;而ABD三项均与题干材料主旨不符,排除。故选C。

9. C

【详解】根据“既是佛教的世俗化,又是五代两宋时期川渝地区社会生活的反映”可知与题意描述的特征相符的是大足石刻,故选C;云冈石窟位于山西,龙门石窟位于河南,潼南大佛始建于唐代,都与题意描述的特征不符,排除ABD。

10. B

【详解】题干的“养鸡女形象——她身穿宽大宋式服饰,正掀起覆盖小鸡的筐子,脚边两只母鸡在争夺蚯蚓。”和“《牧牛图》《父母恩重经变像》”的这些形象来自于社会生活,反映出宝顶山石刻具有浓厚的生活气息,故B符合题意;与宗教题材格格不入在题干形象中不能体现,排除A;养鸡女形象不属于佛像,排除C;大足宝顶山石刻中养鸡女等形象反映出宝顶山石刻具有浓厚的生活气息,排除D。故选B。

(三)、2020年中考真题

1. A

【解答】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来,东京城内就有许多娱乐兼营商业的场所,叫做瓦肆、瓦子。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为勾栏,许多穷苦艺人在这里卖艺谋生,有说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演踢球的,等等,令人眼花缭乱。瓦子里还有许多摊位,十分热闹。大的瓦子,可容纳几千人。瓦子的存在,增添了城市的生气。《清平乐》,剧中宋仁宗带女儿徽柔公主到东京街头游玩,公主最有可能看到的是选项A。 故选:A。

2. C

【解析】《资治通鉴》是由北宋司马光主编的一部多卷本编年体史书,共294卷,历时19年完成。主要以时间为纲,事件为目,从周威烈王二十三年(前403年)写起,到五代后周世宗显德六年(959年)征淮南停笔,涵盖16朝1362年的历史,故排除ABD,C符合题意。故选C。

3. C

【解析】依据所学可知,北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代共1300多年的历史,将近三百卷。全书取材广泛,叙事明晰,文笔生动,对研究古代历史有重要参考价值。而毕昇是北宋人,不可能出现在该著作中,因此C项符合题意;综上所述ABD三项都可能出现在《资治通鉴》中,但不符合题意,排除。故选C。

4. A

【解析】考查点:宋词。解题思路:紧扣“宋朝有一位女词人”结合宋词的相关知识回答。结合所学知识可知,两宋之交的女李清照,词风委婉、细腻、清秀,抒写了深沉的忧患情怀。故A符合题意;苏轼是北宋的豪放派词人,排除B;辛弃疾是南宋的豪放派词人,排除C;白居易是唐朝诗人,排除D。故选A。

5. D

【解析】依据所学可知,北宋灭亡后,赵构登上皇位,赵构就是宋高宗,后来定都临安,史称南宋。千古宋城,梦回临安,反映的就是南宋都城临安的记忆,因此D项符合题意;A项秦俑故乡,丝路源头反映的是秦朝都城咸阳和西汉都城长安,排除;B项繁华汴水,精彩开封反映的是北宋都城开封,排除;C项六朝古都,金陵风韵反映的是南朝都城建康(南京),排除。故选D。

6. B

【解析】根据所学可知,随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来,民众在清明等节日放风筝,出现了“圆社”等专业球类社团,这说明当时娱乐方式多样,故B符合题意;科学技术进步体现在指南针的发明和使用于航海,故A不符合题意;《清明上河图》体现了商品经济繁荣,故C不符合题意;经济重心南移在南宋完成,故D不符合题意。故选B。

第12课 宋元时期的都市和文化

【新课标】

新课标·通过了解这一时期的城市和商业发展、科技创新、文学艺术成就和对外交流,认识宋元时期繁荣的经济、文化在中国历史上的重要地位。

【思维导学】

【背记要点】

知识点一、繁华的都市生活

北宋的开封(大相国寺)、南宋的临安、元朝的大都,都是当时世界上著名的大都市。

1.瓦子:随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活丰富起来。开封城内的娱乐兼营商业的场所叫“瓦子”,瓦子中圈出专供演出的圈子叫“勾栏”。

2.杂剧:宋元时期戏剧表演的主要形式是杂剧,包含说唱、杂技、歌舞、傀儡等技艺在内。①形成于宋代

;②元建立后,盛行于元大都为中心的北方;③元朝统一后,元杂剧传入南方。

3.节日:今天的传统节日如春节、元宵节、中秋节等,在宋代就有了。宋代称春节为元旦(年节,新年)。

知识点二、宋词和元曲

(1)宋词

1.兴起发展:词在唐朝时已经出现,经五代到两宋,成为宋代主要的文学形式之一。

2.定义和特点:词是一种新体诗歌,句子有长有短,也称长短句,便于歌唱。每首词依据乐谱的要求,有一定的格式,即词牌,如《念奴娇》《满江红》《蝶恋花》等。

3.内容:开始多描写女性伤离怨别的心境或花前月下的景色,到宋代变化较大,风格多样,内容广泛。

苏轼:北宋文学家,①改进了词的创作,②扩大了词的境界,③提高了词的格调。词风豪迈而飘逸,把写景、抒情和议论结合在一起,收到引人入胜、激发情感的艺术效果。

李清照:两宋时期女词人,词风委婉、细腻、清秀。以北宋灭亡为界,前期描写真挚的夫妇情感,后期反映战乱带来的灾难,抒写深沉的忧患情怀。

辛弃疾:南宋人,词风豪放,具有报国情怀,①使词境变得更为雄奇阔大,②抒情、写景、叙事、议论,气势磅礴,震撼人心,进一步提高了词的社会功能和在文学史上的地位。

(二)、元曲

组成:包括散曲、杂剧和南戏等。把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术。

关汉卿:金末元初,元代最优秀的杂剧作家,代表作是悲剧《窦娥冤》。

元曲四大家:关汉卿、马致远、郑光祖、白朴,在明代以后被誉为“元曲四大家”(王实甫与之齐名)。

知识点三、司马光和《资治通鉴》

概况:北宋史学家,政治家司马光主持编写的《资治通鉴》是一部编年体通史巨著,叙述了从战国到五代1300多年的历史,纵贯16个朝代。

目的:“鉴于往事,有资于治道”,即以历史的得失作为鉴戒来加强统治。

地位:《资治通鉴》与《史记》并列为中国史学不朽巨著,司马光与司马迁被称为“史学两司马”(西汉司马迁,著有纪传体通史《史记》,记录从黄帝到汉武帝时期的历史)。

* 绘画艺术:宋元时期的绘画艺术题材广泛,风格多样,技巧成熟,(山水、花鸟、风俗画)。

宋朝张择端的《清明上河图》描绘北宋东京卞河沿岸风光和繁华景象,美术史上不朽之作。

元朝赵孟頫的《秋郊饮马图》。(山水、花鸟、人物画无不传神,他的作品被称为“神品”)

* 书法:宋元时期,盛行行书。宋四家:苏轼、黄庭坚、米芾、蔡襄。

元代书法家是赵孟頫(劲秀雄健,功力深厚)。

【易错易混】

1.宋元时期的文学艺术的发展的根本原因是商品经济的发展壮大了市民阶层,人们对精神文化的需求增加;

2.豪放派词人代表:苏轼与辛弃疾;婉约派词人代表:李清照。

【历史解释】

1.我们如何看待瓦子?

提示:(1)从起源上看,瓦子的产生,是宋代城市繁荣、商业发展、市民阶层不断壮大的结果。

(2)从内容上看,瓦子里的活动既有物质生活方面的,又有精神生活方面的。

(3)从趋势上看,宋代市民文化生活的趋势:商业化(以营利为目的,有专门以此为生的艺人)、通俗化(内容接近百姓生活)、大众化(市民参与的普及性)。

2.宋元时期市民文化繁荣与都市经济发展之间的关系

(1)两宋时期,社会经济进一步发展,城市商业贸易繁荣,为丰富多彩的市民文化娱乐活动的出现提供了物质基础。

(2)宋元时期,随着城市的进一步发展,市民阶层壮大,社会需要丰富多彩的文化娱乐活动,以满足市民的社会文化需求。【历史对比】

《史记》是纪传体通史,《资治通鉴》是编年体通史。《史记》与《资治通鉴》被称为“史学双璧”。

【三年真题】

(一)、2022年中考真题

1. “醉里挑灯看剑,梦回吹角连营…了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!”该词风格豪放,充满爱国热情以及壮志难酬的悲愤。其作者是( )

A.苏轼 B.司马光 C.辛弃疾 D.李清照

2.宋朝时,春节、元宵节、中秋节等传统节日日益受到人们的重视。一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年,元宵节的挂彩灯、划旱船,端午节的吃粽子、赛龙舟等,一直流传至今。这反映了( )

A.中华传统文化的传承 B.君主专制统治的日益强化

C.宋朝市民文化的衰落 D.儒家思想正统地位的动摇

3.假如你是《清明上河图》所描绘场景中的一位市民,你向能做的事情是( )

A. 欣赏蹴鞠表演B. 观看京剧演出C. 购买《红楼梦》D. 品尝烤红薯

4.宋代民间编印出售图书的书坊,往往将说书人的底本作为话本出版。这促成了小说的发展和民间文化的普及。据此可知,当时( )

A. 书坊是文化传播的管理机构 B. 木活字印刷已普遍使用

C. 商业行为助推市民文化发展 D. 小说成为主要文学形式

5.下图是某学术论文中的插图(局部).该论文讨论的题目是( )

A. 布局严整对称的唐长安城 B. 宋代常州城市形态与科举

C. 南宋临安与经济重心南移 D. 元大都与明清北京规划

6.北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》。诗中描写木兰“归来见天子,天子坐明堂。策勋十二转,赏赐百千强”,其中“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》( )

A.记载了古代政治制度的变迁 B.属于宋代文人创作的诗歌

C.在流传中融入新的历史内容 D.没有研究历史的史料价值

7.文物承载灿烂中华文化。以下图片中的文物按所属时代的先后顺序排列正确的是( )

A.④③②① B.①②③④ C.②③④① D.①④③②

8.传统节日习俗是中华文化的重要组成部分,悬历史长期积淀的结果,在诗词作品中广为出现。苏轼词中“屈子冤魂终古在,楚乡遗俗至今留”描绘的传统节日是( )

A.春节 B.清明节 C.端午节 D.中秋节

9.随着城市的繁荣,与唐朝不同的是,宋代市民文化生活更加丰富;开封城内有许多娱乐兼营商业的场所,如瓦子和勾栏,南宋临安的文化娱乐业更为发达。这一变化( )

A.适应了市民阶层不断壮大的需要B.反映了宋朝人民贪图享乐之风

C.体现了宋代重文轻武政策的弊端D.表明商业发展腐蚀了正统思想

10.阅读材料获取关键词是历史学习的重要方法。李明同学写出的关键词:元朝、杂剧作家、《窦娥冤》。据此可知,他学习的历史人物是( )

A.关汉卿 B.李时珍 C.宋应星 D.曹雪芹

11.阅读材料,回答问题。

材料一 “百家争鸣”本身是战国时期社会变革的产物,反过来对社会变革又起到了进一步的推动作用。

——张帆《中国古代简史》

材料二 唐朝处理对外关系的时候,强调制度文化的传播和对周邻国家的开放;通过人员、物质、文化的广泛流动,充分吸收各国之长,维持自身的先进性和活力,形成对周邻的优势和吸引力,确保自身的中心地位。

——《教师教学用书中外历史纲要》

材料三 北宋的都城汴京,南宋的都城临安等都是人口达十万以上的大城市……繁华的都市生活,滋生了各类以娱乐为目的的文艺形式,说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等艺术迅速兴起和发展……

——摘编自袁行霈《中国文学史》

(1)结合所学知识,指出材料一的“社会变革”指什么?试从战国的“百家”中选一家并指出其治国主张。

(2)据材料,结合所学知识,概要指出唐朝“对周邻的优势和吸引力”有哪些?

(3)据材料三,结合所学知识,指出宋代都市“各类以娱乐为目的的文艺形式”“兴起和发展”的原因是什么?

(二)、2021年中考真题

1. 2020年的热播剧《清平乐》的时代背景为北宋。剧中,宋仁宗带着女儿徽柔公主到东京街头游玩,公主最有可能看到或听到的是( )

A.瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠 B.人们争相传诵岳飞抗金的事迹

C.大相国寺门口上演《窦娥冤》 D.人们在传颂郑和下西洋的壮举

2.下图是《元代戏曲家分布图》。据此可以说明当时( )

A.广大民众生活安逸 B.北方文人大量南迁

C.戏曲广泛流行南北 D.戏曲表演形式多样

3.《史记〉和《资治通鉴)并列为中国史学的不朽巨著。下列历史事实,有可能同时被这两部著作记录的是( )

A.夏朝建立 B.北朝贾思勰撰写《齐民要术》

C.秦灭六国 D.明朝李时珍编写《本草纲目》

4.明朝王世贞从是否适合配乐演唱的角度分析文学的发展创新,认为“词不快北耳而后有北曲,北曲不谐南耳而后有南曲”,“曲者,词之变”。他所描述的这一中国古代文化艺术现象发生于( )

A.汉朝 B.唐朝 C.元朝 D.明朝

5.宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。下列作品中适应了这种趋势的是( )

A.《离骚》 B.《诗经》 C.《窦娥冤》 D.《天工开物》

6.北宋中后期,在东京的阳春三月,“举目则秋千巧笑”,荡秋千已十分普及,还出现了“水秋千”,把跳水和荡秋千结合起来,相当于现在的“花样跳水”。材料从侧面反映了( )

A.经济重心南移最终完成 B.宋词元曲广泛流行

C.北宋时期商业贸易繁荣 D.都市生活丰富多彩

7.中国传统节日是珍贵的民族文化遗产。九年级(1)班开展“走近传统节日.感受民族文化”的主题班会活动,下面是李华同学展示的活动资料,从中反映出( )

A.传统习俗的变化 B.中华民族传承的价值观

C.传统节日的起源 D.社会习俗具有的娱乐性

8.下图为元墓出土的杂剧陶俑。这些陶俑( )

吹笛 吹口哨 舞蹈 击节板

A.表明当时娱乐生活丰富多彩 B.反映出浪漫的艺术手法

C.可作为研究杂剧的一手史料 D.说明当时戏剧种类繁多

9.有学者认为,某石刻题材中底层社会劳动妇女形象的出现。既是佛教的世俗化,又是五代两宋时期川渝地区社会生活的反映。据此推断该石刻可能是( )

A.云冈石窟 B.龙门石窟 C.大足石刻 D.潼南大佛

10.大足宝顶山石刻中有一位养鸡女形象——她身穿宽大宋式服饰,正掀起覆盖小鸡的筐子,脚边两只母鸡在争夺蚯蚓。这一类形象还有不少,如《牧牛图》《父母恩重经变像》。这反映出宝顶山石刻( )

A.与宗教题材格格不入 B.具有浓厚的生活气息

C.佛像至尊至上的神态 D.意到而笔不到的手法

(三)、2020年中考真题

1.今年的热播剧《清平乐》的时代背景为北宋。剧中,宋仁宗带女儿徽柔公主到东京街头游玩。公主最有可能看到的是( )

A.瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠

B.人们争相抢购热门新书《天工开物》

C.大相国寺门口上演《牡丹亭》

D.路边摊点兜售热气腾腾的水煮玉米

2.北宋编撰《资治通鉴》,“鉴于往事,有资于治道”。该书所记述的历史起止时间位于如图中( )

A.A B.B C.C D.D

3.《资治通鉴》是著名史学家司马光主持编写的一部编年体通史巨著。下列历史人物不可能出现在该著作中的是( )

A.秦始皇 B.张骞 C.毕昇 D.唐太宗

4.诗词大会是大家喜欢的一-档节日,宋朝有一位女词人的词常在节目中出现。她的词风委婉、细腻、清秀,同时也抒写了深沉的忧患情怀,这位女词人是( )

A.李清照 B.苏轼 C.辛弃疾 D.白居易

5.文旅融合唤醒城市记忆。下列城市名片可以唤醒南宋都城记忆的是( )

A.秦俑故乡,丝路源头 B.繁华汴水,精彩开封

C.六朝古都,金陵风韵 D.千古宋城,梦回临安

6.宋代,常有民众在清明等节日放风筝,还出现了“圆社”等专业球类社团。这说明当时( )

A.科学技术进步 B.娱乐方式多样 C.商品经济繁荣 D.经济重心南移

参考答案

(一)、2022年中考真题

1. C

【详解】根据所学可知,材料中的内容是辛弃疾的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》 ,属于豪放派风格,C项正确;《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》的作者不是苏轼,排除A项;司马光是史学家,排除B项;李清照是婉约派,排除D项。故选C项。

2. A

【解析】在宋代的时候,今天的很多传统节日,春节、元宵节、端午节、中秋节等都有了,一些节日的习俗,如春节的燃放鞭炮、相互拜年、元宵节的挂彩灯、划旱船、端午节的吃粽子、赛龙舟等,从宋朝一直流传至今,这反映出中华文化传承的价值观念,A项正确;君主专制统治的日益强化、宋朝市民文化的衰落、儒家思想正统地位的动摇与题干无关,排除BCD项。故选A项。

3. A

【解析】《清明上河图》描绘北宋东京卞河沿岸风光和繁华景象。蹴鞠表演在北宋时期是比较受到欢迎的活动,A项正确;京剧和《红楼梦》都是清朝时期出现,排除B和C项;红薯是明朝中后期传入中国,排除D项。故选A项。

4. C

【解析】材料“编印出售图书的书坊,往往将说书人的底本作为话本出版。这促成了小说的发展和民间文化的普及”体现了书坊出版说书人的底本,促进了小说等市民文化的发展,说明商业行为助推市民文化发展,C项正确;书坊不是管理机构,排除A项;元朝才发明木活字,排除B项;明清时期小说成为主要文学形式,排除D项。故选C项。

5. B

【解析】根据材料中的“常州、州学、状元桥”等信息,并结合所学可知,材料示意图反映了宋代常州城市形态与科举,B项正确;唐代长安城布局严整对称,宫城、皇城、外郭城从北至南平行排列,这与材料不符,排除A项;南宋都城临安即杭州,不是常州,排除C项;明清北京城在元大都的基础上建立,讲求中轴对称,凸显皇权至上,这与材料主旨不符,排除D项。故选B项。

6. C

【解析】北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》,诗中的“策勋十二转”是唐代对军功的奖赏。由此能够确定《木兰诗》在流传中融入新的历史内容,故C符合题意;《木兰诗》和古代政治制度的变迁无关,排除A;北朝民歌《木兰诗》在北宋时被收入《乐府诗集》,并非宋代文人创作的诗歌,排除B;题干材料说明《木兰诗》有研究历史的史料价值,排除D。故选C。

7. B

【解析】

根据图①“秦始皇兵马俑(秦朝)”结合所学知识,可知反映的是秦朝。根据图②“大同云冈石窟(魏晋南北朝)”根据图③“摩岩造像乐山大佛(唐)”根据图④“大足石刻养鸡女(宋)”综上所述文物按所属时代的先后顺序是秦—魏晋南北朝—唐—宋,①②③④符合题意,B项正确;ACD顺序排列不正确,排除。故选B项。

8. C

【解析】根据所学知识可知,苏轼词中的“屈子”指的是战国时楚国的屈原,相传端午节就是为了纪念爱国诗人屈原的,C项正确;其他三项均不符合题意,排除ABD项。故选C项。

9. A

【解析】根据材料宋代市民的娱乐方式增多,正好适应市民阶层不断壮大的需要,A项正确;材料体现的是宋代市民的娱乐方式增多,没有反映宋朝人民贪图享乐之风,排除B项;材料是宋代商业的繁荣,不是政治,排除C项;商业发展腐蚀了正统思想材料中没体现,排除D项。故选A项。

10. A

【解析】根据材料关键词,再结合所学可知,元朝杂剧家关汉卿写了《窦娥冤》,A项正确;。李时珍是明朝医学家,著有《本草纲目》,排除B项;宋应星,明朝科学家,著有《天工开物》,排除B项;曹雪芹清朝作家,著有《红楼梦》,排除D项。故选A项。

11. (1)各国的变法改革;实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。

(2)日本多次派“遣唐使”来华,学习中国的先进文化。他们把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

(3)说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等;城市人口众多,市民阶层不断壮大等。

【解析】

(1)结合所学知识可知,材料一的“社会变革”指各国的变法改革,选择儒家,儒家是战国时期有很大影响的一个学派,主要代表人物是孟子。他主张实行“仁政”,要求统治者不要过分盘剥人民。

(2)据材料,结合所学知识可知,唐朝“对周邻的优势和吸引力”有日本多次派“遣唐使”来华,学习中国的先进文化。他们把唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。新罗强盛以后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏,还引入了中国的医学、天文、历算等科技成就。朝鲜半岛的音乐也传入中国,不仅在唐朝宫廷演出,而且广泛流行于民间。

(3)据材料三,结合所学知识可知,宋代都市“各类以娱乐为目的的文艺形式”有说话、杂剧、影剧、傀儡戏、诸宫调等,“兴起和发展”的原因是城市人口众多,市民阶层不断壮大等。

(二)、2021年中考真题

1. A

【详解】瓦子又称“瓦市”、“瓦肆”、“瓦舍”,为娱乐兼营商业的场所。在北宋汴京城里,有桑家瓦子、中瓦、里瓦以及大小勾栏50余座。,早在战国时期中国民间就流行娱乐性的蹴鞠游戏,而从汉代开始又成为兵家练兵之法,宋代又出现了蹴鞠组织与蹴鞠艺人。故公主最有可能看到或听到的是瓦子中的勾栏内在表演蹴鞠,故A符合题意;南宋岳飞抗金,《窦娥冤》是元代戏剧家关汉卿的作品,明代郑和下西洋,排除BCD。故选A。

2. C

【详解】据《元代戏曲家分布图》可知,无论是长江流域,还是黄河流域,戏曲家都分布较多,这说明戏曲流行南北,C正确;材料反映的是“元代戏曲家分布”,未涉及民众生活状况、文人的迁移及戏曲的表演形式,故A 、B、D排除。

3. C

【详解】《史记》记载的历史是从黄帝到汉武帝时期;《 资治通鉴》 记载的是从战国到五代时期。二者都记载秦朝的历史。故C符合题意;夏朝不是《资治通鉴》记载的历史,排除A;北朝贾思勰撰写《齐民要术》不是《史记》记载的历史,排除B项;明朝李时珍编写《本草纲目》都不是二者记载的历史,排除D项。故选C。

4. C

【详解】依据题干信息“是否适合配乐演唱的角度”“曲者,词之变”并结合所学可知,元朝出现了元曲,可以把宋词演唱出来,故C正确;汉朝未出现“词”“曲”,故A错误;唐朝文学形式主要是诗,故B错误;明朝在前人基础上发展的昆曲,故D错误。综上故选C。

5. C

【详解】根据题干材料“宋元时期,随着商品经济的发展和城市生活的繁荣,文学作品的世俗化趋势越来越明显。”,结合所学知识可知,《窦娥冤》是元代戏曲家关汉卿创作的杂剧,所以C符合题意;《离骚》是中国战国时期诗人屈原创作的诗篇,不属于宋元时期,所以A不符合题意;《诗经》收集了西周初年至春秋中叶的诗歌,不属于宋元时期,所以B不符合题意;《天工开物》是明代著名科学家宋应星的著作,不属于宋元时期,所以D不符合题意。

6. D

【详解】根据材料北宋中后期在东京不但荡秋千十分普及,还有把跳水和荡秋千结合起来的“水秋千”,结合所学可知东京城内还有瓦子等娱乐场所,从侧面说明当时北宋都市生活丰富多彩,故选D;经济重心南移的完成在南宋,A错误;宋朝没有元曲,B错误;材料没有体现商业贸易繁荣,C错误。

7. B

【详解】根据题干信息“春联以工整对偶、简洁精巧的文字描绘时代背景,抒发美好愿望,是我国特有的文学形式”,“中秋节以月之圆兆人之团圆,既有寄托思念故乡和亲人之情,也有祈盼丰收和幸福之意,是弥足珍贵的传统文化遗产之一”,结合所学知识可知,材料中通过春节和中秋节习俗的活动,反映出中华民族传承的价值观。选项B符合题意;传统习俗的变化,在题干内容中没有体现,A排除;传统节日的起源,在题干内容中没有体现,C排除;社会习俗具有的娱乐性,与题干内容不符,D排除。故选B。

8. C

【详解】依据题干信息“元墓出土的杂剧陶俑”可知,这些陶俑是研究元代杂剧的第一手史料。元朝戏剧空前发达,出现了元曲。元曲包括散曲、杂剧和南戏等。杂剧把音乐、歌舞、动作、念白融合在一起,成为一种综合性的艺术,所以C项符合题意;而ABD三项均与题干材料主旨不符,排除。故选C。

9. C

【详解】根据“既是佛教的世俗化,又是五代两宋时期川渝地区社会生活的反映”可知与题意描述的特征相符的是大足石刻,故选C;云冈石窟位于山西,龙门石窟位于河南,潼南大佛始建于唐代,都与题意描述的特征不符,排除ABD。

10. B

【详解】题干的“养鸡女形象——她身穿宽大宋式服饰,正掀起覆盖小鸡的筐子,脚边两只母鸡在争夺蚯蚓。”和“《牧牛图》《父母恩重经变像》”的这些形象来自于社会生活,反映出宝顶山石刻具有浓厚的生活气息,故B符合题意;与宗教题材格格不入在题干形象中不能体现,排除A;养鸡女形象不属于佛像,排除C;大足宝顶山石刻中养鸡女等形象反映出宝顶山石刻具有浓厚的生活气息,排除D。故选B。

(三)、2020年中考真题

1. A

【解答】随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来,东京城内就有许多娱乐兼营商业的场所,叫做瓦肆、瓦子。瓦子中圈出许多专供演出的圈子,称为勾栏,许多穷苦艺人在这里卖艺谋生,有说书的、唱曲的、演杂剧的、耍杂技的、表演踢球的,等等,令人眼花缭乱。瓦子里还有许多摊位,十分热闹。大的瓦子,可容纳几千人。瓦子的存在,增添了城市的生气。《清平乐》,剧中宋仁宗带女儿徽柔公主到东京街头游玩,公主最有可能看到的是选项A。 故选:A。

2. C

【解析】《资治通鉴》是由北宋司马光主编的一部多卷本编年体史书,共294卷,历时19年完成。主要以时间为纲,事件为目,从周威烈王二十三年(前403年)写起,到五代后周世宗显德六年(959年)征淮南停笔,涵盖16朝1362年的历史,故排除ABD,C符合题意。故选C。

3. C

【解析】依据所学可知,北宋司马光编写的《资治通鉴》是我国第一部编年体通史巨著。这部书按年代顺序,叙述了从战国到五代共1300多年的历史,将近三百卷。全书取材广泛,叙事明晰,文笔生动,对研究古代历史有重要参考价值。而毕昇是北宋人,不可能出现在该著作中,因此C项符合题意;综上所述ABD三项都可能出现在《资治通鉴》中,但不符合题意,排除。故选C。

4. A

【解析】考查点:宋词。解题思路:紧扣“宋朝有一位女词人”结合宋词的相关知识回答。结合所学知识可知,两宋之交的女李清照,词风委婉、细腻、清秀,抒写了深沉的忧患情怀。故A符合题意;苏轼是北宋的豪放派词人,排除B;辛弃疾是南宋的豪放派词人,排除C;白居易是唐朝诗人,排除D。故选A。

5. D

【解析】依据所学可知,北宋灭亡后,赵构登上皇位,赵构就是宋高宗,后来定都临安,史称南宋。千古宋城,梦回临安,反映的就是南宋都城临安的记忆,因此D项符合题意;A项秦俑故乡,丝路源头反映的是秦朝都城咸阳和西汉都城长安,排除;B项繁华汴水,精彩开封反映的是北宋都城开封,排除;C项六朝古都,金陵风韵反映的是南朝都城建康(南京),排除。故选D。

6. B

【解析】根据所学可知,随着城市的繁荣,宋代的市民阶层不断壮大,市民文化生活也丰富起来,民众在清明等节日放风筝,出现了“圆社”等专业球类社团,这说明当时娱乐方式多样,故B符合题意;科学技术进步体现在指南针的发明和使用于航海,故A不符合题意;《清明上河图》体现了商品经济繁荣,故C不符合题意;经济重心南移在南宋完成,故D不符合题意。故选B。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源