第19课 清朝前期社会经济的发展-七年级下册历史背记要点与三年真题(含解析)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展-七年级下册历史背记要点与三年真题(含解析) |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-02-29 10:46:01 | ||

图片预览

文档简介

七年级下册历史背记要点与三年真题

第19课 清朝前期社会经济的发展

【新课标】

新课标·通过了解明清时期的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

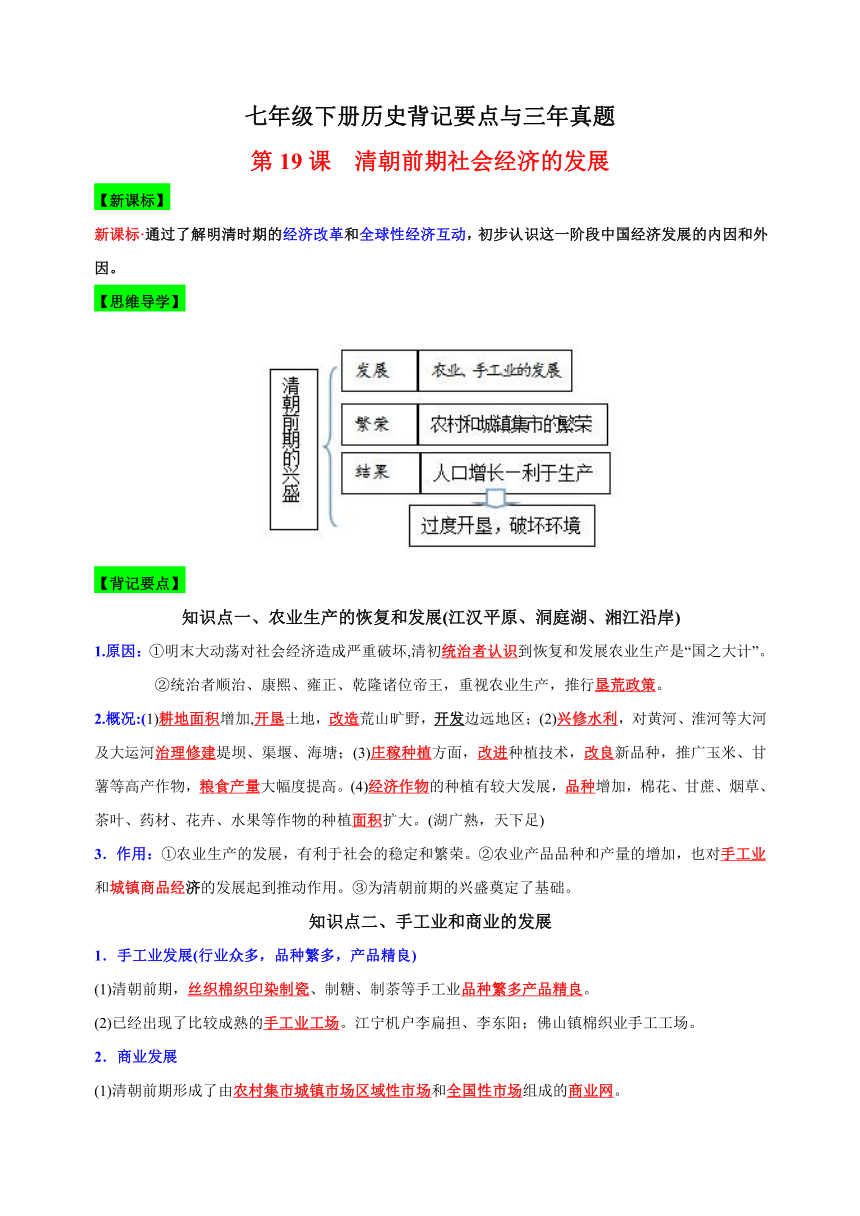

【思维导学】

【背记要点】

知识点一、农业生产的恢复和发展(江汉平原、洞庭湖、湘江沿岸)

1.原因:①明末大动荡对社会经济造成严重破坏,清初统治者认识到恢复和发展农业生产是“国之大计”。②统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,重视农业生产,推行垦荒政策。

2.概况:(1)耕地面积增加,开垦土地,改造荒山旷野,开发边远地区;(2)兴修水利,对黄河、淮河等大河及大运河治理修建堤坝、渠堰、海塘;(3)庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量大幅度提高。(4)经济作物的种植有较大发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉、水果等作物的种植面积扩大。(湖广熟,天下足)

3.作用:①农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。②农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到推动作用。③为清朝前期的兴盛奠定了基础。

知识点二、手工业和商业的发展

1.手工业发展(行业众多,品种繁多,产品精良)

(1)清朝前期,丝织棉织印染制瓷、制糖、制茶等手工业品种繁多产品精良。

(2)已经出现了比较成熟的手工业工场。江宁机户李扁担、李东阳;佛山镇棉织业手工工场。

2.商业发展

(1)清朝前期形成了由农村集市城镇市场区域性市场和全国性市场组成的商业网。

(2)一些农村地区发展为工商业市镇吴江县盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”,湖北汉口镇明朝中期才发展,清朝时“人烟数十里,贾户数千家”)

(3)大城市工商业繁荣。北京、江宁(江苏南京)、扬州、杭州、广州、苏州(乾隆时“十万烟火”财富“甲于天下”,地段“地值寸金”)。

(4)在商业活动中,形成了大商帮,如山西的晋商(乾隆时经营汇兑、放贷和存款业务,开设“票号”)、江南徽州府的徽商,商帮的活动对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

知识点三、人口的增长

1.增长:清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。乾隆末年,全国人口发展到3亿。

2.问题:①人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。②开荒垦田导致水土流失严重,地力下降,生态破坏。③庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【易错警示】正确看待手工业工场

清朝前期在我国南方地区出现了一些规模很大的手工业工场,主要集中在棉纺织行业。这些手工业工场出现了资本主义性质的雇佣关系,产生了中国早期的资本主义萌芽。因只在江南地区稀疏出现,在全国范围内仍然是自给自足的自然经济占据主导地位。因此我国仍处在封建社会时期。

【温馨提示】

1、清朝前期的“康乾盛世”是中国古代封建王朝的最后一次盛世。

2、清朝手工业的特点是以生产商品为目的,“机户出资,机工出力”。机户与机工之间的雇佣与被雇佣的关系。

【三年真题】

(一)、2022年中考真题

1.明朝末年,人口锐减;到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到3亿。清朝人口大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定经济得到迅速发展 B.出现比较成熟的手工业工场

C.改进种植技术和改良新品种 D.形成大的商帮经营存款业务

2.与汉代“千里不贩柔”相比,明清时期,粮食、布匹等民生日用品已成为长途贩运的主要商品,且出现了诸多商品粮基地。下列各项能佐证这一说法的是( )

A.交子的出现 B.市舶司的设置 C.商帮的兴起 D.十三行的设立

3. 1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计4亿比索,其中二分之一或者更多一些通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银"贸易的“全球化”贸易( )

A. 有利于明清商品经济的发展 B. 导致葡萄牙殖民者占据澳门

C. 为海上丝路的开通奠定基础 D. 表明当时中国已经步入近代

4.某博物馆计划推出中国古代某专题展览,准备了多种资料,其中有如下所示四朝幅图片。据此判断,该展览的主题是中国古代( )

A.货币的发展历程 B.制瓷业的发展历程 C.商业的发展历程 D.丝织业的发展历程

5.明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,乾隆末年全国人口发展到3亿。顺治十八年,全国耕地面积549万余顷,到乾隆三十一年,全国耕地面积达到741万余顷。这反映了清前期( )

A.社会经济迅速发展 B.商品经济十分活跃 C.实行闭关锁国政策 D.君主专制进一步强化

6.有历史学家认为,中国古代政治社会最理想安定时期莫过于汉唐。下列能印证该观点的有( )

①文景之治 ②贞观之治 ③开元盛世 ④康乾盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.乾隆时期出现了自发的移民。山东、河北向东北移民,福建向台湾移民,除国内移民外,也有向海外移民的现象。造成这一移民风潮的主要原因是( )

A.政局动荡 B.经济衰退 C.人地矛盾 D.自然灾害

8.山西历史悠久,文化底蕴厚重。李老师设计了“探三晋历史·品家乡文化”的主题式作业。明清时期,晋商成为勇于创新的山西人的代表。下面图文信息反映了晋商

日异昌是中国历史上第一家经营异地汇兑业务的金融票号。其鼎盛时期以平遥为总号,分号遍布中国各大城市。至今悬挂在日昇昌中厅廊柱上的对联称:“轻重权衡千金日利,中西汇兑一纸风行。”

A.艰苦奋斗的精神B.安土重迁的观念C.汇通天下的辉煌D.诚信为本的理念

9.阅读材料,完成下列要求

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据傅筑夫《中国经济史论丛》编制

材料二 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。人口增长也随之加快,特别是地丁合一之后,人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图表中②处是我国古代哪一盛世局面?这一盛世局面的具体表现有哪些?

(2)材料二中,历代统治者对经济的发展有何共同态度?结果如何?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。

(4)根据上述材料并结合所学知识,概括影响封建经济发展的因素。

(二)、2021年中考真题

1.康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行 C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

2.某校史学社的同学参与了市博物馆货币展的布置。下图所示货币按其发行的先后序呈现正确的是( )

A.①②③④ B.③②①④ C.①③②④ D.③②④①

3.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。”这一现象可能出现在( )

A.三国时期 B.隋唐时期 C.五代十国时期 D.明清时期

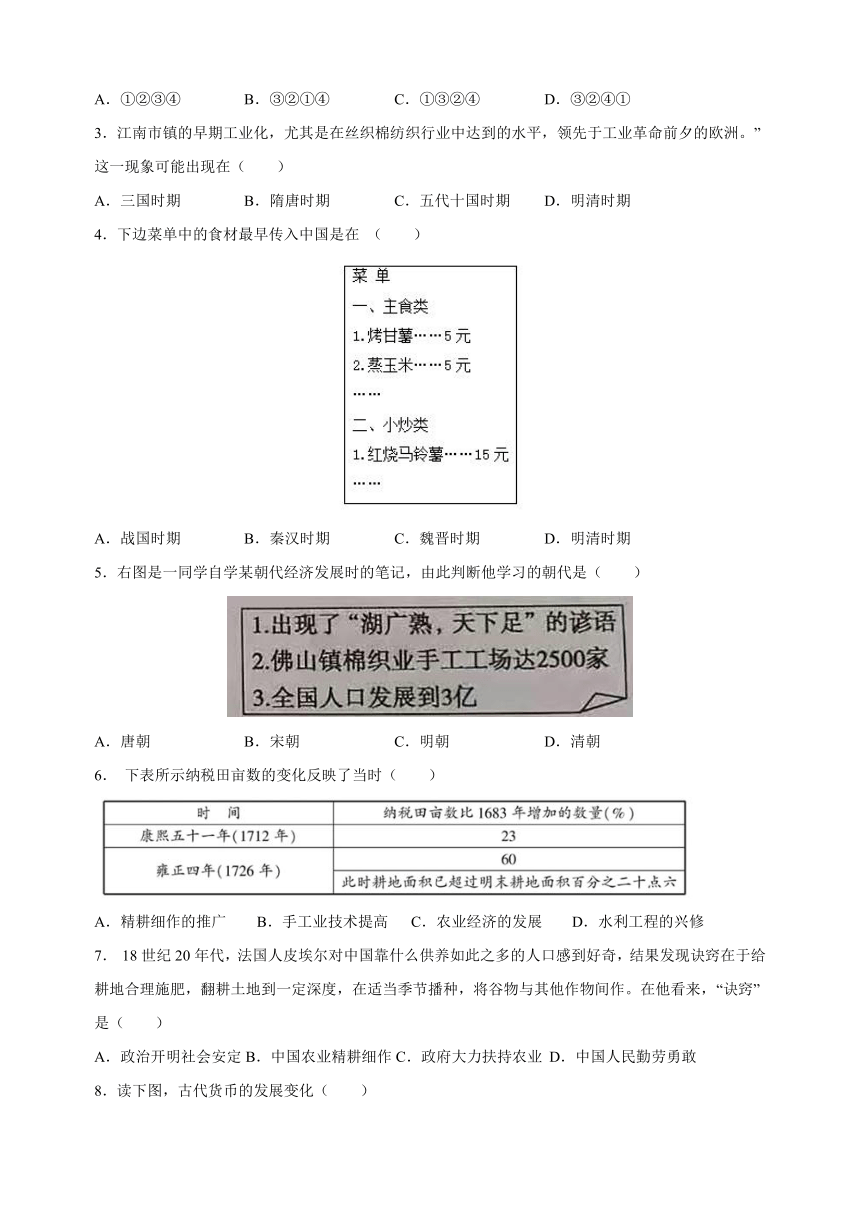

4.下边菜单中的食材最早传入中国是在 ( )

A.战国时期 B.秦汉时期 C.魏晋时期 D.明清时期

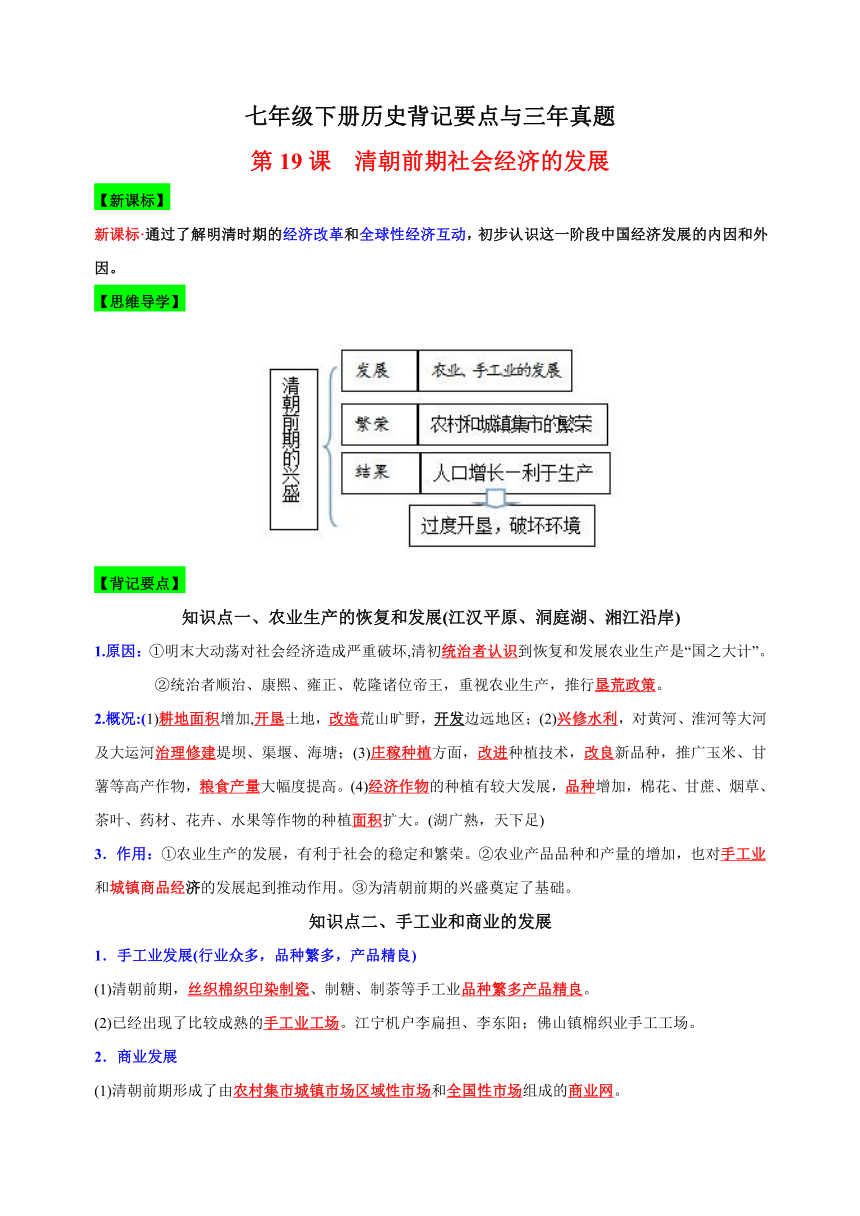

5.右图是一同学自学某朝代经济发展时的笔记,由此判断他学习的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

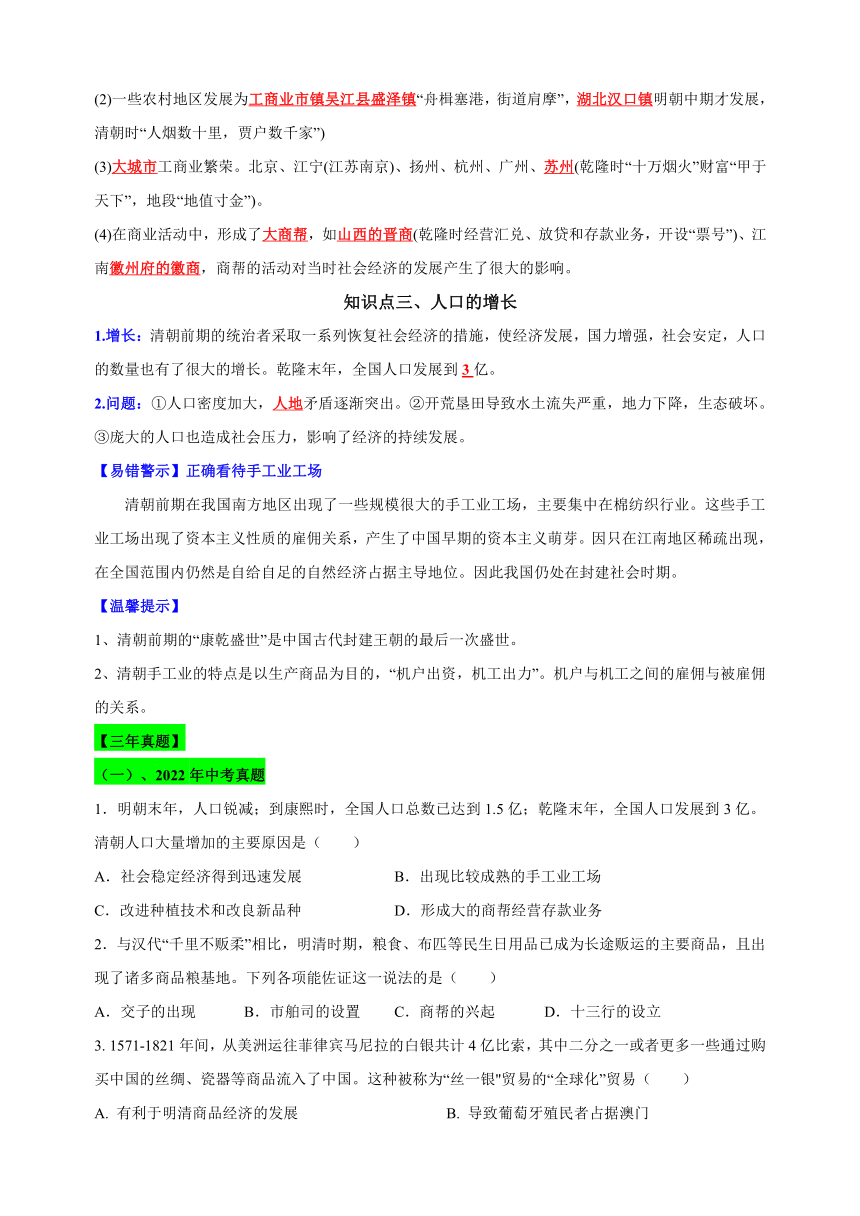

6. 下表所示纳税田亩数的变化反映了当时( )

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高 C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

7. 18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A.政治开明社会安定B.中国农业精耕细作C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

8.读下图,古代货币的发展变化( )

A.见延了古代商业的繁荣 B.佐证了抑商政重的合理

C.呈现了小农经济的瓦解 D.表明了古代贸易额减少

9.清朝前期,手工业有了很大的发展。对其起推动作用的是( )

A.农业发展 B.文化繁荣 C.专制加强 D.疆域扩大

10.人口迁移,为社会发展注入了新的活力,影响深远。阅读材料,完成下列问题。

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早。由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许体云说历史:大国霸业的兴废》

材料二 (明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比。民物繁华。边塞城市如大同也“繁华富庶。不下江南”"。新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区。清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营。

——摘编自赵毅、赵轶峰(中国古代史》

(1)据材料一.概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其原因

(2)据材料二,概括明清时期经济发展的特点。并结合所学知识,说说明清时期经济发展对当时文学艺术的影响,

(三)、2020年中考真题

1.清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇( )

A.农业的发展 B.手工业的进步 C.商业的繁荣 D.文化的兴盛

2.明清时期出现了一些大的商帮。有“无徽不成镇”的说法。这现象反映了( )

A.经济重心南移B.商品经济发展C.手工业技术进步 D.自然经济的瓦解

3.以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

A.①②③④ B.②①④③ C.②③④① D.③①②④

4.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说( )

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

5.阅读下列材料,回答问题。

材料三 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

材料四 清代开荒执照图

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(2)根据材料三和材料四并结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

参考答案

(一)、2022年中考真题

1. A

【解析】据所学知识可知,明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿。A项正确;出现比较成熟的手工业工场、 形成大的商帮经营存款业务与题干无关,排除BD项;改进种植技术和改良新品种是清朝人口大量增加的原因但不是主要原因,排除C项。故选A项。

2. C

【解析】根据题干“明清时期,粮食、布匹等民生日用品已成为长途贩运的主要商品,且出现了诸多商品粮基地。”结合所学知识可知,明清时期商帮的出现为长途运输提供了可能,C项正确;交子是最早的纸币,与商品运输无关,排除A项;市舶司是管理海外贸易的机构,排除B项;广州十三行负责管理进出口贸易,排除D项。故选C项。

3. A

【解析】明清时期是1368年-1912年,根据材料中“商品”“贸易”等词语,说明这一贸易有利于明清商品经济的发展,A项正确;1553年葡萄牙殖民者攫取了我国在广东澳门的居住权,排除B项;汉武帝时期开辟了海上丝绸之路,排除C项;鸦片战争是中国近代史的开端,排除D项。故选A项。

4. C

【解析】结合所学内容可知,图示内容都与唐宋到明清时期的商业发展有关,所以该展览的主题应该是中国古代的商业的发展历程,C项正确;唐朝长安城平面图和货币的发展历程、制瓷业的发展历程和丝织业的发展历程无关,排除ABD项。故选C项。

5. A

【解析】根据材料内容可知,清朝乾隆时期全国的人口和耕地面积都大大增加,这体现了社会经济的迅速发展,A项正确;清朝实行重农抑商政策,商品经济并不是十分活跃,排除B项;材料无法体现闭关锁国政策和君主专制的强化,排除CD项。故选A项。

6. A

【解析】文景之治出现于西汉,贞观之治和开元盛世出现于唐朝,①②③符合题意,A项正确;康乾盛世出现于清朝。④不符合题意,排除B、C和D项。故选A项。

7. C

【解析】题目中突出的是自发的移民现象,由移民方向的变化,可以看出国内从华中迁往东北地区,东南沿海迁往台湾。从中可以看出这种自发的移民现象并没有受到清政府的限制,尤其是请朝中前期长期限制开发的东北地区,还有待开发的台湾地区都成为新的移民方向。C项正确;造成这一时期移民风潮的主要原因是人地矛盾,并不是政局动荡、经济衰退和自然灾害,排除ABD项。故选C项。

8. C

【解析】根据“异地汇兑业务”、“分号遍布中国各大城市”、“中西汇兑”等信息可知,这说明当时晋商的票号业务发展规模大,体现了汇通天下的辉煌,C项正确;图文反映的是晋商汇通天下的辉煌,并非艰苦奋斗的精神、安土重迁的观念和诚信为本的理念,排除ABD项。故选C项。

9. (1)盛世:开元盛世;表现:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)共同态度:以农文本;重视农桑;推动农业发展;结果:推动社会经济繁荣。

(3)新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等(言之有理即可)。

【解析】

(1)根据材料一“中国古代经济发展趋势图”中②对应的是754年左右,当时正处于唐玄宗统治时期,唐玄宗统治前期,出现的盛世局面是开元盛世。开元盛世的具体表现为:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)根据材料二“ 唐太宗认为……因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产……量力开垦土地。清初统治者顺治、……都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。”可得出历代统治者对经济的发展的态度::以农文本;重视农桑;推动农业发展;根据材料二“ 唐太宗认为……因……使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。……使农业生产很快得到恢复。”可得出结果:推动社会经济繁荣。

(3)根据材料三“明中后期传入我国的高产作物……高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响……则大都被开垦耕种。……人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。”结合所学知识,可得出新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系:新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)本问是开放性问题,言之有理即可。如:政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等。

(二)、2021年中考真题

1. A

【解析】题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

2. B

【详解】结合所学知识可知,交子是在北宋时期出现的;五铢钱是在汉武帝时期发行的;半两钱是秦朝的官方货币;康熙重宝是在清朝发行的,因此正确排序是③②①④,B符合题意,ACD排除。故选B。

3. D

【详解】根据所学知识可知,清朝前期,丝织业等手工业有很大的发展,当时出现了比较成熟的手工业工场。 D正确;三国、隋唐、五代十国时期还没有出现这一现象。ABC错误;综上故选D。

4. D

【详解】依据图片信息并结合所学可知,明朝时期,玉米、甘薯、马铃薯从美洲传入中国,在清朝乾隆时期普遍种植 ,且明代徐光启所写的《农政全书》中记载有马铃薯(土豆),故菜单中的食材最早传入中国是在明清时期,D正确;ABC错误。综上故选D。

5. D

【详解】依据题干信息并结合所学可知,清朝中期,江汉平原、洞庭湖等地区普遍推广了玉米、番薯等作物的种植,粮食产量有了较大的提高,当时的湖广地区成为新的商品粮基地,所以出现了湖广熟天下足的谚语;清朝前期丝织业棉职业印染业等手工业有了很大的发展,出现了比较成熟的手工业工厂并颇具规模;清朝人口增长较快,到乾隆末年全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。综上可以判断他学习的朝代是清朝,故D正确;ABC错误。综上故选D。

6. C

【详解】根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现逐年增长趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积20.6%。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意;题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除AD项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C项。

7. B

【详解】“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

8. A

【详解】根据题干图片信息,秦半两钱、汉五铢钱、北宋纸币、明清银锭,结合所学知识可知,从铜币到银锭的变化,说明了商品经济的繁荣,所以A符合题意;题干图片信息反映了古代商业的繁荣,不能佐证抑商,所以B不符合题意;1956年社会主义改造完成后,农村实现集体化,小农经济瓦解,所以C不符合题意;题干图片信息反映了古代商业的繁荣,表明了古代贸易额减少表述错误,所以D不符合题意。

9. A

【详解】结合所学知识可知,清朝时期的农业发展为手工业发展奠定了基础,A正确;B属于文化领域上的表现,与题干无关,排除;C属于政治的表现,与题干无关,排除;D属于疆域变化的表现,与题干无关,排除。故选A。

10. (1)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。

原因:北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;民营手工业占据主导地位。

影响:小说和戏剧(昆曲与京刷)创作蓬勃发展。”

【详解】

(1)情况:根据“草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动”得出北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。原因:根据“由于气候改变的关系,……核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃”得出北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:根据“形成了相当发达的全国商业市场”、“新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区”得出全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;根据“清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营”得出民营手工业占据主导地位。影响结合所学内容可知主要是小说和戏剧创作蓬勃发展。

(三)、2020年中考真题

1. C

【解析】依据材料信息结合所学可知,“贾户数千家”的意思是从事商业的人比较多,所以这反映了汉口镇商业的繁荣,因此C选项正确;材料强调的是汉口镇商业的繁荣,并未涉及其农业、手工业和文化的发展情况,ABD选项错误。故选C。

2. B

【解析】商帮是明清时期地域性商人群体。“无徽不成镇”是对历史上徽商辉煌的形象诠释,故B符合题意;我国南宋时已实现经济重心南移,排除A;材料涉及商业发展的信息,与手工业技术无关,排除C;鸦片战争以来,我国自然经济开始逐渐解体,排除D。故选B。

3. B

【解析】根据所学可知,唐代,李世民开创贞观之治,随后,他的后继者李隆基开创开元盛世;西汉初年,统治者休养生息,开创了文景之治;康清朝前期,统治者励精图治,开创康乾盛世;故②①④③符合题意。故B符合题意,ACD均不符合题意。故选B。

4. C

【解析】考查点:明清经济发展。解题思路:根据材料“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,“工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明清时期江南地区工商业发达,四方辐辏,贸易往来频繁,而且工商业成为国民经济的重要支柱之一。根据所学知识可知,清朝前期商业非常发达,商品贸易都十分的兴盛,形成了商业网,出现了如北京、江宁、扬州、苏州、杭州等大城市。C正确;清朝前期农业发展,A错误;自然经济解体是从鸦片战争开始,B错误;南方经济发达,材料没有体现出北方经济超过北方,D错误。综上故选C。

5. (2)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

【解析】

(2)依据课本所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

第19课 清朝前期社会经济的发展

【新课标】

新课标·通过了解明清时期的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

【思维导学】

【背记要点】

知识点一、农业生产的恢复和发展(江汉平原、洞庭湖、湘江沿岸)

1.原因:①明末大动荡对社会经济造成严重破坏,清初统治者认识到恢复和发展农业生产是“国之大计”。②统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,重视农业生产,推行垦荒政策。

2.概况:(1)耕地面积增加,开垦土地,改造荒山旷野,开发边远地区;(2)兴修水利,对黄河、淮河等大河及大运河治理修建堤坝、渠堰、海塘;(3)庄稼种植方面,改进种植技术,改良新品种,推广玉米、甘薯等高产作物,粮食产量大幅度提高。(4)经济作物的种植有较大发展,品种增加,棉花、甘蔗、烟草、茶叶、药材、花卉、水果等作物的种植面积扩大。(湖广熟,天下足)

3.作用:①农业生产的发展,有利于社会的稳定和繁荣。②农业产品品种和产量的增加,也对手工业和城镇商品经济的发展起到推动作用。③为清朝前期的兴盛奠定了基础。

知识点二、手工业和商业的发展

1.手工业发展(行业众多,品种繁多,产品精良)

(1)清朝前期,丝织棉织印染制瓷、制糖、制茶等手工业品种繁多产品精良。

(2)已经出现了比较成熟的手工业工场。江宁机户李扁担、李东阳;佛山镇棉织业手工工场。

2.商业发展

(1)清朝前期形成了由农村集市城镇市场区域性市场和全国性市场组成的商业网。

(2)一些农村地区发展为工商业市镇吴江县盛泽镇“舟楫塞港,街道肩摩”,湖北汉口镇明朝中期才发展,清朝时“人烟数十里,贾户数千家”)

(3)大城市工商业繁荣。北京、江宁(江苏南京)、扬州、杭州、广州、苏州(乾隆时“十万烟火”财富“甲于天下”,地段“地值寸金”)。

(4)在商业活动中,形成了大商帮,如山西的晋商(乾隆时经营汇兑、放贷和存款业务,开设“票号”)、江南徽州府的徽商,商帮的活动对当时社会经济的发展产生了很大的影响。

知识点三、人口的增长

1.增长:清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。乾隆末年,全国人口发展到3亿。

2.问题:①人口密度加大,人地矛盾逐渐突出。②开荒垦田导致水土流失严重,地力下降,生态破坏。③庞大的人口也造成社会压力,影响了经济的持续发展。

【易错警示】正确看待手工业工场

清朝前期在我国南方地区出现了一些规模很大的手工业工场,主要集中在棉纺织行业。这些手工业工场出现了资本主义性质的雇佣关系,产生了中国早期的资本主义萌芽。因只在江南地区稀疏出现,在全国范围内仍然是自给自足的自然经济占据主导地位。因此我国仍处在封建社会时期。

【温馨提示】

1、清朝前期的“康乾盛世”是中国古代封建王朝的最后一次盛世。

2、清朝手工业的特点是以生产商品为目的,“机户出资,机工出力”。机户与机工之间的雇佣与被雇佣的关系。

【三年真题】

(一)、2022年中考真题

1.明朝末年,人口锐减;到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿;乾隆末年,全国人口发展到3亿。清朝人口大量增加的主要原因是( )

A.社会稳定经济得到迅速发展 B.出现比较成熟的手工业工场

C.改进种植技术和改良新品种 D.形成大的商帮经营存款业务

2.与汉代“千里不贩柔”相比,明清时期,粮食、布匹等民生日用品已成为长途贩运的主要商品,且出现了诸多商品粮基地。下列各项能佐证这一说法的是( )

A.交子的出现 B.市舶司的设置 C.商帮的兴起 D.十三行的设立

3. 1571-1821年间,从美洲运往菲律宾马尼拉的白银共计4亿比索,其中二分之一或者更多一些通过购买中国的丝绸、瓷器等商品流入了中国。这种被称为“丝一银"贸易的“全球化”贸易( )

A. 有利于明清商品经济的发展 B. 导致葡萄牙殖民者占据澳门

C. 为海上丝路的开通奠定基础 D. 表明当时中国已经步入近代

4.某博物馆计划推出中国古代某专题展览,准备了多种资料,其中有如下所示四朝幅图片。据此判断,该展览的主题是中国古代( )

A.货币的发展历程 B.制瓷业的发展历程 C.商业的发展历程 D.丝织业的发展历程

5.明朝鼎盛时期全国人口达到1亿多,乾隆末年全国人口发展到3亿。顺治十八年,全国耕地面积549万余顷,到乾隆三十一年,全国耕地面积达到741万余顷。这反映了清前期( )

A.社会经济迅速发展 B.商品经济十分活跃 C.实行闭关锁国政策 D.君主专制进一步强化

6.有历史学家认为,中国古代政治社会最理想安定时期莫过于汉唐。下列能印证该观点的有( )

①文景之治 ②贞观之治 ③开元盛世 ④康乾盛世

A.①②③ B.①②④ C.①③④ D.②③④

7.乾隆时期出现了自发的移民。山东、河北向东北移民,福建向台湾移民,除国内移民外,也有向海外移民的现象。造成这一移民风潮的主要原因是( )

A.政局动荡 B.经济衰退 C.人地矛盾 D.自然灾害

8.山西历史悠久,文化底蕴厚重。李老师设计了“探三晋历史·品家乡文化”的主题式作业。明清时期,晋商成为勇于创新的山西人的代表。下面图文信息反映了晋商

日异昌是中国历史上第一家经营异地汇兑业务的金融票号。其鼎盛时期以平遥为总号,分号遍布中国各大城市。至今悬挂在日昇昌中厅廊柱上的对联称:“轻重权衡千金日利,中西汇兑一纸风行。”

A.艰苦奋斗的精神B.安土重迁的观念C.汇通天下的辉煌D.诚信为本的理念

9.阅读材料,完成下列要求

材料一 中国古代经济发展趋势图

——根据傅筑夫《中国经济史论丛》编制

材料二 唐太宗认为:“夫民者国之先,国者君之本。”因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。清初统治者顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》、统编初中历史教科书等

材料三 明中后期传入我国的高产作物,如玉蜀黍(即玉米)、番薯(俗称地瓜),到清代普遍种植于全国各地,高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响。清初荒地极多,随处可见,而到康熙末年,则大都被开垦耕种。因而耕地面积由1645年的400余万顷,增加到1724年的680余万顷。人口增长也随之加快,特别是地丁合一之后,人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。

——摘编自张传玺主编《简明中国古代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出图表中②处是我国古代哪一盛世局面?这一盛世局面的具体表现有哪些?

(2)材料二中,历代统治者对经济的发展有何共同态度?结果如何?

(3)根据材料三并结合所学知识,分析新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系。

(4)根据上述材料并结合所学知识,概括影响封建经济发展的因素。

(二)、2021年中考真题

1.康熙年间,苏南地区每亩地价银四五两,米每升钱七文。到乾隆中后期,地价增至七八两至十余两,米价上涨四至五倍。康乾时期地价、米价变化的主要原因是( )

A.人口快速增长 B.闭关政策推行 C.官僚机构臃肿 D.君主专制强化

2.某校史学社的同学参与了市博物馆货币展的布置。下图所示货币按其发行的先后序呈现正确的是( )

A.①②③④ B.③②①④ C.①③②④ D.③②④①

3.江南市镇的早期工业化,尤其是在丝织棉纺织行业中达到的水平,领先于工业革命前夕的欧洲。”这一现象可能出现在( )

A.三国时期 B.隋唐时期 C.五代十国时期 D.明清时期

4.下边菜单中的食材最早传入中国是在 ( )

A.战国时期 B.秦汉时期 C.魏晋时期 D.明清时期

5.右图是一同学自学某朝代经济发展时的笔记,由此判断他学习的朝代是( )

A.唐朝 B.宋朝 C.明朝 D.清朝

6. 下表所示纳税田亩数的变化反映了当时( )

A.精耕细作的推广 B.手工业技术提高 C.农业经济的发展 D.水利工程的兴修

7. 18世纪20年代,法国人皮埃尔对中国靠什么供养如此之多的人口感到好奇,结果发现诀窍在于给耕地合理施肥,翻耕土地到一定深度,在适当季节播种,将谷物与其他作物间作。在他看来,“诀窍”是( )

A.政治开明社会安定B.中国农业精耕细作C.政府大力扶持农业 D.中国人民勤劳勇敢

8.读下图,古代货币的发展变化( )

A.见延了古代商业的繁荣 B.佐证了抑商政重的合理

C.呈现了小农经济的瓦解 D.表明了古代贸易额减少

9.清朝前期,手工业有了很大的发展。对其起推动作用的是( )

A.农业发展 B.文化繁荣 C.专制加强 D.疆域扩大

10.人口迁移,为社会发展注入了新的活力,影响深远。阅读材料,完成下列问题。

材料一 大概从公元二百年到五百年之间,全球气候发生变化,与以往相比各处都变得更为寒冷,在中国北方地区寒冷气候出现得更早。由于气候改变的关系,草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动。大量的北方族群侵入南方,改变了中国本来的人口结构,同样,中国北方原来的人口在骨牌效应下,也一波一波地不断南侵,改变了南方的人口结构。

——摘编自许倬云《许体云说历史:大国霸业的兴废》

材料二 (明中叶以后)形成了相当发达的全国商业市场。这时不仅南京等传统的发达地区的城市铺行栉比。民物繁华。边塞城市如大同也“繁华富庶。不下江南”"。新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区。清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营。

——摘编自赵毅、赵轶峰(中国古代史》

(1)据材料一.概括古代中国人口南迁的两种基本情况及其原因

(2)据材料二,概括明清时期经济发展的特点。并结合所学知识,说说明清时期经济发展对当时文学艺术的影响,

(三)、2020年中考真题

1.清朝前期,湖北的汉口镇已是一个“人烟数十里,贾户数千家”的都会。“贾户数千家”反映出汉口镇( )

A.农业的发展 B.手工业的进步 C.商业的繁荣 D.文化的兴盛

2.明清时期出现了一些大的商帮。有“无徽不成镇”的说法。这现象反映了( )

A.经济重心南移B.商品经济发展C.手工业技术进步 D.自然经济的瓦解

3.以下是我国封建社会时期曾经出现过的盛世景象,按时间先后顺序排列正确的是( )

①贞观之治 ②文景之治 ③康乾盛世 ④开元盛世

A.①②③④ B.②①④③ C.②③④① D.③①②④

4.明清时期,“苏湖熟,天下足”的状况已不复存在,唐寅曾描绘苏州等地“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源。这说( )

A.江南地区农业落后 B.自然经济开始解体

C.江南地区工商业发达 D.南方经济落后于北方

5.阅读下列材料,回答问题。

材料三 顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策。

材料四 清代开荒执照图

——摘自人教版《中国历史》七年级下册

(2)根据材料三和材料四并结合所学知识,简述清朝垦荒政策的作用。

参考答案

(一)、2022年中考真题

1. A

【解析】据所学知识可知,明末以来的经济衰败和连年战乱,造成人口锐减。清朝前期的统治者采取一系列恢复社会经济的措施,使经济发展,国力增强,社会安定,人口的数量也有了很大的增长。到康熙时,全国人口总数已达到1.5亿。乾隆末年,全国人口发展到3亿。A项正确;出现比较成熟的手工业工场、 形成大的商帮经营存款业务与题干无关,排除BD项;改进种植技术和改良新品种是清朝人口大量增加的原因但不是主要原因,排除C项。故选A项。

2. C

【解析】根据题干“明清时期,粮食、布匹等民生日用品已成为长途贩运的主要商品,且出现了诸多商品粮基地。”结合所学知识可知,明清时期商帮的出现为长途运输提供了可能,C项正确;交子是最早的纸币,与商品运输无关,排除A项;市舶司是管理海外贸易的机构,排除B项;广州十三行负责管理进出口贸易,排除D项。故选C项。

3. A

【解析】明清时期是1368年-1912年,根据材料中“商品”“贸易”等词语,说明这一贸易有利于明清商品经济的发展,A项正确;1553年葡萄牙殖民者攫取了我国在广东澳门的居住权,排除B项;汉武帝时期开辟了海上丝绸之路,排除C项;鸦片战争是中国近代史的开端,排除D项。故选A项。

4. C

【解析】结合所学内容可知,图示内容都与唐宋到明清时期的商业发展有关,所以该展览的主题应该是中国古代的商业的发展历程,C项正确;唐朝长安城平面图和货币的发展历程、制瓷业的发展历程和丝织业的发展历程无关,排除ABD项。故选C项。

5. A

【解析】根据材料内容可知,清朝乾隆时期全国的人口和耕地面积都大大增加,这体现了社会经济的迅速发展,A项正确;清朝实行重农抑商政策,商品经济并不是十分活跃,排除B项;材料无法体现闭关锁国政策和君主专制的强化,排除CD项。故选A项。

6. A

【解析】文景之治出现于西汉,贞观之治和开元盛世出现于唐朝,①②③符合题意,A项正确;康乾盛世出现于清朝。④不符合题意,排除B、C和D项。故选A项。

7. C

【解析】题目中突出的是自发的移民现象,由移民方向的变化,可以看出国内从华中迁往东北地区,东南沿海迁往台湾。从中可以看出这种自发的移民现象并没有受到清政府的限制,尤其是请朝中前期长期限制开发的东北地区,还有待开发的台湾地区都成为新的移民方向。C项正确;造成这一时期移民风潮的主要原因是人地矛盾,并不是政局动荡、经济衰退和自然灾害,排除ABD项。故选C项。

8. C

【解析】根据“异地汇兑业务”、“分号遍布中国各大城市”、“中西汇兑”等信息可知,这说明当时晋商的票号业务发展规模大,体现了汇通天下的辉煌,C项正确;图文反映的是晋商汇通天下的辉煌,并非艰苦奋斗的精神、安土重迁的观念和诚信为本的理念,排除ABD项。故选C项。

9. (1)盛世:开元盛世;表现:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)共同态度:以农文本;重视农桑;推动农业发展;结果:推动社会经济繁荣。

(3)新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等(言之有理即可)。

【解析】

(1)根据材料一“中国古代经济发展趋势图”中②对应的是754年左右,当时正处于唐玄宗统治时期,唐玄宗统治前期,出现的盛世局面是开元盛世。开元盛世的具体表现为:政治稳定,经济繁荣,国库充盈,民众生活安定;唐朝的国力达到前所未有的强大。

(2)根据材料二“ 唐太宗认为……因此他注重农桑,轻徭薄赋,使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产……量力开垦土地。清初统治者顺治、……都十分重视农业生产,大力推行星荒政策,使农业生产很快得到恢复。”可得出历代统治者对经济的发展的态度::以农文本;重视农桑;推动农业发展;根据材料二“ 唐太宗认为……因……使社会经济繁荣起来。明初,朱元璋下令各地流亡人民还乡生产,还乡者皆免税三年,量力开垦土地。……使农业生产很快得到恢复。”可得出结果:推动社会经济繁荣。

(3)根据材料三“明中后期传入我国的高产作物……高产作物的推广,对于粮食增产有重大影响……则大都被开垦耕种。……人口数字急剧增加,乾隆十四年(1749)为1亿7000万,至嘉庆十七年(1812)增加到3亿6000万。”结合所学知识,可得出新作物品种、耕地面积和人口数量之间的关系:新作物品种的引进提高了粮食产量,促进人口的增长;人口的增长加快了土地开垦,土地开垦促进了新作物的推广和人口的再次增长。

(4)本问是开放性问题,言之有理即可。如:政府支持农业发展,高产作物引进;商业繁荣等。

(二)、2021年中考真题

1. A

【解析】题干反映了康乾时期地价、米价明显上涨,结合所学知识,这一时期人口快速增长,人多地少的矛盾日益突出,因此导致地价、米价的变化,A项正确。闭关政策推行造成中国对外贸易日益萎缩,但是与题干中的变化没有直接关系,排除B项;官僚机构臃肿易导致行政效率降低,不符合题意,排除C项;君主专制强化反映了政治上皇帝独揽大权,但是也与题干中地价、米价的变化没有直接关系,排除D项。故选A项。

2. B

【详解】结合所学知识可知,交子是在北宋时期出现的;五铢钱是在汉武帝时期发行的;半两钱是秦朝的官方货币;康熙重宝是在清朝发行的,因此正确排序是③②①④,B符合题意,ACD排除。故选B。

3. D

【详解】根据所学知识可知,清朝前期,丝织业等手工业有很大的发展,当时出现了比较成熟的手工业工场。 D正确;三国、隋唐、五代十国时期还没有出现这一现象。ABC错误;综上故选D。

4. D

【详解】依据图片信息并结合所学可知,明朝时期,玉米、甘薯、马铃薯从美洲传入中国,在清朝乾隆时期普遍种植 ,且明代徐光启所写的《农政全书》中记载有马铃薯(土豆),故菜单中的食材最早传入中国是在明清时期,D正确;ABC错误。综上故选D。

5. D

【详解】依据题干信息并结合所学可知,清朝中期,江汉平原、洞庭湖等地区普遍推广了玉米、番薯等作物的种植,粮食产量有了较大的提高,当时的湖广地区成为新的商品粮基地,所以出现了湖广熟天下足的谚语;清朝前期丝织业棉职业印染业等手工业有了很大的发展,出现了比较成熟的手工业工厂并颇具规模;清朝人口增长较快,到乾隆末年全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的1/3。综上可以判断他学习的朝代是清朝,故D正确;ABC错误。综上故选D。

6. C

【详解】根据题干表格可知,从1712年到1726年,纳税田亩数与1683年相比,呈现逐年增长趋势,且1726年的耕地面积已超过明末耕地面积20.6%。结合所学知识可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,耕地面积不断扩大,大片土地得到开垦,许多荒山旷野改造成农田,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础,故C项符合题意;题干表格反映了清朝前期耕地面积不断扩大,没有涉及精耕细作、兴修水利的内容,排除AD项;题干表格反映了当时农业经济的发展,而不是手工业技术的提高,排除B项。故选C项。

7. B

【详解】“合理施肥”“翻耕土地”“适当季节播种”“间作”体现了精耕细作,皮埃尔认为中国能够供养如此之多的人口得“诀窍”是农业的精耕细作,故选B;材料信息无法体现政治开明,排除A;材料没有体现政府扶持农业,排除C;材料体现的是精耕细作,并未体现中国人民勇敢,排除D。

8. A

【详解】根据题干图片信息,秦半两钱、汉五铢钱、北宋纸币、明清银锭,结合所学知识可知,从铜币到银锭的变化,说明了商品经济的繁荣,所以A符合题意;题干图片信息反映了古代商业的繁荣,不能佐证抑商,所以B不符合题意;1956年社会主义改造完成后,农村实现集体化,小农经济瓦解,所以C不符合题意;题干图片信息反映了古代商业的繁荣,表明了古代贸易额减少表述错误,所以D不符合题意。

9. A

【详解】结合所学知识可知,清朝时期的农业发展为手工业发展奠定了基础,A正确;B属于文化领域上的表现,与题干无关,排除;C属于政治的表现,与题干无关,排除;D属于疆域变化的表现,与题干无关,排除。故选A。

10. (1)情况:北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。

原因:北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;民营手工业占据主导地位。

影响:小说和戏剧(昆曲与京刷)创作蓬勃发展。”

【详解】

(1)情况:根据“草原上的民族慢慢地向南移动;核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃,也慢慢向南移动”得出北方少数民族迁到中原地区;中原汉族迁到南方地区。原因:根据“由于气候改变的关系,……核心地区的汉人,也许因为人口增加,也许因为南方土地肥沃”得出北方地区寒冷。北方汉人人口增加;南方土地肥沃。

(2)特点:根据“形成了相当发达的全国商业市场”、“新兴的市镇大部分集中在江南的苏,松、杭、嘉、湖地区”得出全国商业市场相当发达;大量江南市镇兴起;根据“清代除军器,铸钱等手工业生产属官营和个别地区设主官营丝作坊、制资作坊外,各种手工业均为民营”得出民营手工业占据主导地位。影响结合所学内容可知主要是小说和戏剧创作蓬勃发展。

(三)、2020年中考真题

1. C

【解析】依据材料信息结合所学可知,“贾户数千家”的意思是从事商业的人比较多,所以这反映了汉口镇商业的繁荣,因此C选项正确;材料强调的是汉口镇商业的繁荣,并未涉及其农业、手工业和文化的发展情况,ABD选项错误。故选C。

2. B

【解析】商帮是明清时期地域性商人群体。“无徽不成镇”是对历史上徽商辉煌的形象诠释,故B符合题意;我国南宋时已实现经济重心南移,排除A;材料涉及商业发展的信息,与手工业技术无关,排除C;鸦片战争以来,我国自然经济开始逐渐解体,排除D。故选B。

3. B

【解析】根据所学可知,唐代,李世民开创贞观之治,随后,他的后继者李隆基开创开元盛世;西汉初年,统治者休养生息,开创了文景之治;康清朝前期,统治者励精图治,开创康乾盛世;故②①④③符合题意。故B符合题意,ACD均不符合题意。故选B。

4. C

【解析】考查点:明清经济发展。解题思路:根据材料“五更市贾何曾绝,四远方言总不同”,“工商业成为民众生计的主要来源和国家赋税的重要来源”等信息可知,明清时期江南地区工商业发达,四方辐辏,贸易往来频繁,而且工商业成为国民经济的重要支柱之一。根据所学知识可知,清朝前期商业非常发达,商品贸易都十分的兴盛,形成了商业网,出现了如北京、江宁、扬州、苏州、杭州等大城市。C正确;清朝前期农业发展,A错误;自然经济解体是从鸦片战争开始,B错误;南方经济发达,材料没有体现出北方经济超过北方,D错误。综上故选C。

5. (2)使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前朝的兴盛奠定了基础。

【解析】

(2)依据课本所学可知,明朝末年的大动荡对社会经济造成严重的破坏,清初的统治者认识到恢复经济,尤其是恢复和发展农业生产,是“国之大计”。顺治、康熙、雍正、乾隆诸位帝王,都十分重视农业生产,大力推行垦荒政策,使农业生产很快得到恢复,并有了较大的发展,为清朝前期的兴盛奠定了基础。

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源