山东省菏泽市郓城县2023-2024学年七年级历史上学期期末教学质量检测题(含解析)

文档属性

| 名称 | 山东省菏泽市郓城县2023-2024学年七年级历史上学期期末教学质量检测题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-01 11:04:12 | ||

图片预览

文档简介

2023—2024学年度第一学期期末教学质量检测

七年级历史试题

一、选择题:共20小题,每小题1分,共计20分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项,用2B铅笔填涂在答题卡上。

1.“你的两颗牙齿,揭开了中华大地人类活动的奥秘;那一块块的石器,在向我们诉说着人类智慧的闪烁……”这是对我国境内目前已确认的最早的古人类的歌颂。“你”指的是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.中国广袤的大地,曾孕育早期的人类。我们从考古发掘出的一些遗址中,能够看出早期人类的生产生活情况。符合生活在黄河流域、居住半地穴式房屋、种植粟等条件的远古遗址是

A.半坡遗址 B.河姆渡遗址 C.良渚古城遗址 D.周口店猿人遗址

3.2022年12月,中国空间站的水稻实验样品随神舟十四号载人飞船返回地面。至此,中国在国际上首次完成了水稻“从种子侧种子”全生命周期空间培养实验。我国目前已知的最早栽培水稻的原始人类生活在( )

A.长江流域 B.黄河流域 C.珠江流域 D.淮河流域

4.《史记·五帝本纪》将部落首领黄帝、颛顼、喾、尧、舜合列为五帝。颛顼为黄帝之孙,喾为黄帝之曾孙,尧为黄帝之玄孙,而舜也与黄帝有血缘关系。司马迁意在( )

A.强调中华文化同源共祖 B.为世袭制度提供理论依据

C.说明农耕文明源远流长 D.说明中央集权的历史渊源

5.大禹治水是中国古代的神话传说。面对滔滔洪水,禹从父亲鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,率领民众开凿河渠,将洪水疏导入海,经过十多年的努力,终于消除了水患。禹治水有功,得到民众爱戴,被尊称为大禹。由此可知,禹治水成功的主要原因是

A.百折不挠 B.艰苦奋斗 C.改堵为疏 D.无私奉献

6.漂漂亮亮写中国字,堂堂正正作中国人。这是新学期许多学校里的一项主要工作。在我国,汉字的渊源可追溯到远古时代,相传文字的发明者是

A.仓颉 B.嫘祖 C.黄帝 D.隶首

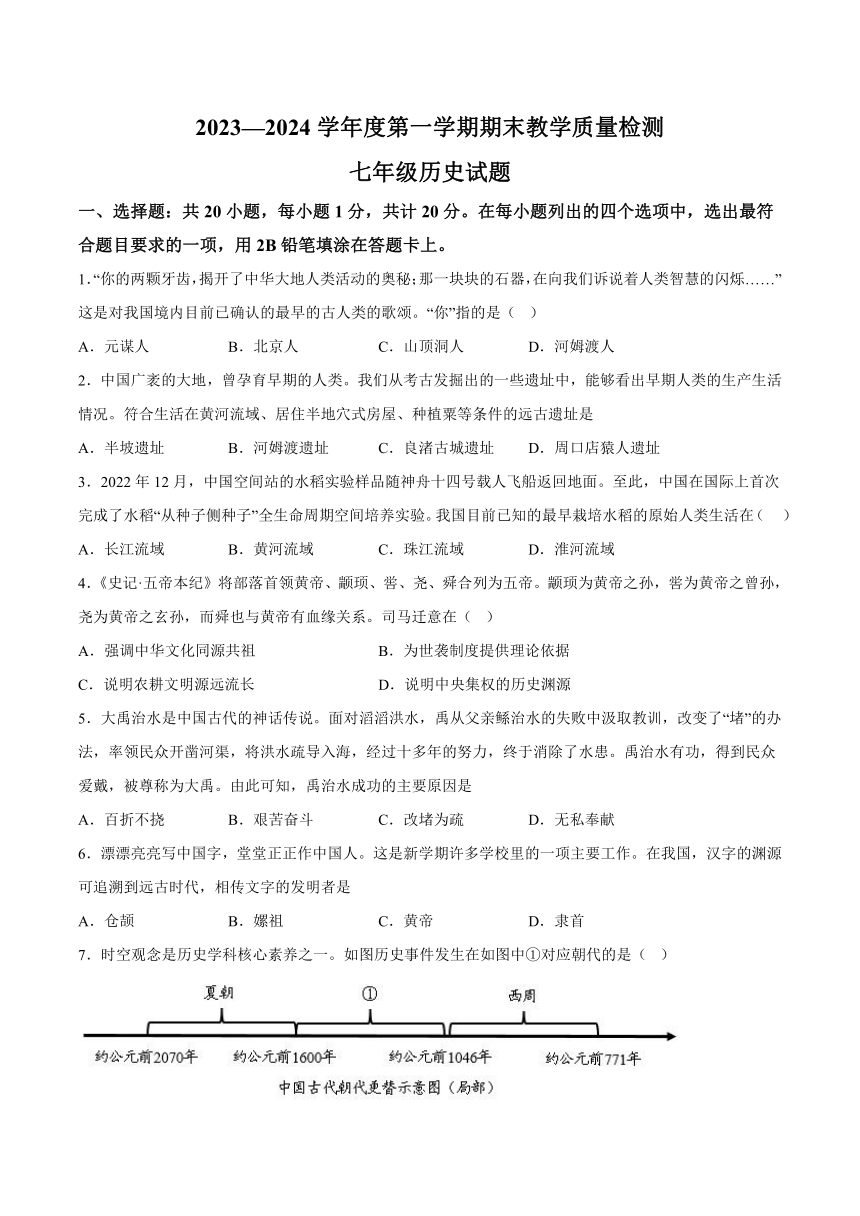

7.时空观念是历史学科核心素养之一。如图历史事件发生在如图中①对应朝代的是( )

A.郡县制度的确立 B.世袭制代替禅让制

C.司母戊鼎的铸造 D.百家争鸣局面形成

8.既然周天子授土授民给诸侯叫做“建国”,诸侯授土授民给卿、大夫叫做“立家”,因此对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠于“家”,而不知效忠于国。这表明,分封制

A.强化了血缘与政治联系 B.埋下了分裂割据隐患

C.突出了权利与义务统一 D.淡化了民众等级观念

9.下表反映了西周和东周的政治状况对比变化情况。这种变化反映的历史现象是( )

名称 土地 兵力 财力、人口 天子与诸侯的关系

西周 直辖方圆千里 直辖14万人 人口众多,资源丰富 天子在政治上有最高的地位

东周 方圆百里 直辖几千人 人口所对无几,财力减少 天子成为傀儡,依靠强大的诸侯

A.王位世袭 B.江南开发 C.王室衰微 D.百家争鸣

10.商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”与之相关的变法措施是( )

A.严明法度 B.鼓励耕织 C.确立县制 D.奖励军功

11.《道德经》言:“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”这句语体现的思想是( )

A.对立双方相互转化 B.以“德”治国 C.“兼爱”“非攻” D.以“法”治国

12.蔡元培说:“孔子学问文章,政治事业,朗如明日。灿如星辰你,果足为万世师表。”下列属于孔子被称为“万世师表”的原因是( )

A.主张仁政,反对战争 B.开办私学,有教无类

C.实行礼治,明确尊卑 D.整理典籍,编写《论语》

13.历史学家汤因比指出,秦王嬴政采用了“始皇帝”的称号,是因为中国历史上从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国。据此可知,他认为嬴政最大的功绩在于( )

A.建立了皇帝制度 B.废除了分封制 C.开创了统一格局 D.推行了郡县制

14.为进行研究性学习,某历史学习小组开展了以下活动,据此判断他们的研究主题是( )

【第一组活动:查阅文献——《司马迁·史记·陈涉世家》】

【第二组活动:观看视频——大泽乡起义】

【第三组活动:搜集图片——《骊山陵》、《秦代的刑具》、《巨鹿之战》】

【第四组活动:考察遗址——秦都咸阳和今北京密云】

A.秦朝的建立 B.秦朝的农民起义

C.秦朝的民族纷争 D.楚汉之争

15.给下面方框内所示内容归纳主题,最合适的是( )

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义 第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 汉武帝巩固大一统王朝 第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 第15课 两汉的科技和文化

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

16.2021 年考古发现,霸陵陪葬物以陶器为主,金银器很少。与汉文帝遗诏中所说“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相吻合。这印证了汉文帝

A.勤俭治国 B.勤于政事

C.善于用人 D.虚怀纳谏

17.某微信公众号推送了一篇历史人物传记,其中提到了三个关键词:针灸、麻沸散、五禽戏。这篇传记描写的是

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

18.《世说新语》是魏晋轶事小说的集大成之作,反映了东汉末年到东晋时期的社会风貌,其中有这样一个故事“王恺(晋武帝的舅舅)用麦糖来洗锅,石崇(西晋大臣)就用蜡烛当柴烧。王恺用紫色丝绸做步障,长达四十里;石崇则用织锦做出长达五十里的步障来和他抗衡……”这则故事所反映的社会风气是( )

A.能力至上,不计名利 B.贵族当权,轻视功名

C.注重门第,鄙视富贵 D.豪华奢侈,追求享乐

19.战国秦汉时期,北方一直是全国经济重心,但到了魏晋南北朝时期,中原经济独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济获得了显著的发展,使长期以来南北经济发展的不平衡性和差距性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )

A.江南经济发展水平迅速超过了北方

B.江南经济开发新局面已初步形成

C.北魏孝文帝改革促进了江南的开发

D.八王之乱导致西晋王朝走向衰落

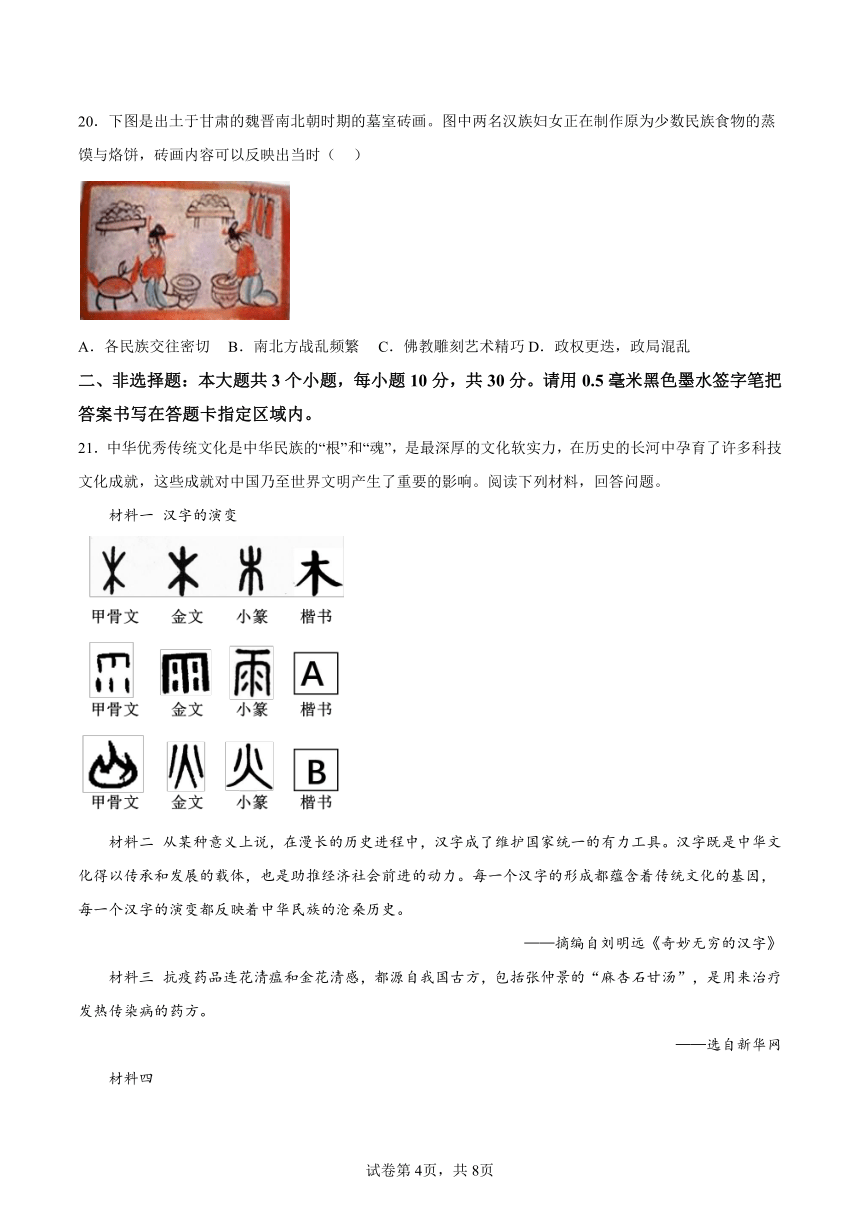

20.下图是出土于甘肃的魏晋南北朝时期的墓室砖画。图中两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼,砖画内容可以反映出当时( )

A.各民族交往密切 B.南北方战乱频繁 C.佛教雕刻艺术精巧 D.政权更迭,政局混乱

二、非选择题:本大题共3个小题,每小题10分,共30分。请用0.5毫米黑色墨水签字笔把答案书写在答题卡指定区域内。

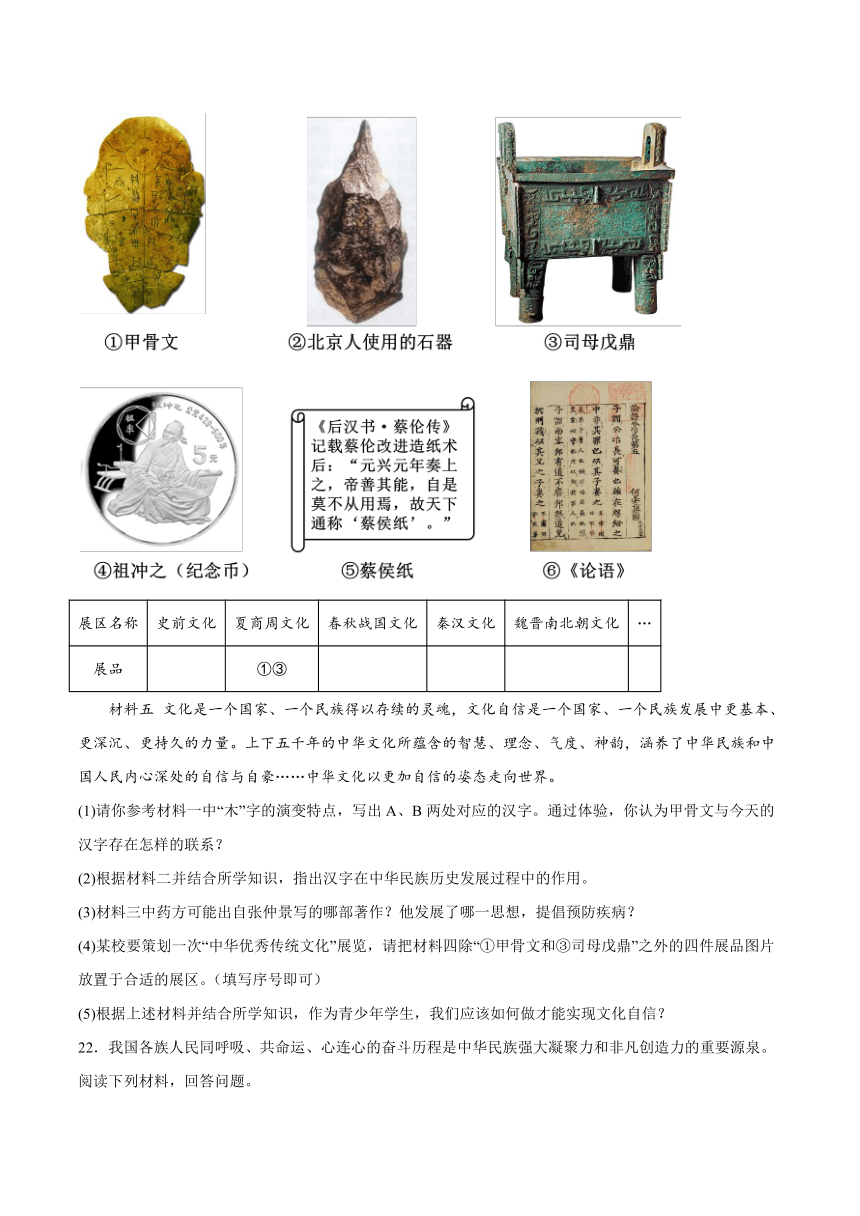

21.中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”,是最深厚的文化软实力,在历史的长河中孕育了许多科技文化成就,这些成就对中国乃至世界文明产生了重要的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉字的演变

材料二 从某种意义上说,在漫长的历史进程中,汉字成了维护国家统一的有力工具。汉字既是中华文化得以传承和发展的载体,也是助推经济社会前进的动力。每一个汉字的形成都蕴含着传统文化的基因,每一个汉字的演变都反映着中华民族的沧桑历史。

——摘编自刘明远《奇妙无穷的汉字》

材料三 抗疫药品连花清瘟和金花清感,都源自我国古方,包括张仲景的“麻杏石甘汤”,是用来治疗发热传染病的药方。

——选自新华网

材料四

展区名称 史前文化 夏商周文化 春秋战国文化 秦汉文化 魏晋南北朝文化 …

展品 ①③

材料五 文化是一个国家、一个民族得以存续的灵魂,文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。上下五千年的中华文化所蕴含的智慧、理念、气度、神韵,涵养了中华民族和中国人民内心深处的自信与自豪……中华文化以更加自信的姿态走向世界。

(1)请你参考材料一中“木”字的演变特点,写出A、B两处对应的汉字。通过体验,你认为甲骨文与今天的汉字存在怎样的联系?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉字在中华民族历史发展过程中的作用。

(3)材料三中药方可能出自张仲景写的哪部著作?他发展了哪一思想,提倡预防疾病?

(4)某校要策划一次“中华优秀传统文化”展览,请把材料四除“①甲骨文和③司母戊鼎”之外的四件展品图片放置于合适的展区。(填写序号即可)

(5)根据上述材料并结合所学知识,作为青少年学生,我们应该如何做才能实现文化自信?

22.我国各族人民同呼吸、共命运、心连心的奋斗历程是中华民族强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉。阅读下列材料,回答问题。

材料一 相传五六千年前,炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带。炎帝、黄帝部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展。

材料二 秦王朝的建立可以说是中国历史的一座里程碑,但在很大程度上来说却无法稳固。从公元前230年灭掉韩国到公元前221年灭掉齐国,秦国只用短短十年就迅速完成了之前几代人想要完成的事情。

材料三 汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图,西域各族人民加入了中华民族的大家庭之中……毫无疑问,汉朝的民族交往交融,奠定了中国统一多民族国家的疆域基础,是中国统一多民族国家发展史上的重要一环。

材料四 (公元494年)壬寅,(孝文帝)革衣服之制……(公元494年)六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳。

——《魏书》

材料五 民族团结是我国各族人民的生命线,中华民族共同体意识是民族团结之本。要紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线,深化民族团结进步教育,引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,不断巩固中华民族共同体思想基础,促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同建设伟大祖国,共同创造美好生活……

——中华人民共和国中央人民政府网

(1)根据材料一,说出中华民族的人文初祖,并指出华夏族形成和发展的特点。

(2)秦统一后,为建立民族共同体采取的最具深远意义的文化举措是什么?秦统一后是怎样拓展和巩固疆域的?

(3)根据材料三并结合所学,指出西汉王朝一位为“通西域”作出过贡献的历史人物。写出“汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图”的重大举措。

(4)指出材料四所反映的历史事件。结合所学,列举该事件中促进民族交融的具体措施。

(5)结合材料五和所学知识,谈谈我们应该树立怎样的民族意识。

23.中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。国家统一是中国历史发展的总趋势,是中华儿女的共同期盼,是国家发展的必然要求。某中学以“国家统一”为主题设计了下面的历史探究活动。请你完成相关任务。

材料一

材料二 秦灭六国只是军事上完成了统一,采用什么样的政治体制巩固统一,是其面临的首要问题。秦王嬴政吸取历史教训,废除分封制,防止诸侯割据,创立了一套中央集权制度。

材料三 汉武帝实施的……从手段上来看就是很高明的,因为汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞,而最重要的是,在这个过程中,汉武帝方面没有动用过任何兵马。

材料四

白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。 ——曹操《蒿里行》 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。 ——曹操《龟虽寿》

材料五 孙中山先生说过:“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”……“台独”分裂是祖国统一的最大障碍,是民族复兴的严重隐患。……祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

(1)以上图示反映了从春秋到秦朝国家的状态发生了怎样的变化?结合所学回答秦统一全国的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,写出秦王嬴政创立的中央集权制度的目的,秦采取了哪些加强中央集权,巩固统一的措施。

(3)根据材料三和所学知识指出,汉武帝是怎样加强中央集权的?这一手段的“高明”之处在哪里?

(4)曹操面对《蒿里行》所描述的社会状况,通过一系列战争在207年基本统一了北方,当他得胜还朝途径渤海边时,留下了豪情满怀的《龟虽寿》,你知道曹操诗中的“壮心”是什么吗?

(5)根据材料六说说我们中学生为维护国家统一应该做些什么?

试卷第4页,共8页

1.A

【详解】根据所学可知,我国考古学家在云南省元谋县发现了两颗门齿化石和一些粗糙的石器,经鉴定,这是远古人类的牙齿和遗物,我国境内目前已确认的最早的古人类是元谋人,A项正确;北京人、山顶洞人、河姆渡人都晚于元谋人,排除BCD项。故选A项。

2.A

【详解】根据材料信息,“符合生活在黄河流域、居住半地穴式房屋、种植粟等条件的远古遗址”并结合所学知识可知,是半坡遗址。距今约6000年,黄河流域生活的半坡居民,居住在半地穴式房屋,从事农业生产,主要种植粟,A项正确;河姆渡居民是长江流域,居住在干栏式建筑,排除B项;良渚古城遗分布长江中下游地区,排除C项; 周口店猿人遗址没出现农作物,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】结合所学可知,距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江流域是世界最早栽培人工稻的起源地。我国最早种植水稻的原始居民是距今七千年前的河姆渡人,生活在长江流域的浙江余姚,A项正确;黄河流域种植的农作物是粟,排除B项;珠江流域、淮河流域的水稻种植均晚于长江流域,排除CD项。故选A项。

4.A

【详解】根据材料可知,《史记·五帝本纪》中记载五帝中颛顼、喾、尧、舜都与人文始祖黄帝有血缘关系,说明司马迁意在强调中华文化同源共祖,A项正确;世袭制的核心是嫡长子继承制,与材料主旨不符,排除B项;材料所述与农耕文明、中央集权无关,排除CD项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干可知,“改变了‘堵’的办法,率领民众开凿河渠,将洪水疏导入海”说明禹治水成功的主要原因是采用了新的方法,即改堵为疏的办法,C项正确;百折不挠、艰苦奋斗、 无私奉献是大禹治水过程中体现的精神,不是主要原因,排除ABD项。故选C项。

6.A

【详解】依据所学可知,传说中的黄帝造出宫室、车船、兵器、衣裳,还让下属官员仓颉发明文字。A项符合题意;BCD三项不符合题意;故此题选A。

7.C

【详解】据所学可知,约公元前1600年,商的国君“汤”团结周围小国和部落,起兵攻夏,汤战胜桀,夏朝灭,商朝建立;公元前1046年,牧野大战商军在阵前纷纷倒戈,引导周军攻入商都。商纣逃到鹿台自焚而死,商朝灭亡。故图中①对应朝代是商朝。商朝时期铸造了“司母戊鼎”。商朝青铜器的著名代表有巨大的司母戊鼎,这是目前世界上现存最重的青铜器,是商王权力的象征,C项正确;郡县制度是秦朝开始实施的制度,排除A项;世袭制代替禅让制发生在夏朝,排除B项;百家争鸣形成于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】根据材料“对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠于“家”,而不知效忠于国。”材,可见,材料中提及的分封制埋下了分裂割据隐患,故B符合题意;宗法制强化了血缘与政治联系,故A不符合题意;材料中未涉及分封制的权利与义务,故C不符合题意;分封制淡化了民众等级观念,与史实不符,故D不符合题意;故选B。

9.C

【详解】根据表格中西周的“直辖方圆千里”到东周的“方圆百里”,兵力由西周的“直辖14万人”大东周“直辖几千人”……西周的“天子在政治上有最高的地位”大东周的“天子成为傀儡,依靠强大的诸侯”,可知表格反映的是周王室的统治力下降,王室衰微,C项正确;王位世袭是国家王位由一个家族世代承袭的制度。是继“禅让制”之后出现的一种政治制度,排除A项;三国两晋南北朝时期,江南地区得到开发,排除B项;百家争鸣是战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】结合所学可知,公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,其措施包括奖励军功,即按照军功大小授予不同的爵位和田宅,贵族凡是没有立军功的就没有爵位,不能享受特权,从“贵族任战士”到“战士为贵族”的变化反映的正是在这一措施下阶层的流动,D项正确;根据所学,严明法度是关于法制的改革,与材料不符,排除A项;根据所学,鼓励耕织是关于农业的改革,与材料不符,排除B项;根据所学,确立县制是关于地方行政的改革,与材料不符,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据题干信息“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”结合所学可知,题干认为谋划大事难事,要从小处和容易处考虑。天下的难事,都是先从容易的地方做起;天下的大事,都是从细微的小事做起。这体现了难与易,大与细(小)的相互转化的思想。老子是道家学派的创始人。老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然,世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。老子善于从正反两方面思考问题。A项正确;《道德经》是道家的经典著作,以“德”治国是儒家思想观点,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家思想观点,材料没有反映,排除C项;以“法”治国是法家思想观点,材料没有反映,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“万世师表”可知指的是孔子在教育上的贡献,结合所学可知,孔子在教育上开办私学,打破学在官府的局面,提出有教无类的思想,B项正确;主张仁政,反对战争是孟子的主张,排除A项;实行礼治,明确尊卑是荀子的主张,排除C项;编写《论语》的是孔子的弟子,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据材料“秦王嬴政采用了“始皇帝”的称号,是因为中国历史上从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国”可以看出,材料强调的是秦始皇完成统一,开创专制主义中央集权制度,推动中华民族多元一体格局的形成,C项正确;建立了皇帝制度、废除了分封制、推行了郡县制都属于秦王蠃政的功绩,但都不是汤因比认为的嬴政最大的功绩,排除A、B、D三项。故选C项。

14.B

【详解】根据题干“陈涉”、“大泽乡起义”、“骊山陵”、“秦代的刑具”、“巨鹿之战”、“秦都咸阳和今北京密云”和所学知识可知,由于秦朝徭役繁重,征发农民修建骊山陵,刑罚残酷,单是死刑就有十多种,秦的暴政导致农民起义爆发,B项正确;材料中体现的是秦暴政引发的农民起义,材料无法体现的是秦朝的建立,过于片面,排除A项;材料无法体现秦朝的民族纷争,不是少数民族之间的纷争,排除C项;材料没有涉及楚汉之争,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】观察题干方框内的内容可知,第9课到第15课的内容与秦汉时期有关,公元前221年,秦始皇建立起中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,并推行一系列巩固统一的措施,对后世有深远的影响。然而,秦朝统治者实行残暴统治,最终被大规模的农民起义推翻。西汉建立后,统治者采取休养生息政策,使经济恢复和社会稳定。在汉武帝统治时期,大一统的局面得到进一步的巩固和发展。东汉统治后期,政治动荡,中国社会危机严重。两汉时期,科技与文化都有突出的成就,并开通了“丝绸之路”,促进了中外经济、文化的交往,故最合适的主题是统一多民族国家的建立和巩固,B项正确;夏商周时期的主题是早期国家与社会变革,排除A项;三国两晋南北朝时期的主题是政权分立与民族交融,排除C项;明清时期的主题是统一多民族国家的巩固与发展,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】汉文帝、汉景帝采取的休养生息政策,出现中国封建社会第一个盛世局面,史称“文景之治”。依据材料中“陪葬物以陶器为主,金银器很少”“欲为省,毋烦民”可印证汉文帝勤俭治国的特点,A项正确;勤于政事、善于用人和 虚怀纳谏与材料中“勤俭治国”不符合,排除B、C和D项。故选A项。

17.C

【详解】根据所学,华佗有神医之称。发明“麻沸散”、创编“五禽戏”,擅长针灸、汤药和实施外科手术。C项正确;A项与这些内容无关,排除A项;张仲景被称为“医圣”,写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。李时珍是明代医药学家,历时27年著药物学著作《本草纲目》。排除BD项。故选C项。

18.D

【详解】根据题干信息“王恺(晋武帝的舅舅)用麦糖来洗锅,石崇(西晋大臣)就用蜡烛当柴烧。王恺用紫色丝绸做步障,长达四十里;石崇则用织锦做出长达五十里的步障来和他抗衡”并结合所学知识可知,这个故事反映出西晋的大地主非常奢侈腐化,西晋贵族以豪华奢侈为荣,追求享乐,D项正确;题干信息中没有涉及注重能力和不计名利,排除A项;题干信息中强调西晋贵族奢侈享乐,与贵族当权,轻视功名无关,排除B项;材料反映了炫耀富贵,而不是鄙视富贵,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】根据所学可知,战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,到了魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,原本落后的江南经济区获得了显著发展,南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了,江南经济开发新局面已初步形成,B项正确;南宋经济重心转移到南方,江南经济发展水平迅速超过了北方,排除A项;北魏在黄河流域,与江南开发无关,排除C项;八王之乱导致西晋王朝走向衰落与材料内容无关,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据题干图片内容,“两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼”反映了当时各民族交往密切,A项正确;题干图片不能反映南北方战乱频繁,政权更迭,政局混乱,排除BD项;图中生活情境,与佛教无关,排除C项。故选A项。

21.(1)A.雨;B.火。

联系:甲骨文具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,是汉字形成与发展的重要阶段。

(2)作用:有利于维护国家统一;传承中华文化,推动社会进步。

(3)著作:《伤寒杂病论》;思想:“治未病”

(4)史前文化:②;春秋战国文化:⑥;秦汉文化:⑤;魏晋南北朝文化:④

(5)做法:学习中华文化的经典著作,拓宽视野,丰富自己的文化知识,增强对中华文化的认同和自信,培养对自己文化的认同感和自豪感;积极参与各类文化活动,传承和弘扬中华传统文化的精髓和艺术美;积极参与国际交流活动,增进对其他国家和民族文化的理解和尊重,同时展示中华文化的独特魅力和自信;通过互联网、社交媒体等渠道,积极传播中华文化的优秀传统和现代成就,与国内外人士分享中华文化的美丽和价值。

【详解】(1)汉字:根据所学和材料一示意图可知,这是象形字, A是雨,B是火;

联系:根据所学甲骨文相关知识可知,甲骨文具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,是汉字形成与发展的重要阶段。

(2)作用:根据材料“汉字成了维护国家统一的有力工具。汉字既是中华文化得以传承和发展的载体,也是助推经济社会前进的动力”可知有利于维护国家统一;传承中华文化,推动社会进步。

(3)著作:根据题干中的张仲景可知为《伤寒杂病论》;思想:结合所学张仲景的医学贡献可知为“治未病”。

(4)序号:根据所学,北京人使用的石器为史前时期,祖冲之属于魏晋南北朝时期,蔡侯纸属于东汉时期,《论语》属于春秋时期,因此可得出史前文化:②;春秋战国文化:⑥;秦汉文化:⑤;魏晋南北朝文化:④。

(5)做法:结合中华文化的特点和青少年的特征可知学习中华文化的经典著作,拓宽视野,丰富自己的文化知识,增强对中华文化的认同和自信,培养对自己文化的认同感和自豪感;积极参与各类文化活动,传承和弘扬中华传统文化的精髓和艺术美;积极参与国际交流活动,增进对其他国家和民族文化的理解和尊重,同时展示中华文化的独特魅力和自信;通过互联网、社交媒体等渠道,积极传播中华文化的优秀传统和现代成就,与国内外人士分享中华文化的美丽和价值。

22.(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:炎黄部落联合;并与众多民族相互交流、交融形成。

(2)举措:统一文字;

措施:开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;北击匈奴,修筑长城;南征越族。

(3)张骞。西域都护的设置

(4)北魏孝文帝改革;措施:说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族联姻等。

(5)民族意识:中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

【详解】(1)人文初祖:根据材料“相传五六千年前,炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带”可知黄帝和炎帝。

特点:根据材料“炎帝、黄帝部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族”可知炎黄部落联合;根据材料“春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展”可知并与众多民族相互交流、交融形成。

(2)举措:根据材料“为建立民族共同体采取的最具深远意义的文化举措”并结合秦始皇巩固统一的措施可知为统一文字;

措施:结合所学秦超波巩固疆域的措施可知开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;北击匈奴,修筑长城;南征越族。

(3)历史人物:根据题干“通西域”并结合所学丝绸之路的开通可知为张骞。

举措:根据“汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图”并结合西汉管理西域的措施可知西域都护的设置

(4)历史事件:根据材料“(公元494年)壬寅,(孝文帝)革衣服之制……(公元494年)六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官”可知北魏孝文帝改革;

措施:结合所学北魏孝文帝改革的措施可知说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族联姻等。

(5)民族意识:根据材料“中华民族共同体意识是民族团结之本。要紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线,深化民族团结进步教育,引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念”可知中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

23.(1)变化:国家由分裂到统一;意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)目的:巩固统一。

措施:设立三公九卿;在全国推行郡县制。

(3)措施:颁布推恩令。

高明之处:既削弱了诸侯王的势力,又拉拢了诸侯国内的一些势力,恩威并施,避免了武力冲突。

(4)“壮心”:统一全国

(5)坚决维护祖国的统一或不传播危害国家的言论等。

【详解】(1)变化:根据材料中“春秋后期诸侯争霸”“战国时期气胸并立”“秦灭六国统一中国”并结合所学春秋战国到秦朝的变化可知国家由分裂到统一;

意义:结合所学秦统一的历史意义可知秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)目的:根据材料“秦灭六国只是军事上完成了统一,采用什么样的政治体制巩固统一,是其面临的首要问题”可知巩固统一。

措施:根据材料“废除分封制,防止诸侯割据,创立了一套中央集权制度”并结合所学秦朝中央集权制度的建立可知设立三公九卿;在全国推行郡县制。

(3)措施:根据材料“汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞”并结合汉武帝王国问题的解决可知颁布推恩令。

高明之处:根据材料“因为汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞,而最重要的是,在这个过程中,汉武帝方面没有动用过任何兵马”可知既削弱了诸侯王的势力,又拉拢了诸侯国内的一些势力,恩威并施,避免了武力冲突。

(4)“壮心”:根据材料“通过一系列战争在207年基本统一了北方,当他得胜还朝途径渤海边时,留下了豪情满怀的《龟虽寿》”并结合所学曹操所处的时代可知为一统全国。

(5)做法:根据材料“祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现”并结合中学生对祖国统一的认识可知坚决维护祖国的统一或不传播危害国家的言论等。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

七年级历史试题

一、选择题:共20小题,每小题1分,共计20分。在每小题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项,用2B铅笔填涂在答题卡上。

1.“你的两颗牙齿,揭开了中华大地人类活动的奥秘;那一块块的石器,在向我们诉说着人类智慧的闪烁……”这是对我国境内目前已确认的最早的古人类的歌颂。“你”指的是( )

A.元谋人 B.北京人 C.山顶洞人 D.河姆渡人

2.中国广袤的大地,曾孕育早期的人类。我们从考古发掘出的一些遗址中,能够看出早期人类的生产生活情况。符合生活在黄河流域、居住半地穴式房屋、种植粟等条件的远古遗址是

A.半坡遗址 B.河姆渡遗址 C.良渚古城遗址 D.周口店猿人遗址

3.2022年12月,中国空间站的水稻实验样品随神舟十四号载人飞船返回地面。至此,中国在国际上首次完成了水稻“从种子侧种子”全生命周期空间培养实验。我国目前已知的最早栽培水稻的原始人类生活在( )

A.长江流域 B.黄河流域 C.珠江流域 D.淮河流域

4.《史记·五帝本纪》将部落首领黄帝、颛顼、喾、尧、舜合列为五帝。颛顼为黄帝之孙,喾为黄帝之曾孙,尧为黄帝之玄孙,而舜也与黄帝有血缘关系。司马迁意在( )

A.强调中华文化同源共祖 B.为世袭制度提供理论依据

C.说明农耕文明源远流长 D.说明中央集权的历史渊源

5.大禹治水是中国古代的神话传说。面对滔滔洪水,禹从父亲鲧治水的失败中汲取教训,改变了“堵”的办法,率领民众开凿河渠,将洪水疏导入海,经过十多年的努力,终于消除了水患。禹治水有功,得到民众爱戴,被尊称为大禹。由此可知,禹治水成功的主要原因是

A.百折不挠 B.艰苦奋斗 C.改堵为疏 D.无私奉献

6.漂漂亮亮写中国字,堂堂正正作中国人。这是新学期许多学校里的一项主要工作。在我国,汉字的渊源可追溯到远古时代,相传文字的发明者是

A.仓颉 B.嫘祖 C.黄帝 D.隶首

7.时空观念是历史学科核心素养之一。如图历史事件发生在如图中①对应朝代的是( )

A.郡县制度的确立 B.世袭制代替禅让制

C.司母戊鼎的铸造 D.百家争鸣局面形成

8.既然周天子授土授民给诸侯叫做“建国”,诸侯授土授民给卿、大夫叫做“立家”,因此对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠于“家”,而不知效忠于国。这表明,分封制

A.强化了血缘与政治联系 B.埋下了分裂割据隐患

C.突出了权利与义务统一 D.淡化了民众等级观念

9.下表反映了西周和东周的政治状况对比变化情况。这种变化反映的历史现象是( )

名称 土地 兵力 财力、人口 天子与诸侯的关系

西周 直辖方圆千里 直辖14万人 人口众多,资源丰富 天子在政治上有最高的地位

东周 方圆百里 直辖几千人 人口所对无几,财力减少 天子成为傀儡,依靠强大的诸侯

A.王位世袭 B.江南开发 C.王室衰微 D.百家争鸣

10.商鞅变法是战国时期影响最大的一次改革。有人评价这次变法:“以前是贵族任战士,现在是战士为贵族。”与之相关的变法措施是( )

A.严明法度 B.鼓励耕织 C.确立县制 D.奖励军功

11.《道德经》言:“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细。”这句语体现的思想是( )

A.对立双方相互转化 B.以“德”治国 C.“兼爱”“非攻” D.以“法”治国

12.蔡元培说:“孔子学问文章,政治事业,朗如明日。灿如星辰你,果足为万世师表。”下列属于孔子被称为“万世师表”的原因是( )

A.主张仁政,反对战争 B.开办私学,有教无类

C.实行礼治,明确尊卑 D.整理典籍,编写《论语》

13.历史学家汤因比指出,秦王嬴政采用了“始皇帝”的称号,是因为中国历史上从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国。据此可知,他认为嬴政最大的功绩在于( )

A.建立了皇帝制度 B.废除了分封制 C.开创了统一格局 D.推行了郡县制

14.为进行研究性学习,某历史学习小组开展了以下活动,据此判断他们的研究主题是( )

【第一组活动:查阅文献——《司马迁·史记·陈涉世家》】

【第二组活动:观看视频——大泽乡起义】

【第三组活动:搜集图片——《骊山陵》、《秦代的刑具》、《巨鹿之战》】

【第四组活动:考察遗址——秦都咸阳和今北京密云】

A.秦朝的建立 B.秦朝的农民起义

C.秦朝的民族纷争 D.楚汉之争

15.给下面方框内所示内容归纳主题,最合适的是( )

第9课 秦统一中国 第10课 秦末农民大起义 第11课 西汉建立和“文景之治” 第12课 汉武帝巩固大一统王朝 第13课 东汉的兴衰 第14课 沟通中外文明的“丝绸之路” 第15课 两汉的科技和文化

A.早期国家与社会变革 B.统一多民族国家的建立和巩固

C.政权分立与民族交融 D.统一多民族国家的巩固与发展

16.2021 年考古发现,霸陵陪葬物以陶器为主,金银器很少。与汉文帝遗诏中所说“治霸陵皆以瓦器,不得以金银铜锡为饰,不治坟,欲为省,毋烦民”相吻合。这印证了汉文帝

A.勤俭治国 B.勤于政事

C.善于用人 D.虚怀纳谏

17.某微信公众号推送了一篇历史人物传记,其中提到了三个关键词:针灸、麻沸散、五禽戏。这篇传记描写的是

A.扁鹊 B.张仲景 C.华佗 D.李时珍

18.《世说新语》是魏晋轶事小说的集大成之作,反映了东汉末年到东晋时期的社会风貌,其中有这样一个故事“王恺(晋武帝的舅舅)用麦糖来洗锅,石崇(西晋大臣)就用蜡烛当柴烧。王恺用紫色丝绸做步障,长达四十里;石崇则用织锦做出长达五十里的步障来和他抗衡……”这则故事所反映的社会风气是( )

A.能力至上,不计名利 B.贵族当权,轻视功名

C.注重门第,鄙视富贵 D.豪华奢侈,追求享乐

19.战国秦汉时期,北方一直是全国经济重心,但到了魏晋南北朝时期,中原经济独占鳌头的局面不复存在了,原本落后的江南经济获得了显著的发展,使长期以来南北经济发展的不平衡性和差距性缩小了。这说明魏晋南北朝时期( )

A.江南经济发展水平迅速超过了北方

B.江南经济开发新局面已初步形成

C.北魏孝文帝改革促进了江南的开发

D.八王之乱导致西晋王朝走向衰落

20.下图是出土于甘肃的魏晋南北朝时期的墓室砖画。图中两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼,砖画内容可以反映出当时( )

A.各民族交往密切 B.南北方战乱频繁 C.佛教雕刻艺术精巧 D.政权更迭,政局混乱

二、非选择题:本大题共3个小题,每小题10分,共30分。请用0.5毫米黑色墨水签字笔把答案书写在答题卡指定区域内。

21.中华优秀传统文化是中华民族的“根”和“魂”,是最深厚的文化软实力,在历史的长河中孕育了许多科技文化成就,这些成就对中国乃至世界文明产生了重要的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一 汉字的演变

材料二 从某种意义上说,在漫长的历史进程中,汉字成了维护国家统一的有力工具。汉字既是中华文化得以传承和发展的载体,也是助推经济社会前进的动力。每一个汉字的形成都蕴含着传统文化的基因,每一个汉字的演变都反映着中华民族的沧桑历史。

——摘编自刘明远《奇妙无穷的汉字》

材料三 抗疫药品连花清瘟和金花清感,都源自我国古方,包括张仲景的“麻杏石甘汤”,是用来治疗发热传染病的药方。

——选自新华网

材料四

展区名称 史前文化 夏商周文化 春秋战国文化 秦汉文化 魏晋南北朝文化 …

展品 ①③

材料五 文化是一个国家、一个民族得以存续的灵魂,文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。上下五千年的中华文化所蕴含的智慧、理念、气度、神韵,涵养了中华民族和中国人民内心深处的自信与自豪……中华文化以更加自信的姿态走向世界。

(1)请你参考材料一中“木”字的演变特点,写出A、B两处对应的汉字。通过体验,你认为甲骨文与今天的汉字存在怎样的联系?

(2)根据材料二并结合所学知识,指出汉字在中华民族历史发展过程中的作用。

(3)材料三中药方可能出自张仲景写的哪部著作?他发展了哪一思想,提倡预防疾病?

(4)某校要策划一次“中华优秀传统文化”展览,请把材料四除“①甲骨文和③司母戊鼎”之外的四件展品图片放置于合适的展区。(填写序号即可)

(5)根据上述材料并结合所学知识,作为青少年学生,我们应该如何做才能实现文化自信?

22.我国各族人民同呼吸、共命运、心连心的奋斗历程是中华民族强大凝聚力和非凡创造力的重要源泉。阅读下列材料,回答问题。

材料一 相传五六千年前,炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带。炎帝、黄帝部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族。春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展。

材料二 秦王朝的建立可以说是中国历史的一座里程碑,但在很大程度上来说却无法稳固。从公元前230年灭掉韩国到公元前221年灭掉齐国,秦国只用短短十年就迅速完成了之前几代人想要完成的事情。

材料三 汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图,西域各族人民加入了中华民族的大家庭之中……毫无疑问,汉朝的民族交往交融,奠定了中国统一多民族国家的疆域基础,是中国统一多民族国家发展史上的重要一环。

材料四 (公元494年)壬寅,(孝文帝)革衣服之制……(公元494年)六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官……九月庚午,六宫及文武尽迁洛阳。

——《魏书》

材料五 民族团结是我国各族人民的生命线,中华民族共同体意识是民族团结之本。要紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线,深化民族团结进步教育,引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,不断巩固中华民族共同体思想基础,促进各民族在中华民族大家庭中像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同建设伟大祖国,共同创造美好生活……

——中华人民共和国中央人民政府网

(1)根据材料一,说出中华民族的人文初祖,并指出华夏族形成和发展的特点。

(2)秦统一后,为建立民族共同体采取的最具深远意义的文化举措是什么?秦统一后是怎样拓展和巩固疆域的?

(3)根据材料三并结合所学,指出西汉王朝一位为“通西域”作出过贡献的历史人物。写出“汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图”的重大举措。

(4)指出材料四所反映的历史事件。结合所学,列举该事件中促进民族交融的具体措施。

(5)结合材料五和所学知识,谈谈我们应该树立怎样的民族意识。

23.中华民族具有反对分裂、维护统一的光荣传统。国家统一是中国历史发展的总趋势,是中华儿女的共同期盼,是国家发展的必然要求。某中学以“国家统一”为主题设计了下面的历史探究活动。请你完成相关任务。

材料一

材料二 秦灭六国只是军事上完成了统一,采用什么样的政治体制巩固统一,是其面临的首要问题。秦王嬴政吸取历史教训,废除分封制,防止诸侯割据,创立了一套中央集权制度。

材料三 汉武帝实施的……从手段上来看就是很高明的,因为汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞,而最重要的是,在这个过程中,汉武帝方面没有动用过任何兵马。

材料四

白骨露于野,千里无鸡鸣。生民百遗一,念之断人肠。 ——曹操《蒿里行》 老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。 ——曹操《龟虽寿》

材料五 孙中山先生说过:“‘统一’是中国全体国民的希望。能够统一,全国人民便享福;不能统一,便要受害。”……“台独”分裂是祖国统一的最大障碍,是民族复兴的严重隐患。……祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现!

——习近平在纪念辛亥革命110周年大会上的讲话

(1)以上图示反映了从春秋到秦朝国家的状态发生了怎样的变化?结合所学回答秦统一全国的历史意义。

(2)根据材料二和所学知识,写出秦王嬴政创立的中央集权制度的目的,秦采取了哪些加强中央集权,巩固统一的措施。

(3)根据材料三和所学知识指出,汉武帝是怎样加强中央集权的?这一手段的“高明”之处在哪里?

(4)曹操面对《蒿里行》所描述的社会状况,通过一系列战争在207年基本统一了北方,当他得胜还朝途径渤海边时,留下了豪情满怀的《龟虽寿》,你知道曹操诗中的“壮心”是什么吗?

(5)根据材料六说说我们中学生为维护国家统一应该做些什么?

试卷第4页,共8页

1.A

【详解】根据所学可知,我国考古学家在云南省元谋县发现了两颗门齿化石和一些粗糙的石器,经鉴定,这是远古人类的牙齿和遗物,我国境内目前已确认的最早的古人类是元谋人,A项正确;北京人、山顶洞人、河姆渡人都晚于元谋人,排除BCD项。故选A项。

2.A

【详解】根据材料信息,“符合生活在黄河流域、居住半地穴式房屋、种植粟等条件的远古遗址”并结合所学知识可知,是半坡遗址。距今约6000年,黄河流域生活的半坡居民,居住在半地穴式房屋,从事农业生产,主要种植粟,A项正确;河姆渡居民是长江流域,居住在干栏式建筑,排除B项;良渚古城遗分布长江中下游地区,排除C项; 周口店猿人遗址没出现农作物,排除D项。故选A项。

3.A

【详解】结合所学可知,距今约10000年左右,我国出现了最早的人工栽培的农作物。长江流域是世界最早栽培人工稻的起源地。我国最早种植水稻的原始居民是距今七千年前的河姆渡人,生活在长江流域的浙江余姚,A项正确;黄河流域种植的农作物是粟,排除B项;珠江流域、淮河流域的水稻种植均晚于长江流域,排除CD项。故选A项。

4.A

【详解】根据材料可知,《史记·五帝本纪》中记载五帝中颛顼、喾、尧、舜都与人文始祖黄帝有血缘关系,说明司马迁意在强调中华文化同源共祖,A项正确;世袭制的核心是嫡长子继承制,与材料主旨不符,排除B项;材料所述与农耕文明、中央集权无关,排除CD项。故选A项。

5.C

【详解】根据题干可知,“改变了‘堵’的办法,率领民众开凿河渠,将洪水疏导入海”说明禹治水成功的主要原因是采用了新的方法,即改堵为疏的办法,C项正确;百折不挠、艰苦奋斗、 无私奉献是大禹治水过程中体现的精神,不是主要原因,排除ABD项。故选C项。

6.A

【详解】依据所学可知,传说中的黄帝造出宫室、车船、兵器、衣裳,还让下属官员仓颉发明文字。A项符合题意;BCD三项不符合题意;故此题选A。

7.C

【详解】据所学可知,约公元前1600年,商的国君“汤”团结周围小国和部落,起兵攻夏,汤战胜桀,夏朝灭,商朝建立;公元前1046年,牧野大战商军在阵前纷纷倒戈,引导周军攻入商都。商纣逃到鹿台自焚而死,商朝灭亡。故图中①对应朝代是商朝。商朝时期铸造了“司母戊鼎”。商朝青铜器的著名代表有巨大的司母戊鼎,这是目前世界上现存最重的青铜器,是商王权力的象征,C项正确;郡县制度是秦朝开始实施的制度,排除A项;世袭制代替禅让制发生在夏朝,排除B项;百家争鸣形成于春秋战国时期,排除D项。故选C项。

8.B

【详解】根据材料“对于士、庶民而言,就有“国”与“家”的对立,他们把自己的宗族称为“家”,只知效忠于“家”,而不知效忠于国。”材,可见,材料中提及的分封制埋下了分裂割据隐患,故B符合题意;宗法制强化了血缘与政治联系,故A不符合题意;材料中未涉及分封制的权利与义务,故C不符合题意;分封制淡化了民众等级观念,与史实不符,故D不符合题意;故选B。

9.C

【详解】根据表格中西周的“直辖方圆千里”到东周的“方圆百里”,兵力由西周的“直辖14万人”大东周“直辖几千人”……西周的“天子在政治上有最高的地位”大东周的“天子成为傀儡,依靠强大的诸侯”,可知表格反映的是周王室的统治力下降,王室衰微,C项正确;王位世袭是国家王位由一个家族世代承袭的制度。是继“禅让制”之后出现的一种政治制度,排除A项;三国两晋南北朝时期,江南地区得到开发,排除B项;百家争鸣是战国时期知识分子中不同学派的涌现及各家族流派之间争芳斗艳的局面,排除D项。故选C项。

10.D

【详解】结合所学可知,公元前356年,商鞅在秦孝公的支持下开始变法,其措施包括奖励军功,即按照军功大小授予不同的爵位和田宅,贵族凡是没有立军功的就没有爵位,不能享受特权,从“贵族任战士”到“战士为贵族”的变化反映的正是在这一措施下阶层的流动,D项正确;根据所学,严明法度是关于法制的改革,与材料不符,排除A项;根据所学,鼓励耕织是关于农业的改革,与材料不符,排除B项;根据所学,确立县制是关于地方行政的改革,与材料不符,排除C项。故选D项。

11.A

【详解】根据题干信息“图难于其易,为大于其细。天下难事,必作于易;天下大事,必作于细”结合所学可知,题干认为谋划大事难事,要从小处和容易处考虑。天下的难事,都是先从容易的地方做起;天下的大事,都是从细微的小事做起。这体现了难与易,大与细(小)的相互转化的思想。老子是道家学派的创始人。老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然,世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。老子善于从正反两方面思考问题。A项正确;《道德经》是道家的经典著作,以“德”治国是儒家思想观点,排除B项;“兼爱”“非攻”是墨家思想观点,材料没有反映,排除C项;以“法”治国是法家思想观点,材料没有反映,排除D项。故选A项。

12.B

【详解】根据材料“万世师表”可知指的是孔子在教育上的贡献,结合所学可知,孔子在教育上开办私学,打破学在官府的局面,提出有教无类的思想,B项正确;主张仁政,反对战争是孟子的主张,排除A项;实行礼治,明确尊卑是荀子的主张,排除C项;编写《论语》的是孔子的弟子,排除D项。故选B项。

13.C

【详解】根据材料“秦王嬴政采用了“始皇帝”的称号,是因为中国历史上从未出现过一个拥有整个中国文明覆盖范围的中央集权型帝国”可以看出,材料强调的是秦始皇完成统一,开创专制主义中央集权制度,推动中华民族多元一体格局的形成,C项正确;建立了皇帝制度、废除了分封制、推行了郡县制都属于秦王蠃政的功绩,但都不是汤因比认为的嬴政最大的功绩,排除A、B、D三项。故选C项。

14.B

【详解】根据题干“陈涉”、“大泽乡起义”、“骊山陵”、“秦代的刑具”、“巨鹿之战”、“秦都咸阳和今北京密云”和所学知识可知,由于秦朝徭役繁重,征发农民修建骊山陵,刑罚残酷,单是死刑就有十多种,秦的暴政导致农民起义爆发,B项正确;材料中体现的是秦暴政引发的农民起义,材料无法体现的是秦朝的建立,过于片面,排除A项;材料无法体现秦朝的民族纷争,不是少数民族之间的纷争,排除C项;材料没有涉及楚汉之争,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】观察题干方框内的内容可知,第9课到第15课的内容与秦汉时期有关,公元前221年,秦始皇建立起中国历史上第一个统一的多民族的封建国家,并推行一系列巩固统一的措施,对后世有深远的影响。然而,秦朝统治者实行残暴统治,最终被大规模的农民起义推翻。西汉建立后,统治者采取休养生息政策,使经济恢复和社会稳定。在汉武帝统治时期,大一统的局面得到进一步的巩固和发展。东汉统治后期,政治动荡,中国社会危机严重。两汉时期,科技与文化都有突出的成就,并开通了“丝绸之路”,促进了中外经济、文化的交往,故最合适的主题是统一多民族国家的建立和巩固,B项正确;夏商周时期的主题是早期国家与社会变革,排除A项;三国两晋南北朝时期的主题是政权分立与民族交融,排除C项;明清时期的主题是统一多民族国家的巩固与发展,排除D项。故选B项。

16.A

【详解】汉文帝、汉景帝采取的休养生息政策,出现中国封建社会第一个盛世局面,史称“文景之治”。依据材料中“陪葬物以陶器为主,金银器很少”“欲为省,毋烦民”可印证汉文帝勤俭治国的特点,A项正确;勤于政事、善于用人和 虚怀纳谏与材料中“勤俭治国”不符合,排除B、C和D项。故选A项。

17.C

【详解】根据所学,华佗有神医之称。发明“麻沸散”、创编“五禽戏”,擅长针灸、汤药和实施外科手术。C项正确;A项与这些内容无关,排除A项;张仲景被称为“医圣”,写有《伤寒杂病论》,发展了中医学的理论和治疗方法。李时珍是明代医药学家,历时27年著药物学著作《本草纲目》。排除BD项。故选C项。

18.D

【详解】根据题干信息“王恺(晋武帝的舅舅)用麦糖来洗锅,石崇(西晋大臣)就用蜡烛当柴烧。王恺用紫色丝绸做步障,长达四十里;石崇则用织锦做出长达五十里的步障来和他抗衡”并结合所学知识可知,这个故事反映出西晋的大地主非常奢侈腐化,西晋贵族以豪华奢侈为荣,追求享乐,D项正确;题干信息中没有涉及注重能力和不计名利,排除A项;题干信息中强调西晋贵族奢侈享乐,与贵族当权,轻视功名无关,排除B项;材料反映了炫耀富贵,而不是鄙视富贵,排除C项。故选D项。

19.B

【详解】根据所学可知,战国秦汉时期,北方一直是全国的经济重心,到了魏晋南北朝时期,江南地区得到开发,原本落后的江南经济区获得了显著发展,南北经济发展不平衡性与悬殊性缩小了,江南经济开发新局面已初步形成,B项正确;南宋经济重心转移到南方,江南经济发展水平迅速超过了北方,排除A项;北魏在黄河流域,与江南开发无关,排除C项;八王之乱导致西晋王朝走向衰落与材料内容无关,排除D项。故选B项。

20.A

【详解】根据题干图片内容,“两名汉族妇女正在制作原为少数民族食物的蒸馍与烙饼”反映了当时各民族交往密切,A项正确;题干图片不能反映南北方战乱频繁,政权更迭,政局混乱,排除BD项;图中生活情境,与佛教无关,排除C项。故选A项。

21.(1)A.雨;B.火。

联系:甲骨文具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用;甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,是汉字形成与发展的重要阶段。

(2)作用:有利于维护国家统一;传承中华文化,推动社会进步。

(3)著作:《伤寒杂病论》;思想:“治未病”

(4)史前文化:②;春秋战国文化:⑥;秦汉文化:⑤;魏晋南北朝文化:④

(5)做法:学习中华文化的经典著作,拓宽视野,丰富自己的文化知识,增强对中华文化的认同和自信,培养对自己文化的认同感和自豪感;积极参与各类文化活动,传承和弘扬中华传统文化的精髓和艺术美;积极参与国际交流活动,增进对其他国家和民族文化的理解和尊重,同时展示中华文化的独特魅力和自信;通过互联网、社交媒体等渠道,积极传播中华文化的优秀传统和现代成就,与国内外人士分享中华文化的美丽和价值。

【详解】(1)汉字:根据所学和材料一示意图可知,这是象形字, A是雨,B是火;

联系:根据所学甲骨文相关知识可知,甲骨文具备了汉字的基本结构,很多字体至今仍在使用,甲骨文是中国已发现的古代文字中年代最早、体系较为完整的文字,是汉字形成与发展的重要阶段。

(2)作用:根据材料“汉字成了维护国家统一的有力工具。汉字既是中华文化得以传承和发展的载体,也是助推经济社会前进的动力”可知有利于维护国家统一;传承中华文化,推动社会进步。

(3)著作:根据题干中的张仲景可知为《伤寒杂病论》;思想:结合所学张仲景的医学贡献可知为“治未病”。

(4)序号:根据所学,北京人使用的石器为史前时期,祖冲之属于魏晋南北朝时期,蔡侯纸属于东汉时期,《论语》属于春秋时期,因此可得出史前文化:②;春秋战国文化:⑥;秦汉文化:⑤;魏晋南北朝文化:④。

(5)做法:结合中华文化的特点和青少年的特征可知学习中华文化的经典著作,拓宽视野,丰富自己的文化知识,增强对中华文化的认同和自信,培养对自己文化的认同感和自豪感;积极参与各类文化活动,传承和弘扬中华传统文化的精髓和艺术美;积极参与国际交流活动,增进对其他国家和民族文化的理解和尊重,同时展示中华文化的独特魅力和自信;通过互联网、社交媒体等渠道,积极传播中华文化的优秀传统和现代成就,与国内外人士分享中华文化的美丽和价值。

22.(1)人文初祖:黄帝和炎帝。特点:炎黄部落联合;并与众多民族相互交流、交融形成。

(2)举措:统一文字;

措施:开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;北击匈奴,修筑长城;南征越族。

(3)张骞。西域都护的设置

(4)北魏孝文帝改革;措施:说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族联姻等。

(5)民族意识:中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

【详解】(1)人文初祖:根据材料“相传五六千年前,炎帝和黄帝部落生活在今陕西渭河流域和黄土高原一带”可知黄帝和炎帝。

特点:根据材料“炎帝、黄帝部落之间不断地联合、交融,在中原地区形成了以黄帝、炎帝部落为主体的华夏族”可知炎黄部落联合;根据材料“春秋战国时期,华夏族与周边各民族加强了经济、文化的联系,他们相互学习、互相促进,华夏族得到进一步的发展”可知并与众多民族相互交流、交融形成。

(2)举措:根据材料“为建立民族共同体采取的最具深远意义的文化举措”并结合秦始皇巩固统一的措施可知为统一文字;

措施:结合所学秦超波巩固疆域的措施可知开凿灵渠,统一岭南及东南沿海地区;北击匈奴,修筑长城;南征越族。

(3)历史人物:根据题干“通西域”并结合所学丝绸之路的开通可知为张骞。

举措:根据“汉通西域的结果,使广大的西域地区从此纳入中国统一多民族国家的版图”并结合西汉管理西域的措施可知西域都护的设置

(4)历史事件:根据材料“(公元494年)壬寅,(孝文帝)革衣服之制……(公元494年)六月己亥,诏不得以北俗之语言于朝廷,若有违者,免所居官”可知北魏孝文帝改革;

措施:结合所学北魏孝文帝改革的措施可知说汉话、改汉姓、穿汉服、与汉族联姻等。

(5)民族意识:根据材料“中华民族共同体意识是民族团结之本。要紧紧抓住铸牢中华民族共同体意识这条主线,深化民族团结进步教育,引导各族群众牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念”可知中华民族多元一体,相互依存;民族平等,和谐共处;民族交流,友好交往;互通互融,共同发展等。

23.(1)变化:国家由分裂到统一;意义:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)目的:巩固统一。

措施:设立三公九卿;在全国推行郡县制。

(3)措施:颁布推恩令。

高明之处:既削弱了诸侯王的势力,又拉拢了诸侯国内的一些势力,恩威并施,避免了武力冲突。

(4)“壮心”:统一全国

(5)坚决维护祖国的统一或不传播危害国家的言论等。

【详解】(1)变化:根据材料中“春秋后期诸侯争霸”“战国时期气胸并立”“秦灭六国统一中国”并结合所学春秋战国到秦朝的变化可知国家由分裂到统一;

意义:结合所学秦统一的历史意义可知秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家。

(2)目的:根据材料“秦灭六国只是军事上完成了统一,采用什么样的政治体制巩固统一,是其面临的首要问题”可知巩固统一。

措施:根据材料“废除分封制,防止诸侯割据,创立了一套中央集权制度”并结合所学秦朝中央集权制度的建立可知设立三公九卿;在全国推行郡县制。

(3)措施:根据材料“汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞”并结合汉武帝王国问题的解决可知颁布推恩令。

高明之处:根据材料“因为汉武帝本人是以赏赐的名义来分解诸侯国,这对他的名声不但没有任何影响,反而还赢得了施行仁政的称赞,而最重要的是,在这个过程中,汉武帝方面没有动用过任何兵马”可知既削弱了诸侯王的势力,又拉拢了诸侯国内的一些势力,恩威并施,避免了武力冲突。

(4)“壮心”:根据材料“通过一系列战争在207年基本统一了北方,当他得胜还朝途径渤海边时,留下了豪情满怀的《龟虽寿》”并结合所学曹操所处的时代可知为一统全国。

(5)做法:根据材料“祖国完全统一的历史任务一定要实现,也一定能够实现”并结合中学生对祖国统一的认识可知坚决维护祖国的统一或不传播危害国家的言论等。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录