简答题规范练(二)遗传变异 (含解析)-2024高考生物二轮复习

文档属性

| 名称 | 简答题规范练(二)遗传变异 (含解析)-2024高考生物二轮复习 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 275.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-01 16:11:28 | ||

图片预览

文档简介

(二)遗传变异

1.(2023·江苏盐城高三模拟)某农科院培育出新品种香豌豆(自花传粉、闭花受粉),其花的颜色有红、白两种,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况。回答下列问题:

(1)香豌豆的红花和白花是一对____________,若花色由等位基因A、a控制,且该植物种群中自然条件下红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的表型及其比例为______________。

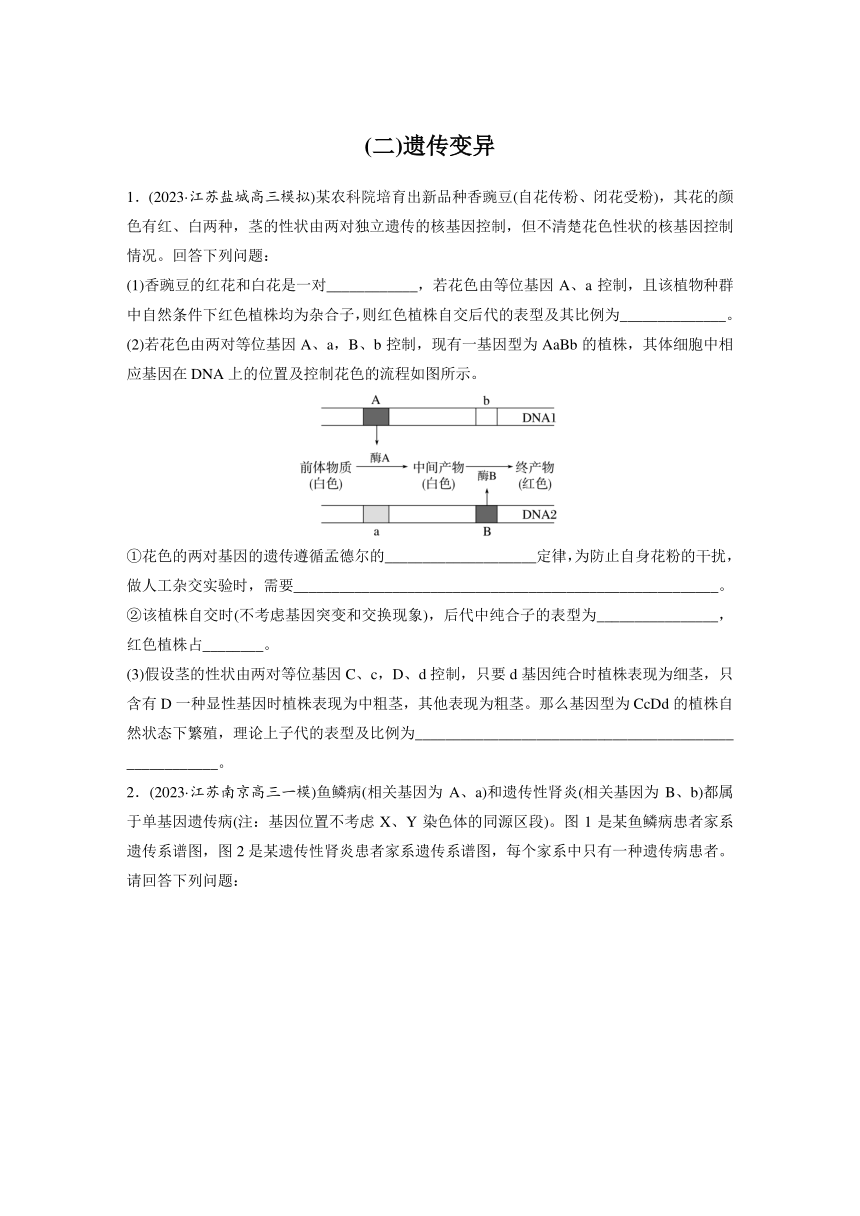

(2)若花色由两对等位基因A、a,B、b控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的流程如图所示。

①花色的两对基因的遗传遵循孟德尔的____________________定律,为防止自身花粉的干扰,做人工杂交实验时,需要________________________________________________________。

②该植株自交时(不考虑基因突变和交换现象),后代中纯合子的表型为________________,红色植株占________。

(3)假设茎的性状由两对等位基因C、c,D、d控制,只要d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表型及比例为__________________________________________

____________。

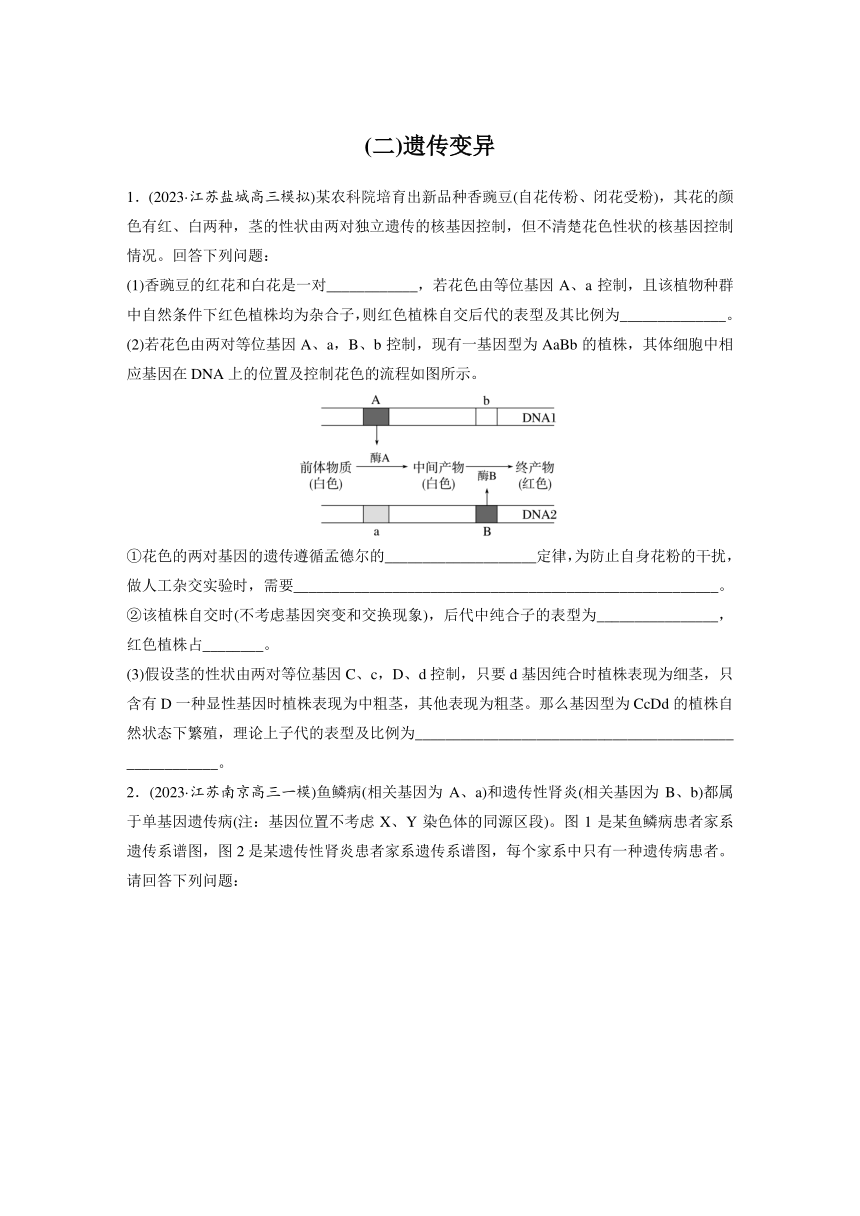

2.(2023·江苏南京高三一模)鱼鳞病(相关基因为A、a)和遗传性肾炎(相关基因为B、b)都属于单基因遗传病(注:基因位置不考虑X、Y染色体的同源区段)。图1是某鱼鳞病患者家系遗传系谱图,图2是某遗传性肾炎患者家系遗传系谱图,每个家系中只有一种遗传病患者。请回答下列问题:

(1)据图1和图2判断,鱼鳞病可能的遗传方式是______________________________________;遗传性肾炎可能的遗传方式是________________________________________。若仅考虑各家系中的遗传病,据此推测,图1中“?”为正常女性的概率是__________,图2中Ⅱ-3的基因型是________________________。

(2)现将相关DNA片段进行酶切,分离得到控制这两种遗传病的相关基因片段。如表记录了两个家系中部分家庭成员的检测结果(注:“+”表示存在,“-”表示不存在,“×”表示未检测)。

项目 图1家系 图2家系

Ⅱ-5 Ⅱ-6 Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅱ-2 Ⅱ-3

基因A、a 基因1 + - + × × +

基因2 + + + +

基因B、b 基因3 + + × + - +

基因4 - + + + +

①表中基因1~4中,代表基因A的是基因____,代表基因B的是基因________。

②图1中,Ⅲ-9为纯合子的概率为__________;图2中,Ⅱ-1的基因型为_____________。

③若图1中的Ⅲ-8与图2中的Ⅱ-1婚配,则其子女只患一种病的概率是________。

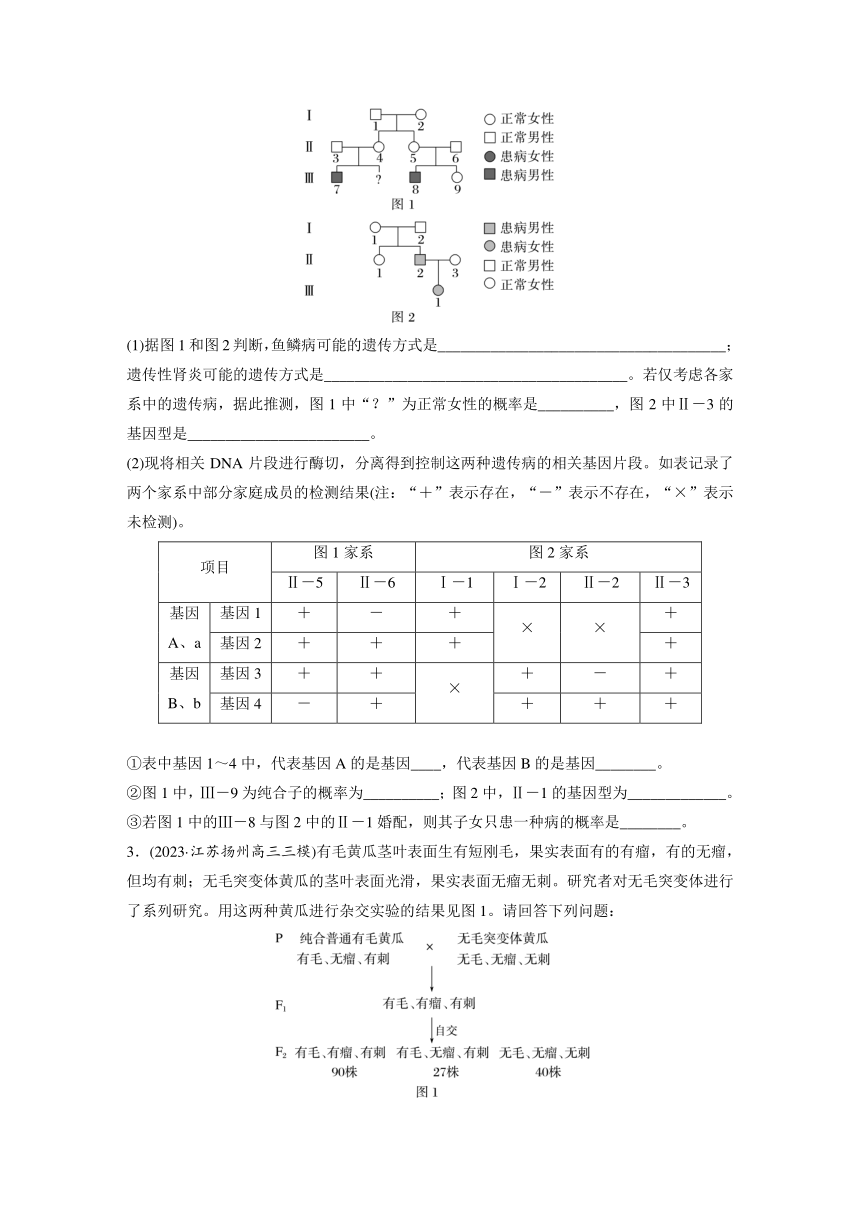

3.(2023·江苏扬州高三三模)有毛黄瓜茎叶表面生有短刚毛,果实表面有的有瘤,有的无瘤,但均有刺;无毛突变体黄瓜的茎叶表面光滑,果实表面无瘤无刺。研究者对无毛突变体进行了系列研究。用这两种黄瓜进行杂交实验的结果见图1。请回答下列问题:

(1)已知黄瓜有毛与无毛性状由一对等位基因控制。由实验结果分析,控制有毛性状的基因为________基因,据此判断F1与无毛亲本杂交,后代中有毛、无毛的性状比为________。

(2)研究发现,茎叶有毛黄瓜的果实表面均有刺,茎叶无毛黄瓜的果实均无刺,推测基因与性状的关系。

推测①:这两对性状由________________控制,但在____________________表现出的性状不同。

推测②:这两对性状分别由位于______________上的两对等位基因控制,且在F1产生配子的过程中____________________________________。

(3)研究者通过基因定位发现,控制普通黄瓜茎叶有毛和控制果实有刺的基因位于2号染色体同一位点,且在解剖镜下观察发现刚毛和果刺的内部构造一致,从而证实了推测____________(填“①”或“②”)正确,这说明性状是________________________________

________的结果。

(4)据杂交实验结果分析,控制茎叶有无刚毛(基因用G、g表示)的基因与控制果实是否有瘤(基因用T、t表示)的基因的遗传遵循__________________定律,两亲本的基因型分别为________________。推测G、g与T、t两对等位基因之间存在相互作用,即________________。

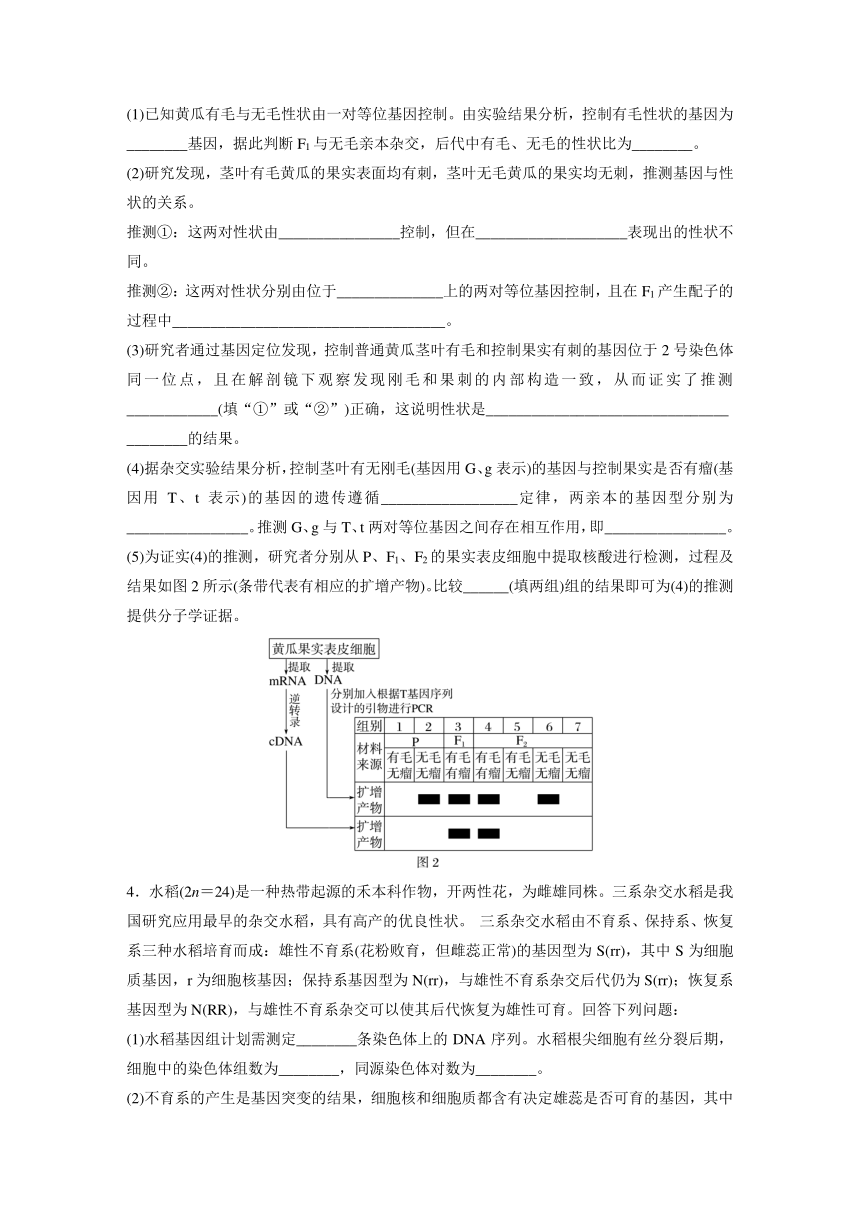

(5)为证实(4)的推测,研究者分别从P、F1、F2的果实表皮细胞中提取核酸进行检测,过程及结果如图2所示(条带代表有相应的扩增产物)。比较______(填两组)组的结果即可为(4)的推测提供分子学证据。

4.水稻(2n=24)是一种热带起源的禾本科作物,开两性花,为雌雄同株。三系杂交水稻是我国研究应用最早的杂交水稻,具有高产的优良性状。 三系杂交水稻由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成:雄性不育系(花粉败育,但雌蕊正常)的基因型为S(rr),其中S为细胞质基因,r为细胞核基因;保持系基因型为N(rr),与雄性不育系杂交后代仍为S(rr);恢复系基因型为N(RR),与雄性不育系杂交可以使其后代恢复为雄性可育。回答下列问题:

(1)水稻基因组计划需测定________条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,细胞中的染色体组数为________,同源染色体对数为________。

(2)不育系的产生是基因突变的结果,细胞核和细胞质都含有决定雄蕊是否可育的基因,其中细胞核的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示,则水稻细胞中与育性相关的基因型有______种,R能够抑制S的表达,则S(Rr)的表型为________________。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,F1的基因型是________,F1自交,F2的表型及比例为_______________________________________。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,由此说明______________________________________________。

(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本和母本分别是______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________。

(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随日照的长短而发生变化)ee品系,科研人员将连锁的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建__________________,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,据此推测M、P、H基因在育种过程中的功能为_______________

_______________________________________________________________________________。

(二)遗传变异

1.(1)相对性状 红色∶白色=2∶1 (2)①分离 对母本去雄 ②白色 1/2 (3)粗茎∶中粗茎∶细茎=9∶3∶4

解析 (1)豌豆种群中的红色植株均为杂合子,因此该种群中红色是显性性状,且只有显性纯合致死才能有该现象出现,红色植株(Aa)自交后代分离比应该为:1AA(致死)∶2Aa∶1aa,所以后代表型及其比例为红色∶白色=2∶1。(2)①基因型为AaBb的植株的两对等位基因位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子的过程中等位基因随同源染色体的分开而分离,因此遵循孟德尔的分离定律;该植株能合成酶A、酶B,所以表型是红色,为防止自身花粉的干扰,做人工杂交实验时,需要对母本去雄,然后套袋处理。②根据分离定律,该植株自交时各产生基因型为Ab、aB两种雌、雄配子,因此后代基因型及比例为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,表型及其比例为红色∶白色=1∶1,所以红色占1/2,纯合子不能同时合成两种酶,表型都是白色。(3)由题意可知,茎有粗、中粗和细三种表型,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,因此两对等位基因C、c,D、d控制的茎的性状符合自由组合定律,又因为该花是闭花受粉,基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖是自交,所以后代基因型及其比例为C_D_∶C_dd∶ccD_∶ccdd=9∶3∶3∶1,由于只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎,因此子代表型及其比例为粗茎∶中粗茎∶细茎=9∶3∶4。

2.(1)伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 3/8或1/2 Bb或XBXb (2)①2 3 ②1/4 BBXAXA、BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa ③7/24

解析 (1)分析图1可知,Ⅱ-3和Ⅱ-4表型正常,Ⅲ-7患病,所以鱼鳞病为隐性遗传病,其可能的遗传方式为伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传。分析图2可知,Ⅰ-1和Ⅰ-2表型正常,Ⅱ-2患病,所以遗传性肾炎为隐性遗传病,其可能的遗传方式是伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传。图1中,若鱼鳞病为常染色体隐性遗传病,则Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型均为Aa,后代“?”的基因型为A_的概率为3/4,为正常女性的概率为3/8;若鱼鳞病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-3的基因型为XAY,Ⅱ-4的基因型为XAXa,后代“?”的基因型为XAX-的概率为1/2。综上,图1中“?”为正常女性的概率是3/8或1/2。图2中,若遗传性肾炎为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2和Ⅲ-1基因型都为bb,Ⅱ-3正常,其基因型为Bb;若遗传性肾炎为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-2的基因型为XbY,Ⅲ-1的基因型为XbXb,所以Ⅱ-3的基因型为XBXb。综上,图2中Ⅱ-3的基因型是Bb或XBXb。(2)①根据电泳条带可知,鱼鳞病应为伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ-8的基因型为XaY,Ⅱ-5的基因型为XAXa,Ⅱ-6的基因型为XAY,所以基因1代表基因a,基因2代表基因A。根据电泳条带,图2家系中Ⅰ-2个体基因B、b均含有,所以遗传性肾炎是常染色体隐性遗传病,基因3代表基因B,基因4代表基因b。②图1中鱼鳞病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-5的基因型为XAXa,Ⅱ-6的基因型为XAY,Ⅱ-5关于遗传性肾炎的基因型为BB,Ⅱ-6关于遗传性肾炎的基因型为Bb,故Ⅱ-5的基因型为BBXAXa,Ⅱ-6的基因型为BbXAY,所以Ⅲ-9为纯合子的概率为1/4,图2中遗传性肾炎是常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2的基因型为bb,亲本基因型均为Bb,所生Ⅱ-1不患病,因此其基因型是BB或Bb,Ⅰ-1关于鱼鳞病的基因型为XAXa,Ⅰ-2关于鱼鳞病的基因型为XAY,则Ⅱ-1关于鱼鳞病的基因型为XAXA或XAXa,组合结果基因型应有4种,即BBXAXA、BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa。③图1中的Ⅲ-8的基因型为1/2BBXaY和1/2BbXaY,图2中的Ⅱ-1的基因型为1/6BBXAXa、1/6BBXAXA、2/6BbXAXa、2/6BbXAXA,二者婚配的后代中患鱼鳞病的概率为1/4,患遗传性肾炎的概率为1/12,其子女只患一种病的概率是1/12×3/4+11/12×1/4=7/24。

3.(1)显性 1∶1 (2)一对等位基因 黄瓜植株不同部位 一对同源染色体 两对基因未因交换而发生基因重组

(3)① 基因与环境共同作用 (4)基因的自由组合 GGtt和ggTT g基因抑制T基因的作用 (5)2、3(或2、4或3、6或4、6)

解析 (1)依据“有毛与无毛杂交,F1全为有毛”,说明有毛对无毛为显性,F1基因型为杂合子,与无毛测交,后代表型及其比例为有毛∶无毛=1∶1。(2)茎叶有毛黄瓜的果实表面均有刺,茎叶无毛黄瓜的果实均无刺,可能存在两种基因控制性状的情况:一种是这两对性状由同一对等位基因控制,但在黄瓜茎叶和果实部位表现出的性状不同;另一种是这两对相对性状分别由一对同源染色体上的两对等位基因控制,且在F1产生配子的过程中,两对基因未因交换而发生基因重组。(3)控制普通黄瓜茎叶有毛和控制果实有刺的基因位于2号染色体同一位点,且在解剖镜下观察发现刚毛和果刺的内部构造一致,从而证实了推测①,说明性状是基因与环境共同作用的结果。(4)图1中杂交实验结果为有毛有瘤∶有毛无瘤∶无毛无瘤≈9∶3∶4,说明这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,两亲本的基因型分别为GGtt、ggTT,F1的基因型为GgTt,由F2的表型之比分析可知,非等位基因存在着相互作用,即g基因会抑制T基因发挥作用。(5)依据P、F1、F2的果实表皮细胞中提取核酸的检测结果,可以知道2、3、4、6组的DNA中均存在T基因,但2、6组的T基因未转录,即2和3组或者2和4组或者6和3组或者6和4组的结果可以为(4)的推测提供分子学证据。

4.(1)12 4 24 (2)6 雄性可育 (3)S(Rr) 雄性可育∶雄性不育=3∶1 表型是基因和环境共同作用的结果

(4)N(rr)和S(rr) (5)基因表达载体 M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光

解析 (1)水稻(2n=24)有24条染色体,且没有性染色体之分,所以一个染色体组有12条染色体。水稻基因组计划应测其12条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,染色体的着丝粒分裂,染色体数目加倍,由24条变成48条。同源染色体数目也加倍,每种同源染色体变成4条,所以细胞中的染色体组数也由2个变成4个,同源染色体对数也由12对变成24对。(2)不育系的产生是基因突变的结果,在细胞核和细胞质中都含有决定雄蕊是否可育的基因。其中细胞核中的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示。则水稻细胞中与育性相关的基因型有3×2=6(种),即N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr)。R能够抑制S的表达,即基因型为S(Rr)的水稻表现为雄性可育。(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,由于S(rr)作母本,所以细胞质基因来自S(rr),则F1的基因型是S(Rr);F1再自交,F2出现显性和隐性的比值为3∶1,所以F2的表型及比例为雄性可育∶雄性不育=3∶1。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,说明环境条件影响性状的表达,表型是基因和环境共同作用的结果。(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本可提供r基因且自身雄性可育,母本提供S和r基因,所以父本可选N(rr),母本可选S(rr)。(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随日照的长短而发生变化)ee品系,科研人员将连锁的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建基因表达载体,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,说明转基因植株是雄性可育,且后代含H基因的个体占一半,据此推测,转入的基因使ee品系恢复育性,含P基因的花粉应不育。所以结合题意可推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别是:M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光。

1.(2023·江苏盐城高三模拟)某农科院培育出新品种香豌豆(自花传粉、闭花受粉),其花的颜色有红、白两种,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况。回答下列问题:

(1)香豌豆的红花和白花是一对____________,若花色由等位基因A、a控制,且该植物种群中自然条件下红色植株均为杂合子,则红色植株自交后代的表型及其比例为______________。

(2)若花色由两对等位基因A、a,B、b控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的流程如图所示。

①花色的两对基因的遗传遵循孟德尔的____________________定律,为防止自身花粉的干扰,做人工杂交实验时,需要________________________________________________________。

②该植株自交时(不考虑基因突变和交换现象),后代中纯合子的表型为________________,红色植株占________。

(3)假设茎的性状由两对等位基因C、c,D、d控制,只要d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表型及比例为__________________________________________

____________。

2.(2023·江苏南京高三一模)鱼鳞病(相关基因为A、a)和遗传性肾炎(相关基因为B、b)都属于单基因遗传病(注:基因位置不考虑X、Y染色体的同源区段)。图1是某鱼鳞病患者家系遗传系谱图,图2是某遗传性肾炎患者家系遗传系谱图,每个家系中只有一种遗传病患者。请回答下列问题:

(1)据图1和图2判断,鱼鳞病可能的遗传方式是______________________________________;遗传性肾炎可能的遗传方式是________________________________________。若仅考虑各家系中的遗传病,据此推测,图1中“?”为正常女性的概率是__________,图2中Ⅱ-3的基因型是________________________。

(2)现将相关DNA片段进行酶切,分离得到控制这两种遗传病的相关基因片段。如表记录了两个家系中部分家庭成员的检测结果(注:“+”表示存在,“-”表示不存在,“×”表示未检测)。

项目 图1家系 图2家系

Ⅱ-5 Ⅱ-6 Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅱ-2 Ⅱ-3

基因A、a 基因1 + - + × × +

基因2 + + + +

基因B、b 基因3 + + × + - +

基因4 - + + + +

①表中基因1~4中,代表基因A的是基因____,代表基因B的是基因________。

②图1中,Ⅲ-9为纯合子的概率为__________;图2中,Ⅱ-1的基因型为_____________。

③若图1中的Ⅲ-8与图2中的Ⅱ-1婚配,则其子女只患一种病的概率是________。

3.(2023·江苏扬州高三三模)有毛黄瓜茎叶表面生有短刚毛,果实表面有的有瘤,有的无瘤,但均有刺;无毛突变体黄瓜的茎叶表面光滑,果实表面无瘤无刺。研究者对无毛突变体进行了系列研究。用这两种黄瓜进行杂交实验的结果见图1。请回答下列问题:

(1)已知黄瓜有毛与无毛性状由一对等位基因控制。由实验结果分析,控制有毛性状的基因为________基因,据此判断F1与无毛亲本杂交,后代中有毛、无毛的性状比为________。

(2)研究发现,茎叶有毛黄瓜的果实表面均有刺,茎叶无毛黄瓜的果实均无刺,推测基因与性状的关系。

推测①:这两对性状由________________控制,但在____________________表现出的性状不同。

推测②:这两对性状分别由位于______________上的两对等位基因控制,且在F1产生配子的过程中____________________________________。

(3)研究者通过基因定位发现,控制普通黄瓜茎叶有毛和控制果实有刺的基因位于2号染色体同一位点,且在解剖镜下观察发现刚毛和果刺的内部构造一致,从而证实了推测____________(填“①”或“②”)正确,这说明性状是________________________________

________的结果。

(4)据杂交实验结果分析,控制茎叶有无刚毛(基因用G、g表示)的基因与控制果实是否有瘤(基因用T、t表示)的基因的遗传遵循__________________定律,两亲本的基因型分别为________________。推测G、g与T、t两对等位基因之间存在相互作用,即________________。

(5)为证实(4)的推测,研究者分别从P、F1、F2的果实表皮细胞中提取核酸进行检测,过程及结果如图2所示(条带代表有相应的扩增产物)。比较______(填两组)组的结果即可为(4)的推测提供分子学证据。

4.水稻(2n=24)是一种热带起源的禾本科作物,开两性花,为雌雄同株。三系杂交水稻是我国研究应用最早的杂交水稻,具有高产的优良性状。 三系杂交水稻由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成:雄性不育系(花粉败育,但雌蕊正常)的基因型为S(rr),其中S为细胞质基因,r为细胞核基因;保持系基因型为N(rr),与雄性不育系杂交后代仍为S(rr);恢复系基因型为N(RR),与雄性不育系杂交可以使其后代恢复为雄性可育。回答下列问题:

(1)水稻基因组计划需测定________条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,细胞中的染色体组数为________,同源染色体对数为________。

(2)不育系的产生是基因突变的结果,细胞核和细胞质都含有决定雄蕊是否可育的基因,其中细胞核的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示,则水稻细胞中与育性相关的基因型有______种,R能够抑制S的表达,则S(Rr)的表型为________________。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,F1的基因型是________,F1自交,F2的表型及比例为_______________________________________。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,由此说明______________________________________________。

(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本和母本分别是______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________。

(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随日照的长短而发生变化)ee品系,科研人员将连锁的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建__________________,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,据此推测M、P、H基因在育种过程中的功能为_______________

_______________________________________________________________________________。

(二)遗传变异

1.(1)相对性状 红色∶白色=2∶1 (2)①分离 对母本去雄 ②白色 1/2 (3)粗茎∶中粗茎∶细茎=9∶3∶4

解析 (1)豌豆种群中的红色植株均为杂合子,因此该种群中红色是显性性状,且只有显性纯合致死才能有该现象出现,红色植株(Aa)自交后代分离比应该为:1AA(致死)∶2Aa∶1aa,所以后代表型及其比例为红色∶白色=2∶1。(2)①基因型为AaBb的植株的两对等位基因位于一对同源染色体上,减数分裂形成配子的过程中等位基因随同源染色体的分开而分离,因此遵循孟德尔的分离定律;该植株能合成酶A、酶B,所以表型是红色,为防止自身花粉的干扰,做人工杂交实验时,需要对母本去雄,然后套袋处理。②根据分离定律,该植株自交时各产生基因型为Ab、aB两种雌、雄配子,因此后代基因型及比例为AAbb∶AaBb∶aaBB=1∶2∶1,表型及其比例为红色∶白色=1∶1,所以红色占1/2,纯合子不能同时合成两种酶,表型都是白色。(3)由题意可知,茎有粗、中粗和细三种表型,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,因此两对等位基因C、c,D、d控制的茎的性状符合自由组合定律,又因为该花是闭花受粉,基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖是自交,所以后代基因型及其比例为C_D_∶C_dd∶ccD_∶ccdd=9∶3∶3∶1,由于只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎,因此子代表型及其比例为粗茎∶中粗茎∶细茎=9∶3∶4。

2.(1)伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传 3/8或1/2 Bb或XBXb (2)①2 3 ②1/4 BBXAXA、BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa ③7/24

解析 (1)分析图1可知,Ⅱ-3和Ⅱ-4表型正常,Ⅲ-7患病,所以鱼鳞病为隐性遗传病,其可能的遗传方式为伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传。分析图2可知,Ⅰ-1和Ⅰ-2表型正常,Ⅱ-2患病,所以遗传性肾炎为隐性遗传病,其可能的遗传方式是伴X染色体隐性遗传或常染色体隐性遗传。图1中,若鱼鳞病为常染色体隐性遗传病,则Ⅱ-3和Ⅱ-4的基因型均为Aa,后代“?”的基因型为A_的概率为3/4,为正常女性的概率为3/8;若鱼鳞病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-3的基因型为XAY,Ⅱ-4的基因型为XAXa,后代“?”的基因型为XAX-的概率为1/2。综上,图1中“?”为正常女性的概率是3/8或1/2。图2中,若遗传性肾炎为常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2和Ⅲ-1基因型都为bb,Ⅱ-3正常,其基因型为Bb;若遗传性肾炎为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-2的基因型为XbY,Ⅲ-1的基因型为XbXb,所以Ⅱ-3的基因型为XBXb。综上,图2中Ⅱ-3的基因型是Bb或XBXb。(2)①根据电泳条带可知,鱼鳞病应为伴X染色体隐性遗传病,Ⅲ-8的基因型为XaY,Ⅱ-5的基因型为XAXa,Ⅱ-6的基因型为XAY,所以基因1代表基因a,基因2代表基因A。根据电泳条带,图2家系中Ⅰ-2个体基因B、b均含有,所以遗传性肾炎是常染色体隐性遗传病,基因3代表基因B,基因4代表基因b。②图1中鱼鳞病为伴X染色体隐性遗传病,Ⅱ-5的基因型为XAXa,Ⅱ-6的基因型为XAY,Ⅱ-5关于遗传性肾炎的基因型为BB,Ⅱ-6关于遗传性肾炎的基因型为Bb,故Ⅱ-5的基因型为BBXAXa,Ⅱ-6的基因型为BbXAY,所以Ⅲ-9为纯合子的概率为1/4,图2中遗传性肾炎是常染色体隐性遗传病,Ⅱ-2的基因型为bb,亲本基因型均为Bb,所生Ⅱ-1不患病,因此其基因型是BB或Bb,Ⅰ-1关于鱼鳞病的基因型为XAXa,Ⅰ-2关于鱼鳞病的基因型为XAY,则Ⅱ-1关于鱼鳞病的基因型为XAXA或XAXa,组合结果基因型应有4种,即BBXAXA、BBXAXa、BbXAXA、BbXAXa。③图1中的Ⅲ-8的基因型为1/2BBXaY和1/2BbXaY,图2中的Ⅱ-1的基因型为1/6BBXAXa、1/6BBXAXA、2/6BbXAXa、2/6BbXAXA,二者婚配的后代中患鱼鳞病的概率为1/4,患遗传性肾炎的概率为1/12,其子女只患一种病的概率是1/12×3/4+11/12×1/4=7/24。

3.(1)显性 1∶1 (2)一对等位基因 黄瓜植株不同部位 一对同源染色体 两对基因未因交换而发生基因重组

(3)① 基因与环境共同作用 (4)基因的自由组合 GGtt和ggTT g基因抑制T基因的作用 (5)2、3(或2、4或3、6或4、6)

解析 (1)依据“有毛与无毛杂交,F1全为有毛”,说明有毛对无毛为显性,F1基因型为杂合子,与无毛测交,后代表型及其比例为有毛∶无毛=1∶1。(2)茎叶有毛黄瓜的果实表面均有刺,茎叶无毛黄瓜的果实均无刺,可能存在两种基因控制性状的情况:一种是这两对性状由同一对等位基因控制,但在黄瓜茎叶和果实部位表现出的性状不同;另一种是这两对相对性状分别由一对同源染色体上的两对等位基因控制,且在F1产生配子的过程中,两对基因未因交换而发生基因重组。(3)控制普通黄瓜茎叶有毛和控制果实有刺的基因位于2号染色体同一位点,且在解剖镜下观察发现刚毛和果刺的内部构造一致,从而证实了推测①,说明性状是基因与环境共同作用的结果。(4)图1中杂交实验结果为有毛有瘤∶有毛无瘤∶无毛无瘤≈9∶3∶4,说明这两对基因的遗传遵循基因的自由组合定律,两亲本的基因型分别为GGtt、ggTT,F1的基因型为GgTt,由F2的表型之比分析可知,非等位基因存在着相互作用,即g基因会抑制T基因发挥作用。(5)依据P、F1、F2的果实表皮细胞中提取核酸的检测结果,可以知道2、3、4、6组的DNA中均存在T基因,但2、6组的T基因未转录,即2和3组或者2和4组或者6和3组或者6和4组的结果可以为(4)的推测提供分子学证据。

4.(1)12 4 24 (2)6 雄性可育 (3)S(Rr) 雄性可育∶雄性不育=3∶1 表型是基因和环境共同作用的结果

(4)N(rr)和S(rr) (5)基因表达载体 M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光

解析 (1)水稻(2n=24)有24条染色体,且没有性染色体之分,所以一个染色体组有12条染色体。水稻基因组计划应测其12条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,染色体的着丝粒分裂,染色体数目加倍,由24条变成48条。同源染色体数目也加倍,每种同源染色体变成4条,所以细胞中的染色体组数也由2个变成4个,同源染色体对数也由12对变成24对。(2)不育系的产生是基因突变的结果,在细胞核和细胞质中都含有决定雄蕊是否可育的基因。其中细胞核中的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示。则水稻细胞中与育性相关的基因型有3×2=6(种),即N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr)。R能够抑制S的表达,即基因型为S(Rr)的水稻表现为雄性可育。(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,由于S(rr)作母本,所以细胞质基因来自S(rr),则F1的基因型是S(Rr);F1再自交,F2出现显性和隐性的比值为3∶1,所以F2的表型及比例为雄性可育∶雄性不育=3∶1。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,说明环境条件影响性状的表达,表型是基因和环境共同作用的结果。(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本可提供r基因且自身雄性可育,母本提供S和r基因,所以父本可选N(rr),母本可选S(rr)。(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随日照的长短而发生变化)ee品系,科研人员将连锁的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建基因表达载体,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,说明转基因植株是雄性可育,且后代含H基因的个体占一半,据此推测,转入的基因使ee品系恢复育性,含P基因的花粉应不育。所以结合题意可推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别是:M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光。

同课章节目录