10.1《兰亭集序》课件(共51张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册

文档属性

| 名称 | 10.1《兰亭集序》课件(共51张PPT) 2023-2024学年统编版高中语文选择性必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 15.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-02 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共51张PPT)

“生存还是毁灭,这是个问题。”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考;

早在二千多年前,伟大的史学家司马迁在生死抉择中作出了响亮地回答:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛;

南宋女词人李清照有诗曰“生当做人杰,死亦为鬼雄”

生死问题,历来是中外文学和哲学所关注的重要话题。一代书圣也为我们留下了他对人生哲理探索的踪迹。

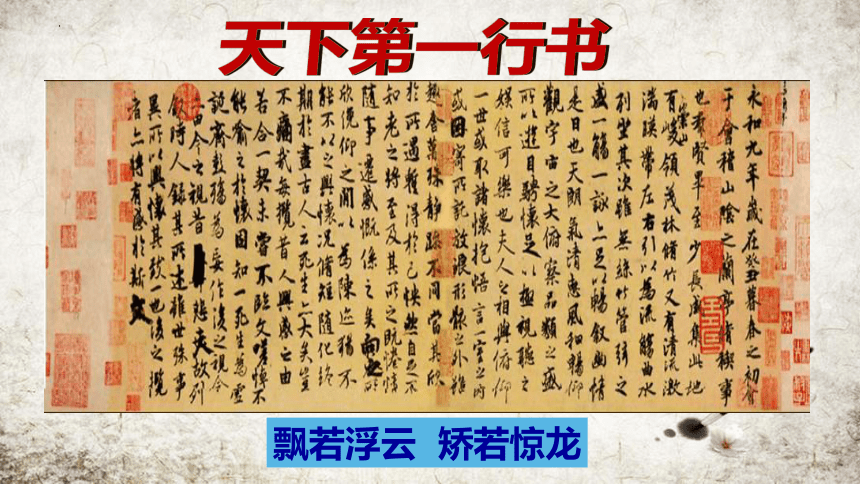

天下第一行书

飘若浮云 矫若惊龙

兰亭集序

王羲之

1、了解作者及序文的特点,积累文言知识点

2、理清文章思路,背诵名句,体会文章语言精美

3、通过本文的学习,获得正确的人生观、生死观。

学习目标

东晋书法家,字逸少。官至右军将军,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,楷书得力于钟繇。取众家之长,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

走近作者

1.王羲之其人

2、王羲之其书

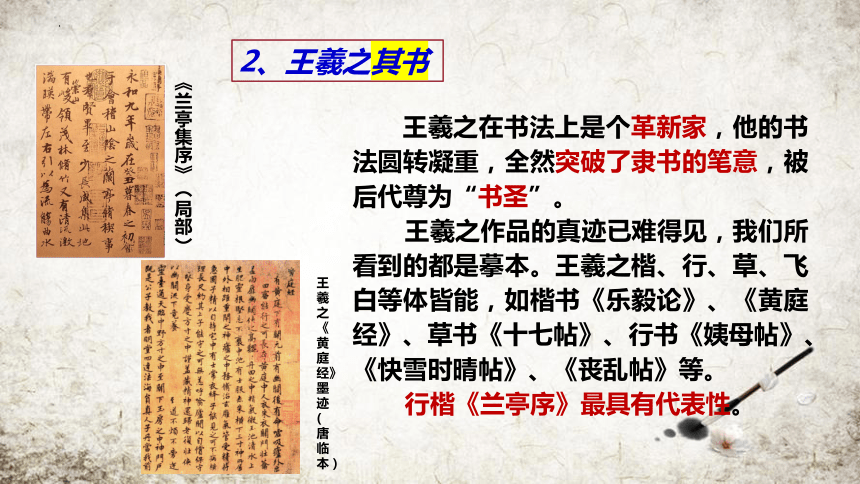

王羲之在书法上是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具有代表性。

《兰亭集序》(局部)

王羲之《黄庭经》墨迹(唐临本)

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

——坦腹东床

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼他人的女婿叫“令坦”。

3、王羲之其事

坦腹东床

写作背景

魏晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期,社会陷人了旷日持久的混乱中,百姓在生死线上煎熬、挣扎。浓厚的死亡意识笼罩着这一时代的人,他们对死的恐惧和由之引发的对生的焦虑,达到了前所未有的程度。士大夫们不满现状,普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活。

但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。这种追求和留恋可以说是一种源自死亡意识的“悲怆的美丽”。

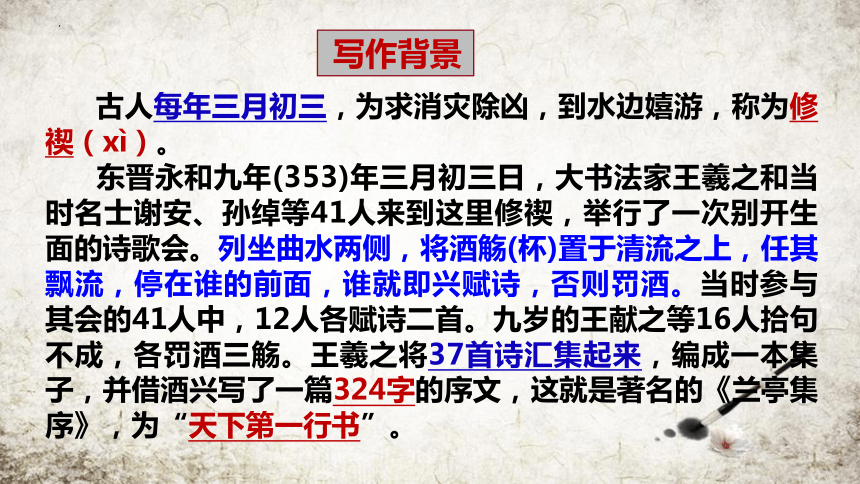

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊(xì)。

东晋永和九年(353)年三月初三日,大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。当时参与其会的41人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字的序文,这就是著名的《兰亭集序》,为“天下第一行书”。

写作背景

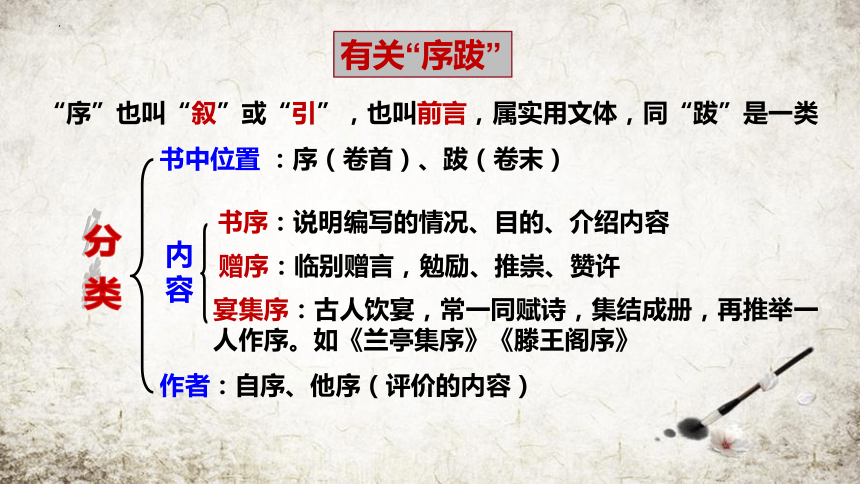

有关“序跋”

分 类

内容

“序”也叫“叙”或“引”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类

书中位置 :序(卷首)、跋(卷末)

书序:说明编写的情况、目的、介绍内容

赠序:临别赠言,勉励、推崇、赞许

宴集序:古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》《滕王阁序》

作者:自序、他序(评价的内容)

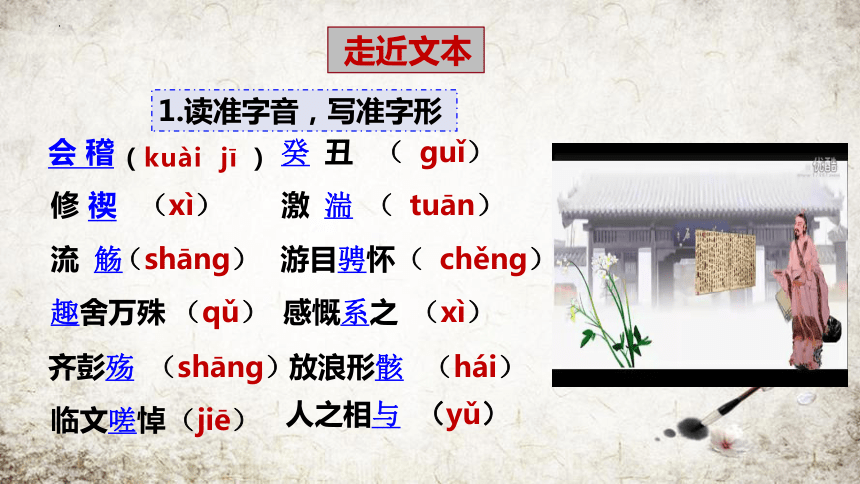

(kuài jī )

会 稽

癸 丑

修 禊

激 湍

流 觞

游目骋怀

趣舍万殊

感慨系之

齐彭殇

1.读准字音,写准字形

放浪形骸

临文嗟悼

(xì)

(shāng)

(qǔ)

(shāng)

( guǐ)

( tuān)

( chěng)

(xì)

(jiē)

(hái)

人之相与

(yǔ)

走近文本

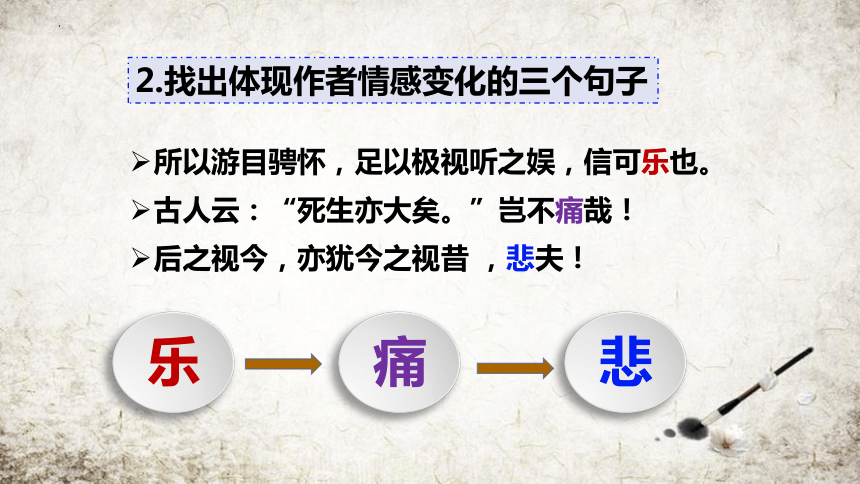

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

后之视今,亦犹今之视昔 ,悲夫!

2.找出体现作者情感变化的三个句子

乐

痛

悲

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1段

ɡuǐ

状语后置;省略主语

春季的末一个月

一种祭礼

高高的

都

映衬、围绕

使...飘流;酒杯

排列

曲水旁边

乐器

盛况

名作动;饮酒

省略句

举行

的

都

清流

幽雅的情怀

形做名,贤士

险峻

急流

一边

之

走近文本,疏通文意

译文:永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边举行一种祭礼(消灾求福)。许多有才气的人都来了,年轻的、年长的都聚集在了一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)四周辉映环绕,把水引到(亭中)把它当做曲水,使酒杯漂流水上(供人们取饮),(人们)在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以畅快地表达(各自)幽雅的情怀。

定语后置句

10天干:

12地支:

纪年法

王公年次纪年法

干支纪年法

公元纪年法

帝王年号纪年法

纪年法

“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”

“庆历四年春”

十年春,齐师伐我 【鲁庄公十年(公元前684年)】

永和九年,岁在癸丑

永和九年,岁在癸丑

永和:晋穆帝年号

庆历是宋仁宗赵祯的年号

甲乙丙丁戊已庚辛壬癸

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

2022年2月11日

知识卡片

伯(孟)、仲、叔、季

指兄弟姊妹的长幼顺序,“孟”为最长,“季”为最幼。

四季排行

“孟、仲、季”三个月(即孟春、仲春、季春,孟夏、仲夏、季夏,孟秋、仲秋、季秋,孟冬、仲冬、季冬),因而称为“四季”。

暮春

知识卡片

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这

和风

定后标志

用来...的

翻译:这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖舒畅,向上看到浩大的天空,向下看繁多(众多)的自然万物,用来使眼力舒展,使胸怀开阔,足够来穷尽视听的乐趣,实在值得快乐。

穷尽

实在

第2段

天空

自然万物

繁多

使...纵展(驰骋)

乐趣

值得

乐什么?

走近文本,疏通文意

☆时间:

☆地点:

☆目的:

☆人物:

☆环境:

☆活动:

☆天气:

☆感慨:

辰良

景美

人贤

事趣

赏心

乐

讨论:记叙兰亭集会的盛况,交代了哪些内容?

岁在癸丑,暮春之初 时节难得

会稽山阴之兰亭 聚地清雅

修禊事 欢欣之事

群贤毕至,少长咸集 名士相聚

崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

流觞曲水,一觞一咏 活动有趣

天朗气清,惠风和畅 气候宜人

游目骋怀,极视听之娱 悦目赏心

背诵思路

“修禊”

之

三月的江南——百花盛开,山花烂漫,草长莺飞,姹紫嫣红,但这些浓艳的东西在王羲之的笔下却不见踪迹,那么王羲之在着意追求什么样的心境和风格?

思 考

汤显祖的《牡丹亭》里唱道:

良辰美景奈何天,

赏心乐事谁家院。

说明人生有四大美事:良辰、美景、赏心乐事。

本文四美俱全,信可乐也。

南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并”。那在《兰亭集序》中是这样吗?

崇 山 峻 岭

幽深静谧

茂林修竹

流觞曲水

清流激湍,映带左右

洁净明朗

三月的江南——百花盛开,山花烂漫,草长莺飞,姹紫嫣红,但这些浓艳的东西在王羲之的笔下却不见踪迹,那么王羲之在着意追求什么样的心境和风格?

思 考

清新淡雅

自然文风

乐的表层原因: 1.同道相逢

2.环境优雅

3.气候宜人......

在这样一个与自己的精神气质与审美趣味高度契合匹配的环境中,人的幸福感与愉悦度是想当然的。

深层原因:

作者对大自然的一种领悟,观宇宙之大,察品类之盛,大自然神奇的造化,使人类可以享受大自然的恩赐,置身于自然中,往往使人物我两忘,达到更高的境界

“信可乐也”,因何而乐?

小结

句首发语词,泛指人

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

第3段

相互交往

比喻时间短暂

有的人

古今,襟怀抱负

同“晤”面对

兼词:“之于”

就着、凭借

所爱好的事物

放纵、不受拘束

翻译:人与人相互交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的襟怀抱负,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人就着自己爱好的事物,寄托情怀,放纵不受约束地生活。翻译:虽然取舍各不相同,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得。感到高兴和满足,竟然不知道老年将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。

省略句

疏通文意,读懂文本

同“取”

各不相同

对所接触的感到欣喜

一时对自己感到得意

取独

等到

得到、喜爱

代词;这种变化

动

形作名,老年

形容词尾,“地”

连接

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

触发感慨

因为

尚且

况且

自然

注定

形作名;大事

翻译:过去喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它触发心中的感触,况且寿命长短,听凭自然,最后注定到尽头。古人说:“死生也是件大事啊。”怎么能不让人痛惜呢?

引出“死生”这一人生最大的问题,抒发生之无常、死之无奈的

痛惜之感。

从前

长

到

判断句

旧

代词,这些

喜欢的东西

思考:作者的感情怎样由“乐”转而为“痛”?

痛什么 ?

研读文本

作者的情感是如何由“乐”转“痛”的 ?“痛”什么?

两种生活态度

两种生活感受

两件人生痛事

由聚会盛况引出人生感慨

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

取诸怀抱,悟言一室(静)

因寄所托,放浪形骸(躁)

欣其所遇,老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

人生短暂

世事多变

生之无常

死之无奈

启示:珍惜生命,积极生活,务求当下

思考:这种"痛"是痛什么?

明确:这是痛惜之情,是对“欢乐有尽,人生短暂”“好景不长,死生难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

生死存亡为一体。

——《庄子 大宗师》

方生方死,方死方生。

——《庄子 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。

——《庄子 齐物论》

事物自生之时就开始慢慢走向死亡,反之同理,事物死的时候也意味着生的开端。

天下最大的是秋毫之末,而泰山很小。最长寿的是还没出生就死去的婴儿,而活了几千年的彭祖却是短命的。

由兰亭集会(乐)联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,从中都提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”;及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

理清背诵思路

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文

第4段

看到

发生感慨

一张符契

面对

叹息悲哀

明白

本来

把...看作一样

是

把...看成一样

形作名,虚妄之谈

翻译:每当看到前人生发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在面对文章时叹息悲伤,不能从心里明白。本来知道把生死等同的说法是虚妄荒诞的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。

后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一一记下当时与会的人,记下他们所作的诗篇。即使时代不同,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

像

形作名,虚妄荒诞的话

状语后置句

未成年而死去的人

一一记叙

...的原因

情趣

这篇文章

不同

即使

一样

读者

状语后置句

疏通文意,读懂文本

"悲"什么?

悲夫!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之视今,亦犹今之视昔

思考:作者因何而悲?

写作思路

后之览者,亦将有感于斯文

以今及古

以今推来

千古同悲

沧桑感、厚重感

人不可能永生,但作品却可以流传久远

明确:对生命进行再反思、阐明写作事由

悲

悲

文中第3段的“痛”与第4段的“悲”有区别吗?

痛——个体生之无常,死之无奈

悲——人类代代皆痛,永无休止

探究思考

千古同悲

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

小结

1、 叹生命短暂、世事无常与第2段“乐”有什么关系

人生短暂,所以要及时行乐。

2、作者认为人生短暂,世事无常,因此既痛且悲,可见他思想低沉、消极。你同意这种说法吗? 联系原文说说你的看法。

生死观探究

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。死了就死了,无所谓。因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。 ——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’” ——《晋书 刘伶传》

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中“天下名士,少有全者”“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

固知一死生为虚诞, 齐彭殇为妄作

故列叙时人,录其所述。

王羲之人生执着的努力表现。

可见王羲之悲痛却不悲观,而是劝解人们珍惜光阴,热爱生命,有所作为。

有生之年应当做些实事,活的有价值,不宜空谈玄理之意。

王羲之的人生观并不消极,悲叹并不等于悲观。作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。而文中的会稽雅集就是作者获得的真正之乐。因此,作者对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。可谓“消极其表,执着其里”。

“表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋 ……” ——李泽厚《美的历程》

小结

一死生齐彭殇

史铁生说的:“死是一个必然会降临的节日。”

怎样生和怎样死我们可以主宰。怎样的活着更精彩,怎样的死更厚重!面对生死,屈原毅然赴死,爱国之心铸就中华之魂,他的死比泰山还重;司马迁忍辱而生,《史记》光耀千秋,这种生,像日月般生辉!我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的密度。

小结

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

谈一谈:

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。

鲁迅在”绝望与深渊”中“直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华民族挺起了不屈的脊梁;

钱钟书说过“目光放远,万事且悲。目光放近,则自应振作,以求乐观”承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

狂风里被卷起来的尘土。用此比喻人生,言其短促、空虚

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗 可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。

把握生命里的每一分钟,

全力以赴我们心中的梦。

思路及情感

思路

记叙集会盛况

抒发人生感慨

交代作序目的

情感

相聚之乐

今昔之悲

死生之痛

(怡人美景,畅快集会)

(人生短暂,世事无常)

(透视古今,千古同慨)

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

总结全文

文本主旨

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。强调了作者“重死生”的观点,表明了以积极的态度对待人生。

活动:本文虽然短小,但表达方式多样,波澜迭起,意趣无穷,请结合文章加以分析。

④议论。如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的士大夫喜好虚无的作风,使全篇在立意上显得不同凡响。

艺术手法

①描写。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,以此将兰亭四周的景色写得清幽爽心。

②记叙。如第一段记叙参加集会的时间、地点、人物以及过程等,用语简练,却但要素齐备,细节清楚,使读者对集会一目了然。

③抒情。如“情随事迁,感慨系之矣”抒发了古往今来的人们的普遍感受。又如“临文嗟悼”,写出了读古人文章时的体验,引起了人们在感情上的共鸣。

理解性默写

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子:_____________ ,_________,____________ ,_________。气候宜人的句子是:__________,_________。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗的句子是:_______________,________。________________,_________,_______________ 。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣的句子

是:_____________,____________,___________,_______________。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹: , 。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容: , ; , 。

此地有崇山峻岭 茂林修竹 又有清流激湍 映带左右

天朗气清 惠风和畅

列坐其次 虽无丝竹管弦之盛 一觞一咏 亦足以畅叙幽情

仰观宇宙之大 俯察品类之盛 所以游目骋怀 足以极视听之娱

夫人之相与 俯仰一世

或取诸怀抱 悟言一室之内 或因寄所托 放浪形骸之外

引以为流觞曲水

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , , 。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》所写: , , , 。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句来批评: , 。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是: , , 。

10.兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“ , “ “

,各路英才,老少皆有。

当其欣于所遇 暂得于己 快然自足 不知老之将至

向之所欣 俯仰之间 已为陈迹 犹不能不以之兴怀

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作。

暮春之初 会于会稽山阴之兰亭,修禊事也

群贤毕至,少长咸集

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , 。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写的

内容: , !

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写的

句子: , , , 。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说的 , , 。

及其所之既倦,情随事迁 感慨系之矣

况修短随化,终期于尽

每览昔人兴感之由,若合一契 未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

虽世殊事异, 所以兴怀, 其致一也

结束语

王羲之真是一个奇人,他能在别人皆作态时“袒腹东床”气度实在非凡;他能在别人皆“乐”时想到“乐”后之“痛”之“悲”,思想何等深邃!他的人格和他的书法、散文一起化为宝贵的文化遗产荫蔽着后人。

有人说《兰亭集序》40岁才能读懂,而我说,我们在20岁前就应该思考快乐、生命与永恒!这种思考可能还比较肤浅,但只要同学们努力去思索探究,就会缩短与伟人的思想距离,甚至还会开拓出一片属于自己的思想领空!

“生存还是毁灭,这是个问题。”哈姆雷特被生活的困境逼到了死角,开始了关于生与死的思考;

早在二千多年前,伟大的史学家司马迁在生死抉择中作出了响亮地回答:人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛;

南宋女词人李清照有诗曰“生当做人杰,死亦为鬼雄”

生死问题,历来是中外文学和哲学所关注的重要话题。一代书圣也为我们留下了他对人生哲理探索的踪迹。

天下第一行书

飘若浮云 矫若惊龙

兰亭集序

王羲之

1、了解作者及序文的特点,积累文言知识点

2、理清文章思路,背诵名句,体会文章语言精美

3、通过本文的学习,获得正确的人生观、生死观。

学习目标

东晋书法家,字逸少。官至右军将军,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,楷书得力于钟繇。取众家之长,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。论者称其笔势,以为“飘若浮云,矫若惊龙”。后世誉之为“书圣”。书法史上,他与其子王献之合称为“二王”。

走近作者

1.王羲之其人

2、王羲之其书

王羲之在书法上是个革新家,他的书法圆转凝重,全然突破了隶书的笔意,被后代尊为“书圣”。

王羲之作品的真迹已难得见,我们所看到的都是摹本。王羲之楷、行、草、飞白等体皆能,如楷书《乐毅论》、《黄庭经》、草书《十七帖》、行书《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《丧乱帖》等。

行楷《兰亭序》最具有代表性。

《兰亭集序》(局部)

王羲之《黄庭经》墨迹(唐临本)

《世说新语·雅量》:

“郗(chī)太傅在京口,遣门生与王丞相(王导)书,求女婿。丞相语郗信:‘君往东厢,任意选之。’门生归白郗曰:‘王家诸郎,亦皆可嘉,闻来觅婿,咸自矜持。唯有一郎,在东床上坦腹卧,如不闻。’郗公云:‘此正好。’访之,乃是逸少,因嫁女与焉。”

——坦腹东床

因为这个典故,后来人们就把“东床”作为女婿的美称,或称呼他人的女婿叫“令坦”。

3、王羲之其事

坦腹东床

写作背景

魏晋南北朝,是中国历史上政权更迭最频繁的时期,社会陷人了旷日持久的混乱中,百姓在生死线上煎熬、挣扎。浓厚的死亡意识笼罩着这一时代的人,他们对死的恐惧和由之引发的对生的焦虑,达到了前所未有的程度。士大夫们不满现状,普遍崇尚老庄,追求清静无为、自由放任的生活。

但王羲之一反“清虚寡欲,尤善玄言”的风气和追求骈体的形式主义之气,抒写了一篇情真语笃,朴素自然的优美散文《兰亭集序》,不但在东晋文坛上占有一席之地,而且在中国文学史上享有崇高声誉。这种追求和留恋可以说是一种源自死亡意识的“悲怆的美丽”。

古人每年三月初三,为求消灾除凶,到水边嬉游,称为修禊(xì)。

东晋永和九年(353)年三月初三日,大书法家王羲之和当时名士谢安、孙绰等41人来到这里修禊,举行了一次别开生面的诗歌会。列坐曲水两侧,将酒觞(杯)置于清流之上,任其飘流,停在谁的前面,谁就即兴赋诗,否则罚酒。当时参与其会的41人中,12人各赋诗二首。九岁的王献之等16人拾句不成,各罚酒三觞。王羲之将37首诗汇集起来,编成一本集子,并借酒兴写了一篇324字的序文,这就是著名的《兰亭集序》,为“天下第一行书”。

写作背景

有关“序跋”

分 类

内容

“序”也叫“叙”或“引”,也叫前言,属实用文体,同“跋”是一类

书中位置 :序(卷首)、跋(卷末)

书序:说明编写的情况、目的、介绍内容

赠序:临别赠言,勉励、推崇、赞许

宴集序:古人饮宴,常一同赋诗,集结成册,再推举一人作序。如《兰亭集序》《滕王阁序》

作者:自序、他序(评价的内容)

(kuài jī )

会 稽

癸 丑

修 禊

激 湍

流 觞

游目骋怀

趣舍万殊

感慨系之

齐彭殇

1.读准字音,写准字形

放浪形骸

临文嗟悼

(xì)

(shāng)

(qǔ)

(shāng)

( guǐ)

( tuān)

( chěng)

(xì)

(jiē)

(hái)

人之相与

(yǔ)

走近文本

所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

后之视今,亦犹今之视昔 ,悲夫!

2.找出体现作者情感变化的三个句子

乐

痛

悲

永和九年,岁在癸丑,暮春之初,会于会稽山阴之兰亭,修禊事也。群贤毕至,少长咸集。此地有崇山峻岭,茂林修竹,又有清流激湍,映带左右,引以为流觞曲水,列坐其次。虽无丝竹管弦之盛,一觞一咏,亦足以畅叙幽情。

第1段

ɡuǐ

状语后置;省略主语

春季的末一个月

一种祭礼

高高的

都

映衬、围绕

使...飘流;酒杯

排列

曲水旁边

乐器

盛况

名作动;饮酒

省略句

举行

的

都

清流

幽雅的情怀

形做名,贤士

险峻

急流

一边

之

走近文本,疏通文意

译文:永和九年,这年是癸丑年,三月初,(名士们)在会稽郡山阴县的兰亭集会,为的是到水边举行一种祭礼(消灾求福)。许多有才气的人都来了,年轻的、年长的都聚集在了一起。这里有高大的山和险峻的岭,有茂密的树林和高高的竹子,又有清水急流,(在亭的)四周辉映环绕,把水引到(亭中)把它当做曲水,使酒杯漂流水上(供人们取饮),(人们)在曲水旁边排列而坐。虽然没有管弦齐奏的盛况,一边饮酒一边赋诗,也足以畅快地表达(各自)幽雅的情怀。

定语后置句

10天干:

12地支:

纪年法

王公年次纪年法

干支纪年法

公元纪年法

帝王年号纪年法

纪年法

“赵惠文王十六年,廉颇为赵将。”

“庆历四年春”

十年春,齐师伐我 【鲁庄公十年(公元前684年)】

永和九年,岁在癸丑

永和九年,岁在癸丑

永和:晋穆帝年号

庆历是宋仁宗赵祯的年号

甲乙丙丁戊已庚辛壬癸

子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥

2022年2月11日

知识卡片

伯(孟)、仲、叔、季

指兄弟姊妹的长幼顺序,“孟”为最长,“季”为最幼。

四季排行

“孟、仲、季”三个月(即孟春、仲春、季春,孟夏、仲夏、季夏,孟秋、仲秋、季秋,孟冬、仲冬、季冬),因而称为“四季”。

暮春

知识卡片

是日也,天朗气清,惠风和畅。仰观宇宙之大,俯察品类之盛,所以游目骋怀,足以极视听之娱,信可乐也。

这

和风

定后标志

用来...的

翻译:这一天,天气晴朗,空气清新,和风温暖舒畅,向上看到浩大的天空,向下看繁多(众多)的自然万物,用来使眼力舒展,使胸怀开阔,足够来穷尽视听的乐趣,实在值得快乐。

穷尽

实在

第2段

天空

自然万物

繁多

使...纵展(驰骋)

乐趣

值得

乐什么?

走近文本,疏通文意

☆时间:

☆地点:

☆目的:

☆人物:

☆环境:

☆活动:

☆天气:

☆感慨:

辰良

景美

人贤

事趣

赏心

乐

讨论:记叙兰亭集会的盛况,交代了哪些内容?

岁在癸丑,暮春之初 时节难得

会稽山阴之兰亭 聚地清雅

修禊事 欢欣之事

群贤毕至,少长咸集 名士相聚

崇山峻岭,茂林修竹 环境

清流激湍,映带左右 优美

流觞曲水,一觞一咏 活动有趣

天朗气清,惠风和畅 气候宜人

游目骋怀,极视听之娱 悦目赏心

背诵思路

“修禊”

之

三月的江南——百花盛开,山花烂漫,草长莺飞,姹紫嫣红,但这些浓艳的东西在王羲之的笔下却不见踪迹,那么王羲之在着意追求什么样的心境和风格?

思 考

汤显祖的《牡丹亭》里唱道:

良辰美景奈何天,

赏心乐事谁家院。

说明人生有四大美事:良辰、美景、赏心乐事。

本文四美俱全,信可乐也。

南朝诗人谢灵运说:“天下良辰、美景、赏心、乐事,四者难并”。那在《兰亭集序》中是这样吗?

崇 山 峻 岭

幽深静谧

茂林修竹

流觞曲水

清流激湍,映带左右

洁净明朗

三月的江南——百花盛开,山花烂漫,草长莺飞,姹紫嫣红,但这些浓艳的东西在王羲之的笔下却不见踪迹,那么王羲之在着意追求什么样的心境和风格?

思 考

清新淡雅

自然文风

乐的表层原因: 1.同道相逢

2.环境优雅

3.气候宜人......

在这样一个与自己的精神气质与审美趣味高度契合匹配的环境中,人的幸福感与愉悦度是想当然的。

深层原因:

作者对大自然的一种领悟,观宇宙之大,察品类之盛,大自然神奇的造化,使人类可以享受大自然的恩赐,置身于自然中,往往使人物我两忘,达到更高的境界

“信可乐也”,因何而乐?

小结

句首发语词,泛指人

夫人之相与,俯仰一世。或取诸怀抱,悟言一室之内;或因寄所托,放浪形骸之外。虽趣舍万殊,静躁不同,当其欣于所遇,暂得于己,快然自足,不知老之将至;及其所之既倦,情随事迁,感慨系之矣。

第3段

相互交往

比喻时间短暂

有的人

古今,襟怀抱负

同“晤”面对

兼词:“之于”

就着、凭借

所爱好的事物

放纵、不受拘束

翻译:人与人相互交往,很快便度过一生。有的人喜欢讲自己的襟怀抱负,(与朋友)在一室之内面对面交谈;有的人就着自己爱好的事物,寄托情怀,放纵不受约束地生活。翻译:虽然取舍各不相同,安静与躁动各不相同,但当他们对所接触的事物感到高兴时,一时感到自得。感到高兴和满足,竟然不知道老年将要到来。等到对得到或喜爱的东西已经厌倦,感情随着事物的变化而变化,感慨随之产生。

省略句

疏通文意,读懂文本

同“取”

各不相同

对所接触的感到欣喜

一时对自己感到得意

取独

等到

得到、喜爱

代词;这种变化

动

形作名,老年

形容词尾,“地”

连接

向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀,况修短随化,终期于尽!古人云:“死生亦大矣。”岂不痛哉!

触发感慨

因为

尚且

况且

自然

注定

形作名;大事

翻译:过去喜欢的东西,转瞬间,已经成为旧迹,尚且不能不因为它触发心中的感触,况且寿命长短,听凭自然,最后注定到尽头。古人说:“死生也是件大事啊。”怎么能不让人痛惜呢?

引出“死生”这一人生最大的问题,抒发生之无常、死之无奈的

痛惜之感。

从前

长

到

判断句

旧

代词,这些

喜欢的东西

思考:作者的感情怎样由“乐”转而为“痛”?

痛什么 ?

研读文本

作者的情感是如何由“乐”转“痛”的 ?“痛”什么?

两种生活态度

两种生活感受

两件人生痛事

由聚会盛况引出人生感慨

夫人之相与,俯仰一世

死生亦大矣

痛

取诸怀抱,悟言一室(静)

因寄所托,放浪形骸(躁)

欣其所遇,老之将至

所之既倦,情随事迁

向之所欣,已为陈迹

修短随化,终期于尽

人生短暂

世事多变

生之无常

死之无奈

启示:珍惜生命,积极生活,务求当下

思考:这种"痛"是痛什么?

明确:这是痛惜之情,是对“欢乐有尽,人生短暂”“好景不长,死生难测”的痛惜。作者借此抒发了自己“重死生”的感慨。

生死存亡为一体。

——《庄子 大宗师》

方生方死,方死方生。

——《庄子 齐物论》

天下莫大于秋毫之末,而泰山为小;莫寿乎殇子,而彭祖为夭。

——《庄子 齐物论》

事物自生之时就开始慢慢走向死亡,反之同理,事物死的时候也意味着生的开端。

天下最大的是秋毫之末,而泰山很小。最长寿的是还没出生就死去的婴儿,而活了几千年的彭祖却是短命的。

由兰亭集会(乐)联想到现今人们的相处往来,即便为人处世方法各异,静躁不同,从中都提示了人生忧患的来源。

首先来自生命本体永不满足的内在欲望,“欣于所遇”便“快然自足”;及其“所之既倦”“感慨系之矣”。

其次来自外在世界的流转不定,难以依持,即“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹”。

第三来自个体生命的短暂有限,即“修短随化,终期于尽”。

最后以“死生亦大矣,岂不痛哉?”作结。

理清背诵思路

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀。固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作。后之视今,亦犹今之视昔,悲夫!故列叙时人,录其所述,虽世殊事异,所以兴怀,其致一也。后之览者,亦将有感于斯文

第4段

看到

发生感慨

一张符契

面对

叹息悲哀

明白

本来

把...看作一样

是

把...看成一样

形作名,虚妄之谈

翻译:每当看到前人生发感慨的原因,其缘由像一张符契那样相和,总难免要在面对文章时叹息悲伤,不能从心里明白。本来知道把生死等同的说法是虚妄荒诞的,把长寿和短命等同起来的说法是虚妄之谈。

后人看待今人,也就像今人看待前人,可悲呀。所以一一记下当时与会的人,记下他们所作的诗篇。即使时代不同,事情不同了,但触发人们情怀的原因,他们的思想情趣是一样的。后世的读者,也将对这次集会的诗文有所感慨。

像

形作名,虚妄荒诞的话

状语后置句

未成年而死去的人

一一记叙

...的原因

情趣

这篇文章

不同

即使

一样

读者

状语后置句

疏通文意,读懂文本

"悲"什么?

悲夫!

每览昔人兴感之由,若合一契,未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

固知一死生为虚诞

齐彭殇为妄作

后之视今,亦犹今之视昔

思考:作者因何而悲?

写作思路

后之览者,亦将有感于斯文

以今及古

以今推来

千古同悲

沧桑感、厚重感

人不可能永生,但作品却可以流传久远

明确:对生命进行再反思、阐明写作事由

悲

悲

文中第3段的“痛”与第4段的“悲”有区别吗?

痛——个体生之无常,死之无奈

悲——人类代代皆痛,永无休止

探究思考

千古同悲

人类社会从古至今迈进了多少年,人类文明的发展也是今非昔比,但无论世界怎么变化,人类对生命本质(生命、青春、痛苦等等)的体验却是一致的,王羲之也正是道出了这种"千古同悲",才如此深深地打动了我们。

人们因欢聚由乐生悲的感慨是屡见不鲜的。俗话说“天下没有不散的筵席”。大家难得一聚,是快事、乐事;但有聚就有散,分离诀别更容易使人伤怀!再说相聚是困难的、短暂的,分散是容易的,也是长久的。本来这种聚散两依依的情形已使人感慨万端,再由此使人联想到人生无常、生死相隔,怎不使人悲从中来。

小结

1、 叹生命短暂、世事无常与第2段“乐”有什么关系

人生短暂,所以要及时行乐。

2、作者认为人生短暂,世事无常,因此既痛且悲,可见他思想低沉、消极。你同意这种说法吗? 联系原文说说你的看法。

生死观探究

东晋是名士风流的时代。他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想虚无,寄情山水,笑傲山野。他们思想消极,行动无为,就像浮萍之于海水,随波荡漾,飘到哪里就是哪里。死了就死了,无所谓。因为死就是生,生就是死,“一死生”“齐彭殇”。

“一死生”“齐彭殇”

魏晋士人的生死观

对酒当歌,人生几何?譬如朝露,去日苦多。

——(汉末)曹操《短歌行》

人生一世间,忽若暮春草。 ——(汉魏)徐干《室思》

但恐须臾间,魂气随风飘。 ——(魏)阮籍《咏怀》

木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。

——(东晋)陶渊明《归去来兮辞》

刘伶“常乘鹿车,携一壶酒,使人荷锸而随之,云:‘死便据地以埋’” ——《晋书 刘伶传》

魏晋士人的生死观成因

1、两晋时期社会极剧动荡

2、统治集团内部互相倾轧,许多著名的文人都死在残酷的权力斗争中“天下名士,少有全者”“孔融死而士气灰,嵇康死而清议绝。”

3、天下名士,为了避祸保身,他们崇尚老庄,大谈玄理,不务实际,思想消极虚无,寄情山水,笑傲山野。

王羲之面对魏晋士人对待生死的消极态度,进行了深刻的思考,用“虚诞”“妄作”来表明自己对待生死的态度。生死既然不能改变,那么就不要让生命轻易消逝,在深沉的感慨中流露出的是对“生”的眷恋执着与追求。

固知一死生为虚诞, 齐彭殇为妄作

故列叙时人,录其所述。

王羲之人生执着的努力表现。

可见王羲之悲痛却不悲观,而是劝解人们珍惜光阴,热爱生命,有所作为。

有生之年应当做些实事,活的有价值,不宜空谈玄理之意。

王羲之的人生观并不消极,悲叹并不等于悲观。作者对时光飞逝、人生短促大发感慨,暗含着对人生的眷恋和热爱。既然“修短随化,终期于尽”,就应该追求真正的人生之乐。而文中的会稽雅集就是作者获得的真正之乐。因此,作者对这次集会的“成果”倍加珍惜,“列叙时人,录其所述”,以期在暗淡的人世间留下会稽山的一叶苍翠,在混浊的人事长河中溅进兰亭曲水的一脉清波。可谓“消极其表,执着其里”。

“表面看来似乎是如此颓废、悲观、消极的感叹中,深藏着的恰恰是它的反面,是对人生、生命、命运、生活的强烈的欲求和留恋 ……” ——李泽厚《美的历程》

小结

一死生齐彭殇

史铁生说的:“死是一个必然会降临的节日。”

怎样生和怎样死我们可以主宰。怎样的活着更精彩,怎样的死更厚重!面对生死,屈原毅然赴死,爱国之心铸就中华之魂,他的死比泰山还重;司马迁忍辱而生,《史记》光耀千秋,这种生,像日月般生辉!我们无法延长生命的长度,于是就设法增加它的密度。

小结

文章最后一句“后之览者,亦将有感于斯文",我们今天读他的文章,是"后之览者",应该有许多新的感悟。结合历史人物,谈谈你是怎样认识王羲之对人生的感悟,你对人生有什么新的体验?

谈一谈:

人生苦短,是古人难以解开的心结,悲叹并不等于悲观,历史上悲叹人生的往往是最富有创造价值的人士,

曹操“对酒当歌,人生几何,譬如朝露,去日苦多”,但这并不妨碍他成为乱世英雄,这是统一天下的豪情壮志,正是因为他们对人生充满了执着,对岁月的流逝才如此悲叹。

鲁迅在”绝望与深渊”中“直面惨淡的人生,正视淋漓的鲜血”,为中华民族挺起了不屈的脊梁;

钱钟书说过“目光放远,万事且悲。目光放近,则自应振作,以求乐观”承认人生局限,更应努力奋斗。

王羲之的文章多是"消极其表,执着其里",王羲之在书法上的卓越成就正是他对抗人生虚无的最执着的努力。

狂风里被卷起来的尘土。用此比喻人生,言其短促、空虚

“人生苦短”无论对凡夫俗子,还是英雄伟人似乎都是一个万古恒新的话题。且不必说《古诗十九首》中的“人生天地间,忽如远行客”“人生寄一世,奄忽若飙尘”;也不必说汉武帝的“少壮几时奈老何”;就是一代伟人毛泽东不也发出“人生易老,天难老”的感叹吗 可以说,“人生苦短”是人类的一种普遍心态。

把握生命里的每一分钟,

全力以赴我们心中的梦。

思路及情感

思路

记叙集会盛况

抒发人生感慨

交代作序目的

情感

相聚之乐

今昔之悲

死生之痛

(怡人美景,畅快集会)

(人生短暂,世事无常)

(透视古今,千古同慨)

千古同心,千古同慨,作者的思绪从有限转入无限,又归结到《兰亭集序》的撰集上,既点出了作序的缘起,又留下了无穷的回味。

总结全文

文本主旨

全文情景交融,文简而意深,作者由兰亭盛会写起,极写盛会之乐。可大凡美景盛事,都极易引发人的愁思和感慨,面对兰亭美景,不由得兴尽悲来,感慨万千,进而展开议论,抒发了人生苦短,命运难测的痛惜之情,由己悲人,沟通古今。强调了作者“重死生”的观点,表明了以积极的态度对待人生。

活动:本文虽然短小,但表达方式多样,波澜迭起,意趣无穷,请结合文章加以分析。

④议论。如“固知一死生为虚诞,齐彭殇为妄作”,批判东晋时代的士大夫喜好虚无的作风,使全篇在立意上显得不同凡响。

艺术手法

①描写。如以“崇山峻岭,茂林修竹”写山,以“清流激湍,映带左右”写水,以此将兰亭四周的景色写得清幽爽心。

②记叙。如第一段记叙参加集会的时间、地点、人物以及过程等,用语简练,却但要素齐备,细节清楚,使读者对集会一目了然。

③抒情。如“情随事迁,感慨系之矣”抒发了古往今来的人们的普遍感受。又如“临文嗟悼”,写出了读古人文章时的体验,引起了人们在感情上的共鸣。

理解性默写

1、王羲之的《兰亭集序》中表现兰亭环境优美的句子:_____________ ,_________,____________ ,_________。气候宜人的句子是:__________,_________。

2、兰亭集会时文人雅士们把盛酒的杯浮在水面从上游放出,循曲水而下,流到谁面前,谁就取来饮酒赋诗的句子是:_______________,________。________________,_________,_______________ 。

3、王羲之在兰亭聚会时看到天空的无边和事物的繁多之后,眼力舒展,胸怀开畅,极尽视听的乐趣的句子

是:_____________,____________,___________,_______________。

4.我们在感叹时光流逝时,往往会说“光阴似箭,日月如梭”。《兰亭集序》中有一句相似的感叹: , 。

5.王羲之将世人大体分为两类“静者”和“躁者”,并形象地概括了两类人的生活内容: , ; , 。

此地有崇山峻岭 茂林修竹 又有清流激湍 映带左右

天朗气清 惠风和畅

列坐其次 虽无丝竹管弦之盛 一觞一咏 亦足以畅叙幽情

仰观宇宙之大 俯察品类之盛 所以游目骋怀 足以极视听之娱

夫人之相与 俯仰一世

或取诸怀抱 悟言一室之内 或因寄所托 放浪形骸之外

引以为流觞曲水

6、生活中当我们专注于自己所喜欢的事物时,会达到忘我的状态而忽视时光的流逝,这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , , 。

7、我们喜欢的事物由生到灭,时间极其短暂,自然也会令人生发感慨,正如王羲之《兰亭集序》所写: , , , 。

8.针对魏晋名士崇尚虚无的思想倾向,王羲之在《兰亭集序》中用了一句来批评: , 。

9.王羲之的《兰亭集序》一开始就点明聚会的季节、地点和事由的句子是: , , 。

10.兰亭集序》中交代了在兰亭聚会的人是“ , “ “

,各路英才,老少皆有。

当其欣于所遇 暂得于己 快然自足 不知老之将至

向之所欣 俯仰之间 已为陈迹 犹不能不以之兴怀

固知一死生为虚诞 齐彭殇为妄作。

暮春之初 会于会稽山阴之兰亭,修禊事也

群贤毕至,少长咸集

11.生活中当我们对所喜欢或得到的事物已经厌倦时,感情会随着事物的变化而变化,感慨也随之产生。这很容易让我们想起王羲之《兰亭集序》里的句子: , , 。

12.《庄子》中说死生是人的一件大事,每个人寿命的长短,听凭造化,最后归结于消亡。正如王羲之《兰亭集序》中所写的

内容: , !

13.每当我们看到古人对死生发生感慨的文章,就为此悲伤感叹,也说不出是什么原因。正如王羲之《兰亭集序》中所写的

句子: , , , 。

14.纵使时代变了,世事不同了,但人们的思想情趣是一样的,正如王羲之在《兰亭集序》中所说的 , , 。

及其所之既倦,情随事迁 感慨系之矣

况修短随化,终期于尽

每览昔人兴感之由,若合一契 未尝不临文嗟悼,不能喻之于怀

虽世殊事异, 所以兴怀, 其致一也

结束语

王羲之真是一个奇人,他能在别人皆作态时“袒腹东床”气度实在非凡;他能在别人皆“乐”时想到“乐”后之“痛”之“悲”,思想何等深邃!他的人格和他的书法、散文一起化为宝贵的文化遗产荫蔽着后人。

有人说《兰亭集序》40岁才能读懂,而我说,我们在20岁前就应该思考快乐、生命与永恒!这种思考可能还比较肤浅,但只要同学们努力去思索探究,就会缩短与伟人的思想距离,甚至还会开拓出一片属于自己的思想领空!