2023-2024学年六年级语文下册第一单元知识点复习单元测试(无答案)

文档属性

| 名称 | 2023-2024学年六年级语文下册第一单元知识点复习单元测试(无答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 24.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2024-03-02 17:13:06 | ||

图片预览

文档简介

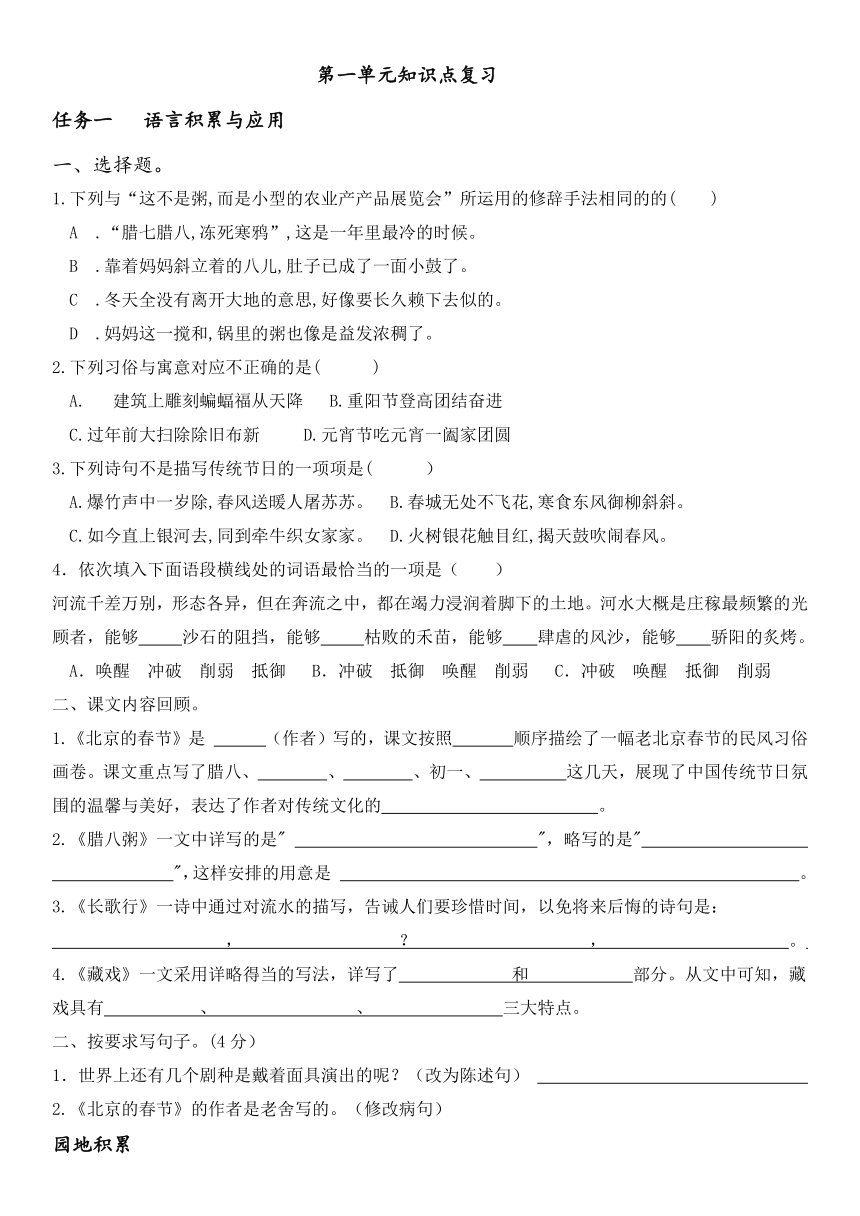

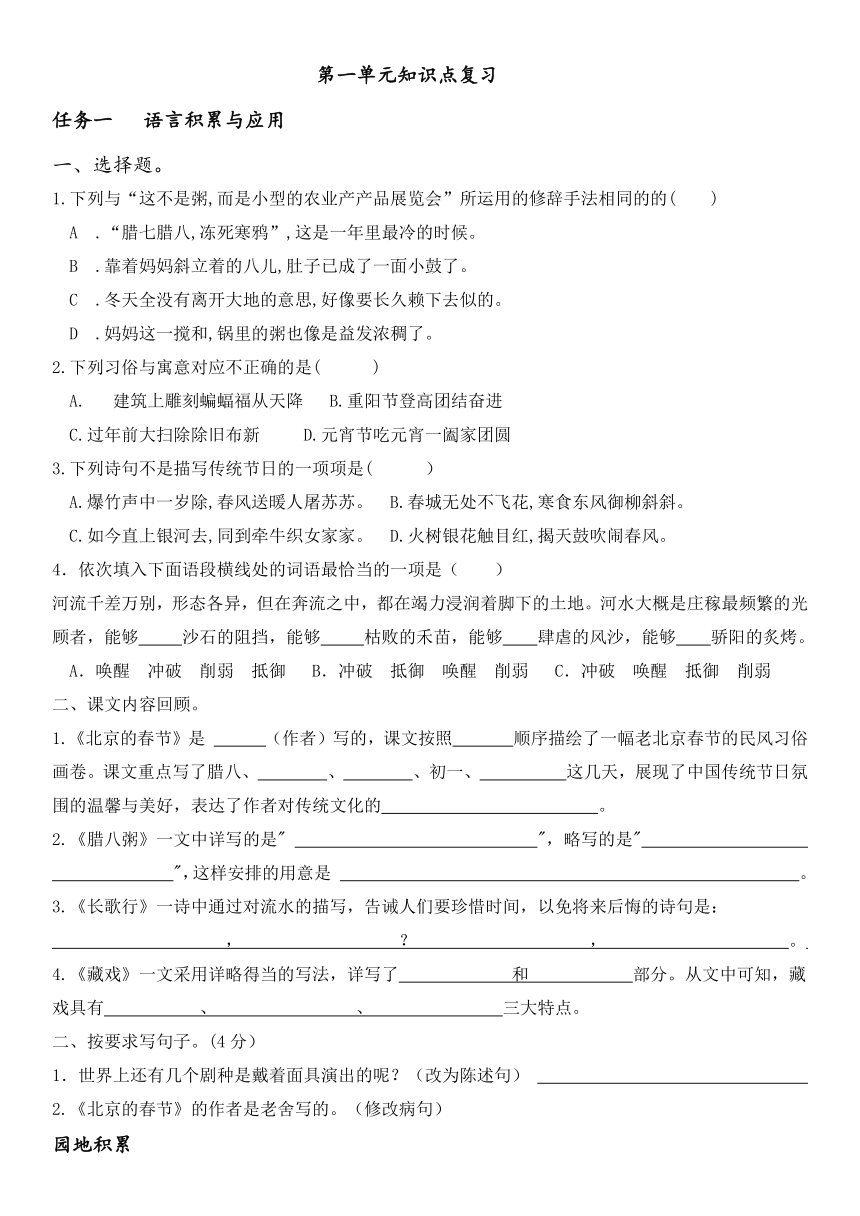

第一单元知识点复习

任务一 语言积累与应用

一、选择题。

1.下列与“这不是粥,而是小型的农业产产品展览会”所运用的修辞手法相同的的( )

A .“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

B .靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。

C .冬天全没有离开大地的意思,好像要长久赖下去似的。

D .妈妈这一搅和,锅里的粥也像是益发浓稠了。

2.下列习俗与寓意对应不正确的是( )

建筑上雕刻蝙蝠福从天降 B.重阳节登高团结奋进

C.过年前大扫除除旧布新 D.元宵节吃元宵一阖家团圆

3.下列诗句不是描写传统节日的一项项是( )

A.爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏苏。 B.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜斜。

C.如今直上银河去,同到牵牛织女家家。 D.火树银花触目红,揭天鼓吹闹春风。

4.依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )

河流千差万别,形态各异,但在奔流之中,都在竭力浸润着脚下的土地。河水大概是庄稼最频繁的光顾者,能够 沙石的阻挡,能够 枯败的禾苗,能够 肆虐的风沙,能够 骄阳的炙烤。

A.唤醒 冲破 削弱 抵御 B.冲破 抵御 唤醒 削弱 C.冲破 唤醒 抵御 削弱

课文内容回顾。

1.《北京的春节》是 (作者)写的,课文按照 顺序描绘了一幅老北京春节的民风习俗画卷。课文重点写了腊八、 、 、初一、 这几天,展现了中国传统节日氛围的温馨与美好,表达了作者对传统文化的 。

2.《腊八粥》一文中详写的是" ",略写的是"

",这样安排的用意是 。

3.《长歌行》一诗中通过对流水的描写,告诫人们要珍惜时间,以免将来后悔的诗句是:

, ? , 。

4.《藏戏》一文采用详略得当的写法,详写了 和 部分。从文中可知,藏戏具有 、 、 三大特点。

二、按要求写句子。(4分)

1.世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢?(改为陈述句)

2.《北京的春节》的作者是老舍写的。(修改病句)

园地积累

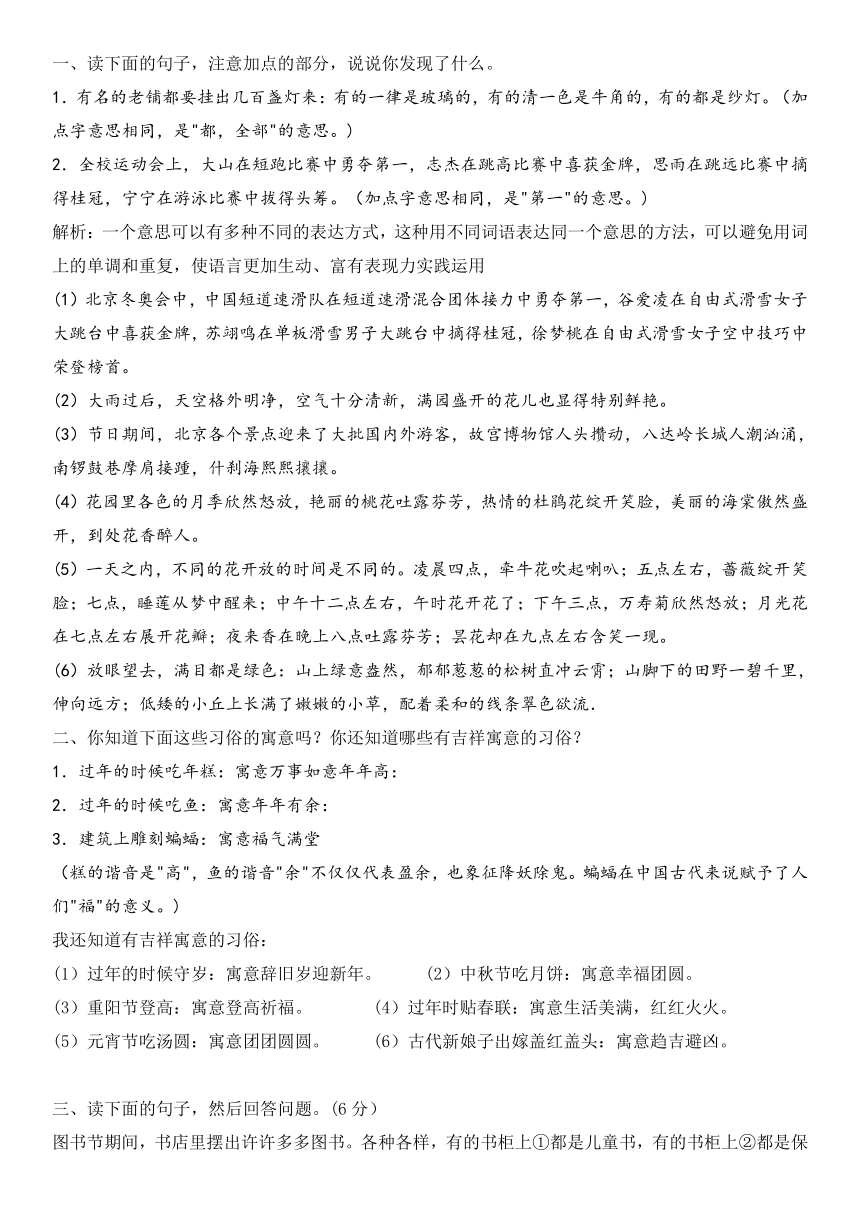

一、读下面的句子,注意加点的部分,说说你发现了什么。

1.有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯。(加点字意思相同,是"都,全部"的意思。)

2.全校运动会上,大山在短跑比赛中勇夺第一,志杰在跳高比赛中喜获金牌,思雨在跳远比赛中摘得桂冠,宁宁在游泳比赛中拔得头筹。(加点字意思相同,是"第一"的意思。)

解析:一个意思可以有多种不同的表达方式,这种用不同词语表达同一个意思的方法,可以避免用词上的单调和重复,使语言更加生动、富有表现力实践运用

(1)北京冬奥会中,中国短道速滑队在短道速滑混合团体接力中勇夺第一,谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台中喜获金牌,苏翊鸣在单板滑雪男子大跳台中摘得桂冠,徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧中荣登榜首。

(2)大雨过后,天空格外明净,空气十分清新,满园盛开的花儿也显得特别鲜艳。

(3)节日期间,北京各个景点迎来了大批国内外游客,故宫博物馆人头攒动,八达岭长城人潮汹涌,南锣鼓巷摩肩接踵,什刹海熙熙攘攘。

(4)花园里各色的月季欣然怒放,艳丽的桃花吐露芬芳,热情的杜鹃花绽开笑脸,美丽的海棠傲然盛开,到处花香醉人。

(5)一天之内,不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点,牵牛花吹起喇叭;五点左右,蔷薇绽开笑脸;七点,睡莲从梦中醒来;中午十二点左右,午时花开花了;下午三点,万寿菊欣然怒放;月光花在七点左右展开花瓣;夜来香在晚上八点吐露芬芳;昙花却在九点左右含笑一现。

(6)放眼望去,满目都是绿色:山上绿意盎然,郁郁葱葱的松树直冲云霄;山脚下的田野一碧千里,伸向远方;低矮的小丘上长满了嫩嫩的小草,配着柔和的线条翠色欲流.

二、你知道下面这些习俗的寓意吗?你还知道哪些有吉祥寓意的习俗?

1.过年的时候吃年糕:寓意万事如意年年高:

2.过年的时候吃鱼:寓意年年有余:

3.建筑上雕刻蝙蝠:寓意福气满堂

(糕的谐音是"高",鱼的谐音"余"不仅仅代表盈余,也象征降妖除鬼。蝙蝠在中国古代来说赋予了人们"福"的意义。)

我还知道有吉祥寓意的习俗:

(1)过年的时候守岁:寓意辞旧岁迎新年。 (2)中秋节吃月饼:寓意幸福团圆。

(3)重阳节登高:寓意登高祈福。 (4)过年时贴春联:寓意生活美满,红红火火。

(5)元宵节吃汤圆:寓意团团圆圆。 (6)古代新娘子出嫁盖红盖头:寓意趋吉避凶。

三、读下面的句子,然后回答问题。(6分)

图书节期间,书店里摆出许许多多图书。各种各样,有的书柜上①都是儿童书,有的书柜上②都是保健养生的书,也有的书柜上③都是军事类图书,还有的书柜上④都是彩绘的历史图书。

1.请把句中4处"都是"换成不同的说法。

①:

②:

③:

④:

2.把这4处"都是"换成不同的说法的好处是什么?

四、过春节,贴春联,送祝福。(9分)

春节是我国民间最隆重、最热闹的传统节日,每当此时,神州大地到处张灯结彩,迎春接福。让我们走进春节,看一看家乡"过年"的习俗吧!

1.【选春联】春联起源于桃符,是过春节的重要标志。当人们在家门口贴上春联的时候,意味着春节正式拉开序幕。作为对联的一种,春联同样讲究字数相等,词性相同,内容相关,仄起平收。

请在下面的句子中选出一副春联。(填序号)(2分)

①五羊献瑞瑞门庭②五羊献瑞报佳音③万树争荣添翠色④荣华富贵地生财

上联: 下联:

2.【过新春】正月初一早晨,人们喜欢吃年糕,寓含"年年高"之意;也有喜欢吃汤圆的,蕴含"

"之意;还有些地方的人喜欢吃粽子。据说吃粽子有两种含义:一是"粽"和"中"音近,取"功名得中"之意;二是"粽"和"宗"音近,暗含对于" "的怀念之情。小朋友们还特别盼望得到压岁钱,传说它有" "的用意。(3分)

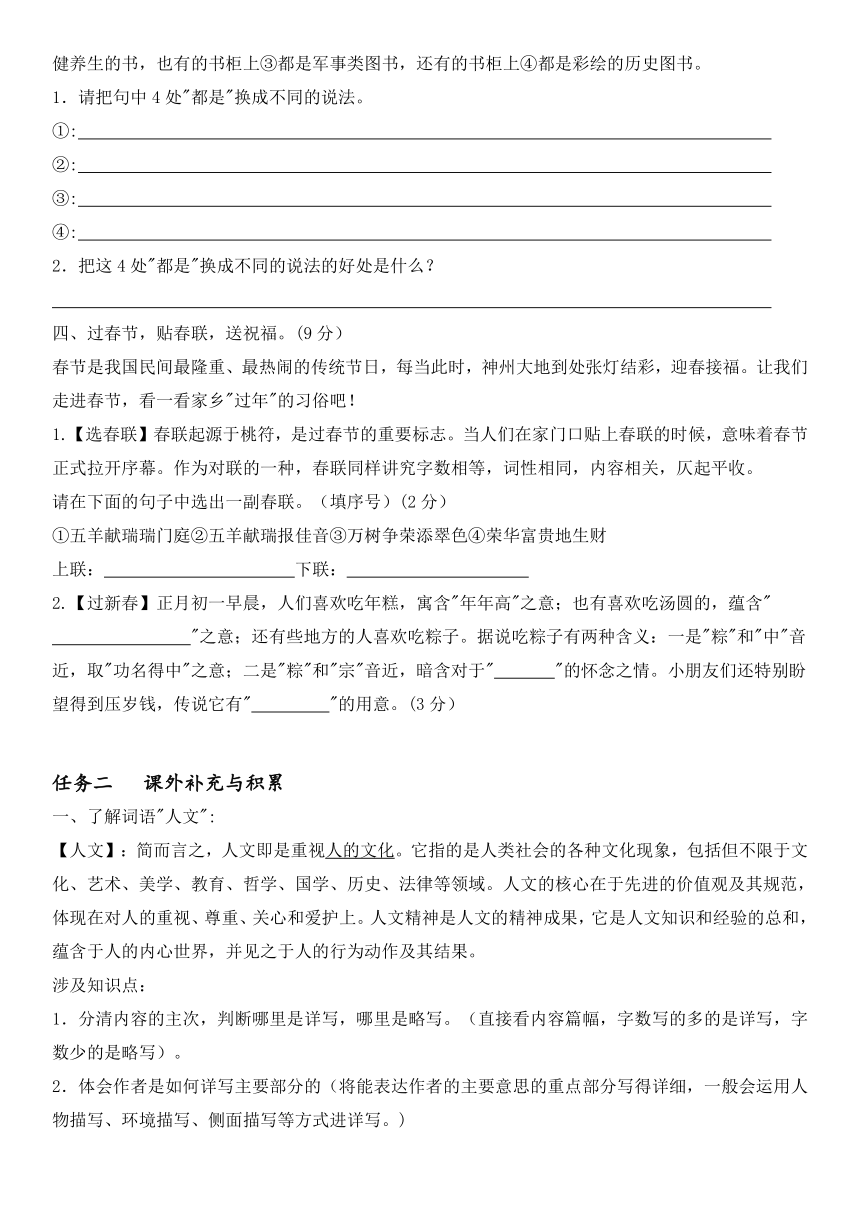

任务二 课外补充与积累

了解词语"人文":

【人文】:简而言之,人文即是重视人的文化。它指的是人类社会的各种文化现象,包括但不限于文化、艺术、美学、教育、哲学、国学、历史、法律等领域。人文的核心在于先进的价值观及其规范,体现在对人的重视、尊重、关心和爱护上。人文精神是人文的精神成果,它是人文知识和经验的总和,蕴含于人的内心世界,并见之于人的行为动作及其结果。

涉及知识点:

1.分清内容的主次,判断哪里是详写,哪里是略写。(直接看内容篇幅,字数写的多的是详写,字数少的是略写)。

2.体会作者是如何详写主要部分的(将能表达作者的主要意思的重点部分写得详细,一般会运用人物描写、环境描写、侧面描写等方式进详写。)

①用人物或环境描写的方式来交代时间或地点。

②正面详写人物言行,侧面写环境及次要人物进行衬托。

③把动作放慢,将动作分解,写人物发出动作时的状态、动作的力度、速度、声音、方向等。

3.把握详略得当的好处:

答:这里运用了详略得当的手法,有详有略,主次分明,重点突出,全面细致地展现了……的场景,抒发了作者……的情感,让读者印象深刻。

4.体会"京味儿"语言的特点:有鲜明的口语化特色和地方色彩,质朴真实,令人倍感亲切。

5.首尾呼应:使文章结构更加紧密,给读者留下深刻印象,更好地抒发了作者……的情感。

6.修辞手法的作用:

①拟人:这里运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了事物……的特点,表达了作者……的情感。(《腊八粥》课后第三题)

②排比:这里运用了排比的修辞手法,突出强调了事物……的特点,表达了作者……的情感。(《腊八粥》《藏戏》)

7.引用传说:引用传说增添神秘色彩,激发读者阅读兴趣。

8.引用老北京俗语的作用:丰富文章内容,富有民俗色彩,激发读者阅读兴趣.

熟读并背诵以下内容:

★第一单元属于人文主题类的学习,具体来说,是以" "为主题,编排的课文充满了浓郁的民俗风情,有着深厚的文化内涵。

★阅读要素是:"

阅读时要能“ , ”,阅读时要能

,领会作者要表达的意思,学习作者是如何 主要部份的。

★写作要素是:习作时,注意 ,写出

类文阅读

群文阅读

【语段一】三样食品是春节至上元之间的食物:大年除夕吃饺子,立春吃春饼,正月十五吃元宵。春饼最好吃,烙小面饼或蒸小面饼均可,薄薄的,又称薄饼,切葱丝蘸甜面酱,炒菠菜粉丝,炒黄花木耳,炒豆芽蒜黄,摊鸡蛋切丝,切酱肉成丝,切小肚成丝。食时各样都夹一点,放在饼上合在一起,卷而食之,顿生奇效,其鲜,其美,天下没有第二种自制食品能超过它,堪称食之王。

【语段二】大年初几不动刀,大家歇工,所以年莱事实上即是大锅菜。大锅的炖肉,加上粉丝是一味,加上蘑菇又是一味;大锅的炖鸡,加上冬笋是一味,加上番薯又是一味,都放在特大号的锅、罐子、盆子里,此后随取随吃,大概历十余日不得罄,事实上是天天打扫剩菜。满缸的馒头,满缸的腌白菜,满缸的咸疙瘩,不知什么时候才可以见底。芥末堆儿、素面筋、十香菜比较受欢迎。除夕夜,一到子时,煮饽(bo)饽端上来了。我困得低枝倒挂,哪有胃口去吃?胡乱吃两个,倒头便睡,不知东方之既白。

【语段比较】根据文段内容填空。

(1)这两段话都写的是 。语段一写了 样食品,其中详写的是 ;语段二主要介绍的是

(2)这两段话的不同点在于:语段一侧重写食物的 ;语段二侧重写食物的 。

【品词析句】你从语段二中三个加点的词"满缸"中体会到了什么?

3.【语言运用】请仿照语段一中画"_"的部分,介绍一下自己喜欢的某种食物的吃法。

川剧绝活——"变脸"

"变脸"是川剧艺术中塑造人物的一种特技,属于揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。相传"变脸"是古代人类为了应对凶猛的野兽,将自己的脸部用不同的方式勾画出不同形态,以吓唬入侵的野兽而产生并流传下来的。后来,川剧把"变脸"搬上舞台,用绝妙的技巧使它成为一门独特的民间艺术。

"变脸"是一种"瞬间艺术",演员根据剧情的需要,在极短的时间内,在一抬手、一拂袖或一甩头之间,变换出不同的面目来,即不同的脸谱。而不同的脸谱则代表不同的神态、情态和心态,用以表现剧中人物的情绪和心理状态的突然变化,如惊恐、绝望、愤怒、阴险等,达到"相随心变"的艺术效果。

"变脸"的手法大体上分为三种:"抹脸""吹脸"和"扯脸"。

"抹脸"是将化妆油彩涂在脸的某一特定部位上,到时用手往脸上一抹,便可变成另外一种脸色。如果要全部变,则将油彩涂于额上或眉毛上;如果只变下半部脸,则油彩可涂在脸或鼻子上;如果只需变某一个局部,则油彩涂在要变的位置即可。

"吹脸"只适合粉末状的化妆品,如金粉、墨粉、银粉等。它是在舞台的地面上摆一个很小的盒子,内装粉末,演员到时做一个伏地的舞蹈动作,趁机将脸贴近盒子一吹,粉末扑在脸上,脸立即变成另一种颜色。必须注意的是,吹时要闭眼、闭口、闭气。

"扯脸"是比较复杂的一种变脸手法。它是事先将脸谱画在一张张绸子上,剪好,每张脸谱上都系一根丝线,再一张一张地贴在脸上。丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方(如腰带等处)。随着剧情的进展,在舞蹈动作的掩护下,一张一张地将它扯下来。"扯脸"有一定的难度。一是粘脸谱的黏合剂不宜太多,以免到时扯不下来,或者一次把所有的脸谱都扯下来。二是动作要干净利落,假动作要巧妙,能掩人耳目。

此外,还有一种特殊的变脸手法是"运气变脸"。传说已故川剧演员彭泗洪,在扮演《空城计》中的诸葛亮时,当琴童报告司马懿大军退去之后,他能够运用气功使脸由红变白,再由白变青,意在表现诸葛亮如释重负后的后怕。

总之,"变脸"是戏剧化的艺术性和技巧性高度结合的产物。"变脸"紧紧围绕川剧和戏剧而发展,它是在适当的夸张的情境中,通过红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色样式的变化,来增加戏剧艺术的魅力。

1.【词语理解】联系上下文,理解词语意思。

掩人耳目:

如释重负:

2.【提取信息】读短文,完成填空。

(1)"变脸"是 艺术中塑造人物的一种特技,是揭示剧中人物 的一种浪漫主义手法。

(2)"变脸"的手法大体上分为三种:" "" "和" "。还有一种特殊的"变脸"手法是" 变脸"。

3.【整体感知】文章采用的结构是( )。

A .总一分 B.分一总 C.总一分一总

4.【整体感知】这篇短文哪些内容写得详细?哪些内容写得简略?这样安排材料的好处是什么?

任务一 语言积累与应用

一、选择题。

1.下列与“这不是粥,而是小型的农业产产品展览会”所运用的修辞手法相同的的( )

A .“腊七腊八,冻死寒鸦”,这是一年里最冷的时候。

B .靠着妈妈斜立着的八儿,肚子已成了一面小鼓了。

C .冬天全没有离开大地的意思,好像要长久赖下去似的。

D .妈妈这一搅和,锅里的粥也像是益发浓稠了。

2.下列习俗与寓意对应不正确的是( )

建筑上雕刻蝙蝠福从天降 B.重阳节登高团结奋进

C.过年前大扫除除旧布新 D.元宵节吃元宵一阖家团圆

3.下列诗句不是描写传统节日的一项项是( )

A.爆竹声中一岁除,春风送暖人屠苏苏。 B.春城无处不飞花,寒食东风御柳斜斜。

C.如今直上银河去,同到牵牛织女家家。 D.火树银花触目红,揭天鼓吹闹春风。

4.依次填入下面语段横线处的词语最恰当的一项是( )

河流千差万别,形态各异,但在奔流之中,都在竭力浸润着脚下的土地。河水大概是庄稼最频繁的光顾者,能够 沙石的阻挡,能够 枯败的禾苗,能够 肆虐的风沙,能够 骄阳的炙烤。

A.唤醒 冲破 削弱 抵御 B.冲破 抵御 唤醒 削弱 C.冲破 唤醒 抵御 削弱

课文内容回顾。

1.《北京的春节》是 (作者)写的,课文按照 顺序描绘了一幅老北京春节的民风习俗画卷。课文重点写了腊八、 、 、初一、 这几天,展现了中国传统节日氛围的温馨与美好,表达了作者对传统文化的 。

2.《腊八粥》一文中详写的是" ",略写的是"

",这样安排的用意是 。

3.《长歌行》一诗中通过对流水的描写,告诫人们要珍惜时间,以免将来后悔的诗句是:

, ? , 。

4.《藏戏》一文采用详略得当的写法,详写了 和 部分。从文中可知,藏戏具有 、 、 三大特点。

二、按要求写句子。(4分)

1.世界上还有几个剧种是戴着面具演出的呢?(改为陈述句)

2.《北京的春节》的作者是老舍写的。(修改病句)

园地积累

一、读下面的句子,注意加点的部分,说说你发现了什么。

1.有名的老铺都要挂出几百盏灯来:有的一律是玻璃的,有的清一色是牛角的,有的都是纱灯。(加点字意思相同,是"都,全部"的意思。)

2.全校运动会上,大山在短跑比赛中勇夺第一,志杰在跳高比赛中喜获金牌,思雨在跳远比赛中摘得桂冠,宁宁在游泳比赛中拔得头筹。(加点字意思相同,是"第一"的意思。)

解析:一个意思可以有多种不同的表达方式,这种用不同词语表达同一个意思的方法,可以避免用词上的单调和重复,使语言更加生动、富有表现力实践运用

(1)北京冬奥会中,中国短道速滑队在短道速滑混合团体接力中勇夺第一,谷爱凌在自由式滑雪女子大跳台中喜获金牌,苏翊鸣在单板滑雪男子大跳台中摘得桂冠,徐梦桃在自由式滑雪女子空中技巧中荣登榜首。

(2)大雨过后,天空格外明净,空气十分清新,满园盛开的花儿也显得特别鲜艳。

(3)节日期间,北京各个景点迎来了大批国内外游客,故宫博物馆人头攒动,八达岭长城人潮汹涌,南锣鼓巷摩肩接踵,什刹海熙熙攘攘。

(4)花园里各色的月季欣然怒放,艳丽的桃花吐露芬芳,热情的杜鹃花绽开笑脸,美丽的海棠傲然盛开,到处花香醉人。

(5)一天之内,不同的花开放的时间是不同的。凌晨四点,牵牛花吹起喇叭;五点左右,蔷薇绽开笑脸;七点,睡莲从梦中醒来;中午十二点左右,午时花开花了;下午三点,万寿菊欣然怒放;月光花在七点左右展开花瓣;夜来香在晚上八点吐露芬芳;昙花却在九点左右含笑一现。

(6)放眼望去,满目都是绿色:山上绿意盎然,郁郁葱葱的松树直冲云霄;山脚下的田野一碧千里,伸向远方;低矮的小丘上长满了嫩嫩的小草,配着柔和的线条翠色欲流.

二、你知道下面这些习俗的寓意吗?你还知道哪些有吉祥寓意的习俗?

1.过年的时候吃年糕:寓意万事如意年年高:

2.过年的时候吃鱼:寓意年年有余:

3.建筑上雕刻蝙蝠:寓意福气满堂

(糕的谐音是"高",鱼的谐音"余"不仅仅代表盈余,也象征降妖除鬼。蝙蝠在中国古代来说赋予了人们"福"的意义。)

我还知道有吉祥寓意的习俗:

(1)过年的时候守岁:寓意辞旧岁迎新年。 (2)中秋节吃月饼:寓意幸福团圆。

(3)重阳节登高:寓意登高祈福。 (4)过年时贴春联:寓意生活美满,红红火火。

(5)元宵节吃汤圆:寓意团团圆圆。 (6)古代新娘子出嫁盖红盖头:寓意趋吉避凶。

三、读下面的句子,然后回答问题。(6分)

图书节期间,书店里摆出许许多多图书。各种各样,有的书柜上①都是儿童书,有的书柜上②都是保健养生的书,也有的书柜上③都是军事类图书,还有的书柜上④都是彩绘的历史图书。

1.请把句中4处"都是"换成不同的说法。

①:

②:

③:

④:

2.把这4处"都是"换成不同的说法的好处是什么?

四、过春节,贴春联,送祝福。(9分)

春节是我国民间最隆重、最热闹的传统节日,每当此时,神州大地到处张灯结彩,迎春接福。让我们走进春节,看一看家乡"过年"的习俗吧!

1.【选春联】春联起源于桃符,是过春节的重要标志。当人们在家门口贴上春联的时候,意味着春节正式拉开序幕。作为对联的一种,春联同样讲究字数相等,词性相同,内容相关,仄起平收。

请在下面的句子中选出一副春联。(填序号)(2分)

①五羊献瑞瑞门庭②五羊献瑞报佳音③万树争荣添翠色④荣华富贵地生财

上联: 下联:

2.【过新春】正月初一早晨,人们喜欢吃年糕,寓含"年年高"之意;也有喜欢吃汤圆的,蕴含"

"之意;还有些地方的人喜欢吃粽子。据说吃粽子有两种含义:一是"粽"和"中"音近,取"功名得中"之意;二是"粽"和"宗"音近,暗含对于" "的怀念之情。小朋友们还特别盼望得到压岁钱,传说它有" "的用意。(3分)

任务二 课外补充与积累

了解词语"人文":

【人文】:简而言之,人文即是重视人的文化。它指的是人类社会的各种文化现象,包括但不限于文化、艺术、美学、教育、哲学、国学、历史、法律等领域。人文的核心在于先进的价值观及其规范,体现在对人的重视、尊重、关心和爱护上。人文精神是人文的精神成果,它是人文知识和经验的总和,蕴含于人的内心世界,并见之于人的行为动作及其结果。

涉及知识点:

1.分清内容的主次,判断哪里是详写,哪里是略写。(直接看内容篇幅,字数写的多的是详写,字数少的是略写)。

2.体会作者是如何详写主要部分的(将能表达作者的主要意思的重点部分写得详细,一般会运用人物描写、环境描写、侧面描写等方式进详写。)

①用人物或环境描写的方式来交代时间或地点。

②正面详写人物言行,侧面写环境及次要人物进行衬托。

③把动作放慢,将动作分解,写人物发出动作时的状态、动作的力度、速度、声音、方向等。

3.把握详略得当的好处:

答:这里运用了详略得当的手法,有详有略,主次分明,重点突出,全面细致地展现了……的场景,抒发了作者……的情感,让读者印象深刻。

4.体会"京味儿"语言的特点:有鲜明的口语化特色和地方色彩,质朴真实,令人倍感亲切。

5.首尾呼应:使文章结构更加紧密,给读者留下深刻印象,更好地抒发了作者……的情感。

6.修辞手法的作用:

①拟人:这里运用了拟人的修辞手法,生动形象地写出了事物……的特点,表达了作者……的情感。(《腊八粥》课后第三题)

②排比:这里运用了排比的修辞手法,突出强调了事物……的特点,表达了作者……的情感。(《腊八粥》《藏戏》)

7.引用传说:引用传说增添神秘色彩,激发读者阅读兴趣。

8.引用老北京俗语的作用:丰富文章内容,富有民俗色彩,激发读者阅读兴趣.

熟读并背诵以下内容:

★第一单元属于人文主题类的学习,具体来说,是以" "为主题,编排的课文充满了浓郁的民俗风情,有着深厚的文化内涵。

★阅读要素是:"

阅读时要能“ , ”,阅读时要能

,领会作者要表达的意思,学习作者是如何 主要部份的。

★写作要素是:习作时,注意 ,写出

类文阅读

群文阅读

【语段一】三样食品是春节至上元之间的食物:大年除夕吃饺子,立春吃春饼,正月十五吃元宵。春饼最好吃,烙小面饼或蒸小面饼均可,薄薄的,又称薄饼,切葱丝蘸甜面酱,炒菠菜粉丝,炒黄花木耳,炒豆芽蒜黄,摊鸡蛋切丝,切酱肉成丝,切小肚成丝。食时各样都夹一点,放在饼上合在一起,卷而食之,顿生奇效,其鲜,其美,天下没有第二种自制食品能超过它,堪称食之王。

【语段二】大年初几不动刀,大家歇工,所以年莱事实上即是大锅菜。大锅的炖肉,加上粉丝是一味,加上蘑菇又是一味;大锅的炖鸡,加上冬笋是一味,加上番薯又是一味,都放在特大号的锅、罐子、盆子里,此后随取随吃,大概历十余日不得罄,事实上是天天打扫剩菜。满缸的馒头,满缸的腌白菜,满缸的咸疙瘩,不知什么时候才可以见底。芥末堆儿、素面筋、十香菜比较受欢迎。除夕夜,一到子时,煮饽(bo)饽端上来了。我困得低枝倒挂,哪有胃口去吃?胡乱吃两个,倒头便睡,不知东方之既白。

【语段比较】根据文段内容填空。

(1)这两段话都写的是 。语段一写了 样食品,其中详写的是 ;语段二主要介绍的是

(2)这两段话的不同点在于:语段一侧重写食物的 ;语段二侧重写食物的 。

【品词析句】你从语段二中三个加点的词"满缸"中体会到了什么?

3.【语言运用】请仿照语段一中画"_"的部分,介绍一下自己喜欢的某种食物的吃法。

川剧绝活——"变脸"

"变脸"是川剧艺术中塑造人物的一种特技,属于揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。相传"变脸"是古代人类为了应对凶猛的野兽,将自己的脸部用不同的方式勾画出不同形态,以吓唬入侵的野兽而产生并流传下来的。后来,川剧把"变脸"搬上舞台,用绝妙的技巧使它成为一门独特的民间艺术。

"变脸"是一种"瞬间艺术",演员根据剧情的需要,在极短的时间内,在一抬手、一拂袖或一甩头之间,变换出不同的面目来,即不同的脸谱。而不同的脸谱则代表不同的神态、情态和心态,用以表现剧中人物的情绪和心理状态的突然变化,如惊恐、绝望、愤怒、阴险等,达到"相随心变"的艺术效果。

"变脸"的手法大体上分为三种:"抹脸""吹脸"和"扯脸"。

"抹脸"是将化妆油彩涂在脸的某一特定部位上,到时用手往脸上一抹,便可变成另外一种脸色。如果要全部变,则将油彩涂于额上或眉毛上;如果只变下半部脸,则油彩可涂在脸或鼻子上;如果只需变某一个局部,则油彩涂在要变的位置即可。

"吹脸"只适合粉末状的化妆品,如金粉、墨粉、银粉等。它是在舞台的地面上摆一个很小的盒子,内装粉末,演员到时做一个伏地的舞蹈动作,趁机将脸贴近盒子一吹,粉末扑在脸上,脸立即变成另一种颜色。必须注意的是,吹时要闭眼、闭口、闭气。

"扯脸"是比较复杂的一种变脸手法。它是事先将脸谱画在一张张绸子上,剪好,每张脸谱上都系一根丝线,再一张一张地贴在脸上。丝线则系在衣服的某一个顺手而又不引人注目的地方(如腰带等处)。随着剧情的进展,在舞蹈动作的掩护下,一张一张地将它扯下来。"扯脸"有一定的难度。一是粘脸谱的黏合剂不宜太多,以免到时扯不下来,或者一次把所有的脸谱都扯下来。二是动作要干净利落,假动作要巧妙,能掩人耳目。

此外,还有一种特殊的变脸手法是"运气变脸"。传说已故川剧演员彭泗洪,在扮演《空城计》中的诸葛亮时,当琴童报告司马懿大军退去之后,他能够运用气功使脸由红变白,再由白变青,意在表现诸葛亮如释重负后的后怕。

总之,"变脸"是戏剧化的艺术性和技巧性高度结合的产物。"变脸"紧紧围绕川剧和戏剧而发展,它是在适当的夸张的情境中,通过红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等各色样式的变化,来增加戏剧艺术的魅力。

1.【词语理解】联系上下文,理解词语意思。

掩人耳目:

如释重负:

2.【提取信息】读短文,完成填空。

(1)"变脸"是 艺术中塑造人物的一种特技,是揭示剧中人物 的一种浪漫主义手法。

(2)"变脸"的手法大体上分为三种:" "" "和" "。还有一种特殊的"变脸"手法是" 变脸"。

3.【整体感知】文章采用的结构是( )。

A .总一分 B.分一总 C.总一分一总

4.【整体感知】这篇短文哪些内容写得详细?哪些内容写得简略?这样安排材料的好处是什么?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 北京的春节

- 2 腊八粥

- 3 古诗三首

- 4* 藏戏

- 习作:家乡的风俗

- 语文园地

- 第二单元

- 5 鲁滨逊漂流记(节选)

- 6* 骑鹅旅行记(节选)

- 7* 汤姆·索亚历险记

- 口语交际:同读一本书

- 习作:写作品梗概

- 语文园地

- 快乐读书吧:漫步世界名著花园

- 第三单元

- 8 匆匆

- 9 那个星期天

- 习作例文

- 习作:让真情自然流露

- 语文园地

- 第四单元

- 10 古诗三首

- 11 十六年前的回忆

- 12 为人民服务

- 13 金色的鱼钩

- 口语交际:即兴发言

- 习作:心愿

- 语文园地

- 第五单元

- 14 文言文二则

- 15 真理诞生于一百个问号之后

- 16 表里的生物

- 17* 他们那时候多有趣啊

- 口语交际:辩论

- 习作:插上科学的翅膀飞

- 语文园地

- 第六单元

- 古诗词诵读

- 1 采薇(节选)

- 2 送元二使安西

- 3 春夜喜雨

- 4 早春呈水部张十八员外

- 5 江上渔者

- 6 泊船瓜洲

- 7 游园不值

- 8 卜算子·送鲍浩然之浙东

- 9 浣溪沙

- 10 清平乐