湖北省黄石市大冶市2023—2024学年上学期期末考试七年级历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 湖北省黄石市大冶市2023—2024学年上学期期末考试七年级历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-02 14:30:29 | ||

图片预览

文档简介

大冶市2023—2024学年度第一学期期末考试七年级历史试卷

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卷两部分;考试时间为100分钟;满分120分,其中道德与法治60分,历史60分。

2.考生在答题前请仔细阅读答题卷中的“注意事项”,然后按要求答题。

3.所有答案均须做在答题卷相应区域,做在其他区域无效。

一、单项选择题(共15小题,每小题2分,共30分)

1.北京人遗址发现近10万件石器,这些石器的打制方法以砸击法为主,锤击法常见,还有碰砧法,石器的主要类型有尖状器、刮削器、石锤、石砧等。这表明北京人生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

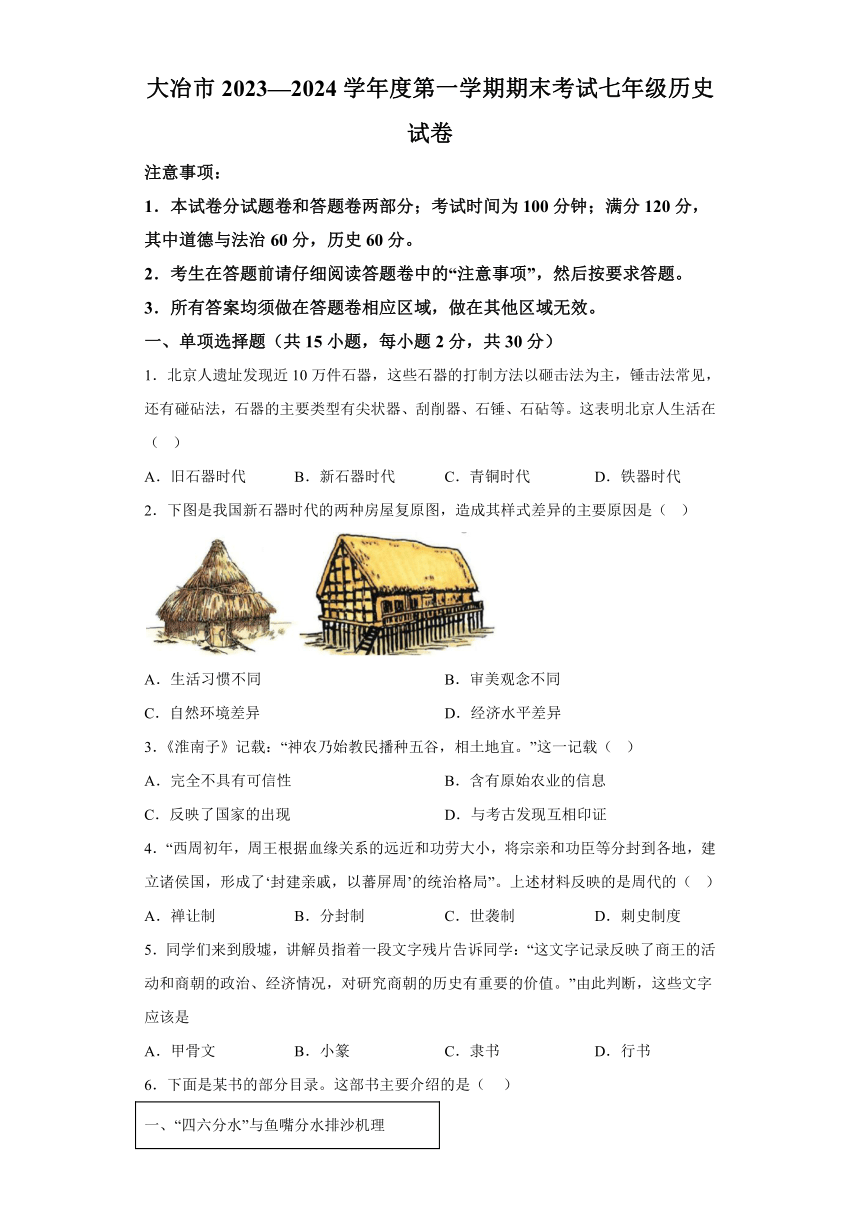

2.下图是我国新石器时代的两种房屋复原图,造成其样式差异的主要原因是( )

A.生活习惯不同 B.审美观念不同

C.自然环境差异 D.经济水平差异

3.《淮南子》记载:“神农乃始教民播种五谷,相土地宜。”这一记载( )

A.完全不具有可信性 B.含有原始农业的信息

C.反映了国家的出现 D.与考古发现互相印证

4.“西周初年,周王根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,形成了‘封建亲戚,以蕃屏周’的统治格局”。上述材料反映的是周代的( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.刺史制度

5.同学们来到殷墟,讲解员指着一段文字残片告诉同学:“这文字记录反映了商王的活动和商朝的政治、经济情况,对研究商朝的历史有重要的价值。”由此判断,这些文字应该是

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.行书

6.下面是某书的部分目录。这部书主要介绍的是( )

一、“四六分水”与鱼嘴分水排沙机理 二、“深淘滩、低作堰”与飞沙堰的节制功能 三、渠首永久性的进水口一宝瓶口

A.秦长城 B.都江堰 C.灵渠 D.秦始皇陵兵马俑

7.“文帝二年,十二年,曾两次下诏免除百姓一半田租,将十五税一的税率降至三十税,文帝十三年,更下令免除全部田租,算赋也由每人每年120钱减至每人每年40钱。景帝即位当年,就免除了一半田租,实行三十税一,并成为定制,为后代所继承。”这说明汉初统治者( )

A.提倡勤俭治国 B.实行休养生息政策

C.废除严刑峻法 D.倡导儒家思想治国

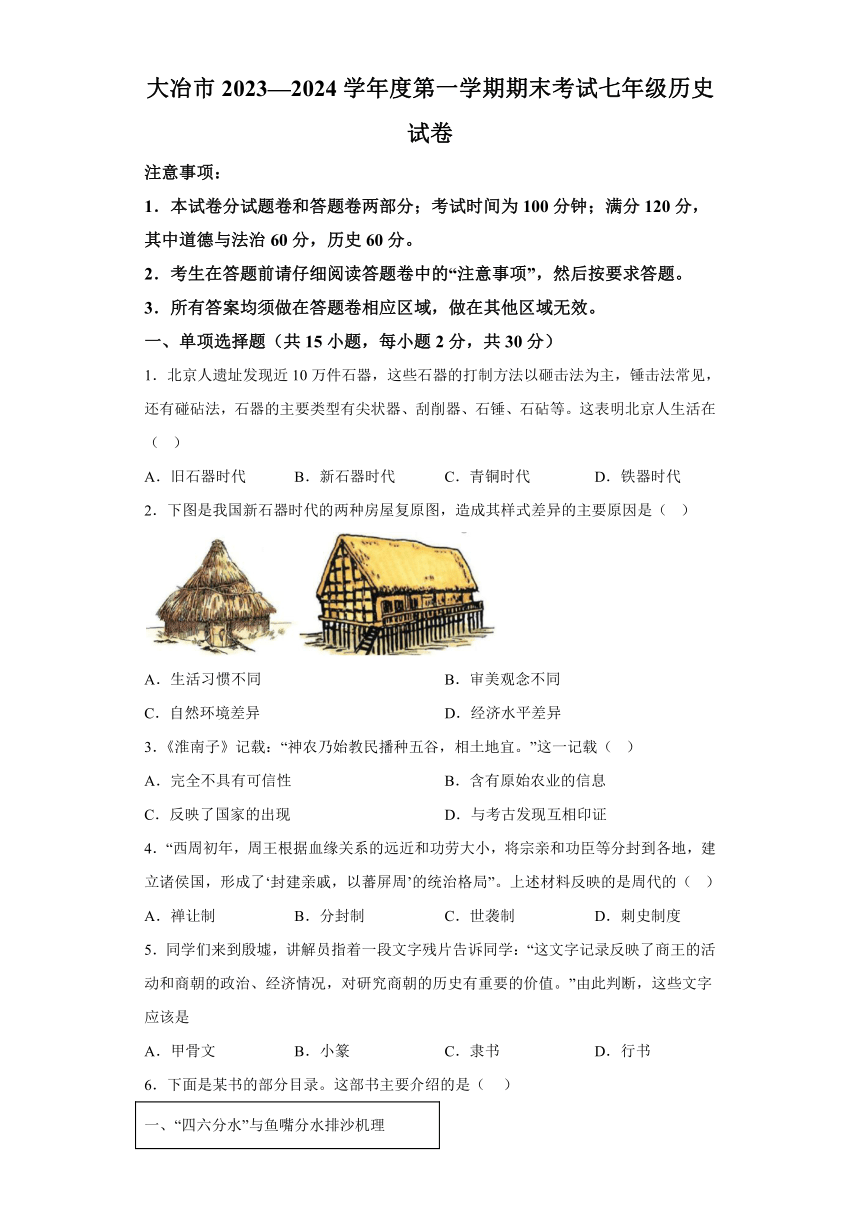

8.下图反映的是西汉初期中央面临的社会问题,统治者解决此问题所采取的对策的是( )

A.政府盐铁专卖 B.实行察举制 C.建立刺史制度 D.实施“推恩令”

9.“神爵二年,匈奴日逐王归降汉朝,郑吉派兵迎之,宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全。因总领两道,遂号‘都护’以后便成为了西汉派驻西域的最高长官的正式官名。”据所学知识,“神爵二年”应该是( )

A.公元前60年 B.公元60年 C.公元前68年 D.公元68年

10.西汉是我国历史上横跨公元前后的朝代,根据时间轴,计算一下西汉王朝共存在了多长时间( )

A.211年 B.193年 C.194年 D.210年

11.“坐堂行医”一词源于我国古代一位名医,他是中医临床理论体系的开创者,至今在长沙湘雅医院还立有其雕像,就是为了纪念这位杰出医学伟人对湖南的源源遗泽。这位“坐堂医生”是( )

A.扁鹊 B.华佗 C.张仲景 D.贾思勰

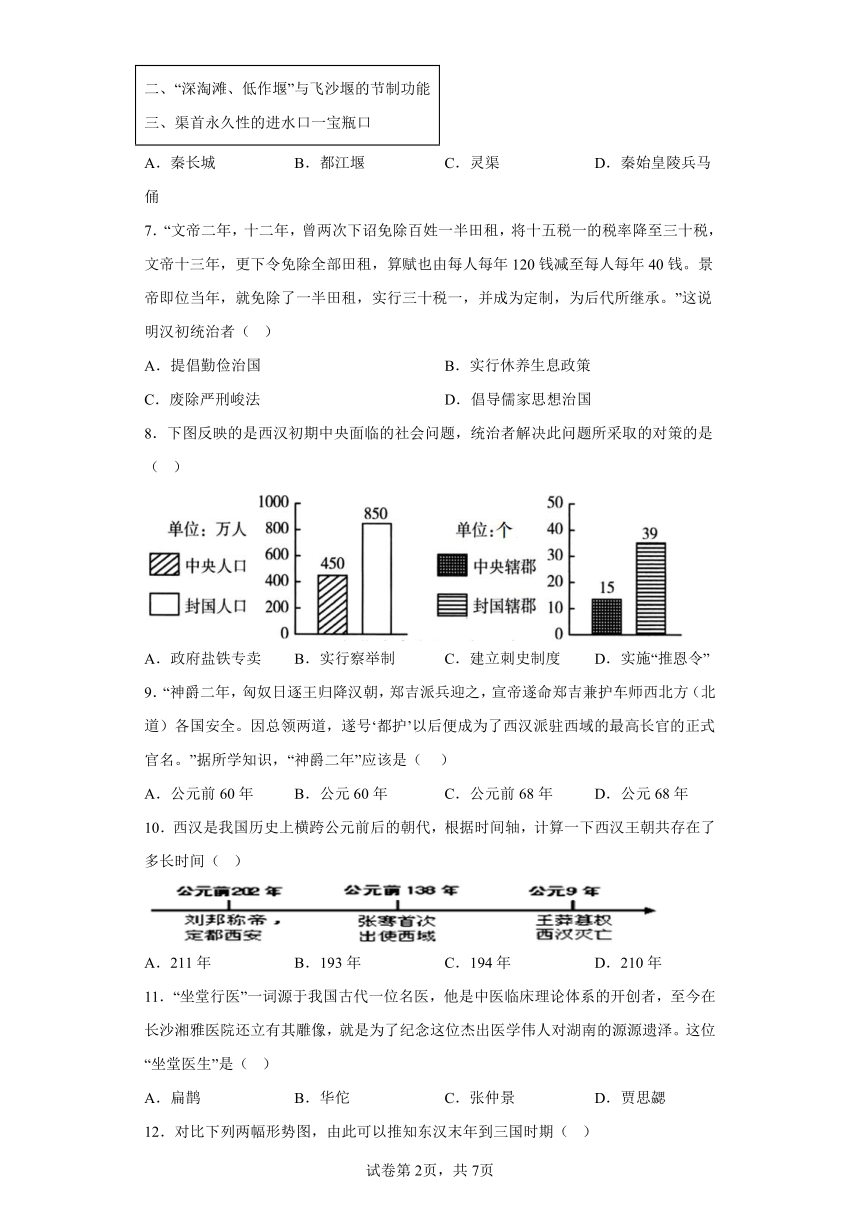

12.对比下列两幅形势图,由此可以推知东汉末年到三国时期( )

A.各民族隔阂消解出现大交融

B.政权从分裂割据到局部统一

C.经济重心从北方转移到南方

D.科技文化发达南方超过北方

13.东晋诗人谢灵运的《山居赋》提到,原种植于北方的麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣杏树等果树,在东晋时期出现在了南方。这反映出( )

A.江南地区得到开发 B.经济重心南移已完成

C.少数民族大量内迁 D.南方政权更迭频繁

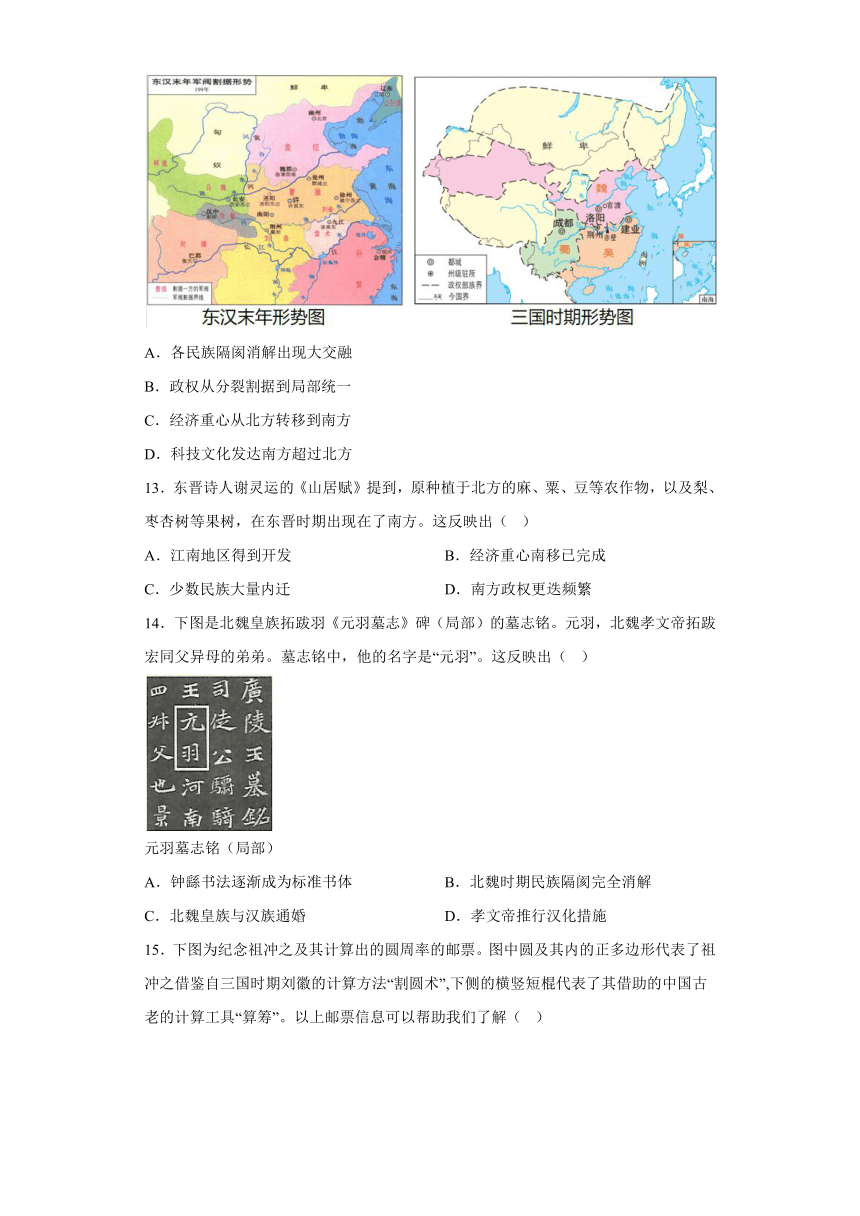

14.下图是北魏皇族拓跋羽《元羽墓志》碑(局部)的墓志铭。元羽,北魏孝文帝拓跋宏同父异母的弟弟。墓志铭中,他的名字是“元羽”。这反映出( )

元羽墓志铭(局部)

A.钟繇书法逐渐成为标准书体 B.北魏时期民族隔阂完全消解

C.北魏皇族与汉族通婚 D.孝文帝推行汉化措施

15.下图为纪念祖冲之及其计算出的圆周率的邮票。图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴自三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具“算筹”。以上邮票信息可以帮助我们了解( )

A.祖冲之的机械制造成就 B.祖冲之的成就传入日本

C.传统文化的继承与创新 D.外来文化的冲击与融合

二、非选择题(共4小题,共30分)

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴隶)。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。……居五年,秦人富彊,天子致胙於孝公,诸侯毕贺。

——摘自《史记·商君列传》

材料二 秦王政二十六年(前221),秦国统一“天下”的工作完成,出现了亘古未有的新政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。在此以前,周室中央,对于诸侯国的内政,是无法过问的;到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒……在此之前,“诸夏”或“中国”,都是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。

——摘自傅成乐《中国通史》

材料三 中华民族的形成和中国的统一是一个渐进而漫长的过程,经历了由夏、商外服制即邦联式统一走向周代分封制即联邦式统一,再走向秦汉中央集权制统一这样三个阶段。……与此相适应,中国历代王朝的统治疆域也总是随着中华民族不断壮大而滚雪球式地向四方扩展,历史上后一个王朝的疆域一般而言总比前一王朝要大一些。

——摘自董恩林《问学求通:董恩林自选集》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?(答出一项即可,不得照抄材料)结合所学知识说说这一变法取得了怎样的成效?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,为什么说到秦朝才有“中国”这个具体概念?为了管理庞大的帝国,秦朝统治者采取了什么样的地方行政体制?

(3)根据材料三,指出中国的统一经历的三个阶段并归纳历代王朝疆域扩展的特点。

17.阅读材料,回答下列问题。

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国,几千年来历经沧桑,但她的疆域能够基本维持,她的众多民族不仅未曾分散,而且日益团聚,这在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——摘自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 在人类文明的长河中,有一个时期至关重要,公元前500年左右,东方西方,群星璀璨,孔子、释迦牟尼、苏格拉底均在这个时期诞生,中国、印度、希腊,三大古典文化中心最终形成,其所产生的文化,至今仍深深影响着人类的思想与生活。这个时代,是人的发现和觉醒的时代,德国哲学家雅斯贝斯称其为轴心时代。

——摘自纪录片《中国通史》解说词

材料三 “丝绸之路”是因古代中国丝绸的商贸之旅而命名。几千年间,一队队骆驼商队在这漫长的商贸大道上行进,他们穿越崇山峻岭,跋山涉水,将中国的四大发明(造纸、印刷、火药、指南针)、养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地;同时,还把中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国。

——摘自【美】比尔·波特《丝绸之路》

(1)材料一中“中国几千年来的政治制度”主要是指什么制度?在此制度下,最高统治者是谁?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,孔子关于“人”的思想观点是什么?在中国的“轴心时代”,思想文化领域呈现什么局面?说说这一局面出现的历史意义。

(3)从材料三中找出证据解释古丝绸之路不是单向输出,而是双向交流。结合所学知识回答,古丝绸之路的起点在今天的哪座城市?这条“丝绸之路”发挥了什么重要作用?

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一

材料二

材料三 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时,“胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南北朝时期,北方的粮食作物麦、粟等传入南方,南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、茴香等蔬果。

——摘编自曹文柱《中国社会通史》

(1)结合所学知识,把材料一中①、②填写完整。根据图示,指出魏晋南北朝时期国家政治局势呈现的阶段特征。

(2)观察地图,写出图例中相应的内迁民族名称。

A B C

(3)根据材料三,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。结合所学,分析变化的原因。

19.根据下面所示的大事年表,解答下列问题。

时间 事件

约公元前1600年 商汤灭夏,商朝建立

公元前1046年 周武王灭商,西周开始

公元前770年 周平王迁都洛邑,东周开始

公元前475年 战国时代开启

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前202年 西汉建立

公元9年 王莽夺取西汉政权

公元25年 东汉建立

184年 黄巾起义爆发

200年 官渡之战

208年 赤壁之战

220年 魏国建立,东汉灭亡

221年 蜀国建立

229年 吴国建立

266年 西晋建立

280年 西晋灭吴,统一全国

(1)结合所学知识,简述吴国建立后加强大陆与台湾联系的具体史事。

(2)选择材料中两个或两个以上互相关联的事件,提炼一个观点,结合所学加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

【示例】观点:统一是历史发展的潮流。论述:春秋战国时期,出现了诸侯割据称雄时期,但经过长期战争,大国兼并小国,强国兼并弱国,公元前221年秦灭六国,统一中国,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家。继秦之后的汉朝继承秦制,并且通过思想上的统一,巩固了政治上的统一。东汉中期以后,由于宦官和外戚交替专权,致使东汉后期政治腐朽黑暗,加之豪强地主势力发展,导致阶级矛盾尖锐,出现了“三国鼎立”的局面,但是280年西晋最终统一中国。结论:由此可见,中国历史的发展过程,统一是潮流,是历史发展的趋势。

试卷第6页,共7页

1.A

【详解】根据题干“北京人遗址发现近10万件石器,这些石器的打制方法以砸击法为主,锤击法常见,还有碰砧法,石器的主要类型有尖状器、石锤、石砧等”和所学知识可知,北京人使用的石器是打制石器,使用打制石器的时代称为旧石器时代,因此,北京人生活在旧石器时代,A项正确;材料中并没有说北京人会使用磨制石器,因此,材料并不能表明北京人生活在新石器时代,排除B项;青铜时代是中国的夏商周时期,排除C项;中国进入铁器时代是战国时期,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】姆渡人生活在长江流域,因为南方地区潮湿温热,既能通风防潮,又可防蛇虫之害。因此采用干栏式房屋。半坡人生活在黄河流域,气候干旱寒冷,风沙大,居住半地穴式房屋,既可以抵风挡雨,又可以保暖。因此采用半地穴式房屋。两种房屋结构的不同,是由不同的地理环境和自然条件决定的。说明当时的人们已经能够与自然协调发展,已经能够适应自然环境。C项正确;生活习惯不同也是受自然环境的影响,排除A项;审美差异、经济水平不同对住宅选择有一定影响,但并不是主要原因,排除BD项。故选C项。

3.B

【详解】根据材料信息“神农乃始教民播种五谷,相土地宜”,结合所学知识可知,传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜,并具有最早的天文和历法知识,说明这一记载含有原始农业的信息,B项正确;这一记载来源于古文献,具有一定的可信性,排除A项;这一时期还处于部落联盟时期,国家还没有出现,排除C项;材料仅提及古文献对这一史实的记载,没提及考古发现的信息,无法得出“与考古发现互相印证”,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料中“西周初年,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,形成了“封建亲戚,以蕃屏周”的统治格局。”结合所学知识可知,材料反映的是周代的分封制。为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,B项正确;禅让制是尧舜禹时期通过推举产生联盟首领的制度,不符合题意,排除A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,不符合题意,排除C项;刺史制度是汉武帝加强君主专制主义中央集权的产物,不符合题意,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据所学可知,甲骨文出土于殷墟,记录和反映了商王的活动和商朝的政治、经济状况,对研究商朝的历史有重要价值。我国有文字可考的历史从商朝开始,A项正确;BCD项不是在商朝出现,排除BCD项。故选A项。

【点睛】

6.B

【详解】根据材料“鱼嘴分水排沙”“深淘滩、低作堰”,可知书目中介绍的工作原理符合都江堰根据地理位置高低调节水位高低的做法,B项正确;秦长城主要用于军事防御功能,排除A项;灵渠在秦朝时期也主要是用于军事进攻,以运输军用物质,排除C项;秦始皇兵马俑主要用于陪葬,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据所学可知,西汉初年,为巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝灭亡的教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展采取了休养生息政策,题干中文帝和景帝时期降低赋税正是这一政策的具体体现,B项正确;题干反映的是降低赋税,与勤俭治国、严刑峻法无关,排除AC项;倡导儒家思想治国开始于汉武帝时期,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】从材料数据可以看出,汉初地方王国所控制的人口和辖区比中央还多,这明显威胁到了中央,因此汉武帝通过推恩令,解决了王国问题,加强了中央集权,巩固了统治,D项正确;政府盐铁专卖是在经济方面加强中央集权,与主旨无关,排除A项;实行察举制涉及的是选官,不符合材料中王国问题,排除B项;建立刺史制度主要是监察地方,并不能解决王国问题,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干“遂号‘都护’以后便成为了西汉派驻西域的最高长官的正式官名”结合所学知识,公元前60年,西汉王朝在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官,它的设置标志着西域正式归属中央政权,故“神爵二年”应该是公元前60年,A项正确;公元前68年不是西域都护设置的时间,排除C项;公元60年、公元68年属于东汉时期,排除BD项。故选A项。

10.D

【详解】在历史纪年方法和年代计算中,如果两个历史事件跨公元前后,他们之间的时间差是这两个事件的时间相加,再减去1,因此西汉王朝存在的时间是:202+9-1=210年,D项正确;ABC都计算错误,排ABC项。故选D项。

11.C

【详解】东汉末年医学家张仲景写成《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他做了长沙太守后,打开衙门坐堂行医,救治了无数湖南百姓,后世尊称他为“医圣”,因此题干“他是中医临床理论体系的开创者”“坐堂医生”是张仲景,C项正确;扁鹊发明四诊法,与题干信息不符,排除A项;华佗发明了“麻沸散”,创编“五禽戏”,与题干信息不符,排除B项;贾思勰是农学家,与题干信息不符,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据图片中的信息,结合所学可知,东汉末年群雄割据,到三国时期,天下一分为三,实现局部统一,B项正确;A、C、D三项与题意无关,排除ACD三项。故选B项。

13.A

【详解】依据题干信息“东晋……原来种植在北方的粟、豆等农作物和梨、枣等果树,这时也在南方种植了”可知,此内容反映了西晋以后北民南迁,带去新的农作物品种,这有利于促进了江南地区的开发,A项正确;南宋时经济重心南移完成,与题干“东晋”不符,排除B项;少数民族大量内迁与题意不符,排除C项;题干只提及新的农作物品种,没有提及政权问题,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据题干信息“北魏鲜卑贵族拓跋羽的墓志铭(局部),墓志铭王中他的名字‘元羽’”结合所学可知,材料反映了北魏孝文帝改革中改用汉姓的措施,D项正确;钟繇书法逐渐成为标准书体与题干内容无关,排除A项;北魏时期民族隔阂完全消解,表述过于绝对,排除B项;北魏皇族与汉族通婚与题干内容无关,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】根据题干材料“图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴自三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具‘算筹’”结合所学知识可知,祖冲之借助的中国古老的计算工具“算筹”,运用三国时期刘徽的“割圆术”,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年,邮票信息反映了对传统文化的继承与创新,C项正确;计算出的圆周率是数学成就,不是机械制造成就,排除A项;邮票信息反映了对传统文化的继承与创新,没有涉及祖冲之的成就传入日本,排除B项;祖冲之借助的中国古老的计算工具“算筹”,运用的三国时期刘徽“割圆术”,与外来文化无关,排除D项。故选C项。

16.(1)内容:奖励军功,对有军动者授予爵位并赏赐十地;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;确立县制,由国君直接派官吏治理。使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)原因:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;地方行政体制:推行郡县制。

(3)阶段:邦联式统一、联邦式统一、中央集权制统一。特点:向四方展;比前一个王朝疆域大。

【详解】(1)内容:根据材料中的 “有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴隶)。……”结合所学可知,商鞅变法的内容有:奖励军功,对有军动者授予爵位并赏赐十地;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;确立县制,由国君直接派官吏治理。(答出一点即可)

成效:结合所学可知:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)原因: 根据材料中“秦王政二十六年(前221),秦国统一“天下”的工作完成,出现了亘古未有的新政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。”结合所学可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;

地方行政体制:结合所学可知,为了管理庞大的帝国,秦朝统治者推行郡县制管理地方。

(3)阶段:根据材料中的 “经历了由夏、商外服制即邦联式统一走向周代分封制即联邦式统一,再走向秦汉中央集权制统一这样三个阶段。……”可以得出,中国统一阶段经历了邦联式统一、联邦式统一、中央集权制统一三个阶段。

特点:根据材料中的“与此相适应,中国历代王朝的统治疆域也总是随着中华民族不断壮大而滚雪球式地向四方扩展,历史上后一个王朝的疆域一般而言总比前一王朝要大一些。”,历代王朝疆域扩展的特点是:向四方展;比前一个王朝疆域大。

17.(1)制度:君主专制中央集权制度。最高统治者:皇帝

(2)思想:孔子的核心思想是“仁”,主张仁者爱人。

局面:百家争鸣。意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要的影响。

(3)证据:中国的造纸术、印刷术、火药、指南针等四大发明,养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地,与此同时,通过丝绸之路,中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国。

城市:西安。

作用:丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中外文明在政治、经济、文化、物种等方面的交流。

【详解】(1)制度:根据所学可知,中国古代几千年来的政治制度指的是秦始皇开创的君主专制中央集权制度。

统治者:在君主专制中央集权制度下,最高统治者称皇帝,掌握全国军政大权。

(2)思想:根据所学可知,孔子是儒家学派的开创者,其核心思想是“仁”,主张仁者爱人。

局面和历史意义:根据所学可知,战国时期的思想文化领域呈现百家争鸣的局面,这一局面促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要的影响。

(3)证据:根据材料三中的“将中国的四大发明(造纸、印刷、火药、指南针)、养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地;同时,还把中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国”可知,古丝绸之路不是单向输出,而是双向交流,通过这条道路,中国的造纸术、印刷术、火药、指南针等四大发明,养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地,与此同时,通过丝绸之路,中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国,促进了中外交流。

城市:根据所学可知,西汉丝绸之路的起点是都城长安,也就是今天的西安。

作用:根据所学分析材料三可知,丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中外文明在政治、经济、文化、物种等方面的交流。

18.(1)填写:①十六国;②南朝;阶段特征:政权分立与民族交融。

(2) 名称:卑; 羌; 氐。

(3)变化:魏晋南北朝期北方的食种与以前相比更加丰富;原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路传入的物种等。

【详解】(1)填写:根据材料一图示内容“①(304-439)、②(420-589)”等信息和所学知识可知,从4世纪初到五世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”;420—589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,故①十六国;②南朝。

阶段特征:魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋统一了全国,但不久又陷入分裂的局面此后。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并列,政局纷乱复杂。魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,为新的统一局面的出现奠定了基础,故阶段特征为政权分立与民族交融。

(2)名称:根据材料一图示“东汉至西晋时期各族的内迁及其分布”信息和结合所学知识可知,东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。原来生活在西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;而鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区,故图例中相应的内迁民族名称为:①卑;②羌;③氐。

(3)变化:根据材料三“魏晋南北朝时,‘胡饼’传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南北朝时期,北方的粮食作物麦、粟等传入南方,南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、茴香等蔬果。”可知,魏晋南北朝时期,北方的饮食种类与以前相比更加丰富;

原因:结合所学知识可知,产生变化的原因:北方的民族大交融,南北方的交流,丝绸之路传入的物种等。

19.(1)230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

(2)

示例:

观点:暴政是亡国的重要原因之一。

论述:夏王桀在位期间,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,最终夏朝被商所灭。商纣王是商朝的最后一个王,他修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,施用酷刑,残害人民,商朝最终被周武王所灭。

结论:由此可知,君主若行暴政,将会激化社会矛盾,最终导致朝代的灭亡,统治者只有勤政爱民,才会得人民的支持,国家才会长治久安。

【详解】(1)史事:根据所学可知,公元230年,东吴孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

(2)论述:本小题为开放性试题,观点正确,言之有理即可。根据材料中的“商汤灭夏”“周武王灭商”,结合所学可知,夏商都是因为最后一个国君实行暴政而灭亡的,因此可以拟定观点为“暴政是亡国的重要原因之一”。论述时,阐述夏桀和商纣王暴政亡国的史事即可,如:夏王桀在位期间,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,最终夏朝被商所灭。商纣王是商朝的最后一个王,他修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,施用酷刑,残害人民,商朝最终被周武王所灭。完成论述后,进行总结即可,如:由此可知,君主若行暴政,将会激化社会矛盾,最终导致朝代的灭亡,统治者只有勤政爱民,才会得人民的支持,国家才会长治久安。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

注意事项:

1.本试卷分试题卷和答题卷两部分;考试时间为100分钟;满分120分,其中道德与法治60分,历史60分。

2.考生在答题前请仔细阅读答题卷中的“注意事项”,然后按要求答题。

3.所有答案均须做在答题卷相应区域,做在其他区域无效。

一、单项选择题(共15小题,每小题2分,共30分)

1.北京人遗址发现近10万件石器,这些石器的打制方法以砸击法为主,锤击法常见,还有碰砧法,石器的主要类型有尖状器、刮削器、石锤、石砧等。这表明北京人生活在( )

A.旧石器时代 B.新石器时代 C.青铜时代 D.铁器时代

2.下图是我国新石器时代的两种房屋复原图,造成其样式差异的主要原因是( )

A.生活习惯不同 B.审美观念不同

C.自然环境差异 D.经济水平差异

3.《淮南子》记载:“神农乃始教民播种五谷,相土地宜。”这一记载( )

A.完全不具有可信性 B.含有原始农业的信息

C.反映了国家的出现 D.与考古发现互相印证

4.“西周初年,周王根据血缘关系的远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,形成了‘封建亲戚,以蕃屏周’的统治格局”。上述材料反映的是周代的( )

A.禅让制 B.分封制 C.世袭制 D.刺史制度

5.同学们来到殷墟,讲解员指着一段文字残片告诉同学:“这文字记录反映了商王的活动和商朝的政治、经济情况,对研究商朝的历史有重要的价值。”由此判断,这些文字应该是

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.行书

6.下面是某书的部分目录。这部书主要介绍的是( )

一、“四六分水”与鱼嘴分水排沙机理 二、“深淘滩、低作堰”与飞沙堰的节制功能 三、渠首永久性的进水口一宝瓶口

A.秦长城 B.都江堰 C.灵渠 D.秦始皇陵兵马俑

7.“文帝二年,十二年,曾两次下诏免除百姓一半田租,将十五税一的税率降至三十税,文帝十三年,更下令免除全部田租,算赋也由每人每年120钱减至每人每年40钱。景帝即位当年,就免除了一半田租,实行三十税一,并成为定制,为后代所继承。”这说明汉初统治者( )

A.提倡勤俭治国 B.实行休养生息政策

C.废除严刑峻法 D.倡导儒家思想治国

8.下图反映的是西汉初期中央面临的社会问题,统治者解决此问题所采取的对策的是( )

A.政府盐铁专卖 B.实行察举制 C.建立刺史制度 D.实施“推恩令”

9.“神爵二年,匈奴日逐王归降汉朝,郑吉派兵迎之,宣帝遂命郑吉兼护车师西北方(北道)各国安全。因总领两道,遂号‘都护’以后便成为了西汉派驻西域的最高长官的正式官名。”据所学知识,“神爵二年”应该是( )

A.公元前60年 B.公元60年 C.公元前68年 D.公元68年

10.西汉是我国历史上横跨公元前后的朝代,根据时间轴,计算一下西汉王朝共存在了多长时间( )

A.211年 B.193年 C.194年 D.210年

11.“坐堂行医”一词源于我国古代一位名医,他是中医临床理论体系的开创者,至今在长沙湘雅医院还立有其雕像,就是为了纪念这位杰出医学伟人对湖南的源源遗泽。这位“坐堂医生”是( )

A.扁鹊 B.华佗 C.张仲景 D.贾思勰

12.对比下列两幅形势图,由此可以推知东汉末年到三国时期( )

A.各民族隔阂消解出现大交融

B.政权从分裂割据到局部统一

C.经济重心从北方转移到南方

D.科技文化发达南方超过北方

13.东晋诗人谢灵运的《山居赋》提到,原种植于北方的麻、粟、豆等农作物,以及梨、枣杏树等果树,在东晋时期出现在了南方。这反映出( )

A.江南地区得到开发 B.经济重心南移已完成

C.少数民族大量内迁 D.南方政权更迭频繁

14.下图是北魏皇族拓跋羽《元羽墓志》碑(局部)的墓志铭。元羽,北魏孝文帝拓跋宏同父异母的弟弟。墓志铭中,他的名字是“元羽”。这反映出( )

元羽墓志铭(局部)

A.钟繇书法逐渐成为标准书体 B.北魏时期民族隔阂完全消解

C.北魏皇族与汉族通婚 D.孝文帝推行汉化措施

15.下图为纪念祖冲之及其计算出的圆周率的邮票。图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴自三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具“算筹”。以上邮票信息可以帮助我们了解( )

A.祖冲之的机械制造成就 B.祖冲之的成就传入日本

C.传统文化的继承与创新 D.外来文化的冲击与融合

二、非选择题(共4小题,共30分)

16.阅读材料,回答下列问题。

材料一 有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴隶)。……而集小乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县。……居五年,秦人富彊,天子致胙於孝公,诸侯毕贺。

——摘自《史记·商君列传》

材料二 秦王政二十六年(前221),秦国统一“天下”的工作完成,出现了亘古未有的新政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。在此以前,周室中央,对于诸侯国的内政,是无法过问的;到此集权的中央政府建立……没有任何人或任何势力,敢与中央抗拒……在此之前,“诸夏”或“中国”,都是个笼统的概念,并没有确切的范围和实际的组织;到此“中国”二字有了具体的表现,它代表着一个庞大帝国和它的土地人民。

——摘自傅成乐《中国通史》

材料三 中华民族的形成和中国的统一是一个渐进而漫长的过程,经历了由夏、商外服制即邦联式统一走向周代分封制即联邦式统一,再走向秦汉中央集权制统一这样三个阶段。……与此相适应,中国历代王朝的统治疆域也总是随着中华民族不断壮大而滚雪球式地向四方扩展,历史上后一个王朝的疆域一般而言总比前一王朝要大一些。

——摘自董恩林《问学求通:董恩林自选集》

(1)材料一反映了商鞅变法的哪些内容?(答出一项即可,不得照抄材料)结合所学知识说说这一变法取得了怎样的成效?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,为什么说到秦朝才有“中国”这个具体概念?为了管理庞大的帝国,秦朝统治者采取了什么样的地方行政体制?

(3)根据材料三,指出中国的统一经历的三个阶段并归纳历代王朝疆域扩展的特点。

17.阅读材料,回答下列问题。

材料一 中国作为一个多民族的统一的大国,几千年来历经沧桑,但她的疆域能够基本维持,她的众多民族不仅未曾分散,而且日益团聚,这在世界历史中,特别是与其他古国相比,是一个十分罕见的现象。这其中有地理的、经济的、思想文化的等多方面原因。除此之外,中国几千年来的政治制度,也是这个多民族的千年古国得以始终维持统一的重要原因。

——摘自张岂之《中国历史十五讲》

材料二 在人类文明的长河中,有一个时期至关重要,公元前500年左右,东方西方,群星璀璨,孔子、释迦牟尼、苏格拉底均在这个时期诞生,中国、印度、希腊,三大古典文化中心最终形成,其所产生的文化,至今仍深深影响着人类的思想与生活。这个时代,是人的发现和觉醒的时代,德国哲学家雅斯贝斯称其为轴心时代。

——摘自纪录片《中国通史》解说词

材料三 “丝绸之路”是因古代中国丝绸的商贸之旅而命名。几千年间,一队队骆驼商队在这漫长的商贸大道上行进,他们穿越崇山峻岭,跋山涉水,将中国的四大发明(造纸、印刷、火药、指南针)、养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地;同时,还把中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国。

——摘自【美】比尔·波特《丝绸之路》

(1)材料一中“中国几千年来的政治制度”主要是指什么制度?在此制度下,最高统治者是谁?

(2)根据材料二并结合所学知识回答,孔子关于“人”的思想观点是什么?在中国的“轴心时代”,思想文化领域呈现什么局面?说说这一局面出现的历史意义。

(3)从材料三中找出证据解释古丝绸之路不是单向输出,而是双向交流。结合所学知识回答,古丝绸之路的起点在今天的哪座城市?这条“丝绸之路”发挥了什么重要作用?

18.阅读材料,回答下列问题。

材料一

材料二

材料三 “胡饼”原是胡人的主食,魏晋南北朝时,“胡饼”传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南北朝时期,北方的粮食作物麦、粟等传入南方,南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、茴香等蔬果。

——摘编自曹文柱《中国社会通史》

(1)结合所学知识,把材料一中①、②填写完整。根据图示,指出魏晋南北朝时期国家政治局势呈现的阶段特征。

(2)观察地图,写出图例中相应的内迁民族名称。

A B C

(3)根据材料三,说出魏晋南北朝时期北方饮食出现的变化。结合所学,分析变化的原因。

19.根据下面所示的大事年表,解答下列问题。

时间 事件

约公元前1600年 商汤灭夏,商朝建立

公元前1046年 周武王灭商,西周开始

公元前770年 周平王迁都洛邑,东周开始

公元前475年 战国时代开启

公元前221年 秦灭六国,统一中国

公元前202年 西汉建立

公元9年 王莽夺取西汉政权

公元25年 东汉建立

184年 黄巾起义爆发

200年 官渡之战

208年 赤壁之战

220年 魏国建立,东汉灭亡

221年 蜀国建立

229年 吴国建立

266年 西晋建立

280年 西晋灭吴,统一全国

(1)结合所学知识,简述吴国建立后加强大陆与台湾联系的具体史事。

(2)选择材料中两个或两个以上互相关联的事件,提炼一个观点,结合所学加以阐述或说明。(要求:观点正确,史论结合,条理清楚)

【示例】观点:统一是历史发展的潮流。论述:春秋战国时期,出现了诸侯割据称雄时期,但经过长期战争,大国兼并小国,强国兼并弱国,公元前221年秦灭六国,统一中国,建立了中国历史上第一个统一的多民族封建国家。继秦之后的汉朝继承秦制,并且通过思想上的统一,巩固了政治上的统一。东汉中期以后,由于宦官和外戚交替专权,致使东汉后期政治腐朽黑暗,加之豪强地主势力发展,导致阶级矛盾尖锐,出现了“三国鼎立”的局面,但是280年西晋最终统一中国。结论:由此可见,中国历史的发展过程,统一是潮流,是历史发展的趋势。

试卷第6页,共7页

1.A

【详解】根据题干“北京人遗址发现近10万件石器,这些石器的打制方法以砸击法为主,锤击法常见,还有碰砧法,石器的主要类型有尖状器、石锤、石砧等”和所学知识可知,北京人使用的石器是打制石器,使用打制石器的时代称为旧石器时代,因此,北京人生活在旧石器时代,A项正确;材料中并没有说北京人会使用磨制石器,因此,材料并不能表明北京人生活在新石器时代,排除B项;青铜时代是中国的夏商周时期,排除C项;中国进入铁器时代是战国时期,排除D项。故选A项。

2.C

【详解】姆渡人生活在长江流域,因为南方地区潮湿温热,既能通风防潮,又可防蛇虫之害。因此采用干栏式房屋。半坡人生活在黄河流域,气候干旱寒冷,风沙大,居住半地穴式房屋,既可以抵风挡雨,又可以保暖。因此采用半地穴式房屋。两种房屋结构的不同,是由不同的地理环境和自然条件决定的。说明当时的人们已经能够与自然协调发展,已经能够适应自然环境。C项正确;生活习惯不同也是受自然环境的影响,排除A项;审美差异、经济水平不同对住宅选择有一定影响,但并不是主要原因,排除BD项。故选C项。

3.B

【详解】根据材料信息“神农乃始教民播种五谷,相土地宜”,结合所学知识可知,传说炎帝教民开垦耕种,制作生产工具,种植五谷和蔬菜,并具有最早的天文和历法知识,说明这一记载含有原始农业的信息,B项正确;这一记载来源于古文献,具有一定的可信性,排除A项;这一时期还处于部落联盟时期,国家还没有出现,排除C项;材料仅提及古文献对这一史实的记载,没提及考古发现的信息,无法得出“与考古发现互相印证”,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】根据材料中“西周初年,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,建立诸侯国,形成了“封建亲戚,以蕃屏周”的统治格局。”结合所学知识可知,材料反映的是周代的分封制。为稳定周初的政治形势,巩固疆土,西周实行分封制。周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围,B项正确;禅让制是尧舜禹时期通过推举产生联盟首领的制度,不符合题意,排除A项;世袭制是古代君王去世或逊位后,将皇帝的九五之尊转给自己的子孙的传承制度,不符合题意,排除C项;刺史制度是汉武帝加强君主专制主义中央集权的产物,不符合题意,排除D项。故选B项。

5.A

【详解】根据所学可知,甲骨文出土于殷墟,记录和反映了商王的活动和商朝的政治、经济状况,对研究商朝的历史有重要价值。我国有文字可考的历史从商朝开始,A项正确;BCD项不是在商朝出现,排除BCD项。故选A项。

【点睛】

6.B

【详解】根据材料“鱼嘴分水排沙”“深淘滩、低作堰”,可知书目中介绍的工作原理符合都江堰根据地理位置高低调节水位高低的做法,B项正确;秦长城主要用于军事防御功能,排除A项;灵渠在秦朝时期也主要是用于军事进攻,以运输军用物质,排除C项;秦始皇兵马俑主要用于陪葬,排除D项。故选B项。

7.B

【详解】根据所学可知,西汉初年,为巩固政权和稳定社会局势,汉高祖吸取秦朝灭亡的教训,减轻农民的赋税徭役、兵役和赋税负担,注重农业生产发展采取了休养生息政策,题干中文帝和景帝时期降低赋税正是这一政策的具体体现,B项正确;题干反映的是降低赋税,与勤俭治国、严刑峻法无关,排除AC项;倡导儒家思想治国开始于汉武帝时期,排除D项。故选B项。

8.D

【详解】从材料数据可以看出,汉初地方王国所控制的人口和辖区比中央还多,这明显威胁到了中央,因此汉武帝通过推恩令,解决了王国问题,加强了中央集权,巩固了统治,D项正确;政府盐铁专卖是在经济方面加强中央集权,与主旨无关,排除A项;实行察举制涉及的是选官,不符合材料中王国问题,排除B项;建立刺史制度主要是监察地方,并不能解决王国问题,排除C项。故选D项。

9.A

【详解】根据题干“遂号‘都护’以后便成为了西汉派驻西域的最高长官的正式官名”结合所学知识,公元前60年,西汉王朝在西域设置西域都护,作为管理西域的最高长官,它的设置标志着西域正式归属中央政权,故“神爵二年”应该是公元前60年,A项正确;公元前68年不是西域都护设置的时间,排除C项;公元60年、公元68年属于东汉时期,排除BD项。故选A项。

10.D

【详解】在历史纪年方法和年代计算中,如果两个历史事件跨公元前后,他们之间的时间差是这两个事件的时间相加,再减去1,因此西汉王朝存在的时间是:202+9-1=210年,D项正确;ABC都计算错误,排ABC项。故选D项。

11.C

【详解】东汉末年医学家张仲景写成《伤寒杂病论》,是中医临床理论体系的开创者,为中医药学的发展作出巨大贡献。他做了长沙太守后,打开衙门坐堂行医,救治了无数湖南百姓,后世尊称他为“医圣”,因此题干“他是中医临床理论体系的开创者”“坐堂医生”是张仲景,C项正确;扁鹊发明四诊法,与题干信息不符,排除A项;华佗发明了“麻沸散”,创编“五禽戏”,与题干信息不符,排除B项;贾思勰是农学家,与题干信息不符,排除D项。故选C项。

12.B

【详解】根据图片中的信息,结合所学可知,东汉末年群雄割据,到三国时期,天下一分为三,实现局部统一,B项正确;A、C、D三项与题意无关,排除ACD三项。故选B项。

13.A

【详解】依据题干信息“东晋……原来种植在北方的粟、豆等农作物和梨、枣等果树,这时也在南方种植了”可知,此内容反映了西晋以后北民南迁,带去新的农作物品种,这有利于促进了江南地区的开发,A项正确;南宋时经济重心南移完成,与题干“东晋”不符,排除B项;少数民族大量内迁与题意不符,排除C项;题干只提及新的农作物品种,没有提及政权问题,排除D项。故选A项。

14.D

【详解】根据题干信息“北魏鲜卑贵族拓跋羽的墓志铭(局部),墓志铭王中他的名字‘元羽’”结合所学可知,材料反映了北魏孝文帝改革中改用汉姓的措施,D项正确;钟繇书法逐渐成为标准书体与题干内容无关,排除A项;北魏时期民族隔阂完全消解,表述过于绝对,排除B项;北魏皇族与汉族通婚与题干内容无关,排除C项。故选D项。

15.C

【详解】根据题干材料“图中圆及其内的正多边形代表了祖冲之借鉴自三国时期刘徽的计算方法“割圆术”,下侧的横竖短棍代表了其借助的中国古老的计算工具‘算筹’”结合所学知识可知,祖冲之借助的中国古老的计算工具“算筹”,运用三国时期刘徽的“割圆术”,把圆周率精确到小数点以后的第七位数字,即3.1415926和3.1415927之间,这项成果领先世界近千年,邮票信息反映了对传统文化的继承与创新,C项正确;计算出的圆周率是数学成就,不是机械制造成就,排除A项;邮票信息反映了对传统文化的继承与创新,没有涉及祖冲之的成就传入日本,排除B项;祖冲之借助的中国古老的计算工具“算筹”,运用的三国时期刘徽“割圆术”,与外来文化无关,排除D项。故选C项。

16.(1)内容:奖励军功,对有军动者授予爵位并赏赐十地;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;确立县制,由国君直接派官吏治理。使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)原因:秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;地方行政体制:推行郡县制。

(3)阶段:邦联式统一、联邦式统一、中央集权制统一。特点:向四方展;比前一个王朝疆域大。

【详解】(1)内容:根据材料中的 “有军功者,各以率受上爵;……僇力本业,耕织致粟帛多者复其身(免除徭役)。事末利及怠而贫者,举以为收孥(奴隶)。……”结合所学可知,商鞅变法的内容有:奖励军功,对有军动者授予爵位并赏赐十地;鼓励耕织,生产粮食、布帛多的人可免除徭役;确立县制,由国君直接派官吏治理。(答出一点即可)

成效:结合所学可知:使秦国的国力大为增强,提高了军队的战斗力,一跃成为最强盛的诸侯国,为以后秦国统一全国奠定了基础。

(2)原因: 根据材料中“秦王政二十六年(前221),秦国统一“天下”的工作完成,出现了亘古未有的新政治局面。在此以前,无论名义上如何,中国实际是分裂的,到此乃有统一帝国的出现。”结合所学可知,秦的统一,结束了春秋战国以来长期争战混乱的局面,建立起我国历史上第一个统一的多民族的封建国家;

地方行政体制:结合所学可知,为了管理庞大的帝国,秦朝统治者推行郡县制管理地方。

(3)阶段:根据材料中的 “经历了由夏、商外服制即邦联式统一走向周代分封制即联邦式统一,再走向秦汉中央集权制统一这样三个阶段。……”可以得出,中国统一阶段经历了邦联式统一、联邦式统一、中央集权制统一三个阶段。

特点:根据材料中的“与此相适应,中国历代王朝的统治疆域也总是随着中华民族不断壮大而滚雪球式地向四方扩展,历史上后一个王朝的疆域一般而言总比前一王朝要大一些。”,历代王朝疆域扩展的特点是:向四方展;比前一个王朝疆域大。

17.(1)制度:君主专制中央集权制度。最高统治者:皇帝

(2)思想:孔子的核心思想是“仁”,主张仁者爱人。

局面:百家争鸣。意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要的影响。

(3)证据:中国的造纸术、印刷术、火药、指南针等四大发明,养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地,与此同时,通过丝绸之路,中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国。

城市:西安。

作用:丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中外文明在政治、经济、文化、物种等方面的交流。

【详解】(1)制度:根据所学可知,中国古代几千年来的政治制度指的是秦始皇开创的君主专制中央集权制度。

统治者:在君主专制中央集权制度下,最高统治者称皇帝,掌握全国军政大权。

(2)思想:根据所学可知,孔子是儒家学派的开创者,其核心思想是“仁”,主张仁者爱人。

局面和历史意义:根据所学可知,战国时期的思想文化领域呈现百家争鸣的局面,这一局面促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要的影响。

(3)证据:根据材料三中的“将中国的四大发明(造纸、印刷、火药、指南针)、养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地;同时,还把中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国”可知,古丝绸之路不是单向输出,而是双向交流,通过这条道路,中国的造纸术、印刷术、火药、指南针等四大发明,养蚕丝织技术,以及丝绸、茶叶、瓷器等传送到了世界各地,与此同时,通过丝绸之路,中亚的汗血马、葡萄,印度的佛教、音乐,西亚的乐器、天文学,美洲的棉花、烟草等传入中国,促进了中外交流。

城市:根据所学可知,西汉丝绸之路的起点是都城长安,也就是今天的西安。

作用:根据所学分析材料三可知,丝绸之路是东西方往来的大动脉,促进了中外文明在政治、经济、文化、物种等方面的交流。

18.(1)填写:①十六国;②南朝;阶段特征:政权分立与民族交融。

(2) 名称:卑; 羌; 氐。

(3)变化:魏晋南北朝期北方的食种与以前相比更加丰富;原因:北方的民族大交融;南北方的交流;丝绸之路传入的物种等。

【详解】(1)填写:根据材料一图示内容“①(304-439)、②(420-589)”等信息和所学知识可知,从4世纪初到五世纪前期,北方各族统治者先后建立了许多政权。历史上把北方主要的15个政权,连同西南的成汉,总称为“十六国”;420—589年,中国南方政权更迭频繁,相继出现宋、齐、梁、陈四个王朝。这些王朝都在建康定都,历史上统称为“南朝”,故①十六国;②南朝。

阶段特征:魏、蜀、吴三国的鼎立,使分裂的中国走向局部的统一。随后西晋统一了全国,但不久又陷入分裂的局面此后。此后的东晋、南北朝时期,多个政权并列,政局纷乱复杂。魏晋南北朝时期,各民族之间加强了交往、交流与交融,区域的开发尤其是南方经济得到发展,为新的统一局面的出现奠定了基础,故阶段特征为政权分立与民族交融。

(2)名称:根据材料一图示“东汉至西晋时期各族的内迁及其分布”信息和结合所学知识可知,东汉、魏、晋时期,我国北方的游牧民族不断内迁。原来生活在西北的氐族和羌族,由西向东迁入陕西关中;分布在蒙古草原上的匈奴族和羯族,由北向南迁到山西一带;而鲜卑族有一部分迁到辽宁,有一部分迁到陕西及河套地区,故图例中相应的内迁民族名称为:①卑;②羌;③氐。

(3)变化:根据材料三“魏晋南北朝时,‘胡饼’传入中原,成为汉人喜爱的面食。本是胡人喜食的乳酪等副食在汉人中间广泛流行。南北朝时期,北方的粮食作物麦、粟等传入南方,南方的荔枝、香蕉等特产闻名北方。北方还可吃到西域的西瓜、葡萄、胡瓜(黄瓜)、茴香等蔬果。”可知,魏晋南北朝时期,北方的饮食种类与以前相比更加丰富;

原因:结合所学知识可知,产生变化的原因:北方的民族大交融,南北方的交流,丝绸之路传入的物种等。

19.(1)230年,孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

(2)

示例:

观点:暴政是亡国的重要原因之一。

论述:夏王桀在位期间,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,最终夏朝被商所灭。商纣王是商朝的最后一个王,他修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,施用酷刑,残害人民,商朝最终被周武王所灭。

结论:由此可知,君主若行暴政,将会激化社会矛盾,最终导致朝代的灭亡,统治者只有勤政爱民,才会得人民的支持,国家才会长治久安。

【详解】(1)史事:根据所学可知,公元230年,东吴孙权派将军卫温率万人船队到达夷洲,加强了大陆与台湾的联系。

(2)论述:本小题为开放性试题,观点正确,言之有理即可。根据材料中的“商汤灭夏”“周武王灭商”,结合所学可知,夏商都是因为最后一个国君实行暴政而灭亡的,因此可以拟定观点为“暴政是亡国的重要原因之一”。论述时,阐述夏桀和商纣王暴政亡国的史事即可,如:夏王桀在位期间,不修德行,统治残暴,用武力伤害百姓,引起民众的反抗,最终夏朝被商所灭。商纣王是商朝的最后一个王,他修筑豪华宫殿,对百姓征收繁重的赋税,施用酷刑,残害人民,商朝最终被周武王所灭。完成论述后,进行总结即可,如:由此可知,君主若行暴政,将会激化社会矛盾,最终导致朝代的灭亡,统治者只有勤政爱民,才会得人民的支持,国家才会长治久安。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录