2024《科学》中考“精品”测试卷(5)第5讲 物质的性质与分类(含答案)

文档属性

| 名称 | 2024《科学》中考“精品”测试卷(5)第5讲 物质的性质与分类(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 335.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 08:19:19 | ||

图片预览

文档简介

2024《科学》中考“精品”测试卷(5)

第5讲 (物质的性质与分类)

1.中华文明历史悠久。《天工开物》记载的下列工艺过程中,主要发生了化学变化的是( )

A.甘蔗榨汁 B.棉纱织布 C.白土烧瓷 D.楠木造船

2.水是生命之源。下列属于水的化学性质的是( )

A.通电能分解 B.无色液体 C.熔点为0 ℃ D.沸点为100 ℃

3.关于某可再生能源的描述如下:该能源储量巨大,但阴雨天等环境会影响

其使用。下图为该能源在生活中的运用。该能源是( )

A.地热能 B.太阳能 C.水能 D.化石燃料

4.请听厨房中几种物质的“谈话”,其中不包含化学变化的是( )

A.醋瓶:我摔碎了 B.煤气:我燃烧了 C.菜刀:我生锈了 D.蔬菜:我腐烂了

5.实验室中的药品要求分类存放。某实验室1号柜存放的是氧化物,2号柜存放的是酸,3号柜存放的是碱,4号柜存放的是盐。新制澄清石灰水应存放的实验柜是( )

A.1号柜 B.2号柜 C.3号柜 D.4号柜

6.分类是科学的重要思想和方法,如图可表示纯净物、单质、化合物、氧化物

之间的关系。若整个大圆圈表示纯净物,则下列物质中属于Z范围的是( )

A.臭氧 B.小苏打 C.氧化钙 D.酒精

7.下列物质的用途主要利用其物理性质的是( )

A.天然气用作燃料 B.氮气用作制造硝酸和氮肥

C.稀有气体用作电光源 D.碳酸氢钠用作治疗胃酸过多症

8.分类法是化学研究中常用的方法。下列分类正确的是( )

A.氧化物:二氧化锰、四氧化三铁、水 B.复合肥:硝酸钾、硝酸铵、碳酸氢铵

C.空气污染物:二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳 D.微量元素:钙、铁、锌

9.物质的用途与性质密切相关。下列物质的用途与性质没有关联的是( )

选项 物质 性质 用途

A 石墨 可以燃烧 作石墨电极

B 生石灰 与水反应放热 自热盒饭

C 活性炭 吸附性强 消除异味

D 合成纤维 强度高、弹性好 织成布料

10.现有二氧化碳、氧化铜、氧气和氯化钠四种物质,为了区分它们,小金参照二歧分类检索表制作了一个物质检索表,如下表所示。下列叙述错误的是( )

1a物质中只含一种元素甲 1b物质中含有多种元素························································2 2a物质中含有氧元素··························································3 2b物质中不含氧元素·························································乙 3a物质中含有金属元素·······················································丙 3b ▲ ·······························································丁

A.甲表示的是氧气 B.丙表示的是氧化铜

C.也可根据氧元素的化合价对丙、丁分类 D.表中“▲”应该表示为“物质中不含金属元素”

11.以下对某一主题的学问归纳,有错误的选项是( )

(A)化学与安全 (B)化学与安康

重金属中毒——喝鲜牛奶,豆浆等解毒 煤气泄漏——关闭气阀、严禁烟火 糖类、油脂——组成元素一样 缺铁——会引发缺铁性贫血

(C)化学与生活 (D)化学与材料

蛋白质,淀粉——用碘溶液来鉴别 纯棉织物、纯毛织物——用灼烧闻气味来鉴别 水泥、玻璃——都属于硅酸盐材料 玻璃钢、铝合金——都属于复合材料

12.物质的性质决定其用途,下列物质的用途中利用其化学性质的是( )

A.干冰用于人工降雨 B.石墨用于制列车电刷

C.金刚石用于裁玻璃 D.水用于电解法制氢气

13.垃圾是一种“放错地方的资源”。旧书投入的垃圾箱对应的标志是( )

B. C. D.

14.用线将下列物质与其对应的用途或作用连接起来。

物质 用途或作用

氯化钙 除铁锈

一氧化碳 作干燥剂

稀盐酸 冶炼金属

合成橡胶 作保护气

氮气 提供蛋白质

牛肉 制造轮胎

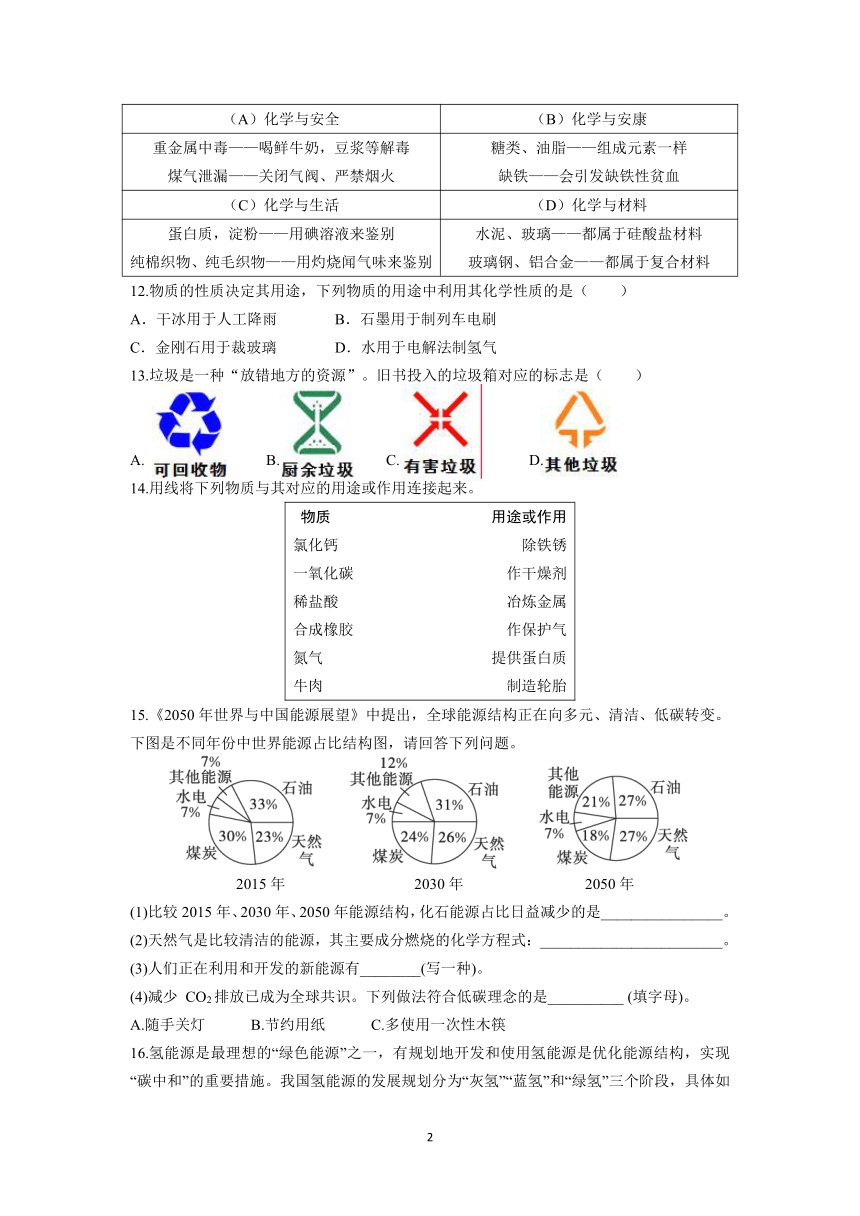

15.《2050年世界与中国能源展望》中提出,全球能源结构正在向多元、清洁、低碳转变。下图是不同年份中世界能源占比结构图,请回答下列问题。

2015年 2030年 2050年

(1)比较2015年、2030年、2050年能源结构,化石能源占比日益减少的是________________。

(2)天然气是比较清洁的能源,其主要成分燃烧的化学方程式:________________________。

(3)人们正在利用和开发的新能源有________(写一种)。

(4)减少 CO2排放已成为全球共识。下列做法符合低碳理念的是__________ (填字母)。

A.随手关灯 B.节约用纸 C.多使用一次性木筷

16.氢能源是最理想的“绿色能源”之一,有规划地开发和使用氢能源是优化能源结构,实现“碳中和”的重要措施。我国氢能源的发展规划分为“灰氢”“蓝氢”和“绿氢”三个阶段,具体如图所示。

回答下列问题:

(1)煤炭生成“灰氢”属于__________(选填“物理变化”或“化学变化”)。

(2)通过反应CH4+CO2 2CO+2H2制备的氢气属于________(选填“灰氢”“蓝氢”或“绿氢”)。

(3)水分解生成“绿氢”时的另一种生成物为________;写出一种用于制备“绿氢”的可再生能源:________。

17.21世纪是海洋开发与利用的世纪.烟台的“十二五”规划确立了“蓝色经济”发展战略,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

(1)海水淡化:蒸馏法淡化海水是利用海水中各成分的________不同分离出淡水;高压反渗透膜法淡化海水是利用海水中各成分的_______________不同分离出淡水.

(2)制盐:①制粗盐:从卤水中提取粗盐用的结晶方法是_________________.②粗盐纯化:粗盐中含有泥沙、硫酸镁、氯化钙等杂质.将粗盐溶于水,然后通过如下操作即可得到较纯的氯化钠:a过滤.b加过量的Ba(OH)2溶液;c加适量的盐酸;d加过量的Na2CO3溶液;e蒸发.正确的操作顺序是____________(填字母).

(3)制碱:氨碱法制纯碱的流程图如下:

完成图中的内容:①________;②_________;③___________.

(4)制镁:工业上一般用电解熔融状态的氯化镁制金属镁,若以卤水(含有硫酸镁、氯化钠和氯化钙)为起始原料来制取金属镁,请画出制镁的流程图.

18.氢氧化钠溶液和稀盐酸混合没有明显现象,它们是否发生了反应呢?某化学兴趣小组的同学设计如图甲所示实验进行探究。他们在盛有一定量X溶液的烧杯中放置pH传感器和温度传感器,并滴入3滴酚酞试液,然后开启电磁搅拌器,从滴定管中逐滴加入Y溶液,计算机显示两种传感器所得的数据曲线如图乙和图丙。

回答下列问题:

(1)烧杯中的X溶液是___________,实验过程中烧杯内溶液的颜色变化________________。

(2)实验过程中发生反应的化学方程式是______________________________。若使用的NaOH溶液已经变质,则实验时还可观察到烧杯中出现的现象是_______________________。

(3)结合图像分析上述实验,下列说法正确的是________(填序号)。

A.a点溶液显碱性 B.加入10mLY溶液时恰好完全反应

C.该反应是放热反应 D.烧杯中NaCl的质量分数一直增大

(4)从微观视角分析,酸碱中和反应的实质是:在溶液中,酸解离出的氢离子和碱解离出的_____结合生成水。写出一个符合上述反应实质,产物有硫酸盐的化学方程式__________。

19.在生活和生产实践中了解金属的性质和应用。

(1)沈阳为国家航空事业做出了突出贡献。制造飞机机翼的金属材料应具备_____________的特点。

(2)烟花中加入镁粉,是利用镁在空气中燃烧能发出耀眼的__________,请写出镁与氧气反应的化学方程式________________________________。

(3)如图实验,观察到A试管中产生气泡,B试管中无明显现象,C试管中铜片表面有固体析出。则Fe、Cu、Ag三种金属活动性由强到弱的顺序为_________________。

20.党的二十大报告强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。小组同学围绕实现碳中和开展了研究学习活动。

主题一:寻找“碳”之源

(1)以上物质组成中都含有碳元素,其中塑料、合成纤维属于_________(填“无机材料”或“合成材料”)。

主题二:认识CO2的性质

(2)如图是小组同学绘制的CO2性质思维导图的一部分,请补全相关内容。

答案

1. C 2. A 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C 8. A 9. A 10. C 11.D 12.D 13.A

14.

15. (1)煤炭和石油; (2)CH4+2O2 CO2+2H2O

(3)太阳能(或风能或水能或潮汐能等,合理即可); (4)AB

16. (1)化学变化 (2)蓝氢 (3)氧气(或O2) 太阳能(或风能等,合理即可)

17.(1)沸点; 颗粒大小;(2)蒸发结晶;bdace;

(3)①NH3;②CO2;③加热;

(4)卤水 石灰乳过滤 氢氧化镁 盐酸 氯化镁溶液 蒸发溶剂、干燥 无水氯化镁 通电 镁

18.(1)稀盐酸;由无色变为红色;(2)HCl+NaOH=NaCl+H2O;溶液中冒气泡;

(3)BC;(4)氢氧根离子(或OH-);2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O(合理即可)。

19.(1)强度大、质量轻;(2)白光;2Mg+O2 点燃 2MgO;(3)Fe>Cu>Ag。

20.(1)合成材料;(2)①CO2+H2O=H2CO3;②本身不燃烧,也不支持燃烧;③向烧杯中倾倒二氧化碳,隔绝了空气或氧气,导致蜡烛熄灭;④蜡烛燃烧放热,倾倒二氧化碳过慢,二氧化碳气体受热后逸散出烧杯;

第5讲 (物质的性质与分类)

1.中华文明历史悠久。《天工开物》记载的下列工艺过程中,主要发生了化学变化的是( )

A.甘蔗榨汁 B.棉纱织布 C.白土烧瓷 D.楠木造船

2.水是生命之源。下列属于水的化学性质的是( )

A.通电能分解 B.无色液体 C.熔点为0 ℃ D.沸点为100 ℃

3.关于某可再生能源的描述如下:该能源储量巨大,但阴雨天等环境会影响

其使用。下图为该能源在生活中的运用。该能源是( )

A.地热能 B.太阳能 C.水能 D.化石燃料

4.请听厨房中几种物质的“谈话”,其中不包含化学变化的是( )

A.醋瓶:我摔碎了 B.煤气:我燃烧了 C.菜刀:我生锈了 D.蔬菜:我腐烂了

5.实验室中的药品要求分类存放。某实验室1号柜存放的是氧化物,2号柜存放的是酸,3号柜存放的是碱,4号柜存放的是盐。新制澄清石灰水应存放的实验柜是( )

A.1号柜 B.2号柜 C.3号柜 D.4号柜

6.分类是科学的重要思想和方法,如图可表示纯净物、单质、化合物、氧化物

之间的关系。若整个大圆圈表示纯净物,则下列物质中属于Z范围的是( )

A.臭氧 B.小苏打 C.氧化钙 D.酒精

7.下列物质的用途主要利用其物理性质的是( )

A.天然气用作燃料 B.氮气用作制造硝酸和氮肥

C.稀有气体用作电光源 D.碳酸氢钠用作治疗胃酸过多症

8.分类法是化学研究中常用的方法。下列分类正确的是( )

A.氧化物:二氧化锰、四氧化三铁、水 B.复合肥:硝酸钾、硝酸铵、碳酸氢铵

C.空气污染物:二氧化氮、二氧化硫、二氧化碳 D.微量元素:钙、铁、锌

9.物质的用途与性质密切相关。下列物质的用途与性质没有关联的是( )

选项 物质 性质 用途

A 石墨 可以燃烧 作石墨电极

B 生石灰 与水反应放热 自热盒饭

C 活性炭 吸附性强 消除异味

D 合成纤维 强度高、弹性好 织成布料

10.现有二氧化碳、氧化铜、氧气和氯化钠四种物质,为了区分它们,小金参照二歧分类检索表制作了一个物质检索表,如下表所示。下列叙述错误的是( )

1a物质中只含一种元素甲 1b物质中含有多种元素························································2 2a物质中含有氧元素··························································3 2b物质中不含氧元素·························································乙 3a物质中含有金属元素·······················································丙 3b ▲ ·······························································丁

A.甲表示的是氧气 B.丙表示的是氧化铜

C.也可根据氧元素的化合价对丙、丁分类 D.表中“▲”应该表示为“物质中不含金属元素”

11.以下对某一主题的学问归纳,有错误的选项是( )

(A)化学与安全 (B)化学与安康

重金属中毒——喝鲜牛奶,豆浆等解毒 煤气泄漏——关闭气阀、严禁烟火 糖类、油脂——组成元素一样 缺铁——会引发缺铁性贫血

(C)化学与生活 (D)化学与材料

蛋白质,淀粉——用碘溶液来鉴别 纯棉织物、纯毛织物——用灼烧闻气味来鉴别 水泥、玻璃——都属于硅酸盐材料 玻璃钢、铝合金——都属于复合材料

12.物质的性质决定其用途,下列物质的用途中利用其化学性质的是( )

A.干冰用于人工降雨 B.石墨用于制列车电刷

C.金刚石用于裁玻璃 D.水用于电解法制氢气

13.垃圾是一种“放错地方的资源”。旧书投入的垃圾箱对应的标志是( )

B. C. D.

14.用线将下列物质与其对应的用途或作用连接起来。

物质 用途或作用

氯化钙 除铁锈

一氧化碳 作干燥剂

稀盐酸 冶炼金属

合成橡胶 作保护气

氮气 提供蛋白质

牛肉 制造轮胎

15.《2050年世界与中国能源展望》中提出,全球能源结构正在向多元、清洁、低碳转变。下图是不同年份中世界能源占比结构图,请回答下列问题。

2015年 2030年 2050年

(1)比较2015年、2030年、2050年能源结构,化石能源占比日益减少的是________________。

(2)天然气是比较清洁的能源,其主要成分燃烧的化学方程式:________________________。

(3)人们正在利用和开发的新能源有________(写一种)。

(4)减少 CO2排放已成为全球共识。下列做法符合低碳理念的是__________ (填字母)。

A.随手关灯 B.节约用纸 C.多使用一次性木筷

16.氢能源是最理想的“绿色能源”之一,有规划地开发和使用氢能源是优化能源结构,实现“碳中和”的重要措施。我国氢能源的发展规划分为“灰氢”“蓝氢”和“绿氢”三个阶段,具体如图所示。

回答下列问题:

(1)煤炭生成“灰氢”属于__________(选填“物理变化”或“化学变化”)。

(2)通过反应CH4+CO2 2CO+2H2制备的氢气属于________(选填“灰氢”“蓝氢”或“绿氢”)。

(3)水分解生成“绿氢”时的另一种生成物为________;写出一种用于制备“绿氢”的可再生能源:________。

17.21世纪是海洋开发与利用的世纪.烟台的“十二五”规划确立了“蓝色经济”发展战略,海洋化学资源的综合利用将是重点发展领域之一.

(1)海水淡化:蒸馏法淡化海水是利用海水中各成分的________不同分离出淡水;高压反渗透膜法淡化海水是利用海水中各成分的_______________不同分离出淡水.

(2)制盐:①制粗盐:从卤水中提取粗盐用的结晶方法是_________________.②粗盐纯化:粗盐中含有泥沙、硫酸镁、氯化钙等杂质.将粗盐溶于水,然后通过如下操作即可得到较纯的氯化钠:a过滤.b加过量的Ba(OH)2溶液;c加适量的盐酸;d加过量的Na2CO3溶液;e蒸发.正确的操作顺序是____________(填字母).

(3)制碱:氨碱法制纯碱的流程图如下:

完成图中的内容:①________;②_________;③___________.

(4)制镁:工业上一般用电解熔融状态的氯化镁制金属镁,若以卤水(含有硫酸镁、氯化钠和氯化钙)为起始原料来制取金属镁,请画出制镁的流程图.

18.氢氧化钠溶液和稀盐酸混合没有明显现象,它们是否发生了反应呢?某化学兴趣小组的同学设计如图甲所示实验进行探究。他们在盛有一定量X溶液的烧杯中放置pH传感器和温度传感器,并滴入3滴酚酞试液,然后开启电磁搅拌器,从滴定管中逐滴加入Y溶液,计算机显示两种传感器所得的数据曲线如图乙和图丙。

回答下列问题:

(1)烧杯中的X溶液是___________,实验过程中烧杯内溶液的颜色变化________________。

(2)实验过程中发生反应的化学方程式是______________________________。若使用的NaOH溶液已经变质,则实验时还可观察到烧杯中出现的现象是_______________________。

(3)结合图像分析上述实验,下列说法正确的是________(填序号)。

A.a点溶液显碱性 B.加入10mLY溶液时恰好完全反应

C.该反应是放热反应 D.烧杯中NaCl的质量分数一直增大

(4)从微观视角分析,酸碱中和反应的实质是:在溶液中,酸解离出的氢离子和碱解离出的_____结合生成水。写出一个符合上述反应实质,产物有硫酸盐的化学方程式__________。

19.在生活和生产实践中了解金属的性质和应用。

(1)沈阳为国家航空事业做出了突出贡献。制造飞机机翼的金属材料应具备_____________的特点。

(2)烟花中加入镁粉,是利用镁在空气中燃烧能发出耀眼的__________,请写出镁与氧气反应的化学方程式________________________________。

(3)如图实验,观察到A试管中产生气泡,B试管中无明显现象,C试管中铜片表面有固体析出。则Fe、Cu、Ag三种金属活动性由强到弱的顺序为_________________。

20.党的二十大报告强调“积极稳妥推进碳达峰碳中和”。小组同学围绕实现碳中和开展了研究学习活动。

主题一:寻找“碳”之源

(1)以上物质组成中都含有碳元素,其中塑料、合成纤维属于_________(填“无机材料”或“合成材料”)。

主题二:认识CO2的性质

(2)如图是小组同学绘制的CO2性质思维导图的一部分,请补全相关内容。

答案

1. C 2. A 3. B 4. A 5. C 6. C 7. C 8. A 9. A 10. C 11.D 12.D 13.A

14.

15. (1)煤炭和石油; (2)CH4+2O2 CO2+2H2O

(3)太阳能(或风能或水能或潮汐能等,合理即可); (4)AB

16. (1)化学变化 (2)蓝氢 (3)氧气(或O2) 太阳能(或风能等,合理即可)

17.(1)沸点; 颗粒大小;(2)蒸发结晶;bdace;

(3)①NH3;②CO2;③加热;

(4)卤水 石灰乳过滤 氢氧化镁 盐酸 氯化镁溶液 蒸发溶剂、干燥 无水氯化镁 通电 镁

18.(1)稀盐酸;由无色变为红色;(2)HCl+NaOH=NaCl+H2O;溶液中冒气泡;

(3)BC;(4)氢氧根离子(或OH-);2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O(合理即可)。

19.(1)强度大、质量轻;(2)白光;2Mg+O2 点燃 2MgO;(3)Fe>Cu>Ag。

20.(1)合成材料;(2)①CO2+H2O=H2CO3;②本身不燃烧,也不支持燃烧;③向烧杯中倾倒二氧化碳,隔绝了空气或氧气,导致蜡烛熄灭;④蜡烛燃烧放热,倾倒二氧化碳过慢,二氧化碳气体受热后逸散出烧杯;