第4课 唐朝的中外文化交流-2023-2024学年七年级下册历史评优课优质教学课件

文档属性

| 名称 | 第4课 唐朝的中外文化交流-2023-2024学年七年级下册历史评优课优质教学课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 14.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 08:45:33 | ||

图片预览

文档简介

(共21张PPT)

、

九年级下册第四单元 经济大危机和第二次世界大战

第4课 唐朝的中外文化交流

学习目标

1.了解遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的交往、玄奘西行取经等史实,思考并认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系;

2.识读《日本奈良唐招提寺内的鉴真像》《玄奘西行与回国路线图》,获取有效历史信息,感知唐代中外文化交流的发展;

3.学习鉴真为实现目标不懈努力、矢志不渝而六次东渡日本传播中华文化的毅力,学习玄奘西行和译经追求真知的精神;

4.感受开放交流、兼容并包吸收外来文化对于世界各国文明发展的重要作用。

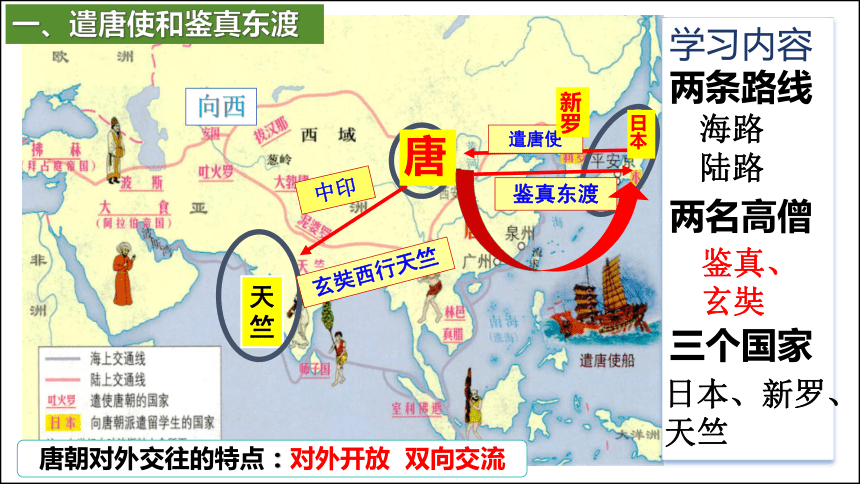

天竺

学习内容

两条路线

两名高僧

三个国家

鉴真、玄奘

海路

陆路

日本、新罗、天竺

遣唐使

鉴真东渡

中印

玄奘西行天竺

唐

向西

日本

新罗

唐朝对外交往的特点:对外开放 双向交流

一、遣唐使和鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

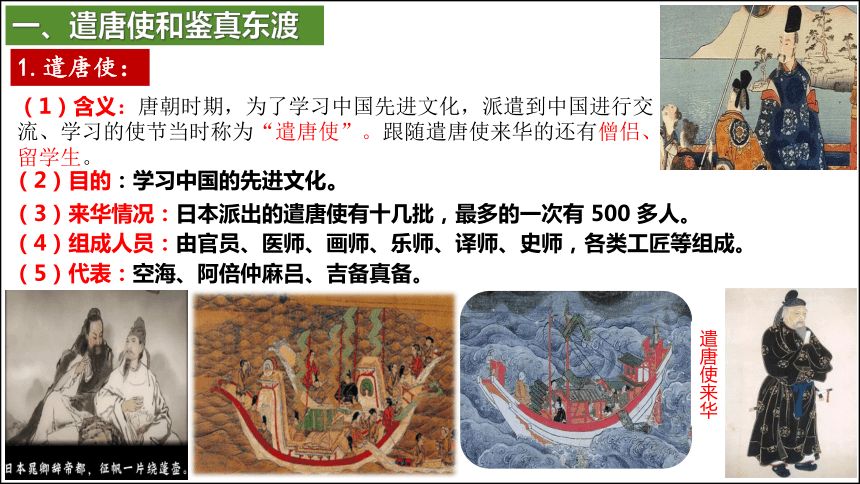

1.遣唐使:

(1)含义:唐朝时期,为了学习中国先进文化,派遣到中国进行交流、学习的使节当时称为“遣唐使”。跟随遣唐使来华的还有僧侣、留学生。

遣唐使来华

(2)目的:学习中国的先进文化。

(3)来华情况:日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次有 500 多人。

(5)代表:空海、阿倍仲麻吕、吉备真备。

(4)组成人员:由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

一、遣唐使和鉴真东渡

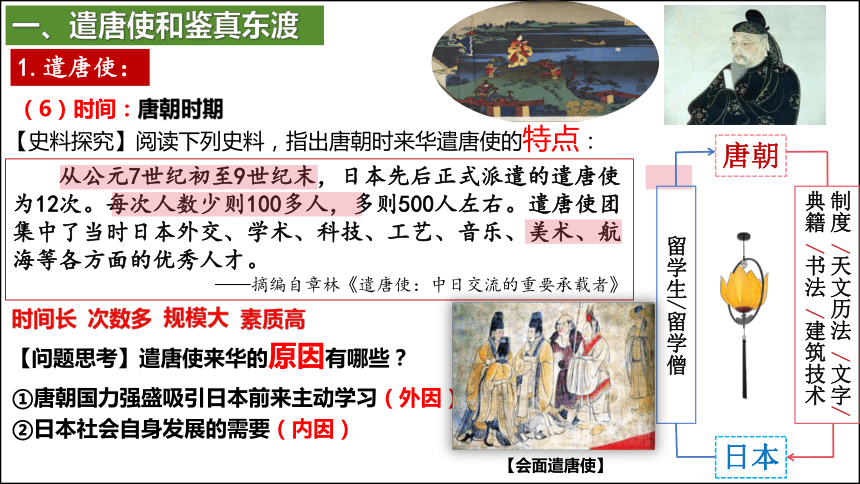

(6)时间:唐朝时期

1.遣唐使:

从公元7世纪初至9世纪末,日本先后正式派遣的遣唐使为12次。每次人数少则100多人,多则500人左右。遣唐使团集中了当时日本外交、学术、科技、工艺、音乐、美术、航海等各方面的优秀人才。

——摘编自章林《遣唐使:中日交流的重要承载者》

时间长

次数多

规模大

素质高

【史料探究】阅读下列史料,指出唐朝时来华遣唐使的特点:

【问题思考】遣唐使来华的原因有哪些?

唐朝

日本

留学生/留学僧

制度 /天文历法 /文字/典籍 /书法 /建筑技术

①唐朝国力强盛吸引日本前来主动学习(外因)

②日本社会自身发展的需要(内因)

【会面遣唐使】

一、遣唐使和鉴真东渡

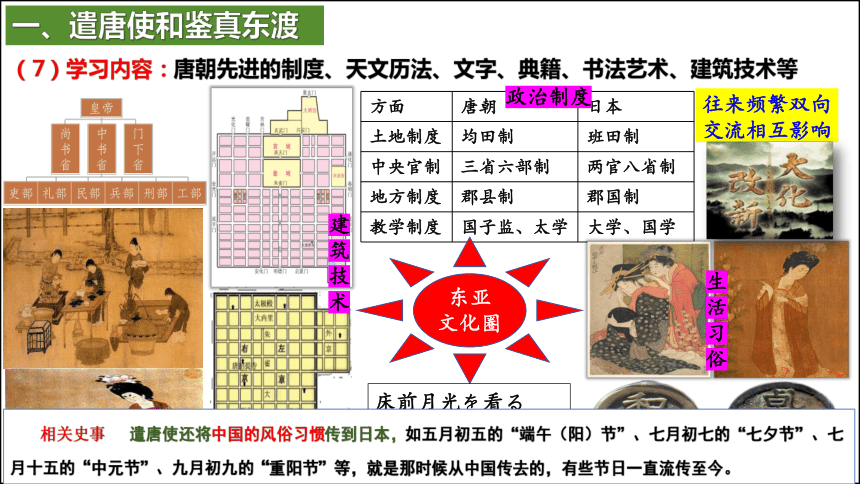

方面 唐朝 日本

土地制度 均田制 班田制

中央官制 三省六部制 两官八省制

地方制度 郡县制 郡国制

教学制度 国子监、太学 大学、国学

东亚

文化圈

建筑技术

政治制度

文字

床前月光を看る

疑うらくは是れ地上の霜かと

生活习俗

往来频繁双向交流相互影响

(7)学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等

相关史事 遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

一、遣唐使和鉴真东渡

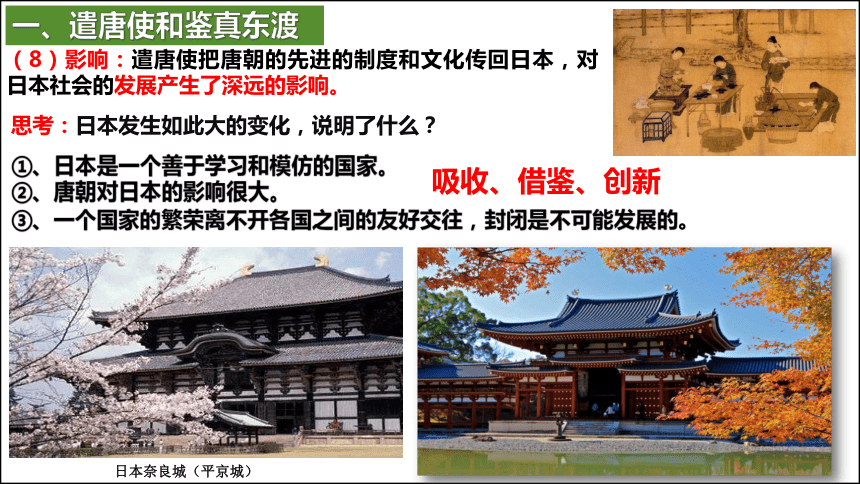

思考:日本发生如此大的变化,说明了什么?

①、日本是一个善于学习和模仿的国家。

②、唐朝对日本的影响很大。

③、一个国家的繁荣离不开各国之间的友好交往,封闭是不可能发展的。

吸收、借鉴、创新

(8)影响:遣唐使把唐朝的先进的制度和文化传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

日本奈良城(平京城)

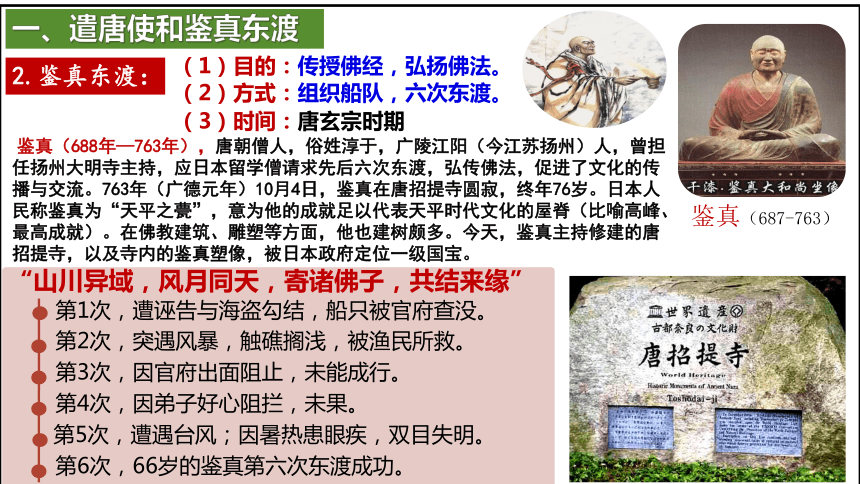

2.鉴真东渡:

一、遣唐使和鉴真东渡

(1)目的:传授佛经,弘扬佛法。

(2)方式:组织船队,六次东渡。

鉴真(687-763)

(3)时间:唐玄宗时期

鉴真(688年—763年),唐朝僧人,俗姓淳于,广陵江阳(今江苏扬州)人,曾担任扬州大明寺主持,应日本留学僧请求先后六次东渡,弘传佛法,促进了文化的传播与交流。763年(广德元年)10月4日,鉴真在唐招提寺圆寂,终年76岁。日本人民称鉴真为“天平之甍”,意为他的成就足以代表天平时代文化的屋脊(比喻高峰、最高成就)。在佛教建筑、雕塑等方面,他也建树颇多。今天,鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定位一级国宝。

“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘”

第1次,遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

第2次,突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

第3次,因官府出面阻止,未能成行。

第4次,因弟子好心阻拦,未果。

第5次,遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

第6次,66岁的鉴真第六次东渡成功。

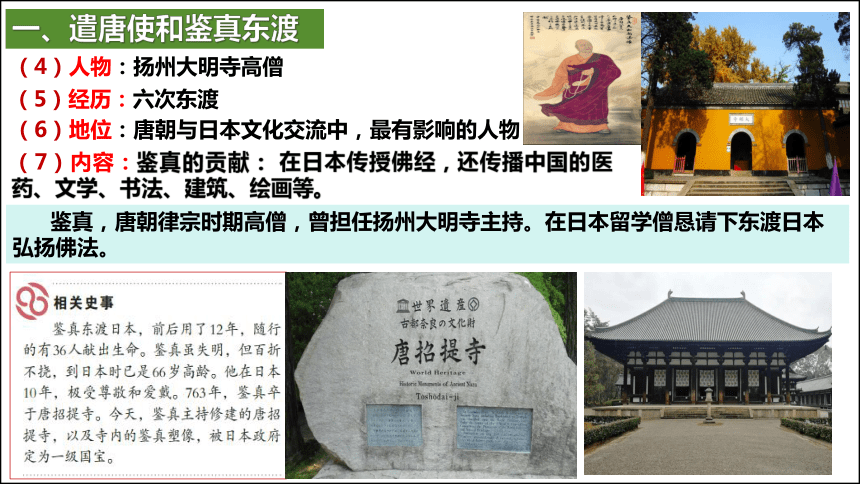

(5)经历:六次东渡

(6)地位:唐朝与日本文化交流中,最有影响的人物

(7)内容:鉴真的贡献: 在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

(4)人物:扬州大明寺高僧

鉴真,唐朝律宗时期高僧,曾担任扬州大明寺主持。在日本留学僧恳请下东渡日本弘扬佛法。

一、遣唐使和鉴真东渡

位于奈良市的唐招提寺由

高僧鉴真和尚亲手兴建

麻黄

当归

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍己为人传道义,

唐风洋溢奈良城。

---郭沫若

(8)影响:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

精神:做事要有顽强的毅力和百折不挠的精神、不畏艰难,勇于开拓,坚持不懈。

一、遣唐使和鉴真东渡

二、唐与新罗的关系

1、背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

隋及唐初,朝鲜半岛有高丽、百济、新罗三个国家。7世纪中叶,新罗统一朝鲜半岛,唐王朝与新罗形成册封关系.

“朝鲜汉文学的鼻祖”

(新罗)崔致远

新罗

2.特点:往来频繁

崔致远,谥号文昌。朝鲜半岛新罗王京(今韩国庆尚北道庆州)人。十二岁时,即唐懿宗咸通九年(公元868年)乘船西渡入唐。初在都城长安就读,曾游历洛阳。唐僖宗乾符元年(公元874年)进士及第,出任溧水县尉,任期届满,被淮南节度使高骈聘为幕府,后授职幕府都统巡官。其二十八岁时,即唐僖宗中和四年(公元884年),以“国信使”身份东归新罗。他在唐朝做官,写下大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》,流传至今。

特点:双向交流

崔致远,被当今韩国学术界尊奉为韩国汉文学的开山鼻祖。诗文代表作有《桂苑笔耕》。

二、唐与新罗的关系

3.目的:学习中国先进文化。

4.表现:

①学唐文化

新罗强盛后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

②来唐经商

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

③仿学唐制

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏。

④引进科技

⑤朝乐入唐

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就

朝鲜半岛的音乐也传人中国,在唐朝宫廷和民间演出、流行。

双向交流

新罗

唐朝

学习文化、前来经商、政治制度、科举取士、医学、天文、历算…

音乐

三 玄奘西行

玄奘(602年-664年),唐代高僧,中国佛教史上最重要的人物之一,被尊称为“三藏法师” ,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。

1.背景:唐朝与天竺有频繁的交往

2.时间: 贞观初年(唐太宗时期),高僧玄奘西行前往天竺取经

3.目的:为了求取佛经,研习佛法

4.路线:长安—丝绸之路—天竺(那烂陀寺)

玄奘为中印文化交流作出了突出贡献,他是我国古代著名的高僧,旅行家和佛经翻译家。

三 玄奘西行

5.经历:

(1)出发:不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

(2)学习:他遍访天竺的名寺, 研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成 为远近闻名的佛学大师。

(3)归国:10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

鉴真东渡,前后6次,用了12年,困难重重,但他百折不饶,矢志不渝,终于成功。

玄奘西行路途遥远,他不畏艰险,历尽磨难,为追求真理,坚韧不拔,意志坚定。

玄奘和鉴真面对重重困难,坚持不懈,百折不挠,最终都获得了成功。

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

三 玄奘西行

玄奘西行的道路上会遇到哪些困难呢?

公元643年,玄奘载誉启程回国,并将657部佛经带回中土。回到长安后,在大慈恩寺担任住持主持译经工作,唐太宗还专门为他修建了大雁塔保存佛经。据载,玄奘前后共译经论75部,总计1335卷,合计1300多万字。

三 玄奘西行

6.成果:由弟子记录成书的《大唐西域记》成为研究中外交流史的珍贵文献。

①携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

②根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是中外交流史的珍贵文献,为中印文化交流作出贡献。

7.玄奘西行有何贡献;

三 玄奘西行

玄奘西行”和“鉴真东渡”

学习佛经

传授佛法

天竺

为中日文化交流做出贡献

日本

为中印文化交流做出贡献

不畏艰险、勇往直前﹑百折不挠﹑开放进取

玄奘西行

鉴真东渡

贡 献

到达地方

目 的

优秀品质

相同点:都是唐朝著名的僧人;都具有顽强的毅力;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进了文化交流做出了重大贡献。

启示:

①一个国家只有强盛才有辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。---大力发展经济

②一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会进步。---坚持对外开放

③我们必须学习唐朝这种开放的对外精神,只有这样才能取得进步和发展

结合所学,思考唐朝对外交往广泛的原因?

1.唐朝的经济繁荣,国力强盛(最主要);

2.唐朝较为开放的政策;

3.唐朝发达的对外交通(陆上、海上丝绸之路);

4.杰出人物的重大贡献。

鉴真(688-763)

日本古代名医虽多,得祀像者,仅鉴真与田代三喜二人而已。

——《日本医学史》

玄奘(602-664)

·中华民族的脊梁

——鲁迅

·玄奘用极其开放的胸怀吸纳异域文化、传播中华文明,造就了亚洲特别是东亚文明的一些重要的文化特质。

——阿马蒂亚·森

三 玄奘西行

唐

朝

的

中

外

文

化

交

流

向东

向西

唐与日本

唐与新罗

遣唐使

鉴真东渡

唐与天竺:玄奘西行

唐与大食dà yì

唐与罗马……

对外开放

双向交流

兼容并蓄

唐朝中外交流特点:双向交流,兼容并蓄

启示:大力发展经济,坚持对外开放,多向先进文化学习

课堂小结

课堂巩固

1.某小组开展研究性学习时,检索了以下关键词:“日本”“佛教”“唐招提寺”。他们研究的主题是( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行 C.辽宋关系 D.马可 波罗来华

A

2.七年级某班负责本月学校文化长廊的黑板报设计,该班的小秦同学根据主题“唐朝的中外交往”选定如下四句古诗,其中符合主题的是( )

A. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

B. 城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

C. 舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城

D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲

C

3.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终干到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.促进了中外交流

C.扩大了唐朝疆域 D.传播了中国文化

4.唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下促成这一文化圈形成的有( )

①日本遣唐使来华 ②鉴真东渡 ③张赛通西域 ④郑和下西洋

A.①② B.②④ C.③④ D.②③

B

A

、

九年级下册第四单元 经济大危机和第二次世界大战

第4课 唐朝的中外文化交流

学习目标

1.了解遣唐使、鉴真东渡、唐与新罗的交往、玄奘西行取经等史实,思考并认识外交的开放与唐朝国力强盛之间的关系;

2.识读《日本奈良唐招提寺内的鉴真像》《玄奘西行与回国路线图》,获取有效历史信息,感知唐代中外文化交流的发展;

3.学习鉴真为实现目标不懈努力、矢志不渝而六次东渡日本传播中华文化的毅力,学习玄奘西行和译经追求真知的精神;

4.感受开放交流、兼容并包吸收外来文化对于世界各国文明发展的重要作用。

天竺

学习内容

两条路线

两名高僧

三个国家

鉴真、玄奘

海路

陆路

日本、新罗、天竺

遣唐使

鉴真东渡

中印

玄奘西行天竺

唐

向西

日本

新罗

唐朝对外交往的特点:对外开放 双向交流

一、遣唐使和鉴真东渡

一、遣唐使和鉴真东渡

1.遣唐使:

(1)含义:唐朝时期,为了学习中国先进文化,派遣到中国进行交流、学习的使节当时称为“遣唐使”。跟随遣唐使来华的还有僧侣、留学生。

遣唐使来华

(2)目的:学习中国的先进文化。

(3)来华情况:日本派出的遣唐使有十几批,最多的一次有 500 多人。

(5)代表:空海、阿倍仲麻吕、吉备真备。

(4)组成人员:由官员、医师、画师、乐师、译师、史师,各类工匠等组成。

一、遣唐使和鉴真东渡

(6)时间:唐朝时期

1.遣唐使:

从公元7世纪初至9世纪末,日本先后正式派遣的遣唐使为12次。每次人数少则100多人,多则500人左右。遣唐使团集中了当时日本外交、学术、科技、工艺、音乐、美术、航海等各方面的优秀人才。

——摘编自章林《遣唐使:中日交流的重要承载者》

时间长

次数多

规模大

素质高

【史料探究】阅读下列史料,指出唐朝时来华遣唐使的特点:

【问题思考】遣唐使来华的原因有哪些?

唐朝

日本

留学生/留学僧

制度 /天文历法 /文字/典籍 /书法 /建筑技术

①唐朝国力强盛吸引日本前来主动学习(外因)

②日本社会自身发展的需要(内因)

【会面遣唐使】

一、遣唐使和鉴真东渡

方面 唐朝 日本

土地制度 均田制 班田制

中央官制 三省六部制 两官八省制

地方制度 郡县制 郡国制

教学制度 国子监、太学 大学、国学

东亚

文化圈

建筑技术

政治制度

文字

床前月光を看る

疑うらくは是れ地上の霜かと

生活习俗

往来频繁双向交流相互影响

(7)学习内容:唐朝先进的制度、天文历法、文字、典籍、书法艺术、建筑技术等

相关史事 遣唐使还将中国的风俗习惯传到日本,如五月初五的“端午(阳)节”、七月初七的“七夕节”、七月十五的“中元节”、九月初九的“重阳节”等,就是那时候从中国传去的,有些节日一直流传至今。

一、遣唐使和鉴真东渡

思考:日本发生如此大的变化,说明了什么?

①、日本是一个善于学习和模仿的国家。

②、唐朝对日本的影响很大。

③、一个国家的繁荣离不开各国之间的友好交往,封闭是不可能发展的。

吸收、借鉴、创新

(8)影响:遣唐使把唐朝的先进的制度和文化传回日本,对日本社会的发展产生了深远的影响。

日本奈良城(平京城)

2.鉴真东渡:

一、遣唐使和鉴真东渡

(1)目的:传授佛经,弘扬佛法。

(2)方式:组织船队,六次东渡。

鉴真(687-763)

(3)时间:唐玄宗时期

鉴真(688年—763年),唐朝僧人,俗姓淳于,广陵江阳(今江苏扬州)人,曾担任扬州大明寺主持,应日本留学僧请求先后六次东渡,弘传佛法,促进了文化的传播与交流。763年(广德元年)10月4日,鉴真在唐招提寺圆寂,终年76岁。日本人民称鉴真为“天平之甍”,意为他的成就足以代表天平时代文化的屋脊(比喻高峰、最高成就)。在佛教建筑、雕塑等方面,他也建树颇多。今天,鉴真主持修建的唐招提寺,以及寺内的鉴真塑像,被日本政府定位一级国宝。

“山川异域,风月同天,寄诸佛子,共结来缘”

第1次,遭诬告与海盗勾结,船只被官府查没。

第2次,突遇风暴,触礁搁浅,被渔民所救。

第3次,因官府出面阻止,未能成行。

第4次,因弟子好心阻拦,未果。

第5次,遭遇台风;因暑热患眼疾,双目失明。

第6次,66岁的鉴真第六次东渡成功。

(5)经历:六次东渡

(6)地位:唐朝与日本文化交流中,最有影响的人物

(7)内容:鉴真的贡献: 在日本传授佛经,还传播中国的医药、文学、书法、建筑、绘画等。

(4)人物:扬州大明寺高僧

鉴真,唐朝律宗时期高僧,曾担任扬州大明寺主持。在日本留学僧恳请下东渡日本弘扬佛法。

一、遣唐使和鉴真东渡

位于奈良市的唐招提寺由

高僧鉴真和尚亲手兴建

麻黄

当归

鉴真盲目航东海,

一片精诚照太清。

舍己为人传道义,

唐风洋溢奈良城。

---郭沫若

(8)影响:为中日文化交流作出了卓越的贡献。

精神:做事要有顽强的毅力和百折不挠的精神、不畏艰难,勇于开拓,坚持不懈。

一、遣唐使和鉴真东渡

二、唐与新罗的关系

1、背景:朝鲜半岛上的国家,和隋唐往来频繁。

隋及唐初,朝鲜半岛有高丽、百济、新罗三个国家。7世纪中叶,新罗统一朝鲜半岛,唐王朝与新罗形成册封关系.

“朝鲜汉文学的鼻祖”

(新罗)崔致远

新罗

2.特点:往来频繁

崔致远,谥号文昌。朝鲜半岛新罗王京(今韩国庆尚北道庆州)人。十二岁时,即唐懿宗咸通九年(公元868年)乘船西渡入唐。初在都城长安就读,曾游历洛阳。唐僖宗乾符元年(公元874年)进士及第,出任溧水县尉,任期届满,被淮南节度使高骈聘为幕府,后授职幕府都统巡官。其二十八岁时,即唐僖宗中和四年(公元884年),以“国信使”身份东归新罗。他在唐朝做官,写下大量诗文。他的文集《桂苑笔耕》,流传至今。

特点:双向交流

崔致远,被当今韩国学术界尊奉为韩国汉文学的开山鼻祖。诗文代表作有《桂苑笔耕》。

二、唐与新罗的关系

3.目的:学习中国先进文化。

4.表现:

①学唐文化

新罗强盛后,派遣使节和大批留学生到唐朝学习中国文化。

②来唐经商

许多新罗商人来到中国经商,新罗物产居唐朝进口首位。

③仿学唐制

新罗仿唐制建立了政治制度,采用科举制选拔官吏。

④引进科技

⑤朝乐入唐

新罗引入了中国的医学、天文、历算等科技成就

朝鲜半岛的音乐也传人中国,在唐朝宫廷和民间演出、流行。

双向交流

新罗

唐朝

学习文化、前来经商、政治制度、科举取士、医学、天文、历算…

音乐

三 玄奘西行

玄奘(602年-664年),唐代高僧,中国佛教史上最重要的人物之一,被尊称为“三藏法师” ,后世俗称“唐僧”,中国佛教三大翻译家之一。玄奘为探究佛教各派学说分歧,于贞观元年一人西行,历经艰辛到达印度佛教中心那烂陀寺取真经。

1.背景:唐朝与天竺有频繁的交往

2.时间: 贞观初年(唐太宗时期),高僧玄奘西行前往天竺取经

3.目的:为了求取佛经,研习佛法

4.路线:长安—丝绸之路—天竺(那烂陀寺)

玄奘为中印文化交流作出了突出贡献,他是我国古代著名的高僧,旅行家和佛经翻译家。

三 玄奘西行

5.经历:

(1)出发:不畏艰险,历经磨难,经过4年的长途跋涉到达天竺。

(2)学习:他遍访天竺的名寺, 研习佛法,曾在佛学最高学府那烂陀寺游学,成 为远近闻名的佛学大师。

(3)归国:10多年后,玄奘携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

鉴真东渡,前后6次,用了12年,困难重重,但他百折不饶,矢志不渝,终于成功。

玄奘西行路途遥远,他不畏艰险,历尽磨难,为追求真理,坚韧不拔,意志坚定。

玄奘和鉴真面对重重困难,坚持不懈,百折不挠,最终都获得了成功。

“不至天竺,终不东归一步!”

“宁可就西而死,岂能东归而生!”

三 玄奘西行

玄奘西行的道路上会遇到哪些困难呢?

公元643年,玄奘载誉启程回国,并将657部佛经带回中土。回到长安后,在大慈恩寺担任住持主持译经工作,唐太宗还专门为他修建了大雁塔保存佛经。据载,玄奘前后共译经论75部,总计1335卷,合计1300多万字。

三 玄奘西行

6.成果:由弟子记录成书的《大唐西域记》成为研究中外交流史的珍贵文献。

①携带大量佛经回到长安,此后主持译经工作,为中国佛教的发展作出重大贡献。

②根据他的口述,由弟子记录成书的《大唐西域记》,记载了他游历过的100多个国家和地区的山川风物及社会习俗,是中外交流史的珍贵文献,为中印文化交流作出贡献。

7.玄奘西行有何贡献;

三 玄奘西行

玄奘西行”和“鉴真东渡”

学习佛经

传授佛法

天竺

为中日文化交流做出贡献

日本

为中印文化交流做出贡献

不畏艰险、勇往直前﹑百折不挠﹑开放进取

玄奘西行

鉴真东渡

贡 献

到达地方

目 的

优秀品质

相同点:都是唐朝著名的僧人;都具有顽强的毅力;都为加强唐朝与邻邦的友谊,促进了文化交流做出了重大贡献。

启示:

①一个国家只有强盛才有辐射力和吸引力,才可能得到别人的尊重乃至仰慕。---大力发展经济

②一个国家在确保主权独立的前提下,只有对外开放,鼓励交流,才会进步。---坚持对外开放

③我们必须学习唐朝这种开放的对外精神,只有这样才能取得进步和发展

结合所学,思考唐朝对外交往广泛的原因?

1.唐朝的经济繁荣,国力强盛(最主要);

2.唐朝较为开放的政策;

3.唐朝发达的对外交通(陆上、海上丝绸之路);

4.杰出人物的重大贡献。

鉴真(688-763)

日本古代名医虽多,得祀像者,仅鉴真与田代三喜二人而已。

——《日本医学史》

玄奘(602-664)

·中华民族的脊梁

——鲁迅

·玄奘用极其开放的胸怀吸纳异域文化、传播中华文明,造就了亚洲特别是东亚文明的一些重要的文化特质。

——阿马蒂亚·森

三 玄奘西行

唐

朝

的

中

外

文

化

交

流

向东

向西

唐与日本

唐与新罗

遣唐使

鉴真东渡

唐与天竺:玄奘西行

唐与大食dà yì

唐与罗马……

对外开放

双向交流

兼容并蓄

唐朝中外交流特点:双向交流,兼容并蓄

启示:大力发展经济,坚持对外开放,多向先进文化学习

课堂小结

课堂巩固

1.某小组开展研究性学习时,检索了以下关键词:“日本”“佛教”“唐招提寺”。他们研究的主题是( )

A.鉴真东渡 B.玄奘西行 C.辽宋关系 D.马可 波罗来华

A

2.七年级某班负责本月学校文化长廊的黑板报设计,该班的小秦同学根据主题“唐朝的中外交往”选定如下四句古诗,其中符合主题的是( )

A. 忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室

B. 城头山鸡鸣角角,洛阳家家学胡乐

C. 舍己为人传道艺,唐风洋溢奈良城

D. 冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲

C

3.高僧玄奘和鉴真不忘初心,克服千难万险,终干到达理想的彼岸。其“西行”和“东渡”的共同作用是( )

A.加强了边疆管理 B.促进了中外交流

C.扩大了唐朝疆域 D.传播了中国文化

4.唐朝时期,东亚国家与中国在语言文字、思想意识社会组织、物质文明等方面联成一体,形成一个以中国为文化源的中华文化圈。以下促成这一文化圈形成的有( )

①日本遣唐使来华 ②鉴真东渡 ③张赛通西域 ④郑和下西洋

A.①② B.②④ C.③④ D.②③

B

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源