江苏省宿迁市泗阳县2023-—2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 江苏省宿迁市泗阳县2023-—2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 18:47:00 | ||

图片预览

文档简介

2023~2024学年第一学期七年级期末学业水平监测历史

答题注意事项

1.本试卷分为历史部分和道德与法治部分,共10页,滴分120分(历史70分,道德与法治50分)。考试时间120分钟。

2.答案全部写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.答题使用0.5mm黑色签字笔,在答题卡上对应题号的答题区域书写答案。注意不要答错位置,也不要超界。

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题的四个选项中,只有一个选项最符合题意。请在答题卡上填涂你认为正确的选项。

1.他们群居在大约距今70万年前,能够直立行走,共同劳动,共同获取食物,会使用火烧烤食物、防潮、照明、驱兽,还会长时间保存火种。这里的“他们”最有可能是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.袁隆平是我国著名的科学家,他培育成功的“籼型杂交水稻”被称为“东方魔稻”。追根溯源,在下列远古人类中,曾种植水稻的是( )

A.元谋人 B.北京人 C.半坡原始居民 D.河姆渡原始居民

3.《礼记·礼运》中写道:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼……是谓小康。”其中“天下为家”反映的制度是什么( )

A.禅让制 B.世袭制 C.行省制 D.郡县制

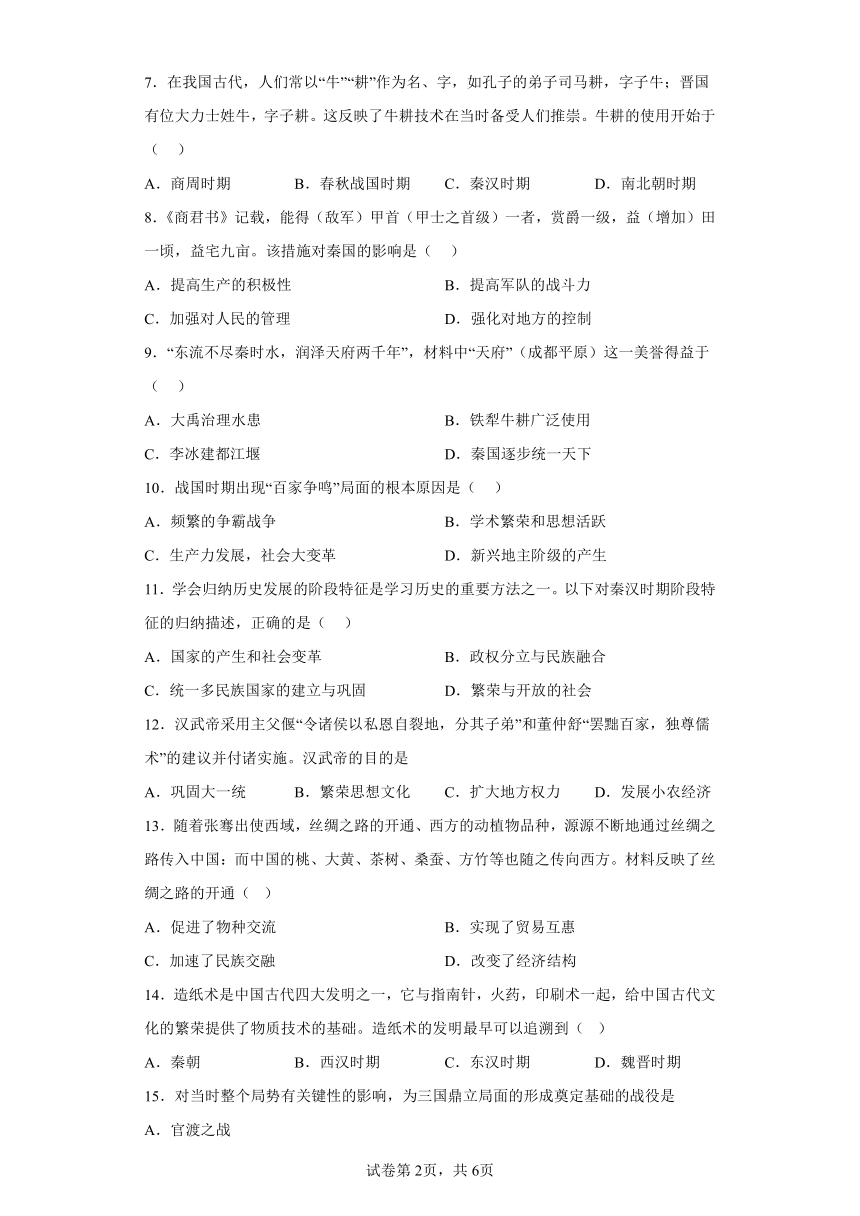

4.制作年代标尺是历史学习的有效方法之一,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。下面是一位同学在复习中国古代某一历史时期政权更迭时制作的年代标尺,其中②处应该是( )

A.夏朝建立 B.商汤灭夏 C.武王伐纣 D.国人暴动

5.我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛 B.青铜器主要用于食器

C.青铜器成为权力的象征 D.青铜工艺水平高超

6.文字的诞生是人类进入文明社会的重要标志,是精神文明的重大成果。我国早在商朝时期便有了体系较为完整的文字。商朝“体系较为完整的文字”是指( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.草书

7.在我国古代,人们常以“牛”“耕”作为名、字,如孔子的弟子司马耕,字子牛;晋国有位大力士姓牛,字子耕。这反映了牛耕技术在当时备受人们推崇。牛耕的使用开始于( )

A.商周时期 B.春秋战国时期 C.秦汉时期 D.南北朝时期

8.《商君书》记载,能得(敌军)甲首(甲士之首级)一者,赏爵一级,益(增加)田一顷,益宅九亩。该措施对秦国的影响是( )

A.提高生产的积极性 B.提高军队的战斗力

C.加强对人民的管理 D.强化对地方的控制

9.“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”,材料中“天府”(成都平原)这一美誉得益于( )

A.大禹治理水患 B.铁犁牛耕广泛使用

C.李冰建都江堰 D.秦国逐步统一天下

10.战国时期出现“百家争鸣”局面的根本原因是( )

A.频繁的争霸战争 B.学术繁荣和思想活跃

C.生产力发展,社会大变革 D.新兴地主阶级的产生

11.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。以下对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是( )

A.国家的产生和社会变革 B.政权分立与民族融合

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.繁荣与开放的社会

12.汉武帝采用主父偃“令诸侯以私恩自裂地,分其子弟”和董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议并付诸实施。汉武帝的目的是

A.巩固大一统 B.繁荣思想文化 C.扩大地方权力 D.发展小农经济

13.随着张骞出使西域,丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.促进了物种交流 B.实现了贸易互惠

C.加速了民族交融 D.改变了经济结构

14.造纸术是中国古代四大发明之一,它与指南针,火药,印刷术一起,给中国古代文化的繁荣提供了物质技术的基础。造纸术的发明最早可以追溯到( )

A.秦朝 B.西汉时期 C.东汉时期 D.魏晋时期

15.对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础的战役是

A.官渡之战

B.赤壁之战

C.长平之战

D.淝水之战

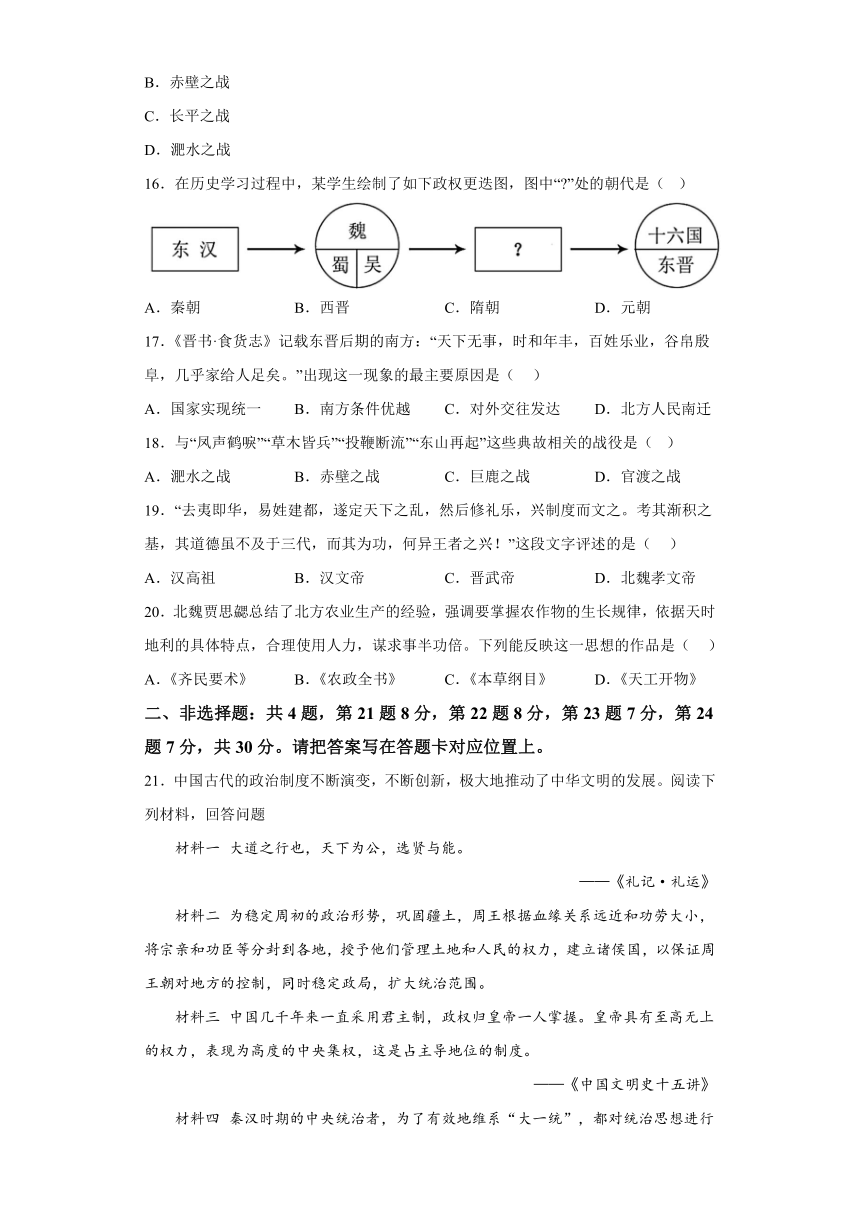

16.在历史学习过程中,某学生绘制了如下政权更迭图,图中“ ”处的朝代是( )

A.秦朝 B.西晋 C.隋朝 D.元朝

17.《晋书·食货志》记载东晋后期的南方:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”出现这一现象的最主要原因是( )

A.国家实现统一 B.南方条件优越 C.对外交往发达 D.北方人民南迁

18.与“凤声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”这些典故相关的战役是( )

A.淝水之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.官渡之战

19.“去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!”这段文字评述的是( )

A.汉高祖 B.汉文帝 C.晋武帝 D.北魏孝文帝

20.北魏贾思勰总结了北方农业生产的经验,强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。下列能反映这一思想的作品是( )

A.《齐民要术》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《天工开物》

二、非选择题:共4题,第21题8分,第22题8分,第23题7分,第24题7分,共30分。请把答案写在答题卡对应位置上。

21.中国古代的政治制度不断演变,不断创新,极大地推动了中华文明的发展。阅读下列材料,回答问题

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能。

——《礼记·礼运》

材料二 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

材料三 中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——《中国文明史十五讲》

材料四 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1)根据所学知识回答,材料一中“天下为公,选贤与能”是指我国史前时期的哪一种民主制度?该制度选拔部落首领的标准是什么?

(2)材料二反映了西周的什么制度?该制度在当时起到了什么作用?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,由秦始皇首创的“政权归皇帝一人掌握”的制度是什么?为加强对地方的控制,秦朝在全国推行了什么制度?

(4)根据材料四及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想”?在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝在经营权方面采取了什么措施?

22.经济的发展是一个国家的命脉。因此,发展经济是每个国家的重要举措。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期掌握了冶炼生铁的先进技米。铁器的使用便大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能。

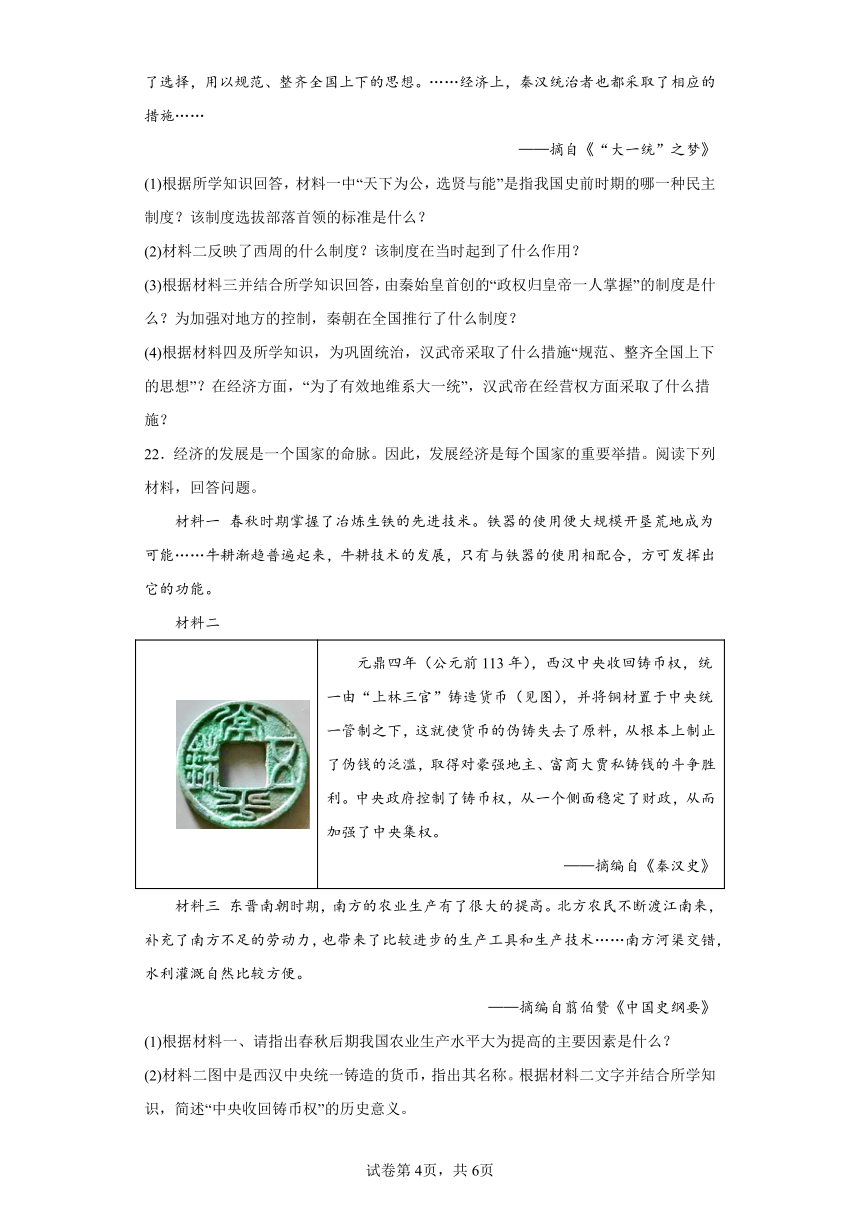

材料二

元鼎四年(公元前113年),西汉中央收回铸币权,统一由“上林三官”铸造货币(见图),并将铜材置于中央统一管制之下,这就使货币的伪铸失去了原料,从根本上制止了伪钱的泛滥,取得对豪强地主、富商大贾私铸钱的斗争胜利。中央政府控制了铸币权,从一个侧面稳定了财政,从而加强了中央集权。 ——摘编自《秦汉史》

材料三 东晋南朝时期,南方的农业生产有了很大的提高。北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力,也带来了比较进步的生产工具和生产技术……南方河渠交错,水利灌溉自然比较方便。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)根据材料一、请指出春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

(2)材料二图中是西汉中央统一铸造的货币,指出其名称。根据材料二文字并结合所学知识,简述“中央收回铸币权”的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝时期江南农业发展的历史条件。

(4)综合上述材料并结合所学知识,就如何促进我国经济发展谈谈你的认识。

23.自古以来,我国各民族之间就保持着密切联系,民族交往交流交融是我国民族关系发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

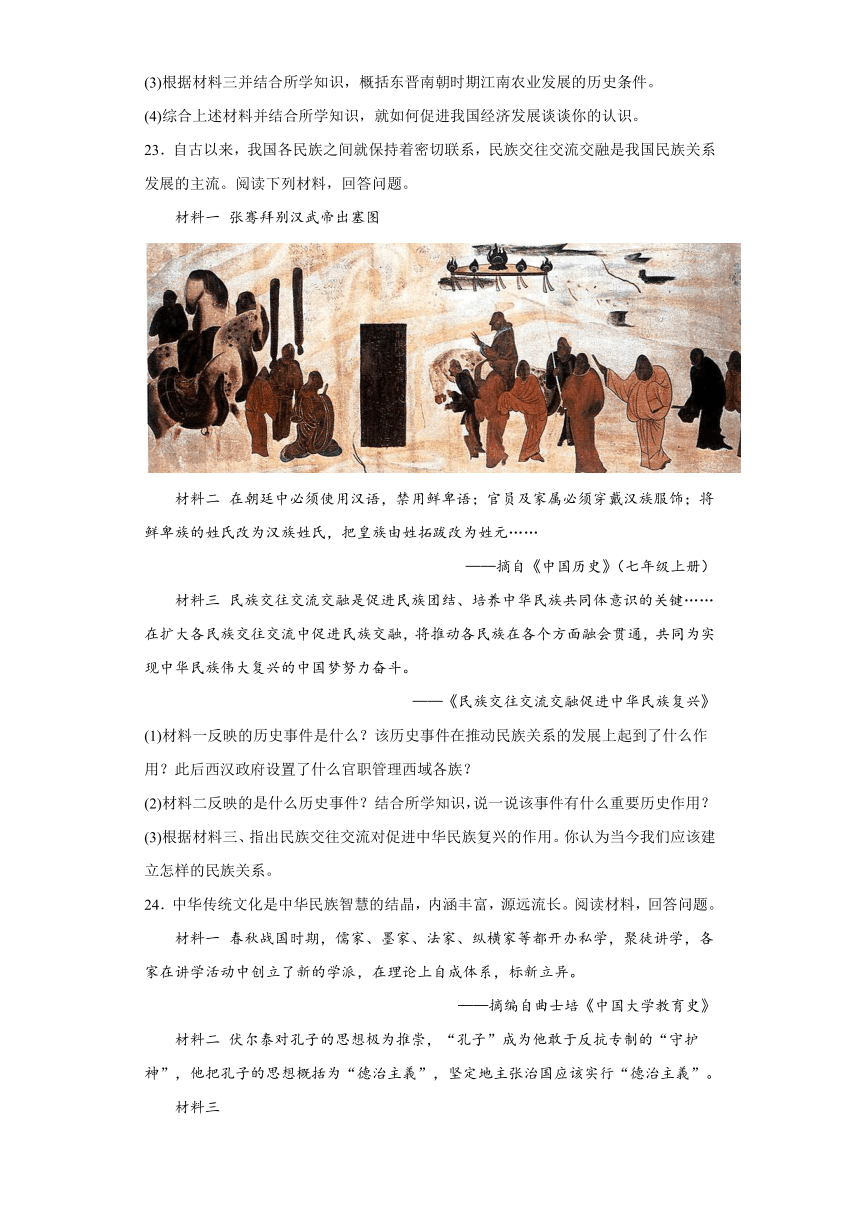

材料一 张骞拜别汉武帝出塞图

材料二 在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元……

——摘自《中国历史》(七年级上册)

材料三 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

——《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1)材料一反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?此后西汉政府设置了什么官职管理西域各族?

(2)材料二反映的是什么历史事件?结合所学知识,说一说该事件有什么重要历史作用?

(3)根据材料三、指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。你认为当今我们应该建立怎样的民族关系。

24.中华传统文化是中华民族智慧的结晶,内涵丰富,源远流长。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

材料二 伏尔泰对孔子的思想极为推崇,“孔子”成为他敢于反抗专制的“守护神”,他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義”。

材料三

信息卡他是西汉著名史学家,开创了纪传体通史的编纂体例,他接任父亲继任太史令,有“中国史学之父”之称。

材料四 深入挖掘中华优秀传统文化蘊含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

——习近平

(1)根据材料一、指出春秋战国时期思想领域出现了什么局面;结合所学知识,该局面出现的意义?

(2)根据材料二、说出孔子的政治主张是什么?体现了孔子思想的核心是什么?

(3)材料三信息卡中的“他”指的是何人?信息卡中的“他”撰写的史学巨著是什么?

(4)根据材料四、为推动中华传统文化发展,請你提出自己的合理化建议。

试卷第6页,共6页

1.C

【详解】由材料“大约距今70万年前,能够直立行走,共同劳动、共同获取食物,会使用火烧烤食物、防潮、照明、驱兽,还会长时间保存火种”可知,这是对北京人的描述。北京人生活在距今约70万--20万年北京西南周口店龙骨山上他们过着群居生活,已经学会用火,还会长时间保存火种,他们用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,从而改善了生产条件,C项正确;元谋人距今约170万年,蓝田人距今约115万--70万年,山顶洞人距今约3万年,均与题目中的时间不符,排除ABD项。故选C项。

2.D

【详解】结合所学知识可知,河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域原始聚落的代表。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。因此只有选项D符合题意,故选D。

3.B

【详解】根据题干“今大道既隐,天下为家”可知,材料大意是如今大道已经消失不见,天下成为私家的。结合所学知识可知,约公元前2070年禹建立夏王朝,这是中国历史上第一个王朝。禹死后,启继承了父位,成为夏朝的第二代国王。从此,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。因此,“天下为家”所指的制度是世袭制,B项正确;尧、舜、禹“禅让”的传说正是指的“天下为公,选贤与能”,与题干“天下为家”不符,排除A项;行省制是元朝的地方行政制度,排除C项;郡县制是秦朝的地方行政制度,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】结合所学知识可知,约公元前1600年,汤建立商朝,都城亳,B项正确;约公元前2070年夏朝建立,排除A项;约公元前1046年武王伐纣,排除C项;公元前770年,周平王东迁洛邑,东周建立,约公元前841年国人暴动,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】结合所学知识,在原始社会末期,我国已出现青铜器。商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀和军事等方面,功能也由食器等发展到礼器,成为王公贵族象征身份地位乃至国家权力的代表性器物,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征,C项正确;材料体现不出适用范围广泛,排除A项;材料没有提到青铜器的用途,排除B项;材料没有提到工艺水平,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】结合所学知识可知,商朝甲骨文的出现标志着我国汉字形成较为完整的体系,A项正确;小篆是秦朝的官方字体,排除;隶书是汉朝时期推行的字体,C项排除;草书大约形成于汉朝,D项排除。故选A。

7.B

【详解】根据材料信息“孔子的弟子司马耕,字子牛;晋国有位大力士姓牛,字子耕”结合所学知识可知,春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件;战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,B项正确;商周时期,农耕尚未出现,排除A项;战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,排除C项;春秋后期,铁制农具和牛耕出现,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据“能得(故车)甲自(甲士之首级)一者,赏爵一级,益(增加)田一顷,益宅九亩”可知,该措施是军功爵制,这一措施激励了秦国人踊跃参军,奋勇作战,提高军队的战斗力,B项正确;题干只能体现出秦国的军功爵制,与提高生产的积极性、加强对人民的管理和强化对地方的控制都无关,排除ACD项。故选B项。

9.C

【详解】根据题干材料“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”可知,材料中所描述的水利工程是都江堰。都江堰的战国时期秦国李冰在岷江修建的水利工程,起到防洪灌溉水运的作用,使得成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,C项正确;大禹治理水患发生在传说时代,与秦无关,排除A项;战国时期铁犁牛耕广泛使用,与题干无关,排除B项;秦国逐步统一天下,建立秦朝,题干没有涉及,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,随着铁农具和牛耕的使用和推广,生产力水平不断提高,经济得到快速发展,促使社会发生大变革,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多社会问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成百家争鸣的局面。由此可知, 百家争鸣局面出现的根本原因是生产力发展,社会大变革,C项正确;频繁的争霸战争、新兴地主阶级的产生,是推动百家争鸣局面出现的重要原因,但并不是根本原因,排除AD项;学术繁荣和思想活跃是百家争鸣的表现,而不是百家争鸣局面出现的根本原因,排除B项。故选C项。

11.C

【详解】根据所学知识,秦朝是我国第一个统一的多民族的中央集权的国家,汉朝继续巩固和发展了统一的多民族国家。因此秦汉时期阶段特征是统一多民族国家建立与巩固,C项正确;国家的产生和社会变革是夏商周时期的阶段特征,排除A项;政权分立与民族融合是三国两晋南北朝时期的阶段特征,排除B项;繁荣与开放的社会是隋唐时期相的阶段特征,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】结合所学知识分析,汉武帝颁布“推恩令”,削弱诸侯国实力,加强了中央集权;实行“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说立为封建社会的正统思想,加强思想控制,进一步加强了专制主义中央集权,从而巩固了多民族国家的大一统,A项正确;繁荣思想文化与“推恩令”不符,排除B项;“推恩令”削弱了地方权力,排除C项;“罢黜百家,独尊儒术”,与小农经济没有直接关系,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据“丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方”可知,材料反映丝绸之路的开通促进了物种交流,A项正确;材料没有体现实现了贸易互惠,排除B项;材料反映的是中外交流,排除C项;丝绸之路的开辟没有改变了经济结构,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】西汉早期,我国出现了世界上最早的纸。因此造纸术的发明最早是在西汉,B项正确;西汉早期,我国出现了世界上最早的纸,秦朝在西汉建立之前已经灭亡,排除A项;东汉的蔡伦改进了造纸术,发明造纸术是在西汉,排除C项;魏晋时期并不是最早发明造纸术的时期,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学可知:208年,发生了赤壁之战,曹操失败,孙刘联军胜利,这场战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故B符合题意。官渡之战奠定了曹操统一北方的基础;长平之战是战国秦赵之战;淝水之战是前秦和东晋之间的战争,故ACD均不符合题意。故选B。

16.B

【详解】结合所学可知,三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。空格处应该填的朝代名称是西晋,B项正确;秦朝结束的是春秋战国以来的分裂局面,排除A项;隋朝结束的是南北朝的分裂局面,排除C项;元朝灭南宋,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】据题干“东晋后期的南方:‘天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。’”结合所学可知,题干材料反映的是江南地区的开发。东晋后期,南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少社会安定,北方人口南迁带来先进的技术和工具、南下移民与江南民众的共同努力等。其中最主要的原因是北方人民南迁,D项正确; 东晋时期,国家并未实现统一,排除A项;南方条件优越是江南地区开发的原因,但不是主要原因,排除B项;宋元时期,对外交往发达,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。淝水之战后,前秦统治瓦解,北方再度陷入混战状态。“风声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”等典故都出自这次战役, A 项正确;赤壁之战发生在东汉末年,与题干这些典故无关,排除B项;巨鹿之战发生在秦末,与题干这些典故无关,排除C项;官渡之战发生在东汉末年,与题干这些典故无关,排除D项。 故选A项。

19.D

【详解】据题干“去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!”和所学知识可知,北魏孝文帝于494年力排众议迁都洛阳,然后进一步推行汉化措施,进行改革:用汉语、穿汉服、改汉姓、与汉人贵族联姻等。北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力,巩固了北魏的统治。因此,材料评述的是北魏孝文帝,D项正确;汉高祖、汉文帝、晋武帝都是汉族政权的皇帝,而“去夷即华”强调的是少数民族政权,排除ABC项。故选D项。

20.A

【详解】根据题干“北魏贾思勰总结了北方农业生产的经验,强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。”结合所学知识可知,北魏时期贾思勰的《齐民要术》,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。还提出了多种经营和商品生产等宝贵的思想,A项正确;《农政全书》是明代徐光启创作的农书,排除B项;《本草纲目》是李时珍的医学著作,排除C项;《天工开物》是明代科学家宋应星的著作,排除D项。故选A项。

21.(1)制度:禅让制 ;标准:贤德之人

(2)制度:分封制;作用:有利于稳定当时的政治秩序,扩大统治范围,保证了周天子对地方的控制。

(3)制度:专制主义中央集权制;地方制度:郡县制

(4)思想措施:罢黜百家,独尊儒术;经济措施:盐铁官营

【详解】(1)制度:根据材料中“大道之行也,天下为公,选贤与能”结合所学可知,这一民主制度是禅让制 ;选拔部落首领的标准是选贤德之人。

(2)制度:根据材料中“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”结合所学可知,材料二反映的是西周的分封制;该制度在当时有利于稳定当时的政治秩序,扩大统治范围,保证了周天子对地方的控制。

(3)制度:根据材料中“中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。”结合所学可知,由秦始皇首创的“政权归皇帝一人掌握”的制度是专制主义中央集权制,地方上实行的制度是郡县制。

思想措施:根据材料中“秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……”结合所学可知,汉武帝采取了“罢黜百家,独尊儒术”,“规范、整齐全国上下的思想”;在经济方面,“为了有效地维系大一统”汉武帝在经营权方面采取了盐铁官营的措施。

22.(1)因素:铁制农具和牛耕的出现。

(2)名称:五铢钱;意义:制止了伪钱的泛滥沉重打击了豪强地主和富商大贾;增加了财政收入(或使国家财政状况有了很大的改善);加强了中央集权;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)条件:北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;南迁人口带来先进的生产技术;南方自然环境优越;江南地区社会安定;统治者重视经济发展。

(4)认识:促进科学技术的不断创新,提高劳动生产率;采取正确的经济政策。

【详解】(1)因素:由题干“铁器的使用便大规模开垦荒地成为可能”“牛耕渐趋普遍起来”可知,春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要因素是铁制农具和牛耕的出现。

(2)名称:根据材料“西汉中央收回铸币权,统一由‘上林三官’铸造货币,并将铜材置于中央统一管制之下”结合所学知识可知,汉武帝将铸币大权收归中央。中央政府成立专门的铸币机构,面文“五铢”二字的钱最初铸于汉武帝元狩五年,重如其文,被称为五铢钱,因此材料所述货币为五铢钱;历史意义:根据材料“西汉中央收回铸币权,统一由‘上林三官’铸造货币,并将铜材置于中央统一管制之下”“从根本上制止了伪钱的泛滥,取得对豪强地主、富商大贾私铸钱的斗争胜利”可知,中央收归铸币权,制止了伪钱的泛滥,沉重打击了豪强地主和富商大贾;根据材料“中央政府控制了铸币权,从一个侧面稳定了财政,从而加强了中央集权”可知,西汉王朝将铸币权收归为中央,这有利于加强中央对经济的管控,加强了中央集权,同时增加了国家财政收入,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)历史条件:根据材料“北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力”可得出北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;根据材料“也带来了比较进步的生产工具和生产技术”可得出南迁人口带来先进的生产技术;根据材料“南方河渠交错,水利灌溉自然比较便”可得出南方自然环境优越;结合所学知识可知,相比北方的战乱,南方地区社会安定,统治阶级也重视,促进了东晋南朝时期江南农业的发展。

(4)认识:根据材料结合所学知识可知,春秋战国时期,随着铁器牛耕的出现和使用,社会经济迅速发展,说明科学技术的发展,有利于提高劳动生产率;中国古代历朝历代王朝重视对南方经济的开发与发展,说明采取正确的经济政策有利于促进社会经济的发展。

23.(1)历史事件:张骞通西域。作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。设置:西域都护。

(2)事件:孝文帝改革。作用:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)作用:促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:应该建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。(言之有理即可)

【详解】(1)历史事件:根据材料一图片“张骞拜别汉武帝出塞图”结合所学可知,材料一反映的历史事件是张骞通西域。作用:结合所学可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。设置:结合所学可知,公元前60年,汉代设置西域都护,管辖西域各民族。

(2)事件:根据材料二“在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元……”结合所学可知,材料二反映的是孝文帝改革。作用:结合所学可知,孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)作用:根据材料三“民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。”可知,民族交往交流促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:结合所学可知,当今我们应该建立平等、团结、互助、和谐的民族关系。(言之有理即可)

24.(1)局面:百家争鸣。意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)政治主张:以德治国。核心:仁

(3)他:司马迁。巨著:《史记》。

(4)建议:对待传统文化我们应该取其精华,去其糟粕。

【详解】(1)局面:根据材料一“春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异”可知是春秋战国时期思想领域出现了百家争鸣。

意义:根据所学知识可知,百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)政治主张:根据材料二“ 他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義””可知孔子的政治主张是以德治国。

核心:根据材料二“ 他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義””可知体现了孔子的思想核心是仁。

(3)他:根据题干“他是西汉著名史学家,开创了纪传体通史的编纂体例,他接任父亲继任太史令,有“中国史学之父”之称”可知是西汉时期的司马迁。

巨著:根据所学知识可知,司马迁所写的史学巨著为《史记》。

(4)建议:根据材料四“深入挖掘中华优秀传统文化蘊含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”可知我们学习传统文化应该坚持取其精华,去其糟粕。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

答题注意事项

1.本试卷分为历史部分和道德与法治部分,共10页,滴分120分(历史70分,道德与法治50分)。考试时间120分钟。

2.答案全部写在答题卡上,写在本试卷上无效。

3.答题使用0.5mm黑色签字笔,在答题卡上对应题号的答题区域书写答案。注意不要答错位置,也不要超界。

一、单项选择题:本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题的四个选项中,只有一个选项最符合题意。请在答题卡上填涂你认为正确的选项。

1.他们群居在大约距今70万年前,能够直立行走,共同劳动,共同获取食物,会使用火烧烤食物、防潮、照明、驱兽,还会长时间保存火种。这里的“他们”最有可能是( )

A.元谋人 B.蓝田人 C.北京人 D.山顶洞人

2.袁隆平是我国著名的科学家,他培育成功的“籼型杂交水稻”被称为“东方魔稻”。追根溯源,在下列远古人类中,曾种植水稻的是( )

A.元谋人 B.北京人 C.半坡原始居民 D.河姆渡原始居民

3.《礼记·礼运》中写道:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦……是谓大同。今大道既隐,天下为家,各亲其亲,各子其子,货力为己,大人世及以为礼……是谓小康。”其中“天下为家”反映的制度是什么( )

A.禅让制 B.世袭制 C.行省制 D.郡县制

4.制作年代标尺是历史学习的有效方法之一,它能将复杂的历史较直观形象地展示出来。下面是一位同学在复习中国古代某一历史时期政权更迭时制作的年代标尺,其中②处应该是( )

A.夏朝建立 B.商汤灭夏 C.武王伐纣 D.国人暴动

5.我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了( )

A.青铜器适用范围广泛 B.青铜器主要用于食器

C.青铜器成为权力的象征 D.青铜工艺水平高超

6.文字的诞生是人类进入文明社会的重要标志,是精神文明的重大成果。我国早在商朝时期便有了体系较为完整的文字。商朝“体系较为完整的文字”是指( )

A.甲骨文 B.小篆 C.隶书 D.草书

7.在我国古代,人们常以“牛”“耕”作为名、字,如孔子的弟子司马耕,字子牛;晋国有位大力士姓牛,字子耕。这反映了牛耕技术在当时备受人们推崇。牛耕的使用开始于( )

A.商周时期 B.春秋战国时期 C.秦汉时期 D.南北朝时期

8.《商君书》记载,能得(敌军)甲首(甲士之首级)一者,赏爵一级,益(增加)田一顷,益宅九亩。该措施对秦国的影响是( )

A.提高生产的积极性 B.提高军队的战斗力

C.加强对人民的管理 D.强化对地方的控制

9.“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”,材料中“天府”(成都平原)这一美誉得益于( )

A.大禹治理水患 B.铁犁牛耕广泛使用

C.李冰建都江堰 D.秦国逐步统一天下

10.战国时期出现“百家争鸣”局面的根本原因是( )

A.频繁的争霸战争 B.学术繁荣和思想活跃

C.生产力发展,社会大变革 D.新兴地主阶级的产生

11.学会归纳历史发展的阶段特征是学习历史的重要方法之一。以下对秦汉时期阶段特征的归纳描述,正确的是( )

A.国家的产生和社会变革 B.政权分立与民族融合

C.统一多民族国家的建立与巩固 D.繁荣与开放的社会

12.汉武帝采用主父偃“令诸侯以私恩自裂地,分其子弟”和董仲舒“罢黜百家,独尊儒术”的建议并付诸实施。汉武帝的目的是

A.巩固大一统 B.繁荣思想文化 C.扩大地方权力 D.发展小农经济

13.随着张骞出使西域,丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方。材料反映了丝绸之路的开通( )

A.促进了物种交流 B.实现了贸易互惠

C.加速了民族交融 D.改变了经济结构

14.造纸术是中国古代四大发明之一,它与指南针,火药,印刷术一起,给中国古代文化的繁荣提供了物质技术的基础。造纸术的发明最早可以追溯到( )

A.秦朝 B.西汉时期 C.东汉时期 D.魏晋时期

15.对当时整个局势有关键性的影响,为三国鼎立局面的形成奠定基础的战役是

A.官渡之战

B.赤壁之战

C.长平之战

D.淝水之战

16.在历史学习过程中,某学生绘制了如下政权更迭图,图中“ ”处的朝代是( )

A.秦朝 B.西晋 C.隋朝 D.元朝

17.《晋书·食货志》记载东晋后期的南方:“天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。”出现这一现象的最主要原因是( )

A.国家实现统一 B.南方条件优越 C.对外交往发达 D.北方人民南迁

18.与“凤声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”这些典故相关的战役是( )

A.淝水之战 B.赤壁之战 C.巨鹿之战 D.官渡之战

19.“去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!”这段文字评述的是( )

A.汉高祖 B.汉文帝 C.晋武帝 D.北魏孝文帝

20.北魏贾思勰总结了北方农业生产的经验,强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。下列能反映这一思想的作品是( )

A.《齐民要术》 B.《农政全书》 C.《本草纲目》 D.《天工开物》

二、非选择题:共4题,第21题8分,第22题8分,第23题7分,第24题7分,共30分。请把答案写在答题卡对应位置上。

21.中国古代的政治制度不断演变,不断创新,极大地推动了中华文明的发展。阅读下列材料,回答问题

材料一 大道之行也,天下为公,选贤与能。

——《礼记·礼运》

材料二 为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。

材料三 中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。

——《中国文明史十五讲》

材料四 秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……

——摘自《“大一统”之梦》

(1)根据所学知识回答,材料一中“天下为公,选贤与能”是指我国史前时期的哪一种民主制度?该制度选拔部落首领的标准是什么?

(2)材料二反映了西周的什么制度?该制度在当时起到了什么作用?

(3)根据材料三并结合所学知识回答,由秦始皇首创的“政权归皇帝一人掌握”的制度是什么?为加强对地方的控制,秦朝在全国推行了什么制度?

(4)根据材料四及所学知识,为巩固统治,汉武帝采取了什么措施“规范、整齐全国上下的思想”?在经济方面,“为了有效地维系大一统”,汉武帝在经营权方面采取了什么措施?

22.经济的发展是一个国家的命脉。因此,发展经济是每个国家的重要举措。阅读下列材料,回答问题。

材料一 春秋时期掌握了冶炼生铁的先进技米。铁器的使用便大规模开垦荒地成为可能……牛耕渐趋普遍起来,牛耕技术的发展,只有与铁器的使用相配合,方可发挥出它的功能。

材料二

元鼎四年(公元前113年),西汉中央收回铸币权,统一由“上林三官”铸造货币(见图),并将铜材置于中央统一管制之下,这就使货币的伪铸失去了原料,从根本上制止了伪钱的泛滥,取得对豪强地主、富商大贾私铸钱的斗争胜利。中央政府控制了铸币权,从一个侧面稳定了财政,从而加强了中央集权。 ——摘编自《秦汉史》

材料三 东晋南朝时期,南方的农业生产有了很大的提高。北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力,也带来了比较进步的生产工具和生产技术……南方河渠交错,水利灌溉自然比较方便。

——摘编自翦伯赞《中国史纲要》

(1)根据材料一、请指出春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要因素是什么?

(2)材料二图中是西汉中央统一铸造的货币,指出其名称。根据材料二文字并结合所学知识,简述“中央收回铸币权”的历史意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括东晋南朝时期江南农业发展的历史条件。

(4)综合上述材料并结合所学知识,就如何促进我国经济发展谈谈你的认识。

23.自古以来,我国各民族之间就保持着密切联系,民族交往交流交融是我国民族关系发展的主流。阅读下列材料,回答问题。

材料一 张骞拜别汉武帝出塞图

材料二 在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元……

——摘自《中国历史》(七年级上册)

材料三 民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。

——《民族交往交流交融促进中华民族复兴》

(1)材料一反映的历史事件是什么?该历史事件在推动民族关系的发展上起到了什么作用?此后西汉政府设置了什么官职管理西域各族?

(2)材料二反映的是什么历史事件?结合所学知识,说一说该事件有什么重要历史作用?

(3)根据材料三、指出民族交往交流对促进中华民族复兴的作用。你认为当今我们应该建立怎样的民族关系。

24.中华传统文化是中华民族智慧的结晶,内涵丰富,源远流长。阅读材料,回答问题。

材料一 春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异。

——摘编自曲士培《中国大学教育史》

材料二 伏尔泰对孔子的思想极为推崇,“孔子”成为他敢于反抗专制的“守护神”,他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義”。

材料三

信息卡他是西汉著名史学家,开创了纪传体通史的编纂体例,他接任父亲继任太史令,有“中国史学之父”之称。

材料四 深入挖掘中华优秀传统文化蘊含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。

——习近平

(1)根据材料一、指出春秋战国时期思想领域出现了什么局面;结合所学知识,该局面出现的意义?

(2)根据材料二、说出孔子的政治主张是什么?体现了孔子思想的核心是什么?

(3)材料三信息卡中的“他”指的是何人?信息卡中的“他”撰写的史学巨著是什么?

(4)根据材料四、为推动中华传统文化发展,請你提出自己的合理化建议。

试卷第6页,共6页

1.C

【详解】由材料“大约距今70万年前,能够直立行走,共同劳动、共同获取食物,会使用火烧烤食物、防潮、照明、驱兽,还会长时间保存火种”可知,这是对北京人的描述。北京人生活在距今约70万--20万年北京西南周口店龙骨山上他们过着群居生活,已经学会用火,还会长时间保存火种,他们用火烧烤食物、防寒、照明、驱兽,从而改善了生产条件,C项正确;元谋人距今约170万年,蓝田人距今约115万--70万年,山顶洞人距今约3万年,均与题目中的时间不符,排除ABD项。故选C项。

2.D

【详解】结合所学知识可知,河姆渡聚落位于浙江余姚河姆渡村,距今约7000年,是长江流域原始聚落的代表。河姆渡居民主要种植水稻,还饲养猪、狗、水牛等家畜。因此只有选项D符合题意,故选D。

3.B

【详解】根据题干“今大道既隐,天下为家”可知,材料大意是如今大道已经消失不见,天下成为私家的。结合所学知识可知,约公元前2070年禹建立夏王朝,这是中国历史上第一个王朝。禹死后,启继承了父位,成为夏朝的第二代国王。从此,世袭制代替了禅让制,“公天下”变成了“家天下”。因此,“天下为家”所指的制度是世袭制,B项正确;尧、舜、禹“禅让”的传说正是指的“天下为公,选贤与能”,与题干“天下为家”不符,排除A项;行省制是元朝的地方行政制度,排除C项;郡县制是秦朝的地方行政制度,排除D项。故选B项。

4.B

【详解】结合所学知识可知,约公元前1600年,汤建立商朝,都城亳,B项正确;约公元前2070年夏朝建立,排除A项;约公元前1046年武王伐纣,排除C项;公元前770年,周平王东迁洛邑,东周建立,约公元前841年国人暴动,排除D项。故选B项。

5.C

【详解】结合所学知识,在原始社会末期,我国已出现青铜器。商朝以后,青铜器的数量增多,种类逐渐丰富,主要用于饮食、祭祀和军事等方面,功能也由食器等发展到礼器,成为王公贵族象征身份地位乃至国家权力的代表性器物,礼器的类型和数量反映了权力的大小和严格的等级界限。我国古代有“天子九鼎八簋,诸侯七鼎六簋,卿大天五鼎四簋”的说法,这体现了青铜器的类型和数量成为权力和等级的象征,C项正确;材料体现不出适用范围广泛,排除A项;材料没有提到青铜器的用途,排除B项;材料没有提到工艺水平,排除D项。故选C项。

6.A

【详解】结合所学知识可知,商朝甲骨文的出现标志着我国汉字形成较为完整的体系,A项正确;小篆是秦朝的官方字体,排除;隶书是汉朝时期推行的字体,C项排除;草书大约形成于汉朝,D项排除。故选A。

7.B

【详解】根据材料信息“孔子的弟子司马耕,字子牛;晋国有位大力士姓牛,字子耕”结合所学知识可知,春秋后期,铁制农具和牛耕出现,促进了农业上的深耕细作,并为开发山林、扩大耕地创造了条件;战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,B项正确;商周时期,农耕尚未出现,排除A项;战国时期,铁制工具和牛耕的使用进一步推广,排除C项;春秋后期,铁制农具和牛耕出现,排除D项。故选B项。

8.B

【详解】根据“能得(故车)甲自(甲士之首级)一者,赏爵一级,益(增加)田一顷,益宅九亩”可知,该措施是军功爵制,这一措施激励了秦国人踊跃参军,奋勇作战,提高军队的战斗力,B项正确;题干只能体现出秦国的军功爵制,与提高生产的积极性、加强对人民的管理和强化对地方的控制都无关,排除ACD项。故选B项。

9.C

【详解】根据题干材料“东流不尽秦时水,润泽天府两千年”可知,材料中所描述的水利工程是都江堰。都江堰的战国时期秦国李冰在岷江修建的水利工程,起到防洪灌溉水运的作用,使得成都平原成为沃野,被称为“天府之国”,C项正确;大禹治理水患发生在传说时代,与秦无关,排除A项;战国时期铁犁牛耕广泛使用,与题干无关,排除B项;秦国逐步统一天下,建立秦朝,题干没有涉及,排除D项。故选C项。

10.C

【详解】根据所学知识可知,随着铁农具和牛耕的使用和推广,生产力水平不断提高,经济得到快速发展,促使社会发生大变革,旧的社会制度进一步瓦解,新的社会制度逐步确立,许多社会问题亟待解决,各学派纷纷著书立说,发表意见,并相互辩论,形成百家争鸣的局面。由此可知, 百家争鸣局面出现的根本原因是生产力发展,社会大变革,C项正确;频繁的争霸战争、新兴地主阶级的产生,是推动百家争鸣局面出现的重要原因,但并不是根本原因,排除AD项;学术繁荣和思想活跃是百家争鸣的表现,而不是百家争鸣局面出现的根本原因,排除B项。故选C项。

11.C

【详解】根据所学知识,秦朝是我国第一个统一的多民族的中央集权的国家,汉朝继续巩固和发展了统一的多民族国家。因此秦汉时期阶段特征是统一多民族国家建立与巩固,C项正确;国家的产生和社会变革是夏商周时期的阶段特征,排除A项;政权分立与民族融合是三国两晋南北朝时期的阶段特征,排除B项;繁荣与开放的社会是隋唐时期相的阶段特征,排除D项。故选C项。

12.A

【详解】结合所学知识分析,汉武帝颁布“推恩令”,削弱诸侯国实力,加强了中央集权;实行“罢黜百家,独尊儒术”,把儒家学说立为封建社会的正统思想,加强思想控制,进一步加强了专制主义中央集权,从而巩固了多民族国家的大一统,A项正确;繁荣思想文化与“推恩令”不符,排除B项;“推恩令”削弱了地方权力,排除C项;“罢黜百家,独尊儒术”,与小农经济没有直接关系,排除D项。故选A项。

13.A

【详解】根据“丝绸之路的开通、西方的动植物品种,源源不断地通过丝绸之路传入中国:而中国的桃、大黄、茶树、桑蚕、方竹等也随之传向西方”可知,材料反映丝绸之路的开通促进了物种交流,A项正确;材料没有体现实现了贸易互惠,排除B项;材料反映的是中外交流,排除C项;丝绸之路的开辟没有改变了经济结构,排除D项。故选A项。

14.B

【详解】西汉早期,我国出现了世界上最早的纸。因此造纸术的发明最早是在西汉,B项正确;西汉早期,我国出现了世界上最早的纸,秦朝在西汉建立之前已经灭亡,排除A项;东汉的蔡伦改进了造纸术,发明造纸术是在西汉,排除C项;魏晋时期并不是最早发明造纸术的时期,排除D项。故选B项。

15.B

【详解】根据所学可知:208年,发生了赤壁之战,曹操失败,孙刘联军胜利,这场战役为三国鼎立局面的形成奠定了基础,故B符合题意。官渡之战奠定了曹操统一北方的基础;长平之战是战国秦赵之战;淝水之战是前秦和东晋之间的战争,故ACD均不符合题意。故选B。

16.B

【详解】结合所学可知,三国中国力最弱的蜀汉最先被魏国灭亡,266年,司马懿的孙子司马炎篡夺皇位取代魏国建立了晋朝,定都在洛阳,史称“西晋”。280年西晋灭掉吴国,结束了分裂的局面,统一全国。空格处应该填的朝代名称是西晋,B项正确;秦朝结束的是春秋战国以来的分裂局面,排除A项;隋朝结束的是南北朝的分裂局面,排除C项;元朝灭南宋,结束了我国历史上较长时期的分裂割据局面,排除D项。故选B项。

17.D

【详解】据题干“东晋后期的南方:‘天下无事,时和年丰,百姓乐业,谷帛殷阜,几乎家给人足矣。’”结合所学可知,题干材料反映的是江南地区的开发。东晋后期,南方社会经济发展的原因是江南地区战乱较少社会安定,北方人口南迁带来先进的技术和工具、南下移民与江南民众的共同努力等。其中最主要的原因是北方人民南迁,D项正确; 东晋时期,国家并未实现统一,排除A项;南方条件优越是江南地区开发的原因,但不是主要原因,排除B项;宋元时期,对外交往发达,排除C项。故选D项。

18.A

【详解】383年,前秦王苻坚征集了八十多万兵力,打算一举灭亡东晋。但由于骄傲自大,指挥失误再加上秦军中汉族和其他少数民族的斗士不愿为前秦卖命导致前秦大军被东晋军队8万人在淝水之战中打败。淝水之战后,前秦统治瓦解,北方再度陷入混战状态。“风声鹤唳”“草木皆兵”“投鞭断流”“东山再起”等典故都出自这次战役, A 项正确;赤壁之战发生在东汉末年,与题干这些典故无关,排除B项;巨鹿之战发生在秦末,与题干这些典故无关,排除C项;官渡之战发生在东汉末年,与题干这些典故无关,排除D项。 故选A项。

19.D

【详解】据题干“去夷即华,易姓建都,遂定天下之乱,然后修礼乐,兴制度而文之。考其渐积之基,其道德虽不及于三代,而其为功,何异王者之兴!”和所学知识可知,北魏孝文帝于494年力排众议迁都洛阳,然后进一步推行汉化措施,进行改革:用汉语、穿汉服、改汉姓、与汉人贵族联姻等。北魏孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力,巩固了北魏的统治。因此,材料评述的是北魏孝文帝,D项正确;汉高祖、汉文帝、晋武帝都是汉族政权的皇帝,而“去夷即华”强调的是少数民族政权,排除ABC项。故选D项。

20.A

【详解】根据题干“北魏贾思勰总结了北方农业生产的经验,强调要掌握农作物的生长规律,依据天时地利的具体特点,合理使用人力,谋求事半功倍。”结合所学知识可知,北魏时期贾思勰的《齐民要术》,总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。还提出了多种经营和商品生产等宝贵的思想,A项正确;《农政全书》是明代徐光启创作的农书,排除B项;《本草纲目》是李时珍的医学著作,排除C项;《天工开物》是明代科学家宋应星的著作,排除D项。故选A项。

21.(1)制度:禅让制 ;标准:贤德之人

(2)制度:分封制;作用:有利于稳定当时的政治秩序,扩大统治范围,保证了周天子对地方的控制。

(3)制度:专制主义中央集权制;地方制度:郡县制

(4)思想措施:罢黜百家,独尊儒术;经济措施:盐铁官营

【详解】(1)制度:根据材料中“大道之行也,天下为公,选贤与能”结合所学可知,这一民主制度是禅让制 ;选拔部落首领的标准是选贤德之人。

(2)制度:根据材料中“为稳定周初的政治形势,巩固疆土,周王根据血缘关系远近和功劳大小,将宗亲和功臣等分封到各地,授予他们管理土地和人民的权力,建立诸侯国,以保证周王朝对地方的控制,同时稳定政局,扩大统治范围。”结合所学可知,材料二反映的是西周的分封制;该制度在当时有利于稳定当时的政治秩序,扩大统治范围,保证了周天子对地方的控制。

(3)制度:根据材料中“中国几千年来一直采用君主制,政权归皇帝一人掌握。皇帝具有至高无上的权力,表现为高度的中央集权,这是占主导地位的制度。”结合所学可知,由秦始皇首创的“政权归皇帝一人掌握”的制度是专制主义中央集权制,地方上实行的制度是郡县制。

思想措施:根据材料中“秦汉时期的中央统治者,为了有效地维系“大一统”,都对统治思想进行了选择,用以规范、整齐全国上下的思想。……经济上,秦汉统治者也都采取了相应的措施……”结合所学可知,汉武帝采取了“罢黜百家,独尊儒术”,“规范、整齐全国上下的思想”;在经济方面,“为了有效地维系大一统”汉武帝在经营权方面采取了盐铁官营的措施。

22.(1)因素:铁制农具和牛耕的出现。

(2)名称:五铢钱;意义:制止了伪钱的泛滥沉重打击了豪强地主和富商大贾;增加了财政收入(或使国家财政状况有了很大的改善);加强了中央集权;为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)条件:北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;南迁人口带来先进的生产技术;南方自然环境优越;江南地区社会安定;统治者重视经济发展。

(4)认识:促进科学技术的不断创新,提高劳动生产率;采取正确的经济政策。

【详解】(1)因素:由题干“铁器的使用便大规模开垦荒地成为可能”“牛耕渐趋普遍起来”可知,春秋后期我国农业生产水平大为提高的主要因素是铁制农具和牛耕的出现。

(2)名称:根据材料“西汉中央收回铸币权,统一由‘上林三官’铸造货币,并将铜材置于中央统一管制之下”结合所学知识可知,汉武帝将铸币大权收归中央。中央政府成立专门的铸币机构,面文“五铢”二字的钱最初铸于汉武帝元狩五年,重如其文,被称为五铢钱,因此材料所述货币为五铢钱;历史意义:根据材料“西汉中央收回铸币权,统一由‘上林三官’铸造货币,并将铜材置于中央统一管制之下”“从根本上制止了伪钱的泛滥,取得对豪强地主、富商大贾私铸钱的斗争胜利”可知,中央收归铸币权,制止了伪钱的泛滥,沉重打击了豪强地主和富商大贾;根据材料“中央政府控制了铸币权,从一个侧面稳定了财政,从而加强了中央集权”可知,西汉王朝将铸币权收归为中央,这有利于加强中央对经济的管控,加强了中央集权,同时增加了国家财政收入,为汉武帝许多政策的推行奠定了经济基础。

(3)历史条件:根据材料“北方农民不断渡江南来,补充了南方不足的劳动力”可得出北方大量人口南迁,带来了充足的劳动力;根据材料“也带来了比较进步的生产工具和生产技术”可得出南迁人口带来先进的生产技术;根据材料“南方河渠交错,水利灌溉自然比较便”可得出南方自然环境优越;结合所学知识可知,相比北方的战乱,南方地区社会安定,统治阶级也重视,促进了东晋南朝时期江南农业的发展。

(4)认识:根据材料结合所学知识可知,春秋战国时期,随着铁器牛耕的出现和使用,社会经济迅速发展,说明科学技术的发展,有利于提高劳动生产率;中国古代历朝历代王朝重视对南方经济的开发与发展,说明采取正确的经济政策有利于促进社会经济的发展。

23.(1)历史事件:张骞通西域。作用:促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。设置:西域都护。

(2)事件:孝文帝改革。作用:促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)作用:促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:应该建立起平等、团结、互助、和谐的民族关系。(言之有理即可)

【详解】(1)历史事件:根据材料一图片“张骞拜别汉武帝出塞图”结合所学可知,材料一反映的历史事件是张骞通西域。作用:结合所学可知,张骞通西域促进了汉朝与西域各国的相互了解与往来。设置:结合所学可知,公元前60年,汉代设置西域都护,管辖西域各民族。

(2)事件:根据材料二“在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;官员及家属必须穿戴汉族服饰;将鲜卑族的姓氏改为汉族姓氏,把皇族由姓拓跋改为姓元……”结合所学可知,材料二反映的是孝文帝改革。作用:结合所学可知,孝文帝改革促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)作用:根据材料三“民族交往交流交融是促进民族团结、培养中华民族共同体意识的关键……在扩大各民族交往交流中促进民族交融,将推动各民族在各个方面融会贯通,共同为实现中华民族伟大复兴的中国梦努力奋斗。”可知,民族交往交流促进民族团结、培养中华民族共同意识,推动各民族在各个方面融会贯通,共同实现中华民族伟大复兴。民族关系:结合所学可知,当今我们应该建立平等、团结、互助、和谐的民族关系。(言之有理即可)

24.(1)局面:百家争鸣。意义:百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)政治主张:以德治国。核心:仁

(3)他:司马迁。巨著:《史记》。

(4)建议:对待传统文化我们应该取其精华,去其糟粕。

【详解】(1)局面:根据材料一“春秋战国时期,儒家、墨家、法家、纵横家等都开办私学,聚徒讲学,各家在讲学活动中创立了新的学派,在理论上自成体系,标新立异”可知是春秋战国时期思想领域出现了百家争鸣。

意义:根据所学知识可知,百家争鸣促进了思想和学术的繁荣,成为中国古代第一次思想文化发展的高峰,为中国古代文化的发展奠定了基础,对后世有十分重要而深远的影响。

(2)政治主张:根据材料二“ 他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義””可知孔子的政治主张是以德治国。

核心:根据材料二“ 他把孔子的思想概括为“德治主義”,坚定地主张治国应该实行“德治主義””可知体现了孔子的思想核心是仁。

(3)他:根据题干“他是西汉著名史学家,开创了纪传体通史的编纂体例,他接任父亲继任太史令,有“中国史学之父”之称”可知是西汉时期的司马迁。

巨著:根据所学知识可知,司马迁所写的史学巨著为《史记》。

(4)建议:根据材料四“深入挖掘中华优秀传统文化蘊含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”可知我们学习传统文化应该坚持取其精华,去其糟粕。

答案第6页,共7页

答案第7页,共7页

同课章节目录