八下语文第三单元测试卷(含答案)

图片预览

文档简介

第3单元试卷

第一部分(1—4题 20分)

1.阅读下面的语段,回答问题。(4分)

中华古诗文里尽是创作者的智慧和深情。“黄发chuí tiáo,并怡然自乐”,在陶渊明的“世外桃源”中,人们的生活安适、和乐;“凄神寒骨,悄怆幽邃”,柳宗元笔下的小石潭幽寂映忧凄;“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,表达了人们对美好爱情的向往;“所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央”,美好的事物可望而不可即,凄美中不减的是人们追寻梦想的热情;

“海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾”,一扫离别诗的悲戚之感,给人们以积极向上的力量;“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,虽然投赠问路,心怀忐忑,但盛唐恢宏páng bó的气势犹存。中华古诗文似一盏盏明灯,照亮着每一个为理想打拼的人。

(1)给加着重号的字注音。(2分)

悄怆( ) 溯洄( )

(2)根据拼音写汉字。(2分)

chuí tiáo( ) páng bó( )

2. 下列文学、文化常识表述有误的一项是( )(2分)

A.《桃花源记》的作者陶渊明,又名潜,字元亮,号五柳先生,唐代诗人。

B.《核舟记》是按照先整体后局部的空间顺序介绍事物的。

C.“记”是古代的一种文体,主要是记叙描写,并通过记事、记物、记人、写景来抒发作者的感情或见解。

D.“唐宋八大家”是唐代和宋代八位散文家的合称,分别是唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

3.古诗文名句默写。(10分)

诗文寄情。(1)“___________,___________,有良田、美池、桑竹之属”,这是陶潜对美好生活的向往之情;“关关雎鸠,在河之洲。(2) ___________,___________”,这是男子对美丽女子的无限爱慕之情;《子衿》中(3) “___________,___________”,这是刻骨铭心的思恋之情;《送杜少府之任蜀州》中(4)“___________,___________”,这是王勃以豁达、积极的心态对远行友人的劝慰之情;《望洞庭湖赠张丞相》中(5)“___________,___________”,这是孟浩然渴望得重用的求仕之情。

4. 近日,某中学开展“古诗苑漫步之走进唐诗宋词”活动,请你认真完成下面的活动项目。(4分)

【活动我主持】

(1)作为活动主持人,请你在比赛前紧扣活动主题说几句富有感染力的话,以营造活动氛围。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

【活动我参与】

(2)活动中清月同学负责搜集《中国诗词大会》的宣传海报,她找到了如下两幅,请你根据活动需要,说说更喜欢哪一幅,并阐述理由。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

第二部分(5—21题 40分)

一、阅读《关雎》,回答5—6题。(5分)

关 雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

5.下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.“关关雎鸠,在河之洲。”这两句诗以滩头水畔的一对一唱一和、相亲相爱的雎鸠鸟来起兴,引出女主人公的一片情思。

B.“参差荇菜,左右流之”点出了小伙子所恋的就是那位在河边采荇菜的有着美好姿态的姑娘。

C.诗歌采用了双声叠韵的联绵词,如“窈窕”“参差”“辗转”,以增加诗歌音韵的和谐美和描写人物的生动性。

D.这首诗写的是小伙子对心上人思念、追求的过程,以及“求之不得”的痛苦。

6.说说这首诗画横线句子的妙处。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

二、文言文阅读,回答7—11题。(13分)

【甲】明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(节选自《核舟记》)

【乙】古法,以牛革①为矢服②,卧则以为枕。取其中虚③,附④地枕之,数里内有人马声,则皆闻之。盖虚能纳⑤声也。

(选自《梦溪笔谈》)

【丙】今有客马日行三百里客去忘持衣日已三分之一主人乃觉。持衣追及与之而还。至家视日四分之三。问:主人马不休,日行几何?答曰:七百八十里。

(选自《九章算术》)

【注释】①革:去了毛的兽皮。②矢服:装箭的盛具。③虚:空。④附:附着。⑤纳:收进。

【参考译文】

【乙】古人的方法,用牛革制作箭袋,睡觉的时候,就用(它)来当枕头。这是因为革带是中空的,贴着地面枕它,几里之内的人马声都可以听到。这大概是中空的事物能够接纳声波的缘故。

【丙】现在有一个客人的马每天能行走三百里。客人离开(主人家),忘了带他的衣服,白天已经过了三分之一,主人才发觉(客人忘了带他的衣服)。(主人于是)带着客人的衣服追上客人给了他,然后回到家。到了家里,看了看,白天已经过了四分之三。问:主人的马不停(地跑),每天能跑多少里路?答案是七百八十里。

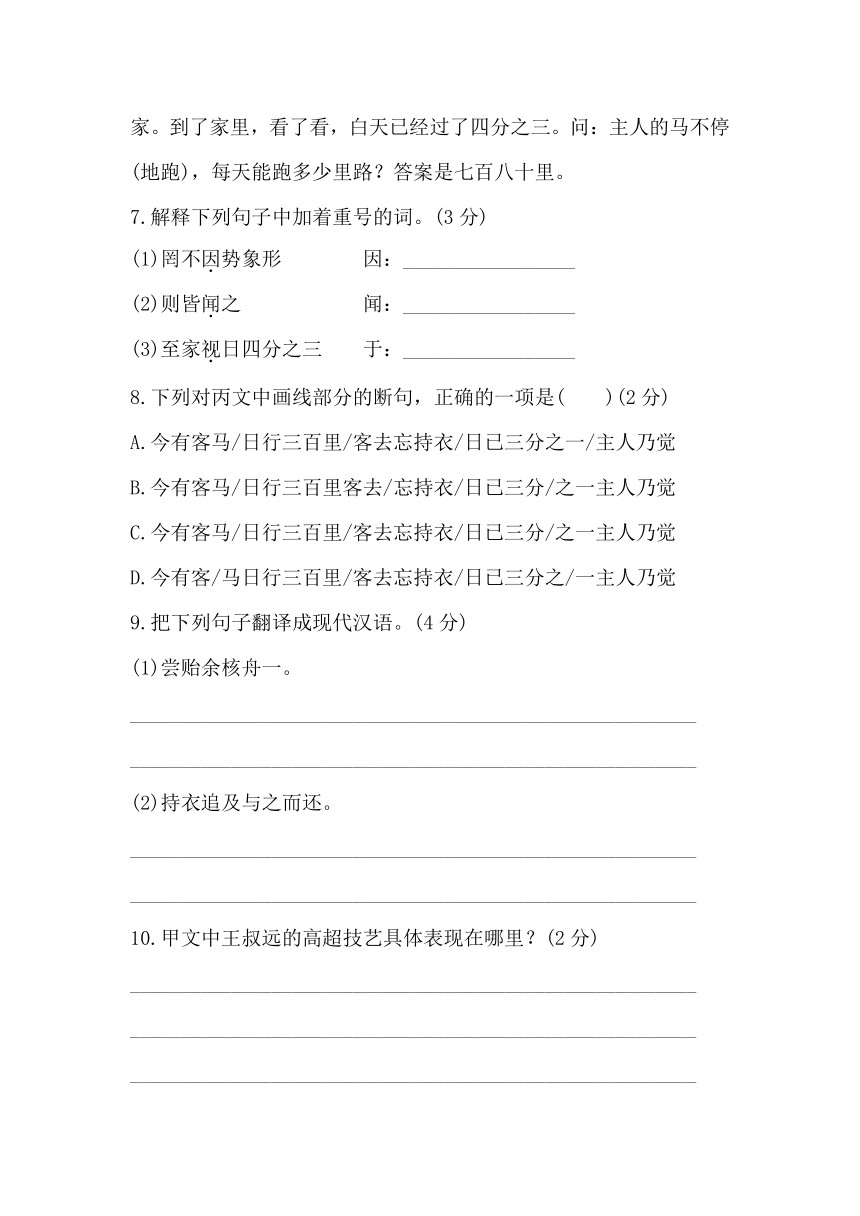

7.解释下列句子中加着重号的词。(3分)

(1)罔不因势象形 因:_________________

(2)则皆闻之 闻:_________________

(3)至家视日四分之三 于:_________________

8.下列对丙文中画线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分之一/主人乃觉

B.今有客马/日行三百里客去/忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

C.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

D.今有客/马日行三百里/客去忘持衣/日已三分之/一主人乃觉

9.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)尝贻余核舟一。

________________________________________________________

________________________________________________________

(2)持衣追及与之而还。

________________________________________________________

________________________________________________________

10.甲文中王叔远的高超技艺具体表现在哪里?(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

11.请为乙文拟一个恰当的题目。(2分)

________________________________________________________

三、阅读说明文,回答12—14题。(7分)

北京四合院

①四合院是北京的重要名片之一。它青砖灰瓦,玉阶丹楹,庭院方正,屋脊错落……承载着人们的情感、记忆,传递着历史和文化信息。

②北京的四合院有着悠久的历史,自元代正式立都、大规模规划建设都城时就已出现,历经明清两代的发展,基本形成如今的面貌。

③什么是四合院呢?在一个方正的区域内,由东、南、西、北房屋所围合的院落就叫四合院。按照四合院的规制,可分为一进院、二进院、三进院、四进院等,更高规制的还有五进院。简单地说,一进院是一个口字形,二进院是一个日字形,三进院是目字形,以此类推。标准的四合院为三进院落,主要由宅门、影壁、倒座房、垂花门、正房、东西厢房、耳房、抄手游廊、后罩房等组成。建造按等级,可以向纵深发展,增加几进院落,或横向发展,增加平行的跨院。无论是皇家宫苑、王府官邸,还是商贾宅院、平民杂院等,都是四合院的规制,整座城市又像是大大小小四合院的聚合。

④四合院大门位置的设计很讲究。大门都不开在正中,除了是受当时思想的影响,也是根据北京的地理环境设计的。大门开在东南角,是因为从东南方向吹来的是暖湿风;西北方向的墙高,是为了挡住凛冽的西北风,冬天太阳可照进室内,正房冬暖夏凉。

⑤四合院的布局遵从尊卑有序、长幼有序、内外有别的礼制传统,形成“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”的功能区分。四合院四面房屋各自独立,长辈住正房,晚辈住厢房,女眷住内院,中间的庭院是户外活动的场所,外院则是客厅、门房和客房。从前,女眷无故不会出内院,外人通常也不进内院,正是所谓的“大门不出,二门不迈”。在大门进口或正房的对面通常还会设有一面影壁,这也使得外来人无法看清院内情况。四合院这种较为封闭式的住宅,有很强的私密性,人们各居其室,起居方便,也符合中国人含蓄的心理和伦理传统。

⑥四合院的宅门、雕饰等细节考究,显示着主人的社会身份和经济地位。《大清会典》中对府第房屋规制有着严格规定,如亲王府门“正门广五间,启门三,缭以崇垣,基高三尺”。而富人商贾所建的蛮子门、如意门,灰墙黛瓦,上面的装饰只要不僭越,则是丰俭由人,或精雕细琢,或简单质朴。如:四合院门板上意蕴隽永的楹联,造型各异的门墩,以及在门楣装饰吉祥花木、福禄寿喜、瑞兽等砖雕。这些吉祥图案具有象征意义,细微之处体现着民俗民风,直观地传达着人们向往、追求美好生活的精神理念。

⑦四合院四面房屋各自独立,由转角处的游廊连接,从空中看就像一个盒子,在这天圆地方的“盒子”中一家四世同堂,互不干扰,生活其乐融融。庭院中植树栽花,饲鸟养鱼,叠石造景,充满生活气息。老舍在《正红旗下》中就曾这样描述四合院:“在夏天,我们的院里确比屋里体面,两棵枣树不管结枣与否,反正有些绿叶。顺着墙根自生自长的几棵草茉莉,今年特别茂盛……总起来说,我们院中颇不乏生趣。”可见,四合院是北京人最为理想的居住环境。

⑧四合院见证过世事变迁,交织着显赫门庭的庄重威严与市井尘寰的烟火气息,潜隐着丰厚的文化内涵,是北京的物质文化和精神文化的载体。

(选自倪翀《胡同与四合院——北京城的文化印记》,有删改)

12.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )(2分)

A.四合院是北京的重要名片之一,潜隐着丰厚的文化内涵,是北京的物质文化和精神文化的载体。

B.四合院大门开在东南角,西北方向的墙高,这是根据北京的地理环境设计的。

C.第⑦段把四合院比作一个盒子,运用打比方的说明方法,形象地说明了四合院四面房屋彼此独立,一家人在此居住,互不干扰,其乐融融。

D.文章引用老舍作品中对四合院的描述,说明了四合院宜居,是北京人最理想的居住环境。

13.阅读第②—⑦段,根据北京四合院的特点补全内容。(3分)

北京四合院具有_______________、规制多样、大门位置讲究、 _________________、_______________、环境宜居的特点。

4.请你结合文章内容和对下列两幅图案的理解,说说哪一幅适合做四合院门楣砖雕上的图案。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

四、阅读记叙文,回答15—18题。(8分)

窗 子 开 花

李 皓

①只有在寒冷的冬天,窗子才会开出“美轮美奂”的花。如今,冬季不再那么寒冷,窗玻璃也不断升级换代,还有了双层玻璃,窗上难得见到水蒸气凝结成的冰花了。

②小时候,我家是两扇木板门,门是关不严的,四边透风。为了避免夜里冻脑袋,大人不得不让孩子戴着棉帽睡觉。一觉醒来,窗上已布满冰花。冰花阻隔了光线,屋内是昏暗的,而外面已是亮堂堂的清晨。倘若不是母亲早早起来生火做饭,孩子们依然在梦中。院门外有人在呼喊,是邻居来借农具。我爬到窗前,哈出嘴里的热气,在冰花中间哈出一个圆圆的“小洞”——它似洞而非洞,只是玻璃上的冰凌化掉了,现出透明的玻璃。我远远看清了院门外的人,对灶间的母亲大喊:“妈,是俺二大爷家三叔,你快去开门吧……”

③三叔的造访,毁了我心爱的一片“森林”。窗上的冰花多种多样,但我见到的多是有序排列的阔叶林。大自然的鬼斧神工,实在是令人叹为观止。年少的我,一直觉得身边有一个看不见的画家,或许就是神笔马良,他是神一样的存在,不动声色,无影无形。冬夜夜深人静,我们蒙头大睡之时,“马良”走东家串西家,挥舞着他的神笔,一夜之间,画满了所有的窗玻璃。一片叶子挨着一片叶子,叶子脉络清晰,叶子和叶子基本是相同的,简直就是复制的。这些叶子挤满一个又一个窗口,然后在窗框处断开。窗子像田畴,田里挤满了禾苗,窗框就是横平竖直的田埂。刹那间,我的眼前仿佛出现了一幅郁郁葱葱的图画,在冬天四野凋敝的日子里,“马良”把希望画到了每户农家的窗上。

④小伙伴们在一起时,大家的心思已经不在冰花的样式上了,更热衷于伸出舌头去舔。舌尖在玻璃上停顿的时间稍微一长,就会被冰花“粘”住了,便慌忙使劲儿往下拽,结果舌尖被粘掉小一块皮,疼得直掉眼泪。不禁想,在这叶子与叶子之间,在这茂密的丛林里,大概是藏着什么神秘的小兽,在守株待兔地等着我们这些小孩子上钩呢。

⑤太阳越升越高,阳光直射到窗玻璃上,森林模糊了,树叶变成了水,顺着窗框流下来。这些冬天的花朵,就这么谢落了。但我并不伤感,因为今晚等我进入梦乡,“马良”还会留下窗花,且极有可能变换花样,细小的树叶变成大写意的白菜叶,或许是一片白雪皑皑的村庄。

⑥后来,我爱上了画画。在缺少美术老师的东北乡下,这窗上的冰花,或许是我最初的启蒙老师,他在无意中教会了我许多许多。我画得比谁都快,比谁都好,老师还把我的画推荐到县里展览。我把画贴在我家糊满报纸的墙上,逢邻居来闲坐,母亲便不失时机地炫耀儿子的作品,邻居频频点头,啧啧称赞。

⑦因为那些冰花,冬天的窗子变得无比美丽,我的童年也有了斑斓的色彩。如今,窗上的冰花渐行渐远,阳光总是肆无忌惮地穿过玻璃,照出屋内的窗明几净、暖意融融,丰衣足食的日子一览无余。然而,我仍时常想起那开着花的窗子,那是我记忆中最美的画框。

(选文有删改)

15.选文第②—④段围绕“窗上的冰花”主要写了三件事,请将下列空白处补充完整。(2分)

______________——赏冰花——______________

16.阅读时需要认真品味那些富有表现力的词句。请你从修辞的角度赏析第③段中画线句的表达效果。(2分)

窗子像田畴,田里挤满了禾苗,窗框就是横平竖直的田埂。

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

17.阅读全文后,在班级阅读分享会上,大家认为第⑥段虽然提到了“窗上的冰花”,但没有具体描写窗子开花的景象,却又不能去掉,请你解释原因。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

18.阅读链接材料并结合选文内容,谈谈自己拥有过的类似的“斑斓的色彩”是什么,它带给你的启示或感悟又是什么。(2分)

【链接材料】莎莉文老师把我的一只手放在喷水口下,一股清凉的水在我手上流过。她在我的另一只手上拼写“water”——“水”,起先写得很慢,第二遍就写得快一些。我静静地站着,注意她手指的动作。突然间,我恍然大悟,有一种神奇的感觉在我脑中激荡,我一下子理解了语言文字的奥秘了,知道了“水”这个词就是指正在我手上流过的这种清凉而奇妙的东西。

——海伦 凯勒《再塑生命的人》

________________________________________________________

________________________________________________________

五、名著阅读。(7分)

《史记》《汉书》,可以说都是“正史”的源头。二则,这两部书都成了文学的古典;两书有许多相同处,虽然也有许多相异处。大概东汉、魏、晋到唐,喜欢《汉书》的多,唐以后喜欢《史记》的多,而明、清两代犹然。这是两书文体各有所胜的缘故。但历来班、马并称,《史》《汉》连举,它们叙事写人的技术,毕竟是大同的。《史记》共一百三十篇,列传占了全书的过半数;司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。

晋代张辅,独不好《汉书》。他说:“世人论司马迁、班固才的优劣,多以固为胜,但是司马迁叙三千年事,只五十万言,班固叙二百年事,却有八十万言。烦省相差如此之远,班固哪里赶得上司马迁呢!”

19.上面的文段选自名著《____________》,是_____________在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍____________的著作。(3分)

20.下列说法有误的一项是( )(2分)

A.司马迁因替李陵辩护而受宫刑,他发愤努力,忍辱著《史记》。他在《报任安书》里说他的书“欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。

B.《史记》是一部编年体通史,体例有五:本纪、世家、列传、书、表。鲁迅称赞其为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

C.晋代张辅认为《汉书》叙事太过于烦琐,比不上《史记》。

D.《史记》《汉书》都是经典的史书,是“正史”的源头,二者各有特色,《史记》“文直而事核”,《汉书》“文赡而事详”。

21.“司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。”结合我们学过的知识,谈谈你对此说法的理解。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

第三部分(22题 40分)

22.阅读下面的诗歌,按要求写作。(40分)

你那一刻的随意馈赠,宛如秋夜的流星,在我生命深处点燃了烈焰。

——泰戈尔《流萤集》

上面的小诗,揭示了馈赠的意义。请以《你的馈赠,点燃了我》为题,写一篇记叙文,不少于600字。________________________________________________________

________________________________________________________

参考答案

一、1.(1)qiǎo chuàng sù huí

(2)垂髫 磅礴

2.A

3.(1)土地平旷 屋舍俨然

(2) 窈窕淑女 君子好逑

(3)一日不见 如三月兮

(4)海内存知己 天涯若比邻

(5)欲济无舟楫 端居耻圣明

4.(1)示例:唐诗宋词,是我国文化宝库中的璀璨明珠。浩如烟海的诗词,或咏山川名胜,或颂边塞将士,或诉百姓疾苦,或抒人生感怀……读之往往令人浮想联翩,感慨万千,回味无穷。今天,让我们一起走进唐诗宋词的百花园,一起体会唐诗宋词的美好。

(2)示例一:我更喜欢图1。图1的上方是一轮圆月,下方是一片海洋;圆月中左边是一书卷(书轴),右边是月牙、祥云和“中国诗词大会”几个字,右上角是一方印章。这幅图体现了“海上生明月,天涯共此时”的意境。寓意中国诗词如海洋般浩瀚无边、神奇奥妙;中国诗词文化源远流长;共赏一轮明月,同吟中国诗词。较之图2更加富有韵味,更能体现诗词大会的深刻内涵。

示例二:我更喜欢图2。图2画面的中央是一位诗人,他的背后延伸出一书卷,构成“中”字,胸前顺势标示出“中国诗词大会”的字样。诗人望向前方的月牙,而月是中国诗词的典型意象,充满意境。画面的左下方是飞檐亭台,富有古典韵味。画面右下角是盛开的桃花,灼灼盛放,富有生机。远方是青山河流、游云和孔明灯。整幅画面极富古典韵味,且富有活力,给人以希望,寓意古典诗词的传承和新的发展。

5.A

6.运用了心理描写、动作描写,写出了男子求偶不得、难以入睡的情景,“悠哉悠哉”写其情意绵绵思念不绝,“辗转反侧”突出其内心状态的不平静,难以入眠。

7.(1)顺着,就着 (2)听到 (3)看

8.A

9.(1)(他)曾经赠送给我一个核舟。

(2)(主人)带着衣服追赶上客人给了他就返回。

10.示例一:能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

示例二:一方面表现在所刻之木小到只有径寸;另一方面表现在依据桃核的原来形态能雕刻出各具情态的事物。

11.矢服纳声(或:虚革纳声)

12.B

13.历史悠久 布局遵从礼制 细节考究

14.示例一:选择第一幅图,因为梅兰竹菊象征着君子的美好品质和高尚情操(正直、无畏、谦逊和文雅),选它作为门楣砖雕图案,能够直观地传达出主人对精神理念的追求。

示例二:选择第二幅图,因为牡丹花开象征富贵吉祥,选它作为门楣砖雕图案,能够直观地传达出主人对美好生活的向往。

15.哈(化)冰花 舔冰花

16.示例一:这句话运用了比喻的修辞手法,把窗子比作田畴,把窗框比作田埂,生动形象地描写了窗花的情态和美好的生活景象,表现了作者丰富的想象力和对生活的热爱。

示例二:这句话运用了拟人(比拟)的修辞手法,“挤满”一词把冰花当成人来写,生动形象地描写了窗花的情态和美好的生活景象,表现了作者丰富的想象力和对生活的热爱。

17.因为这一段写窗上的冰花是“我”最初的启蒙老师,让“我”爱上画画并小有成绩,突出了窗上的冰花对“我”的影响之大,使结构更完整,深化了文章的主旨。

18.示例:从养花中感受到生命的活力和自然的美好。

启示:要善于从自然中、生活中学习知识,培养自己的细心和爱心。

19.经典常谈 朱自清 传统经典文学作品

20.B

21.《周亚夫军细柳》一文,“持兵揖”的动作描写和“介胄之士不拜”的语言描写是对周亚夫的正面描写。另外还通过霸上军、棘门军与细柳军的对比,以及文帝的赞叹,从侧面突出周亚夫是一位刚正不阿、恪尽职守的真将军。

22.

你的馈赠,点燃了我

馈赠的意义大抵是如绵密的丝雨,悄无声息地滋润山林草野;也如起伏的海河,让游鱼似精灵摇曳、自由起舞……而偶然间听到的一组音乐于我而言同样是馈赠,这份馈赠就像深冬雪地里的火炬,将我的生命火焰点燃。

初上中学,我像一只迷途的羔羊,找不到方向,对各科课程都提不起兴趣,每天坐在教室里就像在遭受酷刑。看不见的迷茫,像是密密麻麻的蛛网,让我动弹不得;那些暴躁阴郁的思绪野蛮生长,遮蔽我眼前的光明。

睡前,我在手机中看到了名为“风景人间,踏歌远行”的歌单。我点开其中一首,灵动的箜篌音自耳机中流淌,赠予我心静的力量,治愈的力量在我的身体里流转。从此,每天晚上,我总伴着这些音乐入眠。

那时候的听歌设备不好,泛黄的耳机线,缺了一只耳套的耳机,音乐里总夹杂着轻微的电流声,但这丝毫不影响我听歌的热情。戴上耳机,音乐缓慢流出,音符似在耳蜗中蜿蜒激荡。当马头琴跳动、鼓点穿梭,欢快的音乐勾勒出辽阔的草原,似有夜风忽起,轻柔地拂去我的焦虑;当空灵的古琴和竹箫声起,编钟叮当,似有翩翩玉人正摇扇半倚凭栏低笑,使我敛起暴躁,窥镜自视;当沉重号角吹响,鼓点如雷,似有万千铁骑奔袭而来,家国情怀尽在山海之外,胸中少年意气顿起,使我想起“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香”的豪情壮志……每到夜深人静时,层层音浪如排山倒海般洗涤着我的灵魂。

日复一日,盘旋在我心中的乌云逐渐消散,一个火热的目标在我脑海中逐渐清晰——我要学习音乐!

感谢音乐,让我重新燃起生命深处的火焰,用热情与光亮驱散了黑夜中的迷茫与恐惧。

第一部分(1—4题 20分)

1.阅读下面的语段,回答问题。(4分)

中华古诗文里尽是创作者的智慧和深情。“黄发chuí tiáo,并怡然自乐”,在陶渊明的“世外桃源”中,人们的生活安适、和乐;“凄神寒骨,悄怆幽邃”,柳宗元笔下的小石潭幽寂映忧凄;“关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑”,表达了人们对美好爱情的向往;“所谓伊人,在水一方。溯洄从之,道阻且长。溯游从之,宛在水中央”,美好的事物可望而不可即,凄美中不减的是人们追寻梦想的热情;

“海内存知己,天涯若比邻。无为在歧路,儿女共沾巾”,一扫离别诗的悲戚之感,给人们以积极向上的力量;“气蒸云梦泽,波撼岳阳城”,虽然投赠问路,心怀忐忑,但盛唐恢宏páng bó的气势犹存。中华古诗文似一盏盏明灯,照亮着每一个为理想打拼的人。

(1)给加着重号的字注音。(2分)

悄怆( ) 溯洄( )

(2)根据拼音写汉字。(2分)

chuí tiáo( ) páng bó( )

2. 下列文学、文化常识表述有误的一项是( )(2分)

A.《桃花源记》的作者陶渊明,又名潜,字元亮,号五柳先生,唐代诗人。

B.《核舟记》是按照先整体后局部的空间顺序介绍事物的。

C.“记”是古代的一种文体,主要是记叙描写,并通过记事、记物、记人、写景来抒发作者的感情或见解。

D.“唐宋八大家”是唐代和宋代八位散文家的合称,分别是唐代的韩愈、柳宗元和宋代的欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙、王安石、曾巩。

3.古诗文名句默写。(10分)

诗文寄情。(1)“___________,___________,有良田、美池、桑竹之属”,这是陶潜对美好生活的向往之情;“关关雎鸠,在河之洲。(2) ___________,___________”,这是男子对美丽女子的无限爱慕之情;《子衿》中(3) “___________,___________”,这是刻骨铭心的思恋之情;《送杜少府之任蜀州》中(4)“___________,___________”,这是王勃以豁达、积极的心态对远行友人的劝慰之情;《望洞庭湖赠张丞相》中(5)“___________,___________”,这是孟浩然渴望得重用的求仕之情。

4. 近日,某中学开展“古诗苑漫步之走进唐诗宋词”活动,请你认真完成下面的活动项目。(4分)

【活动我主持】

(1)作为活动主持人,请你在比赛前紧扣活动主题说几句富有感染力的话,以营造活动氛围。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

【活动我参与】

(2)活动中清月同学负责搜集《中国诗词大会》的宣传海报,她找到了如下两幅,请你根据活动需要,说说更喜欢哪一幅,并阐述理由。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

第二部分(5—21题 40分)

一、阅读《关雎》,回答5—6题。(5分)

关 雎

关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。悠哉悠哉,辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右芼之。窈窕淑女,钟鼓乐之。

5.下列说法不正确的一项是( )(2分)

A.“关关雎鸠,在河之洲。”这两句诗以滩头水畔的一对一唱一和、相亲相爱的雎鸠鸟来起兴,引出女主人公的一片情思。

B.“参差荇菜,左右流之”点出了小伙子所恋的就是那位在河边采荇菜的有着美好姿态的姑娘。

C.诗歌采用了双声叠韵的联绵词,如“窈窕”“参差”“辗转”,以增加诗歌音韵的和谐美和描写人物的生动性。

D.这首诗写的是小伙子对心上人思念、追求的过程,以及“求之不得”的痛苦。

6.说说这首诗画横线句子的妙处。(3分)

________________________________________________________

________________________________________________________

二、文言文阅读,回答7—11题。(13分)

【甲】明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(节选自《核舟记》)

【乙】古法,以牛革①为矢服②,卧则以为枕。取其中虚③,附④地枕之,数里内有人马声,则皆闻之。盖虚能纳⑤声也。

(选自《梦溪笔谈》)

【丙】今有客马日行三百里客去忘持衣日已三分之一主人乃觉。持衣追及与之而还。至家视日四分之三。问:主人马不休,日行几何?答曰:七百八十里。

(选自《九章算术》)

【注释】①革:去了毛的兽皮。②矢服:装箭的盛具。③虚:空。④附:附着。⑤纳:收进。

【参考译文】

【乙】古人的方法,用牛革制作箭袋,睡觉的时候,就用(它)来当枕头。这是因为革带是中空的,贴着地面枕它,几里之内的人马声都可以听到。这大概是中空的事物能够接纳声波的缘故。

【丙】现在有一个客人的马每天能行走三百里。客人离开(主人家),忘了带他的衣服,白天已经过了三分之一,主人才发觉(客人忘了带他的衣服)。(主人于是)带着客人的衣服追上客人给了他,然后回到家。到了家里,看了看,白天已经过了四分之三。问:主人的马不停(地跑),每天能跑多少里路?答案是七百八十里。

7.解释下列句子中加着重号的词。(3分)

(1)罔不因势象形 因:_________________

(2)则皆闻之 闻:_________________

(3)至家视日四分之三 于:_________________

8.下列对丙文中画线部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分之一/主人乃觉

B.今有客马/日行三百里客去/忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

C.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

D.今有客/马日行三百里/客去忘持衣/日已三分之/一主人乃觉

9.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)尝贻余核舟一。

________________________________________________________

________________________________________________________

(2)持衣追及与之而还。

________________________________________________________

________________________________________________________

10.甲文中王叔远的高超技艺具体表现在哪里?(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

11.请为乙文拟一个恰当的题目。(2分)

________________________________________________________

三、阅读说明文,回答12—14题。(7分)

北京四合院

①四合院是北京的重要名片之一。它青砖灰瓦,玉阶丹楹,庭院方正,屋脊错落……承载着人们的情感、记忆,传递着历史和文化信息。

②北京的四合院有着悠久的历史,自元代正式立都、大规模规划建设都城时就已出现,历经明清两代的发展,基本形成如今的面貌。

③什么是四合院呢?在一个方正的区域内,由东、南、西、北房屋所围合的院落就叫四合院。按照四合院的规制,可分为一进院、二进院、三进院、四进院等,更高规制的还有五进院。简单地说,一进院是一个口字形,二进院是一个日字形,三进院是目字形,以此类推。标准的四合院为三进院落,主要由宅门、影壁、倒座房、垂花门、正房、东西厢房、耳房、抄手游廊、后罩房等组成。建造按等级,可以向纵深发展,增加几进院落,或横向发展,增加平行的跨院。无论是皇家宫苑、王府官邸,还是商贾宅院、平民杂院等,都是四合院的规制,整座城市又像是大大小小四合院的聚合。

④四合院大门位置的设计很讲究。大门都不开在正中,除了是受当时思想的影响,也是根据北京的地理环境设计的。大门开在东南角,是因为从东南方向吹来的是暖湿风;西北方向的墙高,是为了挡住凛冽的西北风,冬天太阳可照进室内,正房冬暖夏凉。

⑤四合院的布局遵从尊卑有序、长幼有序、内外有别的礼制传统,形成“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾,杂屋为附”的功能区分。四合院四面房屋各自独立,长辈住正房,晚辈住厢房,女眷住内院,中间的庭院是户外活动的场所,外院则是客厅、门房和客房。从前,女眷无故不会出内院,外人通常也不进内院,正是所谓的“大门不出,二门不迈”。在大门进口或正房的对面通常还会设有一面影壁,这也使得外来人无法看清院内情况。四合院这种较为封闭式的住宅,有很强的私密性,人们各居其室,起居方便,也符合中国人含蓄的心理和伦理传统。

⑥四合院的宅门、雕饰等细节考究,显示着主人的社会身份和经济地位。《大清会典》中对府第房屋规制有着严格规定,如亲王府门“正门广五间,启门三,缭以崇垣,基高三尺”。而富人商贾所建的蛮子门、如意门,灰墙黛瓦,上面的装饰只要不僭越,则是丰俭由人,或精雕细琢,或简单质朴。如:四合院门板上意蕴隽永的楹联,造型各异的门墩,以及在门楣装饰吉祥花木、福禄寿喜、瑞兽等砖雕。这些吉祥图案具有象征意义,细微之处体现着民俗民风,直观地传达着人们向往、追求美好生活的精神理念。

⑦四合院四面房屋各自独立,由转角处的游廊连接,从空中看就像一个盒子,在这天圆地方的“盒子”中一家四世同堂,互不干扰,生活其乐融融。庭院中植树栽花,饲鸟养鱼,叠石造景,充满生活气息。老舍在《正红旗下》中就曾这样描述四合院:“在夏天,我们的院里确比屋里体面,两棵枣树不管结枣与否,反正有些绿叶。顺着墙根自生自长的几棵草茉莉,今年特别茂盛……总起来说,我们院中颇不乏生趣。”可见,四合院是北京人最为理想的居住环境。

⑧四合院见证过世事变迁,交织着显赫门庭的庄重威严与市井尘寰的烟火气息,潜隐着丰厚的文化内涵,是北京的物质文化和精神文化的载体。

(选自倪翀《胡同与四合院——北京城的文化印记》,有删改)

12.下列对文章的理解和分析不正确的一项是( )(2分)

A.四合院是北京的重要名片之一,潜隐着丰厚的文化内涵,是北京的物质文化和精神文化的载体。

B.四合院大门开在东南角,西北方向的墙高,这是根据北京的地理环境设计的。

C.第⑦段把四合院比作一个盒子,运用打比方的说明方法,形象地说明了四合院四面房屋彼此独立,一家人在此居住,互不干扰,其乐融融。

D.文章引用老舍作品中对四合院的描述,说明了四合院宜居,是北京人最理想的居住环境。

13.阅读第②—⑦段,根据北京四合院的特点补全内容。(3分)

北京四合院具有_______________、规制多样、大门位置讲究、 _________________、_______________、环境宜居的特点。

4.请你结合文章内容和对下列两幅图案的理解,说说哪一幅适合做四合院门楣砖雕上的图案。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

四、阅读记叙文,回答15—18题。(8分)

窗 子 开 花

李 皓

①只有在寒冷的冬天,窗子才会开出“美轮美奂”的花。如今,冬季不再那么寒冷,窗玻璃也不断升级换代,还有了双层玻璃,窗上难得见到水蒸气凝结成的冰花了。

②小时候,我家是两扇木板门,门是关不严的,四边透风。为了避免夜里冻脑袋,大人不得不让孩子戴着棉帽睡觉。一觉醒来,窗上已布满冰花。冰花阻隔了光线,屋内是昏暗的,而外面已是亮堂堂的清晨。倘若不是母亲早早起来生火做饭,孩子们依然在梦中。院门外有人在呼喊,是邻居来借农具。我爬到窗前,哈出嘴里的热气,在冰花中间哈出一个圆圆的“小洞”——它似洞而非洞,只是玻璃上的冰凌化掉了,现出透明的玻璃。我远远看清了院门外的人,对灶间的母亲大喊:“妈,是俺二大爷家三叔,你快去开门吧……”

③三叔的造访,毁了我心爱的一片“森林”。窗上的冰花多种多样,但我见到的多是有序排列的阔叶林。大自然的鬼斧神工,实在是令人叹为观止。年少的我,一直觉得身边有一个看不见的画家,或许就是神笔马良,他是神一样的存在,不动声色,无影无形。冬夜夜深人静,我们蒙头大睡之时,“马良”走东家串西家,挥舞着他的神笔,一夜之间,画满了所有的窗玻璃。一片叶子挨着一片叶子,叶子脉络清晰,叶子和叶子基本是相同的,简直就是复制的。这些叶子挤满一个又一个窗口,然后在窗框处断开。窗子像田畴,田里挤满了禾苗,窗框就是横平竖直的田埂。刹那间,我的眼前仿佛出现了一幅郁郁葱葱的图画,在冬天四野凋敝的日子里,“马良”把希望画到了每户农家的窗上。

④小伙伴们在一起时,大家的心思已经不在冰花的样式上了,更热衷于伸出舌头去舔。舌尖在玻璃上停顿的时间稍微一长,就会被冰花“粘”住了,便慌忙使劲儿往下拽,结果舌尖被粘掉小一块皮,疼得直掉眼泪。不禁想,在这叶子与叶子之间,在这茂密的丛林里,大概是藏着什么神秘的小兽,在守株待兔地等着我们这些小孩子上钩呢。

⑤太阳越升越高,阳光直射到窗玻璃上,森林模糊了,树叶变成了水,顺着窗框流下来。这些冬天的花朵,就这么谢落了。但我并不伤感,因为今晚等我进入梦乡,“马良”还会留下窗花,且极有可能变换花样,细小的树叶变成大写意的白菜叶,或许是一片白雪皑皑的村庄。

⑥后来,我爱上了画画。在缺少美术老师的东北乡下,这窗上的冰花,或许是我最初的启蒙老师,他在无意中教会了我许多许多。我画得比谁都快,比谁都好,老师还把我的画推荐到县里展览。我把画贴在我家糊满报纸的墙上,逢邻居来闲坐,母亲便不失时机地炫耀儿子的作品,邻居频频点头,啧啧称赞。

⑦因为那些冰花,冬天的窗子变得无比美丽,我的童年也有了斑斓的色彩。如今,窗上的冰花渐行渐远,阳光总是肆无忌惮地穿过玻璃,照出屋内的窗明几净、暖意融融,丰衣足食的日子一览无余。然而,我仍时常想起那开着花的窗子,那是我记忆中最美的画框。

(选文有删改)

15.选文第②—④段围绕“窗上的冰花”主要写了三件事,请将下列空白处补充完整。(2分)

______________——赏冰花——______________

16.阅读时需要认真品味那些富有表现力的词句。请你从修辞的角度赏析第③段中画线句的表达效果。(2分)

窗子像田畴,田里挤满了禾苗,窗框就是横平竖直的田埂。

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

17.阅读全文后,在班级阅读分享会上,大家认为第⑥段虽然提到了“窗上的冰花”,但没有具体描写窗子开花的景象,却又不能去掉,请你解释原因。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

18.阅读链接材料并结合选文内容,谈谈自己拥有过的类似的“斑斓的色彩”是什么,它带给你的启示或感悟又是什么。(2分)

【链接材料】莎莉文老师把我的一只手放在喷水口下,一股清凉的水在我手上流过。她在我的另一只手上拼写“water”——“水”,起先写得很慢,第二遍就写得快一些。我静静地站着,注意她手指的动作。突然间,我恍然大悟,有一种神奇的感觉在我脑中激荡,我一下子理解了语言文字的奥秘了,知道了“水”这个词就是指正在我手上流过的这种清凉而奇妙的东西。

——海伦 凯勒《再塑生命的人》

________________________________________________________

________________________________________________________

五、名著阅读。(7分)

《史记》《汉书》,可以说都是“正史”的源头。二则,这两部书都成了文学的古典;两书有许多相同处,虽然也有许多相异处。大概东汉、魏、晋到唐,喜欢《汉书》的多,唐以后喜欢《史记》的多,而明、清两代犹然。这是两书文体各有所胜的缘故。但历来班、马并称,《史》《汉》连举,它们叙事写人的技术,毕竟是大同的。《史记》共一百三十篇,列传占了全书的过半数;司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。

晋代张辅,独不好《汉书》。他说:“世人论司马迁、班固才的优劣,多以固为胜,但是司马迁叙三千年事,只五十万言,班固叙二百年事,却有八十万言。烦省相差如此之远,班固哪里赶得上司马迁呢!”

19.上面的文段选自名著《____________》,是_____________在20世纪30年代末到40年代初为中学生撰写的一部介绍____________的著作。(3分)

20.下列说法有误的一项是( )(2分)

A.司马迁因替李陵辩护而受宫刑,他发愤努力,忍辱著《史记》。他在《报任安书》里说他的书“欲以究天人之际,通古今之变,成一家之言”。

B.《史记》是一部编年体通史,体例有五:本纪、世家、列传、书、表。鲁迅称赞其为“史家之绝唱,无韵之离骚”。

C.晋代张辅认为《汉书》叙事太过于烦琐,比不上《史记》。

D.《史记》《汉书》都是经典的史书,是“正史”的源头,二者各有特色,《史记》“文直而事核”,《汉书》“文赡而事详”。

21.“司马迁的史观是以人物为中心的。他最长于描写;靠了他的笔,古代许多重要人物的面形,至今还活现在纸上。”结合我们学过的知识,谈谈你对此说法的理解。(2分)

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

第三部分(22题 40分)

22.阅读下面的诗歌,按要求写作。(40分)

你那一刻的随意馈赠,宛如秋夜的流星,在我生命深处点燃了烈焰。

——泰戈尔《流萤集》

上面的小诗,揭示了馈赠的意义。请以《你的馈赠,点燃了我》为题,写一篇记叙文,不少于600字。________________________________________________________

________________________________________________________

参考答案

一、1.(1)qiǎo chuàng sù huí

(2)垂髫 磅礴

2.A

3.(1)土地平旷 屋舍俨然

(2) 窈窕淑女 君子好逑

(3)一日不见 如三月兮

(4)海内存知己 天涯若比邻

(5)欲济无舟楫 端居耻圣明

4.(1)示例:唐诗宋词,是我国文化宝库中的璀璨明珠。浩如烟海的诗词,或咏山川名胜,或颂边塞将士,或诉百姓疾苦,或抒人生感怀……读之往往令人浮想联翩,感慨万千,回味无穷。今天,让我们一起走进唐诗宋词的百花园,一起体会唐诗宋词的美好。

(2)示例一:我更喜欢图1。图1的上方是一轮圆月,下方是一片海洋;圆月中左边是一书卷(书轴),右边是月牙、祥云和“中国诗词大会”几个字,右上角是一方印章。这幅图体现了“海上生明月,天涯共此时”的意境。寓意中国诗词如海洋般浩瀚无边、神奇奥妙;中国诗词文化源远流长;共赏一轮明月,同吟中国诗词。较之图2更加富有韵味,更能体现诗词大会的深刻内涵。

示例二:我更喜欢图2。图2画面的中央是一位诗人,他的背后延伸出一书卷,构成“中”字,胸前顺势标示出“中国诗词大会”的字样。诗人望向前方的月牙,而月是中国诗词的典型意象,充满意境。画面的左下方是飞檐亭台,富有古典韵味。画面右下角是盛开的桃花,灼灼盛放,富有生机。远方是青山河流、游云和孔明灯。整幅画面极富古典韵味,且富有活力,给人以希望,寓意古典诗词的传承和新的发展。

5.A

6.运用了心理描写、动作描写,写出了男子求偶不得、难以入睡的情景,“悠哉悠哉”写其情意绵绵思念不绝,“辗转反侧”突出其内心状态的不平静,难以入眠。

7.(1)顺着,就着 (2)听到 (3)看

8.A

9.(1)(他)曾经赠送给我一个核舟。

(2)(主人)带着衣服追赶上客人给了他就返回。

10.示例一:能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

示例二:一方面表现在所刻之木小到只有径寸;另一方面表现在依据桃核的原来形态能雕刻出各具情态的事物。

11.矢服纳声(或:虚革纳声)

12.B

13.历史悠久 布局遵从礼制 细节考究

14.示例一:选择第一幅图,因为梅兰竹菊象征着君子的美好品质和高尚情操(正直、无畏、谦逊和文雅),选它作为门楣砖雕图案,能够直观地传达出主人对精神理念的追求。

示例二:选择第二幅图,因为牡丹花开象征富贵吉祥,选它作为门楣砖雕图案,能够直观地传达出主人对美好生活的向往。

15.哈(化)冰花 舔冰花

16.示例一:这句话运用了比喻的修辞手法,把窗子比作田畴,把窗框比作田埂,生动形象地描写了窗花的情态和美好的生活景象,表现了作者丰富的想象力和对生活的热爱。

示例二:这句话运用了拟人(比拟)的修辞手法,“挤满”一词把冰花当成人来写,生动形象地描写了窗花的情态和美好的生活景象,表现了作者丰富的想象力和对生活的热爱。

17.因为这一段写窗上的冰花是“我”最初的启蒙老师,让“我”爱上画画并小有成绩,突出了窗上的冰花对“我”的影响之大,使结构更完整,深化了文章的主旨。

18.示例:从养花中感受到生命的活力和自然的美好。

启示:要善于从自然中、生活中学习知识,培养自己的细心和爱心。

19.经典常谈 朱自清 传统经典文学作品

20.B

21.《周亚夫军细柳》一文,“持兵揖”的动作描写和“介胄之士不拜”的语言描写是对周亚夫的正面描写。另外还通过霸上军、棘门军与细柳军的对比,以及文帝的赞叹,从侧面突出周亚夫是一位刚正不阿、恪尽职守的真将军。

22.

你的馈赠,点燃了我

馈赠的意义大抵是如绵密的丝雨,悄无声息地滋润山林草野;也如起伏的海河,让游鱼似精灵摇曳、自由起舞……而偶然间听到的一组音乐于我而言同样是馈赠,这份馈赠就像深冬雪地里的火炬,将我的生命火焰点燃。

初上中学,我像一只迷途的羔羊,找不到方向,对各科课程都提不起兴趣,每天坐在教室里就像在遭受酷刑。看不见的迷茫,像是密密麻麻的蛛网,让我动弹不得;那些暴躁阴郁的思绪野蛮生长,遮蔽我眼前的光明。

睡前,我在手机中看到了名为“风景人间,踏歌远行”的歌单。我点开其中一首,灵动的箜篌音自耳机中流淌,赠予我心静的力量,治愈的力量在我的身体里流转。从此,每天晚上,我总伴着这些音乐入眠。

那时候的听歌设备不好,泛黄的耳机线,缺了一只耳套的耳机,音乐里总夹杂着轻微的电流声,但这丝毫不影响我听歌的热情。戴上耳机,音乐缓慢流出,音符似在耳蜗中蜿蜒激荡。当马头琴跳动、鼓点穿梭,欢快的音乐勾勒出辽阔的草原,似有夜风忽起,轻柔地拂去我的焦虑;当空灵的古琴和竹箫声起,编钟叮当,似有翩翩玉人正摇扇半倚凭栏低笑,使我敛起暴躁,窥镜自视;当沉重号角吹响,鼓点如雷,似有万千铁骑奔袭而来,家国情怀尽在山海之外,胸中少年意气顿起,使我想起“孰知不向边庭苦,纵死犹闻侠骨香”的豪情壮志……每到夜深人静时,层层音浪如排山倒海般洗涤着我的灵魂。

日复一日,盘旋在我心中的乌云逐渐消散,一个火热的目标在我脑海中逐渐清晰——我要学习音乐!

感谢音乐,让我重新燃起生命深处的火焰,用热情与光亮驱散了黑夜中的迷茫与恐惧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读