第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第19课 清朝前期社会经济的发展 课件(30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 16.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 21:16:56 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程标准 通过了解清朝前期的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

学习目标 1.了解清朝初年农业生产恢复和发展的情况。(唯物史观、历史解释)

2.掌握清朝前期手工业和商业的发展概况。(时空观念、史料实证、历史解释)

3.知道清朝前期人口增长的原因及带来的问题。(唯物史观、历史解释)

壹 农业的恢复和发展

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

材料一:江南地方,据洪承畴报:“明季赋税繁重,官兵坑害,百姓极为困苦……伤残最苦之州县,人民逃亡,田地荒芜”。

材料二:“清角行营人迹断,哀笳彻底鬼磷吹。”

——邱象随《过新城东平侯旧府》

农业生产是

“国之大计”

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

1.措施:清初的统治者都十分重视 生产,大力推行 政策。

农业

垦荒

《雍正耕织图》由清宫廷画师精心绘制而成

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

耕地面积

A

兴修水利

B

C

经济作物

D

庄稼种植

C

(二)阅读P97,从以下四个方面说说农业发展的具体表现

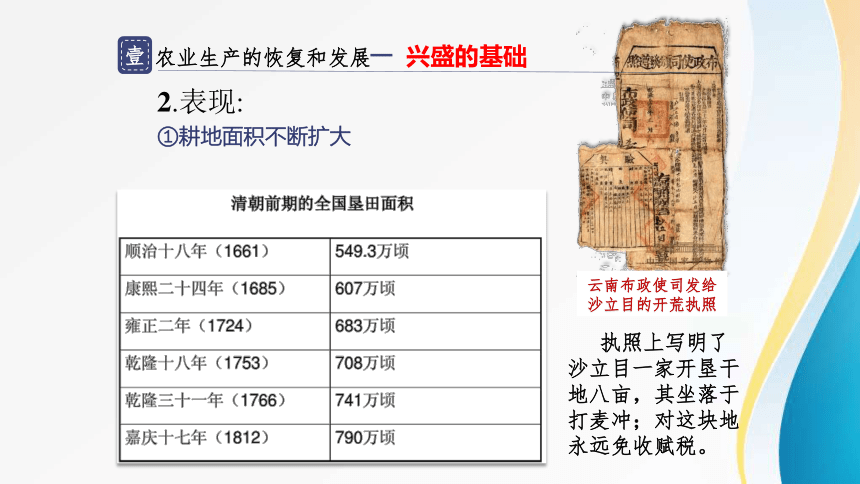

执照上写明了沙立目一家开垦干地八亩,其坐落于打麦冲;对这块地永远免收赋税。

云南布政使司发给

沙立目的开荒执照

①耕地面积不断扩大

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

②重视兴修水利:治理黄河、淮河等大河和大运河 。

黄河筑堤图

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

③粮食产量大幅提高。推广玉米、甘薯等高产作物。

玉米、甘薯、花生、马铃薯成为一般百姓的主要食物来源,让许多贫困百姓免于因营养不良而死。

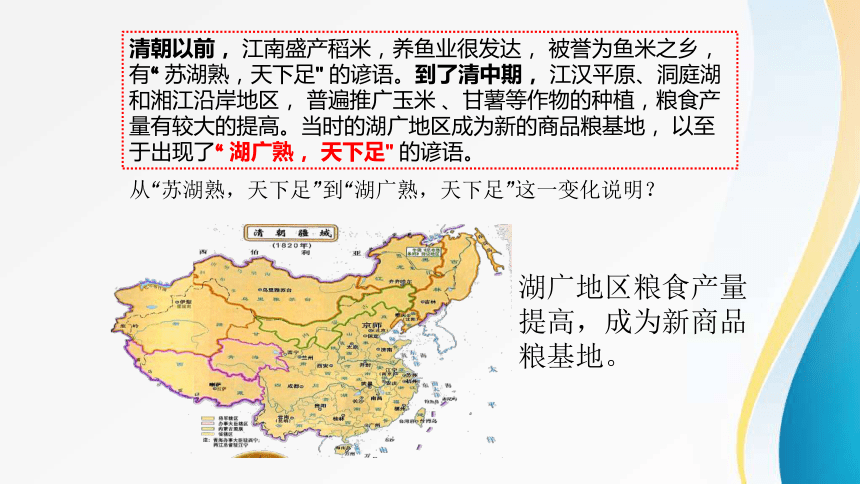

从“苏湖熟,天下足”到“湖广熟,天下足”这一变化说明?

清朝以前, 江南盛产稻米,养鱼业很发达, 被誉为鱼米之乡, 有“ 苏湖熟,天下足" 的谚语。到了清中期, 江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区, 普遍推广玉米 、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地, 以至于出现了“ 湖广熟, 天下足" 的谚语。

湖广地区粮食产量提高,成为新商品粮基地。

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

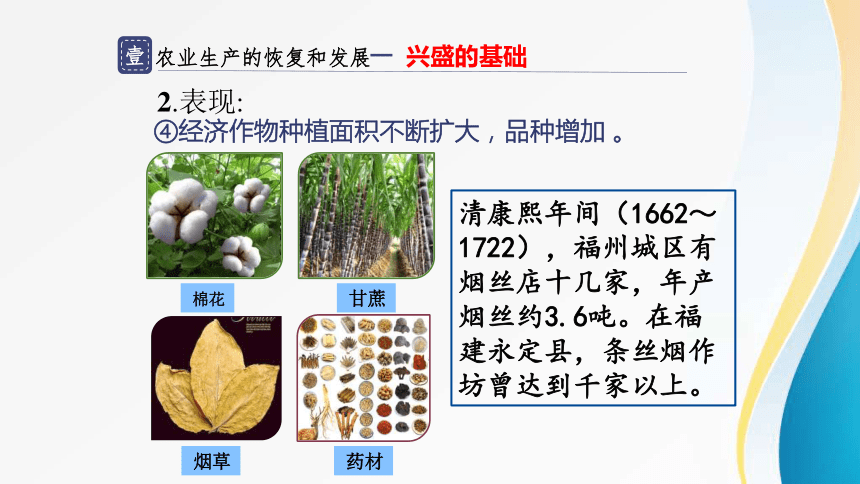

④经济作物种植面积不断扩大,品种增加 。

棉花

甘蔗

烟草

药材

清康熙年间(1662~1722),福州城区有烟丝店十几家,年产烟丝约3.6吨。在福建永定县,条丝烟作坊曾达到千家以上。

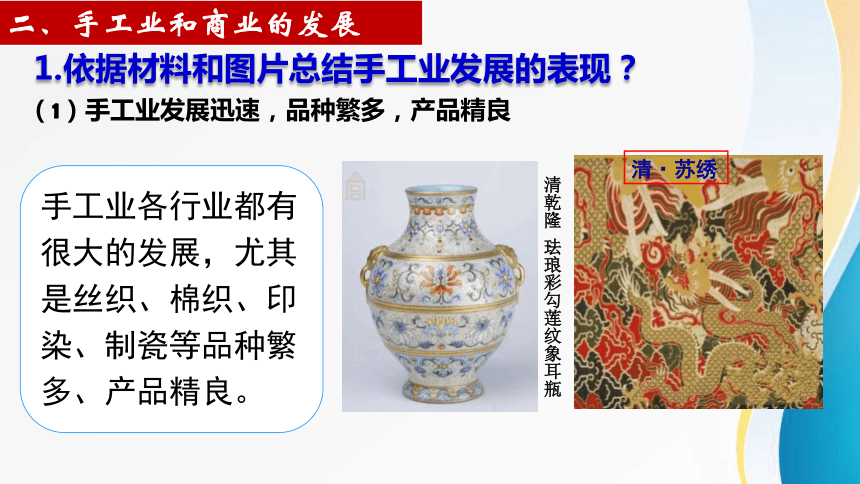

(1)手工业发展迅速,品种繁多,产品精良

清乾隆 珐琅彩勾莲纹象耳瓶

清·苏绣

1.依据材料和图片总结手工业发展的表现?

手工业各行业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

二、手工业和商业的发展

(2)出现了比较成熟的手工业工场

《清代纺织图》

材料一:乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。--- 《大清会典事例》

材料二:郡城之东,皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。 ——《苏州府志》

分工明确

雇佣关系

规模大

人数多

早期中国资本主义萌芽出现。

工场手工业与传统手工业相比有何特点?

1.依据材料和图片总结手工业发展的表现?

二、手工业和商业的发展

北京、江宁(江苏南京)、扬州、杭州、广州、苏州(乾隆时“十万烟火”财富“甲于天下”,地段“地值寸金”)

“(苏州)城外黄家巷,在明代‘烟户甚稀’,到清前期即‘生齿(人口)日繁,人物殷富’。” ——戴逸《简明清史》

(1)清朝形成了商业网(农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场);

(2)一些农村地区发展为工商业市镇;

(3)大城市的数量增加了;清朝的大城市有:

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市

(4)形成了一些大的商帮;比如:晋商、徽商

2. 依据材料结合课本归纳清朝商业上的表现?

二、手工业和商业的发展

乾隆三十年,仅苏州一地就有山西商人经营的钱庄81家。——《明清苏州工商业碑刻集》苏州历史博物馆等合编

晋商:乔家大院

徽商:胡雪岩

实力雄厚的商帮(地域性商人团体)

山西晋商

安徽徽商

叁 人口的增长

康熙年间,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一

思考:清朝前期人口增长的原因?

原因:①统治者采取一系列恢复发展经济的措施使经济发展②国力强盛,社会安定,国家统一(根本)③高产作物的推广,粮食产量增加④中国人的传统观念。

想一想,人口增长有什么影响?

增加劳动力,推动社会经济的发展。

消极影响:

积极影响:

①人地矛盾逐渐突出。

②进一步开垦荒田,使天然植被和原始森林遭到破坏水土流失严重,地力下降。

③造成社会压力,影响了经济的持续发展。

年份 1651 1766 1812

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

资料来源:《续通志》《清实录》

启示:①要平衡社会经济发展与人口增长。

②要保护环境,坚持可持续发展。

1.耕地面积发生了什么变化?这种变化由哪些因素导致?

变化:耕地面积大幅增加

因素:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳动。

2.高产作物种植,对清朝社会有何影响?

提高粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进清朝人口增长

人口增长

劳动力 促进

阻碍 持续发展

经

济

国家统一,社会安定

农业发展

商业发展

手工业发展

课堂小结

( )1.清朝前期,政府对于占垦湖泊,“已有私垦成田者······许民自首;未垦者许民认业”。一般情况下,只要占垦,即可拥有使用权和所有权,甚至给予免税耕种权。其目的是

A.化解边疆危机 B.强化地方管理

C.鼓励农业生产 D.实行抑商政策

C

A.在中国得到广泛种植 B.传入中国有多个源头

C.最迟在明代传入中国 D.成为中国人主要食粮

( )3.下表是玉米传入中国时间的研究分析略表。据此可知玉米

C

著作 作者 时间 记载内容

《农政全书》 徐光启 明代 中国最早称呼其为“玉米”

《金瓶梅》 兰陵笑笑生 明代 记载“玉米面鹅油蒸饼”的做法

( )4.明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。由此可知,明清时期农业的新发展是

A.农作物新品种增加 B.部分农产品出现商品化

C.国家商品经济活跃 D.引进了美洲高产农作物

B

( )5.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营,机匠计工受值”。这说明当时

A.江南地区的自然经济已瓦解 B.已出现比较成熟的手工工场

C.机器使用已在江南地区推广 D.江南地区进入资本主义社会

B

明清太湖流域苏州城镇图

( )6.如右图所示,明清时期的苏州附近出现了规模可观的“都市圈”。据此可以研究

A.苏州成为全国大都市的过程

B.太湖流域工商业的发展

C.古代城市发展规划的超前性

D.清朝地方行政区划方法

B

( )7.清朝前期,景德镇瓷器在国际上享有盛誉。随着国内外及宫廷对景德镇瓷器需求量的激增,康、雍、乾三代时,景德镇瓷业进入了制瓷历史高峰。材料直接反映出

A.商业需求促进制瓷业发展 B.手工业发展达到顶峰

C.景德镇成为当时制瓷中心 D.清代统治者推崇瓷器

A

( )8.清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇,“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口,以及拥有“十万烟火”、财富“甲于天下”的苏州的情况,反映了当时

A.城市街道拥挤不堪 B.农业生产受到制约

C.清朝前期商业发达 D.地方人口增长迅速

C

( )9.庄票形成于清朝前期,是钱庄签发的一种票据,上面写有一定金额并由钱庄负责兑现。庄票不记名,无论何人持有,凭票即付,可代替现金流通。庄票的出现反映了当时

A.商品经济较为活跃 B.金属货币流通量不足

C.重农抑商政策松动 D.赋税货币化发展趋势

A

A.赋役的货币化导致白银贬值 B.传统重农抑商政策的松动

C.大米的商品价值呈上升趋势 D.商业税成为政府主要税源

( )10.下图是17至18世纪中国白银购买力情况。这反映出当时中国

C

第三单元明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

第19课 清朝前期社会经济的发展

课程标准 通过了解清朝前期的经济改革和全球性经济互动,初步认识这一阶段中国经济发展的内因和外因。

学习目标 1.了解清朝初年农业生产恢复和发展的情况。(唯物史观、历史解释)

2.掌握清朝前期手工业和商业的发展概况。(时空观念、史料实证、历史解释)

3.知道清朝前期人口增长的原因及带来的问题。(唯物史观、历史解释)

壹 农业的恢复和发展

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

材料一:江南地方,据洪承畴报:“明季赋税繁重,官兵坑害,百姓极为困苦……伤残最苦之州县,人民逃亡,田地荒芜”。

材料二:“清角行营人迹断,哀笳彻底鬼磷吹。”

——邱象随《过新城东平侯旧府》

农业生产是

“国之大计”

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

1.措施:清初的统治者都十分重视 生产,大力推行 政策。

农业

垦荒

《雍正耕织图》由清宫廷画师精心绘制而成

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

耕地面积

A

兴修水利

B

C

经济作物

D

庄稼种植

C

(二)阅读P97,从以下四个方面说说农业发展的具体表现

执照上写明了沙立目一家开垦干地八亩,其坐落于打麦冲;对这块地永远免收赋税。

云南布政使司发给

沙立目的开荒执照

①耕地面积不断扩大

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

②重视兴修水利:治理黄河、淮河等大河和大运河 。

黄河筑堤图

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

③粮食产量大幅提高。推广玉米、甘薯等高产作物。

玉米、甘薯、花生、马铃薯成为一般百姓的主要食物来源,让许多贫困百姓免于因营养不良而死。

从“苏湖熟,天下足”到“湖广熟,天下足”这一变化说明?

清朝以前, 江南盛产稻米,养鱼业很发达, 被誉为鱼米之乡, 有“ 苏湖熟,天下足" 的谚语。到了清中期, 江汉平原、洞庭湖和湘江沿岸地区, 普遍推广玉米 、甘薯等作物的种植,粮食产量有较大的提高。当时的湖广地区成为新的商品粮基地, 以至于出现了“ 湖广熟, 天下足" 的谚语。

湖广地区粮食产量提高,成为新商品粮基地。

壹

农业生产的恢复和发展

兴盛的基础

2.表现:

④经济作物种植面积不断扩大,品种增加 。

棉花

甘蔗

烟草

药材

清康熙年间(1662~1722),福州城区有烟丝店十几家,年产烟丝约3.6吨。在福建永定县,条丝烟作坊曾达到千家以上。

(1)手工业发展迅速,品种繁多,产品精良

清乾隆 珐琅彩勾莲纹象耳瓶

清·苏绣

1.依据材料和图片总结手工业发展的表现?

手工业各行业都有很大的发展,尤其是丝织、棉织、印染、制瓷等品种繁多、产品精良。

二、手工业和商业的发展

(2)出现了比较成熟的手工业工场

《清代纺织图》

材料一:乾隆十年奏准,江宁现设机六百张,机匠一千七百八十名。苏州现设机六百六十三张,机匠一千九百三十二名。杭州现设机六百张,机匠一千八百名。--- 《大清会典事例》

材料二:郡城之东,皆习机业……工匠各有专能,匠有常主,计日受值。 ——《苏州府志》

分工明确

雇佣关系

规模大

人数多

早期中国资本主义萌芽出现。

工场手工业与传统手工业相比有何特点?

1.依据材料和图片总结手工业发展的表现?

二、手工业和商业的发展

北京、江宁(江苏南京)、扬州、杭州、广州、苏州(乾隆时“十万烟火”财富“甲于天下”,地段“地值寸金”)

“(苏州)城外黄家巷,在明代‘烟户甚稀’,到清前期即‘生齿(人口)日繁,人物殷富’。” ——戴逸《简明清史》

(1)清朝形成了商业网(农村集市、城镇市场、区域性市场、全国性市场);

(2)一些农村地区发展为工商业市镇;

(3)大城市的数量增加了;清朝的大城市有:

北京、江宁、扬州、苏州、杭州、广州等大城市

(4)形成了一些大的商帮;比如:晋商、徽商

2. 依据材料结合课本归纳清朝商业上的表现?

二、手工业和商业的发展

乾隆三十年,仅苏州一地就有山西商人经营的钱庄81家。——《明清苏州工商业碑刻集》苏州历史博物馆等合编

晋商:乔家大院

徽商:胡雪岩

实力雄厚的商帮(地域性商人团体)

山西晋商

安徽徽商

叁 人口的增长

康熙年间,全国人口总数达到1.5亿

乾隆末年,全国人口发展到3亿,占当时世界总人口的三分之一

思考:清朝前期人口增长的原因?

原因:①统治者采取一系列恢复发展经济的措施使经济发展②国力强盛,社会安定,国家统一(根本)③高产作物的推广,粮食产量增加④中国人的传统观念。

想一想,人口增长有什么影响?

增加劳动力,推动社会经济的发展。

消极影响:

积极影响:

①人地矛盾逐渐突出。

②进一步开垦荒田,使天然植被和原始森林遭到破坏水土流失严重,地力下降。

③造成社会压力,影响了经济的持续发展。

年份 1651 1766 1812

耕地数(亩) 约2.9亿 约7.4亿 约7.9亿

人口数 约0.1亿 约2.1亿 约3.3亿

资料来源:《续通志》《清实录》

启示:①要平衡社会经济发展与人口增长。

②要保护环境,坚持可持续发展。

1.耕地面积发生了什么变化?这种变化由哪些因素导致?

变化:耕地面积大幅增加

因素:清朝前期统一多民族国家得到进一步巩固和发展;统治者重视农业,大力推行垦荒政策;广大劳动人民的辛勤劳动。

2.高产作物种植,对清朝社会有何影响?

提高粮食产量,有利于缓解人口增长压力,促进清朝人口增长

人口增长

劳动力 促进

阻碍 持续发展

经

济

国家统一,社会安定

农业发展

商业发展

手工业发展

课堂小结

( )1.清朝前期,政府对于占垦湖泊,“已有私垦成田者······许民自首;未垦者许民认业”。一般情况下,只要占垦,即可拥有使用权和所有权,甚至给予免税耕种权。其目的是

A.化解边疆危机 B.强化地方管理

C.鼓励农业生产 D.实行抑商政策

C

A.在中国得到广泛种植 B.传入中国有多个源头

C.最迟在明代传入中国 D.成为中国人主要食粮

( )3.下表是玉米传入中国时间的研究分析略表。据此可知玉米

C

著作 作者 时间 记载内容

《农政全书》 徐光启 明代 中国最早称呼其为“玉米”

《金瓶梅》 兰陵笑笑生 明代 记载“玉米面鹅油蒸饼”的做法

( )4.明清时期,棉、麻、桑、茶、甘蔗、蔬菜、果木等的种植日益广泛,产品大量流入市场。由此可知,明清时期农业的新发展是

A.农作物新品种增加 B.部分农产品出现商品化

C.国家商品经济活跃 D.引进了美洲高产农作物

B

( )5.清朝前期江宁(今南京)、苏州等地出现一些很富有的机户,如李扁担、李东阳皆有织机五、六百张,他们多半“雇人工织”,“机户出(资)经营,机匠计工受值”。这说明当时

A.江南地区的自然经济已瓦解 B.已出现比较成熟的手工工场

C.机器使用已在江南地区推广 D.江南地区进入资本主义社会

B

明清太湖流域苏州城镇图

( )6.如右图所示,明清时期的苏州附近出现了规模可观的“都市圈”。据此可以研究

A.苏州成为全国大都市的过程

B.太湖流域工商业的发展

C.古代城市发展规划的超前性

D.清朝地方行政区划方法

B

( )7.清朝前期,景德镇瓷器在国际上享有盛誉。随着国内外及宫廷对景德镇瓷器需求量的激增,康、雍、乾三代时,景德镇瓷业进入了制瓷历史高峰。材料直接反映出

A.商业需求促进制瓷业发展 B.手工业发展达到顶峰

C.景德镇成为当时制瓷中心 D.清代统治者推崇瓷器

A

( )8.清朝前期,出现的如“舟楫塞港,街道肩摩”的吴江盛泽镇,“人烟数十里,贾户数千家”的都会城市汉口,以及拥有“十万烟火”、财富“甲于天下”的苏州的情况,反映了当时

A.城市街道拥挤不堪 B.农业生产受到制约

C.清朝前期商业发达 D.地方人口增长迅速

C

( )9.庄票形成于清朝前期,是钱庄签发的一种票据,上面写有一定金额并由钱庄负责兑现。庄票不记名,无论何人持有,凭票即付,可代替现金流通。庄票的出现反映了当时

A.商品经济较为活跃 B.金属货币流通量不足

C.重农抑商政策松动 D.赋税货币化发展趋势

A

A.赋役的货币化导致白银贬值 B.传统重农抑商政策的松动

C.大米的商品价值呈上升趋势 D.商业税成为政府主要税源

( )10.下图是17至18世纪中国白银购买力情况。这反映出当时中国

C

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源