陕西省咸阳重点学校南校区2023--2024学年高三下学期模拟周练(2.28)历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 陕西省咸阳重点学校南校区2023--2024学年高三下学期模拟周练(2.28)历史试卷(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 570.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

彩虹中学南校区2024届高三第二学期第一次模拟练考卷

时间:2024年2月28日 时间:90分钟 分数:100分

考查范围:魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清史

1、顾炎武在《日知录》中写道:“(魏晋)正始时,名士风流,盛于雒下。乃其弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达,视其主之颠危,若路人然,即此诸贤之倡也。自此以后,竞相祖述。”这表明,在魏晋时期

A.老庄之学成为正统思想 B.儒学的地位受到了冲击

C.士族当政导致社会黑暗 D.礼法观念失去民众信任

2、南朝梁武帝时不设中正官,规定士人“不通一经不得为官”。并建立国学,招生不限贵贱。还出现“甲科”之名,只要考得好,虽是“寒门后品”都可以“随才试吏”。梁武帝的改革

A.使儒学地位有所下降 B.使门阀士族政治衰落

C.有利于缓和社会矛盾 D.为统一奠定人才基础

3、《通鉴》记载:“(南朝)府州部内论事,皆签前直所论之事,置典签以主之,宋(南朝)世诸子多幼,时主皆以亲近左右为典签,……虽长王临藩,素族出镇,典签皆出纳教布,协其枢要,刺史不得专其职位。出任典签者又多为寒门素族。”据材料可知典签官的出现

A.一定程度上冲击了门阀政治 B.使中枢行政机构发生了变化

C.使行政官僚之间矛盾更尖锐 D.左右了南朝地方政局的发展

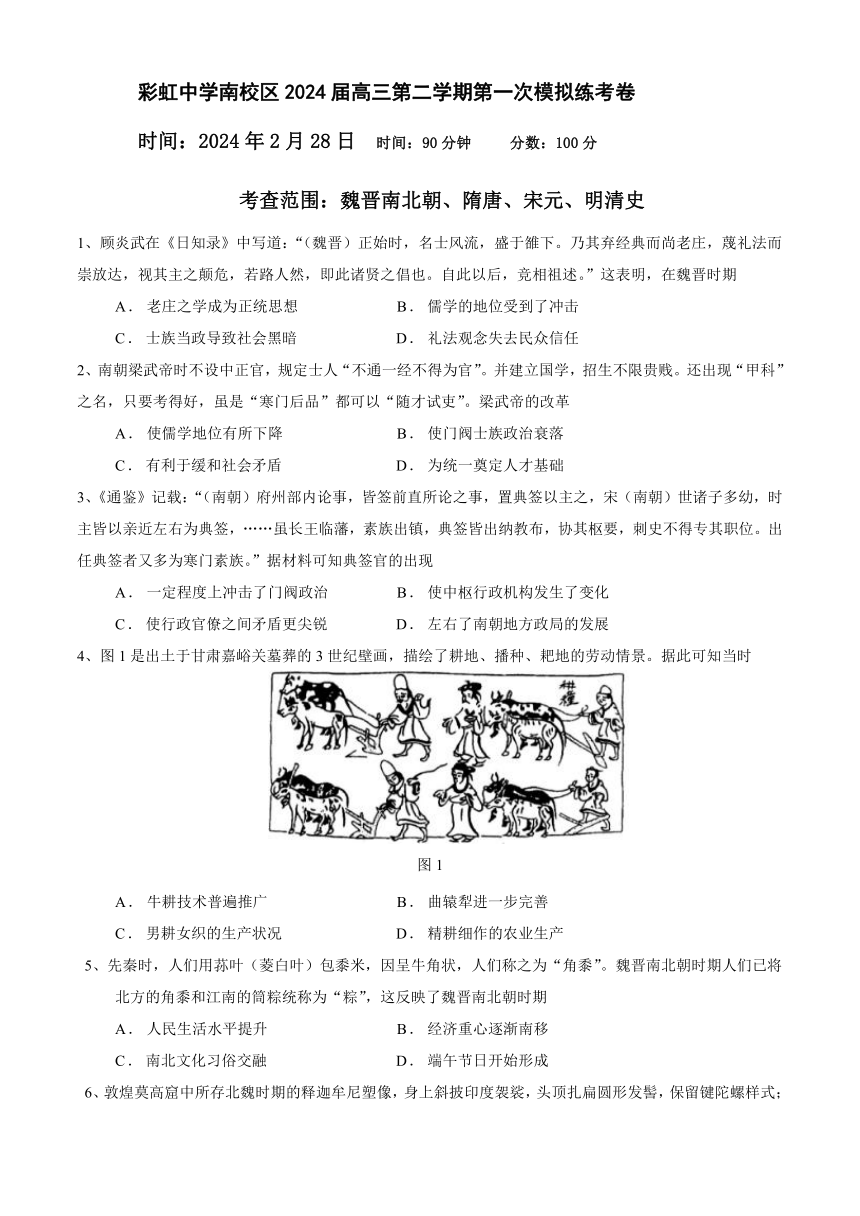

4、图1是出土于甘肃嘉峪关墓葬的3世纪壁画,描绘了耕地、播种、耙地的劳动情景。据此可知当时

图1

A.牛耕技术普遍推广 B.曲辕犁进一步完善

C.男耕女织的生产状况 D.精耕细作的农业生产

5、先秦时,人们用荪叶(菱白叶)包黍米,因呈牛角状,人们称之为“角黍”。魏晋南北朝时期人们已将北方的角黍和江南的筒粽统称为“粽”,这反映了魏晋南北朝时期

A.人民生活水平提升 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

6、敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻,保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

7、贾思勰的《齐民要术》共九十二篇,涉及饮食烹饪的内容占二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心。据此可知,《齐民要术》

A.是古代工艺技术著作的精品 B.体现出古代科技的实用特征

C.是中国现存最早的一部农书 D.反映了北魏农民生活的安逸

8、下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是

省份 江苏 浙江 河北 湖北 安徽 山东

人数 205 88 37 24 18 17

省份 陕西 山西 江西 河南 甘肃 内蒙

人数 7 7 6 5 4 3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

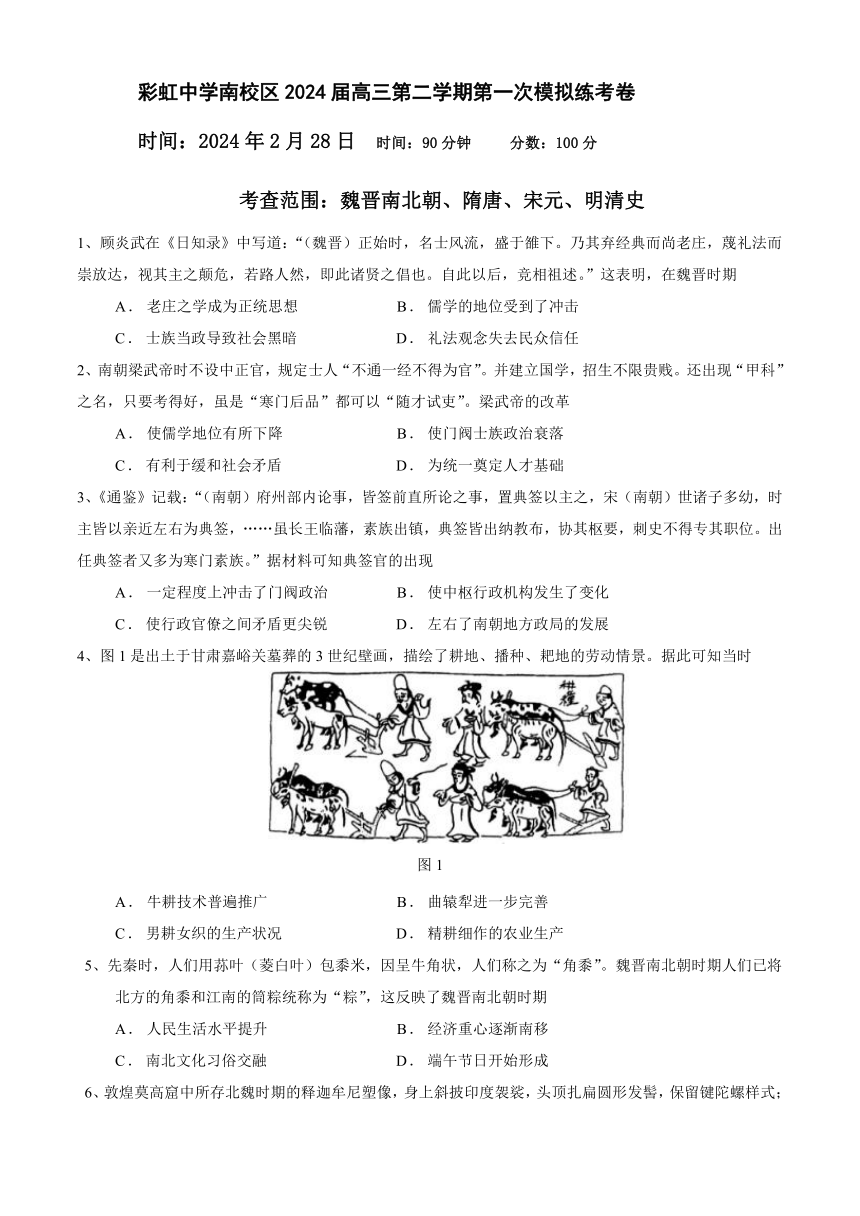

9、图1为南朝梁元帝所作的《职贡图》(局部),记录了前来南梁朝贡的各国人物,有金发碧眼的波斯胡人,也有浑身只披一块白布的黑人。该图体现了

图1

A.域外风情与华夏文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.西方写实与传统写意的结合 D.现实主义与浪漫主义的融合

10、开元十一年,唐玄宗改政事堂为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体。这一变化

A.使中枢机构分工明确 B.有利于提高工作效率

C.进一步削弱宰相权力 D.大大强化了中央集权

11、唐文宗(827—840年)想把真源公主、临真公主嫁给当时北方大姓士族,却遭到拒绝。对此,唐文宗对宰相说:“民间修昏(通‘婚’)姻,不计官品而上(通‘尚’)阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”这反映出唐朝

A.门阀士族势力遭到沉重打击 B.士庶有别观念影响巨大

C.科举制度在社会上没有影响 D.民间与官方婚姻观不同

12、唐代户部尚书入仕途径及相应人数统计,如下表所示,这反映出唐代

户部尚书 功臣 荫官 举荐 科举 皇帝 从军 不可考

前期 44 8 5 1 16 1 13

中期 27 2 4 3 12 2 4

后期 61 5 4 48 4

A.官员监察管理松散疏忽 B.三省六部制度走向成熟

C.察举制度仍有重要地位 D.官员文化素质逐步提高

13、学者毛汉光根据中国古代正史所载官员的出身背景资料,对统治阶层的社会成分进行了统计分析,其中“寒素"类官员占所载官员比例在东晋后期、隋朝和唐朝初期分别为1%、3%和24%。这一变化说明了

A.社会结构的变动 B.科举取士的影响

C.士族势力的衰落 D.地主经济的发展

14、没有科举制,官吏的选拔势必会充满乌烟瘴气和任人唯亲、任人唯钱的肮脏。但是,有了科举制之后,通过考试做官的人,就变得令人钦佩。凡是正途出身,尤其是两榜进士出身的进士,不仅上司高看一眼,连百姓也高看一眼。这说明科举制

A.保障了官员选拔的公正性 B.有利于提升官府的公众形象

C.提升了政府官员文化素质 D.导致不学无术之风发生逆转

15、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

16、唐贞观年间,负责修史的机构“史馆”被移至“禁中”,由宰相监修正史成为定制。这反映了

A.宰相修史更为严谨客观 B.宰相职权发生本质转变

C.唐代君主重视正史修撰 D.官修正史服务政治统治

17、唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置

A.扩大了官员选拔途径 B.加剧了君权与相权的矛盾

C.完善了三省六部制度 D.适应了君主专制统治需要

18、有学者把唐代的藩镇根据分布特点大致分为河朔型、中原型、边疆型、东南型等,其中河朔型藩镇最基本的特点是藩帅不由中央派遣而由本镇拥立,如魏博、成德、卢龙三镇节度使前后凡五十七人,唐廷所任者仅4人,其余都是父死子继、兄终弟及或偏裨擅立。这种藩镇

A.导致唐朝对地方的控制力削弱 B.导致安史之乱的爆发

C.形成源于地方经济实力的强大 D.使唐朝迅速走向灭亡

19、下表为唐代天宝年间和北宋初年全国户数统计表。表中呈现的变化

秦岭、淮河以北 秦岭、淮河以南

唐天宝年间 54.5% 45.5%

北宋初年 40.1% 59.9%

A.表明了社会经济进一步发展 B.推动对外贸易通道变化

C.说明北宋初年北方战争频繁 D.导致宋代政治中心南移

20、唐前期以身份等级来划分社会,法律明确规定了尊卑贵贱的不平等;唐朝中期以后,贫与富则成为人们阶层划分的新标准。这种变化说明

A.平民政治取代贵族政治 B.经济发展引起社会结构变动

C.封建等级制度逐渐瓦解 D.商人阶层政治地位得到提高

21、下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A.经济重心的南移已完成 B.江淮地区已成为全国经济重心

C.江南商品经济不断发展 D.江南地区社会经济影响力提升

22、公元780年,唐朝实行两税法,规定:一年分夏季和秋季两次纳税。每户按人丁资产多寡缴纳户税,按田亩多少缴纳地税,并取消租庸调和一切杂税杂役。国家财政收入明显增加。据此可知,两税法的实施

A.新法加重农民的赋税负担 B.减轻了对农民的人身控制

C.大商人必须纳税抑制了土地兼并 D.标志着征税依据由人丁转为财产

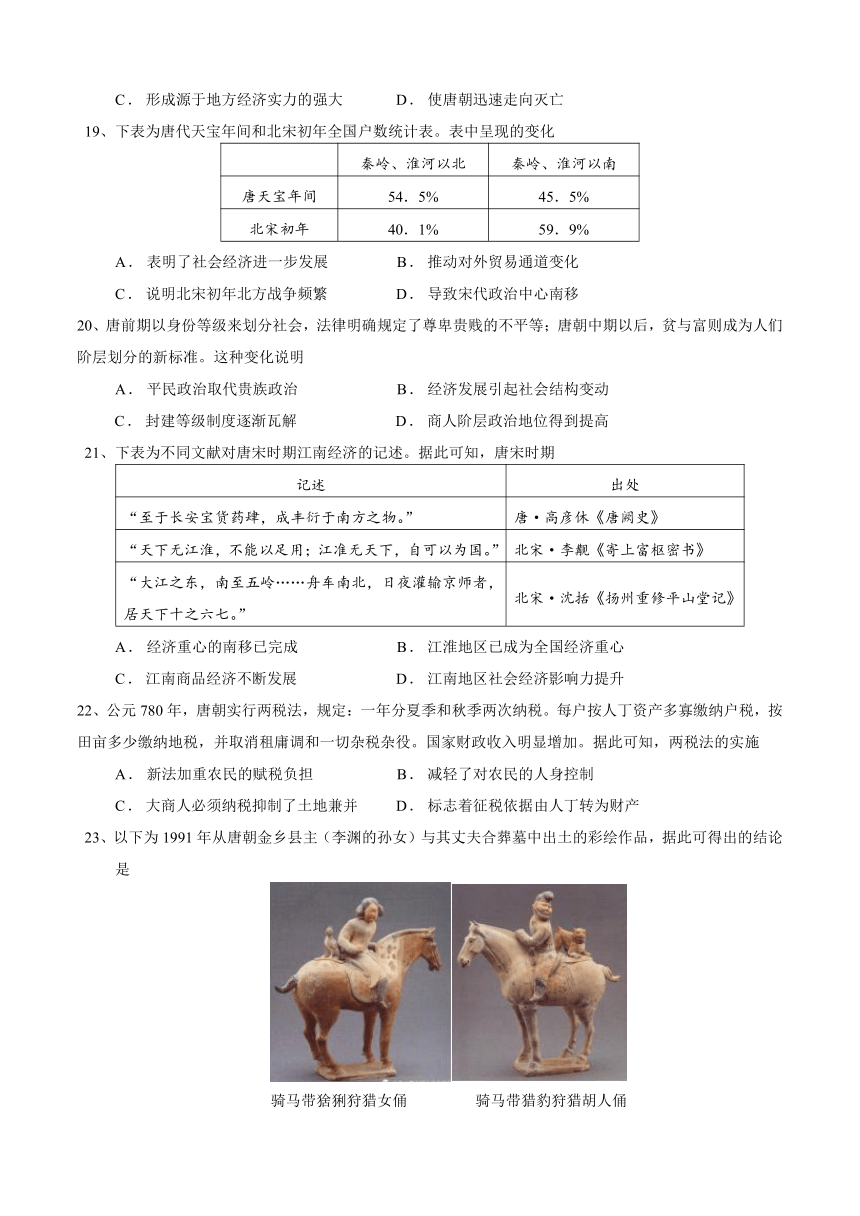

23、以下为1991年从唐朝金乡县主(李渊的孙女)与其丈夫合葬墓中出土的彩绘作品,据此可得出的结论是

骑马带猞猁狩猎女俑 骑马带猎豹狩猎胡人俑

A.较为开放的社会风气 B.男女社会地位平等

C.宽松开明的政治氛围 D.社会阶层流动加强

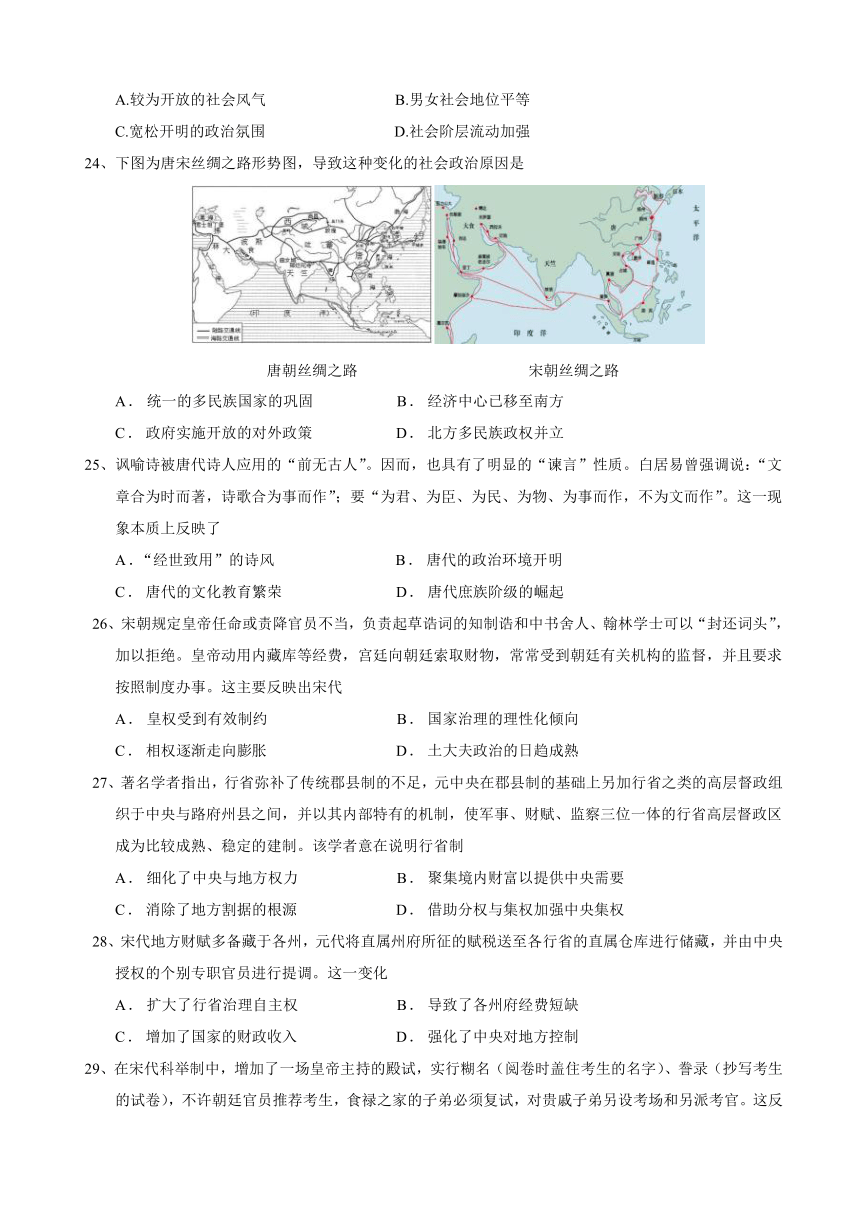

24、下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

唐朝丝绸之路 宋朝丝绸之路

A.统一的多民族国家的巩固 B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策 D.北方多民族政权并立

25、讽喻诗被唐代诗人应用的“前无古人”。因而,也具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这一现象本质上反映了

A.“经世致用”的诗风 B.唐代的政治环境开明

C.唐代的文化教育繁荣 D.唐代庶族阶级的崛起

26、宋朝规定皇帝任命或责降官员不当,负责起草诰词的知制诰和中书舍人、翰林学士可以“封还词头”,加以拒绝。皇帝动用内藏库等经费,宫廷向朝廷索取财物,常常受到朝廷有关机构的监督,并且要求按照制度办事。这主要反映出宋代

A.皇权受到有效制约 B.国家治理的理性化倾向

C.相权逐渐走向膨胀 D.土大夫政治的日趋成熟

27、著名学者指出,行省弥补了传统郡县制的不足,元中央在郡县制的基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,并以其内部特有的机制,使军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区成为比较成熟、稳定的建制。该学者意在说明行省制

A.细化了中央与地方权力 B.聚集境内财富以提供中央需要

C.消除了地方割据的根源 D.借助分权与集权加强中央集权

28、宋代地方财赋多备藏于各州,元代将直属州府所征的赋税送至各行省的直属仓库进行储藏,并由中央授权的个别专职官员进行提调。这一变化

A.扩大了行省治理自主权 B.导致了各州府经费短缺

C.增加了国家的财政收入 D.强化了中央对地方控制

29、在宋代科举制中,增加了一场皇帝主持的殿试,实行糊名(阅卷时盖住考生的名字)、誊录(抄写考生的试卷),不许朝廷官员推荐考生,食禄之家的子弟必须复试,对贵戚子弟另设考场和另派考官。这反映出宋代科举制

A.提高了人才选拔标准 B.已经杜绝了政治腐败

C.完善了考试录取程序 D.否定了世家大族特权

30、宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度

A.基于藩镇体制框架适度优化 B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式 D.制约了地方行政效率的提高

31、考课是古代一种对在职官吏的官箴和功过考核的制度。南宋思想家陈亮针对宋代考课不注重实绩,只重年资,考课流于形式的弊端,在《中兴论》中提出了以实绩考核职官的主张,该主张

A.标志循资原则的成熟 B.利于国家对人才选拔

C.提高官吏工作积极性 D.体现了公平公正原则

32、宋代读书人和士大夫能否保持其身份地位,一概以科举为转移,官僚政治内部非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。这说明宋代

A.科举制度的完善 B.排除了家族背景影响

C.官僚政治的成熟 D.门第观念的逐步淡化

33、宋仁宗时,宦官杨怀敏因过被罢免“入内府都知”之职,仁宗想要复其职,却被政事堂下属的知制诰直接驳回,并严辞拒绝。这说明此时

A.皇权与相权的矛盾激化 B.皇权受到一定制约

C.宦官干政导致政治混乱 D.政事堂掌握决策权

34、宋代科举考试实行封弥和誉录制度,前者是将考卷上的考生姓名籍贯封贴,使考官无法得知考生身份,后者是将原卷封存,另抄副卷交考官批阅,以防考官辨认考生笔迹。这些制度

A.杜绝了科场舞弊现象 B.提高了科举考试的公正性

C.强化了门第出身观念 D.造成了选官制度日趋僵化

35、李剑农《中国古代经济史稿》统计,唐代有水利工程253项,其中北方103项;宋代有水利工程1048项,其中北方78项。据此可知与唐代相比,宋代

A.强化了重农抑商政策 B.农业与商业发展不平衡

C.南方耕地开发更充分 D.南方经济已经超过北方

36、北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市镇、这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败 B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展 D.海外贸易促进人口数量的增长

37、宋被元灭后,相当的南方士人或以“能行中国之道,则中国之主也”,或以“士人若不至京师,便不足以昌行其道”为由北上仕元。而明清鼎革之际,殉明士大夫就达3800多人,而选择自我放逐的明遗民为数更众。这种变化表明

A.清朝统治者打击汉族士大夫更甚 B.元朝统治者的文化政策积极有效

C.明废丞相设内阁带来的深远影响 D.官方哲学不断被拔高并走向僵化

38、重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续

C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

39、近代学人梁启超认为,儒学的创始人孔子并不喜欢谈论什么“性与天道”,而只是从日用行为极平实处培养人的理想性格,但后来儒学受到道、佛两派的挑战,儒士便“总觉得把孔子门学说找补些玄学的佐料才能满足”,于是宋明理学、陆王心学迭起,到晚明,更有颜习斋“无事袖手谈心性,临危一死报君王”之说。梁启超意在说明宋明理学

A.日益空疏脱离社会实际 B.深受佛、道思想的影响

C.成为官方正统哲学 D.渐趋精细化哲理化

40、宋代学者纷纷为经典重作注释之时,陆九渊则对此不屑一顾,认为经典是为个人服务的,不是个人为经典服务,并主张“六经当注我”。这表明陆九渊

A.否定了儒家经典的权威性 B.着力摆脱宋明理学的束缚

C.构建了严密的心学思想体系 D.强调了个体能动性的重要性

41、宋朝时期,江西饶州有“白石村民为人织纱于十里外”,四川邛州有“村民日趋成都府小东郭桥上卖工,凡有钱者皆可雇其充使令担负也”。据此推断,当时

A.自给自足的小农经济开始解体 B.重农抑商的经济政策发生动摇

C.耕织结合的生计方式有所改变 D.内陆地区工商业经济十分发达

42、宋代有“主户之于客户皆齐民”的说法,如朱熹认为“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦籍佃客耕田纳租以供赡家计”,同时有法律规定地主殴死佃客须要抵命。这反映出宋代

A.佃户与地主的矛盾激化 B.封建人身依附关系松弛

C.国家税收政策发生变化 D.田制不立导致土地兼并

43、北宋时期,由于土地所有权的转换加速,农民不再世代依附于某一地主,佃客可以在一定条件下离开原地主而佃种别的地主的土地。同时,客户购灭少量土地之后,就可以自立户名,成为封建国家的税户。探此可知

A.佃客人身依附关系削弱 B.封建地主土地所有制衰落

C.商品经济推动土地流转 D.北宋时土地兼并异常激烈

44、北宋时期,“本镇自来广南、福建、淮、浙商旅乘海船贩到香药诸杂税物,乃至京东、河北、河东等路商客般(搬)运见(现)钱、丝绵绫绢,往来交易买卖,极为繁盛”。这表明

A.北方的丝织业有一定优势 B.北宋时期海外商运发展十分迅速

C.经济重心逐渐转移到南方 D.北宋时期出现最早的纸币“交子”

45、北宋仁宗时创立“盐钞法”,“令商人就边郡入钱四贯八百售一钞,至解池请盐二百斤,任其私卖,得钱以实塞下,省数十郡搬运之劳。”对此理解正确的是

A.盐铁官营制度被彻底打破 B.北宋时抑商政策有所放松

C.该法的实施耗费大量民力 D.全国各产盐地均采用此法

46、在宋代海外贸易中,瓷器、丝织品和书籍等大宗出口商品产地主要集中在浙江、福建和广东等地;被称为“香药犀象”的海外商品,主要的销售地是京城、四川和东南地区。上述现象出现的背景是

A.海外贸易的拓展 B.经济重心的南移

C.经济结构的变化 D.消费市场的扩大

47、南宋时,相扑已经形成一套完整规则。水平颇高的职业相扑高手大量涌现,甚至还出现了女性相扑。比赛时,各方相扑高手云集临安,皇帝有时也去观看。相扑运动盛极一时的主要原因是

A.各地体育文化融合 B.市民生活丰富多彩

C.民间推崇尚武精神 D.城市商品经济发展

48、宋以前,蹴鞠、相扑等运动主要是在宫廷中开展。两宋时期,民间才开始出现蹴鞠项目,相扑运动也正是此时在瓦肆表演中深受市民喜爱。以上变化反映了

A.中央集权制度的进一步加强 B.政府提高了军事战斗力

C.商业发展冲击社会等级秩序 D.贵族政治开始走向瓦解

49、元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

A.戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

50、《感天动地窦娥冤》中有这样一个片段:“天地也,只合把清浊分辨,可怎糊涂了盗拓颜渊。为善的受贫穷偏命短,造恶的受富贵更寿延。”这一片段反映出该剧作

A.取材于市井风光 B.具有强烈的现实批判性

C.是元杂剧的鼎盛之作 D.体现百姓消极的人生态度

51、王阳明继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”据此可知,王阳明的思想

A.受到佛教思想的启发 B.注重加强道德修养

C.体现平等和叛逆萌芽 D.最终引出异端思想

52、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

53、明清时期,无论是陆路贡使和商客的接待、陪护、贸易纠纷,还是海路贸易中遇难船只、人员、货物的抚恤与资助,中国政府都颁布了明确的措施和法令。这反映了当时

A.朝廷重视维护中外贸易秩序 B.海禁政策松弛

C.国人已萌发近代国际法观念 D.对外交通受阻

54、明初崇尚耕读的学者吴与弼教导弟子:“秀才,若为懒惰,即他日何从到伊川(程颐)门下,何从到孟子门下”;清代思想家颜元也认为“吾用力农事,不逞食寝,邪妄之念,亦自不起”。由此可知

A.劳动的道德教化价值受到重视 B.士农界限已被突破

C.中国文化的耕读传统初步形成 D.重农抑商政策强化

55、明代思想家李贽曾说道:“前三代,吾无论矣,后三代汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。”还说道:“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”这表明李贽

A.呈现出鲜明的叛逆色彩 B.力图推动儒学回归本原

C.否定了社会主流价值观 D.排斥孔子的“圣人”地位

56、明初,承宣布政使司负责地方民事,按察使司负责地方法律诉讼和监察地方官员,都指挥使司负责地方军事。后来,巡抚作为中央官被派至地方参与整顿与管理,逐渐成为地方“钉子户”,但跨省问题又使巡抚间“顶牛”,“总督”应运而生。清朝更是将巡抚与总督作为地方官常态化。明清地方行政的变化

A.有利于提高地方的行政效率 B.削弱了中央集权

C.促使官僚集团内部开始分化 D.实现了军政合一

57、明代后期出现了从嘉兴府(特别是海盐县)向松江输出棉纱的情况,以至当时流行的商人交通手册《水陆路程》等书中都提到嘉兴至松江水路上的“棉纺船”。尤为值得注意的是,海盐用以纺纱的棉花,又是从松江输入。这一现象产生的主要原因是

A.交通方式的转变 B.经济作物的种植

C.货币制度的发展 D.地区分工的差异

58、表1

朝代 宋代 元代 明代

粮食平均亩产量 326 347 450

表1是宋代至明代江苏地区粮食平均亩产量统计表(单位:市斤)据此可以推知,明代江苏地区粮食亩产量的增加

A.得益于资本主义萌芽产生 B.促进了我国经济重心的南移

C.推动了美洲农作物的传播 D.为经济结构调整奠定了基础

59、据史料记载,清初江苏省松江府的棉田面积占耕地面积的60%~70%,浙江省湖州府的桑田面积占耕地面积的50%左右,且还在不断上升。这一变化

A.造成粮食亩产量大幅下降 B.导致货币地租取代实物地租

C.有利于民营手工业的发展 D.推动了当地自然经济的瓦解

60、《职贡图》是用来记载外国及中国境内的少数民族向朝廷进贡的纪实图画,从梁元帝萧绎开始,历代均有创作。清代以前《职贡图》描述这些民族贡使的形象往往丑陋、野蛮和怪异,而清代《职贡图》里西洋人则画得比较写实了。这种变化说明

A.朝贡贸易已经名存实亡 B.民族交融程度不断加深

C.外来文化影响国人思维 D.对外交往理性成分增加

61、(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明末清初的数十年间,四川遭受了多次战乱、天灾及瘟疫,境内人口锐减,耕地大量荒废。当时四川人口大约只有50万,达到了历史上的最低点。在此情况下,清政府实施“移民垦荒”政策。尤其是康熙二十二年(1683年),政府明确规定四川荒地归移民所有,全国掀起了移民入川的浪潮。在不到100年的时间内,四川移民已达632万人。到嘉庆末年,四川人口更是达到2000多万,全国最多。这次移民中,湖北、湖南的最多,故称“湖广填四川”。大规模的移民使四川农业生产力迅速恢复。“五方杂处”的环境促进了不同文化的交融,形成了独具特色的四川移民文化,如川剧。同时湖广填四川改变了汉唐以来由北向南移民格局,开创了由东向西大移民的先例。——摘编自陈世松《大变迁:“湖广填四川”影响解读》

材料二

18世纪末19世纪初,伴随美国领土的扩张,兴起了大规模的西进运动。大批移民争相跨过阿巴拉契亚山脉,涌入“老西部”地区。到1830年,北部大湖平原成为美国的“小麦王国”。而南部的海湾平原则号称“棉花王国”。加州黄金热的出现,则使采矿业迅速推向整个西部。随着铁路运输的大发展,1870年,中央大平原也成为世界上最大的“牧牛王国”。西进运动扩大了美国的生产基地和市场,极大地推动了美国工农业生产,使它从一个地处一隅的小邦,变成一个泱泱大国。美国西进运动和西部开发的历史也有阴暗的一面,这就是对印第安人的掠夺和屠杀。这一人类历史上罕见的种族灭绝暴行,是美国历史上永远洗刷不了的污点。

——摘编自刘绪贻《美国通史》

根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期“湖广填四川”的特点,并简要说明其影响。(12分)

根据材料一、二并结合所学知识,指出与“湖广填四川”相比,美国西进运动的不同之处。并说明这种不同出现的原因。(13分)

62、(12分)阅读材料,完成下列要求。

时间 主要神话故事概况

上古时期 盘古开天地、女娲补天、后羿射日、精卫填海,夸父追日等故事,歌颂正义、善良、勤劳、勇敢、乐观、毫迈的精神。

夏商周时期 掌权者以“天子”自居。商朝将历代商王编入神话世系表;西周时,随着《周礼》的出现,神仙们开始有了姓氏;东周更近一步,增补了夏朝的神话世系谱,明晰了华夏一脉夏商周三代相承的历史。

秦汉时期 推崇君权神授、天人合一。但又倡导不谈“怪力乱神”,扬仁孝抑神鬼,先秦神话典籍逐渐散佚,神话传说只能以宗教和民间的方式传承。

魏晋时期 魏晋时期百姓将精神寄托于鬼神之道,道教、佛教等宗教借此开始兴盛,华夏上古众神被边缘化,但没有消散,大部分融入宗教和民间神话体系。

唐宋以后 民间神话成为普通百姓最喜闻乐见的故事形式。其最高神仙是玉皇大帝,像是人间君王在神话故事中的映射,而天庭就像人间朝廷。一般认为神仙智慧高、品行好。普通的历史人物也被纳入神仙行列,关公、葛洪、尉迟敬德等等都可成为神仙。

——摘编自林响溪《古代中国神话考》和茅盾《中国神话研究初探》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

选择题正确选项下划横线

1、顾炎武在《日知录》中写道:“(魏晋)正始时,名士风流,盛于雒下。乃其弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达,视其主之颠危,若路人然,即此诸贤之倡也。自此以后,竞相祖述。”这表明,在魏晋时期

A.老庄之学成为正统思想 B.儒学的地位受到了冲击

C.士族当政导致社会黑暗 D.礼法观念失去民众信任

2、南朝梁武帝时不设中正官,规定士人“不通一经不得为官”。并建立国学,招生不限贵贱。还出现“甲科”之名,只要考得好,虽是“寒门后品”都可以“随才试吏”。梁武帝的改革

A.使儒学地位有所下降 B.使门阀士族政治衰落

C.有利于缓和社会矛盾 D.为统一奠定人才基础

3、《通鉴》记载:“(南朝)府州部内论事,皆签前直所论之事,置典签以主之,宋(南朝)世诸子多幼,时主皆以亲近左右为典签,……虽长王临藩,素族出镇,典签皆出纳教布,协其枢要,刺史不得专其职位。出任典签者又多为寒门素族。”据材料可知典签官的出现

A.一定程度上冲击了门阀政治 B.使中枢行政机构发生了变化

C.使行政官僚之间矛盾更尖锐 D.左右了南朝地方政局的发展

4、图1是出土于甘肃嘉峪关墓葬的3世纪壁画,描绘了耕地、播种、耙地的劳动情景。据此可知当时

图1

A.牛耕技术普遍推广 B.曲辕犁进一步完善

C.男耕女织的生产状况 D.精耕细作的农业生产

5、先秦时,人们用荪叶(菱白叶)包黍米,因呈牛角状,人们称之为“角黍”。魏晋南北朝时期人们已将北方的角黍和江南的筒粽统称为“粽”,这反映了魏晋南北朝时期

A.人民生活水平提升 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

6、敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻,保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

7、贾思勰的《齐民要术》共九十二篇,涉及饮食烹饪的内容占二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心。据此可知,《齐民要术》

A.是古代工艺技术著作的精品 B.体现出古代科技的实用特征

C.是中国现存最早的一部农书 D.反映了北魏农民生活的安逸

8、下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是

省份 江苏 浙江 河北 湖北 安徽 山东

人数 205 88 37 24 18 17

省份 陕西 山西 江西 河南 甘肃 内蒙

人数 7 7 6 5 4 3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

9、图1为南朝梁元帝所作的《职贡图》(局部),记录了前来南梁朝贡的各国人物,有金发碧眼的波斯胡人,也有浑身只披一块白布的黑人。该图体现了

图1

A.域外风情与华夏文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.西方写实与传统写意的结合 D.现实主义与浪漫主义的融合

10、开元十一年,唐玄宗改政事堂为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体。这一变化

A.使中枢机构分工明确 B.有利于提高工作效率

C.进一步削弱宰相权力 D.大大强化了中央集权

11、唐文宗(827—840年)想把真源公主、临真公主嫁给当时北方大姓士族,却遭到拒绝。对此,唐文宗对宰相说:“民间修昏(通‘婚’)姻,不计官品而上(通‘尚’)阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”这反映出唐朝

A.门阀士族势力遭到沉重打击 B.士庶有别观念影响巨大

C.科举制度在社会上没有影响 D.民间与官方婚姻观不同

12、唐代户部尚书入仕途径及相应人数统计,如下表所示,这反映出唐代

户部尚书 功臣 荫官 举荐 科举 皇帝 从军 不可考

前期 44 8 5 1 16 1 13

中期 27 2 4 3 12 2 4

后期 61 5 4 48 4

A.官员监察管理松散疏忽 B.三省六部制度走向成熟

C.察举制度仍有重要地位 D.官员文化素质逐步提高

13、学者毛汉光根据中国古代正史所载官员的出身背景资料,对统治阶层的社会成分进行了统计分析,其中“寒素"类官员占所载官员比例在东晋后期、隋朝和唐朝初期分别为1%、3%和24%。这一变化说明了

A.社会结构的变动 B.科举取士的影响

C.士族势力的衰落 D.地主经济的发展

14、没有科举制,官吏的选拔势必会充满乌烟瘴气和任人唯亲、任人唯钱的肮脏。但是,有了科举制之后,通过考试做官的人,就变得令人钦佩。凡是正途出身,尤其是两榜进士出身的进士,不仅上司高看一眼,连百姓也高看一眼。这说明科举制

A.保障了官员选拔的公正性 B.有利于提升官府的公众形象

C.提升了政府官员文化素质 D.导致不学无术之风发生逆转

15、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

16、唐贞观年间,负责修史的机构“史馆”被移至“禁中”,由宰相监修正史成为定制。这反映了

A.宰相修史更为严谨客观 B.宰相职权发生本质转变

C.唐代君主重视正史修撰 D.官修正史服务政治统治

17、唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置

A.扩大了官员选拔途径 B.加剧了君权与相权的矛盾

C.完善了三省六部制度 D.适应了君主专制统治需要

18、有学者把唐代的藩镇根据分布特点大致分为河朔型、中原型、边疆型、东南型等,其中河朔型藩镇最基本的特点是藩帅不由中央派遣而由本镇拥立,如魏博、成德、卢龙三镇节度使前后凡五十七人,唐廷所任者仅4人,其余都是父死子继、兄终弟及或偏裨擅立。这种藩镇

A.导致唐朝对地方的控制力削弱 B.导致安史之乱的爆发

C.形成源于地方经济实力的强大 D.使唐朝迅速走向灭亡

19、下表为唐代天宝年间和北宋初年全国户数统计表。表中呈现的变化

秦岭、淮河以北 秦岭、淮河以南

唐天宝年间 54.5% 45.5%

北宋初年 40.1% 59.9%

A.表明了社会经济进一步发展 B.推动对外贸易通道变化

C.说明北宋初年北方战争频繁 D.导致宋代政治中心南移

20、唐前期以身份等级来划分社会,法律明确规定了尊卑贵贱的不平等;唐朝中期以后,贫与富则成为人们阶层划分的新标准。这种变化说明

A.平民政治取代贵族政治 B.经济发展引起社会结构变动

C.封建等级制度逐渐瓦解 D.商人阶层政治地位得到提高

21、下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A.经济重心的南移已完成 B.江淮地区已成为全国经济重心

C.江南商品经济不断发展 D.江南地区社会经济影响力提升

22、公元780年,唐朝实行两税法,规定:一年分夏季和秋季两次纳税。每户按人丁资产多寡缴纳户税,按田亩多少缴纳地税,并取消租庸调和一切杂税杂役。国家财政收入明显增加。据此可知,两税法的实施

A.新法加重农民的赋税负担 B.减轻了对农民的人身控制

C.大商人必须纳税抑制了土地兼并 D.标志着征税依据由人丁转为财产

23、以下为1991年从唐朝金乡县主(李渊的孙女)与其丈夫合葬墓中出土的彩绘作品,据此可得出的结论是

骑马带猞猁狩猎女俑 骑马带猎豹狩猎胡人俑

A.较为开放的社会风气 B.男女社会地位平等

C.宽松开明的政治氛围 D.社会阶层流动加强

24、下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

唐朝丝绸之路 宋朝丝绸之路

A.统一的多民族国家的巩固 B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策 D.北方多民族政权并立

25、讽喻诗被唐代诗人应用的“前无古人”。因而,也具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这一现象本质上反映了

A.“经世致用”的诗风 B.唐代的政治环境开明

C.唐代的文化教育繁荣 D.唐代庶族阶级的崛起

26、宋朝规定皇帝任命或责降官员不当,负责起草诰词的知制诰和中书舍人、翰林学士可以“封还词头”,加以拒绝。皇帝动用内藏库等经费,宫廷向朝廷索取财物,常常受到朝廷有关机构的监督,并且要求按照制度办事。这主要反映出宋代

A.皇权受到有效制约 B.国家治理的理性化倾向

C.相权逐渐走向膨胀 D.土大夫政治的日趋成熟

27、著名学者指出,行省弥补了传统郡县制的不足,元中央在郡县制的基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,并以其内部特有的机制,使军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区成为比较成熟、稳定的建制。该学者意在说明行省制

A.细化了中央与地方权力 B.聚集境内财富以提供中央需要

C.消除了地方割据的根源 D.借助分权与集权加强中央集权

28、宋代地方财赋多备藏于各州,元代将直属州府所征的赋税送至各行省的直属仓库进行储藏,并由中央授权的个别专职官员进行提调。这一变化

A.扩大了行省治理自主权 B.导致了各州府经费短缺

C.增加了国家的财政收入 D.强化了中央对地方控制

29、在宋代科举制中,增加了一场皇帝主持的殿试,实行糊名(阅卷时盖住考生的名字)、誊录(抄写考生的试卷),不许朝廷官员推荐考生,食禄之家的子弟必须复试,对贵戚子弟另设考场和另派考官。这反映出宋代科举制

A.提高了人才选拔标准 B.已经杜绝了政治腐败

C.完善了考试录取程序 D.否定了世家大族特权

30、宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度

A.基于藩镇体制框架适度优化 B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式 D.制约了地方行政效率的提高

31、考课是古代一种对在职官吏的官箴和功过考核的制度。南宋思想家陈亮针对宋代考课不注重实绩,只重年资,考课流于形式的弊端,在《中兴论》中提出了以实绩考核职官的主张,该主张

A.标志循资原则的成熟 B.利于国家对人才选拔

C.提高官吏工作积极性 D.体现了公平公正原则

32、宋代读书人和士大夫能否保持其身份地位,一概以科举为转移,官僚政治内部非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。这说明宋代

A.科举制度的完善 B.排除了家族背景影响

C.官僚政治的成熟 D.门第观念的逐步淡化

33、宋仁宗时,宦官杨怀敏因过被罢免“入内府都知”之职,仁宗想要复其职,却被政事堂下属的知制诰直接驳回,并严辞拒绝。这说明此时

A.皇权与相权的矛盾激化 B.皇权受到一定制约

C.宦官干政导致政治混乱 D.政事堂掌握决策权

34、宋代科举考试实行封弥和誉录制度,前者是将考卷上的考生姓名籍贯封贴,使考官无法得知考生身份,后者是将原卷封存,另抄副卷交考官批阅,以防考官辨认考生笔迹。这些制度

A.杜绝了科场舞弊现象 B.提高了科举考试的公正性

C.强化了门第出身观念 D.造成了选官制度日趋僵化

35、李剑农《中国古代经济史稿》统计,唐代有水利工程253项,其中北方103项;宋代有水利工程1048项,其中北方78项。据此可知与唐代相比,宋代

A.强化了重农抑商政策 B.农业与商业发展不平衡

C.南方耕地开发更充分 D.南方经济已经超过北方

36、北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市镇、这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败 B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展 D.海外贸易促进人口数量的增长

37、宋被元灭后,相当的南方士人或以“能行中国之道,则中国之主也”,或以“士人若不至京师,便不足以昌行其道”为由北上仕元。而明清鼎革之际,殉明士大夫就达3800多人,而选择自我放逐的明遗民为数更众。这种变化表明

A.清朝统治者打击汉族士大夫更甚 B.元朝统治者的文化政策积极有效

C.明废丞相设内阁带来的深远影响 D.官方哲学不断被拔高并走向僵化

38、重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续

C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

39、近代学人梁启超认为,儒学的创始人孔子并不喜欢谈论什么“性与天道”,而只是从日用行为极平实处培养人的理想性格,但后来儒学受到道、佛两派的挑战,儒士便“总觉得把孔子门学说找补些玄学的佐料才能满足”,于是宋明理学、陆王心学迭起,到晚明,更有颜习斋“无事袖手谈心性,临危一死报君王”之说。梁启超意在说明宋明理学

A.日益空疏脱离社会实际 B.深受佛、道思想的影响

C.成为官方正统哲学 D.渐趋精细化哲理化

40、宋代学者纷纷为经典重作注释之时,陆九渊则对此不屑一顾,认为经典是为个人服务的,不是个人为经典服务,并主张“六经当注我”。这表明陆九渊

A.否定了儒家经典的权威性 B.着力摆脱宋明理学的束缚

C.构建了严密的心学思想体系 D.强调了个体能动性的重要性

41、宋朝时期,江西饶州有“白石村民为人织纱于十里外”,四川邛州有“村民日趋成都府小东郭桥上卖工,凡有钱者皆可雇其充使令担负也”。据此推断,当时

A.自给自足的小农经济开始解体 B.重农抑商的经济政策发生动摇

C.耕织结合的生计方式有所改变 D.内陆地区工商业经济十分发达

42、宋代有“主户之于客户皆齐民”的说法,如朱熹认为“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦籍佃客耕田纳租以供赡家计”,同时有法律规定地主殴死佃客须要抵命。这反映出宋代

A.佃户与地主的矛盾激化 B.封建人身依附关系松弛

C.国家税收政策发生变化 D.田制不立导致土地兼并

43、北宋时期,由于土地所有权的转换加速,农民不再世代依附于某一地主,佃客可以在一定条件下离开原地主而佃种别的地主的土地。同时,客户购灭少量土地之后,就可以自立户名,成为封建国家的税户。探此可知

A.佃客人身依附关系削弱 B.封建地主土地所有制衰落

C.商品经济推动土地流转 D.北宋时土地兼并异常激烈

44、北宋时期,“本镇自来广南、福建、淮、浙商旅乘海船贩到香药诸杂税物,乃至京东、河北、河东等路商客般(搬)运见(现)钱、丝绵绫绢,往来交易买卖,极为繁盛”。这表明

A.北方的丝织业有一定优势 B.北宋时期海外商运发展十分迅速

C.经济重心逐渐转移到南方 D.北宋时期出现最早的纸币“交子”

45、北宋仁宗时创立“盐钞法”,“令商人就边郡入钱四贯八百售一钞,至解池请盐二百斤,任其私卖,得钱以实塞下,省数十郡搬运之劳。”对此理解正确的是

A.盐铁官营制度被彻底打破 B.北宋时抑商政策有所放松

C.该法的实施耗费大量民力 D.全国各产盐地均采用此法

46、在宋代海外贸易中,瓷器、丝织品和书籍等大宗出口商品产地主要集中在浙江、福建和广东等地;被称为“香药犀象”的海外商品,主要的销售地是京城、四川和东南地区。上述现象出现的背景是

A.海外贸易的拓展 B.经济重心的南移

C.经济结构的变化 D.消费市场的扩大

47、南宋时,相扑已经形成一套完整规则。水平颇高的职业相扑高手大量涌现,甚至还出现了女性相扑。比赛时,各方相扑高手云集临安,皇帝有时也去观看。相扑运动盛极一时的主要原因是

A.各地体育文化融合 B.市民生活丰富多彩

C.民间推崇尚武精神 D.城市商品经济发展

48、宋以前,蹴鞠、相扑等运动主要是在宫廷中开展。两宋时期,民间才开始出现蹴鞠项目,相扑运动也正是此时在瓦肆表演中深受市民喜爱。以上变化反映了

A.中央集权制度的进一步加强 B.政府提高了军事战斗力

C.商业发展冲击社会等级秩序 D.贵族政治开始走向瓦解

49、元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

A.戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

50、《感天动地窦娥冤》中有这样一个片段:“天地也,只合把清浊分辨,可怎糊涂了盗拓颜渊。为善的受贫穷偏命短,造恶的受富贵更寿延。”这一片段反映出该剧作

A.取材于市井风光 B.具有强烈的现实批判性

C.是元杂剧的鼎盛之作 D.体现百姓消极的人生态度

51、王阳明继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”据此可知,王阳明的思想

A.受到佛教思想的启发 B.注重加强道德修养

C.体现平等和叛逆萌芽 D.最终引出异端思想

52、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

53、明清时期,无论是陆路贡使和商客的接待、陪护、贸易纠纷,还是海路贸易中遇难船只、人员、货物的抚恤与资助,中国政府都颁布了明确的措施和法令。这反映了当时

A.朝廷重视维护中外贸易秩序 B.海禁政策松弛

C.国人已萌发近代国际法观念 D.对外交通受阻

54、明初崇尚耕读的学者吴与弼教导弟子:“秀才,若为懒惰,即他日何从到伊川(程颐)门下,何从到孟子门下”;清代思想家颜元也认为“吾用力农事,不逞食寝,邪妄之念,亦自不起”。由此可知

A.劳动的道德教化价值受到重视 B.士农界限已被突破

C.中国文化的耕读传统初步形成 D.重农抑商政策强化

55、明代思想家李贽曾说道:“前三代,吾无论矣,后三代汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。”还说道:“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”这表明李贽

A.呈现出鲜明的叛逆色彩 B.力图推动儒学回归本原

C.否定了社会主流价值观 D.排斥孔子的“圣人”地位

56、明初,承宣布政使司负责地方民事,按察使司负责地方法律诉讼和监察地方官员,都指挥使司负责地方军事。后来,巡抚作为中央官被派至地方参与整顿与管理,逐渐成为地方“钉子户”,但跨省问题又使巡抚间“顶牛”,“总督”应运而生。清朝更是将巡抚与总督作为地方官常态化。明清地方行政的变化

A.有利于提高地方的行政效率 B.削弱了中央集权

C.促使官僚集团内部开始分化 D.实现了军政合一

57、明代后期出现了从嘉兴府(特别是海盐县)向松江输出棉纱的情况,以至当时流行的商人交通手册《水陆路程》等书中都提到嘉兴至松江水路上的“棉纺船”。尤为值得注意的是,海盐用以纺纱的棉花,又是从松江输入。这一现象产生的主要原因是

A.交通方式的转变 B.经济作物的种植

C.货币制度的发展 D.地区分工的差异

58、表1

朝代 宋代 元代 明代

粮食平均亩产量 326 347 450

表1是宋代至明代江苏地区粮食平均亩产量统计表(单位:市斤)据此可以推知,明代江苏地区粮食亩产量的增加

A.得益于资本主义萌芽产生 B.促进了我国经济重心的南移

C.推动了美洲农作物的传播 D.为经济结构调整奠定了基础

59、据史料记载,清初江苏省松江府的棉田面积占耕地面积的60%~70%,浙江省湖州府的桑田面积占耕地面积的50%左右,且还在不断上升。这一变化

A.造成粮食亩产量大幅下降 B.导致货币地租取代实物地租

C.有利于民营手工业的发展 D.推动了当地自然经济的瓦解

60、《职贡图》是用来记载外国及中国境内的少数民族向朝廷进贡的纪实图画,从梁元帝萧绎开始,历代均有创作。清代以前《职贡图》描述这些民族贡使的形象往往丑陋、野蛮和怪异,而清代《职贡图》里西洋人则画得比较写实了。这种变化说明

A.朝贡贸易已经名存实亡 B.民族交融程度不断加深

C.外来文化影响国人思维 D.对外交往理性成分增加

61(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明末清初的数十年间,四川遭受了多次战乱、天灾及瘟疫,境内人口锐减,耕地大量荒废。当时四川人口大约只有50万,达到了历史上的最低点。在此情况下,清政府实施“移民垦荒”政策。尤其是康熙二十二年(1683年),政府明确规定四川荒地归移民所有,全国掀起了移民入川的浪潮。在不到100年的时间内,四川移民已达632万人。到嘉庆末年,四川人口更是达到2000多万,全国最多。这次移民中,湖北、湖南的最多,故称“湖广填四川”。大规模的移民使四川农业生产力迅速恢复。“五方杂处”的环境促进了不同文化的交融,形成了独具特色的四川移民文化,如川剧。同时湖广填四川改变了汉唐以来由北向南移民格局,开创了由东向西大移民的先例。

——摘编自陈世松《大变迁:“湖广填四川”影响解读》

材料二

18世纪末19世纪初,伴随美国领土的扩张,兴起了大规模的西进运动。大批移民争相跨过阿巴拉契亚山脉,涌入“老西部”地区。到1830年,北部大湖平原成为美国的“小麦王国”。而南部的海湾平原则号称“棉花王国”。加州黄金热的出现,则使采矿业迅速推向整个西部。随着铁路运输的大发展,1870年,中央大平原也成为世界上最大的“牧牛王国”。西进运动扩大了美国的生产基地和市场,极大地推动了美国工农业生产,使它从一个地处一隅的小邦,变成一个泱泱大国。美国西进运动和西部开发的历史也有阴暗的一面,这就是对印第安人的掠夺和屠杀。这一人类历史上罕见的种族灭绝暴行,是美国历史上永远洗刷不了的污点。

——摘编自刘绪贻《美国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期“湖广填四川”的特点,并简要说明其影响。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与“湖广填四川”相比,美国西进运动的不同之处。并说明这种不同出现的原因。(13分)

【答案】

(1)特点:持续时间长;移民规模大;来源集中于湖南、湖北;政府主导鼓励性移民。(6分)

影响:促进四川地区经济的恢复发展;文化融合,影响到四川文化生活方式;开创了自东向西移民先例;助推康乾盛世的到来。(6分)

(2)不同:移民与领土扩张相结合;范围更广;以自发移民为主;采用大农场资本主义生产;伴随种族屠杀。(7分)

原因:经过独立战争,美国建立;工业革命,资本主义迅速发展;美国的领土迅速扩张;交通技术的迅速发展。(6分)

62(12分)阅读材料,完成下列要求。

时间 主要神话故事概况

上古时期 盘古开天地、女娲补天、后羿射日、精卫填海,夸父追日等故事,歌颂正义、善良、勤劳、勇敢、乐观、毫迈的精神。

夏商周时期 掌权者以“天子”自居。商朝将历代商王编入神话世系表;西周时,随着《周礼》的出现,神仙们开始有了姓氏;东周更近一步,增补了夏朝的神话世系谱,明晰了华夏一脉夏商周三代相承的历史。

秦汉时期 推崇君权神授、天人合一。但又倡导不谈“怪力乱神”,扬仁孝抑神鬼,先秦神话典籍逐渐散佚,神话传说只能以宗教和民间的方式传承。

魏晋时期 魏晋时期百姓将精神寄托于鬼神之道,道教、佛教等宗教借此开始兴盛,华夏上古众神被边缘化,但没有消散,大部分融入宗教和民间神话体系。

唐宋以后 民间神话成为普通百姓最喜闻乐见的故事形式。其最高神仙是玉皇大帝,像是人间君王在神话故事中的映射,而天庭就像人间朝廷。一般认为神仙智慧高、品行好。普通的历史人物也被纳入神仙行列,关公、葛洪、尉迟敬德等等都可成为神仙。

——摘编自林响溪《古代中国神话考》和茅盾《中国神话研究初探》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

【答案】

答案示例:

论题:神话故事与时代背景的关系。(3分)

阐述:夏商周时期,奴隶制国家形成并发展,分封制和宗法制确立发展,以血缘关系为纽带形成国家政治结构,为巩固奴隶主统治,神话故事受宗法制的影响,有了世系表、姓氏等现象。

汉武帝时期,为适应大一统的需要,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想被统治者确立为正统思想,扬仁孝抑神鬼成为社会的主流,神话故事典籍受儒家思想的影响,逐渐散佚。

唐宋时期,科举制的发展以及商品经济繁荣,社会阶层的流动性增强,神话故事逐渐世俗化和平民化,民间神话故事成为普通白姓最喜闻乐见的故事形式,普通人物也能成为神仙。(8分)

小结:社会存在决定社会意识,时代的变化影响神话故事的发展。(1分)

时间:2024年2月28日 时间:90分钟 分数:100分

考查范围:魏晋南北朝、隋唐、宋元、明清史

1、顾炎武在《日知录》中写道:“(魏晋)正始时,名士风流,盛于雒下。乃其弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达,视其主之颠危,若路人然,即此诸贤之倡也。自此以后,竞相祖述。”这表明,在魏晋时期

A.老庄之学成为正统思想 B.儒学的地位受到了冲击

C.士族当政导致社会黑暗 D.礼法观念失去民众信任

2、南朝梁武帝时不设中正官,规定士人“不通一经不得为官”。并建立国学,招生不限贵贱。还出现“甲科”之名,只要考得好,虽是“寒门后品”都可以“随才试吏”。梁武帝的改革

A.使儒学地位有所下降 B.使门阀士族政治衰落

C.有利于缓和社会矛盾 D.为统一奠定人才基础

3、《通鉴》记载:“(南朝)府州部内论事,皆签前直所论之事,置典签以主之,宋(南朝)世诸子多幼,时主皆以亲近左右为典签,……虽长王临藩,素族出镇,典签皆出纳教布,协其枢要,刺史不得专其职位。出任典签者又多为寒门素族。”据材料可知典签官的出现

A.一定程度上冲击了门阀政治 B.使中枢行政机构发生了变化

C.使行政官僚之间矛盾更尖锐 D.左右了南朝地方政局的发展

4、图1是出土于甘肃嘉峪关墓葬的3世纪壁画,描绘了耕地、播种、耙地的劳动情景。据此可知当时

图1

A.牛耕技术普遍推广 B.曲辕犁进一步完善

C.男耕女织的生产状况 D.精耕细作的农业生产

5、先秦时,人们用荪叶(菱白叶)包黍米,因呈牛角状,人们称之为“角黍”。魏晋南北朝时期人们已将北方的角黍和江南的筒粽统称为“粽”,这反映了魏晋南北朝时期

A.人民生活水平提升 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

6、敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻,保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

7、贾思勰的《齐民要术》共九十二篇,涉及饮食烹饪的内容占二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心。据此可知,《齐民要术》

A.是古代工艺技术著作的精品 B.体现出古代科技的实用特征

C.是中国现存最早的一部农书 D.反映了北魏农民生活的安逸

8、下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是

省份 江苏 浙江 河北 湖北 安徽 山东

人数 205 88 37 24 18 17

省份 陕西 山西 江西 河南 甘肃 内蒙

人数 7 7 6 5 4 3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

9、图1为南朝梁元帝所作的《职贡图》(局部),记录了前来南梁朝贡的各国人物,有金发碧眼的波斯胡人,也有浑身只披一块白布的黑人。该图体现了

图1

A.域外风情与华夏文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.西方写实与传统写意的结合 D.现实主义与浪漫主义的融合

10、开元十一年,唐玄宗改政事堂为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体。这一变化

A.使中枢机构分工明确 B.有利于提高工作效率

C.进一步削弱宰相权力 D.大大强化了中央集权

11、唐文宗(827—840年)想把真源公主、临真公主嫁给当时北方大姓士族,却遭到拒绝。对此,唐文宗对宰相说:“民间修昏(通‘婚’)姻,不计官品而上(通‘尚’)阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”这反映出唐朝

A.门阀士族势力遭到沉重打击 B.士庶有别观念影响巨大

C.科举制度在社会上没有影响 D.民间与官方婚姻观不同

12、唐代户部尚书入仕途径及相应人数统计,如下表所示,这反映出唐代

户部尚书 功臣 荫官 举荐 科举 皇帝 从军 不可考

前期 44 8 5 1 16 1 13

中期 27 2 4 3 12 2 4

后期 61 5 4 48 4

A.官员监察管理松散疏忽 B.三省六部制度走向成熟

C.察举制度仍有重要地位 D.官员文化素质逐步提高

13、学者毛汉光根据中国古代正史所载官员的出身背景资料,对统治阶层的社会成分进行了统计分析,其中“寒素"类官员占所载官员比例在东晋后期、隋朝和唐朝初期分别为1%、3%和24%。这一变化说明了

A.社会结构的变动 B.科举取士的影响

C.士族势力的衰落 D.地主经济的发展

14、没有科举制,官吏的选拔势必会充满乌烟瘴气和任人唯亲、任人唯钱的肮脏。但是,有了科举制之后,通过考试做官的人,就变得令人钦佩。凡是正途出身,尤其是两榜进士出身的进士,不仅上司高看一眼,连百姓也高看一眼。这说明科举制

A.保障了官员选拔的公正性 B.有利于提升官府的公众形象

C.提升了政府官员文化素质 D.导致不学无术之风发生逆转

15、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

16、唐贞观年间,负责修史的机构“史馆”被移至“禁中”,由宰相监修正史成为定制。这反映了

A.宰相修史更为严谨客观 B.宰相职权发生本质转变

C.唐代君主重视正史修撰 D.官修正史服务政治统治

17、唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置

A.扩大了官员选拔途径 B.加剧了君权与相权的矛盾

C.完善了三省六部制度 D.适应了君主专制统治需要

18、有学者把唐代的藩镇根据分布特点大致分为河朔型、中原型、边疆型、东南型等,其中河朔型藩镇最基本的特点是藩帅不由中央派遣而由本镇拥立,如魏博、成德、卢龙三镇节度使前后凡五十七人,唐廷所任者仅4人,其余都是父死子继、兄终弟及或偏裨擅立。这种藩镇

A.导致唐朝对地方的控制力削弱 B.导致安史之乱的爆发

C.形成源于地方经济实力的强大 D.使唐朝迅速走向灭亡

19、下表为唐代天宝年间和北宋初年全国户数统计表。表中呈现的变化

秦岭、淮河以北 秦岭、淮河以南

唐天宝年间 54.5% 45.5%

北宋初年 40.1% 59.9%

A.表明了社会经济进一步发展 B.推动对外贸易通道变化

C.说明北宋初年北方战争频繁 D.导致宋代政治中心南移

20、唐前期以身份等级来划分社会,法律明确规定了尊卑贵贱的不平等;唐朝中期以后,贫与富则成为人们阶层划分的新标准。这种变化说明

A.平民政治取代贵族政治 B.经济发展引起社会结构变动

C.封建等级制度逐渐瓦解 D.商人阶层政治地位得到提高

21、下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A.经济重心的南移已完成 B.江淮地区已成为全国经济重心

C.江南商品经济不断发展 D.江南地区社会经济影响力提升

22、公元780年,唐朝实行两税法,规定:一年分夏季和秋季两次纳税。每户按人丁资产多寡缴纳户税,按田亩多少缴纳地税,并取消租庸调和一切杂税杂役。国家财政收入明显增加。据此可知,两税法的实施

A.新法加重农民的赋税负担 B.减轻了对农民的人身控制

C.大商人必须纳税抑制了土地兼并 D.标志着征税依据由人丁转为财产

23、以下为1991年从唐朝金乡县主(李渊的孙女)与其丈夫合葬墓中出土的彩绘作品,据此可得出的结论是

骑马带猞猁狩猎女俑 骑马带猎豹狩猎胡人俑

A.较为开放的社会风气 B.男女社会地位平等

C.宽松开明的政治氛围 D.社会阶层流动加强

24、下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

唐朝丝绸之路 宋朝丝绸之路

A.统一的多民族国家的巩固 B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策 D.北方多民族政权并立

25、讽喻诗被唐代诗人应用的“前无古人”。因而,也具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这一现象本质上反映了

A.“经世致用”的诗风 B.唐代的政治环境开明

C.唐代的文化教育繁荣 D.唐代庶族阶级的崛起

26、宋朝规定皇帝任命或责降官员不当,负责起草诰词的知制诰和中书舍人、翰林学士可以“封还词头”,加以拒绝。皇帝动用内藏库等经费,宫廷向朝廷索取财物,常常受到朝廷有关机构的监督,并且要求按照制度办事。这主要反映出宋代

A.皇权受到有效制约 B.国家治理的理性化倾向

C.相权逐渐走向膨胀 D.土大夫政治的日趋成熟

27、著名学者指出,行省弥补了传统郡县制的不足,元中央在郡县制的基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,并以其内部特有的机制,使军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区成为比较成熟、稳定的建制。该学者意在说明行省制

A.细化了中央与地方权力 B.聚集境内财富以提供中央需要

C.消除了地方割据的根源 D.借助分权与集权加强中央集权

28、宋代地方财赋多备藏于各州,元代将直属州府所征的赋税送至各行省的直属仓库进行储藏,并由中央授权的个别专职官员进行提调。这一变化

A.扩大了行省治理自主权 B.导致了各州府经费短缺

C.增加了国家的财政收入 D.强化了中央对地方控制

29、在宋代科举制中,增加了一场皇帝主持的殿试,实行糊名(阅卷时盖住考生的名字)、誊录(抄写考生的试卷),不许朝廷官员推荐考生,食禄之家的子弟必须复试,对贵戚子弟另设考场和另派考官。这反映出宋代科举制

A.提高了人才选拔标准 B.已经杜绝了政治腐败

C.完善了考试录取程序 D.否定了世家大族特权

30、宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度

A.基于藩镇体制框架适度优化 B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式 D.制约了地方行政效率的提高

31、考课是古代一种对在职官吏的官箴和功过考核的制度。南宋思想家陈亮针对宋代考课不注重实绩,只重年资,考课流于形式的弊端,在《中兴论》中提出了以实绩考核职官的主张,该主张

A.标志循资原则的成熟 B.利于国家对人才选拔

C.提高官吏工作积极性 D.体现了公平公正原则

32、宋代读书人和士大夫能否保持其身份地位,一概以科举为转移,官僚政治内部非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。这说明宋代

A.科举制度的完善 B.排除了家族背景影响

C.官僚政治的成熟 D.门第观念的逐步淡化

33、宋仁宗时,宦官杨怀敏因过被罢免“入内府都知”之职,仁宗想要复其职,却被政事堂下属的知制诰直接驳回,并严辞拒绝。这说明此时

A.皇权与相权的矛盾激化 B.皇权受到一定制约

C.宦官干政导致政治混乱 D.政事堂掌握决策权

34、宋代科举考试实行封弥和誉录制度,前者是将考卷上的考生姓名籍贯封贴,使考官无法得知考生身份,后者是将原卷封存,另抄副卷交考官批阅,以防考官辨认考生笔迹。这些制度

A.杜绝了科场舞弊现象 B.提高了科举考试的公正性

C.强化了门第出身观念 D.造成了选官制度日趋僵化

35、李剑农《中国古代经济史稿》统计,唐代有水利工程253项,其中北方103项;宋代有水利工程1048项,其中北方78项。据此可知与唐代相比,宋代

A.强化了重农抑商政策 B.农业与商业发展不平衡

C.南方耕地开发更充分 D.南方经济已经超过北方

36、北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市镇、这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败 B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展 D.海外贸易促进人口数量的增长

37、宋被元灭后,相当的南方士人或以“能行中国之道,则中国之主也”,或以“士人若不至京师,便不足以昌行其道”为由北上仕元。而明清鼎革之际,殉明士大夫就达3800多人,而选择自我放逐的明遗民为数更众。这种变化表明

A.清朝统治者打击汉族士大夫更甚 B.元朝统治者的文化政策积极有效

C.明废丞相设内阁带来的深远影响 D.官方哲学不断被拔高并走向僵化

38、重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续

C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

39、近代学人梁启超认为,儒学的创始人孔子并不喜欢谈论什么“性与天道”,而只是从日用行为极平实处培养人的理想性格,但后来儒学受到道、佛两派的挑战,儒士便“总觉得把孔子门学说找补些玄学的佐料才能满足”,于是宋明理学、陆王心学迭起,到晚明,更有颜习斋“无事袖手谈心性,临危一死报君王”之说。梁启超意在说明宋明理学

A.日益空疏脱离社会实际 B.深受佛、道思想的影响

C.成为官方正统哲学 D.渐趋精细化哲理化

40、宋代学者纷纷为经典重作注释之时,陆九渊则对此不屑一顾,认为经典是为个人服务的,不是个人为经典服务,并主张“六经当注我”。这表明陆九渊

A.否定了儒家经典的权威性 B.着力摆脱宋明理学的束缚

C.构建了严密的心学思想体系 D.强调了个体能动性的重要性

41、宋朝时期,江西饶州有“白石村民为人织纱于十里外”,四川邛州有“村民日趋成都府小东郭桥上卖工,凡有钱者皆可雇其充使令担负也”。据此推断,当时

A.自给自足的小农经济开始解体 B.重农抑商的经济政策发生动摇

C.耕织结合的生计方式有所改变 D.内陆地区工商业经济十分发达

42、宋代有“主户之于客户皆齐民”的说法,如朱熹认为“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦籍佃客耕田纳租以供赡家计”,同时有法律规定地主殴死佃客须要抵命。这反映出宋代

A.佃户与地主的矛盾激化 B.封建人身依附关系松弛

C.国家税收政策发生变化 D.田制不立导致土地兼并

43、北宋时期,由于土地所有权的转换加速,农民不再世代依附于某一地主,佃客可以在一定条件下离开原地主而佃种别的地主的土地。同时,客户购灭少量土地之后,就可以自立户名,成为封建国家的税户。探此可知

A.佃客人身依附关系削弱 B.封建地主土地所有制衰落

C.商品经济推动土地流转 D.北宋时土地兼并异常激烈

44、北宋时期,“本镇自来广南、福建、淮、浙商旅乘海船贩到香药诸杂税物,乃至京东、河北、河东等路商客般(搬)运见(现)钱、丝绵绫绢,往来交易买卖,极为繁盛”。这表明

A.北方的丝织业有一定优势 B.北宋时期海外商运发展十分迅速

C.经济重心逐渐转移到南方 D.北宋时期出现最早的纸币“交子”

45、北宋仁宗时创立“盐钞法”,“令商人就边郡入钱四贯八百售一钞,至解池请盐二百斤,任其私卖,得钱以实塞下,省数十郡搬运之劳。”对此理解正确的是

A.盐铁官营制度被彻底打破 B.北宋时抑商政策有所放松

C.该法的实施耗费大量民力 D.全国各产盐地均采用此法

46、在宋代海外贸易中,瓷器、丝织品和书籍等大宗出口商品产地主要集中在浙江、福建和广东等地;被称为“香药犀象”的海外商品,主要的销售地是京城、四川和东南地区。上述现象出现的背景是

A.海外贸易的拓展 B.经济重心的南移

C.经济结构的变化 D.消费市场的扩大

47、南宋时,相扑已经形成一套完整规则。水平颇高的职业相扑高手大量涌现,甚至还出现了女性相扑。比赛时,各方相扑高手云集临安,皇帝有时也去观看。相扑运动盛极一时的主要原因是

A.各地体育文化融合 B.市民生活丰富多彩

C.民间推崇尚武精神 D.城市商品经济发展

48、宋以前,蹴鞠、相扑等运动主要是在宫廷中开展。两宋时期,民间才开始出现蹴鞠项目,相扑运动也正是此时在瓦肆表演中深受市民喜爱。以上变化反映了

A.中央集权制度的进一步加强 B.政府提高了军事战斗力

C.商业发展冲击社会等级秩序 D.贵族政治开始走向瓦解

49、元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

A.戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

50、《感天动地窦娥冤》中有这样一个片段:“天地也,只合把清浊分辨,可怎糊涂了盗拓颜渊。为善的受贫穷偏命短,造恶的受富贵更寿延。”这一片段反映出该剧作

A.取材于市井风光 B.具有强烈的现实批判性

C.是元杂剧的鼎盛之作 D.体现百姓消极的人生态度

51、王阳明继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”据此可知,王阳明的思想

A.受到佛教思想的启发 B.注重加强道德修养

C.体现平等和叛逆萌芽 D.最终引出异端思想

52、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

53、明清时期,无论是陆路贡使和商客的接待、陪护、贸易纠纷,还是海路贸易中遇难船只、人员、货物的抚恤与资助,中国政府都颁布了明确的措施和法令。这反映了当时

A.朝廷重视维护中外贸易秩序 B.海禁政策松弛

C.国人已萌发近代国际法观念 D.对外交通受阻

54、明初崇尚耕读的学者吴与弼教导弟子:“秀才,若为懒惰,即他日何从到伊川(程颐)门下,何从到孟子门下”;清代思想家颜元也认为“吾用力农事,不逞食寝,邪妄之念,亦自不起”。由此可知

A.劳动的道德教化价值受到重视 B.士农界限已被突破

C.中国文化的耕读传统初步形成 D.重农抑商政策强化

55、明代思想家李贽曾说道:“前三代,吾无论矣,后三代汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。”还说道:“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”这表明李贽

A.呈现出鲜明的叛逆色彩 B.力图推动儒学回归本原

C.否定了社会主流价值观 D.排斥孔子的“圣人”地位

56、明初,承宣布政使司负责地方民事,按察使司负责地方法律诉讼和监察地方官员,都指挥使司负责地方军事。后来,巡抚作为中央官被派至地方参与整顿与管理,逐渐成为地方“钉子户”,但跨省问题又使巡抚间“顶牛”,“总督”应运而生。清朝更是将巡抚与总督作为地方官常态化。明清地方行政的变化

A.有利于提高地方的行政效率 B.削弱了中央集权

C.促使官僚集团内部开始分化 D.实现了军政合一

57、明代后期出现了从嘉兴府(特别是海盐县)向松江输出棉纱的情况,以至当时流行的商人交通手册《水陆路程》等书中都提到嘉兴至松江水路上的“棉纺船”。尤为值得注意的是,海盐用以纺纱的棉花,又是从松江输入。这一现象产生的主要原因是

A.交通方式的转变 B.经济作物的种植

C.货币制度的发展 D.地区分工的差异

58、表1

朝代 宋代 元代 明代

粮食平均亩产量 326 347 450

表1是宋代至明代江苏地区粮食平均亩产量统计表(单位:市斤)据此可以推知,明代江苏地区粮食亩产量的增加

A.得益于资本主义萌芽产生 B.促进了我国经济重心的南移

C.推动了美洲农作物的传播 D.为经济结构调整奠定了基础

59、据史料记载,清初江苏省松江府的棉田面积占耕地面积的60%~70%,浙江省湖州府的桑田面积占耕地面积的50%左右,且还在不断上升。这一变化

A.造成粮食亩产量大幅下降 B.导致货币地租取代实物地租

C.有利于民营手工业的发展 D.推动了当地自然经济的瓦解

60、《职贡图》是用来记载外国及中国境内的少数民族向朝廷进贡的纪实图画,从梁元帝萧绎开始,历代均有创作。清代以前《职贡图》描述这些民族贡使的形象往往丑陋、野蛮和怪异,而清代《职贡图》里西洋人则画得比较写实了。这种变化说明

A.朝贡贸易已经名存实亡 B.民族交融程度不断加深

C.外来文化影响国人思维 D.对外交往理性成分增加

61、(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明末清初的数十年间,四川遭受了多次战乱、天灾及瘟疫,境内人口锐减,耕地大量荒废。当时四川人口大约只有50万,达到了历史上的最低点。在此情况下,清政府实施“移民垦荒”政策。尤其是康熙二十二年(1683年),政府明确规定四川荒地归移民所有,全国掀起了移民入川的浪潮。在不到100年的时间内,四川移民已达632万人。到嘉庆末年,四川人口更是达到2000多万,全国最多。这次移民中,湖北、湖南的最多,故称“湖广填四川”。大规模的移民使四川农业生产力迅速恢复。“五方杂处”的环境促进了不同文化的交融,形成了独具特色的四川移民文化,如川剧。同时湖广填四川改变了汉唐以来由北向南移民格局,开创了由东向西大移民的先例。——摘编自陈世松《大变迁:“湖广填四川”影响解读》

材料二

18世纪末19世纪初,伴随美国领土的扩张,兴起了大规模的西进运动。大批移民争相跨过阿巴拉契亚山脉,涌入“老西部”地区。到1830年,北部大湖平原成为美国的“小麦王国”。而南部的海湾平原则号称“棉花王国”。加州黄金热的出现,则使采矿业迅速推向整个西部。随着铁路运输的大发展,1870年,中央大平原也成为世界上最大的“牧牛王国”。西进运动扩大了美国的生产基地和市场,极大地推动了美国工农业生产,使它从一个地处一隅的小邦,变成一个泱泱大国。美国西进运动和西部开发的历史也有阴暗的一面,这就是对印第安人的掠夺和屠杀。这一人类历史上罕见的种族灭绝暴行,是美国历史上永远洗刷不了的污点。

——摘编自刘绪贻《美国通史》

根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期“湖广填四川”的特点,并简要说明其影响。(12分)

根据材料一、二并结合所学知识,指出与“湖广填四川”相比,美国西进运动的不同之处。并说明这种不同出现的原因。(13分)

62、(12分)阅读材料,完成下列要求。

时间 主要神话故事概况

上古时期 盘古开天地、女娲补天、后羿射日、精卫填海,夸父追日等故事,歌颂正义、善良、勤劳、勇敢、乐观、毫迈的精神。

夏商周时期 掌权者以“天子”自居。商朝将历代商王编入神话世系表;西周时,随着《周礼》的出现,神仙们开始有了姓氏;东周更近一步,增补了夏朝的神话世系谱,明晰了华夏一脉夏商周三代相承的历史。

秦汉时期 推崇君权神授、天人合一。但又倡导不谈“怪力乱神”,扬仁孝抑神鬼,先秦神话典籍逐渐散佚,神话传说只能以宗教和民间的方式传承。

魏晋时期 魏晋时期百姓将精神寄托于鬼神之道,道教、佛教等宗教借此开始兴盛,华夏上古众神被边缘化,但没有消散,大部分融入宗教和民间神话体系。

唐宋以后 民间神话成为普通百姓最喜闻乐见的故事形式。其最高神仙是玉皇大帝,像是人间君王在神话故事中的映射,而天庭就像人间朝廷。一般认为神仙智慧高、品行好。普通的历史人物也被纳入神仙行列,关公、葛洪、尉迟敬德等等都可成为神仙。

——摘编自林响溪《古代中国神话考》和茅盾《中国神话研究初探》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

参考答案

选择题正确选项下划横线

1、顾炎武在《日知录》中写道:“(魏晋)正始时,名士风流,盛于雒下。乃其弃经典而尚老庄,蔑礼法而崇放达,视其主之颠危,若路人然,即此诸贤之倡也。自此以后,竞相祖述。”这表明,在魏晋时期

A.老庄之学成为正统思想 B.儒学的地位受到了冲击

C.士族当政导致社会黑暗 D.礼法观念失去民众信任

2、南朝梁武帝时不设中正官,规定士人“不通一经不得为官”。并建立国学,招生不限贵贱。还出现“甲科”之名,只要考得好,虽是“寒门后品”都可以“随才试吏”。梁武帝的改革

A.使儒学地位有所下降 B.使门阀士族政治衰落

C.有利于缓和社会矛盾 D.为统一奠定人才基础

3、《通鉴》记载:“(南朝)府州部内论事,皆签前直所论之事,置典签以主之,宋(南朝)世诸子多幼,时主皆以亲近左右为典签,……虽长王临藩,素族出镇,典签皆出纳教布,协其枢要,刺史不得专其职位。出任典签者又多为寒门素族。”据材料可知典签官的出现

A.一定程度上冲击了门阀政治 B.使中枢行政机构发生了变化

C.使行政官僚之间矛盾更尖锐 D.左右了南朝地方政局的发展

4、图1是出土于甘肃嘉峪关墓葬的3世纪壁画,描绘了耕地、播种、耙地的劳动情景。据此可知当时

图1

A.牛耕技术普遍推广 B.曲辕犁进一步完善

C.男耕女织的生产状况 D.精耕细作的农业生产

5、先秦时,人们用荪叶(菱白叶)包黍米,因呈牛角状,人们称之为“角黍”。魏晋南北朝时期人们已将北方的角黍和江南的筒粽统称为“粽”,这反映了魏晋南北朝时期

A.人民生活水平提升 B.经济重心逐渐南移

C.南北文化习俗交融 D.端午节日开始形成

6、敦煌莫高窟中所存北魏时期的释迦牟尼塑像,身上斜披印度袈裟,头顶扎扁圆形发髻,保留键陀螺样式;而中唐时期的胁侍菩萨塑像则肤色白净,表情随和,保留唐代平民的两片螺圆形发髻。这种变化反映出

A.隋唐文化的开放包容 B.儒学主流地位的丧失

C.佛教文化逐渐本土化 D.统治者对佛教的重视

7、贾思勰的《齐民要术》共九十二篇,涉及饮食烹饪的内容占二十五篇,包括造曲、酿酒、制盐、做酱、造醋、做豆豉、做齑、做鱼、做脯腊、做乳酪、做菜肴和点心。据此可知,《齐民要术》

A.是古代工艺技术著作的精品 B.体现出古代科技的实用特征

C.是中国现存最早的一部农书 D.反映了北魏农民生活的安逸

8、下表为南北朝时期文学家分布(现代省份)这种现象出现的主要原因是

省份 江苏 浙江 河北 湖北 安徽 山东

人数 205 88 37 24 18 17

省份 陕西 山西 江西 河南 甘肃 内蒙

人数 7 7 6 5 4 3

A.各地经济发展不平衡 B.南北文化交流频繁

C.经济重心实现了南移 D.北方社会动荡不安

9、图1为南朝梁元帝所作的《职贡图》(局部),记录了前来南梁朝贡的各国人物,有金发碧眼的波斯胡人,也有浑身只披一块白布的黑人。该图体现了

图1

A.域外风情与华夏文化的交汇 B.文人意趣与市井风情的杂糅

C.西方写实与传统写意的结合 D.现实主义与浪漫主义的融合

10、开元十一年,唐玄宗改政事堂为“中书门下”,将中书省和门下省合为一体。这一变化

A.使中枢机构分工明确 B.有利于提高工作效率

C.进一步削弱宰相权力 D.大大强化了中央集权

11、唐文宗(827—840年)想把真源公主、临真公主嫁给当时北方大姓士族,却遭到拒绝。对此,唐文宗对宰相说:“民间修昏(通‘婚’)姻,不计官品而上(通‘尚’)阀阅,我家二百年天子,顾不及崔、卢耶?”这反映出唐朝

A.门阀士族势力遭到沉重打击 B.士庶有别观念影响巨大

C.科举制度在社会上没有影响 D.民间与官方婚姻观不同

12、唐代户部尚书入仕途径及相应人数统计,如下表所示,这反映出唐代

户部尚书 功臣 荫官 举荐 科举 皇帝 从军 不可考

前期 44 8 5 1 16 1 13

中期 27 2 4 3 12 2 4

后期 61 5 4 48 4

A.官员监察管理松散疏忽 B.三省六部制度走向成熟

C.察举制度仍有重要地位 D.官员文化素质逐步提高

13、学者毛汉光根据中国古代正史所载官员的出身背景资料,对统治阶层的社会成分进行了统计分析,其中“寒素"类官员占所载官员比例在东晋后期、隋朝和唐朝初期分别为1%、3%和24%。这一变化说明了

A.社会结构的变动 B.科举取士的影响

C.士族势力的衰落 D.地主经济的发展

14、没有科举制,官吏的选拔势必会充满乌烟瘴气和任人唯亲、任人唯钱的肮脏。但是,有了科举制之后,通过考试做官的人,就变得令人钦佩。凡是正途出身,尤其是两榜进士出身的进士,不仅上司高看一眼,连百姓也高看一眼。这说明科举制

A.保障了官员选拔的公正性 B.有利于提升官府的公众形象

C.提升了政府官员文化素质 D.导致不学无术之风发生逆转

15、研究发现,唐代宰相多来自世家大族;而五代宰相出身却复杂得多,有出身行伍、官吏、幕僚、寒门甚至家奴等,进士出身者在整个宰相群体中超过了半数。这一变化反映出

A.社会阶层的流动 B.中央集权的强化

C.农耕经济的繁荣 D.门阀制度的兴盛

16、唐贞观年间,负责修史的机构“史馆”被移至“禁中”,由宰相监修正史成为定制。这反映了

A.宰相修史更为严谨客观 B.宰相职权发生本质转变

C.唐代君主重视正史修撰 D.官修正史服务政治统治

17、唐初,皇宫和政府部门多设有学士机构。学士无品秩,但得参与谋议,充作政府顾问。唐太宗间或请名儒学士起草诏书;武则天常令“北门学士”居中用事,参决百司表奏;唐玄宗成立翰林学士院,负责一部分诏书的起草。由此可知,唐代学士机构的设置

A.扩大了官员选拔途径 B.加剧了君权与相权的矛盾

C.完善了三省六部制度 D.适应了君主专制统治需要

18、有学者把唐代的藩镇根据分布特点大致分为河朔型、中原型、边疆型、东南型等,其中河朔型藩镇最基本的特点是藩帅不由中央派遣而由本镇拥立,如魏博、成德、卢龙三镇节度使前后凡五十七人,唐廷所任者仅4人,其余都是父死子继、兄终弟及或偏裨擅立。这种藩镇

A.导致唐朝对地方的控制力削弱 B.导致安史之乱的爆发

C.形成源于地方经济实力的强大 D.使唐朝迅速走向灭亡

19、下表为唐代天宝年间和北宋初年全国户数统计表。表中呈现的变化

秦岭、淮河以北 秦岭、淮河以南

唐天宝年间 54.5% 45.5%

北宋初年 40.1% 59.9%

A.表明了社会经济进一步发展 B.推动对外贸易通道变化

C.说明北宋初年北方战争频繁 D.导致宋代政治中心南移

20、唐前期以身份等级来划分社会,法律明确规定了尊卑贵贱的不平等;唐朝中期以后,贫与富则成为人们阶层划分的新标准。这种变化说明

A.平民政治取代贵族政治 B.经济发展引起社会结构变动

C.封建等级制度逐渐瓦解 D.商人阶层政治地位得到提高

21、下表为不同文献对唐宋时期江南经济的记述。据此可知,唐宋时期

记述 出处

“至于长安宝货药肆,成丰衍于南方之物。” 唐·高彦休《唐阙史》

“天下无江淮,不能以足用;江准无天下,自可以为国。” 北宋·李觏《寄上富枢密书》

“大江之东,南至五岭……舟车南北,日夜灌输京师者,居天下十之六七。” 北宋·沈括《扬州重修平山堂记》

A.经济重心的南移已完成 B.江淮地区已成为全国经济重心

C.江南商品经济不断发展 D.江南地区社会经济影响力提升

22、公元780年,唐朝实行两税法,规定:一年分夏季和秋季两次纳税。每户按人丁资产多寡缴纳户税,按田亩多少缴纳地税,并取消租庸调和一切杂税杂役。国家财政收入明显增加。据此可知,两税法的实施

A.新法加重农民的赋税负担 B.减轻了对农民的人身控制

C.大商人必须纳税抑制了土地兼并 D.标志着征税依据由人丁转为财产

23、以下为1991年从唐朝金乡县主(李渊的孙女)与其丈夫合葬墓中出土的彩绘作品,据此可得出的结论是

骑马带猞猁狩猎女俑 骑马带猎豹狩猎胡人俑

A.较为开放的社会风气 B.男女社会地位平等

C.宽松开明的政治氛围 D.社会阶层流动加强

24、下图为唐宋丝绸之路形势图,导致这种变化的社会政治原因是

唐朝丝绸之路 宋朝丝绸之路

A.统一的多民族国家的巩固 B.经济中心已移至南方

C.政府实施开放的对外政策 D.北方多民族政权并立

25、讽喻诗被唐代诗人应用的“前无古人”。因而,也具有了明显的“谏言”性质。白居易曾强调说:“文章合为时而著,诗歌合为事而作”;要“为君、为臣、为民、为物、为事而作,不为文而作”。这一现象本质上反映了

A.“经世致用”的诗风 B.唐代的政治环境开明

C.唐代的文化教育繁荣 D.唐代庶族阶级的崛起

26、宋朝规定皇帝任命或责降官员不当,负责起草诰词的知制诰和中书舍人、翰林学士可以“封还词头”,加以拒绝。皇帝动用内藏库等经费,宫廷向朝廷索取财物,常常受到朝廷有关机构的监督,并且要求按照制度办事。这主要反映出宋代

A.皇权受到有效制约 B.国家治理的理性化倾向

C.相权逐渐走向膨胀 D.土大夫政治的日趋成熟

27、著名学者指出,行省弥补了传统郡县制的不足,元中央在郡县制的基础上另加行省之类的高层督政组织于中央与路府州县之间,并以其内部特有的机制,使军事、财赋、监察三位一体的行省高层督政区成为比较成熟、稳定的建制。该学者意在说明行省制

A.细化了中央与地方权力 B.聚集境内财富以提供中央需要

C.消除了地方割据的根源 D.借助分权与集权加强中央集权

28、宋代地方财赋多备藏于各州,元代将直属州府所征的赋税送至各行省的直属仓库进行储藏,并由中央授权的个别专职官员进行提调。这一变化

A.扩大了行省治理自主权 B.导致了各州府经费短缺

C.增加了国家的财政收入 D.强化了中央对地方控制

29、在宋代科举制中,增加了一场皇帝主持的殿试,实行糊名(阅卷时盖住考生的名字)、誊录(抄写考生的试卷),不许朝廷官员推荐考生,食禄之家的子弟必须复试,对贵戚子弟另设考场和另派考官。这反映出宋代科举制

A.提高了人才选拔标准 B.已经杜绝了政治腐败

C.完善了考试录取程序 D.否定了世家大族特权

30、宋代路、州、县三个层级具有上下领属关系,但路一级诸监司(帅、漕、宪、仓)互相牵制,事权分化,区划交叉,中心分离,没有单一的权力机构。可见,宋代地方制度

A.基于藩镇体制框架适度优化 B.消除了中央与地方间的矛盾

C.形成更有效的地方治理模式 D.制约了地方行政效率的提高

31、考课是古代一种对在职官吏的官箴和功过考核的制度。南宋思想家陈亮针对宋代考课不注重实绩,只重年资,考课流于形式的弊端,在《中兴论》中提出了以实绩考核职官的主张,该主张

A.标志循资原则的成熟 B.利于国家对人才选拔

C.提高官吏工作积极性 D.体现了公平公正原则

32、宋代读书人和士大夫能否保持其身份地位,一概以科举为转移,官僚政治内部非身份性平等竞争增加,血缘贵族特权淡化。这说明宋代

A.科举制度的完善 B.排除了家族背景影响

C.官僚政治的成熟 D.门第观念的逐步淡化

33、宋仁宗时,宦官杨怀敏因过被罢免“入内府都知”之职,仁宗想要复其职,却被政事堂下属的知制诰直接驳回,并严辞拒绝。这说明此时

A.皇权与相权的矛盾激化 B.皇权受到一定制约

C.宦官干政导致政治混乱 D.政事堂掌握决策权

34、宋代科举考试实行封弥和誉录制度,前者是将考卷上的考生姓名籍贯封贴,使考官无法得知考生身份,后者是将原卷封存,另抄副卷交考官批阅,以防考官辨认考生笔迹。这些制度

A.杜绝了科场舞弊现象 B.提高了科举考试的公正性

C.强化了门第出身观念 D.造成了选官制度日趋僵化

35、李剑农《中国古代经济史稿》统计,唐代有水利工程253项,其中北方103项;宋代有水利工程1048项,其中北方78项。据此可知与唐代相比,宋代

A.强化了重农抑商政策 B.农业与商业发展不平衡

C.南方耕地开发更充分 D.南方经济已经超过北方

36、北宋时期,市镇的发展主要在黄河流域、而同时代的江南地区相对较少,如苏州只有4市镇,南宋时代、江南地区的市镇异军突起,临安府增至28市镇,嘉兴府达15市镇,苏州达19市镇、这一变化反映出当时

A.黄河流域经济的萧条和衰败 B.政治中心决定商业贸易的发展

C.南方社会经济的进一步发展 D.海外贸易促进人口数量的增长

37、宋被元灭后,相当的南方士人或以“能行中国之道,则中国之主也”,或以“士人若不至京师,便不足以昌行其道”为由北上仕元。而明清鼎革之际,殉明士大夫就达3800多人,而选择自我放逐的明遗民为数更众。这种变化表明

A.清朝统治者打击汉族士大夫更甚 B.元朝统治者的文化政策积极有效

C.明废丞相设内阁带来的深远影响 D.官方哲学不断被拔高并走向僵化

38、重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续

C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

39、近代学人梁启超认为,儒学的创始人孔子并不喜欢谈论什么“性与天道”,而只是从日用行为极平实处培养人的理想性格,但后来儒学受到道、佛两派的挑战,儒士便“总觉得把孔子门学说找补些玄学的佐料才能满足”,于是宋明理学、陆王心学迭起,到晚明,更有颜习斋“无事袖手谈心性,临危一死报君王”之说。梁启超意在说明宋明理学

A.日益空疏脱离社会实际 B.深受佛、道思想的影响

C.成为官方正统哲学 D.渐趋精细化哲理化

40、宋代学者纷纷为经典重作注释之时,陆九渊则对此不屑一顾,认为经典是为个人服务的,不是个人为经典服务,并主张“六经当注我”。这表明陆九渊

A.否定了儒家经典的权威性 B.着力摆脱宋明理学的束缚

C.构建了严密的心学思想体系 D.强调了个体能动性的重要性

41、宋朝时期,江西饶州有“白石村民为人织纱于十里外”,四川邛州有“村民日趋成都府小东郭桥上卖工,凡有钱者皆可雇其充使令担负也”。据此推断,当时

A.自给自足的小农经济开始解体 B.重农抑商的经济政策发生动摇

C.耕织结合的生计方式有所改变 D.内陆地区工商业经济十分发达

42、宋代有“主户之于客户皆齐民”的说法,如朱熹认为“佃户既赖田主给佃生借以养活家口,田主亦籍佃客耕田纳租以供赡家计”,同时有法律规定地主殴死佃客须要抵命。这反映出宋代

A.佃户与地主的矛盾激化 B.封建人身依附关系松弛

C.国家税收政策发生变化 D.田制不立导致土地兼并

43、北宋时期,由于土地所有权的转换加速,农民不再世代依附于某一地主,佃客可以在一定条件下离开原地主而佃种别的地主的土地。同时,客户购灭少量土地之后,就可以自立户名,成为封建国家的税户。探此可知

A.佃客人身依附关系削弱 B.封建地主土地所有制衰落

C.商品经济推动土地流转 D.北宋时土地兼并异常激烈

44、北宋时期,“本镇自来广南、福建、淮、浙商旅乘海船贩到香药诸杂税物,乃至京东、河北、河东等路商客般(搬)运见(现)钱、丝绵绫绢,往来交易买卖,极为繁盛”。这表明

A.北方的丝织业有一定优势 B.北宋时期海外商运发展十分迅速

C.经济重心逐渐转移到南方 D.北宋时期出现最早的纸币“交子”

45、北宋仁宗时创立“盐钞法”,“令商人就边郡入钱四贯八百售一钞,至解池请盐二百斤,任其私卖,得钱以实塞下,省数十郡搬运之劳。”对此理解正确的是

A.盐铁官营制度被彻底打破 B.北宋时抑商政策有所放松

C.该法的实施耗费大量民力 D.全国各产盐地均采用此法

46、在宋代海外贸易中,瓷器、丝织品和书籍等大宗出口商品产地主要集中在浙江、福建和广东等地;被称为“香药犀象”的海外商品,主要的销售地是京城、四川和东南地区。上述现象出现的背景是

A.海外贸易的拓展 B.经济重心的南移

C.经济结构的变化 D.消费市场的扩大

47、南宋时,相扑已经形成一套完整规则。水平颇高的职业相扑高手大量涌现,甚至还出现了女性相扑。比赛时,各方相扑高手云集临安,皇帝有时也去观看。相扑运动盛极一时的主要原因是

A.各地体育文化融合 B.市民生活丰富多彩

C.民间推崇尚武精神 D.城市商品经济发展

48、宋以前,蹴鞠、相扑等运动主要是在宫廷中开展。两宋时期,民间才开始出现蹴鞠项目,相扑运动也正是此时在瓦肆表演中深受市民喜爱。以上变化反映了

A.中央集权制度的进一步加强 B.政府提高了军事战斗力

C.商业发展冲击社会等级秩序 D.贵族政治开始走向瓦解

49、元代水浒杂剧《黑旋风双献功》中,宋江出场唱词为“家住梁山泊,平生不种田。刀磨风刃快,斧蘸月痕圆”。明代水浒戏《梁山七虎闹铜台》中,则为“报国忠心如皎月,杰士丛中把姓标”。这一形象变化折射出

A.戏曲艺术发展成熟 B.世俗文化张扬个性

C.传统伦理更趋强化 D.理学成为官方哲学

50、《感天动地窦娥冤》中有这样一个片段:“天地也,只合把清浊分辨,可怎糊涂了盗拓颜渊。为善的受贫穷偏命短,造恶的受富贵更寿延。”这一片段反映出该剧作

A.取材于市井风光 B.具有强烈的现实批判性

C.是元杂剧的鼎盛之作 D.体现百姓消极的人生态度

51、王阳明继承了陆九渊“发明本心”的思想,主张从“本心”入手去认识圣贤之心,甚至说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也。”据此可知,王阳明的思想

A.受到佛教思想的启发 B.注重加强道德修养

C.体现平等和叛逆萌芽 D.最终引出异端思想

52、王守仁认为,“知行原是两个字,说一个工夫”,“圣人之学为身心之学,要领在于体悟实行,切不可把它当作纯知识,仅仅讲论于口耳之间”。据此可知,王守仁

A.认为知与行都源自天理 B.秉持辩证唯物主义的观点

C.倡导用良知指导社会实践 D.主张知行一体与内心反省

53、明清时期,无论是陆路贡使和商客的接待、陪护、贸易纠纷,还是海路贸易中遇难船只、人员、货物的抚恤与资助,中国政府都颁布了明确的措施和法令。这反映了当时

A.朝廷重视维护中外贸易秩序 B.海禁政策松弛

C.国人已萌发近代国际法观念 D.对外交通受阻

54、明初崇尚耕读的学者吴与弼教导弟子:“秀才,若为懒惰,即他日何从到伊川(程颐)门下,何从到孟子门下”;清代思想家颜元也认为“吾用力农事,不逞食寝,邪妄之念,亦自不起”。由此可知

A.劳动的道德教化价值受到重视 B.士农界限已被突破

C.中国文化的耕读传统初步形成 D.重农抑商政策强化

55、明代思想家李贽曾说道:“前三代,吾无论矣,后三代汉、唐、宋是也,中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。”还说道:“仲尼虽圣,效之则颦,学之则为步,丑妇之贱态。”这表明李贽

A.呈现出鲜明的叛逆色彩 B.力图推动儒学回归本原

C.否定了社会主流价值观 D.排斥孔子的“圣人”地位

56、明初,承宣布政使司负责地方民事,按察使司负责地方法律诉讼和监察地方官员,都指挥使司负责地方军事。后来,巡抚作为中央官被派至地方参与整顿与管理,逐渐成为地方“钉子户”,但跨省问题又使巡抚间“顶牛”,“总督”应运而生。清朝更是将巡抚与总督作为地方官常态化。明清地方行政的变化

A.有利于提高地方的行政效率 B.削弱了中央集权

C.促使官僚集团内部开始分化 D.实现了军政合一

57、明代后期出现了从嘉兴府(特别是海盐县)向松江输出棉纱的情况,以至当时流行的商人交通手册《水陆路程》等书中都提到嘉兴至松江水路上的“棉纺船”。尤为值得注意的是,海盐用以纺纱的棉花,又是从松江输入。这一现象产生的主要原因是

A.交通方式的转变 B.经济作物的种植

C.货币制度的发展 D.地区分工的差异

58、表1

朝代 宋代 元代 明代

粮食平均亩产量 326 347 450

表1是宋代至明代江苏地区粮食平均亩产量统计表(单位:市斤)据此可以推知,明代江苏地区粮食亩产量的增加

A.得益于资本主义萌芽产生 B.促进了我国经济重心的南移

C.推动了美洲农作物的传播 D.为经济结构调整奠定了基础

59、据史料记载,清初江苏省松江府的棉田面积占耕地面积的60%~70%,浙江省湖州府的桑田面积占耕地面积的50%左右,且还在不断上升。这一变化

A.造成粮食亩产量大幅下降 B.导致货币地租取代实物地租

C.有利于民营手工业的发展 D.推动了当地自然经济的瓦解

60、《职贡图》是用来记载外国及中国境内的少数民族向朝廷进贡的纪实图画,从梁元帝萧绎开始,历代均有创作。清代以前《职贡图》描述这些民族贡使的形象往往丑陋、野蛮和怪异,而清代《职贡图》里西洋人则画得比较写实了。这种变化说明

A.朝贡贸易已经名存实亡 B.民族交融程度不断加深

C.外来文化影响国人思维 D.对外交往理性成分增加

61(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一

明末清初的数十年间,四川遭受了多次战乱、天灾及瘟疫,境内人口锐减,耕地大量荒废。当时四川人口大约只有50万,达到了历史上的最低点。在此情况下,清政府实施“移民垦荒”政策。尤其是康熙二十二年(1683年),政府明确规定四川荒地归移民所有,全国掀起了移民入川的浪潮。在不到100年的时间内,四川移民已达632万人。到嘉庆末年,四川人口更是达到2000多万,全国最多。这次移民中,湖北、湖南的最多,故称“湖广填四川”。大规模的移民使四川农业生产力迅速恢复。“五方杂处”的环境促进了不同文化的交融,形成了独具特色的四川移民文化,如川剧。同时湖广填四川改变了汉唐以来由北向南移民格局,开创了由东向西大移民的先例。

——摘编自陈世松《大变迁:“湖广填四川”影响解读》

材料二

18世纪末19世纪初,伴随美国领土的扩张,兴起了大规模的西进运动。大批移民争相跨过阿巴拉契亚山脉,涌入“老西部”地区。到1830年,北部大湖平原成为美国的“小麦王国”。而南部的海湾平原则号称“棉花王国”。加州黄金热的出现,则使采矿业迅速推向整个西部。随着铁路运输的大发展,1870年,中央大平原也成为世界上最大的“牧牛王国”。西进运动扩大了美国的生产基地和市场,极大地推动了美国工农业生产,使它从一个地处一隅的小邦,变成一个泱泱大国。美国西进运动和西部开发的历史也有阴暗的一面,这就是对印第安人的掠夺和屠杀。这一人类历史上罕见的种族灭绝暴行,是美国历史上永远洗刷不了的污点。

——摘编自刘绪贻《美国通史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清朝前期“湖广填四川”的特点,并简要说明其影响。(12分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出与“湖广填四川”相比,美国西进运动的不同之处。并说明这种不同出现的原因。(13分)

【答案】

(1)特点:持续时间长;移民规模大;来源集中于湖南、湖北;政府主导鼓励性移民。(6分)

影响:促进四川地区经济的恢复发展;文化融合,影响到四川文化生活方式;开创了自东向西移民先例;助推康乾盛世的到来。(6分)

(2)不同:移民与领土扩张相结合;范围更广;以自发移民为主;采用大农场资本主义生产;伴随种族屠杀。(7分)

原因:经过独立战争,美国建立;工业革命,资本主义迅速发展;美国的领土迅速扩张;交通技术的迅速发展。(6分)

62(12分)阅读材料,完成下列要求。

时间 主要神话故事概况

上古时期 盘古开天地、女娲补天、后羿射日、精卫填海,夸父追日等故事,歌颂正义、善良、勤劳、勇敢、乐观、毫迈的精神。

夏商周时期 掌权者以“天子”自居。商朝将历代商王编入神话世系表;西周时,随着《周礼》的出现,神仙们开始有了姓氏;东周更近一步,增补了夏朝的神话世系谱,明晰了华夏一脉夏商周三代相承的历史。

秦汉时期 推崇君权神授、天人合一。但又倡导不谈“怪力乱神”,扬仁孝抑神鬼,先秦神话典籍逐渐散佚,神话传说只能以宗教和民间的方式传承。

魏晋时期 魏晋时期百姓将精神寄托于鬼神之道,道教、佛教等宗教借此开始兴盛,华夏上古众神被边缘化,但没有消散,大部分融入宗教和民间神话体系。

唐宋以后 民间神话成为普通百姓最喜闻乐见的故事形式。其最高神仙是玉皇大帝,像是人间君王在神话故事中的映射,而天庭就像人间朝廷。一般认为神仙智慧高、品行好。普通的历史人物也被纳入神仙行列,关公、葛洪、尉迟敬德等等都可成为神仙。

——摘编自林响溪《古代中国神话考》和茅盾《中国神话研究初探》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确,持论有据,论证充分,表达清晰。)

【答案】

答案示例:

论题:神话故事与时代背景的关系。(3分)

阐述:夏商周时期,奴隶制国家形成并发展,分封制和宗法制确立发展,以血缘关系为纽带形成国家政治结构,为巩固奴隶主统治,神话故事受宗法制的影响,有了世系表、姓氏等现象。

汉武帝时期,为适应大一统的需要,董仲舒提出“罢黜百家,独尊儒术”,儒家思想被统治者确立为正统思想,扬仁孝抑神鬼成为社会的主流,神话故事典籍受儒家思想的影响,逐渐散佚。

唐宋时期,科举制的发展以及商品经济繁荣,社会阶层的流动性增强,神话故事逐渐世俗化和平民化,民间神话故事成为普通白姓最喜闻乐见的故事形式,普通人物也能成为神仙。(8分)

小结:社会存在决定社会意识,时代的变化影响神话故事的发展。(1分)

同课章节目录