内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗联盟校2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析)

文档属性

| 名称 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗联盟校2023-2024学年七年级上学期期末历史试题(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 390.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2024-03-03 21:38:41 | ||

图片预览

文档简介

七年级历史期末试卷

一、选择题(共12题,每题24分)

1.秦朝为适应国家统一的需要,秦始皇统一货币在全国流通的是( )

A.圆形方孔半两钱 B.铲形币 C.蚁鼻钱 D.刀形币

2.三国鼎立局面正式形成的标志是( )

A.曹操“挟天子以令诸侯” B.官渡之战曹操打败袁绍

C.赤壁之战孙刘联军大胜 D.魏蜀吴三个政权的建立

3.如下图是张华同学做的历史笔记,与该笔记内容相符的著作是( )

作者:贾思勰 内容:总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。 地位:我国现存最早的一部完整的农书。

A.《齐民要术》 B.《农政全书》 C.《梦溪笔谈》 D.《天工开物》

4.西域正式归属中央政权的标志是( )

A.设置西域都护 B.张骞出使西域

C.班超出使西域 D.甘英出使西域

5.西周末年,上演了一场“烽火戏诸侯”的闹剧,诸侯率兵前往保护周王是遵守了( )

A.封建制的法规 B.郡县制的责任 C.分封制的义务 D.世袭制的传统

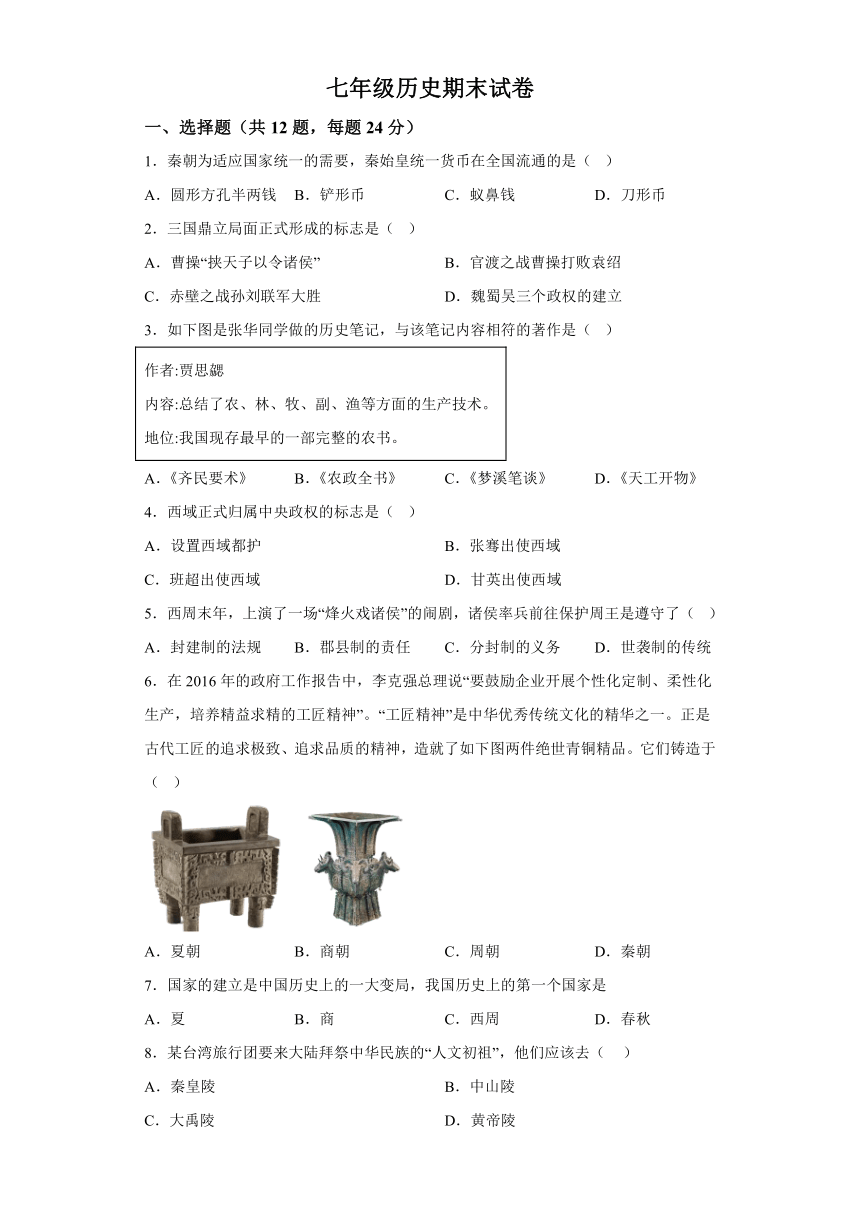

6.在2016年的政府工作报告中,李克强总理说“要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培养精益求精的工匠精神”。“工匠精神”是中华优秀传统文化的精华之一。正是古代工匠的追求极致、追求品质的精神,造就了如下图两件绝世青铜精品。它们铸造于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

7.国家的建立是中国历史上的一大变局,我国历史上的第一个国家是

A.夏 B.商 C.西周 D.春秋

8.某台湾旅行团要来大陆拜祭中华民族的“人文初祖”,他们应该去( )

A.秦皇陵 B.中山陵

C.大禹陵 D.黄帝陵

9.云有学者认为:“2000年前,丝绸是中国的名片;1000年前,瓷器是中国的名片;500年前茶叶是中国的名片…………”。我国丝绸大量外销开始于( )

A.商朝 B.秦朝 C.西汉 D.东汉

10.西汉初年,经过几位皇帝的努力,社会逐渐安定,百姓富裕起来,国家随之强盛,出现了中国封建社会的第一个治世局面,史称( )

A.“光武中兴” B.“文景之治” C.“贞观之治” D.“开皇之治”

11.我们日常生活中能吃到的玉米.甘薯等粮食作物,最早引进我国种植是在( )

A.元朝 B.明朝 C.唐朝 D.清朝

12.东晋的王羲之继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。当时人们称赞他的书法为古今之冠,将他誉为“书圣”。他被称为“天下第一行书”的作品是( )

A.《宣示表》 B.《兰亭集序》 C.《多宝塔碑》 D.《玄秘塔碑》

二、材料题(共26分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 华夏民族是汉民族的主源,华夏民族在自身发展过程中与蛮、夷、戎、狄诸族结下了长期的不解之缘。汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合。经过漫长的历史演进过程,最终形成了统一多民族中国的主人——中华民族。

——摘自张植荣著《中国边疆与民族问题——当代中国的挑战及其历史由来》

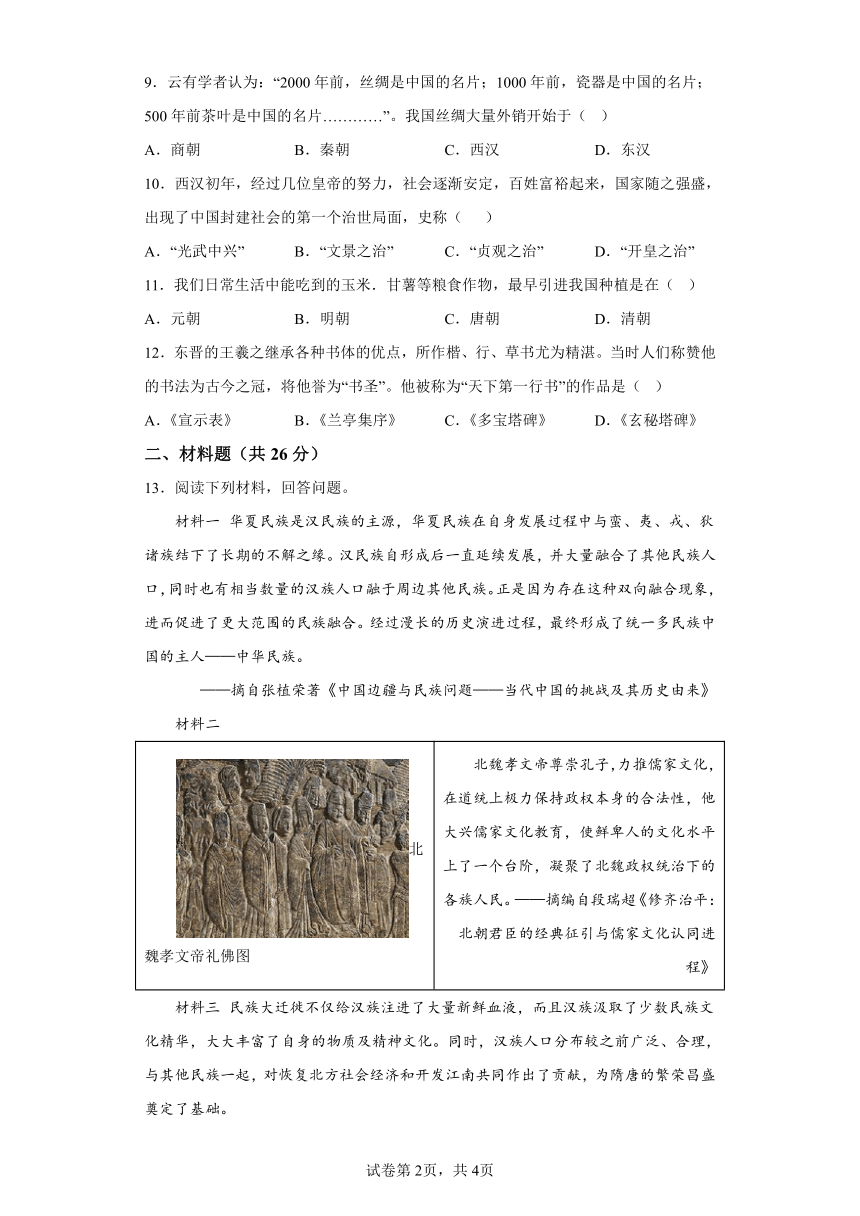

材料二

北魏孝文帝礼佛图 北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

材料三 民族大迁徙不仅给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化。同时,汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

——摘编自白翠琴《论魏晋南北朝民族融合对汉族发展的影响》

(1)根据材料一,指出“促进了更大范围的民族融合”的原因。结合所学知识,说出被后人尊称为“中华民族人文初祖”的人物。

(2)根据材料二,图中人物的衣着均是峨冠博带、长袍宽袖,与北魏传统的小袖短袄截然不同,请指出与其相关的历史事件。根据材料并结合所学,概括这一事件产生的影响。

(3)根据材料三,指出民族融合的方式,并概括民族融合产生的积极影响。

(4)综合上述材料,你对于当下中国营造良好的民族关系有何启示?

14.阅读下列材料,结合所学回答问题。

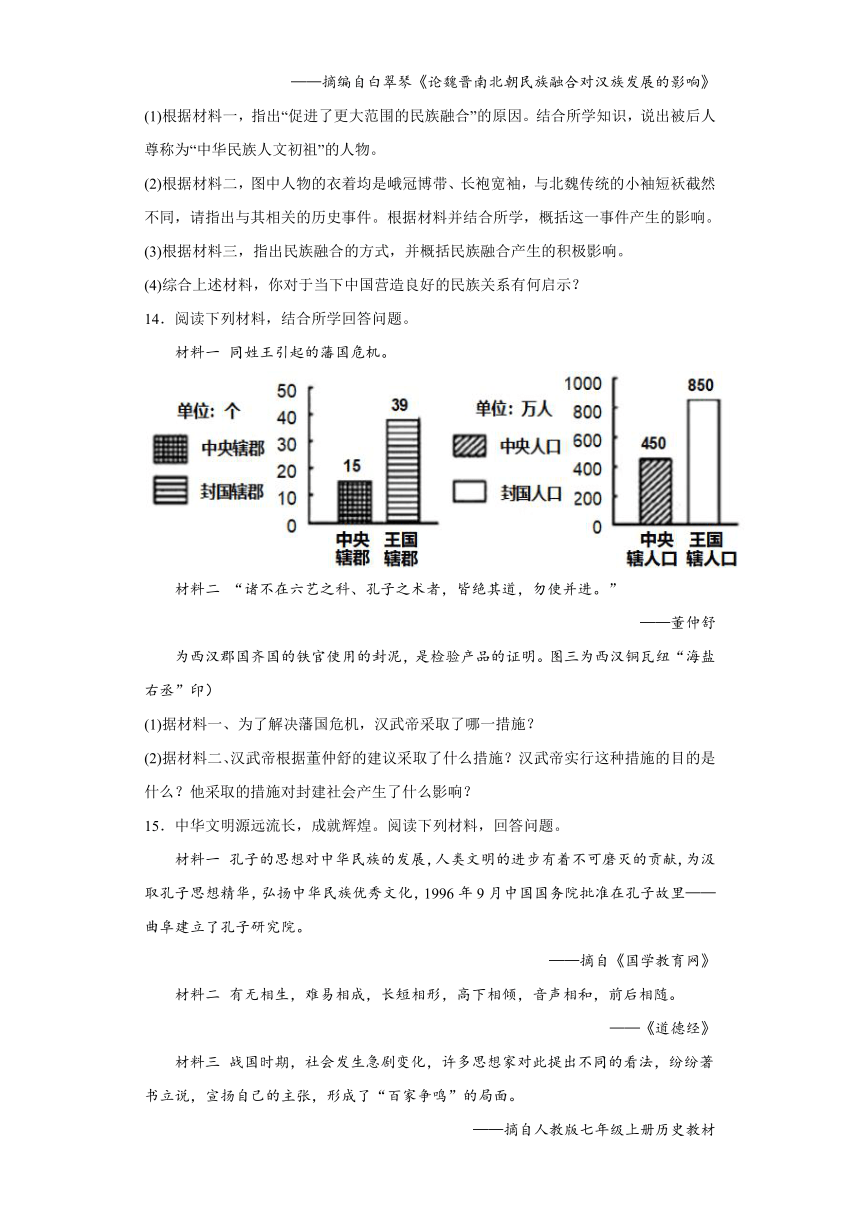

材料一 同姓王引起的藩国危机。

材料二 “诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——董仲舒

为西汉郡国齐国的铁官使用的封泥,是检验产品的证明。图三为西汉铜瓦纽“海盐右丞”印)

(1)据材料一、为了解决藩国危机,汉武帝采取了哪一措施?

(2)据材料二、汉武帝根据董仲舒的建议采取了什么措施?汉武帝实行这种措施的目的是什么?他采取的措施对封建社会产生了什么影响?

15.中华文明源远流长,成就辉煌。阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子的思想对中华民族的发展,人类文明的进步有着不可磨灭的贡献,为汲取孔子思想精华,弘扬中华民族优秀文化,1996年9月中国国务院批准在孔子故里——曲阜建立了孔子研究院。

——摘自《国学教育网》

材料二 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

——《道德经》

材料三 战国时期,社会发生急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣扬自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘自人教版七年级上册历史教材

(1)材料一中伟大的思想家教育家孔子创立了哪家学派对后世影响深远?其核心思想是什么?

(2)材料二出自哪部著作?它体现了老子的什么思想?

(3)百家争鸣电视台要招聘一些栏目主持人,有下列人员最后入围,请你给他们安排最合适的主持节目。

入围人员:孔子、庄子、韩非、墨子

《人与自然》:

《法制空间》:

《爱心世界》:

《教育论坛》:

(4)当今的世界是开放的世界,大量的西方文化已传入到中国,并冲击着中国的传统文化,作为青少年,你认为应该如何看待中国的传统文化?

试卷第4页,共4页

1.A

【详解】秦朝统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。A项正确;BCD项中的货币都是统一之前各诸侯国的货币,排除BCD项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束,进入三国时期,221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉,229年,孙权称帝,三国鼎立的局面正式形成,D项正确;曹操“挟天子以令诸侯”发生在东汉末年,排除A项;官渡之战曹操打败袁绍,为以后统一北方打下基础,这时还没进入三国时期,排除B项;赤壁之战孙刘联军大胜,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,不是正式形成的标志,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料结合所学知识可知,北魏贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,A项正确;《农政全书》是明朝徐光启所著的一部农书,与题意不符,排除B项;《梦溪笔谈》是由沈括所著,与题意不符,排除C项;《天工开物》是明代宋应星所著的一部关于农业和手工业生产的综合性著作,与题意不符,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】根据题干“西域正式归属中央政权的标志”和所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权,A项正确;张骞出使西域促进了汉朝与西域各民族的友好往来,也促进了东西方经济文化的交流,与题意无关,排除B项;东汉明帝时,派班超出使西域,促进了与西域各民族的友好往来,该项与题意无关,排除C项;班超在西域期间,派甘英出使大秦(罗马帝国),促进了东西方友好交流,与题意无关,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据所学可知,西周时期实行分封制,诸侯必须服从周天子的命令,诸侯有为周天子镇守疆土、随从作战交纳贡赋和朝觐述职的义务,材料反映的是烽火戏诸侯,诸侯率兵前往护卫反映的是分封制,C项正确;封建制和郡县制在西周时期未出现,排除AB项;世袭制是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,与题干无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据图片及所学可知,图片中的司母戊鼎和四羊方尊都是商朝时期的著名青铜器代表作,体现了商朝时期的青铜器的辉煌成就,B项正确;夏朝、周朝、秦朝,均与史实不符,排除A、C、D项。故选B项。

7.A

【详解】依据所学可知,公元前2070年,大禹建立了夏朝,是我国历史上的第一个国家,故A符合题意;BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

8.D

【详解】相传,黄帝部落和炎帝部落联合在一起,打败了蚩尤部落,从此,黄帝部落和炎帝部落结成联盟,发展成为日后的华夏族,因此黄帝和炎帝被誉为中华民族的“人文初祖”,他们应该去拜祭黄帝陵和炎帝陵,D项正确;秦始皇、孙中山和大禹都不是“人文初祖”,排除ABC项。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知,汉武帝统治时期,两次派张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系,为后来丝绸之路的形成奠定了基础,中国的丝绸成为丝绸之路上“中国的名片”。故我国丝绸大量外销开始于西汉,C项正确;秦朝和商朝时期,虽然也有丝绸的生产和贸易,但规模相对较小,到了东汉时期,丝绸贸易已经成为了我国对外交流的重要渠道,排除ABD项。故选C项。

10.B

【详解】依据题干信息并结合所学可知,西汉初年统治者吸取秦亡的教训,采取休养生息的政策,经过几位皇帝的努力,到汉文帝、汉景帝时期出现了中国封建社会的第一个治世局面,史称“文景之治”,B项正确;“光武中兴”出现在东汉初年光武帝时期,排除A项;“贞观之治”出现在唐朝唐太宗时期,排除C项;“开皇之治”出现在隋朝隋文帝时期,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学可知,玉米、甘薯等粮食作物原产于美洲,因为新航路的开辟,在明朝时期传到了中国,徐光启的《农政全书》中便出现了玉米、甘薯的记录,B项正确;元朝和唐朝时,哥伦布还没有发现美洲,所以美洲的粮食作物无法传入中国,排除AC两项;清朝时,传入中国的甘薯、玉米已经开始大规模普及,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“天下第一行书”结合所学可知,东晋时期的大书法家王羲之代表作品是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,B项正确;《宣示表》是钟繇的作品,排除A项;《多宝塔碑》是颜真卿的作品,排除C项;《玄秘塔碑》是柳公权的作品,排除D项。故选B项。

13.(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)事件:孝文帝改革。影响:促进了民族交融, 也增强了北魏的实力。

(3)方式:民族大迁徙。积极影响:给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化;汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

(4)启示:当今中国应加强民族团结,坚持民族平等,各民族共同繁荣,以此来促进多民族关系的良性发展。

【详解】(1)原因:根据材料信息“汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合”,可得出:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:根据设问要求“‘中华民族人文初祖’的人物”,结合所学知识可知,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

(2)事件及影响:根据材料信息“北魏孝文帝”及设问要求“图中人物的衣着均是峨冠博带、长袍宽袖,与北魏传统的小袖短袄截然不同”,结合所学知识可知与北魏孝文帝改革有关;北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)方式:根据材料信息“民族大迁徙不仅……”,可得出:民族大迁徙。积极影响:根据材料信息“不仅给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化。同时,汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础”,可得出:给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化;汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

(4)启示:本问属于开放性设问,答案只要是对当下中国营造良好的民族关系的正确认识即可。如当今中国应加强民族团结,坚持民族平等,各民族共同繁荣,以此来促进多民族关系的良性发展。

14.(1)措施:“推恩令”。

(2)措施:“罢黜百家,尊崇儒术”。

目的:加强思想控制。

影响:使儒家思想从此成为封建正统思想,影响了以后的整个封建社会。

【详解】(1)措施:根据所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。

(2)措施、目的:根据材料“董仲舒”并结合所学知识可知,为加强思想控制,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,汉武帝还在长安兴办太学,以儒家的《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》作为教材,培养统治阶级需要的儒学人才,儒士也进入各级政权机构;

影响:根据所学知识可知,使儒学居于主导地位成为封建正统思想,为历代王朝所推崇,影响了以后的整个封建社会。

15.(1)学派:儒家

核心思想:仁

(2)著作:《道德经》。

思想:事物都有对立面,对立的双方可以相互转化。

(3)入围人员:《人与自然》:庄子。《法制空间》:韩非。《爱心世界》:墨子。《教育论坛》:孔子。

(4)对待:取其精华,去其糟粕;批判性继承。(写出一点即可)

【详解】(1)学派、核心思想:根据材料一“孔子的思想对中华民族的发展”和所学知识可知,孔子是儒家学派的创始人。孔子的核心思想是“仁”,他提出仁者爱人,即要有爱心和同情心。所以,伟大的思想家教育家孔子创立了儒家学派对后世影响深远。其核心思想是仁。

(2)著作、思想:根据材料二“ 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”“《道德经》”和所学知识可知,老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。所以,材料二出自《道德经》。它体现了老子的事物都有对立面,对立的双方可以相互转化。

(3)入围人员:根据所学知识可知,战国时期道家的代表人物是庄子,他发展了老子的思想,强调治国要顺应自然和民心。庄子认为人生应追求精神自由,要保持独立的人格。战国末期的韩非是法家的集大成者,他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。孔子不仅是大思想家,而且还是大教育家。他创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教无类”。所以,入围人员安排最合适的主持节目为《人与自然》:庄子。《法制空间》:韩非。《爱心世界》:墨子。《教育论坛》:孔子。

(4)对待:本题为开放性题,言之有理即可,根据所学知识可知,从辩证对待传统文化,取其精华,去其糟粕等角度进行分析即可。所以,认为应该取其精华,去其糟粕;批判性继承去看待中国的传统文化。(写出一点即可)

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

一、选择题(共12题,每题24分)

1.秦朝为适应国家统一的需要,秦始皇统一货币在全国流通的是( )

A.圆形方孔半两钱 B.铲形币 C.蚁鼻钱 D.刀形币

2.三国鼎立局面正式形成的标志是( )

A.曹操“挟天子以令诸侯” B.官渡之战曹操打败袁绍

C.赤壁之战孙刘联军大胜 D.魏蜀吴三个政权的建立

3.如下图是张华同学做的历史笔记,与该笔记内容相符的著作是( )

作者:贾思勰 内容:总结了农、林、牧、副、渔等方面的生产技术。 地位:我国现存最早的一部完整的农书。

A.《齐民要术》 B.《农政全书》 C.《梦溪笔谈》 D.《天工开物》

4.西域正式归属中央政权的标志是( )

A.设置西域都护 B.张骞出使西域

C.班超出使西域 D.甘英出使西域

5.西周末年,上演了一场“烽火戏诸侯”的闹剧,诸侯率兵前往保护周王是遵守了( )

A.封建制的法规 B.郡县制的责任 C.分封制的义务 D.世袭制的传统

6.在2016年的政府工作报告中,李克强总理说“要鼓励企业开展个性化定制、柔性化生产,培养精益求精的工匠精神”。“工匠精神”是中华优秀传统文化的精华之一。正是古代工匠的追求极致、追求品质的精神,造就了如下图两件绝世青铜精品。它们铸造于( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

7.国家的建立是中国历史上的一大变局,我国历史上的第一个国家是

A.夏 B.商 C.西周 D.春秋

8.某台湾旅行团要来大陆拜祭中华民族的“人文初祖”,他们应该去( )

A.秦皇陵 B.中山陵

C.大禹陵 D.黄帝陵

9.云有学者认为:“2000年前,丝绸是中国的名片;1000年前,瓷器是中国的名片;500年前茶叶是中国的名片…………”。我国丝绸大量外销开始于( )

A.商朝 B.秦朝 C.西汉 D.东汉

10.西汉初年,经过几位皇帝的努力,社会逐渐安定,百姓富裕起来,国家随之强盛,出现了中国封建社会的第一个治世局面,史称( )

A.“光武中兴” B.“文景之治” C.“贞观之治” D.“开皇之治”

11.我们日常生活中能吃到的玉米.甘薯等粮食作物,最早引进我国种植是在( )

A.元朝 B.明朝 C.唐朝 D.清朝

12.东晋的王羲之继承各种书体的优点,所作楷、行、草书尤为精湛。当时人们称赞他的书法为古今之冠,将他誉为“书圣”。他被称为“天下第一行书”的作品是( )

A.《宣示表》 B.《兰亭集序》 C.《多宝塔碑》 D.《玄秘塔碑》

二、材料题(共26分)

13.阅读下列材料,回答问题。

材料一 华夏民族是汉民族的主源,华夏民族在自身发展过程中与蛮、夷、戎、狄诸族结下了长期的不解之缘。汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合。经过漫长的历史演进过程,最终形成了统一多民族中国的主人——中华民族。

——摘自张植荣著《中国边疆与民族问题——当代中国的挑战及其历史由来》

材料二

北魏孝文帝礼佛图 北魏孝文帝尊崇孔子,力推儒家文化,在道统上极力保持政权本身的合法性,他大兴儒家文化教育,使鲜卑人的文化水平上了一个台阶,凝聚了北魏政权统治下的各族人民。——摘编自段瑞超《修齐治平:北朝君臣的经典征引与儒家文化认同进程》

材料三 民族大迁徙不仅给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化。同时,汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

——摘编自白翠琴《论魏晋南北朝民族融合对汉族发展的影响》

(1)根据材料一,指出“促进了更大范围的民族融合”的原因。结合所学知识,说出被后人尊称为“中华民族人文初祖”的人物。

(2)根据材料二,图中人物的衣着均是峨冠博带、长袍宽袖,与北魏传统的小袖短袄截然不同,请指出与其相关的历史事件。根据材料并结合所学,概括这一事件产生的影响。

(3)根据材料三,指出民族融合的方式,并概括民族融合产生的积极影响。

(4)综合上述材料,你对于当下中国营造良好的民族关系有何启示?

14.阅读下列材料,结合所学回答问题。

材料一 同姓王引起的藩国危机。

材料二 “诸不在六艺之科、孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。”

——董仲舒

为西汉郡国齐国的铁官使用的封泥,是检验产品的证明。图三为西汉铜瓦纽“海盐右丞”印)

(1)据材料一、为了解决藩国危机,汉武帝采取了哪一措施?

(2)据材料二、汉武帝根据董仲舒的建议采取了什么措施?汉武帝实行这种措施的目的是什么?他采取的措施对封建社会产生了什么影响?

15.中华文明源远流长,成就辉煌。阅读下列材料,回答问题。

材料一 孔子的思想对中华民族的发展,人类文明的进步有着不可磨灭的贡献,为汲取孔子思想精华,弘扬中华民族优秀文化,1996年9月中国国务院批准在孔子故里——曲阜建立了孔子研究院。

——摘自《国学教育网》

材料二 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。

——《道德经》

材料三 战国时期,社会发生急剧变化,许多思想家对此提出不同的看法,纷纷著书立说,宣扬自己的主张,形成了“百家争鸣”的局面。

——摘自人教版七年级上册历史教材

(1)材料一中伟大的思想家教育家孔子创立了哪家学派对后世影响深远?其核心思想是什么?

(2)材料二出自哪部著作?它体现了老子的什么思想?

(3)百家争鸣电视台要招聘一些栏目主持人,有下列人员最后入围,请你给他们安排最合适的主持节目。

入围人员:孔子、庄子、韩非、墨子

《人与自然》:

《法制空间》:

《爱心世界》:

《教育论坛》:

(4)当今的世界是开放的世界,大量的西方文化已传入到中国,并冲击着中国的传统文化,作为青少年,你认为应该如何看待中国的传统文化?

试卷第4页,共4页

1.A

【详解】秦朝统一货币,以秦国的圆形方孔半两钱作为标准货币,在全国流通。A项正确;BCD项中的货币都是统一之前各诸侯国的货币,排除BCD项。故选A项。

2.D

【详解】根据所学知识可知,220年曹操的儿子曹丕废掉汉献帝,自称皇帝,国号魏,定都洛阳,东汉结束,进入三国时期,221年,刘备在成都称帝,国号汉,史称蜀汉,229年,孙权称帝,三国鼎立的局面正式形成,D项正确;曹操“挟天子以令诸侯”发生在东汉末年,排除A项;官渡之战曹操打败袁绍,为以后统一北方打下基础,这时还没进入三国时期,排除B项;赤壁之战孙刘联军大胜,为三国鼎立局面的形成奠定了基础,不是正式形成的标志,排除C项。故选D项。

3.A

【详解】根据材料结合所学知识可知,北魏贾思勰的《齐民要术》是我国现存最早的一部完整的农书,A项正确;《农政全书》是明朝徐光启所著的一部农书,与题意不符,排除B项;《梦溪笔谈》是由沈括所著,与题意不符,排除C项;《天工开物》是明代宋应星所著的一部关于农业和手工业生产的综合性著作,与题意不符,排除D项。故选A项。

4.A

【详解】根据题干“西域正式归属中央政权的标志”和所学知识可知,公元前60年,西汉朝廷设置西域都护,标志着西域正式归属中央政权,A项正确;张骞出使西域促进了汉朝与西域各民族的友好往来,也促进了东西方经济文化的交流,与题意无关,排除B项;东汉明帝时,派班超出使西域,促进了与西域各民族的友好往来,该项与题意无关,排除C项;班超在西域期间,派甘英出使大秦(罗马帝国),促进了东西方友好交流,与题意无关,排除D项。故选A项。

5.C

【详解】根据所学可知,西周时期实行分封制,诸侯必须服从周天子的命令,诸侯有为周天子镇守疆土、随从作战交纳贡赋和朝觐述职的义务,材料反映的是烽火戏诸侯,诸侯率兵前往护卫反映的是分封制,C项正确;封建制和郡县制在西周时期未出现,排除AB项;世袭制是名号、爵位以及财产等按照血统关系世代传承,与题干无关,排除D项。故选C项。

6.B

【详解】根据图片及所学可知,图片中的司母戊鼎和四羊方尊都是商朝时期的著名青铜器代表作,体现了商朝时期的青铜器的辉煌成就,B项正确;夏朝、周朝、秦朝,均与史实不符,排除A、C、D项。故选B项。

7.A

【详解】依据所学可知,公元前2070年,大禹建立了夏朝,是我国历史上的第一个国家,故A符合题意;BCD表述错误,不合题意。故此题选A。

8.D

【详解】相传,黄帝部落和炎帝部落联合在一起,打败了蚩尤部落,从此,黄帝部落和炎帝部落结成联盟,发展成为日后的华夏族,因此黄帝和炎帝被誉为中华民族的“人文初祖”,他们应该去拜祭黄帝陵和炎帝陵,D项正确;秦始皇、孙中山和大禹都不是“人文初祖”,排除ABC项。故选D项。

9.C

【详解】根据所学可知,汉武帝统治时期,两次派张骞出使西域,开辟了通往西域的道路,加强了汉朝与西域各国的联系,为后来丝绸之路的形成奠定了基础,中国的丝绸成为丝绸之路上“中国的名片”。故我国丝绸大量外销开始于西汉,C项正确;秦朝和商朝时期,虽然也有丝绸的生产和贸易,但规模相对较小,到了东汉时期,丝绸贸易已经成为了我国对外交流的重要渠道,排除ABD项。故选C项。

10.B

【详解】依据题干信息并结合所学可知,西汉初年统治者吸取秦亡的教训,采取休养生息的政策,经过几位皇帝的努力,到汉文帝、汉景帝时期出现了中国封建社会的第一个治世局面,史称“文景之治”,B项正确;“光武中兴”出现在东汉初年光武帝时期,排除A项;“贞观之治”出现在唐朝唐太宗时期,排除C项;“开皇之治”出现在隋朝隋文帝时期,排除D项。故选B项。

11.B

【详解】根据所学可知,玉米、甘薯等粮食作物原产于美洲,因为新航路的开辟,在明朝时期传到了中国,徐光启的《农政全书》中便出现了玉米、甘薯的记录,B项正确;元朝和唐朝时,哥伦布还没有发现美洲,所以美洲的粮食作物无法传入中国,排除AC两项;清朝时,传入中国的甘薯、玉米已经开始大规模普及,排除D项。故选B项。

12.B

【详解】根据材料“天下第一行书”结合所学可知,东晋时期的大书法家王羲之代表作品是《兰亭集序》,达到收放自如、浑然天成的境界,被称为“天下第一行书”,B项正确;《宣示表》是钟繇的作品,排除A项;《多宝塔碑》是颜真卿的作品,排除C项;《玄秘塔碑》是柳公权的作品,排除D项。故选B项。

13.(1)原因:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:黄帝和炎帝。

(2)事件:孝文帝改革。影响:促进了民族交融, 也增强了北魏的实力。

(3)方式:民族大迁徙。积极影响:给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化;汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

(4)启示:当今中国应加强民族团结,坚持民族平等,各民族共同繁荣,以此来促进多民族关系的良性发展。

【详解】(1)原因:根据材料信息“汉民族自形成后一直延续发展,并大量融合了其他民族人口,同时也有相当数量的汉族人口融于周边其他民族。正是因为存在这种双向融合现象,进而促进了更大范围的民族融合”,可得出:汉民族与边疆各少数民族的双向融合。人物:根据设问要求“‘中华民族人文初祖’的人物”,结合所学知识可知,后人尊崇炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖,海内外的华人也以“炎黄子孙”自称。

(2)事件及影响:根据材料信息“北魏孝文帝”及设问要求“图中人物的衣着均是峨冠博带、长袍宽袖,与北魏传统的小袖短袄截然不同”,结合所学知识可知与北魏孝文帝改革有关;北魏孝文帝即位后,立志用文治移风易俗。他力排众议,494年迁都洛阳,把百余万包括鲜卑族在内的北方各族人民迁到中原。他进一步推行汉化措施,规定官员在朝廷中必须使用汉语,禁用鲜卑语;以汉服代替鲜卑服;改鲜卑姓为汉姓;鼓励鲜卑贵族与汉人贵族联姻等。这些措施,促进了民族交融,也增强了北魏的实力。

(3)方式:根据材料信息“民族大迁徙不仅……”,可得出:民族大迁徙。积极影响:根据材料信息“不仅给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化。同时,汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础”,可得出:给汉族注进了大量新鲜血液,而且汉族汲取了少数民族文化精华,大大丰富了自身的物质及精神文化;汉族人口分布较之前广泛、合理,与其他民族一起,对恢复北方社会经济和开发江南共同作出了贡献,为隋唐的繁荣昌盛奠定了基础。

(4)启示:本问属于开放性设问,答案只要是对当下中国营造良好的民族关系的正确认识即可。如当今中国应加强民族团结,坚持民族平等,各民族共同繁荣,以此来促进多民族关系的良性发展。

14.(1)措施:“推恩令”。

(2)措施:“罢黜百家,尊崇儒术”。

目的:加强思想控制。

影响:使儒家思想从此成为封建正统思想,影响了以后的整个封建社会。

【详解】(1)措施:根据所学知识可知,汉武帝采纳主父偃的“推恩”建议,下诏规定诸侯王除以嫡长子继承王位外,可将封地再次分封给其子弟作为侯国,由皇帝制定封号,这样,侯国越来越多,诸侯王的封地和势力越来越小,汉武帝随后又找各种借口削爵、夺地甚至除国,严厉镇压他们的叛乱,诸侯王从此一蹶不振,中央大大加强了对地方的控制。

(2)措施、目的:根据材料“董仲舒”并结合所学知识可知,为加强思想控制,汉武帝接受董仲舒“罢黜百家,尊崇儒术”的建议,把儒家学说立为正统思想,使儒家忠君守礼的思想成为大一统政权的精神支柱,汉武帝还在长安兴办太学,以儒家的《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》作为教材,培养统治阶级需要的儒学人才,儒士也进入各级政权机构;

影响:根据所学知识可知,使儒学居于主导地位成为封建正统思想,为历代王朝所推崇,影响了以后的整个封建社会。

15.(1)学派:儒家

核心思想:仁

(2)著作:《道德经》。

思想:事物都有对立面,对立的双方可以相互转化。

(3)入围人员:《人与自然》:庄子。《法制空间》:韩非。《爱心世界》:墨子。《教育论坛》:孔子。

(4)对待:取其精华,去其糟粕;批判性继承。(写出一点即可)

【详解】(1)学派、核心思想:根据材料一“孔子的思想对中华民族的发展”和所学知识可知,孔子是儒家学派的创始人。孔子的核心思想是“仁”,他提出仁者爱人,即要有爱心和同情心。所以,伟大的思想家教育家孔子创立了儒家学派对后世影响深远。其核心思想是仁。

(2)著作、思想:根据材料二“ 有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随”“《道德经》”和所学知识可知,老子认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然;世间的事物都有其对立面,如难和易、长和短、前和后,对立的双方是可以相互转化的。所以,材料二出自《道德经》。它体现了老子的事物都有对立面,对立的双方可以相互转化。

(3)入围人员:根据所学知识可知,战国时期道家的代表人物是庄子,他发展了老子的思想,强调治国要顺应自然和民心。庄子认为人生应追求精神自由,要保持独立的人格。战国末期的韩非是法家的集大成者,他反对空谈仁义,强调以法治国,树立君主的权威,建立中央集权专制统治。墨子是墨家的创始人,他主张“兼爱”“非攻”,要求人们互爱互利,反对各国相互攻伐兼并、残害生命。孔子不仅是大思想家,而且还是大教育家。他创办私学,打破了贵族和王室垄断教育的局面,主张“有教无类”。所以,入围人员安排最合适的主持节目为《人与自然》:庄子。《法制空间》:韩非。《爱心世界》:墨子。《教育论坛》:孔子。

(4)对待:本题为开放性题,言之有理即可,根据所学知识可知,从辩证对待传统文化,取其精华,去其糟粕等角度进行分析即可。所以,认为应该取其精华,去其糟粕;批判性继承去看待中国的传统文化。(写出一点即可)

答案第4页,共5页

答案第5页,共5页

同课章节目录