高中语文人教选修《中国古代诗歌散文欣赏》课件:第六单元 苦斋记(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 高中语文人教选修《中国古代诗歌散文欣赏》课件:第六单元 苦斋记(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2015-08-23 10:30:09 | ||

图片预览

文档简介

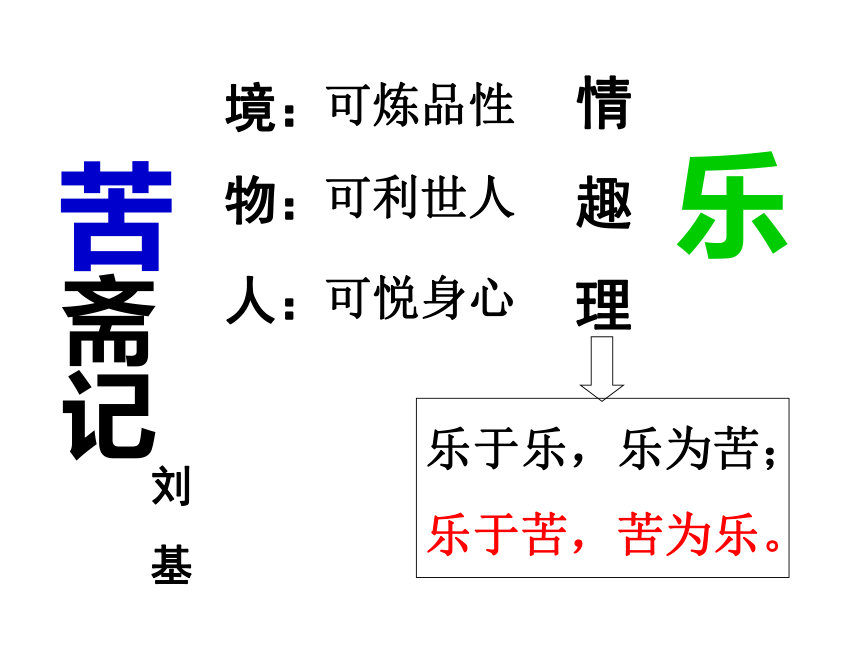

课件51张PPT。苦斋记刘 基苦斋记刘 基乐境:物:人:理可炼品性可利世人可悦身心趣情乐于乐,乐为苦;

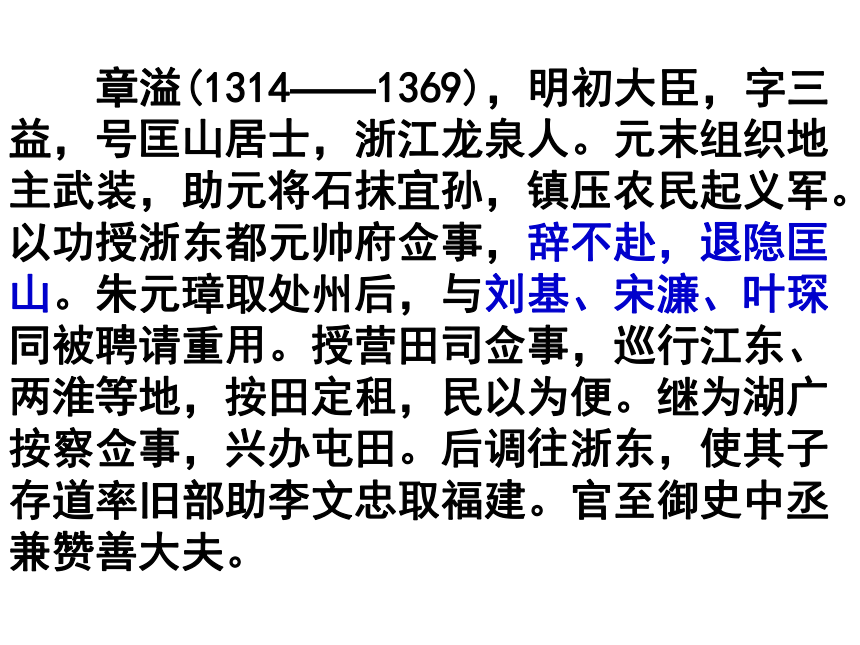

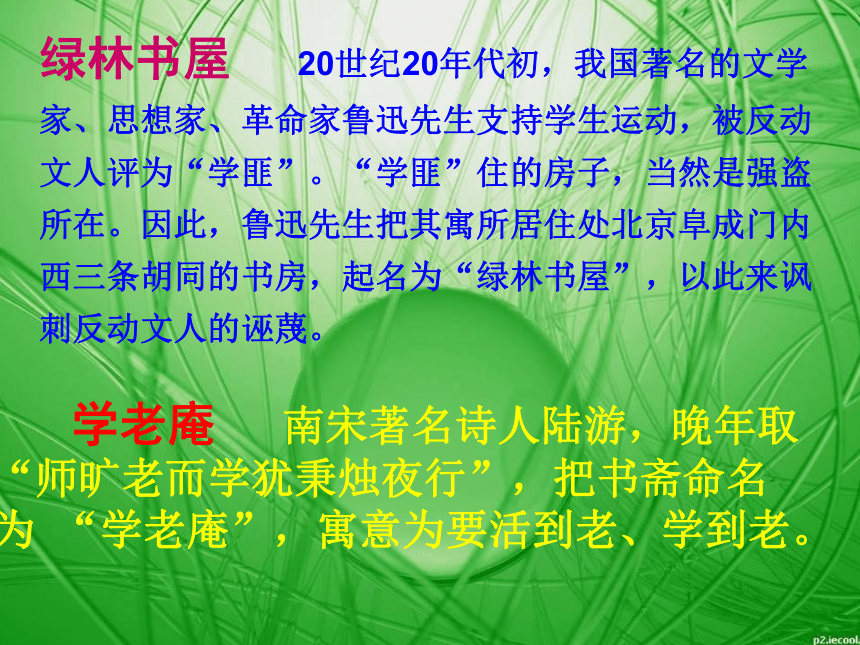

乐于苦,苦为乐。 章溢(1314——1369),明初大臣,字三益,号匡山居士,浙江龙泉人。元末组织地主武装,助元将石抹宜孙,镇压农民起义军。以功授浙东都元帅府佥事,辞不赴,退隐匡山。朱元璋取处州后,与刘基、宋濂、叶琛同被聘请重用。授营田司佥事,巡行江东、两淮等地,按田定租,民以为便。继为湖广按察佥事,兴办屯田。后调往浙东,使其子存道率旧部助李文忠取福建。官至御史中丞兼赞善大夫。中国名家书斋雅趣无止境斋 著名文学家、《李自成》的作者姚雪垠,博学多才,为了达到学无止境的目的,读更多的书,识更多的理,便把书房命名为“无止境斋”。 惜字庵 清代史家黄宗羲一生博览群书,通晓天文、地理、律历、数学等,作文时惜字如金,力求简洁,因此,他把自己的书斋名取名为“惜字庵”。 绿林书屋 20世纪20年代初,我国著名的文学家、思想家、革命家鲁迅先生支持学生运动,被反动文人评为“学匪”。“学匪”住的房子,当然是强盗所在。因此,鲁迅先生把其寓所居住处北京阜成门内西三条胡同的书房,起名为“绿林书屋”,以此来讽刺反动文人的诬蔑。

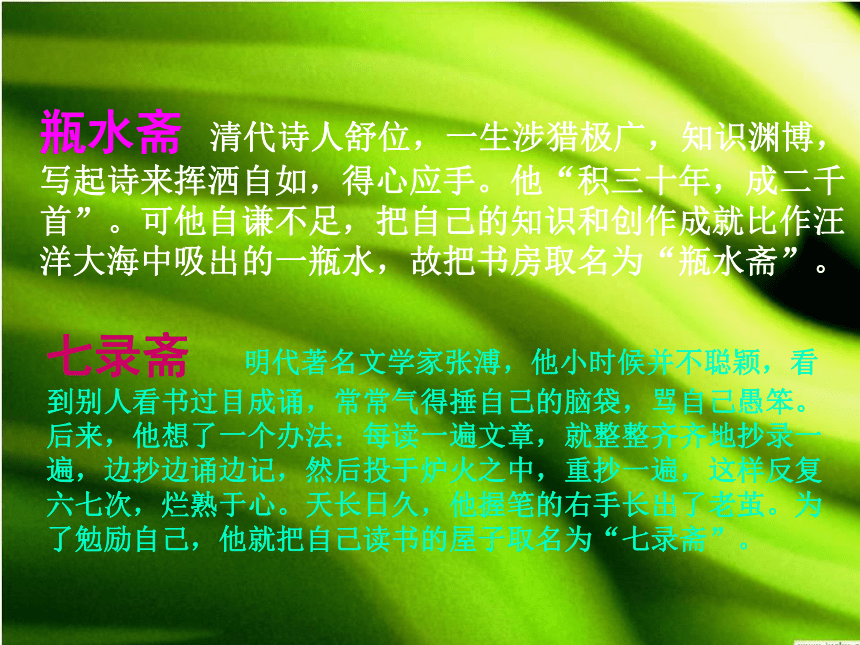

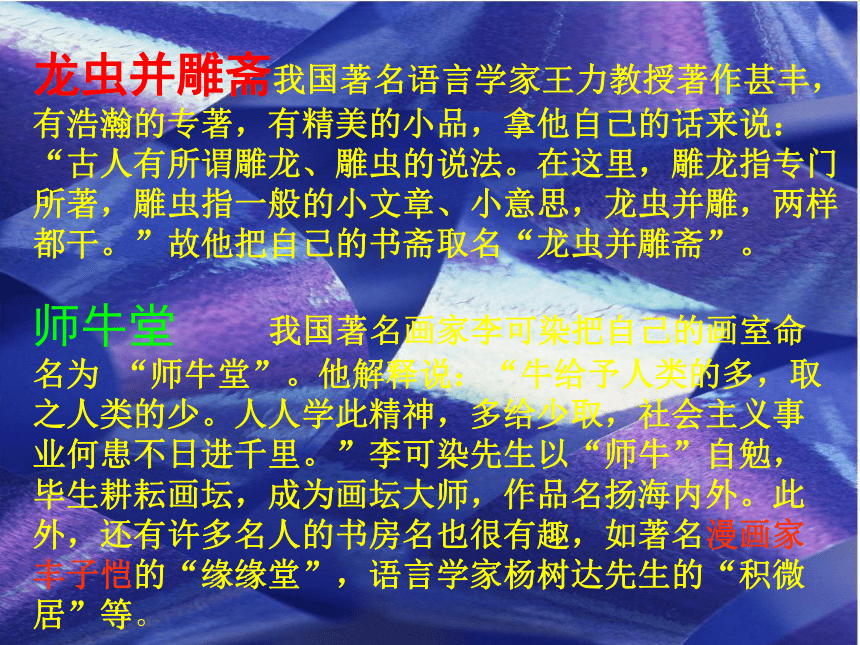

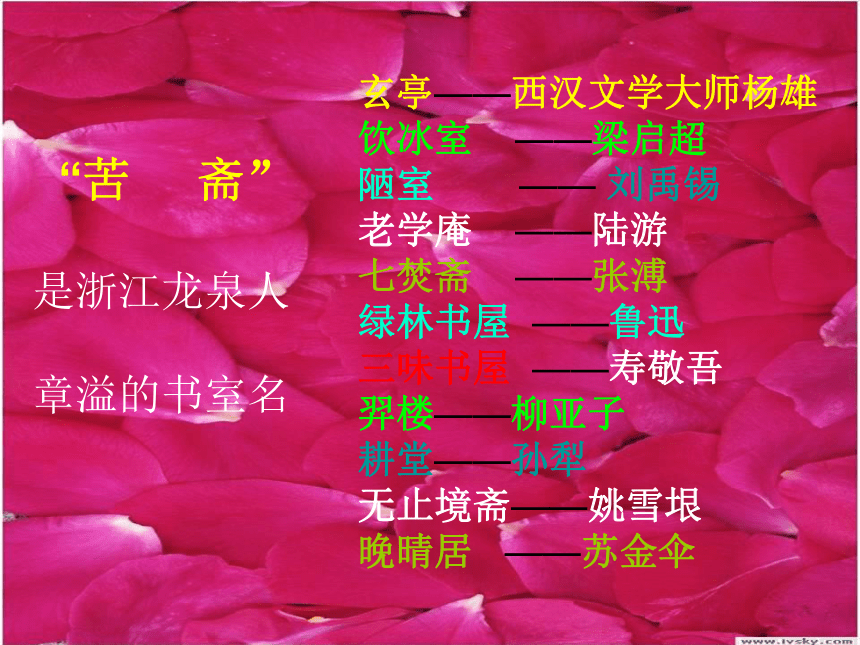

学老庵 南宋著名诗人陆游,晚年取“师旷老而学犹秉烛夜行”,把书斋命名为 “学老庵”,寓意为要活到老、学到老。 瓶水斋 清代诗人舒位,一生涉猎极广,知识渊博,写起诗来挥洒自如,得心应手。他“积三十年,成二千首”。可他自谦不足,把自己的知识和创作成就比作汪洋大海中吸出的一瓶水,故把书房取名为“瓶水斋”。 七录斋 明代著名文学家张溥,他小时候并不聪颖,看到别人看书过目成诵,常常气得捶自己的脑袋,骂自己愚笨。后来,他想了一个办法:每读一遍文章,就整整齐齐地抄录一遍,边抄边诵边记,然后投于炉火之中,重抄一遍,这样反复六七次,烂熟于心。天长日久,他握笔的右手长出了老茧。为了勉励自己,他就把自己读书的屋子取名为“七录斋”。 诚斋 南宋著名诗人杨万里任永州零凌丞时,非常尊敬力主抗金而遭贬的张浚,曾三次前往拜见。可是,张浚闭门谢客,三次不见。杨万里只得写信求见。张浚被他的精神所感动,终于接见了他,并勉励他凡事要正心诚意。杨万里深为钦佩,便把书房命名为“诚斋”。 二月庐 我国近代著名学者、诗人闻一多先生青年时求学于外,暑假返故里,依然苦读不辍。每年暑假约两个月,他都在家里读书。他风趣地把自己的书房称为“二月庐”。 龙虫并雕斋我国著名语言学家王力教授著作甚丰,有浩瀚的专著,有精美的小品,拿他自己的话来说:“古人有所谓雕龙、雕虫的说法。在这里,雕龙指专门所著,雕虫指一般的小文章、小意思,龙虫并雕,两样都干。”故他把自己的书斋取名“龙虫并雕斋”。 师牛堂 我国著名画家李可染把自己的画室命名为 “师牛堂”。他解释说:“牛给予人类的多,取之人类的少。人人学此精神,多给少取,社会主义事业何患不日进千里。”李可染先生以“师牛”自勉,毕生耕耘画坛,成为画坛大师,作品名扬海内外。此外,还有许多名人的书房名也很有趣,如著名漫画家丰子恺的“缘缘堂”,语言学家杨树达先生的“积微居”等。玄亭——西汉文学大师杨雄 饮冰室 ——梁启超 陋室 —— 刘禹锡 老学庵 ——陆游 七焚斋 ——张溥 绿林书屋 ——鲁迅 三味书屋 ——寿敬吾 羿楼——柳亚子 耕堂——孙犁 无止境斋——姚雪垠 晚晴居 ——苏金伞 “苦 斋”

是浙江龙泉人

章溢的书室名 刘基(1311——1375),明初大臣、政治家、文

学家。字伯温,浙江青田(今县)人。元朝末年

进士,曾任江西高安县丞、江浙儒学副提举,

不久弃官隐居。后出任浙东行省都事,因反对

招抚方国珍而被革职,乃回乡组织地主武装,镇压当地起义军。又著《郁离子》,以寓言形式批判元末暴政。元至正二十年(1360),到应天(治今江苏省南京市),劝朱元璋脱离韩林儿,并为其筹划用兵次第,参与机要,辅佐平定天下。朱元璋称帝,把他比为诸葛亮。明初,任御史中丞兼太史令,诸大典制,均参与议定。洪武三年(1370),授弘文馆学士,封诚意伯。次年辞官。他性刚嫉恶,与淮西诸功臣不合,终为胡惟庸所陷,忧愤成疾而死。一说被胡惟庸遣医毒死。谥文成。他博通经史,尤精天文兵法。诗歌雄浑而富于想象,散文风格古朴,笔意奔放,一反元末卑弱之风,有不少优秀作品,反映了元末社会的动乱和人民的疾苦,对当时社会现实的黑暗与丑恶都有所讽刺。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。 他的代表作《郁离子》,全书二卷,凡十八篇,一百九十五条,每条多则千言,少则百字,主要是针砭时政的语言或故事。其文构思精巧,文笔犀利,富于情趣,发人深省。作者借假托人物郁离子之口,发表对社会、世态人情的看法。有些见解,至今仍能给读者以深刻的启迪。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。【解题】 本文选自《诚意伯文集》。“在旧社会,士大夫阶层生活优越,常常在住室之外,另跸一些房舍,作为闲居读书之所,就是通常说的书斋(z为了表示风雅,又常常为书斋写一些解说文字。一般称为什么斋记。

记可以由自己写,也可以请另别人写。这篇文章是书斋主人章溢请刘基写的一篇记。

这种性质的文章,一般要包括两项内容:一是斋的情况,着重写景物布置;一是斋的意义,着重写主人的襟怀。这篇文章就是这样写的。”而且“写得比较出色”。

斋,屋舍,一般指书房、学舍。记,记载事物的文章。此文名为“苦斋记”,顾名思义,可看出它“记”的是“斋”之“苦”——苦况与苦义。 1、给下列加点的字注音:

楹 联( ying ) 中 伤( zhong )

粟 菽( shu ) 茹 啖( dan )

拊 石( fu ) 清 泠( ling )

荼 蓼( tu ) 疏 粝( li )

沸沸汩汩( gu ) 醉醇饫肥( yu )室十有二楹,覆之以茆(máo),在匡山之巅。匡山在处之龙泉县西南二百里,剑溪之水出焉。

有:同“又”。用在整数与尾数之间的连词。

楹:厅堂前的柱子。又为计算房屋的单位,房屋一间称一楹。?

覆之以茆:茆,通“茅”,茅草;介词结构后置。

?匡山:山四面高中间低,其形似匡,故名匡山。匡,古代盛饭用具,通作“筐”。

?出:发生,发源。焉:于是,这里。

○写苦斋的格局与坐落。

苦斋坐落之匡山的位置。“二百里”,见离县城之僻远,其“苦”意亦含其中。

岩崿(è)皆苍石,岸外而臼中。其下惟白云,其上多北风。风从北来者,大率不能甘而善苦,故植物中(zhòng)之,其味皆苦,而物性之苦者亦乐生焉。

??岩崿:山崖。“岩”与“崿”同义复用。苍:青色。

??即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

○此写匡山之地势形貌,见苦斋环境险恶之“苦”。

??其:它的,代词。惟:只有。?

大率:大抵,大概。不能甘而善苦:意思是不能使受它吹拂的植物长出甜味而容易使它们长出苦味。善,容易。?

乐生:乐于生长。焉:于是,在这里。

○写匡山气候之恶劣与所生植物之特征,直接点出“苦”意。“而物性之苦者亦乐生焉”一语,既收束上文,又开拓下文。 第一段 翻译 苦斋,是章溢先生隐居的住所。用茅草覆盖的室二厅,坐落在四面高中间低形如筐子的筐山之巅上,筐山在今浙江省的丽水县,山角下有溪水流出。山的四面峭壁拔起,崖石皆苍石,山下多白云,山上多北风。由于风从北来,柔和的少,硬朗的多,所以,生长于此的植物其味甚苦,而苦味的植物们却能这苦的环境中长生着快乐 。第一段:起笔交代苦斋之所属,并从其环境、气候与植物特性的简略介绍中,说明“苦”的由来。于是鲜支、黄蘖、苦梀、侧柏之木,黄连、苦杕、亭历、苦参、钩夭之草,地黄、游冬、葴、芑之菜,槠、栎、草斗之实,楛竹之笋

鲜支:即栀子,常绿灌木。果实可入药,味苦。黄蘖(bò):又名黄柏,落叶乔木,可作染料,又可供药用,味苦寒。苦楝:又名黄楝,落叶乔木,可入药,味苦。侧柏:常绿乔木,可供药用,味苦涩。

地黄:多年生草本植物,可入药,味苦。游冬:菊科植物,一种苦菜。葴(zhēn):即酸浆草,也叫“苦葴”。芑(qǐ):一种苦菜

莫不族布而罗生焉。?野蜂巢其间,采花髓作蜜,味亦苦,山中方言谓之黄杜,初食颇苦难,久则弥觉其甘,能已积热,除烦渴之疾。其槚(jiǎ)荼(chá)亦苦于常荼。其泄水皆啮石出,其源沸沸汨汨,其中多斑文小鱼,状如吹沙,味苦而微辛,食之可以清酒。

族布:同类植物一丛丛地到处分布。族,丛聚。罗生:罗列生长。“族”“罗”均为名词作状语。

○总括一笔,概言物性之苦的植物皆乐生于此苦地。 ?

?巢:做窝。用如动词。?

?花髓:指花蜜,花朵分泌出来的甜汁,能引诱蜂蝶等昆虫来传播花粉。

?苦难:指味道苦涩难于入口下咽。?

已: 止, 治, 消散。

烦渴之疾: 燥热心烦的病。

槚(jiǎ)荼(chá): 苦茶。

荼: 古 “茶” 字。于: 比,介词。

泄水:指瀑布。

啮石出:意思是从石缝间冲刷而出。啮:咬,引申为侵蚀,此处为冲刷之意。

斑文:条状花纹。文,同 “ 纹 ” 。

写茶也苦的异样,本该是甜的蜜也苦,但苦有其用,可治病除疾。写恶水中之鱼亦苦,但可“清酒”,又不同一般。于是,黄柏、苦楝、侧柏之树,黄连、苦参之草,地黄、游冬之菜,草斗、苦竹之笋,同类的植物莫不到处分布,罗列生长。而野蜂的巢就筑在其间,采花粉为蜜,其蜜的味道也是极苦的。山中土人方言称此蜜叫黄杜。开始吃的时候,口感特别的苦涩,稍会,才能感受到它的干甜,能消暑去热,且能除去燥热心烦这个病。尽管,这里的树产出的茶叶非常的苦,但人们却喜欢饮用它。尽管,这里的由溪水中出产的一种花纹小鱼,模样甚丑,吃起来味苦且辛辣,但可以醒酒。 第二段 翻譯于是,黄柏、苦楝、侧柏之树,黄连、苦参之草,地黄、游冬之菜,草斗、苦竹之笋,同类的植物莫不到处分布,罗列生长。而野蜂的巢就筑在其间,采花粉为蜜,其蜜的味道也是极苦的。山中土人方言称此蜜叫黄杜。开始吃的时候,口感特别的苦涩,稍会,才能感受到它的干甜,能消暑去热,且能除去燥热心烦这个病。尽管,这里的树产出的茶叶非常的苦,但人们却喜欢饮用它。尽管,这里的由溪水中出产的一种花纹小鱼,模样甚丑,吃起来味苦且辛辣,但可以醒酒第二段:具体写乐生于此地的“物性之苦者”——木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。 山去人稍远, ??惟先生乐游,而从者多艰其昏晨之往来,故遂择其窊(wā)而室焉。携童儿数人,启陨箨(tuò)以蓺粟菽,?茹(rú)啖(dàn)其草木之荑实。

去人:指离开人居住的地方。去,距离。

艰:以……为艰,形容词的意动用法。昏晨:早晚。?

室:筑室,用如动词。

○言主人亦喜苦中之乐,承首段补说建苦斋于此的原因。

粟:谷子,古代为粮食的通称。菽:大豆,引申为豆类的总称。

茹啖:吃。二字同义。荑:茅草的嫩芽。

○写其种植吃食之乐。? 间( jiàn ) 则蹑屐登崖,?倚修木而啸,或降而临清泠。樵歌出林, 则拊石而和之。人莫知其乐也。?

?间:间或,有时。

?降:向下走。临:到。清泠:清爽寒凉之意,此处指清凉的溪水。?

?樵歌:此指打柴人唱的山歌。出林:指樵歌的声音传出树林。

○写其游山玩水之乐。 结尾总写一笔,直以“乐”字点出。第三段 翻译 由于,此山离人们居处的地方甚远,章溢先生又热爱居住于此,使得喜欢同先生交往的友人,深感早出晚归之艰苦和劳累,所以,他们便携带上自己童仆,择室居住。在这里,他们吃在山中收积的脱落的笋壳和自己种植的一些豆类,及一些树草的嫩芽。在这里,他们或是登山,或是临溪,或是围坐在修长的大树下高歌嚎叫。如遇着了唱着歌从山林中出来的樵夫,他们会用石块击打岩石和着歌唱。这些人的所做所为给他们自己所带来的快乐,是我们这些常人所无法理解的。第三段:承前段补述建苦斋的由来和记述苦斋生活的概况与乐趣。前段写“物性之苦者亦乐生焉”,此段就有点“人性之苦者亦乐生焉”的意味了。先生之言曰:“乐与苦 , 相为倚伏者也,人知乐之为乐,而不知苦之为乐,人知乐其乐,而不知苦生于乐,则乐与苦相去能几何哉!

相为倚伏:互相依存。《老子》:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”:互相依存。《老子》:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”今夫膏粱之子, ?燕坐于华堂之上,?口不尝荼蓼之味,??身不历农亩之劳,寝必重(chóng)褥(rù),食必珍美,?出入必舆隶,是人之所谓乐也,一旦运穷福艾,颠沛生于不测,而不知醉醇(chún)饫(yù)肥之肠, ?不可以实疏粝(lì),?籍柔覆温之躯,不可以御蓬藋(diào),虽欲效野夫贱隶,?跼跳窜伏,?偷性命于榛(zhēn)莽而不可得,庸非昔日之乐,为今日之苦也耶?

夫:那些,代词。膏粱之子:富贵之家的人。

燕坐:闲坐,安坐。燕,通“宴”,安闲。华堂:华丽的厅堂。

?历:经历。农亩:农田。?重:多,多层,厚。?

?舆隶:仆役。舆和隶,都是我国古代对一种奴隶或差役的称呼。

?运穷:运尽。艾:止,尽。

?颠沛:跌倒,引申为处境狼狈,生活困顿。不侧:意外。

醉醇(chún)饫(yù)肥:酣饮味道浓厚的酒,饱餐肥美的肉食。醉,酣饮。饫,饱食。 醇,酒质浓厚。肥,肥美。“ 醇 ”和“ 肥 ”都用作名词。

实:装满。

疏粝:粗劣的粮食。疏,糙米。粝,粗米。

籍柔覆温:铺着柔软的垫褥,盖着温暖的被子。籍,通"藉 ”,以物铺垫。柔、温,都用作名词。

御:用。蓬霍:此处指用蓬草。霍草编的衣物

偷:苟且

庸:岂,难道, 表示反问。故孟子曰:‘天之降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。’赵子曰:‘良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。’彼之苦,吾之乐;而彼之乐,吾之苦也。吾闻井以甘竭,李以苦存,夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴,无亦犹是也夫?”

李以苦存:《世说新语.雅量》:“王戎七岁,尝与诸小儿游,看道边李树多子折枝。诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:‘树在道边而多子,此必苦李。’取之信然。”

夫差:春秋时吴国国君,阖闾之子,为报父仇,曾大败越兵。后沉湎酒色,为越王勾践所攻灭。

勾践以尝胆兴:春秋时,越王勾践为吴王夫差所败,后卧薪尝胆,图谋复仇,终于攻灭吴国。○批评膏粱之子只求安逸享乐,一旦遇到逆境就不能生活;承上文之议论,说明“人知乐其乐,而不知苦生于乐”之意。 第四段 翻译 章溢先生说:“乐与苦,相互依托。人们只知道乐为乐,而不知道苦也能为乐,人们只知道乐,而不知道苦也是由乐带来的,实际,苦与乐,距离又有多远呢!今有富贵之弟,他们安坐于华美的屋中,口不尝苦菜之味,身体不经农作之劳,睡觉盖的是厚的被褥,吃的是山珍海味,进出由仆人抬着,他们这样的所有经历,正是人们所说的乐吧。可一旦他们的好运到头,福气停止,跌倒到生活困顿的时候,他们就不知道他们醉于醇酒、饱于肥肉的肠子已不可以承载和充填粗劣的食物。他们早已习惯柔软被子的躯体,早已不可以穿戴逢草编织的衣物。虽然,他们也想过着正常的大众人的生活,可但他们会在这种生活面前显得局促不安。他们想象苦的树木那般生活,可但他们却丧失了苦树般的生存能力。这不正是由于过去太贪图享乐,而为今天带来的痛苦吗?所以孟子曰:‘天之将降大任于人,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。’莫名氏又曰:‘良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。’你能吃苦,就是我的乐,而你只知贪图享乐,则就是我的苦。我听说甘甜的井先干涸,紧挨路边而没采摘的李,多是苦李。夫差以酒色亡国,而勾践以尝胆兴帮,无一不是这样的例子吗?”第四段:深入一层,在前面叙事的基础上发表议论,从事理方面阐明苦与乐的相为倚伏,互为转化的辩证关系。此为全文的重点之所在。刘子闻而悟之,?名其室曰苦斋,?作《苦斋记》。

?刘子:刘基自称。子,先生。

?名:命名,取名,动词。

?

最后一段收结全文,说明作记原因。2、找出下列句中的通假字,并解释

⑴室十有二楹

⑵燕坐于华堂之上

⑶籍柔覆温之躯

有:通“又”

燕通“宴”,安逸,安闲

籍通“藉”,垫

3、文言实词:

岸外而臼中。即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

故植物中之。中:受到

能已积热,已:止,治,消散。

其洩水皆啮石出。啮:冲刷。

茹啖其草木之荑实。 茹啖:吃。

一旦运穷福艾。艾:止,尽。4、文言虚词:

剑溪之水出焉。焉:于是,这里。

于是鲜支、黄蘖、苦楝、侧柏之木。

之:助词,这里用于和中心词具有同一性的定语之后,

可译为“这一类的”,下文“之草”、“之菜”、“之实”、“之笋”的“之”与此同。

久则弥觉其甘, 则:就,连词。

人莫知其乐也。 莫:没育谁,代词。

人知乐之为乐,“之”用于短语的主谓间以取消其独立性。

而不知苦之为乐,而:却,连词。

则乐与苦相去能几何哉! 则:那么,连词。

虽欲效野夫贱隶, 虽:即使,连词。

井以甘竭:以,因为。

5、古今异义:

初食颇苦难。

古义: 指味道苦涩 ,

难于入口下咽。

今义:痛苦和灾难。

6、词类活用:

野蜂巢其间, 巢:做窝。用如动词。

而从者多艰其昏晨之往来, 艰:以……为艰,形 容词的意动用法。

故遂择其窊而室焉。室:筑室,用如动词。

人知乐其乐。前一个“乐”用为动词,意动用法。

而不知醉醇饫肥之肠, 醉醇饫肥:酣饮味道浓厚的酒,饱餐肥美的肉食。醉,酣饮。饫,饱食。醇,酒质浓厚。肥,肥美。“醇”和“肥”在这里都用作名词。

籍柔覆温之躯。柔、温,都用如名词。

必先苦其心志,劳其筋骨,?饿其体肤。 ?苦:使……困苦,使动用法。?劳:使……劳累,使动用法。 ?饿: 使……饥饿,使动用法。

整理疏通文意

苦 斋

所属 格局 位置

气候恶劣 植物特征 点出“苦”意。 文言资料卡片:文言实词:

岸外而臼中。即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

故植物中之。中:受到

能已积热,已:止,治,消散。

其洩水皆啮石出。啮:冲刷。

茹啖其草木之荑实。 茹啖:吃。

一旦运穷福艾。艾:止,尽。

不可以实疏粝,实:装满。文言资料卡片:文言虚词:

剑溪之水出焉。焉:于是,这里。

于是鲜支、黄蘖、苦楝、侧柏之木。之:助词,这里用于和中心词具有同一性的定语之后,可译为“这一类的”,下文“之草”、“之菜”、“之实”、“之笋”的“之”与此同。

久则弥(mí)觉其甘, 则:就,连词。

人莫知其乐也。 莫:没育谁,代词。

人知乐之为乐,“之”用于短语的主谓间以取消其独立性。

而不知苦之为乐,而:却,连词。

则乐与苦相去能几何哉! 则:那么,连词。

虽欲效野夫贱隶, 虽:即使,连词。

井以甘竭:以,因为。文言资料卡片:通假字:

室十有二楹, 有:同“又”。

覆之以茆,茆:通“茅”,茅草。

楛竹之笋,?楛同“苦”

其槚荼亦苦于常荼。荼同茶

燕坐于华堂之上, 燕坐:闲坐,安坐。燕,通“宴”,安闲。

籍柔覆温之躯,籍,通“藉”,以物铺垫。

古今异义:

初食颇苦难:指味道苦瑟难以入口下咽苦之草

苦之菜

苦之实

苦之笋

植物皆乐此苦生于地

本该是甜的蜜也苦,

但苦有其用,

可治病除疾,

茶也苦得异样。

恶水中之鱼亦苦

言主人亦喜苦中之乐,

说建苦斋于此的原因。

从木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。 喜苦中之乐,

吃食之乐

游山玩水之乐。

直以“乐”字点出。

阐明“苦与乐,相为倚伏”的关系

批评膏粱之子只求安逸享乐,一旦遇到逆境就不能生活

引孟子之言,说明在困境中经受磨练,可以去苦就乐。

直接表明自己与膏粱之子相对立的苦乐观。

连引数典,一反一正,形成强烈对比,阐明自己苦乐观的正确。 收结全文,说明作记原因。 文章主旨:

本文记述了苦斋的地理环境和物产,以及其主人的生活情况与乐趣、言谈,从而说明苦斋命名的由来与意义,阐发了苦与乐的相为倚伏——苦生于乐,乐由苦来——的辩证关系与生活哲理,批评了膏粱之子只匿安逸享乐的思想,表现了苦斋主人甘于苦中求乐的宽敞襟怀。 写作特点:

文章通篇紧扣一个“苦”字,环境是苦,物产是苦,人甘吃苦,故斋名苦,议论言谈亦不离苦,即使写乐谈乐,仍由一个“苦”字生发出来;苦斋生活之乐,则由苦而来,

膏粱之子之乐,则由乐而生苦;

所举例证典籍,亦心与苦相关;

最后说明写作原由,也点出一个“苦”字。

全文以“苦”字起笔发端,又以“苦”字收结终章,一个“苦”字,贯串始终,前后勾连,互为呼应,脉络分明,中心突出。 再 见

乐于苦,苦为乐。 章溢(1314——1369),明初大臣,字三益,号匡山居士,浙江龙泉人。元末组织地主武装,助元将石抹宜孙,镇压农民起义军。以功授浙东都元帅府佥事,辞不赴,退隐匡山。朱元璋取处州后,与刘基、宋濂、叶琛同被聘请重用。授营田司佥事,巡行江东、两淮等地,按田定租,民以为便。继为湖广按察佥事,兴办屯田。后调往浙东,使其子存道率旧部助李文忠取福建。官至御史中丞兼赞善大夫。中国名家书斋雅趣无止境斋 著名文学家、《李自成》的作者姚雪垠,博学多才,为了达到学无止境的目的,读更多的书,识更多的理,便把书房命名为“无止境斋”。 惜字庵 清代史家黄宗羲一生博览群书,通晓天文、地理、律历、数学等,作文时惜字如金,力求简洁,因此,他把自己的书斋名取名为“惜字庵”。 绿林书屋 20世纪20年代初,我国著名的文学家、思想家、革命家鲁迅先生支持学生运动,被反动文人评为“学匪”。“学匪”住的房子,当然是强盗所在。因此,鲁迅先生把其寓所居住处北京阜成门内西三条胡同的书房,起名为“绿林书屋”,以此来讽刺反动文人的诬蔑。

学老庵 南宋著名诗人陆游,晚年取“师旷老而学犹秉烛夜行”,把书斋命名为 “学老庵”,寓意为要活到老、学到老。 瓶水斋 清代诗人舒位,一生涉猎极广,知识渊博,写起诗来挥洒自如,得心应手。他“积三十年,成二千首”。可他自谦不足,把自己的知识和创作成就比作汪洋大海中吸出的一瓶水,故把书房取名为“瓶水斋”。 七录斋 明代著名文学家张溥,他小时候并不聪颖,看到别人看书过目成诵,常常气得捶自己的脑袋,骂自己愚笨。后来,他想了一个办法:每读一遍文章,就整整齐齐地抄录一遍,边抄边诵边记,然后投于炉火之中,重抄一遍,这样反复六七次,烂熟于心。天长日久,他握笔的右手长出了老茧。为了勉励自己,他就把自己读书的屋子取名为“七录斋”。 诚斋 南宋著名诗人杨万里任永州零凌丞时,非常尊敬力主抗金而遭贬的张浚,曾三次前往拜见。可是,张浚闭门谢客,三次不见。杨万里只得写信求见。张浚被他的精神所感动,终于接见了他,并勉励他凡事要正心诚意。杨万里深为钦佩,便把书房命名为“诚斋”。 二月庐 我国近代著名学者、诗人闻一多先生青年时求学于外,暑假返故里,依然苦读不辍。每年暑假约两个月,他都在家里读书。他风趣地把自己的书房称为“二月庐”。 龙虫并雕斋我国著名语言学家王力教授著作甚丰,有浩瀚的专著,有精美的小品,拿他自己的话来说:“古人有所谓雕龙、雕虫的说法。在这里,雕龙指专门所著,雕虫指一般的小文章、小意思,龙虫并雕,两样都干。”故他把自己的书斋取名“龙虫并雕斋”。 师牛堂 我国著名画家李可染把自己的画室命名为 “师牛堂”。他解释说:“牛给予人类的多,取之人类的少。人人学此精神,多给少取,社会主义事业何患不日进千里。”李可染先生以“师牛”自勉,毕生耕耘画坛,成为画坛大师,作品名扬海内外。此外,还有许多名人的书房名也很有趣,如著名漫画家丰子恺的“缘缘堂”,语言学家杨树达先生的“积微居”等。玄亭——西汉文学大师杨雄 饮冰室 ——梁启超 陋室 —— 刘禹锡 老学庵 ——陆游 七焚斋 ——张溥 绿林书屋 ——鲁迅 三味书屋 ——寿敬吾 羿楼——柳亚子 耕堂——孙犁 无止境斋——姚雪垠 晚晴居 ——苏金伞 “苦 斋”

是浙江龙泉人

章溢的书室名 刘基(1311——1375),明初大臣、政治家、文

学家。字伯温,浙江青田(今县)人。元朝末年

进士,曾任江西高安县丞、江浙儒学副提举,

不久弃官隐居。后出任浙东行省都事,因反对

招抚方国珍而被革职,乃回乡组织地主武装,镇压当地起义军。又著《郁离子》,以寓言形式批判元末暴政。元至正二十年(1360),到应天(治今江苏省南京市),劝朱元璋脱离韩林儿,并为其筹划用兵次第,参与机要,辅佐平定天下。朱元璋称帝,把他比为诸葛亮。明初,任御史中丞兼太史令,诸大典制,均参与议定。洪武三年(1370),授弘文馆学士,封诚意伯。次年辞官。他性刚嫉恶,与淮西诸功臣不合,终为胡惟庸所陷,忧愤成疾而死。一说被胡惟庸遣医毒死。谥文成。他博通经史,尤精天文兵法。诗歌雄浑而富于想象,散文风格古朴,笔意奔放,一反元末卑弱之风,有不少优秀作品,反映了元末社会的动乱和人民的疾苦,对当时社会现实的黑暗与丑恶都有所讽刺。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。 他的代表作《郁离子》,全书二卷,凡十八篇,一百九十五条,每条多则千言,少则百字,主要是针砭时政的语言或故事。其文构思精巧,文笔犀利,富于情趣,发人深省。作者借假托人物郁离子之口,发表对社会、世态人情的看法。有些见解,至今仍能给读者以深刻的启迪。著有《诚意伯文集》20卷及其他著述多种。【解题】 本文选自《诚意伯文集》。“在旧社会,士大夫阶层生活优越,常常在住室之外,另跸一些房舍,作为闲居读书之所,就是通常说的书斋(z为了表示风雅,又常常为书斋写一些解说文字。一般称为什么斋记。

记可以由自己写,也可以请另别人写。这篇文章是书斋主人章溢请刘基写的一篇记。

这种性质的文章,一般要包括两项内容:一是斋的情况,着重写景物布置;一是斋的意义,着重写主人的襟怀。这篇文章就是这样写的。”而且“写得比较出色”。

斋,屋舍,一般指书房、学舍。记,记载事物的文章。此文名为“苦斋记”,顾名思义,可看出它“记”的是“斋”之“苦”——苦况与苦义。 1、给下列加点的字注音:

楹 联( ying ) 中 伤( zhong )

粟 菽( shu ) 茹 啖( dan )

拊 石( fu ) 清 泠( ling )

荼 蓼( tu ) 疏 粝( li )

沸沸汩汩( gu ) 醉醇饫肥( yu )室十有二楹,覆之以茆(máo),在匡山之巅。匡山在处之龙泉县西南二百里,剑溪之水出焉。

有:同“又”。用在整数与尾数之间的连词。

楹:厅堂前的柱子。又为计算房屋的单位,房屋一间称一楹。?

覆之以茆:茆,通“茅”,茅草;介词结构后置。

?匡山:山四面高中间低,其形似匡,故名匡山。匡,古代盛饭用具,通作“筐”。

?出:发生,发源。焉:于是,这里。

○写苦斋的格局与坐落。

苦斋坐落之匡山的位置。“二百里”,见离县城之僻远,其“苦”意亦含其中。

岩崿(è)皆苍石,岸外而臼中。其下惟白云,其上多北风。风从北来者,大率不能甘而善苦,故植物中(zhòng)之,其味皆苦,而物性之苦者亦乐生焉。

??岩崿:山崖。“岩”与“崿”同义复用。苍:青色。

??即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

○此写匡山之地势形貌,见苦斋环境险恶之“苦”。

??其:它的,代词。惟:只有。?

大率:大抵,大概。不能甘而善苦:意思是不能使受它吹拂的植物长出甜味而容易使它们长出苦味。善,容易。?

乐生:乐于生长。焉:于是,在这里。

○写匡山气候之恶劣与所生植物之特征,直接点出“苦”意。“而物性之苦者亦乐生焉”一语,既收束上文,又开拓下文。 第一段 翻译 苦斋,是章溢先生隐居的住所。用茅草覆盖的室二厅,坐落在四面高中间低形如筐子的筐山之巅上,筐山在今浙江省的丽水县,山角下有溪水流出。山的四面峭壁拔起,崖石皆苍石,山下多白云,山上多北风。由于风从北来,柔和的少,硬朗的多,所以,生长于此的植物其味甚苦,而苦味的植物们却能这苦的环境中长生着快乐 。第一段:起笔交代苦斋之所属,并从其环境、气候与植物特性的简略介绍中,说明“苦”的由来。于是鲜支、黄蘖、苦梀、侧柏之木,黄连、苦杕、亭历、苦参、钩夭之草,地黄、游冬、葴、芑之菜,槠、栎、草斗之实,楛竹之笋

鲜支:即栀子,常绿灌木。果实可入药,味苦。黄蘖(bò):又名黄柏,落叶乔木,可作染料,又可供药用,味苦寒。苦楝:又名黄楝,落叶乔木,可入药,味苦。侧柏:常绿乔木,可供药用,味苦涩。

地黄:多年生草本植物,可入药,味苦。游冬:菊科植物,一种苦菜。葴(zhēn):即酸浆草,也叫“苦葴”。芑(qǐ):一种苦菜

莫不族布而罗生焉。?野蜂巢其间,采花髓作蜜,味亦苦,山中方言谓之黄杜,初食颇苦难,久则弥觉其甘,能已积热,除烦渴之疾。其槚(jiǎ)荼(chá)亦苦于常荼。其泄水皆啮石出,其源沸沸汨汨,其中多斑文小鱼,状如吹沙,味苦而微辛,食之可以清酒。

族布:同类植物一丛丛地到处分布。族,丛聚。罗生:罗列生长。“族”“罗”均为名词作状语。

○总括一笔,概言物性之苦的植物皆乐生于此苦地。 ?

?巢:做窝。用如动词。?

?花髓:指花蜜,花朵分泌出来的甜汁,能引诱蜂蝶等昆虫来传播花粉。

?苦难:指味道苦涩难于入口下咽。?

已: 止, 治, 消散。

烦渴之疾: 燥热心烦的病。

槚(jiǎ)荼(chá): 苦茶。

荼: 古 “茶” 字。于: 比,介词。

泄水:指瀑布。

啮石出:意思是从石缝间冲刷而出。啮:咬,引申为侵蚀,此处为冲刷之意。

斑文:条状花纹。文,同 “ 纹 ” 。

写茶也苦的异样,本该是甜的蜜也苦,但苦有其用,可治病除疾。写恶水中之鱼亦苦,但可“清酒”,又不同一般。于是,黄柏、苦楝、侧柏之树,黄连、苦参之草,地黄、游冬之菜,草斗、苦竹之笋,同类的植物莫不到处分布,罗列生长。而野蜂的巢就筑在其间,采花粉为蜜,其蜜的味道也是极苦的。山中土人方言称此蜜叫黄杜。开始吃的时候,口感特别的苦涩,稍会,才能感受到它的干甜,能消暑去热,且能除去燥热心烦这个病。尽管,这里的树产出的茶叶非常的苦,但人们却喜欢饮用它。尽管,这里的由溪水中出产的一种花纹小鱼,模样甚丑,吃起来味苦且辛辣,但可以醒酒。 第二段 翻譯于是,黄柏、苦楝、侧柏之树,黄连、苦参之草,地黄、游冬之菜,草斗、苦竹之笋,同类的植物莫不到处分布,罗列生长。而野蜂的巢就筑在其间,采花粉为蜜,其蜜的味道也是极苦的。山中土人方言称此蜜叫黄杜。开始吃的时候,口感特别的苦涩,稍会,才能感受到它的干甜,能消暑去热,且能除去燥热心烦这个病。尽管,这里的树产出的茶叶非常的苦,但人们却喜欢饮用它。尽管,这里的由溪水中出产的一种花纹小鱼,模样甚丑,吃起来味苦且辛辣,但可以醒酒第二段:具体写乐生于此地的“物性之苦者”——木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。 山去人稍远, ??惟先生乐游,而从者多艰其昏晨之往来,故遂择其窊(wā)而室焉。携童儿数人,启陨箨(tuò)以蓺粟菽,?茹(rú)啖(dàn)其草木之荑实。

去人:指离开人居住的地方。去,距离。

艰:以……为艰,形容词的意动用法。昏晨:早晚。?

室:筑室,用如动词。

○言主人亦喜苦中之乐,承首段补说建苦斋于此的原因。

粟:谷子,古代为粮食的通称。菽:大豆,引申为豆类的总称。

茹啖:吃。二字同义。荑:茅草的嫩芽。

○写其种植吃食之乐。? 间( jiàn ) 则蹑屐登崖,?倚修木而啸,或降而临清泠。樵歌出林, 则拊石而和之。人莫知其乐也。?

?间:间或,有时。

?降:向下走。临:到。清泠:清爽寒凉之意,此处指清凉的溪水。?

?樵歌:此指打柴人唱的山歌。出林:指樵歌的声音传出树林。

○写其游山玩水之乐。 结尾总写一笔,直以“乐”字点出。第三段 翻译 由于,此山离人们居处的地方甚远,章溢先生又热爱居住于此,使得喜欢同先生交往的友人,深感早出晚归之艰苦和劳累,所以,他们便携带上自己童仆,择室居住。在这里,他们吃在山中收积的脱落的笋壳和自己种植的一些豆类,及一些树草的嫩芽。在这里,他们或是登山,或是临溪,或是围坐在修长的大树下高歌嚎叫。如遇着了唱着歌从山林中出来的樵夫,他们会用石块击打岩石和着歌唱。这些人的所做所为给他们自己所带来的快乐,是我们这些常人所无法理解的。第三段:承前段补述建苦斋的由来和记述苦斋生活的概况与乐趣。前段写“物性之苦者亦乐生焉”,此段就有点“人性之苦者亦乐生焉”的意味了。先生之言曰:“乐与苦 , 相为倚伏者也,人知乐之为乐,而不知苦之为乐,人知乐其乐,而不知苦生于乐,则乐与苦相去能几何哉!

相为倚伏:互相依存。《老子》:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”:互相依存。《老子》:“祸兮福所倚,福兮祸所伏。”今夫膏粱之子, ?燕坐于华堂之上,?口不尝荼蓼之味,??身不历农亩之劳,寝必重(chóng)褥(rù),食必珍美,?出入必舆隶,是人之所谓乐也,一旦运穷福艾,颠沛生于不测,而不知醉醇(chún)饫(yù)肥之肠, ?不可以实疏粝(lì),?籍柔覆温之躯,不可以御蓬藋(diào),虽欲效野夫贱隶,?跼跳窜伏,?偷性命于榛(zhēn)莽而不可得,庸非昔日之乐,为今日之苦也耶?

夫:那些,代词。膏粱之子:富贵之家的人。

燕坐:闲坐,安坐。燕,通“宴”,安闲。华堂:华丽的厅堂。

?历:经历。农亩:农田。?重:多,多层,厚。?

?舆隶:仆役。舆和隶,都是我国古代对一种奴隶或差役的称呼。

?运穷:运尽。艾:止,尽。

?颠沛:跌倒,引申为处境狼狈,生活困顿。不侧:意外。

醉醇(chún)饫(yù)肥:酣饮味道浓厚的酒,饱餐肥美的肉食。醉,酣饮。饫,饱食。 醇,酒质浓厚。肥,肥美。“ 醇 ”和“ 肥 ”都用作名词。

实:装满。

疏粝:粗劣的粮食。疏,糙米。粝,粗米。

籍柔覆温:铺着柔软的垫褥,盖着温暖的被子。籍,通"藉 ”,以物铺垫。柔、温,都用作名词。

御:用。蓬霍:此处指用蓬草。霍草编的衣物

偷:苟且

庸:岂,难道, 表示反问。故孟子曰:‘天之降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。’赵子曰:‘良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。’彼之苦,吾之乐;而彼之乐,吾之苦也。吾闻井以甘竭,李以苦存,夫差以酣酒亡,而勾践以尝胆兴,无亦犹是也夫?”

李以苦存:《世说新语.雅量》:“王戎七岁,尝与诸小儿游,看道边李树多子折枝。诸儿竞走取之,唯戎不动。人问之,答曰:‘树在道边而多子,此必苦李。’取之信然。”

夫差:春秋时吴国国君,阖闾之子,为报父仇,曾大败越兵。后沉湎酒色,为越王勾践所攻灭。

勾践以尝胆兴:春秋时,越王勾践为吴王夫差所败,后卧薪尝胆,图谋复仇,终于攻灭吴国。○批评膏粱之子只求安逸享乐,一旦遇到逆境就不能生活;承上文之议论,说明“人知乐其乐,而不知苦生于乐”之意。 第四段 翻译 章溢先生说:“乐与苦,相互依托。人们只知道乐为乐,而不知道苦也能为乐,人们只知道乐,而不知道苦也是由乐带来的,实际,苦与乐,距离又有多远呢!今有富贵之弟,他们安坐于华美的屋中,口不尝苦菜之味,身体不经农作之劳,睡觉盖的是厚的被褥,吃的是山珍海味,进出由仆人抬着,他们这样的所有经历,正是人们所说的乐吧。可一旦他们的好运到头,福气停止,跌倒到生活困顿的时候,他们就不知道他们醉于醇酒、饱于肥肉的肠子已不可以承载和充填粗劣的食物。他们早已习惯柔软被子的躯体,早已不可以穿戴逢草编织的衣物。虽然,他们也想过着正常的大众人的生活,可但他们会在这种生活面前显得局促不安。他们想象苦的树木那般生活,可但他们却丧失了苦树般的生存能力。这不正是由于过去太贪图享乐,而为今天带来的痛苦吗?所以孟子曰:‘天之将降大任于人,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤。’莫名氏又曰:‘良药苦口利于病,忠言逆耳利于行。’你能吃苦,就是我的乐,而你只知贪图享乐,则就是我的苦。我听说甘甜的井先干涸,紧挨路边而没采摘的李,多是苦李。夫差以酒色亡国,而勾践以尝胆兴帮,无一不是这样的例子吗?”第四段:深入一层,在前面叙事的基础上发表议论,从事理方面阐明苦与乐的相为倚伏,互为转化的辩证关系。此为全文的重点之所在。刘子闻而悟之,?名其室曰苦斋,?作《苦斋记》。

?刘子:刘基自称。子,先生。

?名:命名,取名,动词。

?

最后一段收结全文,说明作记原因。2、找出下列句中的通假字,并解释

⑴室十有二楹

⑵燕坐于华堂之上

⑶籍柔覆温之躯

有:通“又”

燕通“宴”,安逸,安闲

籍通“藉”,垫

3、文言实词:

岸外而臼中。即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

故植物中之。中:受到

能已积热,已:止,治,消散。

其洩水皆啮石出。啮:冲刷。

茹啖其草木之荑实。 茹啖:吃。

一旦运穷福艾。艾:止,尽。4、文言虚词:

剑溪之水出焉。焉:于是,这里。

于是鲜支、黄蘖、苦楝、侧柏之木。

之:助词,这里用于和中心词具有同一性的定语之后,

可译为“这一类的”,下文“之草”、“之菜”、“之实”、“之笋”的“之”与此同。

久则弥觉其甘, 则:就,连词。

人莫知其乐也。 莫:没育谁,代词。

人知乐之为乐,“之”用于短语的主谓间以取消其独立性。

而不知苦之为乐,而:却,连词。

则乐与苦相去能几何哉! 则:那么,连词。

虽欲效野夫贱隶, 虽:即使,连词。

井以甘竭:以,因为。

5、古今异义:

初食颇苦难。

古义: 指味道苦涩 ,

难于入口下咽。

今义:痛苦和灾难。

6、词类活用:

野蜂巢其间, 巢:做窝。用如动词。

而从者多艰其昏晨之往来, 艰:以……为艰,形 容词的意动用法。

故遂择其窊而室焉。室:筑室,用如动词。

人知乐其乐。前一个“乐”用为动词,意动用法。

而不知醉醇饫肥之肠, 醉醇饫肥:酣饮味道浓厚的酒,饱餐肥美的肉食。醉,酣饮。饫,饱食。醇,酒质浓厚。肥,肥美。“醇”和“肥”在这里都用作名词。

籍柔覆温之躯。柔、温,都用如名词。

必先苦其心志,劳其筋骨,?饿其体肤。 ?苦:使……困苦,使动用法。?劳:使……劳累,使动用法。 ?饿: 使……饥饿,使动用法。

整理疏通文意

苦 斋

所属 格局 位置

气候恶劣 植物特征 点出“苦”意。 文言资料卡片:文言实词:

岸外而臼中。即外岸而中臼,外面高,中间低。岸,高貌。臼,舂米的器具,用石或木凿成,中部凹下,此指其形如臼。

故植物中之。中:受到

能已积热,已:止,治,消散。

其洩水皆啮石出。啮:冲刷。

茹啖其草木之荑实。 茹啖:吃。

一旦运穷福艾。艾:止,尽。

不可以实疏粝,实:装满。文言资料卡片:文言虚词:

剑溪之水出焉。焉:于是,这里。

于是鲜支、黄蘖、苦楝、侧柏之木。之:助词,这里用于和中心词具有同一性的定语之后,可译为“这一类的”,下文“之草”、“之菜”、“之实”、“之笋”的“之”与此同。

久则弥(mí)觉其甘, 则:就,连词。

人莫知其乐也。 莫:没育谁,代词。

人知乐之为乐,“之”用于短语的主谓间以取消其独立性。

而不知苦之为乐,而:却,连词。

则乐与苦相去能几何哉! 则:那么,连词。

虽欲效野夫贱隶, 虽:即使,连词。

井以甘竭:以,因为。文言资料卡片:通假字:

室十有二楹, 有:同“又”。

覆之以茆,茆:通“茅”,茅草。

楛竹之笋,?楛同“苦”

其槚荼亦苦于常荼。荼同茶

燕坐于华堂之上, 燕坐:闲坐,安坐。燕,通“宴”,安闲。

籍柔覆温之躯,籍,通“藉”,以物铺垫。

古今异义:

初食颇苦难:指味道苦瑟难以入口下咽苦之草

苦之菜

苦之实

苦之笋

植物皆乐此苦生于地

本该是甜的蜜也苦,

但苦有其用,

可治病除疾,

茶也苦得异样。

恶水中之鱼亦苦

言主人亦喜苦中之乐,

说建苦斋于此的原因。

从木、草、菜、果、蜜、茶、鱼等物之苦,从实物方面说明苦斋命名之来。 喜苦中之乐,

吃食之乐

游山玩水之乐。

直以“乐”字点出。

阐明“苦与乐,相为倚伏”的关系

批评膏粱之子只求安逸享乐,一旦遇到逆境就不能生活

引孟子之言,说明在困境中经受磨练,可以去苦就乐。

直接表明自己与膏粱之子相对立的苦乐观。

连引数典,一反一正,形成强烈对比,阐明自己苦乐观的正确。 收结全文,说明作记原因。 文章主旨:

本文记述了苦斋的地理环境和物产,以及其主人的生活情况与乐趣、言谈,从而说明苦斋命名的由来与意义,阐发了苦与乐的相为倚伏——苦生于乐,乐由苦来——的辩证关系与生活哲理,批评了膏粱之子只匿安逸享乐的思想,表现了苦斋主人甘于苦中求乐的宽敞襟怀。 写作特点:

文章通篇紧扣一个“苦”字,环境是苦,物产是苦,人甘吃苦,故斋名苦,议论言谈亦不离苦,即使写乐谈乐,仍由一个“苦”字生发出来;苦斋生活之乐,则由苦而来,

膏粱之子之乐,则由乐而生苦;

所举例证典籍,亦心与苦相关;

最后说明写作原由,也点出一个“苦”字。

全文以“苦”字起笔发端,又以“苦”字收结终章,一个“苦”字,贯串始终,前后勾连,互为呼应,脉络分明,中心突出。 再 见

同课章节目录