人教生物二轮专题复习微专题课件:专题5 基因的本质与表达及生物的变异与进化 (3)遗传变异与育种(共57张PPT)

文档属性

| 名称 | 人教生物二轮专题复习微专题课件:专题5 基因的本质与表达及生物的变异与进化 (3)遗传变异与育种(共57张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 671.4KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2024-03-05 16:54:58 | ||

图片预览

文档简介

(共57张PPT)

真题测评·试能力

1.(2021·广东高考)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

专题5 基因的本质与表达及生物的变异与进化

(三) 遗传变异与育种

答案:A

解析:由题干信息可知,白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是由卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中只含有一个染色体组,A错误;

Bc是由卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,B、C正确;

自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,所以高度不育,D正确。

2.(2023·海南高考)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

答案:D

解析:①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确;

②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确;

①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确;

①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。

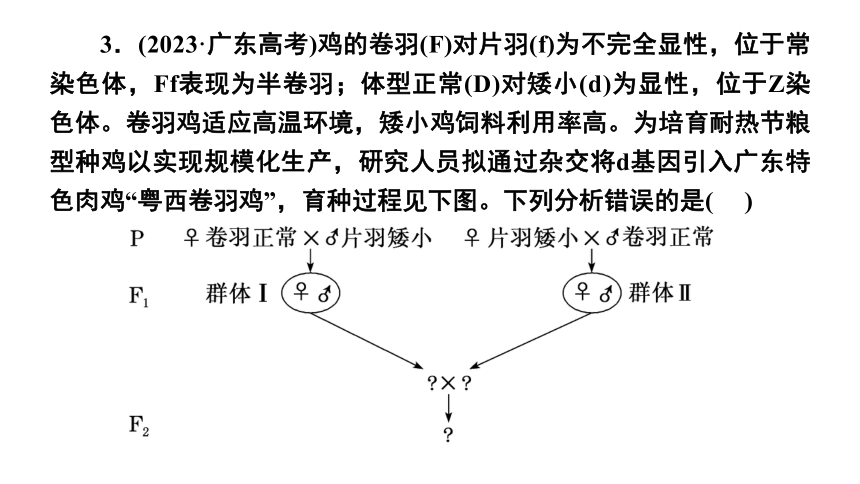

3.(2023·广东高考)鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见下图。下列分析错误的是( )

A.正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样

B.分别从F1代群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退

C.为缩短育种时间应从F1代群体Ⅰ中选择父本进行杂交

D.F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡

答案:C

解析:分析题意可知,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,则说明反交中的卷羽正常雄性为纯合子,则正反交亲本的基因型为FFZDW(♀卷羽正常)和ffZdZd(♂片羽矮小)、ffZdW(♀片羽矮小)和FFZDZD(♂卷羽正常),F1中群体Ⅰ基因型为FfZdW、FfZDZd,群体Ⅱ基因型为FfZDW、FfZDZd。根据以上分析可知,正交和反交获得F1个体表型和亲本不一样,A正确;

近交衰退产生的原因是近交增加了隐性有害等位基因纯合的概率,导致个体适应能力下降,F1群体Ⅰ和群体Ⅱ来自不同的亲本杂交,分别从F1群体Ⅰ和群体Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;

根据题意,需要获取体型矮小的卷羽鸡(基因型为FFZdZd和FFZdW),故需要F1中基因型为FfZdW(雌性)与FfZDZd(雄性)的个体杂交,故需要从F1群体Ⅰ中选择母本进行杂交,C错误;

结合以上分析可知,杂交后的F2中可获得基因型为FFZdZd和FFZdW的目的性状能够稳定遗传的种鸡,D正确。

4.(2023·北京高考)二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图甲,其中隐性性状是________。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图乙)。据此,检测F2基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→______________→电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为__________条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图丙。

①图丙中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为______________。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作用______________________。

解析:(1)野生型油菜进行自交,后代中既有野生型又有黄化叶,由此可以推测黄化叶是隐性性状。

(2)检测F2基因型的实验步骤:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→用限制酶B处理→电泳。由于叶黄化的基因上存在酶B切割位点而野生型基因上没有,则野生型基因电泳结果是有一条条带,叶黄化的基因电泳结果有两条条带,则F2中杂合子电泳条带数目应为3条。

(3)①油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),雄性不育系A与育性正常的A1杂交,子一代仍为雄性不育系A,则可判断雄性不育品系A为显性纯合子,由(1)知黄化叶为隐性性状,则黄化A1与A植株杂交所得子代绿叶性状全为杂合子,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,后代中一半黄化,一半绿叶,且仍为雄性不育,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为50%。②A不纯会影响种子S的纯度,为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,应在开花前把田间出现的绿叶植株除去。

答案:(1)黄化叶 (2)用限制酶B处理 3 (3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去

深化学习·提素养

1.杂交育种的不同过程

种类 育种过程

培育杂合子品种 选取符合要求的纯种双亲杂交(♀×♂)→F1(即为所需品种)

培育隐性 纯合子品种 选取符合要求的双亲杂交(♀×♂)→F1F2 选出表型符合要求的个体

续表

种类 育种过程

培育显性纯合子品种 植物 选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1自交→获得F2→鉴别、选择需要的类型,连续自交至不发生性状分离为止

动物 选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1雌雄个体交配→获得F2→鉴别、选择需要的类型与隐性类型测交,选择后代不发生性状分离的F2个体

2.育种方式及原理辨析

(1)诱变育种原理

(2)单倍体育种与杂交育种的关系

(3)多倍体育种的原理分析

3.雄性不育与三系法杂交水稻

(1)三系杂交稻的原理

三系杂交稻是我国研究应用较早的杂交水稻之一,由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成。

①不育系(代号A):花粉不育,这种雄性不育由细胞质基因(ms)控制,不育系为生产大量杂交种子提供了可能性。

②保持系(代号B):能保持不育系的细胞质雄性不育性,其细胞质基因(Ms)正常可育,能够自交结实,借助保持系来繁殖不育系。

③恢复系(代号R):含有能恢复细胞质雄性不育性的核基因——恢复基因(Rf),与不育系杂交产生的三系杂交稻正常可育且具有杂种优势,即用恢复系给不育系传粉来生产雄性恢复且有优势的杂交稻。

(2)三系法杂交水稻系统(如图)

[例1] 如图表示小麦育种的几种方式,下列相关叙述不正确的是( )

A.获得①和⑥的育种原理是基因重组,②和③的育种原理是染色体变异

B.获得④和⑤的育种方式是诱变育种,得到的变异个体不全都符合生产需要

C.获得⑥的育种方式可定向改变生物体的性状,克服远缘杂交不亲和的障碍

D.秋水仙素作用的时期是有丝分裂后期,结果是细胞中染色体数目加倍

[答案] D

[解析] 获得①和⑥的育种方式分别是杂交育种和基因工程育种,其原理都是基因重组;②和③的育种方式分别是单倍体育种和多倍体育种,其原理都是染色体变异,A正确。

获得④和⑤的育种方式是诱变育种,由于基因突变是不定向的,所以得到的变异个体不全都符合农业生产需要,B正确。

获得⑥的育种方式是基因工程育种,可根据人们的意愿定向改变生物体的性状,克服远缘杂交不亲和的障碍,C正确。

秋水仙素作用的时期是有丝分裂前期,抑制细胞内纺锤体的形成,结果是细胞中染色体数目加倍,D错误。

[例2] (2023·临沂模拟)水稻(2n=24)是一种起源于热带的禾本科作物,开两性花,为雌雄同株。三系杂交水稻由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成。雄性不育系(花粉败育,但雌蕊正常)的基因型为S(rr),其中S为细胞质基因,r为细胞核基因;保持系基因型为N(rr),与雄性不育系杂交后代仍为S(rr);恢复系基因型为S(RR)或N(RR),与雄性不育系杂交可以使其后代恢复为雄性可育。回答下列问题:

(1)水稻基因组计划需测定________条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,细胞中的染色体组数为________组,同源染色体对数为________对。

(2)不育系的产生是基因突变的结果,细胞核和细胞质都含有决定雄蕊是否可育的基因,其中细胞核的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示,则水稻细胞中与育性相关的基因型有__________种,R能够抑制S的表达,则S(Rr)的表型为________________。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,F1的基因型是________,F1自交,F2的表型及比例为__________________。科研人员发现这种雄性不育性状的个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,由此说明________________________________________________________。

(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系应该选择的父本和母本分别是______________________。

(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随

日照的长短而发生变化)ee品系(如图),科研人员将连锁

的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为

红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建__________________,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,据此推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别为________________________________________________________________________________________________________________________。

[解析] (1)水稻体细胞中有12对同源染色体,没有性染色体之分,因此水稻基因组计划应测其12条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,染色体的着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,由24条变成48条,同源染色体数目也加倍,每种同源染色体变成2对,所以细胞中的染色体组数也由2组变成4组,同源染色体对数也由12对变成24对。

(2)由题干信息可知,水稻细胞中与育性相关的基因型有3×2=6(种),即N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr)。其中R和N为可育基因,r和S为不育基因;只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育,故只有S(rr)表现雄性不育,其他均为可育,即只要存在可育基因,就表现为雄性可育。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,由于S(rr)作母本,所以细胞质基因来自S(rr),则F1的基因型是S(Rr);F1再自交,F2出现显性和隐性的比值为3∶1,所以F2的表型及比例为雄性可育∶雄性不育=3∶1。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,说明性状是基因和环境共同作用的结果。

(4)若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本可提供r基因且自身雄性可育,母本提供S和r基因,所以父本可选N(rr),母本可选S(rr)。

(5)由题意可知,转基因植株是雄性可育,且后代含连锁的三个基因的个体占一半,据此推测,转来的基因使ee品系恢复育性,P基因与花粉代谢有关,则含P基因的花粉应不育。所以结合题意可推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别为M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光。

[答案] (1)12 4 24 (2)6 雄性可育 (3)S(Rr) 雄性可育∶雄性不育=3∶1 性状是基因和环境共同作用的结果 (4)N(rr)和S(rr) (5)基因表达载体 M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光

[思维建模] 准确选取育种方案

(1)关注“三最”定方向

最简便 侧重于技术操作,杂交育种操作最简便

最快 侧重于育种时间,单倍体育种可明显缩短育种年限

最准确 侧重于目标精准度,基因工程育种可“定向”改变生物性状

(2)依据目标选方案

育种目标 育种方案

集中双亲优良性状 单倍体育种(明显缩短育种年限)

杂交育种(耗时较长,但简便易行)

对原品系实施“定向”改变 基因工程及植物细胞工程(植物体细胞杂交)育种

让原品系产生新性状(无中生有) 诱变育种(可提高变异频率,获得理想性状)

使原品系营养器官“增大”或“加强” 多倍体育种

考法训练·融会通

考法(一) 杂交育种、诱变育种、单倍体育种与,多倍体育种

1.利用“太空育种”实验,培育出耐寒水稻等新品种。与原产南方水稻不耐寒基因M1相比,耐寒基因M2多了一段DNA序列。下列有关叙述正确的是( )

A.太空育种最初获得的耐寒水稻一般为杂合子

B.M2的出现改变了染色体中基因的数目和排列顺序

C.原产南方水稻间通过杂交育种可培育耐寒水稻新品种

D.无太空因素影响时,基因M1的结构不会发生改变

答案:A

解析:基因突变具有低频性,在太空诱变育种中,最初获得的耐寒水稻个体一般是单基因突变,故一般是杂合子,A正确;

与原产南方水稻不耐寒基因M1相比,耐寒基因M2中多了一小段DNA序列,说明发生了基因突变,基因突变不改变染色体中基因的数目和排列顺序,B错误;

杂交育种不能产生新基因,故利用原产南方水稻通过杂交育种不能培育耐寒水稻新品种,C错误;

在细胞分裂前的间期由于DNA分子复制发生错误会导致基因突变,故无太空因素影响时,基因M1的结构也会发生改变,D错误。

2.科研人员以二倍体红鲫和二倍体鲤鱼为实验材料进行了育种实验。实验中用到雌核二倍体,通过辐射处理精子,使精子中的所有染色体断裂失活,但失活的精子可刺激卵细胞发育成个体。杂交过程如图所示,F1和偶然得到的F2均为二倍体杂交鱼。下列分析不正确的是( )

A.培育改良四倍体鲫鲤的过程中,既发生了染色体结构变异,又发生了染色体数目变异

B.F3出现了四倍体鲫鲤,可能是F2的雌、雄个体均产生了含两个染色体组的配子导致的

C.雌核二倍体能产生含两个染色体组的卵细胞,可能是由减数分裂Ⅰ同源染色体未分离导致的

D.自然条件下的红鲫与鲤鱼是同一物种,而改良四倍体鲫鲤与红鲫不是同一物种

答案:D

解析:培育改良四倍体鲫鲤的过程中,通过辐射处理精子,使精子中的所有染色体断裂失活,该过程发生了染色体结构变异;改良四倍体鲫鲤与鲤鱼、红鲫相比,前者体细胞染色体数目加倍,发生了染色体数目变异,A正确。

人工培育红鲫与鲤鱼进行远缘杂交时,发现F1和偶然得到的F2都是二倍体杂交鱼,但在F3中出现了四倍体鲫鲤,推测其原因可能是F2的雌、雄个体在减数分裂过程中,发生了染色体变异,均产生了含两个染色体组的配子,配子随机结合后产生的F3中便出现了四倍体鲫鲤,B正确。

雌核二倍体能产生含两个染色体组的卵细胞,可能是减数分裂Ⅰ同源染色体未分离导致的,C正确。

同一物种是指在自然状态下能相互交配并产生可育后代的一群个体,F2是F1自交后偶然得到的,说明自然条件下的红鲫与鲤鱼不是同一物种,改良四倍体鲫鲤与红鲫也不是同一物种,D错误。

3.研究表明,植物的染色体多倍化与环境密切相关。在北极地区,多倍体的出现频率随着纬度的增加而增加,在适应干旱胁迫时,基因组加倍事件已被证明会导致植物的蒸腾作用速率、水分利用效率、光合作用速率、抗氧化反应等发生变化。下列说法错误的是( )

A.低温可诱导多倍体的产生,作用机理是抑制有丝分裂中纺锤体的形成

B.人工诱导染色体多倍化可用于育种,单倍体育种不涉及染色体加倍

C.染色体多倍化可能是植物应对极端干旱或寒冷环境的一种适应机制

D.染色体的多倍化虽然不产生新的基因,但能引起生物性状的改变

答案:B

解析:低温处理植物分生组织细胞形成多倍体的作用机理是抑制细胞有丝分裂中纺锤体的形成,A正确;

单倍体育种涉及染色体加倍,B错误;

由题意可知,多倍体的出现频率随纬度增加而增加,在干旱胁迫时,多倍化可导致一系列生理反应发生变化,推测染色体多倍化可能是植物应对干旱或者寒冷环境的一种适应机制,C正确;

染色体多倍化属于染色体数目变异,属于可遗传变异,染色体的多倍化虽然不产生新的基因,但能引起生物性状的改变,D正确。

考法(二) 雄性不育在育种中的作用

4.某农作物为严格自花传粉的二倍体植物,杂种优势显著。为方便杂交制种,研究人员利用基因工程构建了该植物的雄性不育保持系(如图)。在雄性不育保持系中,A为

雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A

基因功能,记为A-KO,无A基因时雄蕊不能发育;R、r基因分别控制种皮的褐色和黄色,D/d基因控制花粉的育性,含D基因的花粉败育。上述基因在染色体上紧密连锁,减数分裂时不发生片段互换。下列说法不正确的是( )

A.该雄性不育保持系自交时,可育花粉的基因型有2种

B.该雄性不育保持系自交后,子代出现雄性不育保持系的概率为1/2

C.该雄性不育保持系所结的种子中,褐色种子与黄色种子的比约为1∶1

D.杂交制种时,应将黄色种子与其他品系种子间行种植并完成杂交

答案: A

该雄性不育保持系可以产生的雄配子只有A-KOrd,可以产生的雌配子为ARD和A-KOrd。自交后产生的子代基因型分别为1/2AA-KORrDd,1/2A-KOA-KOrrdd,出现雄性不育保持系AA-KORrDd的概率为1/2,B正确;

解析:由题图可知,该自花传粉植物的基因型为AA-KORrDd,染色体在减数分裂过程中随机移向细胞两极,产生的雄配子基因型为ARD和A-KOrd,由于D/d基因控制花粉育性,且含D基因的花粉败育,因此可育花粉仅A-KOrd 一种,A错误;

该雄性不育保持系的种子中褐色种子的基因型为AA-KORrDd,黄色种子基因型为A-KOA-KOrrdd,则褐色种子与黄色种子之比约为1∶1,C正确;

黄色种子为雄性不育植株,间行种植有利于杂交,D正确。

5.野生型绛花三叶草为两性花,雌雄蕊均能正常发育。某课题组从培养的绛花三叶草中分离出发生隐性突变的甲、乙两种雄性不育单基因突变体。该课题组为研究这两种突变体是同一基因突变还是不同基因突变所致,设计了以下两种杂交方案:

方案1:突变体甲×突变体乙→F1,观察并统计F1雄性可育与雄性不育的比例。

方案2:突变体甲×野生型→F1甲,突变体乙×野生型→F1乙,F1甲×F1乙→F2,观察并统计F2雄性可育与雄性不育的比例。

(1)方案1________(填“可行”或“不可行”),原因是_____________

____________________________________。

(2)若方案2的F2中雄性可育∶雄性不育=________,则这两种突变体由同一基因突变所致。

(3)若已确定这两种突变体是由不同基因突变所致,________(填“能”或“不能”)依据F2雄性可育与雄性不育的比例确定不同的突变基因是否位于一对同源染色体上。

(4)若已确定这两种突变体是由位于一对同源染色体上的不同基因突变所致,F1甲与F1乙杂交时,________(填“可能”或“不可能”)由于互换而导致子代出现雄性不育植株。

解析:(1)根据题干信息,甲、乙皆为雄性不育,故不能完成杂交产生后代,方案1不可行。

(2)根据方案2分析,突变体甲×野生型→F1甲,突变体乙×野生型→F1乙,F1甲、F1乙皆为杂合子,携带雄性不育突变基因。若这两种突变体由同一基因突变所致,遵循基因的分离定律,二者杂交得F2,F2中雄性可育∶雄性不育为3∶1。

(3)若已确定这两种突变体是由不同基因突变所致,若位于一对同源染色体上,则杂交后代F2中全为雄性可育;若位于两对同源染色体上,则符合自由组合定律,假设突变体甲基因型为aa,突变体乙为bb,则F1甲基因型为AaBB,F1乙基因型为AABb,杂交后代F2中也全为雄性可育。

(4)若确定这两种突变体是由位于一对同源染色体上的不同基因突变所致,F1甲与F1乙的染色体及基因关系如图所示(a、b为隐性突变基因) :

二者杂交时,不可能由于片段互换而导致子代出现雄性不育植株。

答案:(1)不可行 突变体甲和突变体乙均为雄性不育,不能杂交 (2)3∶1 (3)不能 (4)不可能

真题测评·试能力

1.(2021·广东高考)白菜型油菜(2n=20)的种子可以榨取食用油(菜籽油)。为了培育高产新品种,科学家诱导该油菜未受精的卵细胞发育形成完整植株Bc。下列叙述错误的是( )

A.Bc成熟叶肉细胞中含有两个染色体组

B.将Bc作为育种材料,能缩短育种年限

C.秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株

D.自然状态下Bc因配子发育异常而高度不育

专题5 基因的本质与表达及生物的变异与进化

(三) 遗传变异与育种

答案:A

解析:由题干信息可知,白菜型油菜属于二倍体生物,体细胞中含有两个染色体组,而Bc是由卵细胞发育而来的单倍体,其成熟叶肉细胞中只含有一个染色体组,A错误;

Bc是由卵细胞发育而来的单倍体,秋水仙素处理Bc幼苗可以培育出纯合植株,此种方法为单倍体育种,能缩短育种年限,B、C正确;

自然状态下,Bc只含有一个染色体组,细胞中无同源染色体,减数分裂不能形成正常配子,所以高度不育,D正确。

2.(2023·海南高考)某作物的雄性育性与细胞质基因(P、H)和细胞核基因(D、d)相关。现有该作物的4个纯合品种:①(P)dd(雄性不育)、②(H)dd(雄性可育)、③(H)DD(雄性可育)、④(P)DD(雄性可育),科研人员利用上述品种进行杂交实验,成功获得生产上可利用的杂交种。下列有关叙述错误的是( )

A.①和②杂交,产生的后代雄性不育

B.②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变

C.①和③杂交获得生产上可利用的杂交种,其自交后代出现性状分离,故需年年制种

D.①和③杂交后代作父本,②和③杂交后代作母本,二者杂交后代雄性可育和不育的比例为3∶1

答案:D

解析:①(P)dd(雄性不育)作为母本和②(H)dd(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型均为(P)dd,表现为雄性不育,A正确;

②③④自交后代均为雄性可育,且基因型不变,即表现为稳定遗传,B正确;

①(P)dd(雄性不育)作为母本和③(H)DD(雄性可育)作为父本杂交,产生的后代的基因型为(P)Dd,为杂交种,自交后代会表现出性状分离,因而需要年年制种,C正确;

①和③杂交后代的基因型为(P)Dd,②和③杂交后代的基因型为(H)Dd,若前者作父本,后者作母本,则二者杂交的后代为(H)_ _,均为雄性可育,不会出现雄性不育,D错误。

3.(2023·广东高考)鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见下图。下列分析错误的是( )

A.正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样

B.分别从F1代群体Ⅰ和Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退

C.为缩短育种时间应从F1代群体Ⅰ中选择父本进行杂交

D.F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡

答案:C

解析:分析题意可知,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,则说明反交中的卷羽正常雄性为纯合子,则正反交亲本的基因型为FFZDW(♀卷羽正常)和ffZdZd(♂片羽矮小)、ffZdW(♀片羽矮小)和FFZDZD(♂卷羽正常),F1中群体Ⅰ基因型为FfZdW、FfZDZd,群体Ⅱ基因型为FfZDW、FfZDZd。根据以上分析可知,正交和反交获得F1个体表型和亲本不一样,A正确;

近交衰退产生的原因是近交增加了隐性有害等位基因纯合的概率,导致个体适应能力下降,F1群体Ⅰ和群体Ⅱ来自不同的亲本杂交,分别从F1群体Ⅰ和群体Ⅱ中选择亲本可以避免近交衰退,B正确;

根据题意,需要获取体型矮小的卷羽鸡(基因型为FFZdZd和FFZdW),故需要F1中基因型为FfZdW(雌性)与FfZDZd(雄性)的个体杂交,故需要从F1群体Ⅰ中选择母本进行杂交,C错误;

结合以上分析可知,杂交后的F2中可获得基因型为FFZdZd和FFZdW的目的性状能够稳定遗传的种鸡,D正确。

4.(2023·北京高考)二十大报告提出“种业振兴行动”。油菜是重要的油料作物,筛选具有优良性状的育种材料并探究相应遗传机制,对创制高产优质新品种意义重大。

(1)我国科学家用诱变剂处理野生型油菜(绿叶),获得了新生叶黄化突变体(黄化叶)。突变体与野生型杂交,结果如图甲,其中隐性性状是________。

(2)科学家克隆出导致新生叶黄化的基因,与野生型相比,它在DNA序列上有一个碱基对改变,导致突变基因上出现了一个限制酶B的酶切位点(如图乙)。据此,检测F2基因型的实验步骤为:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→______________→电泳。F2中杂合子电泳条带数目应为__________条。

(3)油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),使杂交油菜的大规模种植成为可能。品系A1育性正常,其他性状与A相同,A与A1杂交,子一代仍为品系A,由此可大量繁殖A。在大量繁殖A的过程中,会因其他品系花粉的污染而导致A不纯,进而影响种子S的纯度,导致油菜籽减产。油菜新生叶黄化表型易辨识,且对产量没有显著影响。科学家设想利用新生叶黄化性状来提高种子S的纯度。育种过程中首先通过一系列操作,获得了新生叶黄化的A1,利用黄化A1生产种子S的育种流程见图丙。

①图丙中,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为______________。

②为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,简单易行的田间操作用______________________。

解析:(1)野生型油菜进行自交,后代中既有野生型又有黄化叶,由此可以推测黄化叶是隐性性状。

(2)检测F2基因型的实验步骤:提取基因组DNA→PCR→回收扩增产物→用限制酶B处理→电泳。由于叶黄化的基因上存在酶B切割位点而野生型基因上没有,则野生型基因电泳结果是有一条条带,叶黄化的基因电泳结果有两条条带,则F2中杂合子电泳条带数目应为3条。

(3)①油菜雄性不育品系A作为母本与可育品系R杂交,获得杂交油菜种子S(杂合子),雄性不育系A与育性正常的A1杂交,子一代仍为雄性不育系A,则可判断雄性不育品系A为显性纯合子,由(1)知黄化叶为隐性性状,则黄化A1与A植株杂交所得子代绿叶性状全为杂合子,A植株的绿叶雄性不育子代与黄化A1杂交,后代中一半黄化,一半绿叶,且仍为雄性不育,筛选出的黄化A植株占子一代总数的比例约为50%。②A不纯会影响种子S的纯度,为减少因花粉污染导致的种子S纯度下降,应在开花前把田间出现的绿叶植株除去。

答案:(1)黄化叶 (2)用限制酶B处理 3 (3)①50% ②在开花前把田间出现的绿叶植株除去

深化学习·提素养

1.杂交育种的不同过程

种类 育种过程

培育杂合子品种 选取符合要求的纯种双亲杂交(♀×♂)→F1(即为所需品种)

培育隐性 纯合子品种 选取符合要求的双亲杂交(♀×♂)→F1F2 选出表型符合要求的个体

续表

种类 育种过程

培育显性纯合子品种 植物 选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1自交→获得F2→鉴别、选择需要的类型,连续自交至不发生性状分离为止

动物 选择具有不同优良性状的亲本杂交,获得F1→F1雌雄个体交配→获得F2→鉴别、选择需要的类型与隐性类型测交,选择后代不发生性状分离的F2个体

2.育种方式及原理辨析

(1)诱变育种原理

(2)单倍体育种与杂交育种的关系

(3)多倍体育种的原理分析

3.雄性不育与三系法杂交水稻

(1)三系杂交稻的原理

三系杂交稻是我国研究应用较早的杂交水稻之一,由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成。

①不育系(代号A):花粉不育,这种雄性不育由细胞质基因(ms)控制,不育系为生产大量杂交种子提供了可能性。

②保持系(代号B):能保持不育系的细胞质雄性不育性,其细胞质基因(Ms)正常可育,能够自交结实,借助保持系来繁殖不育系。

③恢复系(代号R):含有能恢复细胞质雄性不育性的核基因——恢复基因(Rf),与不育系杂交产生的三系杂交稻正常可育且具有杂种优势,即用恢复系给不育系传粉来生产雄性恢复且有优势的杂交稻。

(2)三系法杂交水稻系统(如图)

[例1] 如图表示小麦育种的几种方式,下列相关叙述不正确的是( )

A.获得①和⑥的育种原理是基因重组,②和③的育种原理是染色体变异

B.获得④和⑤的育种方式是诱变育种,得到的变异个体不全都符合生产需要

C.获得⑥的育种方式可定向改变生物体的性状,克服远缘杂交不亲和的障碍

D.秋水仙素作用的时期是有丝分裂后期,结果是细胞中染色体数目加倍

[答案] D

[解析] 获得①和⑥的育种方式分别是杂交育种和基因工程育种,其原理都是基因重组;②和③的育种方式分别是单倍体育种和多倍体育种,其原理都是染色体变异,A正确。

获得④和⑤的育种方式是诱变育种,由于基因突变是不定向的,所以得到的变异个体不全都符合农业生产需要,B正确。

获得⑥的育种方式是基因工程育种,可根据人们的意愿定向改变生物体的性状,克服远缘杂交不亲和的障碍,C正确。

秋水仙素作用的时期是有丝分裂前期,抑制细胞内纺锤体的形成,结果是细胞中染色体数目加倍,D错误。

[例2] (2023·临沂模拟)水稻(2n=24)是一种起源于热带的禾本科作物,开两性花,为雌雄同株。三系杂交水稻由不育系、保持系、恢复系三种水稻培育而成。雄性不育系(花粉败育,但雌蕊正常)的基因型为S(rr),其中S为细胞质基因,r为细胞核基因;保持系基因型为N(rr),与雄性不育系杂交后代仍为S(rr);恢复系基因型为S(RR)或N(RR),与雄性不育系杂交可以使其后代恢复为雄性可育。回答下列问题:

(1)水稻基因组计划需测定________条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,细胞中的染色体组数为________组,同源染色体对数为________对。

(2)不育系的产生是基因突变的结果,细胞核和细胞质都含有决定雄蕊是否可育的基因,其中细胞核的可育基因用R表示,不育基因用r表示,细胞质中的可育基因用N表示,不育基因用S表示,则水稻细胞中与育性相关的基因型有__________种,R能够抑制S的表达,则S(Rr)的表型为________________。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,F1的基因型是________,F1自交,F2的表型及比例为__________________。科研人员发现这种雄性不育性状的个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,由此说明________________________________________________________。

(4)由于雄性不育系不能通过自交来延续,无法用于之后的杂交育种。现有与育性有关的四个品系水稻N(RR)、S(RR)、N(rr)和S(rr),若想通过杂交制备雄性不育系应该选择的父本和母本分别是______________________。

(5)科研人员发现非温敏雄性不育系(不育性不会随

日照的长短而发生变化)ee品系(如图),科研人员将连锁

的三个基因M、P和H(P是与花粉代谢有关的基因,H为

红色荧光蛋白基因)与Ti质粒连接,构建__________________,转入雄性不育水稻植株细胞中,获得转基因植株,自交后代中红色荧光植株占一半,据此推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别为________________________________________________________________________________________________________________________。

[解析] (1)水稻体细胞中有12对同源染色体,没有性染色体之分,因此水稻基因组计划应测其12条染色体上的DNA序列。水稻根尖细胞有丝分裂后期,染色体的着丝粒分裂,染色体数目暂时加倍,由24条变成48条,同源染色体数目也加倍,每种同源染色体变成2对,所以细胞中的染色体组数也由2组变成4组,同源染色体对数也由12对变成24对。

(2)由题干信息可知,水稻细胞中与育性相关的基因型有3×2=6(种),即N(RR)、N(Rr)、N(rr)、S(RR)、S(Rr)、S(rr)。其中R和N为可育基因,r和S为不育基因;只有当核、质中均为不育基因时才表现为不育,故只有S(rr)表现雄性不育,其他均为可育,即只要存在可育基因,就表现为雄性可育。

(3)基因型为N(RR)的水稻与S(rr)杂交,由于S(rr)作母本,所以细胞质基因来自S(rr),则F1的基因型是S(Rr);F1再自交,F2出现显性和隐性的比值为3∶1,所以F2的表型及比例为雄性可育∶雄性不育=3∶1。科研人员发现这种雄性不育性状个体在特定的环境条件下又是雄性可育的,说明性状是基因和环境共同作用的结果。

(4)若想通过杂交制备雄性不育系,应该选择的父本可提供r基因且自身雄性可育,母本提供S和r基因,所以父本可选N(rr),母本可选S(rr)。

(5)由题意可知,转基因植株是雄性可育,且后代含连锁的三个基因的个体占一半,据此推测,转来的基因使ee品系恢复育性,P基因与花粉代谢有关,则含P基因的花粉应不育。所以结合题意可推测M、P、H基因在育种过程中的功能分别为M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光。

[答案] (1)12 4 24 (2)6 雄性可育 (3)S(Rr) 雄性可育∶雄性不育=3∶1 性状是基因和环境共同作用的结果 (4)N(rr)和S(rr) (5)基因表达载体 M基因可使非温敏雄性不育植株可育,P基因使花粉不育,含有H基因的植株可发红色荧光

[思维建模] 准确选取育种方案

(1)关注“三最”定方向

最简便 侧重于技术操作,杂交育种操作最简便

最快 侧重于育种时间,单倍体育种可明显缩短育种年限

最准确 侧重于目标精准度,基因工程育种可“定向”改变生物性状

(2)依据目标选方案

育种目标 育种方案

集中双亲优良性状 单倍体育种(明显缩短育种年限)

杂交育种(耗时较长,但简便易行)

对原品系实施“定向”改变 基因工程及植物细胞工程(植物体细胞杂交)育种

让原品系产生新性状(无中生有) 诱变育种(可提高变异频率,获得理想性状)

使原品系营养器官“增大”或“加强” 多倍体育种

考法训练·融会通

考法(一) 杂交育种、诱变育种、单倍体育种与,多倍体育种

1.利用“太空育种”实验,培育出耐寒水稻等新品种。与原产南方水稻不耐寒基因M1相比,耐寒基因M2多了一段DNA序列。下列有关叙述正确的是( )

A.太空育种最初获得的耐寒水稻一般为杂合子

B.M2的出现改变了染色体中基因的数目和排列顺序

C.原产南方水稻间通过杂交育种可培育耐寒水稻新品种

D.无太空因素影响时,基因M1的结构不会发生改变

答案:A

解析:基因突变具有低频性,在太空诱变育种中,最初获得的耐寒水稻个体一般是单基因突变,故一般是杂合子,A正确;

与原产南方水稻不耐寒基因M1相比,耐寒基因M2中多了一小段DNA序列,说明发生了基因突变,基因突变不改变染色体中基因的数目和排列顺序,B错误;

杂交育种不能产生新基因,故利用原产南方水稻通过杂交育种不能培育耐寒水稻新品种,C错误;

在细胞分裂前的间期由于DNA分子复制发生错误会导致基因突变,故无太空因素影响时,基因M1的结构也会发生改变,D错误。

2.科研人员以二倍体红鲫和二倍体鲤鱼为实验材料进行了育种实验。实验中用到雌核二倍体,通过辐射处理精子,使精子中的所有染色体断裂失活,但失活的精子可刺激卵细胞发育成个体。杂交过程如图所示,F1和偶然得到的F2均为二倍体杂交鱼。下列分析不正确的是( )

A.培育改良四倍体鲫鲤的过程中,既发生了染色体结构变异,又发生了染色体数目变异

B.F3出现了四倍体鲫鲤,可能是F2的雌、雄个体均产生了含两个染色体组的配子导致的

C.雌核二倍体能产生含两个染色体组的卵细胞,可能是由减数分裂Ⅰ同源染色体未分离导致的

D.自然条件下的红鲫与鲤鱼是同一物种,而改良四倍体鲫鲤与红鲫不是同一物种

答案:D

解析:培育改良四倍体鲫鲤的过程中,通过辐射处理精子,使精子中的所有染色体断裂失活,该过程发生了染色体结构变异;改良四倍体鲫鲤与鲤鱼、红鲫相比,前者体细胞染色体数目加倍,发生了染色体数目变异,A正确。

人工培育红鲫与鲤鱼进行远缘杂交时,发现F1和偶然得到的F2都是二倍体杂交鱼,但在F3中出现了四倍体鲫鲤,推测其原因可能是F2的雌、雄个体在减数分裂过程中,发生了染色体变异,均产生了含两个染色体组的配子,配子随机结合后产生的F3中便出现了四倍体鲫鲤,B正确。

雌核二倍体能产生含两个染色体组的卵细胞,可能是减数分裂Ⅰ同源染色体未分离导致的,C正确。

同一物种是指在自然状态下能相互交配并产生可育后代的一群个体,F2是F1自交后偶然得到的,说明自然条件下的红鲫与鲤鱼不是同一物种,改良四倍体鲫鲤与红鲫也不是同一物种,D错误。

3.研究表明,植物的染色体多倍化与环境密切相关。在北极地区,多倍体的出现频率随着纬度的增加而增加,在适应干旱胁迫时,基因组加倍事件已被证明会导致植物的蒸腾作用速率、水分利用效率、光合作用速率、抗氧化反应等发生变化。下列说法错误的是( )

A.低温可诱导多倍体的产生,作用机理是抑制有丝分裂中纺锤体的形成

B.人工诱导染色体多倍化可用于育种,单倍体育种不涉及染色体加倍

C.染色体多倍化可能是植物应对极端干旱或寒冷环境的一种适应机制

D.染色体的多倍化虽然不产生新的基因,但能引起生物性状的改变

答案:B

解析:低温处理植物分生组织细胞形成多倍体的作用机理是抑制细胞有丝分裂中纺锤体的形成,A正确;

单倍体育种涉及染色体加倍,B错误;

由题意可知,多倍体的出现频率随纬度增加而增加,在干旱胁迫时,多倍化可导致一系列生理反应发生变化,推测染色体多倍化可能是植物应对干旱或者寒冷环境的一种适应机制,C正确;

染色体多倍化属于染色体数目变异,属于可遗传变异,染色体的多倍化虽然不产生新的基因,但能引起生物性状的改变,D正确。

考法(二) 雄性不育在育种中的作用

4.某农作物为严格自花传粉的二倍体植物,杂种优势显著。为方便杂交制种,研究人员利用基因工程构建了该植物的雄性不育保持系(如图)。在雄性不育保持系中,A为

雄性可育基因,被敲除后的A基因不再具有A

基因功能,记为A-KO,无A基因时雄蕊不能发育;R、r基因分别控制种皮的褐色和黄色,D/d基因控制花粉的育性,含D基因的花粉败育。上述基因在染色体上紧密连锁,减数分裂时不发生片段互换。下列说法不正确的是( )

A.该雄性不育保持系自交时,可育花粉的基因型有2种

B.该雄性不育保持系自交后,子代出现雄性不育保持系的概率为1/2

C.该雄性不育保持系所结的种子中,褐色种子与黄色种子的比约为1∶1

D.杂交制种时,应将黄色种子与其他品系种子间行种植并完成杂交

答案: A

该雄性不育保持系可以产生的雄配子只有A-KOrd,可以产生的雌配子为ARD和A-KOrd。自交后产生的子代基因型分别为1/2AA-KORrDd,1/2A-KOA-KOrrdd,出现雄性不育保持系AA-KORrDd的概率为1/2,B正确;

解析:由题图可知,该自花传粉植物的基因型为AA-KORrDd,染色体在减数分裂过程中随机移向细胞两极,产生的雄配子基因型为ARD和A-KOrd,由于D/d基因控制花粉育性,且含D基因的花粉败育,因此可育花粉仅A-KOrd 一种,A错误;

该雄性不育保持系的种子中褐色种子的基因型为AA-KORrDd,黄色种子基因型为A-KOA-KOrrdd,则褐色种子与黄色种子之比约为1∶1,C正确;

黄色种子为雄性不育植株,间行种植有利于杂交,D正确。

5.野生型绛花三叶草为两性花,雌雄蕊均能正常发育。某课题组从培养的绛花三叶草中分离出发生隐性突变的甲、乙两种雄性不育单基因突变体。该课题组为研究这两种突变体是同一基因突变还是不同基因突变所致,设计了以下两种杂交方案:

方案1:突变体甲×突变体乙→F1,观察并统计F1雄性可育与雄性不育的比例。

方案2:突变体甲×野生型→F1甲,突变体乙×野生型→F1乙,F1甲×F1乙→F2,观察并统计F2雄性可育与雄性不育的比例。

(1)方案1________(填“可行”或“不可行”),原因是_____________

____________________________________。

(2)若方案2的F2中雄性可育∶雄性不育=________,则这两种突变体由同一基因突变所致。

(3)若已确定这两种突变体是由不同基因突变所致,________(填“能”或“不能”)依据F2雄性可育与雄性不育的比例确定不同的突变基因是否位于一对同源染色体上。

(4)若已确定这两种突变体是由位于一对同源染色体上的不同基因突变所致,F1甲与F1乙杂交时,________(填“可能”或“不可能”)由于互换而导致子代出现雄性不育植株。

解析:(1)根据题干信息,甲、乙皆为雄性不育,故不能完成杂交产生后代,方案1不可行。

(2)根据方案2分析,突变体甲×野生型→F1甲,突变体乙×野生型→F1乙,F1甲、F1乙皆为杂合子,携带雄性不育突变基因。若这两种突变体由同一基因突变所致,遵循基因的分离定律,二者杂交得F2,F2中雄性可育∶雄性不育为3∶1。

(3)若已确定这两种突变体是由不同基因突变所致,若位于一对同源染色体上,则杂交后代F2中全为雄性可育;若位于两对同源染色体上,则符合自由组合定律,假设突变体甲基因型为aa,突变体乙为bb,则F1甲基因型为AaBB,F1乙基因型为AABb,杂交后代F2中也全为雄性可育。

(4)若确定这两种突变体是由位于一对同源染色体上的不同基因突变所致,F1甲与F1乙的染色体及基因关系如图所示(a、b为隐性突变基因) :

二者杂交时,不可能由于片段互换而导致子代出现雄性不育植株。

答案:(1)不可行 突变体甲和突变体乙均为雄性不育,不能杂交 (2)3∶1 (3)不能 (4)不可能

同课章节目录